底片 成像原理的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦歐銀釧,吳景騰寫的 人生為荷 和管伯伯的 我愛造相機:管伯伯的針孔攝影小百科都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自新銳文創 和流行風所出版 。

中臺科技大學 醫學影像暨放射科學系暨研究所 鄭凱元所指導 孫榮章的 應用NIPAM凝膠劑量計量化動態劑量效應之可行性 (2021),提出底片 成像原理關鍵因素是什麼,來自於NIPAM凝膠劑量計、動態劑量效應、伽瑪通過率。

而第二篇論文淡江大學 歐洲研究所碩士班 林立所指導 謝沛霖的 歐洲電影遺產的數位化修復與保存─以英國電影協會為例 (2015),提出因為有 歐洲電影遺產、數位化保存、數位化修復、英國電影協會、膠片的重點而找出了 底片 成像原理的解答。

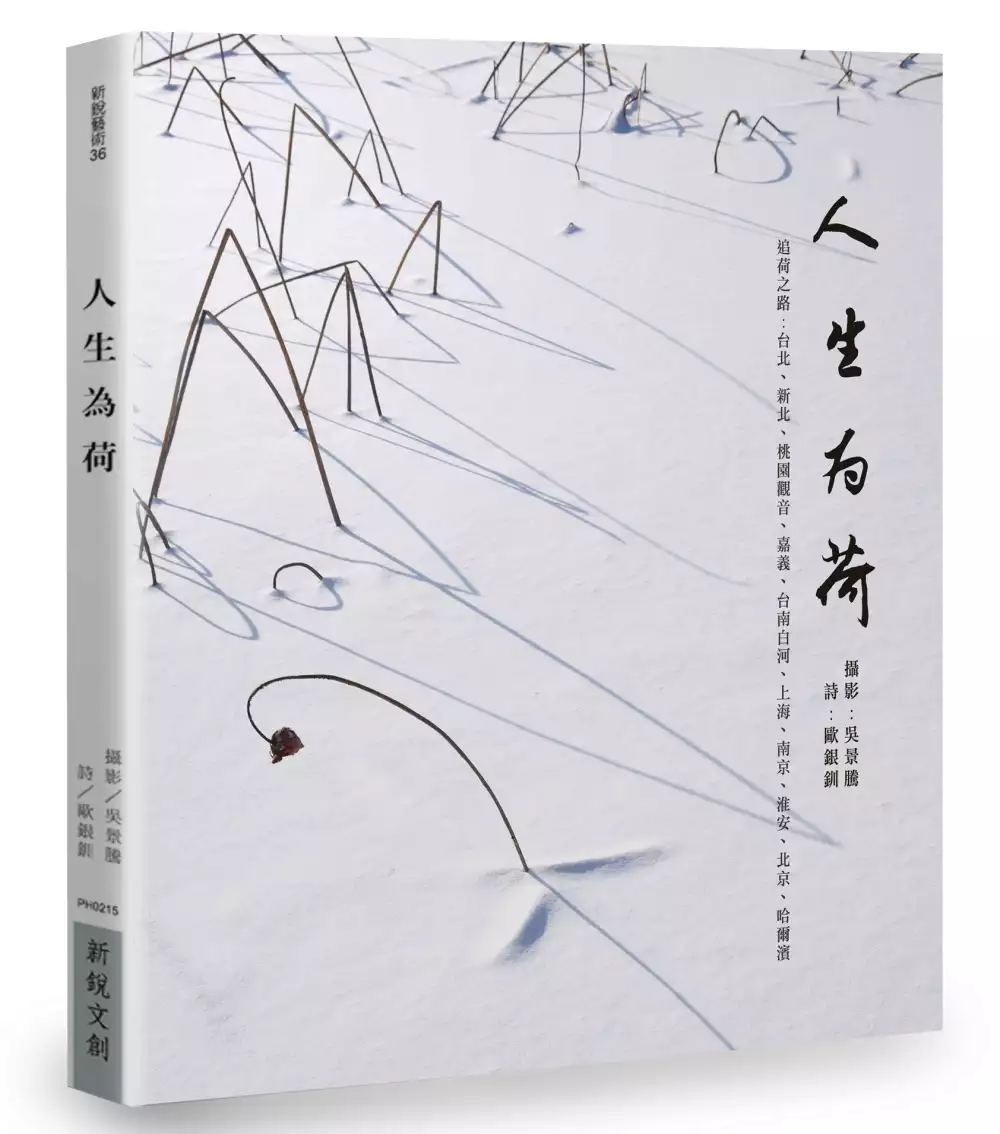

人生為荷

為了解決底片 成像原理 的問題,作者歐銀釧,吳景騰 這樣論述:

追荷之路:台北、新北、桃園觀音、嘉義、台南白河、上海、南京、淮安、北京、哈爾濱 一花一世界,一葉一乾坤。荷花的生長過程宛如人生,從出生、幼年、青年、壯年到老年,自有它的喜怒哀樂。荷花於冬天枯萎,春天復甦,枯萎並不意味著死亡,逝去的艷麗,必將生出奇葩;它既因繁茂而美,也因衰敗而美。 有感於荷花的旺盛生命力,攝影家吳景騰以「人生為荷」為主題,彙集一百多幅精彩攝影作品,並特邀作家歐銀釧撰寫詩作,圖文並茂,一同闡述生命的輪迴與四季永恆不死的奇蹟。 「吳景騰花數十年拍荷花,他的作品展現荷塘生態的豐富畫面。荷的紋理經過他的心思,構圖或幽靜或繁華,都有獨特之

美。春荷清雅,夏荷嬌美,秋末殘荷枯蓬,都在他的鏡頭下,訴說著生命故事。//吳景騰拍荷花,搭配歐銀釧的詩句,她的詩有著靈氣,融合東方與西方的文學美感,描繪出荷的四季,敘述荷的哲思。」──張譽騰(前國立歷史博物館館長) 本書特色 ★張譽騰、丁躍生、馮佩韻、楊宗翰──好評推薦 ★上百幅荷花攝影作品搭配主題詩作,吳景騰數十年追荷精華結合歐銀釧的文字意境,圖文並茂,領略荷花與生命之美。 各界推薦 張譽騰(前國立歷史博物館館長) 丁躍生(中國花協荷花分會副會長、南京農業大學園藝學院兼職教授) 馮佩韻(畫家) 楊宗翰(文學批評家,現任教於淡江大學中文系)

應用NIPAM凝膠劑量計量化動態劑量效應之可行性

為了解決底片 成像原理 的問題,作者孫榮章 這樣論述:

凝膠劑量計是一種組成與人體相似的相對劑量計,優點是具有提供立體相對劑量分布的發展潛力,缺點則是臨床使用並不普遍。動態假體可用於模擬臨床放射治療之器官位移,例如胸腹部立體定位放射治療(stereotactic body radiation therapy, SBRT)之術前評估。本研究主要使用NIPAM凝膠劑量計,配合實驗室自製之往復式動態假體及同心圓搖擺機,以模擬呼吸狀態下之單向及多向動態照射。使用MRI計讀及MATLAB分析,觀察動態劑量效應及評估量化之可行性。透過設定不同靶體積之治療計畫(treament planning system, TPS)相互比較的3 mm/3% 伽瑪通過率(g

amma passing rate)是否≧95%評估其合理性。在單向動態照射情況,模擬呼吸頻率4 sec/cycle,動態範圍2 cm,照野4×5 cm2的動態劑量曲線進行適當的圈選及比對,發現60%以上的劑量曲線與4×4 cm2的治療計畫比對,3 mm/3% 伽瑪通過率為96.49%。在多向動態照射情況,模擬呼吸頻率3 sec/cycle,照野4×4 cm2的同心圓動態劑量曲線進行適當的圈選及比對,發現60%以上的劑量曲線與2×2 cm2的治療計畫比對,3 mm/3% 伽瑪通過率為95.78%。由研究結果可知應用NIPAM凝膠劑量計配合動態假體模擬呼吸狀態時的單向及多向動態劑量量測,以及量化

動態劑量效應是可行的,透過適當的圈選比對分析,其與治療計畫比對結果符合臨床的評估標準。

我愛造相機:管伯伯的針孔攝影小百科

為了解決底片 成像原理 的問題,作者管伯伯 這樣論述:

什麼?相機也可以自己做!快,一起來DIY攝影最初的感動!臺灣針孔攝影達人 — 管伯伯,鑽研針孔攝影20年所有心得都在這一本,一起透過小小針孔,認識不思議美麗新視界! ◎ 本書附贈管伯伯設計.獨家〈貴乃花〉紙製針孔相機DIY包 ◎ 說起來也許有點難以置信:一支針、一個盒子、一把剪刀、一捲膠帶,就能自己做相機;在盒子上扎一個小小的孔,不用花大錢買鏡頭,就能拍下眼前的景象! 說穿了很簡單,這是利用【針孔成像】光學原理,最高科技的數位單眼相機也是奠基於此;換句話說,針孔攝影便是現代攝影的基礎。什麼是針孔攝影? 針孔攝影不是最近才發明的,其原理早在兩千三百年前就被墨子發現了! 透

過一個牆上小孔,我們可以在黑暗的屋子裡,看到屋外街景投射在牆面上,這就是針孔成像原理。15世紀時,歐洲宮廷畫家便利用這種原理製作成「映畫箱」,畫出逼真的寫實油畫;19世紀發明「定影術」(即相紙)時,就利用此「映畫箱」製作成第一部照相機。 所以針孔攝影即是現代攝影之鼻祖,此地位無庸置疑! 這是讓完全沒接觸過針孔攝影的你,一看就能上手的針孔百科全書 — 從針孔攝影的原理與歷史談起,管伯伯要跟你分享針孔相機的製作、裝片、拍攝…等等所有秘訣,讓你從135底片拍到120底片,從正方形拍到寬幅,不管是牙膏紙盒、餅乾筒還是薄荷糖罐,信手拈來都是改造相機的絕佳素材;如果你想認識攝影的原點、或是動手

創造獨一無二的迷人影像,就一起透過小小的針孔,看見更廣大不思議的美麗視界! 現在,拍照已經變成一種全民運動。 可是,每個人心裡都有些疑問: 拍照,難道就是指頭按一按就好了? 眼睛看到的景物怎麼變成一張照片的? 為什麼我們看到的和拍出來的照片不太一樣? 我能拍出雜誌廣告裡那種照片嗎? 拍照不應該是心理負擔,可是,拍照也不應該只是用手指按按快門而已! 如果你想更瞭解拍照的原理,這本書能啟發你對攝影的好奇與熱情! 這是一本怎麼樣的書? 這本書的主角是「針孔成像術」,包含針孔相機(硬體)與針孔攝影(軟體)兩部份,讓我們瞭解一張照片到底是怎樣拍出來的,以及如何自己

製作一部相機? .Step by Step教你用手邊的資源回收材料製作出一台照相機! .圖文並茂,告訴你如何拍出獨一無二的針孔攝影照片。 .能告訴你很有趣的攝影歷史與拍照方法。 .能扭轉你對於攝影的錯誤觀念! .你並不孤單 — 認識來自世界各地的針孔攝影高手,與他們令人驚嘆的作品! 【管伯伯的話】 這本書是獻給學生的第一份攝影研習教材,對針孔成像有興趣的朋友,這也是第一本完整的針孔百科全書;除了針孔成像原理、技術、資訊外,還能讓讀者自己動手製作一部可以拍照的針孔照相機。如何使用這樣一部手工製作的相機來獲得你想要的畫面,書裡也會詳細地講解。 愈是簡單的東西,就愈需要雄厚的知識

基礎來駕馭它;本書就是為了增加各位的知識基礎而製作的。 很多朋友在拍了一陣子之後,總免不了要回頭省思自己為什麼要拍照,還常常說要找回攝影的初衷;也有些人是玩過一台相機又換過一台相機,經常比劃的就是那金圈或紅圈、可樂標或是EBC。當然每個人會拿起相機來拍照的動機是千百樣,想要拍點什麼的心思也大不相同;沒必要把這些形形色色的初衷都給放在同一個天平上衡量。誰的初衷遠大,我們尊敬他;誰的初衷下流,我們鄙視他……我認為,問題不是這麼看的。 會開始回頭看問題、想問題或是解決問題的攝影愛好者,想必都是碰上了什麼麻煩事。我推測,問題點大概都跟拍出來的東西滿足不了自己,或是滿足不了別人有關。如果你是靠攝

影吃飯的,滿足不了客戶與老闆的困擾比較大,不過問題卻很容易解決;只要拋棄自己的自尊與想法,客戶與老闆想要什麼就給他們什麼就是了。可是問題若是滿足不了自己,情形相對比較嚴重,管伯伯願意幫你出出主意、開點藥方。 就從這本書開始吧! 作者簡介 管憶華 網路花名「管伯伯」,1965年在屏東出生,高雄長大、台南唸書、台中當兵、台北工作,現居花蓮......感覺快環島一圈了。 鑽研針孔攝影20餘年,小至火柴盒、大到房屋,在他手裡都能變成針孔相機,更擁有將手邊各種廢棄物變成針孔相機的特殊能力,人稱「針孔之神」。 你可以在【臺灣針孔攝影聯盟】找到他,跟他交流玩針孔攝影的心得。 網址》www

.wretch.cc/user/pipemore7

歐洲電影遺產的數位化修復與保存─以英國電影協會為例

為了解決底片 成像原理 的問題,作者謝沛霖 這樣論述:

電影是一門被稱為第八藝術的現代科學技術,它實現了現代藝術對現實幻象真實的追求,電影每個時期的作品代表著某一個地區或某一段時間的歷史文化,其所呈現的教育、文化、藝術、科學與歷史之價值,是一個國家在文化傳承上不可或缺的部分。早期電影的發展並未重視作品保存,過去電影公司將不具經濟價值、缺乏商業市場的默片淘汰或丟棄,二次大戰的發生更迫使許多珍貴膠片遺失與損毀。數位時代的來臨代表了世界各地裝載歷史記憶的老舊膠片面臨消逝的危機,更顯示了大量瀕臨損壞的膠片需進行修復和復刻保存的急迫性。在章節安排上,本文的第一部分為緒論,說明研究動機與目的、研究方法、文獻評論、研究範圍與限制以及研究架構。第二章的主題為「電

影膠片的修復與保存原理」,針對電影膠片的材質與特性以及修復的原理進行說明。第三章及第四章則是「歐盟的數位化修復與保存」以及「英國電影協會」政策與修復進度的說明報告。第五章則為結論,針對前章節進行統整概要,並闡述研究心得與展望。