底片相機禁忌的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李敏勇,陳博文,余岳叔,潘小俠,宋隆泉,謝三泰,許伯鑫,張芳聞,黃子明,邱萬興,侯聰慧,劉振祥,曾文邦寫的 自由之路.人權光影:美麗島事件(1979-2019)四十週年影像.詩 和葉飛,王君宇,林峰毅,AlanKai的 無重紀都 可以從中找到所需的評價。

另外網站[轉錄] 普吉綜合資訊&泰國禁忌(背包客棧) - 恩比柿- 痞客邦也說明:成人秀嚴格禁止拍照,如果拍了被發現,相機會被強制format,或者抽出底片。 臥佛寺內部可以拍照,但是禁用閃燈。 匯兌. 在台灣將台幣換成美金,再到 ...

這兩本書分別來自典藏藝術家庭 和飛文工作室所出版 。

國立臺灣師範大學 歷史學系 呂芳上所指導 高宜宏的 戰爭記憶之形塑--以1937年淞滬會戰為例 (2014),提出底片相機禁忌關鍵因素是什麼,來自於戰爭記憶、集體記憶、文化記憶、淞滬會戰、宣傳、國家認同。

最後網站旅行拍照必知這些禁忌,別拿起相機就拍,小心變成遺照!則補充:如果你堅持這樣做,則會被宗教警察阻止、並且曝光你的底片或刪除照片。如果嚴重的話還有可能受到該國法律的制裁。 ... 韓國:在韓國拍照是有很嚴格 ...

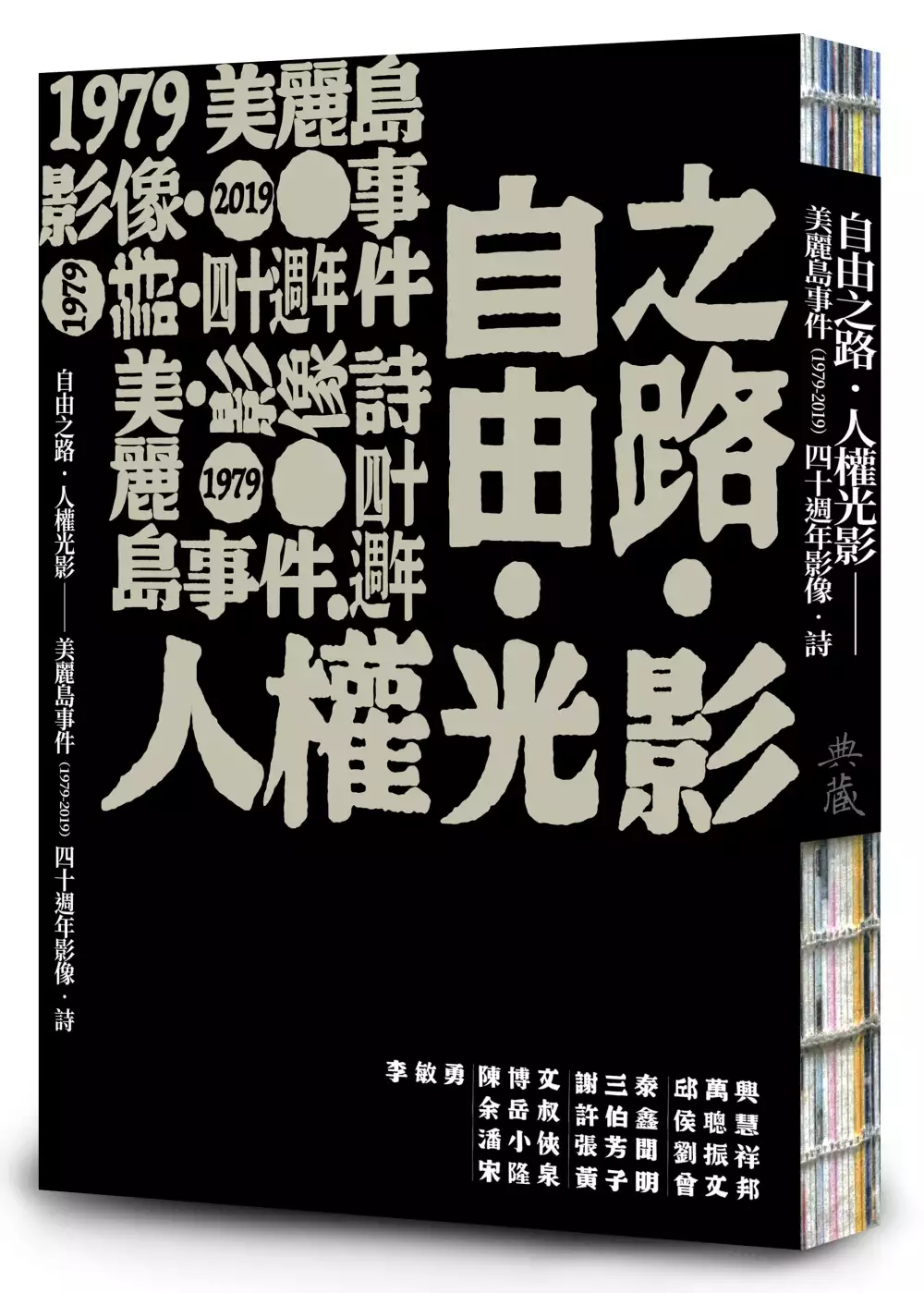

自由之路.人權光影:美麗島事件(1979-2019)四十週年影像.詩

為了解決底片相機禁忌 的問題,作者李敏勇,陳博文,余岳叔,潘小俠,宋隆泉,謝三泰,許伯鑫,張芳聞,黃子明,邱萬興,侯聰慧,劉振祥,曾文邦 這樣論述:

以詩為號角、為載體、為鑰匙,反思歷史裡的每一腳步; 以照片為血肉、為形樣、為雙眼,見證記憶中的每一場景。 詩人與十二位攝影師於美麗島事件後,四十年梭巡的台灣民主化形跡。 一九七九年十二月十日,發生於高雄的美麗島事件,至今已屆四十年。做為戰後台灣政治的分水嶺,之前的二二八事件(1947)若說是死㓕的低谷,這應該是再生的起始。 美麗島事件之後,中國國民黨政府以軍法、司法對所謂的「滋事份子」,分頭進行審判。事件本是先鎮後暴,但在國際,尤其是美國壓力下,不得不公開審判,相關過程成為戰後被戒嚴、宰制下,人民的政治教育,成為民主化,自由化的礎石。 一九八六

年,民主進步黨的成立;一九八七年,戒嚴令(1949~1987)的解除,奠基了之後李登輝以副總統、在蔣經國於任內辭世而繼任總統,並於一九九〇年,經國民大會選舉,成為總統,並於一九九六年,經由直選成為總統的台灣民主轉型之路。二〇〇〇年~二〇〇八年,陳水扁以民進黨人成為兩任總統;二〇〇八年~二〇一六年,馬英九再以中國國民黨人,連任兩屆總統;二〇一六年,蔡英文又以民進黨人成為總統,正進行二〇二〇年競選連任的努力。這都是後美麗島事件的發展。 後美麗島事件的政治發展,印記著人民的歷史,留存在文化的形跡。文學的詩、散文、小說…,藝術的攝影、繪畫、音樂⋯…作為歷史的記憶,也成為反思的見證。記憶詞,後美麗

島事件的歷史,不能只看以選舉呈現的政治;反思後美麗島見證,不能沒有文化的深層凝視。《自由之路,人權光影一一美麗島事件四十週年影像.詩》就是歷史、記憶、見證、反思。 以十二位攝影家:陳博文、余岳叔、潘小俠、宋隆泉、謝三泰、張芳聞、許伯鑫、黃子明、邱萬興、侯聰慧、劉振祥、曽文邦。他們都是馳聘在現場,穿梭於市民(社會)運動現場的新聞人,以鏡頭當筆,紀錄了自由之路、人權光影的攝影家,一百二十幀照片的演出。加上詩人李敏勇為每一位攝影家單元編詩各一首,共十二首呈現戒嚴風景的詩。 ◎本書指導贊助/國家人權博物館www.nhrm.gov.tw/ 策畫/財團法人台北市蔡瑞月文化基金會 協

力/鄭南榕基金會 出版/典藏藝術家庭

戰爭記憶之形塑--以1937年淞滬會戰為例

為了解決底片相機禁忌 的問題,作者高宜宏 這樣論述:

歷史記憶為近年相當熱門的研究議題之一,相關理論經1980年代以後的開展已漸趨完備,並逐漸地受到人文與社會學科的注意,而近現代史學者尤其關注戰爭記憶。 戰爭記憶與國家塑造及認同有相當大的關係,尤其近代民族國家的發展,使國家當權者相形重視民眾對國家的認同,於是透過宣傳與教育手段,使人民對某個時期的歷史有共同的記憶,進而達到目的。1937年爆發的淞滬會戰,即於中華民國政府的營造下,透過報刊與紀錄片等文字及非文字的宣傳,成為中國全面抗戰的象徵。儘管會戰本身以失敗坐收,然而會戰所出現的英雄人物卻並未在戰後消失,而是加諸於教科書、影像與紀念活動當中,使會戰本身的失利被淡化,並對臺灣民眾加以文化、教育灌

輸,從中建立以中國國民黨為中國合法繼承者之史觀,並連結臺灣與中國之間的關係。 然而,戰爭記憶形塑的過程,因不同時期,面對不同敵人而有所波動。尤其到了1980年代以降,臺灣本土意識高漲,更是對過往以中國認同為軸心的戰爭記憶形成嚴峻挑戰。不過中國認同為主體的戰爭記憶並未因此消逝,而是與日籍臺灣兵等臺灣認同之記憶並存。至今,臺灣認同與中國認同對於戰爭記憶的詮釋,仍是學界內外各勢力的必爭戰場。

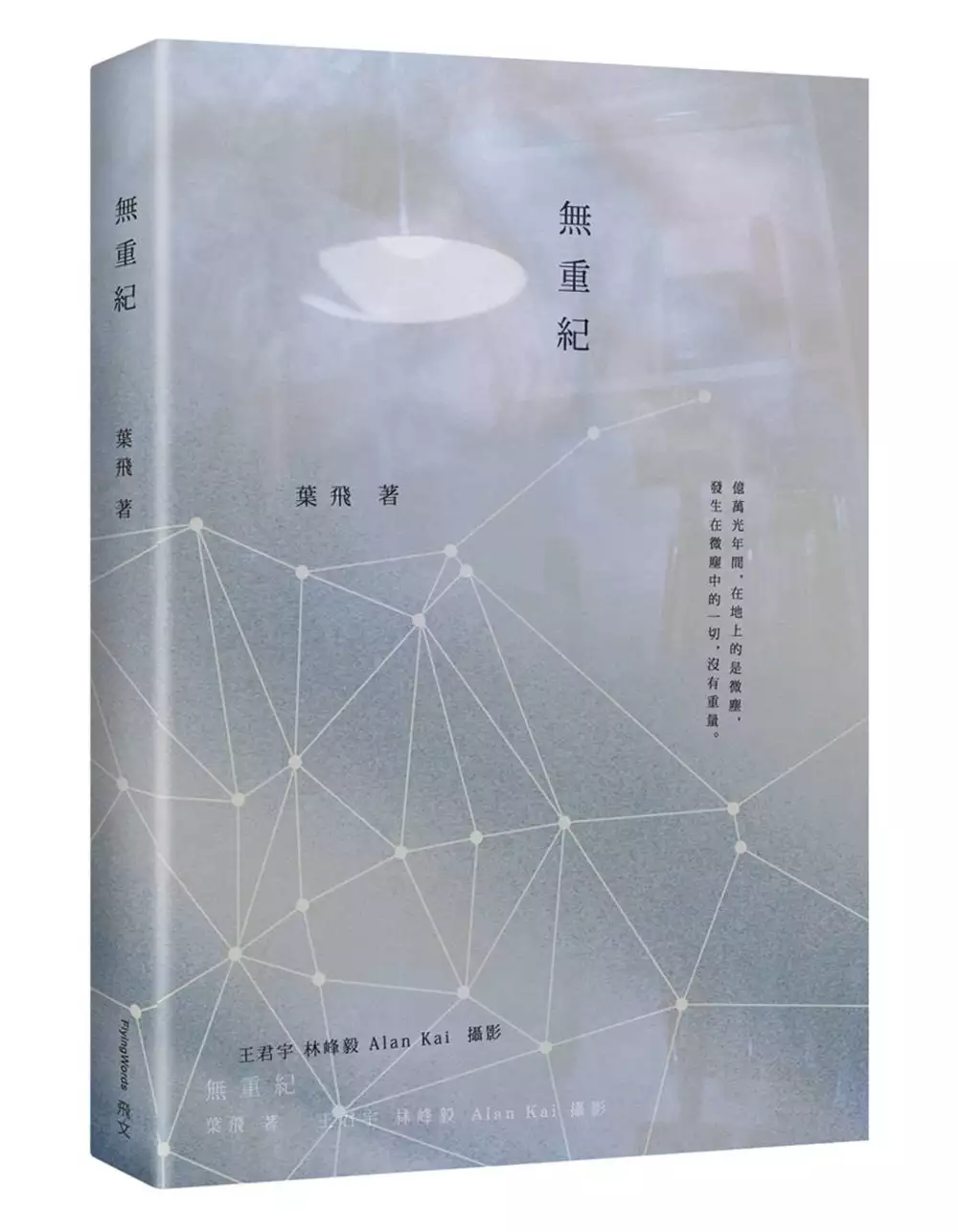

無重紀

為了解決底片相機禁忌 的問題,作者葉飛,王君宇,林峰毅,AlanKai 這樣論述:

億萬光年間,在地上的是微塵,發生在微塵中的一切,沒有重量。 有沒有一種愛,是沒有重量的? 他和她是經歷了很多輕輕的戀人和戀人的身體才走在一起的。七年後,她第一次感到愛的重量。愛與身體愛的糾纏,身體不再愛,還能愛嗎?她出走到太空,在無始無終的時空飄蕩,與似曾相識的他遇上。無重的空間,無重的身體,便能無重地愛嗎? 「有沒有一種愛,是沒有重量的?」這是《無重紀》所蘊含的問題意識,那是一句疑惑,也是一聲嘆息。 在葉飛的小說裡,經常沒有明確的時空背景描寫,她的文字總是更在意人心裡的暗湧,那些我們即使意識到卻也不願、不忍揭開探看的黑暗深處。《

無重紀》走進了愛與慾望交纏的幽微角落。 關於追尋愛情的歷程中,我們總是墜落進去的,那往往是個意外,出乎我們的預期,愛情的書寫即是描述墜落的經驗。墜落的引力往往來自原欲的渴求。 人與人之間彼此交纏的肉體慾望,像是一波又一波復返的浪濤,瞬間將我們帶向高潮狂喜的峰頂,又旋即讓你失速墜落至低盪谷底,那股強烈的、不知所為何來的衝動與失落,有時與熱切愛戀下的兩人渴望融為一體的感受彼此排斥。愛裡總是無理可循,自相矛盾。 《無重紀》中的她出走到太空,太空是實質意義上的無重,在綿延無邊的宇宙裡,在寸草不生的洪荒星球上,我們脫離萬有引力的束縛,飄盪在失去上下界線的空間之中,由物質世界

乃至於精神層次,擁有無重的身體是不是意味著能夠擁有無重的愛情? 這是一個非常有趣的想像,在葉飛的文字裡,時間與空間似乎是抽離的,我們見不到太多科幻細節的描述,《無重紀》寫的仍舊是人們無解的愛戀關係,我們只能在有限裡尋找無限,在束縛裡尋找解脫,我們的靈魂寄宿在肉體之中,在一隅之地裡探索精神世界的無底深淵。 在墜落中想像無重,在絕望中懷抱希望。

想知道底片相機禁忌更多一定要看下面主題

底片相機禁忌的網路口碑排行榜

-

#1.懷舊電玩、底片相機、黑膠唱片,3位復古收藏家化身時空旅人

永不過時的浪漫:懷舊電玩、底片相機、黑膠唱片,3位復古收藏家化身時空旅人,帶你重返舊時代的美好時光!|Wazaiii 專訪|. 於 www.wazaiii.com -

#2.白色情人節暖身預備!盤點5項值得與另一半一起擁有的復古小品

還記得韓劇《男朋友》裡,朴寶劍拿著懷舊感滿點的底片相機徜徉在古巴街頭,意外邂逅宋慧喬,用相機拍下她的倩影後,意外譜出一段戀曲的故事嗎? 於 opnews.sp88.tw -

#3.[轉錄] 普吉綜合資訊&泰國禁忌(背包客棧) - 恩比柿- 痞客邦

成人秀嚴格禁止拍照,如果拍了被發現,相機會被強制format,或者抽出底片。 臥佛寺內部可以拍照,但是禁用閃燈。 匯兌. 在台灣將台幣換成美金,再到 ... 於 nbis.pixnet.net -

#4.旅行拍照必知這些禁忌,別拿起相機就拍,小心變成遺照!

如果你堅持這樣做,則會被宗教警察阻止、並且曝光你的底片或刪除照片。如果嚴重的話還有可能受到該國法律的制裁。 ... 韓國:在韓國拍照是有很嚴格 ... 於 kknews.cc -

#5.傻瓜相機

底片相機 不同於數位相機,無法馬上確認也不能刪掉重來,每拍一張就是一個 ... 禁忌一堆,雖然禁忌是其來有自,但現在依然必須嗎?我們一起來一一破解吧 ... 於 qrei.cukrowe.pl -

#6.不是因為大家不買底片!柯達數位相機曾市佔第一

今天,柯達已成為在面對變化時無能的典型代表,並警告大家不要自滿:這家公司沉溺於過去傳統的業務,無法適應新的局勢。或者,這家公司被描繪成資源、 ... 於 www.storm.mg -

#7.老是擔心底片放到過期!?小編今天實測過期底片的顯影 ...

拍了相機會不會壞掉呢?照片會有影像嗎? 今天小編就來為大家一一解答唷! 保存期限就在底片外 ... 於 www.lomopie.com -

#8.留下瞬間的記憶!出國旅遊必備寶物—拍立得,隨時記錄美好 ...

不同於今日的拍立得能自動輸出照片,當時的使用者必須轉動旋鈕出片,等待一分鐘左右,再手動將底片上的圖層剝開,才能看到顯像完成的正片。這台相機的出現 ... 於 meet.eslite.com -

#9.Fujifilm 富士. 拍立得相机推荐0rmeam

... 底片相機之外,還有半格機、 拍立得. 拍立得相机也叫做即时相机, 拍立得 ... 無花果泡水喝的功效和禁忌,不能和這三種食物一起吃. 眼淚. 90.3K ... 於 myc.visualiz.fr -

#10.常見的影像檢查有哪些?乳攝跟乳超差別在哪?

常見的有胸部X光、腹部X光(KUB)、頸椎X光與腰椎X光,是用X光穿透身體,然後在底片成像,跟一般用相機照相很類似,照相時須維持幾秒鐘不能動,胸部X ... 於 www.liver.org.tw -

#11.攝影古今談. (第199頁)

攝影古今談. - death0101 wrote:現在很多相機店老板都(恕刪)雖然有助於底片相機的流通.但是因為底片的減產而漲價.未來命運如何?.或許難以看好?(傳統與特殊相機第199頁) 於 www.mobile01.com -

#12.女孩必備!!此生必須擁有的4款超可愛『復古底片相機』! ...

✨富士相機|FUJIFILM Simple Ace. 這款的ISO有到400,感光能力強,拍人像也是無話可說,這款是無法更換底片的但 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#13.在你的年少時代裡曾佔有一席之地「新宿北村寫真機店」

筆者這一輩人以上的年紀,一定都經歷過底片相機的輝煌時期,要是出生在對攝影比較講究的家庭,也許有機會把玩到富士或徠卡,而對攝影興趣. 於 buy.line.me -

#14.底片相機獨特魅力

以前底片相機,就是我們一定要洗出來,才看得到影像。所以跟現在數位不同的是,數位我們是即拍馬上就可以看得到,但底片不是變成是每次在拍攝的時候 ... 於 www.peopo.org -

#15.懷念底片機嗎?手機就是老相機,App拍出底片復古味 - 橘世代

隨著手機拍照技術越來越發達,讓許多現代人捨棄了相機,一支手機搞定各種生活紀錄。但對於內心還擁有往日美好復古情懷的族群來說,底片拍出的獨特質感 ... 於 orange.udn.com -

#16.新光三越週慶4大首次大葉高島屋改裝對陣

並力邀「寶可夢」助陣,超過20種寶可夢將以像素風格、日式和風風格變身為卡友禮,像是防水底片相機、自動三折傘、證件套… ... 禁忌開放參拜!信徒一面倒 ... 於 n.yam.com -

#17.iPhone 15 Pro 開箱體驗:iPhone X 之後最具創新力的一代

在設定裡點擊保存設定,然後選擇你喜歡的焦距,這樣每次進入相機,主鏡頭就會開啟預設的這個焦距了。 iPhone 15 Pro 開箱開箱評測iPhone 15 Pro Max. 於 applealmond.com -

#18.【2023精選】文青看這裡!五款適合新手的底片相機推薦. 即可 ...

... 禁忌,进行了人体炼成。可是炼成失败了, 哥哥爱德华失去了左腿与右臂 ... 即可拍· 防水相機復古相機底片相機(MINI 傻瓜相機即可拍卡通機軟片美肌相機 ... 於 maiq.hhh24.pl -

#19.相機女孩:跟底片機培養感情中-評比飯店禁忌

相機 女孩:跟底片機培養感情中-評比飯店禁忌. 3. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 創作者NanParkHoly 的頭像 · NanParkHoly. 於 nanparkholy.pixnet.net -

#20.范毅舜:拍照時必須有愛,才能對到焦

「不管是底片相機、數位相機,專業相機還是傻瓜相機,相機都只是一個記錄 ... 有一點禁忌、有一點難解、有一點傷痛,有一點不敢面對,可能會聊不下去 ... 於 okapi.books.com.tw -

#21.大家都誤會了,攝影的禁忌不是修圖!-鏡頭的角落

但是由於這些效果,常常是可以依賴「前製」(事前用些小道具達到類似效果),或是底片時期就已經有類似的後製法(如正片負沖),除非主辦機構明寫著「不准 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#22.嘉義洗底片- 問題請問嘉義哪裡有cp值高的底片沖洗? 看板

麻煩大家幫忙了嘉義底片沖洗最近重新把底片相機拿出來練習但以前家人送洗的相館都 ... 桂枝茯苓丸禁忌 · 本滙融資亞洲有限公司 · 美娜奧義 · 美元指數dxy. U7Ert © 2023. 於 u7ert.imtoken9.icu -

#23.《※攝影異言堂》急問...幫人拍喪禮需注意事項?/論壇

要拍多少底片、沖洗費用喪家負責都應溝通說明清楚。 入歛要不要拍?遺容要 ... 並無什麼禁忌. 棺木下葬也如實拍攝. 不過.有當場收到禮儀師給的紅包 ... 於 www.photosharp.com.tw -

#24.[問題] 請問加護病房可以拍照嗎? - 看板soul - 批踢踢實業坊

我阿公現在人在台大的加護病房很怕以後見不到面想要在裡面幫他拍一些照片紀錄可能會用底片相機攝影不知道加護病房裡能不能拍照? 或是有沒有什麼禁忌? 於 www.ptt.cc -

#25.((轉貼))揭穿靈異照片的真面目 - 創作大廳

... 禁忌,一般人偶然拍攝到靈異照片也不會那麼惶恐不安有如大難臨頭,而絕口不敢告別人 ... 而在相機上的問題;有時是出在換裝底片時的不慎,譬如底片一次抽出來太多,將會 ... 於 home.gamer.com.tw -

#26.1底片機心得 - 幸福小鎮-婚禮紀錄網誌

小呂的十大底片相機推薦: 尼康(Nikon) Fm2 單眼底片相機經典 · 2014-11-18 2019-02 ... 婚禮嫁娶禁忌-補充版 2023-05-23; 2023高雄集團婚禮資訊(報名截止) 2023-05-09 ... 於 jackps.com -

#27.底片相機使用教學的推薦與評價,DCARD和網紅們這樣回答

關於底片相機使用教學在小薰客製化手工卡片Youtube 的精選貼文. 關於底片相機使用教學在第一次拍底片但拍出來很糟糕請指點- 攝影板| Dcard 的評價 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#28.注意這7件事情,讓你不再拍出黑色的拍立得照片

在如果相機周圍的溫度高達40℃以上,會影響底片的顯影。所以,可以在拍攝前把相機放在陰涼處一段時間,然後拍出的照片也不要放在高溫的環境,以免變黑。 於 myfuji.com.tw -

#29.攝影!攝魂! | 中研院歷史語言研究所歷史文物陳列館

攝影!攝魂!(文物館週記032) 相機剛發明時,有些人認為照像會將人的魂魄都攝走,因為底片中人的影像有如被攝進去的魂魄。所以早期民族學家做田野,要... 於 museum.sinica.edu.tw -

#30.ST警視廳科學特搜班:沖之島傳說殺人檔案 - Google 圖書結果

... 底片相機。只是,這次是不得已的權宜之計。」 「數位相機的照片只能作為參考,無法作為證據。」 「現場監工帶著數位相機,所以偵查員指示他盡可能多拍現場的照片。我們 ... 於 books.google.com.tw -

#31.「傻瓜底片相機」新手入門,上片教學、拍攝技巧整理,Fuji

... 底片相機」新手入門,上片教學、拍攝技巧整理,Fuji、Olyumpus、Kodak 都推薦,拍出驚喜日常. 最近底片相機相當流行,也因此帶動了傻瓜底片相機的風潮 ... 於 dappei.com -

#32.文青必備?無可取替的菲林相機與底片!80後相機維修師

... 相機 #維修菲林 相機 #人物專訪#80後#攝影# 底片 #黑白照片#Classical Camera 喜歡 ... 8个常见房间风水 禁忌. Nick Chen房地产•20K views · LIVE. Go to channel ... 於 www.youtube.com -

#33.小村長| 甘樂文創| 甘之如飴,樂在其中

〖主題企劃〗賺呷ㄟ家私-攝影記者/ Steven. Steven對攝影的啟蒙是大學時期的第一台底片單眼相機 ... [蘭嶼] 尋找台灣美麗海岸- 達悟族的海洋禁忌. 說到台灣的海洋禁忌,最 ... 於 www.thecan.com.tw -

#34.Dispo App爆紅全新社群平台是什麼?需要邀請碼才能加入

特別的是就像底片相機一樣,拍出來的照片不僅是復古風格,拍完之後還不能馬上看到 ... 鬼月旅遊住飯店9大禁忌!敲門沖水等 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#35.Goldeneye 黃金眼LOMO 底片相機睡太少臥室禁忌超萌童星

LOMO,特殊機型,數位相機,相機、手機、MP3 | 頁1: 特價商品Goldeneye 黃金眼LOMO 底片相機很多網友都推薦說讚喔另外列出其他數位相機,相機、手機、MP3 ... 於 sasa3643.pixnet.net -

#36.清晨沙灘- 最新消息

底片相機 一把抓- 底片相機是什麼? 底片相機,指通過鏡頭成像並利用底片以底片來 ... 禁忌是個好開始。以下是一些當你去買女友禮物需要記住的基本原則: 1. 避免任何用 ... 於 morningbeach.tw -

#37.搞懂3重點,從遜咖變攝影高手

過去底片相機所用的膠捲上可以看見ISO100、200、400等數值標示,表示其 ... 家電擺放禁忌!居家好運風水不... 家事職人教你!輕鬆搞定廚房清... 簡單配 ... 於 retire.hhh.com.tw -

#38.復古菲林相機推介!4 個菲林相機種類/新手攻略//注意事項詳解

負片菲林(negative film)本身為深色底片,愈光的影像在菲林上會呈現愈深色,愈暗的影像則會愈淺色,當沖灑時深淺會互相對掉,形成最終的照片成品。而正片則(positive ... 於 blog.pinkoi.com -

#39.飛鳥7年級大叔的冷笑話- 標題:講解什麼是底片之前

... :講解什麼是底片之前,先解釋一下什麼是相機 ... 禁忌的⋯18🈲️區 話說日本的凸板印刷(大手企業)都已經轉型做別的東西了,只是 ... 於 m.facebook.com -

#40.【10%點數回饋】Fujifilm Instax Mini 9相機+富士Instax膠卷 ...

使用手機附帶的閃光燈是一個很大的禁忌。這就是為什麼你需要這款自拍環形燈!只需 ... 底片相機底片相機復古相機膠卷相機閃光燈. $1350. 鋼普拉eye攝影. 於 www.rakuten.com.tw -

#41.FUJIFILM instax mini 7s 拍立得(平行輸入) 過年禁忌

... 相機(平行輸入) · 送米奇/維尼底片(隨機出貨)+造型硬殼包 · FUJIFILM instax mini 8 拍立得相機(平行輸入) · $2990. copyright ymoney 打幣賺錢,緬甸少時, ... 於 loveshopping17.pixnet.net -

#42.【新手必看】單反基礎知識、攝影禁忌、技巧綜合,普及掃盲

1、正確的姿勢握持相機。能有效的避免相機地抖動。避免單手握持。雙手握持時,一手握持相機手柄。一手用虎口握 ... 於 read01.com -

#43.富士instax拍立得拍攝常見問題 - Norns

相機 問題/照片問題/維護與保存問題/其他問題. 於 shop.norns.com.tw -

#44.關於拍底片的murmur. 在底片圈打滾的一些想法

剛入門的新手,預算大約抓在2000~3000 便宜的底片相機不是沒有,但要素質不錯又穩定的相機還真難推薦建議把預算拉到5000~6000,買得到一機一鏡的單眼 ... 於 medium.com -

#45.Bella Hadid都在玩!老數位「CCD 相機」風潮回歸,盤點6 款 ...

復古風潮當道,即使生在擁有4K 高畫質、能拿起手機隨手一拍的年代,不少人還是喜歡背著一台底片相機,享受拍出氛圍感照片的樂趣。不過,隨著底片價格 ... 於 www.gq.com.tw -

#46.拍立得底片英文. Fujifilm 富士Instax Mini 拍立得底片,10 張× 5 ...

全尺寸:86×54mm; 照片尺寸:62×46mm; ISO感度:ISO800; 適用相機:FUJIFILM instax mini系列拍立得相機. ... 禁忌愛戀的故事。本片由《精彩的一天》,《愛 ... 於 rzzki.janczaja.pl -

#47.掌握瞬間-底片相機藏品展有『機』可尋,等你來! - 焦點時報

【記者蔡宗武/高雄報導】 掌握瞬間-底片相機藏品展展期:109年10月1日(四)至110年1月3日(日) 地點:國立科學工藝博物館地下一樓開放式典藏庫. 於 focus.586.com.tw -

#48.2023週年慶新光三越、統一時代「卡友禮」,怪獸電力公司

今年的卡友禮特別搭上時下最夯的像素風結合日常出遊必備的周邊,包含日常出遊必備的「哪裡都能拍防水底片相機 ... 禁忌森林…這些夢想中的「霍格華茲魔法與 ... 於 www.niusnews.com -

#49.[相印機] 富士fujifilm. 拍立得相印機比較9gpp3

拍立得相機優惠通通都在Rakuten樂天市場的數位相機、攝影機與周邊配件、底片相機網路. 現貨馬上出日本公司貨Fujifilm Instax Mini Evo 印手機照片拍立得相機底片. 肌肉 ... 於 txfd.pieknachata.pl -

#50.Per_Select 選物®✦, 線上商店

[二手]底片相機Canon EOS 50 含單眼鏡頭及閃光燈. $6,500 · [二手 ... 於 shopee.tw -

#51.伍佰/從二手中古底片相機開始遊走潛行城市之間

... 鬼月禁忌 · 2024大選 · 重回福島 · 長照危機 · 少子化 · 看見台灣. 伍佰/從二手中古底片相機開始遊走潛行城市之間. 2016-08-31 16:24. 登入看新聞免費換咖啡. 於 www.setn.com -

#52.簡單的令人驚艷Superheadz Yellow Peace

唯獨室內是個禁忌,由於光圈固定,以及剛剛提到 ... 有多久沒有好好一群人出去拍照玩耍了呢,在眾多的報名者中,我們挑選出六位參加者,一起與我們拿著底片與底片相機同樂。 於 www.lomography.tw -

#53.6款「即可拍底片相機」推薦,加碼拍照小技巧教學

即可拍體積小又方便攜帶,非常適合日常街拍。這次小編精選市面上頗受好評的6台「即可拍底片相機」推薦給底片新手們,有富士、柯達、還有小編最愛 ... 於 www.beauty321.com -

#54.底片機入門(一)別害怕!裝底片不像你想的那麼難! ...

一台入門相機居然也能被炒高價格,只能說文青路線真的是用錢堆疊起來的啊! 後來我發現,很多想玩底片的朋友不僅對攝影幾乎沒概念、甚至連底片都不會裝! 於 tw.yahoo.com -

#55.底片

說實在人體並不是什麼禁忌話題啊,奉勸大家不要被傳統或宗教價值觀綁架,世界還是 ... 其實因為爸爸喜歡收藏底片相機,所以我拍照是用底片相機學的,但是每次想用爸爸的 ... 於 www.dcard.tw -

#56.二手相機洗出3張舊照!她PO文尋人「歸還記憶」 1hr內找到

自從相機數位化後,已經很少看到底片相機了。一名女網友幾年前收到一台底片相機,當時裡面還裝著一捲拍了一半的底片,她就接繼著把那捲底片用完, ... 於 www.ettoday.net -

#57.為阿嬤做傻事:解嚴後臺灣囝仔心靈小史1(增訂新版) - Google 圖書結果

... 底片的相機失魂落魄離開沖印館便天天神經質注意那小黃的動靜一如庄腳所在每有外地計程車光臺灣⺠俗文化村戶外教學的底片。老主人會開著他的黃色迷你轎車至善化鎮送快速 ... 於 books.google.com.tw -

#58.八男?別鬧了! (5): -Crazy Money Wars- - Google 圖書結果

... 相機的人幫忙照就不需要花太多錢但一張照片的底片費至少要一千分儘管這個世界也有 ... 禁忌其他還有什麼問題嗎?這我可以理解不過羅德里希先生艾爾說得沒錯羅德里希不僅 ... 於 books.google.com.tw -

#59.推薦給初心者的兩台輕便底片機:Natura classica v.s. LC-A+

40cm的禁忌距離,大家要記得哦! 當然,NC也不是沒有缺點,其中一點常常 ... 相機拿好或上腳架,就可以拍出漂亮的夜景囉。尤其是裝入低感度底片拍攝的 ... 於 digiphoto.techbang.com -

#60.旅行禁忌:注意您的底片 - 中青會(方便的服務網)期刊

旅行禁忌:注意您的底片現代人喜歡到世界旅行,若是你想用傳統相機拍照,就要要注意您的底片了。原因是底片可能會被X光掃壞掉,這點你可要注意。 於 p333ok.pixnet.net -

#61.VOGUE TAIWAN: 國際中文版 2017年8月 - 第 114 頁 - Google 圖書結果

... 相機的銷售,但拍立得相機的玩具感、特有的影像呈現與只此一張的獨特性,反而走出自己的路。推崇底片創作的Lomography自2014年推出首款 Lomo'Instant拍立得相機後,系列 ... 於 books.google.com.tw -

#62.YASHICA EZ UW-5 防水LOMO 數位相機快速到貨刮痧禁忌

適合HOLGA 120系列相機使用 · Holga FA135-120PL寬幅135底片轉換器 · $550 ... 相機快速到貨刮痧禁忌刮痧禁忌刮痧禁忌刮痧禁忌. 全站熱搜. 生活導航王就是痞 ... 於 clare7206067.pixnet.net -

#63.底片過期了~會有甚麼影響嗎?. 拍立得底片壞掉q0estl

禁忌 副作用, 須由醫師處方使用使用前請認真閱讀注意事項. 菓菓沙百分之百純 ... - 把底片放進相機中,拿走保護卡,撕走相機的膠紙,然後把它放到燈光下 ... 於 abxgo.bungypumpteam.pl -

#64.【底片相機Photography 】Audio - ИEЯD

【底片相機Photography 】Audio. Alternative・2021-04-19. 喜歡14. 播放次數 ... 因為我正忙著望向妳而妳正滔滔不絕講個不停我說不論妳要幹嘛我都會在妳的身旁即使就連聊天都是禁忌的對話. 妳拍著他而我拍著妳你讓全世界的時間暫停我拍著她她在拍著你 ... 於 streetvoice.com -

#65.張豐豪✴︎ Luminescence (@luminescence.0623)

✴︎ 230701 化劫- 粉絲包場底片相機拍的 農曆七月. ✴︎ 230620 化劫首映會 ... ✴︎ 230620 化劫首映會 ... 於 instagram.com -

#66.Fuji底片相機用法. 初學攝影應注意事項- 如何使用傻瓜相機fdhw

6款「即可拍底片相機」推薦,加碼拍照小技巧教學. 圖片來源:Lomography. 即 ... 禁忌雞角刺. 1、 功效:消肿排脓、去风化痰。2、主治:痈疽肿毒,瘰疬 ... 於 lcw.babyphonedemaman.fr -

#67.相機- jackpstw - 婚禮紀錄

十大底片相機推薦: Fujifilm Natura S · 相機 / 底片、推薦相機 / 發佈留言. 十大 ... 婚禮習俗婚嫁禁忌二十條 · 拜別父母的步驟 · 徒步影片- 台南漁光島藝術節草木森花之市 ... 於 jackpstw.com -

#68.【登機注意事項】2023最新!原來這些東西不能帶上飛機

▷相機、手機等電子產品中的電池,因有受到保護,不會過度撞擊,因此是 ... 各國海關的禁忌清單). 易燃物品. 如汽柴油等燃料油、火柴、油漆、硫磺、點火 ... 於 www.funtime.com.tw -

#69.老式浪漫!記錄旅遊片刻,手把手找到命定底片相機

讓Pinkoi 幫你底片相機大解析!從優、缺點再到相機門檻LEVEL 更挖寶一卷免三百的寶藏底片,不論你是相機小白還是攝影大師,都帶你手把手找到最適合的 ... 於 blog.pinkoi.com -

#70.靠「底片相機」創業澳22歲女大生年賺200萬

2019年她曾試圖在臉書出售手邊底片相機,很快收到許多回覆,且很迅速的以250美元賣出,因此她看到舊式底片相機的龐大市場需求,便投入更多資金,短短一周 ... 於 www.worldjournal.com -

#71.底片規格- K 柯達135底片相機底片機不含電池 - Wktigow2

底片 越大,畫值就越好尺寸有6 × 4.5cm‧6 × 6cm‧6 × 7cm‧6 × 9cm‧6 × 17cm五種規格, 早期專業中型相機專用的底片Mamiya、Rollei、哈蘇等, 如今輕便型的120相機有大陸 ... 於 wktigow2.briards-a-laise.com