底片曝光化學變化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪寫的 圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張) 和(美)Barbara LondonJim StoneJohn Upton的 美國攝影教程(第12版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自左岸文化 和人民郵電所出版 。

亞洲大學 數位媒體設計學系 陳慧霞所指導 簡慕丞的 影像刺繡前的色彩降色與復古風格轉換之研究 (2019),提出底片曝光化學變化關鍵因素是什麼,來自於復古風格、影像刺繡、顏色降色、細節刻劃。

而第二篇論文國立清華大學 化學工程學系 李育德所指導 張勝的 新穎型感光性壓克力寡聚物之合成與其性質評估與應用 (2012),提出因為有 負型光阻、環氧樹酯、紫外光交聯、乾式可剝塑溶膠、光敏感預聚高分子、自由基聚合反應、聚羥基醯胺酸、聚丙烯酸醯胺酸、聚亞醯胺的重點而找出了 底片曝光化學變化的解答。

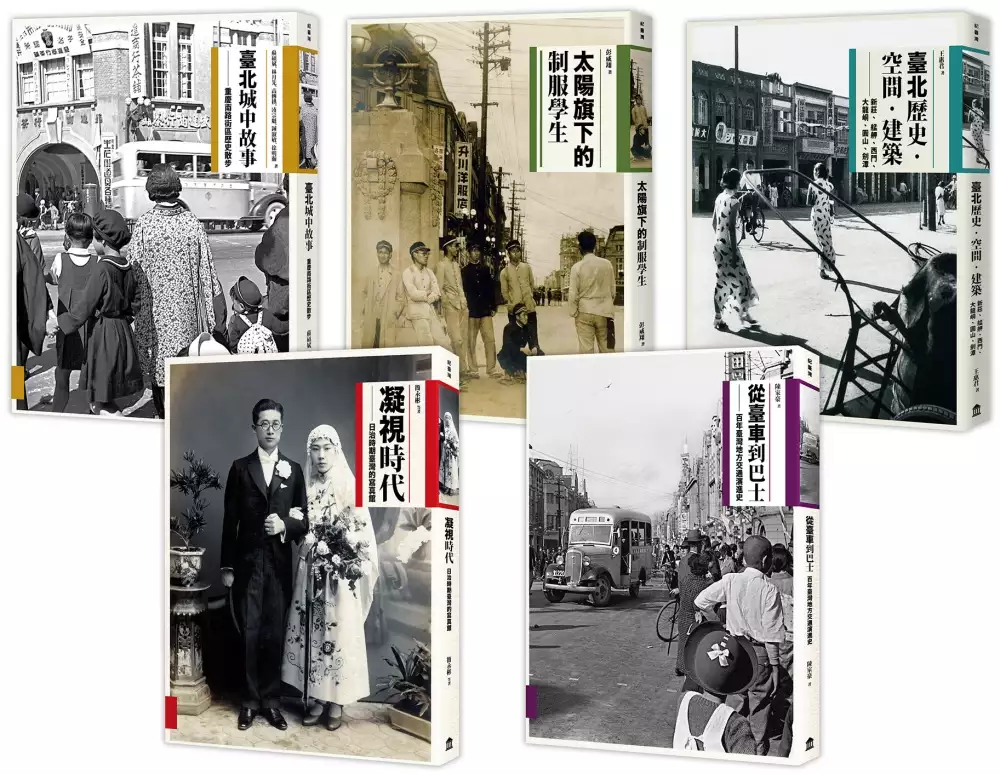

圖說台灣史套書:用影像和文字記錄台灣的過去與現在(共五冊,隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張)

為了解決底片曝光化學變化 的問題,作者簡永彬,高志尊,林壽鎰,徐佑驊,吳奇浩,王惠君,彭威翔,蘇碩斌,林月先,高傳棋,凌宗魁,鍾淑敏,徐明瀚,陳家豪 這樣論述:

圖說台灣史, 用影像和文字記錄台灣的過去與現在 ※隨書附贈「日治時期寫真館明信片」一組七張※ 套書共五冊。 ★《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》 乘著寫真館的時光機遨遊臺灣, 從寫真了解臺灣,重建昔日生活場景與共同記憶。 ◆在日治時期的臺灣,由於攝影技術和文化的普及,寫真館(照像館)如雨後春筍般大量湧現,攝影不僅開啟民風在民間蔚為風潮,官方也委託民間發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。 ◆臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,逾300張珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌。 西方攝影術發明至今已180年。很多人可能不知道,在日治時

期臺灣有一群攝影師,這些人可不是拿著大砲拍小模的外拍部隊,他們是受過專業攝影訓練,埋頭研究技法的家裡蹲。「三原色碳膜轉染印畫法」、「漆金祕法」是他們與日人寫真館分庭抗禮的不傳之祕。這些攝影專家平時喜歡在寫真館內玩自拍,也喜歡拍攝扮裝的女人。他們是臺灣攝影技術的源頭,將生命的熱情與精力注入鏡頭中,刻印出當時人們的生活景致。 這是臺灣攝影第一個繁花盛開的時期,豐富而珍貴的照片讓我們看見日治時期大眾生活的樣貌,再度凝視那個人才輩出、創意無窮的年代。《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》改編自2010年《凝望的時代》展覽專書,重新編輯並增補數篇從臺灣史角度書寫之專文,以及作者新近的採集和研究,如業餘

攝影家李火增、謝金俊等,以臻至完整。 本書從臺灣攝影的源流和先行者開始追溯,繼而敘述日治時期攝影術和寫真館的蓬勃發展、寫真館的特色與庶民記憶,並詳述臺灣總督府如何藉由發行寫真帖與繪葉書,記錄臺灣並彰顯臺灣總督府的豐功偉業。本書也從技法、材質、觀念等面向探討寫真師的創作,將寫真師與攝影名家並列,更從風格的角度賦予寫真館攝影的獨特定位。這本少見綜觀臺灣寫真歷史圖文並茂的著作,堪稱臺灣攝影史詩鉅著。 ★《臺北歷史.空間.建築:新莊、艋舺、西門、大龍峒、圓山、劍潭》 四百年前大臺北地區人煙稀少,觸目所及多為荒煙蔓草的景象。臺北如何發展到今日繁榮的盛況?本書透過歷史文獻、照片、建築圖、

地圖和實地訪查,構築起臺北的發展脈絡。 十八世紀的臺北不似今日,當年天龍國沒有龍,只有羅漢腳。漢人隨著航運移居至此,開闢土地,興建寺廟、形成街市。從清代的開拓、日本的建設到戰後的發展,留下許多精彩故事與經典建築。 本書作者透過歷史文獻、檔案資料、舊照片、建築圖和地圖或石碑等遺物,加上實際走訪調查,從實際留存下來或留存於影像中的建築和街景,及曾經生活在其中的人的故事,以清代、日治時期到戰後的時間軸,串起臺北都市空間變遷的過程。從新莊、萬華和相鄰的西門町地區,到北邊的大龍峒、圓山和劍潭,作者將臺北分成四個地區,從重要建築的興建、時代的背景和市街的發展,來看各地區空間發展的故事。

新莊最初因稻米生產和外銷而興起為市街,在日治時期市區規劃後街屋新建立面牌樓,從留存的構造和裝飾可以想像曾經有過的繁華。萬華的名稱來自舊名艋舺,這裡曾經是原住民駕著小舟往來淡水河邊的港口。由於大陸移民及兩岸貿易往來,萬華繼新莊之後發展成熱鬧的市街。清代興建寺廟和市街,經過日治時期的規劃,紅磚街屋櫛比鱗次,擁有全臺灣學生人數最多的小學。其中「剝皮寮歷史街區」仍保存清代街道的樣貌。 西門町原來是窪地,日治時期開始興建街屋,日本商人在此經營各種商店,提供來臺日人生活所需,開啟了西門町的商業發展。窪地填高後形成新市區,西門町日益熱鬧,轉型為時尚區。大龍峒、圓山和基隆河對岸的劍潭地區山明水秀,從清代

以來就是關係密切、共同發展的地區。清代時同安人在此定居,興建四十四坎街屋和保安宮,日治之初日本人設立圓山公園及對面的臺灣神社,後來民間也興建孔廟,在今天成為花博公園和圓山大飯店等重要地標。 從建築的興建過程及其建築特色,可以知道這四個地區因開發時間和所在地理環境而有不同的地區特性。本書構築臺北歷史、建築與空間的發展脈絡,細說臺北從清代的開拓、日本人的西化與和風建設、戰後的發展、家族崛起的故事、產業轉換與公共政策的發展過程,帶領讀者跨越時間與空間的阻隔,見證這段地虎變天龍的歷程。 ★《太陽旗下的制服學生》 制服從何時開始?有什麼意涵? 制服如何成為時代變遷的重要符號?

本書揭開「制服帝國」的身世之謎。 制服是許多人成長的共同記憶,也是最令人難忘的身分印記。臺灣人從什麼時候開始穿著制服?卡其制服從何時開始流行,讓臺灣在戰後戒嚴時期成為卡其制服帝國?回溯日治時期,臺灣人在日本的統治下,逐步換穿各式標準服裝。 在日治初期二十年間,臺灣各級學校的制服百花齊放,日籍學生著和服,臺籍學生穿長衫,原住民穿「番服」,呈現多元雜糅的面貌。一九二○年代以後殖民政府強化控制力,洋式制服與當時流行的洋服同步,逐漸成為官方認可和推廣的學生制服。一九三七年中日戰爭爆發後,制服也因應戰爭的需求與氛圍,而有「國防色」(卡其色)和「迷彩裝」式的學生制服。 透過本書的描繪,制

服具體而微地成為我們可以辨識時代變遷的重要符號。作者也觀察到,日治時期學生制服的變化,與日本的殖民政策、教育制度、民間社會的服裝有著密不可分的關係。而制服的配件、學校對制服的服儀檢查、當時制服的價格、購買力,以及各個角色對於制服的觀感,也是本書關心的面向。想看看母校在日治時期的制服是什麼樣子?一百年前臺灣學校的制服款式,都將在本書中呈現。 ★《臺北城中故事:重慶南路街區歷史散步》 這裡是清代的「府前街」、日治時期總督府前的「本町通」; 1949年中華民國政府遷臺後,總督府成為總統府。 重慶南路見證了近代臺灣的權力交替與政經流轉,也帶動了附近區域的發展; 重慶南路是政經樞

紐之路,也是充滿故事的道路。 臺北城中故事發生的舞台大抵在清代臺北城的範圍,涵括今天的館前路、重慶南路、衡陽路、中華路、博愛路,日治時期的表町、本町、榮町、大和町、京町一帶街區。這些街區在日治時期市區改正後,逐漸展現出現代化城市的面貌。這一帶商業活動蓬勃鼎盛,茶葉、圖書、銀行、藥品、攝影器材、百貨等百業聚集一應俱全,好不熱鬧。在城中故事裡,文史專家高傳棋、凌宗魁、鍾淑敏、蘇碩斌、林月先、徐明瀚引領讀者進入城中各個階段由生至衰、由沉潛再次轉型的軌跡。 城中重要的道路──重慶南路,是交通輻輳之地,緊鄰總統府、西門町、臺北火車站,與西門町、中華商場,形成一大商圈。這條路在清朝的舊名為「府

前街」、「文武街」,在日治時期稱為「本町通り」,到了1947年重新命名為「重慶南路」。雖然只有短短三公里,卻曾經是政經文化的樞紐,連結起城中的繁榮,在1970-80年代達到顛峰。 在日治時期,因應都市計畫需求而形塑了現代風景,經過兩次市區改築,建築街景大致已形塑。1910年代市區改築時興建了臺北消防組、攝津館、臺灣書籍株式會社,在1920年代後期則設立了辰馬商會、日本生命保險株式會社臺北支店、三十四銀行臺北支店、新高旅館、西尾商店、辻利茶鋪、新高堂書店、臺灣銀行、總督府、臺北高等法院、民政長官官舍、臺北州立第一高等女學校等。在近二十年的拓展過程中,重慶南路的建築街景與地標於焉成形。

在1980年代以前,重慶南路書店林立,聲勢壯大,文字與思想在此匯聚交流,成為全世界華文圖書出版最重要的一條街。而書店街的歷史啟動器,就是來自日治時期的「新高堂」,1898年起創辦人村崎長昶從小型文具商發展為書店龍頭,於是新高堂書店、西尾商店、新起町一帶的東陽堂和鹿子島等,及榮町的文明堂、杉田等書店在一百年前形成書店街,並進行空間大改造。除了本町通和榮町通的日文書店外,大稻埕太平町也曾經發展出另一條書店街,如蔣渭水的文化書局、連雅堂的雅堂書局、謝雪紅的國際書局,儘管曇花一現,卻都是日治時期新文化傳播的重要據點。 戰後,隨國民政府撤退來臺的老字號商務印書館、中華書局、世界書局、正中書局,以

及經銷教科書的臺灣書店、戰後第一間本土創辦的東方出版社、迄今仍具規模的三民書局、被譽為那個年代最好的文星書店……,都匯聚在重慶南路這塊沃土上。書街上各種知識與各式風景相互混雜。這些書店各有專擅,成為各個世代重要思想養分的汲取地。在白色恐怖時期,重慶南路書報攤是禁書的流通點,滋養並啟迪了黨外政治與思想。從臺灣書店、東方出版社,到中華書局、商務印書館、三民書局等編修辭典起家的書店,再轉到武昌街明星咖啡館的文化社群,街道騎樓上周夢蝶書攤子、禁書書攤和文星書店,蔚為一片生態盎然的書森林,作家季季因此寫下:「文星和明星,印刻了我來臺北後最早的寫作記憶。成為我日後不斷想要重返的生命場域。」還有西西:「經過

周夢蝶的書攤子的時候,我們停下來看看有沒有甚麼書店裡不可能再找到的詩集。譬如:一些很舊的詩集,流速緩慢、流域不廣的詩集,靜默的詩集,等等。」曾幾何時,這片茂盛的書森林逐年凋落成零星的枝葉,令人不勝唏噓。 位於重慶南路與衡陽路口的星巴克,在日治時期曾經是「茶苦來山人」三好德三郎的辻利茶舖。三好德三郎在此販售老家的宇治綠茶和臺灣的烏龍茶,透過參與一場場茶葉共進會、博覽會,投入大量的行銷廣告,讓臺灣烏龍揚名國際。這位居臺四十年、埋骨台灣的日本名流也積極參與公益與政治活動,穿梭於官民之間調和鼎鼐,讓人們看到這位有「民間總督」之稱的三好德三郎精彩鮮活的人生。 走到中華路,戰後隨國民黨政府撤退

來臺的軍民在1950-60年代於中華路鐵道旁搭起棚屋聚落,進行商業活動。棚屋拆除後,1960-80年代在新建的八棟「忠孝仁愛信義和平」中華商場聚集成繁華的景象,各式商品、各路人馬在此川流不息,形成中華路和中華路兩側地景與庶民生活變遷史。在中華商場裡的家鄉味餐館、學生制服訂製店、電子零件行、唱片行等商店,帶領人們神遊那段經濟起飛的年代,令人玩味。 本書時序涵蓋清領、日治至今,每頁故事既個別又半透明地相互疊合,其中的街廓紋理、城市歷史、建築、人物、產業都交互滲透在每個時代的切片裡。雖然現在重慶南路上旅館、藥妝店、餐廳取代了昔日的人文景觀,但過往仍一直留存在人們的記憶中,成為一幕幕生動的場

景。昔日勝景不再,逝去的城區地景與記憶也無法逆轉,所幸我們仍可透過書籍的出版,重新捕捉重慶南路街區的歷史細節,比過去更了解過去。 ★《從臺車到巴士:百年臺灣地方交通演進史》 人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路…… 一百年來臺灣地方交通的演變就是一場革命! 可否想像,在一百多年前的清末,牛車與轎子曾經是臺灣這塊島嶼最主要的人貨運輸工具?一百年多來,臺灣的地方交通一日千里,從有限的人力、四腳獸力、蒸氣力到無汙染的電力,陸上交通的演變就是一場革命。人力轎子、兩輪牛車、四輪汽車、多組路輪火車、輕軌電車、高速鐵路……,不論是劉銘傳從中國引進蒸汽火車、日治

時期縱橫臺灣南北的縱貫鐵路,或是今日風馳電掣的高速鐵路,都在在改變了臺灣的地景,也牽動了臺灣人的交通習慣,而交通形式的改變更深深影響了臺灣社會的發展。 從人類交通文明史來看,可分為傳統型個人交通工具、半近代大眾交通工具、現代型大眾交通工具,有的幾乎在同一時間登場。 轎子是清代臺灣最主要的客運業,而牛車是最具代表性的貨運業。臺灣的轎子是漢人入臺時引進的,為了配合臺灣的地形地物而顯現出「輕巧簡易」的一面。牛車在臺灣又稱「板輪車」,據說在中國沒有臺灣牛車這種交通工具,盛傳是在荷蘭時代從東南亞引進臺灣。臺灣牛車的形制是兩輪,由三片木板拼成,相當於一個成人的高度。由於清代臺灣路況不佳

,遇雨即泥濘不堪,如果不到這個高度,車輛勢必會被卡住。另外,臺灣西部平原河川、溪流眾多,當水位較低時,牛車可運用此一高度的優勢,直接渡河。 清末以後,臺灣引進了人力車、臺車等「半近代大眾交通工具」。人力車的發源地是日本,這項交通工具出現在明治維新時期,同樣與日本的近代化有關,但卻是典型的「和製新事物」,用來滿足日益增加的市鎮或都市人口移動的需求。就在1888年,劉銘傳從中國引進人力車到臺灣。 由世界各主要先進國家的經驗來看,都市化的出現和都市人口的暴增,成為大眾交通工具出現需求的重要背景。第一代大眾交通工具大多為馬車、馬車鐵道等非機械動力者,第二代大眾交通工具則普遍以第一代為基礎改

良而來,改良的重點是導入機械動力。以歐美而言,主要是從馬車鐵道轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車;以日本而言,則是馬車鐵道與人車鐵道,轉型為蒸汽鐵道、電氣化鐵道與市區電車。 十九世紀時,歐美各大城市盛行馬車鐵道,但臺灣未曾出現馬車鐵道,卻大量鋪設了馬車鐵道的孿生物――人力輕便鐵道。所謂人力輕便鐵道,是由人推行固定在軌道上運行的車輛,就像礦場的礦車。十九世紀末,日本的大眾運輸廣泛運用人力輕便鐵道,之後再引入殖民地──韓國與臺灣,其中以臺灣使用密度最高、存在時間最久,從而誕生了交通運輸業的百年企業。 「現代型大眾交通工具」是指進入機械動力領域後的交通工具,如鐵道、巴士、電車等。臺灣鐵

道濫觴於清代劉銘傳的鐵道建設,但這段鐵道無法達成貫通全島的初衷,僅完成基隆到新竹的「區間」,因此成為臺灣最初的「現代型地方交通工具」。到了日治時期,日本殖民者在劉銘傳建設的基礎上繼續完成縱貫鐵道及其支線淡水線,再將臺北市區切割成三大部分。而臺灣總督府鐵道部努力地想完成市區鐵道高架化的工程,但因無法籌得足夠的經費,最終先完成了樺山貨車站,另外也興建了製糖鐵道,並鼓勵臺北鐵道株式會社、彰南鐵道株式會社和臺中輕鐵株式會社等民間鐵道公司的成立。 地方交通,特別是都市交通,需要班次密集、機動力高的交通工具,於是人類開發出將機械動力裝設於車廂內部的軌道型交通工具,而市區電車可說是專門為了都市交通所產

生的產物。在臺北捷運出現以前,臺灣幾乎未出現過都市軌道交通系統。不過,早在二十世紀初期,臺灣社會已經開始思考建構軌道系統,以滿足快速成長的都市交通需求,後來演變為一波又一波市區電車鋪設的風潮;此一風潮並未因臺北捷運的興建而結束,反而在近期的「前瞻基礎建設計畫」以及各主要都市的「輕軌」建設獲得延續,橫跨百年。 臺灣汽車運輸的基礎擘劃於日治時期。不過,戰前日本帝國的陸運政策是以鐵道為主,汽車運輸附屬於鐵道部門之下,這樣的情況在中華民國政府接收臺灣之後,徹底獲得翻轉。戰後臺灣在地方道路系統,相較於二戰以前,最重要的突破是「快速公路」的興建。經過大約一百年的時間,臺灣交通建設飛速發展,各級公路交

織出完備道路系統、環島鐵道網、時速超過三百公里的高鐵、六大都會區大眾軌道系統或鐵道地下化、前瞻基礎軌道建設、市區環狀鐵道等議題,都受到熱烈的討論。 臺灣下一個百年的交通將會是什麼樣貌?本書細說一百年來臺灣地方交通的演變歷史,交通工具的日新月異和萬千風貌,在本書中再現風華、展露無遺。 名人推薦 《凝視時代》 林祟熙(國立臺灣歷史博物館館長) 林志明(國立臺灣美術館館長) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 焦糖/陳嘉行(知性藝人) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授) 鄭麗玲(國立臺北科技大學文化事業發展系教授) 蔣伯欣(國立臺南藝術大學臺灣

藝術檔案中心主任) 《臺北歷史.空間.建築》 李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 邱博舜(國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所副教授) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授) 郭英釗(九典建築師事務所主持建築師) 黃俊銘(中原大學建築學系副教授) 劉淑音(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系退休教授) 戴寶村(國立政治大學臺灣史研究所退休教授) 《太陽旗下的制服學生》 呂紹理(國立臺灣大學歷史系教授) 許雪姬(中央研究院臺灣史研究所所長) 許佩賢(國立臺灣師範大學臺灣史研究所教授) 蔡錦堂(國立臺灣師範大學臺灣史研究所退休教授

) 劉揚銘(制服文化研究者、作家) 《臺北城中故事》 王惠君(國立臺灣科技大學建築所教授) 文自秀(有度出版社社長、藏書家) 石芳瑜(作家) 邱翊(台北城市散步執行長) 陳建守(「說書 Speaking of Books」創辦人) 《從臺車到巴士》 李為楨(國立政治大學臺灣史研究所副教授兼所長) 洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任) 黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長)

(依姓氏筆畫排列) 各界推薦 《凝視時代》 「由寫真了解臺灣──以文字描述加上想像,遠不如具體的圖像呈現容易明白,因此照片一直是了解過去最重要的利器。十九世紀末歐洲攝影師、殖民者、本土寫真師照片已成為臺灣學者研究早期臺灣攝影史的對象,其中最出色的是中生代的簡永彬先生。我讀過他所編的《凝望的時代》,印象深刻。本次出版的書不僅照片驚艷,還有層次地敍述日治臺灣攝影史的源流、寫真師及其祕技,也特別處理到寫真師、殖民者以凝視的眼光所拍成的照片,最後附有攝影年表,是一本實用、研究兼具的好書。簡先生用照片寫歷史,而我過往只用照片來映證日記的敍述真實,相差不可以道里計。敬佩之餘謹為之序。」──許雪

姬,中央研究院臺灣史研究所所長 「2010年出版的展覽專書《凝望的時代》是當時少見綜觀全局的臺灣寫真歷史,尤其聚焦日治時期營業寫真館及業餘寫真家的歷史與作品。此後日治時期臺灣寫真家的作品越來越受注目,簡永彬先生更持續深耕,全方位地進行寫真家作品的收集、整理、保存,多次策劃展覽,讓許多攝影前輩的作品廣為人知。2019年本書終於重新編輯和增補出版,其中添增近年簡永彬先生田野收集的資料,可說是2019年臺灣攝影史詩級鉅著,讓大家再度凝視那個臺灣寫真人才輩出,創意無窮的年代。」──鄭麗玲,國立臺北科技大學文化事業發展系教授 「《凝視時代:日治時期臺灣的寫真館》是近年臺灣攝影史所見極重要的突

破。此書原是作者簡永彬老師蒐集累積的大量攝影檔案所做的策展,現在加入數篇專文並改寫為專書,堪稱一部豐富的臺灣攝影小史。他將過去較少被重視的寫真館師傅,與攝影史上的名家並列,納入了攝影的美學殿堂,更從風格的角度,賦予早期寫真館攝影一藝術史的獨特定位。從中不僅可看到每個寫真館的紀實特色與庶民記憶,更從技法、材質、觀念等面向,開拓了寫真館攝影師作為創作者的可能性。《凝視時代》不僅融合了史料彙編、議題考掘,也帶我們見證了攝影檔案的力量。」──蔣伯欣,國立臺南藝術大學臺灣藝術檔案中心主任 《臺北歷史.空間.建築》 「城市是充滿故事的立體書,走在古街上,就是翻閱每一頁精彩的內容。王惠君教授是

最佳導讀的人,她親自調查研究,獲得珍貴資料,我非常樂意推薦這本書給讀者們。」──李乾朗(國立臺灣藝術大學古蹟藝術修護學系客座教授) 《從臺車到巴士》 「本書作者陳家豪博士為近年臺灣學術界栽培、熟悉並有足夠能力運用中英日史料的少數新起之秀,尤其對於臺灣現存眾多日文研究資源,陳博士優越的判讀與運用能力,使得本書內容極為豐富與扎實。此書的完成及出版,除意味臺灣史研究已然進入世代傳承的階段,亦明確標示出新的臺灣經濟史研究不能再以政權交替作機械性的時期區分,必須依研究課題論述之所需,進行跨越政權交替的貫時性研究。儘管此研究取徑具有相當程度的挑戰性與難度,但是卻更能貼近史實,進行更立體及深度

的論述,本書在這方面的展現值得肯定。另外,近年臺灣史在研究方法上,跨領域的整合亦成為研究主流之一,陳博士這本書結合歷史學及經濟學(包括會計學、管理學)的觀點及理論,將爬梳自浩瀚如海的史料、資料群的各種紀錄與史實,以平易好讀的文字,理路清晰地鋪陳論說,應可說是近年臺灣史著作在這方面的佳作,值得稱許與推薦。」──黃紹恆(國立交通大學客家文化學院教授兼院長) 「本書作者在博士班階段以來的豐富國際經驗洗禮,使其研究總是能立足臺灣、放眼東亞,一再突破既有研究框架,提供給臺灣史學界新的視野與觀點。因此,這本書的書寫風格,雖然完全與作者過去學術發表完全不同,沒有一大堆學理分析、文獻批判與統計圖表,

讀者仍然可以透過平易近人的筆觸,了解到作者長年投入相關領域的深厚底蘊。」──薛化元(國立政治大學臺灣史研究所教授兼文學院院長、財團法人二二八事件基金會董事長) 「作者在書中展現其對史料的熟稔,柔軟地帶入一般人覺得艱澀的一手資料,置入在海內外蒐羅的珍貴圖片或該時代的新聞、雜誌,使讀者能貼近並感受時代氛圍;作者必然與龍風鳳舞的檔案文書字體以及龐大統計數字,鏖戰過許多夜晚。作者刻意安排的清楚小方塊內容與表格,則讓讀者能輕易地掌握重點,細細品味。舉例來說,這本書經常提到不同時代的交通政策論爭,讓讀者知道臺灣交通發展過程,除了真正獲致實現的建設之外,其實還有不少其他選項遭到割愛,這時候作者會透

過簡單的圖表,讓人很快掌握到不同方案的差異性,再搭配小方塊訴說當下時空背景。」──蔡龍保(國立臺北大學歷史學系教授兼教務長) 「這本書主要內容圍繞在日本時代,並且往清代以及戰後延伸。如同書名,本書的主角是臺灣地方交通工具,但作者並非單調地將不同交通工具獨立開來討論,而是從人類交通文明史的宏觀視野,對於其源起進行考察,因此讀者不僅會透過本書發現到許多過去鮮為人知的歷史篇章,還得以有脈絡地認識到不同交通工具的地位以及屬性,以及從傳統到現代的演進歷程。而更特別的是,作者在這本書的許多段落,還特別將臺灣與周邊地區進行比較,不僅再次展現本書宏觀視野之處,亦會讓人在閱讀之餘,感到更加津津有味。」

──洪致文(國立臺灣師範大學地理學系教授、國家鐵道博物館籌備處主任)

影像刺繡前的色彩降色與復古風格轉換之研究

為了解決底片曝光化學變化 的問題,作者簡慕丞 這樣論述:

隨著智慧型電腦刺繡機的出現,能將照片轉化為獨特刺繡商品的影像刺繡功能也隨之出現,若能結合時下流行的影像風格轉換,便能增加影像刺繡商品的多樣性與獨特性。而進行影像刺繡前,由於受到刺繡機繡線的限制,需先將影像進行降色處理,以便順利進行影像刺繡,因此降色處理成為影像刺繡成功與否至關重要的一環。此外,透過婚紗攝影能夠了解到復古風格的流行對於影像的影響力之大,而在風格轉換中復古風格也是最常見、大眾最喜愛的風格之一,然而影像刺繡現階段,在功能與風格轉換上尚有發展與優化的空間,如目前刺繡機器無法做出影像處理中的材質、特效等效果,且降色後的照片在進行風格轉換時效果會產生變化,使風格轉換的效果降低等問題。基於

智慧型電腦刺繡機的未來發展與影像刺繡目前面臨的瓶頸,將進行影像刺繡前的降色手法與復古風格轉換之研究,因此本研究的目的為1)透過口語分析針對設計師對於影像降色之手法、思考進行探討;2)分析整理出不同平台之復古風格共通手法;3)進行量化分析統計出大眾偏好的降色手法;4)找出照片在降色後大眾認為最適合應用的復古風格。再者,本研究分為三部分,首先針對復古風格,從4大平台中蒐集影像復古風格轉換手法製作樣本,邀請13位專家篩選出具復古感的樣本,並以12色基礎色相環與折線圖分析出各平台轉換復古風格的共通手法。其次,將針對影像降色處理,邀請12位設計師將景物、人像照片,以電繪方式進行降色處理,輔以錄音錄影進行

口語分析了解設計師的降色手法與思考方式。最後,將降色成品圖與專家篩選出的復古風格結合,利用Survey Cake製作網路問卷,針對降色圖手法喜好與復古降色圖之復古強度進行調查與量化分析。本研究的結論發現,1.復古風格的核心手法為,整體主色調調整為黃或褐色、降低整體飽和度、降低整體明度等三項。2.經由口語分析得知,設計師認為降色控制在9~10色較為適當,且挑色上應以所佔面積較大區塊部份為主。3.大眾偏好明度高於飽和度的降色圖,偏好細節較為豐富的景物降色圖,複雜度約為二~四間為大眾最喜好的程度,反之,細節簡化的人像降色圖較受大眾偏好,複雜度約在二~三。4.色相與飽和度相較於明度對復古感的影響力較大

,因此懷舊復古、藍調復古、老舊復古,為最大眾最喜歡的復古風格,也是降色後最適合進行復古轉換的風格。本研究作為結合影像刺繡前的降色與影像處理復古風格之研究,期望研究的成果能夠作為智慧型電腦刺繡領域之參考,成為優化智慧型電腦刺繡之功能與發展的契機。

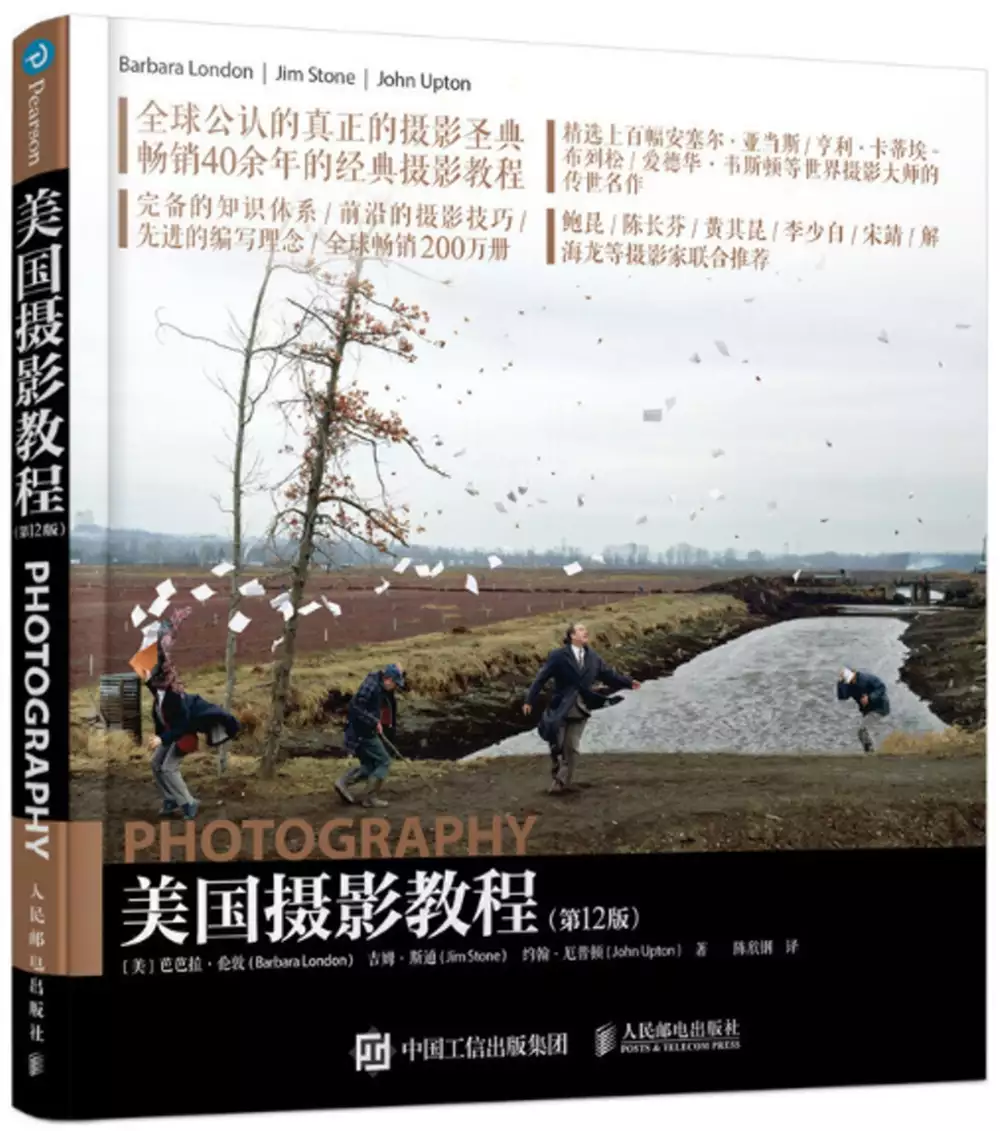

美國攝影教程(第12版)

為了解決底片曝光化學變化 的問題,作者(美)Barbara LondonJim StoneJohn Upton 這樣論述:

本書是暢銷書《美國攝影教程》的全新升級版。自20世紀70年代初問世至今,本書一直是美國經久不衰的經典攝影教材。書中珍藏了上百幅安塞爾·亞當斯(Ansel Adams)、亨利·卡蒂埃布列松(Henri Cartier Bresson)、愛德華·韋斯頓(Edward Weston)等世界著名攝影大師的珍貴的傳世名作。 本書系統、完整、深入淺出地講述了攝影的各個方面,包括相機、鏡頭、曝光、用光、色彩、照片沖印、圖像編輯、照片輸出、整理與存儲照片、照片展示等。此外,還詳細講述了大畫幅相機、區域曝光法、照片欣賞以及攝影歷史等方面的知識,是集硬體設備、拍攝與照片製作技巧、後期處理與照片存儲、攝影歷史於一

體的攝影知識的百科全書。本書敘述生動易懂,圖例清晰準確,充分體現出幾代攝影教育家的集體智慧。 本書幾乎涵蓋了當今攝影界中所有的基礎知識和前沿技術,是一本難得的優秀攝影書籍。本書適合所有攝影從業人士以及攝影愛好者閱讀,同時也適合各專業院校作為教材使用。 Barbara London,紐約現代藝術博物館副館長,攝影與影像部主任。 Jim Stone ,美國新墨西哥大學攝影專業教授,美國麻塞諸塞藝術委員會及美國國家藝術基金會大獎獲得者。作品曾被紐約現代藝術博物館、美國國家藝術館、漢堡工藝美術館等多家藝術機構收藏。 John Upton,自1951年起在加州藝術學院(現為三藩

市藝術學院)學習攝影。1963年開始在橙色海岸學院教授攝影課程並擔任攝影系主任,任職期間學院發展成為全美國的攝影教育機構。他曾在麻省理工學院等地舉行過4次個人作品展,作品被大都會藝術博物館、麻省理工學院等機構和學校收藏。他在1988年獲得加州攝影博物館“攝影歷史和教育有貢獻成員獎”。 第1章 基礎知識 13 相機的基本介紹 14 相機的調整方式 15 對焦和曝光設置 16 拍出你的照片 18 你要拍攝什麼 19 一些基本規則 19 人像攝影入門 20 風光攝影入門 22 第2章 相機 25 相機的基本控制 26 快門 28 快門和光線 28 快門和動態 30 在靜止的照片

中表現出動態 32 光圈 34 光圈和光線 34 光圈和景深 36 快門和光圈配合使用 38 選擇相機 40 保持相機的穩定 44 第3章 鏡頭 47 從針孔到鏡頭 48 鏡頭焦距 50 標準焦距 52 長焦距 54 短焦距 56 變焦鏡頭 58 特殊用途鏡頭 59 為鏡頭對焦距 60 手動對焦 60 自動對焦 62 焦點與景深 64 控制景深 66 區域對焦 68 超焦距對焦 69 透視 70 鏡頭購買指南 72 更好地使用你的相機和鏡頭 73 ■ 工作中的攝影師 74 藝術攝影師 亞曆克·索思 74 第4章 曝光、感測器與膠片 77 曝光的基礎知識 78 等效曝光 78 測光表是如何工

作的 79 相機內置測光系統 80 自動曝光 81 如何測光 82 場景平均色調的整體讀取 82 使用不同類型的測光表 83 為高對比場景測光 84 特殊色調曝光和包圍式曝光 86 難以測光的場景 87 長條圖 88 測量一張數碼照片 88 三個色彩長條圖 89 曝光寬容度和動態範圍 90 曝光可以有多大區別 90 對光線的反應 92 銀和圖元 92 膠片的選擇與使用 93 膠片和感測器的速度 94 膠片速度與ISO 94 顆粒與噪點 95 使用濾鏡 96 可見光的拓展 98 紅外圖像 98 曝光的應用 99 ■ 工作中的攝影師 100 廣告攝影師 克林特·克萊門斯 100 第5章 光線與色

彩 103 色彩:增色或減色 104 彩色照片:三重圖層 105 色彩特徵 106 色彩平衡 108 日間色彩變化 108 校色 109 色溫 110 混合光 111 色彩模式與色域 112 色彩管理 113 用膠片調整色彩 114 用濾鏡平衡色彩 114 ■ 工作中的攝影師 116 運動拍攝的另一種視角 小沃爾特·洛斯 116 第6章 沖印負片 119 如何處理黑白膠捲 120 需要的設備和用品 120 如何加工處理化學藥品 121 化學藥品的安全 122 分步處理黑白膠捲 124 膠片處理如何影響照片 130 曝光和顯影:不足、正常、過度 132 第7章 暗房沖印 135 黑白沖印 1

36 沖印的器材 136 放大器 138 印刷紙 140 循序漸進地製作一張黑白沖印照片 142 相版:一次成像 142 放大圖像 144 沖印照片的試驗片 146 從試驗片到最終的成片 147 使黑白照片顯影 148 評估照片的密度和對比度 152 控制對比度 154 分級和可調節對比度印刷紙 154 遮光和加光 156 使用描點法去除照片上的細微缺陷 158 存檔沖印法—最長的保存時間 159 調色和其他效果 160 使用底片進行彩色沖印 162 需要的器械和材料 162 對試驗片進行曝光 163 判斷由底片沖印出的照片的色彩平衡 164 第8章 進入數位暗房 167 硬體和軟體 168

概述 168 捕捉細節 169 解析度和圖元深度 169 照片存檔 170 檔案格式 170 色彩通道 172 彩色的還是黑白的 172 導入圖像 174 從相機下載、掃描 174 進行一次掃描 175 建立一個工作流程 176 工作流程應用程式 177 ■ 工作中的攝影師 178 線上經理人 吉姆·卡斯帕 178 第9章 圖像編輯 179 數碼後期處理:入門指南 180 軟體的選擇 180 你的工作區域和工具 181 圖像編輯的工作流程 182 循序漸進 182 調整形狀 184 裁切和旋轉 184 調整顏色和色調 186 以不同的方式 186 使用色階 187 曲線 188 調整全部或

部分圖像 190 選擇工具 190 使用圖層 191 其他編輯命令 192 高動態範圍 192 特效濾鏡 193 銳化 194 修正 195 合成 196 ■ 工作中的攝影師 198 修圖工廠 斯卡萊塞和維拉裡爾 198 第10章 數碼列印 201 印表機和列印 202 選擇印表機 202 驅動和點陣影像處理器 203 配置和樣稿 204 紙張和油墨 205 列印的選擇 206 全景照片 206 列印黑白照片 208 展示你的作品 210 網際網路—畫廊和資源 210 道德倫理:你能走多遠 211 第11章 整理、存儲及展示照片 213 圖像的存儲 214 圖像大小 214 中繼資料:描述

檔的資料 215 照片整理軟體 216 數碼圖像存檔 217 膠片及照片的存檔 218 裝裱照片 220 設備及所需器材 221 幹裱 222 裁切框邊 224 裝框及保護罩 225 第12章 用光 227 光源方向 228 光的漫射程度:從硬光到柔光 230 可用光—室外 232 可用光—室內 233 人造光 234 燈具和其他照明設備 234 人造光的屬性 235 主光:首要光源 236 輔助光:照亮陰影 238 閃光燈照明 240 閃光設備 241 閃光燈技術基礎 242 手動閃光燈曝光 244 自動閃光燈曝光 245 閃光燈補光:照亮陰影 246 控制背景亮度 248 人像用光入門

250 多燈人像用光 252 有紋理的拍攝對象用光 254 反光的拍攝對象用光 255 透明的拍攝對象用光 256 利用光線 257 ■ 工作中的攝影師 258 舞蹈攝影師 洛伊絲· 格林菲爾德 258 第13章 照片知識的延伸 261 照片規格 262 非常大及非常小的照片 262 複像 264 越多則越好 264 裝配組合以作拍照 266 為圖像注釋 268 作為拍攝對象的照片 269 運用投影 271 非傳統工序 272 氰版照相法 272 鉑鈀印相 273 重鉻酸膠印刷 274 膠和錫版照相法 275 黑影照片:不使用相機的照片 276 針孔攝影法 278 如何拍攝一張特寫照片 28

0 特寫的曝光 281 翻拍技術 282 第14章 大畫 幅相機 285 大畫幅相機的內部構造 286 分區曝光法 287 大畫幅相機的移軸功能 288 升降 288 移位 290 傾斜 292 搖擺 294 大畫幅相機控制照片 296 控制角度 298 需要用到的器材 300 操作步驟 301 裝填、沖洗散頁膠片 302 第15章 欣賞照片 305 基礎選擇 306 內容 306 為拍攝對象設定畫框 308 背景 310 點和線條 312 圖形、圖案 314 強調、平衡 316 更多的選擇 318 清晰度對比 318 亮暗對比 320 拍攝對象置於畫框內 322 透視及視點 324 欣賞

並討論 326 將作品展示給編輯和他人 328 第16章 攝影史 331 攝影術的發明 332 達蓋爾攝影法:“於銀灰色間的構思” 333 卡羅式攝影法:紙質照片 334 濕版攝影:高銳度及可複寫 335 明膠乳劑、膠捲的雛形:屬於大眾的攝影 336 彩色攝影術 337 早期人像 338 早期旅行攝影 340 早期戰地攝影 341 早期攝影中的時間和運動 342 作為記錄的攝影 343 攝影術及社會變遷 344 新聞攝影 346 19世紀:作為藝術的攝影 350 畫意攝影及攝影分離派 351 藝術領域的純粹派攝影 352 新視野的探索 353 20世紀50~60年代:作為藝術的攝影 356

20世紀70~80年代:作為藝術的攝影 358 彩色攝影的再次到來 360 數碼攝影成為主流 362 當代攝影畫廊 364 問題排除 390 術語表 401

新穎型感光性壓克力寡聚物之合成與其性質評估與應用

為了解決底片曝光化學變化 的問題,作者張勝 這樣論述:

本論文主要針對高分子系光阻合成與分析進行研究,可分為三部份,第一部份研究乃是利用三種環氧樹脂中環氧基(glycidyl group)的反應性,合成含有羧基並具有光反應性丙烯酸酯基的負型光阻寡聚高分子(negative-tone photoresist prepolymer),再將部份羧基與甲基丙烯酸缩水甘油酯(Glycidyl methacrylate,GMA)進行反應,以導入更多的光反應性官能基,以增強樹脂的感光性,並使用1H-NMR與 IR進行此一系列樹脂的結構鑑定。鹼液可顯影的負型光阻劑(alkaline-development negative-tone photoresist)乃是

由上述合成樹脂、光起始劑與光反應性單體等成份組成,三種樹脂接上GMA後,在感度測試上,皆有明顯增加,其中phenol novolac改質的紫外光硬化樹脂,具有最佳的感度。在解析度測試上,經由SEM觀察,皆可達到10 μm或更好的解析度。將合成樹脂調配成PCB光阻劑。實際應用在工業測試上,接枝上GMA的cresol novolac型的感光樹脂與phenol novolac型的感光樹脂,具有比商業產品優異的感度,同時也通過其他的PCB光阻劑測試。第二部份研究為開發新型光敏感預聚高分子(photosensitive prepolymer),使用甲基丙烯酸甲酯(methyl methacrylate,

MMA),甲基丙烯酸(methacrylic acid,MA),苯乙烯(styrene)及羟乙基甲基丙烯酸甲酯(2-hydroethyl methacrylate,2-HMA)以自由基反應聚合而成具有酸根的共聚合體,PMMSH (poly(methyl methacrylate-co-methacrylic acid -co-styrene–co -2-hydroethyl methacrylate)),再以GMA與部份酸根反應,使共聚合體增加壓克力感光官能基成為光敏感預聚高分子,稱為PMMSHgG,並使用NMR及IR確認結構及官能基,並配成光阻可得到感度曲線及感光圖像。以此樹脂與乾式可剝塑溶

膠及丙烯酸單體和光啟始劑混合,形成具有曝光顯影性的負型光阻,接著塗裝於銅箔基板(copper clad laminate)上,經過低溫預烤,使塗料變成無沾黏性(tackfree)的固態,使用具有圖形的底片, 置於此固態薄膜上經UV曝光(能量為400 mJ/cm2)後,以1% Na2CO3鹼液進行顯影,其Stouffer 21-step sensitivity guide可達9階及解析度為3.17 mil的圖像。再以此配方選用合適的PVC乳化共聚粉進行預烤,曝光與後烤得到無殘膠的可剝膜。此光阻薄膜可應用作保護膠,用於一些須要暫時保護的精密區塊,在製程結束後僅需要用物理力量即可移除,可避免使用化學

剝離製程(如使用NaOH水溶液浸泡)而傷害被保護區域或其他零組件的問題。第三部份研究是利用四甲酸二酐單體(3,3’,4,4’-benzophenonetetracar -boxylic acid dianhydride)及兩種二胺單體(4,4’-diamino-3,3’-biphenyldiol,HAB與2,4-diaminophenol dihydrochloride,DAP),合成一系列的聚醯胺酸(poly(hydroxyl amic acid)),並將丙烯酸酯基團接枝於其上,以獲得聚丙烯酸酯醯胺酸(poly(acrylate amic acid))。此poly(acrylate amic

acid)具有可UV曝光及顯影之功能,因此可當做負型聚亞醯胺光阻(negativetone photosensitive polyimide,PSPI)樹脂。合成物經由核磁共振光譜(NMR)、傅立葉紅外線光譜(FTIR)及膠體滲透層析儀(GPC)進行化學結構及分子量的鑑定。在測定中發現poly(acrylate amic acid)分子量隨HAB含量增加而增大,原因為HAB比DAP反應性大因此聚合度增加。本研究亦利用上述合成物與其他功能性佐劑混合以調配高解析之負型聚亞醯胺光阻劑,主要成份是以PSPI光阻與poly(acrylate amic acid)為樹脂、2-benzyl-2-N,N-d

imethylamino -1-(4-morpholinophenyl) butanone (IRG369)與異丙基噻吨酮為光啟始劑、tetra(ethylene glycol) diacrylate為交聯劑,再以三溴甲基苯基碸為感光助劑,經由相關測試後,可得知此PSPI光阻劑之感光性(photosensitivity)為200 mJ/cm2與contrast為1.78,然而在300oC的亞胺化(imidization)反應後,可觀察到解析度為10 μm的顯像圖。