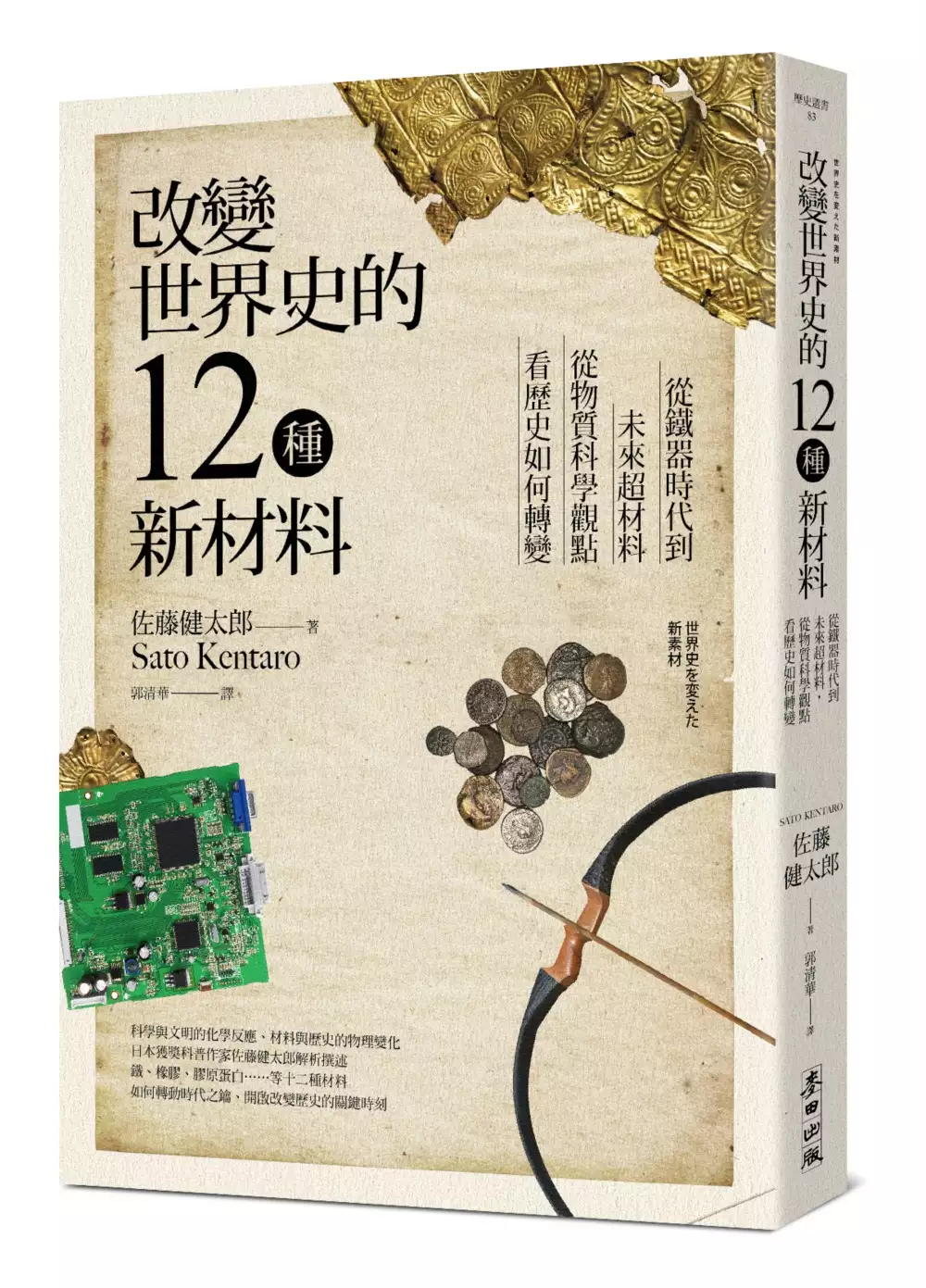

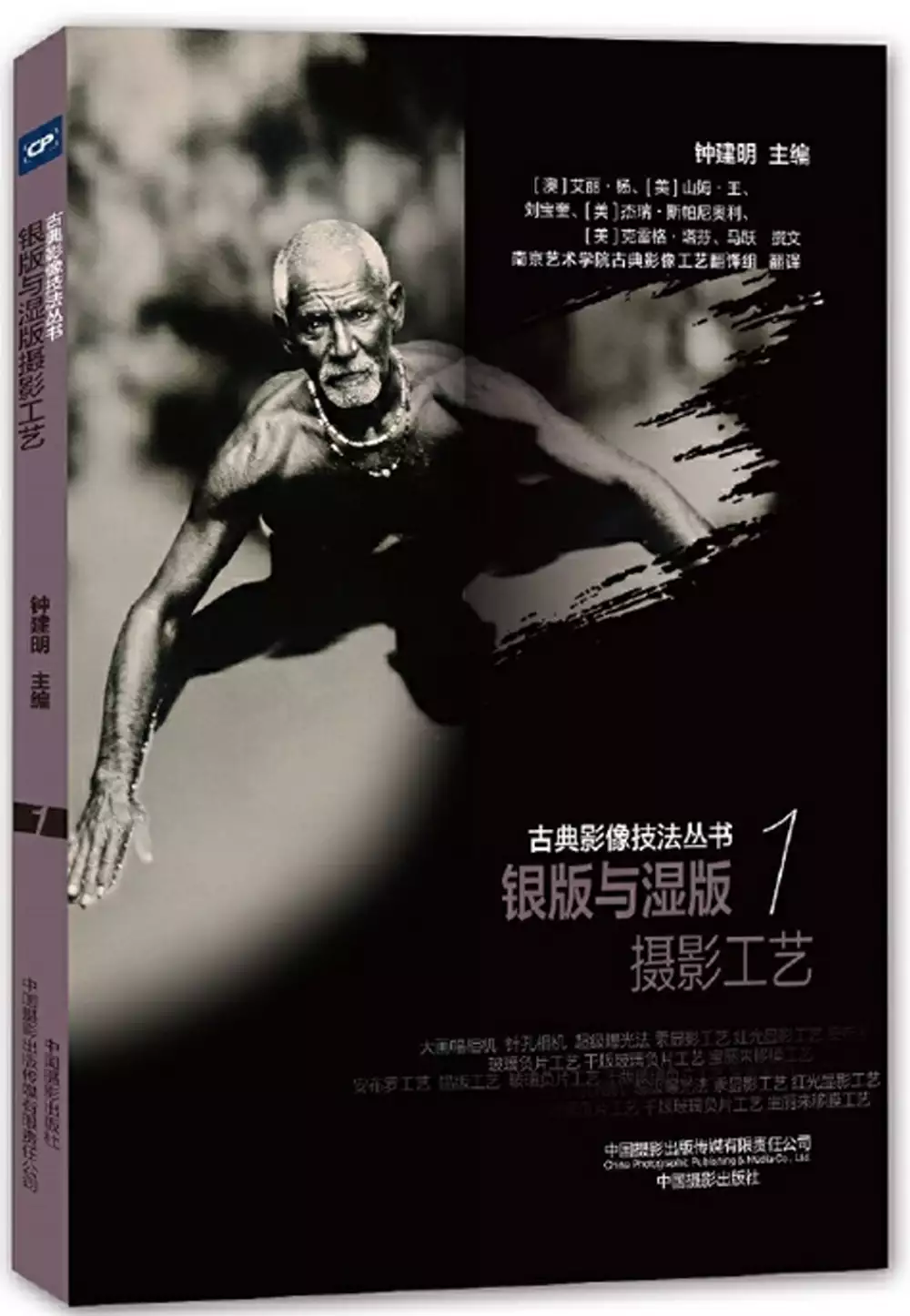

底片感光化學變化的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦佐藤健太郎寫的 改變世界史的12種新材料:從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變 和的 銀版與濕版攝影工藝都 可以從中找到所需的評價。

另外網站顯影計劃- 流木所向也說明:不同的底片配上不同的顯影劑會產生出各種負片,我們將動態影像投影於不同的場域之中,顯現出不同的化學變化。空間有其特定的語言,將議題帶入不同地區,透過虛擬投影的 ...

這兩本書分別來自麥田 和中國攝影所出版 。

國立臺南大學 電機工程學系碩博士班 黃俊岳所指導 王榆翔的 光化學分析儀之設計與實現 (2019),提出底片感光化學變化關鍵因素是什麼,來自於光化學分析、光學鏡頭、RGB分析。

而第二篇論文淡江大學 機械與機電工程學系碩士班 趙崇禮所指導 許智翔的 次毫米玻璃微透鏡之研製 (2014),提出因為有 玻璃模造、磨削加工、光固化樹脂、碳化鎢的重點而找出了 底片感光化學變化的解答。

最後網站底片- 維基百科,自由的百科全書則補充:取而代之的是對鏡頭成像的極短時間曝光,可以產生與每個晶體所吸收的光量成比例的極輕微化學變化。 ... 彩色底片至少含有三層感光層,並結合了不同組合的增感染料。

改變世界史的12種新材料:從鐵器時代到未來超材料,從物質科學觀點看歷史如何轉變

為了解決底片感光化學變化 的問題,作者佐藤健太郎 這樣論述:

科學與文明的化學反應、材料與歷史的物理變化 日本獲獎科普作家佐藤健太郎解析撰述 鐵、橡膠、膠原蛋白……等十二種材料 如何轉動時代之鑰、開啟改變歷史的關鍵時刻 從材料科學角度建構全球史! 本書介紹12種你最熟悉,卻未想過他有扭轉世界歷史能力的材料。 世界的變化快速,我們日常生活中的音樂載體即是一例,自戰後從唱片到CD登場後不久就讓出了寶座,至今由網路的串流及影片網站取代,急速消失。變化難以預測。作者認為世界如此快速變化,最重要的關鍵就是「材料」。自石器時代、青銅時代、鐵器時代至今,這些名詞證明了材料的出現是文明邁向新階段的關鍵。回到唱片的例子,最早的唱片是以蟲膠製成

,五○年代由於更加耐用便宜又易於量產的聚氯乙烯(PVC)唱片出現,使得流行樂的巨大市場成形。 推動歷史的材料有很多種,既有大量普及的材料,也有被競相爭奪的稀有材料,有自然和加工的材料,也有人工材料。本書選出其中十二種並介紹相關的歷史,希望能和讀者一窺材料才是打開時代之門的鑰匙。 ▌人人都愛黃金,但卻「不實用」 黃金是最為人渴望,也是集歷史於浪漫於一身的存在。黃金在牙醫治療或是電子上的用途都是很後期才被開發的,古代的黃金,如同希臘神話邁達斯國王點石成金故事所說本身毫無用處,主要是作為裝飾和貨幣,後者是最重要的用途。作者從神話切入,並介紹了黃金在日本的歷史,以及人類對黃金的追求,如淘金熱、西班

牙對印加帝國的征服,還有煉金術從現代化學的角度來看,要在燒瓶裡轉換元素是不可能的,但數千年的鍊金術發展中也發現了許多化學物質,磨練出基本化學實驗技術,化學進步後也才發現了黃金的新用途:導電。 作者也介紹了黃金的化學特性、作為貨幣的變化。今日的黃金已不再作為貨幣,但在人們心中仍是高價而保值的金屬,寄託著人類的想像。黃金卻造就了它吸引人目光的無限魅力,甚至成為計量「價值」的重要素材。 ▌從黏士到堅硬材料,陶器成為人類生活最重要的存在 陶瓷器的燒製是考古學者判斷文明的指標,也是自古便為世界各地人們常用,至今仍是生活裡被廣泛使用的材料。目前考古所知最早的燒製品是在中國湖南省出土,大約一萬八千年前的

土器。日本則是在冰河期結束時開始使用。各種形式的燒製品有助於水以及食物的儲存和調理,大幅提升人類的繁榮。 作者從化學變化來解釋為什麼黏土經過高溫能變得更加堅固耐久,並介紹了中國低溫燒製的陶藝技術(秦俑、長城磚塊)還有為了取得燃料過度砍伐森林對環境的影響,並從釉藥的進步再帶到白磁在中國和歐洲瓷器頂點梅森瓷器的起源,最後提及現代科學技術和陶瓷材料。伴隨人類超過萬年的陶瓷器,作為材料還隱藏著各式各樣的潛力。 ▌膠原蛋白不只留住青春,還在戰場上保你一命 經歷多次的冰河期以及必須跨越寒冷地域旅程的人類,在很長的時間裡唯一的防寒衣物是動物毛皮。毛皮要能使用必須經過加工,鞣製過的皮革具有柔軟度,能保溫且

輕盈,即便在有許多替代材料的今天依然很受歡迎,其祕密就在皮主要成分的膠原蛋白上。 作者從生物化學角度介紹膠原蛋白的特殊結構和重要性,膠原蛋白約占人體的三分之一,但和其他蛋白質的構造以及功能不同,主要是位於細胞外,發揮連結的作用,也是皮能維持柔軟彈性的原因,也是骨頭和肌腱的主要成分。骨頭是舊石器時代人類重要的硬質材料之一。蒙古帝國征服世界所使用的複合弓是在木製弓內側貼上動物骨頭或肌腱來加強彈性和硬度。貼合兩者的明膠、也是由膠原蛋白而來。除此之外,膠原蛋白也用在底片的塗料上。 今日由於對野生動物的保護意識和替代材料的開發,皮草皮革不再像以前那樣常見,底片也被數位相機取代。但膠原蛋白作為美容、醫療修

補,還有生物醫學植入材料受到矚目。若說由植物產生的材料中最重要的是纖維素,那麼動物材料裡最重要的就是膠原蛋白。 ▌運用最廣泛的金屬王者 鐵是材料之王。但鐵本身是柔軟的白色金屬,需要和其他金術製成合金才能擁有堅硬的優點,且容易鏽蝕,融點高達一五三五度,需要一定技術才能加工。鐵的優勢在於(和其他金屬比較下)易於取得。如果黃金的是稀少尊貴的代表,鐵就是能廉價大量生產的代表。 為什麼鐵的存在數量比其他金屬多?作者認為解答在核物理學中。人體由許多元素構成,包括碳、氧還有鐵等元素。這些元素是從星星而來。像太陽這樣的恆星內部超過一千萬度以上的高溫裡,核融合產生新的元素,我們的太陽中進行的是氫的融合,產生

了氦。更加古老而巨大的恆星中則有更重的原子融合出更重的元素,但並非永無止境。元素合成的界線就是鐵,是最安定的存在。地球上的重金屬還有人體中的重元素,可以說都是星星的碎片。現在的宇宙最多的仍是氫元素,和排名第二的氮元素總和大約佔全宇宙百分之九九點八七。但經過數百億數千億年後,鐵的比例會逐漸增加,最後變成都是鐵素的寂靜空間。 後半作者以鐵合金中最重要的鋼為切入,從西臺人和鐵的歷史說起。西臺人因鍛造鐵器而興盛,衰亡可能為了鍛造而跟過度砍伐森林有關。另一假設是西臺人為了尋求森林資源東進,後被稱為韃靼人。西臺帝國以及製鐵技術擴散的歷史還有很多疑問尚待證明。後半則是介紹日本刀的鍛造,還有不銹鋼的歷史。 從

西臺以來人類進入鐵器時代,恐怕鐵會持續材料之王的寶座直到人類消亡。 ▌纖維素造就了傳播之王 纖維素是地球上最大量的有機化合物,全球植物每年共可產出一千億噸。這樣大量的素材實際已被人類廣泛運用,從布料、食品、藥物錠劑都有纖維素,其經過化學加工後在高科技製品中也是不可缺的材料。但生活中最常間的纖維素製品應該是紙。 本章中作者從蔡倫的發明談起,蔡倫發明的紙重要性在於不但原料價格低廉,品質亦大幅提升,使得文化易於保存和傳播,並使中國能發展出書法等藝術。科舉制度能持續到二十世紀,紙的存在也功不可沒。作者從化學角度解釋纖維素的強韌和特點,並介紹了製紙技術在日本的發展以及和紙的特點,還有製紙技術因怛羅斯

之役傳到西方,以及印刷術的發展等。 纖維素作為主要知識和情報載體的王者地位,直到二十世紀後半才因磁性紀錄載體的出現而受到威脅。但陪伴人類兩千年的紙,作為材料也出現了大進展,那就是奈米纖維素(Nanocellulose)的出現,具有輕量而高強度的特點,混合其他材料可能製作出能通電的紙。雖然目前仍有成本高昂的缺點,未來的應用範圍相當廣泛,或許會成為今後社會發展的關鍵吧。 ▌千變萬化的碳酸鈣 若説鐵是材料的王者,碳酸鈣就是大明星。碳酸鈣來自石灰岩,即便是資源貧乏的日本也相當豐富。從教室裡的粉筆到食品添加物,濕壁畫的使用材料,碳酸鈣用途廣泛,在藝術上嘉惠人類良多。作者從地科角度說明碳酸鈣在地球

大量存在的理由。地球誕生時大量二氧化碳溶於海水,並和海底火山噴發的鈣元素結合,這讓地球大氣裡的二氧化碳比例下降,降低氣溫。和地球大小和質量類似的金星就沒那麼好運,海洋在吸收二氧化碳前就被蒸發,結果殘留大量二氧化碳,溫室效應讓溫度高達四百度以上。 石灰和木灰是最易取得的鹼性材料。粉碎的石灰石或貝殼經燒過後的生石灰具有殺菌效果,且能用來照明。石灰能調節土地酸鹼,是糧食生產的重要物質,也能用在防止病蟲害上。宮澤賢治也曾為推廣石灰的使用而奔走。但石灰最重要的用途是作為水泥,能用做建材,其中最能有效利用的就是羅馬人。條條大路通羅馬,固定大路表面的石板還有各種公共建築的都是水泥。 後半段作者則將重點放在海

洋生物。地球誕生時融入海水的二氧化碳也對海生物造成的影響,形成他們禦敵的硬殼。現在能有那麼多大量便宜的攤酸鈣能使用,也是受惠於當時的海中生物。然而碳酸鈣產物也有高價品,即是珍珠。作者在此介紹了珍珠的歷史、日本養殖業的發展,最後提到珊瑚礁和地球暖化危機。 ▌編織出帝國的柔軟素材 作者回憶小學時社會科背誦的地圖符號裡有「桑田」記號,由於當時周遭環境裡已經看不到桑田,作者一直對這個記號抱著疑惑。在昭和初年,桑田面積占日本農地四分之一,大約四成的農家養蠶,這也對日本農家建築和習俗產生影響。『日本書紀』和中國神話都顯示絹很早就出現在人類歷史中,也影響到日本的漢字。 絹觸感光滑,帶有光澤且耐用,並具有

透氣性且能保溫,理由是其成分絲蛋白的性質以及製程上。作者從化學結構和纖維形狀來解釋原因,並介紹絲路的歷史、以及日本從平安朝到現代的養蠶取絲歷史,包括蠶的品種改良、製絲工廠在日本現代化過程的角色。在化纖取代蠶絲的現在,桑田的地圖符號已在二零一三年廢止,科技也將目標轉向蜘蛛絲的利用,或許也可能有強化蠶絲的出現。 ▌運動與交通的世紀革命 二○一七年富比世公布的運動員收入排行榜裡,前百大中球類運動就占了九十名。風靡全球的球類運動裡,許多是在十九世紀後半誕生。這些運動中,比如足球擁有悠久歷史,棒球最初的比賽方式和現在完全不同,但都在差不多的時期裡大幅發展,作者認為這是因為品質優良的橡膠普及,讓球本身

能大幅改良且有穩定品質的緣故。作者接下來介紹了天然橡膠的產生,並從化學結構來說明橡膠有彈性的秘密。哥倫布第二次航行中發現橡膠並帶回歐洲, 英國化學家發現他能擦去鉛筆字跡。但橡膠能被廣泛使用,則是在固特異發明硫化處理使得汽車發明產生交通革命。作者再次提起材料和時代的關係性,他認為如果是中國道士取得橡膠,或許是否也能發明加硫法,若是把橡膠交給羅馬人,是否能讓幫助羅馬帝國更加擴張。想像各種可能,也是一種樂趣。 ▌地球兩端的吸引,開發了強力磁鐵的應用 為什麼磁鐵能吸引鐵的謎直到二十世紀才被解開,最簡單的說法就是電子旋轉產生磁性。電子的旋轉方向有兩種,一般物質中兩者數量相同,抵消了磁力,但由於鐵的原

子構造特殊,無法抵銷,因此產生磁性。人類發現磁鐵時間尚無定論,中一個說法是遊牧民族的鞋或拐杖上的鐵製品吸住了黑色的磁石,而發現了天然磁鐵。最早利用磁鐵的是中國人。作者在此介紹了指南車和「天子南面」的由來,還有鄭和下西洋的歷史,以及古代人因磁石「偏角」現象產生的困擾。伊能忠敬在一八一七年繪製出正確的日本地圖,他的仔細測量是最大的因素,但也受惠於當時日本附近的偏角近乎於零的運氣。 作者接下來介紹了物理學上第一部闡述磁學的專門著作《論磁石》,再從地球的地磁場延伸到近代電磁學的誕生以及在記錄媒體上的應用。最後則介紹了近代日本對強力磁鐵的開發。 ▌人類在天空遨翔的最大功臣 鋁是地球上非常普遍的元素,在地

表上的含量僅次與氧和矽,排行第三。但由於鋁和氧的結合太強,長久以來都是以氧化狀態存在,直到一八二五年才首次被提煉成金屬。具有輕盈、合成後有能有一定強度的優點,鋁作為金屬被人類使用的歷史卻只有兩百年左右,直到二十世紀才確立了量產方式而被廣泛使用。 作者本章中介紹了鋁的歷史,丹麥化學家成功提煉出鋁,以及法國拿破崙三世對鋁的熱愛,還有十九世紀分別成功提煉出鋁的美國科學家。並從化學角度解釋鋁為何輕盈、以及如此容易氧化的元素為什麼位是不易鏽蝕的材料,以及鋁在飛機製造上的應用等等。 ▌無所不在的塑膠改善了人類的生活也污染了未來 作者幼年裝著果汁的玻璃瓶,在一九八二年的食品修正法後被塑膠取代。輕盈,耐用,價

格低廉又容易形塑和上色,還可製作出不同的強度跟機能,塑膠取代了許多素材被應用在今天的日常生活、甚至航太用途上。而最早察覺到塑膠的人是誰呢?作者從工匠獻杯給羅馬皇帝的故事推測,那個不會粉碎的玻璃杯說不定就是塑膠材質的。作者引用日本工業規格的定義,塑膠是一種以高分子物質為主原料以人工製成各種用途的固體,並從分子和化學結構來說明這個定義,並介紹人工合成樹脂的歷史,從十九世紀的硝化棉、到二十世紀確立高分子的概念,到尼龍、聚乙烯的發明以及量產。最後提及塑膠的未來發展以及海洋污染的問題。 ▌影響近代科技最主要的元素:矽 僅僅一個世代,電腦就從企業或是研究機構裡的巨大機器化身為智慧型手機,成為日常生活的

一部份,這數十年來的社會變化,也有許多和電腦有關,因此矽是代表現代社會的材料。 在過去,人類也為了精密計算打造出各種工具,作者從古代希臘人打造用來計算天象的安提基特拉機械開始介紹,談及十七世紀著名的數學家帕斯卡、萊普尼茲設計過齒輪式的計算機,被視為電腦先驅巴貝奇的計算裝置開發、到真空管電腦的誕生。但電腦能發展成今日的樣貌,還是因為矽。 矽和氧是週期表上下相鄰的元素,性質類似,但在生物界幾乎沒有矽的存在。作者從此出發介紹矽的特性、化學構造以及用途,還有半導體從鍺到矽的發展過程,以及對電腦、人工智慧等產業的影響。

光化學分析儀之設計與實現

為了解決底片感光化學變化 的問題,作者王榆翔 這樣論述:

本論文研究開發一個光化學分析儀,用以分析檢測過程時會產生顏色變化之化學感測器,例如:pH酸鹼試紙。本分析儀之實現方式,採用智慧型手機的之光學鏡頭來觀測感測器之顏色變化,透過影像之色彩RGB,顏色與檢測溶液的濃度變化關係,可以建立出檢測系統之校正曲線,待校正曲線建立之後,便可以進行樣品檢測與分析。在系統設計方面,採用Sony Xperia XZ主相機光學鏡頭,以及Android 5.0以上作業系統,開發出光化學分析儀之手機APP,在檢測過程中,將由LED補光和檢測盒組成的不透光環境,配合光學鏡頭做RGB分析,系統操作以動態影像為基礎,可即時顯示鏡頭所拍攝色彩之RGB值,在拍攝畫面上,可以同時指

定四個位置,進行色彩RGB值之分析,也可以儲存檢測之RGB數據。在系統驗證方面,我們採用pH酸鹼試紙對於不同pH值所產生的顏色變化來做為感測器分析條件,以光學鏡頭對試紙在不同濃度之pH檢測溶液測得的RGB值,建立校正曲線做濃度分析,並將檢測結果與商用酸鹼檢測儀(HUMMING PROBE蜂鳥探針酸鹼檢測儀)之檢測結果進行比較驗證。實驗結果顯示本論文所提出之系統具有處理速度快、低成本、操作簡便、便於攜帶等優點。未來,本系統亦可應用於其他具顏色變化之光感測器分析。

銀版與濕版攝影工藝

為了解決底片感光化學變化 的問題,作者 這樣論述:

該書由南京藝術學院攝影技術研究所古典影像工藝翻譯小組結合國內外相關教學成果編譯組合而成,為古典影像技法叢書的第一冊,集中介紹梳理了銀版攝影和濕版攝影這兩大類攝影史上早和經典的攝影工藝的當年和現代意義以及具體的材料準備、配方辦法和實操步驟並相關作品。作者為國內外業界的行家裡手,文圖講述頗具實操性、指導性和欣賞性。 鐘建明,南京藝術學院教授、碩士生導師,南京藝術學院攝影技術研究所所長 1976年南京工藝美術研究所擔任專業攝影師,1983年從事商業攝影,1985年加入中國攝影家協會,曾經擔任廣告委員會委員、教育委員會委員,2001年創建南京藝術學院攝影系,並擔任系主任至2015年

。 專業研究攝影教學與基礎理論、商業攝影技法與運營、攝影藝術與技術 近期研究計畫包括19世紀攝影技術史和攝影價值挖掘研究專案。其中古典手工影像技法研究計畫為,指導由研究生團隊組成的南藝古典影像翻譯小組,已完成美國伊斯曼攝影博物館《攝影的起源》12條短片翻譯,二十餘種古典影像工藝教案翻譯與實踐。 2004年獲中國攝影教育優秀教學獎,2008年獲江蘇省高校攝影教育獎,2012年獲中國攝影教育特別貢獻獎。 2010年與人合著《數字影像處理藝術》2014年與國外同業者合著出版《經典手工影像》 Ⅱ 總 序 1 前 言 3 第一章 膠片相機攝影 5 第一節 大畫幅相機 ///

作者:艾麗? 楊 翻譯:孔耐 13 第二節 針孔相機 /// 作者:山姆? 王 翻譯:孔耐 19 第三節 超級曝光法 /// 作者:山姆? 王 翻譯:孔耐 23 第二章 銀版攝影 25 第一節 汞顯影工藝 /// 作者:劉寶奎 41 第二節 紅光顯影工藝(一)/// 作者:傑瑞? 斯帕尼奧利 翻譯:楊心琪 55 第三節 紅光顯影工藝(二)/// 作者:劉寶奎 59 第三章 濕版攝影 61 第一節 安布羅工藝 /// 作者:克雷格? 塔芬 翻譯:陳瀚 71 第二節 錫版工藝 /// 作者:艾麗? 楊 翻譯:陳瀚 79 第三節 玻璃負片工藝 /// 作者:艾麗? 楊 翻譯:董書昀 89 第四

章 乾版玻璃負片工藝 /// 作者:艾麗? 楊 翻譯:劉世容 95 第五章 寶麗來移膜工藝 /// 作者:馬躍 整理:朱蕊 101 第六章 工作環境與設備工具 107 第七章 安全事項、術語表與工藝試劑 115 第八章 材料供應商一覽表與相關文獻 119 第九章 藝術家作品 本書介紹的是最早的攝影技法——銀版攝影法、濕版攝影法及膠片相機的使用方法。這幾種攝影技法正好形成了從拍攝到獲得實體的照片的閉環系統。1839年,達蓋爾發明了銀版攝影法,標誌著攝影術的誕生,這種攝影法又被稱之為“達蓋爾銀版攝影法”或“達蓋爾法”。銀版攝影法和濕版攝影法一樣,都是早期一次成像的

攝影術,但濕版攝影法晚於銀版攝影法10餘年才被發明出來。 在我們學習達蓋爾法和濕版攝影法之前,首先要掌握大畫幅膠片相機的使用方法與控制技巧。19世紀,攝影與印相都依賴於光線,相機與底片的尺寸決定了照片的大小。因此,當時的攝影師都使用畫幅較大的相機。“膠片相機攝影”一章分別介紹了大畫幅相機的使用技巧、手工製作針孔相機和用超級曝光法控制膠片密度的方法。 早期的相機與今天的大畫幅相機相比,光學原理與 機械構造基本相似,只是所用材料有所不同。大畫幅相機看似結構簡單,但想熟練操作並有效地利用光學原理控制透視與景深就不容易了。在針孔相機部分中,介紹了手工製作針孔相機,儘管它運用的是最原始的成像手段,但它

形成的個性化影像卻是今天任何現代相機都無法比擬的。針孔相機機身可以利用不同形狀的盒子或任何密閉的空間製成,可以根據畫幅需要來決定相機的大小,既可以是一間屋子,也可以是一個圓形的餅乾盒。因此,它所拍攝的影像也區別於其他任何種類的相機。超級曝光法是一種控制底片反差與密度的攝影技巧,它通過曝光控制與洗印控制對接的方法,精確控制大畫幅底片各區域的密度值,以滿足不同手工工藝對底片反差與密度的要求。 銀版攝影法和濕版攝影法先後發明於160多年前,這兩種攝影技法至今在操作工藝上幾乎沒有變化,其影像風格也依然無法被複製。銀版攝影法是將拍攝所產生的影像記錄在如同鏡子一般的銀版上。用銀版攝影法拍攝時,銀版上曝光

的部分會產生厚薄不一的霧狀白膜,未曝光部分則保留了鏡面的原樣,因此形成了影像。當銀版的鏡面映射出環境的暗部時,照片就為正像;鏡面映射 出環境的亮部時,照片就為負像。所以,銀版照片會隨著環境的變化產生不同的影像效果。由於古典影像工藝依賴於手工製作,因此,對於攝影藝術家來說,每一次工藝製作都是一次新的探索,即使使用同一種工藝,也會因溫度、濕度、光照、時間控制與操作手法的差異導致成像結果不同。為了讓讀者更好地瞭解這些較為複雜的工藝,我們將由此演變、延伸的攝影工藝加入章節中以作補充。“銀版攝影”一章介紹了攝影家劉寶奎及傑瑞?斯帕尼奧利(JerrySpagnoli)的銀版攝影製作方法,我們還把兩位攝影家

的紅光法放在一起,以便初學者更好地理解流程複雜的銀版攝影法。 濕版攝影法也被稱為“濕版火棉膠工藝”,由英國人弗雷德里克?斯科特?阿徹(Fredrick Scott Archer)發明。“濕版攝影”一章分別介紹了濕版攝影法中的安布羅工藝、錫版工藝和玻璃負片工藝,其中安布羅工藝和錫版工藝屬於正片工藝。濕版照片與銀版照片的呈現方式雖然有相似之處,但濕版照片的製作成本和工藝操作難度遠遠低於銀版照片。常見的濕版影像載體有玻璃和金屬。相比銀版攝影,濕版攝影的感光靈敏度要高得多,影像效果也好得多。與之後發明的諸多攝影技術比起來,銀版攝影法和濕版攝影法在拍攝與操作方式上更為特別,儘管它們使用的化學配方並不複

雜,但對操作工藝的要求很高。從感光劑配製,到影像載體光敏,再到顯影處理,都需要攝影師在短時間內手工完成。銀版攝影法和濕版攝影法都是一次成像,它們都具有唯一性和不可複製性,這也許就是很多當代攝影藝術家對它們情有獨鍾的原因之一。 從1839年銀版攝影法誕生到1856年濕版攝影法的流行,再到1871年攝影師可以背著乾版玻璃負片周遊世界,一共經歷了32年。乾版玻璃負片“解放”了攝影師,他們再也不用背著沉重的帳篷和各種藥液及乳劑出行了。本書所介紹的乾版玻璃負片工藝,可以讓攝影師不受市場出售的膠片尺寸限制,任意制定自己的拍攝畫幅。本書還收錄了近年來流行的寶麗來移膜工藝,這種工藝是對寶麗來照片進行化學處理

後進行再加工,將單幅照片做變形處理,將多幅照片疊加重構,也是一種對影像進行再創作的嘗試。 今天,我們所接觸到的攝影已經成為大眾生活的一部分,成為日常傳播資訊不可或缺的途徑,它所產生的影像可以以秒來計算的速度迅速傳播至世界各地。作為藝術攝影的一種門類,古典影像工藝也極具個性與表現力,依然有很強的生命力。目前流行於世的古典影像工藝及其衍生工藝有100多種,它們各具特點和藝術魅力。至今,仍然有攝影師在孜孜不倦地研究與發展這些古老的攝影技法,他們的目的就是為了創作個性化的影像藝術。

次毫米玻璃微透鏡之研製

為了解決底片感光化學變化 的問題,作者許智翔 這樣論述:

隨著科技的蓬勃發展,光電產品不斷的推陳出新,從感光底片到數位相機時代,人們對於影像品質的追求越來越高,尤其朝向微小化尺寸的發展。小尺寸的光學透鏡用途廣泛,在醫療上能作為膠囊式內視鏡減少病患對於侵入性治療的不適感;在軍事上能進行不易使敵人察覺的超小型偵查機使用;而在生活上能發展出高畫質的視訊鏡頭或手機鏡頭。因此在光學元件的發展上,對於微小尺寸且複雜結構之光學透鏡有很大的前景。相較於塑膠透鏡,玻璃透鏡有更優越的化學性質,例如耐侵蝕、不易受潮、黃化等優點;在物理性質上,玻璃比塑膠更加耐刮、抗磨損、光學透性佳。所以高品質的微小透鏡是個很有前景的發展方向。 本研究致力於開發一套完整之次毫

米玻璃微透鏡之研製成果。在本研究中進行了光固化樹脂鑽石砂輪之開發,以不同粒徑(2~4μm與30~40μm)的小尺寸砂輪(φ0.5mm)進行粗加工與精加工,應用於次毫米微玻璃透鏡之碳化鎢模具加工上,並成功生產出形狀精度達到0.12μm且表面粗糙度(Ra) 可達到2nm之模具。由於小尺寸砂輪(φ0.5mm)在模具加工上會因為砂輪的磨耗使得加工精度不佳,因此要透過多次的補償與加工方能達到對形狀精度的品質要求。將加工完成之碳化鎢模具對微小玻璃球(φ0.5mm)進行模造熱壓,其成果相當貼近模擬結果,探究其原因是由於玻璃球僅0.5mm,因此腔室內上下均熱板溫度能迅速且平均的傳遞至玻璃球上,使得模造溫度達理

想狀態。成形透鏡之形狀精度能達到0.4μm以下且表面粗糙度達到10nm(Ra)以下。從各項研究結果證實,本研究所進行的樹脂砂輪開發與碳化鎢模具之製造能成功研製出次毫米玻璃微透鏡。

底片感光化學變化的網路口碑排行榜

-

#1.氰版攝影藍曬工藝:自製藥劑與相紙(上) - 砷士的筆記本

若是拍攝底片則是選擇沖洗並且順便掃瞄成數位檔案,要洗成照片時就是拿此 ... 由於AB混合感光溶液感光度極低,並且只與紫外線產生化學變化,所以我們 ... 於 iamverygentlemanly.blogspot.com -

#2.國家教育研究院-化學名詞-化學術語學術名詞 - SheetHub.com

英文名稱 中文名稱 58106727 photodecomposition 光分解 58106728 photodetector 光偵檢器 58106729 photodichroism 光二色性 於 sheethub.com -

#3.顯影計劃- 流木所向

不同的底片配上不同的顯影劑會產生出各種負片,我們將動態影像投影於不同的場域之中,顯現出不同的化學變化。空間有其特定的語言,將議題帶入不同地區,透過虛擬投影的 ... 於 www.ndhudaci.org -

#4.底片- 維基百科,自由的百科全書

取而代之的是對鏡頭成像的極短時間曝光,可以產生與每個晶體所吸收的光量成比例的極輕微化學變化。 ... 彩色底片至少含有三層感光層,並結合了不同組合的增感染料。 於 zh.wikipedia.org -

#5.氰版攝影藍曬工藝:自製藥劑與相紙(上) | 列印 - T17

目前市面上已經很少有拿底片直接沖洗成照片的店家,因為大多數沖印店的設備早就 ... 由於AB混合感光溶液感光度極低,並且只與紫外線產生化學變化,所以我們並不需要在 ... 於 t17.techbang.com -

#6.現實的反叛Ep. 3|底片的成形- 鋼哥(@xavier880922) - Matters

相反地,透過機鏡頭進行非常短的曝光只會產生非常輕微的化學變化,這過程與 ... 膠捲」(film)。1886年,Eastman成功研製出捲式感光膠卷,即「伊士曼 ... 於 matters.town -

#7.曝光- 教育百科| 教育雲線上字典

底片 或印像紙上感光乳劑受光照射後將產生化學變化,顯出被拍攝物體之色彩及明暗度。 於 pedia.cloud.edu.tw -

#8.| Film | @ 平衡,第一章。 :: 隨意窩Xuite日誌

【Film】 底片、軟片。 所謂軟片(film)是指塗上對光線具有敏感作用之感光乳劑的膠片,其作用為利用感光乳劑的化學變化,將影像紀錄下來。 於 m.xuite.net -

#9.5月2014 - jhwey828的暗房筆記

某些是物理性,但底片感光變黑則是化學變化. 我們知道現代的黑白底片的感光劑為溴化銀(AgBr),但是某些底片是使用另外的鹵化銀,如氯化銀(AgCl), ... 於 jhwey828darkroom.blogspot.com -

#10.你說的“藍”是什麼“藍”—藍晒感光液呈色探討

本研究為利用檸檬酸鐵銨溶液與鐵氰化鉀溶液,曝光後產生化學反應性質進行實驗研 ... 由圖(三)可觀察到感光液濃度為0.1M 時,曝光時間25 分鐘時色差變化達到最明顯差. 於 sci.ptc.edu.tw -

#11.曝光底片 - 中文百科全書

中文名:曝光底片; 原理:受到光線照射而發生變化; 方法:按白色茶具測光、曝光 ... 可能曝光不足,此時要考慮配合閃光燈或增加相機的ISO感光靈敏度來提高畫面亮度。 於 www.newton.com.tw -

#12.第四種元素:銀—《改變世界的七種元素》 - PanSci 泛科學

一個偶然的機會,達蓋爾瞭解到一百多年前化學家所發現的銀鹽具有感光的特點,將銀鍍在銅版上,然後在碘蒸氣中形成一層碘化銀,碘化銀在感光後就會在銅版上留下影像。這和 ... 於 pansci.asia -

#13.PhotoSmart 數位影像系統- 攝影入門| HP®顧客支援

現在,經過曝光的底片中已有光線的化學記錄,接下來再利用顯影處理將其轉換為影像。 彩色底片也是利用鹵化銀結晶來記錄光線的明亮度(或暗影)。但是,感光乳劑不只一層,而 ... 於 support.hp.com -

#14.感光度:ISO | 攝影專有名詞資料庫 - 映像咖啡顯影

底片 與感光材料的ISO又被稱為軟片速度(Film Speed),標示主要是ASA + DIN 。 ... 半自動或手動模式即可隨時視光線強弱調整拍攝的感度以因應環境變化。 於 imagecoffee.huiminchi.com -

#15.相片數位底片

通常由感光紙張收集光子而產生出來,像片成相的原理是透過光的化學作用在 ... 我認為底片攝影是浪漫使然,光線灑在底片上的銀鹽並產生的化學變化,拍 ... 於 749049125.standard-studio.es -

#16.【刺點明室】富士FUJIFILM Hi Speed1600 39枚即可拍底片 ...

過期底片碎碎唸】 過期底片為具有挑戰性期待性之不安定性之傳統攝影媒材期待經過時間、歲月、環境因素等的自然淬鍊後底片化學性所產生的不可控的變化進而衍生出不可 ... 於 shopee.tw -

#17.讓我們看見負的存在、意義與價值 - 文獻| Mind Set Art Center

隨著材料科學技術的發展與變化,底片的基底材料,從較早的紙張發展到後來的化學材料,其透明度、強度都不斷提高,足以承載清晰可靠的負像。這張塗有感光材料的透明 ... 於 www.art-msac.com -

#18.在很多年前,當我剛開始接

顧名思義,圓形魚眼鏡頭是在一張135底片 ... 時,將鏡頭匯聚的實像,以化學變化的方式記. 錄下來。 ... 底片感光之用,拍照時要拿掉,如果長時間曝. 於 www-ws.gov.taipei -

#19.氰版藍曬操作方法 - 翰軒文化事業有限公司

要將圖像利用「光」轉印在紙張上面,首先要準備好兩種基礎的化學藥劑, ... 塗刷:將混和液均勻的薄塗在紙上就成為感光紙,等紙自然風乾或以吹風機吹乾。 於 www.hansen.com.tw -

#20.藍印術-光化學反應與普魯士藍

利用檸檬酸鐵銨與赤血鹽間的光化學反應、氧化還原及沉澱反應,產生普魯士藍圖像 ... 分,在感光紙上則無變化,可以清水洗去未變化部分的藥劑,隨即形成藍底白色的圖像 ... 於 md1.mdhs.tc.edu.tw -

#21.感光的意思、解釋、用法、例句- 國語辭典 - Chienwen.net

物質因受光線照射而產生物理或化學變化的現象。多指照相的底片而言。 例:這捲底片的感光效果極佳,拍出來的相片非常美麗。 照相的底片、膠捲因接觸光線而引起化學變化 ... 於 dictionary.chienwen.net -

#22.柯達VISION3 200T 彩色底片5213/7213/SO-213 - Kodak

如需柯達ECN-2 套件化學藥品的詳細 ... 中灰視覺密度;若是複製片,則主要著重在底片感光測 ... 感光. 測定曲線會在曝光對數值的指定範圍內決定膠片的密度. 變化。 於 www.kodak.com -

#23.攝影感光的原理是什麼呢? - 每日頭條

感光 乳劑中的主要感光化學成分是一種稱為鹵化銀的銀鹽材料。鹵化銀是一種被光線照射就會發生化學變化的銀鹽,它見光後可以還原出金屬銀,種作用被稱 ... 於 kknews.cc -

#24.感光度介绍_解释_什么意思 - 商品百科

感光 度,又称为ISO值,是衡量底片对于光的灵敏程度,由敏感度测量学及测量数个数值 ... 数码相机并不存在底片及底片上的化学反应,其感光度是一种类似于胶片感光度的一 ... 於 wiki.smzdm.com -

#25.CN105486703A - 一种双x光底片射线照相方法 - Google Patents

该方法将双X光底片在工件背面叠加后可以增大曝光量的允值区间,借助两张X光底片的 ... 光底片上的感光因子发生变化而达到所需的黑度要求时,此透射时间即为感光速度。 於 patents.google.com -

#26.捕捉瞬間 相機大觀園

品包含:數位相機、光學相機、單眼相機、傻瓜相機、感光耦合元件、互補性氧 ... 光學相機這一類型利用化學物質 ... device, CCD)代替傳統底片。當時半導體儲. 於 ejournal.stpi.narl.org.tw -

#27.常見的元素

(7) 照相底片及印相紙上含【溴化銀】,為重要的感光材料。 ... (A) 用活性炭殺死水中細菌(B) 使活性炭和水中雜質產生化學變化(C) 使活性炭中有用的礦物質溶於水中(D) ... 於 www.phyworld.idv.tw -

#28.上一节 - 中华印刷通史

照相是从原稿开始,在制版照相机上拍摄出阴片或阳片底片;制版则是用阴片或阳片底片 ... 六十年代初,汕头感光化学厂与北京印刷技术研究所协作,生产出"公元"牌制版 ... 於 www.cgan.net -

#29.第三章攝影技術

內容:快門速度的變化。 ... 七、已經裝入相機的底片,最好能夠在3個月內拍完,以免發生化學作用,減短相機壽命 ... 光線雖然微弱,可是靈敏度極高的感光膜同樣會產生變化。 於 ed.arte.gov.tw -

#30.數位化行列之中,自攝影術發明之初到現在的類特質,似乎也隨著

就攝影流程來說;傳統類比式底片攝影是:底片、沖洗、放相,以底片相機拍攝底片(黑白、彩色、正片、負片)潛影,再將底片經過化學變化顯示出影像, ... 於 monaru.idv.tw -

#31.解讀徐勇的兩部攝影書——《底片》與《這張臉》

類比攝影和數位攝影之間的變化,主要是在攝影的化學部門被數位部門取代了,也就是說光透過小孔(快門)的開啟,擊打在暗室中的感光因子,而這因子由 ... 於 vopmagazine.com -

#32.光聚合體全像感光紀錄材料之研究__臺灣博碩士論文知識加值系統

在全像感光底片製作及IC光罩生產中,有很大發展潛力。 ... 由於曝光後由於聚合體和單體成分不一樣而使折射率(refractive index)變化,也因此引起高繞射效率。 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#33.【摄影基础知识】感光度ISO介绍- Repis - 简书

未经曝光的胶卷遇到光线,胶片上会起化学反应,根据进入光线的多少而在胶片的不同位置产生深浅不一的变化,从而在胶片上留下影像。对于光较不敏感的底片, ... 於 www.jianshu.com -

#34.<感光> 辭典檢視- 教育部《國語辭典簡編本》2021

字詞:感光,注音:ㄍㄢˇ ㄍㄨㄤ,釋義:物質因受光線照射而產生物理或化學變化的現象。多指照相的底片而言。[例]這捲底片的感光效果極佳,拍出來的相片非常美麗。 於 dict.concised.moe.edu.tw -

#35.感光乳劑使用方法及問題與對策 - SJIT Taiwan

(3)適合的光有超高壓水銀燈、弧光燈、化學燈等。 (4)曝光時請注意底片與感光膜須完全密著。 (5)曝光時間與感光乳劑的種類 ... 乳劑變化以致變質. 3. 張力不足網紗鬆動. 於 www.sjit.com.tw -

#36.感光度英文 - 英語翻譯

感光 度,又稱為ISO值,是衡量底片對于光的靈敏程度,由敏感度測量學及測量數個數值來決定,最近已經被國際標準化組織標準化。對于較不敏感的底片,需要曝光更長的時間 ... 於 tw.ichacha.net -

#37.化學實驗含影片 - 臺灣化學教育

2014 年大甲高中化學宅急便闖關活動中 ... 圖6:不同曝光時間影像變化圖 ... 成底片製. 作。 四、曝光. 1. 於暗室. 中,將感光. 紙置於木. 板上,輸出. 的投影片. 於 chemed.chemistry.org.tw -

#38.跨領域美感課程教學方案

在當代,攝影即是一種運用化學感光質材,. 經由曝光的過程,將影像紀錄在感光質材上的藝術。因此,透過化學. 課程的學習,找出最佳化的藥品比例,經由光的化學變化, ... 於 www.inarts.world -

#39.幾個關於底片機的菜鳥問題~~ - Mobile01

我一直以為傳統相機的感光度就只有取決於底片本身,所以高感度的底片(ISO400)就只能用ISO400 ... 底片沖洗是一連串的化學變化, 沒沖洗之前怎麼掃描呢? 於 www.mobile01.com -

#40.胶片是如何冲洗成照片的?-新华网

老式照相机的底片又称为胶片,表面涂有感光乳剂层,即卤化银微粒分散在 ... 感光了的部分结构发生变化,与周围没有感光的卤化银区别开来,这些感光的 ... 於 www.news.cn -

#41.最棒的底片聖經:負片篇 - Lomography

低感光度的底片,比如像ISO 100,需要較多的光線來製造平衡的影像,這也 ... 也會隨著不同的地點與季節而充滿各種戲劇性的變化,所以即使你看完這篇 ... 於 www.lomography.tw -

#42.数码照相机| 摄影知识Wiki | Fandom

... 化銀的化學變化來記錄圖像;數位相機是一種利用電子傳感器把光學影像轉換成電子數據的照相機,其傳感器是一種光感應式的CCD或CMOS,用來取代底片的化學感光功能。 於 shooting.fandom.com -

#43.底片知識庫 - FC2

依感光度區分(ISO). 感光度可分為50、100、160、200、400、800、1600、3200,有些電影底片也有64或250的感光度,感光度越強表示集光能力越強,曝光的程度可以較低, ... 於 albus79.web.fc2.com -

#44.數位像機的使用

與普通照相機在膠捲上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像的原理不同,數位相機的傳感器 ... 在今日,CMOS製程經常也被用來當作數位影像器材的感光元件使用,尤其是片幅規格 ... 於 www.mysite.url.tw -

#45.從彩色與黑白攝影之比較到黑白暗房

所謂攝影,簡單的說就是光線透過相機的鏡頭投射在軟片上經過化學變化後所留下的記錄 ... 定影液主要功能是要洗掉底片上未被感光的乳劑,由於各種底片的感光乳劑成份不同 ... 於 www.uart.org.tw -

#46.科學玩具-光學-太陽照相機

太陽照相機-感光板未接收到紫外線時是呈現白色的狀態. 趁著鳳凰颱風來台,烏雲蔽日而昏天暗地之際, ... 所以說,底片感光變黑是一連串的化學變化。 於 kingdarling.blogspot.com -

#47.感光材料- 摄影胶片的化学组成及性能

凡是见光后,可随光线强弱发生不同变化而产生“潜影”、再经过一定的化学或物理方法处理能产生可见影像的摄影材料,即被称为“感光材料”;胶片、CCD、CMOS皆是。 於 www.ea360.com -

#48.感光材料及增感色素及感光理論 - Lin hass的部落格

58; 一些物質在太陽光或某光源下會有光化學變化.如報紙放置太陽下曝曬會變黃等.某些是物理性,但底片感光變黑則是化學變化. 我們知道現代的黑白底片的 ... 於 hass.pixnet.net -

#49.電路板(PCB)的製作(照相感光法) - CUHK EE

光線通過底片使感光膠層感光發生光. 化學反應,引起感光膠的溶解度變化,顯影後. 即可出現圖形。 曝光時銅箔面和底片的藥膜接觸,上. 下用透明玻璃板夾緊,玻璃板一定要先 ... 於 www.ee.cuhk.edu.hk -

#50.全色片

全色片是对可视光谱领域中三原色光(蓝、绿、红)全都具有感光 ... 水洗不彻底,或受到潮气或化学气体的侵触,导致药膜内的不纯物质作怪,发生了化学变化。4、底片出现 ... 於 www.baike.com -

#51.感光的意思|漢典“感光”詞語的解釋

感光 詞語解釋. 解釋. ◎ 感光gǎnguāng. (1) [sensitization] [攝]∶照相膠片、相紙等受光的照射而起化學變化. (2) [be sensitive to light]∶在可見光範圍內對光波的 ... 於 www.zdic.net -

#52.物質的變化

此物質變化時,以( )作為分類標準。 2.以下是物理變化: ... 以下是化學變化: ... 色布漂白、石灰水吹氣變渾濁、底片感光、竹筷乾餾、乙烯聚合反應。 於 jim.chjhs.tyc.edu.tw -

#53.富士軟片開發可對應20奈米半導體之光阻且最高可提高30%產能

所謂的光阻,指的就是遇到光線便會進行化學變化的樹脂。 ... 富士軟片應用相機底片所發展出的化合物設計、合成、分析之技術,控制構成樹脂之分子在 ... 於 www.materialsnet.com.tw -

#54.2-1 物理變化化學變化 - Quizlet

物理變化. 凝結. 物理變化. 昇華. 物理變化. 火藥爆炸. 化學變化. 消化作用. 化學變化 ... 物理變化. 糖、鹽溶於水. 物理變化. 底片感光. 化學變化. 石灰水吹氣變渾濁. 於 quizlet.com -

#55.珍貴記憶再現-英國照片檔案保存方式概述

照片是透過複雜的物理和化學過程所產生,所有的照片都是由片基( base support)和圖像所組成,片基通常是由紙、玻璃、金屬或塑料所製成,經由感光性影像材料(通常為 ... 於 www.archives.gov.tw -

#56.攝影師應該了解的軟片基礎知識- 扎誌- udn部落格

藥膜是由在軟片膠片表層(片基)上的感光化學物質,它們由一些感光的晶體 ... 的化學變化特性,對攝影師來說,特別是初學者來說,其實並不重要,變化 ... 於 blog.udn.com -

#57.底片的成形|方格子vocus

相反地,透過機鏡頭進行非常短的曝光只會產生非常輕微的化學變化,這過程與 ... 膠捲」(film)。1886年,Eastman成功研製出捲式感光膠卷,即「伊士曼 ... 於 vocus.cc -

#58.底片(Film)的演化 - 科學Online - 臺灣大學

CCD主要材質為矽晶半導體,透過光電效應,由感光元件表面感應來源光線,從而轉換成儲存電荷的能力,即會將光線的能量轉換成電荷,光線越強、電荷也就越多 ... 於 highscope.ch.ntu.edu.tw -

#59.第一節感光性樹脂的原理與應用

可因光線或某種作用而變化的物質相當多,例如曬版用之. 底片,主要用的感光材料為一般所稱之鹵化銀系。此為以白明. 膠為分散劑製成的感光乳劑,俗稱「銀乳劑」。 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#60.| Film | @ 【深度,再一章】 :: 痞客邦::

【Film】 底片、軟片。 所謂軟片(film)是指塗上對光線具有敏感作用之感光乳劑的膠片,其作用為利用感光乳劑的化學變化,將影像紀錄下來。 於 askadeep.pixnet.net -

#61.相機小達人

在法國,尼普斯兄弟曾經嘗試讓平板石對光線感光, ... 無法取代的優點,例如:135 底片面積比數位相機感光板 ... 化學變化來記錄圖像不同。依功能、構造與畫質的不同,. 於 tw.classf0001.uschoolnet.com -

#62.【秒懂潮科技】以前拍一張照要8 小時你知道嗎?告訴你相機的 ...

相機的歷史. 世界上的第一張照片普遍認為是1827 年由法國人涅普斯將以「瀝青」所製成的感光材料放到「暗箱」中所拍攝出的「窗外風景」。 · 現代底片的誕生. 於 online.senao.com.tw -

#63.胶卷中的化学知识 - 化学自习室

那么,胶卷在拍摄后又是如何体现出成像主角不同部位的颜色变化的呢?原来啊是银微粒按照感光的强弱,深浅不等地分布在胶卷上,这就形成照相的底片。而且它 ... 於 www.hxzxs.cn -

#64.胶片显像和定影的化学反应过程是怎么样的? - 知乎

这里以黑白负片为例来简单说明底片成像的原理,由于是科普性质,行文不太严谨,未列出参考文献,不足之处多多包涵。 1、 【感光】(拍摄时潜像的生成). 於 www.zhihu.com -

#65.數位相機 - Dr.eye譯典通大眾字

傳統照相機光線通過鏡頭,在底片上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像,數位相機是 ... 其傳感器是一種光感應式的CCD或CMOS,用來取代底片的化學感光功能。 於 www.dreye.com -

#66.照相底片曝光是物理变化吗? - 百度知道

照相底片曝光是物理变化吗? ...展开 ...收起. 提问. 答题 有奖励. 共1个回答 ... 是化学反应 ...全文. 百度知道十分钟有问必答 立即下载. — 为你推荐更多精彩内容—. 於 zhidao.baidu.com -

#67.07/18(六) 顏哲章老師—純手工銀鹽相紙的製作講座 - Accupass

感光 乳劑是什麼? ... 感光乳劑如墨,從黑到白的灰階中蘊涵飽滿的墨色。 ... 邀請愛好底片攝影或想體驗的夥伴們,體驗將原為負像的底片,藉由藥水的化學變化,轉換成正 ... 於 www.accupass.com -

#68.臺灣二OO 三年國際科學展覽會

實驗拍攝彩虹全像片狹縫旋轉角度與彩虹變化之關係。 ... 光學桌、氦氖雷射、凸透鏡×2、反射鏡×4、空間濾波器×2、感光底片、顯影劑、定 ... 化學處理: 曝光後底片需在 ... 於 www.ntsec.edu.tw -

#69.柯達:他,抓得住我! - 拾筆客

當時攝影用的感光材料是濕片,必須在拍攝前於玻璃上塗抹感光層,並且必須 ... 1889年,伊士曼研究發明了新型的感光底片,為電影的誕生創造了十分有利 ... 於 www.cultuspeak.com -

#70.拍立得相紙是幹什麼用的相當於普通相機的底片膠片嗎? - 劇多

膠捲上塗著一層對光敏感的物質,它在曝光後發生化學變化,物體的像就被 ... 相機底片是直接感光的材料,大體分為負片和反轉片(黑白或彩色),常用的 ... 於 www.juduo.cc -

#71.檸檬中的感光物質? - 跟著鄭大師玩科學

“感光物質”一詞不夠精確,因為這不是該物質經光照後”本身”產生化學變化(ex.底片中的溴化銀經照光後生成銀粒子堆積)。香豆素這類物質所扮演的角色 ... 於 www.masters.tw -

#72.感光材料 - MBA智库百科

感光 材料(Photosensitive Material)感光材料是指能起光化學反應,經(顯、定)處理能形成影像的材料。一般感光材料由乳劑層、支持體和輔助層三部分構成。1. 於 wiki.mbalib.com -

#73.攝影材質保存之方法 - 國立臺灣圖書館

底片 平壓於感光紙上方,曝曬光線直至相紙上的 ... 1889-1920s 期間的底片皆為硝酸纖維底片 ... 聚乙烯為主,其特色為不含氯、具不變質、不起化學變化之特性。 於 www.ntl.edu.tw -

#74.近代物理簡介

五行的運行和互動決定了自然界的變化。 • 古希臘哲人以為宇宙是由空氣、火、水 ... 十九世紀末,已知化學元素亦即「原子」為 ... 研究磷光的鈾鹽在實驗前已將底片感光。 於 www.phys.sinica.edu.tw -

#75.藍晒藥劑檸檬酸鐵銨鐵氰化鉀

感光 原料. 無產生藍色沉澱. 7. 藍晒圖與化學蝕刻法的原理類似。 ... 沾A、B混合溶液將之平行塗滿一層,再垂直塗滿第二層; 將塗滿的水彩紙烘乾或曬乾,即形成藍晒圖底片. 於 www.ltedu.com.tw -

#76.考察) 美國攝影類及影音類資料保存現況考察

1、本處是我國政府機構中主要負責攝製與供應國情影片、紀錄片、負片底片、幻燈 ... 都是無酸、不起化學變化、透氣使濕氣不積存、高透明度容易直接判斷底片好壞等。 於 report.nat.gov.tw -

#77.胶卷相机的成像和数码相机有什么区别? - 网易

胶片是银盐感光,当快门按下叶片打开的瞬间,进行的是光学化学变化, ... 如果非要做后者,就必须在冲洗后借助高级的底片扫描仪扫描入电脑再行处理。 於 www.163.com -

#78.黑!不黑鹵化銀光化學反應及照相顯影化學動力研究

譬如:底片為什麼是黑的呢?在新教材基礎理 ... ( )研究顯影、定影的主要化學變化: He Q(Hydro Quinone);Q(Q ... (一)由鹵化銀感光反應的定性觀察得知:. 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#79.Sweet Holiday-特別節目-漫談單眼相機的底片至數位演進

本集為特別節目的第三篇,帶大家認識可以交換鏡頭的單眼相機及其成像記錄方式的原理演進,從底片的感光化學變化到演進成以感光元件數位化的記載及儲存 ... 於 www.ner.gov.tw -

#80.多重曝光影像融合機制 - 朝陽科技大學

功能樣式越趨多樣化,過去的底片留存方式,. 也變化為數位化,已被許多人們廣泛的使用 ... 成,以此用來取代底片的影像感光功能。而在 ... 化學變化,皆. 式轉換成數位. 於 ir.lib.cyut.edu.tw -

#81.X-ray繞射基礎原理介紹 - 輔仁大學生命科學系

... 的底片感光,並使氣體離子化,倫琴於是將此神秘射線命名為X射線( X-ray )。 ... 的堆積種類,我們利用數學的「群論」(Group Theory)並將其應用在晶體化學上。 於 www.bio.fju.edu.tw -

#82.選擇屬於你的相機 - PHOTO PLANET 影像星球

底片 相機是指通過鏡頭成像並利用底片以化學方式記錄影像的照相機。 ... 光學影像轉換成電子數據的照相機,有別於傳統照相機通過光線引起底片上的化學變化來記錄圖像。 於 photoplanet.cc -

#83.Mechanman - 關於手邊的過期底片,我自己是這麼處置的 ...

所以以結構上來說彩色底片的穩定性劣於黑白底片。 還有一點是過期底片因為有著紅綠藍三層感光塗料的原故。 當底片過期,感度下降 ... 於 www.facebook.com -

#84.化学揭秘(63)照片是怎么洗出来的_溴化银_感光 - 搜狐

虽然使用电子图像感应器感光的数码相机已成为当今市场的主流,胶片已经 ... 几秒钟,却发生了一系列的化学变化,那么,你知道这都是哪些化学变化吗? 於 www.sohu.com -

#85.你選紅色藥丸,還是藍色藥丸?. 底片感的二重面相 - Medium

感光 乳劑中的鹵化銀粒子,受光面積越大,化學反應的效率越高。 ... 的底片;另一派則主張建立個人專屬環境,根據工作溫度變化調整顯影時間的長短。 於 medium.com -

#86.【SNAPPP Film】Sunny-side up 太陽蛋250D日光電影底片

一般來說電影底片擁有較高的寬容度,透過不同的感光設定可以得到更豐富的細節。 ... 其實太陽光反射變化多端,有時候只是一個快門的時間也會產生不同化學變化,除了靠 ... 於 www.snappp.com -

#87.數位照相機 - - 維基知識

傳統照相機光線通過鏡頭,在底片上靠溴化銀的化學變化來記錄圖像;數位相機是 ... 其傳感器是一種光感應式的CCD或CMOS,用來取代底片的化學感光功能。 於 eportfolio.lib.ksu.edu.tw -

#88.「底片曝光怎麼辦」+1 - 藥師家

還在底片盒裡面沒跑出來的都還可以用!3.拍過的照片會受影響嗎? ... 首先底片感光度的多少也會...。 ... 底片對感光是一種化學變化.你可以拿一捲底片. 於 medicine.pharmknow.com -

#89.立碁電子| 紅外線輻射源區分 - Ligitek

近紅外線底片:以波長700nm~900nm的近紅外線為主要感應範圍,利用加入特殊染料的乳劑產生光化學反應,使此一波域的光變化轉為化學變化形成影像。 近紅外線電子感光 ... 於 www.ligitek.com -

#90.底片| 鐵人攝影Ironman Photography

軟片的感光原理是將對光線具有感光作用的乳劑(化學藥劑)塗抹在片基上,當光線照射在這片乳劑上,便會產生化學變化,之後經過沖洗得到影像,而早期是 ... 於 ironman.idv.tw -

#91.純手工銀鹽相紙的製作 - 攝影家手札

感光 乳劑是什麼? ... 愛好底片攝影或想體驗的夥伴們,體驗將負像的底片,藉由藥水的化學變化, ... 感光乳劑如墨,從黑到白的灰階中蘊涵飽滿的墨色。 於 www.photosharp.com.tw -

#92.照相底片 - 中文百科知識

中國的照相材料工業完全衰敗. 到了21世紀,電腦科技的突飛猛進和ccd的發明促使數字成像技術日益普及,也促使感光化學工業的徹底沒落。 於 www.easyatm.com.tw -

#93.底片相片保存 - 豆瓣

今天的数字技术照相法,更是改变了传统的感光技术,在不需要感光材料的条件进行摄影。 ... 事实上,纸张化学性能直接影响照片和底片的寿命。 於 www.douban.com -

#94.08600 網版製版丙級工作項目01

(1) 晒版用底片何者最佳? 製版照相底片 手繪描圖紙 影印紙 切割. 紅色剝膜片。 2. (2) 架橋反應是指 感光乳劑已變質 感光乳劑經光照射產生化學硬化 . 於 ir.cnu.edu.tw -

#95.照相材料_搜狗百科

照相材料包括感光材料、显定影材料以及如滤光片之类的辅助材料。 ... 某些敏感材料,在受到光、电、热等的直接作用下,引起体系内某些物理和化学变化,从而形成图像。 於 baike.sogou.com -

#96.感光的意思 - 汉语词典

国语辞典. 感光[ gǎn guāng ]. ⒈ 照相的底片、胶卷因接触光线而引起化学变化的现象,称为「 ... 於 cidian.qianp.com -

#97.不懂膠片原理,用數字拍再多也沒用 - 壹讀

當光線照射到這些微小的鹵化銀顆粒時,它就會因感光而起變化,並最終形成影像。 ... 不同種類的膠片在乳劑層中還含有一些其他的化學成分。 於 read01.com -

#98.銀鹽玩家夢幻逸品電影底片(二) - 官方部落格

對於底片特性了解越多,越能幫助攝影師掌握拍攝後的影像效果。 ... 底片由於是利用銀鹽化學變化方式感光,加上底片公司多年研發改良,就算過度曝光也 ... 於 digiphoto.pixnet.net