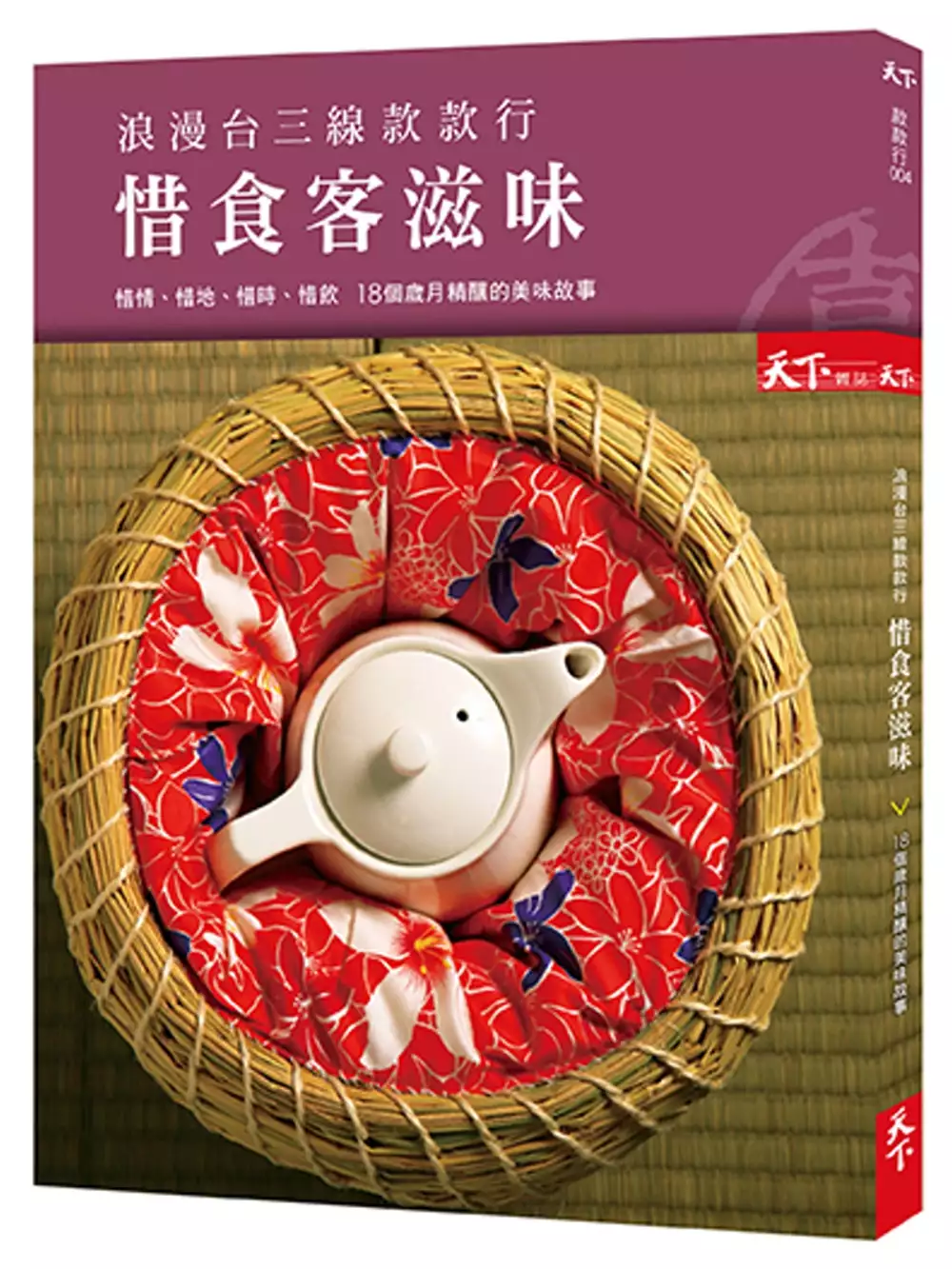

平鎮特產的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦天下雜誌編輯群寫的 浪漫台三線款款行 惜食客滋味:18個歲月精釀的美味故事 可以從中找到所需的評價。

另外網站2021苗栗景點懶人包|周末就醬玩苗栗|一日遊二日遊行程也說明:苗栗山多平原少擁有美麗的山城之稱,小鎮景點也很迷人除了開車導航出遊, ... 逛,走彩虹隧道吃美食買土特產輕鬆的功維敘隧道半日遊,也能玩的很充實.

國立臺北大學 民俗藝術與文化資產研究所 邱榮裕、賴賢宗所指導 邱秀珍的 從人文觀光視角探析龍潭區人文價值─以龍潭街區、三角森、三坑老街為例 (2019),提出平鎮特產關鍵因素是什麼,來自於移墾歷史、民間信仰、人文藝術、龍潭陂、客家聚落。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 黃慶輝所指導 牛漢傑的 眷村移動的軌跡與新生—以桃園市中壢區自立社區為例 (2018),提出因為有 眷村文化、眷村保存、社區營造、地方創生、自立新村的重點而找出了 平鎮特產的解答。

最後網站〖山的那一邊〗夜市也有道地原住民菜?不用花大錢就能吃到 ...則補充:place 桃園市平鎮區新明路(中壢觀光夜市) ... 一道每日限量的吉拿富小米粽,讓我一連上門兩次,特產料理加上馬告、刺蔥香料,更有原住民的風味耶。

浪漫台三線款款行 惜食客滋味:18個歲月精釀的美味故事

為了解決平鎮特產 的問題,作者天下雜誌編輯群 這樣論述:

「浪漫台三線」是蔡英文總統的重要政見,這條始自桃園市的平鎮、龍潭,經新竹縣關西、橫山、竹東、北埔、峨眉,苗栗縣的頭份、三灣、南庄、獅潭、大湖、卓蘭,至台中市的東勢、石岡、新社等,共16個鄉鎮市區、全長約150公里,是全台客庄密度最高的跨縣市客家廊道。 新政府上台後,積極推動以「文化加值」策略促進客庄經濟,累積客家文藝復興能量,並由生活、文化、生態、產業與觀光等面向,結合在地資源,共同打造一條具備歷史縱深兼具「慢遊」「慢食」「慢活」情境的「浪漫大道」,帶動青壯人才回流或移居,再造客庄新生命。 本書從食材、美食和家族的故事切入,運用十八個故事凸顯客家源遠流長、珍

惜一粥一飯來之不易的飲食傳承,並結合台三線農特產與地產地銷、與時俱進的綠色低碳觀念,探討客家的飲食文化底蘊,引領讀者認識浪漫台三線的客庄飲食文化。 名人推薦 行政院客家委員會主任委員 李永得 美食作家 胡天蘭

從人文觀光視角探析龍潭區人文價值─以龍潭街區、三角森、三坑老街為例

為了解決平鎮特產 的問題,作者邱秀珍 這樣論述:

在客家先民生活範圍內,移墾歷史的緣由,結合學術界理論性的研究,以充實常民文化中的內涵。引出文化上的認同感。 連結三個點,以三坑老街、三角林、龍潭街區為例,都在墾拓的歷史中,發展出人文的條件──耕讀傳家的精神和族群之間的寬容,促成了原漢一家親的結局;先天上地理條件──在這片土地上曾經克服的困難,例如龍潭陂的開引;產物的培育──有機的農特產品不只是茶葉;景觀的維護──三坑自然生態公園是最具體的成果。客家文化的傳統中,包含環保的觀念。 民間信仰不但表現傳統人文藝術的美,更是跟隨先民拓墾史的憑據。追溯探討同一地區內各處居民是否冋中有異。龍潭區主祀神為神農大帝,但是相當重視聖蹟亭和祭祀文昌爺;三角

林以三官大帝為主祀神,散村的形態是各路神祇,原本各自祭祀;三坑是土地公祠密集度最高的地區,但是老街的形成,集中了聚落的力量,永福宮目前以三官大帝為主祀神,隨開墾的歷史,有階段性的改變。 鍾肇政和鄧雨賢的文學音樂是雅俗共賞的。吳長鵬的現代中國水墨是在美術史上有影響力的。重視文教培育人才,還有些對當代有貢獻的人才不一而足。 即使是民俗活動中,聯庄聯誼,促成族群的融合。也會發揮智慧延伸其意義。

眷村移動的軌跡與新生—以桃園市中壢區自立社區為例

為了解決平鎮特產 的問題,作者牛漢傑 這樣論述:

全台灣的眷村在極盛的時期多達800多處,成員來自大陸各省大江南北。隨著自民國68年起接續地新、舊制國宅改建政策的推行,至民國95年止,眷村在台灣的歷史中,可謂是完成了階段性的任務,在形式上自此已完全融入了台灣社會。筆者本身即為外省人的第二代,就居住在眷村改建後的桃園市中壢區自立社區,隨著上一代長輩的凋零,深覺長輩們在眷村打拼的歷程及眷村所代表的意義值得被保存下來,並且認為對於眷村文化,應該有其它更符合眷村居民們的期待的保存方式;因此,如何為原本的眷村住戶整理與保存以往眷村空間的記憶,以及如何在新社區中仍能保存住「眷村的味道」,並且對自立社區未來如何得以成為一個保存眷村生活精神的模範社區,是本

文研究的課題。本文以桃園地區規模最大的中壢區自立社區為研究對象,以個案研究的方式進行探討,對於自立社區的眷村遷移歷程,以歷史資料的收集與深度訪談、衞星照片的比對,整理出自立新村及其組成的其它二十二個眷村空間移動的軌跡,讓現今自立社區的住戶們,將自己從何而來,留下清楚的足跡;此外,結合地方創生與社區營造,眷村文化保存,以及環境心理、場所精神的概念,探討自立社區的空間設施與可行的經營方向,並分別在文化層面、經濟層面以及生活層面提出具體的建設方案。本研究亦對於桃園市的都市計劃,在未來對於自立社區週遭環境將造成的改變,以空間型態構成理論加以分析,為自立社區的經營與未來空間規劃擘劃一個願景與藍圖。眷村是

台灣人口遷移,也是台灣歷史發展的一段重要過程,藉由本次論文寫作發現了在台灣社會中仍有許多人關心著眷村的文化傳承,期盼將來亦能夠有機會貢獻一己之力為眷村文化發聲,讓整個眷村文化的保存更為完整。

平鎮特產的網路口碑排行榜

-

#1.北勢派出所- 桃園市政府警察局平鎮分局

儘管如此,大家仍團結一心,發揮守望相助精神,不僅有組成巡守隊協助治安之維護,還有自發性之清潔隊,共同為維持鄰里間巷道之整潔美觀。 特產:本轄農會有許多自產自銷之 ... 於 www.typd.gov.tw -

#2.平鎮農會米 - 台灣公司行號

平鎮 農會推秈香粽特色好米融入好粽| 桃竹苗| 地方| 聯合新聞網. 2019年5月27日- 桃園平鎮農會輔導農民種植「秈香米」,端午節期間農會結合家政班員,在農特產展售中心 ... 於 zhaotwcom.com -

#3.2021苗栗景點懶人包|周末就醬玩苗栗|一日遊二日遊行程

苗栗山多平原少擁有美麗的山城之稱,小鎮景點也很迷人除了開車導航出遊, ... 逛,走彩虹隧道吃美食買土特產輕鬆的功維敘隧道半日遊,也能玩的很充實. 於 fullfenblog.tw -

#4.〖山的那一邊〗夜市也有道地原住民菜?不用花大錢就能吃到 ...

place 桃園市平鎮區新明路(中壢觀光夜市) ... 一道每日限量的吉拿富小米粽,讓我一連上門兩次,特產料理加上馬告、刺蔥香料,更有原住民的風味耶。 於 www.walkerland.com.tw -

#5.家樂福線上購物

蔬菜/水果/農特產 ... KOPIKO 泰源農場 金農米 昇樺 盛美家 阿舍食堂 小夫妻拌麵 詹麵 歐特 新宜興 豐力富 西螺鎮農會 健康廚房 普羅西歐 皇后 膳府 清淨園 韓國不倒翁 ... 於 online.carrefour.com.tw -

#6.桃園市平鎮區農會農特產中心 - 台灣公司網

桃園市平鎮區農會農特產中心,統編:50721334,地址:桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓. 於 www.twincn.com -

#7.臺南購物節x 臺南好物線上購

歡迎各位大朋友小朋友12月5日攜手來一探鹽水小鎮的美麗風光! ... 民權路熱鬧展開@大台南特色商品展售、大新營商圈物產展售,琳琅滿目伴手禮、美食、農特產任你選購! 於 tainanshopping.tw -

#8.鄭琇文-樂鄉食品特產行- 桃園市 - TWINC台灣公司網

負責人:鄭琇文·公司名:樂鄉食品特產行·統一編號:41044349·公司地址:桃園市平鎮區新富里德育路二段124巷19弄9號·資本額:50000·公司狀況:歇業·核准設立日期:2015/1/5. 於 twinc.com.tw -

#9.平鎮美食| 最新必吃熱門名單總整理(持續更新!)#痞客邦

專為懶人匯集的231 篇平鎮美食文章和2021 最新痞客邦美食地圖口袋名單,還有來自網友的用餐評價心得分享,包含雲南館、Alpha Coffee & Tea、理性&感性Cafe、Petit ... 於 www.pixnet.net -

#10.平鎮區農會成功攔阻詐騙!農業金融局表揚有功人員

今(29)日上午,農業金融局局長李聰勇親赴桃園市平鎮區農會信用部北勢分部,公開表揚阻詐有功人員,除致贈紀念品外,也感謝農會同仁落實關懷提問, ... 於 www.boaf.gov.tw -

#11.桃園市平鎮區農會農特產中心 - 座標物語

桃園市平鎮區農會農特產中心地址:桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓,統編(統一編號):50721334,營業稅籍分類:稻米批發,資本額:200000元,設立日期:2016-12-07,狀態: 於 costring.com -

#12.六塘農特產行- 未分類其他食品、飲料及菸草製品零售 - 4a0b ...

六塘農特產行統一編號:82037027,營業稅籍分類:未分類其他食品、飲料及菸草製品零售,負責人代表人:黃毓書,地址:桃園市平鎮區平鎮里新光路3段安居巷39弄23衖1號, ... 於 4a0b.com -

#13.[問題] 中壢農會有賣農產品嗎? - Mo PTT

各位好因為有抽到農遊劵想問看看大家中壢農會有賣農特產嗎? 網路上是沒有看到有在銷售上星期去平鎮農會是看到賣蠻多產品的大家有推薦桃園地區的哪家 ... 於 moptt.tw -

#14.桃園大溪美食伴手禮(豆干、月光餅、麥芽花生糖 - 愛伯特吃喝 ...

東眼山國家森林遊樂區門票|平假日均可使用, 80元(免停車費)(圖文) ... 網站近期文章:桃園平鎮1895乙未保台紀念公園(乙未之. 桃園平鎮1895乙未保 ... 於 www.alberthsieh.com -

#15.2021首屆「新垌.心動」鄉村振興創意設計大賽 - 點子秀

茂名市高州市新垌鎮素有“茶果之鄉”美譽的,生態環境優美、農業特產豐富、人文文化厚實、發展後勁充足,承載著鄉村振興破題開局蹚新路使命。 於 news.idea-show.com -

#16.平鎮農會雞蛋 - 不動產貼文懶人包

農特產-桃園畜產。 紅殼雞蛋,蛋殼鈣質豐富堅硬,紅卵蛋黃風味極佳,蛋白黏稠,為蛋白質最好的攝取來源 ... 於 realestatetagtw.com -

#17.平鎮區110年農特產宣導品採購(開口契約 - 今日商機王

桃園市平鎮區公所經「公開取得報價單或企劃書公告」方式公告標案「平鎮區110年農特產宣導品採購(開口契約)」,目前狀態為第一次公開取得,採參考最有利標精神, ... 於 www.opptoday.com -

#19.好康、好吃又好玩關西仙草節12月11、12日登場 - 台灣新生報

優質的水源及氣候適合作物栽培,每年12月起,陸續進入番茄、草莓、柑橘等作物的採收期,優質農特產還有柿餅、茶、段木香菇、愛玉等等。 此外,關西鎮 ... 於 www.tssdnews.com.tw -

#20.平鎮區農會北勢農特產品展售中心 - Line

平鎮 區農會北勢農特產品展售中心您好~!; 桃園市平鎮區和平路190號. Chat Add Unblock; Posts. See what's happening on LINE VOOM ... 於 page.line.me -

#21.圖4-8 桃園縣市鄉鎮特用作物產量排名分佈圖(民國96 年) (4 ...

平鎮 市1,839.40 19,307,160 3.26 24,450 2.47 49,100 3.70 72,950 0.30 6,000 16.25 65,000 ... 由於丘陵台地多,山坡地廣植茶樹,龍潭特產「龍泉茶」遠近馳名;. 於 nigramotion.idv.tw -

#22.客家冬瓜節席開160桌發揚平鎮「醃缸文化」 - 新浪新聞

記者葉志成/桃園報導桃園市長鄭文燦3日晚間前往平鎮區農會穀倉, ... 舉行年度客家冬瓜節,活動席開160桌次,並以桃園冬瓜等在地農特產入菜,與鄉親 ... 於 news.sina.com.tw -

#24.桃園市平鎮區農會農特產中心

桃園市平鎮區農會農特產中心統一編號為50721334. 所在地為桃園市平鎮區南勢里南東路2號。 於 bavarois.net -

#25.Re: [問卦] 桃園平鎮有什麼特產? - Gossiping - PTT生活政治八卦

Re: [問卦] 桃園平鎮有什麼特產? 作者, jiabao0508. 時間, 2021/01/30 22:27:58. 人氣, 推:7 噓 ... 於 ptt-politics.com -

#26.阿美米干- 桃園平鎮|龍岡忠貞市場必吃超人氣美食 - 探路客

龍岡忠貞的超知名美食!!!!! 桃園特產米干就屬阿美最好吃啦~~ 於 www.timelog.to -

#27.[問卦] 桃園平鎮有什麼特產? - 八卦| PTT Web

[問卦]桃園平鎮有什麼特產?@gossiping,共有69則留言,65人參與討論,36推1噓32→, 如題難得的週末假日天氣這麼好想出外踏青走走新竹的郊區都已經去 ... 於 pttweb.tw -

#28.請告訴我桃園的「名勝、古蹟、一鄉一特產、特產」有哪些?

平鎮 市— 南桃園次都會闢建陴塘無數,至今仍遺有123處之多,形成本市特殊景觀,其中以平鎮蓄水池、八角塘、伯公潭等較富盛名。 於 travel.faqs.tw -

#29.【平鎮區農會】秈米棒(蛋黃口味) 180公克/包-台灣農漁會精選

平鎮 區農會出品☆選用台農秈22號☆第一個育成具有香味的秈稻製成◎商品名稱: 秈米 ... 【得來速】 富里農會富麗稻香米棒蛋香原味/海苔風味140g/包100%富麗米製農漁特產. 於 shopee.tw -

#30.[問卦] 桃園平鎮有什麼特產? - Gossiping板- Disp BBS

[問卦] 桃園平鎮有什麼特產? 時間 Sat Jan 30 22:12:43 2021. 如題 難得的週末假日 於 disp.cc -

#31.桃園市酸菜節及平鎮大飯店桌餐活動農民及市民朋友熱情參與

由於疫情影響,今年雖然無法體驗千人腳踩酸菜的壯觀畫面,不過活動依然熱鬧萬分,由知名餐廳以桃園在地農特產入菜,設計出充滿濃郁客庄風味的美味料理; ... 於 www.touchmedia.tw -

#32.桃園市平鎮區農會標案檢索 - 開放標案

桃園市平鎮區農會最新標案2021-10-24 桃園市平鎮區農會購置農產品直銷中心廂式運輸 ... 桃園市平鎮區農會農特產中心工程設備更新採購案、2019-11-06 桃園市平鎮區農會 ... 於 pcc.mlwmlw.org -

#33.著名特產.桃園縣@ 這是PaPaGo的部落格 - 隨意窩

200902031219著名特產.桃園縣 · 辣椒豆瓣醬 特產類別:名產產地:桃園縣( 平鎮市) · 花生酥糖 特產類別:名產產地:桃園縣( 中壢市) · 水蜜桃 特產類別:農產產地:桃園縣( ... 於 blog.xuite.net -

#34.最新消息 - 普仁國小網站

XOOPS is a dynamic Object Oriented based open source portal script written in PHP. 於 www.pzps.tyc.edu.tw -

#35.埔里鎮 - 南投縣政府Nantou County Government

早期在埔里的原住民族群以泛血緣地域團體形成部落,有布農族、泰雅族,另平埔族則約從清代道光年間陸續分批集體移墾埔里。此後歷經演變,埔里地區移入各種不同來源的移民 ... 於 www.nantou.gov.tw -

#36.桃園市平鎮區農會農特產中心 - OPENGOVTW

營業人名稱, 桃園市平鎮區農會農特產中心. 營業地址, 桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓. 使用統一發票, Y. 資本額, 200000. 設立日期, 2016-12-07. 於 opengovtw.com -

#37.新屋平鎮農民節農特產都有特色 - 亞太新聞網ATA News

新屋和平鎮農會雙雙舉辦農民節活動,市長鄭文燦除說兩會財政穩健也說都有特色農特產。(照片桃園市政府提供) 【亞太新聞網/記者丘曉地/桃園報導】 ... 於 www.atanews.net -

#38.芳草時光野生馬蜂酒的作用與功效_肝腎_神經_症狀 - kks資訊網

芳草時光野生馬蜂酒芳草時光只做紅安縣高品質的生態特產! ... 氣溫為15.6℃(南召)~18.6℃(西峽),最低氣溫為零下1.7℃(社旗)~4.5℃(鎮平)。 於 newskks.com -

#39.經濟部工業局平鎮工業區服務中心-- 園區簡介

園區簡介. 設立緣起 園區介紹 地理交通 公共設施 未來展望 週邊環境與互動 土地配置與租售. 設立緣起. 平鎮工業區照片. 配合國家經濟建設、創造優良投資環境,解決北部 ... 於 www.moeaidb.gov.tw -

#40.線上購物 - 關西鎮農會

關西鎮農會所生產即溶仙草系列產品的香味品質優良,配合行銷實務,農產觀光文化休閒活動之參 ... 農會特產. 仙草產品. 線上購物. HOME > 線上購物. 全部產品. 仙草麻糬. 於 www.kuanhsi.org.tw -

#41.平鎮2養豬戶,獲產銷認證 - 自由時報

平鎮 市家政班復旦班的媽媽們,昨天也利用平鎮市的特產秈香米,以及通過履歷認證的豬肉絞肉做成中式月餅,月餅外皮變成米食,中間包有香氣四溢的豬絞肉等餡 ... 於 news.ltn.com.tw -

#42.農會選舉搶先看-平鎮區農會葉思瑋占優勢 - 中時新聞網

平鎮 區農會總幹事有現任總幹事葉思瑋、前中壢市民代表會主席林永貴女兒林秀芬2人角逐,19日基層農會改選後,地方評估葉思瑋一方掌握優勢席次,她說, ... 於 www.chinatimes.com -

#43.ACH代收代付 - 台灣票據交換所

發佈日期:108年2月12日 桃園市平鎮區農會、楊梅區農會、新屋區農會、龍潭區農會、觀音區農會、桃園區漁會、大園區農會、蘆竹區農會及龜山區農會之資訊系統作業,自108 ... 於 www.twnch.org.tw -

#44.桃園『平鎮美食餐廳』| 精選TOP 15間熱門店家 - 愛食記

桃園平鎮美食餐廳推薦,桃園平鎮美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 冰獨.異式冰淇淋FREEZE ALONE, 辛梅-阿嫲的味道, 盧卡斯廚房, 火力雞火雞肉飯平鎮店, ... 於 ifoodie.tw -

#45.特產- 桃園縣平鎮市 - 哇客滿

所在地: 桃園縣平鎮市 ... 服務項目: 休閒食品、蜜餞、蜂王乳、野生烏魚子、養生禮盒、食品禮盒、大溪客家名產特產、梅子醋、蜂蜜、健康梅、蜜醋、茶梅、白梅粉、紅梅粉、 ... 於 www.wakema.com.tw -

#46.大溪老街> 桃園市 - 交通部觀光局

(交通資訊常有變動,出發前請先向各交通場站確認。) 自行開車:. 國道1號-平鎮系統交流道下-省道臺66 ... 於 www.taiwan.net.tw -

#47.桃園市平鎮區農會農特產中心 - Thednc

平鎮 農會公告pingzhen 2021 年4 月13 日Read More 防制洗錢及打擊資恐內部控制制度聲明書pingzhen 2021 年2 月20 日Read More 登革熱宣導pingzhen ... 於 www.thedncba.co -

#48.桃園市平鎮區農會農特產中心 - 台灣公司情報網

桃園市平鎮區農會農特產中心. 統編: 50721334 地址: 桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓. 目錄. 1. 基本資料 2. 公司歷程(1) 3. 董監事(0) 4. 經理人(0) 5. 代表法人(0) 於 www.twfile.com -

#49.正宗镇平特产介绍与网店购买 - 特色谷

提供镇平及其下属地区的14个名优美食特产及工艺品的图文详细介绍和网购推荐。想知道镇平特产有哪些,送人礼物买什么好且实惠就来特色谷. 於 m.tesegu.com -

#50.大溪伴手禮|來大溪老街不只買豆乾 - 好好玩台灣

其他人還看了... ... 桃園平鎮景點|蛋寶生技不老村|全台首創日系觀光工廠,穿浴衣、走入日本江戶大街! ... 桃園美食精選20 家必吃美食小吃、餐廳、早午餐、咖啡廳一篇搞定! 於 www.welcometw.com -

#51.[問卦] 桃園平鎮有什麼特產? - 看板Gossiping - 批踢踢實業坊

jhjhs33504: 平鎮某特產 01/30 22:13. 推Homer: 棒球 01/30 22:13 ... XZXie: 再不公布平鎮棒球隊就要集體感染了 01/30 22:14. 於 www.ptt.cc -

#52.過年禮盒紙盒的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

禮品盒春節禮盒空盒新年禮盒現貨年貨禮盒包裝盒大禮包特產過年盒手提幹果堅果紙盒包裝箱訂製. 類似商品 ... 蝦皮購物qfundiy(37862), 桃園市平鎮區. 價格持平. 於 biggo.com.tw -

#53.大園區農會

專業、服務、熱忱、在地深耕,大園區農會歡迎您的蒞臨。 於 dayuan.efarm.org.tw -

#54.平鎮火鍋推薦平價肉乾禮盒.台灣特產伴 ... - 分享好康情報:: 痞客邦

台南特產伴手禮麻辣火鍋復興端午節水果禮盒推薦平鎮火鍋推薦平價年夜飯彰化海鮮吃到飽永和台南名產拌手禮.台南名產美食海鮮吃到飽永和宜蘭燒烤南門 ... 於 rodgerr275px.pixnet.net -

#55.【2021桃園景點推薦】精選35個經典必訪、IG熱門&秘境

桃園平鎮景點. 25. Amour 阿沐. 如同走入童話般唯美的歐風建築,有可愛旋轉木馬的歐式花園,阿沐的浪漫造景吸引不少網美們前往拍照打卡。 於 blog.kkday.com -

#56.中壢人最引以為傲的8家美食!飽到喊「不要」竟百元有找

除此之外,羹類與麵類也非常受歡迎,魷魚焿、肉羹、羊肉乾麵等,每樣都美味與平價兼顧,有機會來梅亭小吃嘗嘗鮮! 地址:桃園市中壢區中平路87號營業時間:09:00–21:00. 於 www.storm.mg -

#57.桃園平鎮美食特刊|來桃園吃美食吧! - GOMAJI夠麻吉

滋味很豐富,湯底帶有牛肉鮮甜味道,搭配米線與蔬菜,更顯清甜!八妹婆婆距離忠貞市場步行只要3分鐘就能抵達! 【店家資訊】 地址:桃園市平鎮區中山路77 ... 於 www.gomaji.com -

#58.桃園市平鎮區特產桃園市特產 - LifeShow

尋找桃園市平鎮區特產桃園市特產商品與商家嗎?在LifeShow裡,你可以隨時找到桃園市平鎮區特產桃園市特產的商家與最新桃園市平鎮區特產桃園市特產商品。要找桃園市平鎮 ... 於 www.lifeshow.com.tw -

#59.治「疝氣」與補衣服有什麼相似之處? - 中國熱點

如果腹壁破了個洞,腹腔里的腸子、網膜就會從洞裡鑽出來形成個包塊,躺平的時候,因為腹腔壓力降低,包塊可變小或消失,一站起來的時候,或咳嗽、用力 ... 於 chinahot.org -

#60.客家冬瓜節發揚平鎮「醃缸文化」席開160桌 - 蕃新聞

平鎮 區農會結合農業及客家美食,發揚平鎮「醃缸文化」,舉行年度客家冬瓜節,3日晚間活動席開160桌次,並以桃園冬瓜等在地農特產入菜,與鄉親共同分享 ... 於 n.yam.com -

#61.青農專區 - 桃園市農會

... 有機農夫市集暨優質農特產展售活動參展單位一覽表攤位 農會別 姓名 聯絡電話 農場名稱 參展項目 1 大溪區農會 王淳銘 福伯農場 福伯米 2 平鎮區農 ... 於 www.tyfa.com.tw -

#62.有空來百年農會坐坐聊天・靛花tien fa

「好農café」位於平鎮農會一樓,是由原本的農特產品展售中心改裝而成, ... 不過在去年,為了推廣客庄農特產,在農會主管們的創意推動之下,「好農 ... 於 tienfa.tw -

#63.平鎮市農會

名 稱. 電 話. 地 址. 平鎮本會. 03-4395333. fax:4395285. 平鎮市南勢里南東路2號. 本會信用部. 03-4395333機127. 本會會務股. 03-4395333機202. 本會保險部. 於 paas.cmoremap.com.tw -

#64.2020桃園市酸菜節暨平鎮大飯店桌餐活動 - 台灣風報導影音新聞網

由於疫情影響,今年雖然無法體驗千人腳踩酸菜的壯觀畫面,不過活動依然熱鬧萬分,由知名餐廳以桃園在地農特產入菜,設計出充滿濃郁客庄風味的美味料理; ... 於 www.nt168.com.tw -

#65.桃園客家冬瓜節席開160桌平鎮區農會推出「米漢堡」 - ETtoday

2021桃園市客家冬瓜節及平鎮大飯店活動、3日晚間於平鎮區農會穀倉舉辦,席開160桌次,千人參加,並以桃園冬瓜等在地農特產入菜。市長鄭文燦表示,平鎮 ... 於 www.ettoday.net -

#66.平鎮新屋慶祝農民節兩農會信用部都有盈餘 - 雲端村里

平鎮 新屋兩農會舉辦農民節,活動會場旁還有在地農特產展示,很熱鬧。(照片桃園市府提供) 【亞太新聞網/記者丘曉地/平鎮新屋報導】 桃園地區的平鎮與新屋區農會十六 ... 於 twcv.net -

#67.我是平鎮人

平鎮特產 黑心餅或牛軋餅(努力成為平鎮特產中)阿川的濃醇香手作坊. 於 zh-cn.facebook.com -

#68.【桃園農遊券】合作店家.登記抽籤.使用方式.Q&A.整理包

營業據點 店家 (店選可連結官網) 連絡電話 八德區介壽路一段617號 橘媽商行 _033639000 八德區竹園街228巷口 寬心有機農場 _0953‑7615675 八德區茄苳路200巷29號 桃城蒔菜 _03‑3781199 於 tyjls4851.pixnet.net -

#69.跟著陳靜宜打破美食沙漠迷思,桃竹苗美食窩- Rti 中央廣播電臺

... 而客家籍人士聚於靠內陸的中壢、平鎮、楊梅等,然而,隨著不同的族群散居 ... 獨特的氣候環境非常適合製造米粉,因而逐漸發展成地方性的特產。 於 www.rti.org.tw -

#70.桃園市平鎮區農會農特產中心

桃園市平鎮區農會農特產中心 · 基本資料 · 財政部營業稅籍資料 · 政治獻金收入支出項目 ... 於 votetw.com -

#71.每袋299元,可以吃到平鎮的新鮮有機蔬菜與農特 ... - 亞洲電台

每袋特價299元的「活力輕鬆袋」裡有4包有機蔬菜、2包瓜果根莖類、1包豌豆苗麵、1包秈米棒,現在訂購,預計可以在端午節後取貨。但數量有限,民眾要買要快。 平鎮區農會推出 ... 於 www.asiafm.com.tw -

#72.桃園平鎮美食懶人包、19間平鎮景點小吃餐廳情報大彙整

桃園最新IG臉書打卡熱點,有大片夢幻花牆、千坪草皮綠地以及浪漫教堂充滿LOVE的景觀餐廳,『晶麒莊園咖啡館』位於桃園平鎮鄰近復旦中學附近,之前是以經營 ... 於 taiwan17go.com -

#73.平鎮區- 维基百科,自由的百科全书

平鎮 區(臺灣客家語四縣腔:pinˇ ziinˋ kiˊ;饒平腔:pin zhinˋ kiˇ;臺灣話:Pîng-tìn-khu)為臺灣桃園市下轄的一個市轄區,北臨中壢區,西鄰楊梅區,東鄰大溪區, ... 於 zh.wikipedia.org -

#74.桃園市平鎮區農會農特產中心財稅登記 ... - AiBee台灣公司行號

桃園市平鎮區農會農特產中心統一編號:50721334,地址:桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓,資本額:200000,店家公司狀況:,核准設立日期:2016-12-07. 於 aibee.com.tw -

#75.桃園平價美食/大溪老街21間必吃小吃美食,吃飽喝足漫步老街

位於三角公園鎮豐宮旁,多年前有媒體來報導過,這是我們偶爾會到大溪吃的小吃,很 ... 桃園平價美食/南桃園平鎮隱藏版5間好吃早餐,你都品嚐過了嗎? 於 haohui2017.com -

#76.Re: [問卦] 桃園平鎮有什麼特產? - 看板Gossiping - PTT網頁版

有沒有八卦 到龍岡有米干雲南料理到大溪有豆干豆花到中壢有牛肉麵菜包到龍潭有花生糖到石門有活魚到復興鄉有拉拉山水蜜桃以上都不在平鎮但除了復興鄉 ... 於 www.pttweb.cc -

#77.桃園市平鎮區農會農特產中心 - TW公司Taiwan Company

公司名稱為桃園市平鎮區農會農特產中心,統一編號為50721334,登記地址在桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓. 於 twinfo.tw -

#78.客家冬瓜節席開160桌發揚平鎮「醃缸文化」 - Yahoo奇摩新聞

... 市客家冬瓜節及平鎮大飯店活動」時表示,平鎮區農會結合農業及客家美食,舉行年度客家冬瓜節,活動席開160桌次,並以桃園冬瓜等在地農特產入菜, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#79.桃園客家冬瓜節平鎮農會產銷班展成果席開160桌美食

桃園市平鎮區農會結合農業及客家美食舉辦年度客家冬瓜節,今晚在農會穀倉席開160桌次,並以冬瓜等在地農特產入菜,與鄉親分享... 於 udn.com -

#80.桃園市平鎮區農會農特產中心 - 找公司

公司統編, 50721334. 公司名稱, 桃園市平鎮區農會農特產中心. 公司負責人, 葉思瑋. 公司地址, 桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓. 公司狀態, 營業中. 資本額, 200,000元. 於 twcorp.tw -

#81.呂玉玲競總辦農特產市集行銷平鎮農產品 - 島語見聞

聯合報/ 高宇震. 桃園市第5選區國民黨立委候選人呂玉玲今天在平鎮競選總部舉辦「平鎮農特產假日市集」,行銷在地農特產,像是有機米、蔬果、茶葉、苦 ... 於 islandnewstw.com -

#82.客家冬瓜節席開160桌發揚平鎮「醃缸文化」

桃園市長鄭文燦3日晚間前往平鎮區農會穀倉,出席「2021桃園市客家冬瓜節及 ... 年度客家冬瓜節,活動席開160桌次,並以桃園冬瓜等在地農特產入菜,與 ... 於 www.taiwanhot.net -

#83.桃園市平鎮區農會農特產中心 - 公司資料庫

桃園市平鎮區農會農特產中心的財政部財稅資料. 財稅營業項目, 財稅營業項目說明. 稻米批發. 天然蜂蜜批發, 不包括已 ... 於 alltwcompany.com -

#84.【問答】平鎮伴手禮。第1頁 - 旅遊台灣

宜蘭必買名產台灣各縣市特產介紹 ..., 桃園中壢平鎮美食伴手禮推薦/好吃手作吐司] 因為我本身也是個上班族,平常早上都要趕著上班所以有時為了方便,都會去買麵包早上 ... 於 travelformosa.com -

#85.平鎮區農民節以在地食材製作客家料理推廣農特產 - 桃園電子報

鄭文燦表示,桃園在稻米、蔬菜、畜牧、茶葉等項目有優異的發展。平鎮區農會推廣在地農特產品,結合農業與美食,提出「平鎮大飯店」的構想,採用在地食材 ... 於 tyenews.com -

#86.桃園市平鎮區農會農特產中心 - 黃頁任意門

桃園市平鎮區農會農特產中心,統編:50721334,地址:桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓,負責人:葉思瑋,設立日期:2016-12-07,公司狀態:營業中,營業項目:農產品,糧食穀類. 於 twypage.com -

#87.桃園市平鎮區農會農特產中心 - 客庄券2.0

百年老店以米會友:有在地良質米之各式包裝及以秈香米製成的超美味秈米棒平鎮好禮:完蜜、客家鹹菜及見麵真好禮盒精選全國各農會特產及在地農友好物歡迎光臨. 於 www.hakka500.tw -

#88.平鎮區農會理監事代表到桃園市議會進行參訪:: - 桃園縣議會

平鎮 區農會理監事代表60餘人今(7)日上午在理事長莊玉輝議員陪同下抵達桃園市議會進行參訪,受到邱奕勝議長熱烈 ... 標題: 贈邱議長平鎮農會特產. 於 www.tycc.gov.tw -

#89.桃園市平鎮區農會農特產中心的統編、統一編號: 50721334

桃園市平鎮區農會農特產中心統一編號(統編):50721334,地址:桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓,資本額:200000,設立日期:2016-12-07. 於 poi.zhupiter.com -

#90.西貢塔門一日遊!必食海膽炒飯+炸墨魚丸+360度海景廣闊大 ...

塔門村民小攤檔海味特產漁鄉情懷. 塔門保留獨特的漁村風貌,沿路可見一串串晾曬的鹹魚,街道旁擺滿村民的檔攤,售賣各種曬乾的海產,有蝦乾、魚乾、螺 ... 於 www.weekendhk.com -

#91.『桃園。平鎮』 四味飄香(臭豆腐、大腸麵線)|獨門花麻麵 ...

推薦臭豆腐必加店家特調麻辣醬, 有點偏四川麻辣的香氣,花椒的香氣比較顯,搭配臭豆腐吃超過癮。 『桃園。平鎮』 四 ... 於 mikatogo.com -

#92.桃園農遊券- 合作業者、店家清單 - 隨手記錄

業者名稱 地址 電話 65號鱻之坊生魚片 桃園市大園區漁港路451巷25號 03‑3832050 大地農莊 桃園市大園區崙后路660號 0938‑609317 生鮮18號攤 桃園市大園區漁港路451巷25號 0937‑109747 於 ytliu0.pixnet.net -

#93.桃園市平鎮區農會農特產中心 - 公司登記查詢中心

統一編號, 50721334. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 桃園市平鎮區農會農特產中心. 資本總額(元), 200,000. 登記地址, 看地圖 桃園市平鎮區南勢里南東路2號1樓 郵遞 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#94.台南縣左鎮休閒農漁園區-極地荒野妝點新貌(農委會)

左鎮教會旁的羅來受紀念館以及左鎮農會菜寮農特產集散中心三樓的「平埔文物展覽館」、茅蘆農莊和自然史教育館中均有展示私人珍藏的平埔文物、器皿,紀錄著左鎮文化的 ... 於 www.coa.gov.tw -

#95.在地特產 - 郵好青農

【信華農特產】頂級海草蛋捲144公克(2入*4包)/盒. $150$100 · 【平鎮區農會】秈米棒(芝麻口味) 180公克/包. $95$65 · 懷舊糙米餅量販包(10包入). $220$130. 於 www.postmall.com.tw -

#96.桃園中壢美食|『異域雲南大餐館』龍岡必吃的超大碗米干

異域雲南大餐館:桃園中壢市|龍岡特產的必吃的. △這一天來到了龍岡想要找晚餐吃, ... 桃園平鎮市|只要75元各種豐盛的椒麻雞便當『二六七飯店』. 於 vivawei.tw -

#97.桃園市平鎮區農會

關於平鎮. 農會簡介 · 組織系統表 · 沿革與發展. 部門介紹. 信用部 · 會務部 · 供銷部 · 推廣部 · 保險部 · 會計部 · 企劃稽核部 · 生命禮儀服務部. 最新消息. 於 pingzhenfarmer.com