干將莫邪賞析的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陳墨寫的 香港武俠名家名作大展(上下)【書衣收藏版】: 上-金庸/前後左右 下-黃易/前濤後浪 和臥龍生的 臥龍生60週年刷金收藏版:絳雪玄霜(共4冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自風雲時代 和風雲時代所出版 。

東吳大學 中國文學系 蘇淑芬所指導 柯秉芳的 畫意心曲──晚清民初題畫詩詞傷時憂國之研究 (2018),提出干將莫邪賞析關鍵因素是什麼,來自於晚清民初、題畫、唱和、黃爵滋、余治、侯名貴、王鵬運、戴三錫、淞社、高旭、南社。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 許俊雅所指導 許舜傑的 巨靈:百年新詩形式的生成與建構(1917-2017) (2016),提出因為有 新詩、現代詩、自由詩、分行詩、散文詩、圖象詩、新詩形式、臺灣現代詩、新格律詩、新詩美學、胡適、現代主義詩歌、後現代詩的重點而找出了 干將莫邪賞析的解答。

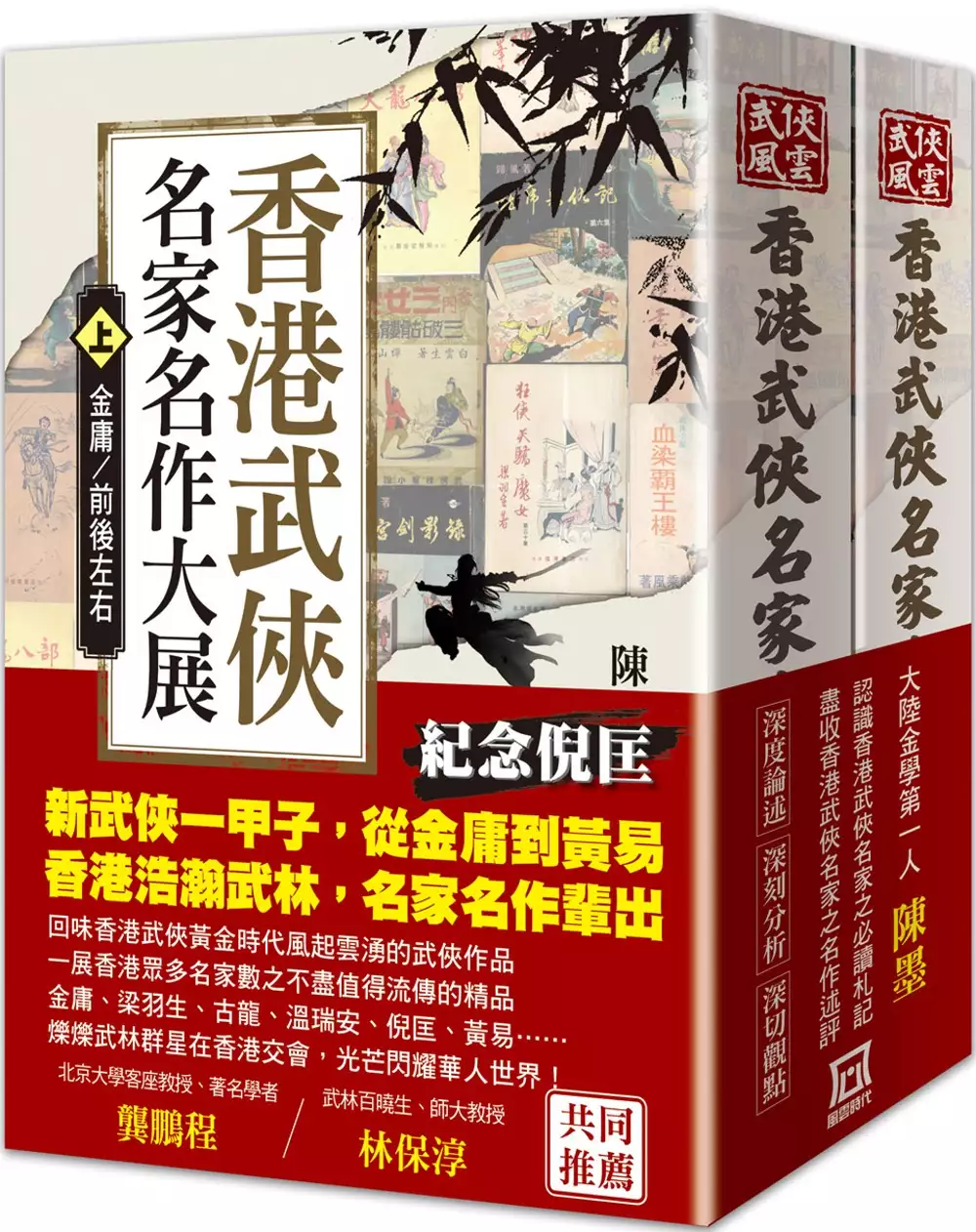

香港武俠名家名作大展(上下)【書衣收藏版】: 上-金庸/前後左右 下-黃易/前濤後浪

為了解決干將莫邪賞析 的問題,作者陳墨 這樣論述:

※紀念倪匡!!提到香港武俠小說,許多人第一個想到的,莫不是金庸、古龍、梁羽生等這幾位重量級作家,除了這幾位巨星級的作家外,你知道還有哪些作家也曾在香港的武俠小說作品中占有一席之地嗎?文筆又快又好的倪匡除了擅寫科幻小說之外,竟然也有許多武俠小說傳世!武林群星在香港交會,光芒不只閃耀兩岸三地,更是風行整個華人世界,他們是怎麼辦到的? ※作者窮數年時間,覽讀研究武俠文學三十餘年,出版過許多港台武俠評析的專書,本書即為其披閱過程所作的讀書札記,不僅深入淺出,更言必有據,喜愛武俠小說及對香港武俠小說有興趣的讀者不可錯過! ※北京大學客座教授、著名學者龔鵬程及師大國文學系教授、武林

百曉生林保淳、知名評論家陳曉林共同推薦! ※書中附有16頁珍貴書封原味呈現!以供讀者饗宴! 廟堂歷史 草莽江湖 柔情似水 劍氣如虹 大陸金學第一人 陳墨 多年心血研究 認識香港武俠名家之必讀札記 盡收香港武俠名家之名作述評 香港武俠小說作家中誰獨佔鰲頭? 稱霸香港武俠小說界的四大宗師? 被稱為香港武俠小說三劍客的是? 溫柔不只一刀的武俠界傳奇人物? 刀光劍影中獨領風騷的武林盟主? 百萬金牌大導演也寫過武俠小說? 被公認最有古龍寫作風格的是誰? 武俠小說是成年人的童話,而武俠文化的存在,是中國特有的歷史和文化現象,其崛起更有複雜的社會背景

、文化和心理因素。自1923年平江不肖生的《江湖奇俠傳》起,開啟了舊派武俠小說的寫作,而後金庸、梁羽生打開了新派武俠小說的黃金時代,隨著武俠電影的推波助瀾,武俠小說不再是不入流的東西,而是人們人手一冊的休閒寶物了。想知道為什麼武俠小說會在香港這個彈丸之地發光發熱?更影響全世界?一定要看本書! 香港武俠小說創作的興盛,是和武俠雜誌、武俠電影、電視連續劇、漫畫,以及後來的手遊、電競等蓬勃分不開的,彼此交互帶動,形成熱潮,當金庸、梁羽生、古龍、溫瑞安、黃易等爍爍群星在香港交會,光芒閃耀著整個華人世界之際,那種盛況令人至今回味無窮。作者鑽研武俠小說多年,將每部小說包括作者及作品的相關資訊、書中的人物及

其門派身分、故事梗概及感受都做了詳細的《札記》,本書即是摘取精華,將百萬字的心得濃縮成上下兩冊,讀者可從中一窺香港武俠小說發展的過程。 名人推薦 香港武俠小說創作的興盛,是和武俠雜誌、武俠電影、電視連續劇、漫畫,以及後來的手遊、電競等蓬勃分不開的,彼此交互帶動,形成熱潮,當金庸、梁羽生、古龍、溫瑞安、黃易等爍爍群星在香港交會,光芒閃耀著整個華人世界之際,那種盛況令人至今回味無窮。作者鑽研武俠小說多年,將每部小說包括作者及作品的相關資訊、書中的人物及其門派身分、故事梗概及感受都做了詳細的《札記》,本書即是摘取精華,將百萬字的心得濃縮成上下兩冊,讀者可從中一窺香港武俠小說發展的過程。─

─北大客座教授、著名學者 龔鵬程 金庸、梁羽生、倪匡、溫瑞安、黃鷹、黃易……這麼多令人耳熟能詳的武俠大師或名家,都在香港那樣一個彈丸小島上展筆出道、成名立萬,進而成為閃耀整個華人世界的熠熠巨星。 然而,即使自認熟稔、乃至熱愛武俠文學的人都未必知悉:在香港武俠小說發展的前一階段,金庸、梁羽生脫穎而出之前及之後,以及在他們發光發熱的同時,其實香港還有不少和他們並駕齊驅的武俠高手,正在各展風華。這一部《香港武俠名家名作大展》,正是在悉心品讀了千萬冊原刊本之後,將香港武俠黃金時代的各個名家,各篇名作,作了動人心弦的展演和賞析。有此一部在手,近現代武俠文學的來龍去脈,將會瞭如指掌。──知名評

論家 陳曉林 香港是「新派武俠」的重鎮之一,但除了金庸、梁羽生等少數作之外,其他大多數的作家都鮮少有人知聞,遑論研究,可以說仍然是亟待進一步開發耕耘的園地。陳墨是兩岸三地知名的武俠研究學者,不僅獨力創寫了十多本的金庸小說論著,也對港台武俠小說的發展格外關注。 陳墨嚴謹治學的態度,以深密透徹的剖析、明快通暢的筆致,追本溯源,將香港武俠小說從鄧羽公開始,歷「廣派武俠」名家,到「新派武俠」的宗師金庸、梁羽生,下及倪匡、黃鷹、西門丁、溫瑞安、黃易,到廿一世紀的喬靖夫,一一盡道其詳,具體呈現了香港武俠小說發展的全貌,可以說是另一個對武俠說研究的重要貢獻,足可以媲美魯迅著名的《中國小說史略》

。──師大國文學系教授、武林百曉生 林保淳

畫意心曲──晚清民初題畫詩詞傷時憂國之研究

為了解決干將莫邪賞析 的問題,作者柯秉芳 這樣論述:

清代詩詞、書法、繪畫皆呈現空前繁榮的景象。除了詩詞文類與書畫藝術本身的發展外,清代結社雅集、版畫刻書的盛行,也連帶影響了題畫詩詞的興盛。其時不少文人兼具詩人、詞人與畫家的身分。每當圖畫完成後,他們會自題或囑託友人題詠,而文人在賞畫與題畫的相互酬酢中,交流彼此的情感,拓展人際關係,同時也展現了自我的身分認同與文化地位。清代為圖題詠的風氣,一直延續至晚清民初,始終未曾消退。盛世之時,文人藉由題畫歌詠承平,表現安定祥和的處遇態度;當國家腐朽、衰弱之時,文人則透過題畫寄託時不我與及感時傷世之情。圖畫的「寫實」特性,可使讀者直觀地感受到作者的繪圖目的,容易引起讀者的共鳴;文人畫的「寫意」特性,賦予文人

多重的觀看視角,以及寓託情感的多層空間,因此較受詩詞文人所喜愛。但無論是寫實或寫意,重要的是圖畫內在自我的聲音與生命。爾後,經由讀者的詮釋與創造,推進了清代題畫吟詠的風潮,達到前所未有的繁榮鼎盛。本論文以清代盛行之題畫詩詞為研究,主要聚焦於嘉、道以降乃至民初時期的題畫詩詞。嘉、道以後,各種內憂外患紛沓而至,士人除了持續以題畫作為酬酢交游的媒介,亦試圖藉由題畫寄託感時憂國與自我的抱負。晚清民初題畫詩詞數量繁多,遠勝清中葉,甚至超越清初。本論文立基於晚清戰爭的時空背景之下,以時代先後為序,係就黃爵滋〈如此江山圖〉、余治《江南鐵淚圖》(42幅組圖)、侯名貴〈疏勒望雲圖〉、王鵬運〈春明感舊圖〉、戴三錫

〈春帆入蜀圖〉、高旭〈花前說劍圖〉六個圖畫主題作探究,目的是為勾勒自白蓮教之亂、鴉片戰爭、太平天國之亂、陝甘回亂、新疆回亂、庚子事變,乃至滿清滅亡、民國建立的一整段歷史,並藉此凸顯晚清民初題畫詩詞的「存史」價值。其中,戴三錫〈春帆入蜀圖〉的創作背景與白蓮教之亂悠繫相關,將它置於第七章作探討,用意是為了凸顯淞社成員在歷經清亡以後,試圖透過結社、吟詠先賢故物,傳達自我的政治傾向與身分認同,展現清遺民共有的「集體記憶」。本論文主要以時間為軸,採取「以圖繫事」方式,援引「互文性」(Intertexuality)理論闡釋詩與畫之間的對應關係,亦以「符號學」(Semiology)作為探掘圖像的指涉意涵。從

黃爵滋〈如此江山圖〉到王鵬運〈春明感舊圖〉(第三章至第六章),主要集中在探討晚清時期的士人心態;戴三錫〈春帆入蜀圖〉、高旭〈花前說劍圖〉(第七章至第八章),則著力探討滿清滅亡前後與民國建立後的士人心態。各章皆以微觀視角,首先探討圖畫的本事,再藉由文人的題詠相映於當時的學術思想與國家情勢,探究士人如何在晚清民初的時代巨變中,轉借題畫為隱喻,並透過「詩言志」、「詞緣情」的婉轉喻託,隱微道出自我的處境與憂世之感,更進一步從中尋繹同代人的共相特性,甚而延伸至跨時代題詠者的創作心緒,探析他們如何透過題詠畫作達到抒發身世之感與相互慰藉的目的。本論文除了從微觀的視角細究各章的題旨外,亦試圖以宏觀之視角,對比

各圖之間的異同。首先,從圖畫的形制來說,圖畫在流傳的過程中保存不易,許多原圖已經亡佚,或由後人重新繪作,或以版畫刊行流傳,本論文以六幅「文人畫」作為探究,除了可以彰顯每一幅畫作背後不同的時代與主題,亦可透過尚存流傳的圖畫,對映出「橫幅長卷」、「組圖」、「單幅」三種不同類型的圖幅形制,並由此三種形制探討其各自所欲彰顯的不同題旨。其次,本論文的圖畫人物核心,可分別代表愛國官員、慈善家、征人、詞學家、朝廷重臣、革命志士等不同身分的「像主」,而一個文人本身可以是圖畫的「像主」,可以其自身的影響力吸引友人與追隨者來為自己的圖畫題詠,同時,其本身也可以經由跨時代的閱讀,成為他人的讀者與題詠者,形構出一個貫

通時代、前後相承的網絡體系。經此前後交錯比對,不僅可見文人自我意識與精神上的連貫性,亦可見文人在時局推移變化中的心緒轉變。最後,援引生命詮釋學家威廉•狄爾泰(Wilhelm Dilthey)所提出的「同類性」(Gleichartigkeit)理論,整合晚清至民初時期士人所面臨的共同處境,以及他們如何透過教育後學、從事慈善、投筆從戎來完成報效國家的使命,又是如何藉由推翻滿清腐敗政權、建立民國、參與國會政治來完成經世致用的理想。而在此過程中,也強化了文學與歷史、政治的結合。在晚清公羊學風盛行的背景下,「詩史」與「詞史」的比興觀不斷被強化,詩歌不但成為士人寄託心曲、展現弱德之美的主要體裁,亦成為反清

知識份子用以宣揚政治理念的重要管道。是以,晚清民初題畫詩詞涵蓋面向廣泛,不僅牽涉圖畫、詩詞本身的文體創作,亦與整體社會歷史、學術風氣、士人的個人際遇密切關聯。本論文力求於異中求同、同中求異之中,探尋士人共同的經世思想、異同的政治意識,以及對於詩歌作用的寫作態度,進而相應反射出晚清民初的政權更迭與詩歌面貌。

臥龍生60週年刷金收藏版:絳雪玄霜(共4冊)

為了解決干將莫邪賞析 的問題,作者臥龍生 這樣論述:

現代武俠泰斗臥龍生統領俠壇60週年紀念【武俠經典珍藏版】 席捲台港影響後輩深遠 帶動武俠風潮的流行天王 《絳雪玄霜》臥龍名著的曠代精華 江湖就是永不止息的追求與覺悟 是武林英雄?抑或是武林強者的工具 在台灣武俠小說界,臥龍生曾獨領風騷被稱為「武俠泰斗」。 後來司馬翎、諸葛青雲脫穎而出,才與臥龍生並稱武俠「三劍客」。 之後古龍名氣漸大,躋身高手之林,與「三劍客」合稱「台灣武俠小說四大家」。 臥龍生成功運用了還珠樓主的神禽異獸、靈丹妙藥、玄功絕藝、奇門陣法,鄭證因的幫會組織、風塵怪傑、獨門兵器,王度廬的悲劇俠情,朱貞木的奇詭布局、眾女倒追

男等等,博採眾長而融於一體,開創了既具有傳統風味又具有新境界的新時期武俠小說風格,成為一代「武林正宗」。 「我寫武俠小說,主要是為了讀者。吸引讀者、滿足讀者是我創作的動力,我也儘可能在文字上提高文學修養。」──臥龍生 ※絳雪玄霜:臥龍名著的曠代精華 方兆南回到恩師周佩家,意外發現恩師已遭人殺害,而師妹周蕙瑛下落不明,只有一名神秘的白衣少女梅絳雪為其師守靈。之後,他在袖手樵隱居處找到師妹,卻因躲避高手而跌入地洞。洞內有一名長髮怪人,當她發現周蕙瑛身上藏有「血池圖」時,即將周蕙瑛擒為人質,逼迫方兆南在三個月內拿「血池圖」去和一位自稱羅玄傳人的言陵甫換藥,醫治她的傷。取藥途中意外不斷

,方兆南遇見一名老人與他的孫女陳玄霜,並從老人處習得奇奧武功。然而,當方兆南取得藥與陳玄霜回去找長髮怪人時,洞內僅存一具血肉模糊的屍體與一具白骨…… 名人推薦 「在他小的時候,就特別迷戀武俠小說,在臥龍書院讀書,除正常的課本外,他的書包裡總藏著幾本武俠小說,在家裡看,在上學放學的路上看,甚至在上課的時候也偷偷瞄上幾眼,簡直到了著魔似的地步。其中清末民初時期的兩位作家還珠樓主和朱貞木的武俠小說他最是喜歡,愛不釋手,對他影響最大。」──呂思山︰〈俠氣豪情凝筆端──走近臥龍生〉 ◎絳雪玄霜(一): 那時,他和她都還是八、九歲的孩子,青梅竹馬,一起長大,一塊兒學習武功,一塊兒淘氣遊戲

,轉眼流光,似水年華,十幾年的歲月,很快地過去。當他藝滿離開師門之時,她已是亭亭玉立的大姑娘,一晃眼又是兩年時間,他這次由千里之外趕來這東平湖畔,一半是探望師父,一半是想看看幼小在一起長大的師妹…… 他望著梅花出了一陣子神,才飛身而下,緩步向師父修習內功的靜室走去。忖思之間,人已到了師父修習內功的靜室門外,運足真氣舉手一推,兩扇門應手而開。但見滿室佈垂素帷,觸目一片銀白,兩具銅棺,並放在素帷環繞之中…… ◎絳雪玄霜(二): 那手扶竹杖的老人,踏入這偏殿之後,目光緩緩地掠著群雄臉上掃過,當他目光掃射到了方兆南時,突然停了下來,臉色嚴肅,一語不發。方兆南被他瞧得心神為之一震,只道他

已認出了自己,如若他當著天下英雄之面,提出自己身懷「血池圖」一事,立時將引起一場混亂。言陵甫一直把目光停留在方兆南臉上的奇異舉動,逐漸地引起了群雄的注意,每人的臉色,都逐漸轉變得嚴肅起來。陳玄霜也瞧出了這局面,愈來對兩人愈是不利,緩移嬌軀,走到方兆南身邊說道:「南哥哥,我們走吧!」方兆南心中大感不安,陳玄霜率直地說出要走之事,無疑告訴了別人,兩人已有逃走之心,只覺手中汗水汩汩而出,心中緊張至極,但他又必須竭盡所能地保持著外形的鎮靜。 ◎絳雪玄霜(三): 方兆南把群豪赴會冥嶽,大方禪師、袖手樵隱、蕭遙子三人追敵涉險,神鐘道長率群豪趕往解救,迴輪殿群豪中毒,少林寺三十六高僧遇難慘死,神鐘

道人偽裝受毒不支,天下群豪各顯絕技,相傳葛氏兄弟等諸般經過之情,詳細地說了一遍。其間卻把梅絳雪私授靈丹,陳玄霜身懷「血池圖」兩樁事情,隱了起來。 哪知少林群僧聽得十分仔細,方兆南剛說完,立時有一個和尚問道:「神鐘道人乃武當派中掌門之人,武功高強,天下馳名。葛氏兄弟服了武當保命金丹,解了身受劇毒,但不知方施主和那位陳姑娘,何以未受劇毒感染,難道兩位內功還強過神鐘道人不成?」 ◎絳雪玄霜(四): 青雲道長為人堅毅、多智,愈是陷身在危惡的環境之中,愈是沉著冷靜,一面撥草而行,一面默查陳玄霜留下的痕跡。兩人先後之差,不足一盞熱茶的工夫,尋找陳玄霜留下的痕跡,應該不是什麼難事。哪知這荒草

瀰漫的山谷之中,因久年人跡罕至,荒草彈勁甚大,一腳踏下,腳起草直,竟是找不到陳玄霜落足的痕跡。行進約四、五丈遠,已然到了那山谷總長的一半,但仍然未發現陳玄霜留下的點滴痕跡。一縷恐怖的感受,泛上了青雲道長的心頭,他敏銳地感覺到這險惡的山谷,極可能就是冥嶽中人預布的陷阱。如此看來,陳玄霜可能已經遭了毒手。

巨靈:百年新詩形式的生成與建構(1917-2017)

為了解決干將莫邪賞析 的問題,作者許舜傑 這樣論述:

本文以「詩行」為核心,探討新詩的基本形式「分行自由體」的生成,以及在分行自由體的主導下,新詩如何建構起千變萬化的形貌。過去新詩的形式研究主要關注「新格律詩」和「圖象詩」的發展,但是對於新詩的主導形式,也就是分行自由體卻鮮少關注。長期避開不談的結果,造成對新詩形式原理的陌生,多以形式自由、反對格律、沒有固定規則等概括論之,更將新詩的形式完全視為移植西方詩歌形式的結果,對新詩形式的生成產生了諸多誤解。為探討這個問題,本文共分七個部分。〈緒論〉詳述研究動機、研究範圍、研究方法等,從「詩行」的角度,提出新的現代詩歌分類方式。第一章探討百年來漢語詩歌從破體再到定體的過程,發現到新詩的形式並非完全移植自

西方詩歌,而是古典漢詩破體之後的自然演變。第二章探討新詩的組成份子「漢字」以及「標點符號」、「空格」,提出漢字外型的「字元化」特徵,正是新詩之所以能夠順利採取分行形式完成現代化的關鍵,同時詳述空格與標點符號兩者的消長關係。第三章探討新詩的「句式」,以及「書寫方向」、「對齊方式」,說明新詩是如何由最初延續自舊詩「兩句一聯」的敘事結構,產生今日主導的「單層短句」句式。第四章探討新詩的「詩型」,因常用的分行詩、散文詩、圖象詩三種分類方式,在今日已經不能正確用以說明一首新詩的形式,本文以詩行的使用方式將新詩重新劃分為八種基本詩型,由新的角度檢視新詩的形式結構。第五章探討新詩的「定行化」,固定詩行數目是

近年新詩定型最主要的方向,企圖使新詩從完全的自由體,成為一種有條件的準定型的半自由體。〈結語〉部分,綜合前述對於新詩形式的討論,歸納出新詩形式的發展歷程,包括「生成階段」的「萌芽期」與「定體期」,以及「建構階段」的「奠基期」、「張揚期」、「混雜期」、「極簡期」,發現新詩的形式變化,與社會思潮、印刷排版技術密切相關,今日的數位行動時代正帶領了一波新的形式變革。最後,由形式直指新詩美學的根源,亦即現代人如何透過新詩表現出內心的詩意,而新詩的形式在傳達個人情志的過程中,發揮怎樣的作用。藉由各章成果,確立新詩形式的幾項重要特點:行句分離、終結詩體、由口語轉向書面,以及不對稱的詩歌美學,作為這趟深入新詩

形式演變的奇妙旅程,一份完整的回顧。