工業技術研究院統編的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦郭華仁,陳玠廷,王驥懋,鄭力軒,簡妤儒,陳玉箴,張瑋琦,吳勁毅,徐肇尉,李宜澤寫的 食農X實農:屬於臺灣人的食與農 和吉澤誠一郎,佐佐木紳,青島陽子,麓慎一,北村曉夫的 歷史的轉換期9:1861年.改革與試煉的時代都 可以從中找到所需的評價。

另外網站臺灣土地銀行工研院分行 - 金融機構基本資料查詢- 銀行局全球 ...也說明:金融機構代碼, 0051563. 分支機構名稱, 臺灣土地銀行工研院分行. 地址, 新竹縣竹東鎮中興路四段195號. 電話, 03-5910188. 負責人, 江燕和. 設立日期, 2003-12-15.

這兩本書分別來自開學文化 和臺灣商務所出版 。

明志科技大學 視覺傳達設計系碩士班 劉瑞芬所指導 林貞瑜的 設計趨勢預測應用於設計思考流程之研究 (2021),提出工業技術研究院統編關鍵因素是什麼,來自於設計趨勢、預測方法、設計思考、設計流程。

而第二篇論文國立臺灣藝術大學 古蹟藝術修護學系 李長蔚所指導 劉可煜的 溪底大木匠師王世猛篙尺技藝知識能力之研究 -兼論臺南大木匠師許漢珍 (2021),提出因為有 閩南傳統建築、大木技藝、篙尺、篙尺技藝的重點而找出了 工業技術研究院統編的解答。

最後網站工業技術研究院- 维基百科,自由的百科全书則補充:工業技術研究院 (簡稱工研院,英文簡寫:ITRI)是國際級的應用研究機構,以科技研發,帶動產業發展,創造經濟價值,增進社會福祉為任務。自1973年成立以來,率先投入積 ...

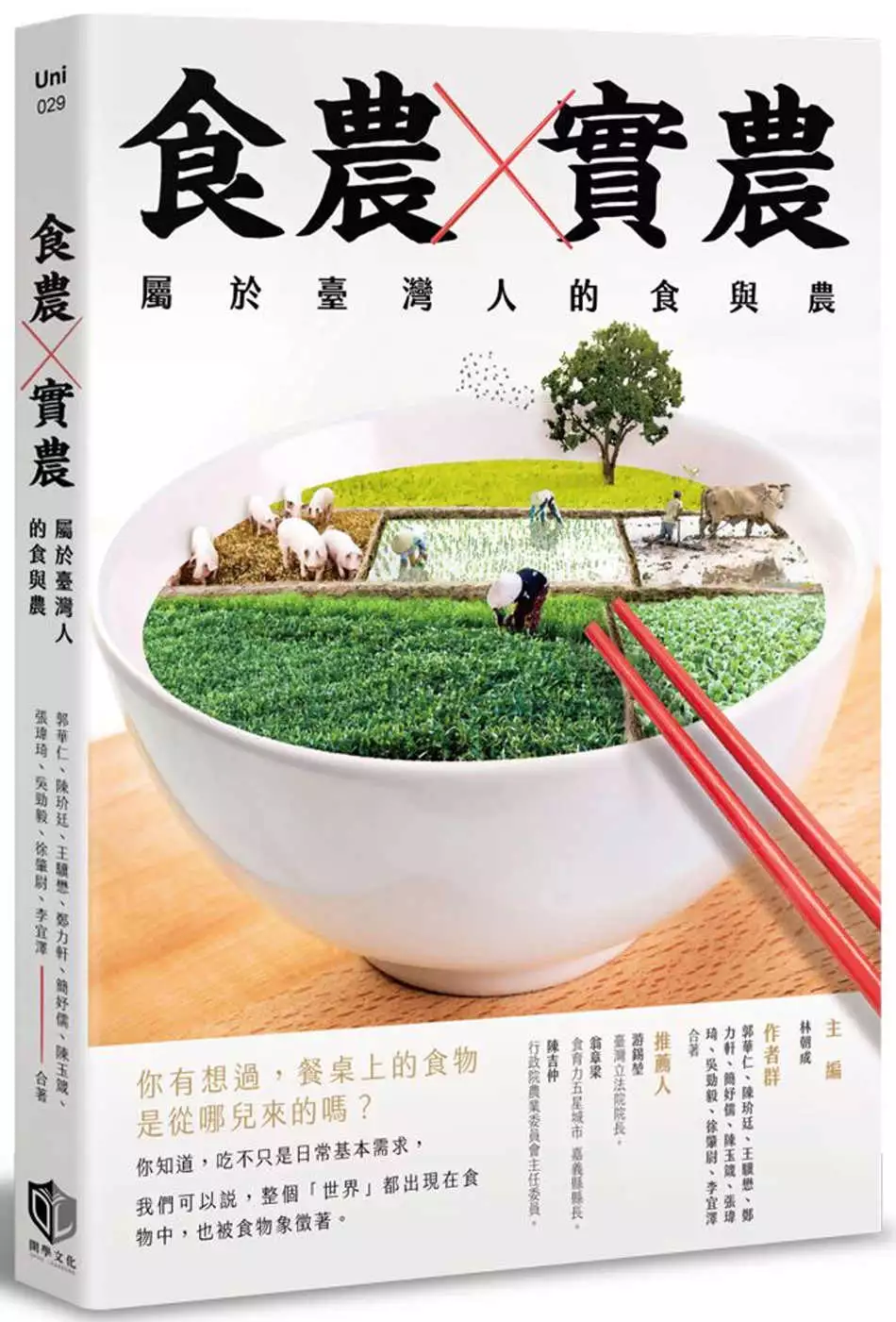

食農X實農:屬於臺灣人的食與農

為了解決工業技術研究院統編 的問題,作者郭華仁,陳玠廷,王驥懋,鄭力軒,簡妤儒,陳玉箴,張瑋琦,吳勁毅,徐肇尉,李宜澤 這樣論述:

晚餐又叫外送了嗎? 桌上那杯才剛買的手搖飲或咖啡是如何才能送到你面前? 食物的意義是什麼呢? 正如同我所指出的,它不只是意味著展示,而是意味著更大的主題和狀態。我們可以說整個「世界」都出現在食物中,也被食物所象徵。──Roland Barthes,2008:32 隨著全球經濟與農業模式的改變,除了造成土地劇烈的污染,依靠土地餵養的產業們遭受到前所未有的衝擊,消費者的疑惑與不安也不斷地湧現。所謂友善環境推動的有機農業轉型,若要永續經營要付出什麼代價?臺灣早期風光一時的養殖漁業遺留給後代子民們的困境?商場中標示有機的商品是否值得信任,所謂的基改食物對人體又是好是壞?面對萊豬禽流

感等疫情,畜牧業和相對應連鎖產業的危機處理?外送文化崛起,不只是消費習慣的改變,影響的更是我們與土地的那份連結…… 上述種種問題,看似遙遠卻著實與生活交織著。 每個人都是環境的一部分,同時被環境滋養著;土地與人們彼此的關係絕非僅止於緊密,而是根本上地身為一體。臺灣食農教育已推動多年,食農法更於2022年拍板定,其教育勢必需要結合實際農業與社會飲食現況的觀點和面向,具體落實為行動學習。本書所刊載的九篇論文便是根據這個實踐導向,探討食農社會學的各種現象和食農議題在環境、技術、經濟、社會、教育、文化和地方等多面向內涵的構成和反身性的實踐。 專文推薦 行政院農業委員會主委 陳吉仲

開學文化發行人 顧忠華 特別推薦 臺灣立法院院長 游錫堃 食育力五星級城市嘉義縣縣長 翁章梁 行政院農業委員會主任委員 陳吉仲 清華大學人社院學士班助理教授、行政院農委會食農教育推動小組組員 李天健 臺師大人類發展與家庭學系教授、行政院農委會食農教育推動小組組員 林如萍 農業科技研究院農業政策研究中心副主任 陳玠廷 社區大學全國促進會秘書長、行政院農委會食農教育推動小組組員 楊志彬 主婦聯盟環境保護基金會董事長、臺北市文山社大校長、行政院農委會食農教育推動小組組員 鄭秀娟

工業技術研究院統編進入發燒排行的影片

大家歹勢啦!這篇文有點長,因為講到政策,我就情不自禁停不下來。

今年是高雄改制及更名的一百週年。回顧過去百年的發展,我們由名為「打狗」的漁村,數十年來成為台灣最重要的工業城市,肩負國家經濟發展的使命,如今朝向國際宜居港灣城市轉型。

今天是我就任市長以來,第一次施政報告。我提出四大優先、13個方向,考量到過去歷史、展望高雄未來,在城市轉型的關鍵時期,希望為高雄的下一個一百年,奠定堅實的發展基礎,也為市民創造更好的生活。

.

👉四大優先:

#產業轉型

•橋頭科學園區

• 亞洲新灣區設立5G AIoT創新園區、5G應用示範場域

•轉型高階製造中心(和發+仁武)

•新材料創新研發專區

•高雄表參道計畫(以車站為核心,將後驛、大連、長明、三鳳中街、新堀江、中央公園、南華、六合等商圈進行轉型改造)

•205兵工廠遷建

•打造前鎮國際級觀光漁港

#增加就業

•青年創業資源網、青年創業發展基金、青年就業超前部署(大實習計畫)

•培育專業技術人才

•鳳山中城計畫(結合衛武營國家藝術中心與周遭建軍站藝術群落的文化藝術能量,積極爭取「台灣設計研究院南部分院」、「文策院南部中心」與國家級博物館來高雄設點)

#交通建設

•積極推動捷運岡山路竹延伸線、小港林園線、黃線

•加速輕軌二階

•大眾運輸接駁MeN.Go

•綠色交通運具

•共享運具(YouBike 2.0將繼續擴增租賃站,公車式小黃將提供更彈性的預約服務)

#解決空污

•國營事業帶頭降低污染源

•持續改善空污(PM2.5 AQI橘色提醒110年目標力求降為108年的一半,281站日)

👉除了四大優先外,市府也將以13個方向來努力,帶給市民好生活。

[#真安心]

1.財政紀律 舉債減少 建設增加

2.基礎建設強化

•路平SOP(落實道路施工標準化、道路挖掘管理再精進)

•綠園道(鐵路地下化完工、拆除陸橋後,將原先的鐵路廊帶,打造成為城市中的綠園道)

•透過公民參與設計,打造共融式公園

•污水接管工程

3.強化系統防災能力

•警消設備提升

•科技辦案執法、警民合作、打擊犯罪

•治水防災(針對積淹水熱點,加速提出改善方案等)

[#顧教育]

4.學童上課有冷氣(結合綠能、節電等措施)

5.推動雙語教育

6.校園永續環境

7.提升運動環境

•友善運動環境

•以促參方式、活化閒置空間、引進民間資源,增設10個國民運動中心為目標

• 開放夜間學校戶外運動空間(預計明年6月前可完成62校)

•選手培訓獎勵與生涯發展

[#好生活]

8.在地文化 走入世界

•海洋流行音樂中心

•文化建設繼續推動(大美術館、見城、興濱、眷村文化保存)

•打造南台灣國際觀光城市

•原鄉建設與文化傳承

•友善新住民

•客家文化保存

9.減輕青年負擔—#長照、#幼托 政府都在

•興辦社會住宅(四年內預計興建/興辦至少6,000戶)

•降低托育與托幼負擔(將開辦首創全國夜間托育及臨時托育、公共托嬰中心、社區公共托育家園至110年底將可達34處)

•持續提升公共化幼兒園供應比率(預計110年公共化可達40%)

•長照服務涵蓋率提升(長照服務涵蓋提升至46.59%、1學區1日照預計111年完成達65個)

10.衛生醫療與防疫

11.社會安全網全力建構

•勞工權益維護

• 社區關懷照顧據點(111年底目標達500處)

•照顧弱勢家庭

•強化社會安全網計畫

•維護高齡者健康(肺炎鏈球菌疫苗+居家醫療交通費補助)

•毒品防制

12.建構農漁業高雄隊

•挺豬農加碼方案(發給每場養豬場消毒劑、補助養豬場除臭生物製劑、全面補助豬瘟疫苗)

•輔導農民因應價格波動

•農作物保險(市府編列1千萬預算,針對水稻、芒果、香蕉(植株/收入)、番石榴、荔枝、棗、木瓜、梨等8項農產品,補助農民參加「農作物保險」)

•漁產品輔導

13.發揮治理效能

•智慧城市推動委員會

作為高雄子弟,回饋故鄉,是我一生的理想;只要市府團隊在任的每一天,都將秉持「緊緊緊」的精神,讓高雄成為所有人都能夠實現理想、築夢踏實的海洋首都。

大港起風湧之時,高雄人從來就不怕挑戰,我們將以撼動TAKAO的精神,向前程邁進。謝謝大家。

.

完整簡報👉 https://www.facebook.com/pg/chenchimai/photos/?tab=album&album_id=3626938120701775

設計趨勢預測應用於設計思考流程之研究

為了解決工業技術研究院統編 的問題,作者林貞瑜 這樣論述:

台灣近年愈來愈重視設計產業,政府提倡將設計作爲企業的目標策略與核心,不過目前許多政策仍在規劃階段,只有少數成功的大型企業,早已開始進行設計趨勢相關的研究工作,因此本研究動機為瞭解企業執行設計趨勢的目的與過程,以及對設計師的影響。本研究採用質性研究中的半結構式訪談,以台灣本土大型科技企業之設計中心作為本研究之個案,透過研究目的:一、瞭解企業內部如何進行設計趨勢預測與彙整。二、企業內之設計師如何應用設計趨勢進行設計思考與發想。三、設計趨勢對於企業內的設計師的影響為何。以及文獻探討的歸納,聚焦於企業中執行設計趨勢預測與設計思考之流程及應用,以及企業內之設計師認為趨勢預測之於個人或公司之影響,訪綱分

為四大類,共26道題目,分別訪談八位參與過設計趨勢研究之設計師,從中瞭解設計趨勢的重要性。本研究依照企業內部設計師們所提供的經驗與建議,研究者根據訪談結果提出下列點結論:1、企業內之設計中心執行趨勢,會綜合多種不同形式的團體預測方法使用,每年無固定使用之方法,會依據人員、目標的不同去做調整,訂定趨勢結論。;2、企業全體人員可從宏觀趨勢抓取機會點,在成立新專案時導入,而設計人員可從設計趨勢抓取應用面,在設計發想時導入使用,或是設計提案時導入設計理念中。;3、設計趨勢對於設計師而言,是一個與時俱進的工具書,使設計作品在產業界的壽命更加長遠。4.趨勢研究結果不需要強制在設計中心內部去做驗證,可以從市

場回饋中得到答案。

歷史的轉換期9:1861年.改革與試煉的時代

為了解決工業技術研究院統編 的問題,作者吉澤誠一郎,佐佐木紳,青島陽子,麓慎一,北村曉夫 這樣論述:

想理解歷史,轉換視角是不夠的 這套書,讓你完全扭轉世界史的理解方式! ────────────────給我一個年分,我就給你全世界──────────────── 身處十字路口面臨抉擇的國家們 是改革奮起還是迎向覆滅? 劇變浪潮中呼吸時代氣息的小人物 相互影響共同串聯的全球史 ★★★★★歷史教科書權威 日本山川出版社70周年紀念鉅獻★★★★★ 中央研究院近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫 輔仁大學歷史學系兼任教授 周雪舫 中央研究院歷史語言研究所副研究員 藍弘岳 專文導讀 ▶▶▶故事StoryStudio網站▶轉換期全系列書評▶陸續上線中▶▶▶ story

studio.tw/columnist/cptwbook 西元1861年,人類歷史的轉捩點──────── ▶東亞:太平天國與英法聯軍造成清朝動盪,幕末西力進逼迫使日本開國 ▶中北亞:俄國向中亞擴展勢力,解放農奴推動現代化改革 ▶南亞:東印度公司託管結束,英屬印度殖民統治正式確立 ▶歐洲:義大利建國,列強對內統合國民,對外爭奪殖民地 ▶北美:南北戰爭開打,美國完成真正意義上的統一 世界史還可以用怎樣的方式討論?聚焦在短時間甚至單一年分的橫切式敘述法,可以幫助我們看出怎樣的全球史面貌?陸續出版的「歷史的轉換期」,進入十九世紀中期動盪的世界局勢。在這一冊裡,我們又看

到了不同的書寫嘗試。 談到1861年前後,熟知近現代史的人大概能講出此時世界各地的發展:被英法聯軍及太平天國夾擊的清朝,明治維新的日本,南北戰爭的美國,挾工業革命之勢殖民亞非的西歐列強,新興的日耳曼與義大利民族國家等等。這是改革與試煉的時代。若要用兩個關鍵詞彙來宏觀概括,就是帝國主義及民族主義。帝國主義促成富國強兵,受外力侵略的舊國家則力圖思變;民族主義促成各地域人民的分裂與統合,更是現代國家競逐及國際爭端的濫觴。然而,這時期的世界史並不只是用兩個抽象的宏觀名詞便能解釋。本冊更關心的,是一個個充滿不確定、活生生的歷史人物。 談到當時具代表性的人物,你一定聽過俾斯麥,但可能沒聽過伊格

納提耶夫;你可能知道恭親王奕昕,但不一定知道米德哈特.帕夏。身為俄羅斯外交部亞洲局長的伊格納提耶夫,在大博弈時代力主俄國進入中亞,英法聯軍進入北京時擔任清朝對外的折衝角色以換取遠東沃土,更曾與日本幕臣使節交涉北方諸島國界,並為了鄂圖曼國土與俾斯麥在談判桌上交手。而同樣在國家存亡之際挺身而出的,除了清朝的恭親王奕昕外,還有力圖改革、頒布新憲法的鄂圖曼大宰相米德哈特.帕夏;他不只成功讓巧取豪奪的伊格納提耶夫受挫,留下的改革精神更啟發了後續土耳其的建國運動。 在這個帝國主義風起雲湧的時代,他們都以一己之力,盡可能為自己的國家謀求更好的未來。我們可以看到,這群人身處新舊國家的轉型夾縫,呼吸著同一

股時代氣息,卻邁向了不同的結局;而他們串起的微觀故事,構成了一幅極其迷人的全球史面貌。 兩個力挽狂瀾的大帝國(大清、鄂圖曼),兩個急起直追的小國家(俄國、日本),以及一個剛成立的新興民族國家(義大利)。以1861年為舞台,一群運籌帷幄的歷史人物為主軸,我們得以看見大時代的巨變浪潮下,充滿能動性的個人,如何面對不確定的未來作出抉擇,為自身國家引路。 「歷史的轉換期」套書特色 ▶橫切式敘事,全球史書寫的另一種可能 以往的歷史寫作,多半著重單一地區或主題,從上古一路談到現代,也就是時間軸的「縱切式敘事」。近年全球史概念盛行,提倡以更廣闊、更多元的視野理解歷史,也出現不少挑戰這種縱切

式敘事的新歷史著作。包括新觀點的嘗試(自然史、環境史),新視角的切入批判(東亞視角、庶民視角、遊牧民族視角),以及多語言史料的引用(貿易史、文化交流史)。然而,真正從根本上顛覆、提出新的「橫切式敘事」的,就是這套書了:它挑選一個特定歷史年分,並告訴你,那時間全世界各地都發生了些什麼事。 ▶推動世界前進的「轉換期」:當時人的能動性,及各地重大轉變的共時性 然而,挑選特定年分,並不是漫無目的的挑選,也不是以後人眼光做後設角度的挑選。本套書挑選的11個年分,都是「當時人們深切感受到重大變化」的轉換期。他們跟今天的我們一樣,都面對不可預測的未來,不斷做出相同或迥異的選擇。本套書即針對此能動性

進行分析。同時,這樣的變化具備「共時性」,好幾個地區同時產生了類似的重大轉變,而這段轉換期帶動了世界前往下一個階段。本套書開創了某種可能,也就是不以零星四散的方式敘述,而是透過廣闊的視野,通盤關注同一時間各地人們直接面對的問題,以及他們回應問題的多樣性與共通性。 ▶具體實例如漣漪一般,彼此碰撞而成的世界 本套書雖標舉全球史的廣闊視野,但在挑選篇章上抱持自由態度,不強制對同一時間的世界各地進行平均挑選,而是在這狹窄但別具意義的時間範圍內,盡可能提供鮮明生動的實例。這些事例像漣漪一般,不斷往外擴散又彼此重合;描繪出這些漣漪彼此碰撞的軌跡,就是本套書的特徵。「世界史」不是各國國別史的集合體

,也不是單一框架下的均質產物;從紮根於各地區的視野出發,透過彼此接觸的對話,展現出活生生的鮮明姿態,這才是本套書所談的世界史。 ▶主流與非主流並進,拓寬視野,提升歷史素養 專文由各冊編者自由挑選,不侷限是主流或非主流地域的歷史。部分冊數挑選廣為人知的歷史進行分析(如第一冊,羅馬帝國與秦漢帝國);部分冊數則依該年代面臨之變遷,挑選鮮為人知的歷史為例(如第八冊,北亞毛皮貿易、東南亞海盜與印度洋西岸奴隸制)。在培養新時代提倡的「歷史素養」時,拓寬以往對歷史的理解視野是必要的。而本套書正是最好的示範與參考用書。 ▶各冊編者總論,重點補充專欄,以及臺灣學者推薦序 各冊開頭均附該冊編者

總論,講述該特定年分世界各地面臨的重大轉變為何,帶領讀者概觀整體樣貌。除了主要敘述,也附上做為補充的專欄。本次引進繁體中文版,也邀請歷史學者擔任各冊導讀人,補充臺灣在地學者的觀點。 好評推薦 中央研究院近代史研究所助研究員 陳建守 選書企畫 輔仁大學歷史學系兼任教授 周雪舫 中央研究院歷史語言研究所副研究員 藍弘岳 專文導讀

溪底大木匠師王世猛篙尺技藝知識能力之研究 -兼論臺南大木匠師許漢珍

為了解決工業技術研究院統編 的問題,作者劉可煜 這樣論述:

漢式傳統建築以木構造為棟架,閩南式傳統建築即為其中一類,閩南式傳統建築的大木棟架為建築的結構基礎,大木匠師不僅需要考量棟架結構中構件的製作與組合,還需要考量相關的尺寸用度、結構美學、營建禁忌等設計要求。大木匠師將結構與設計要求做整合後,會將其展現在一枝長桿之中,即三維的空間與設計被匯集在二維的「篙尺」之中。而繪製篙尺的過程,稱為「落篙」。閩南傳統建築是由大木作匠師負責統籌,以具有篙尺技藝的大木匠師為尊,稱為執篙師傅。執篙師傅決定了建築物整體的棟架形式、結構、構件及美學等元素,將構件對應的符號表達於篙尺之中,並在篙尺之中形成完整的建築棟架。臺灣傳統建築形式主要承襲了明末清初時期渡海來臺的福建先

民,尤以福建南部地區為主。移民之中不乏漢式傳統建築的匠師,給臺灣帶來原鄉地區的大木作營造技術。包含木構造的形式與結構,如穿斗式、疊斗式等;設計的手法與工具,如篙尺的使用等。本研究以文獻蒐集、匠師訪談進行彙整,以圖表進行整理與分析。對福建的王世猛匠師與臺灣的許漢珍匠師之傳統建築的規劃與棟架設計、篙尺符號所含的意義與設計規範、落篙程序進行比較研究。並將王世猛匠師的口述與實際落篙情形結合其相關文獻,再擴及許漢珍匠師的相關文獻,以對兩位匠師在落篙技藝的相似與差異進行比較研究。就此分析兩位匠師在落篙技藝之相似與差異的可能原因與各自的設計原理,以提供未來研究者之參考,並為傳統建築篙尺技藝之領域略盡綿薄貢獻

。

工業技術研究院統編的網路口碑排行榜

-

#1.財團法人工業技術研究院誠徵電動機車產業推動計劃(工讀生)

公司名稱:財團法人工業技術研究院. 統一編號:02750963. 公司人事聯絡人:暫不提供 □先生 □小姐. 公司負責人:李世光董事長. 公司員工數: 6200 人. 於 campus.sce.pccu.edu.tw -

#2.財團法人工業技術研究院 - 透明足跡

企業統一編號: 02750963. 企業名稱: 財團法人工業技術研究院 ... 財團法人工業技術研究院-單身宿舍新建工程(103)府建字第00652號. 管制編號: J58A4358. 於 thaubing.gcaa.org.tw -

#3.臺灣土地銀行工研院分行 - 金融機構基本資料查詢- 銀行局全球 ...

金融機構代碼, 0051563. 分支機構名稱, 臺灣土地銀行工研院分行. 地址, 新竹縣竹東鎮中興路四段195號. 電話, 03-5910188. 負責人, 江燕和. 設立日期, 2003-12-15. 於 www.banking.gov.tw -

#4.工業技術研究院- 维基百科,自由的百科全书

工業技術研究院 (簡稱工研院,英文簡寫:ITRI)是國際級的應用研究機構,以科技研發,帶動產業發展,創造經濟價值,增進社會福祉為任務。自1973年成立以來,率先投入積 ... 於 zh.wikipedia.org -

#5.109 年度預算財團法人工業技術研究院編 - 中華民國經濟部

二、 工研院北美公司-109年度預算書 ... 年台統(一)義字第0548 號令公布之「工業技術研究院設置條 ... 其他有關工業技術之研究發展或配合政府科技政策、產業升. 於 www.moea.gov.tw -

#6.2021年財團法人工業技術研究院得標案件 - 開放標案

2021年財團法人工業技術研究院得標案件. 公司統一編號:2750963 查看公司資料. 2017 2020 2021 0 100萬 200萬 300萬 400萬 500萬 600萬 700萬 800萬 900萬. 於 pcc.mlwmlw.org -

#7.財團法人工業技術研究院 - 公司登記查詢(台灣)

統一編號 : 02750963; 英文名稱: INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE; 代表人姓名: 劉O雄; 公司所在地: 新竹縣竹東鎮中興路四段195號; 英文地址: NO.195, SEC.4, ... 於 www.companys.com.tw -

#8.科技專案機構的效益評估---以工研院、資策會為例

一、開會時間:中華民國九十一年十二月十日二、開會地點=工業技術研究院第十四館 0 一二會議室三、會議主持人:工業技術研究院電通所呂忠心副所長四、出席人員:〈一)研究 ... 於 books.google.com.tw -

#9.經濟部工業局FY98機械產業藍領及白領人才培訓計畫

公司發票抬頭, 統一編號, 發票: 二聯式(含個人) ... 即期支票或郵政匯票:抬頭「財團法人工業技術研究院」,掛號郵寄至:新竹縣竹東鎮中興路四段195號21館101室–工研 ... 於 www.hvac-net.org.tw -

#10.財團法人工業技術研究院 - 公司登記查詢中心

統一編號, 02750963. 公司狀態, 核准設立. 公司名稱, 財團法人工業技術研究院. 公司英文名稱, INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE. 資本總額(元), 467,966,000. 於 www.findcompany.com.tw -

#11.財團法人資訊工業策進會

經部推動原鄉科技應用5技術落地南投仁愛鄉. 經濟部推動原鄉科技應用,旗下兩大法人單位的資策會、工研院展現技術能量,將科技專案成果導入原鄉生活日常,選定南投縣仁愛鄉 ... 於 www.iii.org.tw -

#12.竹東工研院郵局

局號 006156-9; 局名 竹東工研院郵局(新竹56支); 成立日期 民國73年11月20日 ... 地址 新竹縣竹東鎮中興路4段195號(工研院中興院區內); 郵遞區號 310401 ... 於 www.post.gov.tw -

#13.財團法人工業技術研究院- 店家介紹 - 中華黃頁

統一編號 :. 02750963 · 公司狀況:. 營業中 · 公司名稱:. 財團法人工業技術研究院 · 公司類型:. 其他 · 資本總額:. 467966000 · 實收資本額:. -- · 代表人姓名:. -- · 公司 ... 於 www.iyp.com.tw -

#14.財團法人臺灣經濟科技發展研究院

本院為政府捐助所設立之專業機構,原名稱為「財團法人臺灣經濟發展研究院」,成立於民國七十年十一月十日,奉經濟部經(70)技47197號函核准立案。經臺灣臺北地方法院 ... 於 www.tedr.org.tw -

#15.工業技術研究院 - 國立政治大學職涯發展與實習/志工平台

統一編號 :: 02750963; 聯絡人:: 陳如芬; 地址:: 新竹縣竹東鎮中興路四段195號; 電話:: 03-5917976. 工作職缺. 職缺名稱, 地區, 刊登日期 ... 於 cd.nccu.edu.tw -

#16.財團法人工業技術研究院 - OPENGOVTW

財團法人工業技術研究院統一編號為02750963. 所在地為新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段195號。 於 opengovtw.com -

#17.國立中央大學與財團法人工業技術研究院聯合研發中心設置辦法

第一條國立中央大學(以下簡稱本校)為推動與財團法人工業技術研究院(以下. 簡稱工研院)合作與研發資源整合,依據「國立中央大學與財團法人工業. 技術研究院學研聯合研發 ... 於 ncu.edu.tw -

#18.國立臺灣大學科學技術研究發展採購案決標公告

決標日期. 104/05/12. 決標金額. 新臺幣1,000,000.00 元整. 得標廠商. 財團法人工業技術研究院. 廠商統編. 02750963. 廠商地址. 新竹縣310 竹東鎮中興路四段195 號. 於 ga.ntu.edu.tw -

#19.全國營業(稅籍)登記資料集 - SheetHub.com

統一編號 營業人名稱 資本額 設立日期 使用統一發票 02750680 胖媽冰品小吃店 30000 1021009 N 02750703 金綠地 3000 0750312 N 02750794 金泰號 3000 0760701 N 於 sheethub.com -

#20.科技產業CTO研發高階主管研習班 - 臺灣自行車輸出業同業公會

培育技術研發高階主管CTO人才,工研院特邀集業界專家 ... (五)適合對象:產業界高階、工研院組長級或以上技術主管 ... 統一編號. 聯絡人姓名. Email. 聯絡人電話. 於 www.tba-cycling.org -

#21.工研院首位女院士自揭曾遭董事會解任致力發展癌症新藥

記者洪友芳/台北報導〕生技公司Onward Therapeutics董事長暨執行長葉常菁今天獲選工研院的首位女院士,她在授證典禮中不諱言自揭她創業智擎(4152) ... 於 ec.ltn.com.tw -

#22.工業技術與資訊347期 - 第 48 頁 - Google 圖書結果

el 目工業技術研究院 c 螢幕往往是 3C 產品構成消費者第一印象的重點。工研院的「積層式 3D 線路技術」,將筆記型電腦螢幕可顯示面積與機體正面面積比,由 82 %大幅提升 ... 於 books.google.com.tw -

#23.廠商檢索 - 台灣工業用地供給與服務資訊網

廠商名稱 財團法人工業技術研究院; 廠商地址 台南市安南區工業... 行業別 72 研究發展服務業; 工廠面積(平方公尺) 30,000; 資本額(萬元) 0; 員工人數 646. 於 idbpark.moeaidb.gov.tw -

#24.ITIC

1979年,工業技術研究院( ITRI ) 成立後的第六年,有感於創新研究需要落實應用 ... 工研院數十年以來累積的研發能量,與ITIC 的創投專業結合,不但能深入了解技術型新 ... 於 itic.com.tw -

#25.工研精品– HYA-HEAL+ 訂購單

請於通訊處填寫訂購資料、收件人、聯絡電話、收件地址、發票抬頭、統一編號. 匯款. 匯款帳號:156-005-00002-5 台灣土地銀行工研院分行戶名:財團法人工業技術研究院. 於 www.materialsnet.com.tw -

#26.中央研究院統一編號知識摘要 - 紅頁工商名錄大全

【中央研究院統一編號知識摘要】免費登錄台灣地區的公司資料,工商指南,市場推廣,商品與服務的詢價,外包,買賣等生活資訊_上台灣大紅頁網,上網就紅。 於 www.iredpage.com -

#27.財團法人工業技術研究院 - 台灣公司網

財團法人工業技術研究院(INDUSTRIAL TECHNOLOGY RESEARCH INSTITUTE),統編:02750963 電話:03-5917023 傳真:03-5820404,地址:新竹縣竹東鎮中興路四段195號, ... 於 www.twincn.com -

#28.工研院機械與機電系統研究所系列叢書訂購單

工研院 機械與機電系統研究所系列叢書訂購單. 客戶資料:姓名: □先生□小姐職業:. 電話: email:. 收件地址:. □發票資料:□二聯□三聯 統編: 抬頭:. 於 www.automan.tw -

#29.勞動部職業安全衛生署

即時新聞澄清 · 108-10-15外送員與平台業者如經確認屬勞雇關係者,其勞健保及勞退金... · 108-08-15勞動部職安署推動工業用機器人安全源頭管理,促成產業與勞... · 108-07-31 ... 於 www.osha.gov.tw -

#30.財團法人工業技術研究院(量測中心) - ITRI - 展昭國際企業 ...

證號:A4013財團法人工業技術研究院(量測中心) CENTER FOR MEASUREMENT STANDARDS/ ITRI. 負責人:段家瑞 DUANN, JIA-RUEY. 公司地址:新竹市光復路2段321號16館202 ... 於 www.chanchao.com.tw -

#31.The Collected Works of Margaret C. Fung, Ph. D.

Nung Yeh K'o Chi Jen Tsai Tzu Liao Tang Hsi Tung Kung Nung 農業科技人才資料檔系統 ... Kung Yeh Chi Shu Yen Chiu Yuan Pien 工業技術研究院編[Industrial ... 於 books.google.com.tw -

#32.99年版關稅海關緝私法令編 - 第 128 頁 - Google 圖書結果

... 園區事業免補繳進口稅捐主旨:工業技術研究院電子工業研究所擬將其在「超大型積體電路研究發展計畫」項下免稅進口之機器設備租與○○積體電路製造股份有限公司使用, ... 於 books.google.com.tw -

#33.工業技術研究院統編 - Buuchau

18 列財團法人工業技術研究院統一編號(統編):02750963,地址:新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段195號,資本額:467966000,設立日期:1986-04-01,分類:新竹學術研究機構, ... 於 www.buuchau-chau.me -

#34.研發/製程工程師 - 國立成功大學圖書館

公司名稱: 工業技術研究院. 公司簡介. 統一編號:, 02750963. 員工人數:, 6171人. 成立時間:, 62/09/07. 資本額:. 產業別:, 專業、科學及技術服務業. 於 jobfair.osa.ncku.edu.tw -

#35.我國機場應用無線射頻識別(RFID)技術之研究與示範

交通部運輸研究所合作研究/共同研究計畫出版品摘要表出版品名稱:我國機場應用無線 ... 號碼:02-25450426 合作研究單位:財團法人工業技術研究院計畫主持人:研究人員: ... 於 books.google.com.tw -

#36.工業技術研究院-首頁

工研院 IEKCQM:2021年製造業創歷史次高成長 · 2021 IEKTopics|半導體設備前進國際市場 · 2021 IEKTopics|化材產業低碳回收材料助攻國際合作. 於 www.itri.org.tw -

#37.工業技術研究院統編,大家都在找解答。第1頁 - 旅遊日本住宿 ...

公司概況,工業技術研究院致力於加速國家工業技術發展,開創新興科技產業,協助產業技術升級。工研院提供企業界多方位的服務。企業界可...統一編號,02750963.,公司名稱: ... 於 igotojapan.com -

#38.陳樹推企業永續經營ESG 簡又新上「淨零排放時代的企業發展」

統一 董事長承諾:星巴克不漲價!11/30 前指定飲品優惠買一送一 ... 第28屆東元獎頒獎典禮20日下午在台北舉行,工業技術研究院董事長李世光應邀出席 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#39.財團法人工業技術研究院的統編、統一編號: 02750963 - 樂趣地圖

財團法人工業技術研究院統一編號(統編):02750963,地址:新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段195號,資本額:467966000,設立日期:1986-04-01,分類:新竹學術研究機構, ... 於 poi.zhupiter.com -

#40.工研院產科國際所【IEK產業情報網】提供IEK Consulting專業 ...

IEK產業情報網,為工研院產業科技國際策略發展所(產科國際所)所成立,藉網際網路之便及電子化服務平台,提供各界最豐富、精闢的產業情報與專業顧問(IEK Consulting) ... 於 ieknet.iek.org.tw -

#41.財團法人工業技術研究院×新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段 ...

財團法人工業技術研究院統一編號:02750963,地址:新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段195號,資本額:467966000,店家公司狀況:,核准設立日期:1986-04-01. 於 aibee.com.tw -

#42.工業技術研究院 - Facebook

創新綠能科技工研院院士促編經費支應| 聯合新聞網:最懂你的新聞網站. 工研院第十屆院士會議剛結束,針對全球2050淨零碳排目標國際新局勢,院士群 ... 於 www.facebook.com -

#43.工業技術研究院電子與光電系統研究所 - 台灣區光學工業同業公會

統一編號 :, 02750963. 電子郵件:, 無提供. 網址:, https://www.itri.org.tw/chi/Co. 營業項目:, 工業技術研究院電子與光電系統研究所為協助我國主流的電子與光電 ... 於 www.optical.org.tw -

#44.財團法人工業技術研究院函

培育技術研發高階主管CTO 人才,工研院特邀集業界專家 ... Research Institute. 科技產業CTO 研發高階主管研習班報名表. 統一編號. 聯絡人姓名. 於 www.tami.org.tw -

#45.財團法人工業技術研究院 - 1111人力銀行

職缺招募|工業技術研究院成立於1973年,是國際級的應用科技研發機構, ... 間時約聘_工研院巨資中心_AI調研分析實習生(W302)、【原住民徵才專區】工研院人資工讀生(可 ... 於 www.1111.com.tw -

#46.[請益] 中研院的統一編號- 看板sinica - 批踢踢實業坊

請問中研院的統一編號是? 因為人不在實驗室, 但待會有需要用到,有人知道嗎? 謝謝。 -- 於 www.ptt.cc -

#47.創新工業技術移轉股份有限公司劉文雄05059660 - 工商筆記本

創新工業技術移轉股份有限公司, 統一編號:05059660, 地址是台北市大安區和平東路2段106號6樓, ... 董事長, 劉文雄, 財團法人工業技術研究院, 159,000,000. 於 notebz.com -

#48.創新工業技術移轉股份有限公司

統一編號, 05059660. 公司名稱, 創新工業技術移轉股份 ... 董事長, 劉文雄, 財團法人工業技術研究院, 159,000,000. 董事, 張培仁, 財團法人工業技術 ... 於 data.bznk.com -

#49.法規內容-工業技術研究院所有事業用地適用減免規定之核釋

三、另據函准經濟部84/10/28經84商字第84034474號函稱:「該院係經立法特許設立,由中央政府捐助設立,受本部主管監督之財團法人,為產業界提供工業技術研究之服務,以加速 ... 於 law-out.mof.gov.tw -

#50.電動車輛傳導式充電系統安全測試服務計畫

電動車輛傳導式充電系統安全. 測試服務計畫. 工業技術研究院. 機械所. 智慧車輛技術組 ... 統一編號:. 地址:. 聯絡人:. 電話:. 手機:. 傳真:. 發票抬頭:. 於 www.bsmi.gov.tw -

#51.財團法人工業技術研究院統一編號 - 台灣公司行號

財團法人工業技術研究院統一編號. ... 位於台北市大安區和平東路2段106號6樓的創新工業技術移轉股份有限公司,成立於1979年,資本額2,000,000,000元。 於 zhaotwcom.com -

#52.「財團法人工業技術研究院統編」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康 ...

工研院 提供企業界多方位的服務。企業界可... 統一編號, 02750963. ,和成、工業局與工研院攜手打造AI人工智慧研磨拋光機器人後疫情時代助製造業復甦「金閃閃」放光芒! 2020 ... 於 1applehealth.com -

#53.工作生活平衡獎座- 工業技術研究院

圖片內容說明. 工作愉快: 工研院為一國家級研發機構,亦是許多科技人的搖籃,為延攬與培育優秀人才,故賦予員工更多之自主與靈活性,以激發工作創意 ... 於 wlb.mol.gov.tw -

#54.新竹物流

2021/11/15 【公關】【新竹物流】11/15 經濟部、工研院、新... 2021/11/03 【一般】110年雙11服務調整 ... 2021/11/10 【一般】110/11/10起,超商統倉困聯費用調整. 於 www.hct.com.tw -

#55.工研院量測中心 - NML 國家度量衡標準實驗室

主管單位:經濟部標準檢驗局 執行單位:工業技術研究院量測技術發展中心 ©2021 NML 國家度量衡標準實驗室All Rights Reserved. 隱私權保護政策. 於 www.nml.org.tw -

#56.精選企業會員專屬優惠!2019_Q4最低82折優惠專案精選企業名單

統編. 公司名稱. 項次. 統編. 公司名稱. 1 73251209 統一企業(股)公司. 312 22318608 台灣山葉機車工業股份 ... 6 02750963 財團法人工業技術研究院. 於 www.thsrc.com.tw -

#57.經濟部主管財團法人名冊

工業技術研究院. 0414517. 62.1.31總統. 六二台統(一)義. 字第○五四八號. 令公布設置條例. 62.01.31. 經(62)技27426. 號. 李世光. 院長. 劉文雄. 新竹縣竹東鎮中. 於 serv.gcis.nat.gov.tw -

#58.工研院_財團法人工業技術研究院 - 104人力銀行

【徵才職缺】工研院機械所-電動車車用軟體工程師(D400)、工研院智慧機械中心_軟體工程師(0D200/D300)、工研院機械所-智慧車輛(自駕車/電動車)專案執行管理 ... 於 www.104.com.tw -

#59.工業技術研究院統編 - 遊戲基地資訊站

提供工業技術研究院統編相關文章,想要了解更多工研院薪水、工業技術研究院統編、財團法人工業技術研究院匯款有關電玩與手遊文章或書籍, ... 於 najvagame.com -

#60.國家中山科學研究院

本院主要業務為國防科技及主要武器裝備之研究發展,建構自主國防力量,厚實未來武器系統發展之基礎,滿足國軍作戰需求。 於 www.ncsist.org.tw -

#61.財團法人工業技術研究院 - 座標物語

財團法人工業技術研究院地址:新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段195號,統編(統一編號):02750963,營業稅籍分類:自然及工程科學研究發展服務,資本額:467966000元, ... 於 costring.com -

#62.決標公告 - 國家衛生研究院

[得標廠商]. [統一編號]2750963. [得標廠商名稱]財團法人工業技術研究院. [得標廠商地址] 新竹縣竹東鎮頭重里中興路4 段195 號. [得標廠商電話]03-5732555. 於 po.nhri.org.tw -

#63.工業技術與資訊346期 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

工業技術研究院. 「 W 100 31 廢氣變綠金煙道氣 CO2 捕獲與應用創新. 2020 產研共創耀馳國際為基底,打造出像果凍般的「膠體」,讓纖維母細胞先和膠體混合。 於 books.google.com.tw -

#64.成文日期10年10月02日財團法人工業技術研究院函改文字载[M ...

三、本案聯絡窗口:工研院產業學院王小姐,電話:(03)591- ... 統一編號. 連絡人姓名. 連絡人電話. 聯絡地址. 傳真電話. (含郵遞區號). (含區碼). 發票抬頭. 於 www.twpaa.org.tw -

#65.發展經濟學 - Google 圖書結果

“交大”十分重視工程技術的研究,除了為園區培育出許多創業人才之外,還為園區培養 ... 是每年為“清大”提供2000多萬元的技術研究經費工業技術研究院位於園區東面約5公裏, ... 於 books.google.com.tw -

#66.國立聯合大學校總網

第二(八甲) 校區360302苗栗市南勢里聯大2號/No.2, Lienda, Miaoli 360302, Taiwan. 電話(Phone): 886-37-381000 統編:49502521 傳真(Fax):886-37-381049. 聯絡我們 · 網路 ... 於 www.nuu.edu.tw -

#67.國家衛生研究院全球資訊網

國家衛生研究院,簡稱國衛院,是中華民國在臺灣醫藥與衛生研究機構,屬於公設的財團法人。主要研究的對象是醫學、藥物、衛生或其他生命科學領域,以及相關的技術, ... 於 www.nhri.edu.tw -

#68.工業局通訊專業技術人才發展分項計畫

課程當天繳交現金或即期支票(抬頭:財團法人工業技術研究院統編:02750963). 《印刷電路板佈置(PCB Layout)設計實作》報名表. 統一編號. 機構名稱. 聯絡地址. 臺力加者. 於 news.stust.edu.tw -

#69.區內服務機構 - 新竹科學園區

廠商編號, S1286. 廠商名稱(中文), 財團法人工業技術研究院. 廠商簡稱(中文), 工研院. 地址(中文), 新竹縣竹東鎮中興路4段195號. 負責人(中文). 營利事業統一編號. 於 www.sipa.gov.tw -

#70.財團法人工業技術研究院綠... - 台灣風力發電設備產業聯誼會

會員資料. 分類:, 學術研究單位/個人. 統一編號:, 02750963. 公司名稱:, 財團法人工業技術研究院綠能與環境研究所. 地址:, 310-新竹縣竹東鎮中興路四段195號24 ... 於 www.twtia.org.tw -

#71.台灣國際智慧能源週

... 性能源產業交流平台「台灣國際智慧能源週(Energy Taiwan)」,將於今(110)年12月8至10日於南港展覽2館盛大登場,完整串聯再生能源業者,展出最新技術、產品與. 於 www.energytaiwan.com.tw -

#72.當年遭美國iRobot控告侵權這家台灣公司如何聯手工研 ... - 今周刊

例如,工研院在經濟部技術處支持下,積極參與5G標準制定會議,布局5G標準必要專利(standard essential patent, SEP);根據德國智權數據公司IPlytics去年 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#73.國立虎尾科技大學- 首頁

國立虎尾科技大學虎科大虎尾科大雲林工專雲林PM2.5 NFU 使用者入口招生資訊數位學習網在校生 ... 本校智能機械與智慧製造研究中心及機械工程系周榮源老師分別榮獲第. 於 www.nfu.edu.tw -

#74.財團法人工業技術研究院統編 :: 非營利組織網

廠商統編.02750963.廠商地址.新竹縣310竹東鎮中興路四段195號.,廠商編號,S1286.廠商名稱(中文),財團法人工業技術研究院.廠商簡稱(中文),工研院.地址(中文),新竹縣竹東鎮 ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#75.鄭正鈐提庚子賠款蘇貞昌暴怒「吵死了」罵鄭暴力分子| 政治

新竹市清華大學校內的「清華海峽研究院」新竹辦公室疑違反兩岸條例,教育部、經濟部、陸委會調查發現其由自強工業基金會向清大租賃,轉租廈門清華海峽研究 ... 於 udn.com -

#76.財團法人印刷創新科技研究發展中心

為經濟部工業局與台灣區印刷暨機器材料工業同業公會捐助籌設之財團法人組織,,並於民國82年3月2日正式核淮成立。 於 www.ptri.org.tw -

#77.工廠登記· 02750963

統一編號 : 02750963. ... 工業技術研究院細胞製備工廠, 邵耀華, 新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段195號53館620室. 工業技術研究院中藥GMP試驗工廠, 劉仲明 ... 於 datagovtw.com -

#78.財團法人工業技術研究院統一編號 - Neovid

18 列財團法人工業技術研究院統一編號(統編):02750963,地址:新竹縣竹東鎮頭重里中興路4段195號,資本額:467966000,設立日期:1986-04-01,分類:新竹學術研究機構, ... 於 www.neovid.me -

#79.財團法人農業科技研究院

財團法人農業科技研究院成立,旨在建構其為農業科技產業化及新創事業化的發展平台,以提供農業企業機構、農民團體及農民的農業技術及商品化、產業化服務,加速農業新創 ... 於 www.atri.org.tw -

#80.工業技術研究院設置條例 - 全國法規資料庫

為加速發展工業技術,特設工業技術研究院,並制定本條例。 ... 本院為財團法人,其設置依本條例之規定;本條例未規定者,適用其他有關法律之規定。 ... 本院由中央政府捐助新臺 ... 於 law.moj.gov.tw -

#81.國家教育研究院雙語詞彙、學術名詞暨辭書資訊網

請輸入您的使用者帳號密碼 ... 請輸入註冊的email。 ... 密碼英文字母有分大小寫。 登入 離開. 全部 ... 於 terms.naer.edu.tw -

#82.亞東科技大學

亞東科技大學於民國五十七年十月,在遠東集團創辦人徐有庠先生的「弘文明德,育才興國」理念下創設,初名「私立亞東工業技藝專科學校」,為全國第一所私立二年制專科 ... 於 www.aeust.edu.tw -

#83.財團法人工業技術研究院 - 台灣公司情報網

財團法人工業技術研究院,統一編號:02750963,電話:03-5917023,傳真:03-5820404,公司所在地:新竹縣竹東鎮中興路四段195號,代表人姓名:劉O雄,司法案件(714),政府標案(200) ... 於 www.twfile.com