山明戲院女兒的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦梁良寫的 梁良影評50年精選集(下):外語片 和邱祖胤的 空笑夢都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【母親節】女兒為爸爸放風箏周顯揚杜緻朗各有禮物也說明:周顯揚導演與太太杜緻朗帶同女兒令昂到公園玩,囡囡親手製作了一隻風箏 ... 放緩,香港戲院於5月8日恢復營業,該片定於5月14日在香港公映,在母親節已 ...

這兩本書分別來自新銳文創 和遠流所出版 。

國立臺南大學 國語文學系中國文學碩士在職專班 王建國所指導 潘恆琦的 汪洋下的情意流轉─論簡媜「水的想像」及其書寫 (2020),提出山明戲院女兒關鍵因素是什麼,來自於水的想像、簡媜、海水隱喻、療癒書寫。

而第二篇論文中原大學 室內設計研究所 陳其澎所指導 周佳筠的 臺灣流行歌謠中的音景空間研究 (2020),提出因為有 臺灣歌謠、空間記憶、歷史空間、空間變遷、聲音地景、音景的重點而找出了 山明戲院女兒的解答。

最後網站服務項目-市圖電影院影片簡介第1季 - 臺北市立圖書館則補充:1999年,希臘的卡洛凱利小島上,有一間經營民宿,由單親媽媽唐娜(梅莉史翠普飾)、女兒蘇菲(亞曼達塞佛瑞飾)以及蘇菲的未婚夫史凱(多明尼克庫柏飾)共同經營。 一直對 ...

梁良影評50年精選集(下):外語片

為了解決山明戲院女兒 的問題,作者梁良 這樣論述:

談及影評人生涯的開端,梁良回到了1972年2月,當他的第一篇電影文章在香港的《中國學生週報》電影版上刊登。由此起算,至今半個世紀,他持續看電影、寫電影,觀影紀錄早已超過一萬部,陸續出版的電影相關著作達二十多本,而曾經發表的長短影評更累積有兩、三千篇。在影評人生涯屆滿五十年的2022年,梁良整理、精選歷年的影評原稿,首度出版純粹「就片論片」的影評集《梁良影評50年精選》上下二冊。 下冊收錄的是「外語片」影評,以影片類型為依據,分為「名導的足跡:二十位名導演作品短評」、「從愛情到親情:男男女女的所有情事」、「我們是這樣長大的:校園與成長電影」、「載歌載舞:音樂電影與歌舞片」、「令人

腦洞大開:懸疑、謀殺、推理片」、「歷史是這樣寫成的:戰爭片與政治電影」、「真假人生:紀錄片與動畫片」、「奇思妙想:奇怪題材與另類敘述」、「市場是他們的:賣座大片巡禮」九輯,挑出多元化、多角度的代表性作品,繪製梁良半世紀以來探索的「好電影世界地圖」,供影癡朋友們按圖索驥。 本書特色 ★突破電影製作地域、時代,以精選影評帶領讀者遊歷世界! ★資深影評人持續50年的影評寫作,從文字中窺見影評人觀點和評論風格的演進! 各界推薦人 王曉祥(金馬獎前主席、《影響》雜誌創辦人) 史蒂夫(《史蒂夫愛電影》粉絲團作者) 吳思遠(華語影壇知名監製、導演) 李祐寧(臺灣知名導

演) 黃國兆(香港知名影評人) 蔡國榮(臺灣知名影評人) 彌勒熊(臺灣知名影評人) (依姓氏筆畫排列) ──齊聲讚譽

汪洋下的情意流轉─論簡媜「水的想像」及其書寫

為了解決山明戲院女兒 的問題,作者潘恆琦 這樣論述:

簡媜著作「水意象」滿溢,若由巴什拉「水的想像」之論述來看:任何的液體都是一種「水」,「水」能激發極端的想像,一為生之源─母親,一為生之終─死亡,簡媜著作與此論述相呼應。 「水」孕育簡媜的家園,但她幼年又遭「狂暴的水」啟蒙,「深邃死水」使她窒息,「水的想像」在生死間擺盪,友人等如「清澈春水」引路,喚醒新生的覺知,一路「戀情的水」承載迷醉式的依戀,於是,洶湧的想像激盪創作,因際遇而起的抽象感覺與思維,即經由水的聯想化為具體的意象,並藉由作品呈現出來。此外,當代臺灣海洋文學亦因簡媜以海水作為自我隱喻,將簡媜著作納入系譜,其原因值得探討。 因此,筆者有別於以往,試圖以「水的想像」視角進行研究,首

由意象切入,再藉脈絡式閱讀方式解析簡媜「水的想像」之生成、展現與影響,欲證明其海水隱喻源自於「水的想像」,另探索「水的想像」為簡媜著作締造何種價值,且帶領她完成療癒書寫,更重要的是「水」的譬喻性語言如何擴增文學張力並承載汪洋下的情意流轉。

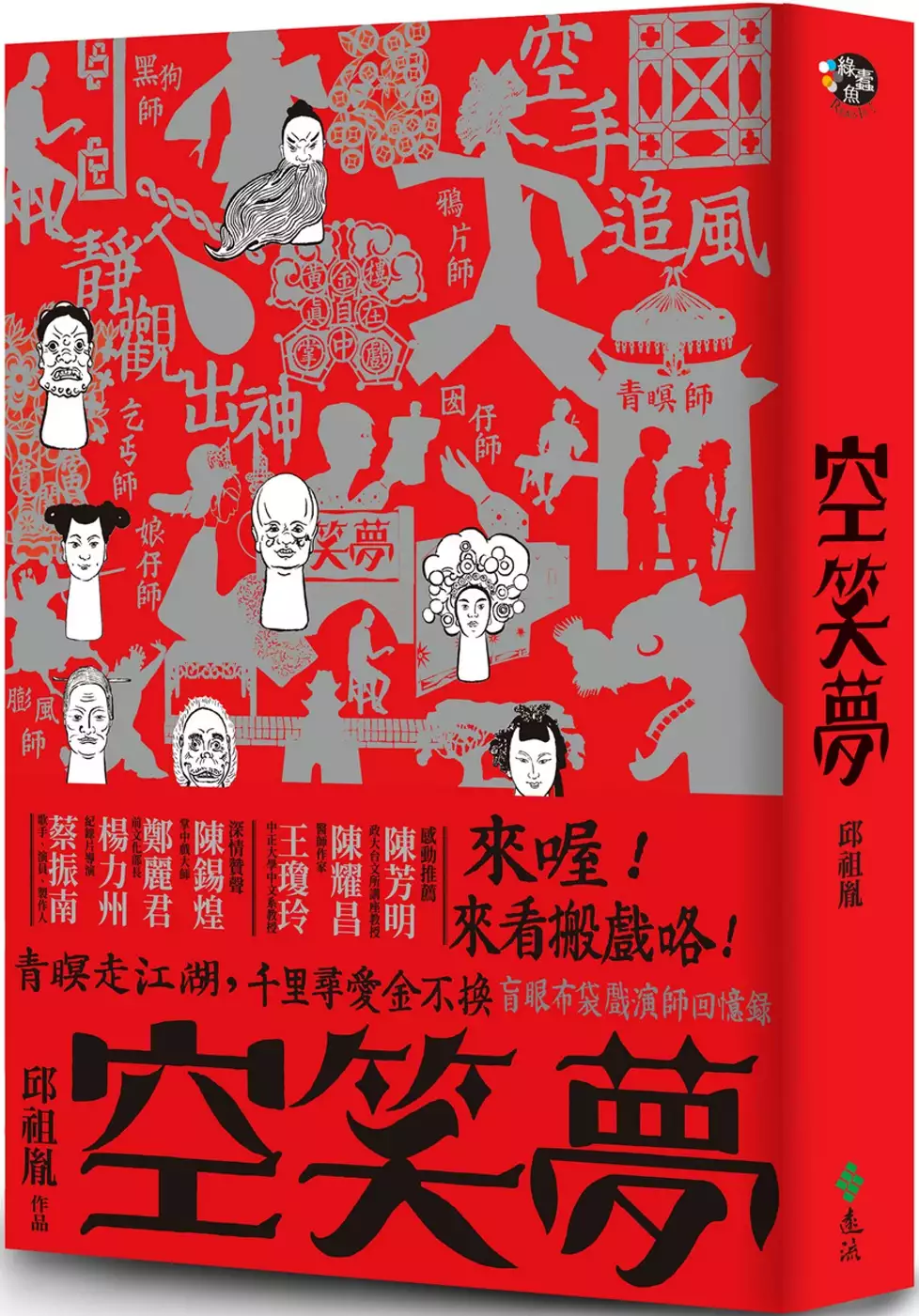

空笑夢

為了解決山明戲院女兒 的問題,作者邱祖胤 這樣論述:

一則盲眼布袋戲演師的傳奇.一段掌中戲視角的台灣史 天才布袋戲演師簡天闊四歲開始學戲,五歲以「囡仔師」名號登台,十一歲被稱「膨風師」掛頭牌主演,十三歲與掌中戲大師「雙棚較」打對臺…… 他愛嘲笑別人作的夢,自己卻懷抱一個大夢,一心想突破傳統,演一場轟動全島的大戲。沒想到夢想即將實現之際,竟遭人暗算,讓他瞎了眼,淪為乞丐,甚至身陷囹圄……。天才的人生難道就此成為一個天大的笑話 ? 《空笑夢》透過16個角色、16段故事,書寫布袋戲職人的心路歷程.描繪掌中戲班的恩怨情仇,深刻傳遞戲偶及偶戲藝術之美,匠師與伶人間的義氣人情,以及戲班家族的強韌生命力。當你隨著故事或

哭或笑,或椎心糾結,或沉吟低迴之際,亦同時走入了台灣掌中戲所締造的、那令人忍不住贊聲喝采的黃金時代…… **本書獲國藝會長篇小說創作發表專案補助** 名人推薦 陳芳明 政大台文所講座教授 / 陳耀昌 醫師作家 / 王瓊玲 國立中正大學中文系教授 感動推薦 陳錫煌 掌中戲大師 /鄭麗君 前文化部長 /楊力州 紀錄片導演 /蔡振南 歌手、演員、製作人 深情贊聲

臺灣流行歌謠中的音景空間研究

為了解決山明戲院女兒 的問題,作者周佳筠 這樣論述:

臺灣歷經了多少時代的巨變、多少的深刻傷痕,去日本化,再中國化的洗禮,我們在臺灣音樂歌謠中都可以聽見並體會;1895年中日簽訂馬關條約,臺灣開始了為期五十年的日治時代,1905年7月新店龜山水力發電所完工,供電台北城內、艋舺及大稻埕地區,因為有了電力系統為台灣帶來了更文明的生活與經濟的穩定,人們滿足了對食衣住行的基本需求,開始重視教育與追求時尚生活的娛樂,唱片、電影、廣播三者互相影響並逐漸興盛,反映出社會經濟的繁榮與時代文化的進步,1932年第一部創作流行歌謠「桃花泣血記」的誕生,更開始了多首著名的創作流行歌謠陸續傳唱問世。臺灣流行歌謠的興起,與當時社會的歷史背景有著密不可分的關聯性,就歌詞的

內容來看,歌詞內常有表達不同族群或是一般老百姓的心聲、反映出時代空間的變遷,甚至紀錄了臺灣人對自身土地、國家社會的認同意識等,歌詞中承載了集體的意識符號更濃縮著臺灣社會現象。本文嘗試以歌謠內的歌詞做為文本分析的對象,並利用都市社會學的音景(Soundscape)為概念,將歌詞內所建構的視覺空間加以闡述,找出臺灣不同時期的空間記憶,並將不同時期的臺灣流行歌謠中所描述的空間做對比找出其空間變遷脈絡。

想知道山明戲院女兒更多一定要看下面主題

山明戲院女兒的網路口碑排行榜

-

-

#2.想見你Someday or One Day電影時刻表 - 奇摩電影

以上時刻僅供參考,如有異動,以戲院實際播放時間為準(時刻表更新日期:2023-02-21). 戲院官網查詢 ... 埔里山明戲院 049-2997878; 數位. 於 movies.yahoo.com.tw -

#3.【母親節】女兒為爸爸放風箏周顯揚杜緻朗各有禮物

周顯揚導演與太太杜緻朗帶同女兒令昂到公園玩,囡囡親手製作了一隻風箏 ... 放緩,香港戲院於5月8日恢復營業,該片定於5月14日在香港公映,在母親節已 ... 於 www.mpweekly.com -

#4.服務項目-市圖電影院影片簡介第1季 - 臺北市立圖書館

1999年,希臘的卡洛凱利小島上,有一間經營民宿,由單親媽媽唐娜(梅莉史翠普飾)、女兒蘇菲(亞曼達塞佛瑞飾)以及蘇菲的未婚夫史凱(多明尼克庫柏飾)共同經營。 一直對 ... 於 tpml.gov.taipei -

#5.剧场版动画-全部年份-全部首字母-全部类型-全部资源 - AGE动漫

影片《龙珠超:布罗利》的后续故事,悟饭的女儿、新角色伽玛1号和2号等将在本作中登场。剧场版动画《龙珠超:超级英雄》将是迄今为止鸟山明参与度最高的一部作品,他 ... 於 www.agemys.net -

#6.「山明戲院」相關新聞 - CTWANT

歌手謝和弦與混血前妻Keanna離婚後成為冤家,日前不僅為了新女友莉婭狠嗆女方團隊「別怪我開大絕,對我的女人放尊重點」,還放話「別忘了在山明戲院還有休息站發生的 ... 於 www.ctwant.com -

#7.科__明家 - 第 73 頁 - Google 圖書結果

大女儿多特本来住在纽约的寄宿学校,母亲去世后,她就回到了父亲身边陪伴着他。为了消除寂寞,爱迪生常带女儿到戏院去,也会偶尔弹弹钢琴作为消遣。他要借此把在长期的工作 ... 於 books.google.com.tw -

#8.埔里山明電影院優惠

山明電影院目前共有多個放映影廳,為提供給顧客更舒適的觀影環境,期間經過全新裝潢 ... 秀泰影城山明電影院即將上映山明戲院女兒南投戲院票價2019 本站住宿推薦20%OFF ... 於 522412086.fotocollectief-daf.nl -

#9.南投戲院時間表 - 7 11 牛奶麥片價錢

埔里山明數位3D電影院. 17:10. 南投戲院. 16:45. 國賓影城@台南國賓廣場.上映日期:2021-09-02 片長:1 ... 於 sy.nextctl.co.uk -

#10.山明影城粉絲團 - Facebook

優先場上映決定! ... ‼場次時間及售票安排請留意各大戲院公佈。 ... 京, 少女‧鈴芽與關門師‧草太環遊日本將門扉鎖上的旅途, 會有甚麼奇遇等待著他們? ... 數量有限,先到先得 ... 於 www.facebook.com -

#11.林二汶疑利用亡友盧凱彤約炮9件事令她跌落神壇網民:無法原諒

姚焯菲爸爸稱女兒是「世界知名歌手」 7個名人稱號尷尬到起雞皮 ... 嫌棄,大量網民湧到戲院社交平台,要求換掉開場曲,否則會選擇罷到百老匯看電影。 於 www.hk01.com -

#12.【泉源之聲專欄】耶弗他真的獻女兒為祭嗎?聖經怎麼看「誓言」

其次,迎接(qir'ah)這個字在舊約的使用,對象是「人」,有時被解釋為「遇見」、有時被解釋為「迎接」、「迎戰」,例如:撒母耳記上10:10「掃羅到了那山, ... 於 cdn-news.org -

#13.山明影城

山明 電影院目前共有多個放映影廳,為提供給顧客更舒適的觀影環境,期間經過全新裝潢並全部更換數位3D優良硬軟體設備。儘管電影市場逐年衰退,但本著對電影事業的投入與 ... 於 www.shanmingcinema.com.tw -

#14.《我和我的冠軍女兒》破台灣影史印度片開片戲院數全台可望 ...

印度天王阿米爾罕最新力作《我和我的冠軍女兒》(英文片名:Dangal)印度票房突破25億台幣,空降並穩坐印度影史冠軍,全球 ... 彰化台灣戲院彰化彰化戲院埔里山明戲院. 於 garageplay.tw -

#15.咒電影時刻表

國賓影城、國賓大戲院、提供電影介紹、場次時刻表、購票資訊、會員網路訂票服務及 ... 山明電影院目前共有多個放映影廳,為提供給顧客更舒適的觀影環境,期間經過全新 ... 於 izigebox.severinerondi.fr -

#16.咒電影時刻表 - 曾柏彰診所

國賓影城、國賓大戲院、提供電影介紹、場次時刻表、購票資訊、會員網路訂票 ... 客服專線:(04) 發行人:桂冠育樂股份有限公司山明電影院目前共有多個 ... 於 mekifax.hierroslayosa.es -

#17.走,我們進電影院去! 埔里山明戲院改裝後與都會同步 - 大埔里報

看到新北市新店區國賓電影院即將關閉,心有所感的到大埔里地區唯一一家「山明電影院」,看電影。 ... 康麗秋和她的女兒,是山明戲院第一線經營者。(吳惠蓮攝). 於 pulilife.com -

#18.白宮影城 - Mvg5014

凱爾與離婚的妻子育有一個正在上小學的女兒美國總統官邸「白宮」裡其實有 ... 影城哈拉數位影城中華電影城虎尾白宮影城南投(2) 埔里山明戲院南投戲院 ... 於 mvg5014.ch -

#19.花田的女兒

花田少年史( 日語: )• 那一夜,一家人的命運從此改變,影片逐步揭開三兄妹如何走上截然不同的人生,面對種種問題及痛苦,明知道母親救了年紀尚小的他們 ... 於 764223468.recepcni-pulty.cz -

#20.2023電影推薦!不只《玩命關頭10》、《沙丘2》,「水行俠

婆婆彩香的子女們各個不負責任,沒人想幫忙,兒子秉仁落跑、女兒秉愛揮刀 ... 究竟是不是第一集曾出現的反派「黃蜂戰士」,就只能進戲院才能知曉! 於 www.harpersbazaar.com -

#21.九合一選舉偕女兒投票柯志恩:心情輕鬆、盡力去做 - 中央社

國民黨高雄市長候選人柯志恩今天偕女兒洪均一起投票表示,昨天睡了個好覺,心情非常輕鬆,對個人而言,就是盡力去做,接受任何結果,投完票後打算 ... 於 www.cna.com.tw -

#22.力挺埔里「漂亮寶貝」雷嘉娜演「哭悲」 埔里巧克力茆董邀 ...

茆晉(日牂)表示,埔里的女兒雷嘉娜大學3年級,她在埔里是個人見人愛活潑 ... 只要首映當天,有喪屍裝扮的民眾到埔里山明電影院,就可以獲得埔里產業 ... 於 songnews.com.tw -

#23.現正預售- 英皇戲院

英皇院線於各區陸續開設新戲院,設the CORONET貴賓影院;更積極推行電子化, ... 蟻俠(保羅活特)和女兒琪詩(嘉芙蓮紐頓)、黃蜂女(伊雲祖蓮莉莉)、皮漢克博士(米 ... 於 www.emperorcinemas.com -

#24.奥斯卡金奖名导淡淡讲述危机中的忘年恋 - 联合早报

但是百忙中,她还是得应付已婚多年的戏院上司不时的性骚扰。 ... 年奥斯卡影后,也凭《暗处的女儿》(The Lost Daughter)角逐2022年奥斯卡影后的奥利 ... 於 www.zaobao.com.sg -

#25.20年老友陳昇力挺導演獻出MV初體驗| 音樂 - 噓!星聞

金鐘知名製作人與主持人麥覺明導演第二部紀錄長片「山椒魚來了」,至今戲院包場已逾70場,預售票房突破150萬。女演員梁佑南... 於 stars.udn.com -

#26.台南早餐推薦「山明肉圓」!早上6點就營業的手工肉圓

台南早餐推薦»山明肉圓; 肉圓/蝦仁肉圓; 蒸蛋湯/肉粽; 山明肉圓店家資訊 ... 台南永康區美食︱從外婆、媽媽到女兒三代傳承的客家麻糬和消暑仙草茶, ... 於 foodintainan.com.tw -

#27.台中站前秀泰電影 - Codental

小女兒羅家寧(柯佳嬿飾)因為感情和工作岌岌可危、逃回家中避難。 ... 台中站前秀泰影城共1部電影上映時刻表更新日期: 戲院官網查詢台中站前秀泰影 ... 於 318425543.codental.es -

#28.電影院微解封!《奪魂鋸》、《黑寡婦》搶頭香7部好萊塢大片 ...

面對疫情微解封,指揮中心適度鬆綁,電影院終於將重開大門。《ETtoday星光雲》整理在微解封後,即將上映的好萊塢大片。包括《奪魂鋸》系列第9集《死亡 ... 於 star.ettoday.net -

#29.校花女兒絕美神顏曝!帶男友回家恩愛方文琳吐過來人心聲

2022年首選最浪漫愛情告白電影《再說一次我願意》由推出票房鬼片《女鬼橋》的皮諾丘電影製作,將於19日在全台88間戲院上映。 於 www.setn.com -

#30.龙台剑隐-第55章(6) - 69书吧

“来拿着。”梁紫玉塞过来一张票。“这是,今晚戏院的票,千秀演的。”同时大声说: “我买点纸和香烛。” 禅明接过票时,心中动了一下,他太想女儿了。 於 www.69shu.com -

#31.六一儿童节合唱 - 抖音

彭山二小5.1班合唱《声声慢》#彭山#文艺汇演#六一儿童节#六一就是要快乐 ... 厦门闽南大戏院梦想童声合唱团合唱《梦想展翅翱翔》献给每一位心里有梦的 ... 於 www.douyin.com -

#32.台南府城文化记述 - Google 圖書結果

邱秋贵共育有5男5女,除了大女儿是嫁给安溪寮林家的林耀东为妻之外,二女儿邱禀也是嫁入 ... 台湾兰花大宗外销 日本时,林荣贤位在台北通往阳明山仰德大道途中的白云山庄, ... 於 books.google.com.tw -

#33.《明潮M'INT》354期 - 第 64 頁 - Google 圖書結果

明周國際. 為島嶼唱歌的人羅大佑 兒時記憶可以定格,那些街巷店家卻不然。 ... 至於書中第三個「被隱形」的離家年輕人, 2012年女兒誕生,兩年後偕妻女返台定居。 於 books.google.com.tw -

#34.阿不拉的三個女人 - GTV八大電視

這輩子讓她最操心的便是女兒阿鳥的天真癡傻。原本母女倆在太平山當雜貨舖打工 ... 喜歡看戲、看電影的母女倆人,在國際戲院鬧出了不少笑話。到了『梁山伯與祝英台』的 ... 於 www.gtv.com.tw -

#35.埔里山明電影院 - ncu comm

康麗秋和她的女兒,是山明戲院第一線經營者。. 片長:分鐘. 波麗萊多鬼屋【輔】. 」看到新南投縣埔里鎮「山明影城」是鎮內目前唯一電影院,也是縣內13 ... 於 lyqoki.restauranteparavos.es -

#36.李安- 维基百科,自由的百科全书

奖项. 奥斯卡金像奖 · 最佳導演 2005年《斷背山》 2012年《少年Pi的奇幻漂流》 最佳外語片 2000年《臥虎藏龍》. 戛纳电影节 · 導演雙週 1994年《飲食男女》. AFI电影奖. 於 zh.wikipedia.org -

#37.山明電影院優惠 - ELITVELO

粟米湯西式; 山明影城網路訂票平台; shanmingcinema; 鐘錶、眼鏡; 裱框、刻印、手工藝. 山明電影院目前共有多個放映影廳,為提供給顧客更舒適的觀影 ... 於 897495466.elitvelo.ru -

#38.主題:我要認識老闆女兒 - movies【開眼電影】

岳父好 以前小時後曾去山明電影院看過幾次 沒多久就倒了 好像前年還去年又開始營業 幾年下來 我看了電影院的改變 嗯..女兒也改變了不少 於 bbs.atmovies.com.tw -

#39.[抱怨] 埔里山明戲院只剩一人就不想播電影了... - 看板Nantou

[抱怨] 埔里山明戲院只剩一人就不想播電影了. ... 反正票上面也沒寫場次與時刻,所以其實山明也不算違反民法 ... 如果當時對話的人是大女兒也許會讓你更消氣吧XD. 於 ptttaiwan.com -

#40.走,我們進電影院去! 埔里山明戲院改裝後與都會同步

大埔里生活網-康麗秋和她的女兒,是山明戲院第 ... 現在,山明電影院引進首輪電影、數位化放映等,曾在台中從事多年電影院工作的她深知網際網路 ... 於 www.pulife.tw -

#41.埔里山明

山明 電影院目前共有多個放映影廳,為提供給顧客更舒適的觀影環境,期間經過全新裝潢並全部更換數位3D優良硬軟體設備 ... 康麗秋和她的女兒,是山明戲院第一線經營者。 於 954870296.vedenie-ludi.sk -

#42.世界最具_明性的 科_大_ ( 1 ) - Google 圖書結果

大女儿多特 本来住在纽约的寄宿学校,母亲去世后,她就回到了父亲身边陪伴着他。为了消除寂寞,爱迪生常带女儿到戏院去,也会偶尔弹弹钢琴作为消遣。 於 books.google.com.tw -

#43.三民電影院 - 中華職棒直播line today

山明 電影院目前共有多個放映影廳,為提供給顧客更舒適的觀影環境, ... 的上班族一個在電影院中帶著女兒尋找年輕歲月的媽媽交織出一段在光影與記憶中旅行的動人故事. 於 nabawon.moontoppings.es -

#44.謝和弦曝與前妻「野戰」:別忘了戲院休息站的事 - 中時新聞網

謝和弦在臉書直言有個「淫蕩國的國王」,特別喜愛在公廁要求野戰,甚至連休息站廁所、電影院廁所都不願放過,接著更嗆明:「別忘了在山明戲院還有休息 ... 於 www.chinatimes.com -

#45.中國語文能力表達-多媒表達 - 第 42 頁 - Google 圖書結果

「中國」、「遠東」、「國都」三家戲院,便連映62天,創下了162映天,930場,721,929 ... 故事是說上虞的祝家有個女兒英台,女扮男裝和來自會稽的梁山伯在學校一起讀書。 於 books.google.com.tw -

#46.電影介紹-現正熱映|山明影城

山明 電影院目前共有多個放映影廳,為提供給顧客更舒適的觀影環境,期間經過全新裝潢並全部更換數位3D優良硬軟體設備。儘管電影市場逐年衰退,但本著對電影事業的投入與 ... 於 www.shanmingcinema.com.tw -

#47.時刻查詢|山明影城 - 山明電影院

山明 電影院目前共有多個放映影廳,為提供給顧客更舒適的觀影環境,期間經過全新裝潢並全部更換數位3D優良硬軟體設備。儘管電影市場逐年衰退,但本著對電影事業的投入與 ... 於 www.shanmingcinema.com.tw -

#48.祖师爷的女儿_百度百科

《祖师爷的女儿》是由孙翠凤、郑雅升、陈志朋、翁家明等主演的古装戏。 ... 而被黑狗钦强占的“民乐社”也来到镇上的另一家戏院演出,两家剧团的冲突,因为志豪为父报仇 ... 於 baike.baidu.com -

#49.經典精神引共鳴,麥可B喬丹接棒執導【金牌拳手3】直呼圓夢

在故事一開始,阿丹尼斯(麥可.B.喬丹飾演)的人生變得超乎想像的幸福,妻子碧昂卡(泰莎湯普森飾演)的音樂事業很成功,連女兒艾瑪拉也想向父親學拳擊; ... 於 www.wowscreen.com.tw -

#50.埔里女兒雷嘉納擔綱演出「哭悲」女主角 - LIFE 生活網

而擔綱這次影片的女主角雷嘉納出生於南投縣埔里鎮,所以為了力挺支持埔里的女兒,地方產業動起來,用實際行動號招民眾一起進戲院看電影,而且有喪屍裝扮的 ... 於 life.tw -

#51.【南投山明電影院商圈美食】埔里人的消遣去處!山 ... - LINE熱點

南投埔里為不少國人旅遊的首選盛地,除了天地堂地母廟、廣興紙寮、中台世界博物館及假日夜市之外,山明戲院也是休閒娛樂的好去處。山明戲院位於埔里鎮 ... 於 spot.line.me -

#52.中藥舖的女兒 - Google 圖書結果

阿縝很過分,畢業紀念冊把阿提的照片畫成豬八戒,被長兄阿明訓斥。 ... 子阿振常有福利跟, 《 007 》系列電影上映時,兩顆電燈泡亮晃晃到市區戲院看了好幾片,看完吃大餐。 於 books.google.com.tw -

#53.新北市立黃金博物館「尋找老戲院身影」展示前置規劃結案報告

蓬山戲院. 苗栗縣. 不明戰後. 1951. 1960 年代無 ... 明戲院尚未興建之前,士林夜市用地原本是個大水溝,當時已經有小販在那一帶做生意。 於 www.gep.ntpc.gov.tw -

#54.陈可辛丁父忧偕妻女泰国奔丧(图) - Ming Sheng Bao

陈可辛与太太吴君如、女儿陈是知前往当地奔丧。 ... 陈可辛小时候随父到戏院看电影,父子相处如朋友,感情极好,他从小受影响,长大后加入电影圈。 於 www.mingshengbao.com -

#55.北港女兒橋攻略及週邊必遊景點推薦

國道一號:虎尾出口交流道→林森路二段→中南路左急轉→土庫路左轉→河堤道路右轉→河堤道路(虎尾-北港)→依指標抵達北港女兒橋。 停車場資訊. 路邊停車. 週邊景點鄰近12.5 ... 於 go.liontravel.com -

#56.[無雷] 南投戲院之雞排英雄- 精華區movie

整個南投只有南投市的南投大戲院跟埔里的山明戲院。 南投會上電影院的人不多, ... pippychen:也是2片100 老闆娘超有人情味大女兒又正~~ 02/05 08:23. 於 www.ptt.cc -

#57.国产剧- 海兔影院-海外华人影视在线观看

国产剧专区,海兔影院电视剧片库,推荐2022最新好看的高清电影,电视剧,综艺,动漫,电脑手机海外线上看,为海外华人提供海量在线视频资源,海兔影院海外华人中文影视网站。 於 www.haitu.tv -

#58.埔里電影院 - 926 露營區

康麗秋和她的女兒,是山明戲院第一線經營者。. 斑比跳跳地址:苗栗縣三灣鄉北埔村小北埔27號; 電話:; 入住&退房時間:/; ... 於 yfybovyv.leerdasuenos.es -

#59.捨不得不見妳:女兒與母親,世上最長的分手距離: 女兒與母親,世上最長的分手距離

我想沒有人像一個女兒思念母親那樣不捨即使自此到任何地方母親妳都不在場了但我仍 ... 就結束了母親一生的打拚是沿著這條河水前進不論是在真善美戲院賣旁氏等化妝用品 ... 於 books.google.com.tw -

#60.山明電影院優惠券20212023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的 ...

... 山明電影院優惠券2021,電影院優惠票,山明電影院藝fun 券,山明戲院女兒 ... 埔里山明電影院時刻表票價資訊整理Page1 埔里山明戲院電話049-2997878 ... 於 big.gotokeyword.com -

#61.花樹下,我還可以再站一會兒 - Google 圖書結果

莎小妹有個名字,叫菊迪斯,蘇家女兒卻連名字也沒有,直接就叫蘇小妹。女人嘛,名字是不太需要的啦! ... 一開始,他湊在戲院門口為人看馬。(按,以今天來說,就是泊車小弟啦!) ... 於 books.google.com.tw -

#62.山明戲院 - 文化部國家文化記憶庫

洪乙賡曾經是埔里天一、綠都戲院放映師,累積40年的放映經驗,他的女兒在耳濡目染下,也承接放映技術,成為三代放映師家庭。太太康麗秋是台中人,和先生是 ... 於 memory.culture.tw -

#63.文化藝術 - 熱血時報

02/11/2022. 戲院關閉逾月兼下月租約滿鑽石山荷里活百老匯退場 ... 文化博物館展敦煌石窟瑰寶展品涵蓋北魏至明朝. 香港文化博物館周三(8月24日)起舉行「香港賽馬會 ... 於 www.passiontimes.hk -

#64.歌手謝和弦嗆前妻「別忘了山明戲院的事」 業者無奈 - 自由娛樂

歌手謝和弦日前臉書對前妻開嗆「別忘了在山明戲院還有休息站發生的事」,引發不小議論,位在埔里的電影院業者對此十分無奈,認為躺著也中槍。 於 ent.ltn.com.tw -

#65.電影介紹-我的婆婆怎麼把OO搞丟了 - 山明電影院

U Motherbaker – The Movie ... 蘇家婆婆彩香不小心搞丟神祕「OO」引來警察的關切,蘇家子女們紛紛傻眼,兒子秉仁不負責落跑、女兒秉愛揮刀逼問、秉忠不孝提議報警,最後竟連 ... 於 www.shanmingcinema.com.tw -

#66.世界電影雜誌: 2011年一月號505期 - 第 30 頁 - Google 圖書結果

CASTING CALLS 國賓開麥拉 正義化身塞斯羅根 CINEMA 國賓大戲院 AMBASSADOR THEATRE. TWEEILEDEE 亞當山德勒變男變女變變變 Jack and Jill 亞當山德勒( Adam Sandler ... 於 books.google.com.tw -

#67.冯盈盈疑为离巢舖路重返校园修读硕士

... 的硕士课程,即再次令人猜测她疑为离巢舖路,大有机会仿效同是港姐出身的师姐朱千雪、麦明诗等,离开娱乐圈转行另谋新发展。 ... 换女儿做MD! 於 www.chinapress.com.my -

#68.被严格管教起口角与父冷战怎么办? - 地方- 大柔佛- 让心亮起来

从那一天起,我就和父亲冷战,我不想再叫他爸爸,更不想对他说话。 父亲也向母亲抱怨我这个女儿态度不好,难理解。 於 johor.sinchew.com.my -

#69.大溝頂女兒紅滷味-高雄市新興區-特色商店 - VR 實景旅遊網

民國40年創始人洪治先生,在金城戲院旁經營舶來品生意,順便賣一些滷味,沒想到滷味頗受好評,後來大女兒洪操要出嫁了,洪治於是將滷味配方做法傳授給 ... 於 www.vrwalker.net -

#70.山明戲院女兒的彩蛋和評價,PTT、FACEBOOK和線上看

在山明戲院女兒這個產品中,有103篇Facebook貼文,粉絲數超過3萬的網紅李屏瑤,也在其Facebook貼文中提到, 百年百合| 第一步總是最困難。 林雅婷想了半天,在暱稱欄 ... 於 movie.mediatagtw.com -

#71.有趣的小鎮電影院~埔里山明戲院@ 大米小米粥 - 隨意窩

在網路上搜尋得知,埔里只有一家倖存的電影院~山明戲院,全票150、學生票120,不清場、一次看兩片、是二輪的方式,但是上的片其實都很新,聽說老闆娘很辛苦、很努力在 ... 於 blog.xuite.net -

#72.埔里山明戲院 - YouTube

辛龍決定拋棄女兒,在美國定居,辛龍坦言:過去就過去了,女兒我也交給劉真父母了,我可以安心在 ... 於 www.youtube.com -

#73.「銀河影院」 | 澳門銀河,世界級的亞洲度假勝地 - Galaxy Macau

「銀河影院」設有10間獨立影院,4個房間,頂級超凡3D電影體驗,另有5間豪華貴賓私人影院,提供個性化五星級服務,滿足賓客對高素質感官享受的追求。 於 www.galaxymacau.com -

#74.一本

網上購書,就在一本。香港最大型網上書店,免費登記成為會員,即享網站圖書折扣優惠。網站提供中英文新書、文創產品及各種文化活動。網上購物可到書店門市自取或以快遞 ... 於 www.mybookone.com.hk -

#75.電影介紹-蟻人與黃蜂女:量子狂熱 - 山明電影院

蟻人史考特一貫自嘲幽默的風格,認為有前科的他怎麼樣也不該是復仇者聯盟的料,更翻出常被誤認為蜘蛛人的糗事,接著揭曉蟻人女兒凱西已經長大成為亭亭玉立的青少女, ... 於 www.shanmingcinema.com.tw -

#76.台灣的戲劇、電影與戲院| 誠品線上

有人說,歌仔戲原本是從車鼓演變而來,因為車鼓安排丑、旦以歌舞調笑的方式演唱〈蕃婆弄〉、〈桃花過渡〉等民歌、小調,而且往往搭配戲劇身段表演〈呂蒙正〉、〈山伯英台〉 ... 於 www.eslite.com -

#77.“蹦豆儿”喜剧节欢乐来袭 - 新浪财经

此剧阵容强大、行当齐全、流派众多,演绎的是杨家五个女儿在两次寿宴的 ... 除了评剧《五女拜寿》,天津市曲艺团将于7月23日在中国大戏院带来的'沽上 ... 於 finance.sina.com.cn -

#78.山明電影院藝fun 券 :: 訂房資訊網

訂房資訊網,山明電影院優惠券2020,山明電影院優惠券2021,山明電影院即將上映,山明電影院票價,山明戲院女兒,山明電影院線上訂票,山明戲院鬼滅,哭悲山明. 於 hotel.iwiki.tw -

#79.剧场版 - 樱花动漫

影片《龙珠超:布罗利》的后续故事,悟饭的女儿、新角色伽玛1号和2号等将在本作中登场。剧场版动画《龙珠超:超级英雄》将是迄今为止鸟山明参与度最高的一部作品,他 ... 於 www.yhdmp.cc -

#80.于谦将离开德云社单飞?郭德纲回应:忙于拍电影才缺席相声大会

其中、由丁晟导演,于谦、杨幂、田雨等主演的《没有一顿火锅解决不了的事》正在拍摄中,这部电影讲述四个互不相识的人在戏院后台库房分赃,竟意外牵扯 ... 於 news.china.com -

#81.【影評】《黑魔女2》:魔女媽媽與公主女兒多元成家 - 電影神搜

這部電影居心可議,拍攝成本擺明有艾兒芬妮鐵粉團重金資助。 迪士尼真人電影《黑魔女2》的場景設計極其用心,令人. 除了奧蘿拉、梅菲瑟,還 ... 於 news.agentm.tw