小米應用商店維護中的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦黃捷纓寫的 發現超級食物。鮮榨苦茶油2:78道蔬食料理絕配&正確用油知識 可以從中找到所需的評價。

元智大學 資訊社會學碩士學位學程 洪泉湖、劉宜君所指導 章祐芷的 體驗行銷策略對原住民文化創意產業之消費研究-以屏東縣三地門琉璃珠產業為例 (2018),提出小米應用商店維護中關鍵因素是什麼,來自於琉璃珠、體驗、體驗行銷、山地門。

而第二篇論文國立高雄師範大學 台灣歷史文化及語言研究所 劉正元所指導 陳瑤玲的 阿里山茶山聚落文化地景的詮釋:以移民與族群、農業生計、涼亭為例 (2015),提出因為有 茶山、移民、文化地景、地方性、鄒族、涼亭的重點而找出了 小米應用商店維護中的解答。

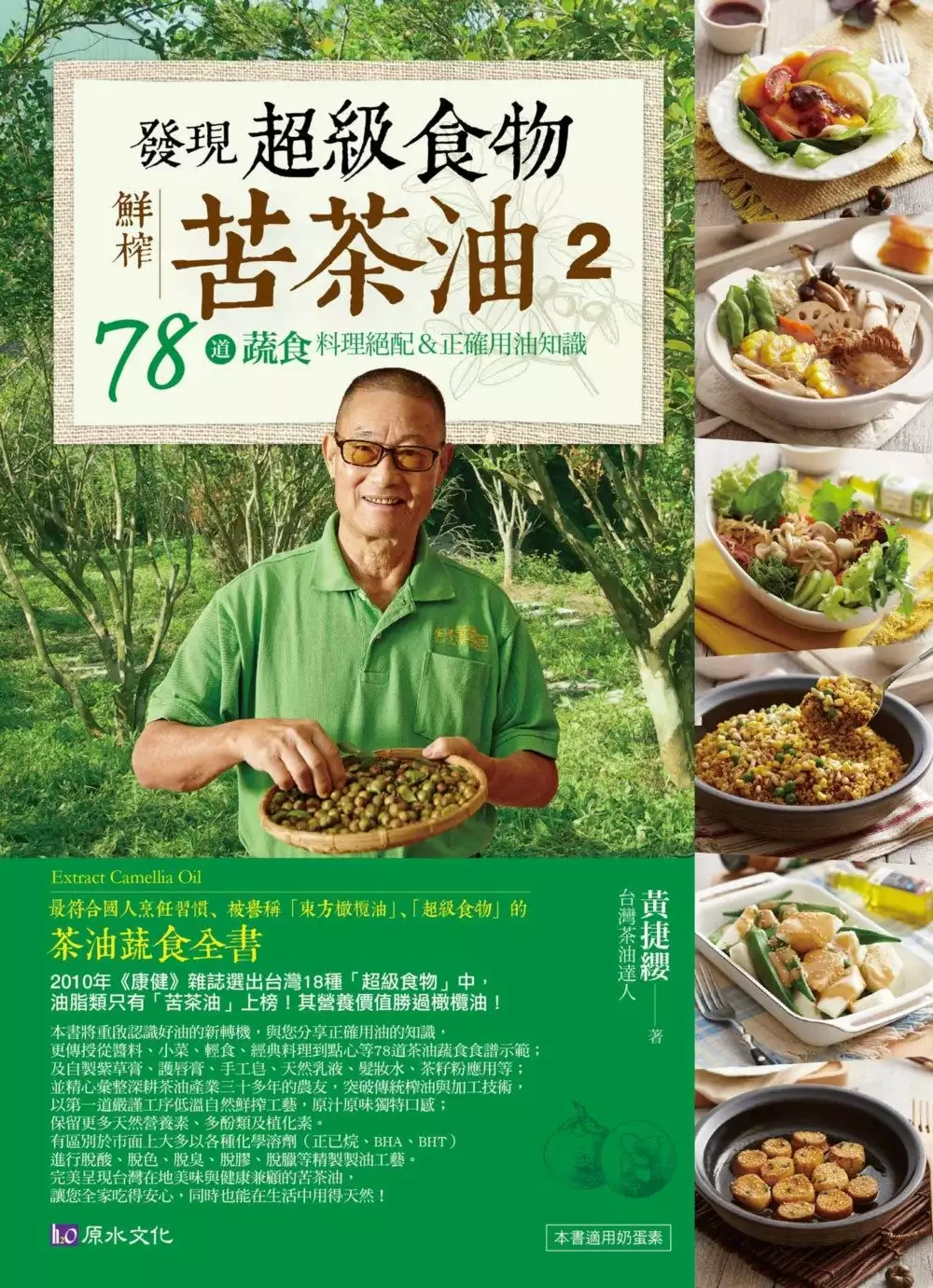

發現超級食物。鮮榨苦茶油2:78道蔬食料理絕配&正確用油知識

為了解決小米應用商店維護中 的問題,作者黃捷纓 這樣論述:

第一本符合國人烹飪習慣、 被譽稱「東方橄欖油」、「超級食物」的茶油蔬食全書 本書包含78道蔬食料理&正確用油知識 ※本書適用奶蛋素 ◎在現代飲食的新危機中,少吃油,不如吃好油 茶油又稱「苦茶油」、「茶籽油」;日本稱作「椿油」;歐美叫做「茶花籽油」。 苦茶油在台灣早期是家庭廚房裡的常備油品之一,只是隨著沙拉油等精製油的崛起,使得天然又富含營養的苦茶油逐漸被取代,從廚房的一角消失了蹤影,直至今日食安用油問題浮現,才喚起人們對此傳統食用油的重新了解與認識。 保持健康的第一步就是使用正確的油來煮食三餐,因此應配合慣用的烹調習慣,選擇適合的油品,飲食健康,先從選擇「好油

」開始。 ◎為什麼要選擇苦茶油做為料理用油呢? 「2010年《康健》雜誌選出台灣18種「超級食物」中,油脂類只有「苦茶油」上榜!」 苦茶油除單元不飽和脂肪酸含量達78%以上,高於橄欖油外,發煙點更為各第一道初榨油之冠,烹調時不易產生對呼吸道及肺部有害油煙,加上來自天然植物種籽油壓榨製成所保留的獨特高雅香氣,適用涼拌、更適合東方人習於高溫烹調方式,可謂油中珍品。 苦茶油不但保護掌廚者不受油煙之害,享用者更可以安心享受健康好油! ◎餐桌上的茶油香,78道茶油蔬食料理絕配 苦茶油除了用來拌麵線或青菜外,還可以學到哪些煎、煮、炒、炸的美味健康料理?本書除了正確用油知識,更教

您: ●苦茶油等級、品種,如何分辨優質的苦茶油? ●品質、風味、口感的差異,如何分辦好油、壞油。 ●苦茶油正確的烹調、保存的方法?(蒸、煮、炒、炸、滷、燉、燙) ●傳授從茶油醬料、小菜、輕食、經典料理到點心等78道不敗茶油料理示範。 ◎對土地友善,零浪費的茶油生活妙用 茶油不僅適用涼拌、高溫烹調等料理用途,也能直接擦拭於皮膚上,具有最簡單天然的護膚效果,更能自製紫草膏、護唇膏、手工皂、天然乳液、髮妝水等保養品,是100%天然的護膚材料。 而榨油剩餘的茶籽渣精磨成細粉後,因富有天然皂素,還能用於清潔碗盤,是完全無任何化工原料的天然清潔劑,其剩餘殘渣還能再利用於植栽施

肥之用,是對土地友善、天然健康的台灣在地好食材。 ◎親近產地的執著與堅持 從一粒茶籽到一瓶油,精心彙整深耕茶油產業三十多年的農友,突破傳統榨油與加工技術,有區別於市面上大多以熔劑精煉(脫酸、脫色、脫臭、脫膠)油脂。完美呈現台灣在地美味與健康兼顧的苦茶油!詳細介紹油茶品種、生長栽培過程及營養保健特色,並且專章教導消費者如何選擇、分辨優質苦茶油產品,成為備受各界媒體、專家肯定,台灣好農安心的「好茶油」。 ◎當苦茶油遇上高纖瓜果蔬……將譜出更鮮甜的菜根香! 【五穀堅果類】胚芽米、糙米、小米、薏仁、松子、紅藜、核桃、腰果…等 【根莖類】西芹、山藥、米筍、紅蘿蔔、牛蒡、芋頭、馬鈴

薯、甜菜根…等 【瓜果類】番茄、秋葵、南瓜、甜椒、花椰菜、小黃瓜、節瓜、茄子…等 【葉菜類】地瓜葉、大白菜、冰花、綠捲鬚生菜、蘿蔓、苘蒿、青江菜…等 【菇&藻類】杏鮑菇、蘑菇、木耳、海藻、鴻禧菇、鮑魚菇、珊瑚藻…等 【豆&豆製類】甜豆、大蠶豆、豆腐、百葉豆腐、腐竹、豆皮、豆包…等 【辛香料類】九層塔、香椿、辣椒、薑、胡椒、紫蘇、迷迭香、香茅…等 【水果類】檸檬、蘋果、芒果、奇異果、火龍果、杮子、葡萄、鳳梨…等 讓每天餐桌呈現茶籽油香的天然風味,吃好的食材,為健康能量加分。

體驗行銷策略對原住民文化創意產業之消費研究-以屏東縣三地門琉璃珠產業為例

為了解決小米應用商店維護中 的問題,作者章祐芷 這樣論述:

琉璃珠兼具原住民傳統文化之美與文化創意潛力,可惜,過去有關研究皆指出,目前原住民工藝品仍缺乏適當的行銷策略與手法,以致許多具有市場潛力的工藝品無法見重於世。本研究為提供山地門琉璃珠經營業者有關行銷手法與策略上的建議,援引Pine與Gilmore的體驗經濟理論、Schmitt的體驗行銷策略作為理論根據,並參考過去有關文創產業、原住民工藝創作、體驗經濟與體驗行銷策略等研究,發展出經營者及遊客深度訪談問卷,期能以經營者及遊客的深度訪談探悉遊客對山地門琉璃珠產業的看法,以及了解經營者目前所使用的行銷策略為何?為此,本研究深度訪談了3位工坊經營者及15位前往工坊的遊客,結果發現:(一)政府缺乏原住民的

產業規畫及評估,應該廣納公、私及第三部門的跨域整合社會資本。網路科技的便利有助於提供更多元的行銷管道,也更能激發琉璃珠產業的文化創新。(二)在體驗行銷策略方面,遊客較容易被感官所影響,經營者在採取體驗行銷策略時,可以規劃多元的體驗,以不同角度吸引遊客注意,進而體驗原住民文化內涵。(三)本研究調查發現遊客皆喜歡園區內的體驗活動,經營者亦認同體驗行銷策略確實會影響消費者的購買與重遊意願,在體驗活動方面,遊客最喜歡的體驗活動是DIY,其次是環境與餐飲,以及放鬆與質樸的互動。(四)遊客有高度重遊及購買意願,遊客透過多元行銷管道得知工坊,較容易被感官、情感、思考行銷策略所吸引。五種體驗行銷策略可以預測遊

客的購買意願。琉璃珠是消費者最喜愛的商品,消費金額落在500~1,000元。透過體驗,會讓產品對遊客產生更大的吸引力,加深消費者購買意願。關鍵字:琉璃珠、體驗、體驗行銷、山地門

阿里山茶山聚落文化地景的詮釋:以移民與族群、農業生計、涼亭為例

為了解決小米應用商店維護中 的問題,作者陳瑤玲 這樣論述:

本文田野地為阿里山鄉茶山聚落。研究對象為茶山聚落的移民(包括鄒族、布農族及臺灣閩南族群 [Hô-ló-lâng])。 本研究為質性研究,研究方法為文獻考察與田野調查方式。田野調查以參與觀察與深度訪談方式進行。本文的研究目的,主要探索茶山移民的來龍去脈,因此,質性研究的深度訪談,尤其是移民生命史(life history)的訪談為可資憑藉的方法。 本文援用地方性(locality)概念,以阿里山鄉茶山聚落的移民與族群、農業生計、涼亭地景作為文本,進行田野現象的描述與分析,來闡釋茶山移民們如何運用日常生活空間來維持生計、建立他們的地方認同、連接社會關係,並取得文化意義。 本文研究結果有

三方面:首先,在移民與族群地景方面,本文認為Takopueanu天花滅社傳說制約著茶山邊境空間的開拓。然而,鄒族大社(hosa)農耕地狹小,以及1959年八七水災造成阿里山地區多處的土石流,致使人群往茶山移動(其中,來自豐山地區的移民為臺灣閩南族群 [Hô-ló-lâng]);另外,高雄市那瑪夏區的布農族因為經濟因素,而來到茶山謀求生計,因此,形成了茶山村特殊的多元族群地景,茶山移民之間藉由自家農作物交換而彼此互惠。 其次,在農業生計地景方面,本文認為茶山農作物,已非單純自給自足,而是作為一種交換的商品,成為農民的主要生計來源。茶山發展可持續產品,可以視為活化地方農耕產業。 第三,茶山涼亭

地景再現鄒族狩獵文化「分享」精神,涼亭(hufu)地景作為一種地方性情感的結構,是地方性的時空性生產之記錄與見證。原住民這種分享的概念在現代生活的履行,成為茶山每年「涼亭(hufu)文化節」儀式性實踐活動產生的契機。茶山是鄒族的一個小社,藉由涼亭建構文化差異,鑲嵌了鄒族生存空間的自然生態、狩獵文化脈絡及傳統習俗,展現了豐富的文化內涵。茶山涼亭文化節可看成一種「被發明的傳統」(invention of tradition)。