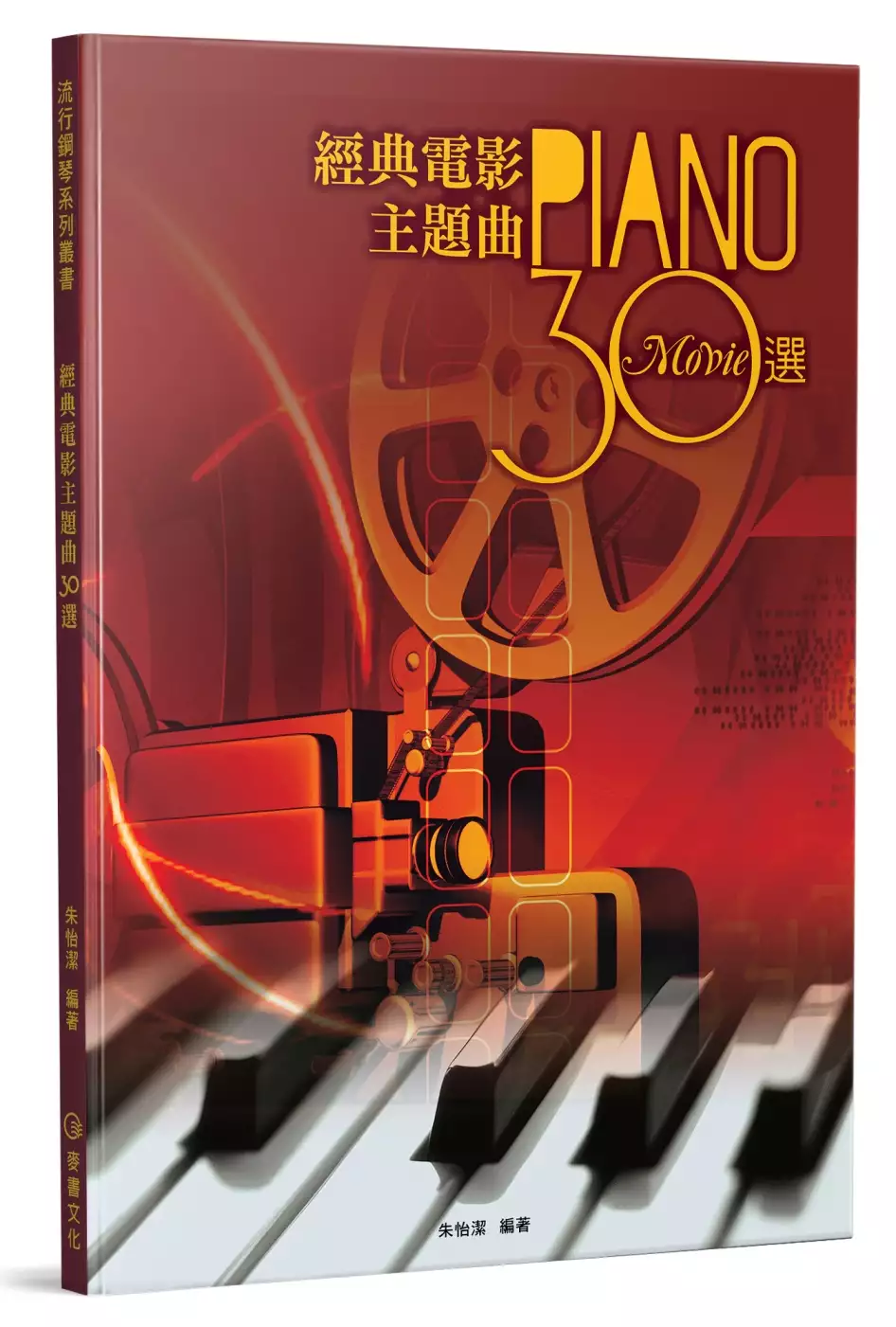

小型放映機的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱怡潔寫的 經典電影主題曲30選(三版) 和白睿文的 光影言語:當代華語片導演訪談錄都 可以從中找到所需的評價。

另外網站2022 年至2028 年全球小型企业碎纸机市场趋势 - The Crestiad也說明:该行业的未来增长预测基于对从各种来源获得的数据进行的快速定量和定性分析。概述部分包含有关市场动态的统计数据和数据。还涵盖了小型企业碎纸机市场的 ...

這兩本書分別來自麥書 和麥田所出版 。

中原大學 建築研究所 黃俊銘所指導 蔡宜穎的 產業遺址的文化資產保存結合都市更新開發機制之研究 (2010),提出小型放映機關鍵因素是什麼,來自於開發機制、公共利益、產業遺址、法令、文化資產、都市更新。

而第二篇論文國立清華大學 歷史研究所 鐘月岑所指導 任德寬的 台灣「錄影監視系統」的歷史發展-以鳳山市為例 (2009),提出因為有 錄影監視系統、監視社會、科技與社會、行動者網絡理論、數位影像的重點而找出了 小型放映機的解答。

最後網站【2022】8款微型投影機推薦挑選排名 - 舵手選物Pickiller則補充:微型投影機推薦 · 【ViewSonic】FHD 3D 無線智慧微型投影機(M2) · 【Optoma】高清微型智慧投影機(ML330) · 【XGIMI】可攜式智慧投影機(MoGo Pro) · 【BenQ】WVGA微型LED無線 ...

經典電影主題曲30選(三版)

為了解決小型放映機 的問題,作者朱怡潔 這樣論述:

本書特色 ●精選30部經典電影主題曲 ●附電影大綱簡介、配樂介紹與曲目賞析

產業遺址的文化資產保存結合都市更新開發機制之研究

為了解決小型放映機 的問題,作者蔡宜穎 這樣論述:

【摘要】都市是人類生活集合體,台灣早期的都市大都是由產業經濟聚集所構成,近年來台灣面臨經濟結構改變與產業外移,讓都市裡留下許多荒廢的產業遺址。而隱藏在都市內不同類型的產業遺址空間,它滿載本土文化色彩的舊區,是市民最真實的都市空間回憶,也是真實見證城市發展歷程。產業遺址在都市發展策略是以都市更新來促進土地活化,但又缺乏文化資產保存概念,大都以拆除騰空售地或轉開發有利益的商業大樓方式,在無具體的法令與完善的保存機制下,往往將都市裡的產業遺址犧牲掉。而產業遺址保存案例裡,國內現有問題:(1)法令不夠周延完善,沒有針對產業遺址的文化資產保存之專章(2)都市更新開發機制中,不把產業遺址的文化資產保存為

主要考量方向,導致無法保存該產業的歷史命脈,也沒有讓周邊土地的使用機能更加活化,亦未能讓民眾享有到真正之公共利益。本研究以國外成功的案例,是如何將文化資產保存與都市更新開發結合,讓土地機能更加多元化,以及兼顧文化資產保存。並且回顧檢討台灣案例,來檢視台灣現行法令與機制,試探出對於產業遺址的文化資產保存結合都市更新開發機制之建議。一個成功的都市更新開發機制,不只能保留產業遺址,使閒置土地活化,讓都市環境美化,也能使文化資產得以保存與再利用。並能在「文化資產價值為主,活化土地利用為輔」的策略原則下,能有效使低密度工業用地轉化為高價值土地之公共利益。不只能讓廢墟變美地,更能創造地方價值與提升生活品質

,並賦予閒置場域新生命,成為居民合用的美地。

光影言語:當代華語片導演訪談錄

為了解決小型放映機 的問題,作者白睿文 這樣論述:

本書是美國當代新秀學者對華人知名導演的精彩訪談實錄,主要訪談導演包括──謝晉,田壯壯,陳凱歌,張藝謀,張元,王小帥,賈樟柯,李楊,侯孝賢,朱天文,楊德昌,吳念真,李安,蔡明亮,張作驥,許鞍華,關錦鵬,陳果,陳可辛,陳耀成 作者親自到台灣,大陸,香港,走訪每一位知名導演,面對面訪談,將每位導演的電影精華心血第一手報導出來,同時結合作者長年對電影與文學的深厚研究,呈現出前所未有的豐富電影文化內涵。 本書同時邀請了美國名導演馬丁.史柯西斯(Martin Scorsese,1942年11月17日生於美國紐約市皇后區,美國電影導演,曾獲第79屆奧斯卡金像獎最佳導演。)作序。 名人推薦

我總愛拿烹飪比擬電影。拍片像是在辦雜貨,你買了各種食材,越好的食材在手,拍出你要的電影的機會越大。──李安 《光影言語》訪問了二十位改變華語電影與世界電影風貌的傑出華語電影工作者,訪談極具魅力且難能可貴,這些電影工作者包括李安(《臥虎藏龍》)、侯孝賢(《悲情城市》)、張藝謀(《紅高粱》)、陳凱歌(《霸王別姬》)、楊德昌(《牯嶺街少年殺人事件》)、蔡明亮(《愛情萬歲》)、關錦鵬(《藍宇》)、許鞍華(《瘋劫》)等人,訪談內容兼容並蓄、無所不包,讓讀者得窺當代華語電影的全貌。 作者精準地掌握了這些電影工作者獨特的視界,討論的主題著重於他們的成長背景、靈感發想、環境影響如何型塑了他們的作品;此外

,並旁及電影美學、與電檢及片商的拉鋸、商業與藝術之間的取捨,以及在跨國製作架構下華語片的未來發展。作者提供了二十世紀後半華語電影的綜論,將這些導演和他們的作品置於更寬廣的歷史與文化脈絡之中。 《光影言語》呈現出各個創作者的故事,清晰地表達出他們各自對個人作品、創作方式、靈感來源和遭逢困境時的看法。這本著作不僅從一個創作者的角度提供三地社會──中國大陸、香港及台灣,而非局限一處的絕佳側寫。──馬丁.史柯西斯(Martin Scorsese) 白睿文與這些電影工作者極為珍貴的互動,以及他對中國文化和華語片歷史的深厚學識,對這些主要創作者有尋根究底、洞見非凡的描畫。──David Bordw

ell(《香港電影王國》作者) 《光影言語》對華語電影名家有令人印象深刻的描繪,對華語片史亦有深入淺出的介紹,其中親切率真的訪談令人欲罷不能。──江志強(《臥虎藏龍》、《英雄》、《小城之春》製片) 這些訪談真情流露、熱情坦率、魅力十足、鏗鏘有力、見聞廣博,而且頗具娛樂性。──王斑(美國羅格斯大學[Rutgers University[中文暨比較文學教授) 作者簡介 白睿文(Michael Berry) 一九七四年於美國芝加哥出生,哥倫比亞大學現代中國文學與電影博士,現職加州大學聖塔芭芭拉分校東亞系副教授。主要研究領域為當代中國(包括港台海外)文學、華語電影、中國通俗文化和翻譯學。著

作包括《痛史:現代中國文學與電影繪製的歷史暴行》(A History of Pain: Literary and Cinematic Mappings of Violence in Modern China) 。中英譯作包括余華《活著》(To Live,2004)、葉兆言《一九三七年的愛情》(Nanjing 1937: A Love Story,2003)、張大春《我妹妹》與《野孩子》(Wild Kids: Two Novels About Growing Up,2000),正在進行中的是舞鶴《餘生》(Remains of Life)的英譯。 整理者 劉俊希 生於香江,長於高雄,曾短居美國

賓州,淡江大學英文系畢業,現暫佇於交通大學社會與文化研究所。羅祖珍 1977年出生於台北。政治大學新聞系畢業,現就讀交通大學社會與文化研究所碩士班。

台灣「錄影監視系統」的歷史發展-以鳳山市為例

為了解決小型放映機 的問題,作者任德寬 這樣論述:

在過去許多針對「監視」與「社會」的研究討論。多半以社會對「監視」討論為重,較少關心「技術」與「社會」之間的討論。(Science, Technology andSociety, 簡稱STS)的研究取徑來看待此「技術」、「社會」之間的互動模式,強調若僅以用直線性的歷史觀去分析「監視技術」與使用者之間互動,並解釋「技術」對於社會的影響,這樣往往窄化了看待科學與技術發展的過程,若能從使用者的角度來思考技術發展歷程,將會看見響技術與社會現象的眾多可能。本文所能提出的貢獻,是建立在許多國內的研究之上,透過科技與社會(STS)的研究取徑,藉由現有的文獻與訪談資料找尋被人忽略的「技術」與「使用者」。筆者在

透過鳳山的案例訪談,以及筆者在本研究所做的研究與蒐集資料。發現台灣社會與「錄影監視系統」互動形成的獨特之處。第一、發現地方里長、基層警員對「錄影監視系統」詮釋,不單是使用者的詮釋,也是反抗者集體的詮釋。台灣對「錄影監視系統」的使用方式,明顯不同於英國或歐陸的研究發現,主要的差異在於歐陸及英國強調「監控」,尋找「不正常」的行為,台灣對於錄影監視系統的的使用,則著重於犯罪的嚇阻與事件發生後的線索蒐集。第二、「錄影監視系統」擴張的內部動能為何?以美國來說,911之前,多以私人產業與企業使用較多。911之後,則偏重於強化國土防衛,重視如何辨識危險份子。歐洲,則重視市中心的城區重建,希望透過「錄影監視系

統」,提高民眾對城內商業區的信賴感。台灣則與台灣獨特的產業發展與產業特性結合,台灣的「錄影監視系統」隨著台灣有線電視的興盛與電子產業與中小型經銷模式,間接鼓舞了台灣「錄影監視系統」多點且小規模的發展模式。第三、使用者對於「影像」與「錄影技術」的信任。台灣民眾對影像的理解,透過早期有線電視業者與官方的對抗,以及周邊電子零件產業與經銷制度的活躍,使民間對於使用纜線傳輸影像早就有十分豐富的使用經驗,這樣的使用經驗,應該有助於分析民眾對影像信賴的形成,值得後續研究繼續朝此一方向思考。關鍵詞:錄影監視系統、監視社會、科技與社會、行動者網絡理論、數位影像

想知道小型放映機更多一定要看下面主題

小型放映機的網路口碑排行榜

-

#1.小型投影機- FindPrice 價格網2022年8月購物推薦

小型 投影機的推薦商品價格,還有更多投影儀2022新款投影儀家用臥室投墻家庭影院小型宿舍學生1080p可連手機無線mini適用華為小米投屏【韓尚優品】相關商品比價, ... 於 www.findprice.com.tw -

#2.破解福尔摩斯思维习惯:侦探游戏 - Google 圖書結果

在杰夫囚室的墙壁上先秘密钻了两个洞,一个放一架小型电影放映机,另一个装一个窃听器,还往囚室里灌进一些对人体无害的镁气...... 107.女间谍失踪案在当时情况下, ... 於 books.google.com.tw -

#3.2022 年至2028 年全球小型企业碎纸机市场趋势 - The Crestiad

该行业的未来增长预测基于对从各种来源获得的数据进行的快速定量和定性分析。概述部分包含有关市场动态的统计数据和数据。还涵盖了小型企业碎纸机市场的 ... 於 crestiad.com -

#4.【2022】8款微型投影機推薦挑選排名 - 舵手選物Pickiller

微型投影機推薦 · 【ViewSonic】FHD 3D 無線智慧微型投影機(M2) · 【Optoma】高清微型智慧投影機(ML330) · 【XGIMI】可攜式智慧投影機(MoGo Pro) · 【BenQ】WVGA微型LED無線 ... 於 www.pickiller.com -

#5.華碩新款小型投影機也能當作藍牙喇叭使用,支援IOS

【此文章來自:Mashdigi】本身強調方便攜帶使用針對居家娛樂與行動辦公等使用需求,華碩在此次CES 2021 宣布推出名為ZenBeam Latte 的小型LED 投影機 ... 於 www.eprice.com.tw -

#6.LG小型投影機- 租借/出租 - 活動小設備租賃(爆米花YA)

租借/出租-LG小型微型投影機(活動/會議/演講)(台北/新北市中和南勢角) 於 popcornya.com -

#7.行動投影機,首選規格,投影機,家電- momo購物網

行動投影機,行動投影機,家庭劇院/娛樂機,短焦式各式規格種類,與ViewSonic 優派,OPTOMA,OVO,EPSON,BENQ熱門品牌,優惠便宜好價格,值得推薦! 於 www.momoshop.com.tw -

#8.手提迷你投影機- 環球電器行

380ANSI HDMI IN, 15"~180" 3D DLP. JMGO P3 堅果迷你手提LED投影機 ; 200ANSI Laser Beam, 20"~100" DLP. UO SmartBeam Laser NX超迷你手提Laser投影機 ; LED 800ANSI ... 於 www.universal88.com -

#9.小型投影機, 電腦3C, 其他電子產品在旋轉拍賣

在新北市(New Taipei),Taiwan 購買小型投影機. 用不到於其他電子產品中找到最棒的交易!私訊購買! 於 tw.carousell.com -

#10.義遊味盡: 深度暢遊義大利微醺之城 - Google 圖書結果

這裡讓我想起某次到宜蘭利澤簡,漫步到「利澤戲院」門外,內部的放映機早已停擺,望著社色的外殼,有種悄帳之感,真希望利澤戲院能像這座小型劇院,讓當地居民或旅客們再次 ... 於 books.google.com.tw -

#11.小型放映机-新人首单立减十元-2022年8月|淘宝海外

在这些小型放映机的适用场景有智能家庭影院、移动便携、商务办公、儿童益智和家庭影院等 ... 在小型放映机的亮度有8000流明及以上、6001流明(含)-8000流明(不含)、5000 ... 於 www.taobao.com -

#12.英汉广播电视技术词汇 - 第 247 頁 - Google 圖書結果

... cineholomicroscopy 显微全息电影照相术 cinekodak 柯达电影机,小型电影摄影机 ... 电影产品 cinema projector 电影放映机 Cinema Scope 西尼玛斯柯普宽银幕电影 ... 於 books.google.com.tw -

#13.微型投影機- 優惠推薦- 2022年8月| Yahoo奇摩超級商城

ViewSonic M2e Full HD無線瞬時對焦智慧微型投影機 · 投影儀2022新款投影儀家用辦公高清1080p無線手機wifi投影儀便攜式 · 樂佳達新款家用投影儀手機同屏高清微型投影機小型 ... 於 tw.search.mall.yahoo.com -

#14.2070AI新紀元(上集) - Google 圖書結果

... 以交換這兩個孩子能夠繼續他們的人生。”註: 1 在西元二Ο六九年,通訊器的功用涵蓋今日手機、筆記型電腦、小型投影機、居家人工智慧助理的大部分功能,且功用更為強大。 於 books.google.com.tw -

#15.2022 最新10 款熱門微型投影機專業推薦 - 良品工研所

為你推薦最新熱門微型投影機品牌及型號,快速找到最適合自己或家人的迷你投影機。詳細價格、評價及規格比較。推薦購買方式及最新優惠。 於 www.ezneering.com -

#16.「微型投影機」推薦這4款在家獨享120吋震撼大畫面追劇更輕鬆

點擊圖片了解4款微型投影機特點。 · 三星The Freestyle – 180度廣域投影不設限 · 小米智慧投影機2 – 質感不俗放哪都好 · ASUS ZenBeam E2 – 直式投影「更 ... 於 www.hk01.com -

#17.【ZCOPE】小型投影機點揀好Samsung The Freestyle 唔止 ...

細細部的小型投影機優點就係,唔需要花大錢都可以有大畫面觀賞效果,之不過買小型投影機時應該又有什麼地方要注意?呢條片入面Martin 就同大家講講買 ... 於 www.pcmarket.com.hk -

#18.迷你放映機圖片 - 阿里巴巴商務搜索

阿里巴巴為您找到約106張迷你放映機圖片,阿里巴巴的迷你放映機圖片大全擁有海量精選高清圖片,大量的細節圖,多角度拍攝,全方位真人展示,為您購買迷你放映機相關 ... 於 tw.1688.com -

#20.輕巧可攜投影機

BENQ MX507 3200ANSI高亮商務投影機小空間大畫面中小型會議室的最佳選擇教學 ... Optoma RS385S 內建10W喇叭小型商用會議及個人簡報專用原廠公司貨保固3年送HDMI 背包. 於 www.pcstore.com.tw -

#21.迷你放映機| 飛比價格

推薦 · 【NATURAL KITCHEN】迷你樹脂擺飾放映機 · 迷你手機投影機家用微小型高清投墻家庭影院投影機電影放映機 · 創意電影道具金屬書籤迷你造型書籤放映機影視燈膠片卷場記板 ... 於 feebee.com.tw -

#22.Amazon.com: 適用於iPhone的迷你投影機,Xinteprid WiFi 電影 ...

Amazon.com: 適用於iPhone的迷你投影機,Xinteprid WiFi 電影投影機2022 升級9000L 附同步智慧型手機螢幕,便攜式視訊投影機1080P HD 支援200 吋, ... 於 www.amazon.com -

#23.投影機- 全系列|ASUS 台灣

ASUS 商用投影機專為教育與企業用戶使用而生;設定簡單、直覺式LAN管理及全方位的投影顯示功能,使其成為會議室、演講廳及小型辦公室的最佳首選。 於 www.asus.com -

#24.迷你投影機| 2022年9月- Rakuten樂天市場

迷你投影機在Rakuten樂天市場中符合的迷你投影機優惠商品列表,歡迎來到Rakuten樂天市場選購您所喜愛的迷你投影機特價商品!Rakuten樂天市場還有更多迷你投影機推薦, ... 於 www.rakuten.com.tw -

#25.行動劇院輕鬆拎著走!十大人氣可攜式投影機露營、在家都好用

老字號品牌Epson 愛普生有推出多款迷你雷射投影機,特別是「EF-12」主打「全球最小的3LCD智慧雷射投影機」,機身為仿皮革材質鑲上玫瑰金邊,給人高質感的 ... 於 udn.com -

#26.投影機如何挑選?家用投影機、微型投影機推薦TOP 10

家用微型投影機的六大選購要點 · 一、 可「投影距離」將決定投放畫面大小 · RICOH PJ WXC1110 掌上型超短焦微型投影機 · 二、了解投影機規格 · ViewSonic X100 ... 於 myfone.blog -

#27.迷你投影機at SHOP.COM TW

比較3320 迷你投影機產品, 包括高階款專業高清投影機便攜投影機迷你投影機專業投影機微型投影機, TRANSJEE 1080P高清無線迷你投影機, 現貨免運anycast螢幕投影電視棒 ... 於 tw.shop.com -

#28.微型投影機- 家庭影音 - 友和

價錢 · Usatisfy mini無線音箱4K投影機香港行貨 · Usatisfy DLP 迷你口袋投影機1080P 香港行貨 · Kodak Luma 150 便攜式袖珍投影機RPDPJS150 香港行貨 · Anker Nebula Capsule ... 於 www.yohohongkong.com -

#29.《推薦》七款微型投影機:小資族也能爽看超大螢幕

能放進口袋裡的迷你「微型投影機(英文:Pico Projector)」!就算買不起幾萬元的液晶螢幕也能享受專屬劇院。隨時都能Netflix 或者玩Nintendo,露營也能輕巧收納帶著走 ... 於 saybuybuy-media.com -

#30.2022 迷你投影機推薦|五月優惠比價

投影儀X1迷你微型手機家用wifi高清智慧便攜聲控投影機辦公NMS快意購物網 · 迷你投影儀堅果J7投影儀家用小型1080P高清無線wifi智慧3D家庭影院無屏電視投影機免運DF · 投影儀 ... 於 buy.line.me -

#31.小型投影機+影音 - 松果購物

大家都在買的小型投影機+影音就在松果購物!回購率超高,買過都說讚的好口碑!幫您比過網路上各大平台,絕對敢說松果購物小型投影機+影音是挑戰全台最低價!推薦給您~ 於 www.pcone.com.tw -

#32.小型放映機英文 - 查查詞典

小型放映機 英文翻譯: miniature projector…,點擊查查綫上辭典詳細解釋小型放映機英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯小型放映機,小型放映機的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#33.家用投影機| LG 台灣

LED雷射投影機提供清晰與明亮的120吋劇院投影效果,小型投影機兼具攜帶性與行動性,三重無線完美連接,提供強大、逼真的家庭影院體驗。 於 www.lg.com -

#34.玩到哪就看到哪!「可攜式投影機」推薦,不只追劇神器更是 ...

Samsung The Freestyle微型智慧投影機 · ASUS ZenBeam S2無線投影機 · BenQ GS2 LED無線行動投影機 · EPSON EF-100BATV雷射投影機 · SONY LSPX-P1超短焦可攜式 ... 於 www.vogue.com.tw -

#35.澎湖龍門客棧《瘋台灣澎湖民宿網》

... 住一晚的價格可是相當驚人,這時可以買張泡湯券,能以為小型溫泉旅館與民宿, ... 並有寬敞的泡湯池,有氣泡式按摩池,冷熱池設備,房間內備有DVD放映機,旅客可 ... 於 ca-pontois.fr -

#36.Q2 小巧迷你投影機(兩色) - 波希熊

攜帶式設計小型投影機外型小巧可愛1080P高畫質多種類接口一應具全連接手機看影片、打遊戲輕鬆享受大屏幕*本產品較不適合用於辦公用途,購買時請知悉*! 於 www.posykuma.com -

#37.十大微型投影機人氣推薦榜【2022年最新版】

ViewSonic M1 mini Plus是一款袖珍型超便攜式LED投影儀,配備了具有移動電源兼容性的內置電池,無需電源線即可提供真正的便攜性和娛樂時間。這款小型投影儀輕巧且只有4英寸 ... 於 www.projector.com.hk -

#38.投影機,視聽娛樂 - 全國電子

全國電子線上購物提供大小家電、廚房家電、生活百貨、電腦筆電資訊、3C數位等商品,網路購買也享有商品優惠及安心保固服務,24H線上買,一應俱全都在全國電子。 於 ec.elifemall.com.tw -

#39.品牌總覽– 投影機.週邊- | 燦坤線上購物

燦坤投影機採用德州儀器DLPR投影技術,更可可兼容於HDTV及寬螢幕筆記型電腦燦坤快3網路商城嚴選投影機更滿足不同投影需求。想在會議或簡報時加強個人專業性, ... 於 www.tkec.com.tw -

#40.米漫中的黑暗征战之途第一千五百二十章与灭霸的见面 - UU看书

复制了一艘小型飞船出来支持电力,四个大屏幕放四周,中间是一圈组合茶几。 茶几上是电子游戏机,电脑,投屏放映机,还有各种零食。 山黛往里面一坐,硬是整 ... 於 www.uukanshu.com -

#41.網友激推7款「微型投影機」小家庭好適合!超多功能

1.三星 The Freestyle · 2.OVO 無框電視U5 · 3.Epson EpiqVision Mini EF-11 · 4.小米智慧投影機2 · 5.ViewSonic M2e · 6.BenQ GS2 LED · 7.VIVITEK Qumi Q38. 於 fashion.ettoday.net -

#42.【Accstore】Lite Projector YG300 迷你微型投影機| 可加購同屏器

【Accstore】Lite Projector YG300 迷你微型投影機| 可加購同屏器| 家用戲院. 於 www.accstoreonline.com -

#43.LED 智慧無線。微型投影機。可安裝多款影音APP - BenQ

BenQ微型投影機搭載最新Google認證AndroidTV智慧系統(V9.0),可從GooglePlay 下載YouTube、愛奇藝、Disney+、CATCHPLAY+ 等OTT 線上影音,搭配自動垂直投影等, ... 於 www.benq.com -

#44.微型投影機迷你投影機小型投影機開箱測試@ 興趣使然

最近在網路上面有一款非常火紅的投影機自己對於投影機可是非常有興趣,畢竟誰不想要有一個大螢幕呢? 看了看規格最吸引我的就是他的大小及供電方式剛好 ... 於 asd9616132.pixnet.net -

#45.ViewSonic M1 mini 口袋投影機

ViewSonic M1 mini 榮獲iF 2020 設計大獎,是一款專為年輕及享樂族群設計的口袋投影機,直覺性操作隨時隨地提供便捷的視聽娛樂,重量輕巧,超迷你尺寸和全球首創可更換 ... 於 www.viewsonic.com -

#46.智能弱电工程设计与应用 - Google 圖書結果

系统配置1台DBX AFS 224反馈抑制器,降低系统发生声反馈的可能性;为配合小型文娱活动 ... 亮度BARC ODP 90电影投影放映机,主要用于影视资料播放和显示视频会议画面。 3. 於 books.google.com.tw -

#47.投影機 - Dcard

好久沒發迪卡了!,嗨,昨天收到了一個包裹是投影機!,我真的等了很久很久,終於收到了,疫情在家很無聊,用電腦看畫面不滿足(?買了小型的投影機在家看真的很爽! 於 www.dcard.tw -

#48.#迷你投影機- YouTube

小米智慧投影機2開箱評測,真的值得入手嗎? · 便宜真的有好貨! · 【#WFH必備】手掌心大小! · 【開箱趣】在路邊用超大畫面玩Switch 超迷你投影機開箱ViewSonic M1 mini〈羅 ... 於 www.youtube.com -

#49.【專家監修】2022最新12款人氣微型投影機推薦 - mybest

每次開會、簡報時,總要使用厚重的投影機。而出門在外想要看影片時,也多只能仰賴智慧型手機迷你的螢幕,勢必會讓人覺得有些不過癮。為了造福有這些煩惱的使用者, ... 於 my-best.tw -

#50.用便宜「微型投影機」打造陽春家庭電影院,非開箱經驗分享

連線成功後,投影幕上就會顯示Android 手機目前的畫面。 以我們購買的這台陽春微型投影機來看,雖然畫質不夠好,但是畫面與聲音同步顯示的速度倒是 ... 於 www.playpcesor.com -

#51.投影機分類及價錢 - Price.com.hk

(Hayaku Opus 迷你同屏投影機不佔空間、隨時隨地穩定輸出清晰畫質。輕巧的設計隨處擺放在家中一角落,內置同屏功能,一鍵就可於房間享電影院等級的超大投影畫面。 於 www.price.com.hk -

#52.小型放映机多少钱一台- 头条搜索

瀚影20辆车小型家用汽车影院电影放映机设备露天电影放映机≥ 1台¥29800.00 商品详情更新:2022-07-19 地区:广东深圳名称:露天放映机,汽车影院放映设备,小型汽车. 於 m.toutiao.com -

#53.【2021十大微型投影機推薦】微型投影機評價、比較、開箱

1. IS愛思140吋微型投影機 · 2. 微米M300微型投影機 · 3. acer宏碁C200輕巧可攜式投影機 · 4. ASUS ZenBeam Go E1Z 掌上式行動電源LED投影機 · 5. ASUS華碩S1 ... 於 onlygoodproduct.pixnet.net -

#54.小型投影機|ETMall東森購物網

小型 投影機 · 【DR.MANGO】WIFI S50 無線投影機 · [限時優惠]QHL 酷奇130吋家庭劇院音效投影微型投影機 · QHL酷奇- 口袋輕巧無線短焦投影機1080P (IOS.安卓 · EPSON EB-E01 ... 於 www.etmall.com.tw -

#55.【2022最新】5款家用投影機推薦評比!宅家追netflix必備!

大家都在看. 查看更多 · 【2022最新】精選5款小型微波爐推薦, ... 於 www.myfeel-tw.com -

#56.小型投影機Archives - 電腦王阿達

標籤: 小型投影機 · 口袋投影機ViewSonic M1 mini Plus 開箱,超大螢幕隨身帶著走 · 網站搜尋 · 優質廣告推薦 · 最新文章 · 小米展示強大的汽車自動駕駛技術與CyberOne 全尺寸 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#57.小米智慧投影機2 - Mi.com

亮度還算不錯,喇叭音量夠大,體積很小攜帶很方便,雖然小型投影機很多集資平台產品,不過小米的品牌還是比較大,趁雙12優惠買的,目前很滿意喔. 小米智慧投影機2 ... 於 www.mi.com -

#58.儿童学习伴侣,趣学伴绘本故事放映机开箱_原创 - 新浪众测

这张图是在晚上讲故事的时候直接投影到墙面的效果,如果大家想要了解亮度可以做下参考。虽然比不上高端的投影设备,但作为一台手持小型放映机,这个效果是 ... 於 zhongce.sina.com.cn -

#59.追劇必備!韓國推迷你「熊大投影機」只有4公分超輕巧

韓國10X10推「熊大投影機」機身只有4公分的超迷你造型,完全不佔空間,無論在家、帶去露營都超便利,只要有白牆都能變成專屬電影院! 於 www.marieclaire.com.tw -

#60.Re: [問題] 有人用過迷你投影機嗎? - 看板MobileComm

基本上微型投影機是玩具重複一遍是個玩具任何一萬元一下的消費拼都無法當主力可參考下免的影片Budget Projector Compares (X800 vs YG300 vs Anybeam ) 於 www.ptt.cc -

#61.赵露思直播 - 微博

我参与了@赵露思的移动放映机 发起的投票【#赵露思初秋光影写真# 赵露思zls 桑稚程少商】,我投给了“#赵露思直播#”这个选项. @赵露思的移动放映机: 赵露思 /#赵露思 ... 於 m.weibo.cn -

#62.【迷你投影機】 2022熱銷推薦 - 生活市集

迷你投影機大家都在生活市集買!熱銷迷你投影機排行大整理,以及冷暖氣機和冷氣。快速出貨七天鑑賞無負擔!生活市集,買不完的生活好物~ 於 m.buy123.com.tw -

#63.迷你放映机- 京东 - JD.com

小米(MI)旗舰投影仪家用超清投影机同款迷你小型电影放映机可连手机无线同屏投墙电影儿童看动画卧室宿舍掌心版黄色投影仪官方标配. 於 www.jd.com -

#64.微型投影機- 晟弘科技

微型投影機推薦,投影機設計迷你輕巧便攜,適合露營、居家房間等小空間利用。亦提供掌上型投影機可隨身攜帶,輕鬆擁有百吋畫面! 於 www.trustworthy.com.tw -

#65.整個城市都是你的電影院!迷你投影機隨身帶著走 - styletc

投影機放映的反射光較不刺激眼睛,比起手機、平板更加保護視力,長時間觀看也不會讓眼睛疲勞。買一台迷你放映機,到戶外活動時非常適合,可以讓氣氛更 ... 於 www.styletc.com -

#66.迷你雷射投影機 - Epson

迷你雷射投影機. 3LCD雷射投影技術,以真實亮度、輕巧體積與超長雷射光源壽命,打造超乎期待的移動式影音感受;不論是家庭聚會、朋友派對,或是提案會議與小組討論,都 ... 於 www.epson.com.tw -

#67.人间心间云间 - Google 圖書結果

电影是在露天放的,在篮球场上拉一块白布,桌子上放台放映机,在换片的时候是要等的,那时候有电影看已经是 ... “萤火虫是一种小型甲虫,因其尾部能发出荧光,所以叫萤火虫。 於 books.google.com.tw -

#68.微型投影機- PChome 24h購物

《熱銷款小型投影機,現貨供應中》 【MOMI魔米】X800 行動投影機. * 採用ECO智慧節能LED燈泡 * 支援HDMI/MHL/AV/VGA/USB/SDcard * 30000小時壽命燈泡 於 24h.pchome.com.tw -

#69.小型投影機的價格推薦- 2022年7月| 比價比個夠BigGo

小型 投影機價格推薦共10971筆商品。包含9750筆拍賣、1216筆商城.快搜尋「小型投影機」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#70.SAMSUNG- LSP9T The Premiere 130″ 4K超短焦雷射投影機

Select category. Select category; Mic麥克風 · Uncategorized · 便攜KTV · 家庭影音組合 · 專業KTV組合 · 專業KTV套裝 · 音響設備 · 點歌系統 · 小型家電. 於 leway.hk -

#71.投影機周邊|順發線上購物

小型 家電. 生活家電. 吸塵器 · 衣物整燙 · 檯燈具 · 燈泡 · 燈管 · 特殊燈類 ... 全站分類, 電腦資訊, 電腦周邊, 行動通訊, 大型家電, 小型家電, 視聽娛樂, 辦公耗材. 於 www.isunfar.com.tw -

#72.【微型投影機推薦2022】超猛12台內建Android看片追劇爽度大 ...

想迷你、耍無線,旅遊娛樂新體驗. 「微型投影機」是近年來冒出來的產物,介於攜帶 ... 於 guidepals.com -

#73.投影機迷你飛搜購物搜尋- 第1 頁

AnyBeam雷射掃描微型投影機小型投影機迷你投影機追劇神器露營必備台灣製造一年保固現貨【改版前限量銷售】. 3,990. 樂天市場購物網 ... 於 shopping.feeso.com.tw -

#74.小型投影機- 人氣推薦- 2022年9月 - 露天拍賣

小型 投影機網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。H80迷你投影儀家用便攜LED 微型小型投影機高清1080P 27145. 【臺灣現貨當天出貨】小型投影機 ... 於 www.ruten.com.tw -

#75.迷你投影機- 搜尋結果 - Momo 摩天商城

迷你投影機, 迷你投影機優惠熱銷! - momo摩天商城_mobile. 於 m.momomall.com.tw -

#76.迷你放映機- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2022年7月

迷你放映機價格推薦共131筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#77.2022投影機推薦,6款平價微型投影機讓你在家追劇好輕鬆!

投影機怎麼挑選. 解析度. 解析度泛指量測或顯示系統對細節的分辨能力。解析度的好壞跟 ... 於 fashionculturetaiwan.com -

#78.微型投影機推薦|實測找出6大微型投影機挑選重點

這台較貴的原因在於雷射光源投影更清晰,並搭載YAHAMA音響,音質畫質都超優). (EPSON EF-11是體積較小型的版本,特價22500買點) ... 於 carl5202002.pixnet.net