小北百貨有賣水泥嗎的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦尹昭蓮寫的 14天!北歐風自力裝潢日記,木工、泥作、門窗都搞定 和DavidPilling的 大和魂:日本人的求存意識如何改變世界都 可以從中找到所需的評價。

另外網站小北百貨電子秤2023也說明:小北百貨 電子秤小北百貨電子秤小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近 ...

這兩本書分別來自寫樂文化 和遠足文化所出版 。

輔仁大學 織品服裝學系碩士在職專班 楊濱燦所指導 楊慧莉的 消費者對台灣資深設計師品牌購買重視因素之研究 (2016),提出小北百貨有賣水泥嗎關鍵因素是什麼,來自於消費者、服裝設計師、重視因素。

而第二篇論文東海大學 社會學系 朱元鴻所指導 蕭旭智的 「非理死」:死亡政體與生命政治的現代轉換 (2008),提出因為有 非理死、上海、死亡政體、生命政治、屍體詭態、凌遲、洗冤錄、暴露屍體、檢疫政體、冤的重點而找出了 小北百貨有賣水泥嗎的解答。

最後網站老家往事 - Google 圖書結果則補充:到了电影院门口,我记得老电影院门朝北开着,台阶都是用水泥砌的,好几层呢,东边有个小窗口,卖电影票的窗口,实际上是两个刚能伸进手的窟窿眼,一张票五分钱,拿着五分钱把手 ...

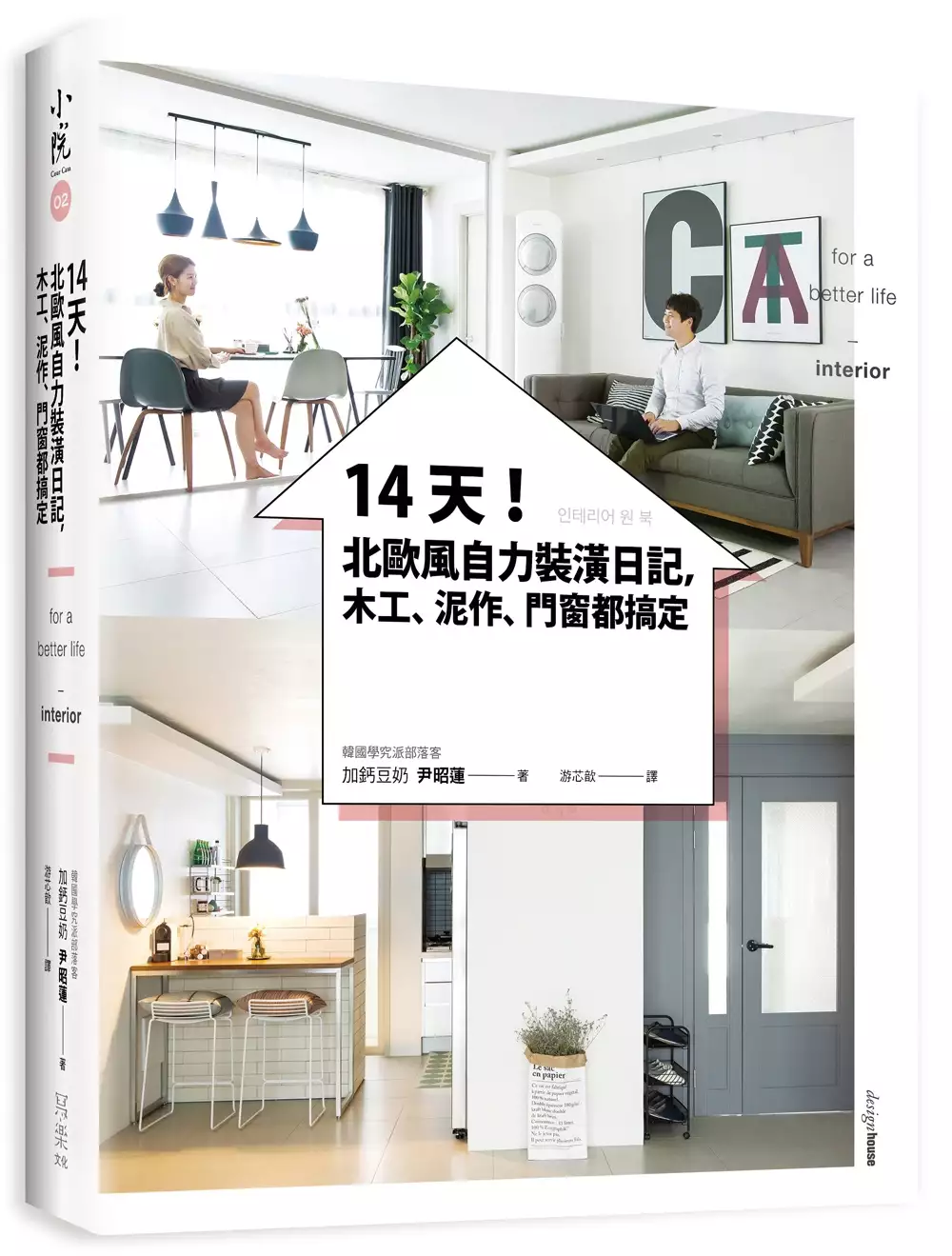

14天!北歐風自力裝潢日記,木工、泥作、門窗都搞定

為了解決小北百貨有賣水泥嗎 的問題,作者尹昭蓮 這樣論述:

「我就是想住在北歐的公寓裡」,韓國超人氣部落客加鈣豆奶, 只花了業者報價的1/2價格,就讓老派公寓變身舒適、敞朗的優雅北歐風格! 項目--業者報價--實際費用--自力裝潢省下的費用 拆除清運--6.6萬--3.0萬--3.6萬 摺疊門---14.0萬--9.0萬--5.0萬元 全屋粉刷--19.8萬-- 15.6萬-4.2萬元 所有木作--28.8萬--12.0萬--16.8萬元 木地板+磁磚-38萬--16.0萬--22.0萬元 全部照明--14.9萬-- 4.2萬--0.5萬元 內玄關門--4.0萬-- 2.8萬--1.2萬元 實地走訪,才能明白

北歐設計的精髓 回到現實生活,一一實現對家的渴望 從拆除到風格裝飾,從油漆粉刷到電路照明,從北歐移植到亞洲 一對平凡如你我的夫妻,家無恆產,對美學完全沒概念, 也能在現實生活中,一步一步改造老公寓,完成浪漫北歐風格窩居! ■先拆除老公寓的5大醜 發現老公寓5大醜陋之處:老派木地板、刺眼日光燈、制式落地窗、老奶奶花紋壁紙、線板+踢腳板+門檻,揪出5大醜,就離北歐風居家設計不遠了! ■最有效率的老屋改造秘訣 抓好總預算、掐緊施工時間的省時省錢祕方:掌握木作項目、預估施工天數,面對空空如也的現場,預先了解木作的種類和範圍,才不會不知所措。 ■打造宛如咖啡廳的

溫暖燈光 像咖啡廳的吊燈或滑軌照明、井字型天花板和嵌燈、鹵素燈,粗胚天花板和間接照明通通都有詳細解說。想讓室內顯得寬敞?請挑「口」字型!想打造獨特造型?迴轉四角形、三角形! ■最低價的跨海網購實力 用最低價格採購北歐產地家具的步驟教學,直購小資族也買得起的燈具名品,挑選以塑膠或布藝之類輕便材質組合,且兼具合理價格、運送方便的燈具。 ■沒有設計師也能自己掌握色系 掌握選色搭配原則就夠了:白色、棕色與灰色系。白色和淡棕色給人女性感覺,那麼灰色就帶點粗獷、質樸的男性色彩。而比起淡棕色,灰色較容易搭配家具小物,又比白色更顯穩重。 ■看起來高級其實平價的家具組合 不是每

個都得買歐洲設計師的高貴設計品,而是掌握重點風格和品質,巧妙地融合在一般國產家具在原創品當中,便能有效提升整體家具質感。 ■變化小物就能改變居家風格 不要再把植栽當作奢侈品,它在北歐人的日常生活當中是必需品。只要選擇得宜,不僅是讓主人翁一整天都心情愉悅的好物,而且照顧起來一點都不麻煩。 從拆除到家居風格,一本包辦的自力裝潢改造拓荒記 這本書收錄作者改造住屋的所有訊息,貨真價實的記錄,用行動告訴你,自己動手改造老公寓,自力裝潢成夢想中北歐風格房,是有可能且已經發生的事情! 只要跟著她在極其現實的方案中的指導,在亞洲擁有夢想中的北歐風房子,不再是遙不可及的夢想。 本書

特色 網友4.5顆星評鑑、不懂設計也OK 真人實境!最省時、省錢的老屋翻修改造日記 設計師估價300萬,自力裝潢(含家具)僅花費90萬 移植北歐居家設計,只要14天 房子不只是房地産的價值,而是人生的進行現場,也是生活的地方。 所以無論是買的還是租的,我都想按照自己的想法和習慣,進行改造裝修。 ★北歐風輕裝修,最佳指南★ 讀者/網友評價 台韓兩地網友好評不斷、一致讚聲! ●本書適合所有想要裝潢的屋主們;即使你只想找設計師,本書提供豐富的北歐風格元素值得參考,而且還有完整的裝潢流程紀錄,之後在面對設計師就不會毫無想法而裝潢出不是那麼適合或喜歡的家;即使

你喜歡其它風格(如日系風、工業風等),這本書也提供完整的從零到有DIY裝潢設計流程,看完本書會有「哦~原來自己設計裝潢也沒那麼難嘛!」的感想。--台灣網友 阿春 ●有一本書可以當指南來掌握訣竅,更能夠駕輕就熟,省去許多不必要時間與金錢的浪費,畢竟,好的設計或美的事物並非高不可攀,而是讓懂的人去擁有。總不能在外度假裝優雅,回家睡覺卻像避難吧...--台灣網友yencd ●這完全是本讓人學會節省人力、時間及金錢的自助室內設計大補帖啊啊啊!走過自助室內裝潢及居家風格佈置這條路,才知道這其中困難及挫折有多難熬,許多知識實在恨不得早知道。本書清楚且仔細表達了2大精華:(1) 迅速瞭解室內裝潢

該從何著手規劃 (2)無私分享了許多居家風格素材參考來源。但最最重要的是,作者加鈣豆奶教導我們如何在看似無邊無際的裝潢實作過程及居家風格設定裡「學會選擇 !」,可謂自助裝潢參考書,大推薦!--台灣網友 Selin ●DIY裝潢不是上網看看照片抓抓圖就可以1:1的出現在自己眼前,這其中包含了太多的辛酸血淚。從格局變更、電線材料、磁磚建材及空間配置......等太多的難題需要自己慢慢地摸索探險,這本書從零開始的拆除,到最後完美的北歐風呈現,會讓人著了魔地也想跟著DIY。DIY不難,難的是不敢為自己勇敢嘗試,推薦這本書,你會找到Do It Yourself的樂趣。--台灣網友 施貝塔 ●

裝潢是一門學問,要如何改造得精準,擺飾得有深度,裝修得愉快,需要天分和練習。我們有天分嗎?沒有!我們可以練習嗎?次數恐怕也不多,本書的誕生好比在陰暗的迷霧中遇見觀音嬤,作者能在預算與夢想中取得平衡點,大量的前後比較圖讓我彷彿置身現場,每個動作都讓我宛如身歷其境,讓讀者更簡單的得到相關經驗。--台灣網友syuto ●這不是一本介紹裝潢的書,而是一趟家的美學之旅。翻閱這本書時,很驚訝地從中發現自己曾經的心境,原來在異國的人們也像我們一樣,為了一個家不停地找尋家的樣貌。很推薦開始想要規劃新家的人可以先讀讀這本書,不只是從中學會裝潢自己的家,更能學著了解自己對家的想望以及品味。你會知道該用什麼樣

的心境去尋找規劃,你會知道規劃與裝潢歷程中會遇到什麼困難問題。也期望你閱讀完,闔上這本書後,開始去找尋你心目中家的溫度與品味。--台灣網友 小米女神 ●我很喜歡歐洲風格的室內裝潢,但典型韓國大樓住宅似乎很難散發出那股味道。加鈣豆奶孜孜不倦地找出韓國大樓住宅的五大弊病,透過她一步一步執著堅定的改造拓荒記,可以發現「美麗家園所附贈的悠閒和幸福」。加鈣豆奶的施工日誌裡,提出了一般人眼中最簡單、經濟的解決方案,希望能有更多的人一起分享。--韓國室內設計師楊泰吾 ●有了這本書,我不需要上她的部落格把圖片一張張擷取下來,也不用把步驟一一抄在筆記本裡。只要跟著書裡的順序去做,我也可以自己找工人來

裝潢,自己到外國網站訂購喜歡的家居小品。還能透過作者的小撇步,對工程細節有更進一步的認識。像我這種沒什麼美感,也沒什麼錢的人,只要照著書的內容做,不僅能提升自己的眼光,也能完成自己對家的夢想。這本書真的不錯!--韓國讀者 ysa7100 ●喜歡人群的我,也想像她一樣好好布置自己的家,招待親戚朋友。而且多少為了在家比在外面的時間更多的我,更想打造出一間風格獨特的家,這個念頭不時在我心頭翻湧。今年六月,我的租約到期,等搬家之後,我一定要親手裝潢自己的家,就以這本書作為參考。--韓國讀者 莉莉少女 ●從作者自助改造的過程和結果中,看得出作者對「家」與眾不同的愛戀與熱情。一般的室內裝潢書,

除了照片之外,只會以整頁整頁的文字來敘述空間特色。相反地,這本書卻將改造工程的每一個步驟按照順序展現在讀者眼前,不看到最後,不知道房子會被改造成什麼樣子,誘惑著讀者跟著作者的改造腳步一步步走下去,簡直讓人欲罷不能。這是一本非常實用的書,看到十四天之後改造完成的室內風貌,讓我也想擁有這麼一個溫馨美麗的家園。--韓國讀者 mat-dong-san ●一本房屋改造的書,怎麼這麼厚?翻開書頁後發現,前面三分之一是作者沉迷於室內設計概念的緣起,以及在哥本哈根的經驗,中間三分之一是房屋改造過程,後面三分之一是家居布置和後記,讓讀者完全融入她的故事中,是我喜歡的室內裝潢書類型。加鈣豆奶的室內裝潢很有味

道,但這種房子事實上多得很。如果她只是花了大錢做出這樣的裝潢,或是沒有在室內裝潢上下過一番工夫,或是沒有寫出這本書出來,她的家就只會是無數漂亮裝潢的房子之一,她就住在那樣的房子裡,過著幸福快樂的生活。然而,透過她的文字分享,挑起了人們潛藏在心底的慾望--就算我沒多少錢,也想住在那麼漂亮的房子裡。--韓國讀者 limjenni ●作者和她的丈夫都只是領死薪水的上班族,好不容易才存下一筆裝修費用,卻遠遠不夠支付室內設計公司的設計裝潢費。無奈之下,只好自己上陣,自助房屋改造的結果,讓作者心滿意足,也感動了自己最好的兩位朋友,因此有了勇氣去追求自己的夢想。這本書不是一本單純的室內裝潢介紹書,裡面

還盛滿了作者對家的夢想。--韓國讀者 ho-rang-nyang-i

消費者對台灣資深設計師品牌購買重視因素之研究

為了解決小北百貨有賣水泥嗎 的問題,作者楊慧莉 這樣論述:

本研究先以訪談的方式,對資深設計師品牌進行深入訪談,由訪談結果,歸納出50個標準因素。由此進一步對喜愛購買資深設計師品牌的重度消費者進行問卷調查,發放十份問卷,藉由AHP分析法,找出消費者對台灣資深設計師品牌購買的重視因素。研究結果如下所示:1.在設計師特質、消費價值、商品特色、通路選擇、品牌形象、賣場資訊及社群互動七個構面中,消費者最重視的是商品特質,其次是品牌形象及消費價值,依序則是設計師特質、賣場資訊、通路選擇及社群互動。2.在50個標準因素中,消費者最重視的因素是在品牌形象構面下的獨特性及價值,再其次是商品特色構面下的自我認同及流行性,設計師特質的美感表現及消費價值的美感性依序排後。

本研究建議後續資深設計師若有心自創品牌時,首重在如何創造品牌形象的獨特性,及提高品牌在消費者心目中的價值,再則有高消費能力的消費者大多主觀意識較強,因此讓商品得到消費者的認同及強化商品的流行性,才能吸引更多的消費者進行選購。

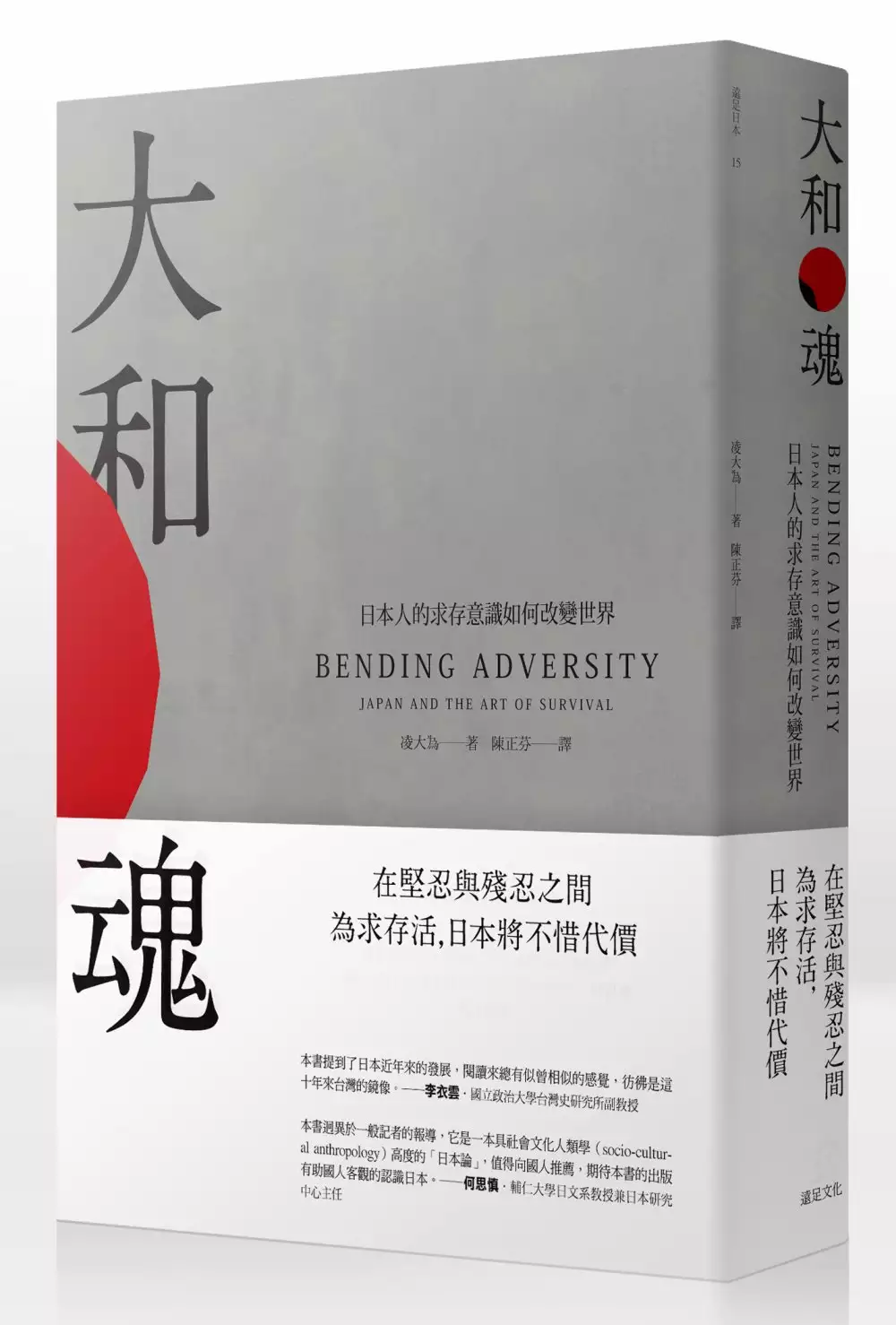

大和魂:日本人的求存意識如何改變世界

為了解決小北百貨有賣水泥嗎 的問題,作者DavidPilling 這樣論述:

在堅忍與殘忍之間 為求存活,日本將不惜代價 英國《金融時報》主編親訪村上春樹、小泉純一郎 從311海嘯、地震與核災三重災難開始 完整揭露大和民族的脆弱及其韌性 以2011年日本311震災為起點,細緻呈現日本文化矛盾、野心與逆境中生存策略的報導作品! 儘管多年深陷不景氣泥沼,日本至今仍是世界最大經濟體之一,獨特的文化魅力亦未曾消減。獲獎作家暨《金融時報》亞洲版主編凌大為(David Pilling)在新書《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》(Bending Adversity: Japan and the Art of Survival)中,對這個不論面對經

濟低迷或毀滅性震災皆展現強大韌性的島國,提出豐富淵博、令人耳目一新的描繪與分析。 凌大為從2011年的地震、海嘯、核熔毀三重災難開始切入,生動描寫災難危急時刻與災後的社會震盪。他的報導同時揭顯了一般人民的堅強韌性以及政治文化的高傲散漫,這兩種極端矛盾的反應態度促使皮林將探討觸角延伸到更深廣的歷史文化面向,進一步理解這個國家反覆經歷危機與重建的過去。 適者生存的心態(survivalist mentality)支撐日本度過苦難,卻也導致了自我毀滅:19世紀對外國殖民侵略的抵抗,孕育出自己的帝國主義野心,最後在二次世界大戰付出慘烈代價。即使是舉世聞名的戰後經濟奇蹟,也未必是表面上的純然

勝利。皮林質疑日本在一味追求頂峰的過程中喪失的重要價值,同時在重新檢視1990年泡沫化開啟的「失落十年」時,反思是否能以不同方式解讀這個轉捩點。儘管財政困頓與國債問題是不爭的現實,泡沫化後的日本仍成功維持穩定的生活水準與社會凝聚力;儘管生活變得充滿不確定,機會――尤其是年輕人與女性的機會——似乎更趨多元。 日本在許多方面都仍在緩慢復原,試圖找到走出311重創與數十年經濟停滯的道路。《大和魂:日本人的求存意識如何改變世界》汲取眾多受訪者及人民的觀察見解,包括小說家村上春樹、前首相小泉純一郎、企業家、銀行家、社運人士、藝術家、青少年及老年人,藉由日本面對逆境危難的方式為切入點,縝密探討日本的

社會、精神、金融、政治面,呈現出當代日本的細緻社會剖面與多元活力,是一部節奏明快、精采絕倫的報導作品,自認對日本已經很熟悉者更不能錯過! 名人推薦 ★小說家村上龍、大衛米契爾(David Mitchell)、《印度的奇特崛起》(In Spite of the Gods: The Strange Rise of Modern India)作者Edward Luce、《日本國力之謎》(The Enigma of Japanese Power)作者Karel van Wolferen一致推薦! ★紐約時報、金融時報、經濟學人、每日電訊報、衛報、觀察家報、紐約客雜誌一致好評! 本書

提到了日本近年來的發展,閱讀來總有似曾相似的感覺,彷彿是這十年來台灣的鏡像。──李衣雲(國立政治大學台灣史研究所副教授) 本書迥異於一般記者的報導,它是一本具社會文化人類學(socio-cultural anthropology)高度的「日本論」,值得向國人推薦,期待本書的出版有助國人客觀的認識日本。──何思慎(輔仁大學日文系教授兼日本研究中心主任) 像凌大為這樣以鮮活方式和人道觀點記述日本的書,是我們所需要的。他把晴天霹靂的悲劇和靜謐的時刻,做了無懈可擊的結合,展現他對自己深知的這個國家最核心的動態狀況。他將精準分析配上低調的一手報導,讓他筆下的作家、農民和政治人物,在書頁當中以

日本脆弱的力氣及其對新生的追尋奮鬥。──歐斯諾斯(Evan Osnos)《紐約客》撰稿人 本書對當代日本的所謂(好幾個)失落的十年做了再一次的精采評估,作者結合歷史學家的視野廣度,人類學家的清晰頭腦、研究者對於該問甚麼問題的精熟了解、經濟學家對金錢流向的領悟,以及一流記者對於政治主張為人類帶來哪些影響的好奇心。結果是深入敏銳、內容豐富且具獨立思維的書籍,凡是想了解現代日本以及它在世界上的不確定位置的讀者都該讀本書。我毫不遲疑地推薦它。──米契爾(David Mitchell),《雲圖》(Cloud Atlas)與《雅各的千秋之年》(The Thousand Autumns of Jaco

b de Zoet)作者 無論是書寫泡沫及其過後、揮之不去的通貨緊縮還是2011年的東北地震與福島核災,皮林以親身經驗如實揭露日本的真實狀況。──村上龍,《寄物櫃的嬰孩》(Coin Locker Babies)作者 書寫日本的作者往往只是觸及經濟或文化的皮相,凌大為是少數深入兩者,並神奇地將它們喚醒的人—有時在同一個句子中。在專業分工的年代,皮林的文字令我們想起為何高水準的新聞報導無可替代。如果你只有時間讀一本關於日本的書,你應該從本書開始、本書結束。──艾德華.盧斯 (Edward Luce),《印度的奇特崛起》(In Spite of the Gods: The Strange

Rise of Modern India) 凌大為是個饒富天分的作家。他從多年的報導經驗中,為當代日本及其人民打造一幅有趣且鞭辟入裡的寫照,我對於他從訪談日本各行各業領導者與平民中獲得的精闢見解感到敬佩,如果你只能讀一本關於今日日本的書,這本就是了。──派爾(Kenneth Pyle),華盛頓大學教授 這是第一本說明日本失落的幾十年的突破性著作,凌大為是我們這個年代最敏銳的亞洲觀察家也是記者,對這個時代作出深刻且引人入勝的描述,讓人想起道爾(John Dower)的同系列巨著,《擁抱戰敗》(Embracing Defeat)。──船橋洋一博士,重建日本基金會主席

「非理死」:死亡政體與生命政治的現代轉換

為了解決小北百貨有賣水泥嗎 的問題,作者蕭旭智 這樣論述:

何謂「非理死」?簡單地說,就是不正常死亡。死亡在不正常或者正常的分類下,將正常與不正常(normal and abnormal)與否視為死亡是否需要深入探究其原因的起點,並探究兩者之間的關連、意義與構成,這是一個社會學的問題。為什麼有某些死亡屬於不正常的範疇?而相較於正常的死亡,不正常為何顯得如此重要?如果死亡只是時間的終結、生產的結束,而我們只是復歸於天地之一氣,如春秋冬夏四時行耳,那我們就應該視死生於無物。但事實並非如此,就是因為某些死亡的異常狀態,使得死亡帶來的問題不會隨著時間與肉體腐敗而結束,而是不斷地騷動著社會和國家,並且不斷召喚權力的介入。例如不正常死亡(abnormal dea

th)與非自然死亡(unnatural death)在法醫學上基本上是同一個脈絡與定義,可以想見這是一個自然科學與醫學知識觀點下的視域,特指在司法、審判、檢驗、醫學觀照底下顯露出來的,並且可被知識判斷所辨認、懷疑、證明的死亡型態,並且經常需要法律、主權、國家、制度介入的死亡。但是在中國,若是要在傳統文化中尋求「不正常死亡」的語源,就會發現可能死於非命、冤死、枉死、死於非理更能夠表達不正常死亡的諸面相,甚至檢索漢籍資料庫,也發現「不正常」的字眼是一個非常現代的字眼。那尋求不正常死亡的脈絡,會面臨什麼樣的問題?例如簡單地以「非命」為例,命與非命在中國古代思想世界中是很重要的概念,若以孔子的知命與孟

子的君子不立危牆下,墨子批評孔孟的非命篇,以及東漢王充的《論衡》中命祿、命義等篇對當下流行的命概念非常精彩的批判,可以發現,所謂的非命,不同於不正常死亡的差異。其在於「命」、「非命」均帶著決定論、機遇的色彩,非常值得再深入研究, 畢竟這還牽涉中國哲學思想史的問題,本論文暫時不進行這部份的考察。但是值得注意的即使不正常死亡的意涵不能涵蓋非命、冤死、枉死、死於非命、非理死,但是在中國文化當中,這些字眼經常是混用的。但是我們顯然知道,只是用洗冤錄來解釋非理死是不足的。因為洗冤錄對於死亡的理解只是一種現代法醫學的前歷史狀態,或者用不正常死亡來理解所謂的非理死,其「理」不同於「正常」兩個字的範疇,因此必

須藉由更多的概念來理解非理(秩序)以及死亡之間的關聯,例如凶(戰爭的部落國家和命運的決定論)、冤(國家、共同體與政治)。如果我們不再使用非理死三個字,而是使用著不正常死亡這個名詞時,我們強調死亡的不正常狀態,與人權、正義、衛生之間的關聯,顯然非常地現代,並且西方,而「理」這個字的複雜脈絡就被忽略了。非理死的意義,不僅是種死亡分類,非與理兩個字,有理與非理,正常與不正常,並且真正的問題在於是否在中國存在著對非理的思考 ?非理的死亡,顯然不是理的對立面,而是介於理與非理之間的死亡狀態。顯然是一個以法律為前提,但是卻是未決的生與死的狀態。但是從中國文化脈絡中生成的非理,又是如何?本論文並沒有將上海當

作獨特的唯一、單一的參照系統,雖然資料的蒐集集中在十九世紀中後到二十世紀中之前的上海租界。在每一個章都尋求一個能夠更適切表達關於死亡的種種措施的方式,並且能夠凸顯出在關於死亡的心態或者實做的變化,但是無疑地,在每一章都是以屍體作為問題來組織有關死亡的知識和社會實做的演變,屍體出場作為一個事件或者沒有事件價值的出現,某種程度是意味著社會實做正在型構死亡的文化內容,或者反過來,屍體或死亡的幽靈縈繞我們的社會實做(bodies or the specter of death haunt our practices),不論處置死亡的社會實做與死亡文化,都是環繞著屍體為中心。本論文使用的史料,主要以上海

的史料為主,這與上海作為中國近代史的重要位置有關。如上海檔案館和上海圖書館內的租界時期檔案與出版品、《申報》、《中國工商行會史料集》、上海地方志,清末民初上海文人的筆記小說、清代法制史料、清末法醫學的翻譯版本,部份汪精衛政府時期的警察局留底檔案以及在上海成立的法醫研究所的出版品,均吐露著近代中國處置不正常死亡的社會環境與實際作為的變遷。例如,第二章用《申報》中的縣官驗屍報導與《點石齋畫報》中觀看屍體的詭態寫實圖像。第三章所討論的凌遲雖然與上海比較沒有關係,但是上海作為西方與中國交會的場址,租界中的左翼文人,如魯迅在批判自剖中國人的麻木不仁,也是在所謂的且界亭(半租界)中跨界思索著深層的中國文學

心靈。第四章使用上海租界工部局的不正常死亡的外國人的檢驗報告,以及勘驗紀錄,法醫研究所的檢驗報告書。第五章則是與上海的善堂或殯儀館與工部局的公文來往,第六章亦是霍亂流行時《申報》中的醫藥廣告和新聞。除了申報以外,本論文參考的上海檔案館裡的死亡相關檔案,很少研究把他單獨拿出來研究,畢竟死亡本身是一種文化與社會的禁忌,尤其是這些死亡相關檔案,經常涉及到隱私的問題,決大部份檔案在現代司法屬於刑案,甚至是不能公開的,但是在上海檔案館中,我們可以看到的原因,是因為政權轉移,前朝政權的檔案不會危及現有政權的合法性,也不會有翻案的問題,所以這些檔案是可以公開閱覽的,因為這樣,所以從檔案中,也可以看到整個現代

性過程中,中國在面對死亡這個問題的措施,結合了各種當時可能運用的資源,並且受到大環境的影響,而如何解決死亡帶來的問題。因此,本論文的結構,第二章到第六章,是以非理死這個中國式的概念為核心,環繞著不正常死亡的主題,探討十九世紀中以後,傳統的死亡處置措施如何運作,並且在這個新舊世界的交替之間,新的死亡知識和新的世界觀又怎麼衝擊所謂的不正常的分類,在死亡景觀、凌遲、驗屍、慈善、檢疫幾個爭議的問題上,是怎麼融合了兩個不同世界的觀點,形成了既實用又矛盾的模糊處理手段,並且構成了現代社會中理解死亡問題、處理死亡措施、安置死亡分類的前條件。第七章,同時也是本論文的結論,乃是以冤的文化和政治作為反思死亡在權力

與政治之間,為何會不斷造成並生產著失序的問題。第二章由屍體的社會秩序談論十九世紀末以前,上海縣官幾乎每天都會遇到驗屍的公事,檢驗亦牽涉到犯罪現場、人證、物證與胥吏體制等等,環繞著驗屍事務出現的社會形態和社會秩序,是突發狀況,是非常狀態,並引發中國傳統社會中司法行政地方社會等等重疊交錯,啟動了屍體與社會秩序之間形成的互相牽扯。對於縣官來說,檢驗屍體牽涉到的問題是地方秩序的問題,檢驗屍體的公開活動也是維持朝廷威儀與社會秩序本身,實際上,對於十九世紀中以後,某種距離西方意義的「都市」(city)或者「都會」(metropolis)最靠近的上海來說,租界硬生生地出現在上海縣與太倉府之間,一具報驗的屍體

出現,處置屍體的對象、範圍和方式是否引發新社會組織和社會關係,其實從許多的史料上並看不出來有太大的變化,然而《點石齋畫報》中的所描述的屍體與詭態(grotesque)之間的關聯特別值得注意。第三章以凌遲為中心,中國的死亡景觀中,最為詭態的就是凌遲,驚心動魄的凌遲描述,對於現代人來說是一個迷,是死亡與主權之間最誇張的一種表達。凌遲甚於斬或者絞等死刑,內在於凌遲的核心是讓死成為一種公開展示的羞辱,但是這種羞辱必須建立在死亡的懸置上面,並且這種懸置狀態,不僅僅懸置了生命和動物性生命(bio and zoe)之間的區分,同時也懸置了主權與人權等等所有問題,凌遲既是解體亦是複雜的身體符號學,並與中國近代

的許多情緒和西方觀點均牽扯在一起,因此本章也試圖分析旁觀者如何在這個景觀中發展出激情原始或者無感麻木的觀看和被看的社會心態。例如第四章討論的《洗冤錄》乃是看屍體的眼光是種死亡的知識體系,洗冤錄記載著中國過去的對待不正常死亡的知識百科,雖然洗冤錄是一種類似手冊的文類,但是由〈洗冤錄補〉中的天命民命的政治思想可見洗冤錄不僅僅只是一份仵作的驗屍操作手冊,而是一個主權介入不正常死亡,以驗屍實行各種道德秩序及天理秩序的劇場。清中葉以後,律例館頒布校正洗冤錄的版本,並在十九世紀逐漸出現更多的版本,版本延伸了死亡知識的觸角,洗冤錄所代表的外部效果和不正常死亡的宇宙觀,與社會環境互相影響,然而因為近現代的政體

轉變,檢驗也受到新的制度的影響,逐漸隱蔽在司法制度背後與實驗室之內。第五章討論屍體與都市空間的關聯,社會學家吉登斯(Giddens)認為現代性經驗的其中一個特徵是對死亡的隔離,死亡的場景逐漸消失在生活世界裡,墳墓被遷徙到郊外、人們對於死亡保持緘默,日常生活中逐漸沒有了死亡的場景,這主要是因為文明化歷程的羞恥界線的內縮所造成的,如果Giddens的論斷延續法國史學家Aries、社會學家Elias…等人的研究,在中國的城市╱鄉村有沒有類似的現代性進程?顯然,這個現代性進程沒有這麼「類似」?第五章一開始先敘述嗅覺和惡臭如何擔負上海租界公共衛生的前線,在空間上逐漸地排除糞便、排泄物、下水道、廁所、墳墓

以及丙舍。加上隨著租界透過空間擴張進行資本積累,死亡的空間,義塚、墳墓,逐漸被排除在都市空間之外,並且慈善也逐漸從死亡的象徵交換轉向公共利益的經濟理性。第六章從死亡的經濟到衛生的修辭來討論,在生與死的平行不悖中,如何誕生了從屬的主體。二十世紀初,上海在幾次霍亂大流行時,公眾輿論逐漸透過流行醫療論述,轉化死亡的宿命論和偶然,成為積極地檢查自我、鄰人與環境清潔衛生,從內到外,從自我到公共秩序,生命的政治技術逐漸在自我檢疫和社會醫療中形構出檢疫政體,並且也在消費社會中建構出個體的感官與衛生。第七章有點冗長,我想要問:死亡的現代性於焉完成了嗎?跟西方的死亡現代性的研究著作一樣,發現了中國處置死亡的方式

和邏輯與西方現代性的歷史一頁的一致性嗎?那是不是漏掉了非理死與文化、政治之間的重要環節。於是我在寫作論文的過程也同時在反省非理死的不正常向度為何一直不能夠被制度化或者理性所消除,為何一直影響著我們對於主權的合法性懷疑,想要挑戰其判決,甚至起身抗議,大聲疾呼,與體制衝撞,甚至不惜犧牲生命。第七章看似與不正常死亡的現代性無關,但是卻在討論非常重要的概念:冤(wrongs)。在不算短的結論或者沒有結論的最後一章中,我要討論冤作為非理死的一種表達方式,包涵了語言上的修辭以及社會心態的感覺結構,冤作為中國文化中一個非常重要的文學、政治、歷史的主題,古今千年來在許多歷史、小說、戲劇中出現,套用布朗肖(Bl

anchot 1988)的書名,冤構成了難以言說的痛、恨、卑屈的不可說的共同體(the unavowable community),但是一直被當做社會記憶的一部分。不論歷史上罄竹難書的秦統一後焚書坑儒、魏晉六朝文人的浪蕩形骸、宋明的黨爭傾輒、明清的文字獄、三零年代左翼知識份子暗殺事件,近代的白色恐怖,文化大革命,天安門事變,台灣島內的族群問題以及二二事件的平反,甚至牽涉到中日戰爭之後的寬恕問題,或者更多在社會邊緣角落的群體,被迫在主權意志、法律制度、行政條例、違警罰法、言說霸權下噤語,所以喊冤是一種對噤聲不語的身份箝制的突破以及透過言說挑戰既有的話語型構(discourse formation

)要求肯認。其實不管我們有沒有被冤枉過,被壓迫過,是不是曾經親身體驗過共同體內部同胞的非理死亡的經驗,我們都透過冤的這個多價概念(polyvalent concept)連結許多層次,進入非理與暴力的共同歷史經驗,而這個冤的文化與冤的政治問題,就是對於死亡權力和生命政治最大的反身性與反思。結論,我在論文結尾這一個不算長的結論中,大致上摘要並回顧論文主要論點,將幾個問題意識的線索再重新整理。並以正常與不正常作為主題,重新回顧死亡與社會秩序中所環繞的重要古典社會學問題:涂爾幹的社會分類、神聖與世俗、犧牲與線祭、儀式與共同體的關注,以及當代的思想對於理解中國非理死可能的啟發,再做一個理論上的詮釋。

小北百貨有賣水泥嗎的網路口碑排行榜

-

#1.小摩:香港零售銷售趨向復甦,今年料增5.5% - MoneyDJ理財網

依價值計算,3月零售額年增40.9%,月增6%。 報告亦指出,百貨商店、珠寶和手錶以及服裝帶動零售銷售量增長。依主要品類細分,繼2月零售銷售收縮 ... 於 www.moneydj.com -

#2.刎頸之交 - Google 圖書結果

許碩書厭倦賣衣服時和客人面對面的感覺,思考著下一步時,也許該試著去挑戰一下自己想做的事。能把設計師天馬行空的創意 ... 覺得落寞的許碩書在百貨公司裡閒逛著看著專. 於 books.google.com.tw -

#3.小北百貨電子秤2023

小北百貨 電子秤小北百貨電子秤小北百貨創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近 ... 於 nasnews.online -

#4.老家往事 - Google 圖書結果

到了电影院门口,我记得老电影院门朝北开着,台阶都是用水泥砌的,好几层呢,东边有个小窗口,卖电影票的窗口,实际上是两个刚能伸进手的窟窿眼,一张票五分钱,拿着五分钱把手 ... 於 books.google.com.tw -

#5.紅色皇帝的孩子們 - 第 649 頁 - Google 圖書結果

解放碑周圍是重慶最繁華的地帶,有許多百貨商場和食品店,有點像北京的王府井。不一會兒的工夫,高聳的解放碑便映入京峽眼簾。這是一個用水泥建成的八角形柱體, ... 於 books.google.com.tw -

#6.小北百貨24小時全年無休五金百貨生活百貨應有盡有

小北百貨 創立於民國83年,主營業項目為生活百貨、家庭五金等上萬種商品之零售,創辦人秉持【服務在地化】的精神,堅持【物美價廉】貼近國人需求、打造有感城市, ... 於 www.showba.com.tw -

#7.yes 五金百貨金星高強度水泥砂| 蝦皮購物

蝦皮優選. yes 五金百貨金星高強度水泥砂 ; 運費: $190 ; 分享 · Twitter ; Description. 商品數量. 389. 出貨地. 臺北市中正區. 產品一包重約20公斤需要宅配喔一包一個運費喔 ... 於 shopee.tw -

#8.開箱年薪百萬職業誰能成為品水師? 全球竟只有300人考取證照

你一定聽過「品酒師」,但你有聽過「品水師」嗎?全世界約有300位品水師,光台灣就有60位、占比達20%,是全球第2多的國家。這種專業實在太稀有, ... 於 money.udn.com -

#9.特力屋官方網站I 自組樂趣自造美好

特力屋線上購物,提供DIY修繕、居家裝修與生活機能提升的完整解決方案。精選工具五金、燈具燈源、衛浴廚具、家具層架收納、油漆窗簾等居家修繕用品,一站實現夢想 ... 於 www.trplus.com.tw -

#10.小北百貨- 维基百科,自由的百科全书

小北百貨 是臺灣一家連鎖生活百貨商店,在1994年由黃卜文於臺南創立。截至2022年4月為止,在臺灣各地共有168家門市。 小北百貨有限公司. Show Ba Department Store Ltd. 於 zh.wikipedia.org -

#11.小北百貨-樹孝店- 太平wow. 水泥空心磚價格

水泥 空心磚哪裡買. 空心磚(38CM*19CM*20CM)(保麗龍材質) 6入組. 住家樓下有便利商店或生活百貨可採買,對住戶來說究竟方便還是干擾? 於 vwt.festivalmaremigliodoro.it -

#12.[徵求] 一點點水泥及砂- 看板Kaohsiung - PTT台灣在地區

各位高雄鄉親大家早, 昨晚小魯弟妹家磁磚破了一大坑洞, 趁今天還留在高雄幫忙 ... 小北百貨有水泥,但無砂 ... 建材行有的有賣ㄧ小包調好的水泥跟沙適合修補用的. 於 ptttaiwan.com -

#13.財訊-掌握趨勢、投資未來|最懂投資的財經媒體

提供最具深度的即時財經新聞,涵蓋投資、財經、金融、科技、地產、生技、健康、政治、危老、都更主題,是台灣最資深也最權威的財經媒體。 於 www.wealth.com.tw -

#14.買屋、購屋、買房子| 好房網買屋-吳淡如推薦

吳淡如教你用聰明、買好房!好房網每天更新待售房屋、租屋、實價登錄資訊,還有好房網News及好房網TV,製作包羅萬象的房地產消息,讓你買房的路上不孤單,好房網陪你 ... 於 buy.housefun.com.tw -

#15.從水泥叢聚到遠離城囂的可可綠洲TERRA土然淺水灣店正式開幕

有別於TERRA 土然巧克力溫州店的呈現,褪去巧克力博物館印象的淺水灣店TERRA by the sea,彷彿是博物館內一座供旅人休憩的咖啡廳,明亮且親切 ... 於 www.foodnext.net -

#16.搶烘焙商機! 大賣場、超商砸重金設自有麵包工廠 - 奇摩股市

台中市一處歷史25年的社區大樓,5月11日傍晚,突然有 水泥 石塊從高樓外牆 ... 統一集團收購台灣家樂福案經公平會有條件過關,已到投審會、交割前最後 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#17.茶桶哪裡買2023 - erkuk.online

哪裡買:若有保健需求,可前往新光醫院洽詢中醫中心。 ... 一般五金百貨行因該都會有啦你可去現場門市問問看並參考售價;不然的話到動動手指敲敲鍵盤 ... 於 erkuk.online -

#18.小北百貨水泥砂2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的焦點 ...

絲人空間在Facebook上關於小北百貨水泥砂的文章與內容 ... 像熱門景點淺草寺、雷門前面都有小攤位販賣,內餡有著淡淡的草香味,是非常經典的小吃。 於 year.gotokeyword.com -

#19.振宇五金線上購物

5/3~5/31 消費滿399贈送3M保鮮袋一盒、每日前十位消費滿599免運費現省150元~. prev. next. 振宇五金. 276 subscribers. 振宇五金DIY 小教室- 矽利康. 振宇五金. 於 zhenyu.shoplineapp.com -

#20.大溪一日遊:老街原來這麼好拍!滿滿懷舊感巷弄街道,還有必 ...

吃完大溪老街美食後,記得留一點胃來喝《南北第七家木瓜牛奶》,發跡於彰化的木瓜牛奶小連鎖店,在大溪老街這可以說是人手一杯,黃金比例微糖少冰,喝得到 ... 於 travel.yam.com -

#21.發跡於台南的全台最強小北百貨,前身其實是海產店? - 城市學

編按:被網友認為是全台最強百貨的小北百貨,在全台各地都看得到。最廣為人知的特色包括鐵皮屋外型、上萬種產品什麼都買得到,以及洗腦的店內廣播。 於 city.gvm.com.tw -

#22.全台最大五金修繕專業賣場 振宇五金

振宇五金提供舒適、便利購物環境。 嚴選好品質商品、合理價格。 打造專業便利修繕平台,拉近人與五金的距離,共創更美好的生活。 提供專業、創新的服務模式為顧客創造 ... 於 www.ald.com.tw -

#23.水泥砂水泥沙乾拌水泥乾拌水泥砂益鏝泥10KG裝~ecgo五金百貨

直購價: 125 - 125, 已賣數量: 12, 庫存: 28, 物品狀況: 全新,物品所在地: 台灣. ... 水泥砂水泥沙乾拌水泥乾拌水泥砂益鏝泥10KG裝~ecgo五金百貨. 125. 尚未有評價銷售 ... 於 www.ruten.com.tw -

#24.《請教》地板可能因潮濕隆起破裂,僅一小部分 - Mobile01

水泥沙我知道小北百貨有賣,如你所在縣市沒有小北百貨那就去找建材行(建材行比較便宜,不過水泥沙本來就很便宜) 加水不要一次加,攪拌後不夠濕再加水,把水泥沙拌成膏狀就 ... 於 www.mobile01.com -

#25.小北百貨水泥

家裡要用水泥砂,正苦惱要去哪買的時候,想說打電話給小北問看看~ 百度爱采购为您找到148条最新的北白水泥产品的详细参数、实时报价、行情走势、优质商品 ... 於 clinichealthsystem.org -

#26.小北百貨水泥砂的推薦與評價,PTT、MOBILE01

關於小北百貨水泥砂在小包水泥哪裡買的推薦與評價,MOBILE01、PTT - 疑難雜症... 的評價; 關於小北百貨水泥砂在[新聞] 振宇五金10日申請登錄興櫃- stock | PTT職涯區的評價 ... 於 megastore.mediatagtw.com -

#27.小北百貨- #妙招傳授#佈置#收納『磚』呀再裝呀~ 想裝飾房間 ...

妙招傳授#佈置#收納『磚』呀再裝呀~ 想裝飾房間但空間不夠 保麗龍空心磚 收納神器 讓你搬運不腰痠佈置界的翹楚 美觀收納一次搞定改造後搖身一變 風格質感乍 ... 於 m.facebook.com -

#28.小北百貨列嫌惡設施?網友愛拿小北和全聯比熱門關鍵字上榜

住家樓下有便利商店或生活百貨可採買,對住戶究竟是方便還是干擾?有網友在PTT發文表示,去看新建案一樓就有百貨可採買,同事發現是小北百貨後打算 ... 於 www.chinatimes.com -

#29.小北百貨水泥-防水工程|快速找到專家為您服務-PRO360達人網

關於小北百貨水泥- 有12355筆推薦專家供您選擇,小北百貨水泥相關服務有防水工程、衛浴裝修、水泥板施工。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw