小丑 觀看 順序的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦洛伊斯.班納寫的 瑪麗蓮.夢露 和TomShone的 諾蘭變奏曲:當代國際名導Christopher Nolan電影全書【諾蘭首度親自解說|全彩精裝】(完整收錄導演生涯11+4部作品,228幅劇照、片場照、分鏡及概念手稿)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自三聯 和野人所出版 。

國立高雄師範大學 國文學系 曾進豐所指導 朱容瑩的 存在與抵抗的夢想:以巴什拉四元素解讀陳黎、楊澤解嚴前詩作 (2020),提出小丑 觀看 順序關鍵因素是什麼,來自於加斯東・巴什拉、元素詩學、字思維、回歸現實世代、煉金術。

而第二篇論文國立中央大學 中國文學系 李國俊所指導 王照璵的 近現代「京劇捧角」文化研究 (2017),提出因為有 近現代、晚清、民國、報刊、捧角、京劇、伶黨、劇評的重點而找出了 小丑 觀看 順序的解答。

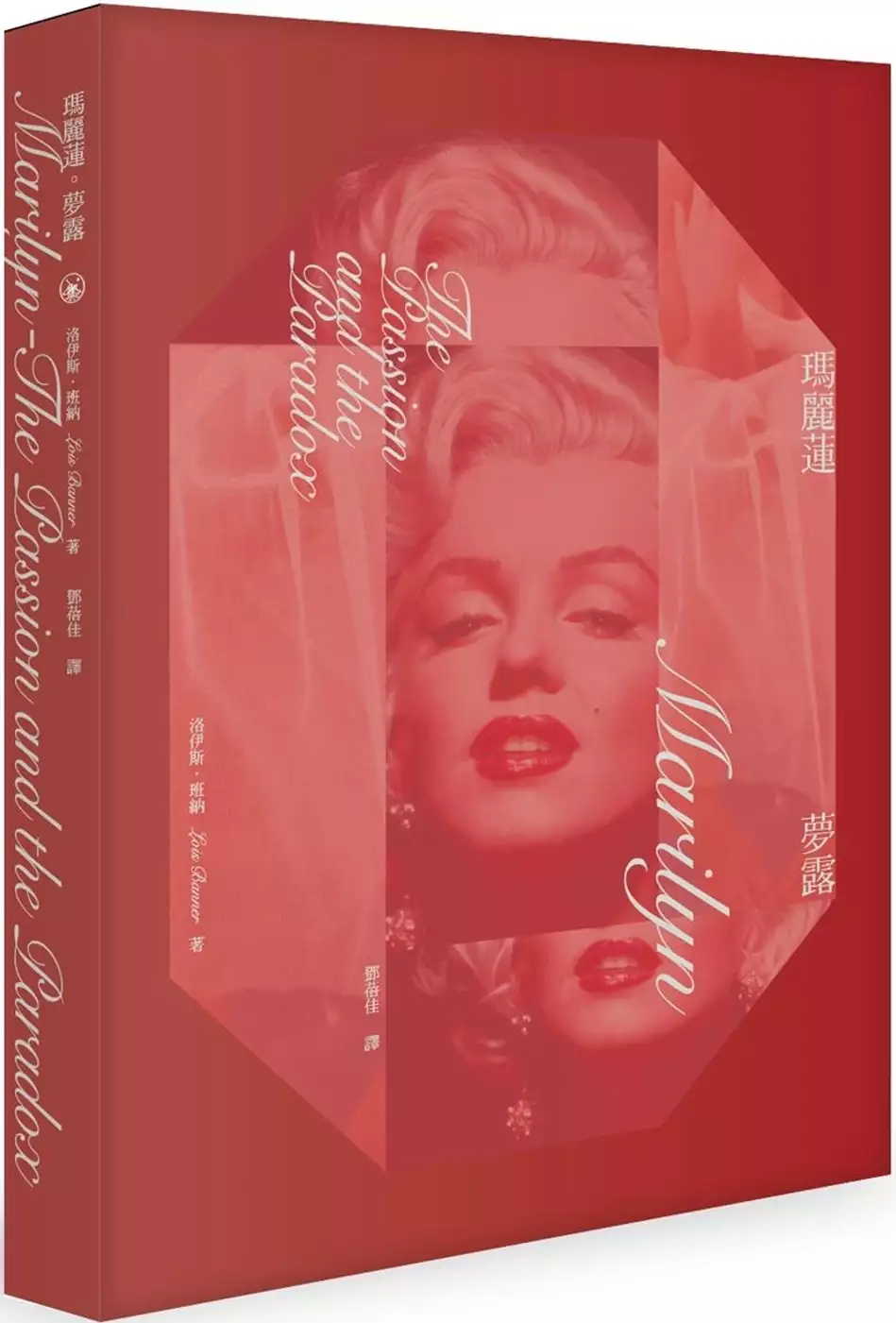

瑪麗蓮.夢露

為了解決小丑 觀看 順序 的問題,作者洛伊斯.班納 這樣論述:

瑪麗蓮.夢露的一生和她的藝術一樣充滿了矛盾:她是個巨星,也是個被遺棄的孩子;這個派對女孩性情開朗卻不太禮貌,同時有著深沉的內心世界;她待朋友無微不至,但她也很自戀;她是個愚蠢的金髮女郎,同時也是個知識分子。和以往其他對瑪麗蓮.夢露的研究不同,本書作者洛伊斯.班納意識到她人格中的多面性,詳細剖析,寫成這本細緻入微的傳記。 作為女性歷史領域的創始人,班納研究瑪麗蓮.夢露的方式,是只有頂尖的歷史學家和傳記作家才做得到的。她的資歷幫她為這本書的研究打開了大門,讓她聯繫到以前從未對其他傳記作家或記者開口的瑪麗蓮的親人朋友,接觸到以前不曾面世、被忽視或被曲解的窖藏的私人資料。

班納披露了有關瑪麗蓮童年時期寄宿家庭的新線索、她複雜的婚姻和愛情,以及36歲時過早逝世的真正原因。班納描述了極為重要又權威的細節,同時抨擊了不當的世俗謠言,道出了這位傳奇女性非凡而又榮耀的一生,將這位不朽人物的複雜性展現得淋漓盡致,繪形繪聲地呈現了荷里活黃金時代的女神最真實的一面。 本書英文原著獲美國國家圖書獎(American National Book Award)和普立茲獎(Pulitzer Prize)提名,被《泰晤士報》(London Times)評為2012年十本最佳書籍之一,登上了《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)和《泰晤士報》暢銷書榜,並在《金融時報》(

Financial Times)、《衛報》(The Guardian)、《每日電訊報》(The Telegraph)、《時代週刊》(Time)、《紐約時報》(The New York Times)和《華盛頓郵報》(The Washington Post)的書評中受讚譽。 好評推薦 「班納呈獻了一個以前常存在於人們想像中的瑪麗蓮的人生。夢露終於像一個地球人一樣,好似我們的朋友,但有時卻又像個謎團,望不到、觸及不了。這就對了。」——美國《紐約時報》 「班納對夢露的欽佩和信任給這本傳記賦予了生命。」——英國《金融時報》 「班納對夢露進行了有條不紊的剖析,並在不值得給予夢露讚美時拒

絕用褒義詞評價她,這一切賦予了這本書較之其他傳記所不具備的公正性。」——美國《華盛頓郵報》 「終於有一本傳記沒有把夢露異於常人的生活描述得駭人聽聞,反而將她刻畫成一位飽受創傷、天真爛漫、迷失自我的女權主義者。」——英國《每日電訊報》

存在與抵抗的夢想:以巴什拉四元素解讀陳黎、楊澤解嚴前詩作

為了解決小丑 觀看 順序 的問題,作者朱容瑩 這樣論述:

七〇年代的臺灣,保釣運動和外交挫敗如火種,點燃青年知識分子的激情,反思自我定位與國族認同,一路狂飆衝向解嚴。在文學方面,現代詩論戰、鄉土文學論戰等攸關「歸屬性」的抉擇攻防不休。生於戰後第一代的詩人──陳黎和楊澤,皆於七〇年代發表生涯中第一本詩集,其後亦創作不輟。當時的批評系統,常以「關懷現實」與「回歸傳統」將詩人劃門分派;但由現今的角度觀之,或恐流於貼標籤式的評論而有失公允。是以,本篇論文以陳黎、楊澤解嚴前的詩作為主要研究範疇,借助法國哲學家加斯東・巴什拉(Gaston Bachelard)的元素詩學,從火、水、空氣、土四大物質的想象切入,觀察兩位詩人於解嚴前的所思所感。為了回歸文字本身,藉

由「字思維」的態度辨認詩中的夢想元素,開展「我夢想故我存在」、「我存在故我抵抗」、「我抵抗故我夢想」三大面向的論述。首先,聚焦解析兩人詩作中「水/鏡」的形象。由凝視自我為始,論述自戀在文學作品的積極意義,進而到達展現自我的意志。再者,詩人確認自我存在後,便意識到生存於當下的困境。由於每種意志都有其四重價值,故而細究詩中有關夢魘與抵抗的四種物質化想象,澄明詩少年們不甘與現實妥協的夢想。最終,建構詩的引退之所,通向「童年」及「花園」兩種夢想的時空。本論雖擇取同一世代的兩位詩人解嚴前的詩作,但無意關注詩歌見證了時代的什麼,而是身處於該時代的詩人如何夢想。企圖撕下黏貼在他們身上的標籤,以祈照見夢想折射

出的新觀點,那是在世代交替間不斷更新的意志。

諾蘭變奏曲:當代國際名導Christopher Nolan電影全書【諾蘭首度親自解說|全彩精裝】(完整收錄導演生涯11+4部作品,228幅劇照、片場照、分鏡及概念手稿)

為了解決小丑 觀看 順序 的問題,作者TomShone 這樣論述:

《黑暗騎士》三部曲 《全面啟動》 《星際效應》 《頂尖對決》 《敦克爾克大行動》 《天能》 《記憶拼圖》 等鉅片大導, 【唯一一本】克里斯多夫.諾蘭親自受訪、親身參與的電影寶典 ▲全球票房累積超過50億美元,台灣票房累積17億元以上,當代最有號召力的電影導演 ■收錄228張全彩圖片、劇照、片場照、分鏡手稿、設定手稿等,包含未曾公開的珍稀照片 ▼「本書定義了諾蘭,影癡必備!」──《圖書館雜誌》(Library Journal) 「諾蘭的電影容易進入,要出來卻如登天難,就像滴進水裡的墨滴,看完之後在你的腦裡無窮發散。我們一旦看過他的電影,就再也無法當作沒看過。事實上,電影甚

至還沒結束,在許多面向上,它才剛開始。」──湯姆.邵恩(本書作者) ▌「顯然,要正確理解克里斯多夫.諾蘭或其電影的唯一方法,就是跟著他走進迷宮。」 諾蘭的電影有如迷宮,甚至,他的製作公司「Syncopy」標誌本身就是一座迷宮。 本書以諾蘭的成長背景與知識涵養為線索,用作者20年的深交與第一手訪談實錄作證詞, 全面解答諾蘭至今每一部電影的理念、製作、編劇、攝影、美術、剪接、配樂各層面, 一層又一層,深入挖掘,帶領影迷和讀者走進他的迷宮,一窺所有謎團的真相……的真相! 時間、空間、感知、夢境、情感、知識等, 每章皆以一部電影和一個概念為主題, 帶領讀者步上旅程

,全覽諾蘭生涯至今11部電影長片 + 4部短片。 .關於時間── 諾蘭早在首部長片《跟蹤》,就已經大玩時間軸錯亂的經典把戲。 他的電影時常有多條時間軸同時進行,觀眾必須費盡心思才能勉強跟上, 然而,諾蘭卻說:「其實,我是把時間變單純了。」 .關於剪接── 《記憶拼圖》有兩條時間線,《跟蹤》有三條,《頂尖對決》有四條,《全面啟動》有五條,而且每一條的速度都不同。 如何呈現出多線交錯的時序?靠的就是精準的剪接。 「電影製作當中,最棒的特效就是剪接。」諾蘭說道。 .關於分鏡構圖── 諾蘭總能以清晰的設定架構,將心中的繁複主題化為影像。 書中收錄《天能

》、《星際效應》、《全面啟動》等作品的分鏡與設定手稿,諾蘭親筆繪製, 鏡頭之外層層疊疊的敘事結構,都能一覽無遺。 .關於配樂── 諾蘭與漢斯.季默(Hans Zimmer)的長年合作中,都是「概念先行」,甚至在劇本寫完前就開始譜曲。 《黑暗騎士》裡,季默為了表達小丑的「混亂」概念,寫下400首曲子與9000小節音樂, 最後,他在培根畫作《尖叫的教皇》裡找到了那個無可取代的樂音:單一大提琴音符的嗡鳴與摩擦。 .關於劇本── 諾蘭幾乎是唯一一位至今仍親自撰寫每部劇本的一線大導演,而他最有力的編劇夥伴,就是弟弟喬納。 《記憶拼圖》、《頂尖對決》、《黑暗騎士》、《星

際效應》都是喬納的點子,諾蘭再延伸發揚。 與複雜的劇情相反,他的劇本總是極簡,《敦克爾克大行動》的劇本只有76頁:「劇本越樸實無華,越好。」 .關於閱讀── 諾蘭從波赫士、錢德勒、佛萊明、狄更斯等作家的小說汲取養分,創作出獨一無二的電影語言。 《全面啟動》開場,李奧納多在海灘甦醒,就是波赫士《環形廢墟》的橋段。 《敦克爾克大行動》裡的漁船「月光石」,則來自他鍾愛的同名推理小說。 在這些關於迷失、禁錮、流放等意象的閱讀經驗裡,諾蘭形塑出他的電影主角。 .關於影像── 在好萊塢特效產業日趨興盛的當下,諾蘭反其道而行,避免電腦動畫影像,偏好攝影機實拍, 《黑暗

騎士:黎明昇起》全片3000個鏡頭裡,使用的電腦特效竟比浪漫喜劇片還少。 在影像的全面數位化浪潮下,他仍堅守類比的魔幻力道,造就了諾蘭電影獨特的魅力來源。 鏡射、遞迴、囚禁、套疊、迴文,都是諾蘭的電影招牌, 他是魔術師、科學家、造夢者, 他睜著雙眼作夢,並邀請我們一同參與。 ▌首次深度揭露,與諾蘭面對面,暢談電影製作的酸甜苦辣 .談論創作心態: 「我每次拍一部新片,都必須相信自己正在製作有史以來最棒的電影。」 .談論《記憶拼圖》的獨特敘事: 「我心裡總有個聲音在說,你真的辦得到嗎?你竟打算拍一個倒著講故事的電影?」 .談論《黑暗騎士》希斯.萊傑

的經典反派: 「在所有反派當中,我最懼怕小丑。」 .談論《星際效應》的科幻架構: 「網路上對我的電影情節設計,標準高得奇怪。我不知道為什麼會這樣,我想,這應該是一種讚美吧。」 .談論《敦克爾克大行動》的配樂製作: 「每一個參與這工作的人都飽受折磨,漢斯.季默和他的工作人員都在詛咒我……整部電影全是這樣做出來的。」 .談論《天能》的倒轉場景應該怎麼拍: 「大家越鑽研劇本,越搞不懂。」 媒體及影人推薦 「本書定義了諾蘭,影癡必備!」──《圖書館雜誌》(Library Journal) 「《諾蘭變奏曲》就是我們夢寐以求的珍寶,是講述這位當代電影人的寶典

。本書博學、繁複,有如迷宮,並開拓人們的眼界。世上最接近錯視藝術大師艾雪(Escher)作品的東西,就是諾蘭那顆不凡的腦袋。」──山姆.曼德斯(《1917》、《007:空降危機》、《美國心玫瑰情》導演) 「在一個個由主題與概念所構成的章節中(時間、混亂、夢境),我們得以用前所未見的觀點來親近這位導演。邵恩探索了諾蘭的思想泉源、他的觀點、他謎一般的童年過往,當然,還有他的電影。從故事情節、情感羈絆,到身分認同、感知體驗,皆有深刻探索,並包括他的最新科幻諜報片:天能。」──《綜藝》雜誌(Variety)

近現代「京劇捧角」文化研究

為了解決小丑 觀看 順序 的問題,作者王照璵 這樣論述:

清末民初在西潮的衝擊下,中國社會進入全方面的轉型,作為大眾娛樂的戲曲藝術也不例外,在西方文化的浸染下,中國社會逐漸改變視戲曲為小道以及卑視伶人的傳統觀念,而透過報刊、印刷、攝影等新技術的密集傳播,更將戲曲伶人推向眾所矚目的焦點,成為全國知名的娛樂明星。在以京劇為代表的戲曲界逐漸形成「捧角」文化。 本論文以清末民初的興起這波「捧角」風潮做為研究主題,深入梳理「京劇捧角」文化的內涵,探究其淵源、過程、群體、活動以及此時文士捧角者與伶人的關係。可以發現「捧角」文化重構傳統戲曲的文士與伶人的關係,伶人從原先任人品賞的客體,成為眾星拱月的明星。在當紅名伶身邊,甚至會聚集一批被稱之為某黨的群體,為

其提供資源、出謀劃策、協助伶人編演新戲,對於近現代京劇名角的舞台藝術產生極為深遠的影響。