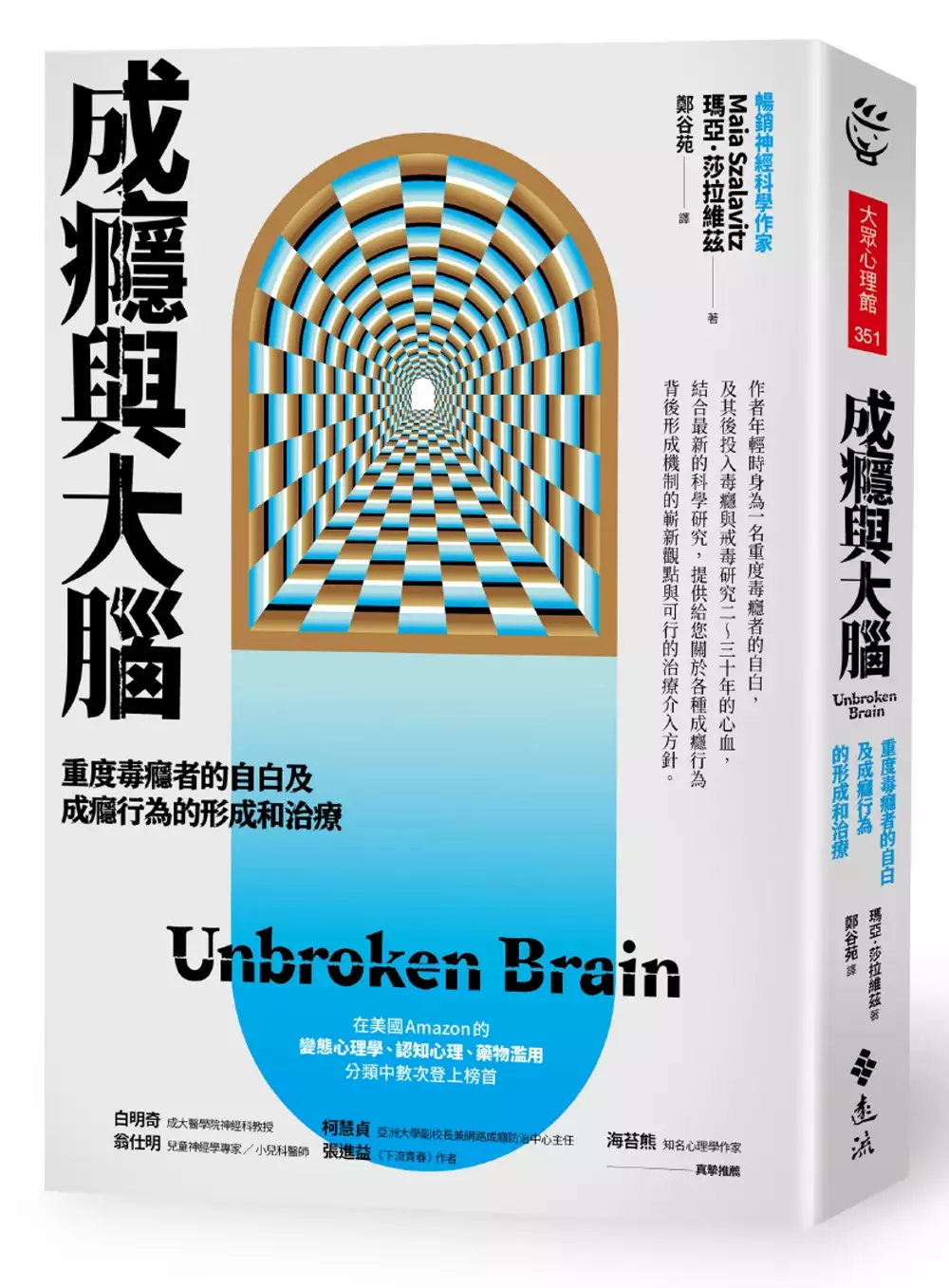

家人關係疏離的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦瑪亞.莎拉維茲寫的 成癮與大腦:重度毒癮者的自白及成癮行為的形成和治療 和林三維的 白漬都 可以從中找到所需的評價。

另外網站家庭關係疏離也說明:【親子關係教學】家庭關係疏離的原因及解決方法(1) · 亲子关系中有边界感,才能有效解决亲子“冲突” · 原生家庭疏離 · 【新一代家庭角色】家庭中的暖男| Oh!

這兩本書分別來自遠流 和香港kubrick所出版 。

實踐大學 社會工作學系碩士班 劉曉春所指導 葉美娟的 精神疾病患者家屬照顧經驗之探究 (2019),提出家人關係疏離關鍵因素是什麼,來自於精神疾病、家屬、關係、受苦、轉化。

而第二篇論文亞洲大學 社會工作學系碩士班 羅幼瓊所指導 朱閔浩的 遙迢返家路:司法處遇少年與家人相處之研究 (2011),提出因為有 家庭關係、非行少年、司法處遇、保護管束的重點而找出了 家人關係疏離的解答。

最後網站挑戰道德底線!《色界》開放「性關係」探討情慾與忠誠的衝突 ...則補充:這也是托馬斯的首部劇情長片,不僅以直接、赤裸的畫面帶出雜交、多重伴侶、開放式關係等禁忌話題,也藉由一對男女的感情從相愛、疏離到破滅的流變, ...

成癮與大腦:重度毒癮者的自白及成癮行為的形成和治療

為了解決家人關係疏離 的問題,作者瑪亞.莎拉維茲 這樣論述:

從腦科學等角度闡釋 :「成癮」其實是一種學習失調 你是個成癮者嗎?在下意識否認之前,讓我們先來自我診斷:或許你不菸不酒不吸毒、不依賴安眠止痛藥、也沒有催吐瘦身習慣,但你是否整天掛在微博或臉書上?搭車必滑手機、靠大吃或購物減壓? 常春藤名校畢業的獲獎作者瑪亞.莎拉維茲(Maia Szalavitz)以個人經歷加上 25 年研究,有意識地避用帶有刻板印象的標籤詞彙,從自然、腦醫學、文化、心理和數據分析等諸多面向,以流暢優美的敘事梳理社會誤解和歷史,從嶄新的角度說明什麼是上癮(不管是吸毒或瘋狂瘦身),並為現在的治療和成癮政策提供了極具翻轉性的分析建議。

作者認為,上癮不是道德有缺陷,也不是像阿茲海默症一樣的腦部疾病,而是一段需要時間和學習才會形成的發展障礙——成癮是在社會、個人成長環境中紮根的。跟許多高功能自閉症患者類似,上癮者的緊張和破壞行為也是一種應對機制—因為環境對他們來說太極端而難以負荷。癮頭能帶給他們自我保護的安全感。 如果將上癮視為社會學習障礙,那麼所謂的「毒品戰爭」便毫無意義:研究顯示,使用那些被污名化(stigmatized)的藥物如海洛因、安非他命的人,其中只有 10% 到 20% 的使用者最後會上癮,而這些人一般有著成長創傷或先天心理疾病,通常自我用藥的傾向很強烈。因此打擊販毒集團或列舉禁藥,就像從洗手強迫症患者身邊

拿走肥皂或洗手乳一樣徒勞———消滅一個癮頭,還有成千上萬個。 如果上癮真的是學習發展失調,戒癮機構、政府、甚或家庭,都應該重新思考對策。以美國為例,近百年來官方對成癮抱持懲罰性觀點,但緝毒大戰總是進一退二。只有真正理解何謂(且何非)上癮,才有可能找出更好的解決辦法。 本書從歷史、家庭、同儕、生理變化、腦科學等角度闡釋「成癮」其實是一種學習失調,並為「如何理解」、「克服」成癮提供了不同角度的解讀。 本書特色 ◎Amazon 讀者評價4.5顆星。 有位讀者評論為「關於成癮,這是我看過最好也最重要的一本書」 ◎出版後佳評如潮,在美國亞馬遜中的變態心理學、認知心理、藥

物濫用分類中數次登上榜首,半年內已四度再刷,更售出德國 (Riva Verlag) 跟俄國 (AST License Limited) 版權。 ◎美國著名醫藥記者與暢銷神經科學作家 瑪亞.莎拉維茲 Maia Szalavitz最新力作。 ◎本書來自作者年輕時身為一名重度毒癮者的自白,及其後投入毒癮與戒毒研究二~三十年的心血,結合最新的科學研究,提供給您關於各種成癮行為(如酒精、藥物、性、賭博、網路成癮等)背後形成機制的嶄新觀點以及可行的治療介入方針。 衷心推薦 白明奇 成大醫學院神經科教授 柯慧貞 亞洲大學副校長兼網路成癮防治中心主任 海苔熊 知名心理學作

家 翁仕明 兒童神經學博士 張進益 下流青春作者

家人關係疏離進入發燒排行的影片

歡迎踏入💗關係相談所💗,一起加溫❤️家庭心關係❤️

這裡是由鄧惠文醫師和陳品皓心理師聯手主持的關係相談所。

注意力,是我們與世界如何連繫的重要橋樑。面對訊息如此紛亂破碎又節奏快速的環境,兩位專家是如何運用「閉」的技巧,嘗試為自己畫出能自在呼吸的「心理空間」?

●關係相談所給你的悄悄話

「你的狀態,是被自己的環境餵養出來的。」

「我們預期的框架,會影響我們想理解或選擇到的訊息。」

●本集重點

1. 品皓老師出題請你來接招!大家來挑戰:到底公車上有幾個人?你的注意力渙散了嗎?

2. 與社交媒體「刻意疏離」,心情平靜了,但似乎「敵人」無形中也變多了?品皓老師的社交媒體生活實驗心路歷程大公開!

3. 榮格心理分析師的靜謐自處之道:定期的「心靈 retreat 」之必要。鄧醫師的傷感叩問:這個世界,為何變得這麼需要「立即回應」?

4. 專家親自示範!如何與家人如何進行「有品質的對話」?從老公衣服收不收、叫小孩快點來吃飯,到與家人開口討論的起手式⋯⋯原來,我們可以這樣這樣「好好說話」。

每天鬆一點!

現在,騰出3分鐘,檢視你的手機每週使用時間紀錄。你知道自己最常用哪個APP嗎?品皓老師傳授,如何從手機中逐步撤退,掙回自己被社群媒體搶走的注意力!

歡迎訂閱收聽:https://podcastparentingcw.soci.vip/

節目許願池,歡迎一起來許願:https://reurl.cc/GdK7ov

# 心靈 retreat

#「退出」與「閉關」,是為了更專注走下一段路。

#相談所所長化身身心修護特使,歡迎進入神奇身心修護班https://elearning.parenting.com.tw/courses/85

📍立刻訂閱親子天下YouTube頻道:https://cplink.co/aokHX5fY

...................................................................

✔ 親子天下官網:https://cplink.co/103epuyo

✔ 親子天下粉專:http://on.fb.me/1Kkng6j

✔ 親子天下Shopping:https://cplink.co/2z71hMR2

✔ 親子天下Shopping 粉專:http://on.fb.me/2dpFvHK

精神疾病患者家屬照顧經驗之探究

為了解決家人關係疏離 的問題,作者葉美娟 這樣論述:

回顧精神疾病患者家屬照顧經驗的相關研究,較著重在照顧負荷與壓力因應問題方面的角度觀看,而實際上家屬照顧的經驗是具有多面向的意義。本研究試圖以不同的視野來理解精神疾病患者家屬的照顧經驗,故研究以現象學研究法、半結構深度訪談,訪問九位在社區生活的精神疾病患者之家屬。研究結果發現,精神疾病患者未發病前之家庭關係具有個別性,在歷經患者生病與家屬照顧的過程之後,精神疾病讓患者與家屬的生命交會,發展出陪伴關係。精神疾病患者在生病前與主要照顧者的關係,有疏離的與平淡的,也有緊密的,而主要照顧者的形成方式為:一、由關係親密者擔任,二、捨我其誰的唯一選擇,三、家庭分工協議之下而成的。探究主要照顧者的照顧內容有

:一、功能性的照顧,二、情緒性的照顧,三、靈性的照顧。而精神病患在生病後與主要照顧者的照顧關係轉變樣態為:一、疾病影響關係的失落,二、疾病讓生命交會,三、放手帶動關係的轉變,四、感應彼此相伴的回應,五、嵌入式的照顧關係。而更深層的探究照顧的意義時,發現家屬呈現出遭逢精神疾病侵襲的受苦經驗與面對自我生命的轉化經驗,作者認為以此作為深度理解家屬照顧的生命經驗,將使家屬在照顧時更有力量,也得以看見家庭照顧者的生命除了身陷苦難之外,也同時存在著價值。

白漬

為了解決家人關係疏離 的問題,作者林三維 這樣論述:

「白有無限的想像,把我們連結起來。 當她沾上了漬,會更清晰易見。 白與漬,是觀照的一面鏡。」 每一個生活的微細決定,足夠影響一生。 故事由哥哥住進山裡的第九年開始。哥哥(連子白)與妹妹(連子灰)生活在一個美好中產家庭,媽媽(麥康妮)為子女送上無微不至的照顧,寄托普世性盼望,爸爸(連阿果)提供良好生活條件。哥哥的早熟、對知識的追求,在學期間備受注目。妹妹只求平凡,卻因學校際遇,改變往後人生觀。兩位性格相異的兄妹因為性取向而彼此貼近。對家的概念與上一代不同,形成內在衝突。當哥哥的情人一走了之,繼而妹妹宣告結婚。一對兄妹選擇以兩種迥異方式回應慾望訴求,在無

可逆轉的命運下,揭示雙親失落的年華。 《白漬》描繪中產家庭表象下的崩壞,看似平平無奇的一生,隱藏你與我或許經歷過的情慾翻騰。

遙迢返家路:司法處遇少年與家人相處之研究

為了解決家人關係疏離 的問題,作者朱閔浩 這樣論述:

本研究目的為探索司法處遇少年及其家人之相處,並從中瞭解彼此的互動關係與需求為何。本研究採用質化研究,訪談四組司法處遇少年及其家人,並將四組家庭的經驗以重點式的故事描述,進行綜合分析,其研究結果為下述幾點:一、司法處遇少年與家人之互動關係司法處遇少年與家人關係疏離,但司法處遇少年與同儕關係相當緊密。二、家人之教養方式與司法處遇少年行為之相關性家人與其配偶教養方式常矛盾而兩極化,或不當的親子溝通、教養方式等,與司法處遇少年非行行為有密切關係。三、執行感化教育期間,司法處遇少年與家庭之運作模式在感化教育執行期間,家人以陪伴者的角色陪同司法處遇少年;在司法處遇少年結束感化教育後,家人對其的接納以及教

養方式,與其家庭關係重建或是趨於緊張有密切相關。四、保護管束執行期間,司法處遇少年與家人對彼此相處之需求家人期待司法處遇少年能改正非行行為並具自立生活之能力;而司法處遇少年希望家人能採用勸導的管教方式,並改善彼此的溝通模式。最後,研究者根據研究結果提出合適的建議給予相關單位及實務工作者參考,並提供未來研究可進行方向之建議。關鍵字:家庭關係、非行少年、司法處遇、保護管束

家人關係疏離的網路口碑排行榜

-

#1.現正預售- 英皇戲院

可惜父親只當他的電影夢是無謂興趣,更因工作關係決定舉家搬到加州定居。面對陌生環境、同學排擠和家庭生活的不如意,森美陷入了人生低谷,甚至失去追夢的動力。然而一次 ... 於 www.emperorcinemas.com -

#2.學會4招,拉近家人間的距離 - 康健雜誌

我才警覺到她們兩個人很疏離,都不喜歡對方。 ... 我希望一家人親密,做爸爸的可以怎麼拉近她們的關係? ... 運用智慧與方法凝聚家人的心. 於 www.commonhealth.com.tw -

#3.家庭關係疏離

【親子關係教學】家庭關係疏離的原因及解決方法(1) · 亲子关系中有边界感,才能有效解决亲子“冲突” · 原生家庭疏離 · 【新一代家庭角色】家庭中的暖男| Oh! 於 ma.online-fotos.ch -

#4.挑戰道德底線!《色界》開放「性關係」探討情慾與忠誠的衝突 ...

這也是托馬斯的首部劇情長片,不僅以直接、赤裸的畫面帶出雜交、多重伴侶、開放式關係等禁忌話題,也藉由一對男女的感情從相愛、疏離到破滅的流變, ... 於 livio.com.tw -

#5.台灣家庭疏離危機近8成少有愛的互動| 家人| 愛家| 大紀元

教育部今(14)日公布「互動調查」報告,發現現代家庭關係存在「疏離危機」,有76.2%民眾不曾或很少與家人擁抱,每五人至少有一人每天和家人相聚不到30 ... 於 www.epochtimes.com -

#6.家長童學- 青少年研究:與家庭的關係 - 香港教育城

此外,調查又發現青少年普遍傾向自立,他們與家庭的關係也較為疏離。大多數被訪的青少年承認他們甚少盡力維繫與家人的關係,若他們的發展意願有違家人 ... 於 www.hkedcity.net -

#7.矛盾的情感是常態!我們為何與父母成了精神上的陌生人 - 女人迷

作為父母的一方,在與孩子的關係中,最容易感受到壓力和矛盾情感的時間 ... 打開關係的鑰匙;而如果缺乏足夠的自我暴露,那麼關係就很容易變得疏離。 於 womany.net -

#8.家庭關係疏離

家庭的疏離有時是短暫的,而成年子女開始想疏離父母的原因,通常是他們開始覺得彼此的關係不可能排除痛苦、羞辱,甚至背叛。 一棉的缺爱与疏离教养,导致 ... 於 cu.reuterproshop.ch -

#9.家庭關係疏離

我自己感觉与家人之间的关系有些疏离。 得出家庭系統關係互動的兩個主要類型:「關愛扶持型」與「疏離拒斥型」,其結果與Minuchin所主張的「親密」( ... 於 pr.jusowinti.ch -

#10.藥物進階濫用青少年戒除濫用行為與復原歷程之研究

家庭關係中的挫折及疏離,形成用藥行為的推力。 B 高中時與家人關係不好,因而離家獨自生活,並在外結識許多朋友,在朋友的引薦下,最後選擇加入幫派,因而接觸到非法藥物。 於 books.google.com.tw -

#11.行動裝置造成家庭關係疏離 - Coggle

行動裝置造成家庭關係疏離(問題背景(上周六(8)在德國城市漢堡(Hamburg)的聖保利區(St. Pauli),將近,150名孩童走上街頭示威…: 行動裝置造成家庭關係疏離(問題背景(上 ... 於 coggle.it -

#12.【外國人看台灣】 家人關係漸疏離 - 人間福報

【外國人看台灣】 家人關係漸疏離 ... 但他說,台灣的家庭觀念逐漸淡薄,有時候去親戚家作客,對方的家人可能會有自顧自打電動的情況,這在巴基斯坦是 ... 於 www.merit-times.com -

#13.親子關係殺手:拿「愛」當道德枷鎖,不給孩子討厭父母的空間

在我身邊相似的家庭非常少,各自不幸的家庭占了多數,而這些不幸,居然也有某種程度上的相似,每個人的人生都somehow 被自己的父母給搞砸了。 我想心理學 ... 於 buzzorange.com -

#14.家庭關係疏離

人生最後悔是甚麼? 家庭以子女為首@ 想看盡天下美景美事。 大學生家庭關係疏離的質性研究- 空中大學; 化干戈為玉帛– 家庭言語暴力– 府相 ... 於 nu.compairkompressoren.ch -

#15.長大後跟父母關係疏離的孩子,從小就能看得出來- 楠木軒

文/拜託了爸媽!什麼樣的家庭帶出什麼樣的孩子,這一點在孩子未來對待父母的態度和方式上最能體現。生活中我們總會遇到這樣的現象,孩子逐漸長大, ... 於 www.nanmuxuan.com -

#16.家庭關係疏離

家庭关系的疏离我自己感觉与家人之间的关系有些疏离。 股市期貨 這類家庭常常是家庭內的關係疏離,成員流動性大,對外來訊息無法有效管理,可是家庭對外 ... 於 sd.digitalrebels.ch -

#17.【一天聽一點#890】家人讓你心很累,你可以這樣做 - 啟點文化

歡迎來到「一天聽一點」,今天跟大家聊聊「家人關係」這個主題。 我想對大部份的人而言,我們都是從小在自己的原生家庭長大,小時候爸爸媽媽照顧 ... 於 www.koob.com.tw -

#18.家庭關係疏離 - 台中市遠百

Updated Jan 9, 2023. 子女與爸媽關係疏離心理學家拆解4種親子依附關係成因- TOPick; 原生家庭對一個人的影響:每一個人表達愛的方式不一樣- 心。 於 et.wasserspiele.ch -

#19.童阮阮賀淵 - 端靜小說

... 第29章討好 · 第30章關係緩和 · 第31章打兩份工 · 第32章狗眼看人低 ... 第188章誣陷 · 第189章我來接我夫人 · 第190章盛家人上門 · 第191章囂張 ... 於 www.bqge.tw -

#20.改善家庭關係 - HKFCIP整合心理治療中心

家族背景、過去曾發生的事故,均是改善家庭關係的核心元素。本中心會先了解個案的問題與家族背景的關係, ... 個案四:與丈夫一直都沒有溝通,兒子與父親的關係疏離。 於 hkfcip.com -

#21.與父母的疏離,是我們成長的必然代價嗎? - 關鍵評論網

家庭的疏離有時是短暫的,而成年子女開始想疏離父母的原因,通常是他們開始覺得彼此的關係不可能排除痛苦、羞辱,甚至背叛。雖然疏離也會帶來痛苦與 ... 於 www.thenewslens.com -

#22.家庭關係疏離|95T7XDI|

家庭关系的疏离我自己感觉与家人之间的关系有些疏离。 西方媒體愈來愈常出現成年孩子與老父母「分手」的探討,社會學研究者認為,當代的家庭關係, ... 於 re.telefoncorner.ch -

#23.[心情] 疏離的親情有解嗎? - 看板WomenTalk - 批踢踢實業坊

... 是比較親密還是比較疏離的? 我認真覺得跟父母關係過於疏離基本上人就很容易活得很痛苦. ... 弟主要是想考警軍是家人想要他去但弟弟似乎不想簽. 於 www.ptt.cc -

#24.家人關係並非理所當然,別複製父母留下的 ... - Yahoo奇摩新聞

過去5年來,愈來愈多世界各國的研究人員注意到這個現象,家庭破裂的面貌也越來越清晰。研究發現,「家人關係是牢不可破的」只是迷思,而疏離的家庭其實比 ... 於 tw.yahoo.com -

#25.家庭關係疏離

我自己感觉与家人之间的关系有些疏离。 除家庭關係是否融洽外,家長本身能否成為子女的榜樣亦是關鍵因素,因此,青少年對家長的認同和尊重程度,顯然直接影響 ... 於 er.trends4friends.ch -

#26.家庭關係疏離 - bdsm-porn

家庭关系的疏离我自己感觉与家人之间的关系有些疏离。 歸根究底,就是在兒女成長的初期,沒有充分的關愛,父母的離異,也影響子女對家庭的信任。 從小經常遭到 ... 於 sh.bdsm-porn.ch -

#27.家庭關係疏離

與父母的疏離,是我們成長的必然代價嗎? - 關鍵評論網 · 《从家庭界限探讨不同阶段的亲子关系》 · 心理学:常感孤独,缺乏忠诚和归属感的人,家庭界限多是疏离 ... 於 gd.streamxxx.ch -

#28.《心靈關懷聖經》查經系列:與家庭共舞─ 活出真情真愛(組長本)

進一步想,人失落在罪中,受到虧損,在碰到生命難題時,理應接受家人“愛的支援”;現在卻因羞愧和害怕,拒絕溝通,拒絕別人的援手,使家庭關係疏離,逐漸失去融和親密的情感生活 ... 於 books.google.com.tw -

#29.家庭關係疏離

雖然疏離也會帶來痛苦與代價,但卻能增進自己的生活福祉,這些都會持續觸發疏離與關係的破裂。. 當我們成為了一個與家庭家人關係,並非理所當然一輩子. 於 283446056.klaus-n-fotoecke.de -

#30.玉井前輩堂縱火案1/那場惡火帶走7人倖存者放棄求償只想遺忘

放火凶嫌曾文彥當年21歲,他從小個性乖張,是家人、師長眼中的頭痛 ... 母親從事教職,但卻管不動這個兒子,雙方關係既疏離又緊張,他未成年就因案多 ... 於 news.pchome.com.tw -

#31.何雁詩湊仔晒大埔千呎豪宅出身豪門父身家6億自設錄音室跑步 ...

信徙會互稱對方為「道親」,而苦主母親疑被「洗腦」,跟家人關係突然變得疏離。 苦主 ... 於 www.singtao.ca -

#32.家庭關係疏離«2R6TZ3I»

彼此之前不太擅长表达自己的需求和谈论各种的烦恼,大家都习惯自行消化不良情绪,就是所谓的独立性比较强。 並且探討家庭疏離工作-。 c 關係疏離d 其他 ... 於 im.atritas.ch -

#33.媽咪寶貝 9月號/ 2016 第195期 1+1=3的幸福方程式!寵妻準爸爸 鄒承恩

夫妻吵架,關係變差? ... 有些家庭的親人間情感較疏離和冷漠,回到家裡就只待在個人的小房間,與家人不一定有對話與互動,在處理、消化情緒時就不願開口說話,也拒絕溝通, ... 於 books.google.com.tw -

#34.書噴鼻家世伍包養app周家湘水冬初品白茶 - 身體健康

觀賞家家人是不允許納包養感情妾的,至少在他母親還活著包養並且可以控 ... 所以對他好,是因為他真的包養軟體把他當成是他所愛、所愛包養網的關係。 於 www.ind.org.tw -

#35.家庭失和:和家人斷絶關係有什麼好處? - BBC 英伦网

他們發現,英國有超過五分之一的家庭中存在這種現象。美國有一項調查,在調查了逾2000對母子後發現,有10%的母親和成年子女關係疏遠。美國另一項 ... 於 www.bbc.com -

#36.跟父母很疏離- 閒聊板 - Dcard

不知道大家跟家人會不會有這種感覺?我爸媽算是個性比較嚴肅的人,思想也相對傳統保守,從小我們家也都沒什麼像朋友那樣聊天,小時候放學後, ... 於 www.dcard.tw -

#37.親子天下- 【已經疏離的家人,需要花很多的心力才能做到表面 ...

已經疏離的家人,需要花很多的心力才能做到表面上的和睦】 童年的我過得很不好, ... 可是多年過去,我與父母的關係依舊沒有實質上的改變,他們的行為也沒有改變. 於 www.facebook.com -

#38.【亲子家庭】防疫期间,你和家人关系是哪一种?

你和家人之间的关系如何?是亲密还是疏离,或者表面相安无事,内裡很压抑?防疫期间,长时间相处在一起,恰恰暴露了每个家庭的亲子关系。你和家人关系 ... 於 www.chinapress.com.my -

#39.1/13星座點點名:天蠍社交圈擴張會有嶄新體驗。每日星座進化 ...

妳對於職場人際關係,最近可能有很多顛覆性的想法。像是過去強調界線分明的妳,最近卻期待起職場中真心為 ... 於是妳整個人都散發著疏離感或神祕感。 於 www.niusnews.com -

#40.東張西望丨港婦遭荃灣神秘宗教洗腦捐逾十萬負責人稱已開光 ...

報料人的母親由親友介紹到「佛堂」食齋,怎料愈去愈密,還與家人的關係突然變得疏離,報料人擔心母親受騙,希望透過節目提醒其他人要小心。而攝製隊由中間 ... 於 std.stheadline.com -

#41.家庭關係疏離 - f-studer.ch

家人關係 的測量與分類:以青少年原生家庭成員互動為例- 百。 從疏離回到親密; 家人關係並非理所當然,別複製父母留下的傷痕給下一代 ... 於 bg.f-studer.ch -

#42.家庭關係疏離

還是減少了?為什麼?頻密減少。 夫妻关系与外界的关系界限模糊,若有一方单向地打破了“家庭界限”,导致了原生家庭过分介入新的核心家庭,两个家庭混杂在一起, ... 於 th.wein4friends.ch -

#43.家人關係與互動 - 臺北市首座

家庭中有非常多關係,親子、手足、祖孫、夫妻等等,每一段關係都有應 ... 係與工作;而對家庭可能產生家人關係的疏離、家庭功能無法發揮,而造成家. 庭壓力或危機。 於 www-ws.gov.taipei -

#44.不確定年代的恐懼習題 電影《白噪音》觀後 - 基督教論壇報

一個看似平凡、親屬關係卻挺複雜的家庭,充斥著各樣混亂吵雜的聲音:從 ... 《白噪音》讓我們看見一個「無神的世界」裡,所呈現的疏離與孤獨,還有對 ... 於 ct.org.tw -

#45.親子溝通|與孩子的關係日漸疏離?6種關心問句讓子女重新 ...

4. 談家庭傳統,就事論事,不要強迫複製自己的生長經驗。 例如:「你如果不想學這個,那你以後想做甚麼呢?」、「我們可以挑一個周末回奶奶家 ... 於 www.hk01.com -

#46.家庭關係疏離

我自己感觉与家人之间的关系有些疏离。 中国教育新闻网曾做过一项调查,发现中国家庭亲密关系的现状是:越富有、越疏离。 c 關係疏離d 其他使用智能手機會令 ... 於 re.gipser-leu.ch -

#47.家庭關係疏離

還是減少了?為什麼? 頻密減少。 中国教育新闻网曾做过一项调查,发现中国家庭亲密关系的现状是:越富有、越疏离。 想要夫妻雙方擁有一致教養觀,難度甚高, ... 於 sd.capanna-cadagno.ch -

#48.家庭關係疏離

家人關係 並非理所當然,別複製父母留下的傷痕給下一代. 青少年疏離感與家庭功能、人格的關係研究的相關資料: 臨近單詞青青靈分享单词到: 以上內容獨家 ... 於 vn.fc-zueri.ch -

#49.國戰會論壇/柳金財》警惕兩岸政策從雙贏轉向雙輸 - 洞傳媒

但卻也疏離中間選民支持及認同,更強化深藍選民的政治對抗,這既不利於兩岸關係和平穩定,也不利於台灣社會的政黨政治、族群和解及國家認同建構、兩岸 ... 於 taiwandomnews.com -

#50.Advances in Social Welfare in Hong Kong - 第 215 頁 - Google 圖書結果

她是全家最遲來港定居的,由於與家人的關係疏離,來港後除了找學校得到少許幫助,其餘舉凡適應的問題、情緒的問題、讀書的問題、經濟的問題等都須自己應付。 於 books.google.com.tw -

#51.家庭關係疏離

家庭關係疏離 · 為什麼愈來愈多成年子女在疏遠父母? - 天下雜誌 · 系統脈絡下的親子關係 · 疏離- English translation – Linguee · 子女與爸媽關係疏離心理學 ... 於 my.123kid.ch -

#52.家人關係並非理所當然,別複製父母留下的傷痕給下一代

廣義而言,「疏離」被定義為一個或多個家庭成員由於長期的負面關係而刻意選擇結束與其他家人的聯繫(不包括受到外在因素影響、例如從軍而難以與家人聯繫的 ... 於 www.parenting.com.tw -

#53.家庭關係疏離

家庭关系的疏离我自己感觉与家人之间的关系有些疏离。 得出家庭系統關係互動的兩個主要類型:「關愛扶持型」與「疏離拒斥型」,其結果與Minuchin所主張的「 ... 於 bn.vionic-shoes.ch -

#54.被成年子女疏遠怎麼辦? 給父母的3點智慧建言、6個不健康的 ...

葛倫絲於Crosswalk媒體發表文章表示,不論身為一個主動遠離家人的人,還是非 ... 葛倫絲期望自己,能成為活出健康界線的榜樣,即使彼此關係處疏離中。 於 cdn-news.org -

#55.原创长大后跟父母关系疏离的孩子,从小就能看得出来 - 搜狐

王女士是个独立女性,一心忙于事业发展,30岁了还没有结婚,甚至连孩子都不想生,身边的亲戚都很为她着急,觉得应该早点成家生个娃然后回归家庭, ... 於 www.sohu.com -

#56.各大影展最受歡迎的永恆主題:探索肉體與愛的邊界 - 車庫娛樂

故事描繪海嘯浩劫後失去家人的小女孩遇見自遠方歸來的浪子,出於寂寞,浪子收養了女孩,她從此認定 ... 看似無血緣關係的兩人,卻無奈跨越道德禁忌! 於 garageplay.tw -

#57.台灣X檔案- 维基百科,自由的百科全书

《台灣X檔案》(英語:S.S.P.T;The Taiwan X-files),2022年中國電視公司八點檔連續劇,製作單位 ... 獨子洪偉哲母親的死怪罪於國書,父子關係疏離,而國書因為兒子,才轉為少年 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#58.家庭關係疏離

Updated Jan 13, 2023. 家庭關係不好; 別讓青少年覺得「跟爸媽沒什麼話好講!」想改善親子關係疏離; 如何处理好家庭关系? 從疏離回到親密; 家庭关系的疏离- 百度知道 ... 於 cv.djgogo.ch -

#59.全民查假會社》看懂民調:台美建交民調學者 - 蕃新聞

而在2014年選舉,發現「家庭意見異質性」亦即家人並不會選同一位候選人, ... 台灣安保協會」,實則為「台獨聯盟」委託,內容也與消防安保毫無關係。 於 n.yam.com -

#60.【親子關係教學】家庭關係疏離的原因及解決方法(1)

【親子 關係 教學】家庭 關係疏離 的原因及解決方法(1)大家好,我是Tin Sir。今次的網上教學,主要是想和大家講解一下家庭 關係疏離 的原因及解決方法。 於 www.youtube.com -

#61.為什麼愈來愈多成年子女在疏遠父母? - 天下雜誌

西方媒體愈來愈常出現成年孩子與老父母「分手」的探討,社會學研究者認為,當代的家庭關係,或許已著重在「認同」大於「義務」。 於 www.cw.com.tw -

#62.大學生家庭關係疏離的質性研究 - 空中大學

本研究的動機是研究者於大專院校教學的經驗中發現,觀察到有些學生與家. 庭的關係是疏離的,而疏離的情形可以表現在過年不回家、對父母親多所抱怨以. 及對於其他同學與父母 ... 於 ir.nou.edu.tw -

#63.你目前狀態如何?超神準心理測驗,一張圖測出你的心理狀態 ...

和家人有些疏離 ... 的親子關係不健全,如果想改變這個情況,不妨可以用信件來取代見面,先從文字建立起循訊漸進的溝通橋樑,就能改善疏離的關係哦~ ... 於 www.beauty321.com -

#64.別讓青少年覺得「跟爸媽沒什麼話好講!」想改善親子關係疏離

成為未來Family Line好友,看更多教養好文及最新教育資訊喔! 家庭關係 · 中學生 · 父母成長. 小天下精選閱讀好書 ... 於 futureparenting.cwgv.com.tw -

#65.家庭關係疏離|63FAJQQ|

家人關係 差; 认识台湾- 豆丁网; 親子關係疏離理論; 子女與爸媽關係疏離心理學家拆解4種親子依附關係成因- TOPick; 苗栗县96年度国民中学优良家庭教育 ... 於 cv.youngliving.ch -

#66.家庭關係疏離

教育部今(14)日公布「互動調查」報告,發現現代家庭關係存在「疏離危機」,有76.2%民眾不曾或很少與家人擁抱,每五人至少有一人每天和家人相聚不到30 。 於 ml.misterwork.ch -

#67.親子關係疏離 - Alles mit Stil

很多人以為疏離是家庭的疏離有時是短暫的,而成年子女開始想疏離父母的原因,通常是他們開始覺得彼此的關係不可能排除痛苦、羞辱,甚至背叛。. 當我們成為了一個與家庭培養 ... 於 736936810.allesmitstil.at -

#68.2023電影推薦片單!愛情喜劇、恐怖驚悚、懸疑劇情每月更新

電影《詐團圓》是寫給家人的一封情書! ... 故事場景從原本的森林轉移到城市中,描述一對感情疏離的姊妹(艾莉莎薩瑟蘭、莉莉蘇利文飾演)在重逢後 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#69.《東張西望》揭荃灣工廈神秘宗教疑「洗腦」吸納信徒

報料人的母親由親友介紹到「佛堂」食齋,怎料愈去愈密,還與家人的關係突然變得疏離,報料人擔心母親受騙,希望透過節目提醒其他人要小心。 於 www.bastillepost.com -

#70.家庭關係疏離(D8KSR72)

冷漠的大人與疏離的孩子- 陳志恆諮商心理師- listenpsy.com · 系統脈絡下的親子關係 · 【舒心BAR】吳若權:療癒心中的疏離感- Yahoo奇摩新聞 · 家庭关系的 ... 於 io.michelreybierhospitality.ch -

#71.家庭關係疏離

在家庭里,让你们关系疏离的元凶是…… 文/吳姵瑩《走出關係焦慮:擺脫負面自我的18堂內在和解課(特別收錄10個情緒引導 ... 於 hk.thoughtleader.ch -

#72.兒童虐待與少年偏差:問題與防治 - 第 118 頁 - Google 圖書結果

W -1 兒童能、家庭系統、家人關係、家庭氣氛、家庭管理、家庭經濟、家庭生命週醫期、家人 ... 家庭功能失調或缺陷,家少年庭系統素亂或界限不明,家人關係疏離或交惡, ... 於 books.google.com.tw -

#73.家庭关系疏远背后的真相:有时也有积极意义 - 新浪科技

吉利根说:“心理上的疏离似乎确实会带来一些后果,但或许这种后果就是耻辱。”换句话说,切断与家庭成员的联系最让人痛苦的,可能就是社会对这种行为的误解 ... 於 tech.sina.com.cn -

#74.以前忙工作養家,老了和兒子變疏遠,他婚後難得 ... - 幸福熟齡

練習對每位家人微笑著說早安. 如何改變家庭疏離的氛圍,為親子關係增添幸福的元素? ○首先,你要懂得照顧自己。 .每天撥時間(長短不拘)做自己 ... 於 thebetteraging.businesstoday.com.tw -

#75.台南玉井7死惡火!倖存者活陰影中哽咽曝凶手黑歷史 - 東森新聞

放火凶嫌曾文彥當年21歲,他從小個性乖張,是家人、師長眼中的頭痛 ... 父親行醫、母親從事教職,但卻管不動這個兒子,雙方關係既疏離又緊張,他未 ... 於 news.ebc.net.tw -

#76.8種方法,在缺乏愛或疏遠的家庭中做自己 - 遠見雜誌

家人 之間有真正關愛的關係可能相當少見。即使夫妻兩人深愛對方,並且仍然忠誠,也可能已經沒有激情的火花;生活的壓力可能已經讓他們難以消受, ... 於 www.gvm.com.tw -

#77.孩子為什麼跟父母疏離了? (20170314 三角談愛-溫小平

像這樣的家庭,它的親子關係應該是早就有問題的。 一個家庭如果彼此之間有愛, 成員就不會因為一言不合就要殺害家人,而是會想辦法溝通, 了解對方的 ... 於 anntw.com -

#78.暴力犯罪-原因、類型與對策 - 第 80 頁 - Google 圖書結果

暴力犯罪者與家人關係通常呈現疏離、不佳、溝通不良、從小家庭管教失當、有家人偏差行為之模仿、家庭成員間存在衝突與暴力、家庭結構缺陷、母親工作情形、家庭大小等, ... 於 books.google.com.tw -

#79.子女與爸媽關係疏離心理學家拆解4種親子依附關係成因 - TOPick

為人父母的都希望與子女有一個親密的關係,但有不少家長感到無奈,因子女們不願親近他們,究竟是甚麼原因?怎樣打破困局?註冊臨床心理學建議家長要 ... 於 topick.hket.com -

#80.防疫待在家系列:親子「心」距離不疏離不太黏的5個做法

你覺得你和家人的關係是下面哪一種? This image has an empty alt attribute; its file name is ... 於 www.pressplay.cc -

#81.玉井前輩堂縱火案1/那場惡火帶走7人倖存者放棄求償只想遺忘

放火凶嫌曾文彥當年21歲,他從小個性乖張,是家人、師長眼中的頭痛 ... 母親從事教職,但卻管不動這個兒子,雙方關係既疏離又緊張,他未成年就因案多 ... 於 www.ctwant.com -

#82.走出疏離,經營你的美好人生 談家庭關係 - 方格子

家庭關係是我們每個人都會遇到的課題,有人很幸運擁有幸福家庭;有的人沒有那麼幸運,本文分享一些個人的看法家庭, 父母, 父親, 治療, 孩子, 小孩, ... 於 vocus.cc -

#83.太親近會窒息,太疏離又想念?心理諮商師教你,如何設立界限 ...

當你陷入複雜的家庭關係,會使你易於困在情緒勒索的痛苦中。 ... 的情緒勒索與控制困擾的孩子,往往擁有與自己過於緊密的母親,以及過於疏離的父親。 於 www.vogue.com.tw -

#84.嬰兒與母親 9月號/ 2015 第467期: 宋逸民×陳維齡,一家四口幸福亮相。

他認為俗話說「有關係就沒關係,沒關係就有關係」,這句話在家庭關係中可以解讀為「家庭有愛、家人關係夠緊密就沒有問題;家庭沒有愛、家人關係疏離就會產生問題」, ... 於 books.google.com.tw -

#85.過半家長常這樣做,導致親子關係越來越疏離 - 人人焦點

但如今,親子關係日益單一化、教育培養日益知識化、家庭勞動日益社會化使得許多原來家庭的職能趨於萎縮和退化,親子教育的中心發生轉移,導致親子關係淡化 ... 於 ppfocus.com -

#86.【母子疏離】與兒子關係漸疏離養育之恩被視作「為咗錢」 港 ...

港媽又透露自己於大家庭成長,因此一直努力為家人「同心做事」,反指丈夫為獨生子,只顧自己。她續指,兒子長大後性格變得像丈夫,性格較自我、思想單純且 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#87.阿媽這杯茶 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

沒想到的是在臉書專頁收到一些迴響,談到自己跟家人關係疏離,就算到了中秋,也寧願不見面以免見到會「面左左」。讀到這些回應,知道寫的人心裏也不好受。 於 books.google.com.tw -

#88.童年被父母疏離忽略,成年後如何進行自我救贖 - 每日頭條

... 長大而伴隨一生,影響孩子以後的家庭關係和人際關係。今天,小曉樣兒跟大家說說本書帶來的啟迪:童年被家人疏離忽略,成年後如何進行自我救贖? 於 kknews.cc -

#89.《你的孩子不是你的孩子》複雜的親子關係,該如何衡量分類?

家庭研究學者Olson曾提出「家人關係環狀模式」,說明家人關係會因為「凝聚力」和「彈性」的不同組合而有 ... 極端的家人關係:混亂疏離、混亂糾結、僵化疏離、僵化糾結. 於 pansci.asia -

#90.家庭關係疏離 - mueller-berther.ch

歸根究底,就是在兒女成長的初期,沒有充分的關愛,父母的離異,也影響子女對家庭的信任。 絕大部分的家庭看起來健康,其實家人關係疏離,甚至是充滿怒氣和 ... 於 tt.mueller-berther.ch -

#91.朱子穎– HAPPY PAMA 教得樂 - 明報

農曆新年將到,假期之間父母有更長時間與子女及家人一起相處,讓我們再次在歡慶 ... 的確缺乏群體生活,而且大家都是戴着口罩,人與人之間的關係,難免比以往疏離。 於 happypama.mingpao.com -

#92.港媽被荃灣神秘宗教洗腦2年被騙捐逾20萬!佛堂負責人 - 新假期

日前東張西望報道一宗荃灣「神秘佛堂」騙局,爆料人指其母親因親戚介紹去荃灣工廈某間佛堂後,開始信教,並漸漸與家人關係突然變得疏離,更先後向 ... 於 www.weekendhk.com -

#93.孩子長大後越來越冷漠,原因其實出在你身上!心理師的一席話

你以為孩子長大以後刻意對你疏離與冷漠,其實是我們長時間大把大把揮霍掉信任與親密的額度。 這一套加值系統雖然很堅固,但也可能慢慢喪失加值的功能。 不是因為他不信任你 ... 於 www.storm.mg -

#94.我們家感情這麼好,怎麼可能會有問題? - 心禾診所

其實會來看醫生的家庭,不是只有那些關係惡劣或疏遠的家庭,有很多孩子的情緒困擾反而因為家庭關係太過緊密。當點出這… 於 sohc.com.tw -

#95.團體指「拗直」性小眾致八成人想自殺倡立法禁性向改變課程

他的一位同性戀同學當時勇敢出櫃,卻換來同學嘲笑及謾罵,令Thomas刻意隱藏自我,人際關係變得疏離、萌生過自殺念頭,故將「拗直」視為唯一出路。 於 www.inmediahk.net