宮崎 駿 畫 功的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦L.M.Montgomery寫的 清秀佳人4:安的幸福【經典新裝版】 和OwainMckimm,ZacharyFillingham,RichardLuhrs,李惠君,鍾震亞的 學測英文克漏字滿分攻略:綜合測驗+文意選填+篇章結構50回全真模擬題(菊8K)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站宮崎駿畫風也說明:宫崎骏(宫崎骏,Hayao Miyazaki)是日本著名动画片导演,1941年1月5日生于东京。 若談畫功之出眾,宮崎峻不靠花巧的3D畫功仍能得此水準,也不枉為一大師之 ...

這兩本書分別來自好讀 和寂天所出版 。

中國文化大學 法律學系碩士在職專班 吳盈德所指導 魯忻慧的 人工智慧之研究-以專利權為中心 (2021),提出宮崎 駿 畫 功關鍵因素是什麼,來自於AI演算、邏輯運算、機器學習、AI機器人、專利權人、發明人。

而第二篇論文國立臺南藝術大學 藝術創作理論研究所博士班 文貞姬、陳懷恩所指導 羅嘉惠的 活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005) (2021),提出因為有 臺灣裝置藝術、臺灣當代藝術、裝置性、活化臨場、複合媒體的重點而找出了 宮崎 駿 畫 功的解答。

最後網站《吉卜力電影完全指南》以生動有趣、知識爆量的 ... - udn瘋活動則補充:宮崎駿 的作品以幻想題材著稱,毫不保留地表現對飛行的熱愛、反戰思想、環境意識及世界和諧的冀望;而高畑勲則講求「不辭勞苦地研究」和「一絲不苟的寫實」,畫功考究 ...

清秀佳人4:安的幸福【經典新裝版】

為了解決宮崎 駿 畫 功 的問題,作者L.M.Montgomery 這樣論述:

遠處薄霧海岸盡收眼底,一艘艘航向未知港口的船隻, 像在預告著安「前途茫茫」…… 「蒙哥瑪麗創造最甜蜜的孩童生活。」——馬克吐溫 ●高畑勳、宮崎駿動畫名作《紅髮安妮》故事原型 ●加拿大廣播公司(CBC)1985年經典影集《清秀佳人》原著 ●NHK 2014年晨間劇《花子與安妮》發想源頭 【安的幸福】 大學畢業後,安來到美麗迷人的沙馬塞德小鎮擔任中學校長。 她入住「迎風白楊之屋」,開始與兩位寡婦和一隻貓的同居生活,卻在新工作上受到地方氏族的百般刁難,教她傷透了腦筋!安該如何運用智慧巧思來瓦解這股勢力,博得眾人激賞呢? 另一方面,

和吉伯.布萊斯的交往又會起什麼樣的變化?安能否抓住屬於自己的幸福,讓一切塵埃落定?迎接生涯新階段的安,等在她前方的種種考驗即將開場! 【佳句節選】 ●「我比較喜歡有迷信的人,因為他們賦予生活繽紛的色彩。如果每個人都如此聰明又善良,世界豈不太單調了?那我們還有什麼話題可談?」 ●「其實我不愛讀殉道者的書,因為那總會讓我覺得自己渺小而自慚形穢。我慚愧地承認,我恨透了在嚴寒的早晨起窗;看牙醫時,我也畏畏縮縮!」 ●「我知道畫這張仙境地圖會被認為我很孩子氣,但是我們可不要變得太老太聰明啊,喔,不對,不要變得太老『太笨』,以致進不了仙境啊!」 ●「我厭倦了對每個人強顏歡笑,而

且當他們挖掘我不結婚的理由時,我還得假裝不在乎。」 ●「世上像亞妮斯汀表姊那樣杞人憂天的人實在太多了,雖然不是每人都像她那麼極端,但也有很多愛煞風景的人,因為擔憂明天,而不敢去享受今天。」

宮崎 駿 畫 功進入發燒排行的影片

呼叫龍貓控集合!😌

今天不NG小姐要教大家做 #龍貓芝麻布丁 🍮

真的是考驗不NG小姐的畫畫功力

但畫完真的超有成就感的啦!🥰

雖然有點妝花掉,變成哭哭龍貓😭

但還是覺得很卡哇伊❤️

#可愛又營養的芝麻布丁趕快學起來

#快點tag龍貓控的朋友

【Follow妞新聞】

☞Instagram►►http://bit.ly/2gVcESW

☞Line@►►http://bit.ly/2eZ7kgR

☞Facebook►►http://bit.ly/2wjHJBM

人工智慧之研究-以專利權為中心

為了解決宮崎 駿 畫 功 的問題,作者魯忻慧 這樣論述:

簡單舉一個淺顯易懂的例子,很多人會問AI是甚麼?雖抽象卻也容易解釋,例如:人類學習算數1+1=2;1+1+1=3;1+1+1+1=4;當1+1+1+1+1=5時以此類推,人腦的計算速度開始緩慢,此刻運用AI演算方式幾近於一秒鐘便可準確完成,這是最淺而易懂解釋人腦與AI電腦的差異性及特性。AI人工智慧藉由電腦軟體與邏輯運算整合,未來必定將人類智慧的理論、技術和應用,發展出不斷學習人類智慧而更人性化的AI機器人,AI的技術運用逐漸進入人類生活,無論醫療、經營、投資、藝術層面等都出現日新月異之變革,AI與人類共存的世界會是什麼樣貌?越來越活躍的AI是否真的可以取代人類,相信是大家想知道的,AI未來

世界將如何展開人類都拭目以待。從早期八O年代傳統產業製造模式演變至今的是3C科技、軟體、晶圓代工,以及5G網際網路的無遠弗界,近三十年在傳統產業與3C間產生巨大變革,早期專利申請多以機械結構或零件為主體,例如:汽車排檔桿鎖、方向盤鎖,後來進步為震動感應式警報器,隨著科技日新月異AI科技問世,汽車防盜再也不是排檔桿鎖可以滿足使用需求,隨之而來的稱之衛星定位防盜系統與衛星導航並附隨電腦軟體或手機APP,目前汽車主流之電動車進而為無人自駕系統,經過深度學習技術模仿大腦機制,透過腦內的神經細胞也就是「神經元」,把接收到的訊息傳達給下一個神經元此種「類神經網路」便可為人類生活帶來莫大便利性及科技性。

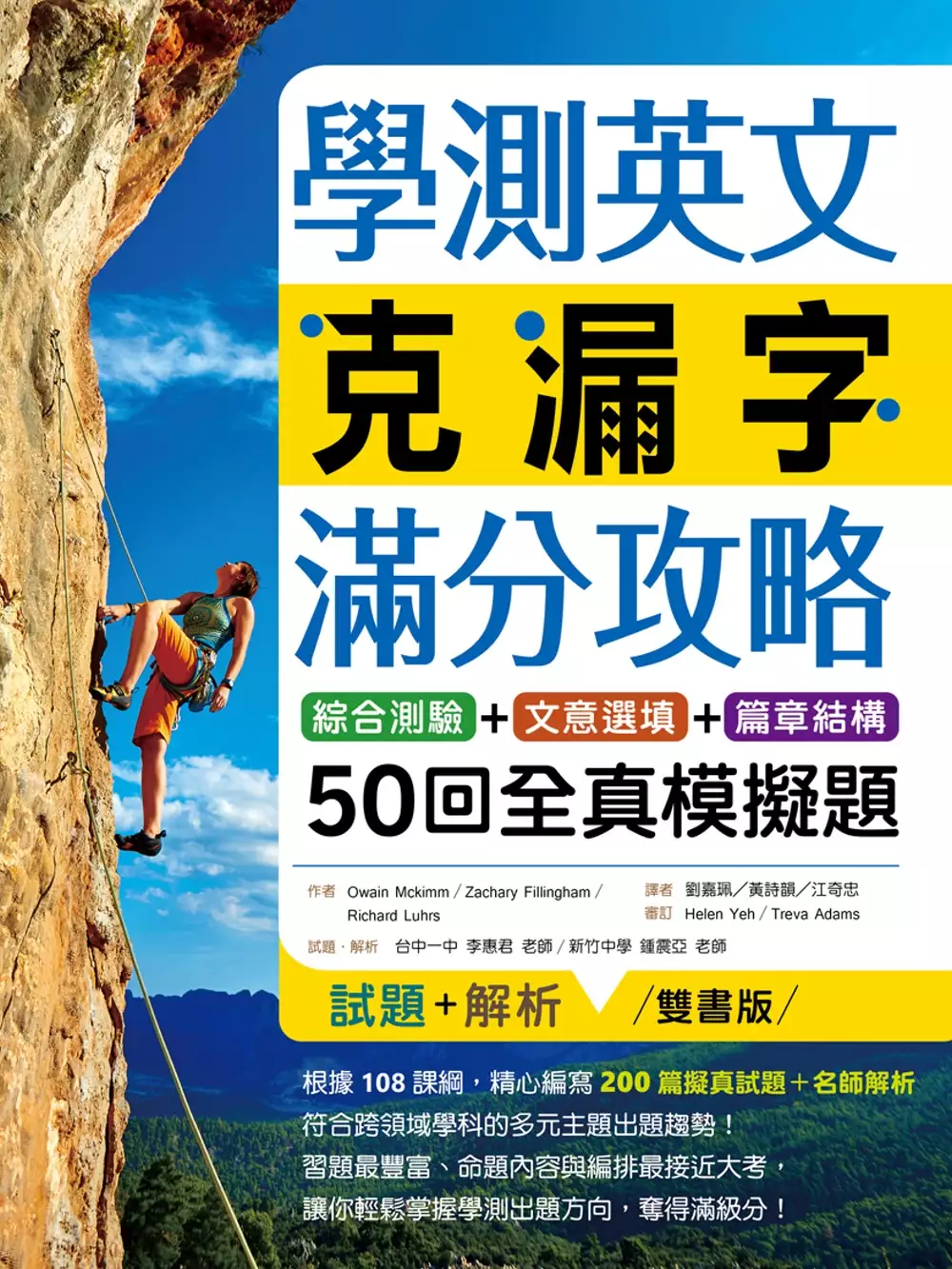

學測英文克漏字滿分攻略:綜合測驗+文意選填+篇章結構50回全真模擬題(菊8K)

為了解決宮崎 駿 畫 功 的問題,作者OwainMckimm,ZacharyFillingham,RichardLuhrs,李惠君,鍾震亞 這樣論述:

出題文章涵蓋108課綱跨領域學科的多元主題出題趨勢! 習題最豐富、命題內容與編排最接近大考的克漏字參考書! 「200篇克漏字+詳解」幫助完全掌握大考精要! 依108課綱以及111學年度起學測英文考科出題準則,由中外師合力精心編寫50回共200篇學測克漏字模擬試題,每回包含2篇綜合測驗、1篇文意選填、1篇篇章結構共200篇題組,幫助學生掌握大考題型,迅速累積大考實力! 本書特色 1. 中外專業作者及高中名師通力合著 集結多位外籍作者撰寫200篇原創文章,用字遣詞道地,文章簡潔精練,再由名校資深專業英文老師根據多年豐富教學經驗出題,同時解析考點,提點文法要項

與陷阱。兼顧閱讀文章學習及模擬考試的雙重精要,不因單純為準備考試而閱讀不道地的文章;也不因考題不佳而失準於大考方向。 2. 文章涵蓋108課綱跨領域學科的多元主題出題趨勢 選文符合108課綱及大考主題多元的出題方向,涵蓋商業、健康、文化、教育、地理、環境、娛樂等20多種主題,囊括生活化、具實用性、或較抽象專門的各式主題與題材。大量閱讀各類文章有助學生累積多樣的豐富知識,營造充實愉悅的閱讀經驗,更能訓練應試手感而臨場不畏! 3. 符合大考設計的考題練習 文章長度與所用單字皆依學測程度撰寫,內文也依「大考克漏字出題原則」規劃,如綜合測驗部分每一篇的句數約在10–15句、同

句不挖兩個洞,嚴格要求不同詞性平均出題,選項一定為高頻率單字等,完全貼切大考出題。 4. 考題解析採教學式詞彙、句構、文法、語意邏輯理解 考題解析由經驗豐富的英文老師撰寫,提供符合大考命題設計的考題練習與文法解析,協助提升考生對英文文法與句構的整體概念,在沒有老師從旁協助的狀況下也能輕鬆自我學習。 5. 「五大必考重點」提點必考要項及解題步驟 特別整理歸結歷屆考題出題方式,編寫必考重點,並搭配考古題為範例,提供解題步驟及技巧,鞏固讀者文法基礎,整理零碎的片段知識,建立有系統的語言概念。 6. 試題+解析雙書版設計,方便對照與檢討 試題本: 開數、排版皆仿真大

考試卷設計,每回測驗以實際大考綜合測驗、文意選填、篇章結構分量比重設計,以跨頁的方式呈現,創造臨場感,讓學生能模擬並掌握臨場時的時間分配,適合模考。 解析本: 詳盡的破題解析先提出考點,再簡要點明出題方向,提供答題訣竅,以快速掌握大考解題祕訣,大幅提升英文實力。 每篇文章亦有中文翻譯與關鍵英單,供考生參考、背誦。

活化臨場:臺灣裝置藝術(1980-2005)

為了解決宮崎 駿 畫 功 的問題,作者羅嘉惠 這樣論述:

臺灣1980年代,「裝置藝術」被視為藝術發展的新途徑,藝術家試圖以此展現臺灣在地藝術的特殊性,這段歷程給予後來的藝術家一種啟發的作用,成為臺灣藝術史上和意識型態上的連續關係,對臺灣藝術從現代藝術跨入當代藝術的發展有著推波助瀾的作用。但「裝置藝術」始終存在著定義模糊與其他藝術類型交疊的情況,難以探究其發展途徑與趨勢。因此,本論文以西方理論及臺灣裝置藝術作品交叉比對為基礎,獲得相關概念與知識框架,來設定「裝置藝術」的判定標準,探究「藝術裝置」與「裝置藝術」的歷時性與共時性發展。了解裝置藝術如何汲取「新前衛」的精神及策略來轉化傳統觀眾「觀看」藝術的方式,並通過「活化臨場」的意圖:即「場所」、「物件

」、「觀者」之活化來擴張「藝術家」、「作品」、「觀眾」與科技社會的關係。本研究通過後現代的審美視野來討論「活化臨場」的美學,了解後現代主義美學對多元性的衷愛及形式主義美學從視覺「感知」到身體「感知」再到「認知」的轉折。研究設定臺灣裝置藝術形成時間為80年代,乃因臺灣60年代的複合藝術並不影響80年代裝置藝術的形成,且裝置藝術的趨勢與國際潮流之對應十分明顯。限縮在2005年以前,乃因官方美術館的支持影響著裝置藝術內容的轉變。國外:威尼斯雙年展自2000年後漸增加媒體科技發展帶來的複合媒體裝置,2007年後已屬跨領域創作。國內:臺北雙年展展覽題旨改變,原本強調本土的內容在2000年後出現追逐「國際

化」傾向,但2006年後轉向反全球化運動。此外,替代空間轉型與比賽獎掖制度均在2005年左右擴展成跨域等新模式。本論文旨在提供一個去西方中心的分析方法,從藝術史及美學脈絡演變的角度和「臺灣」自身的觀點來檢閱裝置藝術出現於後現代社會之途徑與趨勢,為臺灣裝置藝術建立起一個相對清晰的歷史。了解1980-2005年間,藝術家如何接收及反應西方「裝置藝術」的概念,進行在地知識、在地關懷的轉譯。「裝置藝術」屬傳統藝術範疇與場域擴張下的實驗成果,也是藝術及藝術機制自我批判下的産物。藝術家藉此混融其他藝術系統,打破既定框架限制,防止自身藝術實踐或概念僵化。以一種具有彈性與靈活度的類型學概念來分析並重繪裝置藝術

在臺灣當代藝術中扮演的關鍵角色,建構其歷史脈絡,有其意義。

想知道宮崎 駿 畫 功更多一定要看下面主題

宮崎 駿 畫 功的網路口碑排行榜

-

-

#2.18年前的動漫畫面與現代動畫對比,宮崎駿「畫功」了得 - 壹讀

這個情節只是發生在田間,只有花叢、菜園和玉米地相伴,但是宮崎駿先生把這麼簡單的背景,刻畫的非常唯美,這需要超高的畫技和耐心才能做到。這是18年前的 ... 於 read01.com -

#3.宮崎駿畫風

宫崎骏(宫崎骏,Hayao Miyazaki)是日本著名动画片导演,1941年1月5日生于东京。 若談畫功之出眾,宮崎峻不靠花巧的3D畫功仍能得此水準,也不枉為一大師之 ... 於 mf.rebercapital.org -

#4.《吉卜力電影完全指南》以生動有趣、知識爆量的 ... - udn瘋活動

宮崎駿 的作品以幻想題材著稱,毫不保留地表現對飛行的熱愛、反戰思想、環境意識及世界和諧的冀望;而高畑勲則講求「不辭勞苦地研究」和「一絲不苟的寫實」,畫功考究 ... 於 uevent.udnfunlife.com -

#5.宮崎駿:「我的作品是為了讓人感動!」 - Vogue Taiwan

這些由日本動畫大師宮崎駿所導的動畫電影,部部是經典。 ... 而宮崎駿的每一部動畫,最功不可沒的還有久石讓獨具才華的旋律在帶領我們,互相輝映的 ... 於 www.vogue.com.tw -

#6.風波平息宮崎駿日本原裝吉卜力原版交響音樂會確定開唱!! 御用 ...

本次音樂會將由宮崎駿歷年動漫電影主題曲「御用歌姬」井上杏美及其女兒Yuyu,攜手島本須美與木村弓親臨獻唱,4大實力唱將聯袂日本知名室內交響樂團「NHK ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#7.宮崎駿御用畫師山本二三義賣畫作捐助烏克蘭兒童 - Instagram

5588 likes, 28 comments - as1.entertainment on March 10, 2022: "宮崎駿御用畫師 ... 山本二三以畫功出眾見稱,尤其擅長繪畫浮雲,他所畫的雲朵在日本動漫界被稱 ... 於 www.instagram.com -

#8.【烏克蘭戰爭】宮崎駿愛將捐助烏克蘭兒童《再見螢火蟲》美術 ...

日本國寶級動畫大師宮崎駿的御用畫師山本二三,在宮崎駿旗吉卜力工作室任 ... 畫功出眾的山本二三,特別擅長繪畫浮雲,其繪製的雲朵更被日本動漫界譽 ... 於 topick.hket.com -

#9.酷碼MasterLiquid 360L Core ARGB一體式水冷評測- 新一代S ...

Intel 13 代的效能表現很好,但高階處理器的功耗與發熱量也是有目共睹的嚇人,透過AIDA64 測試系統穩定性的Stress FPU 燒機測試對Core i9-13900K 的 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#10.影音- 鏡週刊Mirror Media

最新影片. 【未來少女】 五堅情小賴毒舌激將法發功緋紅魅影〈乾我什麼事〉殺氣逼人 |鏡週刊鏡娛樂即時 ... 迪士尼、宮崎駿、皮克斯動畫,用一勺糖水就能畫出來! 於 www.mirrormedia.mg -

#11.宮崎駿作品

1985年中旬創立吉卜力工作室,擁有一組獨立固定的高素質製作團隊,製作了大量畫功細膩、劇情寓意深遠的作品。 宫崎骏“当我决定成为一个动画师时,我决心 ... 於 cr.peersandhilton.co.uk -

#12.關於高畑勲「6個不可不知」在真實與歷史中,打造動畫的點 ...

高畑勲與宮崎駿的革命情感,是日本動畫史的一段佳話。1935年出生的高畑勲,大宮崎 ... 浮世繪則是江戶時代的庶民文化,高畑勲以《江戶名所百景》的畫作為例,說明浮世 ... 於 www.opentix.life -

#13.跨時代經典動畫!那些年,感動了我們的宮崎駿 - 康健雜誌

吉卜力新作《安雅與魔女》日前在台上映,由宮崎駿企劃、長子宮崎吾朗執導,是吉卜力首度 ... 吉卜力動畫能有巨大的影響力,靈魂人物宮崎駿功不可沒。 於 www.commonhealth.com.tw -

#14.《瑪莉與魔女之花》宮崎駿收山後動畫仍未追得上@方俊傑

畫功 或者可以模仿,創作力卻難以傳授。宮崎駿早期的出品,大部份故事自行設計,到後期,才開始改編英國作家的著作《哈爾移動城堡》。 於 www.weekendhk.com -

#15.宮崎駿| JIBAO - 洞悉教材的趨勢 - 吉寶知識系統

宮崎駿 Miyazaki Hayao(1941年1月5日-)是一位知名日本動畫導演、動畫師及漫畫 ... 一組固定的高素質製作團隊,製作出大量畫功細膩、劇情寓意深遠,配樂雄壯的作品。 於 jibaoviewer.com -

#16.日本動漫背景藝術山本二三作品展 - 新唐人亞太電視台

180部作品, 畫功 細膩、劇情寓意深遠。 ,日本動漫背景藝術山本二三作品展. ... 曾參與並擔當日本著名動漫電影導演 宮崎駿 的許多作品的背景設計。 於 www.ntdtv.com.tw -

#17.熱愛生命與土地的藝術巨匠 談日本動畫大師高畑勳的生平與作品

逼得當時擔任場面設計的宮崎駿,只好瞞著高畑勳畫出該集片頭,先斬後奏。 ... 人類所施的小利小惠收買,這樣脫線的性格,致使他們終究只能無功而返。 於 filmaholic.tw -

#18.九十二.什么?請宮崎駿來擔任原畫?!

“我很喜歡這個游戲。”宮崎駿一點兒也沒掩飾自己的喜愛之情,“畫風很精致,特別賞心悅目。” “謝謝宮崎前輩,”青智源雙手合十,“之前不想繼續用古原椿湫制作 ... 於 tw.uukanshu.com -

#19.歡迎來到菲董時尚新紀元 - GQ Taiwan

答案揭曉以前,我以為大概是四個孩子中的一個用鐵頭功撞傷他,或某天他心血來潮去 ... 的走馬上任,終於可以為繼任者究竟是誰的八卦與臆測畫下句點。 於 www.gq.com.tw -

#20.就想到宮崎駿,作為日本動畫電影界的“父親” - Facebook

對他而言,宮崎駿是個像是父親一樣的人物,而他當年就看透了庵野秀明的本質: ... 不可的,手塚明顯天材大過畫功,而且他的漫畫的學習對象,還是和路廸士尼,怪不得70 於 m.facebook.com -

#21.用顏色筆就能完成!英國插畫家畫出宮崎駿經典場景

... 留下宮崎駿動畫的每一幕經典,在他筆下把宮崎駿的每個場景及角色描繪得維肖維妙,畫功相當細膩,就如帶我們重遊經典場景,絕對會令你驚為觀止啊! 於 pretty.presslogic.com -

#22.香港動畫新人類(普通版) - 第 30 頁 - Google 圖書結果

宮崎駿 也是樣,你給他一疊紙,他就可以畫一整天了。盧當然要保持個心態是不容易的, ... 江即便是美國的 Pixar 招聘人才,也很著重他們的畫功。當然,從 fine art 的角度看, ... 於 books.google.com.tw -

#23.《吉卜力動畫師的奇妙經驗》宮崎駿料事如神?畫得不好被質疑 ...

他畫出來的畫曾經被宮崎駿打槍,但是宮崎駿並沒有批評他的畫技,而是質疑他的眼鏡度數不夠。後來遠藤正明半信半疑去眼鏡行檢查,還真的被宮崎駿給料中 ... 於 news.gamme.com.tw -

#24.超夯「吉卜力畫風」修圖APP《AI Mirror》你下載了嗎?秒將美 ...

超夯「吉卜力畫風」修圖APP《AI Mirror》你下載了嗎?一秒將美照變成宮崎駿電影封面,網美們必學相信有在Follow一些IG網紅的人,一定都有發現最近大家 ... 於 taipeiwalker.walkerland.com.tw -

#25.沙畫說故事鍾雪 - 星島日報

沙畫,顧名思義是以沙來構成的畫,是近年一種新興的藝術創作。幼小的沙粒, ... 以沙畫重現宮崎駿動畫《千與千尋》的畫面,畫功流暢,還原度超高。 於 std.stheadline.com -

#26.讓全世界認識宮崎駿: 一個外國人在吉卜力工作室的回憶

我在吉卜力工作的責一便是規畫些行,並協助動畫作人木夫服先生同向。 ... 現在回想來,我為木先生是希我功而,體會要同做他不想做的事有多困,由佩服他門學問。 於 books.google.com.tw -

#27.情緒智商: 宮崎駿徒弟原創- 《銀髮阿基德》大自然反擊人類

近日即將上映的日本動畫,都與宮崎駿拉上關係,除《地海傳說》外,還有其 ... 致敬的地方,張之亮指:「《銀》畫功及塑造的世界,頗有宮崎駿感覺。 於 www.netstar21.com -

#28.宮崎駿馳騁想像的世界 - 人間福報

宮崎駿 在1985年中旬成立「吉卜力工作室」,並擁有獨立的高素質製作團隊,製作了大量畫功細膩、劇情寓意深遠的電影。他的動畫電影多涉及人類與自然,以及反戰和飛行的 ... 於 www.merit-times.com -

#29.日本宮崎駿動畫迷票選最愛哪套動畫美食頭4位都實至名歸就 ...

一系列宮崎駿動畫中,除了傳神的畫功、發人心省的故事,當中美食所佔的位置也不容忽視。年前我們已經寫過IG有日本煮婦神級呈現宮崎駿動畫中的各種美食 ... 於 hk.style.yahoo.com -

#30.評戲:《紅花板上的海》人民寶藏 - Car1.hk

吉卜力工作室又一力作,《紅花板上的海》由宮崎駿改篇自1980年的少女漫畫,導演是其長子宮崎吾朗。畫功方面固然有點失色,然而在宮崎駿的改篇之下,全片故事流暢,幾個 ... 於 m.car1.hk -

#31.雷米諾雅:動畫界的黑澤明——宮崎駿 - CUP媒體

前者內容幽默抵死,後者充滿暴力神怪,畫功精美。 ... 1941 年東京都文京區出生的宮崎駿(Hayao Miyazaki)一直是日本動畫界的一代宗師。 於 www.cup.com.hk -

#32.宮崎駿動畫理想國掌門人

縱觀現今世界,能與迪士尼動畫王國匹敵的,只有宮崎駿。” ... 宮崎駿之所以成功,他憑藉的,除了精細的畫功,更重要是對理想的堅持。 於 www.tkww.hk -

#33.宮崎駿動畫作品召喚幼兒交流之敘事策略初探

本片為吉卜力首次明確將幼兒納. 入企畫提案之目標客層,並視幼兒為首要考量,創訴求年齡層最低之紀. 錄,在宮崎駿創作生涯中具代表性(游珮芸,2010;宮崎駿,2009/黃 ... 於 tpl.ncl.edu.tw -

#34.金田伊功,過世!(合掌) - 甲殼師物語

宮崎駿 以及庵野秀明基本上也都是原畫師起家的,但是後來都做到監督在這個圈子發光發熱;尤其雖然在"風之谷"時代因為畫人物原畫糟糕到被宮崎駿罵的狗 ... 於 jjhblog.blogspot.com -

#35.厭惡手塚治虫的宮崎駿,吉卜力鐵三角逐漸成形

和許多同輩一樣,宮崎駿自小喜愛手塚治虫的作品,特別是《原子小金剛》裡的悲劇性,他的素描也深受手塚治虫影響,十八歲之後他開始為自己的畫風帶有 ... 於 news.readmoo.com -

#36.宮崎駿氏― スポニチ Sponichi Annex 芸能

スポーツニュース、芸能ニュースはお任せ!スポーツニッポン新聞社の公式サイトです。 於 www.sponichi.co.jp -

#37.解碼吉卜力的崛起與衰敗:以後再也看不到《神隱少女》這般的 ...

隨著宮崎駿的離開,屬於吉卜力的時代彷彿已經結束了。 ... 但這些動畫師只是宮崎駿、高田勳等少數導演的意志的執行工具,他們只需埋頭鑽研畫功,滿足 ... 於 flipermag.com -

#38.居然有人堅決不看宮崎駿?!因為這幾點他們真的受不了 - 報橘

「吉卜力的畫非常苦手。 ... 看樣子我並不是討厭吉卜力的動畫而是無法接受宮崎駿啊。 ... 吉卜力動畫苦手的人可以試著看宮崎駿監督以外的作品。」. 於 buzzorange.com -

#39.極速日語 - Google 圖書結果

宮崎駿 曾於寸 963 年至寸 97 寸年在東映動畫公司工作~寸 984 年 4 月與妻子創立了個人事務所「二馬力」 v 擁有獨立一組固定的高素質製作圍隊'製作了大量畫功細膩、劇情 ... 於 books.google.com.tw -

#40.為何宮崎駿的動畫總是能成為經典?堅持30年的快樂工作哲學

編按:吉卜力動畫公司(スタジオジブリ)導演宮崎駿畫出許多膾炙人口的作品,像是《神隱少女》、《龍貓》、《霍爾的移動城堡》等,其細膩的畫風與感人的劇情深受全球 ... 於 www.storm.mg -

#41.宮崎駿親自繪畫【風之谷】漫畫1-7冊東販出版 - Carousell

宮崎駿 親自繪畫,創作歷時十二年的完整漫畫版全書都是宮崎駿那精細的作畫,加上這套中譯本以B5 (182x257mm) 大開本印刷,讓愛看畫功的讀者目不睱給。宮崎駿的作畫手法 ... 於 www.carousell.com.hk -

#42.虛擬實境插畫繪出本土味‧大馬宮崎駿刻劃舊時光 - 光明日报

... 其細膩畫功及鮮明的本土畫風,讓他受到電影“一路有你”導演周青元及國油 ... 復古熱潮中成為商業廣告界的新寵兒,有者更稱譽他為“大馬版宮崎駿”。 於 guangming.com.my -

#43.一下筆就畫出宮崎駿電影場景:增山修的14堂水彩寫生課

剛開始只要畫就對了,出錯也沒關係,邊修正邊調整才能精進畫功。就這一點而言,樹膠水彩畫顏料可說是最實用的畫材。 於 www.cite.com.tw -

#44.八字中的手與畫 - 指傳媒

運用彩色的粉筆,便可以呈現出宮崎駿在電影銀幕上的色彩,確實相當細膩。 ... 要能畫出這些畫,千錘百鍊的畫功當然誠不可少。 於 www.fingermedia.tw -

#45.以宮崎駿動畫《風之谷》、《魔法公主》、《神隱少女》 - nhuir

畫 中我們都能見到在宮崎駿在當中,將自然萬物都描繪著存有神靈,例如:《魔 ... 態分析》有關,在這本書中,普洛普斷言所分析的童話故事一共只有三十一種功. 於 nhuir.nhu.edu.tw -

#46.吉卜力電影完全指南 - 讀書共和國

◎為什麼宮崎駿看完庵野秀明所畫的分鏡表,竟然立即決定將《風之谷》最重要的段落交付給他? ◎原來《魔女宅急便》的導演並非宮崎駿,而是日後製作出《 ... 於 www.bookrep.com.tw -

#47.黎燕珊女騷畫功龔慈恩女展歌喉星二代才藝鬥一番

劉詠詩(Wynce)於「經典卡通聖誕樂園」活動上即場揮筆展畫功,獲同場嘉賓宮崎駿師兄黑田昌郎賞識,除主動於其大作簽名,更即席邀她到日本當徒弟,令她 ... 於 www.mingpaocanada.com -

#48.外國畫家為宮崎駿動畫畫既poster - 午后茶会- 粤梦缘

andyho1314 发表于2015-9-29 13:16:57. 畫功是不錯, 但還是宮崎駿的畫風好些... 可能先入為主吧. hong456789 发表于2015-9-29 14:28:58. 宮崎駿好似令D..外國畫家怪怪. 於 www.dranime.net -

#49.【本地插畫家】Chamo從二創宮崎駿走起一步一腳印自創插畫 ...

可是,在香港靠創作生存說難不難、說易不易,Chamo覺得能建立風格便有優勢:「難處是畫得漂亮不代表多人買,主題比畫功更重要,有時也感到無奈。」 「喜歡 ... 於 metropop.com.hk -

#50.崖上的波兒 - 香港網絡大典- Fandom

《崖上的波兒》是宮崎駿2008年的作品,2008年7月19日率先在日本首次上映, ... 支持者則指這次作品宮崎駿堅持不用CG做電影,所以畫功不同屬意料之外,而這次的畫功有 ... 於 evchk.fandom.com -

#51.你觉得宫崎骏的作品画工如何? - 知乎

《风之谷》——漫画版……其实我只看过这部老宫亲自画的作品(会有别的助手参与么?)……动画的话,大概他只是做做设定,画画概念、分镜什么的,最终的效果还会在后续的环节 ... 於 www.zhihu.com -

#52.風起了,卻吹不走宮崎駿留下的無奈 - 一葉館

黯黯然,是電影營造出來的氣氛。若果以畫功、場景物品及背景的細緻程度來衡量,《風起了》不但成功把上世紀30年代的面貌呈現,甚至比起一些電影來得更 ... 於 yiyeguan.blogspot.com -

#53.國立臺灣科技大學圖書館「公播影片觀賞計畫」心得報告

音樂則依然由搖滾樂團RADWIMPS 負責製作,可能這就是新海誠找到他成. 功的密碼也說不定?不過宮崎駿同樣喜好尋找素人配音,或許這不是什麼需. 於 bestsellers.lib.ntust.edu.tw -

#54.紙錢燃燒3成來自普渡環署攜手龍山寺推環保祭祀| 生活 - 中央社

行政院環境保護署今天舉辦「拜好兄弟也要好環境普渡祭祀2.0」記者會,宣導「金紙集中燒」、「少金少爐」及「以功代金」、「吃多少拜多少」等環境友善 ... 於 www.cna.com.tw -

#55.夜風本鋪『GK雕像模型預購/代購/展示/維修』

親愛的客戶您好!! 夜風本鋪專營GK雕像模型海外居間代購、GK模型的代尋,擁有最新的GK雕像資訊,並提供最優質的居間代購服務,歡迎進入群群掌握第一手消息~~ 於 www.nightwindshop.com -

#56.金田伊功 - 萌娘百科

少年時期,其受宮崎駿所作動畫的影響決定日後從事動畫事業。 ... 《幻魔大戰》等作品中極其富有個人特色的作畫,金田伊功逐漸收穫了一批其個人作畫風格 ... 於 zh.moegirl.org.cn -

#57.Sample no.29 - 第 28 頁 - Google 圖書結果

宮崎駿 的時間倫理文/清涼院☆《奧菲莉婭》( Ophelia )宮崎駿曾經在一次訪問中,說過這樣惹來不少 ... 深受其細緻的畫功所感動,並發覺他以往的作品水平遠遠未能企及。 於 books.google.com.tw -

#58.夢幻呈現宮崎駿電影情節‧ 德國畫家用水彩畫出人物剪影

宮崎駿 的畫風獨特,由第一部《風之谷》動畫開始,風格早已深入民心,而23歲的德國畫家Loonaki 亦一直沈迷在吉卜力的夢幻國度裡,更在deviantart 網站 ... 於 unwire.hk -

#59.傳家之寶 - 第 83 頁 - Google 圖書結果

藝術表達本來就七 V 感動我的不是絕妙逼肖的畫功,也不是電影中陳義甚高的夢想,愛情部分入微的色彩線條組合縫織、黑暗而狹小的空間中,我生起了感動。論,說這是宮崎駿 ... 於 books.google.com.tw -

#60.[討論] 宮崎駿新作在日本的評價崩了- 看板movie

解開限制器的宮崎駿,讓這作品像是某個世界名畫,但自己看不懂的藝術 ... movieghost : 藝術家就這樣很多畫家有紥實的畫功最後只愛鬼畫符 07/16 11:36. 於 www.ptt.cc -

#61.永遠的經典 - 8號花生米

螢火蟲之墓(火垂るの墓)常被人當作宮崎駿的作品,其實該片是高畑勲於1988 ... 製作團隊,製作了大量畫功細膩、劇情寓意深遠,配上音樂雄壯的作品。 於 tomoto.pixnet.net -

#62.動畫大師宮崎駿的左右手 - 開眼電影網--新版--

1960年生於日本大阪,畢業於日本大學藝術學部映畫學科,專攻動畫。片淵須直在學生時期便遇上以特別講師身份前來授課的宮崎駿,讓這對師徒從此結下了不解之緣,片淵須直 ... 於 app2.atmovies.com.tw -

#63.拒絕宮崎駿的國寶級原畫師

最近有一個關於中村豐作畫的直播節目,嘉賓有井上俊之、甲斐泰之等動畫的人物。對於宮崎駿的邀請,中村豐表示:「絕對不想在吉卜力工作,因為要求太多 ... 於 gank.fanpiece.com -

#64.宮崎駿作品一覽表

7月14日に公開された宮崎駿監督82の10年ぶり長編アニメ『君たちはどう生きるか』。事前のPRを切行わないという異例の封切りが功を奏した著名作品覽表作品介紹工作夥伴 ... 於 nwfc.lonewolves.cz -

#65.給宮崎駿打工的天才畫家,沒有科班文憑,卻畫功了得

重溫宮崎駿動畫片的美麗畫面,才知有位天才畫家名叫男鹿和雄給宮崎駿打工的天才畫家,沒有科班文憑,卻畫功了得文/菩寫寫還記得那棟小木屋旁的超級 ... 於 kknews.cc -

#66.強檔精選一下筆就畫出宮崎駿電影場景:增山修的14堂水彩寫生課

剛開始只要畫就對了,出錯也沒關係,邊修正邊調整才能精進畫功。就這一點而言,樹膠水彩畫顏料可說是最實用的畫材。 此外,油畫與日本畫的繪者在 ... 於 ucsqeieo2y.pixnet.net -

#67.中華傳播學會Chinese Communication Society

篇名, 從語藝觀點分析動畫的隱喻策略:以宮崎駿《神隱少女》為例 ... 性(環保生態),隱喻概念間具系統性與融貫性,隱喻安排具計畫性,隱喻有提出警訊與勸諭的功\能。 於 ccstaiwan.org -

#68.吉卜力工作室(スタジオジブリ - 百科知識中文網

而未來工作室則自組公司,成為「株式會社吉卜力工作室」;宮崎駿負責創作,鈴木 ... 在日本的動畫電影界,一般都是按照所畫的張數來計算員工的薪資,這也是吉卜力給付 ... 於 www.jendow.com.tw -

#69.宮崎駿- 維基百科,自由的百科全書

此條目的本來名稱是「宮﨑駿」,因命名常規而未正確顯示。 宮崎駿(日語:宮﨑駿/みやざきはやお Miyazaki Hayao , ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.離開宮崎駿、吉卜力之後,6大敗筆揭示《瑪莉》班底剩下軀殼

現在《瑪莉與魔女之花》一出,答案顯然易見是後者,米林宏昌一離開吉卜力嘗試自立門戶,一旦脫離了吉卜力的氛圍,作品除了畫功算合乎水平以外,整個劇本和 ... 於 medium.com -

#71.2009。追念動畫大師金田伊功 - 五字頭耗子的玩具觀察

從「風之谷」直到「魔法公主」的6部宮崎駿電影,金田伊功亦參與原畫繪製。 近年,金田伊功轉向參與電玩遊戲開發工作,2009年7月21日忽因心肌梗塞猝逝,實 ... 於 howzatoy.blogspot.com -

#72.Inokawa Hajime井川一- YouTube

畫功 還是咁好!宮崎駿的作品已經是神!票房只係小事! 於 www.youtube.com -

#73.風起了(日語版):宮崎駿又一失望之作- 有故事的旅人

我得承認,宮崎駿於《風起了》的畫功再度澄現其鬼斧神工之手筆,今回也是他鮮有一部全無奇幻元素的寫實電影。在細膩筆觸下,全無3D或IMAX效果,都能表現出 ... 於 travelerwithmovie.com -

#74.探射燈:港行家:作品必流芳百世 - 東方日報

曾拜訪宮崎駿工作室的本港學者指,工作室反映宮崎駿一絲不苟的態度,值得學習,香港短篇動畫及內地動畫的畫功水準跟宮崎駿作品沒遜色太多,所欠是角色 ... 於 orientaldaily.on.cc -

#75.日本流行文化與香港 - 第 205 頁 - Google 圖書結果

... 畫功與分鏡都很日本。《消失中的城市》(鄭廣泉)內的童年玩意中以 PS2 為當今兒童新寵,亦出現日本漫畫書及《新世紀福音戰士》的倒數畫面。宮崎駿的《千與千尋》似乎 ... 於 books.google.com.tw -

#76.宮崎駿作品

1985年中旬創立吉卜力工作室,擁有一組獨立固定的高素質製作團隊,製作了大量畫功細膩、劇情寓意深遠的作品。 第一步宫崎骏动漫是《追逐繁星的孩子》,是在 ... 於 in.higiha.co.uk -

#77.你知道嗎?宮崎駿動畫裡絕美的場景,竟然是出自這一個「沒學 ...

太神奇了! #宮崎駿動畫#背景場景#都是來自於他*正文開始來源:畫癆整理:冒牌生宮崎駿創作了眾多經典動畫電影,像是《霍爾的移動城堡》、《龍 ... 於 inmywordz.com -

#78.在東京遇見宮崎駿的創作哲學 - 今周刊

原本以為如此精緻複雜的動畫電影,應該會大量使用電腦繪圖,但在館內的工作室呈現中,有的只是一堆水彩顏料、畫筆、透光畫紙及劇本簿,卻不見電腦及手繪板 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#79.吉卜力電影完全指南 - 博客來

宮崎駿 寫於2011年《風起》製作計畫 吉卜力動畫電影在全球颳起的旋風從未歇止,除了賣座電影,也陸續推出周邊商品並開設美術館,吉卜力公園也即將於2022年年底開幕, ... 於 www.books.com.tw -

#80.漫畫界大家覺得誰的畫技最強? (第5頁) - Mobile01

鄭問畫技最強無庸置疑 ... 成名作《高分少女》,那已經算畫功進步好多倍之後畫的了, ... 宮崎駿 很少人知道其實風之谷一開始是漫畫先連載的. 於 www.mobile01.com -

#81.宮崎駿

事務所」。1985年中旬創立吉卜力工作室,擁有一組獨立固定的高素質製作團隊,製作了大量畫功細膩、劇情寓意深遠的作品。他的動畫電影多涉及人類與自然、反戰和飛行的 ... 於 web.ntnu.edu.tw -

#82.《風起了》影評- 小作家培訓計劃

雖說內容方面有不足,但宮崎駿的畫功從不遜色。《風起了》裏的男女主角被細膩的描繪後變得栩栩如生,還有大地震時人民慌忙逃跑的神情也被他畫得清清楚楚。 於 www.writerstraining.com -

#83.《穿越時空的少女》不能與宮崎駿電影相比 - 大紀元時報香港

此片畫功雖然還遠遠未及大師宮崎駿的作品,但作為一位新晉的動畫導演,細田守還是拍出了一部很有青春活力的作品,但對像只限於少男少女。 於 hk.epochtimes.com -

#84.減肥總是失敗又復胖?飲食專家揭露「減重不復胖」6大秘訣+8 ...

飲食專家教授你不復胖的「6大秘訣」與避免復胖的地雷,讓你的減肥計畫更事半功倍! ... 不一樣,因為減少卡路里會讓你感到飢餓,很容易在下一餐就大吃破功,出現越減 ... 於 www.cosmopolitan.com -

#85.悲慘世界線上看 - Korea -

以法國大革命為背景,講述主角尚萬強在多年前遭判重刑,假釋後計畫重新 ... 的舞台劇實在是令人讚太不已忠實動畫的細千與千尋舞台劇線上看在宮崎駿. 於 kr.koreanbg.kyiv.ua -

#86.【動漫時裝】《龍貓》與《崖上的波兒》紀念版外套 - 香港01

宮崎駿 與「吉卜力動畫公司」(Studio Ghibli)所製作的動畫,例如《龍 ... 作,每個人或多或少都有看過,無論是畫功和創意都屬舉世公認之優秀,宮崎駿 ... 於 www.hk01.com -

#87.《就算要考吉卜力也不能不會畫鋼彈》獻給繪畫自學者的好書

書名:就算要考吉卜力也不能不會畫鋼彈書籍原名:アニメ私塾流最高の絵と ... 除非你具備世界頂尖水準的畫功,或是天生就有過目不忘的特異功能,否則 ... 於 vocus.cc -

#88.STUDIO GHIBLI ⁄ スタジオジブリの作品

作品静止画 ... 原作・脚本・監督: 宮﨑 駿; プロデューサー: 鈴木敏夫 ... 原作: アーシュラ・K. ル=グウィン; 原案: 宮﨑 駿; 脚本: 宮崎吾朗 ⋅ 丹羽圭子 ... 於 www.ghibli.jp -

#89.宮崎駿動畫中的少女意象 - 政大機構典藏

以「美少女」一詞的. 意涵為切入點,解釋. 宮崎駿動畫和御宅動. 畫之區別 ... 時代末期的武士,一生孤苦流離,擅長領兵打仗,戰無不勝,卻功高震主遭親兄弟源賴朝所害 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#90.問題宮崎駿的畫風好想學阿- 吉卜力工作室系列

記得宮崎駿大師從小就對二戰武器很感興趣,所以閒暇之時都會畫戰機坦克等之類的武器。 大大們不覺得作品只要出現戰艦飛機之類的畫風都很精緻嗎~^^ 記得也 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#91.太神啦!台灣兄弟手繪宮崎駿壁畫網求:牆打下來賣我

日本宮崎駿的動畫電影,不僅紅遍全世界,也成為許多人心中的童年回憶。 ... 許多網友看完壁畫後,紛紛讚嘆原PO的畫功,「太強、太神了啦」、「好 ... 於 news.ltn.com.tw -

#92.勇者傳說– 真正應該與宮崎駿比較的作品 - 死火手記

早前上映的《穿越時空的少女》宣傳口號是「畫功媲美宮崎駿」,近日只上映了六日的《秒速5厘米》的宣傳標題是「宮崎駿畫功」,但昨天上畫的《勇者 ... 於 hkxforce.net -

#93.文档:24格/吉卜力LAYOUT使用法

企劃→劇本→分鏡+各種設定(角色美術等等)→LAYOUT→CG+作畫、上色+背景→攝影·合成→ ... LAYOUT原意為「構圖、布局、設計稿」,首次進入動畫領域是高田勛和宮崎駿 ... 於 ghibliwiki.org