好萊塢診所老闆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦盧芷庭寫的 無聲笑匠查理.卓別林:黑白底片中的彩色人生,摩登時代的大藝術家 和何偉的 消逝中的中國:非虛構寫作大師、《紐約客》記者何偉的「中國三部曲」盒裝經典珍藏版(全四冊)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自崧燁文化 和八旗文化所出版 。

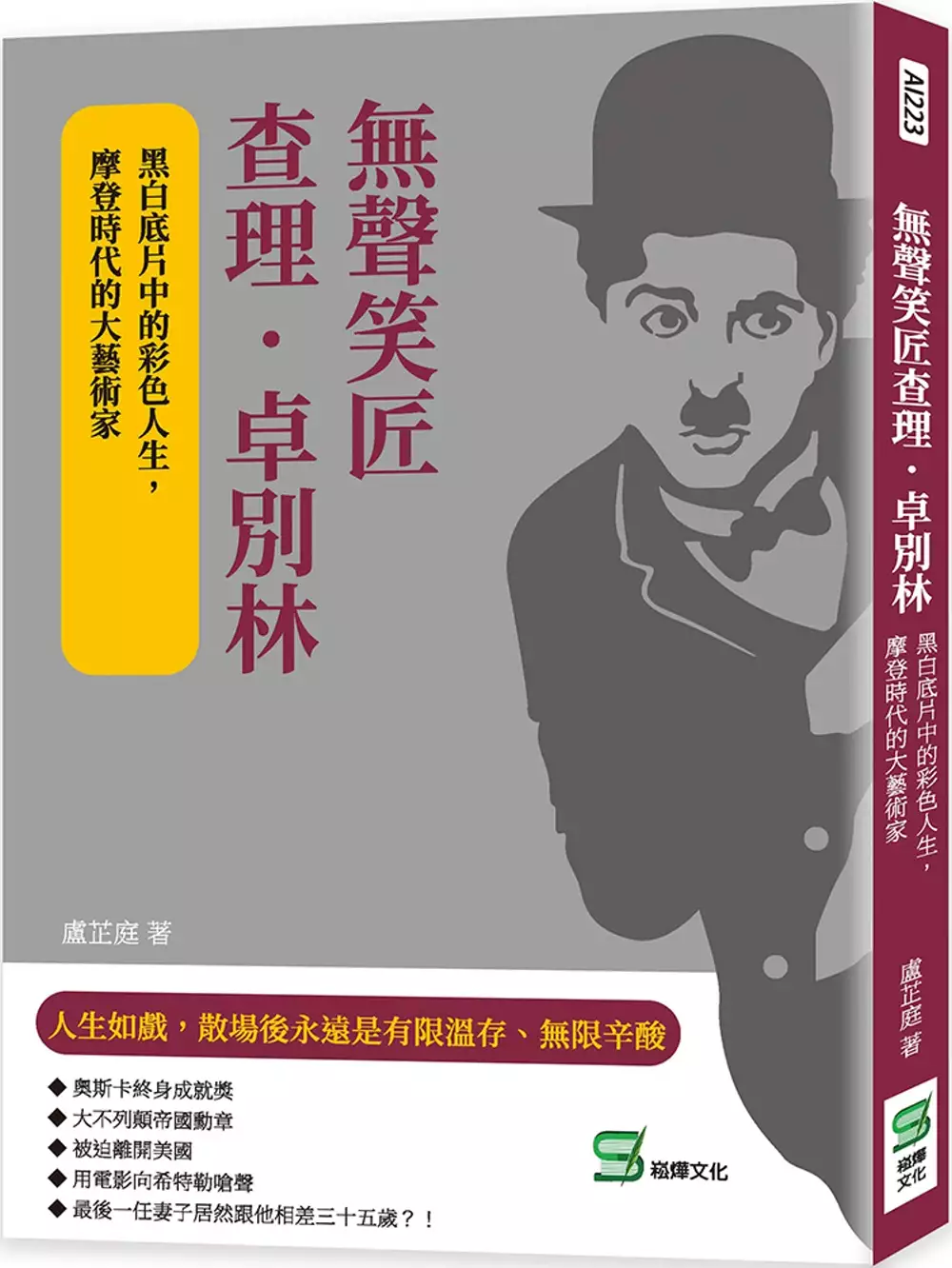

無聲笑匠查理.卓別林:黑白底片中的彩色人生,摩登時代的大藝術家

為了解決好萊塢診所老闆 的問題,作者盧芷庭 這樣論述:

「我喜歡在雨中行走,因為沒有人可以看見我的淚水。」 ──查理˙卓別林 ◤顛沛流離的童年 當別的同齡孩子還在學校學習知識,得到精心的照顧的時候,小卓別林已經在倫敦的各個區間奔走了。這個剛剛十歲的孩子做過許多工作:雜貨店跑腿的小夥計、私人診所的服務生、有錢人家的小傭人、書報店的小報童、吹玻璃的小童工、賣玩具的小販子、印刷廠的小工人…… 雖然這種漂泊無依的生活讓人心酸,但過早的人生歷練使卓別林小小年紀便形成了堅毅、頑強而樂觀的性格特質。「貧窮的人沒有悲傷的權力」,他將這種悲傷化成一個個微笑融入幼小的心田,為他以後所創造的角色提供了豐富而立體的素材。 ◤不朽的形象──流浪漢

夏爾洛 一九一四年,卓別林正受雇於美國基石電影公司。有天出外景時,負責人納特對他說:「你就扮上一個丑角吧,什麼樣子的都行。」 卓別林隨即去化妝間準備,他穿了一條肥褲子和一雙大皮鞋,戴了一頂圓禮帽,又拿了一根手杖。他想:要每一件東西看上去都顯得不合適:褲子是鼓鼓囊囊的,上衣是緊緊的,禮帽剛好能扣住頭,鞋子是最大碼的。至於年齡,要老一點兒,所以他又貼了一撮小鬍子。準備妥當後,他就出場了。 他雙腿外撇著,大搖大擺地走到納特面前。他揮動手杖,聳聳肩,笑料就在腦海中一個個地出現了。 納特是一個富有熱情的看客,他看了卓別林的裝束後,咯咯地笑個不停,這給了卓別林更大的勇氣,他開始解釋

這個人物的個性: 「你瞧,這個傢伙的個性是多方面的:他是一個流浪漢,一個紳士,一個詩人,一個夢想者;他感到孤單,永遠想過浪漫的生活,做冒險的事情;他指望你會把他當作是一個科學家,一個音樂家,一個公爵,一個玩馬球的。然而,他只會拾拾香菸頭,或搶孩子的糖果。當然,如果看準了機會,他也會對著太太小姐的屁股踢上一腳——但只有在非常憤怒的時候他才會那樣!」 ◤三十五歲的差距,陪伴後半生的摯愛──烏娜˙歐尼爾 卓別林曾有多段婚姻及感情對象。在五十多歲時,他遇到了諾貝爾文學獎得主尤金˙歐尼爾的女兒烏娜˙歐尼爾。結婚時,烏娜甚至只有十八歲,此舉動也使尤金˙歐尼爾都未曾再跟女兒說過話。

然而,烏娜之後陪伴卓別林走過醜聞及官司纏身、離開美國、受封爵士、奧斯卡終身成就獎……總共三十多個年頭,直到卓別林逝世。 ◤最後一部無聲電影──摩登時代 一九三三年初,經濟大蕭條的風暴席捲了美國,到處是失業、破產、倒閉、暴跌,到處可見人們痛苦、恐懼和絕望的神情。白宮也迎來了新主人,無能為力的胡佛被堅忍、樂觀的羅斯福所取代。 當時工人在工廠的機械化作業下,不僅精神緊張,身心也遭受嚴重摧殘,故事的雛形就在卓別林腦海中成形。隔年《摩登時代》在好萊塢開拍,十個月後拍攝完成。電影僅上映一週就打破了紀錄,而新聞記者也如實記錄了這樣的場景:「大批警察努力維持電影院入口前的秩序,因為上萬的影迷

把百老匯大道擁塞住了……」 《摩登時代》是世界上最後一部無聲故事片。在拍攝這部影片中,卓別林依然是矛盾的。在影片將結束時,他唱了一首歌,混用英、德、義、俄、西班牙合成的這首歌至今為世人傳誦。 新聞媒體也把對影片的關注放在了這首歌上,甚至打出大字標題:「夏爾洛終於開口!」「流浪漢第一次發出了聲音!」「卓別林以一首歌來告別了他的無聲時代!」 ◤第一部有聲電影就向希特勒嗆聲──大獨裁者 在《大獨裁者》中,卓別林構思了德曼尼亞王國獨裁者、雙十字黨黨魁興格爾和猶太理髮師兩個主角。他們相貌相似,均由卓別林扮演。還有一個猶太女子漢娜,由寶蓮扮演。 在片頭字幕中,卓別林寫道:「雖

然獨裁者興格爾和猶太人理髮師兩人完全相像,但那不過純粹出於巧合而已——這裡敘述的是在兩次大戰之間,瘋狂支配了某一時期的故事。這個時間,自由遭到踐踏,人性被橫加蹂躪。」 這部電影的歷史價值和現實意義更大於它在藝術上的討論。《大獨裁者》更像是一篇戰爭檄文,為所有喜愛和平的人們帶來勇氣和希望。 而不可一世的戰爭狂人希特勒聞訊後暴跳如雷,竟下令立即處死遠在大西洋彼岸的卓別林。他惱羞成怒地揮舞手掌大聲咆哮:「可惡,可惡,這個該死的小丑!」 本書特色 本書從卓別林的兒時生活開始寫起,一直追溯到他所創作出的偉大作品及為世界藝術所做出的出色貢獻,再現了卓別林充滿曲折、離奇而又跌宕起伏

的一生。

消逝中的中國:非虛構寫作大師、《紐約客》記者何偉的「中國三部曲」盒裝經典珍藏版(全四冊)

為了解決好萊塢診所老闆 的問題,作者何偉 這樣論述:

《時代雜誌》最佳圖書獎、美國「國家圖書獎」非小說類最佳作品獎入選 《經濟學人》、《紐約時報》、《華盛頓郵報》、「亞馬遜書店」年度好書…… ★ 國際好評榮耀加冕──當代非虛構寫作的最佳範本 「中國三部曲」全四冊經典珍藏! ★ 「中國的存在,彷彿是為了成就何偉的書寫。」 《紐約客》記者何偉(Peter Hessler)十年中國踏查 寫出隱蔽在媒體版面下、你看不見卻真實存在的中國樣貌! Ⅰ《江 城》 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 這趟航程就像一個夢,夢裡盡是安靜的河流、 滿是迷迷糊糊入睡的乘客的艙房,以及從幽暗的長江升起的城市燈光。

而涪陵就像一個暫時打斷這場夢的地方。 古希臘哲人赫拉克利特斯說:「人無法兩次踏上同一片河水」,因為江河日下,水會流動,當下的時光也會消逝。但當代人卻可以兩次踏上同一座江城,因為何偉曾在長江河濱生活,費時兩年書寫四川涪陵,本書可說是一部回憶錄、旅行見聞錄,以及觀察敏銳的人類學著作。在幽緩的時光流程中,在變動劇烈的城鄉景觀內外,何偉依江而居,感受與學生和涪陵人相處的日常點滴,書寫出一部連中國人自己都未能體察的心態史和底層故事。 江山易改,城市難移,無論是「江河日下」,還是「江河日上」,我們都可以重新踏上江城涪陵,因為這裡是何偉一系列紀實書寫的發源地,何偉中國三部曲的最初起點。

──何偉非虛構書寫的發源地,「中國三部曲」的最初起點! Ⅱ《甲 骨 文》 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 一片甲骨,如何與數千年後現下的變動中國產生連結? 一條條甲骨的裂痕,是數千年來中國所歷經的傷痕; 一字字書寫、刻劃的卜辭,是否看見中國的未來? 從北京到河南,從東北到新疆,從溫州到深圳,何偉的中國之旅不僅僅有一個現實的層面,更有一個歷史的和隱喻的層面,二者交叉進行,交織成龜甲一樣的裂痕。書中,他專門談到古文物,如殷墟的青銅器、三星堆的青銅頭像;他採訪中美日專家,尋求古文字的發現、漢字的拼音化改革以及繁簡之爭,打撈出自殺於文革的古文字學者陳夢家的故

事,從而把歷史的、文化的中國和當下的中國緊密聯繫起來。 在《甲骨文》一書裡,何偉筆下描繪的中國,比真實的中國更真實和感性,更能蠱惑讀者進入,並一睹為快。他遊歷、出沒在不同的地方,遇到不同的人,看到一幅幅交織快樂、進取、憤怒、浮躁、混亂與迷失的當代中國浮世繪。 ──今日中國似乎就是為了何偉的寫作而存在! Ⅲ《尋路中國》 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 對於中國,沒有人走得像他這麼深入,看得如此細膩。 何偉帶著人性暖意的目光,記錄中國各個角落裡的人生悲歡百態; 他捕捉到的,是一幅當代中國如何被莫名快速力量驅駕的浮世百景。 循著長城遺址,他踏上殘

存古城牆的沿途村鎮,千百年來抵禦胡人的牆磚依舊,但鎮上年輕人早已沿著新鋪築的公路,前往南方尋找機會,獨留老殘幼兒孤守黃褐光禿的故鄉。客居鄉間谷地,在和農村人家共同生活的時日裡,他觀察到傳統政治和新興商業這兩股力量如何讓一座山村小鎮起了微妙變化,左右了純樸居民的世界。造訪新建廠區,從一座胸罩零件工廠的營運起落間,和與離鄉民工的生活相處中,見證了中國版本的工業革命,以及自然景觀如何消失在這場巨變裡。 三段寫實幽默、既嘲諷卻又感情豐沛的長期紀錄,時光和文字交織如經緯,何偉以其深入本質的刻劃,構築出平凡小民在現代中國經濟快速起飛、社會急遽變動的時代下的處境。 ──何偉就像是當代的馬可波羅,

徹底顛覆你對轉型中國的想像! Ⅳ《奇 石》 ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ 中國就像是顆奇形怪狀的石頭,每個人都能看出不同的樣子。 想接近真正中國,唯一方法是在中國長時間生活; 而只要在何偉筆下,你就能讀到奇形怪狀、瞬息萬變的中國。 在經濟的開放與城市的快速成長下,書寫中國本身乃至於這個國家對世界的意義,變成了一件十分具有挑戰性的事情。《奇石》被《時代雜誌》主編評價為「最好的長篇報導」,就在於何偉在中國崛起的這十幾年間,一次又一次地用幽默生動的真實故事,寫出中國處於變化中的奇特面貌。 熟悉《江城》、《甲骨文》、《尋路中國》以降「中國三部曲」的讀

者,《奇石》可被視為「番外篇」之作――是三部曲的前傳、書寫背後的心路歷程,也是書中人事地物後續發展的追蹤。而閱讀本書,將是認識何偉這個人和他如何進行「非虛構類寫作」的最好途徑。無論中國或世界,只要在何偉筆下,你就讀得到跟奇石一樣題材另類、視角多維的故事。 ──繼「中國三部曲」,精選改寫《紐約客》的深度報導! 作者簡介 何偉(Peter Hessler) 生於密蘇里州哥倫比亞市,普林斯頓大學主修英文和寫作,牛津大學英國文學碩士。何偉自二○○○年至二○○七年間曾擔任《紐約客》駐北京記者,同時也是《國際地理》雜誌、《華爾街日報》和《紐約時報》的長期撰稿人。二○一一年至二○一六

年擔任駐開羅記者,為《紐約客》撰寫中東報導。二○一九年八月,舉家遷往中國四川,同年秋季起任教於四川大學的匹茲堡學院。 著作《江城》曾獲Kiriyama環太平洋圖書獎,《甲骨文》入選二○○六年美國國家圖書獎,這兩本書與《尋路中國》共同構成了何偉的「中國三部曲」,成為中國觀察與非虛構寫作的必讀書單。二○○八年,何偉因其卓越的報導而獲得美國國家雜誌獎;二○一一年,何偉以其筆下「敏銳觀察中國平凡百姓如何應對改革時代社會快速變遷的複雜生活」之紀錄,再獲麥克阿瑟基金會(MacArthur Foundation)表彰其寫作成就。 譯者簡介 吳美真/《江城》、《奇石》 雲林虎尾人,政治大學西洋

文學系畢業、紐約大學英美文學博士肄業,曾任大學兼任英文講師,目前為專業譯者。譯有《野草:底層中國的緩慢革命》、《沙郡年記》、《星星、雪、火》及《微物之神》、《孤獨及其所創造的》、《大洋洲的逍遙列》、《汀克溪畔的朝聖者》等書。 盧秋瑩/《甲骨文》 美國麻州愛默生傳播學院媒體藝術碩士,自由作家和譯者。譯有《好賊》、《奇蹟之邦》、《一個印第安少年的超真實日記》、《離開悲傷之後》、《抵達真愛之前》等書。 賴芳/《尋路中國》 畢業於華南理工大學外語系,曾在電台、報社和時尚雜誌擔任記者編輯。 Ⅰ《江 城》 【第一部】 第 一 章│順流而下 〈城市〉 第 二 章│有中國特色的莎士比亞

〈插旗山〉 第 三 章│跑步 〈白鶴樑〉 第 四 章│三峽大壩 〈烏江〉 第 五 章│鴉片戰爭 〈白山坪〉 第 六 章│暴風雨 【第二部】 第 七 章│夏天 〈神父〉 第 八 章│中國人的生活 〈老闆〉 第 九 章│錢 〈老師〉 第 十 章│春節 〈土地〉 第十一章│又是春天 〈長江〉 第十二章│逆流而上 後記│回到涪陵 Ⅱ《甲 骨 文》 【古文物A】地下城市 第 一 章│中間人 【古文物B】文字的世界 第 二 章│美國之音 第 三 章│斷橋 【古文物C】城牆 第 四 章│一夜之城 第 五 章│澱粉 第 六 章│好萊塢 【古文物D】龜之聲 第 七 章│夜空不寂寞 第 八 章│移民 第 九

章│四合院 【古文物E】青銅馬首 第 十 章│週年慶 第十一章│四川人 【古文物F】書 第十二章│政治庇護 【古文物G】鑿不裂的骨片 第十三章│奧運會 第十四章│風沙 【古文物H】文字 第十五章│翻譯 第十六章│國旗 第十七章│直接入鏡 【古文物I】馬 第十八章│混沌西方 第十九章│選舉 第二十章│唐人街 【古文物J】批判主義 第二十一章│國事訪問 【古文物K】遺失的字母 第二十二章│濃縮精華 【古文物L】抄錯的字 第二十三章│巴頓將軍之墓 【古文物Z】賣掉的字 第二十四章│茶 Ⅲ《尋路中國》 第一部│城牆 •之一 •之二 第二部│鄉村 •之一 •之二 •之三 第三部│工廠 •之一 •之二

•之三 •之四 Ⅳ《奇 石》 •前言 •野味 •胡同因緣 •長城尋訪 •齷齪的遊戲 •海灘高峰會 •大城女孩 •沉入水中 •鈾礦工的寡婦 •奇石 •恕我直言 •長大要做什麼? •我的四次汽車事故 •國內國外 •地主隊 •汽車城 •中國巴比松畫派 •回到西方 •唐恩醫生 當我再次出發的時後,天氣也好轉了,我終於在內蒙古又找到了城牆。這一帶城牆非常多,多到在我去過的所有地方中,把「長城」這個單數詞用在這裡最名不符實。在第一趟旅程中,我沿著內蒙古南部邊界的明長城駕駛,現在我則向北開了約三百公里,抵達另一個屏障。它的歷史超過八百年,建於女真人金國時代,已經被侵蝕得要逐漸消失在大草原

中:一條被草覆蓋的長長凸起,九公尺寬,○點九公尺高,像一支箭筆直插進地平線。我要靠當地人的幫助才找得到這座城牆,他坐在副駕駛座上,指點我穿越一大片草地。當他叫我停車下來時,我才發現自己的車竟然停在城牆遺跡上。「不要緊的,」那個人說,「只是不准在上面開很遠而已。」我們接著往西再開了一百六十公里到達包頭市外,停在一道建於戰國時代的屏障前。戰國時代結束於西元前二二一年,這是我見過的最古老的城牆,經過二千二百多年之後,這座建築依然令人嘆服不已,比一個人高的城牆在幾公里外都還看得到。 這些屏障在這片毫無特色的土地上,呈現出一種唐吉訶德式的不切實際,標誌著那些消失在大草原中的失落帝國。相較之下,現代的建築

看起來好像是臨時搭建的,特別是在北方;牧羊人的小木屋為了躲避寒風,背朝西北而建,低矮地蹲伏在彎曲的土牆後面,靠這些土牆阻擋從戈壁沙漠吹過來的砂礫。這個地區除了牧人之外,沒有其他人居住,也幾乎沒有商店。某天下午,我連續開了一百六十多公里,唯一的商業跡象只是一間門前掛塊孤伶伶牌子的拱背木屋。牌子上標示著內蒙古式的二合一服務:「修車/診所」。