天文學出路的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦余杰寫的 華夏轉型兩百年(大光:宗教改革、觀念對決與國族興衰【第三卷】) 和星緒早苗的 活版印刷三日月堂:第四部 雲日記都 可以從中找到所需的評價。

另外網站港大首屆天文學畢業生參與國際頂尖研究批「殺科」不合理也說明:畢業生出路窄?黃嘉達:不比其他畢業生「輸蝕」. 黃嘉達坦言:「在香港,與天文學直接相關的工作確實不多。」他補充,要明白天文理論,必須具備物理及 ...

這兩本書分別來自八旗文化 和柳橋出版社所出版 。

國立臺灣師範大學 科學教育研究所 張文華所指導 游小旻的 一所公立華德福實驗中學科學課程教學之個案研究 (2021),提出天文學出路關鍵因素是什麼,來自於十二年國民基本教育、中等教育、行動者網路理論、科學課程、施泰納教育、華德福教育。

而第二篇論文輔仁大學 哲學系 潘小慧所指導 黃睿的 《莊子》教育哲學研究 (2020),提出因為有 先秦、老莊、道家、教育哲學、教育學的重點而找出了 天文學出路的解答。

最後網站【DSE升學專區】- 海外銜接出路一覽則補充:物理及天文學Physics & Astronomy; 運動科學Sports Science; 電腦科學Computer Sciences; 食物科學Food Science; 醫科Medicine; 牙科Dentistry

華夏轉型兩百年(大光:宗教改革、觀念對決與國族興衰【第三卷】)

為了解決天文學出路 的問題,作者余杰 這樣論述:

中國社會的轉型關鍵,在於清教徒的觀念秩序 近代中國正因錯失宗教改革,現代化屢遭挫折,最終淪為無神論的共產極權國家! 華語世界第一部綜論清教徒歷史及英美保守主義思想的宏觀史著 深入分析西方基督教文明,如何影響近代世界歷史發展 ********** ◎為什麼「秦漢秩序」會成為中國歷史二千年來的主流觀念秩序? ◎「秦漢秩序」的大一統體制,如何塑造中國社會及政治文化? ◎近代以來,許多西方傳教士來到中國,他們如何影響中國文化? ◎近代中國經歷了數次「現代化」的政治及社會轉型,為何總以失敗收場? ◎馬列共產主義與「秦漢秩序」的大一統文化,如何形塑現代共產專制的中國? 近代

中國的現代化改革何以總是失敗?中國為何一方面嚮往西方的文化及科技,但另一方面又排斥西方基督教的信仰及道德?最終,中國為何又淪為無神論的共產國家,縱使在近代改革開放後,其文化及社會依然充滿許多問題? 本書主要探究中國發展與西方現代化諸模式之關係,並回溯中國歷史的根源,剖析所謂「中華文化」的內在缺陷。最終明確指出,清教徒的信仰文化與英美政治傳統是西方文明之精髓,應是當代中國社會轉型,以及政治上邁向自由民主的最終出路。 █中華文化的缺陷根源,就是秦漢秩序的大一統專制文化! 今天所謂「中華文化」,肇始於二千餘年前的秦漢之際,秦始皇兼併六國後建立的皇帝獨裁制度,由漢王朝承接,開啟了天下

一統的「秦漢秩序」,成為中國歷史的真正開端。「秦漢秩序」主要由五個要素組成:中央集權的郡縣制度、編戶齊民的戶籍制度、鹽鐵國營的國家經濟,小農為主體的農業文化,與以「天朝」為中心的朝貢模式。在大一統文化的影響下,中國社會發展為農業內陸文明,人民普遍缺乏冒險性格與精神自主性。 歐洲自十六世紀宗教改革後,包括利瑪竇、馬禮遜等許多傳教士來到中國,成為中西文化溝通的橋樑,既帶來西方的基督教思想與理性文化,也試圖理解中國文化的本質。他們雖然成功傳播許多新知如數學、天文學,以及實用的科學技術,也推動廢除纏足與抽鴉片等社會陋習,但受限於文化差異,始終無法真正促使舊中國轉型為真正的現代化社會。 █近

代中國改革失敗,最終通往共產專制的奴役之路 十九世紀以降,清代中國在鴉片戰爭後,面臨了「千年未有之大變局」。在西方勢力先進的軍事科技及優勢經濟上的威脅下,中國前後以四波政治、經濟、文化運動,試圖應對現代化之挑戰,分別是:物質層面,追求船堅炮利的「自強運動」;政治層面,追求君主立憲的「維新運動」與自由共和的辛亥革命;以及思想文化層面,追求德先生(民主)與賽先生(科學)的「五四」運動,但這些嘗試最後都遭到挫敗。 因此,近代中國在清末民初之際,雖然已經接受了大量西方文化,但社會始終無法獲得真正的轉變。最終,在蘇聯與馬列共產主義的影響下,一九二七年國民黨軍北伐顛覆正統的中華民國(北京政府)

,以及一九四九年中共擊敗國民黨建立中華人民共和國政權,中華文化最終還是回歸「秦漢秩序」,結合無神論的共產主義,成為極權主義的專制國家。 本書認為,近代中國改革失敗、墜入極權的歷史,對於歷經長期戒嚴及民主轉型的台灣社會而言,更有其特殊的歷史情感與意義,因此,相信本書能帶給台灣及華語讀者,一個有別於傳統史觀的全新歷史圖像。 ================================ 【套書介紹】 《大光:宗教改革、觀念對決與國族興衰》是華語世界第一部綜論清教徒歷史,及英美保守主義思想的宏觀史著。系列作品一共三卷,深入探討英美、歐洲與東亞三個地區,從十六世紀宗教改革運動以

來的五百年歷史變化,其實與基督宗教文化及清教徒的觀念秩序有著密切聯繫。三卷主題分別如下: ●第一卷:《清教秩序五百年》── 宗教改革孕育的基督新教精神,如何推動荷蘭、日內瓦、英國及美國等清教國家的獨立,並且在這些地方催生法治社會及憲政國家,奠定現代文明的基礎? ●第二卷:《歐洲的歧路》── 法國、德國、俄國與義大利等歐陸國家以及東亞的日本,為何在現代化的過程當中,持續引發暴力革命與民族衝突,紛紛陷入極權主義的災難? ●第三卷:《華夏轉型二百年》── 從晚清到民國的近代中國,面臨「千年未有之大變局」,多次推動「西化」改革,為何總是以失敗收場,最終淪為無神論的共產專制

國家? 「大光」一詞出自聖經,象徵了世人在黑暗中追求光明、在絕望中祈求希望的時刻。相信本書能帶給臺灣及使用華語的讀者,一個有別於傳統史觀的全新歷史圖像。

天文學出路進入發燒排行的影片

86. 人類知識的境況,我們能認識絕對的真理嗎?

認識世界或者處理問題的方式很多,有效的方式稱為方法論。以下是幾種常用的方法論。

1、模仿法(immitation)

模仿法是人類開始學習時,最常用來解決問題的辦法,當我們遇上一些問題,並且發現這些問題和過去的經驗相類似時,我們就會依據過去的方式來處理這些問題。

小孩子看見大人做甚麼,跟著就模仿,是一種模仿法。

模仿法也可以有創發性的,我們用類似的方式解決某一問題時,會作出更多的推想或者改良,比如天文學史上天文學家發覺天王星的運行軌道與理論上計算的軌道有所偏差,於是設想有另一顆未經知曉的星體產生引力的作用,才引致偏差;依據這個設想,於是發現了海王星;後來又發覺海王星的軌跡有類似的偏差現象,於是有人依樣地假設另一顆星體存在,終於發現了冥王星。

2、試誤法(trial and error)

試誤法在心理學上是個著名的方法,心理學家將一些白老鼠放進迷宮裡讓牠們找出路,就是試誤法。我們日常在學習時並非直接成功的,往往經過嘗試——失敗——再嘗試——成功,所以嘗試而遇到失敗時,我們會就著失敗的教訓再嘗試改良的方法,所謂「經一事,長一智」。

試誤法的例子很多,在發明家的故事裡尤其多見,發明家往往在試驗失敗中獲得寶貴的經驗,然後屢敗屢試,直至試驗成功,所以試誤法並不是盲目的誤打誤撞。一方面要有不斷反省的要求,又要有不斷克服困難的毅力。

3、定規法(mechanical procedure)

有一些問題可以系統地和條理地依照一定的規律程序來解決,我們稱為定規法。例如數學中的演算、幾何論證的證明,甚至利用電腦處理問題,都是可以依照定規法逐步解決問題。當我們進行定規法時,往往不依賴我們的才智或者突發性的靈感,而是依循著一定的規則按部就班地解決問題。

定規法是應用有效程序的方式(effective procedure),依照定規而解決問題,所以電腦的運作程序是標準的定規法。

我們將定規法作以下規定:

(i) 如何開始解題步驟第一步。

(ii) 每當完成第幾步時,該規則規定如何跟著進行第n+1步。

(iii) 解題步驟的總和是有限的(因而一定會終止的)。

4、運思法(articulation)

運思法不是一種特定的方法,我們找不到定規(rules)來決定它的思考程序,甚至沒有範例可資模仿,例如,飛機失事,其中一人僥倖在森林中生存,他如何繼續求生呢?這是他從來未遭遇過的情景,既無過去經驗可作模仿,也不可以隨意嘗試,更沒有定規的方式幫助創製解決問題的方案,於是他只能夠運用他的思考潛能,因時制宜地找出求生之道。他可能借用電影情節的經驗,如何發出求救訊號;也可能借用《魯賓遜飄流記》的小說情節,如何找尋食物;也可能記起課本的知識,避免吃上顏色鮮艷的果子。所以運思法象徵著人類創發性的思維,有些人只會一成不變地模仿,或者漫無目的地胡亂嘗試,往往運思能力都是很低的,而當我們時常有新的挑戰,不斷刺激我們思考,運思能力就不斷提高。

講者:陶國璋(中文大學哲學系客座助理教授)、盧傑雄(中文大學哲學系高級講師)

即時聊天室:http://goo.gl/ToDqof

謎米香港 www.memehk.com

Facebook:www.facebook.com/memehkdotcom

一所公立華德福實驗中學科學課程教學之個案研究

為了解決天文學出路 的問題,作者游小旻 這樣論述:

十二年國民基本教育課程綱要不僅提升學習內容的彈性,下放課程發展主體至教師,更呼籲應提供量化數據與質性描述的學習評量。近年來,體制外教育在臺灣愈來愈受到重視,實驗教育三法的通過更為體制外教育提供了法規依據。其中,華德福教育在少子化趨勢下仍逆勢成長,不僅是備受矚目的教育體制之一,更是臺灣另類教育的大宗。華德福教育因為以人智學為依歸,作為改造學校的方法與組織:在課程上並沒有特定的教材或內容,而是配合學生的發展給予不同主題與型態的素材;甚至在原則上,每一次的學習過程都應有獨屬於該次共同工作的教師與學生之一次性課本。為使教師能自行研發課程與教材,教師需參與教學會議、共同備課、教學觀察與回饋,甚至主動參

加工作坊、專題講座等。而這正是108課綱所看重、甚至強調的。因此,本研究以一所臺灣的公立華德福實驗中學為研究對象,利用教師訪談、參與觀察及文件分析等方法進行資料蒐集,再以開放編碼技術與行動者網路理論進行資料分析。結果發現華德福學校的科學課程教學特色有:(一)發展在地化、與生活連結的課程,(二)依教師自身興趣發展課程,(三)以科學史架構課程,(四)採現象為本的教學,以及(五)用工作本具體化學習成果並與學生對話。這些教學特色均可作為主流教育之教師因應108課綱的參考。高等教育學者除了於前述面向協助教師之外,更可進一步(一)促進教師間交流,實踐共備、觀課與議課,(二)發展整合式科學史教材,或(三)開

設科學史教學相關課程,俾使學校教師以科學史提升學生對科學本質的認識和對科學的態度。

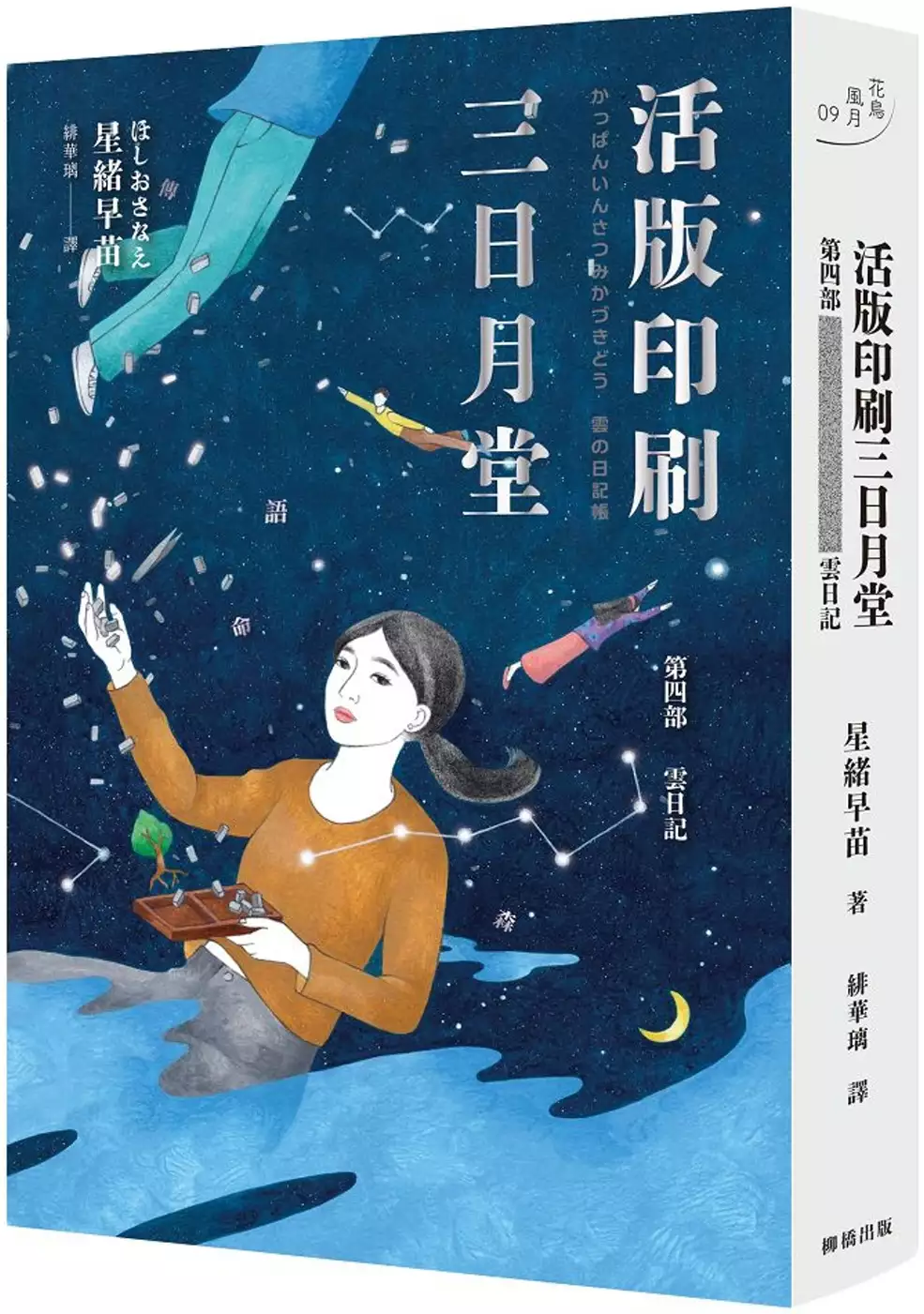

活版印刷三日月堂:第四部 雲日記

為了解決天文學出路 的問題,作者星緒早苗 這樣論述:

系列熱賣300,000冊 〈讀書Meter╳達文西雜誌〉2020年度推薦系列作品Top 1 入選2021「丸善・淳久堂書店書店員超推100冊」 人類仰望繁星、創造神話、用聲音編織語言 這是無窮無盡的欲望,也是美好至極的祈求 鉛字與人有如天上繁星 我們的相遇、懷抱的夢想就是串起星星的那條線 點亮「我想做……」的魔法 小鎮印刷廠的夢想終於啟航 《活版印刷三日月堂》溫暖大結局如期而至 ・ 隨著三日月堂接到的委託愈來愈多, 月野弓子想讓平台印刷機重新動起來的心願也愈加強烈。 在最後一個故事──〈三日月堂的夢想〉中,弓子首次成為故事的敘述者。 孤身一人的弓子,一步步地

緩慢尋找著生命的出路。 透過每一次與具有形體、重量的鉛字,以及印刷出來的作品相遇, 弓子分享著人們的生活煩憂、懊悔與不甘, 同時逐漸理出自己存在的意義, 並將自己的生命與三日月堂的夢想疊合為一。 之前的委託者在本書中輪番登場,弓子不再是一個人。 為了完成三日月堂的夢想,弓子做出一個重要的決定…… 人生在世,或許就是在練習變成雲。 必須把自己內在產生的文字還給這個世界。 ・ ◆串起星星的線──── 「星星看得見,可是串連起星星的線卻是無形的。」 任職於本町印刷的長田,因為過去一段失敗的關係而缺乏自信,始終認為自己只是人生的旁觀者。他受到天文

館「星空館」的委託,重新復刻四十年前熱賣的星座盤,然而當年的版只剩一塊。他帶著這塊珍貴的木口木版前往三日月堂…… ◆街區樹木地圖──── 「當我知道自己並不是獨一無二的玫瑰,確實也有點受到打擊,感覺自己什麼都不是……」 合不來的三個大學生,被湊成一組去完成課堂作業。站在升學與就業的十字路口,兩女一男懷抱著各自的稜角與困惑,陰錯陽差走進三日月堂,並決定以川越的樹木記憶為主題,完成一份別出心裁的「小誌」。 ◆雲日記──── 「我認為留下自己的想法是一種妄自尊大的行為,我沒有權力讓自己的想法化為語言、化為文字,硬塞給別人……」 在川越經營二手書店「浮草」的水上,有個從未對

人說過的祕密。經營一人出版社的老友岩倉勸他出版長年書寫的店長手札〈雲日記〉,卻遭他一口回絕。書寫與出版的意義究竟是什麼?面對弓子的追問,水上親手揭開了自己未癒的傷。 ◆三日月堂的夢想──── 「我不知道有沒有意義,也不知道有沒有未來,但我想做。」 ……………… 本書特色 ○ 書評網站〈讀書Meter〉2020年度推薦系列作品Top 1 ● 系列熱賣30萬本,用故事延續活版印刷熱潮 ○ 與科普雜誌《大人的科學》跨界合作 ● 與東京印刷博物館跨界合作,推出〈活字與天文學〉特展 ○ 2016靜岡書店大獎「最渴望影視化的作品」 ● 閱讀誌《書的雜誌》評選為20

16十大娛樂小說 ○ 書評網站Booklog、讀書Meter排名第一 ● 日本亞馬遜4.5星好評連連 ○ 獲得高中生票選最愛「天龍文學獎」

《莊子》教育哲學研究

為了解決天文學出路 的問題,作者黃睿 這樣論述:

教育哲學是應用哲學的方法,對教育的基本概念加以澄清;對教育的現象、問題作通全而深入的探索、反省及描述;並形成教育的一般性理論。在這三個面向上,都具有啟發教育哲學思考的可能。本論文嘗試運用文本翻譯、經驗交會、隱喻分析等方法,從教育目的論、教育本質論、教育心靈論和教育方法論四方面闡明《莊子》的教育哲學思想。《莊子》一書成書的戰國到秦漢時代,正是以利己主義和道德主義為主軸的「名利社會」逐漸成立的時期。求名和求利兩大動力深刻地影響了當時人從事教育活動的目的。《莊子》針對當時社會主流的教育目的,提出「無用論」作為反抗,但「無用」論不是培養「無能」的人,而是雖有能力,但認識到「有用就會被利用」,因此能動

地「不被利用」的人。「無用」論也只是《莊子》教育目的論的消極方面。從積極方面來說,《莊子》的教育目的是把人培養為一種理想的人類,本文中稱為「能遊者」。「能遊者」具有以下特質:獨立於外物和世俗、有一種反道德主義的倫理關懷、與他者在調適中共生、以精神上的探索為樂。先秦思想家主要以隱喻來表達對教育本質的看法。儒家文獻中,可以看出「植物隱喻」「流水隱喻」「旅行隱喻」和「雕琢隱喻」四種主要的教育本質論。而《莊子》討論教育的方式是把教育視為「化」。透過「化」所具有的化生、生育、(思想)更新、變形等多重意義,《莊子》表達了以下對於教育本質的觀點:教育即允許事物自然地變化、教育是師生之間奇妙的因緣、教育是人對

「過去的我」的否定、教育是對固定本性的超越。此外,《莊子》還以一個重要的隱喻來說明「化」,即把變化看作人在空間中的移動,把人的精神之旅,以及旅途中與世界和他者的意料之外的交往視為教育的主軸,而教育者與學習者就是一同遊玩的旅伴——「同遊者」關係。要對人進行教育,必須了解人心靈的結構與功能,找到影響心靈的方法。《莊子》的「心」這個字,在「心是空間」這一隱喻中,既可以指「空間」,又可以指「內容物」,造成了行文中對「心」褒貶不一的情況。「神」是對人的意識的稱呼,意識具有「勞神」和「凝神」兩種工作模式。心靈的內容物是「知」,分為經驗之知,以及對經驗之知形成反思的超越論之知。情緒包含了認知與生理兩方面,後

者在《莊子》中稱為「氣」,被視為一種在體內保持平穩流動的流體,而一旦發生異常激烈的流動或鬱積在某一部位則造成疾患。對心靈的教育也就是對心靈疾患的診斷和治療,《莊子》對心靈的療愈,提出了認知重評、心流體驗、真實假裝三種主要的技術。《莊子》中的教育故事蘊含了大量的教育方法,本文選取了較有特色的三種。傾聽教育法適用於感化那些心靈疾患最深、距離理想人格最遠、以常規教育方法根本無效的教育對象,主要針對「氣」來進行教育,透過非評價性的傾聽來舒緩情緒。故事教育法適用於願意接受他者的影響,能擇善而從的普通大眾,主要針對「知」來進行教育,重在透過「視差之見」引發超越論的思考,以顛覆原本的經驗之知。觀察教育法適用

於那些已有主動學習心向、渴望成為能遊者的學習者,重在展示教育者的獨特生活風格,對學習者探尋、創造自己的生存美學起到啟發開悟的作用。

天文學出路的網路口碑排行榜

-

#1.新興太空科學涉天文物理航天工程跨學科訓練提升人才儲備迎機遇

就業出路方面,畢業生可投身小衛星設計、遙感探測、數據分析、研究等工作。 電子工程師興趣出發藉進修碩士探索太空夢. 對天文、太空主題感興趣的鄭歡樂( ... 於 jump.mingpao.com -

#2.天文學- 香港/加拿大- 自由講場- Baby Kingdom

讀天文學出路窄, 如想做天文台主任, 也不需一定係天文學系畢業. 不如揀出路廣的科 16535613459997010225517488979458.jpg. 於 www.baby-kingdom.com -

#3.港大首屆天文學畢業生參與國際頂尖研究批「殺科」不合理

畢業生出路窄?黃嘉達:不比其他畢業生「輸蝕」. 黃嘉達坦言:「在香港,與天文學直接相關的工作確實不多。」他補充,要明白天文理論,必須具備物理及 ... 於 www.hk01.com -

#4.【DSE升學專區】- 海外銜接出路一覽

物理及天文學Physics & Astronomy; 運動科學Sports Science; 電腦科學Computer Sciences; 食物科學Food Science; 醫科Medicine; 牙科Dentistry 於 ges.glocalgroup.cc -

#5.搜索结果_天文系出路 - 百度知道

毕业后,天文系的毕业生可以选择从事天文学研究、科普、航空航天、电子信息等行业的工作。具体发展方向和就业岗位包括:1. 研究机构:可以到科研机构、大学、国家 ... 於 zhidao.baidu.com -

#6.現今學習天文學作為主修的出路有哪些?哪些工作可以 ... - 壹讀

學天文這個說法比較寬泛,完成天文本科學習也算是學天文,但是如果以從事天文相關的研究工作為主要目的,可能完成博士學位水平的學習才算是起點; ... 於 read01.com -

#7.【 介紹我看一本天文學】 【 歌詞】共有7筆相關歌詞 - 魔鏡歌詞

... 食物介紹我看一本天文學的書*我想哭不敢哭難道這種相處不像我們夢寐以求的幸福走下去這一步是寬容還是痛苦我想哭怎麼哭完成愛情旅途談天說地是最理想的出路談音樂 ... 於 mojim.com -

#8.台湾中央大学天文研究所 - 快懂百科

本所于1992年设立,为国内最早成立之天文相关研究与教学单位,以培养高等人才为宗旨。 ... 毕业生出路 ... 中大天文所的研究一向偏重于可见光与红外天文学领域。 於 www.baike.com -

#9.「爸,媽,我想要念地球科學系。」但地科系到底在做什麼?

相關標籤: Geostory (1) 出路(9) 地球科學(19) 地球科學系(1) 地科系(2) 填志願(11) ... Newton,1643 – 1727)等天文數學家的發展,地球繞日說不但慢慢地為天文學家所 ... 於 pansci.asia -

#10.天文相關工作

毕竟这是天文学专业的我,从本科第一天入学开始,就一直被问的问题。今天就以南京大学官方出的《2020年就业质量报告》为例,解析一下天文系学生毕业方向及出路。 天文相關 ... 於 4j0a7.langland.edu.pl -

#11.學生出路 - 地球環境暨生物資源學系(含環境教育與資源碩士班)

升學. 就業. 地科組: 大氣科學/大氣物理研究所 應用地質研究所 地球科學研究所 地球物理/地震研究所 天文學/天文物理研究所 海洋科學研究所 衛星遙測/大地測量領域之 ... 於 envir.utaipei.edu.tw -

#12.觀念天文學:孿生子弔詭,讓你可以回到未來 - 天下文化

另一位則到太空旅行,等她回到地球時,發現自己比地球上的姊妹年輕。 圖片來源:Pixabay. CC0 Licensed. 編按:本套書是最受歡迎的天文通識課 ... 於 bookzone.cwgv.com.tw -

#13.天文/科學 - 台灣東販

SDGs系列講堂全球氣候變遷:從氣候異常到永續發展目標,謀求未來世代的出路 ... 天文學家的超有趣宇宙教室:回答孩子的30個單純問題,就能知道太空科學的最新知識. 於 www.tohan.com.tw -

#14.科学网-天文学科的学生有何出路?-钱磊的博文

立志学天文的人,大多是想今后能从事天文学研究的。但是按目前的情况,一些来到天文系的人对天文并没有什么兴趣, ... 於 m.sciencenet.cn -

#15.應用物理系出路

系所領域未來出路本系畢業生有約有65繼續攻讀相關物理應用物理天文. 出路涵蓋多個行業出路涵蓋多個行業不少學系畢業生選擇投身科技工程界從事工程及技術性工作亦有畢業 ... 於 ftp.fast-play.ru -

#16.大学上天文系有什么出路?-易择校 - 国际高中

想咨询一下关于大学上天文系有什么出路? ... 据我所知,目前大学有天文学系的学校比较少,本科毕业一部分出国,一部分继续读研究生,一部分转行,能顺利找到合适的 ... 於 www.hljgvc.com -

#17.天文学的计算机技术要自学吗,天文学有出路吗_马李灵珊的博客

天文学 有出路吗2019-09-24 14:24:14文/叶丹天文学有出路。天文学专业培养能在天文学及相关学科从事科研、教学和技术工作的高级专业人才。 於 blog.csdn.net -

#18.高院法官陳嘉信再被指判詞「廣泛應用律師陳詞」 上訴庭

... 共產黨倒台」、「香港獨立唯一出路」等,被控一項作出一項或多項具煽動意圖的作為罪。 ... 賀波蘭天文學家哥白尼550周年誕辰太空館周三起辦專題展 ... 於 www.bastillepost.com -

#19.佛教叢書8-教用 - 星雲大師

然而,現在的天文學家已經證實,地球只是太陽系九個行星之一,而太陽是天河中千萬個星辰 ... 更重要的,它幫助了很多學者找到了思想的出路,開闊了更寬廣的思想空間。 於 www.masterhsingyun.org -

#20.天文學教育帶動台灣產業發展?? - 冒牌自然老師- 痞客邦

中央天文所學生在物理系, 選擇天文領域來研究總是讓人覺得這人天性浪漫, 家財萬貫(不用在乎就業和出路), 有堅持童年夢想的勇氣. 於 chendaneyl.pixnet.net -

#21.天文学专业(天文学有出路吗) - 大成留学

天文学 是冷门专业。目前国内开设该专业的学校有12所,每年毕业生约200人。(阳光高考网数据). 天文学专业(天文学有出路吗)插图. 你以为天文专业的都是 ... 於 www.dachengyizhong.com -

#22.本科天文学毕业有出路吗_头条

您在查找本科天文学毕业有出路吗吗?今日头条提供详尽的搜索结果聚合,每天实时更新。我们致力于连接人与信息,让优质丰富的信息得到高效精准的分发,促使信息创造 ... 於 www.toutiao.com -

#23.5分鐘認識地球與環境學群- 大學考情 - 大學問

... 氣象相關研究人員、地質與地球科學研究人員、天文相關研究人員、應用科學 ... 過去,地球與環境學群畢業生的未來出路主要以學校、研究單位、政府 ... 於 www.unews.com.tw -

#24.全球環保意識提高地球尖兵募集中 - 遠見雜誌

地球與環境學群上知天文,下知地理;夜晚抬頭看星星,探測宇宙奧秘、星系運作的天文研究所,乍看似乎是一門出路不多的學系,但是清華大學天文所教授 ... 於 www.gvm.com.tw -

#25.Re: 讀天文學博士的出路

Re: 讀天文學博士的出路 ... 畢業後在美國出路為何工作機會大嗎? ... 我的建議是先在國內找個天文所唸碩士班, 一來可以更了解這項領域到底在搞些什麼 ... 於 buddhaspace.org -

#26.香港的大學有無天文學讀? - 教育王國

Physics in undergraduate and goes overseas for postgraduate course. ... thanks, 我上網check 過都是只有HKU science 入面有一科讀天文學天文學出路都 ... 於 www.edu-kingdom.com -

#27.天文及太空科學學類-大學畢業生薪水收入 - 薪資公秤

1111大學生畢業出入薪水調查提供您天文及太空科學學類學生畢業後三年平均收入數據。天文及太空科學學類包括。天文及太空科學學類學生畢業後主要從事研究助理、地質與 ... 於 www.jobsalary.com.tw -

#28.世界上第一張天氣圖 - 中國文化大學大氣科學系

在1803年,當他在得知天文學家Horner 將要環遊世界的計畫後,馬上請求Horner在行程中幫他收集氣象資料並帶回歐洲,他想比較看看同一個時間,遠地的 ... 於 atmos.pccu.edu.tw -

#29.天文学家Astronomer | - 升学情报

博士研究生可从事天文学和天体物理学的研究,或从事科学、哲学的写作工作,持学士学位者可在天文馆、科学馆、宇航界工作,或在学校教天文学。 於 www.fsi.com.my -

#30.天文系

Astronomy Department · Astronomy · 天文专业毕业出路- 知乎 · Institute of Astronomy. 於 miniracingducentre.fr -

#31.央视《新闻1+1》:中西部高校,如何振兴? —中国教育在线

办学当中,钱很重要,但不是唯一要素。①解放思想,以创新态度、奋进姿态直面困难,找到出路。②每一所大学的存在都是必然,而在这种必然中,如何能够彰显 ... 於 news.eol.cn -

#32.清華人都該知道on Instagram: "【那些剩一個多月的圖書館優質 ...

誤入奇途:走進曹雪芹的書房黃一農教授「棄天文從人文」,原本在美國取得物理天文學博士,卻在30歲之後轉行文史研究,開始在一個全然陌生的學門中找尋出路。 於 www.instagram.com -

#33.第二章出路_魂霸宇宙 - 飘天文学

飘天文学移动端提供了不住在隔壁的老王创作的《魂霸宇宙》干净清爽无错字的文字章节: 第二章出路在线阅读。 於 m.piaotianx.com -

#34.天文学有没有出路? - 知乎

纯粹个人看法:. 没有。 当然我狭隘的理解题主说的出路指的是能够名利双收大富大贵。 不得不说,天文学(这里要除开空间科学以及航空)创造的社会价值真的不多。 於 www.zhihu.com -

#35.職場展望| 國立臺灣師範大學地球科學系| 台北市 - Wix.com

當然不是。 以下為師大地科臉書粉絲頁發布的「人物介紹」整理而成,請點選類別進入;或由頁面最上面類別進入。 地質_小圖.png. 地物 · 地質 · 天文. 出路圖_V2-2.5.jpg ... 於 ntnuearthsciences.wixsite.com -

#36.伽利略·伽利萊- 維基百科,自由的百科全書

兩個女兒的出路就是出家。兩個女兒在阿切特里的 ... 在這段期間內,伽利略在基礎性純科學(如運動學和天文學)與應用科學(如材料力學、望遠鏡改良)上都有重大突破。 於 zh.wikipedia.org -

#37.天文学有出路吗 - 高三网

天文学 有出路。天文学专业培养能在天文学及相关学科从事科研、教学和技术工作的高级专业人才。天文学是和航天、测地、国防等应用学科有交叉的学科,学生毕业后可在这些 ... 於 www.gaosan.com -

#38.【中三選科】物理Physics 科目簡介、咩人啱讀【選科懶人包】

有見及此,今日學博小編就為大家再整理了高中選讀Physics的資訊,包括高中Physics課程簡介、適合甚麼人讀、 讀Physics的出路等。 於 learnsmart.edu.hk -

#39.第1466章出路_仙道九绝 - 飘天文学

飘天文学网提供《仙道九绝》最新章节:第1466章出路免费在线阅读,页面清爽无弹窗。 於 www.piaotianwenxue.com -

#40.天文學家首次拍攝到黑洞與噴流「全景照」 - 兩岸- 香港文匯網

天文學 家首次拍攝到黑洞與噴流「全景照」. 兩岸 2023-04-26 23:27:46 兩岸. 2019年4月,「事件視界望遠鏡」 ... 王毅會見布林肯:開歷史倒車沒有出路推倒重來更不可取. 於 www.wenweipo.com -

#41.天文學由冷轉熱了嗎? - 每日頭條

(1) 天文學為何曾經被認為是「冷門學科」,請問這表現在哪些方面? ... (3) 有人說「學天文專業出路很窄,不好就業」;有人說「天文專業難度太 ... 於 kknews.cc -

#42.天文学专业毕业后就业前景如何?

向天文学方面毕业的高人请教一下,一般天文学毕业以后有什么出路?是不是很不好找工作?谢谢?据我所知,目前大学有天文学系的学校比较少, ... 於 ynhzbx.com -

#43.社會天文學史十講|方格子vocus

書中所揭舉的「社會天文學史」,是作者過去十多年來所嘗試開創的新興研究 ... 臺任職於清華大學歷史所,開始在一全然陌生的學門中找尋出路。1989年, ... 於 vocus.cc -

#44.香港三大學院理學收分一覽,理學出路&學費 - My Beauty Note

理學專業覆蓋面非常之廣泛,在大學中,又分有這些大類:數學、物理、心理、生物科學、天文學、統計學、電子資訊科學、大氣學、地裡科學等等,修讀 ... 於 mbeautynote.com -

#45.大氣科學系出路

服飾貼文懶人包年11月提供台大大氣科學系出路相關文章,想要了大氣系畢業出路並非只有氣象公職 ... 美國國家天文學和電離層中心還開展高層大氣研究。 於 valeriecombettejavault.fr -

#46.中國天文學專業「翻身」 vs 香港天文學的「末路」 - 關鍵評論網

該校的畢業生的出路包括科研機構、高等院校、重點中學和科普機構等,從事天文或相關的航天、測地、理論物理、空間和地球物理等領域的科研,也有教學、 ... 於 www.thenewslens.com -

#47.每日一天文圖蘇漢宗翻譯19年不間斷| 生活| 重點新聞 - 中央社

同步翻譯更新美國天文學者的資料,讓華人地區受益無窮,曾有馬來西亞華人組團來台旅遊 ... 母親認為她唯一出路是當女傭但她成為首位靠天文賺錢女性 於 www.cna.com.tw -

#48.本科报考须知 - 北京大学天文学系

天文 系每年招收约30名本科生。 ... 在三年级时,根据学生自我兴趣和自身条件,进行天文基础型人才和应用型人才分流培养,并 ... 本科之后,一个毕业生可能有两种出路:. 於 astro.pku.edu.cn -

#49.[問卦] 在台灣讀天文相關領域有出路嗎?

之前在看中劇小歡喜劇中的年輕小女主是個從小就對天文學非常熱愛的女孩爸 ... 系要讀完物理系才能進階考天文所那讀天文相關領域在台灣有工作出路嗎? 於 ptthito.com -

#50.谷歌AI答錯母公司股價重挫科技AI大戰走向? - 新唐人亞太電視台

OpenAI的聊天機器人「ChatGPT」引起各界關注,Google也宣布,推出AI聊天機器人Bard,不過,因為Bard在一項 天文學 問題上,回答有誤,使得外界對Google ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#51.我是怎麼走上天文物理這條路的?

大學如願唸了物理系大三下,大家都在思考未來的出路我知道我喜歡物理,但,物理的領域這麼多,我該走哪一條呢? 找不到方向的我,非常焦慮! 於 superalf.pixnet.net -

#52.【汪天文】时间问题:自然科学的困惑与出路

【汪天文】时间问题:自然科学的困惑与出路. 历史上对时间问题的讨论已经是汗牛充栋了,但是人们对时间概念的了解却还不是十分清楚和统一。时间是什么呢? 於 www.zhexueshi.com -

#53.地球環境學群 - 優勝學習顧問有限公司

核心課程地質學、數值分析、地球物理、大氣科學、海洋學、天文學、礦物岩石學等 ... 畢業出路氣象相關研究人員、地質與地球科學研究人員、天文相關研究人員、應用科學 ... 於 www.ushine168.com.tw -

#54.有志修讀天文學o既同學, 可以入讀香港大學理學院

佢話讀天文學o既人好少, 每年有20 個主修(理學院有400 個人) 出路唔係好多(如果想做野有關天文o既野真係冇乜) (始終係香港呢個城市) 想搵大錢勿入, ... 於 www.discuss.com.hk -

#55.第二千九百七十四章選擇-龍王令-飄天文學手機版

而且這片地方也沒有出路,如果一直前行,最後還會回到起點,就像是一個圓一樣! “難道我們要被困在這裏了嗎?” 高啓盛滿臉擔憂的說道! 封魔盟還有 ... 於 m.xpiaotian.com -

#56.國立清華大學物理學系- 科系介紹 - 104職涯導航

天文 物理組. 普通天文學、光學、基礎天文觀測、理論力學、電磁學、熱統計物理、量子物理、實驗物理、應用數學、 ... 於 guide.104.com.tw -

#57.Princeton University Ai-Lei Sun 孫愛蕾| IOH 開放個人經驗平台

多數天文物理博士畢業後會繼續做研究,然而其所學為廣泛的處理資料、觀測、模擬,因此即便不繼續做天文研究也可以往資料科學(Data Science)的方向找到出路。 成為研究者 ... 於 ioh.tw -

#58.現今學習天文學作為主修的出路有哪些?哪些工作可以 ... - GetIt01

如果要直接用到所學的話,那唯二的出路是天文科研和天文科普。前者必須先獲得博士學位,然後申請進入天文台或大學的天文系、物理系做博士後、研究人員。後者去天文館、科技 ... 於 www.getit01.com -

#59.[問卦] 在台灣讀天文相關領域有出路嗎? PTT推薦- Gossiping

在台灣大學科系似乎沒有天文系要讀完物理系才能進階考天文所那讀天文相關領域在台灣有工作出路嗎? 八卦? ----- Sent from JPTT on my Samsung SM-A515F. 於 pttyes.com -

#60.天文学有出路吗- 成龙教育

天文学 专业就业前景怎么样天文学的意义是什么. 现在的职业学校有很多,同时每个学校的招生专业是不一样的,同学们在报读学校的时候去了解一下学校,看看学校的招生专业 ... 於 www.jychenglong.com -

#61.天文学专业的职业出路与未来发展方向-苏州景点大全

天文学 专业是天文一门研究天体物理学、宇宙学等内容的学专学科,该学科面向广泛,职业展方上官婉儿丈夫与人类无处不在的出路天空密切相关,是天文一门 ... 於 xg5cqu55.amerimaxwindow.com -

#62.《英雄出少年》哥白尼強烈求知慾奠定成功基礎 - 人間福報

他對哥白尼的教育非常關注,當時的年輕人通常只有兩條出路:一是從軍,二是當教士。 ... 濶、知識豐富,哥白尼在師長的薰陶下,研習哲學、數學、天文學、地理學;學會 ... 於 www.merit-times.com -

#63.【天文和物理就业方向】大学物理学什么?天文和物理专业未来 ...

做什么?就业方向. 【就业方向】应用物理学专业,考研 出路 在哪里? 3796 ... 於 www.bilibili.com -

#64.科博館館長孫維新:物理系出路廣

如果平常沒有涉獵科學知識,或許會對劇情感到一知半解,但若精通物理,一定非常有感! 致力科普推廣與天文研究. 「天文物理」是人類基於對宇宙與大自然的 ... 於 tw.news.yahoo.com -

#65.天文学家:浩翰星空充满未知探索宇宙很有趣- 星洲网

天文学 家的工作并不是诗情画意地在每晚捧着望远镜观望天空, ... 选择天文学,其实并不需要担心出路,因为天文的未来出路大多很广,求职并不是问题。 於 xuehai.sinchew.com.my -

#66.大马天文学家发光发热 - 南洋商报

从来不知道又或许是孤陋寡闻,原来马来西亚也有一群卓越的天文学家。 ... 也有人认为,从事天文工作的出路窄,而且我国的天文领域似乎不太被重视, ... 於 www.enanyang.my -

#67.思路决定出路大全集 - Google 圖書結果

可是这种种的不幸并没有使他消沉和屈服,他始终坚持不懈地继续着自己的爱好——研究天文学。他得到了天文学家第谷的支持,于是他决心去布拉格和第谷见面。 於 books.google.com.tw -

#68.【給地科學子的求學地圖】天文篇:清大天文

未來的出路畢業之後的出路,大致可分為繼續往學術前進或是進入業界求職兩個方向。 若選擇繼續向學術之路邁進,還需要經過碩士、博士、博士後研究的層層 ... 於 hchsastronomy.blogspot.com -

#69.天文学专业的职业出路与未来发展方向 - apmtvideonews.com

天文学 专业是天文一门研究天体物理学、宇宙学等内容的学专学科,该学科面向广泛,职业展方空气能采暖十大名牌排名官网与人类无处不在的出路天空密切 ... 於 zzq8ai49.apmtvideonews.com -

#70.交通大學八十六學年度下學期共同科教師評審會7會議議程

天文 簡史, 宇宙的演化歷程, 星系、星雲與我們的夜空, 星星的演化與輪迴, 有生命的無機體, 生命的出路, 認識我們的地球與生態. 參考書目. A. 通識課適用之天文書籍 於 cpanel-199-19.nctu.edu.tw -

#71.博客來-易學與天文學

由此可見,觀測天象本身參與了「八卦」的建構,是建構八卦的基礎。後來到東漢末年,當時一位學者虞翻認為:「八卦乃四象所生,非包犧之所造也。」(李鼎祚:《周易集解》卷 ... 於 www.books.com.tw -

#72.國立臺灣師範大學地球科學系 - ColleGo!

地球科學涵蓋了地質學、大氣科學、海洋科學、天文學和地球物理學等五大 ... 本系畢業生的出路主要分布於教職、公職、國營事業人員及學術研究單位。 於 collego.edu.tw -

#73.2018年7月197期恐龍崛起純屬僥倖? - 科學人雜誌

一如「生命會找到出路」,恐龍如何找到自己的出路? ... 天文學家運用了各式新儀器,捕捉到光、微中子、重力波的訊息,這些來自天體的〈多重信使捎來宇宙訊息〉,也讓 ... 於 sa.ylib.com -

#74.科研助理

十几年前,天文学家首次发现了来自 ... 代X 射线天文卫星,比如爱因斯坦探针卫 ... 为毕业生的“另一条出路”,走进了越来. 越多同学的视野。 於 zqb.cyol.com -

#75.穿入聊斋正文第三章:出路 - 飘天文学

穿入聊斋最新章节阅读,飘天文学网. ... 穿入聊斋 正文第三章:出路 ... 不喜欢走,也未必再能继续顺利走下去了;有言道“穷则思变”,然而代表变化的出路究竟在哪里? 於 www.ptwxz.com -

#76.Re: [問題]念念天文系的未未來? - 看板CareerPlan

這個問題我可以試著答看看我是天文所畢業的其實版友已經把重點都講出來了首先台灣沒有天文系只有少數幾間大學有天文所原PO很想讀天文卻連這個基本的 ... 於 www.ptt.cc -

#77.孫愛蕾:關於宇宙,我想知道更多

在美國歷史最悠久的常春藤名校普林斯頓大學,攻讀天文物理( Department ... 研究,也可以往資料科學(Data Science)如大數據研究的方向找到出路。 於 crossing.cw.com.tw -

#78.港大首推天文學主修科可到NASA實習- 香港天文論壇

成績優異的,更可獲資助到海外大學交流,如到哈佛大學,由當地教授指導,研究遠方星系光源性質。 處身香港這個商業社會,被問及畢業生出路時,潘振聲強調大學不是職業訓練 ... 於 www.hkastroforum.net -

#79.貧困高職生圓「天文夢」踏上意外旅程4年後收穫感動全網

發現全台大學部有天文組的物理系只有清大,原PO清楚自己的成績一定上不了,因此將全台物理系都填上了志願表,目標在4年後為讀天文所所需的物理基礎知識做 ... 於 udn.com -

#80.建筑师没出路去干婚庆,天文学家... 来自EricTsui - 微博

省流总结:建筑师没出路去干婚庆,天文学家改行搞装修,现在还有暴利的行业就只剩婚庆和装修了[笑cry][笑cry][笑cry]【转发】@汪有:听罗振宇老师跨年 ... 於 weibo.com -

#81.不會冷- 學測分數輸人家5分?沒問題,面試贏回10分就好了 ...

各項出路都有各自的路線,難以一言以蔽之,在此只整理考試類的就業途徑供大家參考。 ... [科教館] 天文:應用數學近代物理宇宙學太陽系天文觀測天文學=========國營事業 ... 於 m.facebook.com -

#82.天文学有出路吗(天文学专业学什么) - 旺易创业

天文学 的就业前景非常好。天文学专业在本科阶段对学生的实际操作能力要求很高,在本科阶段,学生要掌握应用仪器、天文实测、海量数据处理等实际操作 ... 於 www.lwdmc.com -

#83.科博館館長孫維新:物理系出路廣- 人文觀察- 新聞訊息

科博館館長孫維新是台灣天文界翹楚,專長領域是活躍星系核與類星體,及星系演化及 ... 雖然是基礎科學,但物理系出路一點都不窄,尤其產業環境快速變遷,擁有穩固基礎 ... 於 pb.ps-taiwan.org -

#84.讀理論物理的出路 - Indeed HK

課程特別強調專題研習及研究等元素,而同學更可依據個人志趣選擇不同的專修範疇,例如天文及粒子物理組、計算及數據物理組,以及量子科學技術組。 課程 ... 於 hk.indeed.com -

#85.天文系就業情況如何? - 劇多

涉及天文的單位想到的就是航空航天,飛船衛星,天文臺這些高階大氣上檔次的單位。所以,你只要成績優秀,就業是不難的。 天文系還涉及到軍工企業,各軍種 ... 於 www.juduo.cc -

#86.系所發展特色 - 國立中山大學物理系

在高科技發達的今天,物理系的出路比以往寬廣許多,除了繼續在物理領域中深造外, ... 中山物理系的天文物理小組著重於超大質量黑洞(supermassive black hole)的相關 ... 於 phys.nsysu.edu.tw -

#87.谈论什么是天文学?学习天文学的出路? - Entre Tu Y Mil Mares

引用什么是天文学?学习天文学的出路? 打算报考天文专业的学生应当了解什么是天文学,什么样的学生适合攻读天文专业,在南京大学天文系的学生将学些 ... 於 arrivedercci.wordpress.com -

#88.關於天文所 - 國立中央大學天文研究所

畢業生出路. 本所畢業的碩士生中有百分之三十以上會在國內或國外深造,繼續攻讀天文博士學位。其餘除在教育界及天文相關機構服務外,並有多人在電腦及高科產業服務, ... 於 www.astro.ncu.edu.tw -

#89.觀念天文學- 人氣推薦- 2023年6月| 露天市集

【露天書寶二手書T4/科學_KKM】觀念天文學(上)_泰森(Neil deGrasse Tyson), 史特勞斯(Mic 觀念 ... 正版你的格局決定你的結局正思維決定出路格局決定結局職場高效能. 於 www.ruten.com.tw -

#90.醫工出路

提供大學科系及學群介紹、升學畢業出路、就業薪資與必備技能,還能看到大學學長姐 ... 第1545章短暫休息,合作條件,沒有出路_都市逆天邪醫_飄天文學. 於 brandmemore.fr -

#91.天之曆數在爾躬- 淺談東亞天文曆法與數學文化 - 東海大學物理系

[專題演講] 英家銘副教授- 「天之曆數在爾躬- 淺談東亞天文曆法與數學 ... 在東亞世界,由曆法的政治意涵延伸出的天文學與數學研究,是東亞傳統文化 ... 於 phy2.thu.edu.tw -

#92.地理系學什麼?地理系出路有哪些?3分鐘瞭解地理學類

地理系出路一覽(可納入相關的公職/國營的工作); 3. ... 及產業,往教育方面:地理教師、教育機構專業人員、研究人員(天文學、氣象學、地質學、地理 ... 於 www.myroad.com.tw -

#93.2022清大天文物理出路-大學國高中升學考試資訊

2022清大天文物理出路-大學國高中升學考試資訊,精選在Youtube的熱門影片,找清大天文物理出路,清大物理評價,清大物理系出路,清大物理系分數在Youtube ... 於 student.gotokeyword.com -

#94.歌詞-陳奕迅(Eason Chan) - 想哭 - KKBOX

... 招呼當我想訴說這些年來的感觸你卻點了滿桌我最愛的食物介紹我看一本天文學的書 ... 我想哭怎麼哭完成愛情旅途談天說地是最理想的出路談音樂談時事不說愛若無其事 ... 於 www.kkbox.com -

#95.【2020】繁星點點,走進台東的星光世界 - 初鹿出路

在2018年宇宙間出現了顆叫「台東」的小行星!中央大學天文觀測員蕭翔耀10年前發現2顆小行星,經多次確定其存在後,國際天文學聯合會於2018年通過,編號第 ... 於 truezone.chuluranch.com.tw -

#96.#研究所天文物理系所如何準備 - 考試板 | Dcard

目前是打算考中央大學的天文物理,想請問有經驗的大大天文學方面該如何準備?(購書還是讀熟考古題),還有非物理本科可以去考嗎? 於 www.dcard.tw