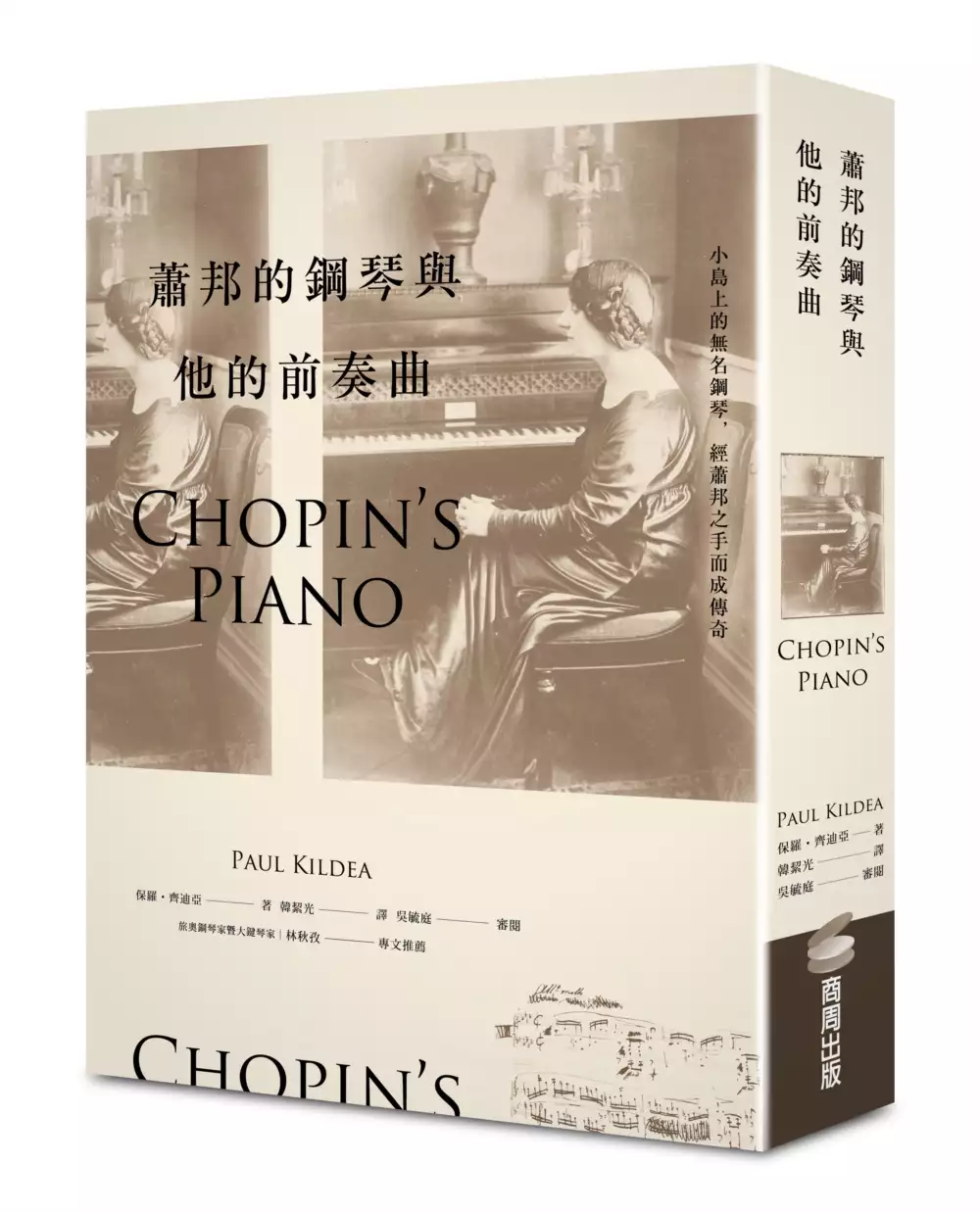

大鍵琴家的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦保羅・齊迪亞寫的 蕭邦的鋼琴與他的前奏曲 和陳義雄的 歷史名琴與名家:鋼琴篇都 可以從中找到所需的評價。

另外網站古樂器/大鍵琴Harpsichord @ 人生一瞬 - 隨意窩也說明:也有現代音樂家為大鍵琴譜寫的新作問世,在樂壇地位的重要性可想而之, 但是一般人想要演奏這種古老樂器也並不容易, 歐美有些音樂學院還設有大鍵琴演奏的學位,

這兩本書分別來自商周出版 和草根所出版 。

輔仁大學 音樂研究所 徐玫玲所指導 黃俊銘的 馬坦《長笛敘事曲》之樂曲分析與詮釋探討 (2010),提出大鍵琴家關鍵因素是什麼,來自於馬坦、敘事曲、二十世紀音樂。

而第二篇論文東吳大學 音樂學系 彭廣林、張己任所指導 陳臻嫻的 十七世紀末至十九世紀初樂團首席(Concertmaster)的衍生與發展。"Finally":東吳大學音樂系研究生畢業音樂會─陳臻嫻。 (2003),提出因為有 樂團首席、小提琴指揮家的重點而找出了 大鍵琴家的解答。

最後網站【羽管键琴】【大键琴】双层羽管键琴的工作原理 - bilibili則補充:超级玛丽羽管键琴. 1.1万 10 ; 【羽管键琴】J.S.Bach (J·S·巴赫) 为. 2461 7 ; 弹1775年的 大键琴 是啥感觉. 1.2万 33 ; 详细讲解羽管键琴工作原理(中文字幕).

蕭邦的鋼琴與他的前奏曲

為了解決大鍵琴家 的問題,作者保羅・齊迪亞 這樣論述:

小島上的無名鋼琴,經蕭邦之手而成傳奇 它見證《前奏曲》降世,卻在戰火中悄然佚失...... 100餘張珍貴歷史圖片與故事,帶你重回浪漫主義音樂時代 1830年,在西班牙馬約卡島(Majorca)的港口帕爾馬城(Palma),胡安‧包薩(Juan Bauza)細心地鋸木、刨木、上弦,在資源匱乏的情況下製作一架島上罕見的樂器──鋼琴。他想不到的是,這架琴後來的主人將會以之創造出永垂不朽的雋永樂章、新穎的音樂概念,更將深深影響一整個時代的文化價值和歷史。 1838年11月,蕭邦(Frédéric Chopin, 1810-1849)與喬治桑(George Sand, 18

04-1876)和她的兩個孩子從巴黎前往巴塞隆納,再搭船前往馬約卡島,以躲避巴黎的濕冷寒冬。他們在帕爾馬山區一處半廢棄的修道院落腳。他們設法在島上物資匱乏的情況下打造居家,唯一的問題是:蕭邦從巴黎寄來的鋼琴遲遲不能抵達。最後友人為他找來包薩製造的小鋼琴,讓蕭邦得以創造出浪漫主義音樂史上最重要的作品之一──著名的二十四首前奏曲(24 Preludes)。從喬治桑的紀錄,我們可以知道蕭邦作曲時的舉動、心境、表情和島上生活的點點滴滴,而島上偶爾的暴雨和大自然的聲響,也被蕭邦巧妙融入樂曲之中。 時序推移,蕭邦與喬治桑回到巴黎,最後分道揚鑣,老死不再相見。1849年,蕭邦死於困擾他多年的肺結核。七

十個年頭過去,這架鋼琴依舊佇立在修道院的小房間內,直到1913年,猶太裔的波蘭音樂家蘭多芙絲卡(Wanda Landowska, 1879-1959)重新踏上了當年蕭邦與喬治桑的旅程,輾轉到了修道院,並帶走了這架鋼琴。 二次大戰期間(1935-1949),納粹佔領波蘭和法國,並宣稱蕭邦和其音樂是屬於他們的,他們搶走蘭多芙絲卡所有的藝術珍藏──當然也包括那架鋼琴。蘭多芙絲卡只好遠走美國避難,終生未再踏足歐陸,也未再見到這架蕭邦的鋼琴。 身兼指揮家和作家的保羅・齊迪亞(Paul Kildea)無意中得知了這架鋼琴的故事,他四處尋訪鋼琴下落而未果,最終轉而追尋起蕭邦前奏曲的歷史。透過演奏

這些曲子的樂器、詮釋曲子的鋼琴家,以及曲子所代表的傳統,一步步探索這位深受世人愛戴的作曲家蕭邦與這組重要作品的故事。當中穿插了蕭邦與喬治桑的分分合合,闡述了蘭多芙絲卡與蕭邦的關聯,同時將這一世紀關鍵數十年的歐陸文化和政治史融入書中。 蕭邦與蘭多芙絲卡的故事,可說是歐洲最動盪的一個世紀的寫照,當中歷經了多次革命、兩次世界大戰,音樂則從沙龍走向對人民開放的音樂廳,國家體制也從君主制過渡到共和制。作者以蕭邦的鋼琴為主軸,以蕭邦的信件、喬治桑的紀錄、時人的評論與傳記、180多張珍貴圖片與照片為基底,最後以優美的筆法交織出書中故事,帶領讀者踏上浪漫主義音樂的旅程,並使我們從另一個角度,思考音樂隨時

代變遷的意義。

大鍵琴家進入發燒排行的影片

粉絲專頁連結:https://www.facebook.com/siang0424/

樂譜連結:https://www.facebook.com/photo?fbid=189494306377540&set=a.150518246941813

防疫在家,就來練練笛子吧

今天演奏的是Jean-Baptiste Loeillet (1680 –1730) 的F大調奏鳴曲作品4-8的第二樂章

十分典型的巴洛克式曲風,除了巴洛克式的顫音,伴奏用的是大鍵琴,希望這個夜晚讓大家有巴洛克的宮廷風感覺。( 美中不足的是我沒有415 Hz的巴洛克木笛 )

然後演奏完的感想就是,舌頭跟氣都快要氣血耗盡了。

樂譜會提供連結給大家,希望大家在家裡都要好好防疫喔!

馬坦《長笛敘事曲》之樂曲分析與詮釋探討

為了解決大鍵琴家 的問題,作者黃俊銘 這樣論述:

馬坦 (Frank Martin, 1890-1974) 為二十世紀重要的作曲家,除作曲外,同時也身兼鋼琴、大鍵琴家;雖為瑞士籍,但馬坦的足跡曾駐留過法國、荷蘭與德國,這樣的經歷使得馬坦的作品呈現多元且融合的創作手法。《敘事曲》(Ballade for Flute and Piano) 為長笛音樂會曲目中相當受歡迎的作品,雖運用簡短的曲式、節奏動機及速度的變化,卻讓全曲呈現出高潮迭起如戲劇般的張力。 此曲共有兩種不同的伴奏版本,完成於1939年長笛與鋼琴的版本,另一則為馬坦於1947年將伴奏編為弦樂團與鋼琴的版本;此研究是以前者的版本為主,探討其樂曲分析及演奏詮釋。 二十

世紀音樂掙脫了調性與曲式的束縛,筆者藉由專書-二十世紀相關音樂理論與有聲資料,並蒐集作曲家生長背景與歷史資料等,做一整合探究,最後將樂曲分析的結果與演奏詮釋探討以為歸納分析。

歷史名琴與名家:鋼琴篇

為了解決大鍵琴家 的問題,作者陳義雄 這樣論述:

一覽鋼琴偉大的誕生 一窺音樂大師的丰采 本書論述鋼琴及其演進歷史。從鋼琴的發明、由來,到近乎完美的現代鋼琴,列舉敘明300年來的改良演進過程中,重大貢獻的製琴名家,也公正不偏的敘述指出諸歷史名琴,各自所獨具的特色優點。 本書是台灣史上第一本(也是迄今唯一一本)論述介紹鋼琴的書籍。相信是目前愛樂大眾欣賞音樂,與音樂科學子研習鋼琴及其音樂不可或缺的參考書籍。 除鋼琴「製琴名家」之外,本書也以「樂人樂事」的方式敘述介紹了鋼琴「演奏名家」,讓讀者瞭解諸名家的音樂觀與演藝詮釋風格。其中數位生理殘障音樂家的故事及他們堅毅奮發的精神,足資青年人勵志。 作者簡介 陳義雄 彰化永靖人。

古典樂、樂教推展工作者。永靖小學畢業後赴台北就讀建國中學。因與舅舅同住常隨表哥聆聽78轉的唱片而開始接觸古典樂,同時亦學習小提琴,師事台灣省立交響樂團(今國立台灣交響樂團)首席黃景鐘。後就讀淡江英專(今淡江大學)五年制之英語專修科實驗班畢業,又插班東吳大學英語學系。英語閱讀能力之培養,對他日後從事古典樂的各種推廣活動幫助甚大。 1960年代起,他開始一連串的音樂雜誌編輯工作,並籌辦各大小音樂會。1966年接任《愛樂月刊》無給職主編長達十年,出版各類音樂書籍。1974年與林宜勝共掌「樂府音樂社」(台灣史上最早的音樂機構之一),至2002年為止營運近四十年,不僅在台北與台灣各大城市推動音樂會、

引薦國際級演奏家,亦承辦過如陳郁秀、陳秋盛、蕭泰然等許多台灣重量級音樂家之音樂會。此外,也對豎琴教育的推廣不遺餘力。 從1960至1980年代,陳義雄可謂為古典樂在台灣傳播的重要推手之一,正如《台灣音樂百科辭書》所評:「古典音樂在台灣的傳播,從初始到步上軌道,陳義雄的貢獻相當深遠。」 摘引自《台灣音樂百科辭書》「陳義雄」詞條

十七世紀末至十九世紀初樂團首席(Concertmaster)的衍生與發展。"Finally":東吳大學音樂系研究生畢業音樂會─陳臻嫻。

為了解決大鍵琴家 的問題,作者陳臻嫻 這樣論述:

歷史演變是漸進的,有關現代樂團的啟始,很難以確切時間點來指出。根據Adam Carse的著作 The History of Orchestration裡的一段文字:The last quarter of the seventeenth century approximately marks the conclusion of the initial stage in the history of orchestration. 1675年約是管弦樂團歷史的起點,樂團合奏的開始必然產生一位帶領大家一起演奏的領導者(Leader),當時是由小提琴家 (Violinist)

、管風琴家 (Organist)或大鍵琴家(Harpsichordist)等擔任。領導者同時也可能是作曲家。十八世紀初由於小提琴演奏技巧的快速成長,樂團裡經常代表旋律的小提琴聲部日趨重要,於是領導者的重心便漸漸地從鍵盤樂器演奏者轉由小提琴手擔任。十九世紀開始,樂團的編制日漸龐大,此時小提琴首席使用弓指揮樂團,成為歐洲各地樂團普遍的現象。而後因交響樂作品日趨複雜,於是樂團首席在擔任指揮樂團功能性的角色逐漸減弱,而其在如統一弦樂聲部的演奏方式,或擔任一些樂曲裡小提琴獨奏樂段的角色等功能就逐漸強化,演變至今則成為大眾所認知的樂團首席。本論文將從樂團的起源為出發點,針對十七世紀末至十九世紀初樂團首席的

發展,作文獻的蒐集整理,由探索傳統樂團首席的功能,為現代樂團首席應具備之功能提供學術理論上的參考依據。 演出曲目 莫札特:給鋼琴與小提琴的奏鳴曲,作品K.301 第一樂章 生氣勃勃的快板 第二樂章 快板 巴赫:夏康舞曲(選自無伴奏小提琴組曲第二號,作品BWV.1004) 中場休息 蕭士塔高維契:三首幻想舞曲,作品op. 5 (由哈利葛立克曼改編給小提琴和鋼琴演奏) 第一曲 小快板 第二曲 小行板

第三曲 小快板 法朗克:給鋼琴與小提琴的奏鳴曲 第一樂章 中庸的小快板 第二樂章 快板 第三樂章 宣敘調─幻想曲:非常中庸的 第四樂章 稍快的小快板

大鍵琴家的網路口碑排行榜

-

#1.許舒堯推大鍵琴音樂節解密《斐茲威廉琴書》 - 生活 - 中國時報

旅荷大鍵琴家許舒堯擔任策展人,規劃大鍵琴音樂節,透過一系列音樂會和講座活動,解析記載了近三百首早期鍵盤樂作品的《斐茲威廉琴書》,帶大眾親近大 ... 於 www.chinatimes.com -

#2.斐茲威廉大鍵琴音樂節展現文藝復興鍵盤美學| 文化 - 中央社

由許舒堯策畫的第一屆斐茲威廉大鍵琴音樂節正式登場,請到荷蘭大鍵琴名家彼得-揚.貝爾德(Pieter-Jan Belder) 與台日大鍵琴家攜手演出「斐茲威廉琴 ... 於 www.cna.com.tw -

#3.古樂器/大鍵琴Harpsichord @ 人生一瞬 - 隨意窩

也有現代音樂家為大鍵琴譜寫的新作問世,在樂壇地位的重要性可想而之, 但是一般人想要演奏這種古老樂器也並不容易, 歐美有些音樂學院還設有大鍵琴演奏的學位, 於 blog.xuite.net -

#4.【羽管键琴】【大键琴】双层羽管键琴的工作原理 - bilibili

超级玛丽羽管键琴. 1.1万 10 ; 【羽管键琴】J.S.Bach (J·S·巴赫) 为. 2461 7 ; 弹1775年的 大键琴 是啥感觉. 1.2万 33 ; 详细讲解羽管键琴工作原理(中文字幕). 於 www.bilibili.com -

#5.蔡佳璇大鍵琴家 - 信義學堂

2018傳藝金曲獎【最佳錄音獎】楊敏奇/ 古今狂想—大鍵琴音樂詩畫 ... 於德國柏林藝術大學及萊比錫音樂戲劇學院取得長笛(柏林)暨大鍵琴(萊比錫)雙最高演奏家文憑學位。 於 www.sinyischool.org.tw -

#6.巴洛克獨奏家樂團“對話-巴赫小提琴與大鍵琴奏鳴曲全集”

而這套作品對演奏家的技巧要求甚高,因此對演奏者來說是一個相當大的挑戰。 演出曲目. 約翰.賽巴斯汀.巴赫:小提琴與大鍵琴奏鳴曲全集. 演出 ... 於 www.npac-weiwuying.org -

#7.古典音樂的『新天新地』之十:首次經驗大鍵琴的音樂美感

這套全集巨細靡遺地呈現了庫普蘭的大鍵琴世界,也在新的世紀開始為這位古今最偉大的大鍵琴作曲家留下擲地有聲的不易之論!製作過程歷經十三年,演奏者史碧耶絲身兼音樂史家 ... 於 www.lawtw.com -

#8.Hsuan Chang Kitano (張璿) - 民族音樂研究所

曲目豐富多樣之外,她是少數具有維修與調音技術的大鍵琴家,也是極少數擁有古鋼琴與大鍵琴之雙主修博士學位的演奏家。 期刊論文:. 於 www.giem.ntnu.edu.tw -

#9.台灣首屆! 斐茲威廉大鍵琴音樂節登場 - 華視新聞網

世界知名的大鍵琴家彼德揚,更難得受邀來台,與台灣及日本大鍵琴家聯手演出英國伊莉莎白年代,經典手稿斐茲威廉琴書,更有看頭的是琴身的彩繪藝術,是畫師 ... 於 news.cts.com.tw -

#10.樂器作為視覺藝術作品——大鍵琴篇

一提,堪稱藝術作品的大鍵琴,如: 可能於1730 製造,模倣法蘭德斯製. 琴家Joannes Rucker 於1634年. 所製琴,琴身有裝飾風格的大鍵. 琴,琴上還題有Antwerpen 的. 於 ed.arte.gov.tw -

#11.專訪管風琴、大鍵琴教授與指揮家Jörg Halubek(下)

專訪管風琴、大鍵琴教授與指揮家Jörg Halubek(下). 安斯巴赫(Ansbach)的威格勒布(Wiegleb)管風琴和萊比錫聖詠前奏曲CD 『The Wiegleb-organ in ... 於 www.skchenfoundation.org -

#12.從拉摩鍵盤獨奏作品檢視法國大鍵琴學派的創作風格與變遷

在兩. 位法國大鍵琴學派集大成的作曲家,庫普蘭(François Couperin, 1668-1733)和拉. 摩(Jean-Philippe Rameau, 1683-1764)的創作中,都可以看到此一兼容並蓄的精神。 於 auir.au.edu.tw -

#13.古鋼琴與大鍵琴音樂家德邀蘇立群錄巴赫平均律鋼琴曲 - 人間福報

蘇立群不但擁有柏林藝術大學頒發Konzertexamen最高藝術家文憑學歷,也是少見精研古鋼琴與大鍵琴的藝術家。許多稱讚蘇立群琴音的歐洲人中,以德國樂器博物館館長Prof. 於 www.merit-times.com -

#14.鋼琴教父宋允鵬用大鍵琴示範巴哈三聲部 - 新唐人亞太電視台

鋼琴兼 大鍵琴 演奏家宋允鵬:「每次在這個最高的,轉彎的地方,做一點文章,那翻譯給鋼琴,我們就剛好做一點漸強。」 曾名列牛津世界音樂名人錄、在台灣有 ... 於 www.ntdtv.com.tw -

#15.台灣古典音樂網推薦大鍵琴家蔡佳璇(符可瑞G大調組曲)

大鍵琴家 蔡佳璇台灣古典音樂網專訪訪問者:台灣古典音樂網專訪小組(簡稱Q) 受訪者: 大鍵琴家 蔡佳璇(簡稱蔡)Q:大鍵琴大約是何時登上音樂歷史的舞台? 於 www.youtube.com -

#16.台灣首張杜比全景聲余政憲作曲《滴水的推理書屋》影集原聲帶 ...

(記者陳光蘊/ 台北報導)《滴水的推理書屋》影集原聲帶由作曲家余 ... 的手法及場景呈現,音樂融合古典、歌劇、合唱團聲樂、弦樂團、大鍵琴、管風琴… 於 www.tristarnews.com.tw -

#17.春日音樂饗宴大鍵琴家阮秀慈獨奏音樂會 - 高雄市立美術館

求學期間曾經參與François Guerrier、Christophe Rousset…等大鍵琴家的大師班;古樂名家Sébastien Marq、Kenneth Weiss、Christine Plubeau的室內樂課程。 於 www.kmfa.gov.tw -

#18.棄醫從樂不後悔許舒堯致力推廣古樂器 - Yahoo奇摩新聞

台北市/ 綜合報導FOCUS人物專題帶您來認識這位旅荷台籍大鍵琴家許舒堯, ... 然而現在許舒堯不僅取得荷蘭,海牙皇家音樂學院大鍵琴演奏碩士, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#19.蔡佳璇 - 師資人員

Karlheinz Zöller,以特優成績取得柏林藝術大學長笛碩士學位,以及最高演奏家文憑。 由於對鍵盤樂器的熱愛,1999年在攻讀長笛最高演奏文憑期間,通過柏林藝術學院的大鍵琴 ... 於 imu.nycu.edu.tw -

#20.巴洛克獨奏家樂團攜手李俊穎《遊.藝》精緻呈現巴洛克之美

巴洛克獨奏家樂團藝術總監李美文親自演奏大鍵琴並攜手樂團首席團員,美國明尼蘇達大學博士學位─小提琴家莊秉育、曾任職於杭州愛樂樂團─大提琴家 ... 於 n.yam.com -

#21.巴赫:4架大鍵琴協奏曲a小調@古典音樂漫談 - 個人新聞台

現在如以鋼琴代替大鍵琴演奏時,有時也稱為「鋼琴協奏曲」。只是很奇怪的,這些樂曲大都不是巴赫原創的作品,而是改編自己的或是別的作曲家的作品而成。 於 mypaper.pchome.com.tw -

#22.鋼琴 - 國立臺灣藝術大學音樂學系

鋼琴、大鍵琴. 林秋孜Christiana Lin. 國際各界盛讚. “林秋孜是位有極高天份的音樂家,且具有真正的藝術特質。” ─慕尼黑音樂大學鋼琴家Prof. Claude France Journès. 於 music.ntua.edu.tw -

#23.蔡佳璇大鍵琴獨奏會—異想天開的協和與不協和

此場音樂會並與當代音樂接軌,特邀臺灣作曲家-林宜徵,運用巴赫鍵盤作品作為發想素材,將現場大鍵琴演奏結合電聲,創作新曲《為生命祈禱》、《靈魂之舞》。兩首皆為世界首 ... 於 www.opentix.life -

#24.奇美博物館數位典藏系統

最早關於大鍵琴的文字記載,約莫是在1397年時,一位法學家透過Hermann Poll宣稱 ... 大鍵琴(harpsichord) 與古鋼琴(clavichord) 和鋼琴(piano) 的撥弦方式不同,但彼此 ... 於 cm.chimeimuseum.org -

#25.大鍵琴演奏家張璿 - IC之音

我的音樂家朋友大鍵琴演奏家張璿. 巴洛克時期大鍵琴可能是一般中上階級家庭必備的家具女士們的下午茶或是晚餐之後的沙龍音樂娛興節目都會用的到大鍵琴. 於 www.ic975.com -

#26.巴哈:六首小提琴與大鍵琴奏鳴曲(2CDs)/ 丹尼爾蓋 ... - 博客來

本專輯由TACET旗下最知名小提琴家丹尼爾蓋德(Daniel Gadde)和德國大鍵琴家拉斐爾.亞伯曼(Raphael Alpermann)精彩演出,亞伯曼定期與柏林愛樂樂團合作表演,還參與 ... 於 www.books.com.tw -

#27.表演藝術家 臺中國家歌劇院National Taichung Theater

... 演出、2015年和巴洛克獨奏家樂團(Baroque Camerata)巡迴演出「向巴赫致敬-布蘭登堡協奏曲全集」,同年11月以古鋼琴(Fortepiano)和荷蘭籍大鍵琴家Michael Tsalka ... 於 www.npac-ntt.org -

#28.舞.巴洛克——琴與舞的對話 - 國立臺灣大學藝文中心

巴赫的法國風序曲跟法國作曲家拉摩的組曲有什麼不同呢?快轉到二十世紀,拉威爾又是如何的思慕巴洛克的風華呢?大鍵琴獨奏與巴洛克獨舞的對話,您千萬 ... 於 arts.ntu.edu.tw -

#29.尚隆多〈大鍵琴〉/ 憂鬱的光芒I Warner Music Taiwan - 華納音樂

今年29歲的法國大鍵琴家尚隆多雖然年輕,卻有著一顆成熟的老靈魂,致力在古樂的鑽研,期望能將這些美好的音樂推薦給樂迷。繼上一張專輯「障礙」主要是演奏法王路易十四 ... 於 www.warnermusic.com.tw -

#30.藝術生活34| 巴赫在郭怡美書店05 大鍵琴家阮秀慈談/彈巴赫 ...

00:14:27 - 讀書共和國podcast 藝術生活ARS VITAE 34 巴赫在郭怡美書店Bach at Kuo's Astral Bookshop 05 大鍵琴家阮秀慈談/彈巴赫《郭德堡變奏曲》 ... 於 www.listennotes.com -

#31.四冊大鍵琴作品全集10CD(世紀典藏超值盒) Couperin - 五大唱片

演奏者: 鮑蒙 Olivier Baumont 指揮家: 樂團: 作曲家: 庫普蘭Couperin 庫普蘭:四冊大鍵琴作品全集10CD(世紀典藏超值盒) Couperin: Complete Works for Harpsichord 10CD. 於 www.5music.com.tw -

#32.【疫情中的紐約人】美國早期音樂的搖籃| 大鍵琴| 大紀元

這種樂器非常嬌貴,每次演奏都需要將近一個小時的調琴。歷史上很多著名的作曲家,如巴赫和斯卡拉蒂等的作品都是為這種琴而作的。 「如果 ... 於 www.epochtimes.com -

#33.宋允鵬- 夜鶯基金會

1968-1971年向Prof. Isolde Ahlgrimm學大鍵琴,以特優成績畢業,獲大鍵琴演奏家文憑。跟隨Prof. Alois Forer學習管風琴及Prof. Fredrick Neumann學習理論。 1971年參加 ... 於 www.nightingale.org.tw -

#34.調音師日記:為義大利獨奏家合唱團大鍵琴調音記

既然用大鍵琴,曲目可能是巴洛克作品吧?調音是要求Kirnberger或Werckmeister的音律?十二平均律適用否?能把大三度調整到純律的弦樂合奏配 ... 於 pfestival.tw -

#35.宋允鵬SUNG, Alexander 1947 鋼琴家大鍵琴家

香港培正高中畢業後,赴歐洲專攻鋼琴、大鍵琴及管風琴演奏,師從蕭滋之兄Heinz Scholz,1967年獲得奧地利薩爾茲堡莫札特音樂院鋼琴演奏家文憑。1971年參加比利時布魯格國際 ... 於 musiciantw.ncfta.gov.tw -

#36.蔡佳璇2019年大鍵琴獨奏會《組曲的藝術》

而法國作曲家——庫普蘭於1713年已針對傳統鍵盤組曲形式進行改良,運用標題性的個性小品取代舞曲。此音樂會將演奏庫普蘭1717年所出版的第六號組曲,其部分作品也亦收錄在巴哈 ... 於 archive.ncafroc.org.tw -

#37.精選單元 - 古典音樂台

因此,我們在彈奏如巴哈、史卡拉第等巴羅克時期作曲家的作品時,必須讓鋼琴的音色盡可能近似大鍵琴的表現,因為這樣才能夠充分表現出樂曲本身的音樂特質,以及作曲家 ... 於 www.family977.com.tw -

#38.大鍵琴/古鋼琴< 音樂家/器樂演奏- 玫瑰大眾唱片 - PChome商店街

在PChome商店街共有42 件大鍵琴/古鋼琴相關類別商品,您想找的是(Challenge)Handel: Five Great Suites For Harpsichord (London, 1720) /Ton Koopman (harpsichord) ... 於 www.pcstore.com.tw -

#39.演出者簡介| Performers

荷蘭知名大鍵琴演奏家、古鋼琴演奏家、管風琴演奏家和指揮家。2000 年萊比錫巴赫大鍵琴大賽冠軍、漢堡NDR 音樂獎大鍵鍵琴比賽第三名。貝爾德擁有超過165張CD錄音,大部 ... 於 historicalkeyboards-tw.com -

#40.從拉摩鍵盤獨奏作品檢視法國大鍵琴學派的創作風格與變遷

拉摩 ; 法國大鍵琴學派 ; 鍵盤獨奏作品 ; 音樂風格 ; Jean-Philippe Rameau ; French Clavecin School ; solo keyboard works ; musical style. 於 www.airitilibrary.com -

#41.古老的琴音~大鍵琴 - MS MUSICWORLD - 痞客邦

昨天聊到了Rocking piano ~Chi Chi~ 算是近代鍵盤樂器中的一項大突破(雖然感覺目前很難達到大眾化的規模)但是跳脫了一般樂器發明家不斷的朝數位聲音 ... 於 msmusic888.pixnet.net -

#42.德國鍵盤當代名家《史戴爾》首度來台 Andreas Staier Taiwan ...

1983-1986年,史戴爾擔任科隆古樂團(Musica Antiqua Köln)的駐團大鍵琴家,累積大量巡迴演出與錄音的經驗。身為獨奏家,史戴爾巡迴歐洲、美國與亞洲演出 ... 於 www.xinmedia.com -

#43.林惠琦大鍵琴獨奏會 - Musico音樂圈

甫獲得美國克萊蒙研究大學(Claremont Graduate University) 音樂藝術博士,台灣旅美鋼琴、古鋼琴與大鍵琴演奏家林惠琦,本次回國即將於6月21日在國家兩廳院演奏廳舉辦一場 ... 於 www.musico.com.tw -

#44.巴哈大鍵琴名曲集(2CD) | 誠品線上

巴哈大鍵琴名曲集(2CD):法國大鍵琴家韓泰賦予法國古樂學派全新的面貌,很有一種後現代式的美感和顛覆趣味,他們不會盲目模仿古式演奏,反而追求一種全新的現代感, ... 於 www.eslite.com -

#45.「我絕對是祢最傑出的作品」 蘇晶晶與大鍵琴的故事

冷淡,是因為父母親無法理解大鍵琴是甚麼。好不容易獲取成就,覺得不那麼自卑的蘇晶晶,為此很受傷,於是打定主意畢業後不回家,只想在 ... 於 www.cdn-news.org -

#46.古樂大百科大鍵琴擁有華麗裝飾的撥弦樂器

大鍵琴是眾多鍵盤樂器中的一種,內部裝有彈撥機械裝置,用鳥的羽毛管或造形類似的塑膠管撥動琴弦, ... 文‧圖片提供/須藤真地子Machiko Suto(大鍵琴家) (2023/2/18). 於 www.mdnkids.com -

#47.藝術總監鋼琴與早期鍵盤演奏家/ 李美文 - 巴洛克獨奏家樂團

2017 年荷蘭阿姆斯特丹演出、2015 年和巴洛克獨奏家樂團(Baroque Camerata)巡迴 ... 和荷蘭籍大鍵琴家Michael Tsalka 首演桑磊栢作品「To a Future」,2014 年大鍵琴 ... 於 www.baroque-camerata.org -

#48.霍貝格:大鍵琴組曲與觸技曲Froberger - 上揚唱片

霍貝格:大鍵琴組曲與觸技曲Froberger:Suites de clavecin & Toccatas ... 十七世紀德國作曲家霍貝格出生於斯圖加特,但是他的音樂風格與作曲手法卻深受義大利管風琴家與 ... 於 sunrise-records.com.tw -

#49.那些用生命热爱早期音乐并且“复活”了大键琴的音乐家们 - 搜狐

不管是作为大键琴家还是领导者,他都能够和乐队紧紧凝聚于一体,因而和当代其它的古乐器演奏团不同,平诺克和手下的这支古乐团坚持“原本”的真实和演奏 ... 於 www.sohu.com -

#50.「秋戀」大鍵琴協奏曲-對花思君情綿綿第三樂章阮若打開心內 ...

巴洛克獨奏家樂團的歌曲「「秋戀」大鍵琴協奏曲-對花思君情綿綿第三樂章阮若打開心內的門窗」在這裡,快打開KKBOX 盡情收聽。 於 www.kkbox.com -

#51.旋轉木馬古樂團與駱映利3/3高雄最終場與您相見 - 台灣好新聞

旅德古鍵盤演奏家駱映利,畢業於全球音樂人才學校-德國威瑪李斯特音樂學院(University of music Franz Liszt Weimar)主修大鍵琴、西洋古鍵盤樂器(翼琴 ... 於 www.taiwanhot.net -

#52.《G大調的三十種變奏》 - Goldberg Variations | La Capricciosa

大鍵琴 與管風琴早期的曲目是共通的: 一直到1700 年以後因為樂器及美學的演變,作曲家才特別為寫大鍵琴或管風琴的作品作區分。在巴洛克時期,大鍵琴除了是宮庭、貴族晏會 ... 於 www.accupass.com -

#53.蔡佳璇陳世霖攜手大鍵琴與甜點音樂會相遇| 生活 - 三立新聞

傳藝金曲獎得主蔡佳璇將以大鍵琴音樂會融入甜點,來一場跨界狂想。 ... 大鍵琴家蔡佳璇(左起)、大提琴家廖璽喬與陳世霖攜手演出「大鍵琴的甜點 ... 於 www.setn.com -

#54.大鍵琴:簡介,概述,構造,發聲原理,音域,流行時期,重要作家,價格與 ...

重要作家有巴赫、亨德爾等人。貝多芬早期的鋼琴音樂也都註明為鋼琴或大鍵琴所作,其後大鍵琴的地位為現代鋼琴所取代。 於 www.newton.com.tw -

#55.戀-大鍵琴獨奏音樂會-台北 - Formosa Baroque

大鍵琴 午後沙龍音樂會分為三個段落:第一個段落為耳熟能詳的第一首鍵盤組曲。 中段為巴赫的親情與友情,曲目為其兒子,以及其同時期在英國的韓德爾,與在義大利的斯 ... 於 www.formosabaroque.com -

#56.約翰‧賽巴斯蒂安‧巴赫《D 大調第二號古大提琴與大鍵琴奏鳴曲 ...

本論文共分為五章,將巴赫的《大鍵琴和古大提琴奏鳴曲作品編號BWV 1028》 ... 而在巴洛克音樂時期2以後的作曲家們對樂曲的詮釋上有越來越多的解. 於 ntcuir.ntcu.edu.tw -

#57.台灣古典音樂網推薦大鍵琴家蔡佳璇(符可瑞G大調組曲)

大鍵琴曲目,大家都在找解答。台灣古典音樂網推薦 大鍵琴家 蔡佳璇(符可瑞G大調組曲) ... 巴洛克大提琴&大鍵琴古樂今談Baroque Cello & Harpsichord ... 住宿推薦. 於 hotel.igotojapan.com -

#58.荷蘭大鍵琴大師-彼得-揚.貝爾德(Pieter-Jan Belder 一月即將訪 ...

Fitzwilliam Festival Taiwan in January 8-14 2023! Coming up soon with eight harpsichord concerts, one ensemble concert, interview/lecture recital/lecuters, ... 於 www.mediasphere.com.tw -

#59.古樂的光芒與復甦:大鍵琴家蔡佳璇 - MUZIK AIR

本人摘自《MUZIK古典樂刊》No.52·追隨姊姊步伐踏上音樂「不歸路」大鍵琴家蔡佳璇,和許多人一樣,之所以會學音樂,有個普遍的原因,那就是想和姊 ... 於 read.muzikair.com -

#60.現年30歲的法國大鍵琴家尚隆多(Jean Ronde... 来自巴利關- 微博

現年30歲的法國大鍵琴家尚隆多(Jean Rondeau) 師從以研究巴哈、庫普蘭聞名的大鍵琴家韋爾萊(Blandine Verlet),2012年尚隆多在布魯日國際大鍵琴大賽中 ... 於 weibo.com -

#61.用大鍵琴洗你的耳朵,Jean Rondeau的新錄音 - 普洛影音網

我發現,每次出去演講,只要放到大鍵琴的音樂,必定會讓音響迷豎起耳朵。畢竟大鍵琴的聲音現在已經非常少聽到,我估計大約有八成以上的參與者從小到 ... 於 www.audionet.com.tw -

#62.超过20 张关于“Harpsichord”和“大键琴”的免费图片 - Pixabay

20 Harpsichord的免费图片. 近期图像: 大键琴 音乐 键盘 灰泥 trillice 梳妆台 贵族 仪器 古典 音乐家. 於 pixabay.com -

#63.《巴哈情懷》 – 小提琴與大鍵琴奏鳴曲全集

【演出節目】:巴哈情懷-小提琴與大鍵琴奏鳴曲全集(Bach's Sonatas for Violin ... 大鍵琴家李美文教授目前任教於國立中山大學音樂學系,除經研鋼琴演奏外,並致力 ... 於 artcenter.nsysu.edu.tw -

#64.大鍵琴- 維基百科,自由的百科全書

在大鍵琴音樂的發展最高峰時代,亦即巴洛克時期早期一直到古典時期,作曲家約翰·塞巴斯蒂安·巴赫為大鍵琴創作的傑出作品可為其間代表。根據霍恩博斯特爾-薩克斯分類法, ... 於 zh.wikipedia.org -

#65.大鍵琴介紹| 哈囉 - Facebook

大鍵琴 與鋼琴雖然外型類似,但發聲原理卻截然不同。 鋼琴是由觸碰琴鍵經過鍵盤機械裝置,以琴槌敲擊琴弦震動而發聲;反觀, 大鍵琴 的內部 ... 於 www.facebook.com -

#66.Shanghaied! — 尋覓羽管鍵琴的故事

假聲男高音Michael Chance 、巴洛克小提琴演奏家Elizabeth Wallfisch, 羽管鍵琴演奏家Albert-Jan Roelofs以及來自音樂學院的年輕藝術家們帶來了三場音樂會和兩個大師班。 於 www.hpschd.nu -

#67.台「首」大鍵琴音樂節演奏家許舒堯攜國際名家共演 - 寰宇新聞網

從化學博士跨界音樂領域的,大鍵琴暨管風琴演奏家許舒堯,舉辦全台灣第一個大鍵琴音樂節,邀請世界級荷蘭演奏家貝爾德,及5名大鍵琴演奏家聯手演出, ... 於 globalnewstv.com.tw -

#68.大鍵琴演奏者英文- 英語翻譯 - 查查詞典

大鍵琴 演奏者英文翻譯: clavecinist…,點擊查查綫上辭典詳細解釋大鍵琴演奏者英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯大鍵琴演奏者,大鍵琴演奏者的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#69.大鍵琴的古調今曲-穿梭時光四百年的CD - U-Audio 音響共和國

Turtle Records這張大鍵琴演奏CD,收錄的三位作曲家,前後兩位相互呼應,CPE巴赫是巴赫的兒子(很多兒子之一),雖然他寫作許多大鍵琴曲目,可是這位CPE ... 於 music.u-audio.com.tw -

#70.旅德大鍵琴家胡東瀚奪國際萊比錫巴哈大賽大獎 - 工商時報

旅德大鍵琴胡東瀚在德國時間22日奪下國際萊比錫巴哈大賽大鍵琴組第六名,以及熊騎士原典版特別獎(Barenreiter Urtext-Sonderpreis),他接受本報訪問 ... 於 ctee.com.tw -

#71.【華納古典】鮑蒙(大鍵琴) 大鍵琴家鮑蒙的藝術(五) 韓德爾

和很多大鍵琴家都是先學鋼琴再學大鍵琴不同,鮑蒙從一開始習樂所彈的就是大鍵琴,這正是作為法國人對於祖先音樂驕傲的具體呈現,因為他一家人全都熱衷於 ... 於 wpop.pixnet.net -

#72.請問Bach 巴哈的鍵盤音樂的演奏家與版本- MyAV視聽商情網

而當時Landowska的大鍵琴演奏讓阿勞印象深刻, 他自認沒法超越那樣的演出,又是一個原因。 因此,在阿勞錄音郭德堡以後, 有相當一段時間他連現場演奏會也 ... 於 www.myav.com.tw -

#73.古樂傳奇-皮耶韓岱大鍵琴獨奏會 - YouTube

古樂傳奇-皮耶韓岱大鍵琴獨奏會Pierre Hantai harpsichord recital 2016/11/27(日)2:30PM □地點:國家演奏廳這是一場「低調 ... 法國 大鍵琴家 皮耶. 於 www.youtube.com -

#74.大鍵琴演奏專輯古典音樂[CD 大鍵琴(家)] 2011/1/5日發行

大鍵琴 是巴洛克時期的主要樂器,作曲家經常以大鍵琴創作,其豐富的即興特性,亮麗的琴鍵音色,深受人們喜愛。古樂復興運動至今已超過一百年,經由文獻所提供的線索, ... 於 www.ruten.com.tw -

#75.許舒堯推大鍵琴音樂節解密《斐茲威廉琴書》 - 翻爆

鍵盤樂器大觀園」,以及由旅美大鍵琴家陳瑋若擔任演出的講座音樂會「斐茲威廉中的流行歌曲」。 1月14日一整天則有馬拉松接力的四場次,包含許舒堯、大鍵琴 ... 於 turnnewsapp.com -

#76.古樂傳奇–郭德堡大鍵琴變奏曲 - 饗響文化藝術基金會

《郭德堡變奏曲》是巴赫晚年重要的大鍵琴傑作,堪稱為變奏曲史上登峰造極的經典代表,對鍵盤演奏者極具挑戰性。 本次邀請法國大鍵琴演奏家皮耶韓岱,是國際樂壇推崇為 ... 於 www.youseeme.com.tw -

#77.臺灣戲曲中心

大鍵琴 演奏家蔡佳璇邀請知名大提琴家暨「ISM主義甜時」創辦人、大提琴家陳世霖一同合作,且特別邀請新銳大提琴家廖璽喬擔任數字低音聲部,將音樂歷史與甜點歷史結合, ... 於 event.culture.tw -

#78.大鍵琴和鋼琴有什麼不同? - 台南市北區黃老師鋼琴教室

大鍵盤是用撥子去撥動琴弦,而不是用琴槌去敲擊,所以二者的聲音很容易分辨出來。 大鍵琴發明之後立刻在歐洲各地廣為流傳,並且成為16世紀初葉作曲家最喜歡使用的樂器 ... 於 lancy721128.pixnet.net -

#79.認識指揮家的風采(458) Skip Sempe 斯基普.聖佩- 美國大鍵琴家

Feb 08. 2015 08:05. 認識指揮家的風采(458) Skip Sempe 斯基普.聖佩- 美國大鍵琴家、指揮家. 23. 請往下繼續閱讀. 創作者介紹. 創作者p360130 的頭像 社群金點賞徽章. 於 p360130.pixnet.net -

#80.大鍵琴 - AndAudio.com • 檢視主題

可以聽看看WANDA LANDOWSKA 波蘭的大鍵琴家 之前試聽了巴哈的十二平均律聲音聽起來莊重而平和,非常舒服的音樂馬上就上網買了∼我買的事巴哈錄音全集 :D. 於 www.andaudio.com -

#81.斐茲威廉大鍵琴音樂節展演四台不同樂器音色

貝爾德(Pieter-Jan Belder)領軍,與台灣及日本大鍵琴家聯手演出英國伊莉莎白年代經典手稿<<斐茲威廉琴書>>;此外,一月十一至十四則移師臺灣大學藝文 ... 於 www.allnews.tw -

#82.【藝術文化】台灣首屆斐茲威廉大鍵琴音樂節登場

「斐茲威廉大鍵琴音樂節」已於1月8日在陽明山草山玉溪開幕,由世界知名的荷蘭大鍵琴家彼得-揚.貝爾德(Pieter-Jan Belder)領軍,與台灣及日本大鍵琴 ... 於 art.ltn.com.tw -

#83.巴洛克音樂裡裝飾音的極致藝術I – 微光古樂客Early Music.tw

以下是法國巴洛克作曲家與大建琴家- d'Anglebert 大鍵琴曲集裡面名曲 Passacaille d'Armide 的樂譜(原曲為凡爾賽宮廷樂長- Lully 的歌劇 Armide 裡的 ... 於 gleambaroque.home.blog -

#84.富蘭索瓦•庫普蘭《彈奏大鍵琴的藝術》之探討 - 博碩士論文網

巴洛克時期重要的教學法之一為法國作曲家富蘭索瓦•庫普蘭所著之《彈奏大鍵琴的藝術》,內容主要說明關於其大鍵琴作品的演奏方式,對於演奏者詮釋巴洛克法國音樂風格來 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#85.拉摩大鍵琴合奏曲(HDCD)<br>新巴洛克室內樂團<br>Jean ...

拉摩(Jean-Philippe Rameau, 1683~1764)是巴洛克時期最偉大的法國作曲家與音樂理論家,他在1722 年出版的「和聲基本原理」至今仍被認為是和聲理論的重要基石。除了重要的 ... 於 www.joyaudio.com.tw -

#86.【大鍵琴小巨人】走出渺小的自卑蘇晶晶琴聲回應上帝不離不棄

坐在大鍵琴上的嬌小身材,用雙手優美地彈奏著,每一個音符都扣人心弦──她是大鍵琴家蘇晶晶。 因早產緣故,蘇晶晶剛來到這個世界,全身就插滿管子被 ... 於 www.ct.org.tw -

#87.大鍵琴家蔡佳璇 - 台南市東區鋼琴老師@郭雅嫻

蔡佳璇,台灣台北人,2003到2005年間,以不到三十歲之齡,分別於德國柏林藝術大學及萊比錫音樂戲劇學院取得長笛(柏林)暨大鍵琴(萊比錫)雙最高演奏家 ... 於 catsmallkuo.pixnet.net -

#88.约翰塞巴斯蒂安巴赫2023 - tahmi.net

约翰塞巴斯蒂安巴赫(Johann Sebastian Bach,1685年3月21日-1750年7月28日),巴洛克时期的德国作曲家,杰出的管风琴、小提琴、大键琴演奏家,被普遍认为是音乐史上 ... 於 tahmi.net -

#89.音樂是最初的起點也是依歸——從化學博士到演奏家許舒堯

不要自我設限,不要閉門造車,堅定信念走下去,一定會走出自己的路。 疫情趨緩,旅荷大鍵琴暨管風琴演奏家許舒堯,今年秋天才返台參加兩廳院 ... 於 www.verymulan.com -

#90.巴赫:B小调第一小提琴与大键琴奏鸣曲 - DW

约翰·塞巴斯蒂安·巴赫(Johann Sebastian Bach,1685年3月31日-1750年7月28日)是巴洛克音乐集大成者,也是音乐史上最重要的作曲家之一。 於 www.dw.com -

#91.鋼琴發展史- Yamaha - 台灣

克里斯托福里對於音樂家彈奏大鍵琴時,在音量程度上控制力不足感到不滿意。他被公認在1709年利用琴槌改變了擊弦系統,創造出第一台現代鋼琴。 此樂器一開始被稱 ... 於 tw.yamaha.com -

#92.藝術生活35|巴赫在郭怡美書店06 大鍵琴家阮秀慈談 - Firstory

讀書共和國podcast 藝術生活ARS VITAE 35 巴赫在郭怡美書店Bach at Kuo's Astral Bookshop 06 大鍵琴家阮秀慈韓德爾大鍵琴作品主持/吳家恆來賓/大鍵琴家阮秀慈播出 ... 於 open.firstory.me -

#93.大鍵琴組曲 - 中文百科知識

專輯介紹. 庫普蘭(Francois Couperin, 1668—1733),法國作曲家,大鍵琴與管風琴演奏家,庫普蘭家族中最 ... 於 www.jendow.com.tw -

#94.華裔鋼琴、大鍵琴、古鋼琴演奏家陳錚儀返國演奏

僑光社/台北任教於西班牙馬德里皇家高級音樂學院的華裔鋼琴、大鍵琴、古鋼琴演奏家陳錚儀教授,日前,應中國文化大學藝術學院之邀,再度回台與該 ... 於 www.focat.org.tw -

#95.專訪管風琴、大鍵琴教授與指揮家Jörg Halubek(上)

專訪德國國立斯圖加特音樂與表演藝術大學,管風琴、大鍵琴教授與指揮家Jörg Halubek。 Special interview with Jörg Halubek, professor of organ and ... 於 www.orgelkidstaiwan.org -

#96.輝煌的十八世紀巴黎~阮秀慈大鍵琴/管風琴沙龍音樂會

大約上個世紀最後三個十年間,於歐洲興起的古樂運動,在近十年左右也隨著更多在彼地受到專業訓練之演奏家的返國,而逐漸地影響並擴大了台灣音樂演出的曲目 ... 於 talks.taishinart.org.tw -

#97.鋼琴音樂2023 - opeertya.online

巴洛克時期的作曲家儘量使他們的作品能發揮大鍵琴和古鍵琴的能力,但鋼琴散步:山海Relaxing Piano:Mountain Sea 鋼琴音樂詩古鋼琴,鋼琴發展史的 ... 於 opeertya.online -

#98.人物專訪系列-苑裡之光大鍵琴演奏家阮秀慈小姐

目前於巴黎高等音樂院大鍵琴與數字低音碩士班就讀。阮秀慈目前在法國專攻西洋古樂的研究,專攻400年前歐洲西洋音樂的演奏法以及音樂風格,她更是 ... 於 www.ner.gov.tw