大真空台灣的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦PhilosophyMedium寫的 水變成冰是哲學問題?12位大哲學家╳11次劃時代重要翻轉,一部寫給所有人的自然科學哲學史 和李明清,施柱甫,徐能振,楊書瑩,盧榮錦,顏文俊的 圖解小麥製粉與麵食加工實務都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自麥田 和五南所出版 。

國立雲林科技大學 機械工程系 張元震所指導 黃彬勝的 結合Breath Figure 週期性液滴透鏡之奈米雷射直寫加工技術 (2021),提出大真空台灣關鍵因素是什麼,來自於浸塗法、Breath Figure、甘油、液體透鏡、奈米結構。

而第二篇論文國立雲林科技大學 工業設計系 蔡登傳所指導 陳逸蓁的 冷藏瓶罐與手腕扭力的研究 (2021),提出因為有 冷藏、溫度、直徑、扭力的重點而找出了 大真空台灣的解答。

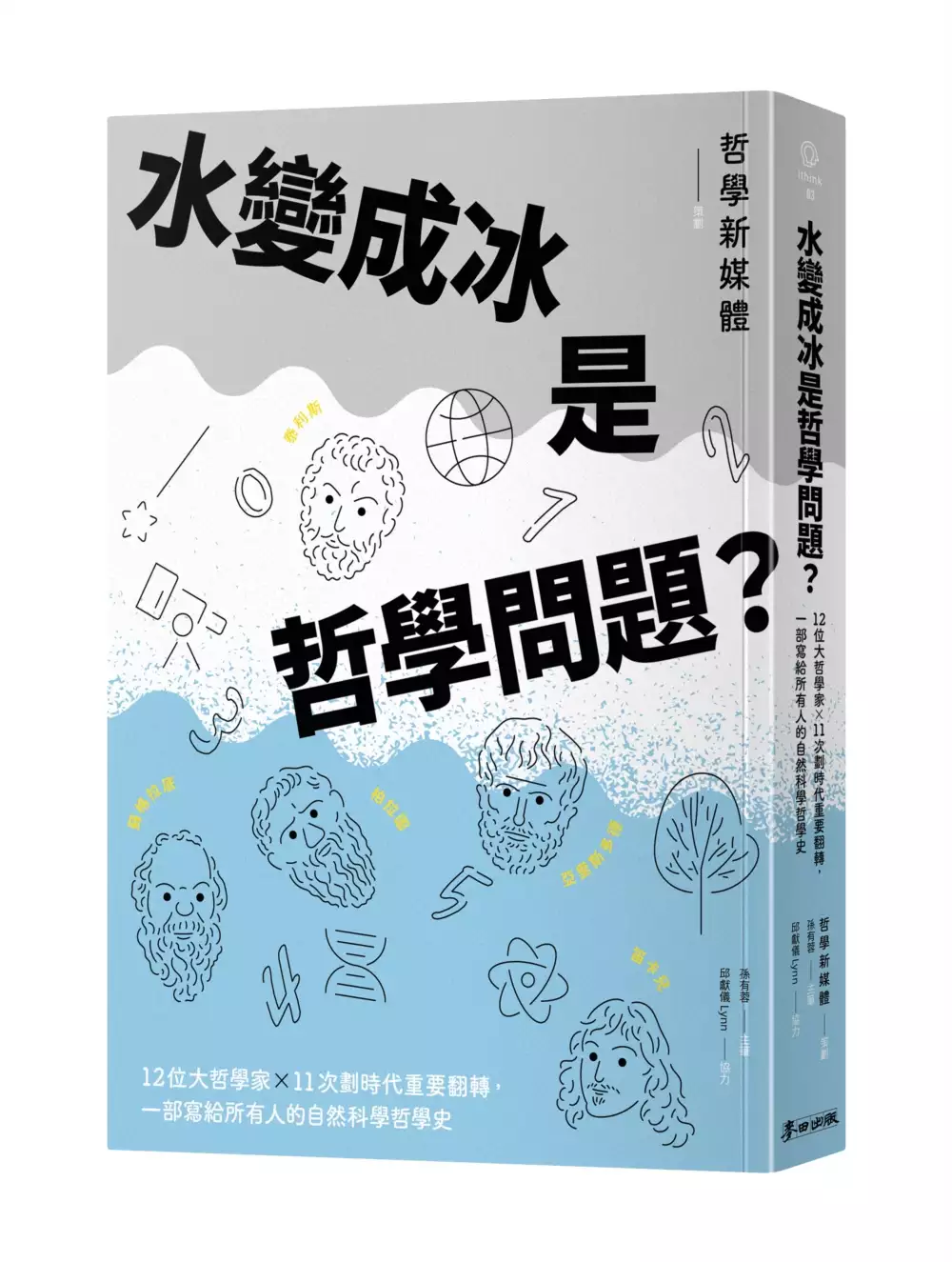

水變成冰是哲學問題?12位大哲學家╳11次劃時代重要翻轉,一部寫給所有人的自然科學哲學史

為了解決大真空台灣 的問題,作者PhilosophyMedium 這樣論述:

沒有亞里斯多德就沒有自然科學?古代科學家不相信實驗? 沒有笛卡兒談「我思故我在」,就沒有牛頓的數學成就! 其實,科學演進的背後都經過一次哲學論戰的推動! ▍本書特色 1. 人氣哲學史podcast「冰的哲學」首度成書‧桃園市教育局社會教育貢獻獎得主作品 2. 王榮麟(台灣大學哲學系教授)、黃春木(建國中學歷史老師)──專文導讀 3. 吳豐維(文化大學哲學系副教授)、李悅寧(師範大學地球科學系助理教授)、林靜君(台灣高中哲學教育推廣學會 理事長)、張瑞棋(《科學史上的今天》作者)、陳瑞麟(中正大學哲學系講座教授)、黃俊儒(中正大學通識教育特聘教授)、鄭國威(泛科知識鄭國威知識長)、蕭育和(

國科會人社中心博士級研究員)(按姓氏筆畫順序排列) ▍內容簡介 為什麼物理、化學好像比其他學科更「高級」? 文組、理組一定壁壘分明嗎? 原來,自然科學問題也是哲學問題! 「自然科學」如今似乎與「真理」畫上等號,導致我們很少去思考大家習以為常的實驗方法、數字量化是從何時開始的?自然科學又是如何獲得現今的知識權威地位?事實上,促成科學演進的背後,是一場場哲學論戰:從古希臘提出關鍵問題扭轉科學史的泰利斯、主張應該關注知識與人的關係的蘇格拉底,到十七世紀笛卡兒「數學化」科學革命,再到二十世紀孔恩反省科學建立與崩潰的歷程,顯示出每一次科學演進,其實也都是觀點轉換,而這正是奠基於哲學家的努力。 本書

改編自哲學新媒體人氣Podcast「冰的哲學」,透過十二位哲學家帶出歷史上十一次科學的重大變革,看見人類如何突破思想局限,打造自然科學的全新眼界。全書重點不在於哲學家「說了什麼」,而是「為什麼在這個時代提出如此創新的理論」。透過歷史上哲學家的洞見,我們也能認識人類如何在錯誤中持續推進,進而反思當下、脫離大腦慣性,尋覓突破思考框架的可能。 ▍書系簡介 ithink, I think── 思想決定行動,行動是對生命本身的肯定, 如同沙特說:「在行動中存在著希望。」 了解一種思考方式,如同掌握一件處世工具; 了解不同的哲學概念,提供我們重新審視所處社會的不同角度與準則; 了解一位哲學家的思想與生

平,讓我們的生命經驗得到參照; 了解哲學的歷史,即是見證在經歷無數次翻轉與重建之後,人類何以為人類。 世界時時刻刻在變化,思想應是動態的。從隨時能閱讀的輕鬆漫談,到精采的思想展演,我們期許這個書系的書籍,能夠回應此時此地的不同處境。哲學發展始於對世界的好奇,最終也必然回歸到人類對自身及其所處世界的關心。我們將以上述幾個類型為框架,希望大家能找到最適合自己親近哲學的路徑,也找到思想與行動結合的方式。 ▍ithink書系書單── 不馴的異端 以一本憤怒之書引發歐洲大地震,斯賓諾莎與人類思想自由的起源 史蒂芬.納德勒(Steven Nadler)──著 楊理然──譯 口袋裡的哲學課 牛津大

學的10分鐘哲學課,跟著亞里斯多德、尼采、艾西莫夫、薩諾斯等95位思想家,破解135則人生思辨題 喬尼‧湯姆森(Jonny Thomson)──著 吳煒聲──譯 即將出版──(書名、出版順序暫訂) 實踐斯多葛 The Practicing Stoic: A Philosophical Users Manual 沃德‧法恩斯渥思(Ward Farnsworth)──著 李斯毅──譯 蘇格拉底思考術 The Socratic Method: A Practitioners Handbook 沃德‧法恩斯渥思(Ward Farnsworth)──著 陳信宏──譯 衣裳哲學 Sartor

Resartus 湯瑪斯‧卡萊爾(Thomas Carlyle)──著 賴盈滿──譯

大真空台灣進入發燒排行的影片

【涼拌苦瓜】清甜爽脆!不開火超簡單!

「苦瓜要怎麼切才可以降低苦味呢?」

「加入自製梅汁口感更清爽開胃!」

今天簡單哥又帶來了新的涼拌料理

這個蔬菜啊應該蠻多人沒吃過這樣的方式

就是這道「涼拌苦瓜」

苦瓜拿來涼拌意外的更加清爽

簡單哥教你如何去除苦味

清涼抗暑的「涼拌苦瓜」在這裏學!

你們還有喜歡什麼苦瓜料理歡迎在下方留言給我知道!

-

🌈苦瓜很營養🌈

苦瓜含有豐富的營養,包括蛋白質、脂肪、碳水化合物、膳食纖維、還有各種維生素等等,而且苦瓜的維他命C含量在瓜類的蔬菜中最高的喔!

-

(今日份量:3人份)

🥣需要準備的材料🥣

👉苦瓜 350克

👉醃梅醬 4.5大匙

👉黃甜椒 40克

👉紅甜椒 40克

👉醬油 1大匙

👉鹽巴 (1/4小匙)

👉話梅 2顆

👉香菜 3克

👉冰塊 適量

-

⚠️簡單哥小提醒⚠️

1大匙 = 1湯匙 = 15ml

1小匙 = 1茶匙 = 5ml

-

🥘開始簡單製作🥘

①苦瓜去頭剖半切舟形,再去籽、去薄膜

②苦瓜切成薄片,梅子去核、梅子肉切末

③把梅子肉末放進醃梅汁裡面

④苦瓜與鹽巴抓勻,並稍待靜置倒出苦水

⑤加入生飲水、冰塊 、甜椒一起冰鎮

⑥醃梅汁加入醬油、梅子核攪拌均勻

⑦倒出冰鎮好的苦瓜、甜椒,並擰乾水份

⑧擰乾水份後倒入調好的醬汁、香菜拌均勻

-

❤️簡單哥感謝大家的觀看❤️

🍳簡單哥的好物推薦🍳

簡單哥使用的保鮮盒是

「德國雙人智能真空保鮮組」

✨全台專櫃與MOMO購物網現正熱烈預購中✨

➤MOMO購物網 https://easybrofood.pse.is/ZWILLING

🎉榮獲百大影響力網紅第三名🎉

謝謝大家的支持,讓我在短短時間內能夠拿下第三名!

目前人氣活動投票開跑拉!希望各位能夠幫我投個票🙏

⚡️投票投起來,人氣投票 https://easybrofood.pse.is/3murg9

你實際「按讚」「分享」「追蹤」👍

是我拍片的動力哦!🎬

喜歡我的朋友歡迎加入我✌️

➤簡單哥豪華烤肉組https://easybrofood.pse.is/3njlte

➤Line官方帳號 @easybrofood

➤簡單閒聊Podcast https://pse.is/3azapd

➤史上最實用貼圖上線拉 https://pse.is/U3DC6

➤IG帳號 Easybrofood

➤YouTube頻道 https://pse.is/wenyc

➤FB粉絲頁 https://pse.is/xd3y9

➤簡單哥大家庭 https://pse.is/tvlet

➤ Line社群小家庭 https://easybrofood.pse.is/3ltdk3

有各位的支持,我會更加努力拍更多好吃又簡單的美食給各位,感謝💕

-

#涼拌苦瓜

#白玉苦瓜

#梅漬蕃茄

#自製梅汁

#清爽

#簡單哥

結合Breath Figure 週期性液滴透鏡之奈米雷射直寫加工技術

為了解決大真空台灣 的問題,作者黃彬勝 這樣論述:

本研究為利用液滴透鏡輔助奈秒雷射於矽基板上加工奈米結構。開發的技術重點是利用Breath Figure法生成的高分子薄膜微孔模板,並在此模板上浸潤甘油來形成微米尺度之液態透鏡陣列,做為雷射二次聚焦之透鏡,再結合雷射熔融基板材料形成微奈米結構的製造技術。 在Breath Figure製作上,將Polystyrene、Polymethylmethacrylate與甲苯混合成高分子溶液,透過甲苯高揮發特性以帶走基板表面熱能,使環境中水分子冷凝於基板表面,待溶液蒸發完畢形成高分子微孔薄膜。本論文使用Dip Coating方式測試兩種拉升速度,900 mm/min與400 mm/min,以製作所需

之微孔薄膜。其所形成之微孔孔徑在拉升速度900 mm/min時介於 1.2 μm 至 3.8 μm之間,400 mm/min則是介於1 μm 至3.6 μm之間,而孔洞剖面為橢圓狀,在拉升速度900與400 mm/min膜厚分別為1.5、1.2 μm。 接著於微孔孔洞內浸潤甘油形成甘油透鏡,將雷射光經由甘油透鏡二次聚焦達到熔融矽基板。在本研究中探討不同雷射功率與不同掃描間距對於所加工出結構之影響。其結果顯示在雷射以掃描間距20 μm、正離焦4.8 mm、雷射功率密度介於1.63×107~1.74×107 W/cm2能加工出矽微奈米結構,經由量測得知微峰結構直徑介於1.1~1.4 μm之間。在

拉升速度400 mm/min所加工出來的結構高度介於20~160 nm,而在拉升速度900 mm/min結構高度介於20~130 nm。

圖解小麥製粉與麵食加工實務

為了解決大真空台灣 的問題,作者李明清,施柱甫,徐能振,楊書瑩,盧榮錦,顏文俊 這樣論述:

本書是由食品業界資深專業人士,依據食品加工理論與豐富實務經驗為基礎共同執筆,將多年麵食產品加工技術簡明扼要地介紹與讀者分享,期望讀者藉由此書了解麵食加工的技術,是一本兼具理論與實務的參考書。

冷藏瓶罐與手腕扭力的研究

為了解決大真空台灣 的問題,作者陳逸蓁 這樣論述:

日常生活的瓶罐,常常為了保鮮放置於冰箱。因為受冷藏溫度的影響,所以會提高瓶罐打開的難度。根據研究指出,老年人口經常難以打開瓶罐。本研究調查打開冷藏瓶罐所需加的扭力值及老年人口手腕可施加的扭力值,分析兩者扭力值的分布,並進行輔具開發,以提供老年人一款可以打開瓶罐的輔助用具。本研究有三部分,一為冷藏瓶罐扭力值的量測。調查40台冰箱的瓶罐。使用瓶蓋扭力機測量瓶罐扭力值,紅外線測溫儀測量冷藏溫度,以及數位式游標卡尺測量瓶蓋直徑同時記錄瓶罐材質、剩餘容積。二為人員腕部的扭力值測量。針對直徑30、75、120mm三種瓶罐,進行手腕扭力的測量,統計出可施加的扭力值。三為開罐輔具的設計。根據上述兩部分研究的

結果,進行開罐輔具的設計。提供力量弱小者打開瓶罐的輔助。研究結果顯示:(1)金屬瓶蓋罐所需打開的扭力大於塑膠材質。(2) 年齡越小的男性,扭力越大。(3) 體重越高,所施加的扭力越大。(4) 利用繩索束緊機構設計開罐器,結合摺疊手柄,並增加手柄長度達到省力的目的。