大直街的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦桑克寫的 拉砂路:桑克詩選 和桑克的 轉台游戲都 可以從中找到所需的評價。

另外網站11/6法拍屋|台北市中山區大直街94巷1弄27號五樓|實踐大學 ...也說明:·11/6法拍屋|台北市中山區大直街94巷1弄27號五樓|實踐大學公寓|大直商圈|大坪數|格局方正|拍定1932.89萬. 1229.

這兩本書分別來自秀威資訊 和重慶大學出版社所出版 。

國立臺灣大學 森林環境暨資源學研究所 盧道杰所指導 謝欣儒的 探討以社區為基礎的自然資源經營管理之社區能動量 (2016),提出大直街關鍵因素是什麼,來自於自然資源經營管理、社區保育、社區能動量、能動量評量、質性評量。

而第二篇論文實踐大學 時尚與媒體設計研究所 陳文祺所指導 吳岱融的 「我的房間」— 孤獨、移動與生存不安交織構成之空間記憶 (2013),提出因為有 裝置藝術、盒內房間、空間記憶、潘朵拉的魔盒、閃光燈效應、日常物件設計、雙城生活、生存不安、移動上癮症、封存記憶的重點而找出了 大直街的解答。

最後網站臺北市大直婦女暨家庭服務中心則補充:地址:10463台北市中山區大直街1號2樓; 電話:(02) 2532 1213; 傳真:(02) 2532 1216; 信箱:[email protected].

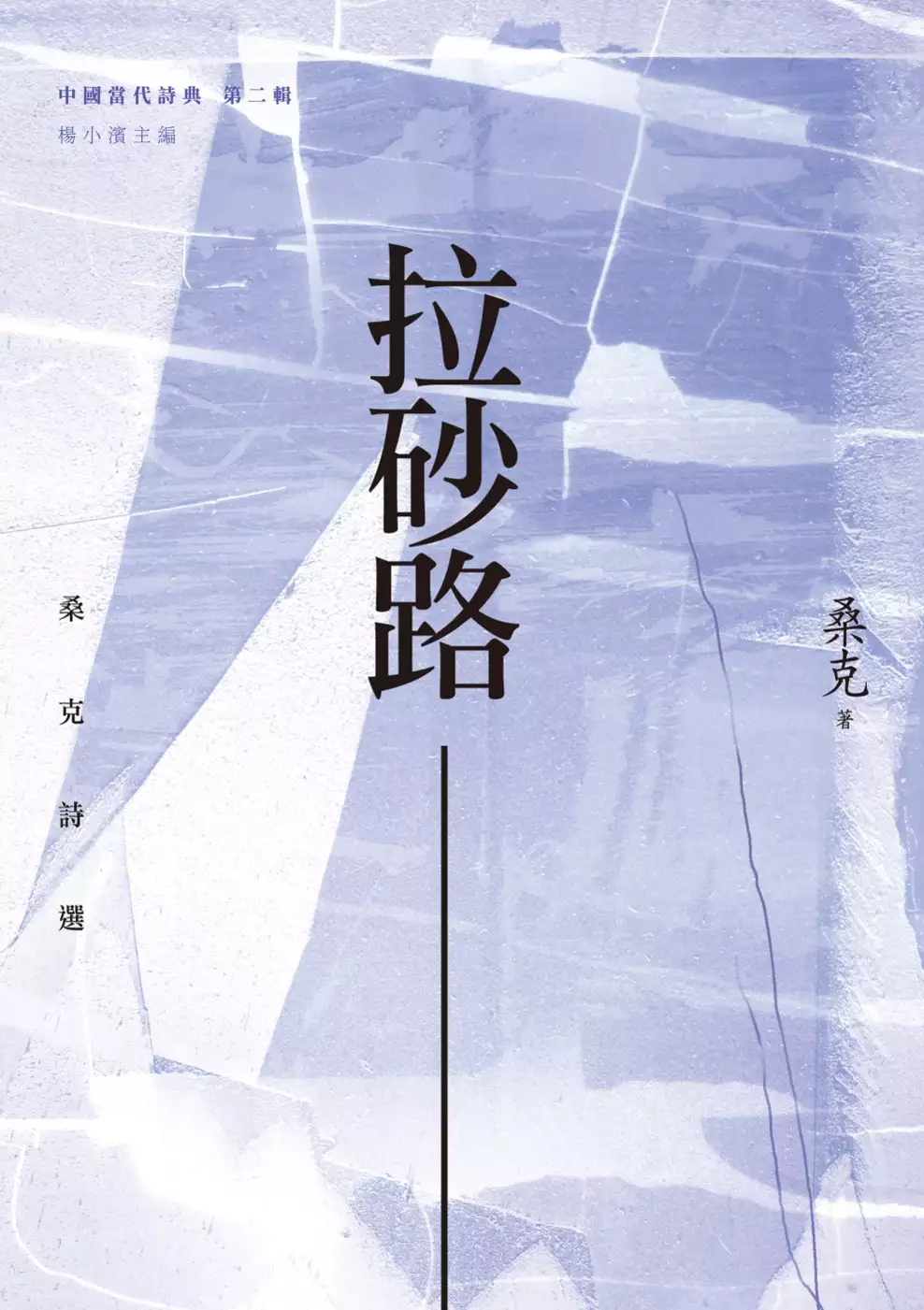

拉砂路:桑克詩選

為了解決大直街 的問題,作者桑克 這樣論述:

本書為中國當代詩人桑克的精選詩集,桑克的詩,屬新潮一路,有思想者的風範,什麼東西一到他的筆下都能成為詩,極大的隨意性或隨機性,使他的詩有了一種自由行走的狀態,好像是無拘無束,甚至常常表現出散漫,但他的散漫中總能透出一種哲學的光彩來。 本書特色 桑克的詩,屬新潮一路,有思想者的風範,什麼東西一到他的筆下都能成為詩,極大的隨意性或隨機性,使他的詩有了一種自由行走的狀態,好像是無拘無束,甚至常常表現出散漫,但他的散漫中總能透出一種哲學的光彩來。 名人推薦 楊小濱

大直街進入發燒排行的影片

探討以社區為基礎的自然資源經營管理之社區能動量

為了解決大直街 的問題,作者謝欣儒 這樣論述:

以社區為基礎的自然資源經營管理 (community-based natural resource management) 中,社區理所當然地扮演著關鍵的角色,因此,社區是否具備足夠的能動量 (capacity) 去執行相關之經營管理工作,又應依循著怎樣的原則、需具備怎樣的特質才能達到長期有效而永續之 CBNRM 成為學界近十年來日益關注與思考的重點。本研究將社區能動量分為 5 大資本,並找出對應的 12 項關鍵指標與內涵,嘗試探討適用於臺灣的社區能動量評量。除此之外,有別於國際普遍使用的問卷統計之量化評量方式,本研究以花蓮縣富里鄉豐南社區發展協會和宜蘭縣蘇澳鎮無尾港文教促進會為對象,嘗試使

用質性之評量方法,期望對臺灣社區能動量能夠有一個逼近真實的、深入的面的剖析。就評量方法而言,因各項評量指標在性質上與內涵上的不同,評量時所投入的訪談和參與觀察的重點必須相應地有所調整,此外,除了以社區組織內部的成員為對象外,對社區過去發展脈絡熟習之局外人也是很好的訪談對象。並由評量結果可知,社區在各項資本與指標中呈現的能量是相互重疊、互為因果關係的,而發展愈成熟、能動量愈高之社團,其各項資本間呈現的關係會更緊密重疊。整體而言,透過這 12 項能力指標建構出的評量架構,讓我們對社區組織在人力資本、社會資本、組織資本、與經濟資本上擁有一個較全面而有厚度的詮釋,藉此對社區能動量有更具體的想像依據。

轉台游戲

為了解決大直街 的問題,作者桑克 這樣論述:

桑克善於表達人們的愛情心理的蠢蠢欲動和渴望獲得真正的愛情,觸擊伊甸園的躁動和其對美好愛情的追求與夢想;桑克的詩也注重深邃,對於時間和空間的探索和訴求欲望濃厚。《轉台游戲》選了桑克大量的優秀短篇詩歌,幾乎可以代表了桑克一生的寫作。 「千高原詩系」展示了中國當代詩歌一方寫作的最新活力與最新創作成果,同時也部分呈現了新世紀初期中國新詩的一種純正、典雅、內蘊與意象靈動豐富多變的詩歌審美與創作趨向。 《轉台游戲》是「千高原詩系」的其中一冊。《轉台游戲》精選了桑克大量的優秀短篇詩歌,幾乎可以代表了桑克一生的寫作。 桑克,1967年生於黑龍江省密山市8511農場,1989年

畢業於北京師范大學中文系,現居哈爾濱。著有詩集《滑冰者》(新詩叢刊桑克專輯,2005)《海岬上的纜車》(剃須刀叢書第一輯,2005)《桑克詩歌》(太白文藝出版社,2007)(桑克詩選》(長江文藝出版社,2007);譯詩集《菲利普·拉金詩選》 (河北教育出版社,2003)《學術塗鴉》(古吳軒出版社,2005)。作品獲劉麗安詩歌獎(1997)《人民文學》詩歌獎(2003),並被譯為英、法、西、日、斯洛文尼亞、孟加拉等多種文字。

「我的房間」— 孤獨、移動與生存不安交織構成之空間記憶

為了解決大直街 的問題,作者吳岱融 這樣論述:

「房間」此主題,蘊藏許多我難以言語說得清楚的曖昧情感。藉由此創作論文整理過往人生,與二十多年來房間居住歷程;透過回溯不同房間的記憶,一探究竟自己與房間之間關係,並透過作品創作呈現。 「孤獨」與「移動上癮症」,是創作者生命中不斷地輪迴的兩個狀態。 總在「異常享受孤單」,亦或「受不了這樣穩定生活狀態,進而再度搬遷」中來回渡過。生存不安的處世態度亦造就在不同城市間來往穿梭的「雙城生活」。不斷轉換城市居住,轉換房間過生活,便不斷累積對房間及城市的記憶;回溯兩篇過去撰寫文章,〈孤獨〉與〈自由.尾章〉為過去生活此種態度及個性作了當下註記。 第三章,爬梳「房間」—全文重要概念—的意義緣起,與此

名詞相關的隱喻以及文學用法。而後進入個人經驗回顧,透過個人對於房間此主體的想像及經歷陳述,並整理所住過的房間歷史,及身在其中記憶;藉這些記憶作為素材,轉化,鋪述後續創作。第四章,回溯過去作品,藉由作品整理,檢視與房間此主題相關的內容,清楚創作脈絡,包含《民權自宅》、《SHELF》、《房間影像生活的一天》、《空間迷走》等四件。 第五章為實物創作呈現,以盒狀物件隱喻「我的房間」,帶有探索個人隱私意味,系列作品包含《潘朵拉的盒》、《記憶抽屜》、《藍與白》、《請掀開記憶》、《窗.煙盒》、《食色性也》等六件。創作材質多元,使用了過往房間相關之錄音檔,影像重繪製,其他物件如:松木拼板、壓克力顏料、洋干

漆、皮箱、煙灰盒、藍白拖鞋等生活物件。呈現方式則以展覽現場作展示。 為追溯自己在各房間內之記憶,將過往照片、已塵封的筆記本一一翻找出來閱讀,裡面隱含許多日常生活中不敢、也不想去回想的人事物。透過創作釋放這些記憶,發現處理記憶最好的方式,亦是透過創作昇華。 論文最後,發現自己熱愛房間、喜歡搬遷的原因,根源於「生存不安」的處世態度。此因素提供源源地創作素材,且不斷搬遷也成為過去及現在進行中的事實;如何解讀這些記憶以及作品影像,就留給成為觀者的您吧!

大直街的網路口碑排行榜

-

#1.便利商店手機取貨服務2 - 日翊

店名查詢. 店號查詢. home 首頁 · 中山區; 大直街; 請選擇店舖. 全家大直店 台北市中山區大直街33巷1號. 全家直學店 台北市中山區大直街11號. 於 mfme.map.com.tw -

#2.大直街2巷, 大直里 - Mapio.net

(大直街2巷, 大直里) ... 於 mapio.net -

#3.11/6法拍屋|台北市中山區大直街94巷1弄27號五樓|實踐大學 ...

·11/6法拍屋|台北市中山區大直街94巷1弄27號五樓|實踐大學公寓|大直商圈|大坪數|格局方正|拍定1932.89萬. 1229. 於 toroestate.pixnet.net -

#4.臺北市大直婦女暨家庭服務中心

地址:10463台北市中山區大直街1號2樓; 電話:(02) 2532 1213; 傳真:(02) 2532 1216; 信箱:[email protected]. 於 www.twdc.org.tw -

#5.中山區大直街套房出租資訊- MixRent|2021年11月最新租屋 ...

中山區大直街套房租屋情報及租金行情,共有12筆關於中山區大直街套房的出租相關結果。全台灣最完整的租屋搜尋引擎,助您輕鬆找到理想好房。 於 tw.mixrent.com -

#6.大直街(哈尔滨) - 维基百科,自由的百科全书

大直街 是黑龙江省哈尔滨市的一条马路,横穿南岗区。 历史[编辑]. 道路于1899年开始修建,通车后因道路笔直宽阔,故被命名为大直街,俄語稱Большой Проспект。后以红军 ... 於 zh.wikipedia.org -

#7.(最新)大直必吃美食不可錯過!巷弄平價美食與中高價位美食 ...

地址:台北市中山區大直街46巷29號地圖:https://goo.gl/maps/8fkKdn93hZk 怎麼去:從捷運大直站1號出口步出後,沿著大直街一直直走,看到賢記熱炒食 ... 於 beauty-upgrade.tw -

#8.實踐大學學校地址: 台北市中山區大直街70 號

二、自行駕車. (一)台北地區. 1.行經建國高架道路(北上方向)→往基隆方向中山高速公路匝道→濱江街交流道→. 大直橋→下橋直行北安路501 巷→右轉大直街62 巷本校正 ... 於 www.scu.edu.tw -

#9.大直翠堤(大直街) - 樂居

地址:: 大直街62巷5弄14號. 總戶數:: 16 戶. 屋齡:: 18. 總樓高:: 8. 土地使用分區:: 住3. 基地面積:: 183 坪. 建案規劃:: 華廈. 構造種類:: RC. 於 www.leju.com.tw -

#11.捷運大直站美食、餐廳、小吃 - 葉影瓶像

運大直站位於中山區,為文湖線捷運站,靠近北安路、大直街、實踐大學, 附近有實踐大學、大直市場。 以下收錄大直站附近的美食餐廳、小吃跟大家分享。 於 leafyeh.com -

#12.中心介紹| 實踐大學入學服務一中心

臺北地區. 行經建國高架道路(北上方向)→往基隆方向中山高速公路匝道→濱江街交流道→大直橋→下橋直行北安路501巷→右轉大直街62巷本校正門口。 · 外縣市地區. 北上方向 ... 於 blockstudio.tw -

#13.臺北市中山區大直里大直街70號的搜尋公司列表 - 台灣公司網

統編, 名稱, 地址. 73671814, 金鶴扁食, 臺北市中山區大直里大直街70號2樓. 73670049, 大樹下食工作坊, 臺北市中山區大直里大直街70號2樓. 42547235, 纖健美水果行 ... 於 www.twincn.com -

#14.三月美食坊 - 公司資料庫

登記地址, 台北市中山區大直街10號. 公司狀態, 核准設立. 資本額, 60,000元. 所在縣市, 台北市 中山區. 登記機關, 臺北市商業處. 設立日期, 2017-05-02. 於 alltwcompany.com -

#15.台北/在地老店大直肉圓豬肉筍丁內餡好紮實飽滿 - 聯合新聞網

正想著大直街這裡氣氛靜謐,不像走在城裡,胎胎驚覺方才不對勁:現在才四點半,剛剛那家店怎麼門裡門外都有食客,還有人等外帶,莫非是高手藏在民間? 於 udn.com -

#16.本里特色-大直里 - 臺北市鄰里服務網

實踐大學及道明中學兩所名校,位於大直街上,帶動地方商機,形成各式知名餐館、小吃店林立〈麵館、麵店、涼麵、排骨飯及飲品、、等〉吸引許多外來客前來尋找美食,帶動 ... 於 li.taipei -

#17.【台北大直】FLOSSY|實踐大學旁超好吃但動作偏慢的歐式 ...

交通方式. 地址:台北市中山區大直街83號1樓; 捷運大直站1號出口步行約10 ... 於 kayen.tw -

#18.2021 台北捷運大直站美食精選懶人包 - 鄉民食堂

平價高CP值的火鍋,肉品與海鮮都蠻不錯,離捷運站算很近,不過要走到大直街這邊走進去一點不熟的人可能要找一下這一帶吃鍋的好選擇 ... 於 foodpicks.tw -

#19.交通資訊 - 實踐大學

(一) 捷運文湖線:大直站1 號出口右轉大直街步行約5 分鐘。 詳細資訊請參考台北捷運公司網站https://www.metro.taipei/Default.aspx. (二) 公車距離本校較近之站牌,可 ... 於 www.usc.edu.tw -

#20.大直玉園:臺北市中山區大直街124巷| 社區介紹 - 好房網買屋

大直玉園位於臺北市中山區大直街124巷。特色:位於大直重劃區旁.近美麗華摩天輪百貨商圈及實踐大學商圈.多國美食齊聚.生活機能便利.交通便利.街道整齊. 於 buy.housefun.com.tw -

#21.實踐學生最愛的8 間大直巷仔內美食!有一家麵店連光頭哥哥都 ...

在大直街上的轉角麵店,是許多學生的晚餐好選擇,價格便宜且份量足夠,重點是雖然簡單卻很好吃!個人比較推薦乾麵系列,像是麻醬麵、乾意麵、乾板條、 ... 於 www.popdaily.com.tw -

#22.租屋 台北市中山區大直街,大直街三角金店面 - 大家房屋

大直街 三角金店面,本物件位於大直街,公寓,0房/ 0廳/ 0衛,鄰近實踐大學商圈,鄰近大直捷運站200公尺,邊間三角窗店面,租屋就找大家租屋網. 於 www.great-home.com.tw -

#23.[台北中山]實踐大學大直街大直捷運站之勝拉麵2020年菜單

[台北中山]實踐大學大直街大直捷運站之勝拉麵2020年菜單,不死鹹的豚骨拉麵 吃得到蔬菜 甘甜,大直平價拉麵推薦. 1980. 於 sherrylyu14.pixnet.net -

#24.【食記】 愛弟豆花- 大直捷運站附近中山區 - 台灣貪吃胖的玩樂 ...

【食記】 愛弟豆花-炎日夏天就來大直街運喝碗冰涼豆花-(大直捷運站附近中山區). 今天跟表哥兩人來到大 ... 於 twpang.com.tw -

#25.Ubike 北安大直街口 - 資訊簡介

Ubike 北安大直街口. 微笑單車. 地址:台北市中山區北安路676號前人行道. 網址:https://www.youbike.com.tw/. 資料來源:Ubike官網 圖片來源:Ubike官網. 分享資訊. 於 ezlife88.com -

#26.水岸大直的美食散步 - 今周刊

從捷運文湖線大直站一號出口走進大直街,三十四巷的「Balcony 陽台cafe」和實踐大學齊名;喝咖啡還要有心地爬上二樓,是因為陽台正是大直文人交換藝文訊息 ... 於 www.businesstoday.com.tw -

#27.180824 大直傑座高樓美景

大直 傑座位在明水公園、大直捷運站週邊的住宅區的中心地帶,二十年的電梯大樓社區,傑座是非常具有代表性的優質社區哦!這一戶不僅三面採光,窗景無遮擋, ... 於 allyahouse520.pixnet.net -

#28.【台北|中山】鍋饕精緻涮涮鍋-大直街實踐大學旁超值大盤肉火鍋

火鍋/涮涮鍋. Apr 16. 2016 21:53. 【台北|中山】鍋饕精緻涮涮鍋-大直街實踐大學旁超值大盤肉火鍋-牛小排+10送一盤-打卡送培根牛(豬)-美味紅酒牛肉(捷運大直站) ... 於 hamibobo.tw -

#29.在台北, 怎樣搭巴士或地鐵去宋爸美食, 臺北市中山區大直街10號?

在台北, 怎樣搭公共交通去宋爸美食, 臺北市中山區大直街10號. 以下公共交通線路會停靠宋爸美食, 臺北市中山區大直街10號附近. 巴士: 208, 287區, 33, ... 於 moovitapp.com -

#30.門市據點| 傑昇通信~挑戰手機市場最低價

地圖請選擇您所在地區,我們將提供您最鄰近的傑昇通信直營門市。 萬華西園店. 電話:(02)2307-9559; 地址:台北市萬華區寶興街46號 ... 大直北安店. 於 www.jyes.com.tw -

#31.[有Carrot cake] 陽台咖啡地址:台北市大直街34巷20號2樓捷運

[有Carrot cake] 陽台咖啡地址:台北市大直街34巷. adaymag. A Day Magazine. 6k followers. Follow. 隱身在台北公寓老宅二樓,5間一個人獨處時想去的恬靜咖啡廳─ ... 於 www.pinterest.com -

#32.大直街127巷公寓- 台北 - 窩牛網

交易日期, 地址, 類型, 售價, 每坪單價, 建坪, 屋齡, 樓層, 備註. 10407, 臺北市中山區大直街67巷31~60號, 公寓(5樓含以下無電梯), 1,270萬, 25萬, 51坪, 36年4個月 ... 於 snailhouse.com.tw -

#33.『樂活‧食記』轉角小麵店,高筋麵條,根根分明@大直實踐 ...

沿著綠意盎然的小巷往實踐大學方向前進,另一條美食幹線大直街就在眼前啦! 今天食記要介紹的主角是位於大直街33巷口,大直圖書館對面的轉角小麵店, 於 boookit.blogspot.com -

#34.『米塔集團』跨國連鎖餐飲集團 - 1111人力銀行

迄今旗下拓展15大餐飲品牌,於2020年展店突破超過百家分店, ... 基隆店○基隆市信義區信二路290-1號; 02-24253718; 大直店○台北市大直街62巷2號; 02-25331918 ... 於 www.1111.com.tw -

#35.大直街_百度百科

在哈尔滨市有一条贯穿市区东西的笔直大街,人称"龙脊龙背"上的路--那就是大直街。大直街位于全市中心,东起哈尔滨游乐园,西至电表厂与学府路衔接, ... 於 baike.baidu.com -

#36.擬訂臺北市中山區北安段一小段165地號等3筆土地都市更新 ...

中山區大直街、大直街84巷、大直街94巷所圍街廓內之北側。 是否位於更新地區, 非位於更新地區. 相關連結. 縣市政府案件連結, 擬訂臺北 ... 於 twur.cpami.gov.tw -

#37.大直街(哈爾濱)

歷史. 道路於1899年開始修建,通車後因道路筆直寬闊,故被命名為大直街,俄語稱Большой Проспект。後以紅軍街為界,分為東大直街和西大直街兩部分。 於 www.wikiwand.com -

#38.推薦捷運大直站美食10間攻略 - 尋找美好角落

地址:台北市中山區大直街46巷6號. 這裡有各種不同香氣的辣. 如果你喜歡吃辣一定會喜歡這間店. 如果你不喜歡吃辣. 這裡也有清燉牛肉麵. 於 kk961208.pixnet.net -

#39.陳孝儒· 臺北市中山區大直街129號- 殷軒商行

殷軒商行統一編號為14729001. 代表負責人為陳孝儒. 所在地為臺北市中山區大直街129號。 於 opengovtw.com -

#40.臺北市中山區大直街單57號以下郵遞區號

縣市, 臺北市, 段號, 大直街. 鄉鎮[市]區, 中山區, 投遞範圍, 單57號以下. 路(街)名, 大直街, 郵遞區號, 10463. 地址, 臺北市中山區大直街單57號以下 ... 於 zipcode.lookup.tw -

#41.【104?? 臺北市中山區】大直街Dazhi St., Zhongshan Dist ...

104臺北市中山區大直街~大直街Dazhi St. ~ Dazhi St.Zhongshan Dist., Taipei City 104 臺灣地區郵遞區號表104 臺北市中山區大直街. 於 zipcode.pixnet.net -

#42.台北市中山區大直街| 地址查詢/英譯/郵遞區號 - 英漢字典

《地址》台北市中山區大直街《英譯》. Dazhi St., Zhongshan Dist., Taipei City, Taiwan (R.O.C.). 緯度: 經度: BESbswy. 於 cdict.net -

#43.大直御花園-臺北市中山區-成家網,掌握社區行情,資料最齊

地址大直街15號; 屋齡21 年; 總戶數61 戶; 樓層 地上14 樓, 地下4 樓; 坪數規劃51-92 坪; 公設比25% - 27%; 基地面積837.00 坪; 大樓外觀二丁掛; 大樓型態電梯大樓 ... 於 twhome.net -

#44.大直佳佳牛排館∥ 吃到飽的鹹粥與炒飯是亮點 - 七先生與艾小姐

結束工作看時間尚早,. 又逢不遠的佳佳牛排館剛開始營業,. 就決定往佳佳牛排館奔去囉! 佳佳牛排館. 地址:台北市中山區大直街41號. 於 www.esther7.com -

#45.台北大直黃抄手 - 夢與幻的地圖

店名: 黃抄手(大直)電話: 02-8509-2852地址:台北市大直街18號用餐時間:2012/1價格:50-100拍攝相機: Olympus XZ-1個人評價: 一般這間是再度去找 ... 於 savvik123.pixnet.net -

#46.台北市中山區大直街的中古屋新屋共有9 筆出售中 - HouseBe ...

台北市中山區大直街的中古屋新屋共有9 筆出售中,大直華盛頓車位11.36坪售價:150萬,*御花園*坡道平面車位14.4坪售價:280萬,大直街公寓30.81坪售價:2768萬,大直 ... 於 www.housebe.net -

#47.轉角小麵店,大直必吃!實踐大學旁的平價小吃攤 - 愛食記

每到中午下課時間,大直街上各個餐廳小吃店就會湧入許多實踐學生們, 於 ifoodie.tw -

#48.大直御花園- 社區 - 信義房屋

台北市中山區大直御花園,立即查看大直御花園每坪平均單價與詳細交易資訊,信義房屋提供台北市中山區周邊社區大樓房屋最完整即時實價登錄、降價宅、 ... 大直街15號3樓. 於 www.sinyi.com.tw -

#49.臺北市中山區大直街49號公司行號登記清單 - 樂趣地圖

臺北市中山區大直街49號公司行號登記清單。包含:購飲股份有限公司,總動員食品行,大直小品茶行。總共有7 筆公司行號登記清單資料,以下是1 - 7 [第1 頁]。 於 poi.zhupiter.com -

#50.臺北市中山區大直街1號4樓(門口上方天花板)

熱點:中山大直二區民活動中心. 地區:區民活動中心. 地址:臺北市中山區大直街1號4樓(門口上方天花板). 查看附近資料: 景點 路況 公車站牌 停車場 微笑單車 於 cloud.taipei -

#51.路線資訊 全國垃圾車清運路線查詢網 - 環保署

清運序 清運點名稱描述 清運時間 一般垃圾 廚餘回收 資... 1 北安路520號前 18:00 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一... 2 北安路458巷41弄16號前(大直市場) 18:15 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一... 3 北安路538巷1弄1號前 18:37 一、二、四、五、六 一、二、四、五、六 一... 於 hwms.epa.gov.tw -

#52.臺北市大直街附近的公司行號 - GO台灣公商查詢網

木蘭小館|孫慧敏|臺北市中山區大直里大直街46巷24號|統編:42487433,吳極限商行|吳珮琪|臺北市中山區大直里大直街61號1樓|統編:88136116,美華電線電纜股份有限公司|| ... 於 gotw101.com -

#53.大直街-台北市實價登錄完整揭露到門牌 實價登錄比價王

中山區大直街52巷13號2樓2. 2,730 萬75.1 萬/ 坪. 總建坪 36.33坪 無車位 -- 樓層 2/5樓. 房廳衛 3 / 2 / 2 屋齡 38.6年 地坪 8.68坪. 110/08公寓. 中山區大直街67巷27 ... 於 price.houseprice.tw -

#54.台北市中山區大直街8號4樓-公寓

案名, 中山【大直街公寓】近大直捷運站大直國小大直高中台北法拍, 案號, 109.04.23.02. 地址, 台北市中山區大直街8號4樓. 銷售狀態, 本房屋已停拍, 售價, 售916萬. 於 www.xn--94168-hk2hp30j9gm6yf.tw -

#55.全家便利商店- 全家大直店- 台北市中山區, 電話 - 大家找優惠

台北市中山區的全家便利商店全家大直店,住址:104台北市中山區大直街33巷1號,電話:02-25328875,店號:018505,特殊服務:夯番薯、休憩區、Fami-WiFi,有收錄MENU, ... 於 twcoupon.com -

#56.大直大直街開鎖換鎖

大直大直街開鎖換鎖. 颱風天火速幫忙開鎖換鎖. 0982-401-051. 0982-751-205. Line:0982401051. 高先生. 全站熱搜. 美食優惠都在痞客邦,快來下載痞客邦APP. 於 jay760401.pixnet.net -

#57.披薩外送外帶線上訂購| 網路訂餐披薩享優惠| Pizza Hut 必勝客

台灣Pizza Hut披薩外送外帶熱送到府!線上訂購多種豐富披薩口味,各式網路訂餐優惠超值套餐外送菜單DM和個人餐組合! 於 www.pizzahut.com.tw -

#58.台北市大直街1樓獨立套房C(近實踐大學及內科)-中山区民宿

中山区· 普通公寓里的独立房间· 台北市大直街1樓獨立套房C(近實踐大學及內科) · 房客评价 · 房源位置 · 房东 · 爱彼迎旅行保障 · 更多中山区民宿推荐 · 继续探索更多目的地 ... 於 www.airbnb.cn -

#59.全家便利商店(大直店),02-25328875 - 找優惠

全家便利商店(大直店),電話:02-25328875,地址:台北市中山區大直街33巷1號. 於 www.findcoupon.tw -

#60.臺北市大直國民小學

臺北市大直國民小學 · ::: 目前無資料. 電腦版. 於 www.tzes.tp.edu.tw -

#61.城市散策!融入生活感的大直慢時光小旅行 - 毅傳媒

今日大直,幾乎是時尚、美食的代名詞,百貨、五星級飯店林立,甚至還有所謂的米其林餐廳一條街。不過回首過往,數百年前,生活在這一帶的人或養鴨、或 ... 於 yimedia.com.tw -

#62.[臺北] 中山區北安路595巷(北安路595巷2弄口至大直街口)調整 ...

臺北市中山區北安路595巷(北安路595巷2弄口至大直街口)現為雙向通行,前經當地居民反映使用需求,建議調整為單向通行;經進行問卷調查,結果顯示多數居民贊成該路段由 ... 於 168.motc.gov.tw -

#64.大直街84巷廢墟,重新美化成休閒散步公園,另加裝8個椅子

地下ㄧ層出租35坪三房ㄧ大廳ㄧ衞,可作住家兼工作室,舞蹈教室.....等離大直捷運站2分鐘,近實踐大學,邊間,通風設備完善,環境極佳,住辦皆宜,歡迎賞屋0932-200801. 於 www.facebook.com -

#65.臺北市中山區大直街公司 - 臺灣政府資料DATAGOVTW

統一編號 公司名稱 代表人 28459920 鈺京工程有限公司 鄭淯元 24550834 蓓思佳有限公司 曾琪媖 89631584 得堃有限公司 曾琪媖 於 datagovtw.com -

#66.大直美食,林文必涼麵,涼麵口味多爽口又好吃 - 吳大妮

大直林文必涼麵店家資訊. 林文必涼麵. 地址:台北市中山區大直街38號. 電話:02 8509 2716. 營業時間:10:00-22:00(週日公休). 大直-林文必涼麵 ... 於 wudani.com -

#67.臺北市中山區大直街- 台北 - 郵遞區號查詢

查詢臺北市中山區大直街郵遞區號(五碼,3+2碼), 臺北市中山區大直街. 於 zip5.5432.tw -

#68.內湖「詠大直」法拍拖累…女豪宅客超狂「轉手給自己」價驚

「詠大直」預售時期曾喊價每坪逾80萬元,2016年成屋銷售每開價70至75萬元,社區位於內湖區文湖街21巷,較接近捷運劍南路站,總戶數70戶,樓高共11樓,社區 ... 於 fuhouse.setn.com -

#69.关于大直街等校门开启的通知 - 今日哈工大

根据新冠肺炎疫情防控形势和学校秋季学期开学整体安排,经研究决定,自2020年9月7日起,重新开启一校区大直街出入口、文道街出入口、二校区南门(黄河 ... 於 today.hit.edu.cn -

#70.捷運大直站/Bee's Plan古巴三明治/大直街古巴三明治/熱壓吐司 ...

捷運大直站/Bee's Plan古巴三明治/大直街古巴三明治/熱壓吐司/可預約/可外帶/飽足感/美味可口. 無意中發現一家 ... 於 ivy469525.com.tw -

#71.請問大直街(近實踐大學)附近的舊公寓(5層樓)行情? - Mobile01

請問大直街(近實踐大學)附近的舊公寓(5層樓)行情? - 請問大直街(近實踐大學)附近的舊公寓(5層樓)行情?最近在看附近的房子,請專家給個意見, 謝謝!(台北市第1頁) 於 www.mobile01.com -

#72.[閒聊] 淺談『大直』 - 看板home-sale - 批踢踢實業坊

大直文化最深的地方, 在樂群一路以北(這排俗稱大直河景第一排,名人有張忠謀和鄭弘儀住這) 大直街以東(實踐大學、大直捷運站、海基會在這附近) 北 ... 於 www.ptt.cc -

#73.丁家樓大直店,乾淨清爽的麵食館,捷運大直站@瑪姬幸福過日子

在大直靠近實踐大學這裡的街上,我個人是認為,『牛肉麵』說真的也是很個人的口味,. 之前也去過一家,朋友大力推薦的,我特地跑去吃,也是生意很好,名人 ... 於 drm88.pixnet.net -

#74.臺北市中山區大直街商業公司登記

臺北市中山區大直街商業公司登記。包含:東忠企業行,上金榜書局,政蓬水電工程行。總共有550 筆商業公司登記資料,以下是1 - 20 [第1 頁]。 於 aibee.com.tw -

#75.臺北市中山區大直街92號的公司行號

臺北市中山區大直街92號的公司行號,保益橋顧問股份有限公司,美洲建設股份有限公司,尚選國際電子有限公司. 於 www.twfile.com -

#76.英屬維京群島商亞洲國際發展有限公司台灣分公司大直門市

臺北市中山區大直里大直街48號1樓. 於 www.findcompany.com.tw -

#77.台北市中山區大直街63號房價查詢- 591實價登錄

單價已扣車位,成交時間近到遠排序. 109年04月6房0廳4樓60.0 萬/坪. 2,091 萬. 房屋34.9坪. +. 0 萬. 無車位. = 2,091 萬. 大直街63號4樓. 查看明細. 於 market.591.com.tw -

#78.台北市中山區大直街實價登錄3.0 全台最新房價查詢

成交年月 型態 總價 建坪 地坪 樓別 屋齡 格局 11009 公寓 2,350萬 37.18坪 9.37坪 4~ 4/ 5 39.6年 3房(室)2廳1.5衛 11009 公寓 2,730萬 36.33坪 8.68坪 2~ 2/ 5 38.6年 3房(室)2廳2衛 11008 公寓 1,600萬 24.95坪 5.81坪 5~ 5/ 5 29.5年 3房(室)2廳2衛 於 evertrust.yungching.com.tw -

#79.實踐大學台北市大直街70 號

走新生高架道路至圓山靠右往大直方向,直行北安路,在大直街左轉即可到達本校。 2. 行經建國高架道路往中山高方向,轉接中山高北上路段,在「濱江街」出口下高速公路, ... 於 210.70.94.83 -

#80.【大直】牛排店的鹹粥/炒飯居然是主角!捷運大直站美食

鄰近捷運大直站、實踐大學台北校區,開車前往可將車停放在實踐大學停車場再步行過來。大直佳佳牛排的空間不算小, ... 地址:台北市中山區大直街41號. 於 ireneslife.com -

#81.【台北市中山區】大直肉圓-大直街必吃老店肉圓 - 美食過客

店外店內美食吃到美食,真是開心,完美一天店家資訊店名: 大直肉圓地址: 台北市中山區大直街8號電話: 02 2532 9235 開放時間: 09:00–2. 於 aweipixnet.pixnet.net -

#82.大直海砂屋等22年開拆改建22層大樓!單價預估衝破150萬

據建管處資料,中山區大直街84巷1~19號,及94巷2~12號共80戶,於1999年8月間經北市府函請拆除,2010年公告列管,並於2011年限期停止使用,函請自行拆除。 於 house.ettoday.net -

#83.大直美食新據點人氣料理有特色 - 蘋果日報

看好大直商圈的消費潛力,去年底ATT 4 Recharge盛大開幕引進名人坊、文華餅房等重量級餐飲,老字號的美麗華百樂園也緊接著重新規劃5樓主題餐廳區,於 ... 於 tw.appledaily.com -

#84.Metro Taipei - 臺北捷運

車站名稱. BR14大直站 大直. 車站地址. 104044臺北市中山區北安路534之1號 Google地圖(另開新視窗). 無障礙電梯位置. 1.出口電梯:出口1(大直婦女中心)及出口3(臨海 ... 於 web.metro.taipei -

#85.台北市中山區大直街9巷7弄2號4樓

4F, No. 2, Aly. 7, Ln. 9, Dazhi St., Zhongshan Dist., Taipei City 104040, Taiwan (R.O.C.)。 台北市中山區大直街 ... 於 twzipcode.com -

#86.[北市中山區美食大推薦!!]賢記熱炒~快速翻炒的鼓動!

這道便當小布給推!好吃! 以上是小布的主觀試吃給小夥伴們參考參考 !!賢記熱炒!! 地址:10462台北市中山區大直街44號. [likecoin] ... 於 bruce3515.pixnet.net -

#87.實踐大學店 - 摩斯漢堡

台北市中山區大直街59號. (02)8509-3529. 0700-2200. 回上頁. 店鋪情報. 店鋪檢索 · APP 訂餐 · 網路訂餐 · 電話訂餐 · 外送說明 · 店鋪活動. 於 www.mos.com.tw -

#88.台北法拍公寓大直捷運站大直國小大直高中中山區大直街8號

直接通話節省您的電話費、接收後續法拍資訊清償債務強制執行事件法拍屋地址:台北市中山區大直街8號4樓法院拍賣底價:916萬自備保證金:184萬拍次/點交與否:1拍/點交 ... 於 www.xn--889-yz0f900ahupq01a.tw -

#89.05/07(撤回)法拍屋 台北市中山區大直街33巷3號3樓| 實踐大學旁

台北市中山區大直街33巷3樓2樓. 公告內容. 辦理法院, 台北法院. 案號, 108執火139737. 拍賣時間, 109/05/07. 拍次, 第一拍. 點交否, 點交. 拍賣情況. 於 winhome168899.pixnet.net -

#90.大直街:就在實踐大學旁邊,走路1~2分鐘即可上學 - 租租通

臺北市中山區大直街62巷5弄4號五樓. 空間 雅房. 坪數 5坪. 樓層 5 樓/5. 建物 公寓. 格局 1房1廳1衛浴1陽台1廚房. 條件 可養寵物、可開伙. 租金包含 無. 押金 17600元. 於 www.dd-room.com -

#91.subway-大直店(台北市中山區大直街48號1樓)

台灣subway-大直店(台北市中山區大直街48號1樓)飯店住宿訂房服務, 即周邊景點美食資訊. 於 www.hostel.com.tw -

#92.【台北】大直生活圈優質生活環境、住商分明 - 地產天下

而北安路以東至明水路,屬於大直明星學校永安國小範圍,相對於大直街屋齡較新,社區有完善管理,因此20年以上華廈,成交行情為75~85萬元,15年上下的中古 ... 於 estate.ltn.com.tw -

#93.大直街北安路口紅綠燈 - Foursquare

See what your friends are saying about 大直街北安路口紅綠燈. By creating an account you are able to follow friends and experts you trust and see the places ... 於 foursquare.com -

#94.中山區大直街房屋出售、買房、買屋 - 樂屋網

台北市中山區大直街房屋出售資訊就看樂屋網。樂屋網提供中山區大直街房價成交行情及房市最新資訊,看更多更新買賣房屋物件,快上樂屋網. 於 www.rakuya.com.tw -

#95.麻古茶坊《台北大直店》歡慶開幕

台北大直店: 6/17(四)開幕門市電話:02-85091079 門市地址:台北市中山區大直街61號 若有開幕活動,小編會即時公布於粉絲專頁. 分享這則消息: ... 於 www.maculife.com.tw -

#96.公告本市中山區大直街94巷(大直街84巷至大直街)路邊停車格

一、收費路段:中山區大直街94巷(大直街84巷至大直街)一般小型車停車格位、身心障礙者專用停車格位及裝卸貨停車格位。 二、收費標準及方式:一般小型車停車格採戊種 ... 於 pma.gov.taipei