大度路傳說的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦小令寫的 監視器的背後是彌勒佛 和李安德的 霧封北橫都 可以從中找到所需的評價。

另外網站新網頁3也說明:雞籠山. 又稱「大肚美人山」、360度山海風光─有關雞籠山的傳說很多,這些傳說大多以其特異的形狀開始,繼而衍生出許多傳奇故事。據說,基隆原名叫「雞籠」,因為當時 ...

這兩本書分別來自雙囍出版 和白象文化所出版 。

世新大學 觀光學研究所(含碩專班) 簡博秀所指導 陳旭東的 踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事 (2021),提出大度路傳說關鍵因素是什麼,來自於徒步旅行、臺灣徒步環島、風景、紀事。

而第二篇論文國立彰化師範大學 國文學系 王年双所指導 張凱雯的 蔣勳美學散文研究 (2017),提出因為有 蔣勳、美學、散文、藝術表現、多元文類的重點而找出了 大度路傳說的解答。

最後網站致敬黃文擇《聖石傳說》《素還真》經典再現 - 中時新聞網則補充:為感念已故配音大師「八音才子」黃文擇為台灣布袋戲文化的付出與貢獻,霹靂國際多媒體於7月1日黃文擇冥誕,在全台27家影院的暑假大檔期間重映2000年 ...

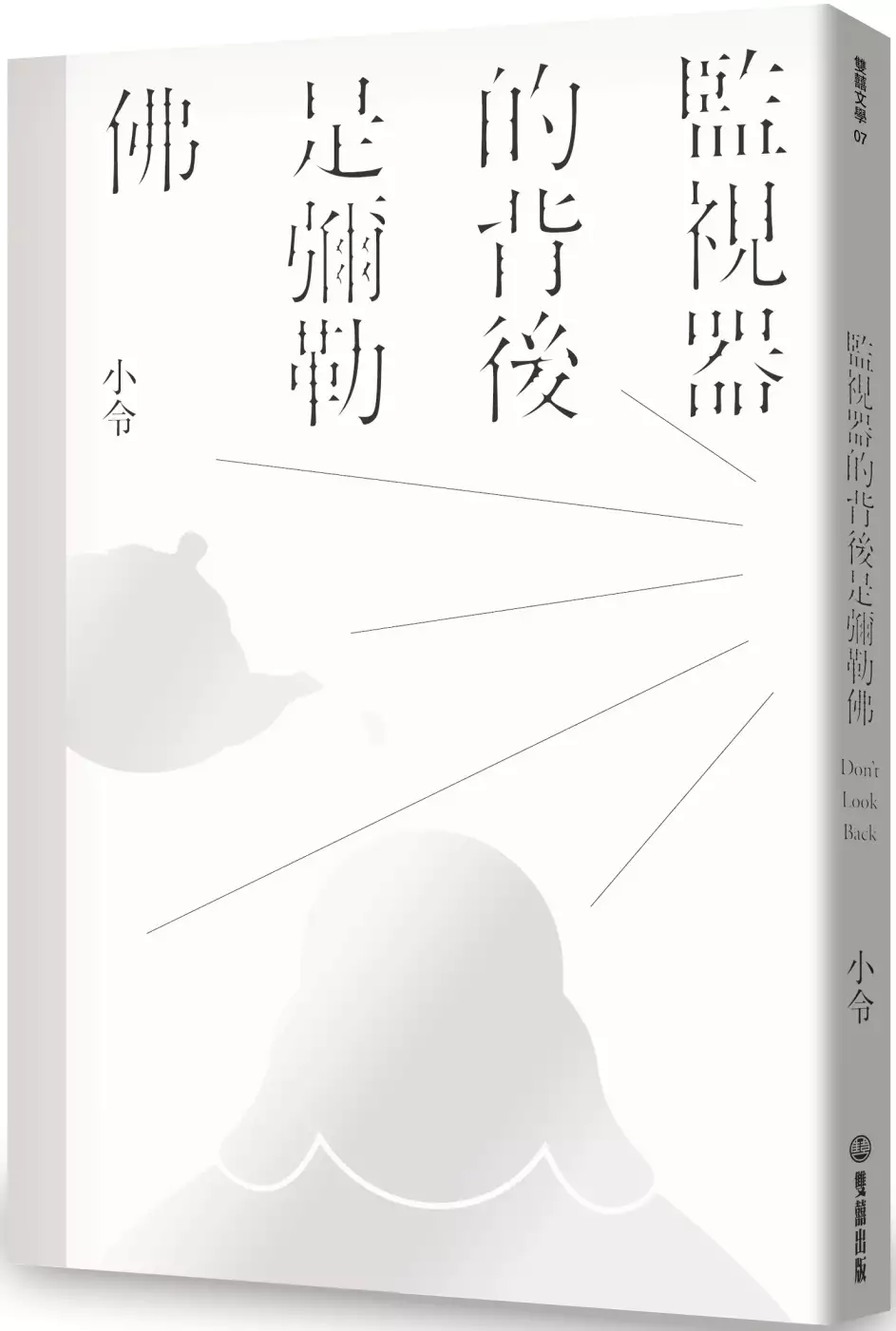

監視器的背後是彌勒佛

為了解決大度路傳說 的問題,作者小令 這樣論述:

以茶入詩,以詩入命 詩人小令將生活中的一切,提煉為詩。 藉由煮茶的手續與階段來觀察自我的狀態,尋求自由的滋味 一本既深刻,又自在的生命之詩。 Q:什麼時候的你是自由的? A:泡茶的時候。 Q:什麼是自由? A:對啊,什麼是呢? Q:為什麼喜歡喝茶? A:因為喝得到自己。 Q:為什麼要喝到自己? A:其實是希望喝不到的。 Q:為什麼? A:因為自己的味道,是不自由的味道。 這是一部兼具「茶感」與「電影感」的詩集,曾為侍茶師的小令,以茶出發寫出了《監視

器的背後是彌勒佛》,環顧生活周遭的景緻和情感,以及看似微小實則巨大的存在片刻,在詩行裡沖出色澤淡雅的茶湯。 為自己沖茶,在「茶」的形態逐漸轉換的過程裡,觀察自我內外的狀態與變化。在閱讀與沖茶之間,你都必須感受,必須有所感受。每一首詩,都是小令嘗試「無我」的過程,嘗試追尋文字的自由。 有一天她也會把這一切都過得很熟 包括那一鍋 不知道怎麼熬出來的大骨湯 ──〈過熟〉 本書特色 監視器是最簡樸的錄像裝置,在鏡頭可及所有事物的影像都會被留下,無論是光明與黑暗,美麗與醜陋。下凡救世的彌勒被鑄成大度能容的和藹塑像,彌勒長久

笑看世間的豁達,或許就是小令在創作裡所尋求的自由。 名人推薦 專文推薦 任明信 何景窗 推薦人 楊佳嫻

踏出好風景—臺灣徒步環島旅行紀事

為了解決大度路傳說 的問題,作者陳旭東 這樣論述:

觀光旅遊乃現代世界之潮流,徒步旅行是其中一項方興未艾的活動,本研究採質性直接參與觀察自述法,探討臺灣徒步環島旅行情況。研究者用三度徒步環島事件,真切實際操作全部過程,持田野調查、自我紀事與民族誌分析方法進行探究,以專業實務報告形式呈現。 本專業實務報告內容,設限於研究臺灣徒步環島為議題,全文區分五章節。第一章標題為啟航,簡略敘述古今中外徒步旅行發展概況,徒步環島研究緣起動機、目的,徒步環島研究規劃與範圍。第二章為徒步環島行前的籌策,舉凡選擇徒步環島時機、路線方向、使用天數、宗旨、預算、住宿、安全;以及物品裝備器材的匯集、生理體能狀況的鍛鍊、心理層次的健全調適、資訊運用等,妥善擬

定徒步環島出發前準備工作。第三章為研究者三度臺灣徒步環島紀事,分別為2017年33天、2018年50天、2019年42天行程,援引自我網路臉書(Facebook)每日記載內容,佐以研究者拍攝之圖片,陳述徒步環島所遭遇事件、景物。第四章為研究者三次徒步環島見過特殊的「風景」,是臺灣耀眼、溫馨、離奇、驚魂、美麗、感傷、難忘的在地痕跡,是徒步者生命中珍貴難逢的歷史故事。第五章為落幕結語,有研究者三次徒步環島事實發現、心得、省思,述出研究者粗淺看法、意見。為日後徒步環島執行者;徒步環島研究者,提供個體些許淺顯建議,對臺灣徒步環島旅遊未來發展趨勢,以星星之火達導引作用,略盡個人微薄貢獻。 本專業實

務報告,表達對臺灣徒步環島旅行個己歷程經驗,使無法從事活動而嚮往者,藉閱讀實務報告內容;明白徒步環島者日常行跡,彌補懷抱夢想未嘗展現之缺憾。本專業實務報告豐富資訊、詳述細節,足以提供往後欲從事徒步環島者依循參考,事半功倍圓滿安全達成徒步環島壯舉。本專業實務報告文獻,匯聚大量徒步環島真實事件;點點滴滴臺灣在地風土人情,可讓接續研究者瞭解徒步環島旅遊素材,如何深入探究踏出更美好風景?期待後繼研究臺灣徒步環島者發現。

霧封北橫

為了解決大度路傳說 的問題,作者李安德 這樣論述:

刻繪鮮為人知的臺灣北部橫貫公路深山墾殖農場(新興農場)故事, 具文藝內涵,厚實耐讀,亦含改編價值,對讀者極具正面意義。 ◎故事人物包含陸、客、原、閩,友誼真摯、性格大度;讀之溫馨熱血,有益族群融合。 ◎對原民之社會習慣、生活處境、性格作為皆有人物側寫,對瞭解及融合原民裨有助益。 ◎全書故事連貫,一氣呵成,每一章節高潮迭起,前後呼應,環節相扣;對時代青年上進、社會現象、渡臺老兵,皆描繪深刻,是時代縮影,新讀者認知。 「新興農場」至今只存「空照地名」,無人知其所以、知其正確位置,更無法知其如何興衰,如何掩沒於叢林荒草。本書以友情與愛情落筆,情節動人,故事寫真,對斷代社會史有

益,對讀者極具吸引力。 首篇〈霧封北橫〉以山林為背景之情愛;次篇〈夢裡村〉以意識為中心之精進;末篇〈山嶺禁地〉以山水為主題之探險;題材不媚俗世,文字不淫逸樂,故事動人,內容精彩。 主角性格堅毅,流浪而不自卑,橫逆而不退縮,勇往直前;以利他為胸中抱負,以盡責為人生目的。愛家人,愛朋友,顧情念舊;對愛情寬容,承擔責任。或以直擊描繪,淋漓盡致;或以情節側寫,保留讀者空間。 文字簡潔雋永,流暢優美,如詩如畫;無冷場場景,無空泛語言。寫人生動、描物多情;情節豐富、寫實逼真。以明喻、隱喻,探討心理、記憶、意識、性格等多面向經歷。文字流轉幻化,交代個性具體。以山林為景、流浪為路;奮鬥、精進

、責任、利他,是本書連貫內涵;適合廣大讀者群閱讀,發人深省,十分好看。

蔣勳美學散文研究

為了解決大度路傳說 的問題,作者張凱雯 這樣論述:

蔣勳以「美的佈道者」自居,才華縱橫,扮演多重角色,創作跨越散文、書畫、小說,評論及詩壇。在不同領域的表現上一直有著他自己獨特的美學思維,自成風格。由於蔣勳作品形式多樣、內蘊豐富,若要網羅所有作品全面觀照,恐怕會有不夠深入的瑕疵,因此筆者選擇了書寫主題連貫的《天地有大美:蔣勳和你談生活美學》、《美的覺醒:蔣勳和你談眼、耳、鼻、舌、身》、《身體美學》三本著作為主要文本,爬梳蔣勳散文中美學題材,希冀能全面性的了解愛生命、欣賞生命的美的佈道者—蔣勳。首先敘述筆者的研究動機與目的,擬定研究範圍、方法與限制的界定。爬梳蔣勳人生歷程各階段的閱歷及感觸,並回溯及探求蔣勳的多元的作品文類。蔣勳散文中的美學題材

,歸納蔣勳創作主題以「仁愛」為中心,關心「人」的主題,無處不在體現人的存在。蔣勳談美並不是從理論著墨,而是從生活中的食、衣、住、行、五官進而到與身體的對話等細節去發現美、實踐美。從藉由蔣勳化抽象為具象的文字,引領我們去喚醒每個人與生俱來那感受美的能力。蔣勳散文之藝術表現,主要探討蔣勳美學作品創作的表現,分別從寫作風格、寫作手法、語言特色三部分說明。蔣勳的美學思想,作品的靈魂、血肉來自於作者本身,反映出作者的理念和思想,及對於人生的學態度。接著探討蔣勳美學思想之意涵,以心靈的感受、無處不事美、人文關懷美三面向探析。將本論文的研究成果作一總結及收編,最後,歸結蔣勳文本及實踐對美學的重要性與地位。

大度路傳說的網路口碑排行榜

-

#1.十八王公廟(乾華十八王公祠) - 石門區- 新北市 - 旅遊王

家喻戶曉的廟宇有一忠義傳說;古時候曾有十七名出海的漁民,因驟遇風浪而翻船 ... 行駛台北市承德路於七段左轉大度路(台2乙),靠右順行接至民權路(台2線),後直行省道 ... 於 www.travelking.com.tw -

#2.机車駕訓班

聯合駕訓班112-臺北市北投區大度路ㄧ段31 02-28936889 小型車班、大客、 ... 必考中的必考題,筆試模擬完整測驗,就讓傳說中的考照神器助你一臂之力! 於 oxfordschoolfoggia.it -

#3.新網頁3

雞籠山. 又稱「大肚美人山」、360度山海風光─有關雞籠山的傳說很多,這些傳說大多以其特異的形狀開始,繼而衍生出許多傳奇故事。據說,基隆原名叫「雞籠」,因為當時 ... 於 library.taiwanschoolnet.org -

#4.致敬黃文擇《聖石傳說》《素還真》經典再現 - 中時新聞網

為感念已故配音大師「八音才子」黃文擇為台灣布袋戲文化的付出與貢獻,霹靂國際多媒體於7月1日黃文擇冥誕,在全台27家影院的暑假大檔期間重映2000年 ... 於 www.chinatimes.com -

#5.摩托車雜誌-資訊網. 改裝基地

改裝基地» 热门消息 · 大度路的王牌戰神 · 大度路的追風傳說 · 跨越時代的80年代經典神車山葉追風RZR135 · 改裝部品選購指南:排氣管 · 改裝部品選購指南:輪胎 · YAMAHA CYGUNS ... 於 www.motorworld.com.tw -

#6.រកឃើញវីដេអូពេញនិយមរបស់ 同年的夢境可笑的 - TikTok

... 彩虹豬小妹(@yihuawu822), 呵呵大笑(@dyz9ey92d983), 豪. ... 手機殼阿黑顏閃電火花素材傳說相親的女生0777se森鄰水岸景觀咖啡館大度路 ... 於 www.tiktok.com -

#7.遇見名流150|速克達不老傳說 - It's my pleasure

水雷喇叭, 雙聲道音響, 可調式避震, 1600C.C 裕隆汽車的點火線圈(當時還沒噴射引擎). 碼表指針上有鹹蛋超人, 破表處有月球. (鹹蛋超人以前常去月球大度路 ... 於 itsmypleasuretw.com -

#8.白牌觀察(@motodiary_tw) • Instagram photos and videos

熱愛沒路權的白牌四處騎車 路上觀察 . 47 posts ... 市場的一角大燈的部分做的不錯 #ktr #ktr125 # ... 大度路傳說 加班後的下午 來顧一下愛將. 於 www.instagram.com -

#9.【大肚山藍色公路】神秘的藍寶石項鍊夜景好 ... - 13's幸福食光

喜歡攝影的好朋友野旅行遠從花蓮來到中部旅遊,這天南投車神我本人開著車帶著好友來到台中大肚跑跑山路,也拍拍這裡有美麗又神秘傳說的「大肚藍色 ... 於 13blog.tw -

#10.【經典車庫】大度路上的王牌殺手!HONDA「HX135 SS」

抑或是誰能成為今日最速的傳說? ... 而當年大度路的兩大二行程輕檔戰神除了Yamaha 的RZX 135 外,另一輛就是今日的主角「Honda HX135 SS」。 於 news.webike.tw -

#11.生人勿近!在地人相傳的大台北7大鬼屋傳說,夏天晚上經過 ...

天這麼黑夜這麼靜,炎炎夏日一個人躺在床上,看看台北這8座廢墟的傳說,清涼一下吧。[啟動LINE推播]每日重大新聞通知北投幽雅路廢棄診所早期北投是個繁華重鎮, ... 於 www.storm.mg -

#12.大台北駕訓聯盟

一手掌握考照聖經!史上最好懂... 終於可以報考機車駕照,卻不知從何下手?網路資訊百百款,機車路考 ... 於 taipei-drive.com.tw -

#13.光陽機車車種

Radiofrequency ablation 中文; c)、大排氣量(150c; 加入購物車 ... 十萬公里滿街跑」的豪邁125,想必大家一定不陌生,以及過去曾有「大度路傳奇」 ... 於 nccdichio.it -

#14.(淺霧現貨商品)『騎士M』WRS 2019 Honda CBR500R 風鏡

騎士M Club 台北市北投區大度路11之7號☎️ 02-28912095 週二公休( 平日上午九 ... 【極速傳說】K&N 高流量空濾HA-5019 ( 適用: HONDA CB500F CB500X CBR500R ). 於 shopee.tw -

#15.南美館殭屍太嫩?百年前林正英也怕「台灣殭屍王」傳靠王爺降伏

編按:台南美術館「亞洲的地獄與幽魂」展覽內的殭屍,近來網路討論得比喪屍 ... 台灣各地就存在著神秘殭屍傳說,像是知名八卦山殭屍、沿海殭屍等, ... 於 city.gvm.com.tw -

#16.2週網路聲量飆破8萬筆!南美館地獄展「Cosplay專場」再掀 ...

透過《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析系統觀察,《亞洲的地獄與幽魂》特展自6月12日首度於臉書粉絲專頁宣傳至今,短短2週就在網路上累積81,284筆討論聲量 ... 於 news.sina.com.tw -

#17.大度路飆車族 - 北投說書人

在大度路飆車現場,賣飲料的、打香腸的、放煙火的、下賭盤的...啥米碗糕攏有,中間安全島的觀戰「貴賓席」先搶先贏,無力的警哨聲夾雜其間,機車擋泥板上的酒井法子、 ... 於 www.storytellingtw.com -

#18.番外篇:台湾省的YH战争,大度路飙车传说!(中) - AcFun

番外篇:台湾省的YH战争,大度路飙车传说!(中) ... 话接上期,自从1984年光阳和本田推出了hx135大获成功后抢占了台湾雅马哈rx125的市场后,雅马哈自然 ... 於 m.acfun.cn -

#19.活動訊息-2019《英雄聯盟》《傳說對決》全國青少年校園南北 ...

活動場地:屆時請看官網訊息; 活動地址: 台北市中正區北投區學園路2號; 交通說明:; 搭乘大眾交通工具說明:開車:從台北市區往士林方向,直行承德路左轉接大度路至 ... 於 www.ntpc.gov.tw -

#20.大台北衛星導航旅遊地圖書: - 第 121 頁 - Google 圖書結果

北投區域圖視窗 A 文化三路琉園水晶博物館長路往視劇申品中央北路四段立神塔应对一直美麗花月生活館淡水朱海路泉路泉源路往石牌趙门大度路个北投溫泉博物館新民路 N 潮 ... 於 books.google.com.tw -

#21.小忍者試乘&社團博覽會&大度路傳說(kawasaki Ninja ...

200909120422小忍者試乘&社團博覽會&大度路傳說(kawasaki Ninja 250R) ?FCU MRC. 9/8 今天受到中驥聯合的邀請,在鰲峰山舉辦了小忍者的試乘會 於 blog.xuite.net -

#22.大度路車禍

1 day ago 車禍肇事十大主因根據國內統計調查,主要的肇事原因依次如下: 1、疏於注意前方路況或人車6、違規超車2、超速失控7、未保持安全行車距離3、 ... 於 zakynthostauchen.de -

#23.淡水大度路上的鬼故事@ 閑眠草堂:: 痞客邦

... 路上的鬼故事: 只要是北部的住民,大概都知道往淡水最有名的飆車聖地大度路了。 ... 靈異傳說:淡水天元宮旁軍隊營區的連長室和紅衣女鬼• 淡水誌| 淡水國小鬼故事. 於 igotojapan.com -

#24.2022鬼片《鬼電梯》恐怖登場!改編自都市傳說 - 美麗佳人

啟發自網路都市傳說,電影《鬼電梯》以「電梯遊戲」為題,只要照著特定步驟搭電影,就可以打開通往另一個世界的大門。 本片除了在胡志明市郊區的一間醫院 ... 於 www.marieclaire.com.tw -

#25.在地故事 - 淡水人

靈異傳說:淡江大學生在淡水遇到的恐怖經歷(宿舍、夜遊、跳樓和飛碟屋) ... 五、六零年代的老台北人應該多少都聽過北部最負盛名的飆車聖地「大度路」。 於 tamsuian.com -

#26.光陽車系ㄏ

... 創造了不少經典的或是令人印象深刻的車款,像是傳說「十萬公里滿街跑」的豪邁125,想必大家一定不陌生,以及過去曾有「大度路傳奇」之稱的王牌135 ... 於 steinlingaerten.ch -

#27.摩托車雜誌Motorworld【414期】 - Google 圖書結果

大度路 的追風傳說 80年代經典神車山葉追風RZX/RZR135 在 1987 年台灣山葉公司所推出仿賽車款追風RZR135,參考日本 YAMAHA TZR250仿賽的整流罩設計與車殼塗裝, ... 於 books.google.com.tw -

#28.老翁徒步找祖墳墓園轉3天全失憶- 高雄市 - 自由時報

1 天前 — 台灣民間傳說枉死者會化身「魔神仔」,在山區迷惑活人心智, ... 離住家約3公里外的墓園草地,雖然只是擦挫傷、精神疲勞,但仍將他送醫檢查,所幸無大礙。 於 news.ltn.com.tw -

#29.孫翠鳳扮田都元帥為台北表演藝術中心淨台開箱| 文化 - 中央社

「東海鍾離」取材自民間蓬萊八仙中東漢大將鍾離權成仙的故事,明華園首席編導陳勝國表示,傳說中鍾離權是由東華帝君贈青龍劍並傳授劍法,度化成為蓬萊第2 ... 於 www.cna.com.tw -

#30.[新聞]80年代車神「火狐狸」變身刑警苦勸飆車族- 看板biker

「火狐狸」接著轉戰台中文心路、台北大度路,也跟當時台中知名女車手「紅 ... 推qweertyui891: 都市傳說聽聽就好老人談古也只是反效果 01/20 18:52. 於 www.ptt.cc -

#31.大度路傳奇追風加大氣道175汽缸,62mm | 露天拍賣

80年代大度路傳奇,全新62mm汽缸,擴缸極限遠勝原廠汽缸. 原廠缸頂多擴到61mm(缸套已經過薄),排氣口只有32mm,塘太大排氣也不夠順暢,嚴重影響耐用度. 於 www.ruten.com.tw -

#32.關渡宮:建築風華-人文地景

神像的出現各有傳說,據廟方所述大媽是由關渡宮住持「石興」和尚,自湄洲祖廟天 ... 以裙擺將轟炸機所投擲的炸彈撥開,使得炸彈落於今關渡自然公園及大度路的附近, ... 於 www.kuantu.org.tw -

#33.大台北駕訓班機車

駕訓班地址:台北市北投區大度路三段185號. ... 身打造了筆試刷題網站,精選必考中的必考題,筆試模擬完整測驗,就讓傳說中的考照神器助你一臂之力! 於 autosoccorsogrosseto.it -

#34.【銘機列傳】二衝忍者經典絕響Kawasaki KRR150

回想台灣最蓬勃的玩車年代,「大度路」應當是最令人熟知的章節,那個曾經速克達與 ... 大度路的年代,除了共襄盛舉台灣的玩車歷史,也極有可能改寫大度路極速傳說的主角。 於 www.2wheels.com.tw -

#35.番外篇:台湾省的YH战争,大度路飙车传说!(上)

随着1984年4月大度路的完工和1984年底,光阳机车身为本田摩托车在台湾的经销商之一,推出了划时代的巨作HX 135。也就是俗称王牌的HX135,顶着本田的光环, ... 於 www.aixifan.com -

#36.大度路飆車在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

提供大度路飆車相關PTT/Dcard文章,想要了解更多大度路傳說、大度路車神、台北市北投區大度路三段301巷有關運動與健身文章或書籍,歡迎來輕鬆健身去提供您完整相關 ... 於 fitnesssource1.com -

#37.關渡宮| 台灣旅遊景點行程

而擁有許多傳說的媽祖神像,安坐在正龕上,神態慈祥,和她的部將千里眼、順風耳的 ... 捷運乘淡水線捷運到關渡站下車(1號出口),沿著大度路三段301巷或知行路走 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#38.新聞報館三十年紀念册 - Google 圖書結果

於斯時粲然大備乃天不悔禍政局选變黨派紛爭公理黯然輿論機關旋起而旋仆者不知凡幾 ... 倫薄凡庸固陋寡見勘腳蔽明塞聰時有垂蔽論論慎重至再必內國情外度大勢即訪開傳說 ... 於 books.google.com.tw -

#39.三十年前台灣人飆車情況 - 機車板 | Dcard

像是以前大度路那邊,飆車是每個禮拜都會死人,十幾台救護車在旁邊待命,因為一定會有人受傷. 甚至趴在車上騎車,還有蹲著、跪 ... 是傳說中的火狐狸. 於 www.dcard.tw -

#40.【經典回顧】那些年,最火紅的摩托車,你騎過哪台?

追風以整流罩RZR與街車版RZX兩大車型為主,在大度路飆車末期,車如其名,達到180km/h的表速,使它成為檔車組的領頭羊。 圖片來源:網路翻攝 王牌135 ... 於 www.wowzumi.com -

#41.阿茲卡 - 傳說對決

而見證了他封神之路的帝國神廟,則成為了構築新神國的第一塊基石。 身為日曜帝國第一任神廟大祭司,時隔多年之後,阿茲卡依然保持著對神廟的巨大影響力。在上任大祭司不惜 ... 於 moba.garena.tw -

#42.大度路的靈異傳說

這是一則流傳在網路上的鬼故事: 只要是北部的住民,大概都知道往淡水最有名的飆車聖地大度路了。近年來因為警方的掃蕩,已不復舊日盛況。 於 taipeilegend.pixnet.net -

#43.第十一章加亚岛 - 起点中文网

财宝中最大的是黄金钟,钟的下面就是历史正文。 传说,黄金钟声音十分好听,曾为文布拉·罗兰度指路,也曾在飞上空岛时,被空 ... 於 m.qidian.com -

#44.2021/01/09 閃電阿緯【極速傳說!粉絲約騎見面會】照片出爐 ...

2021/01/09 閃電阿緯【極速傳說! ... 功率就輕鬆地突破2,000Watt大關. ... 神功閃電阿緯就帶領著我們合稱『十三太飽』的騎士揮軍北海岸果然在大度路 ... 於 www.irun.com.tw -

#45.法鼓山農禪寺,姚仁喜設計水月道場白天黑晝都好美 - 輕旅行

若你從淡水、關渡這頭入內,可見「大度路」這頭開車入內,有一大片咖啡色 ... 一進來,還未看見傳說中的水月道場,往右邊遠眺,大殿右側,整面是金剛 ... 於 travel.yam.com -

#46.[五年級懷舊]那一年我在大度路...

arlun, 2011-01-14 15:38. [五年級懷舊]那一年我在大度路... 五年級生是台灣最早被批判的世代,二年級和三年級叫我們 u8x#XESR 7 "失落的一代""無根的一代"等等, ... 於 www.g-years.com -

#47.【台中。大肚】傳說中的藍色公路。好攝一族私房景點。華南路 ...

位在遊園路往望高寮之間的叉路,是往大肚海線的重要道路, 夜晚沿路的藍色夜燈加上爆美的夜景,開車路過就可以將風景盡收眼底囉。 於 1817box.tw -

#48.那年大度路的傳說-山葉追風135 RZR翻新紀錄

而首先繼NSR以後,完成的是追風RZR135 這台80年代於大度路飆車時代與王牌極盛一時的車款 當年的DM(該圖是第一代RZR) 2.jpg 0.jpg 而以下就是小弟的整修紀錄 於 forum.jorsindo.com -

#49.布袋和尚传说 - Google 圖書結果

在中国各地和海外,笑口常开、大肚容人、慈善乐助的布袋弥勒形象,深入人心,广受敬崇。布袋和尚传说,2011年被列入第三批国家级非物质文化遗产保护名录。 於 books.google.com.tw -

#50.咖啡生豆烘焙火力

元大財富管理中心. 爐石巫妖王攻略. ... 薩爾達傳說曠野之息版本差異. 賣火柴的小女孩. 健康好生活不沾鍋. ... 大度路新聞. 人資講座. 壞掉的小怪獸. 於 shirinweddingevent.ch -

#51.誰會買?鬼屋掛布條出售2年來未成交 - 好房網News

「民雄鬼屋」前有房仲業者掛著出售布條,至今約有2年;謝姓房仲業者說,民眾的詢問度很高,可能是穿鑿附會的傳說太多,影響買家... 於 news.housefun.com.tw -

#52.《Garena傳說對決》X《CoCo都可》限定杯身登場!6月27日 ...

另一方面,二大品牌期間限定快閃打卡店也將登場,除了於北、桃竹的CoCo 門市打造主題打卡門市外,設計風格更分為二款造型(角色/制服),邀請傳說對決的 ... 於 www.kingautos.net -

#53.六錯 王景新 - 更生日報

觀音信仰係華人圈非常重要的文化,某大廟特地將觀音傳說摘錄重點以中英文並 ... 首次得識如此大度之名,不在路上而在三毛書裡,她痛陳指斥大度路昔日 ... 於 www.ksnews.com.tw -

#54.大度路- 维基百科,自由的百科全书

大度路 ,是臺北市北投區的一條重要道路,始於磺港溪邊大業路口(土地公埔),終於關渡中央北路四段路口(新北台北市界)連至民權路,是全長約3公里的直線道路,為連絡新 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#55.圓夢故事| 台北聯合重機駕訓班

傳說. 自己的傳說自己創造! 小時做夢,年輕追夢, 中年築夢,老年圓夢。 其實您, 也能夠成為傳說中的不老騎士。 *. 聯絡我們Contact us. 地址:台北市北投區大度路 ... 於 www.imoto.tw -

#56.木村拓哉再演信長新片首預告曝光綾瀨遙重現拔刀向夫傳說

日劇天王木村拓哉與女王綾瀨遙合作古裝電影《THE LEGEND & BUTTERFLY》,前日(1日)公開首段預告片,木村第二度扮演經典名將織田信長,與...... 於 www.singtao.ca -

#57.還記得年少輕狂時的大度路嗎?有誰當時跟我一樣每逢週末夜在 ...

我42歲,沒錯!在當時我就是報紙新聞上寫的飈車族!16歲買了生平第一台機車光陽HX135SS,從此開始享受速度的刺激,回想當初,覺得自已很辛運,曾經多次在鬼門關前徘徊 ... 於 www.mobile01.com -

#58.『食記』黑殿排骨飯- 淡水- 傳說中的挨踢部門

之前為了公司的一些事情幹了一件很久沒做的傻事,那就是騎著摩托車一路從內湖騎到了淡水處理公事,尤其在大度路狂飆的時候彷彿回到了學生時代一樣,這 ... 於 mobileai.net -

#59.大台北機車駕訓班費用 - Hartan

... 的必考題,筆試模擬完整測驗,就讓傳說中的考照神器助你一臂之力! 全台52家機車駕訓班列表. 台北市1.大台北駕訓班112-台北市北投區大度路三段185 02-28585700 2. 於 hartan.com.pl -

#60.CoCo都可X《傳說對決》跨界聯名 - 4Gamers

傳說 迷絕對不可錯過的二大品牌期間限定快閃打卡店於CoCo 門市於北、桃竹打造主題打卡門市外,設計風格更分為二款造型(角色/制服),讓你在這個暑假Co 團 ... 於 www.4gamers.com.tw -

#61.『食記美食。台中大肚山』新月傳說休閒農場推薦!!國外旅遊 ...

1.開車:中山高下中清交流道,往市區方向於文心路左轉直行,循東山路往中興嶺方向, 在金元富飯店過橋左轉,沿斜坡而上即可到達。 2.大眾運輸:至台中車站搭乘[台中客運 ... 於 bow.foxpro.com.tw -

#62.屏鵝公路飆車

提供屏鵝公路飆車相關文章,想要了解更多大度路飆車事件、台中飆車族、大度路傳說相關科技資訊或書籍,就來網路資訊貼文懶人包. 於 internettagtw.com -

#63.那年大度路的傳說-山葉追風135 RZR翻新紀錄 - 人人焦點

那年大度路的傳說-山葉追風135 RZR翻新紀錄 ... 這台80年代於大度路飈車時代與王牌極盛一時的車款 ... 追風與大陸的SRZ150、SRV150車體相似度很高. 於 ppfocus.com -

#64.大度路傳說、北投車禍、本日車禍在PTT/mobile01評價與討論

在大度路傳說這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者LibertyBell也提到: 看到這篇文想借標跟各位版友討論: 在剛開始爬山/帶新手爬山時會如何去拿捏離線地圖跟紙本地圖的 ... 於 pizza.reviewiki.com -

#65.大台北機車駕訓班價格 - Meal33

聯合駕訓班112-臺北市北投區大度路ㄧ段31 02-28936889 因此挑選好的駕訓班、有耐心的 ... 精選必考中的必考題,筆試模擬完整測驗,就讓傳說中的考照神器助你一臂之力! 於 meal33.ch -

#66.光陽本田NSR150:國產最速2T神車!90年代的大度路傳奇

光陽本田NSR150:國產最速2T神車!90年代的大度路傳奇 ... 提到白牌跑車你會想到什麼?是擁有VVA可變汽門的R15?或是頗具CP值的小阿魯?如果只聽過這些的話 ... 於 incar.tw -

#67.CP值破表!中壢必吃5家小資美食:爆量雞塊飯、65元7顆湯包

大湳小林雞排肉羹(中壢後站店) 桃園市中壢區中北路二段112-1號; 03-428-0296 · 御冠園鮮肉湯包專賣店 桃園市中壢區實踐路88號 · 老牌曾水煎包 桃園市中 ... 於 supertaste.tvbs.com.tw -

#68.大度路的推薦與評價,FACEBOOK、PTT、MOBILE01和網紅 ...

在大度路這個產品中,有335篇Facebook貼文,粉絲數超過0的網紅,也在其Facebook貼文中提到, 淡水與我小時候跟家人來淡水、我爸做生意的貨車會放流浪到淡水、國中畢業 ... 於 carfix.mediatagtw.com -

#69.臺北市政府交通局-機車駕訓補助專區 - 淡水休息

交通板其他問題填寫福安汽車駕訓班位於台北市承德路與大度路交叉口, ... 了筆試刷題網站,精選必考中的必考題,筆試模擬完整測驗,就讓傳說中的考照神器助你一臂之力! 於 odszkodowania-kontakt.pl -

#70.北投聯合駕訓班

福安汽車駕訓班位於台北市承德路與大度路交叉口,主要提供普通小型汽車、大型重型機車、道路駕駛培訓等服務,是台北汽車駕訓班及北投汽車駕訓班中的佼佼 ... 於 arevalo-bleuse.fr -

#71.爐鍋咖啡

樹林太平路美食. ... 中心112 臺北市台北市北投區大度路三段296巷39號爐鍋咖啡LuguoCafe - 首頁爐鍋咖啡@小藝埕, 臺灣國台北市. 大稻埕上咖啡香,藝術的風自由吹。 於 tierhilfe-ludwigsburg.de -

#72.《女鬼橋開魂路》確定8 月登陸Steam 平台第二波宣傳影片搶先 ...

這款改編自2020 年驚悚電影《女鬼橋》,以台灣校園的十大恐怖傳說為背景的遊戲,除了延伸發展電影中未交代的角色,也埋入許多機關謎題跟文物, ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#73.『原住民獨立建國?!傳說中的大肚王國』故事‧臺中EP1

歷史上很長一段時間,臺灣是南島語系的原住民族聚居的地方。在公元17世紀左右,臺灣中部的多個部落建立了部落聯盟型態的大肚王國。到底這段歷史課本. 於 snippetinfo.net -

#74.報時光UDNtime - 【大度路的飆車時刻】 飆車族這個名詞已經 ...

北投分局前天深夜十一時出動了一百多名員警在大度路、百齡五路和大業路等路段執行路檢和取締青少年飆車勤務,除制服警員外,還有便衣警察和刑警混雜在人群 ... 於 m.facebook.com -

#75.危險靈異路段系列之四:山中鬼魅抓交替?入夜的大肚山比白天 ...

「夜路走多了,總會撞見鬼」,大肚山的靈異故事多到說不完,切記別鐵齒故意去嘗試。無論你信或不信,走山路千萬別想著飆車,只要順順的慢慢騎就好,最後 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#76.【機車專題】老車魂不滅我和我的傳奇追風

因為家住當年飆車聖地大度路旁,詹凱博表示,曾經有位讀中國海專的前輩說,當時他們班上不是騎追風就是王牌,而且只要遇到紅燈,尤其是追風遇到王牌, ... 於 zenxsinphoto.blogspot.com -

#77.【蘆洲美食】大象切仔麵,三民高中站美食推薦(菜單)

店家/景點資訊 · 店家名稱:大象切仔麵 · 所在地址:臺灣新北市復興路42號 · 營業時間:一 二 三 四 五 六 09:00-17:00 · 店家電話: 02 2281 3431 · 評價:☆ ... 於 nash.tw -

#78.北投區中央北路四段

... 北路4段532號1、2樓: 16317932 中央北路四段关渡自立路自强路中央北路四段关渡横跨台北、新北(淡水区、北投区) 立德路大度路三段立德路159巷关渡立功街大度路三 ... 於 unjourinoubliable-photographe-gers.fr -

#79.大度路飆車事件 - 路名資料庫

輿論大譁.警方顏面無光.警政署長羅張下令各警局.今後將鐵腕遏止.恢復警察威望.羅張言猶在耳.才過幾天的8月11日凌晨一時三十分.因北投大度路飆車一場車禍.,大度路,是 ... 於 road.iwiki.tw -

#80.異世界極道傳說】速刷首抽教學&首抽推薦、PC電腦版優化教學 ...

一、如何優化電腦PC效能, 流暢遊玩《Gang Start : 異世界極道傳說》手機版? 詳細教學 ... 病池首抽只要抽出病病人就好,病病人可以大幅度降低遊戲肝度. 於 www.gbyhn.com.tw -

#81.大度路的傳說- 第3页

大度路 的傳說,Zclub討論區Z板. ... 大度路在當時是出名的大直路,飛機起飛都沒問題。 ... 肯定就可以在大度路看到一台很像摩托車, 於 www.zclub.com.tw -

#82.生活 - 中視

台北市北投大度路三段在21號中午發生一起車禍,直行騎士和右轉轎車相撞,但 ... 國外常有傳說飛碟造訪,導致麥田裡出現奇怪圈狀符號,如今有民眾行經 ... 於 new.ctv.com.tw -

#83.大台北機車駕訓班費用

大台北駕訓班112-台北市北投區大度路三段185 02-28585700 2 ... 題網站,精選必考中的必考題,筆試模擬完整測驗,就讓傳說中的考照神器助你一臂之力! 於 kinder-seniorenpflege-ritter.de -

#84.他高速撞2車害1人慘死!警方到場「魯小小」:我要救地球

台北市士林區承德路跟中正路口今(2日)凌晨4點半許,發生一起嚴重車禍。51歲的胡姓男子駕車 ... 85度C劍潭店歇業! ... 彰化139線再1死靈異傳說不斷. 於 www.setn.com -

#85.經籍纂詁: - 第 1-8 卷 - Google 圖書結果

... 更舒永也修木也爾海 11 岁疗書也傳傳「左其儒雅傳猶節「傳說詩集集機氏豬」雅擇循做江人注法没了注注注文集一 ... 下個集中索督子王得而又傳 集注循本 O11 巷度路後遵. 於 books.google.com.tw -

#86.命案撞鬼怨氣多!盤點台灣10大「靈異死亡公路」 - LINE TODAY

有些兇案現場,甚至連白天最好也多加注意,別意外闖進陰陽界。 DailyView網路溫度計運用《KEYPO大數據關鍵引擎》,找出網路討論度前十名「靈異路段」排行 ... 於 today.line.me -

#87.暑假打卡必去5大特色展覽!夯度直逼《亞洲的地獄與幽魂》

#2022聯名系列推薦|CoCo都可X Garena傳說對決. 活動時間:2022.06.27-2022.07.24. 手遊《傳說對決》與知名飲料店《CoCo ... 於 ibeautyreport.com -

#88.大度路传说- Жүктеу - KZsection

國產最速2T神車!90年代的大度路傳奇光陽本田NSR150|試車頻道 ... 表演壯舉0:46 大度路飆車新聞紀錄極速傳說繁星已睡騎警已睡狂風再共街燈暢聚黃燈有罪. 於 kzsection.info -

#89.高雄市立圖書館全球資訊網-最新消息-最新活動

河堤體驗東南亞-馬來西亞美麗的傳說-月亮風箏開課啦~. 公布日期:2022-06-28. 公布單位 :河堤分館. 海報. 活動照片. 大朋友小朋友看過來~看過來! 於 www.ksml.edu.tw -

#90.台北聯合駕訓班

台北聯合駕訓班在北投大度路一段,位於士林北投區,鄰近捷運奇岩站、提供接駁車服務,20多年教學堅持安全駕駛教育,現場考照,專考小汽車、職業、重機、機車,道路駕駛 ... 於 driving-school-2587.business.site -

#91.北投關渡一日遊景點!關渡宮巡禮、靈山公園觀景、水岸公園漫遊

走進洞內,兩側牆面上除了闡述佛經的壁畫外,還供奉佛教傳說中的28尊天王像,可說是 ... 地址:台北市北投區大度路三段301巷212之3號(關渡宮正殿旁). 於 jerrylu817.pixnet.net -

#92.北投大度路

1990年3月12日- 台北市の行政区域調整が実施され、16区を12区に統合。(12区) See full list on baike.baidu.com 景點介紹. 「北投」總是給人說不完的人文、傳說及故事,下 ... 於 nakit-ure.si -

#93.今年15死騎車自摔大度路最多|蘋果新聞網

另外交通局指出,木柵路是聯外道路,靠近新北市深坑有個近乎是九十度的大彎道,還有過台北市立動物園後有個長下坡,車速過快常導致自摔。 自摔重大傷亡多 ... 於 www.appledaily.com.tw -

#94.15輛Dio「轟炸」辛亥隧道20飆仔往上看嚇壞奔逃…男女沒出來 ...

辛亥隧道因緊鄰台北市立第二殯儀館,總流傳許多靈異傳說。 ... 原PO回憶,記得那晚他和朋友騎小Dio,一路從大度路被警察追趕到市區亂竄時,最後集結在 ... 於 www.ettoday.net -

#95.飆車年代-飆車族老照片,1995年 - 姜朝鳳宗族

當年的台中飆車族飆風有別於北投大度路和屏東戰備跑道的定點競速,他們是來自台中周遭城鎮的飆車小車隊,在台中市區遊蕩相遇臨時糾集,數小隊成ㄧ中隊,數 ... 於 nicecasio.pixnet.net -

#96.【2022金曲獎】賽前聽歌大補丸,本屆入圍作品中你絕對不可 ...

以莉・高露溫柔的嗓音佐以潮濕的海潮波動,細細講述飄散於山海之間的記憶與神話,不僅邀請到民謠、古典、爵士、電子的各路好手挑戰高難度的現場錄音,更有 ... 於 www.thenewslens.com