在卓蘭的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦李崇建,甘耀明寫的 閱讀深動力:從「對話」開啟閱讀,激發出孩子的不凡人生 和季子弘.施穎芳.莊明穎的 台灣慢食旅行都 可以從中找到所需的評價。

另外網站苗栗卓蘭美食|寨酌然野奢庄園-厚食餐廳。寵物友善餐廳也說明:寨酌然野奢庄園位於苗栗卓蘭,是水舞集團最新打造以頂級一泊二食露營為主題的營區,營地內還有一間以預約制...

這兩本書分別來自寶瓶文化 和墨刻所出版 。

國立中央大學 客家語文暨社會科學學系客家研究碩士在職專班 張翰璧所指導 周杏芳的 客庄特色產業與地方發展:以卓蘭楊桃為例 (2019),提出在卓蘭關鍵因素是什麼,來自於卓蘭、楊桃、特色產業、地方發展。

而第二篇論文國立中正大學 地球與環境科學研究所 李元希所指導 蔡昀曆的 台灣中部前陸盆地濁水溪流域碎屑鋯石之核飛跡與鈾鉛定年分析及其意義 (2017),提出因為有 前陸盆地、核飛跡定年、鋯石鈾鉛定年的重點而找出了 在卓蘭的解答。

最後網站【露營趣】苗栗.寨酌然野奢庄園 飯店級的露營環境 - 就醬.簡單玩則補充:在園區內散步著,會發現到寨主的用心,雖然園內已經規劃得很完善,仍不斷的在建設,美麗的網美鞦韆後方,民宿正在新增設中,未來卓蘭又有美好的住宿 ...

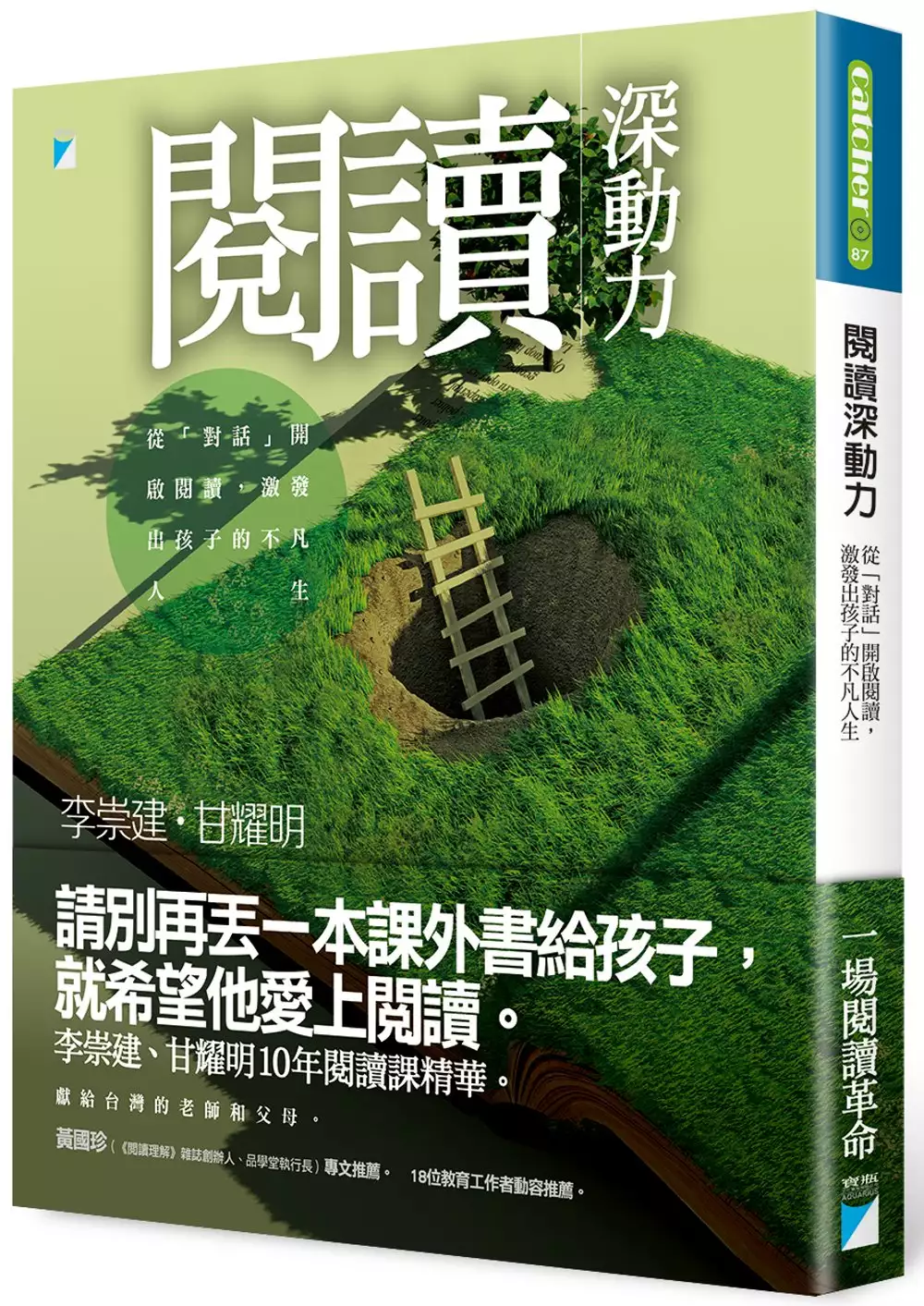

閱讀深動力:從「對話」開啟閱讀,激發出孩子的不凡人生

為了解決在卓蘭 的問題,作者李崇建,甘耀明 這樣論述:

請別再丟一本課外書給孩子,就希望他愛上閱讀。 李崇建、甘耀明10年閱讀課精華。 獻給台灣的老師和父母。 探索自己與他人的內在,往往是我們教育最欠缺的。 但藉由閱讀,孩子學會理解自己與他人, 孩子不但更接納自己,也願意對生命投入更大的追求。 孩子們在眼淚中,接納了彼此 「我本來的家很美好,就像一片美麗的森林,但自從國小五年級開始,爸媽吵架,那個美麗的森林就再也不見了(孩子講到這兒哭了)………」 當報告的孩子哭了,全班都寧靜了。十二歲的孩子,在閱讀中分享、觸及了最深層的內在。 這是李崇建讓孩子們讀完諾貝爾文學獎得主,丹麥作家顏森的〈失落的森林〉後,孩子們分

組討論時所呈現的最動人的一幕。 如何讓孩子愛上閱讀?就從關鍵的「提問與對話」開始 但當孩子們回答時,請避免以「答對」、「答錯」來回應孩子,也請孩子可以提出「爛問題」,因為任何問題,都值得被討論,甚至,請多連結孩子的「生命經驗」。最後,再將故事於最懸念處結束,勾起孩子閱讀後續故事的強烈好奇心。 李崇建與甘耀明在本書裡,分別以5篇中外經典文學為例,將多項有關閱讀上的對話引導,在融入多項技巧後,一一細膩且深刻的說明。 期待台灣的老師與父母,都能藉由「對話」展開閱讀,除了探索、觸動孩子的內在,畢竟每個人都擁有獨一無二的靈魂,都渴望被理解與靠近,另外,也引導出孩子的多元觀點與思辨力

,同時,激發孩子的創意,讓他們擁有更寬廣的視野,並對生命投注更多的熱情,而這,不也是我們所最期盼孩子的嗎? 本書特色 ◎「崇建老師這本書,透過閱讀建構出作品與閱讀者間,一層一層往內在探索的對話,投射出一幕一幕生命的歷程。讓我看見了內在受傷的脆弱,也展現愛與寬容對身心的療癒,詮釋生命蛻變的力量,將閱讀與對話為生命帶來改變的深層脈絡,化為一則一則動人的故事。」──黃國珍(《閱讀理解》雜誌創辦人、品學堂執行長) ◎本書除了有李崇建與甘耀明在閱讀上的深刻見解外,最重要的是融入多項技巧,並以實例操作,讓想帶領孩子們閱讀的老師或家長,可以更實際地參考。 ◎文字閱讀不只是獲得資訊、知識或

者休閒,更帶著深刻的內省、體驗、思考。唯有擺脫制式的「理性」反應,進入到深層的內在,去「感同身受」自己或他人,才能理解自己或他人。 名人推薦 黃國珍(《閱讀理解》雜誌創辦人、品學堂執行長)專文推薦。 19位教育工作者動容推薦 張輝誠(中山女高國文老師、學思達創辦人) 談閱讀,早期大多落在閱讀習慣,閱讀數量的養成與增長,漸漸過渡到閱讀理解與創造能力的培養與確立。本書之珍貴,在於將閱讀理解與創造帶到另一個新世界,即是將知性為主帶往情意深處,從文本理解帶往切身體驗,從外在知識之理解帶往內心幽微之種種觸動,甚至帶出自己也未必能察覺的原生家庭千絲萬縷之久遠影響,呈現出深闊又豐富且

細膩無比的閱讀新世界。同時他又嘗試將各種創新教學方式巧妙融合在這個主脈絡之中,打造出迷人、多元、精采的閱讀與教學新風景。這樣的風景,倘出現在體制內的教學現場,肯定也讓很多親師生嚮往與著迷吧。 推薦這本新書《閱讀深動力》。 鍾翠芬(平興國中主任、桃園市綜合活動領域輔導團輔導員) 原以為「體驗、省思、實踐」是綜合活動領域,課程專利的內涵與教學策略。在本書中,我見識李崇建及甘耀明從閱讀生命文本(體驗),透過體驗式提問,與孩子在生命經驗裡對話(多層次省思的引導),深入感官探索,連結生活經驗,觸動孩子自發、專注閱讀,自然躍入繁花似錦,充滿想像與驚喜的閱讀及創作經驗(實踐);不只驚豔,更是迫

不及待想應用於教學,也誠摯期待您能藉此啟動孩子的閱讀素養能力。 官淑雲(曉明女中圖書館主任) 在學校推動閱讀最苦惱的是:不知如何將閱讀策略融入教學中,引領孩子閱讀。本書作者透過薩提爾模式的閱讀實踐,循序漸進的帶領讀者,學習閱讀引導及體驗閱讀,是每位閱讀教師及閱讀推動者的必讀聖經。 李明融(台中市沙鹿高工國文科老師) 急於詮釋分析文本,如聚焦問題解決,忽略人的豐盛。因李崇建及甘耀明的帶領,孩子與文本開展出令人深刻感動的生命力。 林姿君(北市濱江國小老師、2014教育杏壇芬芳錄、2015親子天下創意教師、2016臺北市Special教師) 透過本書作者引導式的閱讀暖身

、深挖式的閱讀體驗,善用孩子的生命經驗與文學作品深刻連結,即使是經典的閱讀 ,都讓孩子有著了魔的動力。 蔡宜岑(高雄市民族國中老師) 閱讀的形式有很多種,再怎樣的「黑暗主題」,用文學的溫潤之心處理,人生便有況味,這路徑跟「對話」以好奇了解人的行為類近。透過閱讀者的體驗,就能跳脫「後天DNA」的框架。經由《閱讀深動力》,我又走過一遍心靈層次,期勉自己面對許多文本,要有能力引領學生進入寬廣的視野,進入更深入的人文思考。 巫邕儀(南投縣育英國小老師、第二屆SUPER教師國小組首獎、台灣閱讀文化基金會南投縣愛的書庫埔里區負責人) 帶孩子閱讀多年,最不樂見「

書是書,人是人」的境況。本書透過提問、討論,展開對話、帶入體驗,安定了茫然惶惑的心,啟動了學習者的內在資源,人書合一。〈學記〉云:「安其學而親其師,樂其友而信其道」。當前教育亂象叢生,如何讓學習者能「安」其學,應是當務之目標。 郭進成(高雄市英明國中公民老師) 如何閱讀生命這本書呢?《閱讀深動力》讓我恍然大悟:在細節裡探尋感受,在感受裡探尋細節。 黃尹歆(福山國中老師、教育部閱讀推手、105年高雄市super教師) 做為一名閱讀推手,《閱讀深動力》向我示範了閱讀指導的最高境界:如何在體驗上停頓、分辨及進行思維的歷程,不啻醍醐灌頂! 蘇明進(台中大元國小老師) 閱讀

《閱讀深動力》數次,仍對李崇建與甘耀明帶領閱讀的功力大為折服。以體驗式的情境對話來活化閱讀,更能貼近孩子的心靈,閱讀此書真是獲益匪淺。 楊恩慈(彰化縣忠孝國小校長) 「閱讀」,如何改變一個生命?如何鬆動一個人固有的思維? 面對自己生活上切身相關的生命事件時,我們往往在情緒面前手足失措,明明知道自己不該如此,卻又陷入其中,無法掙脫。我們如何閱讀這樣的自己?如何覺知由「過去的經驗」、「從小被教導的觀念、規條」所形成的「後天DNA」? 李崇建與甘耀明在《閱讀深動力》一書中,轉化「薩提爾模式」,透過對話、體驗性的停頓,探索、閱讀自己。在人心浮動不安的時代,正是時候,讓「體驗性閱讀」引

導自己真誠的探索自己、發掘自己內在的動能、找到生命真正的安定與寧靜…… 李雅雯(台中市至善國中老師) 透過課堂上文本討論,示範對話延伸,處處可見本書作者以好奇探索的詢問與一致性姿態,營造正向的開放性討論。李崇建與甘耀明理解的不只是文本結構,更是生命經驗;對話的不只是文本內容,更是愛與感受。 林佩芬(台中市立大墩國中家長會副會長) 閱讀,原來可以是這樣的樣貌。在融入思考、理解,甚至是體驗之後,竟然可以迅速而清楚的看到更深層的內涵。感謝我們的閱讀帶領者──李崇建與甘耀明,讓閱讀更融入奧妙的生命中了。 溫美玉(南大附小老師) 李崇建與甘耀明本是優秀的作家,對於文本的解析

自不在話下,又因導入薩提爾的諮商模式,讀者與文本產生了撞擊式的對話。 王宏仁(台南護理專科學校、通識教育中心國文科助理教授) 一路暢讀,難以釋卷。不自覺地隨著本書文字,沉浸在師生的對話之中。原來,閱讀的層次不只是理解與思辨,還可以是更多的體驗與內省。正在苦思良策引導孩子走進閱讀的老師們,本書值得一讀。 王建宇(南投佳音負責人) 從對話發展而來的閱讀策略,運用在英語教學的環境,更能讓孩子們領略文本與語言,在實用性與美感上,具有莫大的影響力,看見閱讀潛移默化的力量。 駱以軍(作家) 一種新穎、燦爛又實用的文本閱讀指南手冊,將學生與教師的距離拉近到逼視心靈的交流,彷彿是

新的文學體驗營般迷人。 許童欣(豐東國中教師、台中市國文科輔導團輔導員) 透過此書的內在引導,我們更能通過感官,以體驗性對話的引導,進而思考與理解,展延為廣泛的閱讀。在多次研讀後,我逐漸學習如何讓自己的姿態更趨於一致性,並且更能迅速的自我覺察,也努力轉化成應對身邊周遭的人們的溝通姿態,雖然常因自身的慣性思維太強,而無法在經驗裡停頓、探索,因此在書中得到閱讀的體驗性啟發,而非僅停留在思維層次而阻礙感受,是我閱讀此書得到最大的珍寶了!

在卓蘭進入發燒排行的影片

客庄特色產業與地方發展:以卓蘭楊桃為例

為了解決在卓蘭 的問題,作者周杏芳 這樣論述:

經濟部在1989年推動一鄉鎮一特產的政策,期望台灣各個鄉鎮能找出屬於自己的地方特色。卓蘭以「水果」作為行銷卓蘭的特色農產品,因為自然環境的適合,卓蘭出產的水果以水梨、葡萄、柑橘和楊桃最為有名。這四項水果中,楊桃是本論文欲研究的目標水果,因為卓蘭的楊桃口感獨特,大部分吃過的人都會在腦海中留下對楊桃美妙滋味的深刻記憶。楊桃與客家的連結是屬地、也是屬人的關係,因為楊桃種植的所在地卓蘭鎮,是一個客家鄉鎮,廣義來說客家人口約有89.2%,所以我們稱之為客庄特色產業。目前,卓蘭楊桃產業的市占率有逐年下降的趨勢。所以本論文的研究目的即是:一、了解卓蘭楊桃的產業史。二、探究楊桃的種植知識、資金來源與人力來源

。三、了解楊桃對地方發展的影響。研究者用深入訪談法的半結構訪談,多次到卓蘭地區訪問10位楊桃果農,這些受訪者都是家族目前仍在經營楊桃園的果農。訪談之後,分析、歸納受訪者回答的資料,主要探討卓蘭楊桃產業的變遷歷程、種植知識、資金來源、銷售管道,以及與地方發展的關係。研究結果發現,卓蘭地區的楊桃是在歷史流變中的其中一項產物;果農的知識來自於家族或者是自身的社會網絡、資金需求不會構成問題、銷售管道多元,最後,楊桃產業在全盛時期促進地方的繁榮與發展,目前處於衰退期的楊桃產業,依舊是地方發展的重要因素之一。建議由產官學合作,學校培育人才、跨產業共同合作,期望楊桃產業可以重新成為影響卓蘭地方發展的主要產業

之一。

台灣慢食旅行

為了解決在卓蘭 的問題,作者季子弘.施穎芳.莊明穎 這樣論述:

開始在台灣慢食慢遊的165個理由:這裡有體驗手作慢食綠生活的15個故事,有非吃不可60道在地食材料理,最後還有當地人都說讚的90個日月好所在。 《台灣慢食旅行》融合慢食的「環保的方式取得食材」、「傳統手工製作的菜餚」、「放慢飲食的節奏」與「享受各地的特殊風味」等四大概念。我們將從北、中、南、東台灣挑選出15條最適合慢食的旅行路線,與150個食購遊景點,讓讀者在品嚐在地美味的同時,也能探訪各個美麗的角落,進而擁有一個充滿回憶的浪漫旅行。 作者簡介 季子弘 文字工作者 施穎芳 文字工作者 莊明穎 資深攝影師 【環島慢食旅行正流行】◎何謂慢食?慢食的旅行的四大方式。*在地方式取得食材*傳

統手工製作的菜餚*放慢飲食的節奏*享受各地的特殊風味 ◎何謂漫遊,慢遊旅行的四大風情。*自然美景*人文散步*田園風情*伴手小吃 ◎替自己安排一場緩慢旅行。*24小時慢食旅行*36小時慢食旅行*72小時慢食旅行 【慢食遊台灣】◎東台灣遇見最美好的食光 壯圍私宅,聆聽宜蘭厝裡的吃情故事員山森林,體驗當野夫的樂趣豐濱原始料理,大啖野菜的甜美味鳳林小鎮,尋找綠蔭下的浪漫時光 ◎北台灣從山林到都會的好味道三芝藝術家,手工菜熱情宴客台北富錦街,風格美學VS.異國美食悠閒遊三峽野溪翠谷,山林料理吃出人生回甘味台北尋慢味,總舖師澎派上菜觀音蓮花盛開,下田摘菜採果吃美味湖口到新埔,客家小鎮忘憂度假 ◎中台灣究極

美食處處飄香卓蘭田園慢遊,享受在地極品手路菜三義桐花飄,漫步綠森林賞景補元氣台中綠園道,發現巷弄裡的幸福料理◎南台灣品賞人情味料理後壁農田宴,割稻仔飯撲鼻香官田湖畔,漁夫料理生猛上桌 序 ◎環島慢食之旅,正流行! 緩慢,不單單是慢活主義者的一種態度,更可以是自己經過調整的步調。為自己安排一場緩慢的旅行,用慢食與慢遊輪番撫慰過於緊繃、疲憊的生活,畢竟,對自己好一點,並不是一種罪過。 1986年,速食界龍頭「麥當勞」進駐義大利西班牙廣場紀念碑,義大利作家及評酒家卡洛.沛提尼(Carlo Petrini)立即發出「即使在最繁忙的時候,也不要忘記享受家鄉美食。」這樣的口號,成為慢食(Sl

ow Food)運動的先驅。誓言「發掘傳統食物的豐富和香氣」,這場慢食運動反對快速生活與速食,提倡回歸餐桌,享受慢食的樂趣。 20餘年之後,「法烹沙龍廚藝坊」的主廚包豐川以「我想要把人們帶回餐桌上,重拾良好的社交互動習慣」的主張,作為法烹沙龍廚藝坊的開設目的。包豐川說,「在法國,在餐桌上分享食物是一件很重要的事情,因為天主教重視家人共同吃飯的時間,所以法國人無論工作多忙,都會放下工作,一起聚集分享食物。」 作家韓良露曾說過,「慢食是一種態度,重新思考、認真對待人與土地、自然的關係。」 所謂的慢食,指的當然不只是「慢慢吃」而已,「填飽肚子」只是這頓飯之中一個小小的動機;更重要的是,「

讓味蕾更加貼近在地的食材」、「讓舌尖有足夠時間品味手工菜的細緻」、「放慢飲食的節奏讓味蕾與心靈同時弛慰」、「真實地深入當地生活享受各地的特殊風味」這種慢食的風尚,已在台灣逐漸成形;一場享受慢食饗宴的旅行,正等待你踏上旅途。 ◎在地取得的食材 慢食協會創辦人卡洛.沛提尼(Carlo Petrini)說過,“Slow Food”不等於“Slow Eat”,所謂的「慢食」,不只是「反速食」,而是一種態度,連食物種植、生產、取得的過程都要講究,讓入口的每一口食材以更合適的速度培育和烹調。 慢食的發源地義大利,向來重視不同產地的食材特色,披薩、義大利麵和燉肉的主角雖然都是番茄,卻細分為不同品

種;宜蘭員山「野夫炊煙」,跟著主人下田拔蔥後,上桌的「炒青蔥」樸實無華的清甜中可以嚐到大地滋養的平凡美味;花蓮豐濱「陶甕百合春天」,廚師開火前,不是上市場買菜,而是拿著開山刀跨越馬路到田裡去採收今天的食材,依照時令的韻律轉動尋找餐桌上的靈感;桃園觀音「水來青舍」,到蓮花池中採取要食用的分量,再分享新鮮蓮子給遠道而來的客人,一來一往讓人與大地之間更加拉近距離。 ◎純手工製作的菜餚 台北富錦街「法烹沙龍」,主廚包豐川的廚房不只是廚房,而是美食煉金師的實驗室。 在他細膩的手下,用料、程序、溫度掌控精密,以定溫84度低溫烹煮來保存食材的維他命與礦物質,盡可能地溫柔對待一切,在他的廚房中,一

個步驟一個步驟地,以智慧創造出慢食的料理魔法。台北民生東路巷弄內「山治日本鄉下料理」,店內所有料理都由mori桑一個人處理,但他堅持慢工出細活,要吃好東西,就得跟著他獨有的慢節奏,慢慢沉浸在鄉下料理的美好滋味中。三峽「樸真山居」,素雅寧靜的茶席空間,用著「一期一會」專注當下的凝神,等待耗費手工的細膩京都「家藏」料理送上桌。 ◎放慢飲食的節奏 在餐桌上,我們常說「請慢用」;「慢用」這兩個字不僅僅只是寒暄,更是一種期許──只有美好的東西,才值得花時間慢慢享受。 為了讓時間的價值在美食的領域裡呈現出來,不妨安靜地、慢慢地體會食物的美,擺脫生活的緊繃,暫時停下腳步,領略一場不一樣的人生。時

間,可以這樣來揮霍──花在吃飯上、花在快炒慢燉時對火候的掌握上、花在醃漬一罐泡菜果醬的歲用上、花在細細裝點盤面的心思上…… 宜蘭壯圍「掌上明珠」,取古代大陸福建上香禮佛的貢盒改造成生魚片器皿,把盤中飧映襯得宛如一幅漂亮的畫作;台北三芝「菊地英隆」,直到妝點得風姿綽約的一方美景深深映在腦海之中,才有餘力動筷,細細品味它所傳遞給味蕾的感動;新竹新埔「南園」,以山、水、石等自然素材探索移步換景的空間景致,為洋風「客」魂的美食鋪陳「新中國風」的視野;苗栗三義「綠葉方舟」,主廚漫步森林之中拾擷靈感,讓客人投身森林之中吸納幸福能量;台中「J-PING」,主廚特別邀請大學同窗、旅德建築師林雨寒設計「義大

利就是這樣!」的獨特空間,以框中框效果呈現的開放式廚房透出一抹亮光,正是主廚勾勒出的,美味的光明。 ◎享受各地的特殊風味 慢食,在每一口咀嚼中,品味食物與食材牽連的土地情感。花蓮鳳林「月盧」,運用當地的山林美景和家鄉的人情味,回歸當地客家人文脈絡,呈現反璞歸真的鄉土風味;苗栗卓蘭「花自在食宿館」,女主人發想的開胃菜選用苗栗當地當季食材玩出口味上的變化,酸,就地取材,以有什麼吃什麼的隨和姿態,享受在戶外搭伙吃「割稻仔飯」的鄉村樂趣。 ◎為自己安排一場緩慢旅行 透過慢食,從入口的食物認識當地特色、文化、風土民情甚至附近的景觀,旅行,可以很隨興,可以很悠哉,也可以很緩慢。15家慢食餐

廳,串連起15條最適合慢遊的旅行路線,或在三芝造訪藝術家的家,在富錦街巷弄之間找尋品味風尚,在台北當代藝術館、迪化街店屋前透過老建築的身影觀看台北城的繁華興衰,隨著慢行的步伐勾勒一張人文散步地圖。 或者,也可以投身在三峽的有木里山谷中,寧靜自己,穿梭在新竹南園雕樑畫棟的江南建築中,沉澱自己,漫步在卓蘭壢西坪的果園中,放縱自己,用無負擔的田園風光構築一段無限期的心靈長假。 或者,來到官田鄉,田邊小徑的「菱鄉舟影」猶如一幅樂活鄉村的寫生風景畫;來到嘉南平原,田埂間、石階上、老街旁、小學裡,處處都是不拘泥的農村步調;一幢幢極富生命力的宜蘭厝,架構著豐富的人文況味,呈現宜蘭獨特的人情、氣候與風

土;漫步在員山的山林步道,享受一縷縷山嵐悠哉劃過眼前的寧靜;行在花東縱谷濱海公路上,讓海風喚醒緊張煩躁的感官,感受海潮的脈搏與山林的呼喚;鳳林小鎮的綠蔭下,時光彷彿停佇了,學校、電影院、宿舍等老建築,為過往的風華留下最美麗的註解。 逛完充滿悠閒藝文氣息的美術館、綠園道,隱身巷弄中的復古茶房、抹茶專賣店,都是伴手禮的完美選擇,遵循古法手工製作的杏仁茶及京都宇治茶,伴著旅人回程,為這趟緩慢旅行留下美好回憶。 就讓美食與旅行,相輔相成,織就一個難忘的假期!

台灣中部前陸盆地濁水溪流域碎屑鋯石之核飛跡與鈾鉛定年分析及其意義

為了解決在卓蘭 的問題,作者蔡昀曆 這樣論述:

由於在造山同時,造山帶的碎屑沉積物會被剝蝕到前陸盆地,故分析前陸盆地的低溫熱定年結果可以反應造山帶的剝蝕速率變化。前人對臺灣造山作用是逐漸趨於穩定亦或加速抬升剝蝕,各有不同見解。本研究分析臺灣中部前陸盆地濁水溪流域的沉積物,由較老的卓蘭層、頭嵙山層香山相、頭嵙山層火炎山相到現今濁水溪河砂沉積物,希望藉由碎屑鋯石與磷灰石核飛跡定年以及鋯石鈾鉛定年分析來了解1.6-1 Ma沈積物來源區的材料與剝蝕速率的變化。 本研究從鋯石鈾鉛和核飛跡累積分布圖與鈾鉛年輕顆粒得知卓蘭層至頭嵙山層材料來源有所變化。從核飛跡定年結果小於6 Ma(核飛跡完全癒合年代)的顆粒數比例,在卓蘭層中僅佔14%,到

頭嵙山層香山相時突增至近50%,顯示造山帶在此時快速掘出(exhumation)導致濁水溪上游核飛跡癒合區域的材料大量增加,此結果與近1 Ma以來沈積盆地構造沈降加速有相同趨勢。在現今河流沈積物中我們觀察到特別年輕的一群年代1.7 Ma,此年代應反映了濁水溪流域上游的中央山脈上有一脫序斷層,且由鋯石顆粒的比例顯示至少22%沈積物由此脫序斷層上盤供應。本研究亦使用Lag time來觀察從卓蘭層到現今臺灣造山帶掘出趨勢,認為在1.6-1 Ma之間造山活動有加速掘出的趨勢。並與前人在臺灣西部不同流域的前陸盆地碎屑鋯石核飛跡之研究做比較,認為1.6-1 Ma中央山脈掘出速率較雪山山脈快。

想知道在卓蘭更多一定要看下面主題

在卓蘭的網路口碑排行榜

-

#1.苗栗卓蘭秘境之旅,尋幽坪林社區美景

苗栗卓蘭鎮客家族群占了最大宗,經濟上以農業為主要發展,又可細分特色景點、休閒農園、在地傳統美食這幾個層面,坪林社區這邊有許多早期先人們開墾後的 ... 於 buuz.tw -

#2.卓蘭農地,卓蘭農地買賣,卓蘭農地出售 - 房子,買房子,賣房子

在地卓蘭土地仲介及大卓蘭在地房仲品牌一起聯賣. 一網多刊登,物件無限曝光,卓蘭買農地,卓蘭賣農地,成交最迅速. 有買卓蘭農地 ... 於 www.889house.info -

#3.苗栗卓蘭美食|寨酌然野奢庄園-厚食餐廳。寵物友善餐廳

寨酌然野奢庄園位於苗栗卓蘭,是水舞集團最新打造以頂級一泊二食露營為主題的營區,營地內還有一間以預約制... 於 rocky.tw -

#4.【露營趣】苗栗.寨酌然野奢庄園 飯店級的露營環境 - 就醬.簡單玩

在園區內散步著,會發現到寨主的用心,雖然園內已經規劃得很完善,仍不斷的在建設,美麗的網美鞦韆後方,民宿正在新增設中,未來卓蘭又有美好的住宿 ... 於 paicj.pixnet.net -

#5.苗栗卓蘭水果四大金剛踩點一次揭密

接下來糖糖就要開始卓蘭的水果金剛踩點之旅了,首先,就從這尊非常浪漫的紫色葡萄金剛開始,大家快跟著糖糖一起踩點打卡囉! 在卓蘭鎮上用過餐後,外圍有 ... 於 candylife.tw -

#6.苗栗卓蘭流壁下露營區- 營區介紹

位於苗栗卓蘭夏日水果觀光季螢火蟲季週邊特色鴨嘴鱘料理探訪卓蘭大峽谷-觀賞雄偉壯闊的岩壁及遼闊的岩層平原卓蘭大峽谷20分鐘鯉魚潭水庫龍騰斷橋40分鐘. 於 www.easycamp.com.tw -

#7.【卓蘭】安心多汁蜜梨12入 - 悠活農村

蜜梨是日本品種,口感為入口甜蜜多汁、爽脆且具特別的芳香,皮薄果肉白,且果核小肉多為其特色。 陳大哥的果園在卓蘭,是盛產水果的的地區,陳大哥以草生栽培經營果園,並 ... 於 www.yooho.com.tw -

#8.苗栗》奇幻秘境卓蘭大峽谷|媲美美國大峽谷的曠野遼闊

位於苗栗縣卓蘭鎮與台中東勢區交界處的大安溪河床,這裡當年1999年921大地震與颱風帶來的影響,改變了岩石地貌,也就是目前看到的「卓蘭大峽谷」, ... 於 respond.tw -

#9.寨酌然野奢庄園|來去苗栗卓蘭住一晚,史上最美飯店級露營地!

寨酌然野奢庄園根本露營勝地啊!目前開放團體預約,散客想訂必須要上粉絲團去爬剩下的空檔時間,真的很狂!這次會介紹寨酌然野奢庄園是因為苗栗卓蘭 ... 於 www.fun-life.com.tw -

#10.苗栗縣『苗栗卓蘭美食餐廳』 | 精選TOP 15間熱門店家

苗栗卓蘭美食餐廳推薦,苗栗卓蘭美食餐廳的最新食記、評價與網友經驗分享: 阿榮鵝肉店, 左岸人文概念餐廳, 小山丘hillside, 苗栗鯉魚潭蘿蔔絲餅, 鵝肉擔, ... 於 ifoodie.tw -

#11.苗栗卓蘭水果四大金剛踩點一次揭密

說到苗栗,大家最常聯想到大湖採草莓,其實苗栗卓蘭也有許多好玩的地方,像是Vilavilla魔法莊園、花露休閒農場、自然風情等,都是大家必去的踩點 ... 於 www.walkerland.com.tw -

#12.卓蘭四大水果金剛地景打造觀光新亮點

苗栗卓蘭鎮擁有水果王國的美稱,鎮內約有2400公頃的面積栽種水果,其中又以水梨、楊桃、葡萄、柑橘等4大主力水果更是名聞全國,享譽水果「四大金剛」 ... 於 www.chinatimes.com -

#13.卓蘭實業有限公司電話號碼042-589-5545 - 苗栗縣預拌混凝土

於苗栗縣預拌混凝土的卓蘭實業有限公司電話號碼:042-589-5545,地址:苗栗縣卓蘭鎮中正路1號之6,統編:96984289,分類:住屋居家、建築材料、預拌混凝土. 於 poi.zhupiter.com -

#14.苗栗縣卓蘭鎮工作職缺/工作機會-2021年11月 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【苗栗縣卓蘭鎮工作】房務人員-供膳宿、洗碗人員、會計、行政客服人員、房務、主辦會計、廚房助手、客服訂房專員、平面設計師等熱門工作急徵。1111人力 ... 於 www.1111.com.tw -

#15.台灣319鄉一網買進(卓蘭土地:卓蘭農地:卓蘭建地)

yes319房屋市集,提供卓蘭土地,卓蘭農地,卓蘭建地,卓蘭農地買賣,...等服務,方便使用者只要看一個網站,就可以看到跨品牌的房屋物件,瀏覽物件最輕鬆。 於 www.yes319.com -

#16.水果之鄉——卓蘭 - 台灣光華雜誌

在卓蘭 鎮,經常可見清澈的溪流蜿蜒而行,所經之處,往往是一片果園,翠綠間露出成串的紫葡萄、黃梨子、或即將轉熟的綠柑橘……。圓潤飽滿的果實隨風搖曳,似在頻頻點頭, ... 於 www.taiwan-panorama.com.tw -

#17.農創社企新生命—卓蘭農產興業計畫 - 中原USR

2. 與農民建立信任關係,使農民看見實質報酬。 三、 社會企業創業 1. 拓展下游大型連鎖店通路 2. 建立專屬卓蘭水果的品牌 3. 建立新的水果分級制度使水果資訊更透明 ... 於 usr.cycu.edu.tw -

#18.卓蘭民宿網

卓蘭 旅遊網給您完整旅遊資訊,住宿,景點,溫泉,民宿,您一定要來看看. 於 jhuolanminsu.pgo.tw -

#19.卓蘭- Google 我的地圖

開啟全螢幕模式以查看更多. 卓蘭. 收合地圖圖例. 地圖詳細資訊. 複製地圖. 縮放至可視區域. 嵌入地圖. 下載KML. 瀏覽次數:3,469 次. 上次發布日期:2015年6月7日. 於 maps.google.com -

#20.桃花源露營區

苗栗縣卓蘭鎮坪林里8鄰98號. 海拔550 公尺. 開放訂位日:2021-07-27. 最後可訂位日:2022-06-30. 沒有公休日. 中部營區 苗栗縣 卓蘭鎮. 空位查詢 訂位前請先登入. 於 m.icamping.app -

#21.「苗栗縣卓蘭鎮」找工作職缺-2021年11月|104人力銀行

2021年11月26日-32 個工作機會|卓蘭經國-【兼職】門市人員【全聯福利中心_全聯實業股份有限公司】、卓蘭經國-【正職】門市人員【全聯福利中心_全聯實業股份有限 ... 於 www.104.com.tw -

#22.卓蘭白布帆人工湖案引反彈苗縣府:評估中未定案

苗栗縣政府為改善卓蘭鎮自來水質及灌溉用水,向經濟部水利署提報計畫在白布帆地區國有財產署土地設35公頃人工湖,引發租地農戶... 於 udn.com -

#23.【手工果醬】卓蘭軟枝楊桃 - niko bakery

niko bakery x 在欉紅 來自苗栗卓蘭白布帆的軟枝楊桃,在絕佳的地理環境與在大安溪源頭清泉生長。肉質細膩柔嫩、外皮嬌弱、容易損傷也不耐久放,因此市面上稀有少見。 於 www.nikobakery.com -

#24.地址鄉鎮市區: 卓蘭鎮 - 藥局基本資料

機構狀態 機構名稱 地址縣市別 地址鄉鎮市區 地址街道巷弄號 負責人姓名 負責人性別 開業 國良藥局 苗栗縣 卓蘭鎮 中山路111號 林政良 男 開業 大中藥局 苗栗縣 卓蘭鎮 中街里中山路101號 王江水 男 開業 聖安藥局 苗栗縣 卓蘭鎮 昭永路35號 張阿招 女 於 sheethub.com -

#25.水果界黑寶石!卓蘭巨峰葡萄產季到了7、8月正好吃

又到了新鮮甜美巨峰葡萄產季了,苗栗縣卓蘭鎮是台灣巨峰葡萄生產最北界,果實成熟期就在每年7到8月,由地理位置特殊、日夜溫差大,以及雨量適中, ... 於 newtalk.tw -

#26.在卓蘭壢西坪寨酌然 - PeoPo 公民新聞

緣由:報導「在卓蘭壢西坪寨酌然」. 時間:110年8月5日(四). 地點:苗栗卓蘭. 音樂:創用CC by 抒情鋼琴曲但願人長久... 優美鋼琴曲. 於 www.peopo.org -

#27.卓蘭鎮, 苗栗縣, 臺灣三日天氣預報 - AccuWeather

Get the forecast for today, tonight & tomorrow's weather for 卓蘭鎮, 苗栗縣, 臺灣. Hi/Low, RealFeel®, precip, radar, & everything you need to be ready for ... 於 www.accuweather.com -

#28.中原企管學生團隊為卓蘭水果銷出「活源」 - 華視新聞網

「活源行銷」是一群中原大學企業管理學系學生創立的行銷顧問公司,為苗栗縣卓蘭鎮小農所生產的新興梨、葡萄、茂谷柑、楊桃和百香果等水果行銷。 於 news.cts.com.tw -

#29.苗栗縣卓蘭鎮上新里10鄰食水坑11之6號 - Google Maps

沒有這個頁面的資訊。 於 maps.google.com.tw -

#30.卓蘭鎮透天建案,卓蘭鎮透天建案出售,卓蘭鎮透天建案出租

卓蘭 鎮透天建案,卓蘭鎮透天建案出售,卓蘭鎮透天建案出租. 在找卓蘭鎮透天建案可以更簡單,House-Info房屋網給您各種卓蘭鎮 ... 於 www.house-info.tw -

#31.【苗栗】卓蘭大峽谷(大安溪大峽谷) - 健行筆記

卓蘭 大峽谷,又名大安溪大峽谷位於苗栗縣卓蘭鎮與台中市東勢區交界處的大安溪河床,國道1號南下出三義交流道,接台13線(尖豐公路)南下,至55K附近, ... 於 hiking.biji.co -

#32.卓蘭鎮

過去卓蘭鎮屬於平埔族巴宰海(Pazeh)族的生活範圍,在清代乾隆與嘉慶年間,由粵籍移民由臺中東勢移入卓蘭進行開墾,因此該地以客家人為主。粵籍移民以廣東省饒平縣的詹姓 ... 於 nrch.culture.tw -

#33.苗栗縣卓蘭鎮實價登錄完整揭露到門牌 實價登錄比價王

卓蘭 鎮新厝段478地號1. 52 萬17.9 萬/ 坪. 總建坪 --坪 無車位 -- 樓層 0樓. 房廳衛 -- / -- / -- 屋齡 --年 地坪 2.9坪. 110/10土地. 卓蘭鎮苗豐段712-1地號1. 於 price.houseprice.tw -

#34.卓蘭鎮 - 苗栗文化觀光旅遊網

卓蘭 鎮位於苗栗縣南端,四周高峰重疊,位處大安溪中游,氣候適中,土壤肥沃,適合果樹之生長,素有「水果王國」之美譽,栽種有柑桔、楊桃、葡萄、高接 ... 於 miaolitravel.net -

#35.國立卓蘭高級中等學校

卓中最讚. 賀!應英科二年級廖培伊,張尹柔同學榮獲110外語群科中心簡報競賽決賽佳作! ... 校址│369苗栗縣卓蘭鎮老庄里161號(地圖)│ TEL:(04) 25892007 │ FAX:(04) ... 於 www.jlsh.mlc.edu.tw -

#36.【果之家】苗栗卓蘭特級巨峰葡萄8.5台斤裝- PChome 24h購物

【南紡購物中心】 【果之家】苗栗卓蘭特級巨峰葡萄8.5台斤裝. ☆營養健康豐富大人小孩全都愛 ☆果肉柔軟Q彈鮮美多汁 ☆低溫宅配讓妳吃的到新鮮 於 24h.pchome.com.tw -

#37.2021 十大人氣卓蘭飯店推薦: 卓蘭住宿訂房限時優惠@Expedia ...

近期的卓蘭飯店評價. expedia 則旅客真實評論 · 頭等艙飯店- 綠園道館 · 台中長榮桂冠酒店 · 台中林酒店 · 新驛旅店- 台中車站店 · 台中永豐棧酒店 · 台中商旅 · 台中日月千禧酒店. 於 www.expedia.com.tw -

#38.卓蘭不動產仲介 - 土地王

苗栗縣卓蘭鎮面積365.00坪. 總價198萬(0.54萬/坪). 卓蘭高中旁5.4分.有建物50坪[pt11]. [農地]卓蘭高中旁5.4分.有建物50... 苗栗縣卓蘭鎮面積1,620.00坪. 於 www.kings.tw -

#39.苗栗卓蘭住宿‧景山林民宿(官網)

苗栗卓蘭住宿‧景山林民宿(官網)鄰近東勢林場、酒莊、薑麻園、大峽谷及白布帆等景點,要前往苗栗市區或台中遊玩都十分方便,提供苗栗卓蘭住宿、苗栗卓蘭民宿、苗栗 ... 於 jsfch.okgo.tw -

#40.[苗栗縣] 卓蘭鎮-Vilavilla魔法莊園@ 世界趴趴走 - 隨意窩

Vilavilla 位於卓蘭鎮西坪里,卓蘭鎮向來有「天府之鎮」的美名,平埔族將之稱為Jahese,意思是美麗的原野,水果與鮮花向來是這美麗原野的代表,的確,卓蘭人對水果有著 ... 於 blog.xuite.net -

#41.寨酌然野奢庄園-厚食餐廳| 食尚玩家介紹| 壢西坪休閒農業區

寨酌然野奢庄園位於苗栗卓蘭-壢西坪休閒農業區內!這邊的景點、餐廳還不少,像是有:花露香草能量花園、花自在、VilaVilla魔法莊園... 寨酌然野奢庄園 ... 於 as660707.pixnet.net -

#42.苗栗縣卓蘭鎮實價登錄查詢,不動產房價行情 - 樂屋網

樂屋網提供苗栗縣卓蘭鎮內政部實價登錄查詢,擁有最完整政府房屋、土地、透天厝等不動產房價,房價走勢幫助你掌握最新苗栗縣社區、房地產最新實價登錄交易行情, ... 於 www.rakuya.com.tw -

#43.【苗栗卓蘭】卓蘭大峽谷‧卓蘭美食店

上次的苗栗泰安「象鼻部落」之旅,回程經台中和平鄉桃山、達觀部落,接卓蘭大安溪堤防旁快速道路,在接近快速道路終點前約三公里左右,可以看到路旁盡是攤販, ... 於 l50740.pixnet.net -

#44.讓人不時想念的卓蘭小住,旅行的速度不用快悠然最美好

有人整片園子種著聖誕紅、草莓,也有露營區、法式餐廳、精油休閒農場、創意料理,繁花似錦,好像每個人都可以在這片土地上發揮所長。 讓人不時想念的卓蘭小住,旅行的速度 ... 於 smiletaiwan.cw.com.tw -

#45.苗栗卓蘭住宿

卓蘭 住宿介紹,推薦多間苗栗卓蘭特色住宿,包含卓蘭民宿,苗栗民宿,卓蘭住宿等更多優質的住宿與實地苗栗卓蘭旅遊札記都在愛卓蘭住宿網,期待您有一趟美好苗栗卓蘭旅遊 ... 於 www.itwhotel.com.tw -

#46.寨酌然野奢庄園-

©2018 寨酌然野奢庄園版權所有電話:0989981285 傳真: E-mail:[email protected] 苗栗縣卓蘭鎮壢西坪43-20號. ×. 聯絡寨主. 送出訊息. 於 modolcr.swmall.com.tw -

#47.苗栗縣卓蘭鎮老人關懷協會-據點資料

據點地址:, 苗栗縣卓蘭鎮豐田里115之2號. 據點電話:, 04-25895278. 開放時間:, 08:30~16:00. 服務範圍:, 豐田里、苗豐里、西坪里. 於 ccare.sfaa.gov.tw -

#48.苗栗卓蘭》寨酌然野奢庄園|五星級奢華露營 - 小腹婆大世界

苗栗卓蘭》寨酌然野奢庄園|五星級奢華露營|一泊二食.超美露營區.兩個DIY.採果|~烤棉花糖,從入住玩到退房. 親子景點小腹 ... 於 fupo.tw -

#49.苗栗縣卓蘭- 法拍屋關鍵字搜尋 - 988house巨亨房屋網

2021/11/25 1拍 部分點交 待標 425.0萬,10.2萬/坪,50.6 建坪,263.08 地坪. 2. 苗栗縣卓蘭鎮上新里18鄰上新5之22號 (其他/鋼筋混凝土/2層). 苗栗法院- 法拍屋【109 ... 於 tw.988house.com -

#50.卓蘭- 優惠推薦- 2021年11月| 蝦皮購物台灣

你想找的網路人氣推薦卓蘭商品就在蝦皮購物!買卓蘭立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#51.吃美食、體驗採果,水梨超甜蜜,不一樣的卓蘭

大手牽小手,走遍台灣,放眼世界! 苗栗卓蘭77水果節‧卓蘭當季水果禮盒〜來卓 ... 於 carrieok.com -

#52.卓蘭小鎮的水果風情畫@ 大家健康部落格

民國60年代初期,原本種植稻米的卓蘭,配合農政單位的技術輔導,決定轉型發展栽培果樹,改種葡萄、楊桃、高接梨、柑類等高經濟、高價值的果樹,在農民的勤奮工作下,漸漸收 ... 於 jtfhealth.pixnet.net -

#53.卓蘭鎮_百度百科

卓蘭 鎮是台灣省苗栗縣的一個鎮,位於苗栗縣南端。卓蘭為台灣水果重要產地,故有台灣水果王國之雅號。鎮地名源自於原住民巴則海族罩蘭社「Tarien」,在清代雍正年間契字 ... 於 baike.baidu.hk -

#54.苗栗卓蘭鎮民宿雲也山莊民宿-台灣官方網站

雲也山莊坐落於苗栗縣卓蘭鎮,緊依著鯉魚潭水庫風景區,背對著夢幻白色玻璃屋建築,眼前盡是美麗的山湖水色,室內輕工業風的裝潢擺設讓品茶休憩也變得更有格調。 於 cmvilla.miaolibnb.net -

#55.【苗栗卓蘭鎮】卓蘭民宿推薦,5間高評價住宿降低踩雷風險!!

來苗栗卓蘭鎮玩不知道該住哪裡嗎?沒關係,以下為大家整理了五間評價較高的卓蘭民宿,供大家做選擇,讓你們大大降低踩到雷的風險!! 於 ifuntaiwan.com -

#56.苗栗縣卓蘭鎮衛生所 - Facebook

苗栗縣卓蘭鎮衛生所, 苗栗縣卓蘭鎮. 780 likes · 11 talking about this · 318 were here. 門診時間: @一般科(開立診斷書及體檢等) 每週二、三、五上午8-11點@預防 ... 於 www.facebook.com -

#57.苗栗縣卓蘭國小全球資訊網 - Google Sites

【資訊素養】【資通安全管理規範】【校園網路使用規範】【校園學生自我傷害三級預防工作計畫】. 【查IP】【打字練習】【品德教育宣導網站】【衛福部疾病管制署:嚴重 ... 於 sites.google.com -

#58.卓蘭鎮

在歷史發展上清代漢人客家移民入墾卓蘭也是從台中、豐原、石岡、東勢的方向往卓蘭移動,與苗栗、大湖方面的聯繫反而因山區地形與泰雅族原住民的阻隔而較為薄弱。戰後初期, ... 於 www.wikiwand.com -

#59.翻轉偏鄉系列報導~苗栗卓蘭雙連國小之三 - 南一書局

位於苗栗縣最南端的山城卓蘭鎮盛產水果,有「水果王國」的美譽;每年6、7月,雙連社區現採現賣的水梨,新鮮又美味,但卻很少人聽過,只因為這裡的水梨 ... 於 trans.nani.com.tw -

#60.三屆全國冠軍 苗栗卓蘭劉坤松巨峰葡萄禮盒(淨重2.5公斤

本產品為預購商品,預計2021/7/15左右開始採收後陸續寄送到家! *產地:苗栗卓蘭*規格:每盒淨重2.5公斤(每箱5-6串) *三屆全國葡萄評鑑冠軍*配送方式:冷藏*夏季 ... 於 www.buynearby.com.tw -

#61.208 豐原--卓蘭時刻表

208 豐原-卓蘭時刻表. (平日). 豐原開, 卓蘭開. 08:05, 05:40. 09:40, 05:50. 10:00, 06:15. 10:40, 06:30. 11:20, 07:15. 12:05, 08:15. 12:40, 08:50. 13:45, 10:05. 於 www.fybus.com.tw -

#62.【苗栗住宿】卓蘭鎮。自然風情景觀渡假民宿有大片草皮的優質 ...

自然風情景觀渡假民宿住宿體驗. 花洛米一家在苗栗通霄的吳媽媽創意廚房用完餐之後,便開車繼續南下來到位在苗栗卓蘭 ... 於 followmi.tw -

#63.卓蘭鎮 - 華人百科

卓蘭 鎮上一年四季均有水果生產,目前已規劃有多處觀光果園,並開始開放給各地遊客前來享受摘食水果的樂趣,目前在卓蘭主要開放食水坑、內灣、西坪三區,食水坑是以梨和葡萄 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#64.《哈旅遊》苗栗卓蘭包廂式露營輕鬆住簡單自然的生活不一定要 ...

style="text-align:justify;">《哈旅遊》本集帶大家來到「苗栗-卓蘭」輕旅行。還記得我們曾介紹過基隆暖暖的豪華露營帳嗎?好吃、好玩又好睡。 於 tw.news.yahoo.com -

#65.[苗栗卓蘭一日、兩天一夜] 2021跟著台灣觀光巴士遊苗栗三義

2020年可以說是因為疫情而國旅大爆發的一年, 我也難得了去了台南、礁溪、高雄、金門、澎湖等等, 苗栗的卓蘭鎮一直是我蠻有興趣的地方, ... 於 www.minako.tw -

#66.苗栗卓蘭加盟店、卓蘭鎮買屋賣屋 - 住商不動產

住商不動產苗栗卓蘭加盟店團隊提供您優質卓蘭鎮買屋賣屋服務,住商不動產是您買屋、賣屋、租屋首選!提供找卓蘭鎮房子、買房子、賣房子、租房子、房屋出租、設計、 ... 於 www.hbhousing.com.tw -

#67.苗栗卓蘭客家話研究

苗栗縣卓蘭鎮是多方言混居的鄉鎮,其中客家次方言包括四縣腔、饒平腔、大埔腔和海陸腔,此外還有閩南語及國語。卓蘭市區以大埔客家話最強勢, ... 於 www.hakka.gov.tw -

#68.【苗栗卓蘭住宿】寨酌然野奢庄園 苗栗露營Glamping去!草地 ...

下次再到苗栗旅行,選擇苗栗住宿時,不再是傳統的飯店和民宿了,而是奢華露營Glamping !這次我們大夥兒來到卓蘭新開的營地寨酌然野奢庄園, ... 於 www.travelwithv.net -

#69.椪柑- 卓蘭鎮農會-農產品簡介

不過椪柑在中醫學裡是屬於「性寒」的水果, 如果是「燥熱」性體質的人, 多吃椪柑有解熱、祛痰、預防便秘等好處。 於 www.naffic.org.tw -

#70.卓蘭鎮飯店

HotelsCombined一次比較所有熱門旅遊網站上卓蘭鎮飯店的訂房優惠。參閲台灣卓蘭鎮19間飯店的旅客評價。 於 www.hotelscombined.com.tw -

#71.卓蘭鎮農會

法拍訊息 · 黃金存褶牌價 · 牌告利率 · 供銷部消息區 · 消債條例前置協商專區 · 總幹事名言錦句 · 洗錢防制宣導 · 水果禮盒訂單下載 · 個人網路銀行. 於 www.choulan.org.tw -

#72.卓蘭葡萄的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

卓蘭 葡萄價格推薦共95筆商品。包含63筆拍賣、12筆商城.快搜尋「卓蘭葡萄」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#73.苗栗、卓蘭|卓蘭大峽谷.令人驚豔的大地紋理

位於苗栗卓蘭的卓蘭大峽谷是因九二一地震擠壓加上颱風雨勢的沖刷,將河床分割成兩邊,裸露出的層層岩層面貌,成了觀測地質及地層面貌的最佳所在。卓蘭大峽谷景觀長約三 ... 於 journey.tw -

#74.寨酌然野奢庄園厚食餐廳| 苗栗卓蘭山區豪華露營 - 慢旅行x 西文

寨酌然野奢庄園免裝備露營是近年很流行的旅行體驗方式,而位於苗栗卓蘭山區的「寨酌然野奢庄園」是其中之一。庄園有著廣闊的自然環境,讓入營者既能 ... 於 simontamhk.com -

#75.【水果達人】苗栗卓蘭大顆爆汁高接梨5-8顆1箱(8斤±10%/箱)

推薦【水果達人】苗栗卓蘭大顆爆汁高接梨5-8顆1箱(8斤±10%/箱), 達人嚴選卓蘭高接梨,肉質鮮嫩多汁,一咬下去就爆汁,口感脆甜,送禮自吃的水果首選momo購物網總是優惠 ... 於 m.momoshop.com.tw -

#76.卓蘭飛行場

我在苗栗縣的卓蘭出生、長大。在我很小的時候,就聽長輩們說過,日本人當年在壢西坪上面蓋了一座飛機場。其中有些長輩說,這座機場只有引誘美軍的假 ... 於 taiwanairpower.org -

#77.苗栗卓蘭打卡新地標!浮在空中的樹實在很水!

褐根病的救治並非容易的事,除所費不貲外,救治過程更是繁瑣,包含架設樹體支撐架、施作榕樹導根,樹木外科手術切除染病部位,清除病土、病根株等專業程序,每一步驟都必須 ... 於 www.miaoli.gov.tw -

#78.卓蘭鎮- 维基百科,自由的百科全书

卓蘭 鎮是苗栗縣最南邊的鄉鎮,瀕臨大安溪,在地形上,與苗栗縣其他鄉鎮有一定的空間阻隔,如北側以大湖丘陵與大湖鄉相隔,西側又以二大坪河階與三義鄉相對,因而形勢相對 ... 於 zh.wikipedia.org -

#79.苗栗卓蘭》寨酌然野奢庄園大片綠地自然風發呆放鬆好幸福

苗栗卓蘭寨酌然野奢庄園全台最奢華營地,五星級露營區可以很優雅入住如飯店般享受,大片綠地自然風,網美最愛大盪鞦韆、月亮盪鞦韆,園區導覽、手做 ... 於 fbuon.com -

#80.2021/2022 卓蘭鎮飯店住宿推薦|優惠訂房總整理

Natural View Hotel 位在卓蘭鎮,設有餐廳,提供WiFi(免費),距離鹿港47 公里。 所有房型都有陽台、空調、平面電視,以及私人衛浴,並提供沖洗座和吹風機。 於 www.booking.com -

#81.東耕露營地 *小而美的營地,漂亮平坦草皮,乾淨舒服

【昵昵媽露營趣】苗栗卓蘭_東耕露營地╭*小而美的營地,漂亮平坦草皮,乾淨舒服,可採草莓☆203露(2019-1/26~1/27) ... 東耕露營區,位在卓蘭壢西坪休閒 ... 於 may0708.pixnet.net -

#82.農民直配A級卓蘭水梨 - 生活市集

果肉細緻,風味清甜多汁.台灣在地果農,細心種植.梨中上品,滋潤甜蜜. 於 www.buy123.com.tw -

#83.苗栗縣卓蘭鎮景觀資源資料庫之建置與應用苗栗 ... - 建國科技大學

卓蘭 地形以台地為主體,受大安溪及支流老庄溪的沖積,形成一片肥沃的. 平原,為大安溪中游地區典型的農業鄉鎮,居民都以務農為主,農產收入是農. 家生活主要的經濟來源, ... 於 ir.lib.ctu.edu.tw -

#84.苗栗卓蘭景點|寨酌然野奢庄園|情侶約會.精緻套餐 - 滿分的旅遊 ...

苗栗卓蘭景點|寨酌然野奢庄園|情侶約會.精緻套餐|彩虹森林.蒙古包.水管屋.大鞦韆|遠離塵囂~放空發呆秘境基地! 2020.07.22. 於 fullfenblog.tw -

#85.寨酌然野奢庄園|苗栗卓蘭奢華露營家庭親子度假住宿推薦

苗栗卓蘭奢華露營家庭親子度假住宿推薦。 【野鴿區、野鴨區】衛浴設備為【公共衛浴】 每區各9間四人房,共有36床位 平日$7200/房、假日$8200/房 ◎房價皆已包含2位成人 ... 於 www.taiwantravelmap.com -

#86.《文化地圖 校長色彩學走讀》走讀卓蘭採集在地文化色彩地圖 ...

卓蘭 DOC 開設「文化地圖─ 校長色彩學走讀」課程,安排學員跟著卓蘭國小校長走讀社區,記錄在地農特產與富饒人文的精彩故事。許沛晴老師教導學員採集 ... 於 itaiwan.moe.gov.tw -

#87.2021年Top 10卓蘭鎮飯店| 可免費取消 - Agoda

卓蘭 鎮人氣飯店價格優惠、享免費取消、最低價格保證、到店付款、24小時中文客服、長住優惠等福利,想預訂卓蘭鎮住宿嗎?上Agoda輕鬆訂房! 於 www.agoda.com -

#88.苗栗卓蘭最佳美食餐廳 - TripAdvisor

卓蘭 美食餐廳Zhuolan · 1. 花自在食宿館 · 11 則評論 · “遠離塵囂,豐富食宿的好所在” · 2. 江記永安喜餅旗艦店 · 1 則評論目前休息. 麵包糕點, 中式料理 · 3. 卓蘭口福鵝肉店. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#89.苗栗卓蘭(美食/小吃/旅遊/景點) Archives

苗栗卓蘭美食「阿榮鵝肉店」,卓蘭有名的鵝肉不外乎是"口福鵝肉店"或是"鵝肉擔"~這天吃了在地人推薦的阿榮鵝肉店~在Google上有4.2顆星的評價(181則評論)~鵝肉確實 ... 於 vivawei.tw -

#90.苗栗卓蘭|花露休閒農場:踏入五彩繽紛的童話世界 - 輕旅行

看到「請問今晚住誰家」到花露休閒農場出外景,感覺農場裡面比小玉兒3年前那時候去的變得更漂亮了,所以就趁著繡球花季再次安排來走走。花露休閒農場 ... 於 travel.yam.com -

#91.卓蘭鎮

漢人入墾後,最初譯為「達連青」,雍正年間之契字記做「搭連」,客家人沿用其音稱之為「打蘭」,漳泉人將「打蘭」以「罩蘭」二字充之,後人鑑於「罩蘭」的罩字不雅,有阻礙 ... 於 xn--kwr22her7a6qdvs6a.tw -

#92.台灣電力公司苗栗區營業處- 卓蘭服務所

地址:苗栗縣卓蘭鎮中山路23號 服務時間:上午0800-1200 下午1300-1700 星期六、日及例假日休息 繳費時間:上午0800-1200 下午1300-1700 星期六、日及例假日休息 於 branch.taipower.com.tw -

#93.卓蘭鎮- 苗栗縣 - 旅遊王

卓蘭 鎮位於苗栗縣最南端,北以景山溪、掏抄尾山與大湖鄉為鄰,東以馬拉邦山脈、大克山與泰安鄉相接,西則以關刀山與三義鄉相連,南隔大安溪、吊神山比鄰台中縣東勢鎮, ... 於 www.travelking.com.tw -

#94.交通資訊 - 卓蘭水果之鄉全國馬拉松

國道1號,由苗栗交流道→公館方向(台6線) →接台3線經大湖往卓蘭方向。 ... 搭火車至豐原火車站下車,在站前改搭豐原客運往卓蘭班車,經東勢在卓蘭中街站下車,行程約1 ... 於 www.focusline.com.tw -

#95.道路交通 - 卓蘭鎮公所

2.搭乘火車至苗栗站下車,在站前改搭新竹客運往卓蘭班車,經由大湖至卓蘭下車,行程約1小時45分。 於 www.juolan.gov.tw -

#96.水果造鎮話卓蘭(苗栗區農業改良場)

卓蘭 地形由東北向西南依序分為五大區:(一) 大克山區:為食水坑溪、景山溪和老庄溪的發源地,大克山標高1236公尺,東陡西斜,山勢魁偉挺秀。(二)壢西坪台地區:就是現在的 ... 於 www.mdais.gov.tw