國文補充講義龍騰的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦朱雲影王仲孚寫的 日本必敗論 和俞偉超的 古史的考古學探索都 可以從中找到所需的評價。

另外網站日治連橫《臺灣通史序》課文、作者補充講義(龍騰版)也說明:日治連橫《臺灣通史序》課文、作者補充講義(龍騰版)-吳勇宏(宜蘭高中)易. 48 個月前420149. 吳勇宏 追蹤 以完全公開發布. 日治連橫《臺灣通史序》課文、作者補充 ...

這兩本書分別來自蘭臺網路 和中國和平所出版 。

國立臺南大學 文化與自然資源學系臺灣文化碩士在職專班 戴文鋒所指導 侯建源的 雙溪口石碼宮林府元帥信仰之研究 (2020),提出國文補充講義龍騰關鍵因素是什麼,來自於侯姓、劉姓、劉侯同宗、雙溪口、石馬宮、石碼宮、林府元帥。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 國文學系 黃明理所指導 林玟君的 楊慎「六朝學」研究──兼論江戶時代荻生徂徠的容受 (2019),提出因為有 江戶漢學、荻生徂徠、古文辭學、蘐園學派、古文辭學派、《詩評》、楊慎(升菴、升庵、用修、用脩、太史)、六朝論述、六朝學、《麗情集》、《五言律祖》、《絕句辯體》、《升菴詩話》、《升菴詞品》、《墨池璅錄》、《書品》的重點而找出了 國文補充講義龍騰的解答。

最後網站【108課綱】高中國文(1)補充講義懷夜、曾茗源、蘇莉閔編著則補充:龍騰 文化#高中國文購買【108課綱】高中國文(1)補充講義懷夜、曾茗源、蘇莉閔編著| 龍騰文化龍騰版課本配套講義<鑑賞期非試閱不可退> BOOKISH嗜書客全新參考書.

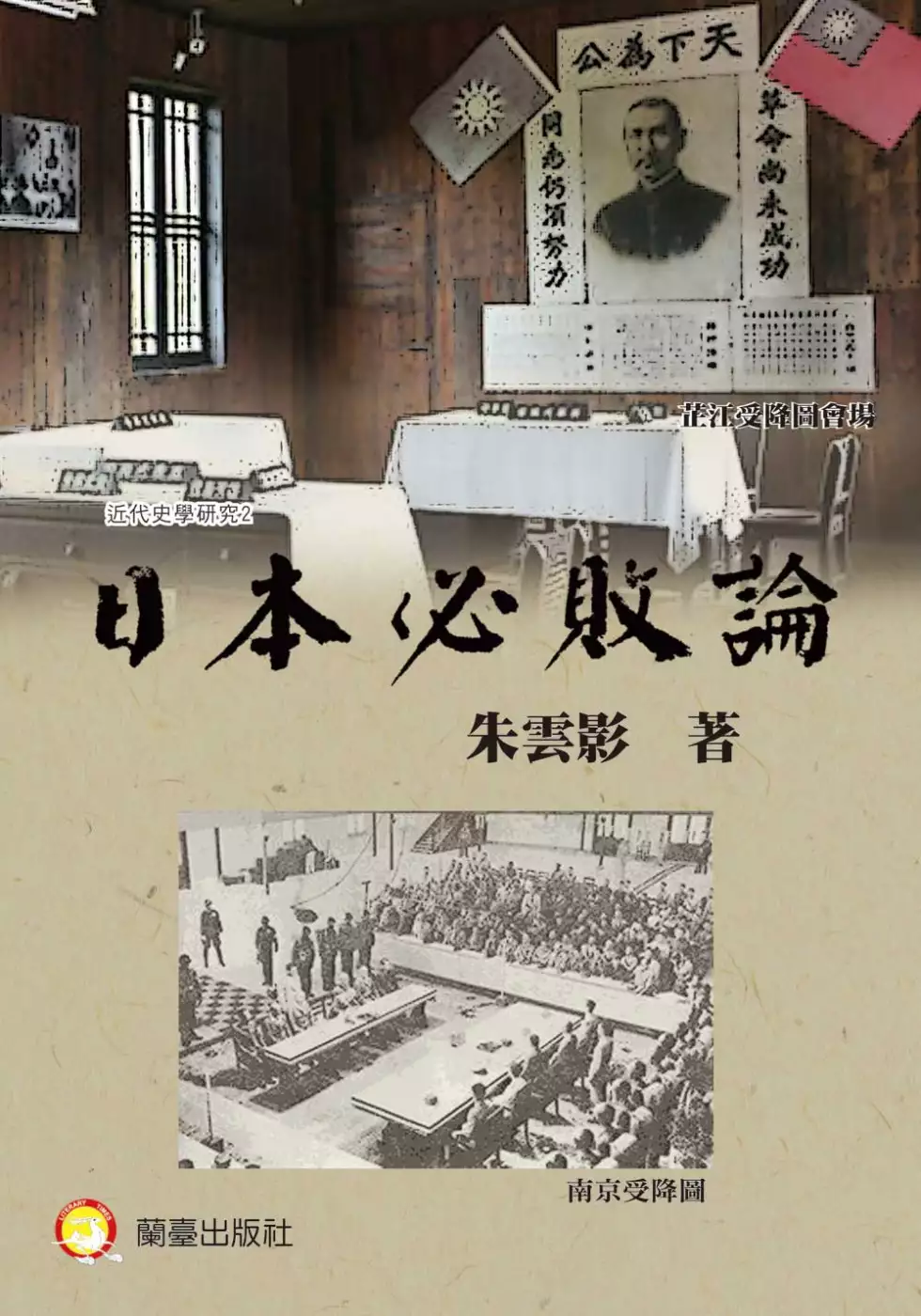

日本必敗論

為了解決國文補充講義龍騰 的問題,作者朱雲影王仲孚 這樣論述:

本書為抗戰期間出版的名著。分析日軍侵華,雖然氣勢高張,實則外強中乾,國內外遭遇的問題重重,最後必然走上失敗之途。 著者根據日本資料分析,日本因侵華戰爭擴大,軍費負擔沈重,工業、農業生產下降,經濟衰退,無力長期負擔龐大戰費。國內政局混亂,政潮迭起,官僚、軍部與財閥之間充滿摩擦,軍方則元老與少壯軍人之間、海軍與陸軍之間處處呈現矛盾,日本社會則物價騰貴,民眾生活困苦,反戰運動不斷出現,而國際間重要國家大多援助中國而不支持日本。在中國方面,由於全民抗戰禦侮,促成了中華民族空前的大團結,必然贏得最後勝利。歷史的發展,證明著者的析論完全正確。 本書於抗戰勝利七十週年之際再版發行,應具有時代

的意義,除了回顧抗戰,也提供作歷史的反思。 作者簡介 朱雲影 朱雲影先生(1904-1995),字孔澤,江西浮梁(今屬景德鎮)人。早年畢業於江西省立第一師範學校,考取江西省留學公費,赴日本留學,先後畢業於東京高等師範學校、京都帝國大學,任帝大助理教授。 1937年7月7日,廬溝橋事變爆發,基於愛國熱誠,毅然返國奔赴重慶參加抗戰行列,曾任「日本評論社」編輯部主編。1940年出版《日本必敗論》一書,振奮民心士氣,轟動一時。 1945年8月抗戰勝利。翌年,攜眷前往台灣,任台灣省編譯館編纂兼主任,出版《日本改造論》。1947年6月轉任臺灣省立師範學院(今臺灣師大前身)史地系教授,

1962年史地系分為歷史系與地理系,出任首任歷史系主任,講授史學方法、中國上古史、亞洲各國史、東南亞史等課程。 1970年創辦師大歷史研究所,任首任所長,並致力中國文化圈之研究,發表專題論文二十餘篇,集成《中國文化對日韓越的影響》一書,享譽士林。 1982年11月,赴美國依親,定居於加州佛雷斯那。1995年1月28日,逝於寓所,享年92歲。 朱雲影教授傳略 邱添生 再版說明 王仲孚 第一章 導言 1 第二章 從日本軍事情勢觀察日本必敗 3 一、軍部內訌 4 (1)陸海軍的傾軋 4 -「薩海長陸」-大陸政策與海洋政策-陸海軍的對內爭權-戰時大本營

成立的意義 (2)陸軍內部的傾軋 6 -緩進派-急進派-中立派-統制派-在華寇軍的內鬨 (3)海軍內部的傾軋 9 -軍政派與艦隊派-條約派與條約反對派-中立派的抬頭 二、統制紊亂 10 —少壯派的跋扈—少壯派發生之社會的根據—在華寇軍無統制的實例 三、將才缺乏 13 —日本人的自供—日本將才衰落的四大原因四、軍民不一致 16 —議會中的「軍民反目」問題—「中國不能超出自衛範圍」—日本國民對於大陸政策的懷疑 五、實力不足畏 19 —陸軍兵力不足—海軍無用武之地—空軍損失無法補充 六、認識錯誤與戰略失敗 26 —對於新興中國的認識不清—華北事件估計錯誤—「色當」戰略的失敗—寇軍三年間

的損失 第三章 從日本經濟情勢觀察日本必敗 33 一、侵略的代價 33 —現代戰爭的巨大消耗-「九一八」至「七七」的日本預算—戰後的日本預算—龐大的侵華戰費 二、戰費來源的枯竭 37 (1)公債 37 -戰前的公債-戰後發行的公債-日本的公債政策-紙幣發行額的激增-惡性通貨膨脹的危機 (2)租稅 40 -竭澤而漁的租稅政策-戰後的四次增稅案 (3)外債 42 -屢次借款的失敗 (4)貿易 43 -戰前的巨額入超-輸出入品臨時措置法-貿易聯繫制-輸出不振興國際收支惡化-第二次歐戰與日本貿易-資金大量外流-國內存金枯竭 三、工業危機 48 (1)工業的跛行發展 48 -和平工

業與軍需工業的地位顛倒-和平工業原料入手的困難-戰後和平工業的破產-軍需工業發展的障礙 (2)資源缺乏 51 -日本資源的貧乏-所謂物資總動員計劃-石油-煤炭-鋼鐵-鉛-錫-鋁-鎳-鎂-橡皮-棉花-羊毛-食糧-其他 四、農業危機 59 日本農業的特點-農家經濟狀況-重重剝削下的日本農民-暫時農村所受的惡影響-大革命前夕的日本農村 五、「以戰養戰」的陰謀 65 —掠奪我資源—破壞我金融—向我淪淊區推銷仇貨—加緊經濟反攻粉碎敵寇陰謀 第四章 從日本政治情勢觀察日本必敗 68 一、同床異夢的各黨派 69 (1)元老重臣的沒落 69 -元老重臣與軍閥的對立-元老重臣的步步退卻(2)既成

政黨的去勢 70 -政黨的黃金時代-軍閥對政黨的大轟炸-政黨的內鬨與分裂的危機 (3)彈壓下的無產派 72 -日本無產運動的史的發展-社大黨的反動化-彈壓下左翼勢力的成長 (4)指揮刀下保護下的右翼陣營 74 -右翼團體的形形式式-右翼浪人的匪化 (5)軍閥的寵兒-新官僚派的抬頭 76 -「官僚政治」-新官僚派的代表人物-新官僚派的政治投機 二、軍部與政黨財閥的磨擦 77 -既成政黨與財閥的勾結-軍部與財閥政黨反目的原因-軍部的武器「帷握上的奏權」與「現役專任制」-軍部的議會制度改革案-濱田的反軍演說-關於全國總動員法的兩派對立-總動員法第十一條的糾紛- 對華院問題的兩派對立 三、國

策不統一 83 -國策氾濫-對內國策的分歧-黨利主義的國策 四、近年來日本的閣潮 86 -九一八後日本政局的混亂-犬養內閣-齊藤內閣-岡田內閣-廣田內閣-宇垣組閣的流產-林內閣-近衛內閣-平沼內閣-阿部內閣-米內內閣 第五章 從日本社會情勢觀察日本必敗 93 一、充滿矛盾的日本社會 93 —高踞王座的日本資本家—日本勞動工人的痛苦—日本中小商人的艱窘—封建束縛下的日本婦女—日本青年的苦悶—新平民的不平待遇—支配階級的高壓與麻醉 二、物價騰貴與大眾生活難 99 -金輸出再禁止後的物價上昇—「七七」以來的物價暴騰—市面「黑市」橫行—國民生活費的激增—日本政府的物價統制 三、軍民精神動

員的失敗 102 —田中內閣以來的「思想善導」—文教審議會的創設—國民精神動員的目標—思想對策研究會之成立 四、風起雲湧的反戰運動 106 —日本國內的反戰運動—在華日軍的反戰運動—日本政府的暴力彈壓—噴火口上的日本 第六章 從國際情勢觀察日本必敗 110 一、國際孤立的日本 110 —大陸政策與列強的利害衝突—民主國家對日的包圍—德意日防共軸心的瓦解—日本外交的苦悶 二、日本與列強關係 113 (1)日本與蘇聯 113 -日本的對蘇侵略-偽滿邊境的日本軍備-蘇聯遠東的防日軍備-諾蒙坎停戰協定-蘇日關係調整的不可能 (2)日本與美國 117 -海約翰的中國門戶開放宣言-華盛頓

會議-史汀生的對日強硬外交-美國對於「東亞新秩序」的否認-美日商約的廢止-最近美國對日積極外交的動態 (3)日本與英國 121 -英國的勢力均衡主義-英日同盟的訂立與廢止-九一八時的英國對日態度-英國遠東政策的轉變-英國的對華投資-日本對英在華權益的蹂躪-英日東京協定 (4)日本與法國 125 -日本對於越南的垂涎-暴日強佔斯巴特萊島-暴日轟炸滇越路與法日關係惡化-法日商約的運命 (5)日本與德意 127 -德意日防共協定-德意日經濟的勾結-防共協定的廢止化 三、被壓迫民族的公敵──日本 129 —朝鮮的反日—台灣的反日—琉球的反日—印度的反日—緬甸的反日—其他弱小民族的反日 第七

章 從中國抗戰情勢觀察日本必敗 134 一、軍事愈戰愈強 135 —中國軍事的偉大進步—初期的山西戰事—上海與南京的防禦戰—徐州大會戰—武漢外圍的大會戰—南昌的放棄與反攻—鄂北大戰—湘北大戰—桂南之戰—粵北之戰—我軍質量的增強—敵後我軍的活躍 二、經濟基礎穩固 141 (1)農業 142 -從對外依存到對內自給-政府暫時的農業政策 (2)工業 143 -戰事中工業的損失-內地的工業建設-重工業-輕工業-豐富的資源-工業合作社的發展 (3)貿易 145 -政府的戰時貿易統制-非戰區貿易的有利趨勢-中國貿易的光明前途 (4)財政 146 -調整租稅-募集公債-統制外匯-鞏固金融 三、

政治躍進 152 —全民族空前的統一團結—國民黨的躍進—憲政基礎 的確立—戰時行政的刷新 四、社會穩定 155 —民族主義的鐵流—社會秩序的安定—戰時動員的順利進行 五、國際同情 158 —國際反侵略大會的援華運動—英國的援華運動—美國的援華運動—法國的援華運動—蘇聯的援華運動—比利時的援華運動—荷蘭的援華運動—斯干的那維亞的援華運動—古巴的援華運動—南非洲的援華運動— 澳洲的援華運動 第八章 結論 164 序 朱雲影教授傳略 邱添生 朱雲影教授,字孔澤,江西省浮梁縣儒林鄉人,生於公元一九○四年(民國前七年)陰曆六月十五日。朱教授自幼失恃,幸賴兩位姊姊照拂成長,而

家中世代務農,以種植茶葉為生,故平日協助家人勤於田間農事,未能進入正式學堂接受中小學教育,但卻一心向學,乃藉著伯父的資助,得以奮發自學,終於考取江西第一師範學校,畢業後曾經秉持愛國的熱忱,加入國民革命軍北伐的行列,旋又負笈東瀛,前往日本,並獲得留學獎學金。自一九二九年四月至一九三四年三月,就讀東京高等師範學校,接著自一九三四年四月至一九三七年三月,就讀京都帝國大學,專攻東洋史及亞洲史。京大畢業留校任教時,與樊冠華女士結婚。不久,適逢盧溝橋事變發生,因曾率領當地中國留日學生抗議,而被日本軍國政府遣返中國。 朱教授離日返回中國大陸,正值中日戰爭全面展開之際,於是抱著知識分子救亡圖存的使命

感,毅然投身抗日工作,先後擔任過各項相關要職,計有:之江文理學院教授(自一九三七年八月至一九三八年七月),日本評論社編輯部主編(自一九三九年二月至一九四一年四月),中國文化服務社出版部編審兼主任(自一九四一年五月至一九四三年七月),魯蘇皖豫邊區學院文科教授兼科主任(自一九四三年八月至一九四四年七月),國民政府軍事委員會政治部第三廳(國際)研究室少將研究員(自一九四四年八月至一九四六年七月)。 在這段期間,朱教授正值青、壯年時代,他滿懷強烈書生報國的雄心壯志,每以慷慨正義的文筆,譴責正在瘋狂肆行侵略的日本軍國主義,所著《日本必敗論》一書(重慶市,中國文化服務社,一九四○年出版),即大大

地鼓舞了中國民族的自尊心,尤其在國民政府軍事委員會政治部任職時,朱教授以其優異的日文學養,專門負責對日研究,翻譯各種相關情報,直接呈報蔣委員長,頗有助於研判對日抗戰的策略;迨戰爭末期,又將「對日招降書」、「抗戰勝利宣言」等譯成日文,空投日本東京以及中國抗戰淪陷區,震撼了日本軍心。 中日戰爭結束後,中國大陸即因國共衝突而陷入亂局,朱教授遂於一九四六年夏天來臺,自是年八月至翌年五月止,擔任臺灣省編譯館編纂兼主任,自一九四七年六月起,轉任臺灣省立師範學院(案其後於一九五五年六月改制為臺灣省立師範大學,又於一九六七年七月改制為國立臺灣師範大學以迄於今)史地學系教授,並曾一度兼代系主任。一九六

二年,史地學系分歷史與地理兩系,朱教授膺任首任歷史學系主任(自一九六二年八月至一九六五年七月),並講授「史學方法」、「中國上古史」、「亞洲各國史」、「東南亞史」等課程,授課之餘,更潛心研究,著書立說,成果斐然,於國內外學術界享有崇高榮譽,備受尊敬。一九七○年,在朱教授多年精心擘畫之下,又創立了臺灣師範大學歷史學研究所,並擔任首任所長,講授「東亞文化史研究」等課程,不僅為史學研究開拓專業領域並提升學術水準,而且還在培育史學專才方面作出了重大的貢獻。一九七八年八月,朱教授屆齡榮退。 朱教授治學嚴謹,教學認真,在臺灣師範大學任職三十餘年,於講授的每一門課程,都備有親自編撰系統分明且內容充實

的講義,於課堂上更隨時配合所講的主題,補充許多相關基本文獻及最新研究成果。而且,朱教授對於後進的獎掖提攜,也是一向不遺餘力,如今仍在臺灣師範大學歷史學系任教服務的教師同仁,大多直接或間接地受到其教誨或啟迪。此外,由於朱教授受過嚴格的史學研究訓練,又擁有高深的學術造詣,更具備長遠宏觀的卓越見識,所以曾將來臺之後陸續發表的二十篇主要系列論文,匯集而成一部題為《中國文化對日韓越的影響》的專書(臺北市:黎明文化事業公司,一九八一年四月初版),這是全面探討「中國文化圈」的系統綜合研究,義例精深,史料宏富,實為見解創新的高水準學術鉅著,對史學界的貢獻至為重大。1 一九八二年十一月,朱教授偕同夫人

一起赴美依親,定居於加州(California)的佛雷斯那城(Fresno),與公子朱海若、媳婦吳楚翹、孫女朱華鳳、孫兒朱華龍共同生活,安享含飴弄孫的天倫之樂,同時也寄情於田園山水之趣。 一九八七年十二月,夫人因病辭世之後,朱教授更是全心照顧孫兒女,直至一九九五年一月二十七日(美國時間),於午睡中安然離世,壽終正寢,享年九十有二歲。 綜觀朱教授的一生,熱愛國家,潛心學術,教誨後進,孜孜不倦,而且澹泊名利,高風亮節,洵為經師人師的典範,永遠受到學子的緬懷與景仰。 1此書由廣西師範大學出版社於2007年9月以簡體字橫排再版發行。 再版說明 王仲孚

《日本必敗論》一書是中國抗日戰爭期間,先師朱雲影教授在重慶發表的名著,重慶.中國文化服務社印行,作者自署脫稿時間為1940年3月。 我們知道1940年即民國二十九年,是自盧溝橋事變爆發後的第四個年頭,也是抗戰進入艱苦的第二階段。這一年汪精衛在南京成立「中華民國」政府,甘心作日本的傀儡政權與重慶正統的中華民國政府相對抗,令國人同感憤慨與震撼。在國際方面日本與德意結成同盟國,氣燄高漲一時,而為了向日本示好,法國封閉了滇越公路,英國則封閉了滇緬鐵路,使抗戰的根據地陷於孤立的威脅,這些事件的一再發生,對於抗戰的前途不免蒙上了一層陰影。 雲影師此書的適時推出,鼓舞了艱苦抗戰的民心士

氣,堅定了全國同胞抗戰必勝的信心。五年後日本的侵華軍,果然無條件地向中國政府投降,雲影師大作的預言果真實現,這就不能不令人佩服此書的分析是多麼的精準,雲影師的學術功力是多麼的深厚。 雲影師的《日本必敗論》,一書並不是一般「抗戰口號」或泛泛的抗戰「八股文」可比,此書大部分根據客觀的日文資料,分析日本軍力、國力的弱點,戰略戰術的錯誤,以及國際環境不利於日本而反利於中國的形勢。由於日軍在表面上占領廣大的中國領土,實際上陷於進退失據的泥淖之中,政治上中國則出現全民族空前的大團結,他從各項資料分析,日本必將走上失敗之路,中國的抗戰終將贏得最後勝利。 朱師在本書中的評論,都是根據資料和

證據說話,許多資料的分析,則以統計數字作根據,全書各種統計圖表多達17幅,行文論述並多依據數字,其嚴謹態度如同寫作學術論文。 筆者曾請教雲影師,在抗戰時的重慶如何能取得這些統計資料,雲影師笑說,他在日本留學期間就已經注意蒐集相關的資料。由於雲影師具有高深的學術素養和敏銳的觀察力,又精通日文,所以對於資料的蒐集和分析不是一般人所能企及的。例如日本所自誇其武力如何強大,認為三個月足以亡華,但在雲影師依據所得資料分析下,指出日本政客與軍方的矛盾;海軍與陸軍的矛盾;少壯軍人與元老派的矛盾;好戰與反戰的衝突;社會結構與產業結構之間的問題重重。所列舉的人名與重大事件的始末,現今有的大學所開的「日

本史」課程,都還達不到如此詳細的資料和清晰的脈絡分析,這本書實可列為研究日本現代史的學術著作,而不要視為一般應時的出版品而已。 今年是抗戰勝利七十週年,七十年來日本於戰爭的廢墟中得到了復興,但日閥侵華的行為和對中國的傷害,日本政府從未有一語道歉的表示,相反的,右派軍國主義者似乎仍然陶醉在「大東亞戰爭」的美夢之中,製造釣魚臺的爭端,聯合大國以中國為假想敵,使中日兩國之間又蒙上了戰爭的陰影。筆者在媒體上看到一則報導說,一位日本中學歷史教師對學生說,十九世紀日中發生一次戰爭(指 甲午戰爭)二十世紀日中又發生戰爭,預料二十一世紀日本與中國又將再發生一次戰爭。此言暴露了何種心態,言在

提醒日本青年預作戰爭的心理準備嗎? 一個沒有歷史反省能力的民族,會重新走上錯誤的道路,陷入毀滅的深淵之中,更有重新加害他國的危險。戰爭會使國家受到傷害,人民遭遇嚴重的災難,現代武器的精進,使戰爭更為恐怖。「戰爭」幾乎成為「毀滅」的代名詞,努力避免猶恐不及,日本發動侵華戰爭,顯然犯了嚴重的歷史錯誤,原以為可以「三月亡華」,最後落得無條件投降的下場。 雲影師此書分析日本必敗,果然不出所料,但是在此書完成之時,雲影師於預見「日本必敗」之後,對日本並未表示情緒性的恨意,反而寫出了以下幾句感慨的話:日本明治維新諸志士經過無限艱難困苦創造的國家基礎,如今竟一點一滴毀滅在一群狂妄軍閥的手

裏,我們實在為日本可惜,也為日本可悲! 這幾句語重心長的話,顯示了一位偉大學者以悲天憫人之胸懷,提供日本對於侵華戰爭,應該認真地做出反省,所謂「前事不忘,後事之師」,只有作誠實的「歷史反省」才能避免「重蹈覆轍」的悲劇。本書選在此時再版,應該具有時代的意義。 此書原版的紙張印刷都很粗糙,不難看出抗戰期間物資的缺乏和艱困,現在決定加以重新排版,從直排改為橫排的版面,承郝逸杰、郭鎧銘二位學棣悉心協助校稿,使原書許多錯字、漏字也都予以改正和填補,同時加入邱添生教授撰寫的〈朱雲影教授傳略〉使讀者進一步對作者有所了解。際此二戰反法西斯勝利暨中國抗戰勝利七十週年紀念之際,承台北蘭臺出版社

予以重新排版印行,呈現於世人之前作歷史反思的見證,並對先師朱雲影教授作深切的追悼與敬意。 2015.05.22王仲孚於台北

雙溪口石碼宮林府元帥信仰之研究

為了解決國文補充講義龍騰 的問題,作者侯建源 這樣論述:

臺灣早期大量的漢人來台開墾,同祖籍地與同姓而居,是漢人聚落一個相當大的特徵,臺灣很多庄頭廟大多為原鄉之信仰,因此庄頭廟在漢人的聚落中,是一個相當重要的指標,所以本文以庄頭廟的信仰為研究的核心,來探討整個村落發展的歷史脈絡。嘉義縣的朴子市和六腳鄉,是臺灣侯姓族人聚集最多的地方,到目前為止仍就是「侯」這單一姓氏比例超過 50%以上的村庄,牛稠溪沿岸的侯姓均來自福建省泉州府南安縣十八都,臺灣的侯姓族人當中,有部分是由「劉姓」更改為「侯姓」,所謂「侯劉同宗」的侯姓,而促成「侯劉同宗」保留住劉姓香火血脈的關鍵人物為林府元帥,在福建省泉州府南安縣十八都有奉祀林府元帥的專屬廟宇為「石馬宮」,而移居臺灣的侯

姓族人亦在臺灣的雙溪口庄,建立「石馬宮」來奉祀「侯劉同宗」的祖上恩人林府元帥,日治時期大正年間的調查資料,在牛稠溪沿岸以奉祀林府元帥為該廟主神的廟宇共有三座,這三座均分香自雙溪口石碼宮,然而此信仰在日治後期出現了變化,除了鄰近牛稠溪所帶來的天然災害外,分類械鬥是本區被忽略的一個重點,本文研究將以現有日治時期的文獻與雙溪口石碼宮歷年的帳冊珍本,來研究這些村庄與信仰中的變化。

古史的考古學探索

為了解決國文補充講義龍騰 的問題,作者俞偉超 這樣論述:

本書反映了作者在考古學研究中的關心點。這個目標,可以說是作者多年的追求。記得早在大學生時代起,就最注意用考古學來探索古代社會面貌的問題。大概正因為這個願望的根深蒂固,寫文章時似乎總是願意朝這個方向多作些分析或推測。至於書名的開頭為什麽不加上「中國」二字,則是因為書中的頭幾篇文章和最末的二文,其討論內容都不是以「中國」為主的。 44篇論文的順序,大體是按照如下的想法來編排的。開頭的幾篇是論述全人類或全中國的具有普遍性質的、並作了長時段考察而認識到的問題。隨後的文章,前面的一大部分是按照論述內容的時代早晚為序編排的,即是從新石器時代晚期起,經夏、商、周三代和東周,下及秦、漢至兩晉。再下面的文

章,則依所述古文化的區域性而分類編排,其前面一部分是自長江三峽至成都平原的古文化研究,後面一部分是從東北至西北地區若干古文化中的一些具體物品的研究。全書最末的兩篇文章是討論秦代至魏晉時期日本古墳發生同中國古文化影響有怎樣的關系的,這是日本考古學研究中的熱點問題,既然說了自己的新看法,當然應該收入本書之中。 對這個編排,需要稍加說明的是,其中討論遼東城圖的一文,研究對象雖然出在朝鮮平安南道順川郡龍鳳里的古墓中,但墓中壁畫所繪的遼東城,卻是在我國遼寧省的遼陽市境內,因而還是當作研究中國古文化的材料來安排論文的順序。 圖騰制與人類歷史的起點考古學體系與人類歷史進程關系的新思

考人類進步過程中物質、精神、社會三方面的關聯性先秦兩漢美術考古材料中所見世界觀的變化——1987年初夏在《中國美術史·秦漢篇》討論會上的講話五千年中國藝術的文化基礎中國古代文化的離合及其啟示中國早期的「模制法」制陶術含山凌家灘玉器反映的信仰狀況凌家灘璜形玉器是結盟、聯姻的信物喀左東山嘴遺址是紅山文化部落聯盟的祭祀場地陶寺遺存的族屬丁公陶文是已亡佚的東夷文字龍山文化與良渚文化衰變的奧秘 ——致「紀念發掘城子崖遺址六十周年國際學術討論會」的賀信由夏文化探索引發出的考古學文化與族群關系的爭論中國考古學中夏、商、周文化的新認識早期中國的四大聯盟集團長江流域青銅文化發展背景的新思考「神面卣」上的人格化

「天帝」圖像平王東遷以後的西虢墓地楚文化中的神與人考古學理論的進步與楚文化研究的歷史前景關於楚文化形成、發展和消亡過程的新認識江陰佘城城址的發現與早期吳文化的探索 ——在江蘇江陰高城墩、佘城遺址研討會上的發言考古學中的漢文化問題秦漢考古學文化的歷史特征秦漢青銅器概論漢畫像石概論中國古墓壁畫內容變化的階段性——「』河北古代墓葬壁畫精粹展」座談會上的發言提綱漢末、東吳、兩晉的鄂城鑄鏡業高句麗時期的遼東城圖三峽地區的古文化三星堆文化在我國文化譜系中的位置及三星堆遺址的古地望「三危」地望的新揭示三星堆蜀文化與三苗文化的關系及其崇拜內容長江上游古巴蜀信仰及其文化背景的探索關於三峽地區考古學文化的命名問

題三峽與四川考古新收獲以及對長江上游古代文明的新思考內蒙古西部古代狄人文化的推定夏家店下層下上層文化為兩支東夷遺存蝴蝶翼狀短劍與錯金幾何雲紋劍西周銅劍的淵源「王侯合昏」錦與「五星出東方」錦對推測尼雅95NM1號墓地中M3與M8墓主身份的啟示日本方形周溝墓與秦文化的關系中國魏晉墓制並非日本古墳之源附錄:俞偉超學術工作概況 二十年前,文物出版社的朋友們多次要我選編一本自己撰寫的有關秦漢考古學的論文集。當時,我原本是想等研究成果已有比較系統的體系時,才將自己的考古學論文分作三個類別來編輯成書,即其一是討論考古學理論、方法的,其二是研究中圉古代社會面貌的,其三是探索考古學文化的族群

歸屬及其相互關系的。可是,出版社卻一再催促我早日交出成書之稿。無奈,只能改變初衷,選出一些討論中國古代社會面貌和考古學文化族屬關系的論文,集合成一本書,這就是1985年出版的《先秦兩漢考古學論集》, 當《論集》出版後,原有想把討論古代社會面貌和尋找古文化族屬情況的文章在以後分開編集成書的願望,只能放在一旁,不去考慮。但,編集考古學理論文集的想法,卻依然在心中徘徊。不過,一直覺得還沒有形成獨特的認識系統,根本談不上出什麽論文集的事。 但到了1992年底,當《考古學新理解論綱》一文在《中岳社會科學》上正式發表,並很快就引起國內外不少同行的關注和議論時,我就感到自己所寫考古學理論與方法的

文章雖然不多,那篇《論綱》在認識現有的考古學理論和考古學中潛藏的本質方面,卻的確已經提出了一個獨特的解釋體系。當我得到這個估計後,終於覺得編輯一本自己闡述考古學理論之書的條件,已經出現,可以進行具體化操作b當這個想法和別人交談之後,有志於編輯這個文集的友人竟不止一人,而且各自提出了不同的編書方針。這反而使編書之事三經周折,耽擱了二三年。最後國家新聞出版署圖書司的王然先生決心接過手來,編集並出版了《考古學是什麽——俞偉超考古學理論文選》(中國社會科學出版社,1996年)。書一出版,我最初想把自己的論文分成三大類來編集成書的願望,其∵就已經得到實現。從此之後,如果再有討論考古學理論、方法的新文章,

就可以送到《考古學是什麽》的增訂本那里去了。 當《考古學是什麽》出版後,有好幾家出版社的編輯找我,希望我再編一本像《先秦兩漢考古學論集》那樣的新集子。自《論集》出版以後,我發表文章的地方相當分散,如果不是專意尋找,很難知道我有哪些論文。我想,那些文章的寫作時間,有的相差多年,某些從前的看法,後來自然會發生變化。另外,相當多的文章是論述某一問題的,同一篇文章中並未說明同時期的其他文化現象,因而許多不同的文章常可相互補充說明我對中國膏文化面貌的總體認識。分散發表於各處的文章,既然存在著這些情況,我自然覺得如要別人能比較完整地了解我對中國古文化的看法,應該同意選編一本把散在各處的論文集中在一起

的新的論文集。 想法一確定,我就選了44篇論文,編成此書。其中,除了討論遼東城圖的一篇短文是早在1960年發表的以外,其余各文都是《先秦兩漢考古學論集》出版以後發表的。當這些文章收齊以後,我曾比較仔細地加以通讀,凡現在覺得不妥之處,已做了一些修改,這在本文中皆不——注明。當然,往日之文,當今天的認識有所改變後,因要保持原有框架,不管怎麽修改,仍往往難以逃脫有所不順之處。 把此書起名為《古史的考古學探索》,反映了我在考古學研究中的關心點。這個目標,可以說是我多年的追求。記得早在大學生時代起,我就最注意用考古學來探索古代社會面貌的問題。大概正因為這個願望的根深蒂固,寫文章時似乎總是願意

朝這個方向多作些分析或推測。至於書名的開頭為什麽不加上「中圉」二字,則是因為書中的頭幾篇文章和最末的二文,其討論內容都不是以「中國」為主的。 44篇論文的順序,大體是按照如下的想法來編排的。開頭的幾篇是論述全人類或全中國的具有普遍性質的、並作了長時段考察而認識到的問題。隨後的文章,前面的一大鄯分是按照論述內容的時代早晚為序編排的,即是從新石器時代晚期起,經夏、商、周三代和東周,下及秦、漢至兩晉。再下面的文章,則依所述古文化的區域性而分類編排,其前面土部分是自長江三峽至成都平原的古文化研究,後面一部分是從東北至西北地區若干古文化中的一些具體物品的研究。全書最末的兩篇文章是討論秦代至魏晉時期

白本古墳發生同中國古文化影響有怎樣的關系的,這是目本考古學研究中的熱點問題,我既然說了自己的新看法,當然應該收人本書之中。 對這個編排,需要稍加說明的是,其中討論遼東城圖的一文,研究對象雖然出在朝鮮平安南道順川郡龍鳳里的古墓中,但墓中壁畫所繪的遼東城,卻是在我國遼寧省的遼陽市境內,因而還是當作研究中國古文化的材料來安排論文的順序。 這本《探索》和從前所出《論集》,出版時間相隔17年,而本書所收的44篇論文中,有35篇是1990年以後發表的。這多少能反映出自《論集》出版後,有好幾年時間我並不勤於寫作。其原因我自己當然很清楚。這除了當時的公務確實很繁忙以外勺就是當《論集》出版和我在山東

兗州考古領隊培訓班上所講《關於「考古地層學」問題》和《關於「考古類型學」問題》印成講義,廣為流傳後,內心突然覺得研究目標應該再前進上步,但前景何在,卻感到渺茫,不免常有恍惚之感,-甚至苦悶,怎麽會有寫作新文章的激情呢? 我不敢說後來己把這種問題想清楚了,但慢慢終於懂得尋找人類妁本質,追索人類社會的本質,或者說了解人類的本性,其實就是許多人文學科(當然包括考古學在內)追求的最終目標。當然,得到這個認識並不等於要求自己和他人立即就把工作向這個高度去做,但只要已當作是一種最終目標,就會在人們的許多行為及其結果中所看到的有這方面意義的內容多一點。就這種目標而言,人類學的、歷史學的、考古學的研究可

稱關系最為直接。作為這些學科的工作者,如果承認這種目標的合理性,而且還當作理想來追求,那就不管途徑是多麽生疏,風險多大,甚至花費大量精力可能還得不到期望的結果,但仍然應當朝這個方向努力,至少是一試。 我不敢冒言本書中有哪些地方是在作這種嘗試,但那些探索人類文化前迸軌跡的論述所示思考的方向,應當是經過十多年前開始的這種思考以後出現一些新追求的一點表露。 當選編此書之事確定之後,我決心還是請文物出版社幫忙出版。原因有三:第一,此書與《論集》畢竟類似姊妹篇,兩書中有不少文章互相呼應,都由一個出版社來編輯成書應當是最含適的;第二,文物出版社答應出力為此書配上插圖,我知道文物出版社積累的文物

古跡圖片極為豐富,必能為此書增色;第三,我和文物出版社的關系,畢竟是太老太老了,我以往所寫的一些書,主要是由文物出版社出版的,我當然願意在一家出版社的書目中,就能夠找到我的主要著作。如果從書稿送到文物出版社以後的情況看,這樣的估計完全符合事實,責任編輯肖大桂先生在核校書稿和選編插圖時的認真態度,可說是出人意料,令我非常感動。還有為了選編插圖,北京大學的趙化成教授和中央民族大學的潘守永副教授也都花費了許多精力,這都是我要特別感謝的。 一個人的學術生涯很有限,從《論集》、《考古學是什麽》到此《探索》,再加上也是文物出版社出版的《中國古代公社組織的考察》(也許還應該有科學出版社出版的《三門峽漕

運遺跡》),記錄了我的主要研究生涯。我想做的事還有一些,有些已經有具體的籌划但並未實行,有的還正在工作過程中,但是最大的事則是此書所收第二篇也是最末第二篇完成的文章中所提出的關於考古學前景的一些新的理想。當我寫出那些話的時候,我就完全知道在自己短暫的學術生涯中,無法看到這個理想已經得到實現的境地。但對於一個學科來說,其學術生涯是群體構造的,所以我又深信,國際考古學者的群體力量,必將能追尋到這個理想的體系,並且還要提出更新的研究目的! 俞偉超 2001年12月21日晚

於昌平小湯山醫院

楊慎「六朝學」研究──兼論江戶時代荻生徂徠的容受

為了解決國文補充講義龍騰 的問題,作者林玟君 這樣論述:

本研究名為「楊慎『六朝學』研究──兼論江戶時代荻生徂徠的容受」,意在借鑒日本江戶中期漢學家荻生徂徠學習明代文學,並利用明代文學理論,回應江戶當時的日本漢學弊端,建構「古文辭學派」之方式,進行對現行中國古典文學理論建構之反思。本研究自文獻與版本目錄考證出發,於現存楊慎之各類著作中,蒐集、歸納、整理散落於楊慎詩、詞、筆記、書學論著等各類撰作中的六朝論述,復參酌楊慎生平學術風格,以及明代文學風尚,將其回應明代文學流弊的苦心,後設建構成「六朝學」此一文學理論體系。本研究更嘗試藉由中、日書物流傳史料,由楊慎著作東傳日本之歷史事實,設法歸納出「楊慎—楊慎著作─楊慎學術—江戶荻生徂徠」此一跨文化之知識圖譜

,並且嘗試論證「楊慎—六朝學—江戶荻生徂徠」此理論脈絡相繫之可能性,企圖補充從來對明代楊慎「六朝學」批評與研究之不足,將楊慎從依附於明代復古,或是被輕易以「六朝派」概括的論述中獨立出來,統整其學說獨到之處。換言之,本研究旨在自「文獻學」、「版本學」與「文學理論」三方向,融通並建立楊慎「六朝學」之架構,及其學術在中、日文化史上的流播軌跡,進而補充檢討過去文學史之不足。為求融通「楊慎—荻生徂徠」於明代古典文學、古籍文獻的中、日交流與受容,本研究除了緒論與結論外,正文以建構楊慎「六朝學」為主軸,並援引、兼論關荻生徂徠之說。本研究一方面探索楊慎對明代文學批評之關懷核心,另一方面以荻生徂徠學說作為論證、

建構中國古典文論之參照,職是,各章節之安排如下:第一章「緒論」說明研究目的與具體方法、第二章為「楊慎《世說舊注》與人物筆記書寫」、第三章為「楊慎對六朝文藝的選評」、第四章為「楊慎詩詞著作中的六朝論述」、第五章為「荻生徂徠對楊慎學說之容受與闡發」、第六章為「結論」。第一章「緒論」。本章自中、日書籍之流傳與收藏故事談起,透過對於中國明代書籍海外傳藏狀況的調查(以本研究主題楊慎著作為核心),及這些書物在江戶日本的傳播狀況,由歷史發展思索文化交流活動的意義。一方面自楊慎著作中,歸納、整理其學說傾向六朝的諸般特色,一方面以「楊慎—楊慎著作─楊慎學術—江戶荻生徂徠」為宗旨,並試圖推進「楊慎—六朝學—江戶荻

生徂徠」之理論架構,企求進行歷史性、文學性跨文化的比較,展演百年來的文化流衍地圖,以祈構築一跨文化的楊慎「六朝學」知識圖譜。第二章「楊慎《世說舊注》與人物筆記書寫」。本章從陳洪綬之「楊升庵簪花圖」談起,分析楊慎在抑鬱不得志之際,其「佯狂」、「奇裝異服」行為的背後,如何含藏著對魏晉人物「任誕」行跡的追摹,以及借「服妖」舉止以抒諷諭之目的。順此脈絡,進一步探討楊慎纂輯《世說舊注》的目的、宗旨,以及是書所輯佚之內容,對於既往《世說新語》故事的補充作用。最後,通過楊慎多篇筆記人物書寫,剖析其對魏晉人物事蹟的愛好,不僅表現在考據和個人行跡,更假筆記體裁以寄筆端,以魏晉筆記體記載其所忻慕之人物,既是對六朝

人物筆記的繼承,亦是借六朝文學體裁寄遇自身的時代價值。第三章「楊慎對六朝文藝的選評」。本章自古籍文獻學出發,針對《楊升菴批點文心雕龍》、《選詩》三卷《外編》三卷《拾遺》二卷以及《墨池瑣錄》、《書品》等書學論著,進行書誌資料的比勘與考證。其次,經由文本內容的考證與分析,爬梳《楊升菴批點文心雕龍》之點評文字與圈點工夫,探求楊慎六朝論述之理論淵源,及其將六朝詩論、文論運用在個人文學批評與創作,所欲表達的文學理想。循此脈絡進一步探討《選詩》三卷《外編》三卷《拾遺》二卷所呈現的文本現況與編選意識。最後,探討楊慎對六朝書學的編選與主張,並經由其個人書作與魏晉書帖之比勘,論證楊慎書學亦摹習六朝帖學的欣趣。自

文學批評、詩歌選集、書學理論三種層面,論證楊慎「六朝學」的宗旨與內涵。第四章「楊慎詩詞著作中的六朝論述」。全章旨在審視楊慎承繼中國文學「以選為評」之《選》學傳統,採六朝儷篇成集,纂輯《五言律祖》、《選詩外編》、《絕句辨體》等選本,辨析其復古詩學觀及各選本之選錄尺度,申論楊慎主張欲觀漢魏遺音,追求詩歌典雅,當自六朝詩入手的詩學信仰。本章更由詩學理論擴及詞學理論,探討楊慎的詞學論述,及其對填詞藝術技法、聲律音調的主張。一方面,由《詞品》著手,分析楊慎對「詞」之源流,及對時人填詞弊病的反思。另一方面,顛破時人論詞度曲,必宗宋詞的傳統。楊慎追本溯源,強調「詞」是「詩」之變體,是解散詩句句式結構,作長短

句韻語而成,此亦「詞」謂之「詩餘」本因。又,「詞牌」名稱,亦多發端自六朝詩之語,是以其論詞觀點獨樹一幟,將「詞」之濫觴,溯及古詩,推本歸源於六朝詩歌。最後,復將楊慎理論對照作品,藉由《廿一史彈詞》(《歷代史略詞話》)、《升庵長短句》等著作,從「理論」的檢視,回應到「創作」的「實踐」層面。全章試圖具體而微地闡發楊慎在詩詞學方面之創見,並肯認、發揚其欲矯正時弊,回應明代文壇詩詞風尚與觀念的苦心孤詣。第五章「荻生徂徠對楊慎學說之容受與闡發」。本章一方面梳理江戶時期荻生徂徠對楊慎學說之引用,一方面分析徂徠的詩學論述,釐清其對中國明代詩學觀念的接受與應用,此外,本章更考證日本早稻田大學服部文庫典藏之徂徠

《詩評》寫本,首先,自書誌學研究的觀點,揭示該寫卷的傳藏特色,及和寫本的鈔寫知識;其次,將該卷和漢混淆文之內容逐一釋文、解讀,剖析其要旨,從中考述徂徠的詩歌批評觀念,理解徂徠對漢詩批評術語的把握與示範;最後,參酌徂徠的詩學理論與詩作,理解其在漢詩「學習」與「創作」間的風格轉向與選擇。透過以上考察,既釐清徂徠對明代復古詩學的接受與運用,亦把握徂徠漢詩觀念對江戶漢學,乃至中國明代詩學研究的重要參照指標及意義。同時,檢視徂徠漢詩創作,將其理論對照實踐,析論其學習明代文學眾家之長(包含李攀龍、王世貞、楊慎等),致力於擺脫宋儒、宋調的制約,重新審視漢詩「情」、「意」、「理」,著重詩歌遣詞用字間「氣格」、

「風調」、「色澤」、「神理」之苦心,理解中(明代)、日(江戶)古典詩歌理論如何進行受容與轉化?重而再次省思楊慎詩學理論在東亞漢詩史上的歷史意義。第六章「結論」。回顧本研究之特色與貢獻。本研究主要自考證中、日書物流傳出發,首先,考察江戶漢學家所藏楊慎著作,增補既往大庭脩氏《舶載書目》之考證結果。從而比勘校正與楊慎研究相關之古籍版本異文、訛誤、脫漏等處。其次,提出「六朝學」之理論架構,修正暨補充過去雷磊氏、高小慧氏「六朝派」之說法,嘗試建構楊慎「六朝學」之理論範疇。再者,藉由考察荻生徂徠對楊慎學說的徵引,以及兩者理論脈絡相似之處,修正暨補充自松下忠氏以來對徂徠學說的風格歸納與說法,進而釋文並析論荻

生徂徠《詩評》,既理解江戶漢學家對漢詩的學習與轉化,更藉此觀察中國明代文學流播至江戶的應用與變化。最後,尅就筆者從事本研究過程中,對中國明代文學與日本江戶文學之關係,以及對文獻、書物考察的種種心得與反省,補述對「中國明代文學於江戶文學之變容」與「數位化時代的古籍文獻學、版本學」之統整與反思,亦申述筆者對未來研究方向之期許。本研究更藉由對東亞學術發展的觀察,反省歷來的中國文學批評研究,反思新時代學人當如何理解、敘述中國古典文學,如何使中國古典文學不再只從古代、從中國內部來觀看、書寫中國,能夠開始從「周邊看中國」,故而在材料取則上囊括臺灣、中國、韓國、日本。本研究更希望從日本漢學視域(特別是江戶時

代的日本)來觀看中國古典文學,希望透過此相對的視角──江戶漢學家如何理解、想像明代復古文學,使用楊慎學說等,架構跨文化之知識圖譜。同時,本研究更期許透過對日本典藏明代楊慎著作之文獻整理,與荻生徂徠的漢文詩論相互對照比較,對楊慎的文學抉擇及貢獻,作一跨文化的省思與理解,亦對中、日書物流傳,江戶文學與中國明代文學之聯繫,重新省思且再次剖析其間的脈絡細微之處。換言之,緣於中國明代與日本江戶時代密切的書物交流,以及日本漢學家援引明代文學,對日本漢文研究進行反省與回顧的方式,能幫助本研究站在一個新視點,既回顧文獻與歷史的發展,亦重新思考楊慎長久以來被文評家忽視、掩蓋、邊緣化的「六朝學」。

想知道國文補充講義龍騰更多一定要看下面主題

國文補充講義龍騰的網路口碑排行榜

-

-

#2.龍騰高中國文補充講義- 人氣推薦- 2023年3月| 露天市集

龍騰 高中國文補充講義網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。無劃記108課綱普通型高級中學龍騰國文1+2 補充講義附解答版龍騰高中補充講義附解答 ... 於 www.ruten.com.tw -

#3.日治連橫《臺灣通史序》課文、作者補充講義(龍騰版)

日治連橫《臺灣通史序》課文、作者補充講義(龍騰版)-吳勇宏(宜蘭高中)易. 48 個月前420149. 吳勇宏 追蹤 以完全公開發布. 日治連橫《臺灣通史序》課文、作者補充 ... 於 www.shareclass.org -

#4.【108課綱】高中國文(1)補充講義懷夜、曾茗源、蘇莉閔編著

龍騰 文化#高中國文購買【108課綱】高中國文(1)補充講義懷夜、曾茗源、蘇莉閔編著| 龍騰文化龍騰版課本配套講義<鑑賞期非試閱不可退> BOOKISH嗜書客全新參考書. 於 shopee.tw -

#5.項次年級班級出版社科目配套明細審定字號1 高一101-110 翰林 ...

國文 (一). 課本、補充教材、補充講義、語文練習、隨身讀 ... 國文(三). 課本、語文演練、隨身讀、補充講義. 109043. 18 高二. 201-210 龍騰. 國文(四). 於 www.bmsh.tn.edu.tw -

#6.國立鹿港高中九十一學年度第二學期科第二次教學研究會會議紀錄

龍騰. 鍾宗憲. 等. 國文隨身讀、創作與發表、語. 文Fun 新學、補充文選、補充. 講義、 ... 隨身讀、評量卷、學習講義、. 技高國文銜接教材. 簡單平. 實. 高二. 國文. 於 www.lksh.chc.edu.tw -

#7.國立台灣師大附中110 學年度第1 學期高一第二次段考各科命題 ...

國文. 1. 課本:L5 師說、L6 發現事理的樂趣、L7 范進中舉、L8 孔乙己. 2. 補充文選:L3 墨池記、L4 藥 ... B1 單元8、9、10、11;B6 單元3;同餘理論(講義為主). 於 www.hs.ntnu.edu.tw -

#8.龍騰文化國文解答2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞 ...

https://lky.iyelabs.eu/龍騰英文考卷解答.html... 龍騰英文第二冊習作解答·龍騰英文第二冊句型練習講義解答·三【龍騰文化數學習作... 國 ... 於 year.gotokeyword.com -

#9.龍騰高中國文-優惠推薦2023年2月| Yahoo奇摩拍賣

在Yahoo奇摩拍賣找到200筆龍騰高中國文商品,其中包含了圖書/影音/文具,居家、家具與園藝 ... 佰俐O 108課綱《高中國文1~4 補充講義附答案版共4本》龍騰60201~4-R A、B. 於 tw.bid.yahoo.com -

#10.敬請張貼公告 - 臺中市立臺中第一高級中等學校教務處

國文. 高一. 龍騰版國文(一):L1 到L3. 龍騰版銜接教材:世說新語選(學生自學). 龍騰版補充文選( ... 龍騰版補充文選(一):第五課 ... 統一講義:選化(一)1-1~1-4. 於 acad.tcfsh.tc.edu.tw -

#11.龍騰版領航國文(5) - 效果升學書局

領航系列即為自修型參考書,以教科書為基礎,有「題解、作者、課文」單元,幫助同學課後複習完整高中國文課文內容,每課皆有豐富國文試題跟課後補充,段考、大型模擬考 ... 於 www.efficient.com.tw -

#12.防疫不停學 特別假居家線上自主學習資源

利用課本講義教材練 ... 學習資源. 連結網址(附截圖). 學生學習策略. 備註. 國文. 1.龍騰雲. 端資源. 2.翰林雲. 端資源 ... 二、搭配補充講義閱讀課本作者、題解與課. 於 www.slsh.ntpc.edu.tw -

#13.桃園市立壽山高級中等學校108學年度第一學期教科書統計表6 ...

1. 國文. 國文. 高一. 普通. 翰林第一冊. 第一冊. 翰林. 宋隆發. 普108001. 380. 304. 語文練習、經典閱讀、隨身讀、補充講義. 2. 國文. 國文. 高一. 國貿. 龍騰第一冊. 於 www.sssh.tyc.edu.tw -

#14.龍騰高中國文閱讀333議題選文(60608) | 92號BOOK櫃 - 樂天市場

龍騰 高中國文閱讀333議題選文(60608)。本商品只在樂天市場享有限定優惠, ... 出版社:龍騰出版社。ISBN:9789864440078。 ... 翰林高中新大滿貫複習講義歷史(1-3冊). 於 www.rakuten.com.tw -

#15.龍騰國文補充講義- 比價撿便宜- 優惠與推薦- 2023年2月

龍騰國文補充講義 價格推薦共379筆商品。收錄蝦皮、雅虎、露天熱賣商品,比價撿便宜讓您方便比價的好夥伴。 於 www.lbj.tw -

#16.108教科書介紹-龍騰國文之五力展現 - Issuu

龍騰 課本. 4 9. 教師用書. 14. 配套資源 語文演練. 20. 教師手冊補充講義. 從閱讀到理解. —附素養導向活動. 17 21 24. 補充文選. 於 issuu.com -

#17.全新國文1 補充講義龍騰文化 - 旋轉拍賣

二手錦和高高中外套一件+二手自強國中一件短褲. NT$200. 查看所有評價 · @seamanhuang. 5.0. (4 review). 登入以出價. NT$. 購買. 對話. 類似的商品. 於 tw.carousell.com -

#18.️高一國文龍騰B2 L5,L6,L7,L8 國字注音 - Clearnote

內容有❤️玉山去來 唐宋詩選 一桿「稱仔」 台灣女性古典詩文選 補充:琵琶行并序的國字注音- 出處: 課內(龍騰): 國文課本、講義、月考王、 ... 於 www.clearnotebooks.com -

#19.資料夾檔案瀏覽程式

類型, 檔案名稱, Upadte Size. 三國諸葛亮〈前出師表〉作者、題解與課文補充講義(龍騰版精簡)-吳勇宏(宜蘭高中)中.docx, 22 K. 國文主題式教學講義─快樂何處尋( ... 於 ntds.fsjh.ilc.edu.tw -

#20.國文4補充講義 - 龍騰文化線上購書商城

國文 4補充講義. NT$195. 陳盈州,蘇莉閔,曾茗嫄,江伊薇. 國文4補充講義數量. 加入購物車. 貨號: 60204 分類: 普高國文, 習作、分冊講義, 高二適用, 普高教科書. 於 bookstore.ltedu.com.tw -

#21.龍騰線上題測

各位老師、同學好,. 疫情尚未完全解除情況下,為避免學期中使用量的流量增加造成老師困擾,在此提供以下建議,供老師依教學情境,搭配交錯使用:. 於 eo.lungteng.com.tw -

#22.龍騰普高國文想享+ - Facebook

龍騰國文. Author. 由於選修無法統一命題,加上大考變革需於3年前公開說明等因素,114學年分科測驗確定 ... 第一冊的補充文選「非連續文本」單元,就是地震相關主題! 於 m.facebook.com -

#23.國文老施

(榮譽榜)國文老施的學生在中學生網站跨校網讀的榮譽榜.docx ... 10102H4out春夜宴從弟桃花園序補充講義.doc ... PS.「龍騰版高中國文各冊各課解析」from 大里高中~ ... 於 sites.google.com -

#24.龍騰< 學測複習館- 92號BOOK櫃

高一評量. 高二自修. 高二講義. 高二評量. 高三自修. 高三講義. 高三評量. 高中補充教材. 國文實力提升. 英文實力提升. 數學實力提升. 社會實力提升. 自然實力提升 ... 於 www.pcstore.com.tw -

#25.龍騰 高中職參考書 73折 - MOMO

龍騰 ☆高中職參考書↘73折 · 0. 龍騰高中』好好學生物學測總複習講義(111學年) · 0. 龍騰高中』KUSO英文法(111學年) · 0. 『龍騰高中』新全勝生物學測16週(111學年) · 0. 於 www.momoshop.com.tw -

#26.教師部落格| 高二國文(四)補充講義 - 育達高職

教師部落格| 高二國文(四)補充講義| 教師部落格. 於 iweb.yudah.tp.edu.tw -

#27.110 學年度第一學期第2 次定期考命題範圍 - 左營高中

國文 課本. 第七課髻. 第九課貧賤夫妻. 第十課項脊軒志. 文化教材一論語選讀 ... 補充講義. P.162 國學論壇. 國學常識. 中國古典小說流變. 國文. 龍騰版國文第五冊. 於 www.tyhs.kh.edu.tw -

#28.龍騰出版社 - 92號BOOK櫃

在92號BOOK櫃有很多龍騰出版社商品可以挑選,快來選購吧!! ... 龍騰高職專攻統測國文歷屆試題(80622) ... 龍騰高職突破英文文法複習講義+解答本(81801). 於 www.92books.com.tw -

#29.110學年下學期高中教材電子檔龍騰版國文科(1、2、3、4

110學年下學期高中教材電子檔龍騰版國文科(1、2、3、4、5) 教學光碟. 內容說明: A01_國文1. B06_補充講義心智繪圖(附答案)L01桃花源記-國文1.jpg 於 xyz88.com -

#30.111學年上學期高中龍騰版國文科2年級教學光碟 - xyz軟體補給站

補充講義 (附答案)L02出師表-國文3.docx 補充講義L02出師表-國文3.docx 心智繪圖(附答案)L03兩個孔明的文化玄機-國文3.jpg 於 xyz88.net -

#31.科目年級班級版本書名配套國文1 全年級龍騰高一國文(一) 課本

國文. 1. 全年級. 龍騰. 高一國文(一). 課本、銜接教材,語文演練,隨身讀,補充文選,補充講義. 國文. 2. 全年級. 翰林. 高二國文(三). 課本、語文練習、補充教材、隨身 ... 於 www.ccsh.ptc.edu.tw -

#32.110學年下學期翰林雲端學院高中一年級國文龍騰版(108課綱)柳 ...

110學年下學期翰林雲端學院高中一年級國文龍騰版(108課綱)柳吟國文團隊授課老師:江超平、 ... 006_延伸教學-醉翁的命名補充(講義上第11頁).mp4 於 78.to -

#33.高中國文補充講義的價格推薦- 2023年3月| 比價比個夠BigGo

101課綱高中國文補充教材(一) 教學備課用書翰林版高中國文輔助教材參考書講義 · $90. 價格持平. Yahoo拍賣 請不要在競標頁面直接出價!(872). 新北市. #龍騰高中國文 ... 於 biggo.com.tw -

#34.認識龍騰新突破數學C統測總複習講義 - YouTube

https://bookstore.ltedu.com.tw/ 設計最全面的觀念 補充 ,讓同學把重要答題 ... 【總複習】【技高數學C】60秒,認識 龍騰 新突破數學C統測總複習 講義. 於 www.youtube.com -

#35.龍騰高中國文補充講義的價格推薦- 飛比2023年03月即時比價

龍騰 高中國文補充講義價格推薦共134筆。另有龍騰高中國文、龍騰高中國文聚焦十五、龍騰高中國文備課。飛比為你即時比價,全台電商網購價格輕鬆找,一秒為你找便宜, ... 於 feebee.com.tw