國慶72周年的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莫月娥寫的 莫月娥先生詩集 和張森林的 砥礪前行:新加坡作家協會的發展之路(簡體書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站港島各界慶祝中華人民共和國成立72周年系列活動之『共融中西區也說明:中央驻港联络办副主任何靖、港岛工作部部长薛惠君,香港特区政府民政事务局副局长陈积志,香港岛各界联合会理事长苏长荣,中西区各界庆祝国庆筹委会执行副主席叶荣钜等嘉宾 ...

這兩本書分別來自萬卷樓 和八方所出版 。

國防大學 政治學系 許如亨、郭盛哲所指導 張光瀚的 新時代心理戰思想:策略與對策 (2021),提出國慶72周年關鍵因素是什麼,來自於心理戰、恐怖主義、反送中、兩岸關係。

而第二篇論文中國文化大學 史學系 王明蓀、倪仲俊所指導 周睿立的 蒙元時期契丹、女真與唐兀的興學 (2021),提出因為有 蒙元、族群身份、地方社會、儒學校、公共事業、多族士人文化圈的重點而找出了 國慶72周年的解答。

最後網站慶祝中華人民共和國成立72周年暨中秋慶團圓親子填色比賽則補充:參賽者須把填妥的報名表格及參賽作品親身遞交至屯門婦聯轄下中心或郵寄至屯門湖景邨湖碧樓20號地下(信封面請註明︰「慶祝中華人民共和國成立72周年暨中秋慶團圓親子填 ...

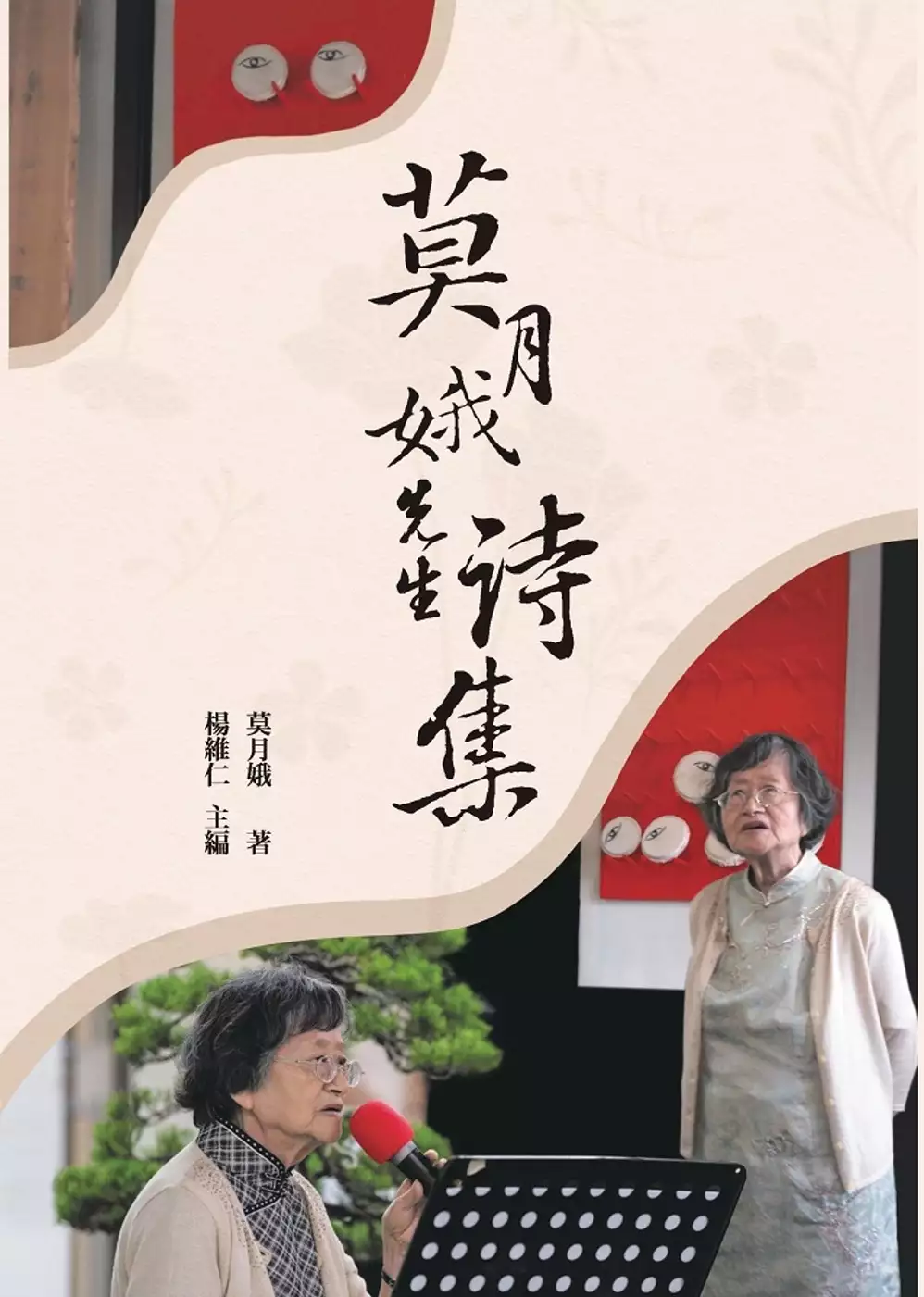

莫月娥先生詩集

為了解決國慶72周年 的問題,作者莫月娥 這樣論述:

莫月娥(1934-2017)先生,曾任中華民國傳統詩學會副理事長、臺北市天籟吟社顧問,長期擔任各機關、社團、媒體之詩學講座與吟詩指導,是臺灣古典詩壇重要代表人物。莫老師最早於1956年在《詩文之友》發表詩作,此後六十年間,作品散見於《中華詩苑》、《中華藝苑》、《詩文之友》、《中國詩文之友》、《台灣古典詩擊缽》、《中華詩壇》等古典詩期刊,以及天籟吟社歷年詩集、全台各詩社聯吟作品集。經天籟吟社理事長楊維仁蒐集採編,得詩、聯逾七百首,輯成《莫月娥先生詩集》。 本書作品依創作時間編年排列,各詩題之下加註詩社或詩會名稱,而詩作之後偶亦酌附時人相關詩作,俾使讀者窺知當時莫老師參與詩壇之概況

,亦可作為考察戰後臺灣古典詩活動之參考。

國慶72周年進入發燒排行的影片

西餐真的可以健康簡單料理

鮭魚是非常營養豐富的食材

大朋友小朋友都喜歡吃

今天來分享一道

蒜香鮭魚義式拌麵

材料:

義大利麵1把丶鮭魚肉150g丶蒜末30g丶

九層塔10g丶橄欖油2大匙丶鹽巴1茶匙

調味料:

玫瑰鹽1小匙丶黑胡椒1小匙

新時代心理戰思想:策略與對策

為了解決國慶72周年 的問題,作者張光瀚 這樣論述:

兩岸正面臨前所未有的戰爭風險,國內並同時出現「心防鬆懈」、「資訊氾濫」、「梗圖蔓延」等三大危機,在面臨中共各種軟硬兼施的心理戰攻勢作為之下,為確保台灣兩千三百萬人的身家生命安全,應予以提出相對應的對策。本論文以研究心理戰的變革為目的,運用以網路為主的國際經典心理戰案例來進行探討,區分第一、二章相關理論與傳統心理戰之分析、第三章「IS心理戰」(恐怖主義vs.反恐怖主義)、第四章「香港反送中社運心理戰」(港府及北京當局vs.香港泛民主派)及第五章「兩岸心理戰」(中共vs.台灣)等三個重大案例為研究對象,第六章「新時代心理戰」,談討箇中心理戰的特點與影響,更進一步研提因應網際網路及社群媒體所帶來的

新的心理戰變革。研究發現計「恐怖主義與反恐心理戰對抗模式」、「香港反送中心理戰對抗模式」、「兩岸心理戰對抗模式」、「衝突是因於誤解或利益,而心理戰是必爭工具及利器」、「社群媒體成為宣傳機器,也成為另類的洗腦武器」及「新時代心理戰,也就是『社群媒體攻防戰』」等六項:研究建議計「善用新時代心理戰,緩解兩岸緊張關係」、「從香港看台灣,警訊正在發生」及「台灣心理戰人才,急需增添新血」等三項。

砥礪前行:新加坡作家協會的發展之路(簡體書)

為了解決國慶72周年 的問題,作者張森林 這樣論述:

2018年,新加坡作家協會獲頒第二屆新加坡華族文化貢獻獎(團體組)。作協的得獎可以從兩個層面來考察,一是作協所組織的活動與外部的社會脈絡的相互聯繫,例如配合新加坡的雙文化國策、對建國文學號召的響應、致力於亞細安協作活動、新加坡與中國建交所帶來的機遇等等;一是作協內部的創會宗旨、協會結構、理事會成員與活動方向。 作者將成立于1970年的作協過去50年來的發展之路分為四個時期:草創期(1970年至1975年)、奠基期(1976年至1986年)、發展期(1987年至2015年)、轉型期(2016年至2020年)。從上述內外兩個層面出發,結合作協的發展之路,梳理作協對新加坡華族文化所做

的貢獻,探討其半個世紀以來砥礪前行的因素。 本書由八方文化創作室與新躍社科大學(SUSS)新躍中華學術中心聯合出版,是"華商華社研究"系列叢書的第二冊。

蒙元時期契丹、女真與唐兀的興學

為了解決國慶72周年 的問題,作者周睿立 這樣論述:

13 世紀,蒙古結束近古中國政權林立的局面,契丹、女真與唐兀(西夏遺 民)並沒有隨著原本國家的覆滅而消失於史籍。本文選擇興學作為觀察三族在蒙 元時期生活的切入點,不僅在於探討三族興學方式,更分析其興學的動機及背後 反映的社會情境。無論是女真人建立的金朝,還是漢族建立的宋朝,興學都被認為是實現治世 的善政,因此直至國家滅亡的前一刻仍沒有放棄興學的理想,在金朝的晚期,契 丹與女真更是在興學中扮演了重要的角色。待至蒙古入主中原,地方上湧現一股 崇儒興學的風氣,契丹、女真與唐兀也沿用傳統漢地的興學手段參與其中。不過 三者在興學的時間與地域分佈、興學者的仕宦身份皆有所不同,這反映出三族在 進入蒙元時代

過程的差異及之後三族社會地位的轉變。另一方面,三族的興學豐 富了元代多族士人社會的面向,本文分別藉由六位興學表現突出的契丹、女真、 唐兀人,在關照地方社會的同時,審視興辦學校對三族興學者自身及對地方社會 的意義。透過本文論述,得以瞭解蒙元百餘年間契丹、女真與唐兀的興學情況,知曉 政權交替之際的局勢及後續元代的社會特質與三族興學的變化趨勢的關係,並探 知契丹、女真與唐兀在蒙元時代的處境與文化心態。關鍵詞: 蒙元、族群身份、地方社會、儒學校、公共事業、多族士人文化圈

想知道國慶72周年更多一定要看下面主題

國慶72周年的網路口碑排行榜

-

#1.慶祝中華人民共和國成立72周年國慶文藝晚會 - 區議會

請申請團體同時提交文件的軟複本,標準表格可在中西區區議會網頁「區議會活動」選項內下載(h((p://www.districtcomeils.gov.hk). 1. 基本資料. 於 www.districtcouncils.gov.hk -

#2.同善堂舉辦國慶72周年聯歡聚餐| 澳廣視新聞 - CyberCTM

(澳門電台消息) 同善堂慶祝中華人民共和國成立72周年、中共建黨100周年,舉辦聯歡聚餐,值理會主席崔世平致辭表示,作為本澳社會的一份子,同善堂尊重 ... 於 www.cyberctm.com -

#3.港島各界慶祝中華人民共和國成立72周年系列活動之『共融中西區

中央驻港联络办副主任何靖、港岛工作部部长薛惠君,香港特区政府民政事务局副局长陈积志,香港岛各界联合会理事长苏长荣,中西区各界庆祝国庆筹委会执行副主席叶荣钜等嘉宾 ... 於 hkisland.org -

#4.慶祝中華人民共和國成立72周年暨中秋慶團圓親子填色比賽

參賽者須把填妥的報名表格及參賽作品親身遞交至屯門婦聯轄下中心或郵寄至屯門湖景邨湖碧樓20號地下(信封面請註明︰「慶祝中華人民共和國成立72周年暨中秋慶團圓親子填 ... 於 news.idea-show.com -

#5.香港新聞界慶祝國慶72周年酒會9·29舉行- 港聞 - 大公文匯網

香港新聞界慶祝國慶72周年酒會9·29舉行 · 香港即時 · 相關推薦 · 香港宗教界舉行「慶祝中華人民共和國成立73周年大會」 · 慶祝國慶暨工聯會邁向75周年工聯會辦 ... 於 m.tkww.hk -

#6.國慶焰火試放故宮南院湧萬人先睹為快| 地方| 中央社CNA

國慶 籌備委員會今晚在故宮南院西側試放3分鐘國慶焰火,吸引萬人欣賞,慶籌會秘書長陳宗彥說,這是國慶焰火首次結合光雕水舞、無人機展演, ... 於 www.cna.com.tw -

#7.庆祝中华人民共和国成立72周年国务院举行国庆招待会 - 新闻频道

9月30日晚,国务院在人民大会堂举行国庆招待会,热烈庆祝中华人民共和国成立72周年。习近平、李克强、栗战书、汪洋、王沪宁、赵乐际、韩正、王岐山等 ... 於 news.cctv.com -

#8.庆祝国庆72周年粤剧欣赏晚会

各国储君出尽奇珍异宝,未获宫主垂青;蔡国大元帅盖世英两手空空,反凭雄韬伟略得彩凤垂青。惟是彩凤刁蛮,出阁之日,故意怠慢,世英怒击战鼓催妆登程,二 ... 於 www.westkowloon.hk -

#9.劍指中國十一國慶港青年預告將辦抗中晚會 - Yahoo奇摩新聞

10月1日適逢中國國慶72周年,由在台港人所組成的「香港邊城青年」預告,將在當天晚上,於立法院外舉辦「抗中反壓迫、團結撐人權」抗中晚會, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#10.駱惠寧等辦領導出席香港特區政府國慶72周年升旗儀式和慶祝酒會

駱惠寧等辦領導出席香港特區政府國慶72周年升旗儀式和慶祝酒會 · 10月1日,香港特區政府在金紫荊廣場舉行隆重的升旗儀式,慶祝中華人民共和國成立72周年。 於 big5.locpg.gov.cn -

#11.特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式慶祝國慶72周年- RTHK

全國政協副主席梁振英伉儷、中聯辦主任駱惠寧及前行政長官曾蔭權等亦有出席。 林鄭月娥身穿旗袍及紅色外套,在場人士主要配戴紅色口罩。護旗方隊進場後, ... 於 news.rthk.hk -

#12.国庆节图片,国庆72周年图片与素材大全,百图汇素材网

国庆节图片专题,发布国庆72周年图片有关的国庆节背景图、庆祝国庆72周年晚会图片、国庆图片大全、国庆七十二周年图片素材、国庆节贺卡图片、喜迎国庆72周年图片图片, ... 於 pic.5tu.cn -

#13.72周年国庆背景图片素材下载_熊猫办公

熊猫办公网站共为您提供337个72周年国庆设计素材以及精品72周年国庆背景图片素材下载,汇集全球精品流行的72周年国庆背景图库完整版模板,下载后直接替换文字图片即可 ... 於 www.tukuppt.com -

#14.灣區慶中國國慶72周年晚宴逾400人出席

23日晚「慶祝中華人民共和國成立72周年國慶晚宴」在舊金山半島如期舉行。各代表委員、僑界先進,現場超過400人出席。中國駐舊金山大使館總領事王東華視頻 ... 於 www.worldjournal.com -

#15.朝鮮國慶72周年習近平向金正恩致賀電 - 澳門力報

習近平表示,新冠肺炎疫情發生以來,中朝相互支持幫助,雙方友好進一步深化。(互聯網圖片)9月9日是朝鮮國慶日,國家主席習近平就朝鮮國慶72周年向朝鮮領袖金正恩致 ... 於 www.exmoo.com -

#16.国庆72周年图片素材大全 - 大图网

国庆72周年 专题包含288款相关设计素材下载,专题包含中华人民共和国建国72周年宣传海报设计,国庆72周年主题宣传海报设计模板,国庆72周年主题宣传展板设计,国庆72周年 ... 於 www.daimg.com -

#17.「東方之珠」揚帆啟航,獻禮國慶72週年

為慶祝國慶72周年,東方之珠遊船有限公司營運的「東方之珠」將於10月1日起,以試辦形式投入服務。「東方之珠」的營運,旨在提供休閑觀光、婚宴餐飲、 ... 於 www.harbourcruise.com.hk -

#18.司長隨筆- 寫在國慶72周年

寫在國慶72周年. 十一國慶當日到了其中一個「打卡熱點」拍照賀國慶。 十一國慶當天,也是消費券計劃邁進另一階段的日子,五百多萬名市民收到第二期 ... 於 www.fso.gov.hk -

#19.香港特区政府举行庆祝中华人民共和国成立72周年升旗仪式和 ...

升旗仪式中,香港警察乐队奏国歌,香港纪律部队在空中和海上敬礼。 升旗仪式结束后,特区政府在会展中心三楼大会堂举行国庆酒会,行政长官林郑月娥担任 ... 於 m.cyol.com -

#20.2021庆祝国庆新中国成立72周年海报挂画 - 我图网

2021庆祝国庆新中国成立72周年海报挂画原创作品是设计师QQF169FBAA上传到我图网,本作品为版权图片,图片编号25642708,上传时间为2021-08-24 20:23:24, ... 於 weili.ooopic.com -

#21.72周年高清图片 - 摄图网

72周年 模板 | 大气简约天安门国庆海报 · 庆祝国庆节盛世华诞节日海报图片素材. 收藏成功 立即下载. 72周年模板 | 庆祝国庆节盛世华诞节日海报402009645. 於 699pic.com -

#22.風評:國慶密碼72 蔡英文為中華民國減壽38 - 風傳媒

台灣棄孫中山如敝屣,却忘了振興民族與民生經濟之外,孫中山還有最重要的民主這塊神主牌,習近平臉不紅氣不喘紀念辛亥革命,台灣─中華民國大可以質問:一 ... 於 www.storm.mg -

#23.慶祝國慶72周年特區政府金紫荊廣場舉行升旗儀式 - 堅料網

今日是72周年國慶日,早上8時特區政府在灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。行政長官林鄭月娥主禮,出席儀式的嘉賓包括特區司局長官員、行政會議成員等。 於 n.kinliu.hk -

#24.(多圖)香港特區於金紫荊廣場舉行國慶72周年升旗儀式 - 點新聞

今日為(1日)國慶日,灣仔金紫荊廣場早上舉行國慶72周年升旗儀式。全國政協副主席梁振英,行政長官林鄭月娥,一眾政府官員及中央駐港機構代表等出席 ... 於 www.dotdotnews.com -

#25.中共中央六部門聯合舉行港澳台僑『72周年國慶招待會』汪洋致詞

中共中央政治局常委、全國政協主席汪洋出席72周年國慶晚宴並致詞。(圖/新華社) ... △2021年港澳台僑國慶招待會在人民大會堂隆重舉行。 於 www.peponews.tw -

#26.欢度国庆——庆祝中华人民共和国成立72周年 - 荆楚网

湖北省文化和旅游厅发布国庆假期旅游温馨提示: 2021-10-01 16:36:10 湖北日报. 香港街头庆祝国庆72周年气氛浓: 2021-09-28 19:50:15 中国新闻网. 於 m.cnhubei.com -

#27.天安門廣場舉行國慶日升旗儀式(08:38) - 20211001 - 兩岸 - 明報

今日(10月1日)是國慶日,北京天安門廣場清晨舉行升旗儀式,慶祝中華人民共和國成立72周年,大批民眾天未光便前來觀看。 於 news.mingpao.com -

#28.國慶72周年政府舉辦升旗禮酒會歡賀 - 正思今日澳門

國慶72周年 政府舉辦升旗禮酒會歡賀. 2021-09-30 23:03:28. 【本報消息】為慶祝中華人民共和國成立72周年,特區政府將於10月1日舉辦隆重升旗儀式及酒會活動,但因受本澳 ... 於 www.macautodaynews.com -

#29.中華人民共和國成立72周年灣仔金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式

灣仔金紫荊廣場舉行國慶升旗儀式。 升旗儀式早上八時舉行,行政長官林鄭月娥、全國政協副主席梁振英、中央政府駐港機構代表包括中聯辦主任駱惠寧、解放軍駐港部隊及 ... 於 news.tvb.com -

#30.慶祝中華人民共和國成立72周年國務院舉行國慶招待會

新華社北京9月30日電9月30日晚,國務院在人民大會堂舉行國慶招待會,熱烈慶祝中華人民共和國成立72周年。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、 ... 於 politics.people.com.cn -

#31.香港教育界慶祝國慶72周年升旗禮

香港教育界慶祝國慶72周年升旗禮. Click to enlarge image 202110112182527.jpg; Click to enlarge image 202110112183636.jpg; Click to enlarge ... 於 hkfew.org.hk -

#32.中华人民共和国国庆节_百度百科

1999年10月1日,国庆50周年,举行了盛大国庆阅兵和群众庆祝游行。 ... 日晨,我刚刚起床就收看了北京天安门广场举行国庆升国旗仪式,迎接中华人民共和国成立72周年。 於 baike.baidu.com -

#33.香港科技界賀國慶72周年中國科協:樂與港同迎挑戰- 觀點匯聚

香港科技界慶祝中華人民共和國成立72周年科技論壇25日在香港浸會大學成功舉辦。中國科協分管日常工作副主席、書記處第一書記張玉卓,財政司司長 ... 於 www.hkcoalition.com -

#34.2021年印度72周年阅兵VS2019年中国国庆70周年阅兵 - 哔哩哔哩

2021年印度72周年阅兵VS2019年中国国庆70周年阅兵. 4222次播放· 16条弹幕· 发布于2021-09-19 09:44:18. 阅兵 国庆 印度 中国 阅兵式 军事 国庆节. UP相关视频. 於 www.bilibili.com -

#35.香港特區於金紫荊廣場舉行國慶72周年升旗儀式 - 文匯報

今日為(1日)國慶日,灣仔金紫荊廣場早上舉行國慶72周年升旗儀式。全國政協副主席梁振英,行政長官林鄭月娥,一眾政府官員及中央駐港機構代表等出席 ... 於 www.wenweipo.com -

#36.寰宇全視界-布林肯祝賀72周年國慶美中軍事熱線不能見光?十 ...

布林肯祝賀72周年國慶美中軍事熱線不能見光?十一國慶點亮十四五大局政治局新常委準備接班?外資投信對中信心不變?共富長路青年躺平內卷?習近平賀電預告新方針? 於 m.litv.tv -

#37.香港國慶日

【星島日報報道】十一國慶將至,政府公布,行政長官林鄭月娥和政府高層官員,將於本周五(10月1日)出席升旗儀式和國慶酒會,慶祝中華人民共和國成立72周年 ... 於 novapromotion.fr -

#38.慶祝中華人民共和國成立72周年國慶酒會 - HKRCA

「慶祝中華人民共和國成立72周年國慶酒會」 · 會長郭志華先生與行政長官林鄭月娥女士,大紫荊勳賢,GBS合照 · 會長郭志華先生(右)與勞工及福利局局長羅致光 ... 於 www.hkrca.org -

#39.昵图网www.nipic.com 共享创造价值

昵图网图片素材大全,庆国庆72周年图库提供了庆国庆72周年图片,庆国庆72周年背景素材,庆国庆72周年模板下载,庆国庆72周年psd设计素材,庆国庆72周年矢量素材等原创素材 ... 於 soso.nipic.com -

#40.慶祝中華人民共和國成立72週年_中國政府網

李克強在慶祝中華人民共和國成立七十二週年招待會上的致辭 · 多國政要和國際組織負責人祝賀中華人民共和國成立72週年 · 國慶假期:市場潛力在消費回暖中激活 ... 於 big5.www.gov.cn -

#41.香港新聞界慶祝國慶72周年酒會9.29舉行

... 國慶72周年酒會9.29舉行. 時間:2021-09-04 04:23:32來源:大公报 ... 圖:香港新聞界慶祝國慶72周年籌委會昨舉行會議,公布本月29日舉辦慶祝酒會。 【大公報訊】 ... 於 www.takungpao.com.hk -

#42.慶祝中華人民共和國成立72周年之「維港交響賀國慶」

為慶祝中華人民共和國成立72周年,香港青年愛樂樂團與香港廣西社團總會於2021年9月25日在香港會議展覽中心大會堂合辦了一場「維港交響賀國慶」音樂會。 於 www.hkysocharity.com -

#43.六、中共籌辦建政70 週年慶祝活動之觀察 - 大陸委員會

相較年初「高規格」慶祝的宣示,近幾個月中共建政70 週年慶祝. 活動的規劃轉為「低調」,或與美中貿易戰未落幕、香港抗爭聲浪. 遲未平熄有關。 ▫ 以慶祝國慶為名的 ... 於 ws.mac.gov.tw -

#44.與歷史對話:二十世紀中國對越王勾踐的敘述(英文書名:Speaking to History: The Story of ...

但是相反的,在五月九日國恥日的六周年紀念日時,這一天看起來像是國慶節一樣的歡慶 ... 恥,而不付諸實踐,那麼它的努力就永遠都不會有回報。72 1922 年 5 月,《申報》的 ... 於 books.google.com.tw -

#45.國慶72周年香港遍地中國紅 - tongmedia.com.hk

中華人民共和國成立72周年,香港大街小巷處處都能見到中國紅,充滿喜慶的節日氣氛。圖為慶祝國慶的電車行駛在中環的街道。(香港中通社記者許其皓攝) ... 於 www.tongmedia.com.hk -

#46.迎国庆|热烈庆祝中华人民共和国成立72周年!

迎国庆|热烈庆祝中华人民共和国成立72周年! 优势资本股权投资. 收录于话题. 图片. 预览时标签不可点. 收录于话题#. 个. 上一篇 下一篇. 於 picture.iczhiku.com -

#47.國慶72周年北京天安門舉行升旗儀式 - Now 新聞

【Now新聞台】今日是國慶72周年,北京早上舉行升旗儀式。 北京天安門廣場奏起國歌,國旗在早上6時10分升起,國旗升至桿頂後,現場放出多隻白鴿, ... 於 news.now.com -

#48.10/1中國國慶72周年香港邊青辦晚會"贈慶" - 民視新聞網

10/1中國國慶72周年香港邊青辦晚會"贈慶". 港人在台團體「香港邊城青年」預告,10月1日(週五),也就是中國國慶日當天晚上,將在立法院旁濟南路 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#49.香港政府新聞網- 升旗禮賀國慶72周年

行政長官林鄭月娥和主要官員今早在灣仔金紫荊廣場出席升旗儀式,慶祝中華人民共和國成立72周年。 警察樂隊為升旗儀式奏樂,歌唱家廖匡和林穎穎領唱 ... 於 cloud2-www.news.gov.hk -

#50.庆祝中华人民共和国成立72周年_国庆- 全网搜

2021年10月1日国庆72周年。 国庆的意义国家象征国庆纪念日是近代民族国家的一种特征,是伴随着近代民族国家的出现而出现的,并且变得尤为重要。 於 sunnews.cc -

#51.2021-09-30 工聯會與你同賀國慶72周年

今年是中華人民共和國成立72周年誌慶,適逢也是工聯會不少屬會成立一百周年,工會雙喜臨門,在慶祝國慶的同時舉辦100周年會慶活動;亦有工會舉行中國共產黨與香港歷史 ... 於 www.ftu.org.hk -

#52.香港特區於金紫荊廣場舉行國慶72周年升旗儀式 - 加拿大商報

今日為(1日)國慶日,灣仔金紫荊廣場早上舉行慶祝中華人民共和國成立72周年升旗儀式。全國政協副主席梁振英、香港特區行政長官林鄭月娥、香港中聯辦 ... 於 www.todaycommercialnews.com -

#53.十.一國慶|國慶72周年港府金紫荊廣場舉行升旗禮

今日是十.一國慶。特區政府今早舉行升旗儀式,慶祝中華人民共和國成立72周年。 升旗儀式今早8時在灣仔金紫荊廣場舉行。行政長官林鄭月娥與丈夫 ... 於 hd.stheadline.com -

#54.国家大剧院举行国庆72周年音乐会,首都各界模范代表观看演出

新京报讯(记者刘臻)9月29日晚,国庆72周年音乐会在国家大剧院音乐厅盛大举行。在管弦乐《红旗颂》宏伟庄严的旋律中,本场音乐会正式拉开序幕。 於 www.bjnews.com.cn -

#55.国庆72周年এর জনপ্রিয় ভিডিও আবিষ্কার করুন | TikTok

TikTok এ 国庆72周年এর সাথে সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত ভিডিওগুলি আবিষ্কার করুন। হ্যাশট্যাগগুলি থেকে ... 於 www.tiktok.com -

#56.习近平就朝鲜国庆72周年向朝鲜最高领导人金正恩致贺电 - 新华网

新华社北京9月9日电9月9日,中共中央总书记、国家主席习近平就朝鲜国庆72周年向朝鲜劳动党委员长、国务委员会委员长金正恩致贺电。 於 www.xinhuanet.com -

#57.李克强在庆祝中华人民共和国成立七十二周年招待会上的致辞

9月30日晚,国务院在北京人民大会堂举行国庆招待会,热烈庆祝中华人民共和国成立72周年。国务院总理李克强致辞。新华社记者申宏摄. 於 cn.chinadaily.com.cn -

#58.國慶72周年港府金紫荊廣場舉行升旗禮 - 巴士的報

今日是十.一國慶。特區政府今早舉行升旗儀式,慶祝中華人民共和國成立72周年。 ... 升旗儀式今早8時在灣仔金紫荊廣場舉行。 ... 特區政府在會議展覽中心舉行 ... 於 www.bastillepost.com -

#59.慶祝中華人民共和國成立72周年國務院舉行國慶招待會

新華社北京9月30日電9月30日晚,國務院在人民大會堂舉行國慶招待會,熱烈慶祝中華人民共和國成立72周年。習近平、李克強、栗戰書、汪洋、王滬寧、 ... 於 www.mod.gov.cn -

#60.中國72周年、中華民國、習近平國慶在PTT/mobile01評價與討論

中國72周年在庆祝中华人民共和国成立72周年国务院举行国庆招待会- 新闻频道的討論與評價 ... 李克强说,今年我们隆重庆祝中国共产党成立100周年。在中国共产党领导下,全国各 ... 於 hospital.reviewiki.com -

#61.香港科技界賀國慶72周年中國科協:樂與港同迎挑戰 - 香港商報

香港科技界慶祝中華人民共和國成立72周年科技論壇25日在香港浸會大學成功舉辦。中國科協分管日常工作副主席、書記處第一書記張玉卓,財政司司長 ... 於 www.hkcd.com -

#62.台灣藝人應對兩岸「十一」和「雙十」國慶:中國大陸市場與 ...

歐陽娜娜10月1日0點13分就轉發了中國央視新聞的微博,寫道:「願祖國繁榮昌盛!#中華人民共和國成立72週年。」她去年曾在大陸「十一」國慶晚會登台,與幾 ... 於 www.bbc.com -

#63.国庆72周年模板免费下载 - 六图网

六图网为您提供国庆72周年设计作品免费下载服务,您还可以找到国庆72周年图片、国庆72周年素材、国庆72周年模板等设计素材,我们为您提供国庆72周年图片下载,国庆72 ... 於 www.16pic.com -

#64.香港街头庆祝国庆72周年气氛浓_高清图集 - 新浪

香港街头庆祝国庆72周年气氛浓,9月18日,香港湾仔街头印有“热烈庆祝中华人民共和国成立72周年”中英文字样的彩旗格外醒目。随着国庆72周年临近, ... 於 slide.news.sina.com.cn -

#65.庆祝中华人民共和国成立72周年 - 驻美国使馆

秦刚大使在庆祝中华人民共和国成立72周年招待会上的致辞(2021-09-28) · · 驻美国使领馆将共同举办庆祝国庆72周年招待会(2021-09-21) · · 驻美国使领馆共同举办庆祝 ... 於 us.china-embassy.gov.cn -

#66.特區政府在金紫荊廣場舉行升旗儀式慶祝國慶72周年 - 財華網

為慶祝中華人民共和國成立七十二周年,香港特區政府今日(10月1日)於灣仔金紫荊廣場舉行升旗儀式。伴隨《歌唱祖國》的樂曲,護旗方隊以整齊的中式步操 ... 於 www.finet.hk -

#67.庆祝中华人民共和国成立72周年国务院举行国庆招待会

庆祝中华人民共和国成立72周年国务院举行国庆招待会. 习近平栗战书汪洋王沪宁赵乐际王岐山等出席李克强致辞韩正主持招待会. 於 www.chinatoday.com.cn -

#68.香港、澳門舉行慶祝國慶72周年升旗儀式 - 中華看點

10月1日,香港特區政府舉行慶祝中華人民共和國成立七十二周年升旗儀式和國慶酒會,香港特別行政區行政長官林鄭月娥和政府官員及社會各界人士出席。 於 m.china.com -

#69.中華人民共和國國慶節- 維基百科,自由的百科全書

隨後,由於文化大革命及其他原因,連續24年沒有舉行國慶閱兵。1984年,根據鄧小平的提議,中共中央決定恢復閱兵,並於1984年國慶35周年時舉行大型的國慶閱兵式。1989年 ... 於 zh.wikipedia.org -

#70.「國慶72‧繪出愛」填色及繪畫比賽

荃灣各界慶祝中華人民共和國成立72周年活動. 「國慶72. ... 於截止日期前郵寄(郵寄以郵戳為準並付足郵費)或親身遞交予荃灣各界慶祝國慶. 籌委會會址. 於 www.tccpswke.edu.hk -

#71.香港、澳门举行庆祝国庆72周年升旗仪式_酒会 - 搜狐

央视新闻消息,10月1日,香港特区政府举行庆祝中华人民共和国成立七十二周年升旗仪式和国庆酒会,香港特别行政区行政长官林郑月娥和政府官员及社会 ... 於 www.sohu.com -

#72.慶祝中華人民共和國72周年國慶暨第六屆常務理事會就職典禮

慶祝中華人民共和國72周年國慶暨第六屆常務理事會就職典禮典禮流程: 日期:2021年10月3日(星期日) 2時正地點:戲曲中心演講廳(香港九龍西柯士甸道 ... 於 www.youthcouncil.hk -

#73.慶祝中華人民共和國成立72周年國慶升旗儀式

慶祝中華人民共和國成立 72周年國慶 升旗儀式. 來源:: 新聞局(GCS); 發布日期:: 2021年10月1日08:41. macaogcs 澳門特別行政區政府新聞局. 18.7K subscribers. 於 www.gov.mo -

#74.國慶72周年香港遍地中國紅| 圖集 - 中通社

中華人民共和國成立72周年,香港大街小巷處處都能見到中國紅,充滿喜慶的節日氣氛。圖為慶祝國慶的電車行駛在中環的街上。(香港中通社記者許其皓攝) 香港中通社圖片. 於 www.hkcna.hk -

#75.楊惠中受邀越南72週年國慶慶祝酒會

越南社會主義共和國72週年國慶慶祝酒會9/1「越南社會主義共和國72週年國慶慶祝酒會」@台北君悅酒店楊惠中非常榮幸收到駐台北越南經濟文化辦事處代表的 ... 於 middle0925.pixnet.net -

#76.慶祝國慶72周年聯誼活動在香港驪山公司成功舉辦

10月1日,為慶祝國慶72周年,香港陜西聯誼會、香港陜西商會、香港西安商會在香港驪山公司共同舉辦「升國旗、話鄉誼、展未來」聯誼活動,現場布置和準備了彩旗、標語及 ... 於 www.shaanxi.hk -

#77.大陸迎72週年國慶李克強重申對港「一國兩制」原則 - Tvbs新聞

中華人民共和國成立72周年前夕,北京國務院周四(30日)晚在北京人民大會堂舉行國慶招待會,國家主席習近平為首的黨和國家領導人出席。總理李克強... 於 news.tvbs.com.tw -

#78.2021国庆72周年图片_庆祝国庆节文字 - 霸州网

2021国庆72周年图片,庆祝国庆节文字的详细内容,霸州网有更多关于2021国庆72周年 ... 2021年10月1日,中华人民共和国成立72周年,北京天安门广场举行国庆升旗仪式。 於 www.bazhouxinwen.com -

#79.2021年國慶節72週年節日宣傳活動海報展板模板PSD分層 ...

歡迎前來淘寶網實力旺鋪,選購2021年國慶節72週年節日宣傳活動海報展板模板PSD分層設計素材,該商品由小夕素材店鋪提供,有問題可以直接諮詢商家. 於 world.taobao.com -

#80.十一國慶

特區政府今早舉行升旗儀式,慶祝中華人民共和國成立72周年。. 升旗儀式今早8時在灣仔金紫荊廣場舉行。. 行政長官林鄭月娥與丈夫林兆波、全國政協副主席 ... 於 galacticwraps.at -

#81.張鈞甯中國國慶發文20字網友感動:有心了| 藝人動態 - 噓!星聞

10月1日是中華人民共和國成立72周年,先前遭大陸小粉紅網友指是「台獨」的張鈞甯也轉發央視的生日賀文,短短20個字讓大陸... 於 stars.udn.com -

#82.國慶七十二周年慶祝活動 - 香港政府

行政長官林鄭月娥和政府高層官員十月一日(星期五)出席升旗儀式和國慶酒會,慶祝中華人民共和國成立七十二周年。 升旗儀式上午八時在灣仔香港會議展覽 ... 於 www.info.gov.hk -

#83.升旗禮賀國慶72周年 - TechNow 當代科技

升旗禮賀國慶72周年. 商業 星期五, 十月1, 2021. 行政長官林鄭月娥和主要官員今早在灣仔金紫荊廣場出席升旗儀式,慶祝中華人民共和國成立72周年。 於 technow.com.hk -

#84.朝鮮國慶72周年習近平向金正恩致賀電 - 香港01

2020年9月9日,是朝鮮國慶72周年。對此,中國國家主席習近平向朝鮮勞動黨委員長、國務委員會委員長金正恩致賀電。 於 www.hk01.com -

#85.慶祝中華人民共和國72週年國慶第13屆傳統武術/太極拳械國慶 ...

慶祝中華人民共和國72週年國慶第13屆傳統武術/太極拳械國慶金杯公開賽2021-05-31 ... 恭賀本會香港南北國術總會總監李錦榮師傅榮任2021年第二屆中國少林武術 ... 於 www.snkungfu.com -

#86.【新聞局】慶祝中華人民共和國成立72周年國慶升旗儀式

【新聞局】慶祝中華人民共和國成立 72周年國慶 升旗儀式. 42,901 views42K views. Sep 30, 2021. 690. Dislike. Share. Save. 於 www.youtube.com -

#87.慶祝建國72周年港府舉行升旗儀式和國慶酒會-香港經濟導報

10月1日,香港特區政府舉行慶祝中華人民共和國成立72周年升旗儀式和國慶酒會,香港特別行政區行政長官林鄭月娥和政府官員及社會各界人士出席。 於 www.jdonline.com.hk -

#88.#72周年國慶 - Explore | Facebook

昨日(10月1日)是我們中華民族一大喜事,國慶72周年同時亦是中國共產黨成立100週年。朝鮮(北韓)最高領導人金正恩向中共中央總書記、國家主席習近平致賀電。 於 www.facebook.com -

#89.新中国成立72周年国庆图片_创意生活

新中国成立72周年国庆图片 ... 图集说明: 1949年10月1日,中华人民共和国成立,转眼,72个春秋。 如今,强大的中国,已经闪耀于世界。 上可九天揽月,下可 ... 於 www.tp88.net -

#90.国庆72周年音乐会

国庆72周年 音乐会”将在10月2日晚与线上的观众见面。著名指挥家谭利华将执棒北京交响乐团,携手北京音协合唱团、小提琴家高参,以及郑培钦、张英席、 ... 於 www.ncpa-classic.com -

#91.十.一國慶|國慶72周年港府金紫荊廣場舉行升旗禮

今日是十.一國慶。特區政府今早舉行升旗儀式,慶祝中華人民共和國成立72周年。 升旗儀式今早8時在灣仔金紫荊廣場舉行。行政長官林鄭月娥與丈夫 ... 於 www.singtao.ca -

#92.香港、澳门举行庆祝国庆72周年升旗仪式-观察者网

央视新闻消息,10月1日,香港特区政府举行庆祝中华人民共和国成立七十二周年升旗仪式和国庆酒会,香港特别行政区行政长官林郑月娥和政府官员及社会 ... 於 www.guancha.cn -

#93.國慶日升旗

【Now新聞台】今日是國慶72周年,北京早上舉行升旗儀式。. 北京天安門廣場奏起國歌,國旗在早上6時10分升起,國旗升至桿頂後,現場放出多隻白鴿, ... 於 vivavitaplus.si -

#94.【十一國慶】國慶文藝晚會將於10月1日紅館舉行重點節目包括 ...

今年為中華人民共和國成立72周年。由香港同胞慶祝國慶籌備委員會舉辦的「國慶文藝晚會」將於今年10月1日晚上7點在紅磡體育館舉行,主題為「愛國愛港向 ... 於 topick.hket.com -

#95.元朗同胞慶祝中華人民共和國成立72周年-創意填色及繪畫比賽 ...

元朗同胞慶祝中華人民共和國成立72周年-創意填色及繪畫比賽賀國慶. 日期: 12/12/2021. 返回. Copyright © LST Leung Kau Kui Primary School (Branch). 於 lst-lkkb.edu.hk