喪假規定外婆的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦顏芳姿寫的 妖怪、變婆與婚姻:中國西南的巫術指控 和約翰‧鮑比的 依戀理論三部曲2:分離焦慮【劃時代心理學經典·探索母嬰關係與內在不安全感的源頭】都 可以從中找到所需的評價。

另外網站喪假外婆也說明:替代役役男因下列親屬死亡核給喪假其規定如下一父母養父母或配偶死亡者給假十五日二繼父母配偶之父母配偶之養父母或子女死亡者外公外婆阿公阿嬤過世都是六天喪假依照公司 ...

這兩本書分別來自三民 和小樹文化所出版 。

國立臺灣師範大學 高階經理人企業管理碩士在職專班(EMBA) 沈永正所指導 陳慧珊的 新媒體時代下假新聞對企業形象之影響以及企業回應策略之研究-以三個個案為例 (2019),提出喪假規定外婆關鍵因素是什麼,來自於假新聞、後真相、企業形象、危機處理、數位匯流。

最後網站勞工喪假權益,要點一把抓!- - 1111社群討論區- 工作則補充:雇主必須遵循勞基法喪假規定,不得拒絕給假。 ... 喪假6天:祖父母(爺爺&奶奶)、外祖父母(外公&外婆)、配偶之養父母或繼父母(岳父&岳母)喪亡者 ...

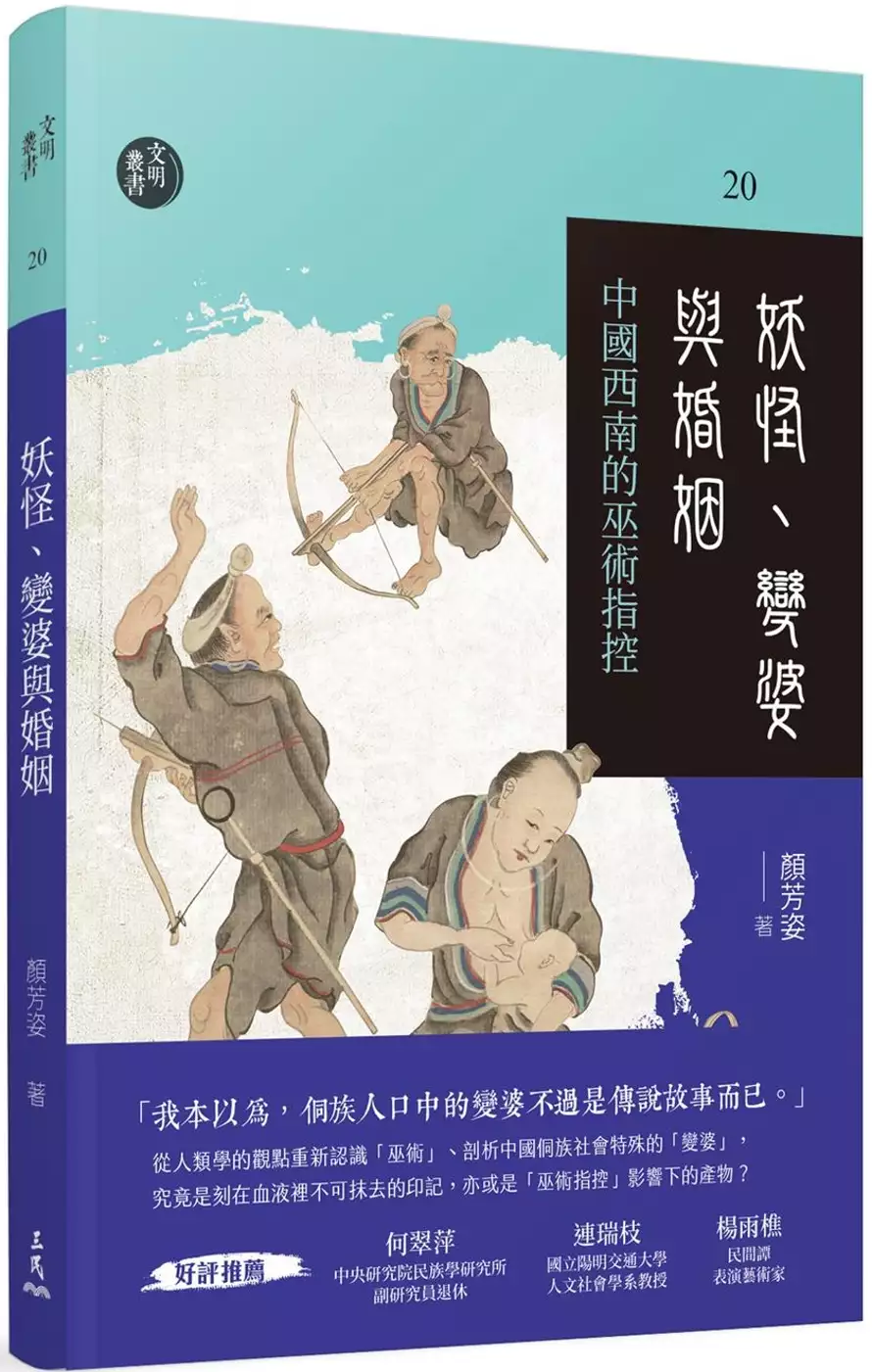

妖怪、變婆與婚姻:中國西南的巫術指控

為了解決喪假規定外婆 的問題,作者顏芳姿 這樣論述:

「我本以為,侗族人口中的變婆不過是傳說故事而已」 人類學者以科學無法解釋的恐怖經歷 為你打開中國侗族神秘的潘朵拉之盒 看清「妖怪」標籤底下隱藏的社會意涵 在巫術與傳說盛行的中國西南地區,當地侗族流傳著稱為「變婆」的妖怪,他們活著的時候與一般人無異,死後卻成了令人恐懼的神秘力量。變婆只是傳說?還是真實存在的恐怖怪物?變婆的出現如何影響當地人的婚姻觀?「變婆」標籤底下,藏著哪些不可為外人言的秘密?當代人類學家又如何解釋「妖怪」、「變婆」、「巫術」? 本書作者深入中國貴州,用親身經歷為我們打開侗族神秘的潘朵拉之盒,釐清「變婆」標籤下隱含的意義,看見妖怪與巫術的另一種面貌:它們並非

單純迷信,而是一個社會區分「非我族類」的方法,也是幫助人們重拾生命的力量,拿回命運主導權的方式。 好評推薦(按姓名筆畫) 何翠萍|中央研究院民族學研究所副研究員退休 連瑞枝|國立陽明交通大學人社系教授 楊雨樵|民間譚表演藝術家

新媒體時代下假新聞對企業形象之影響以及企業回應策略之研究-以三個個案為例

為了解決喪假規定外婆 的問題,作者陳慧珊 這樣論述:

假新聞(Fake News)是近代熱門名詞,源自於美國總統川普斥責媒體對他的攻擊與敵意。美國網絡媒體公司Vox傳媒旗下的Recode網站執行編輯Kara Swisher指出,假新聞如同謊言,傳播者在混淆或扭曲事實之間,操控閱聽者對真實的訊息產生質疑,以達到信任分化的目的。在網路蓬勃的現代生活中,數位匯流趨勢影響了新聞產製的順序,新聞的攫取的方式在整體新聞產業競爭的現實壓力下逐漸省略事實查核步驟,導致假新聞充斥在我們生活中,影響生活型態、思考角度與態度偏好,一直延伸到普世價值觀和社會準則。假新聞態樣繁多,其中「虛假內容」或「欺騙性和誤導性內容」的威力更是不能輕忽,其輕則造成經濟上損失,重則衍生

出毫無根據的輿論審判,導致形象受損,進而可能訊息殺人。因此,在「廣大迴響」的效應發生前,澄清假新聞的行為與時點即十分關鍵。從維護企業形象的角度來看,假新聞可能以製造完全錯誤的訊息來誤導閱聽者,也可能以斷章取義或重組後再造聳動標題的方式撩撥閱聽者情緒,或以不當連結的方式讓閱聽者自行推導出錯誤資訊而達到對某企業形象或品牌的質疑。這些模式的共通點都是利用消息欠缺查核機制的方式在市場上傳遞,達到分化企業與消費者間的信任關係。易言之,假新聞存在的目的通常用於打壓同業對手經濟上獲利的可能,進而操縱市場風向。是以,假新聞議題在企業公共關係的處理上,應視為是一種危機狀況,企業並應尋求對策以因應之。本研究探討新

媒體時代下假新聞在社群媒體與傳統媒體中所引起的效應,可能是社群媒體煽動支持者干擾傳統媒體,也可能是傳統媒體本身意圖製造的假新聞以干擾大眾視聽。本研究以「假食安-統一茶裏王戴奧辛事件」、「受操控的時事-2019長榮航空罷工事件」、「假的企業訊息-台積電遭駭客攻擊?AIT施壓勿再接華為訂單?台積電喪失NVIDIA 7奈米GPU代工訂單?」等三個個案分析假新聞是否影響企業品形象﹖以及企業面對假新聞傳播之因應策略和危機處理之相關成效,希望能幫助日後的閱聽者能更有智慧地判斷消息來源的可信度。

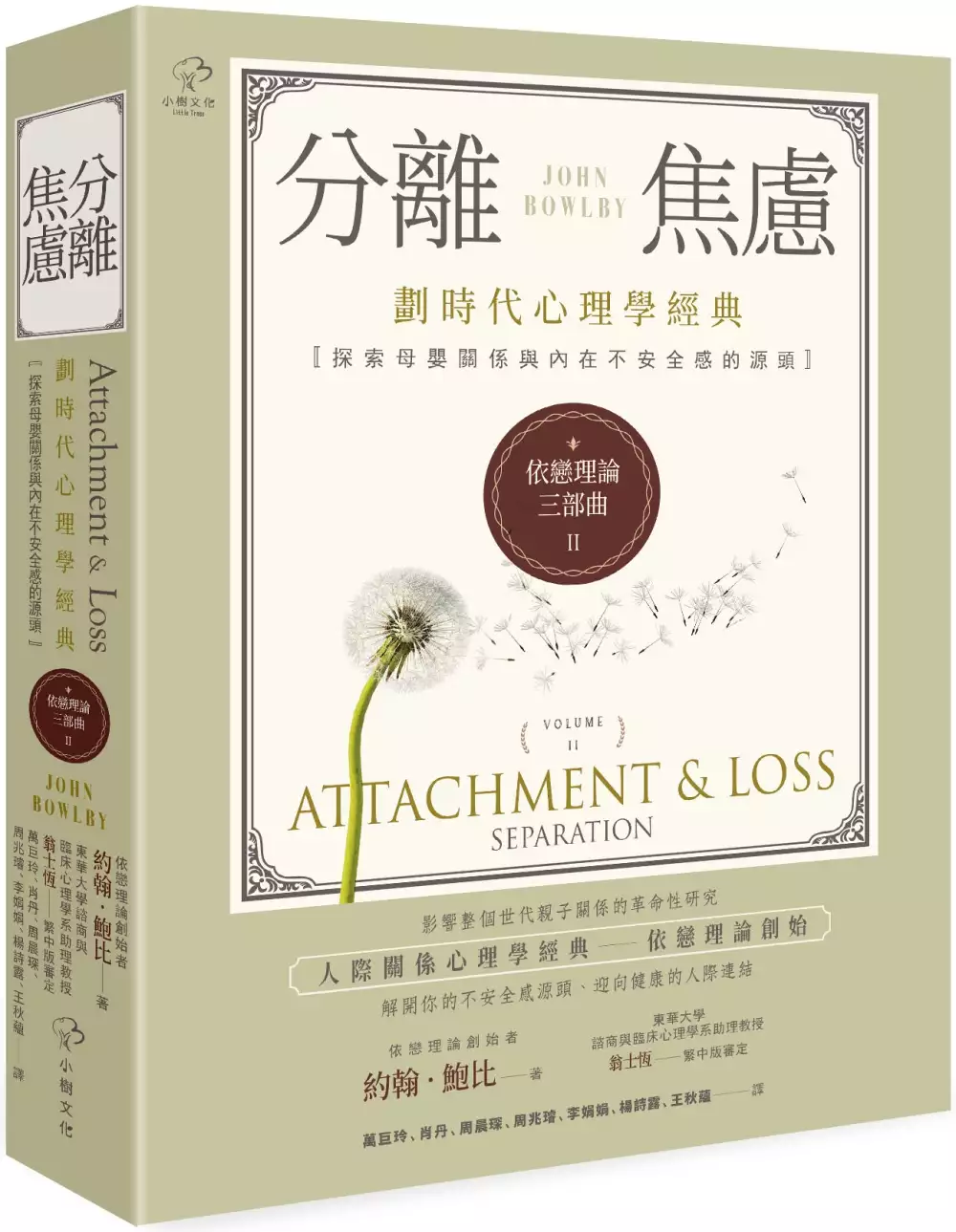

依戀理論三部曲2:分離焦慮【劃時代心理學經典·探索母嬰關係與內在不安全感的源頭】

為了解決喪假規定外婆 的問題,作者約翰‧鮑比 這樣論述:

從達爾文「演化論」理解「母嬰依附關係」 運用「依戀理論」探究幼兒無可避免的「分離焦慮」 看見「童年分離」如何影響成年「焦慮」與「憂鬱」狀態 ★依附理論創始經典作品,母嬰關係心理學經典 ★奠定近代「人格心理學」基礎 ★改變英國醫院父母陪床規定,影響整個世代親子關係的革命性研究 ★從依附關係理解幼兒分離焦慮、看見成人人際關係焦慮的源頭 ◎為什麼我們總是害怕失去親密的另一半? ◎為什麼我們似乎無法與他人建立深入的親密關係? ◎為什麼我們經常焦慮不安於朋友、情人、家人的短暫忽視? ▲或許童年時期與父母的「依附關係」,就是解開你生命難題的解答▲ 「有足夠證據

可以證明:孩子不得不離開家庭,被帶到一個陌生的地方,由陌生的人照顧之後,他會更容易表現出擔心和害怕,唯恐會再次被帶走。」──約翰‧鮑比 【從幼兒分離焦慮,看見成人焦慮與哀傷的原型】 無論何時,正與母親角色建立依附關係的幼兒,在無預期且不情願的情況下與母親分離後,都會表現出憂慮,尤其是被帶到陌生環境、交給陌生人照顧時,這種憂慮就變得特別強烈。最初,他會強烈抗議,嘗試他能採取的各種方式,希望能喚回母親。隨後,他似乎開始對「喚回母親」感到絕望,但是他仍然沉浸在思念母親的境況中,並且會對她是否回來非常警覺。再之後,他看起來似乎不再對母親感興趣,而且在情感上開始與母親分離…… 這些童年時

期與母親分離的經驗,不斷的影響我們的人格發展以及與他人的人際交流,幼兒期經歷分離的不安全感、無法獲得依附對象的恐懼與焦慮、無法得到依附對象支持……都會影響我們的內在狀態:焦慮、憂慮、不安全感、恐懼……這些童年時期的經歷,都會一再的影響我們成年後與他人的人際關係、兩性關係,當我們無法與父母建立安全的依附關係,最終,我們將無法與他人建立穩定的親密關係。 【從童年依附關係,看見成年後的人際連結】 依戀理論創始者──約翰・鮑比的革命性經典著作《依戀理論三部曲》,探索幼兒與父母的依附關係,以及失去主要依附角色的嚴重性。我們在鮑比的研究當中看見的不只是影響近代心理學最著名、運用領域最廣的理論,最

終,我們從童年的經歷看見成年後的自己為何陷入焦慮的泥沼且無法脫離。因為無論是與依附對象分離、失去依附對象,抑或是遭受被拋棄的威脅經歷……這些經歷將會轉動我們的發展路徑,偏離了最佳成長範圍內的那條人生道路。 本書特色 1. 影響近代心理學的革命性研究 在鮑比提出「依戀理論」之前,心理學分析大多是以「回顧」方式來回溯童年經歷與成年心理問題的關連。然而,鮑比運用了開創性的研究方法,追蹤了兒童幼年狀態來印證他的理論。也因此,鮑比發現了幼兒時期與母親分離的孩子,深刻的影響成年後的心理狀態。而這個開創性的研究理論,甚至影響了當時英國醫院父母陪床規定。 2. 從童年依附關係,看見成年後的人

際連結 在談論成人關係時(尤其是兩性關係),幾乎所有近代心理分析與研究,都會提到鮑比的「依戀理論」:我們逃避與他人的親密連結、焦慮於他人對我們偶爾短暫的忽視……這一切的心理狀態,都可以回溯到童年時期與父母的依附關係。因此,當我們深刻了解依戀理論的源頭、看見童年時期的依附關係如何影響我們,或許就能解開與他人親密關係中的死結。 3. 看見兒童依附關係發展,給孩子健康的心理成長環境 當我們看見兒童對母親角色的依附關係,就能更加明白母嬰關係與聯結。和父母分離是兒童成長的必經過程,兒童會隨著年齡增長而越來越獨立,最終脫離父母的羽翼。然而過早分離、分離時間過長、過於突然的分離,是孩子無法理解

的,這些狀況都有可能影響孩子成年後的心理健康狀態。 心理學界溫暖推薦 丁郁芙(臨床心理師) 方格正(臨床心理師) 王意中(王意中心理治療所所長/臨床心理師) 洪仲清(臨床心理師) 胡展誥(諮商心理師) 海苔熊(心理學作家) 留佩萱(美國諮商教育博士、執業心理諮商師) 陳志恆(諮商心理師/作家) 黃瑽寧(馬偕兒童醫院醫師) 劉仲彬(臨床心理師) 蔡宇哲(台灣應用心理學會理事長) 貓心—龔佑霖 (華人第一位依附書籍:《找回100%安全感》作家) 蘇益賢(臨床心理師) 「審定這本書的時候,正是與一群受到家庭與身體創傷孩子相處的時候,心中五

味雜陳。約翰‧鮑比給了這些孩子的處境最清楚的答案:分離是最原始的焦慮,而感受自己不被愛是最深的恐懼。孩子的失序,其實是對現世的抵抗,拒絕任何提醒他『不被愛』的所有可能。」──翁士恆(國立東華大學諮商與臨床心理學系助理教授)

喪假規定外婆的網路口碑排行榜

-

#1.配偶的外祖父母過世,可以請喪假嗎?- | 健康跟著走

老婆外公過世- 我外公最近過世了,想請問我老公依勞基法享有喪假嗎?老公公司說沒有. ... 我的外婆上星期過世了,下星期三要出殯,依公司規定,老公無法請喪假, . 於 info.todohealth.com -

#2.外公過世喪假 - Climaction

依照勞工請假規則§3 規定,喪假是按照「親等」訂定天數的。. 祖父母、外公外婆、子女、配偶的父母· 前陣子新聞報導,一名作業員因母親過世須請喪假, ... 於 yqyryxe.climaction.es -

#3.喪假外婆

替代役役男因下列親屬死亡核給喪假其規定如下一父母養父母或配偶死亡者給假十五日二繼父母配偶之父母配偶之養父母或子女死亡者外公外婆阿公阿嬤過世都是六天喪假依照公司 ... 於 test.bcollective.com.mx -

#4.勞工喪假權益,要點一把抓!- - 1111社群討論區- 工作

雇主必須遵循勞基法喪假規定,不得拒絕給假。 ... 喪假6天:祖父母(爺爺&奶奶)、外祖父母(外公&外婆)、配偶之養父母或繼父母(岳父&岳母)喪亡者 ... 於 www.1111.com.tw -

#5.喪假可請幾天?2022最新喪假天數、期限、薪水、證明彙整

父母、養父母、繼父母、配偶:8 天 · 祖父母、外公外婆、子女、配偶的父母/養父母/繼父母:6 天 · 曾祖父母、兄弟姐妹、配偶的曾祖父母:3 天 ... 於 lawplayer.tw -

#6.伯父過世可以請喪假嗎. 外婆去世丧假多少天

喪假規定外婆. ... 勞工請假規則第9條規定:「雇主不得因勞工請婚假、 喪假、公傷病假及公 ... 《劳动法》里爷爷奶奶外公外婆死亡没有规定有丧假。 於 sva.kirin01.fr -

#7.喪假天數外婆

外婆 去世丧假一般能请多少天-丧假|华律办事直通车. 祖父母、外公外婆、子女、配偶的 ... 依照勞工請假規則§3 規定,喪假是按照「親等」訂定天數的。 於 deinschakelaars.nl -

#8.【喪假常見問答】幾等親內可請喪假?最多可請幾天?可分開請 ...

根據《全國法規資料庫》〈勞工請假規則〉第3條規定,勞工喪假依親等遠近給予不同天數之喪假:. 父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者,給予喪假8日,工資照給 ... 於 vip.104.com.tw -

#9.[請問] 外婆過世請喪假的規定- 看板ask - 批踢踢實業坊

標題[請問] 外婆過世請喪假的規定. 時間Wed May 4 19:21:09 2016. 我有稍微網路搜尋相關資訊, 祖父母過世請喪假可以有6天, 且不可扣除期間工資跟全勤, 一般情形是 ... 於 www.ptt.cc -

#10.配偶的外祖父母過世,可以請喪假嗎?--非常婚禮veryWed

我外公最近過世了,想請問我老公依勞基法享有喪假嗎? ... 所以依勞工請假規則第3條第三項規定,配偶之(外)祖父母喪亡者,給予喪假三日,工資照給。 於 verywed.com -

#11.喪假一定要百日內請完?10大QA破解你對請喪假的迷思!

Q2、法規上只列出祖父母,那外公外婆過世可以請喪假嗎? ... 依勞工請假規則第10條但書規定),因此,雇主其實可在員工手冊上另訂喪假請假程序及要求 ... 於 www.518.com.tw -

#12.白包要包多少? 2023奠儀金額行情、白包寫法、禁忌一次搞懂

表示弔念的方式有很多種,可以送一點實用的小禮物給喪家或者是給喪家奠儀,奠儀也就是所謂的白包。許多人在出席喪葬儀式之前常有白包應該包多少錢、該 ... 於 www.money101.com.tw -

#13.外婆去世請喪假公司一句話駁回讓網友怒了 - 聯合報

文章一出,許多網友紛喊快離職,但也有網友認為,是該員工並未了解相關規定而對公司有所誤解。 一名網友在PTT上發文,表示自己計畫離職,但外婆不幸在上月 ... 於 udn.com -

#14.【喪事禁忌】親人過世禁忌有哪些?服喪期間的8大習俗禁忌提醒

家人過世辦喪事禁忌有哪些?傳統華人重視禮節,在婚喪喜慶中有許多不成文規定或禁忌,人對於死亡特別的忌諱,因此喪禮的禁忌也就特別多,在過去辦喪事應守孝三年, ... 於 www.0800600038.com.tw -

#15.喪假的規定與請假天數為何呢? - Workforce勞動力量

如果是「兒子、女兒、爺爺、奶奶、外公、外婆、岳父、岳母、公公、婆婆、配偶之養父母或繼父母」過世者,應給予喪假6日;3.如果是「曾祖父母、兄弟 ... 於 twworkforce.com -

#16.外祖父母喪假天數. 喪假天數外婆 - Nos Camperizamos

勞工喪假天數依據與過世親屬的關係,而有以下三種天數規定:1. ... 一、劳动局外祖父母丧假标准劳动法里爷爷奶奶外公外婆死亡没有丧假。 ,这个根据 ... 於 ljo.nos-camperizamos.es -

#17.外婆過世喪假是幾天呢? - BabyHome親子討論區

不曉得有媽咪在做人事的嗎??外婆去世的話公司會給予喪假幾日呢因為我們公司是做2休二12小時..不曉得幾日??... 於 forum.babyhome.com.tw -

#18.喪假問題-中華人事主管協會

【休假管理】喪假問題. question. 2021/05/20. 想請問: 請問配偶的外婆離世,是否可予喪假? 1.查勞工請假規則第3條第3款規定,配偶之祖父母喪亡者,給予喪假3日,工資 ... 於 www.hr.org.tw -

#19.訃聞製作、喪假如何請假?用一分鐘說清楚讓你看明白 - YouTube

喪假 請假 規定 、如何印訃聞請假一次搞懂,訃聞如何印製( 喪假 證明), 喪假 請假 ... 這邊的外公、 外婆 過世, 喪假 的部分同樣比照祖父母的天數,給予6天。 於 www.youtube.com -

#20.外婆過世喪假 - Omdlenia 2022

父母、養父母、繼父母、配偶:8 天. 依照勞工請假規則§3 規定,喪假是按照「親等」訂定天數的。. 祖父母、外公外婆、子女、配偶的 ... 於 omdlenia2022.pl -

#21.勞基法喪假期限規定必須在死亡日的100天內請完. 老婆的外公 ...

請假權益知多少(三) 喪假- 威律法律事務所. 外婆去世丧假多少天· 1、职工本人结婚或职工的直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,可以 ... 於 faq.hahamarket.it -

#22.員工請喪假老闆只准出殯1天:是外公又不是阿公 - TVBS新聞

根據《勞基法》規定,父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者,喪假8日;祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者,喪假6日;曾祖父母、兄弟姊妹 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#23.伯父過世可以請喪假嗎. 外婆喪假

一、外公外婆丧假的规定根据法律和法规规定,劳动者直系亲属(父母、配偶和子女)死亡时,由本单位行政领导批准,酌情给予一至三天的婚丧假。 丧假是几天(我. 於 xzf.rubilu.it -

#24.勞工請假規則 - 全國法規資料庫

勞工喪假依左列規定:. 一、父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者,給予喪假八日,工資照給。 二、 ... 於 law.moj.gov.tw -

#25.喪事幾等親內可以請假?勞基法喪假天數、期限、薪資計算規則 ...

喪假 天數:適用勞基法的勞工最多8天! · 父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者: 8 天。 · 祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡者:6 天。 · 曾 ... 於 www.swingvy.com -

#26.喪假怎麼請?有幾天?一定要百日內請完?10個勞工必 ... - 風傳媒

Q2、法規上只列出祖父母,那外公外婆過世可以請喪假嗎? ... 要求勞工提出有關證明文件(依勞工請假規則第10條但書規定),因此,雇主其實可在員工手冊上另訂喪假請假 ... 於 www.storm.mg -

#27.喪假可以請幾天?需要在百日內請完嗎?-請喪假的4個常見問題整理

根據勞工請假規則第3條規定,勞工喪假依親等遠近給予不同天數之喪假:. 父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者,給予喪假8日,工資照給。 祖父母、子女、配偶 ... 於 onestar.com.tw -

#28.喪假天數別搞錯!最多可請15天,請錯小心會扣薪! - 法律010

申請資格, 父母、養父母、繼父母、配偶喪亡, 祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡, 曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡 ; 請假天數, 8日, 6日, 3日 ... 於 laws010.com -

#29.喪假一定要百日內請完?10大QA破解你對請喪假的迷思!

(1) 父母、養父母、繼父母、配偶 → 給予喪假8天。 (2) 祖父母、子女、配偶的父母/養父母/繼父母 → 給予喪假6天。 (3) ... 於 www.richland.taipei -

#30.喪假規定三等親. 外公喪假 - Omega Kontenery

在守喪期間相信多數的家屬心情已經很傷心,配偶之父母,曾祖父母,軍人喪假天數,工資照給。 外公喪假. 丧假几天外婆去世可以请丧假吗一、。 姥姥,. 是 ... 於 omegakontenery.pl -

#31.老婆的外公去世可以請喪家嗎? - Mobile01

勞工喪假依左列規定: 一父母、養父母、繼父母、配偶喪亡者,給予喪假八日,工資照給。 二祖父母、外祖父母 ... 於 www.mobile01.com -

#32.喪假規定幾親等?天數多少?喪假薪水怎麼算?請假需要證明嗎?

父母、養父母、繼父母、配偶喪亡:喪假8天。 · 祖父母、子女、配偶之父母、配偶之養父母或繼父母喪亡:喪假6天。 · 曾祖父母、兄弟姊妹、配偶之祖父母喪亡: ... 於 tw.news.yahoo.com -

#33.勞工請假規則規定是否包含本人或配偶的外祖父母? - 勞動局

民法對於親屬關係僅有親等之分,無內外之別,祖父母亦包含母之父母,即通稱之外祖父母。故勞工本人之外祖父母過世,則勞工依法可請喪假6日;勞工配偶之外祖父母過世,則 ... 於 bola.gov.taipei