哲學思想的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吳甿寫的 玄理與性理:魏晉玄學中的儒家與道家 和馬大勇的 儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。都 可以從中找到所需的評價。

另外網站Podcast Season 1 Archives - walkingbook 行冊也說明:開台週年雜想,聊聊思想上的預備,聊蔣渭水,聊文化協會百年。 podcastwalkingbook三觀世界觀人物專訪人生觀價值觀只能喝酒的圖書館台灣哲學思想上的預備思想預備故事文化 ...

這兩本書分別來自商務 和任性出版所出版 。

國立高雄師範大學 美術學系 盧福壽所指導 黃緗宜的 魏晉玄學裡的藝術思想 (2021),提出哲學思想關鍵因素是什麼,來自於玄學、魏晉、自然、佛學、藝術思想。

而第二篇論文國立嘉義大學 視覺藝術學系研究所 謝其昌所指導 林宗德的 駐足.意識空間—林宗德創作研究論述 (2021),提出因為有 水墨、漂流木、空間、意象的重點而找出了 哲學思想的解答。

最後網站內格爾:做隻蝙蝠的感覺是怎樣的?經典心靈哲學思想實驗則補充:若你有在書店翻過或細讀過《哲學入門九堂課》(What Does it All Mean?)這本小書的話,你可能對其作者有印象,他是湯瑪斯・內格爾(Thomas Nagel.

玄理與性理:魏晉玄學中的儒家與道家

為了解決哲學思想 的問題,作者吳甿 這樣論述:

本書以「理」為名,曰《玄理與性理》,是一部言理之書,雖所涉以魏晉玄學之論題為主,所論卻是普遍的理的問題。以魏晉玄學論題來展開,只因魏晉人最善談理,玄學時代為中國思想史中最哲學,最富方法學意識,湧現最多哲學範疇之時代。本書藉重構魏晉玄學之兩大課題︰「言意之辨」(方法學)與「自然與名教」(時代中心論題),把道家玄理與儒家性理帶進現代哲學言說之域――令人覺得意味深長的是,「言意之辨(語言哲學)」、「自然(自由)與名教(道德倫理)」亦正是當代哲學的關注中心。 本書名「玄理與性理」,非謂天地間自有各種理,道家揀個「玄理」,儒家挑個「性理」,今論二理之得失及其關連也。本書認

為,天地間自有理,然皆不離人心之活動與作用,心動理立,心明理察,心靜理直(或寂),故謂心即理;非僅此也,本書更認為,人同此心,唯心之動靜非一,故心一而理殊,然殊理同歸一心,殊途同歸一理,而理一分殊,分一命殊,此之謂性理;即心言性,即性言理。然心不僅可具眾理,且可統眾理、會眾理以至平鋪眾理、寂化眾理,無而能有,有而能無,攝存在於活動,即存在即不存在,玄之又玄,眾妙之門,此之謂玄理。此則是心之活動本身內在之「有、無、玄」之理。心只是一心,人卻萬殊,理則多途,如何可以言說之、授受之?是證人同此心,心同此理,所謂「超越而內在」。是本書與《實證與唯心》相呼應,為實證唯心論之理學篇。 【叢書簡介】

本系列是吳甿教授多年之集大成之作,作者師從唐君毅、牟宗三、徐復觀研習中西哲學。書中深入探析中國哲學問題,邏輯性強、學術性高:《實證與唯心》以邏輯、批判之方法,由存在的實感,實澄本源與理想;《玄理與性理》藉魏晉玄學,把道家玄理與儒家性理带進現代哲學言說之域;《目的與存在》以中西宗教、哲學之交匯與影寒,貫穿目的論、實證唯心論等哲學思想。

哲學思想進入發燒排行的影片

📣留言加分享本影片貼文https://www.facebook.com/Mr.SuperY/posts/2015867901900201 就有機會抽《牛津通識:柏拉圖》一本。

🎉參加抽獎活動時間為期一週:2021.7.23 - 2021.8.6

👍感謝 香港牛津大學出版 提供5本贈書

-

牛津通識書籍優惠購:https://activity.sanmin.com.tw/promotions/oxford/0626/index

-

►本集語錄:

「愛是神聖的瘋狂。愛的瘋狂是神給人們的最大幸福。」- 《費德羅篇》245c

「民主政治雍容地把我們的美好念頭踐踏在腳底下。它不顧及政治家的學問,也不尊重任何為人民友好的人。專制起源自民主政治。」-《理想國》558b,562b

-

►本集關鍵字: 理型論 | 對立論証法 | 共相問題 | 古希臘少年愛 | 蘇格拉底 | 理想國 |靈魂三分說 | 哲學家皇帝 | 咒術迴戰 | 創世紀 | 牛頓| Max Tegmark | Roger Penrose | 存在主義

-

►本集推薦書目:

Julia Annas《【牛津通識】柏拉圖》

柏拉圖《論愛論美》

柏拉圖《理想國》

柏拉圖《泰鄂提得斯》

魏晉玄學裡的藝術思想

為了解決哲學思想 的問題,作者黃緗宜 這樣論述:

思想應用在個體生命的領域中,開展玄學家觀照生命藝術的思想根本探究。本文建構在魏晉玄學、生活、藝術、禪學的基礎上,發展出橫向魏晉玄學時期藝術思想脈絡,論文架構上,是以四個章節分別論述本論的思想脈絡「魏晉玄學藝術思想由內而外的影響」、「魏晉玄學藝術思想佛禪影響」、「魏晉玄學藝術思想書畫音律延伸」、總結來說明,中國藝術理論裡的生命轉化特質,而生命轉化還其真實自由的境界,本論以觀物之思維,嘗試以開闊的角度再理解魏晉玄學,重新詮釋貫通魏晉玄學的藝術生活思想。

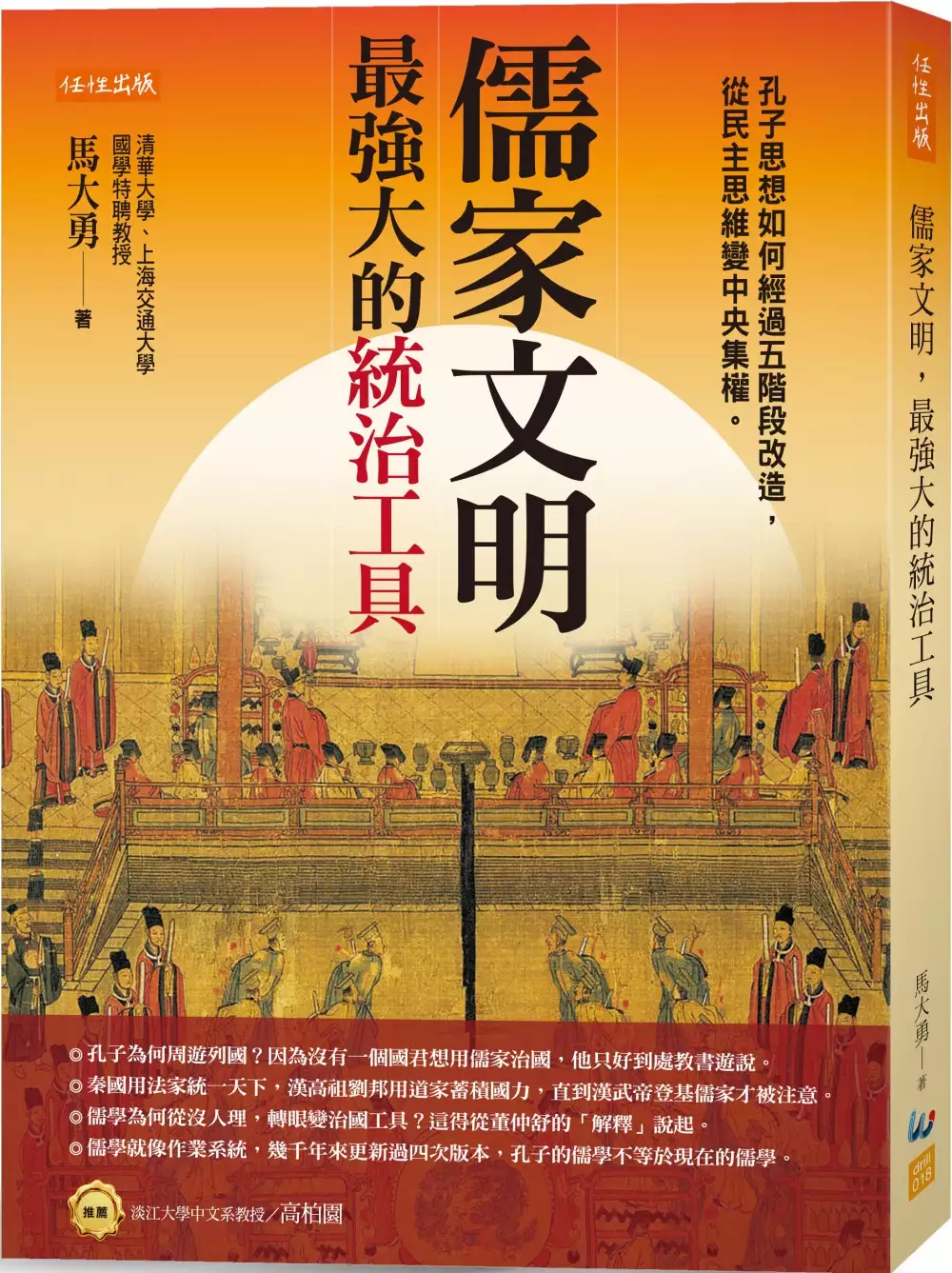

儒家文明,最強大的統治工具:孔子思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。

為了解決哲學思想 的問題,作者馬大勇 這樣論述:

◎孔子為何周遊列國?因為沒有一個國君想用儒家治國,他只好到處教書遊說。 ◎秦國用法家統一天下,漢高祖劉邦用道家蓄積國力,直到漢武帝登基,儒家才被注意。 ◎儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 ◎儒學就像作業系統,幾千年來更新過四次版本,孔子的儒學不等於現在的儒學。 作者馬大勇,清華大學、上海交通大學國學特聘教授。 曾被推舉為最受歡迎的中文教授。 在本書中,他將儒家文明分為五個時期: 孔子奠基期、孟子成熟期、兩漢經學期、宋代理學期和明代心學期。 解析儒家思維是如何像電腦作業系統一樣,歷經四次的版本更新,

從原本的中庸之道、民為貴、君為輕的民主思想, 一步步變成君權神授,天人感應, 成為各朝代帝王穩固皇權的最佳推手。 就此儒學變成帝王學,開啟了千年以來人民為皇權奴隸的中央集權體制。 ◎孔子的儒學,是教你如何當君子 《論語》中,仁字出現了104次,禮字出現74次, 孔子的重要理念「中庸之道」,更成為宋元以後科舉考試的必讀書。 這個具有人道主義的思維,為何不被當時的統治者如春秋諸侯或秦國採納? 因為亂世中,做君子的好處太少,當小人能得到的利益比較多。 ◎孟子是民主思想的啟蒙者,但被後代皇帝刪掉了 孟子思想的最大亮點就是「民為貴,社稷次之,君為

輕」, 這套民主思維後來為何會消失? 因為明太祖朱元璋看到「君為輕」三個字,就把《孟子》一書狠狠摔地上, 刪節版《孟子》就此誕生,往後一百年,學生學到的孔孟儒學知識都是不完整的。 ◎因為董仲舒的「特殊解釋」,從此百家遭罷黜,皇帝獨尊儒術 秦國用法家思想滅六國一統天下,漢高祖劉邦用道家治國,修生養息, 兩大皇權都對儒家思維沒興趣,直到漢武帝劉徹時期, 董仲舒為了拍皇帝馬屁,重新解釋,儒術從此轉化帝王術。 他口中的儒教,跟孔孟闡述的儒學,哪裡不一樣?差在造神。 ◎宋元明清重新詮釋儒學,想當官者必讀四書 宋、元之後,孔子的《中庸》又重新被提起,

因為它教你用大學之道維持國家秩序。 儒學家朱熹更讓《四書集注》成為為官者的必讀聖書。 至於為什麼是宋朝與明朝,跳過了大唐盛世? 因為東漢黨錮之禍殺害許多知識分子,儒家文化走向低谷; 南北朝興盛佛教;至於唐朝則儒、釋、道並重。 直到韓愈寫的《原道》為儒家文明打下基礎,在宋代發揚光大。 打天下靠武力,龍椅要坐穩就靠統治, 儒家思想如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權, 而且延續千年「至今」不墜。 本書特色 儒學為何從沒人理,轉眼變治國工具?這得從董仲舒的「解釋」說起。 孔子的儒學,如何經過五階段改造,從民主思維變中央集權。 名人推薦

淡江大學中文系教授/高柏園

駐足.意識空間—林宗德創作研究論述

為了解決哲學思想 的問題,作者林宗德 這樣論述:

藝術創作是創作者對於生命過程的每一事件和精神表現的意識歷程。尋求時間流動中的短暫停留,探討客觀的生活體察及主觀的情境結合,透過形式、意象去呈現其時代意涵。因此,創作理念定位在「駐足,意識空間」。 身、心、靈本為一體,外在的人為汙染,導致三元素的不平衡,希望藉由觀察、分析其嚴重性,期盼引起社會大眾的注意與省思,而有了創作動機。主要創作媒材是宣紙、設色與水膠,藉由剖析筆者內心的感受,聯結哲學思想,並回顧東方現代水墨觀點與西方新視覺模式,進行東西方思想的反思與沉澱,最後透過西方科學分析的思維,加諸感知「時間」與「空間」之不同思維,讓作者對「意識」的認知,能夠建立全觀性的思維模式與創作的作品進行聯結

,建構個人獨特的繪畫風格。繪畫創作嘗試以「意識空間不斷推移」的感知為主軸,反思個人繪畫創作中對生態環境、社會文化的變遷和心靈層面省思,透過學理基礎和觀看的方式,進行當代水墨的表現。藉由1、漂流木系列,2、空氣汙染系列,3、意象系列等三系列,關照環境、守護大地是人文情懷的顯現,也是凸顯生物中心主義的最大的價值。「意識」能參照過去,也能展望未來,讓心靈得到最大的自由。有感於當代藝術的多元型態,受近代物理科學的影響,本文嘗試深度咀嚼與省思東方哲學與繪畫技法後,重拾起東方視角看待西方文明,經過深度轉譯後,重新再造出屬於東方、屬於全球在地化、屬於臺灣的全新繪畫風格,為筆者的期盼與展望。

哲學思想的網路口碑排行榜

-

#1.哲學- 維基百科,自由的百科全書

哲學 (英語:philosophy)是研究普遍的、基本問題的學科,包括存在、知識、價值、理智、心靈、語言等領域。哲學與其他學科不同之處在於哲學有獨特之思考方式,例如批判 ... 於 zh.wikipedia.org -

#2.哲學家做了10個思想實驗,第一個叫永劫回歸 - Zi 字媒體

下面就讓我們來列舉10大哲學思想實驗,看看古今偉大的哲學家是如何思考人生的。 一、永劫回歸——尼采. 有人說,所有通向哲學之路的人 ... 於 zi.media -

#3.Podcast Season 1 Archives - walkingbook 行冊

開台週年雜想,聊聊思想上的預備,聊蔣渭水,聊文化協會百年。 podcastwalkingbook三觀世界觀人物專訪人生觀價值觀只能喝酒的圖書館台灣哲學思想上的預備思想預備故事文化 ... 於 walkingbook.tw -

#4.內格爾:做隻蝙蝠的感覺是怎樣的?經典心靈哲學思想實驗

若你有在書店翻過或細讀過《哲學入門九堂課》(What Does it All Mean?)這本小書的話,你可能對其作者有印象,他是湯瑪斯・內格爾(Thomas Nagel. 於 www.hk01.com -

#5.哲學思想 - 漫遊藝術史

在超現實主義藝術家雷內.馬格利特的作品中,表示情緒的五官消失了,人物的臉部總被不相干的物品遮擋,或是被其他事物替代而形成詭異的生物。 於 arthistorystrolls.com -

#6.【黃益中專欄】為什麼台灣中學生不上哲學課?承認吧!我們 ...

自我思想在學習的每個階段都應該要以倫理道德及規矩為前提來思考才對,無規矩,無以論方圓。在國文課及歷史課裡,甚至是電視電影以及書店裡,絕對都有讓人想更了解哲學的 ... 於 www.storm.mg -

#7.黑格爾 - 哲學新媒體

他百科全書式的思想體系可分為邏輯學、自然哲學、精神哲學。其哲學最持久引人之處是他對落在客觀精神(Objective Spirit) 領域的歷史、社會以及國家的看法。有些 ... 於 philomedium.com -

#9.文學中的哲學思想 - 聯經出版

本書探討中西經典文學作品中所富涵的哲學思想。德國文學… 於 www.linkingbooks.com.tw -

#10.中國哲學思想史/ 武內義雄(9789888466740) - 紀伊國屋

武內義雄是中國哲學思想研究的重要學者,他以實證論來研究中國思想史的方法,啟發了後來的許多重要學者。 二戰中他曾為日本昭和天皇講授中國哲學。 這本《中國哲學思想 ... 於 taiwan.kinokuniya.com -

#11.中西哲學思想之比較研究集 - 臺灣華文電子書庫

中西哲學思想之比較研究集. 唐君毅撰. 正中. pdf loading gif PDF讀取中,請稍候. Thumbnails Document Outline Attachments. Previous. Next. Highlight all 於 taiwanebook.ncl.edu.tw -

#12.哲學創新與融合哲學

哲學 家應當有探尋宇宙人生之真理的熱忱,而真理的探尋和思想創造密. 切相關。只是,對絕大多數哲學學者而言,引領思潮的原創性哲學研究毋寧. 是太難了,臺灣的學術教育 ... 於 www.most.gov.tw -

#13.福蓮哲學思想與文化獎學金實施辦法(研究生)

獎助理念:. 為繼沈清松教授提攜後學之志,以其父母之名各取一字而成立。 福蓮哲學思想與文化獎學金 (Fu-Lian Scholarship in Philosophy and ... 於 philosophy.ourpower.com.tw -

#14.中國哲學思想史 - 生活市集

作者: 武內義雄出版社: 香港中和出版出版日期: 2018/07/20. ISBN: 9789888466740 頁數: 288 中國哲學思想史 內容簡介 ◎日本實證主義研究方法下的中國思想史專著◎作者 ... 於 www.buy123.com.tw -

#15.哲學/思想- 優惠推薦- 2021年8月 - 奇摩拍賣

哲學 /思想(人文/地理)) | 眾多商店提供哲學/思想(人文/地理),共8728筆哲學/思想(人文/地理)商品在Yahoo奇摩拍賣. 於 tw.bid.yahoo.com -

#16.台灣大學哲學系羅竟祐

雖然進了名校,在沒有固定出路的哲學系中,竟祐無法停止前進,藉由投入哲學新 ... 此外,不同理論派系展現了各自的思想精華,「分析哲學」重視對所使用詞彙的確切 ... 於 ioh.tw -

#17.曾高論習近平哲學思想中紀委罕見點名中社科院前副所長奇葩 ...

前中國社會科學院金融研究所黨委書記、副所長王立民去年底落馬,中紀委昨天公布其罪名,除了非法收受、索取巨額財物,還罕見指其“弄虛作假騙取職…… 於 www.rfi.fr -

#18.開啟哲學之門:孩子要認識的哲學思想 - 基道BOOKFINDER

書中還附有哲學家名言和各種哲學思考建議,有助訓練孩子的獨立思考能力。 小朋友愛發問,家長們不妨與他們一起閱讀此書,一起討論當中的哲學思想,引導孩子從多方面去 ... 於 www.logos.com.hk -

#19.活動花絮:【微課講座】哲學思想實驗大解密:社會脈絡篇

309 次閱讀. 【知識型0.1學分】哲學思想實驗大解密:社會脈絡篇. 講者:陳湘韻(中央研究院歐美研究所). 時間:108年12月12日(四) 13:10-15:00. 地點:R3306. 於 www.ge.yzu.edu.tw -

#20.人人需要知道的50種哲學思想 - 博客來

書名:人人需要知道的50種哲學思想,語言:簡體中文,ISBN:9787121176227,頁數:207,出版社:電子工業出版社,作者:本‧杜普雷,出版日期:2012/07/01,類別:哲學/ ... 於 www.books.com.tw -

#21.「世界是怎麼來的?」古希臘哲學家向科學邁出的第一步

蘇格拉底、柏拉圖和亞里斯多德的思想到底是什麼呢? 古希臘文化是西方文明的驕傲。西方哲學、政治學,甚至是數學、物理、生物學… 等科學的思想 ... 於 pansci.asia -

#22.巴赫金哲學思想與小說詩學研究

最終成果為專著《巴赫金哲學思想與文本分析法》。 這項成果探討了巴赫金哲學思想的發展脈絡,揭示了獨白思維諸傾向(主要是惟我型與惟他人 ... 於 www.nopss.gov.cn -

#23.國立政治大學哲學系-首頁

賀本系博士生艾恪、劉鎧銘獲得110年獎勵人文與社會科學領域博士候選人撰寫博士論文獎勵. 置頂. 12/4哲學系親師座談會歡迎參加~~. 2021-12-01 ... 於 thinker.nccu.edu.tw -

#24.杜威的哲學思想與教育理念 - 《網路社會學通訊期刊》第54期 ...

杜威的哲學思想與教育理念. 劉芳文. 嘉義大學國民教育研究所. 壹、前言. 近代美國教育思想家,恐怕沒有一個能夠比得上杜威對美國及世界教育思想與實施,有其深遠的影響 ... 於 mail.nhu.edu.tw -

#25.古希臘哲學思想的源起及其背景

化的成就”中的希臘哲學思想為主題,探討古希臘人的思想形成及其背景。 二、教學目標. 西洋的哲學思想淵源於希臘,希臘哲學真正發展了西方人類對智慧探討的一. 於 rportal.lib.ntnu.edu.tw -

#26.10个哲学思想,让思想更有深度 - 知乎专栏

10个哲学思想,让思想更有深度 · 1.亚里士多德:人的本性在于求知 · 2.芝诺:人的知识就好比一个圆圈 · 3.赫拉克利特:人不能两次踏入同一条河流 · 4.马基雅弗利:政治无道德. 於 zhuanlan.zhihu.com -

#27.儒家的哲學思想 - 桃園市政府孔廟忠烈祠聯合管理所

儒家天道論 心性論 心性論. 前言儒家思想,乃至整個中國文化思想,到底有沒有哲學(philosophy)一直有不同的看法。philosophy由philo-,-so-phy,即「愛」、「智慧」兩 ... 於 confucius.tycg.gov.tw -

#28.只有這本!必讀的西方五大哲學家經典@ myshop103的購物頻道

巴吉尼出版社:哲學小徑出版日期:寄送地區限制: 按我瀏覽更多相關資訊 ... 承認這部著作,卻是沙特探討自己哲學思想的著作中,最明白易懂的一本書。 於 myshop103.pixnet.net -

#29.淺談哲學之意義

A、邏輯:每一種出於理性的思想都要用邏輯方法(理則學),這是哲學的基本工具。邏輯所研究的是人類思考、推理的正確方法。人必需有正確的思考方法,才能由已知而正確的 ... 於 www2.lssh.tp.edu.tw -

#30.《老子》哲學思想在企業管理策略之應用 - 第 272 頁 - Google 圖書結果

魏元珪:〈老子思想的歷史文化根源〉,《宗教哲學季刊》,第四期, 1955 年 10 月。楊艾俐:〈IC 教父-張忠謀的策略傳奇〉,《天下雜誌》,第 190 期, 1997 年 3 月 10 日。 於 books.google.com.tw -

#31.康德、亞里斯多德等大師對談,解構18大經典哲學思想電子書

在Kobo 閱讀約爾格.彼得斯(Jörg Peters)、貝恩德.羅爾夫(Bernd Rolf) 的《哲學叩應:德國人手一本的哲學課參考書, 與柏拉圖、康德、亞里斯多德等 ... 於 www.kobo.com -

#32.【專欄】台灣人寫不出來的李登輝總統的哲學思想與實踐哲學

我常覺得,受國民黨教育的台灣人如果要寫出李登輝總統的實踐行動與其哲學思想之間的關係時,恐怕台灣人寫不太出來。我在前幾天,在舊書店看到一本用 ... 於 www.peoplenews.tw -

#33.盧卡奇的哲學思想| 誠品線上

盧卡奇的哲學思想:,:誠品以「人文、藝術、創意、生活」為核心價值,由推廣閱讀出發,並透過線上網路,傳遞博雅的溫度,打造全新的文化場域。 於 www.eslite.com -

#34.思想坦克|Voicettank

《思想坦克》立志作為台灣彼此理解互信的溝通交流平台,我們誠摯地歡迎台灣各地所有的聲音。 於 voicettank.org -

#35.中國哲學、思想- 里仁本版書籍區

作者介紹林素芬,台灣大學中國文學系學士、碩士、博士。現任教於慈濟大學東方語文學系。研究領域為宋明儒學、中國思想史。 商品規格25開平裝 書籍內容簡介 北宋中期儒學 ... 於 lernbook.p8.com.tw -

#36.【港區國安法】唐英傑首違國安法囚9年提上訴上訴庭排期2022 ...

【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山大兄」造型帶出其「be water」哲學思想. 16:19 2021/11/25. 【經典再現】尖沙咀李小龍銅像重現電影「唐山 ... 於 topick.hket.com -

#37.儒家的哲學思想 - 臺北市孔廟儒學文化網

儒家思想,乃至整個中國文化思想,到底有沒有哲學(philosophy)一直有不同的看法。philosophy由philo-,-so-phy,即「愛」、「智慧」兩希臘詞頭、詞根組成。 於 www.tctcc.taipei -

#38.國立中山大學105學年度第2學期東方哲學思想(一)課程大綱

本課程介紹影響整個亞洲文化圈的重要思想之一:佛教哲學,作為了解東方哲學如何成為世界文明的重要發展與貢獻的基礎。希望學生能夠吸收代東方聖哲之智慧結晶,促進具 ... 於 selcrs.nsysu.edu.tw -

#39.哲學思想_百度百科

哲學思想 (philosophy; philosophic thinking)是對人生、世界等的思考。該思想有關於希臘的自然和人思考、中國的人之間關係的思考、印度的對神的思考等。 於 baike.baidu.hk -

#40.儒家是教育家的哲學|編輯精選 - 灼見名家

從這個角度來說,儒家哲學思想的形成與發展,離不開儒家學者豐富的教育實踐活動,其哲學思想與教育思想是融合在一起的。范文瀾則認為儒家教育思想作為中國 ... 於 www.master-insight.com -

#41.印度哲學及其基本精神 - 中華佛學研究所

誠然,印度教的哲學也是印度哲學,但那只是印度哲學的一部份;也正如印度的原始佛教哲學也是印度哲學的一部份一樣;因此,我們就可以說,不論思想的形式如何,唯心、唯物, ... 於 www.chibs.edu.tw -

#42.西方現代哲學開創者帶你理解現代思想理論- Rti 中央廣播電臺

德國哲學家尼采身為西方現代哲學的開創者,他同時也是語言學家、文化評論家、詩人、作曲家、思想家。尼采主要著作有《論道德的譜系》、《瞧, ... 於 www.rti.org.tw -

#43.YLib 遠流博識網- 遠流網路書店

79折. 街角遇見哲學:從ABC到DNA,生活中35個改變現實的偉大思想. 馬丁.勃克哈特253 · 79折. 沉思錄:世界名人、國家級領導人、各大企業領袖隨身書,羅馬哲學家皇帝淬 ... 於 m.ylib.com -

#44.第四章古代哲學家

第一章為什麼談老子哲學? 第二章道家思想是什麼? ... 道德經大解密生活之道/ 非傳統的老子是怎麼說的? ... 2. 王弼的錯誤在那裹? ... 8. 不入虎穴,焉得虎子? 9. 為什麼看山 ... 於 dynamictaos.com -

#45.腦部運動:五個有趣的哲學思想 - CUP

但他的思想卻充滿了英雄主義;這位心理質素非凡的哲學家,更教授世人一套克服苦難的精神療法,稱為「Selbstüberwindung」(英譯為self-overcoming), ... 於 www.cup.com.hk -

#46.哲學的“背后故事”與哲學思想的發展 - 中央党史和文献研究院

當人們關注“哲學事件”的同時,還需要深入到對哲學的日常發展過程的研究,這才是對哲學發展全過程的和全面的研究,才可能避免重要哲學思想發展的遺漏和產生哲學思想發展 ... 於 www.dswxyjy.org.cn -

#47.哲學是什麼?哲學系在做什麼? - nissenlab - Medium

因此,不管再如何的會分析問題,如果缺乏真正的具體實踐或創造,那所謂上思想的優勢根本就只是一種嘴砲。 再來,在學習新技能上,即使哲學的訓練對於 ... 於 medium.com -

#48.荀子天人分合之哲學思想 - momo購物網

荀子天人分合之哲學思想 ... 荀子的天道觀以及「人成」的思想,細讀《荀子》三十二篇內容,「天人統合」的政治哲學,才是荀子「人治」的終極目標。 於 m.momoshop.com.tw -

#50.北京好文化百姓玩起來-旅遊新聞-新浪新聞中心

... 變遷,通過對正陽門、前門、大柵欄等北京中軸線古老坐標的生動介紹,揭示其背後蘊含的中國傳統哲學思想、禮制文化以及中軸線申遺保護的長遠意義。 於 news.sina.com.tw -

#51.臺灣通識網:哲學思想實驗

哲學思想 實驗Philosophical Thought Experiments ... 以著名哲學思想實驗為路徑,本課程陪伴著同學作一趟哲學思想之旅。哲學思想實驗測試我們根本性的思想原則,並指向重要且 ... 於 get.aca.ntu.edu.tw -

#52.洪子偉、吳豐維/從反壓迫到民主鞏固 談台灣哲學的當代價值

與越南哲學,具自我意識的台灣哲學的闕如,對台灣思想文化的長期發展將會是一個致命傷。 於 www.twreporter.org -

#53.哲学思想与部落主义 - 联合国教科文组织

移民危机触到了部落主义孤立思想的痛处,究其根源,可以追溯到苏莱曼·贝希尔·迪亚涅指出的“人性危机”。迪亚涅将带领我们踏上一条哲学思辨之旅,沿着柏格森的思想脉络, ... 於 zh.unesco.org -

#54.康德法政哲學思想中的抵抗權問題 - Research NCKU

Translated title of the contribution, 康德法政哲學思想中的抵抗權問題. Original language, Chinese. Title of host publication, 雛鳳清聲—文哲青年學者夏季論壇. 於 researchoutput.ncku.edu.tw -

#55.哲學思想英文- 英語翻譯 - 查查綫上辭典

哲學思想 英文翻譯: philosophic thinking…,點擊查查綫上辭典詳細解釋哲學思想英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯哲學思想,哲學思想的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#56.歐洲近代哲學思想概論導讀 - 輔仁大學學術資源網

西方哲學從十八世紀宗教改革(Reformation)後幾乎是由德國哲學思想的發展所引領,如果說西方文明的「再生」Renaissance意味著從希臘智慧結合希伯來宗教的中世紀(The ... 於 scholar.fju.edu.tw -

#57.中国人民大学哲学学科建设65周年展开幕- 文化信息 - 华夏经纬网

回望峥嵘岁月,我校哲学学科贡献和思想成果,离不开三个传家宝:一是始终坚持马克思主义之“魂”。二是始终坚持时代是思想之“母”。 於 www.huaxia.com -

#58.列寧的哲學思想| 唐山書店官方網站

本書基本上是討論列寧的哲學思想,討論的重點圍繞研究它應有的幾個重要的關節上面,最後把問題帶回到現實層面來。 於 tonsanbookstore.cyberbiz.co -

#59.學哲學的意義是什麼? - kks資訊網

而馬克思則提出了馬克思主義哲學,成為了無數共產黨人的思想指導。從這裡我們可以看到不同的哲學提供給不同人的思考方式。 於 newskks.com -

#60.禮的哲學思想 - 政府研究資訊系統GRB

關鍵字:傳教士漢學;道家哲學思想西譯;翻譯與文化傳遞;中西視域融合. 本計畫擬聚焦於十六至十八世紀 ... 儒學與禮學——以禮的哲學思想為脈絡探究先秦儒家哲學的形成. 於 www.grb.gov.tw -

#61.2018 哲五@政大中西哲學思想的逆襲 - Facebook

2018 哲五@政大中西哲學思想的逆襲. Public · Hosted by 哲學星期五at 政大. clock. Friday, May 11, 2018 at 4:00 AM UNK – 6:30 AM UNK. More than a year ago ... 於 www.facebook.com -

#62.哲學是什麼?

哲學 是什麼? 簡單地說,哲學是以分析思考探究和反省有關生活、知識以及價值等根本問題的學科。例如,「道德是否有客觀標準?」、「什麼是科學?」、「電腦能否思考? 於 philosophy.hku.hk -

#63.第五期-中山先生政治哲學思想中的法學理論\劉遐齡 - 國立國父 ...

中山先生政治哲學思想中的法學理論\劉遐齡 ... 版權所有,如要詳文,請查閱本館館刊。 ... 國立國父紀念館版權所有All Rights Reserved. 隱私權 ... 於 www.yatsen.gov.tw -

#64.記錄01_〈哲學思想實驗〉Ch.2哲學方法 - 方格子

哲學思想 實驗哲學, 思想, 思想實驗, 思考, 學習紀錄, 心得, 學習, 筆記, ... 有時思想實驗會有隱藏的漏洞,像是孿生地球的思想實驗預設不同的物質具有 ... 於 vocus.cc -

#65.從邏輯實證論到科學實在論——哲學思想的思辨基礎

我們簡單使用邏輯與思想來討論特定宗教議題,會不會也有某種哲學方法上的局限?這是很可以討論的,所以我才改寫這麼一篇文章。 二、邏輯與思考方法:. 於 life.fhl.net -

#66.具備哲學思想的散文- song by 亮軒

Listen to 具備哲學思想的散文on Spotify. 亮軒· Song · 1986. 於 open.spotify.com -

#67.西方哲學/ 思想- PChome 24h書店

論幸福:「現代蘇格拉底」哲學家阿蘭的教導,成為自己的思想者,在各種環境中保持快樂的藝術(新版). 作者: 阿蘭(Alain); 出版社: 麥田. $360 79 折 $ 284 詳. 於 24h.pchome.com.tw -

#68.張競生哲學思想探析- 中國學術期刊網絡出版總庫

【摘要】 張競生的思想博大精深,哲學是其理論基礎,他的哲學思想是他追求真理、探索社會、改造世界的理論總結。張競生的哲學思想源于他對社會革命和社會改良的實踐和 ... 於 cnki.sris.com.tw -

#69.朱子哲學思想的發展與完成- 劉述先 - Google Books

朱子哲學思想的發展與完成. Front Cover. 劉述先. 臺灣學生書局, 1982 - Neo-Confucianism - 576 pages. 0 Reviews. From inside the book ... 於 books.google.com -

#70.R.Steiner自由哲學思想淵源及教育啟示,ERICDATA高等教育 ...

蘇鈺楠,自由哲學,教育思想,華德福學校,魯道夫‧斯泰納,The philosophy of freedom,educational thought,Waldorf school,Rudolf St,ERICDATA高等教育知識庫:兩岸教育學術 ... 於 ericdata.com -

#71.李小龍像重現「唐山大兄」造型設計師盼帶出「be water」哲學 ...

希望帶出「be water」的哲學思想。 《如水無形1127》創意總監黃雋溢活動將推出周邊產品,包括分別印有「如水」及「無形」兩字的白黑兩色線衫、印有 ... 於 www.inmediahk.net -

#72.Posts in 哲學思想 - 關懷生命協會

Posts in 哲學思想. 2021-02-24, 佛教徒如何在公、私領域推動素食— —哲學家與宗教師的會遇(下). 2021-02-24, 倫理判斷的界限— —哲學家與宗教師的會遇(中). 於 www.lca.org.tw -

#73.三分鐘了解10個偉大的哲學家思想 - 每日頭條

三分鐘了解10個偉大的哲學家思想 · 1.亞里士多德:人的本性在於求知 · 2.芝諾:人的知識就好比一個圓圈 · 3.赫拉克利特:人不能兩次踏入同一條河流 · 4.馬基雅 ... 於 kknews.cc -

#74.章太炎後期哲學思想研究(下冊) - 第 238 頁 - Google 圖書結果

二、無生主義的歸宿從主體性哲學的角度說,它必然至少涉及兩項:主體和客體,也即對象世界。章太炎的極端之處就在於他從真如哲學出發,把對象世界建築在識的變現的基礎上。 於 books.google.com.tw -

#75.奧古斯丁哲學思想導論 - 五南官網

書名:奧古斯丁哲學思想導論,ISBN:978-986-522-398-4,頁數:256,出版社:五南,作者:(德) 克里斯多夫‧ 霍恩,出版日期:2021/03/01, 於 www.wunan.com.tw -

#76.【哲思】哲學是什麼? - CWC

維基百科:「哲學(日語:哲学,英語:philosophy),源於日語對philosophy的 ... 主題的研究,這些主題多與實在、存在、知識、價值、理性、心靈、語言、思想等有關。 於 mib23.pixnet.net -

#77.哲學史- 教育百科

因而哲學史研究的主要對象,是人類思考的理性活動的紀錄,亦即是哲學思想內容歷史的發展。所以哲學史「本質上是哲學思維的絕對預設之不斷修正和改變的史跡」,與由橫的展現 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#78.9. 關於哲學思想與教育理論的配合,下列何者正確? (A)實用主義

新士林哲學在思想上的特點如下:. (一)就邏輯及認識論言:新士林哲學主張世界有真理存在,其性質是客觀的、永恆的、不變的;人追求真理的方法,因時代的不同,學派的殊異 ... 於 yamol.tw -

#79.哲學思想| 電子書 - udn 讀書吧

哲學思想 · 法哲學:自然法研究. 售價65折423元 · 如何愛,哲學家有答案... 售價7折294元 · 孟子講義. 售價8折360元 · 莊子陪你走紅塵. 售價79折221元 · 與老子笑弈人生這盤棋. 於 reading.udn.com -

#80.中國哲學/思想與心理學的相遇 - 國立清華大學

中國哲學/思想與心理學的相遇. 主辦:中央研究院民族所「本土心理與文化療癒」研究群. 日期:2020 年07月10-12 日(週五~ 週日). 地點:中研院民族所第一會議室. 於 tpa.hss.nthu.edu.tw -

#81.德勒茲如何看待尼采與佛洛伊德的哲學思想? - 關鍵評論

對德勒茲而言,科學、藝術和哲學各自都不是獨立自存的事物,而是互相變向改造的分離綜合;它們之間沒有主幹,也沒有中心,純粹是歧路網絡的交接匯流、 ... 於 www.thenewslens.com -

#82.批判思想哲學的價格推薦- 2021年12月| 比價比個夠BigGo

批判思想哲學價格推薦共262筆商品。包含242筆拍賣、5筆商城.快搜尋「批判思想哲學」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#83.1中國哲學的精神

這是孟子哲學的基本觀念之一。 哲學在中國文化中的地位西方人看到儒家思想滲透中國人的生活﹐就覺得儒家是宗教。可是實事求是地說 ... 於 www.ebaomonthly.com -

#84.第四章古代歐洲哲學思想中的核心價值觀

古代歐洲哲學的歷史從古希臘開始,可以說,古代歐洲哲學思想中所包含的核心價值觀念集中地體現在古希臘哲學之中,古希臘哲學文化是整個西方文化的 ... 於 theory.people.com.cn -

#85.[哲學]史上最著名的10個哲學思想實驗@ Bullxsheep - 隨意窩

... 你應該拉拉桿嗎?解讀: 電車難題最早是由哲學家Philippa Foot提出的,用來批判倫理哲@ @ bullxsheep. ... 201406201516[哲學]史上最著名的10個哲學思想實驗. 於 blog.xuite.net -

#86.莊子哲學思想 - 秘境探索研究社

莊子哲學思想 · 莊子生於戰亂頻繁的春秋戰國時代,也是百家思想蓬勃發展的時代。 · 儒家的仁義道德及禮法規範,對當時大多數士人來說,可不是做為一個完美 ... 於 bimeci.pixnet.net -

#87.文學中的哲學思想 - 第 116 頁 - Google 圖書結果

在官僚體制、法律、新聞、藝術、哲學等文化方面,只要是維護資本主義體制,將它視為固定不可變的,就有物化的表現 9 。但在盧 116 文學中的哲學思想. 於 books.google.com.tw -

#88.孔子人生哲學及其對生命教育的啟示 - 嘉義大學

儒家思想是中國傳統文化的主. 流,而孔子思想是儒家思想的根本主脈,孔子的人生哲學更是實際可活用的生活智慧. 與生命典範。 現代人處於全球化時代,面對多元的價值, ... 於 www.ncyu.edu.tw -

#89.第一單元教育哲學思想

第一單元教育哲學思想. 1 1. 主題1 哲學的意義與內涵. 1 2. 主題2 蘇格拉底. 1 4. 主題3 柏拉圖. 1 6. 主題4 亞里斯多德. 1 10. 主題5 古羅馬教育思想. 於 www.sir.com.tw -

#90.文學中的哲學思想- 劉昌元 - Google Books

文學中的哲學思想. By 劉昌元. About this book. Pages displayed by permission of 聯經出版事業公司. Copyright. Front Cover ... 於 books.google.co.ug -

#91.哲學思想實驗語意進路的後設思考

哲學 )思想實驗是哲學研究大量使用的重要方法,本文探討的對象是思想實驗知識論的三個語意進路理論——Williamson,Ichikawa/Jarvis,並旁及Grundmann/Horvath——強調 ... 於 www.airitilibrary.com -

#92.策劃哲學思想- MBA智库百科

策劃哲學思想是指將哲學的方法應用在策划行為上。哲學具有普遍性、整體性、綜合性、批判性及超脫性等性質,哲學最基本的方法是辯證法、分析法、綜合法。以哲學的性質與 ... 於 wiki.mbalib.com -

#93.略述方東美的哲學思想 - ipm.edu.mo

方東美與明代哲學家方以智、桐城派始祖方苞有 ... 在其《原始儒家道家哲學》中指出了另外兩種,其一, ... 體論以及價值論特徵上對於中國哲學思想的宗教性. 於 www.ipm.edu.mo -

#94.新道德經:道經的哲學思想(Traditional Chinese Edition) Kindle ...

新道德經:道經的哲學思想(Traditional Chinese Edition) - Kindle edition by 歐陽雲飛. Download it once and read it on your Kindle device, PC, ... 於 www.amazon.com -

#95.阮元哲學思想中的「性」與「仁」- 月旦知識庫

阮元的哲學觀點和方法大體上沿襲戴震,但並非戴震思想的重述。戴震思想以「理氣一本論」和「性善論」為支柱。阮元思想以「節性說」為核心。「節性說」預設「人性」 ... 於 lawdata.com.tw -

#96.哲學思想的大師- TAAZE 讀冊生活

哲學思想 的大師. Warburton. 李培元. 韋伯文化國際出版有限公司. 9789867830432. 本書專門為一般人介紹哲學經典的入門書。作者篩選了從柏拉圖《理想國》到維根 ... 於 www.taaze.tw -

#97.Heidegger的哲學思想與資訊科技

標題: Heidegger的哲學思想與資訊科技. Heidegger's Philosophical Thought and Information Technology (IT). 作者: 黃厚銘 · Hou-Ming Huang 於 ir.nctu.edu.tw -

#98.以識為鏡傳習錄1 卷上1、心即是理徐愛錄1 - 資訊咖

陽明心學」在世界哲學思想發展史上書寫下和中國及世界近現代思想聯繫最緊密濃厚的一筆。「陽明心學」一掃中國封建思想幾千年來以及封建思想的頂峰程朱理學 ... 於 inf.news -

#99.法國《哲學月刊》總編輯馬當.勒葛侯專訪

其中,法國文化的精神底韻,與哲學教育從小培養學生獨立思考及批判能力 ... 視為哲學思想,為哲學塑造出「快問快答」式的期待,或者對於法國哲學教育 ... 於 www.openbook.org.tw