和美國小浮潛的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦羅傑.郝斯登寫的 放下掙扎的生活:實踐七方法,你會過的悠然自得,隨心所欲 可以從中找到所需的評價。

另外網站和美國小- Xinbei 4.64也說明:TOP10 PLACES NEAR TO 和美國小. 貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀岩的勝地九孔的故鄉 4.5 新北市貢寮區和美里龍洞街1之9號 0.00 Miles Away; 龍洞浮潛

臺北市立大學 音樂學系碩士在職專班 歐遠帆所指導 盧幼娟的 臺北市國小管樂團學童社團參與行為與幸福感之相關研究 (2019),提出和美國小浮潛關鍵因素是什麼,來自於社團參與行為、幸福感、國小管樂團、國小管樂團學童。

而第二篇論文國立臺北教育大學 數位科技設計學系(含玩具與遊戲設計碩士班) 盧姝如所指導 李文玲的 圖版遊戲應用於龍洞地區在地文化推廣之研究 (2018),提出因為有 在地文化、遊戲式學習、圖版遊戲、QR Code、擴增實境的重點而找出了 和美國小浮潛的解答。

最後網站新北貢寮*和美國小夜潛@ Indiya x 生活琪實很簡單 - 痞客邦則補充:和美國小 潛水點地址: 228台灣新北市貢寮區和美里龍洞街1-9號2017-08-10 星期四白天潛2隻,在海邊吃泡麵等天黑,今天的重頭戲是夜潛。 下水時間:20:20 潛水時間:5.

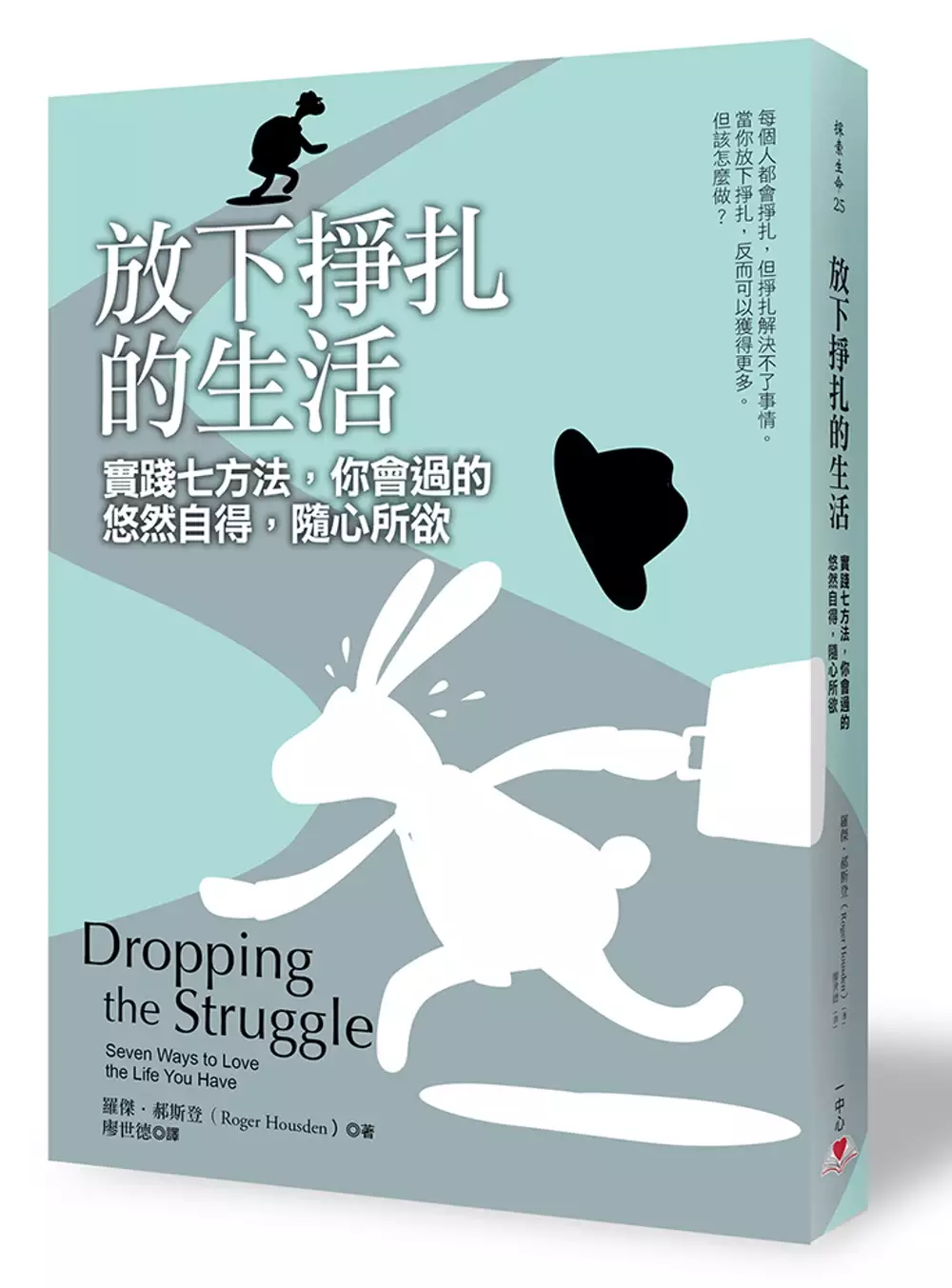

放下掙扎的生活:實踐七方法,你會過的悠然自得,隨心所欲

為了解決和美國小浮潛 的問題,作者羅傑.郝斯登 這樣論述:

★美國亞馬遜85%以上的讀者評價五顆星 每個人都會掙扎,但解決不了事情。 當你放下掙扎,反而可以獲得更多。 但該怎麼做? 你有沒有過這種經驗—— 不管在生活、工作、感情上,當你愈想得到,就愈得不到, 但當你看淡後,反而得到了最想要的東西。為什麼? 這就是所謂的「放下掙扎」。 我們打從一出生掙脫子宮來到這個世界,生活就存在許多挑戰與衝突, 有時候我們總會覺得各種難題老是和我們作對,因此每個人都在掙扎。 但掙扎解決不了事情,因為這樣從來不會得到我們最想要的東西。 為什麼掙扎得不到這些東西? 美國靈性暢銷作家羅傑.郝斯登(Roger Hous

den)提出, 讓我們不斷掙扎與受困的人生七大課題—— .與眾不同:你在意自己的頭銜與身分嗎?但拿掉這些,你還剩下什麼? .完美生活:我們總是喜歡事情在掌控之中,可是這樣的生活就真的完美嗎? .意義與目的:就算完成目標,為什麼我們還是會對自己擁有的感到空虛、失落? .愛:想獨立,又渴望親密關係,該如何兼顧? .時間:常常覺得時間不夠用嗎?該如何不再拚命與時間對抗? .改變:變是唯一的不變,但面對愛、失去、生離死別的變化如何釋懷? .知道:當你人生走到十字路口,不知道該往哪走時,該怎麼辦? 因此,羅傑.郝斯登借用詩的智慧語言, 教我們如何掌握與表達「放

下掙扎」的本質,學會臣服,放下抗拒, 讓我們對過去和未來不再感到焦慮, 你會過的悠然自得,隨心所欲,熱愛當下的生活! 各界好評 「『臣服』在一切靈修當中都是基本目標。我們慣常愛控制事物,但實際上並無法真正控制。放下控制心,不但是我們的重大任務,而且也是歡喜平安過日子的關鍵。羅傑.郝斯登這本書不但寫得很好,而且是一本簡單清楚的指南,能夠指引我們完成『放下控制心』這個任務。這本書有靈動的詩句,引人入勝的故事,深刻的洞見,衷心邀請我們停止和生活對抗,向自己內在本有的智慧及愛開放。我高度推薦本書!」──《覺醒的喜悅》(Awakening Joy)作者、靈岩冥想中心(Spirit Roc

k Meditation Center)共同創辦人 詹姆斯.巴拉茲(James Baraz) 「這本奇妙的書是治療過度成就感(overachievement)的藥方,是『什麼都要』令人窒息氛圍下的一股氧氣。在這個已經對『自我精進』成癮的世界,這本書發出了健康的聲音。深刻,先進,不媚俗;我喜歡。」──《倫理的智慧》(Ethical Wisdom)作者 馬克.馬陶謝克(Mark Matousek) 「本書文筆優美,是衷心針對目前大家所需直接告知的訊息。這本書向我們挑戰,希望我們展開雙臂,擁抱自己現有的生活,不要另做他想。本書不但啟發人心,還會改變我們的人生。」──《快樂不用理由》(Ha

ppy for No Reason)作者 瑪西.許莫芙(Marci Shimoff) 「羅傑.郝斯登溫和睿智的指出我們內在那種無時間性的『知』。這種『知』使我們不再需要為人生、他人、自己掙扎。」──《必要的靈性》(Essential Spirituality)作者 羅傑.渥許博士(Roger Walsh, MD, PhD) 「於我而言,這本書來得正是時候。我做事總是希望事情必須這樣,必須那樣;這本書幫助我『放下拳頭』,邁向『接受』這一步。本書充滿了源自各方的靈感。譬如偉大的德語詩人里爾克(Rilke)。里爾克要我們『要改變;接受事物消失時所閃耀之火焰的激發。』羅傑.郝斯登,感謝你嶄

新的說法告訴我們這個悠久的真理。」──《像個乞丐》(Like a Beggar)作者、《錯不在你》(The Courage to Heal)共同作者 埃倫.巴斯(Ellen Bass) 「這本書讓我的靈魂深深啜飲了一杯清涼之水,否則我的靈魂還一直在狂熱進行他的自我精進障礙小課程。我會看這本書,是因為我相信羅傑.郝斯登。我會相信他,則是因為他說的是『詩』這種『心』的語言,清晰,明智、完全真實,溫柔寬厚的理解人的處境──這本書不只是在教導,也不只是『書』,而是邀請大家一起轉變。」──《靈魂深夜》(Dark-Night of the Soul)譯者、《沒有絕望的商隊》(Caravan of N

o Despair)作者 蜜拉巴.斯達爾(Mirabai Starr) 「羅傑.郝斯登這本書是告解及忠告之書,充滿容易理解的智慧,讓我們知道如何在西方人設定『要不斷做事』的文化中做到『臣服』及『存在』。如果你有在找路想去『寧靜海』,那麼就讓這本書成為你的指南吧!」──《靈魂伴侶》(Turn Your Mate into Your Soulmate)作者 艾莉兒.福特(Arielle Ford) 「本書是一份智慧、慈悲、勇猛的禮物,是『輕鬆活得完整』的指南。這本書融合詩、故事、科學,指引的路使我邁向開放的心,開放的觀念。」──《少》(Less)與《了解自己,忘掉自己》(Know Yo

urself, Forgive Yourself)二書作者 馬可.雷瑟(Marc Lesser) 作者簡介 羅傑.郝斯登(Roger Housden) 有二十三本著作,其中包括暢銷書Ten Poems Series。他的著作完全用詩、藝術、朝聖來探討人類永恆的問題,作品迭經《紐約時報》(New York Times)、《洛杉磯時報》(Los Angeles Times)、《O雜誌》(O: The Oprah Magazine)的報導。他以寫作做為教學工具,教導個人探索及省思,並在全美各地定期開設課程。詳見www.rogerhousden.com 譯者簡介 廖世德 一九

五三年生。長期從事翻譯工作,現有譯作近五十冊。樂意與各方朋友交流翻譯心得。 [email protected]。 好評推薦 譯序 序言 實踐七方法,讓你放下掙扎,熱愛生活 第1章 與眾不同 第2章 完美生活 第3章 意義與目的 第4章 愛 第5章 時間 第6章 改變 第7章 知道 謝誌 引用文謝誌 作者簡介 譯序 本書講的東西很簡單,就是臣服和存在。 絕大多數人在絕大部分時候都是活在「自我」層次上,「存在」於「自我」世界。 自我(ego)是什麼東西?其實很簡單,就是你平常看得到,想得到,摸得到的那個「我」,你整天在那裡「我,我,我……

我這樣,我那樣」的那個我。我們平日讀心理學、靈修書籍,常常看到「自我」、「小我」(atman)等說法,別給他騙了,那不是什麼高深莫測的東西──遠在天邊,近在眼前,那個就是你的「我」。 那說到你的「我」,說到我們大家每一個人的「我」,各位有沒有發現這個我是不是一天到晚都在身口意(行為、語言、思考)三方面「我」如何如何,我怎樣怎樣?你一天到晚心裡都在自言自語,喋喋不休,評估這個,評價那個,喜歡甲,討厭乙,丙不好,丁更糟。我們回憶過去,為之慶幸,或為之懊悔。我們預想未來,有所期待,或有所恐懼,希望那一天不要來。我們的自我充滿了一個個概念。而概念一向是片面、部分、切半的,是真實世界的切片。凡是片

面的東西,本質上就帶有「衝突」和「矛盾」的潛勢,一有「外緣」,就立刻開始互相牽扯,對立(本書第一章所說的次晴就是實例)。 本書作者是英國人,是大英帝國子民。人生半途移民美國,又是美國人。所以他去別的國家,拿的是英國護照和美國護照。這是他的一部分的「我」──他的「身分」,也就是英國人與美國人,他的「自我」概念的一部分。他去了伊朗,被伊朗情報人員逮捕;審訊的過程中,伊朗情報人員把他的護照丟到垃圾桶,告訴他,他們隨時可以讓他從這個世界消失,完全沒有人知道。就算他拿著英國護照和美國護照,在世界各地一向「身分特殊」,享有某種特權,但現在,這個護照卻丟到垃圾桶,他的特權不見了,他的「身分」已經保護不

了他,而且生命隨時都有可能消失。他被迫面對自己最根本的「存在」問題。 平日活在自我的世界,「穿戴」種種身分,活在相對的經、社、政、文架構中,根本不會有「存在」問題。現在,種種身分已經剝除殆盡,他不能不面對逼到眼前的「存在」問題。 我們或許會斷言他這裡這個「存在」問題是「生命」存在與否的問題,是身體或生命存在與否的「生存」問題。是的,相當大一部分是這個問題沒錯。不過當他知道自己生命暫時沒有危險的時候,他從自己被迫面對的「生存」問題往前瞥見了另一種另一層「存在」問題──這個「存在」,是無關乎生死的「存在」,是「生存」這一種「存在」以外的「另一種」存在。他現在會看見這另一種「存在」,

是因為他前此被迫面對「生存」問題,因而逼近了這個另一種「存在」境地;如今,在「悟性」上,他距離這種「存在」就只剩咫尺之遙,一線之隔。 印度古代聖人很早就拈出Sat-Chit-Ananda這至高無上的三一體(trinity),即為存在、意識、至福,詳盡的意思是「無限的存在,無邊的意識,至高的福佑」。我們的存在有一種是「自我」以外,「生存」以外的「存在」。唯有這種「存在」才能使你立於永恆不敗之地。無限的存在和無邊的意識是三一體三角形底線兩端,三一體頂點則是永遠高照著那至高的福佑。 想要接近這種存在,想要逼近這種存在,你必須「臣服」。臣服,始於「接受」,終於「接受一切」。很多人乍聞「臣服

」一說,常覺不服氣。要我臣服,那我算什麼?神何至於要我如此?但其實,這事和神無關。就算和神有關,神也不會要你抬不起頭。相反地,就是因為你本來就很算什麼,才會要你臣服。唯有臣服你才會真是什麼。唯有臣服,才會存在。有多少人早已從各種層面、角度明明白白告訴你這件事。有人說,宇宙間沒有一件事情是錯誤的。也有人說,每一刻的事情都是最好的安排。有西方哲人說:凡存在的,都是合理的。佛教徒則說「恆順眾生」。試想:恆順眾生?是誰在那裡恆順眾生? 「順」(或逆)是二元相對運動。若是活在自我的世界,你的自我和別人的自我,甚至自己自我內部,常是「違逆相爭」(「違逆相爭,是為心病」──三祖僧璨)。你這個人,時順時

逆,如何與他人「恆順」?坐立不安,豈能「恆順」?若非穩坐泰山,豈能「恆順」?真的!「恆順眾生」,是「誰」在恆順眾生?「臣服」豈非高舉你的存在?又怎麼會是你「不算什麼」? 擺脫自我的世界。臣服一切,「恆順眾生」,當然不是隨波逐流,而是縱浪大化。 在此向各位讀者致敬。 序言 實踐七方法,讓你放下掙扎,熱愛生活 「我們都知道生命充滿衝突,而人是生命的一部分,人本身就是衝突的展現。要是人承認並接受這個事實,就算衝突依舊,卻也會獲得平安,享有平安。但人若要達到這個目標,就必須先學習接受,也就是學習『臣服』。臣服即是愛。」──美國小說作家 亨利.米勒(Henry Miller)

亨利.米勒說得確實沒錯。對大多數人的經驗來說,生活常常有很多挑戰與衝突。我們打從掙脫子宮,一出生來到這個世界,就只是開始,後面還有很長的路要走。有時候,我們總覺得自己老是在和一些和我們作對的難題對抗。也許你會覺得,如果真像本書書名《放下掙扎的生活》說的那樣,不管面對什麼挑戰,不要再掙扎,認輸了事,那不就是完全放棄生活嗎?然而米勒的想法卻不是這個意思,而是要引導到愛的無條件臣服。讀完本書後,你會發現,最後不是要你遠離人生,而是要深入其中。 亨利.米勒所說的臣服,指的是尼采的概念「命運之愛」(amor fati),也就是愛自己的命運,承認並且接受自己生活中的種種真實狀況。不論是什麼狀況,因

為那是你所擁有的,所以就必須欣然接受。尼采的意思並不是說命運不可改變,他的意思則是當下此刻才是你的命運。人生的每一刻都在提供機會,讓你做出比前一刻更有創造力,也更有智慧的回應。 可是要怎樣才能自然而然的熱愛人生,完全接受真實人生?這就是本書要邀你來一起體驗的問題。我相信,無論你現在擁有什麼樣的經驗,唯有當你不再掙扎著和這個經驗對抗、不再想要改變它的那一刻,你當下的經驗才能真正進入你的意識。若你能感受到自己由恐懼而起的每一個想法之間的空隙,並讓自己安住於這個空隙當中,你就會對它擁有完整的體驗;那個空隙或空間從未有任何東西進入。如此一來,你會產生一種深刻的理解,而且恰如所需要的將它表現為行動

。 美國心理學家兼作家瑞克.韓森(Rick Hanson),他十六歲時就曾經有過這種體驗,那時他在太平洋海岸擔任露營營地顧問。以他當時的情形而論,是否放棄掙扎事關生死: 在巨藻森林浮潛的人很多,這裡不需要戴氧氣筒就可以潛水。有一次,我很愚蠢,竟然潛進去一個巨藻長得很密的地方,因為我認為游到另外一邊水會比較乾淨。但是沒想到海草越來越密,不但草葉互相纏在一起,而且還有從海底長出來的藤蔓。我被那些海草纏住了,已經快憋不住氣,開始驚慌了起來。 我猛拉扯那些海草,結果被纏得更緊。不知道過了多久,我突然想到了什麼,於是冷靜了下來,我和海草的戰爭才告結束。這時我的潛水鏡已經掉落在脖子上,呼

吸管早就不在嘴裡,而且一隻蛙鞋也不見了。但是我慢慢地解開海草,也慢慢地往上浮升;海草全部解開之後,我終於看到頭上一片亮亮的海面,我游上去,終於呼吸到了寶貴的空氣。 韓森所說:「我突然想到了什麼,於是冷靜了下來。」要是他的心一直掙扎,就不會有這種冷靜。這種冷靜一定是從內在較深一層的智慧浮升而來。恐懼會使我們開始掙扎,但那一個層次卻是恐懼影響不到的。對韓森而言,他沒有刻意要產生那種「清明」(clarity)的感覺,他其實是「掉進去的」,那種感覺似乎本來就在那裡,是掙扎之心底下的智慧才會有的「冷靜」。每一刻都是一個機會,能產生韓森所說的這種「清明」智慧。這其實已經是個公開的祕密。其實每一刻也都

是一種悖論,因為我們無法把「臣服」當作意志的行為來做。我們無法「自己決定」要接受生活體驗,因為放下掙扎,才有辦法打開讓深刻智慧進來的空間。韓森在海底被海藻纏住的那一刻,心裡發生的就是這個過程。 一直到幾年前,我內心大多時候都還在做某種掙扎。不論事情做得有多順利,我始終都不滿意。我要不是覺得事情的結果應該不只是那樣,要不就是常常在盼望一些自己其實做不到的事情。我心裡老是充塞著一種感覺,總覺得自己還少了什麼東西,少了一種摸不著的東西。 所以我很努力地去追求「意義」,我跑遍了印度和中東,就為了尋找「意義」。我很努力要讓自己成為「人物」,而非「無名小卒」。我找的工作必須是要能激發創造力的。

我和過去的我對抗,又很關切自己的未來。我在各種關係中掙扎,努力讓自己「進步」。有時候我甚至掙扎著起床,不讓自己賴床。而且我也不情願地承認自己不可能永遠屹立不倒;我都還沒時間看羅傑秀(Roger Show)在演些什麼,這個節目就已經收了,這件事我也難以接受。 然而我一輩子多半不曾意識到自己常在掙扎。因為這太稀鬆平常了,也太微妙了,像是每天腦袋裡都在暗地嘲笑我,但我就是沒有想到那是「掙扎」。可是我慢慢地了解自己之後,才開始承認自己每天都是懷著那種心境在過日子,漸漸地,我終於看清楚自己把生活搞到那麼艱難實在是毫無必要。如今,大多時候我已經不再掙扎,但當我掙扎時,我已經能夠很快看穿自己在掙扎,然

後快步走出那個圈子。你可以說那是人老了之後自然會有的智慧,所以如果我到現在都還學不到這種智慧,那就永遠不會了。 每個人都會掙扎,在事情發展的過程中,這是一定會有的。像我,我就常常花很多時間在掙扎,結果總是發現掙扎解決不了事情。因為「掙扎」不是「做事」,有時候叫做「正精進」(right effort)。日常生活的各個面向,都需要我們做事,這樣才能夠實現意向或是往真實事物推進。生活並非只是要追求「溫飽」這種基本的需求。瑞士網球名將羅傑.費德勒(Roger Federer),若不是每天精進球技,就不會成為世界冠軍;你我這樣的人,若不努力,大學就無法畢業。做事就是對準一個目標,自然地運用個人意志

去進行。 但掙扎卻是由恐懼催生的一種推擠。說澈底一點,掙扎是因為害怕無法生存,害怕自己消失不見,而這裡所說的自己不只是形體,還有心理上的「我」。掙扎使我們更加和「自我」合一,這是「自我」伸張自身存在的方式之一。 但掙扎從來不會使我們得到我們最想要的東西──愛、意義、存在。掙扎不會讓我們對過去和未來都不感到焦慮,不會使我們接受自己有缺憾的現狀,更無法接受自己有一天會死。為什麼掙扎得不到這些東西?因為這些東西都不在「自我」的範圍內。我們如果要這些東西,就要換一條路。這一條路,始於臣服,終於臣服;始於放下「抗拒」,終於放下「抗拒」。 我們有一種並非由「自我」身分界定的「存在」,當我

們和這種存在失聯時,就會開始掙扎。不過這個比自我巨大的,是什麼東西?其實就是你自己。這本書探討的就是這個巨大、難以界定的你;並且也要提醒你安於現有的生活。我說「提醒」,意思就是我們自己本來就知道了。做到這一點,比你想像中容易,但花的「力氣」比一堂瑜伽課多。 這個「力氣」是什麼?就是「容許」(allowing),也就是對自己現有的生活狀況持續、深層、勇敢地說「好」,說「可以」!而這個「好」不會解除人世的痛苦,也不是要你不接受生活的試煉,光是置身事外的覺知或目睹。這個「好」不是要你不在意這個世界和自己的生活所發生的事情,而是要你很在乎,在乎到整個心都滿溢出來,開展開來;要你願意完全活在此時此

刻;不論當下的事情是光明或黑暗,都接受,都不另做他想。 做到了這個「好」,我們就會展開雙臂,接受生活中隨時有狀況出現或消失。自我不再能夠指使我們,回歸到自己原本就有的巨大生命中,這才是真正的解脫。我們今天會在這裡就是為了這個,這本書就是幫助你實踐七種「放下掙扎」,熱愛生活的方法。 以詩做為智慧語言的用途 本書雖然不是在講詩,但通篇借用詩來掌握與表達「放下掙扎」的本質,並且讓生命來指點我們出路。我在本書經常引用詩篇,看過我《十首詩》(Ten Poems)叢書的人必定不會感到驚訝。偉大的詩篇和靈修傳承不同。 靈修傳承確實具有很深奧的智慧,但其語言和習俗卻受到文化與教條的限制

。偉大的詩篇,其語言卻是普世的,可以跨越文化藩籬,直指人心的精準度及力量,絕非散文所能比擬。 散文做為解說與論辯的語言,價值非凡;但換成是詩,詩卻不做解釋。詩直接趨近生活體驗的核心,以精準而根本的形式,傳遞四海之內人人皆可認知的真理。詩是靈感的發聲,不是在教導什麼,所以我們也不是用前額葉皮層去了解詩傳達的真理。美國詩人華勒斯.史蒂文斯(Wallace Stevens)說:「詩幾乎能完全抗拒理性。」 心了然,就看得出偉大詩篇傳達的真理。同樣地,心了然,我們對生活就會有較為深刻的反應,不光是掙扎而已。所以本書通篇我才會常常用到詩的語言。 意義與目的覺知生命從自己身上流過,那麼生

命就會充滿意義,充滿到不會發生意義和目的問題。我問自己裡面那個匱乏的生靈說:你要渡過的這條河流叫什麼名字?……你真的認為有什麼地方可以讓你的靈魂不那麼飢渴嗎?你在那種大空缺裡面根本找不到什麼東西。──印度神祕主義詩人 卡比爾(Kabir),美國詩人 羅伯特.布萊(Robert Bly)英譯美國詩人華特.惠特曼(Walter Whiteman)曾說:「你應該做自己的僧侶。」然而要照料自己的靈魂,不依循社會及宗教正統說法,還能找到自己的價值和意義源頭,這種自由卻非輕易可得。要在客觀、外在的世界尋求意義,不論內外,壓力都很大。我們的文化總是勸告我們要「成為」某種人物,而非單純的「作人」。我們的社會為

我們羅列具體成就表,替我們打上永遠不會抹滅的記號。我們的文化鼓勵我們從外在角色和行為尋找意義,而非固守自己內在的固有價值,將瞻望的眼光轉回來看那個「看者」(自己),而不要再看外在的東西。當然,「轉變」的過程不但是人的一場歷險,也是整個宇宙的歷險。世間萬物,每一樣東西都隨時在變化。「存在」本身隨時都在變化。我們一路前行,人生也一直在變化。但如果我們的活動與角色不是來自於工於心計、焦慮的自我,而是來自於自我之下更深的源頭,帶有人生經驗開始累積之前自己真實的色彩,不扮演什麼角色,不擔當什麼功能,那生命就會比較有意義,比較單純。這是真的!真的能夠那樣,生命就復活了。所有的事件都會自然開展。由於我們自己

變成了「存在且變化」(being-into-becoming)之流,不再是緊抓著某些名貴身分不放的固定主體,所以生命很自然就在我們身上流過。你要是曾經看過報紙上的訃聞就會發現,幾乎所有的訃聞都是用外在成就來描述往生者。這其中的涵意是,這些成就是往生者昔日在世時的價值觀及意義源頭。但如果是由你來寫自己的訃聞,你比較可能會從內在來描述自己。我最近曾經在寫作課上要求學生撰寫自己的訃聞,我也寫了自己的。我的訃聞一部分是:他的第一本書叫做《心中熱火》(Fire in the Heart)。不論他自己知道不知道,這一把熱火就是引導他一生的動機。這一把火在他胸臆間徐徐燃燒。這是熱愛生命之火;他一加入這把火中

,就加入了這個世界與其中的一切。

和美國小浮潛進入發燒排行的影片

#龍洞灣岬步道 #東北角景點 #海岸景點

龍洞是北台灣浮潛、潛水的熱門地點,龍洞灣很適合浮潛初學者,也是熱愛水上活動泳客的天堂。不過龍洞有一條非常獨特的岬灣步道,這條步道一路上平坦又好走,並不會像登山步道那樣的陡且難爬。

步道的一邊是蔚藍得大海以及獨特得灣岬海岸,而另一邊是高聳的山壁伴隨著蟲鳴鳥叫聲,全程步道約一小時就可以走完,兩端都有停車場以及廁所,可說是設施規畫完整的步道。

886公車路線時刻表:https://bit.ly/32liGR5

791公車路線時刻表:https://bit.ly/2EuObzG

856公車路線時刻表:https://bit.ly/2Eb4AtD

龍洞有很多公車可以選擇,因為疫情關係台灣好行856尚未復駛,只好在瑞芳車站搭886公車至終點站和美國小,優點是不用再走一段路進入和美社區,直接在和美國小下車,缺點是班次就沒那麼多。

三年前曾來過,這次再訪增加了下層海岸秘境。入口處位於西靈巖寺那一端的停車場,往下走有一條小徑即可下切至海岸,由於是自然原始路,沿途非平坦好走且有一定的風險,有幾段旁邊就是懸崖,以及需要少腳並用攀爬,請評估自身狀況再決定是否下去。

每年十月至隔年四月為東北季風盛行,風大常有瘋狗浪發生,這期間千萬不要到海岸,以免發生危險。本身有懼高症者也不要冒險前往天氣惡劣、下雨也不要前往。

00:00 龍洞岬灣步道景色

00:29 龍洞公車指南

02:00 從和美國小走入步道口

03:20 走上步道前往岬灣步道

03:58 第一個涼亭

06:15 步道的另一端停車場

07:02 走入小徑前往下層海岸

10:14 回到停車場前往搭公車

想要了解台灣的哪一處景點,可以在下面留言給我知道,我有時間就會抽空到當地做一個分享。

如果你覺得頻道很棒且很有幫助,可以小額贊助 https://bit.ly/3eZUjjc

臉書粉絲頁:https://www.facebook.com/clickgotrip/

instagram:https://www.instagram.com/siriusaiky/

部落格: https://1dgo.blogspot.com

臺北市國小管樂團學童社團參與行為與幸福感之相關研究

為了解決和美國小浮潛 的問題,作者盧幼娟 這樣論述:

本研究旨在瞭解臺北市國小管樂團學童社團參與行為與幸福感之相關情形,並探討不同背景變項在社團參與行為與幸福感差異情形。研究者採用問卷調查法, 研究對象為臺北市國小普通班參加管樂團之男女學童,研究工具為自編「臺北市國小管樂團學童社團參與行為與幸福感量表」,共分為三大部分,分別為個人基本資料、社團參與行為量表與幸福感量表。本研究從2019年4 月至6月期間,從母群體14所學校中以簡單隨機抽樣方式抽取9所學校,收回有效問卷總計554份,採次數分配、百分比、平均數與標準差等描述性統計,以及卡方、獨立樣本t考驗、單因子變異數分析與皮爾遜積差相關進行資料處理及分析,根據研究結果提出結論與建議。結論如下:一

、社團參與行為的程度為中高度。在三個分量表中,以「吸引力」表現最佳,而以「中心性」最弱。二、幸福感之知覺程度為中高度,在四個分量表中,以「人際和諧」表現最佳,而以「自我肯定」最弱。三、不同背景變項管樂團學童之參與行為多數未達顯著差異,僅性別、年級、父母教育程度與父親職業等變項在「參與時間及頻率」上達顯著差異,以及不同性別在「吸引力」、「中心性」上達顯著差異,且女生優於男生,以及不同父親教育程度在「吸引力」亦達顯著差異,且中學歷優於高學歷。四、不同背景變項管樂團學童在知覺幸福感僅性別達顯著差異,且女生優於男生,其餘背景變項未達顯著差異。五、管樂團學童在社團參與行為與幸福感具有顯著之相關性,其中「

自我表現」與整體幸福感相關性最高,其次為「中心性」與「吸引力」。最後,研究者根據結論對教育行政機關與學校、學校教師、家長與未來研究 提出建議。關鍵詞:社團參與行為、幸福感、國小管樂團、國小管樂團學童

圖版遊戲應用於龍洞地區在地文化推廣之研究

為了解決和美國小浮潛 的問題,作者李文玲 這樣論述:

龍洞地區近年來,因產業的衰退,以致於魚村聚落人口老化及外移;也因留下在地文化及山海美景等,進而發展另一個休閒觀光旅遊產業。為推廣龍洞地區在地文化,了解當地社區人文及自然產業的特色的需求,本研究設計一款以在地文化特色之圖版遊戲。本圖板遊戲以「人、文、地、景、產」為主軸,將娛樂性、教育性、文化性等元素導入,並結合擴增實境和QR Code技術進行即時互動,產生對在地文化學習興趣,藉由遊戲式學習的方式,同時兼顧遊戲性與教育性,以「寓教於樂」達到推廣家鄉在地文化的目的。本研究採前實驗法,研究對象以貢寮區某國小學中高級學童共35人,進行在地文化學習興趣與成效之實驗研究。研究工具採用在地文化學習興趣問

卷以及在地文化學習單前後測驗卷,最後進行資料蒐集及量化數據分析。研究結果顯示,使用「龍洞灣小旅行」圖版遊戲能有助於提升使用者對在地文化產生學習興趣,加深了解龍洞地區在地文化的特色。藉此研究希望使用者能對在地文化更深的一層了解。

和美國小浮潛的網路口碑排行榜

-

#1.浮潛的天堂-和美國小六甲天使家族 - 優學網

浮潛 的天堂-和美國小六甲天使家族. ... 浮潛的天堂-和美國小六甲天使家族. 返回首頁 登入. 我們這一班. 導師 · 聰明主人翁 · 座位表. 訊息公佈 ... 於 tw.class.uschoolnet.com -

#2.【台北龍洞】浮潛跳水、水肺潛水、自由潛水的聖地

在最穩定的龍洞灣內、緊連著「 和美國小」,下水後深度一直到20多米,方便上下岸的優點,也是龍洞深水區域生態最豐富的地方,水肺潛水與自由潛水 ... 於 www.ofucos.com -

#3.和美國小- Xinbei 4.64

TOP10 PLACES NEAR TO 和美國小. 貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀岩的勝地九孔的故鄉 4.5 新北市貢寮區和美里龍洞街1之9號 0.00 Miles Away; 龍洞浮潛 於 tw.top10place.com -

#4.新北貢寮*和美國小夜潛@ Indiya x 生活琪實很簡單 - 痞客邦

和美國小 潛水點地址: 228台灣新北市貢寮區和美里龍洞街1-9號2017-08-10 星期四白天潛2隻,在海邊吃泡麵等天黑,今天的重頭戲是夜潛。 下水時間:20:20 潛水時間:5. 於 smallbear921.pixnet.net -

#5.龍洞和美國小浮潛 - 背包客棧

[台灣自助旅行找伴]5/23東北角龍洞和美國小浮潛....路上店家有在租裝備全套約200左右另外200是補貼車手的車資,然後當地有沖洗地方初學者也可以安心的 ... 於 www.backpackers.com.tw -

#6.浮潛| 小鬍子冒險學校

東北角龍洞浮潛. ◎ 活動流程:. 08:00 龍洞街和美國小前集合 08:20 活動安全講解著裝、熱身 08:50 步行至浮潛區 09:10 浮潛體驗 12:00 步行回停車處更衣沖水, ... 於 www.xhz.com.tw -

#7.龍洞浮潛|和美國小自助浮潛勝地 - 丸玩玩

在台北想浮潛不怕沒地方!位於東北角龍洞灣的和美國小,附近有一處浮潛勝地,因天然形成的地形優勢,以及海底下豐富的魚群,讓這裡漸漸打開知名度, ... 於 maruplayplay.com -

#8.和美國小的文章和評論 - 痞客邦

來看痞客邦超過12 則關於和美國小的文章討論內容: 佳佳的【浮潛景點推薦】2020第一潛龍洞和美國小適合新手與小孩浮淺景點小衛兒的彰化小吃美食. 於 www.pixnet.net -

#9.210505和美國小Mirco:bit體驗課 - Soobi

Micro:bit體驗入門課. Soobi團隊來到了潛水勝地-龍洞灣旁的和美國小,是屬於偏遠型漁村學校,得要學習浮潛、獨木舟等海上課程,學校還有小型的攀岩場,上山下海小case! 於 soobi.tw -

#10.【新北市貢寮景點】和美國小~漁村校園吹著海洋風 - 旅遊夜市 ...

新北市貢寮和美國小,環境面山面海,附近又臨進龍洞灣潛水區,校園就像個小小的海洋樂園,處處可見海洋風情,好幸福的國小,還首創浮淺畢業典禮的特別 ... 於 ya7.tw -

#11.美國浮潛-PTT/DCARD討論與高評價網拍商品-2021年11月

推薦 · 潛水衣Scubapro美國防曬保暖快干長袖水母衣褲浮潛潛水服UPF50修身顯瘦衝浪服 · [預購/代購] 美國購買全新浮潛用具呼吸管護目鏡布膠鞋Snorkeling Gear. 於 feebee.com.tw -

#12.幫尼莫回家!龍洞灣和美國小,從教育落實海洋生態復育

台灣的東北角有美麗的海域,龍洞灣更是浮潛勝地,許多浮潛客著迷於海中由繽紛魚類、珊瑚交織成的美麗顏色。位在龍洞灣旁的和美國小,小巧可愛的校園也 ... 於 opinion.cw.com.tw -

#13.和美國小浮潛 - Suffly

貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀巖的勝地九孔的故鄉, 新北市。 1,282 個讚· 22 人正在談論這個· 8,731 個打卡次。和美國小位處於新北市貢寮區和美里龍洞灣,是所迷你偏. 於 www.sufflkmri.co -

#14.來自大海的祝福貢寮和美國小畢典潛水、操舟 - 自由時報

〔記者林欣漢/新北報導〕新北市貢寮區和美國小今天維持20年來的傳統,安排畢業生參加別出心裁的海洋畢業典禮,畢業生要潛水到深5、6公尺的海底,拿到 ... 於 news.ltn.com.tw -

#15.【浮潛景點推薦】2020第一潛龍洞和美國小適合新手與小孩 ...

龍洞和美國小浮潛109.6.28 在端午連假正在納悶可以帶孩子去哪裡玩的時候三寶爸找了一個祕境景點-龍洞和美國小於是讓我們愛上浮潛的活動以往浮潛我們都 ... 於 jaejae751206.pixnet.net -

#16.潛水 - 香港經濟日報hket.com

疫情下無法去台灣,但在香港就有個別開新面的「潛行台灣」活動!由台灣觀光協會香港辦事處、Olympus Imaging HK 和tripTaiwan 將於11月6日舉行「潛行台灣- 香港首個台灣 ... 於 service.hket.com -

#17.和妳直到天涯海角: 帶著女兒用旅行張望世界

當船抵達加勒比海知名的小島巴貝多,我帶小虎乘坐小艇出海去浮潛,坐在我身旁的就是一對八十多歲的美國夫婦。冬季的海面還是頗有些風浪,小虎一害怕,便躲入我的懷中吃奶— ... 於 books.google.com.tw -

#19.2017,07,08 夜衝|東北角|龍洞浮潛 - 加菲的生活雜記

2017,07,08 夜衝|東北角|龍洞浮潛 · 「水湳洞漁港」然後去附近的漁港逛逛,在這裡身平第一次看到超多"海蟑螂"。 · 今天人很多,和美國小附近已經沒有車位 ... 於 olga1013.pixnet.net -

#20.新北市和美國小 - 台灣國中畢業紀念冊

和美國小 … 但新北市和美國小的畢業典禮,卻每年都在海中舉行,而且和美的「海洋畢業典禮」今年已邁入第15年,6月18日,龍洞灣,10名畢業生挑戰划獨木舟、浮潛,潛入2公 ... 於 tw.yoshioris.com -

#21.獨木舟、浮潛、攀岩體驗學習~和美國小 - 窩客島

[新北]學校化身海洋樂園,獨木舟、浮潛、攀岩體驗學習~和美國小. remove_red_eye9,642. 文章類別:旅遊-國內旅遊. 造訪店家資訊:. 和美國小. 於 www.walkerland.com.tw -

#22.海洋運動水中悠游小蛟龍 - 台灣光華雜誌

他們的體育課,可以海泳、浮潛,也能駕風帆、獨木舟,甚至在世界級的地質步道上慢跑、健走,從多采多姿的水上活動中認識海洋,寓玩樂於學習。 「面鏡、呼吸管和蛙鞋,就是 ... 於 www.taiwanpanorama.com.tw -

#23.有關攝氏1度的珊瑚礁滅絕事件:《拿回我們的未來》選摘

我小的時候,有很多時光在水下度過。6、7歲時,父親教我浮潛,那是我最快樂的回憶。我是一個害羞的孩子,經常感到侷促不安。但是有一個地方總是讓我 ... 於 www.storm.mg -

#24.浮潛取消和美畢業生失望- 焦點要聞 - 中國時報

新北市貢寮區和美國小畢業典禮,適逢雙颱夾擊的前夕,校長李淑慧為了學生安全,取消最具特色的浮潛活動,讓畢業生代表楊佳語遺憾地說,練習好久沒想到 ... 於 www.chinatimes.com -

#25.為啥一定要擠龍洞和美國小? - Mobile01

最近和朋友在聊天…聊到他們潛水的潛點…發現到好多單位都是龍洞、龍洞及龍洞偶爾有聽到和美街可是我一直不知道…為啥每次都是去那裡呢? 於 www.mobile01.com -

#26.龍洞岬裝備中心

新北市,北海岸,龍洞,和美國小,東北角,浮潛,裝備出租,龍洞自由潛水,自由潛水,自由潛水課程,自由潛水教學,自由潛水體驗,小班制教學,AIDA1,AIDA2,AIDA3. 於 www.longdongcape.com -

#27.和美國小- 龍洞四號20180630 潛水日誌 - 斜槓潛人

而為什麼我會這麼想看呢,因為當初在沖繩打工度假時間,我找遍了海星都沒看到有釉彩蝦!!! 所以現在回到台灣了,非來和美看一下不可! 潛點:和美國小, 龍洞 ... 於 eddiechu.pixnet.net -

#28.首頁 - 海洋國家公園管理處

2008年6月,和美國小獲選定為台北縣海洋教育資源中心,22日活動當天,許多 ... 除了講解浮潛衣、救生衣與浮潛面鏡的正確穿戴方式外,在兒童池先練習過 ... 於 www.marine.gov.tw -

#29.諭粟臨峰-- 東北角和美國小浮潛1020830 - :: 痞客邦::

諭粟臨峰-- 東北角和美國小浮潛1020830 · 8/31(週六)凌晨12:30要睡覺時,孩子的媽才冒出一句"暑假快結束了, · 要不要帶小孩出去走走",那五ㄚㄋㄟ, 半夜才說要 ... 於 ethaha999.pixnet.net -

#30.龍洞和美國小龍洞海域潛水卻在海中溺水 - Jack Rabbit

浮潛 -龍洞和美國小旁上星期買了潛水衣蛙鏡與呼吸管帶了蛙鏡.呼吸管.蛙鞋.防滑鞋.防寒衣(可有可無).換洗衣物一套.{初學者最好先準備救生衣與浮板. 於 www.yjtubekk.co -

#31.3. 心得-和美國小浮潛- 幸福快樂多一點

心得〈和美國小浮潛〉 502 王俐文. 看著大家帶著愉悅的心情回到學校,就讓我想起今天新鮮又有趣的「浮潛之旅」。 我們一行人搭著遊覽車,浩浩蕩蕩的從學校出發,車子雖 ... 於 sites.google.com -

#32.[新北市.貢寮區]特色小學和美國小 - 諒爸的窩

從龍洞社區進入, 就可來到這個和美里龍洞灣, 迷你偏遠小型的和美國小△ ... 值得一提的事:88年和美國小首創浮潛畢業典禮, 從此變成和美國小的海洋特色 ... 於 kelly1214.pixnet.net -

#33.遊記 新北市貢寮_和美國小之玩樂走跳趣by.黑俠客

△ 位於新北市東北角貢寮區的龍洞灣內的和美國小,學校前的龍洞灣是北臺灣學習浮潛、潛水的勝地,學校後的龍洞岬步道則是兼具休閒、健身與自然觀察學習的 ... 於 epson228.pixnet.net -

#34.Re: [問題] 新手龍洞和美國小浮潛問題

Re: [問題] 新手龍洞和美國小浮潛問題. 作者: Reacky(原文連結). 5年. 嗨~你好我是跟鄉民一起進來看熱鬧的路人。 雖然整個龍洞灣大家都簡稱龍洞,但是不同的下水點 ... 於 moptt.tw -

#35.台北貢寮和美國小潛水+富氧課程~跟著HAPO海寶潛水去Part3

經過泳池課程與兩次的海洋實習, 阿一一Open Water課程終於通過, 不過這幾次潛水體驗下來, 看似在水中沒什麼動作, 但其實消耗的體力非常多, 於 paulyear.com -

#36.龍洞- 遊客評語- 浮潛的好地方,但很考驗體力 - TripAdvisor

此行龍洞灣岬步道,由西靈巖寺沿路發現可通到和美國小,循八月時來曾走過的海濱亂石小徑,少了炎炎夏日時可... 閱讀更多. 2019年10月20日的評論. Enhenryjan. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#37.全台潛點推薦!浮潛、自由潛水必去景點,小琉球最容易看到海龜

其中位於基隆的潮境公園,魚種和水中打卡景點都很多,夏天海上會掛滿一串串自由潛水的浮球,是許多在北部海訓的學員初次下水的地方。 於 www.managertoday.com.tw -

#38.Costco

Costco好市多線上購物提供手機、電視、數位家電、冰箱、家具、珠寶鑽石、咖啡、休閒零食、冷凍食品、飲料茶水、美食旅遊票券,線上獨家商品皆在Costco好市多線上購物。 於 www.costco.com.tw -

#39.和美國小 - 景點美食資料庫

位於新北市東北角貢寮區的龍洞灣內的和美國小,學校前的龍洞灣是北臺灣學習浮潛、潛水的勝地,學校後的龍洞岬步道則是兼具休閒、健身與自然觀察學習的好 ... 於 data.bluezz.tw -

#40.【百大特色小學】和美國小~浮潛畢業典禮之外 - udn部落格

【百大特色小學】和美國小~浮潛畢業典禮之外 ... 和美國小位於東北角貢寮區的龍洞灣,因此擁有豐富的生態條件,能夠讓學生親身體驗海洋風情~. 於 blog.udn.com -

#41.【新聞】浮潛、趴浪、攀走山路… 不一樣的畢業典禮

貢寮鄉和美國小的浮潛畢業典禮,畢業生陸續完成划獨木舟、浮潛及拋繩索救生考驗後,從海裡順利取得畢業證書(圖片來源:聯合報資料照片). 於 running.biji.co -

#42.[北海岸景點]特色小學好好玩!學校化身海洋樂園,浮潛

隨著YO逐漸長大,打開口袋名單中的小學一一探訪,對照雜誌介紹時,慢慢地對教育有了另一番見解,北海岸「和美國小」就是其中一個讓我們感到不可思議的 ... 於 yoyoman822.pixnet.net -

#43.【東北角龍洞】龍洞灣玩SUP 立槳、浮潛,挑戰熱血跳水!

【東北角龍洞】龍洞灣玩SUP 立槳、浮潛,挑戰熱血跳水! ... 國家新城-福隆)> 龍洞街口站下車 基隆客運886(瑞芳-和美國小)> 龍洞街口站下車 國光客運1811(台北火車 ... 於 play.niceday.tw -

#44.新北和美國小完整相關資訊 - 小文青生活

新北市貢寮區和美國民小學- 新北市貢寮區和美國小歡迎蒞臨本網站.和美簡介- 新北市貢寮區和美國小歡迎蒞臨本網站.特色小學好好玩!學校化身海洋樂園,浮潛、攀岩體驗 ... 於 culturekr.com -

#45.和美國小畢典潛拿證書 - 奇摩新聞

新北市貢寮區和美國小於貢寮龍洞灣海域舉辦「一○六學年度和美小勇士海洋畢業典禮」(見圖),畢業生實際展現操舟、浮潛等海洋運動學習成果, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#46.東北角浮潛聖地和美國小地點大曝光@QQ豬工藝材料雪紗袋 ...

Google 地圖由和美國小走路到目的地約20分鐘 龍洞灣的和美國小學校旁邊可以借裝備喔九孔池裡好多小朋友在浮潛玩喔有一群人正要下海潛水去喔像不像小 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#47.2017/11/10 貢寮和美國小【九州鬆餅快樂& 微笑愛分享】

九州鬆餅夥伴們到了貢寮區的和美國小,這間國小的小朋友們可是要參加浮潛畢業典禮才能拿到畢業證書的小小潛水員呢禮貌的小潛水員們煎了好吃的鬆餅後, ... 於 www.kyushu-pancake.com.tw -

#48.和美國小浮潛 - 新北市公立國小學區網

貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀岩的勝地九孔的故鄉, 新北市. 1282 likes · 21 talking about this · 8731 were here. 和美國小位處於新北市貢寮區和美里龍洞灣,是所 . 於 newtpsd.iwiki.tw -

#49.【新北貢寮】龍洞跳水和浮潛趣半日遊

活動過程(過碎石路、跳水、浮潛和自由潛水體驗). (1) 過岩石路. 從和美國小旁踏上岩石路. 我和Sunny. 去龍洞跳水岬玩水的第一關,是要走約20分鐘的 ... 於 oncepachiao.blogspot.com -

#50.《豆子旅行去》新北貢寮| 龍洞浮潛看魚兒× 福隆沙雕季 - Funliday

快快一起浮潛踏浪抓住夏天的尾巴 ❤️ 更多旅行日記& 登山影片 ... 這次我們到新北貢寮區和美國小附近浮潛,Google定位直接打「龍洞和美國小」就 ... 於 www.funliday.com -

#51.【北海岸.龍洞】和美國小。龍洞浮淺去。藍色絢麗小魚 ... - Hfep

和美國小 – 旅遊美食情報┃TaipeiWalker.JapanWalker.WalkerLand ... 親友結伴龍洞浮潛出意外男子送醫不治- 2020春節專區附近潛水客發現羅男溺水,立刻將他拉到附近的礁巖上 ... 於 www.stpciip.co -

#52.貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀岩的勝地九孔的故鄉

貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀岩的勝地九孔的故鄉. 新北市貢寮區和美里龍洞街1之9號, Xinbei, 228, Taiwan. Como llegar · Agregar número de teléfono. 於 yellow.place -

#53.(浮潛、潛水)龍洞灣海洋公園是東北角一帶唯一由觀光局認可 ...

為了讓親子體會東北角山海之美,貢寮特色小學和美國小昨舉辦「山海教室」研習,吸引70多位親子前往學習浮潛與攀登步道。 前來參加「山海教室」的親子多半第一次接觸, ... 於 longdong-oceanpark.emmm.tw -

#54.龍洞和美國小浮潛 - nidBox親子盒子

龍洞和美國小浮潛 ... 前幾次的浮潛經驗讓我覺得防寒衣一定要穿,畢竟海水是涼了些,千萬別失溫. 溯溪鞋,20多年前.......(天啊!). 於 cptwtw66.nidbox.com -

#55.新北市~和美國小浮潛 - abbey1235的部落格

新北市~和美國小浮潛 ... 東北角貓鼻頭海域,您看像嗎? ... ↑↓我們一群不願下水的人,就在涼亭那兒泡茶、談天說地、殺”美如”(啤酒)。 於 abbey1235.pixnet.net -

#56.成人浮潛組合US DIVERS #595964 - Costco好市多商品經驗 ...

今天在新竹店也有看到, 很想買, 但又覺得蛙鞋實在用不到.......... 請教買過的爸爸媽媽,這組買給小朋友適合嗎? 想買兩組給小四和小六的 ... 於 www.daybuy.tw -

#57.原來「北台灣」那麼好玩?絕美東北角龍洞4大戶外活動推薦!

如果妳選擇開車去的話,Google定位可以設定在新北市貢寮區的「和美國小」或是「龍洞攀岩場」,「和美國小」是要前往浮潛區必經的地標,如今幾乎和這個 ... 於 www.sweatandsweet.com -

#58.和美國小Ppt

和美國小 海洋運動特色課程. ... 活動特色<br />浮潛體驗<br />龍洞灣位於鼻頭角與龍洞角之間,海流穩定,用「風平浪靜」來形容再適當不過,故一向為北台灣學習潛水、浮 ... 於 www.slideshare.net -

#59.保衛海洋從小扎根「和美小勇士」想要畢業證書就要深潛拿!

新北市貢寮區和美國小今(21)日下午2時於貢寮龍洞灣海域舉辦「106學年度和美小勇士海洋畢業典禮」,畢業生實際展現操舟、浮潛等海洋運動學習成果, ... 於 www.ner.gov.tw -

#60.和美國小浮潛記 - 水色童話

自從上個月帶妹夫去過鼻頭角浮潛後….只要是天氣許可…他幾乎每個假日都往東北角報到..由此可見海中美景的魅力… 禮拜六晚上…妹妹就先打電話來預約漂泊禮拜天早上的時間了 ... 於 jamg0121.pixnet.net -

#61.臺灣近海| 交通部中央氣象局

小 中 大. 溫度顯示. 風力顯示. 網站服務 ... 親海旅遊. 海水浴場 · 主要港口 · 休閒漁港 · 海釣 · 衝浪 · 浮潛 ... 預約氣象服務 · 天氣小叮嚀電子卡 · QR Code. 於 www.cwb.gov.tw -

#62.展現海洋運動能力貢寮學子浮潛領證書 - Taiwan News

貢寮鄉92學年度開始辦理聯合浮潛畢業典禮,除了展現近海學生不畏艱難的精神外,也獲得社會各界肯定,推動海洋環境保育觀念。 貢寮鄉今年將由和美國小主辦 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#63.清凉一夏|加州最全的浮潜圣地在这里!沙滩、阳光

今天小景弟就为大家整理集结美国各大浮潜圣地,让你的夏日更添一份清凉! 1、La Jolla Cove↓. La Jolla Cove,San Diego, CA 92037. 推荐指数: ... 於 www.guruin.com -

#64.潛水浮潛| 北部的潛點介紹及合作店家 - 迪卡儂

除了簡單輕鬆、闔家適宜的浮潛運動,還有全副武裝、背著氣瓶在海底探索的水肺 ... 沿著美麗的北海岸朝和美國小出發,你會先經過龍洞一號半、二號、三號(這些都是可以 ... 於 blog.decathlon.tw -

#65.夏威夷Maui岛浮潜攻略 - 北美省钱快报

若不是亲自遨游在这片蓝色的世界,你很难体会到到和各色各样的小鱼,海龟并肩游泳的喜悦,以及各种彩色珊瑚在光影交错的海水中艳丽地舞动所带来的难以形容 ... 於 www.dealmoon.com -

#66.【潛點介紹】和美國小

學校前的龍洞灣是北台灣學習浮潛、潛水的勝地;. 學校後的龍洞岬步道則是兼具休閒、健身與自然觀察學習的好地方;. 於 yangclub.pixnet.net -

#67.[問題] 龍洞和美國小浮潛- 看板DivingSport - 批踢踢實業坊

這周末(7/8)要跟朋友去龍洞浮潛, 想問一下這周末是否適合下水? 因為上週末颱風從台灣外圍北上路過, 不知道會不會掃到颱風尾? 於 www.ptt.cc -

#68.海潛初體驗。和美國小。No.01

原來面對大海,我是那麼樣般的渺小......... 天色不佳,飄著細雨帶著很複雜的心情與龍哥和小安會合後出發前往"潛水客棧"與大夥集合座在車上的我不時帶 ... 於 anitadesigner.pixnet.net -

#69.2021 東北角龍洞SUP立槳+浮潛+跳水三合一| 台灣走透

除了SUP划龍洞灣,行程還包括頗受歡迎的跳水和浮潛活動! 活動難易度分級. 【活動特色】 ... 基隆客運886(瑞芳-和美國小)→龍洞街口站下車。 於 www.taiwandiscovery.com.tw -

#70.和美國小海洋運動學童玩中學 - 生命力新聞

【記者陳柏睿/台北報導】小朋友在學校竟然也能體驗浮潛和獨木舟?台北縣和美國小由於臨海特性,發展出海洋運動的特色教學,學校的海洋教學包含了海洋 ... 於 vita.tw -

#71.新北市和美國小辦理『109年度水域運動體驗活動-浮潛項目實施 ...

說明: 一、依據新北教工環字第1090706998號函辦理。。 二、參加對象:新北市3至12年級親師生。 三、預計辦理梯次:10梯次,每梯次30人為原則,共300人。 於 www.tces.ntpc.edu.tw -

#72.東北角潛水地圖-3D立體版(2016) - 3D10-龍洞和美國小.jpg ...

3D10-龍洞和美國小.jpg. 3D10-龍洞和美國小.jpg. x0. 於 josephlkc.pixnet.net -

#73.美国潜水装备哪里买最便宜?潜水爱好者必备网站!美国哪里买 ...

轻装备指的是潜水镜、呼吸管和脚蹼——潜水三宝,你在浮潜时有这三件装备就可以了。而水肺潜水则还需要有呼吸调节器、浮力调整器、潜水仪表、气瓶等重装备,以及其它辅助装备 ... 於 www.extrabux.com -

#74.KLOOK

探索未知的你. 發現更好玩的世界,預訂獨一無二的旅行體驗. 輕鬆遊玩美國. 出發去. 國旅感謝祭. 景點門票. 美食品嚐. 飯店. Spa&按摩. 行程. 高鐵國旅聯票. 於 www.klook.com -

#75.美國最推潛點TOP 12 看這裡

聖卡塔利娜島,加州Santa Catalina Island, California. 美國潛水scubadiverlife.com. 美麗的海灘和小海灣在加利福尼亞州卡塔利娜 ... 於 bluetrend.media -

#76.海角一樂園 和美國小 - 台灣光華雜誌

和美國小 座落於北海岸龍洞灣,擁有豐富而美麗的海洋景觀,以漁撈為生的家長們,一旦 ... 中年級孩子學習釣魚、穿著浮潛裝備;熟悉水性的高年級生,則藉著浮潛認識洋流 ... 於 www.taiwan-panorama.com -

#77.【北海岸.龍洞】和美國小。龍洞浮淺去。藍色絢麗小魚超輕透 ...

201804140836【北海岸.龍洞】和美國小。龍洞浮淺去。藍色絢麗小魚超輕透海水美麗的珊瑚礁&龍洞岬浮潛裝備店 ... 下個月開始就是東北角海邊的旺季! ... 推薦這個租裝備就可以 ... 於 blog.xuite.net -

#79.【新北市貢寮】和美國小~漁村校園吹著海洋風 - 輕旅行

就在校門口旁,有一間間的更衣室及沖洗間,原來這邊是提供給遊客們玩水梳洗的,害我們也好想玩水唷,改天要揪朋友一起來浮潛啦。 和美國小:【新北市 ... 於 travel.yam.com -

#80.新北市貢寮區和美國小 - Kikkekidsfashion

貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀岩的勝地九孔的故鄉, 新北市。 ... 新北市貢寮區旅遊行程推薦和美國小『 [新北]學校化身海洋樂園,獨木舟、浮潛、攀岩 ... 於 0911202123.kikkekidsfashion.nl -

#81.【游在】東北角【龍洞岬】尋找秘境中的秘境

和美國小 旁邊這間經營浮潛用品出租店,實在是人潮鼎沸啊! 跟兩年前差蠻多的~. 【龍洞岬浮潛裝備中心】營業時間:06:30~17:00 (假日至18:00). 於 cutemin73610.pixnet.net -

#82.北海岸龍洞

台積ptt; Google定位選新北市貢寮區的和美國小或龍洞攀岩場 ... 位於東北角龍洞灣的和美國小,附近有一處浮潛勝地,因天然形成的地形優勢,以及海底下 ... 於 primefotografie.nl -

#83.難忘!小學生海上畢業自己「下潛」拿證書

小學畢業生們穿著救生衣,配戴浮潛用具,在教練帶領下探索美麗的海底世界。他們是新北市貢寮和美國小畢業生,由於學校就在龍洞灣旁邊,是特色漁村 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#84.你不知道的幾個美國本土潛水勝地 - 每日頭條

大西洋芬迪灣內的小海灣。在加拿大新伯倫瑞克省西南和美國緬因州東南部之間,位於聖克魯瓦河口。內有迪爾 ... 於 kknews.cc -

#85.龍洞秘境浮潛!直擊觀光客「鉛塊砸碎珊瑚礁」 內行轟 - ETtoday

新北市貢寮的龍洞灣位於和美國小旁,擁有珊瑚美景,吸引許多民眾前往福浮潛,但也有網友指出,有不肖的潛水客,沒有注意珊瑚礁的位置,直接拋下自由 ... 於 www.ettoday.net -

#86.新北市貢寮區和美國小 - Appartement Pichler

新北市貢寮區旅遊行程推薦和美國小『 [新北]學校化身海洋樂園,獨木舟、浮潛、攀岩體驗學習~和美國小, WalkerLand』 ┃TaipeiWalker.JapanWalker. 於 274610696.appartement-pichler.at -

#87.新北東北角龍洞SUP&浮潛,來場初階的海上SUP體驗

我們在東北角龍洞參加了SUP&浮潛的體驗,這是個在龍洞灣內進行以SUP為主、浮潛為輔的 ... 而實際行程是直接划到和美國小一帶的海面上浮淺、休息後折返,來回約1公里。 於 snowhy.tw -

#88.龍洞和美國小浮潛 - 高個兒的家

龍洞和美國小浮潛 ... 和美國小旁就有一家店可租裝備,保暖衣、防滑鞋、救生衣、呼吸管......... 前幾次的浮潛經驗讓我覺得防寒衣一定要穿,畢竟海水 ... 於 cptwtw66.pixnet.net -

#89.ofucos | 歐夫寇斯2021 on Instagram: “今天到海水超級清澈 ...

台灣#台北#台北景點#東北角#SUP #立式划槳#龍洞#龍洞灣#龍洞跳水灣#浮潛#龍洞浮潛#龍洞跳水#和美國小#自由潛水#水肺潛水…” • See all of @ofucostw's photos and ... 於 www.instagram.com -

#90.貢寮和美國小首創「潛水畢業典禮」

策劃這次的潛水畢業典禮,正是以開放教育理念推行的,希望藉此讓孩子們更深刻地認識大海、體會海洋的包容力和氣度。 不過,辦潛水畢業典禮並非想像中那麼容易,因為有部分 ... 於 ago.gcaa.org.tw -

#91.東北角和美國小潛點Scuba diving - Steven潛水日誌與有沒有的

話說2013年05月25日一個風和日麗的星期六,一行人來到和美國小附近的九孔池,準備開始太平洋潛水中心的例行週末東北角潛水,由於人數超過二十人, ... 於 stevene29f.blogspot.com -

#92.貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀岩的勝地九孔的故鄉 - School ...

和美國小 位處於新北市貢寮區和美里龍洞灣,是所迷你偏遠小型漁村學校,依山傍海風景宜人我們所超級迷你的小學校但是我們有最大的教室山連海,水連天, 緜延的山巒和遼濶 ... 於 www.schoolandcollegelistings.com -

#93.龍洞-潛點:4號和美國小

很幸運的!找到黑潮潛水中心的教練!他們都蠻固定帶學員去龍洞教學上課及Fun Diving都有~. 除了認識新潛伴外,隨著每次下水次數,水中浮力啊各項方面都會愈來愈進步,. 於 ppppp11tp.pixnet.net -

#94.和美國小交通 - 台灣公司行號

2016年7月19日- 學校化身海洋樂園,浮潛、攀岩體驗學習~和美國小... 交通資訊[大眾運輸] 1.搭台鐵至福隆火車站下車→轉搭基隆客運791→至「龍洞港」下車步行可 . 於 zhaotwcom.com -

#95.【美國】盤點夏威夷歐胡島必去潛水體驗:浮潛賞海豚

嗨,我是KKday 的AI 小幫手(揮手),你問我KKday是什麼?看下面的介紹吧! - 訂完機票和飯店,當地旅遊體驗就交給KKday。 自己的行程自己排- 海外潛水、 ... 於 blog.kkday.com -

#96.貢寮區-和美國小浮潛的天堂攀岩的勝地九孔的故鄉 - Facebook

和美國小 位處於新北市貢寮區和美里龍洞灣,是所迷你偏遠小型漁村學校,依山傍海風景宜人新北市貢寮區和美里龍洞街1之9號, Xinbei, New Taipei City, Taiwan 228. 於 www.facebook.com -

#97.龍洞灣四號(和美國小潛點) wind map and weather forecast

Windy.app — get a 10 day windy and weather forecast, live wind map for 龍洞灣四號(和美國小潛點), Taiwan with the most accurate weather models and radars. 於 windy.app -

#98.畢業證書海中取和美國小與海共舞

台北縣貢寮鄉的和美國小、五年前舉辦浮潛畢業典禮,讓這所迷你小學知名度暴增,但是您別以為浮潛畢業典禮、只是吸引外界注意的噱頭,其實, ... 於 news.pts.org.tw -

#99.東北角龍洞浮潛趣@ 美少婦的生活小記

在龍洞海域的這個潛點,和美國小前就是第一個下水點…… 來到這裡會看到水肺教練帶著學員一個個走進海裏,要在這裡浮潛的朋友,跟著下就對啦! A008.jpg. 於 amour900312.pixnet.net