史萊姆製作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦JamieHarrington寫的 101鬼口水遊戲實驗室:史萊姆、太空沙、歐不裂、創意黏土手作科學遊戲書 可以從中找到所需的評價。

另外網站[新北。親子DIY] 史萊姆實驗室Unique Slime Lab~全台唯一 ...也說明:! 史萊姆DIY 超好玩~親手DIY史萊姆、自行添加香味、顏色和裝飾配料~豐富感官又能培養美感,還能用史萊姆 ... 哇嗚~製作史萊姆也可以培養美感、學習配色~ ...

南華大學 民族音樂學系 李雅貞所指導 林筱圓的 《我的舞蹈旅程》中的身體運用、自我身體語彙發展與表演詮釋 (2021),提出史萊姆製作關鍵因素是什麼,來自於身體運用、身體語彙、表演詮釋、身體訓練、舞蹈歷程。

而第二篇論文輔仁大學 大眾傳播學研究所碩士班 唐維敏所指導 陳曼誼的 從哈林、牙買加到中國:《尋找羅定朝》的離散經驗與混合認同再現 (2021),提出因為有 離散經驗、混合認同、華語語系、第三世界女性主義的重點而找出了 史萊姆製作的解答。

最後網站在異世界過慢生活則補充:英造向神許願想靠製作物品的興趣過活”得到以鍛造爲主的生產技能後的他 ... 面對一連串突發狀況,他意識到自己投胎轉世成“史萊姆”。. 盡管變成最弱 ...

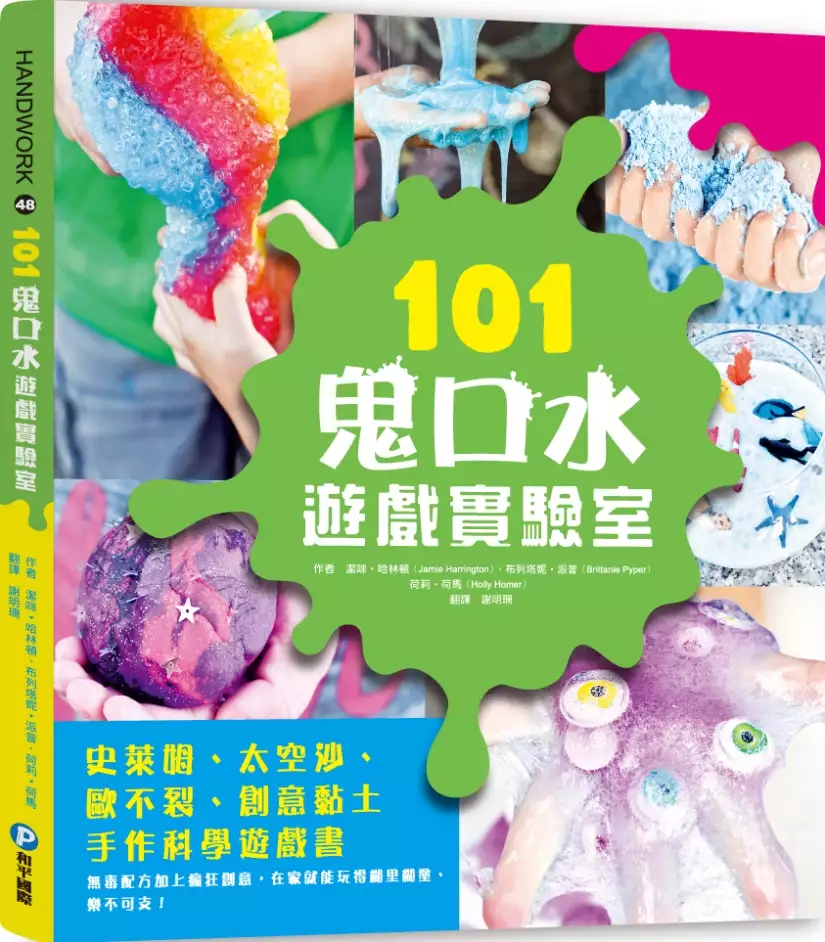

101鬼口水遊戲實驗室:史萊姆、太空沙、歐不裂、創意黏土手作科學遊戲書

為了解決史萊姆製作 的問題,作者JamieHarrington 這樣論述:

★ 第一本結合史萊姆、歐不裂、太空沙和創意黏土的DIY專書 ★ Amazon亞馬遜書店讀者4.4星好評 ★ 獨特創意配方,製作方式快速又簡單,成品效果十足 ★ 史上最紓壓的手作科學遊戲 ???? 在孩子即將說出「媽,好無聊!」時,趕快拿出來給孩子玩! 這些五彩繽紛又瘋狂好玩的配方,涵蓋了史萊姆、麵團、黏土、泡沫和泥巴,可以讓孩子盡情揮灑創意和想像力。 本書是三位兒童暢銷書作者的最新力作,收錄了有趣而絕妙的配方,也一併解釋了背後的科學原理,讓孩子可以邊玩邊學!「假雪」、「變色史萊姆」和「在黑暗中發光的麵團」都是很神奇的玩意兒。「發光魔法泥」、「刮鬍泡麵團」

和「酷愛泡沫」絕對會讓孩子愛不釋手。如果孩子夠勇敢,那就試試看「蜘蛛卵袋」和「青蛙的嘔吐物」絕對噁到爆!甚至收錄可以吃的史萊姆配方,例如「蟲蟲軟糖史萊姆」、「布丁史萊姆」和「餅乾麵團黏土」。 101種超酷(也超容易清理)的手作遊戲,全部值得一試!例如: ✦ 靈魂史萊姆 這種可怕的物質又稱為阿飄史萊姆,名字很好玩,作法超簡單!有著黏黏滑滑的觸感,不管是在燈光下或黑暗中都很噁心,你還可以裝成大法師來抓鬼。 ✦ 棉花糖黏土 製作棉花糖黏土就跟聽起來一樣好玩,還可以放進嘴巴裡吃!只是一次玩太久會變得黏黏滑滑的,但那也是樂趣之一呀! ✦ 洗碗精呆萌泥彩蛋 如果

你想要玩一些黏黏滑滑的東西,這是很好做的玩意!只需要兩種材料,一下子就大功告成。 ✦ 歐不裂 它是固體還是液體呢?答案兩者皆是。這是史上最酷的科學實驗手工藝!動動它,就是固體的;不動它,又是液體的。 本書特色 ✦ 收錄101種絕妙的神奇配方,只要用簡單材料,就能創作各種有趣有創意的史萊姆、歐不裂、黏土和動力沙,甚至有些科學基礎知識。 ✦ 從DIY的過程中培養、學習和激發孩子的遊戲精神。 ✦ 讓孩子一邊學習,一邊慢慢培養想像力。 ✦ 孩子和你當然會玩得很開心,但絕對不只如此! 勸敗推薦 「天啊!青蛙嘔吐物、動力沙、磁力史萊姆……這本書簡直是小孩的夢

想嘛!材料很簡單,也一下子就清潔完畢,這剛好也是家長的夢想!誰會不愛這本書呢?準備來大玩特玩吧!」──梅莉莎‧波本(Melissa Bourbon) 暢銷書作家、教師、五個孩子的媽 「我13歲的女兒自認是史萊姆專家,她說『這些是世界上最有創意的史萊姆配方』,我也這麼覺得耶!如果你想成為孩子心目中的英雄,這本書非買不可!」──艾蓮娜‧強森(Elana Johnson) 暢銷書作家 「超厲害!這種會搞得髒兮兮和黏糊糊的活動,最適合讓小孩子玩了。這可是家長、教師和保母不可或缺的資源,帶給孩子絕佳的五感玩樂體驗。」──黛娜‧亞伯拉罕(Dayna Abraham) 暢銷書作家 「

這本書的配方只用家裡常備的材料,再運用一點科學知識和酷炫創意,就可以創造無盡的樂趣。」──海瑟‧佩蒂(Heather Petty) 暢銷書作家 好評推薦 ????Amazon亞馬遜書店讀者5星好評 「簡單好上手,我家中也找得到幾乎所有的原料和工具!我的孩子分別是七歲和十歲,他們都超愛玩,而且真的做得起來!太棒的書了!」 「這本書完全是我期待的樣子,等不及和孩子一起玩了!」 「有非常多不同的史萊姆製作祕方和變化,而且還有更多史萊姆之外的有趣配方可以嘗試。」 「有好多有趣而且製作方式簡單的東西可以做來玩。」 「令人驚豔的一本書。有許多配方可以製作,也有一些是用唾手

可得的食物作為材料。我在我的課堂上教學生做,他們超愛!」

史萊姆製作進入發燒排行的影片

►訂閱可樂吧!https://goo.gl/M2v1ZH

►小高玩史萊姆播放清單~https://pros.is/KSA6Z

=========================================

►Prev上一部: 蒙眼做的史萊姆放了一週後…[小高玩史萊姆]

https://youtu.be/WxRFDxWp804

=========================================

拍攝:中壢可樂農莊桌上遊戲

FB:https://www.facebook.com/agricolafarm

Line ID:0963472193

=========================================

嗨!我是中壢可樂農莊的店長,大家都叫我小高。

從小懵懵懂懂沒有目標,

就聽家裡的話乖乖唸書升學,

直到大三修了環境相關的通識課程,

才知道什麼是批判性思考,

才知道地球上關於環保的種種真相,

從此我才立定志向,

無論以後做什麼,

一定要對環境有所貢獻。

我退伍後的第一份正職,

就是去台灣環境資訊協會,

雖然要每天從中壢搭火車去萬華,

雖然工作辛苦,但大家理念相同,

連吃飯大家都是自己拿著碗盤

去附近店家裝回來吃XD

我喜歡這樣環保的不插電生活,

所以一直到2016年生日,

才有了我的第一支智慧型手機,

但我從小就喜歡打電動,

是在大學時學長帶我去玩桌上遊戲,

才發現在桌上就有超多遊戲可以玩了,

而且還是人與人之間直接的互動,

不再只是一個人面對冷冰冰的螢幕,

所以我已經很久沒打電動了…...

因此,我想讓更多人

也感受桌遊給我的驚喜。

音樂資訊:

「Twin Musicom」創作的「Winter Ride」是根據「Creative Commons Attribution」(https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) 授權使用

來源:http://www.twinmusicom.org/song/308/winter-ride

演出者:http://www.twinmusicom.org

《我的舞蹈旅程》中的身體運用、自我身體語彙發展與表演詮釋

為了解決史萊姆製作 的問題,作者林筱圓 這樣論述:

筆者的身體訓練歷經舞者養成教育、職業舞團與自由表演者三階段,本研究主要探討碩士畢業製作《我的舞蹈旅程》中的身體運用、自我身體語彙發展與表演詮釋。《我的舞蹈旅程》包括四支舞作及三段相對應之舞蹈技巧示範段落,來呈現筆者不同的舞蹈表演風格、狀態與技巧。筆者以表演者角度,分析編舞家林文中不同時期的兩支作品《情歌》、《長河》選粹,比較瑪莎‧葛萊姆舞蹈技巧、比爾‧提‧瓊斯舞蹈技巧、林文中舞團流體舞蹈技巧之身體運用的特色與差異性,並解釋史坦尼斯拉夫斯基三種內在驅動方式「知識」、「情感」和「意志」如何運用於排練與表演詮釋過程。而《Dis/place》與《存在》兩支舞作,筆者以表演者兼創作者的角度,探討自

我身體語彙的找尋與應用,以實際觀察與探究日常生活中多數人心理層面與動作肢體上的關係以及情緒與動作的關聯性,進而分析不同情緒產生的身體狀態,最後將其身心狀態記錄、轉換並適當的呈現於舞作之中。透過這四支舞作不同的身體運用、自我身體語彙發展與表演詮釋方法之分析比較,本研究整合以上範例與經驗,也藉由觀眾問卷與舞者訪談回饋,提出筆者對舞者身體訓練與舞台藝術表演之看法,檢視過去與展望未來,延續更寬廣的舞蹈旅程。

從哈林、牙買加到中國:《尋找羅定朝》的離散經驗與混合認同再現

為了解決史萊姆製作 的問題,作者陳曼誼 這樣論述:

過去的離散研究重點展示了對全球化和跨國主義的理解所衍生的相對問題,在集體的意義上試圖界定移民社群間身分位移的共同經驗,但這種想象中的共同經驗容易造成獨立主體或社群間對種族、文化和政治的缺乏認知,以致錯把個別移民與離散族群的經驗統一化。非裔美國人葆拉·麥迪森在紀錄片《尋找羅定朝》和同名書籍中揭露了亞非混血族群的邊緣處境和認同困境,其複雜的離散身分呈現出一個主體承載多重文化的可能性,展現了靈活的、有韌性的和情境式的身分認同,也使客家華人離散研究與非裔離散研究產生實際的關聯。由此問題意識出發,本研究將借鏡於文化研究的理論,以「離散」與「認同」作為兩大主軸,聚焦於紀錄片《尋找羅定朝》,探討葆拉和其牙

買加、中國、美國的家人在遷移與回歸的軌跡中如何再現其複雜的離散經驗和混雜的身分認同。本研究包括三部分:首先透過離散與認同的相關理論來探討文本中所呈現的跨種族血緣關係及混合身分認同問題;其次將聚焦於葆拉與其母親內爾這兩位第三世界混血女性,援引第三世界女性主義的相關理論,探討文本內外的邊陲與抗爭的生命經驗所呈現的文化政治經濟學脈絡;最後將以史書美等人的「華語語系研究」作為切入點審視影片中所體現的非洲性與中國性,探討弱裔連結的可能性和自我身分建構的意義。

史萊姆製作的網路口碑排行榜

-

#1.『無毒史萊姆』不用硼砂,只要3種材料!孩子玩得開心

小朋友最愛玩的 史萊姆 又來囉! 這次不用硼砂,而且只要3種材料就可以 製作 作法如此簡單,媽媽們不妨準備好材料,和孩子親手做做看吧~ ⭐文字版 ... 於 www.youtube.com -

#2.關於我轉生變成史萊姆這檔事 (2) - Google 圖書結果

... 姆親手製作她拿來一些裝備裡頭有適合我穿的尺寸所以我就穿了總覺得她把我當紙娃娃換衣服但看哈露娜等人高興成這樣還是忍忍吧哎呀!這身衣服好適合您利姆路大人目前尚在 ... 於 books.google.com.tw -

#3.[新北。親子DIY] 史萊姆實驗室Unique Slime Lab~全台唯一 ...

! 史萊姆DIY 超好玩~親手DIY史萊姆、自行添加香味、顏色和裝飾配料~豐富感官又能培養美感,還能用史萊姆 ... 哇嗚~製作史萊姆也可以培養美感、學習配色~ ... 於 twobunny.tw -

#4.在異世界過慢生活

英造向神許願想靠製作物品的興趣過活”得到以鍛造爲主的生產技能後的他 ... 面對一連串突發狀況,他意識到自己投胎轉世成“史萊姆”。. 盡管變成最弱 ... 於 baits63g.companyonstage.org -

#5.UNIQUE史萊姆實驗室【兒童親子】自己的玩具自己製作 - 櫻桃媽

到底是製作什麼玩具讓寶妹開心到一邊做DIY一邊唱歌? 暑假星期一我們來到了,位於板橋大遠百5樓的史萊姆實驗室櫃位. 於 cherryinlove.pixnet.net -

#6.史萊姆科技| 史莱姆牧场Wiki | Fandom

史莱姆 科技(Slime Science)是在v0.4.0更新中引入游戏的新机制。有了它,您就可以创建各种各样的装置啦。 要访问史莱姆科技,您需要购买实验室,其价格为10000。 要制作 ... 於 slimerancher.fandom.com -

#7.[DIY]國小超夯"史萊姆水黏土"(鼻涕黏土)2種做法(無硼砂 ...

[DIY]國小超夯"史萊姆水黏土"(鼻涕黏土)2種做法(無硼砂&硼砂版)+完整教學影片! · 就在放寒假的第一天~~ · 大千金放學回家就興沖沖的跟我說: · 「 ... 於 lovelilian.com -

#8.130 入史萊姆製作套件用品,金箔,泡沫球,閃光奶昔罐,魚缸珠 ...

Amazon.com: 130 入史萊姆製作套件用品,金箔,泡沫球,閃光奶昔罐,魚缸珠,水果片,假灑,閃光亮片配件,糖紙(史萊姆套件) : 藝術、手工藝與縫紉. 於 www.amazon.com -

#9.自製史萊姆到底安不安全?

... 史萊姆,但是自製的史萊姆會比較安全嗎? 我們請兒科醫生來說明一下。只要在Instagram和YouTube上快速搜索史萊姆製作方式,就會發現成千上萬的青少年在 ... 於 www.healthnews.com.tw -

#10.銀河星空史萊姆(無硼砂) - 幼兒化學

銀河星空史萊姆配方(無硼砂) = 100c.c.白膠+ 12滴Boric Acid隱形眼鏡藥水+ 1/4茶匙小蘇打粉+ Crayola幼兒專用無毒顏料(視個人喜好調整濃淡) + 亮 ... 於 www.everydayweplay365.com -

#11.小星星史萊姆樂園無毒史萊姆製作豐富材料包提供

小星星史萊姆樂園☆#史萊姆DIY專門店#奶油膠DIY專門店#材料包. 於 www.twinklediyland.tw -

#12.PILALA皮拉拉史萊姆樂園|手作課程|親子教室|飲料輕食

為了保護各位PILALA軟Q團團員的健康,因此皮拉拉的史萊姆無添加硼砂成分,讓大小朋友在體驗史萊姆的過程都能夠安心、且快樂玩;另外皮拉拉也有超Q選物,讓團員們生活也能夠 ... 於 www.pilalapark.com -

#13.化妝史萊姆製作4+ - App Store

閱讀評論、比較客戶評分、查看截圖,並進一步瞭解「化妝史萊姆製作」。下載「化妝史萊姆製作」並在iPhone、iPad 和iPod touch 上盡享豐富功能。 於 apps.apple.com -

#14.鼻涕蟲】四種材料×無硼砂配方(史萊姆教學影片)

史萊姆 ┃作法┃ · ✓先在容器裡倒入膠水 · ✓加入亮粉、亮片或水彩 · ✓全部攪拌均勻 · ✓分次慢慢加入保養液 · ✓攪拌均勻觀察黏度 · ✓每次加入保養液.就再次 ... 於 yukiblog.tw -

#15.Top 100件自制史萊姆- 2023年10月更新

起泡膠史萊姆水晶泥史萊姆便宜全套材料包套裝自制史萊姆起泡膠. 27人說“两孩子很喜欢”. ¥. 13.9. ¥27.8. 約SGD $2.64. 已售500+件. 收藏. 700+評價. 免裁剪史萊姆 ... 於 world.taobao.com -

#16.真正的水果糖果機ASMR 手機版安卓iOS apk 免費下載

下載、閱讀評論並了解有關真正的水果糖果機ASMR 最新版本的更多信息. 製作水果糖史萊姆是一款手機遊戲,提供製作真實3D圖形和美味水果糖的驚人體驗, ... 於 m.taptap.io -

#17.孩童最愛史萊姆,含硼砂「接觸5克即致死」,TVBS危言聳聽

它的第一段是:『由膠水、硼砂等物質混合的玩具「史萊姆」近年來深受孩童喜愛,不少人還會親自動手製作。不過卻有專家指出,市面上不少史萊姆產品含有毒 ... 於 professorlin.com -

#18.製作史萊姆材料的優惠價格- 飛比2023年09月比價推薦

熱賣款#史萊姆手工製作硼砂水晶泥套裝DIY做泥的材料起泡膠泥全套材料包#史萊姆#手工DIY#材料包. 250. 蝦皮購物. 小紅書同款剃鬚泡沫史萊姆水晶泥手工製作棉花泥扁珠泥 ... 於 feebee.com.tw -

#19.史萊姆Slime是什麼?台灣PILALA 首創「自助式」史萊姆製作

COPYRIGHT: Hearst Owned 「史萊姆Slime」是能夠引發ASMR顱內高潮、色彩繽紛超療癒的手作遊戲。台灣首創史萊姆手作... 於 today.line.me -

#20.史萊姆的製作 - 彼得的痞客國度

雅菁老師特別請高年級的雅萱來當小老師,指導三四年級的學弟、妹。 史萊姆(Slime),俗稱鬼口水,鼻涕膠,水晶泥,拉伸泥。這種由膠水、水和硼砂混合而 ... 於 a8802020.pixnet.net -

#21.超簡單!史萊姆製作DIY,只要3種原料,教你做出無硼砂版 ...

史萊姆製作 DIY方法 · 1. 膠水:使用60ml膠水倒入塑膠盒中(若無法準確測量,我是直接請小孩壓著膠水數到30) · 2. 加小蘇打粉來增加柔軟度:用量一小撮即可, ... 於 evalife.cc -

#22.史萊姆- 維基百科,自由的百科全書

同時也出現在《當個創世神》等遊戲中,甚至衍生出了以其為主角的《元氣史萊姆》和《史萊姆農場》。史萊姆的形象也被製作為各種類型的商品。 史萊姆. 勇者鬥惡龍系列角色. 於 zh.wikipedia.org -

#23.Gemini的科學天地- 史萊姆的軟硬度

史萊姆 的軟硬度 · 1.在4個容器裡都放入50g膠水、10g水、1g甘油,分別編號1到4,依序加入5g、7g、、10g的硼砂水,並加以攪拌。 · 2.在4個容器內都放入50g膠水、1g甘油,分別 ... 於 class.tn.edu.tw -

#24.【史萊姆】白膠o(* ̄  ̄*)o白白胖胖起泡膠~ | 硼砂 | 新手必 ...

嗨~这里是竹子手作!我们会做一些 史莱姆 相关的 制作 、开箱、测评视频!这一期的主题是 制作 假水 史莱姆 !操作步骤超级简单还不添加硼砂水哦! 於 www.bilibili.com -

#25.Only Sense Online 絕對神境(03) - Google 圖書結果

... 史萊姆胡亂扔進鍋子裡變成黑暗火鍋風史萊姆鍋以三色凝膠偽裝成丸子完成了丸子風凝 ... 製作用完即扔的寵物結果進行各種不同的合成途中就覺得越來越有趣了聽了塔克的話我 ... 於 books.google.com.tw -

#26.黏呼呼又有彈性「史萊姆」玩具風潮席捲全球

這種玩具最早出現在1976年,當時的玩具製造商龍頭美泰兒(Mattel)在冬天推出史萊姆,並且主要是用關華豆膠(Guar gum),也就是豆科植物關華豆的萃取物做成。 於 dq.yam.com -

#27.外國Coser分享「史萊姆」製作方法,攪一下就變得黏呼呼的囉

在美國有一位Coser「Super Mary」,拍攝了短片教大家如何自製史萊姆,只要準備幾項材料,輕輕的混合攪拌就可以完成囉!? ▽直接先讓各位看看這個完成後、 ... 於 clickme.net -

#28.Pilala Park 皮拉拉史萊姆~主題課程超有趣

史萊姆製作 是現在最紅的親子活動及親子手作課程,位於中和環球購物中心三樓的Pilala Park 皮拉拉史萊姆是網路上許多媽媽推薦的史萊姆課程品牌,提供史 ... 於 nienie.tw -

#29.史萊姆DIY(防疫期間宅在家小實驗) 不含硼砂 調出喜歡的顏色

史萊姆 深受孩子喜歡的果凍狀玩具,像黏土,可以揉、戳、捏、塑型… ... 看到友人分享的文章…實在不放心給孩子玩市售史萊姆,何不自已動手DIY製作史萊姆呢?! 於 s2905074.pixnet.net -

#30.無硼砂,教你製作一款家庭版史萊姆,只需要鹽和一種化妝品

Hello,各位小夥伴們好,今天我要帶大家自製一款無硼砂無膠水的史萊姆。這次我們不用硼砂也不用膠水,用到的材料竟然是廚房裏的鹽和一種家中常用的 ... 於 kknews.cc -

#31.自製史萊姆到底安不安全?

美國康乃狄克州的兒科醫生Richard Uluski表示,製作史萊姆對孩子而言並不安全,他說:「某些化學物質不應該被用來製作玩具,太多的硼砂會導致醫療問題, ... 於 tw.news.yahoo.com -

#32.Good Smile Pop Up Parade PVC 模型- 朱菜《關於我轉生 ...

敬請搭配其他《轉生史萊姆》系列模型一同賞玩。 ©川上泰樹・伏瀬・講談社/転スラ製作委員会®KODANSHA. 更多信息 ... 於 www.hobbydigi.com -

#33.史萊姆(Slime)水黏土DIY,童年的成就感紀錄

史萊姆 (Slime)的DIY 製作過程 · 將小蘇打粉(碳酸氫鈉)倒入碗中,份量約1/2 小湯匙的份量 · 將白膠也倒入碗中 · 攪拌均勻,直到充分混合 · 想要Slime 水黏土漂亮一點,這個 ... 於 hipay0.com -

#34.- Saiga NAK

... 製作人Alex Riabo… 2023.10.09(Mon). 點擊率排名. 任天堂明星大亂鬥 ... Dragon Quest WALK x ずんだ茶寮真實手信計劃第6彈「史萊姆回復毛豆麻糬」決定發售 ... 於 saiganak.com -

#35.[Play] 自製史萊姆大成功-膠水+硼砂配方

經歷了前一晚用白膠做史萊姆的失敗實驗,隔天貓兒我改用透明膠水重新實驗,大獲成功! (: 記得膠水要挑含PVA或標有聚乙烯醇成分的才可以哦! 於 eveocean.pixnet.net -

#36.全木打造自然共融親子樂園啟動孩子創造與想像力- 寶島

史萊姆 是一種由膠水、水混合而成的粘液狀物質,觸感介於液體與固體之間,黏呼呼又不會沾手十分特別。因市面上製作史萊姆的原料品質參差不齊,身為爸媽 ... 於 www.chinatimes.com -

#37.除塵小幫手-史萊姆的清潔大作戰摘要

... 來製作史萊姆,在. 不管用途的情形下50ml 的膠水+2ml 的睛寶沖洗液+飽和的小蘇打水溶液,絕對. 可以做出好玩又水嫩的史萊姆。 二、史萊姆用於清潔上必須要避開布類或是 ... 於 science.ntpc.edu.tw -

#38.2023年10月新番一覽

、聲優和系列作品等資訊。緊密關注台灣串流平台上架動態,並統整巴哈姆特動畫瘋與YouTube觀看數據,揭示本季熱門動畫排行。現在就來 ... 》製作成電視動畫。 中文漫畫由台灣 ... 於 youranimes.tw -

#39.過敏、塑化劑… 我不給孩子玩史萊姆的4大理由!

1、史萊姆的製程,逃不開化學成分與化工痕跡! 我曾看過小學生用膠水、水、硼砂來製作史萊姆,硼砂曾經是鹼粽、脆圓的食品添加劑,在被發現會對人體 ... 於 www.ettoday.net -

#40.彰化-小星星史萊姆樂園無毒史萊姆DIY體驗教室@ chaoerh小昭 ...

有小朋友的家長對史萊姆一定不陌生我家小芯芯買過無數史萊姆甚至看影片DIY製作史萊姆現在可以直接到『 小星星史萊姆樂園』 標榜無毒史萊姆市面販售的 ... 於 chaoerh.pixnet.net -

#41.史萊姆diy材料包- 優惠推薦- 2023年10月

❤多奇❤全新套餐史萊姆史萊姆手工製作水晶泥套裝DIY做泥的材料起泡膠泥全套材料包起泡膠史萊姆. $228 - $1,138. 已售出48. 於 shopee.tw -

#42.史萊姆(slime)-安心版 - 繽紛樂地每一天- 痞客邦

張照片是莎姐~ 她是位充滿愛的無敵鐵媽媽! 就是她做了史萊姆送給瓦力跟阿莫, 讓我想到山姆繪本班的寶寶們! 哈!就決定捲袖動手來 ... 製作的過程中,. 我 ... 於 tdwm.pixnet.net -

#43.「2分鐘」兩種方式製作史萊姆該怎麼做?#手工diy ... - TikTok

8.4K 個讚,122 則評論。來自✨小丹 創意手作(@manual0612) 的TikTok 影片:「「2分鐘」兩種方式 製作史萊姆 該怎麼做?#手工diy #自製軟軟#手工#抖音 ... 於 www.tiktok.com -

#44.三種超簡單的水晶泥史萊姆製作方法,一看就懂,一學就會

用超飽和的小蘇打製作的史萊姆也成形了。它的質地非常柔軟,拉伸性很不錯。 第三個容器中加入的是汰漬洗衣液水溶液。倒 ... 於 ppfocus.com -

#45.製作史萊姆材料的價格推薦- 2023年9月| 比價比個夠BigGo

「king喵百貨」#史萊姆#水晶泥#無硼砂史萊姆材料包套裝水晶泥手工製作材料全套自製做泥的起泡膠. 藕色無硼砂夜光試玩一 $213. 於 biggo.com.tw -

#46.很大的老婆《從Lv2開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界 ...

莫可奈何之下,巴那薩只好留在異世界定居,他在森林裡打敗史萊姆,得以提升等級。 ... 《從Lv2 開始開外掛的前勇者候補過著悠哉異世界生活》動畫製作團隊. 於 www.4gamers.com.tw -

#47.防疫在家玩|史萊姆DIY|無毒史萊姆自製簡單三步驟

史萊姆 DIY材料 · 1.膠水(建議買一大罐,因為膠水用最兇) · 2.博士倫保養液(也建議買大罐的,我家有現成的,我本來就用這個牌子) · 3.小蘇打粉,家裡任何小 ... 於 tisshuang.tw -

#48.史萊姆手作組 - LiFe 生活化學

【注意事項】 ... 1. 不可食用,請放置於3歲以下孩未不得取得處,避免誤食。 2. 7歲以下孩童請家長陪同操作。 3. 手捏史萊姆前及玩樂後,需使用肥皂或洗手乳清潔。 4. 操作時 ... 於 www.lifechem.tw -

#49.Cherng馬來貘通通上榜!十大「2024療癒系手撕日曆」快收藏 ...

「做一個溫柔的人,一起溫柔地老去」,隱身在台北巷弄的工作室「一隅有花」今年特別製作 ... 姆農場》將拍成電影!鐵打的「史萊姆」蘊含大能量 · 「殭屍道長 ... 於 udn.com -

#50.史萊姆不用硼砂沖洗液8大分析! 獨家資料! (2023年更新)

超簡單史萊姆無需硼砂蘇打沖洗液| 史萊姆製作不用硼砂小蘇打. 超簡單史萊姆無需硼砂蘇打... 硼砂胶水眼药水苏打粉)到底能不能做出史莱姆... | 史萊姆製作不用硼砂小. 於 www.clarisonic.com.tw -

#51.BANPRESTO 景品關於我轉生變成史萊姆這檔事紫苑維爾德 ...

BANPRESTO 景品關於我轉生變成史萊姆這檔事紫苑維爾德拉帽T版. 於 www.hobbygarage.com.tw -

#52.史萊姆是什麼?史萊姆玩具哪裡買?5步驟DIY史萊姆無硼砂 ...

... 史萊姆製作,在其中加入許多美術素材,例如:亮片、亮粉、毛球、食用色素、公仔等。 史萊姆 ... 製作方法和技巧來引導孩子製作史萊姆。您可以與他們一起 ... 於 vocus.cc -

#53.史萊姆玩具哪裡買?史萊姆製作玩具大集合! - 親選好物

史萊姆 (Slime意思為黏液),又稱鬼口水、SLM、鼻涕膠、水晶泥、拉伸泥,易塑形,是一款由關華豆膠(在台灣屬於食品,非食品添加物,廣泛用於增稠劑、安定劑)製造,以硼砂 ... 於 bestbuy.parenting.com.tw -

#54.【DIY】史萊姆製作豪華版史萊姆自己試做上華蒙特梭利小學 ...

製作史萊姆 的材料有膠水記得膠水一定要有PVA成分的喔!!! 這是我用的膠水牌子感覺比其他牌子更容易成形而且非常便宜先將膠水倒出60g 一個小孩的量我看 ... 於 wa201380.pixnet.net -

#55.藝術小百科:Slime (史萊姆)的魔力

不過,跟我們小時候不一樣,從前我們只會在店舖裏買鬼口水,但現在孩子們或年輕人除了喜歡到格仔舖或網店搜購不同種類的slime ,還會自己D.I.Y. 製作,Slime 愛好者更會 ... 於 www.duettmusic.org -

#56.彰化小星星史萊姆樂園。全台首間史萊姆DIY教室

『小星星史萊姆樂園』是全台首間推出安全無毒材料的史萊姆DIY互動教室,以史萊姆和奶油膠DIY為主題,透過孩子雙手製作,激盪出孩子天馬行空創造力, ... 於 nanai.tw -

#57.新北室內景點推薦【UNIQUE 史萊姆實驗室】全台首家史 ...

期待已久的【史萊姆實驗室】~我們來啦!! 晨晨和喬喬原本就是史萊姆的鐵粉,之前在家裡也自己動手製作過史萊姆,所以知道要來【史萊姆實驗室】都超 ... 於 www.chenchao.com.tw -

#58.捏它、擠它、壓它!基礎PVA 史萊姆

大部分史萊姆都是以這款基礎配方為主,再另外添加其他原料。 你需要的材料. ˙ 1/2 杯(120ml)PVA白膠 ˙ 中型碗 ˙ 量杯或 ... 於 www.kidsplay.com.tw -

#59.不用飛韓國!風靡全球「史萊姆樂園」台灣首間DIY教室在彰化

軟呼呼的也太療癒了吧!沒想到韓國紅翻天的史萊姆台灣也有DIY教室可以玩囉,選擇超齊全的【小星星史萊姆樂園】就在彰化。位於延平路上的【小星星史萊 ... 於 blog.owlting.com -

#60.Boss - Official Terraria Wiki

Boss · 1 困難模式之前的Boss. 1.1 史萊姆王; 1.2 克蘇魯之眼 · 2 困難模式Boss. 2.1 史萊姆皇后 · 3 事件Boss. 3.1 黑暗魔法師 · 4 秘密世界種子獨有Boss. 4.1 機械美杜莎 · 5 ... 於 terraria.wiki.gg -

#61.黏踢踢磁性史萊姆

《黏呼呼的玩具 任你搓、捏、揉、握》. 本課程將使用無硼砂配方:膠水、隱形眼鏡保養液、刮鬍泡以及鐵粉,. 製作出有如麻糬般韌性的玩具——「史☆萊☆ ... 於 www.huashan1914.com -

#62.【教學】鬼口水/史萊姆製作,這樣也能做出百萬觀看的ASMR ...

史萊姆製作 流程 · 一開始先配置「小蘇打水」,攪拌配好先放旁邊備用。 · 在容器當中倒入「膠水」&「保養液」,並攪拌均勻。 · 分批倒入配置好的「小蘇打水」 ... 於 digitalyoming.com -

#63.持續狩獵史萊姆三百年,不知不覺就練到LV MAX(08) - Google 圖書結果

... 史萊姆三百年》第九集要同時發售附贈廣播劇 C D 的限定特裝版!緊接著確定要製作第三回廣播劇 C D 囉!掛軸採取抽獎贈送,不過所有報名者都能獲贈待機桌布,所以敬請各位 ... 於 books.google.com.tw -

#64.【史萊姆】#33 自製透明史萊姆教學 只要兩種材料 ... - YouTube

【 史萊姆 】#33 自製透明 史萊姆 教學 只要兩種材料喲. . . . 片尾有失敗教學 . . . 恩恩老師. 440K views · 5 years ago ...more ... 於 www.youtube.com -

#65.關於史萊姆的二三事關鍵詞: 膠水硼砂水溶液交聯作用

網路上有許多人分享各式各樣的材料,但我們最後發現,所有材料中最需要的主原料就是. 膠水(聚乙烯醇),雖然也有些實驗是以玉米粉、木薯粉等食品原料製作,但我們發現這類 ... 於 science.km.edu.tw -

#66.有趣到睡不著的化學: 可以用鑽石烤松茸嗎? - Google 圖書結果

... 製作史萊姆的人,是當時任教於埼玉縣立飯能南高中的的藤田勳老師。藤田老師將製作方法寫成〈一起用關華豆膠做史萊姆吧像麻籍一樣軟 ... 史萊姆的 方法。 10 橄糖中的化學糖是. 於 books.google.com.tw -

#67.网购技能开启异世界美食之旅水水的大冒险

被看似美味的料理吸引而来的魔物,是个不怕人的嘴馋史莱姆xxx的第二从魔史莱姆润水又吃又睡时而蹦蹦跳跳时而不知归路……开心又美味的异世界闯荡故事,开幕. 於 www.manhuagui.com -

#68.國小組化學科080220-封面史用說明-史萊姆的應用

由於硼砂會解離出硼酸根離子B(OH)4 與PVA 分子形成交聯作用(Cross Linking),. 使分子無法自由運動,因此有固化(變成史萊姆)的現象。在實驗中,史萊姆的製作,如果 ... 於 twsf.ntsec.gov.tw -

#69.小孩界非常流行的玩意-史萊姆

今天要來開箱自行製作史萊姆,其實之前已經搜尋網路利用自家材料來製作史萊姆,利用隱形藥水代替硼砂,也去玩具店買史萊姆專用膠水,可惜的是實驗失敗,完全不黏稠更本 ... 於 imberber.com -

#70.史萊姆獨角獸彩泥製作遊戲

產品特點: -超級有趣的水晶泥DIY遊戲可以製作數不清的水晶泥 -每月更新新的水晶泥DIY小遊戲 -製作超酷的水晶泥:獨角獸水晶泥、夜光水晶泥、泡泡糖水晶泥、磁性水晶 ... 於 play.google.com -

#71.中和環球購物中心|『PILALA 皮拉拉』史萊姆 - KiKi媽咪大小遊記

孩子們熱愛又療癒的史萊姆來嘍,現在『PILALA 皮拉拉史萊姆』進駐到中和環球購物中心,PILALA 皮拉拉史萊姆製作原料無添加硼砂,能安心體驗遊玩樂趣, ... 於 kikimami.tw -

#72.小客人來訪の手作教室:晶瑩剔透的小可愛,水晶黏土史萊姆DIY

搜尋「Slime DIY」大概可以找到100篇Borax-free(無硼砂)的配方是用Sta-flo的Liquid Starch加上白膠或膠水製作,但是在台灣買不到這瓶,所以我就查詢了 ... 於 yvonne0608.pixnet.net -

#73.史萊姆實驗室

無盡探索成就孩子的驚奇之旅 抒壓、玩樂、探索的共生關係在UIQUE史萊姆實驗室中, 孩子們能籍由史萊姆回歸玩樂的本質, 透過不同媒材間的碰撞興五感深度投人,盡情釋放 ... 於 www.taimall.com.tw -

#74.自製史萊姆到底安不安全?

由於學生們對於史萊姆的瘋狂,許多地區都出現供不應求的情形,特別是其中的一項製作材料–膠水更是常常賣到缺貨。膠水供應商Elmer的發言人Caitlin Watkins ... 於 grinews.com -

#75.史萊姆

momo購物網提供美妝保養、流行服飾、時尚精品、3C、數位家電、生活用品、美食旅遊票券…等數百萬件商品。快速到貨、超商取貨、3h超市服務讓您購物最便利。 於 m.momoshop.com.tw -

#76.【手作】【DIY】自製無硼砂史萊姆 - RuRuの手作日常- 痞客邦

孩子們玩沙、黏土之後,事後的清理真是...累人阿懶惰的露露當然不準孩子們玩。 史萊姆的優點便是沙與黏土沒有的優點--乾淨並且製作簡單、顏色也不易 ... 於 ruru6688168.pixnet.net -

#77.關於我轉生變成史萊姆這檔事 (12) - Google 圖書結果

... 姆路大人召喚真是令人痛恨至極不過!我並沒有因此陷入慌亂而是等待時機到來最後 ... 製作要是你對它出手會惹大人不快話說有件事我還是第一次聽說原來迪亞布羅很嫉妒貝 ... 於 books.google.com.tw -

#78.【親子勞作】簡單做"史萊姆"水黏土~黏呼呼的好好玩!!

1.先加入一杯蓋的膠水(約20ML),也可在加入半杯蓋的溫開水. 一開始製作,建議先試作少量的,避免比例調整失敗浪費材料 · 2.在加入適量的隱形眼鏡保養液,可 ... 於 emily7593.pixnet.net -

#79.在異世界過慢生活

... 史萊姆”。. 盡管變成最弱魔物讓他頗有怨言,三上悟還是… 成爲鐵匠在異世界度過悠閒人生– 包子漫畫. 英造向神許願想靠製作物品的興趣過活”得到以鍛造爲 ... 於 girlsb3p.essextouristguide.co.uk -

#80.【幼兒教育】史萊姆是什麼?史萊姆玩具哪裡買?5步驟DIY史 ...

史萊姆 是什麼,史萊姆是一種由膠水、水和硼砂混合而成的粘液狀物質,又稱鬼口水。因觸感十分特別介於固體和液體之間,又不會黏手,成了孩子們最喜愛、 ... 於 arielnews.pixnet.net -

#81.UNIQUE史萊姆實驗室台中大遠百玩手作|黏踢踢驚呼連連

選好自己想要做的東西,接著老師就會分工具與材料,所有材料都是安全無毒,跟著老師一步一步製作加入定量的配方,中間過程就是攪拌攪拌再攪拌,攪到Olivia ... 於 tsaibibi.wordpress.com -

#82.UNIQUE史萊姆實驗室|品牌介紹|台北忠孝館

... 史萊姆DIY專門店,店內採用來自韓國專用品牌,不含硼砂的安全材料,透過有趣的實驗步驟和沉浸式體驗課程,帶著孩子從無到有一步步做出專屬自己的史萊姆,製作過程超級紓 ... 於 info.sogo.com.tw -

#83.《關於我轉生變成史萊姆這檔事》宣布原作小說10 周年企劃第 ...

由伏瀬創作、みっつばー擔任插畫,並多次改編成電視動畫及劇場版的輕小說作品《關於我轉生變成史萊姆這檔事》,官方在今(19)日進行的「『劇場版轉生 ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#84.超軟史萊姆&蓬鬆史萊姆- (無硼砂版) - 親子一起WHY - 痞客邦

(106.06.08文) 史萊姆- (無硼砂版) 想了解原理的可參考http://zfang.zipko.info/368.html 無硼砂史萊姆做法很多種, 我試做過的有: *兒童牙膏:膠. 於 whyfish.pixnet.net -

#85.【自製史萊姆零失敗】一次成功製作鼻涕蟲/鬼口水比例| 雙妡媽咪

自製史萊姆必讀成功秘訣 ... 小蘇打粉可以先1:100比例泡成水,水務必使用煮過的水,可以防止製作完成後的史萊姆快速發霉。 史萊姆黃金比例膠水10:小蘇打粉水6,含有 ... 於 heidihihi.com -

#86.快來看簡單史萊姆製作方法,只要3種材料

【史萊姆製作材料】 · 1. 膠水150ml (白膠或透明膠水都可以)。 · 2. 小蘇打粉1小匙 · 3. 隱形眼鏡沖洗保養液1大匙. 於 mamibuy.com.tw -

#87.世界盡頭的聖騎士鐵鏽之山的君王-第2集

製作 公司. 製作公司:. OLM. 、. Sunrise Beyond. 導演. 導演:. 岩永彰. 配音 ... 關於我轉生變成史萊姆這檔事劇場版紅蓮之絆篇. 劇場版転生したらスライム ... 於 www.litv.tv -

#88.關於我轉生變成史萊姆這檔事 (15) - Google 圖書結果

... 製作衣服。試試迪亞布羅教我的「物質創造」,結果意外地一下子就成功了。 o o o 0 o 0 o 根據製作人的. Ultimate Slime 讓自己的身體轉變成這個世界上第五個「龍種」目龍 ... 於 books.google.com.tw -

#89.科學遊戲-化學-史萊姆DIY

想要製作化學史萊姆非常簡單,首先要製作的是硼砂的飽和水溶液。而飽和與否,可以看看杯子底部是否有未溶解的硼砂晶體。在這些晶體上方的透明溶液 ... 於 kingdarling.blogspot.com -

#90.大人孩子都爱的自制无硼砂史莱姆

最近在各大网站上,自制史莱姆风靡,千奇百怪的制作方法,看完觉得自己分分钟也能做个史莱姆。 这里先说说为什么大家都开始自己做史莱姆,外面卖的水晶泥 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#91.史萊姆的第一個家

一套將網路上所有能見得到的解碼程式(Codec)全部收集於一身的影音播放軟體。謝謝網友Reny Rainer 推薦^_^ 請到軟體下載區(影片播放)下載。 Avast Clear v23.10.8563 中文版 ... 於 www.slime.com.tw -

#92.史萊姆材料包- 人氣推薦- 2023年9月

史萊姆 材料包網路推薦好評商品就在露天,超多商品可享折扣優惠和運費補助。史萊姆材料包套裝起泡膠水晶泥手工制作全套便宜做泥的起泡膠【熱銷現貨 】剃須泡沫史萊姆 ... 於 www.ruten.com.tw -

#93.3种方法来用硼砂制作史莱姆

制作 透明史莱姆 · 1. 制作硼砂溶液。把1茶匙(5毫升)硼砂倒入1杯(240毫升)热水会中,搅拌直至水变清澈。 · 2. 在碗里倒入110克胶水。 · 3. 开始添加硼砂溶液。不要把所有的 ... 於 zh.wikihow.com -

#94.某大叔的VRMMO活動記1

無論是享受冒險,還是製作專屬料理與武器,標榜超高自由度的VRMMO.「重啟.自由之 ... 關於我轉生變成史萊姆這檔事(20). 79折$221 ... 於 www.books.com.tw -

#95.【史萊姆黏土】無硼砂,製作簡易迅速,成本低廉,好玩好用!

啊哈! 前陣子參加姪女學校園遊會,無意間發現製作史萊姆黏土的簡易方法! 超手殘的Dark Chocolate媽都能做喔!材料準備簡易,安全便宜又好玩, ... 於 chrcurtis.pixnet.net -

#96.【科學好好玩】自製史萊姆失敗記

平常媽媽其實不太讓小孩玩市售史萊姆,但因為這個自製的成份真的很簡單,加上比較起來比黏土好收拾多了,在時間範圍內媽媽也就放任兩小去了。 可就像黏土 ... 於 mamaclub.com -

#97.寶貝最愛的史萊姆,竟然可以自己做!? 沒錯 - Facebook

... 來看影片,做屬於你的清潔皂 史萊姆 ❤ 用植物成分 的清潔皂,做 史萊姆 ,也更安心唷! 想不到清潔皂除了清潔、不傷手以外,還有這個功能吧成功 製作 ,真 ... 於 www.facebook.com -

#98.史萊姆動手做

想要親手試做的玩家可以先用這款遊戲預習一下噢! 遊戲操作:以滑鼠操作進行遊戲,點擊道具製作史萊姆。 於 www.i-gamer.net -

#99.MR.JOE HOBBY 模型專門店

關於我轉生變成史萊姆這檔事 · 七龍珠 · 火影忍者 · Fate 系列 · 蠟筆小新 · 通靈王/ 通靈童子 · 哥吉拉、金剛怪獸宇宙 · 宮崎駿吉卜力 · 迪士尼卡通DISNEY · 福音戰士 ... 於 store.mrjoe.com.tw