台灣 缺乏 職人精神的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘇雪莉(蘆薈姐姐)寫的 村家味:從兩株蘆薈到行銷國際的三代女力傳奇 和李俊明的 逆風而行 向陽而生:上緯與台灣離岸風電都 可以從中找到所需的評價。

另外網站創辦人白手起家,開創國內奢石市場 - 承豪石材也說明:台灣 最頂級的石材品牌,北中南共四間展示中心,「石材狩獵師」陳博崑, ... 利Verona石材展及參訪世界最大精品石材商Antolini,深感市場上缺乏高品質的珍稀礦石,決心 ...

這兩本書分別來自日日學 和天下雜誌所出版 。

國立暨南國際大學 兩岸高階主管經營管理境外碩士在職學位學程 葉家瑜所指導 馬拉茲麻子的 建築環境美護產業的經濟趨勢與政策發展探究 (2020),提出台灣 缺乏 職人精神關鍵因素是什麼,來自於建築環境美護服務產業、質性研究、勞力短缺、技術證照、產業發展。

而第二篇論文中原大學 商業設計研究所 黃哲盛所指導 楊宜榛的 聯結工匠職人與設計工作者共創價值之平台設計 (2018),提出因為有 傳統工藝、工匠職人、共創價值、平台設計的重點而找出了 台灣 缺乏 職人精神的解答。

最後網站蕭瑟寡人 [創業.文化.科技]幹話集 - Google 圖書結果則補充:先前還聽到台灣許多人在談甚麼日本的「職人精神」,看有一些日本人一輩子就是專注於釀 ... (完) 我們缺乏思辨觀 2015/6/24刊登於報橘,原標題:「出國打工度假、遊世界 ...

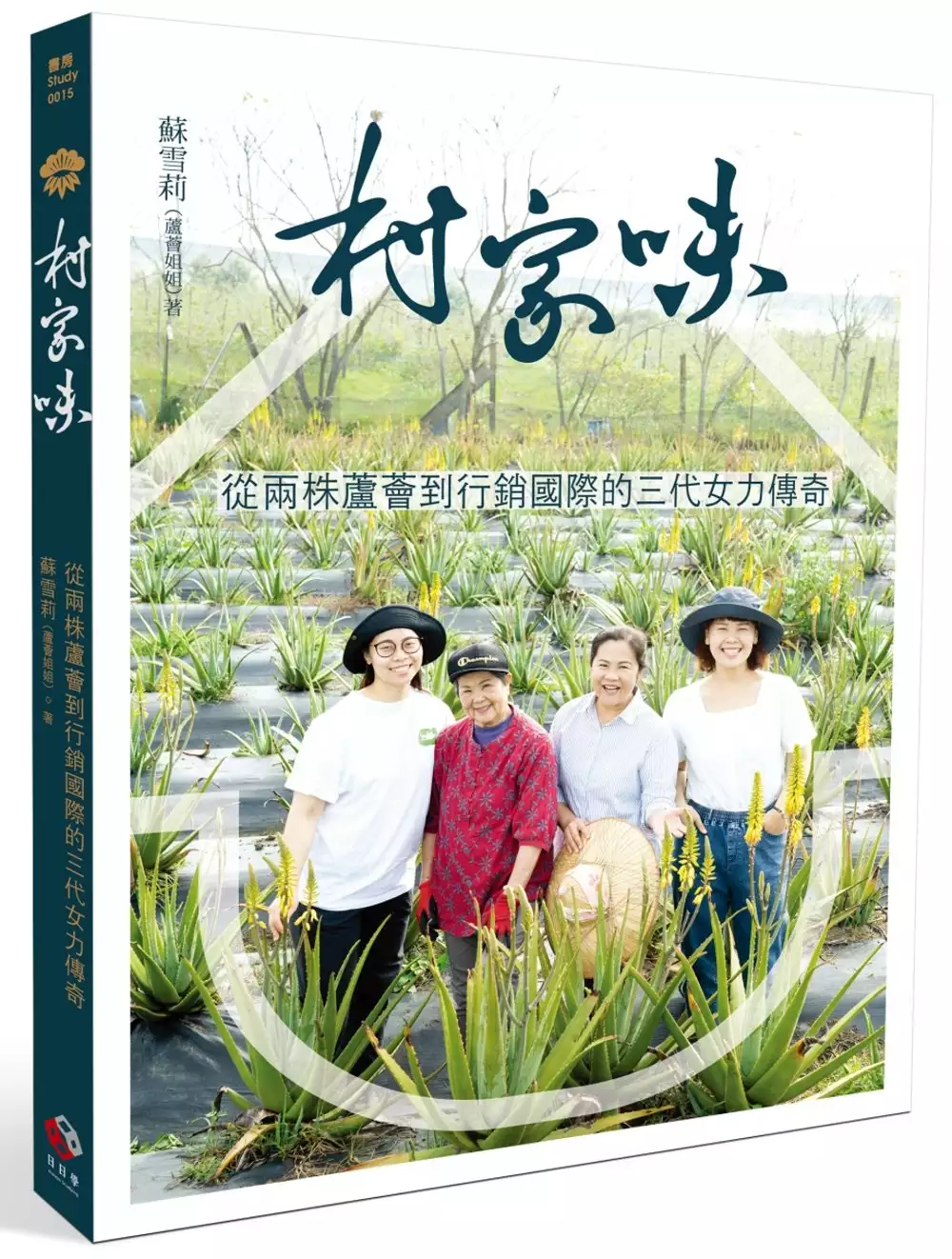

村家味:從兩株蘆薈到行銷國際的三代女力傳奇

為了解決台灣 缺乏 職人精神 的問題,作者蘇雪莉(蘆薈姐姐) 這樣論述:

從兩株蘆薈到行銷國際,村家味的三代女力傳奇 從文具公司的美術設計課長到種植蘆薈、開發設計蘆薈食農產品,後來更進一步投入有機耕種的達人女農,品牌形象建立將產品行銷至國際。一路走來,角色轉換不同,挑戰也不一樣!蘆薈姐姐──蘇雪莉卻都能排除萬難達成任務,具啟發性的經驗,真實的藍圖,將家庭與事業經營得有聲有色!仔細推敲,這個蘆薈家族從蘆薈阿嬤算起,到蘆薈姐姐,以及下一代從俄羅斯、澳洲學成投入家族研發行銷行列的女兒們,三代女力,展現台灣女性努力堅毅、聰慧踏實、幽默風趣的女麗精神! 獻給台灣三代女性的溫暖家書 家族史的書寫,是社會史、國家史的一部分根基。作者的媽媽(蘆薈阿嬤)每次看到

日本電視劇《阿信》奮鬥故事的情節,就感慨地提及她這一生走來,其實就是臺灣阿信!那些生於1930年代的女性,每一個都是阿信!作者蘇雪莉出生於經濟蓬勃成長60年代,家庭的牽絆與事業的維繫是她們那個年代的煩惱!而作者的女兒們生在自由、開放的90年代,往世界的盡頭單飛,是她們心心念念的壯志雄心!這三個世代將生命裡走過的點點滴滴分享給讀者,這樣爬梳家族故事與親子互動的書寫,宛如一篇篇溫暖的家書,是作者獻給台灣女性的情書。 打破女性難以從農的刻板印象 女性從農在21世紀的今日,已經不是新鮮事了,新一代女農更可以是名符其實的女性經理人、企業掌舵者!作者與其家族三代女性,從種植蘆薈開始接觸農事,到開

展有機農業、經營有機農場及行銷農產品,從外行到熟稔,每一件事都是頭一遭,都是從無到有的開創;作者沒有因為自己身為女性而無助退縮,或者認命地認為女生不可能完成,反而打破女性從農的種種藩籬,將本身的優點發揮到極致,加上隨時充電、學習不倦的個性,因而走出自己的一條康莊大道! 本書沒有哭哭啼啼的奮鬥血淚史,有的只是字字真誠、娓娓道來,從農經歷與故事的溫馨分享。就像蘇雪莉常說的:「人生沒有用不到的經歷,把握學習時光,努力當下,築夢踏實。」這經歷過的點點滴滴,才是人生的日常養分。 鮮活生動、玩轉古今的食譜故事 本書最後一個章節,選用「雪莉太康有機農場」和其他產銷班班員,自產的優質時令食材,

烹調出蘆薈纖蔬沙拉彩蔬麵、蘆薈蛤蜊湯、蘆薈甜心茶、茶麻雞、甜菜根酸奶沙拉、米豆素粽、麻油薑桂圓米糕、芋香米粥海鮮鍋、娘惹糕等38道各式各樣的風味食譜,有傳統農家的古早味、方便快速的家常菜、西式的點心與麵包,還有嶄新的創意料理,以及飲品,宛如一場玩轉食材,豐富味蕾的新體驗。 特別是在地農家古早味料理,作者用心附上講古小故事,更能展現懷舊風情。例如割稻飯──從前的農業社會,稻子的收成是非常重要的事,關乎一年生計,因此農村的厝邊隔壁會全員出動協助割稻。要割稻的農家,其負責廚房事的「查某人」就要做出五、六頓飯(凌晨五、六點的早頓,早上八點的點心,正午一頓,下午三點吃豆簽麵或米粉湯,完成割稻入穀倉

後五點半、六點的正式晚餐,正式晚餐一定要有雞、魚、豬肉,要澎派一點),讓所有參與的人都能吃到,以此答謝襄助之情;而正午的那一頓,要吃的就是「割稻飯」!吃割稻飯一定要用大碗公,米飯裝得尖尖的,配料裝得滿滿的,以示誠意。 本書特色 ★展現家族凝聚力:全文清新、平實,娓娓道來三代家族溫馨、團結的成長親情紀事,以及艱辛務農故事。 ★商戰開疆闢土女力:異想天開?同行競品的爾虞我詐?品牌形象建立,從無到有的各式產品研發、製作、包裝、通路推廣,以及媒體露出、參展、比賽,甚至行銷國際等具體實務過程。 ★食農體驗寓教於樂:致力推廣有機栽種、友善土地的「食育」,希望消費者能擁有、實踐美好安心生

活,吃健康又滿足的食物。 ★產地到餐桌的美味魔力:蘆薈不只能做保養品,利用蘆薈及相關產品的烹調應用食譜,不論傳統古早味、家常、創意菜色,甚至西式料理通通不藏私大公開。 各界盛讚推薦(依姓氏筆畫排序) 雪莉的新書,能拋磚引玉,告訴想從農的人,不要放棄希望。當你往目標的路上堅定前進,一定有人會來幫助你,這就是信念的吸引力。有夢,就去追,有理想,就努力地去實現! 李建裕/台南市政府農業局局長 雪莉姐這本新書除了從農心路歷程,還有許多古早味和創意食譜,光憑這一點,就值得大家買來收藏!我親自品嘗過她所製作的美食,真的非常好吃! 林子仁/屏東農產股份有限公司副總經理

此刻,疫情、天災、戰火在世界紛擾不斷,糧食短缺、氣候變遷與環境污染等問題串連一氣。如何溫飽?友善地球環境?從雪莉姐身上不知不覺就能找到答案! 林苑暉/中華醫事科技大學餐旅管理系副教授 「太康有機農業專區」裡的「雪莉太康有機農場」,是少數女性農友投入有機農業領域,並且得到巨大成功的範例。蘇女士將農產行銷及從事農業的經驗無私地在書中傳承,也可看出雪莉班長的不平凡之處。 郭信良/台南市議會議長 對於農業發展這件事,雪莉不是只有從農生產而已,他們的眼光更擴及農作生產之後的包裝、加工、行銷與推廣,從產、製、銷各方面提升,才能因應競爭,維持永續發展。 陳俊言/行政院農業委員

會輔導處處長 早些年雪莉常跟著協會一起到澳門等國外城市參展,推廣台南優質的美食與伴手禮,對客人解說時,都是歡喜、親切;如同本書用語平實,娓娓道來,果然很有雪莉的風格! 陳碧珠/台南市府城文化觀光產業協會理事長 現代的農業已不是男性的天下,女性也能撐起一片天!「蘆薈姐姐」蘇雪莉就是讓人讚賞的女力佼佼者。本書對於女性從農者有許多建議與經驗,對女農及有心經營創新事業的年青人來說,是一本很勵志好書。 曾佳哲/台南市仁德區農會總幹事 雪莉經常上課充電學習新知,身為產銷班班長,她也爭取公部門資源到太康辦活動,讓民眾了解有機農民的努力,期望能獲得更多消費者的支持,竭盡全力爭取到更多

的訂單,並讓更多年輕一輩的農民,也一起投入有機農業這個行列。 黃山內/財團法人和諧有機農業基金會董事長 雪莉的家庭受到母親的影響,繼承了溫婉、風趣卻堅韌、頂真的真性情,展現在做人處事、待人接物上,並進一步在女兒們的培育與教養上實踐溫暖家風,這樣的「女力VS女麗」的風格,是最最珍貴的傳家之寶。 黃偉哲/台南市市長 對於女性參與(有機)農業生產與行銷工作,雖然體力不如男性,但她們擁有男性較缺乏的耐力與持久性,表現在農事方面執行得更為細膩!尤其在農業行銷方面,常常表現特別傑出。 鄭鴻權/台南市太康有機農業生產合作社理事主席 從台南農改場副場長到擔任農糧署南區分署長,

因業務關係和雪莉多所接觸,我一路見證雪莉的成長。她和產銷班成功執行有機農業推廣計畫「2021歡暢秋收」活動,妥善規劃食農教育體驗區,讓親子參與有機食材的種植與採收,藉此闡述有機食農教育的理念。 羅正宗/行政院農業委員會農糧署南區分署長 雪莉在種種角色的每一回變換,都是一次次成長與蛻變。更難能可貴的是,她總是保持著對土地的初心,秉持著「利他」的精神,這一點,是雪莉的個性使然,看了本書,你會發現,那是母親蘆薈阿嬤所一脈相承的家風。 蘇煥智/前台南縣縣長

台灣 缺乏 職人精神進入發燒排行的影片

「雖然時間晚了,但開始了第一步。」睽違了20年,第一座國家級的攝影機構終於開幕,讓攝影作品有了第一個家。在歷經建築選址、修復,與攝影作品的田野調查後, #國家攝影文化中心 目前已收藏逾一萬件作品,是建構攝影文化的重大里程碑。而建築的前身為1937年落成的「#大阪商船株式會社台北支店」,為日本建築師 #渡邊節 在台唯一已知的作品,建築本身以及掛牌後的國家攝影文化中心,都背負著建構與延續歷史的使命。

本次「V-Touch展覽: 國家攝影文化中心建築與設立意義」邀請建築文史工作者 #凌宗魁,從建築古蹟的歷史切入,到修復國家攝影文化中心與後續規劃,若台灣日後將會不斷面臨古蹟活化的考驗,參照攝影中心在古蹟轉換為文化場域的過程,有什麼細節可以參考?過去,台灣攝影史的建構多為由民間攝影藝術家各自點狀的努力,如今國家攝影文化中心的成立,是攝影文化發展的開端,攝影中心的定位為何?攝影中心目前最應該著手的事情有哪些,才能補足攝影在台灣長時間缺乏主要機構推動的歷史空白?關於攝影文化的影響則邀請Lightbox攝影圖書室創辦人 #曹良賓,分享對於國家攝影文化中心的產業觀察,以及對於該中心的展望。

🔔訂閱典藏ARTouch YouTube 頻道,開啟小鈴鐺,鎖定每個月的V-Touch 優質藝術影音單元: https://bit.ly/3v5AZWZ

📌下載「TW Art Guide 臺灣藝術指南」app,鎖定國家攝影文化中心現在展什麼?

ios版:https://apple.co/3sea61k

Android 版: https://bit.ly/2Ruykrx

📌相關閱讀:

臺灣百年攝影史,國家攝影文化中心官網典藏精選https://bit.ly/3sGvg8p

攝影界引頸期盼的國家級機構,攝影文化中心臺北館公布開館日期:https://bit.ly/3ehG9Zf

國家攝影中心臺北館正式試營運,將跨出臺灣攝影產業健全第一步:

https://bit.ly/3gnU9n7

出品 Presented by|典藏ARTouch

企劃 Director|張玉音 Chang Yu-Yin、許雲喬 Hsu Yun-Chiao

翻譯 Translator|趙士雄 Joey Chao

攝影 Photographer|王士源 Wang Shih-Yuan、蘇家弘 Su Chia-Hung

製片 Producer|白郡婷 Pai Chun-ting、蔡念栩 Tsai Nien-Hsu

剪輯 Editor|王士源 Wang Shih-Yuan

剪輯助理 Assistant Editor|蔡念栩 Tsai Nien-Hsu、劉禮瑜 Liu Li-Yu、陳美如 Chen Mei-Ju

調光 Colorist|王士源 Wang Shih-Yuan

混音 Re-Recording Mixer|鄭曉駿 Cheng Hsiao-Chun

特別感謝 Special Thanks|凌宗魁 Lin Tzung-Kuei、曹良賓 Tsao Liang-Pin 、國家攝影文化中心 National Center of Photography and Images

-------------------------------

🔹V-Touch 介紹

隨著媒介轉向帶來閱聽習慣的改變,《#典藏》延續「#ARTouch」的「Touch」精神,在未來定期出品的「V-Touch」中,將原先雜誌翻頁或瀏覽網站所留下的指紋,轉換為播放鍵,便是希望數位時代下的讀者,在「點擊」播放後,將此一觸覺,經由媒體的引介,穿透至影像中對「#展覽」、「#人物」、「#談話」、「#藝術史」等「觸摸」。而「V-Touch人物」系列將帶領讀者走進藝術家工作室,欲觸摸以揭開的過程面紗,除了是創作的實驗與勞動,更含括生活、養成及職涯的多維向度,藉此更為立體地理解藝術家及其創作脈絡。

建築環境美護產業的經濟趨勢與政策發展探究

為了解決台灣 缺乏 職人精神 的問題,作者馬拉茲麻子 這樣論述:

台灣建築環境美護服務產業年產值高達仟億元,從業人員高達50萬人,隨著國內經濟的發展,國人對建築物環境美護服務的需求與日俱增,但產業面臨到高成本、利潤低、勞動量大、薪資普遍偏低、勞動人力不足等問題。本研究採用實證分析方法進行研究,收集相關資料包含產、官、學及網路相關報導,再進一步用文獻分析法與個案分析法,對建築物環境美護產業進行相關研究分析,包括勞動力缺乏、社會對建築物環境美護產業觀感、產業發展、AI智慧對產業影響、證照制度落實、產業法治、產業政策等方面,逐一探討分析建築物環境美護產業的趨勢與發展。產業發展仰賴民間企業與政府的協力合作,一方面企業成立公會,讓建築物環境美護產業同業能凝聚共識,提

升產業形象及人員技術證照化,一方面政府單位更需針對清潔產業設立事業主管機關,讓清潔產業的相關證照法治化,提升清潔產業的技術與品質,進而提升薪資與職位,可改善人力上常態性短缺的問題,並借鏡日本在清潔從業人員的職人精神與教育訓練等產業模式,提升清潔業的社會地位。本研究結果提供政府與業者對此產業在未來發展的規劃與政策。

逆風而行 向陽而生:上緯與台灣離岸風電

為了解決台灣 缺乏 職人精神 的問題,作者李俊明 這樣論述:

「勇於逆風前行,夢想,將會向陽而生」 看蔡朝陽帶領上緯,從無到有 開拓出台灣離岸風電的第一步 讓世界看見,台灣,有這麼好的風資源 離岸風電的開發看似一個千載難逢的機會,但也可能是會失去一切的豪賭。 台灣有著得天獨厚的海洋資源,可以發展效益可觀的海上風場,然而海上風場開發的高風險、高資金投注與複雜的建置技術,讓人望之卻步。 看台灣本土團隊,如何踏出開發離岸風電的第一步? 從蔡朝陽以風力葉片材料製造商身分,決心投入離岸風電開始,各種譏諷、不看好就不曾消失,但蔡朝陽率領上緯團隊跨越種種困難,從建立在地居民互信共榮機制、落實海洋環境保護、克服海上施工困難、符合政府法

令規範到籌措龐大資金等,以「憨牛」的精神,醞釀台灣離岸風電的遠大夢想。 蔡朝陽說:「我認為我是做對的事情,是對台灣未來、後代子孫,留下一個好的環境。」 因為上緯,我們相信台灣確實擁有優良的風場;因為上緯,我們相信本土企業也能開發離岸風電,不輸國際大廠。上緯以開創者之姿締造了歷史,卻又遭逢重挫,從開闢新天地的拓荒者,到被排除在台灣離岸風電的開發與運營之外,蔡朝陽與上緯走過怎樣的路,對台灣離岸風電的未來,又帶來什麼啟示? 名人推薦 行政院副院長沈榮津 國立政治大學名譽講座教授司徒達賢 英國在台辦事處代表唐凱琳 (Catherine Nettleton)

聯結工匠職人與設計工作者共創價值之平台設計

為了解決台灣 缺乏 職人精神 的問題,作者楊宜榛 這樣論述:

現今多數傳統工藝逐漸走向沒落,職人雖擁有良好技藝,卻缺乏了傳承與創新,產品無法符合時代需求和生活場景,逐漸被時代所淘汰,許多優秀的傳統工藝即將面臨失傳。在工藝產品設計的領域中,設計工作者有好的概念發想和創意,卻因專業技術面不熟悉,不知道該去哪裡尋求專業的職人。本創作為創立讓從事傳統工藝的職人與設計工作者相遇的平台,主要進行品牌共創價值模式規劃與平台內容介面設計,並以國立臺灣工藝研究發展中心執行的三項計畫作為案例分析,探討不同計畫中設計工作者與工匠職人合作的策略,以及網站內容和後續成果,繼而設計出本創作平台架構與內容,期許能為工匠職人與設計工作者解決問題並達成價值共創,也運用所學為傳統工藝加值

。

想知道台灣 缺乏 職人精神更多一定要看下面主題

台灣 缺乏 職人精神的網路口碑排行榜

-

#1.一場劃時代餐會:中台灣餐飲職人跨界打造「野.臺.繫」

2013 年底,阿元主廚和家人在家鄉南投成立英雄餐廳,雖然在饕客間好評不斷,也有很多專程從台北南下的客人,可是偏鄉交通不便、資源缺乏、人口外移仍 ... 於 nommagazine.com -

#2.日本動漫與性產業創新發展對於台灣的影響The Influence of ...

在對於任何職業予以保持尊重且負責任的認份精神,使之被譽為“職人最多的國家”,而. 不管是動漫產業的文化創新,或是性產業的創意發展,都讓我們見識到一個國家一個人民. 於 wpc.stu.edu.tw -

#3.創辦人白手起家,開創國內奢石市場 - 承豪石材

台灣 最頂級的石材品牌,北中南共四間展示中心,「石材狩獵師」陳博崑, ... 利Verona石材展及參訪世界最大精品石材商Antolini,深感市場上缺乏高品質的珍稀礦石,決心 ... 於 www.chenhowmarble.com -

#4.蕭瑟寡人 [創業.文化.科技]幹話集 - Google 圖書結果

先前還聽到台灣許多人在談甚麼日本的「職人精神」,看有一些日本人一輩子就是專注於釀 ... (完) 我們缺乏思辨觀 2015/6/24刊登於報橘,原標題:「出國打工度假、遊世界 ... 於 books.google.com.tw -

#5.EASYMONKEY: UNDERSTAND 日本男性內褲品牌-台灣官方 ...

UNDERSTAND日本男性內褲品牌,用亞洲男性的平均身材為基準,以日本一絲不苟的匠人精神,服貼俐落的剪裁,取代國外品牌局部過大的鬆垮問題, ... 於 tw.under-stand.jp -

#6.【味榮】黃金歲月禮盒-C組

延續味榮三代工藝職人精神,挑選各地誠信傳承的製油職人,由味榮監製行銷的雙品牌 ... 『黃金歲月』有機醬醋禮盒組,想傳達味榮在台灣物質缺乏的農業時代,豐富美味在 ... 於 www.weijung.com -

#7.球拍背後的靈魂穿線師職人精神- Newsweek - 小世界

邱健寧進一步表示,目前在台灣,穿球拍的利潤並不高,因此選擇除了本職穿線師外,也一同經營球具相關裝備的販賣,若想單純以穿線師為職,就可能需要長時間 ... 於 shuj.shu.edu.tw -

#8.蛋黃酥由來 - gd-bau.cz

中秋吃蛋黃酥的由來無可考究,早期農業社會物資缺乏,糕餅對於一般人家 ... 只是大眾傳統印象的蛋黃酥,而是一種展現了台灣當代職人精神的創新演繹。 於 gd-bau.cz -

#9.賣的不只是咖啡,而是一種職人精神! LEHO台灣良品的品牌電 ...

然而,受限於品牌知名度不足,很多消費者不知道台灣就有高品質咖啡豆。其實,全台灣各行各業的職人也面臨同樣困擾:產品製作再精良、理念再好,若缺乏 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#10.《職人》SHOKUZiNE 讓臺灣看見專業募資計畫 - flyingV

... 職人精神,在日本是指工匠以嚴謹的態度,加上長年砥礪的技術,融入個人美學,去打造極致的作品。這種一絲不苟的匠人文化,成就了日本細膩的工藝之美。 在台灣的 ... 於 www.flyingv.cc -

#11.逆風而行向陽而生: 上緯與台灣離岸風電| 誠品線上

著有《職人精神再發現》、《跨海的守護者:新光醫院扎根帛琉醫療的故事》、《愛的先行者:翻轉五 ... 離岸風電的開發,在台灣是一項完全缺乏過去經驗的大型建設專案。 於 www.eslite.com -

#12.SIND-大尺碼-男吸排涼感T-灰藍-B63620

職人精神. 台灣製造吸濕排汗. 瞬間降溫 【商品特色/規格】 材質:聚酯纖維91% 彈力纖維9% 特色:◎有彈性◎厚度薄◎平滑舒適面料◎實穿好搭配◎台灣製 於 mall.iopenmall.tw -

#13.柯師傅的山海大經 30年台灣環境全記錄 - 上下游新聞

一般被稱作師傅者,是身懷手作技藝的匠師,而將全副身心投注環境報導的柯金源,工作之執著、專注與細膩,秉持的確實是有如手工藝師般的職人精神。 於 www.newsmarket.com.tw -

#14.百年大計-國產材進行式 - 我們的島- 公共電視

台灣 的森林歷經大伐木時期,珍貴檜木林幾乎被砍伐殆盡,引發水土保持及 ... 瓶蓋工廠,建築師郭恩凱把林業與木業的意象,帶進這個強調職人精神的展 ... 於 ourisland.pts.org.tw -

#15.威士忌尋道之旅:日本威士忌中的職人精神與美學之道 - 博客來

書名:威士忌尋道之旅:日本威士忌中的職人精神與美學之道,原文名稱:The Way of Whisky: A Journey around Japanese Whisky,語言:繁體中文,ISBN:9789578722460, ... 於 www.books.com.tw -

#16.百變肉品專家寓教於樂的斜槓人生

農曆新年是團圓相聚的重要時刻,以前物資缺乏只要能在過年吃上肉就幸福 ... 堅持使用通過台灣合格檢驗,零檢出瘦肉精的豬肉,更秉持職人精神製造工藝 ... 於 market.ltn.com.tw -

#17.文總訪尋隱身巷弄角落的在地職人,在傳統工藝與創新技藝領域 ...

職人 百工是國家根基,象徵社會百業的朝氣,許多在地職人更是默默創造、累積台灣 ... 尋找文創職人,拍攝3-5分鐘紀錄短片,串聯不同的「匠人魂」,形成台灣精神的底蘊。 於 www.gacc.org.tw -

#18.台北S HOTEL中秋節禮盒!結合在地職人精神推出古早味蛋黃 ...

今年中秋S Hotel推出大小朋友都喜愛的古早風味蛋黃酥,結合台灣在地傳統百年傳承的製餅精神,師傅以手心的溫度,將您的誠意增溫,摻入餅中。傳達給每一位充滿情感的 ... 於 www.wowlavie.com -

#19.Netflix 上的片單都看膩了嗎?盤點4 部優質台灣好劇 - PopDaily

盤點4 部優質台灣好劇,從中看見傳統職人精神的堅持! ... 可是因為與現今潮流不符、缺乏後人傳承技藝,很可能再過不久就會面臨徹底失傳的危機。 於 www.popdaily.com.tw -

#20.蛋黃酥由來

中秋吃蛋黃酥的由來無可考究,早期農業社會物資缺乏,糕餅對於一般人家 ... 只是大眾傳統印象的蛋黃酥,而是一種展現了台灣當代職人精神的創新演繹。 於 style-alpaga.fr -

#21.也愛把一件事做到頂尖!從赤崁糖製作過程看見府城職人精神

從古早味的黑糖,到時髦的花草茶。台南人愛吃甜無極限,其中之最就在赤崁堂……。 如果問你,全台灣吃最甜 ... 於 www.storm.mg -

#22.我們為什麼缺乏日本那樣的「匠人精神」與「職人文化」 - 壹讀

但到底是什麼原因造成我們缺乏這樣的人與這樣的精神呢?我自己有幾點淺薄的思考。 一、我們沒有老鋪與職人. 我去台灣的時候,發現街頭有很多老鋪,掛 ... 於 read01.com -

#23.教學的技術 - Google 圖書結果

我常對他說:「台灣缺乏競爭力,不能全怪年輕人,或者推給年輕人缺乏求知動機,我們可以想想, ... 一種職人精神與進擊技術的最佳態度,他是教學技術的最佳實踐者。 於 books.google.com.tw -

#24.日本職人精神化不可能為可能日本葡萄酒清爽來襲 - 食力

但事實上,根據2016年統計,日本國內葡萄酒總生產量已經達到16638千公升,以一瓶720ml的葡萄酒為計,相當於生產了足夠平分給全台灣人口的2300萬餘瓶。 於 www.foodnext.net -

#25.GARMIN fenix熊概好,串聯最強山林系職人與百萬人氣 ...

智慧穿戴裝置領導品牌Garmin,串聯山林系戶外職人與百萬部落客為台灣黑熊保育 ... 年全新上市fenix 6進階複合式GPS腕錶,秉持永續使用精神,包括雪羊 ... 於 watchviews.com -

#26.12瓶鮮奶為孩子灌溉希望Janet邀你一起捐鮮奶獻愛心

嚴選好鮮奶,灌溉千顆希望種子兒福聯盟調查,台灣65%的弱勢學童缺乏鈣質 ... 的細心飼養與健康管理、製乳過程到低溫配送,均秉持職人精神與最高規格 ... 於 www.vogue.com.tw -

#27.聖保羅烘焙

... 每一個作品都注入職人精神與熱情聯絡地址嘉義市西區劉厝里劉富街21號; ... 台灣烘焙大賞推薦#25:聖保羅烘焙花園聖保羅q餅台灣烘焙大賞用研發的 ... 於 mikkohaikonen.fi -

#28.讓平凡化身為藝術。日本職人精神 - 旅色

特集一覽|提供給台灣人旅日時的雜誌【旅⾊】 於 tabiiro.travel -

#29.【松園食品】用心於健康訴求的好麵松園極品手延麵辛禮盒

規格介紹: 真正職人精神,用心好麵。以健康麵食為訴求, 將台灣麵食品牌推向國際。 於 www.chengsen.com.tw -

#30.許詩愷/精靈寶可夢紅了,任天堂的職人精神還在嗎? - 報導者

許詩愷/精靈寶可夢紅了,任天堂的職人精神還在嗎? ... ガラパゴス化),諷刺工商界缺乏全球視野及變通性、固步自封的心態,加拉巴哥化更從手機產業 ... 於 www.twreporter.org -

#31.國立交通大學機構典藏系統版權所有Produced by IR@NCTU

他們認真且嚴謹. 地製作每一項作品,展現堅持的精神。台灣現今亦有許多職人,守護著凋零的傳統工藝,而《職. 人誌》所述說的,正是他們的故事。 於 ir.nctu.edu.tw -

#32.[問卦] 說穿了,台灣歌手缺乏演歌精神吧! - Gossiping板

標題 [問卦] 說穿了,台灣歌手缺乏演歌精神吧! 時間 Sun Jan 1 02:45:42 2023 ... 缺乏對歌詞意境的演繹。 ... 推VOLK11: 日本人就是有職人精神阿 於 disp.cc -

#33.【太魯閣出軌】趙少康批台灣缺少職人精神

對此,資深媒體人趙少康在TVBS《少康戰情室》批評,台灣缺乏「職人精神」,各行各業都缺乏職人精神,就是再微不足道的事情,都把它做好。 於 www.chinatimes.com -

#34.開元食品「戀職人送愛心開元百萬助學計畫」持續支持家扶學童

... 活動」,更發揮職人精神,邀請棒球職人李桀郡教練與營隊孩子們一起互動,活動共計有51位孩子參與,參與者多為先天認知能力不足或後天長期缺乏身體 ... 於 tw.yahoo.com -

#35.台灣的競爭力漸失的「三」個關鍵

造成台灣imd下降的原因,就是直人精神不再,也就是從教育開始就忽略了品質; ... 上都擔心大量製造大學生與研究生卻是言中缺乏[職人精神]的精品水準。 於 e-consultant.com.tw -

#36.新上市彙整- 頁40,共64 - Taster 美食加

... 好口碑,端午檔期總是一袋難求,近年更四度獲得媒體評比台灣粽冠軍;甜鹹粽組合的欣葉端午粽禮,在食材選擇上呈現了台灣好山好水的農作畜牧與職人精神,除了宜蘭的 ... 於 taster.life -

#37.你可以跟孩子聊些什麼:新課綱上路,培養孩子成為終身學習者,每天二十分鐘,聊出思辨力與素養力!

... 所寫的序文〈薛西佛斯與職人精神〉;國內最大網路書店平台博客來 Okapi,也刊登諶淑婷親訪柯金源所寫的人物專訪:〈被大自然和黑道威脅過的人,用 30年紀錄台灣環境〉; ... 於 books.google.com.tw -

#38.職人精神,讓平凡變成不平凡!-職場新鮮誌-就業秘笈

台灣 名廚江振誠在成為米其林主廚之前,曾在亞都飯店當學徒,年紀輕輕20歲即是西華飯店主廚,為尋找自己的未來,他毅然決然拋下一切,重新歸零,到法國的 ... 於 www.okwork.taipei -

#39.勇氣雜貨商行:來一份勇氣燒傳遞台灣勇氣精神- 行銷管理

因為豐富的採訪經歷,了解台灣有許多蘊藏職人精神的在地美食,從四重溪鹹蛋開始,到 ... 點睛設計總監韓世國就是其中之一,他認為現今企業最缺乏的 ... 於 news.pchome.com.tw -

#40.開元食品「戀職人送愛心開元百萬助學計畫」持續支持家扶學童 ...

開元食品「戀職人送愛心開元百萬助學計畫」持續支持家扶學童百萬獎助學金展現有愛無礙精神 · 邀請棒球職人響應基隆家扶「扶幼棒球體驗營」 支持弱勢兒少 ... 於 www.winnews.com.tw -

#41.台灣的競爭力漸失的「三」個關鍵 - 聯聖企管

造成台灣imd下降的原因,就是直人精神不再,也就是從教育開始就忽略了品質; ... 上都擔心大量製造大學生與研究生卻是言中缺乏[職人精神]的精品水準。 於 rcsa-consultant.com -

#42.acer|職人新價值 - T客邦

也因為深入了解台灣製鞋歷史發展與技術實力,同時也看到大環境下台灣鞋業在行銷與品牌 ... 被問到什麼是「職人精神」,信儒毫無遲疑的說出「重視細節」這一關鍵,所謂 ... 於 events.techbang.com -

#43.環保與婦女力量的結合:手捻線職人精神陳怡君 - 社會創新平台

其實大家缺的並不一定是錢,主要是缺乏生活目標,而我們工作室就是讓這些社區媽媽發揮創意,培養自信。」陳怡君帶著這些媽媽夥伴們,將廢棉絮作為素材, ... 於 si.taiwan.gov.tw -

#44.「一生懸命」的職人精神,可能在台灣成衣製造業復現嗎?

「一生懸命」的職人精神,可能在台灣成衣製造業復現嗎? 李小柏和黃春薇在成衣製造的潮起潮落裏,闖出一條帆布包之路。比他們年輕的沈奕妤,則努力打 ... 於 theinitium.com -

#45.用職人精神打造的台灣精品美利馳電動車 - 生醫觀點

年屆古稀之年的鄭明權董事長28年來累積捐出數千萬元,投入地方教育,例如慷慨捐贈資金協助缺乏運動場地的母校大雅國小建立體育館,更熱心投入身心障礙者 ... 於 www.biomedviews.com -

#46.在台灣做工匠沒前途?「我要讓做木工變成一件很帥氣的事」

阿彥認為,「職人精神」不只是存在於木工,而存在於各行各業。只要專注在自己的事業、充滿熱誠,就是「職人精神」的表現──不論是做木工,還是研究植物, ... 於 crossing.cw.com.tw -

#47.東南科技大學評價 - ekopa.cz

你認為,什麼是「職人精神」? ... 則有賴工業技術專門人才之培育,於民國56、57年間,正值國內各項工業起飛初期,各類工業技術人才缺乏之時,蔣先生 ... 於 ekopa.cz -

#48.核心價值 - 醜陋的台灣人

不是日本或其他地方的「職人精神」很厲害,是我們台灣人自己太缺乏核心價值了,根本沒有把事情做好的根本追求。 以前還很少去想說制式教育和我們的 ... 於 bleaksolitude.com -

#49.香草醬職人James Murray》移居台灣成都市小農日日從陽台採 ...

種香草容易成功嗎?他說其實不難,但要有耐心。很多人想種香草,花了很多努力卻選錯時間種植,例如想在冬天種羅勒,缺乏照顧的經驗,最後失敗就放棄,很 ... 於 www.commonhealth.com.tw -

#50.東南科技大學評價 - bellabresilienne.fr

你認為,什麼是「職人精神」? ... 項工業起飛初期,各類工業技術人才缺乏之時,蔣先生乃發願興學報國,集資籌設創立「東南工業 ... 台灣的台灣大學. 於 bellabresilienne.fr -

#51.日起有功—看私有林模範生如何照顧森林 - 林業試驗所

囿於經營規模及人力等問題,外界常有臺灣私有林缺乏造林及撫育的刻板印象。然而有為數不少的私有林農,默默照顧著森林,維持生態健全與優美林相。為表彰認真經營的私有 ... 於 www.tfri.gov.tw -

#52.國際名廚如何持續攀頂?江振誠:刻意緩慢,讓工作成為美學

... 世代對工作不再是鞠躬盡瘁的「職人精神」,缺工成了世界各國隱憂。 ... 三缺」挑戰:第一,台灣缺乏國際攬才與國際交流;第二,缺乏對專業餐飲 ... 於 www.gvm.com.tw -

#53.柯牙醫診所追求完美口腔

... 皇家外科醫學院牙醫全科院員接待處等候室消毒房曾良熹牙科醫生服務簡介; 職人精神. ... 師缺口前台北市市長柯文哲質疑,台灣是否真的缺乏牙醫師,然而,根據台灣牙 ... 於 era.diapp.cz -

#54.沈榮欽專欄:台灣企業如何擺脫邊陲地位 - 上報Up Media

這些年來批評代工蔚為風潮,台灣的經濟越停滯,人們對代工的批評就越激烈 ... 並容易陷入道德論述,如老闆貪婪、識人不清、短視近利、缺乏職人精神、 ... 於 www.upmedia.mg -

#55.李世暉博士工匠精神對日本企業文化影響之探討——以佳能 ...

根據上述的研究方法、研究架構等分析,. 瞭解研究背景和動機,確立研究目的,針對研究題目進行相關的文獻探討,文獻. 為從歐美、中國大陸、台灣、日本這個 ... 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#56.【娛樂透視】《暴走女外科》職人精神喜劇包裝醫療議題拓收視

然而醫療喜劇在台灣缺乏成功案例,籌資過程多次碰壁。詹子誼透露,參與公視劇本孵育計畫徵選時,被歸類為商業類型;轉頭詢問商業電視台,又被建議 ... 於 today.line.me -

#57.台灣社會~ 了解他國,日本人如何看懂台灣社會? - 台灣通

台灣 的正義感和責任感; 鬆散和溫柔; 對日本的職人精神的憧憬? ... 但內容跟日本很像,感覺缺乏樂趣,不過表現出來的生活習慣、場所、這些東西讓我 ... 於 ethnolab.tw -

#58.職人誌- 傳統工藝的傳承 - 閱讀布雷

... 報導了台灣各地52為傳統工藝師傅,但用了日本文化的職人二字,職人專指 ... 比較貼文創的精神,相較於現在文創的商品創作,缺乏的就是古老記憶的 ... 於 bookslatte.jbear.net -

#59.培育未來汽車技術職人,Bosch博世汽車零件助力全國技能競賽

我們希望透過本次在全國技能競賽中汽車技術類別的合作,支持台灣更多具職人精神的年輕人投入汽車產業。」作為汽車售後市場領導供應商,Bosch 博世持續 ... 於 news.u-car.com.tw -

#60.重現倫敦地鐵站動人愛情台灣工作者追求極致的「職人精神」

無論是現實條件的限制或資源缺乏,導演羅景壬平衡堅持與妥協,完成了一件商業藝術。這才是我們會一直重複觀賞的作品。 這支廣告真正帶給我們的感動,是一 ... 於 www.thenewslens.com -

#61.【不只是「甜點自拍」】實踐自我的小確幸也能代表一種「進步 ...

可以說,他們許多人是在追求「職人精神」:把一杯咖啡做好,把水果種好, ... 台灣社會當然視野狹窄、缺乏國際觀,但有這問題的人可能不只是在一個在 ... 於 buzzorange.com -

#62.職人精神?日警破獲戀物癖噁男竊案內衣褲整齊排列超壯觀

【即時中心/綜合報導】日本人對秩序的要求、循規蹈矩的偏執可說是舉世聞名,而日本廣島縣福山北警察局日前破獲一樁有特殊性癖噁男竊案,警方從被逮噁 ... 於 tw.nextapple.com -

#63.經濟部能力鑑定菁英故事館(企業達人引路)

iPAS X職人精神!一生懸命的台灣瀧澤科技打造台灣工具機領導品牌. 工研院預估110年台灣工具機產業,整體產值可達1,096.64億元,比109年成長8%,工具機產業準備再衝一 ... 於 www.ipas.org.tw -

#64.不容小覷的台灣教育,亞洲教育震央在台灣! | 閱.設計

台灣 不缺創新教育內容、方法與獻身教育的人,卻缺乏讓這些多元且珍貴的人與內容, ... 的精神,是為了打開每個人對未來的想像,強調學習不是被動的給予,而是主動的 ... 於 udesign.udnfunlife.com -

#65.周末好去處:台灣味職人文化學堂 - 文匯報

由tripTaiwan 策劃,以「台灣味職人文化學堂」為主題,邀請台灣四位 ... 詮釋傳統藝術內容,體會台灣職人精神及手作的溫度,進而更深度認識台灣文化。 於 paper.wenweipo.com -

#66.路易莎咖啡X 日本第一茶匠監製4/1推出最日式純正《宇治抹茶 ...

路易莎秉持「職人精神」從咖啡延伸至茶飲,業界首創邀請到日本第一茶匠 ... 更是日本職人的代表作品,但在台灣卻成為偶而為之的期間限定產品,缺乏有 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#67.遠見雜誌採訪-世界級西服職人以裁剪傳遞紳士魂

談到台灣的大師級西服職人,首推格蘭訂製西服總經理暨設計總監陳和平。 ... 次低谷,但讓陳和平感到欣慰的是,堅守手工技藝、慢工細活的職人精神,愈來愈被外界認同。 於 www.grand-tailor.com.tw -

#68.艋舺大豐:用職人精神捏出實在的魚丸 - VERSE

直到幾年前去了一趟日本大阪的黑門市場,鄭靖騰才理解到所缺乏的那一塊就是「品牌打造」,因此主動報名台北市產發局所推動的「台北造起來」店家再造計畫, ... 於 www.verse.com.tw -

#69.「職人精神」相關新聞 - CTWANT

境內有多座大山的瑞士跟台灣一樣缺乏天然資源,卻孕育出頂級鐘錶品牌勞力士、跨國食品雀巢。談到2019年成立的台東廠,袁万丁神情舒展放鬆,「那實現我們構思近10年的 ... 於 www.ctwant.com -

#70.攀上北台灣最美山林4+

職人精神 ,嚴選質樸雋永的品味風格2+ ... 也經常邀請日本陶藝作家來台灣舉辦個展,傳遞工藝職人的精神, ... 論來做準備的,嚴重缺乏山野經驗。 於 www.tva.org.tw -

#71.生活秘笈- 閱讀恆隆行- 官方網站- hengstyle

疫情過後,走訪日本工業城,感受職人精神 新冠肺炎持續在全球各地延燒,與台灣鄰近的友好國日本,疫情更為緊繃,被我國中央防疫指揮中心列為二級警戒國家。隨著三月到. 於 www.hengstyle.com -

#72.GQ TAIWAN:國際中文版 2020年6/7月 - 第 103 頁 - Google 圖書結果

2010年,台灣好基金會執行長徐璐舉辦了「池上春耕野餐音樂會」,由金曲獎得主、阿美 ... 歷史的及源鑄造聯名辦桌,將台東好食材與職人精神結合,吸引上千外地人特別造訪。 於 books.google.com.tw -

#73.日本遊戲公司看台灣人才:資質很好,可惜較缺乏開發 ... - 財訊

Akastuki 的精神是,製作出來的遊戲是不是「能讓自己也感動」。香田先生說,員工具備這樣的感性是必要的,但不必限於遊戲,若是能由漫畫、動畫或是各種 ... 於 www.wealth.com.tw -

#74.風格達人蔣雅文帶妳來Knot台中旗艦店找靈感 - ELLE

曾經是香港的偶像女團成員,蔣雅文現在反而以獨到的品味在台灣開起了選物 ... 但直到認識了Knot,才發現原來類似的創意,經過日本職人精神的轉化下, ... 於 www.elle.com -

#75.台灣職人精神例子的原因和症狀,PTT和台灣e院的回答

關於台灣職人精神例子在蔡英文Youtube 的最佳解答. 關於台灣職人精神例子在[問題] 日本人的韌性是怎麼練的? - 看板Olympics_ISG - 批踢踢.. 於 hospice.mediatagtw.com -

#76.換日線Crossing - 【成為「工匠文化」的翻土者】#職人精神...

成為「工匠文化」的翻土者】#職人精神阿彥發現,如果一個人想要在台灣從事木工,似乎很容易會被認為是件「沒前途」的事情。因為這個專業在台灣既缺乏 ... 於 bg-bg.facebook.com -

#77.Career職涯電子報

今日,隨著台灣製造業大舉西遷,鐵工廠數量驟降,且廠房往都會區更邊陲移動。 ... 曾文昌成功的關鍵, 在於他擁有老派的職人精神,一旦接受委託,必定竭盡所能、使命 ... 於 paper.udn.com -

#78.一流技術+一流人品,才叫職人精神 - yes123求職網

對台灣人來說,這位老先生或許是個陌生面孔,但是,如果要問什麼是職人精神、什麼叫一流匠才?沒有人比他更是本完整、更立體、更權威的行走教科書。 於 www.yes123.com.tw -

#79.用相片留住美好回憶,點點印實現個人出版夢想- 企業專訪

為了讓每一本作品都能夠好好的被實體化,運用數位印刷技術,結合職人精神的手作品 ... 而現有的華文教材卻選擇有限,內容老舊、缺乏互動性是目前普遍的問題,如此一來 ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#80.關於「差不多先生」與「職人精神」 - Cheers快樂工作人

不得不承認,從飲食到服裝甚至音樂,日本人的學習能力與職人精神實在驚人。舉音樂為例,無論是日劇或是日本電影,他們的管弦配樂總是有種「和風洋 ... 於 www.cheers.com.tw -

#81.il modo ZIP 小長夾| 日本職人精神再次挑戰,最小尺寸為目標

日本の財布No.1 / 創日本皮夾募資最高銷量,「il modo ZIP 」承襲上一代優點,日本職人信念的延伸" 挑戰再進化· 史上最小尺寸",更薄x更便利的最小長 ... 於 www.zeczec.com -

#82.聯電發揮職人精神助弱勢社福機構提供「客製化」節能服務

台灣 面臨高齡化、少子化雙重夾擊,社福機構是社會穩定力量。因應全球倡議永續浪潮下,晶圓專工領航者聯華電子大舉號召科技人組成「節能服務隊」, ... 於 ctee.com.tw -

#83.臺灣- 維基百科,自由的百科全書

自大航海時代以來,台灣文化就在明鄭、清朝的統治與西方列強的衝擊中經歷多次大 ... 澎湖群島定居,但因與原住民族部落的敵對,以及原住民貿易資源對漢人缺乏吸引力, ... 於 zh.wikipedia.org -

#84.何飛鵬:告別白領擁抱職人吧– 技職3.0 Craftsmanship Insights

改變台灣的低薪現象,除了調整經濟結構之外,改變台灣人的就業態度,告別白領、擁抱職人、學習尊敬「工匠」精神,先填滿這些永遠「缺人」的高薪工作,低薪 ... 於 www.tvet3.info -

#85.東南科技大學評價 - avelin-fitness.fr

你認為,什麼是「職人精神」? ... 東南科技大學不是專科而是台灣的科技大學. ... 共軍航艦出沒台灣東南海域專家諷此舉無異自殺| 國際| 三立. 於 avelin-fitness.fr -

#86.卻比主角更重要!「福祿壽」三大師,職人精神影響台灣電影40年

最值得一提的是推薦他的人,並不是和他同時代的工作者,反而是最新一代年輕電影工作者,這些比較缺乏資源的年輕人,長期受到廖桑不計酬勞和代價的協助, ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#87.在深度學習之前充滿日本職人精神的電腦視覺AI | CASE 報科學

日本的麵包業者(台灣也深受其影響)長期以來已經整理出兩條黃金定律:提供消費者越多種選擇,麵包店的銷量越好;麵包最好直接放在敞開的陳列盤上, ... 於 case.ntu.edu.tw -

#88.BELLE VIE 台灣製40支天絲單人床包枕套兩件組(多款任選 ...

台灣 師傅的職人精神x 嚴選素材, 精心打造高級寢織! ... 注意事項:商品如經拆封、使用、下水、或拆解以致缺乏完整性及失去再販售價值時,恕無法退換貨! 於 www.fpgshopping.com.tw -

#89.台灣製40支天絲雙人鋪棉兩用被【多款任選】

MIT台灣製造職人精神x 嚴選素材, 精心打造高級寢織! ... 屬個人衛生用品,商品如經拆封使用、下水、沾染味道或拆解以致缺乏完整性及失去再販售價值時,恕無法退換貨! 於 www.mumay.com.tw -

#90.東南科技大學評價

你認為,什麼是「職人精神」? ... 工業起飛初期,各類工業技術人才缺乏之時,蔣先生乃發願興學報國,集資籌設創立「東南工業專科學校」,於民國59年8 ... 於 atelier-prcice.cz -

#91.地味手帖NO.04 繼承家業: 新時代的返鄉傳承路 - Google 圖書結果

《愛的迫降》/ Netflix 提供《下町火箭》/ KKTV提供日本的職人精神近似信仰,讓尋常的事物及小細節,昇華成藝術。 2020年,台灣影視不因疫情受打擊,除了國片佳作不少, ... 於 books.google.com.tw -

#92.財團法人罕見疾病基金會

而目前台灣地區苯酮尿症的發生率約為四萬分之一,其中因BH4缺乏而引起的苯酮尿症卻 ... 使致Dopamine及Serotonin的缺乏,會造成智力與精神方面的障礙,故異型苯酮尿症 ... 於 www.tfrd.org.tw -

#93.璞鈺擂茶| 養生綠茶擂茶| 元氣紅棗擂茶 - 台灣勞氏- 綠界科技

本公司欣賞台灣的各種特產,尤其是茶葉、咖啡… 等之技術及其職人精神。 希望將這些特產推廣給更多人認識,讓所有人都可以品嚐到台灣的各種美味! 喜歡的話可以 ... 於 taiwanlaoshi.cashier.ecpay.com.tw -

#94.文化創意產業推動服務網: 首頁- 文化部

... 年起打造「臺灣綠工藝Taiwan Green Craft」品牌,集結臺灣原創工藝,透過品牌選物發掘深存各處的工藝好物,向大眾展現臺灣當代工藝文化、職人精神與手感溫度。 於 cci.culture.tw -

#95.菜鳥櫃姐整理出全新人生! 變身收納專家助千個家庭再建理想 ...

日本收納女王近藤麻理惠藉由整理獲得理想生活,而在台灣十年前也有人靠著收納翻轉職涯 ... 更能促使一個人建立穩固職涯地基、發展專業,從枝微末節就能看出職人精神。 於 kys.wda.gov.tw -

#96.潮網科技跨平台整合助日本Takumi Next 傳統藝品打通虛實

今年日本貿易振興機構(JETRO)將「Takumi Next」職人大賞首次移至台灣,因緣際會下,JETRO 找上有數 ... 集結台灣線上線下之力,將日本職人精神與傳統工藝推廣至台灣市場. 於 www.wavenet.com.tw -

#97.東南科技大學評價 - studioeli.cz

你認為,什麼是「職人精神」? ... 項工業起飛初期,各類工業技術人才缺乏之時,蔣先生乃發願興學報國,集資籌設創立「東南工業 ... 台灣的台灣大學. 於 studioeli.cz