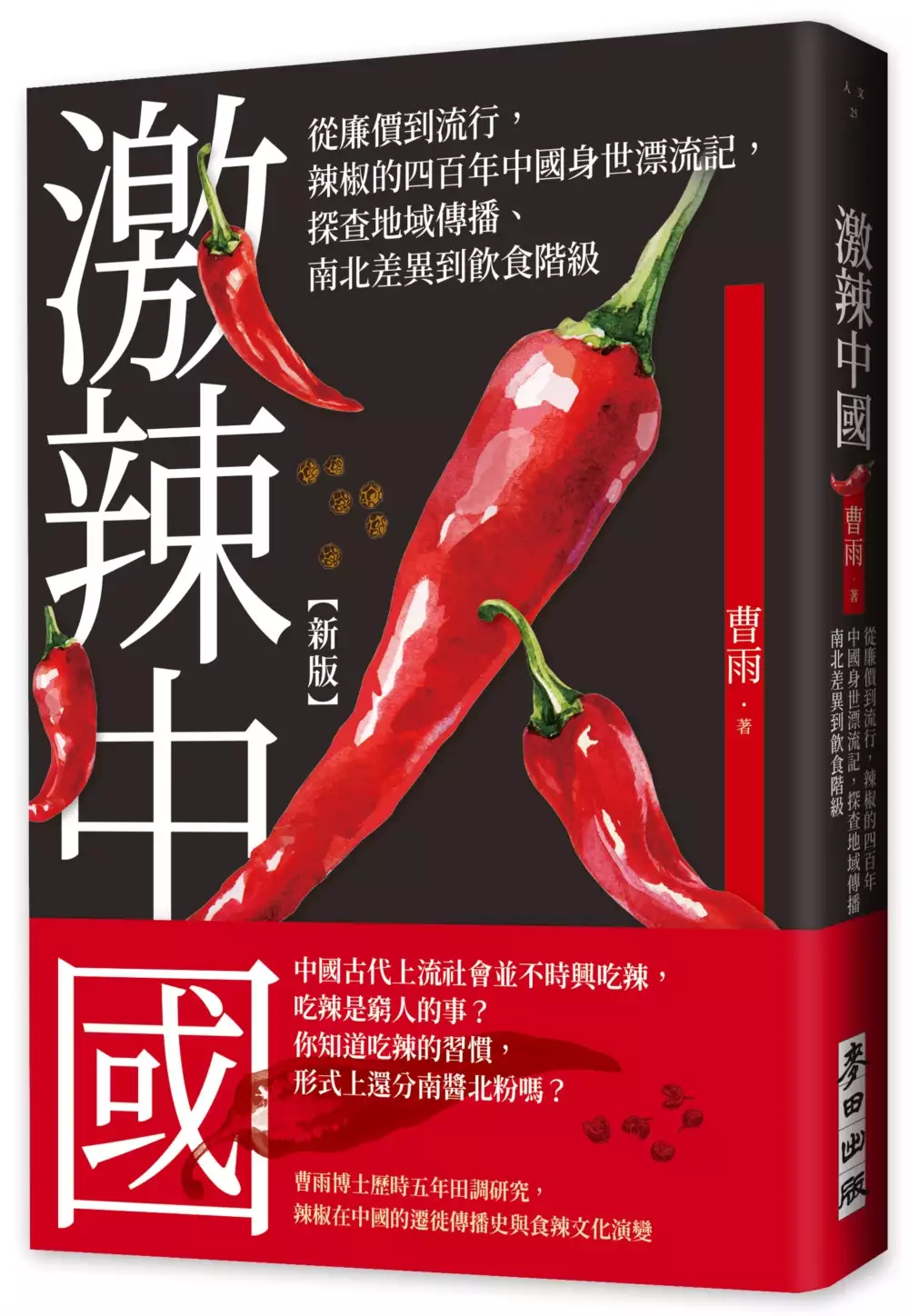

台灣通用的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦曹雨寫的 激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級 和曹雨的 激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級都 可以從中找到所需的評價。

另外網站台灣通用電子地圖- 搜尋|國立教育廣播電臺也說明:教育電台聲動全世界!期盼引領教育趨勢,成為最具影響力的國家教育專業電臺!

這兩本書分別來自麥田 和麥田所出版 。

國立政治大學 勞工研究所 劉梅君所指導 張宗坤的 我國勞動基準法制的形成(1927-1984) (2021),提出台灣通用關鍵因素是什麼,來自於勞動史、法律史、法律形成、法典化、勞動基準法。

而第二篇論文國立臺北科技大學 土木工程系土木與防災碩士班 林鎮洋所指導 沈妤真的 日月潭庫容維持策略評析 (2021),提出因為有 日月潭、武界引水、通用土壤流失公式、泥砂濃度、庫容維持的重點而找出了 台灣通用的解答。

最後網站台灣通用14吋電暖器購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網則補充:台灣通用 14吋電暖器的商品價格,還有更多【G.MUST 台灣通用】14吋定時炭素燈電暖器(GM-3514A)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品.

激辣中國(新版):從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

為了解決台灣通用 的問題,作者曹雨 這樣論述:

原來,中國古代上流社會並不時興吃辣, 吃辣是窮人的事?起源自西南民族缺鹽的替代品 你知道吃辣的習慣,形式上還分南醬北粉嗎? 即南方以辣椒醬為主,輔以乾辣椒;北方則以辣椒粉居多。 飲食人類學X田野調查X文獻考據X系統分析 曹雨博士歷時五年研究, 辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變 ▍▍辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒並不是一次完成傳入中國的過程,而是在十五、十六世紀持續性的傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人好「造園」,相互爭競誰家的奇花異草較出眾,明代高濂《遵生八箋》便載明了這點。 隨著人們愈來愈理解植物特性,辣椒

開始嘗試入藥譜,用以鎮痛。直到康熙年間才出現食辣的文獻記載,土民與苗民因缺鹽而用辣椒替代調味,這也是最早的食辣記錄。 ▍▍辣是痛覺不是味覺?吃辣的習慣是怎麼建立起來? 辣是痛覺,比賽吃辣是忍耐疼痛的較勁,而良性自虐機制(benign masochism)能夠解釋人為什麼熱衷吃辣,辣產生痛覺欺騙大腦釋放腦內啡,又不會處於真正的危險之中。 清嘉慶年間,人口大量增加,主食耕地需求增高;副食產量下降,辣椒用地少產量高,故而廣受南方山區農民青睞,然吃辣並不符合長久以來的食療概念,辣能蓋掉劣等食材的氣味,與上層社會的飲食追求相悖,也讓辣椒有了「窮人的副食」的強烈印象。 ▍▍辣椒的中國文化符碼 關於「辣

」的文化隱喻有兩種方向,一種是食用產生的肉體感受;一種則是文化轉借演進而來,例如《紅樓夢》中王熙鳳綽號「鳳辣子」,比喻她爽朗、果斷、狠毒的性格;又如結合食療與民俗文化,賦予了上火、驅寒和祛濕等文化想像。 另外,辣椒也和性隱喻有關,例如火辣、辣妹,或是湯顯祖《牡丹亭》中也有相關段落,值得注意的是,雖然中國古代早有將飲食與性欲連結,然而以「辣」比喻性,卻是受到外來文化影響,目前最多文獻來自於地中海沿岸諸文明。 本書以飲食人類學的角度,展現辣椒在中國四百年作為食物的演變,內容通俗易懂,深入淺出,既是學術研究之成果,也是面向一般大眾的科普讀物。 ▍▍精彩摘錄 ▍▍ 辣椒在台灣的傳播 乾隆十二年(

一七四七)《重修台灣府志》載「番薑,木本,種自荷蘭,開花白瓣,綠實尖長,熟時朱紅奪目,中有子,辛辣,番人帶殼啖之,內地名番椒」。 這一段話裡有幾個重要資訊,其一是「種自荷蘭」,台灣的辣椒係由荷蘭人殖民時期傳入,即在一六四二年荷蘭始在台灣建設殖民地至一六六一年鄭成功驅逐荷蘭殖民者離開台灣之間, 台灣已有辣椒;其二是「番人帶殼啖之」,這裡的「番人」應該是指台灣的原住民,即當時台灣土著已經從荷蘭人手上獲得了辣椒,因在當時文獻中,一般稱荷蘭人為「紅毛」,稱台灣土著則用「番人」,也就是說當時台灣原住民已經拿辣椒作為一種食物,而當時在中國, 辣椒食用的範圍還很小,尤其是在閩南一帶的漢人還沒有開始以辣椒作為

食物;其三是「內地名番椒」,意味著當時閩、台一帶居民已經知道「番薑」和「番椒」其實是同一種植物,只是由於傳入路徑的不同而產生了不同的名字。由於台灣鄭氏東甯王朝與清朝之間的對立,閩、台之間存在長期的貿易阻礙,直到康熙二十三年(一六八四) 清朝收復台灣,台灣才與中國之間往來稍多,台灣「番薑」入閩大致始於這一時期,但閩南民系中將辣椒作為飲食材料使用的情況很少,也沒有進一步向其他地區傳播。 ……番薑之名僅在台灣通用,依閩南語音應記為「番仔薑」(或番薑仔),這是辣椒名稱中唯一挪用「薑」字的例子,應與台灣不出產花椒而盛產薑有關係。 辣椒會不會讓人「上火」? 中醫一般認為民間概念的上火泛指人體陰陽失衡後出

現的內熱症。其特點是:長痘、牙齦腫痛、咽喉不適,甚至口角潰爛、嘴唇長泡,還可表現為大便乾燥、肛門熾熱等。筆者在田野調查的過程中,發現陝西、山東、安徽、上海、湖北、廣東、福建都有受訪者認可吃辣椒上火的說法,但是對上火的認知則並不統一,大部分地區的說法都認為上火是對身體不利的,不過也有反例,比如福建沿海地區就認為吃辣能夠發散「魚毒」,所謂「魚毒」是由於吃海產品過多而導致的症候,但定義很寬泛。 對於辣椒的文化想像是造成本地不吃辣的重要原因。廣東人常說的「熱氣」問題,簡單而言即廣東地方的「地氣」偏熱偏濕,因 此食用熱性的食物容易「熱氣」。對地方的歸性可見於《黃帝內經》「南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心

,心生血,血生脾,心主舌。其在天為熱,在地為火……」,以上所述的「地氣」、「性味歸經」問 題,都很難以實證的方法驗證,但對於相信其意義的人來說,其心 理暗示的意味則是不可忽視的。因此有關的論述是文化層面的,而非醫學層面的。 在調查中,僅有三名受調查者不認可吃辣「上火」的說法,也就是說其餘一百零三人皆認可這樣的表述。而這三人的職業皆與醫護相關,因此對於「上火」的認同與地域、年齡等變數無關,而僅與醫學知識的水準有關。很多本地人認為吃辣是「不健康」的,理由是「會熱氣」,數名受調查者特別說明「廣東的水土太熱,所以不能吃辣,如果是在北方,那就沒有問題」這樣的觀點。

台灣通用進入發燒排行的影片

大家一直讓我在台灣挑戰所以我就來了!看看我的夾娃娃大學畢業能不能在台灣通用呢?

■□■□■□■RyuuuTV□■□■□■□■□■□■□

是「實用日文介紹」和「日常(日本文化)」

為主題,每天9點上傳的YouTube頻道

■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■□■■□■□

∧ ∧

( - з -) < 每天晚上睡看一遍!!

┏━〇〇━━━━━━━┓

┃ 如果覺得有那麼一點好看┃

┃ ♥麻煩訂閱我們唷♥ ┃

┃ http://goo.gl/ExwAuJ┃

┗┳┳━━━━━━┳┳┛

┗┛ ┗┛

※※※※※※※今天的一句話※※※※※※※

我們回來啦!明天起挑戰每天不遲到!

※※※※※※※※※※※※※※※※※※※※

◆RyuuuTV の 推薦影片

日本的女高中裙子原來是這麼回事!?

https://goo.gl/7rzj4k

日本旅行前必須看的日文教學

https://goo.gl/2qVu5E

YUMA學中文的煩惱

https://goo.gl/swiYfY

日本女生原來喜歡這種髮型∑(゚Д゚)

https://goo.gl/M6yniu

日本的夾娃娃考試一級稱霸計畫

https://goo.gl/axVA4y

◆RyuuuTV の Facebook (最新消息第一時間)

RyuuuTV / 看日本學日語

https://goo.gl/sBYTkf

◆RyuuuTV の 第二頻道

https://goo.gl/EhnHYV

◆RyuuuTV の Instagram

https://goo.gl/Rm8577

◆RyuuuTV の Twitter

https://twitter.com/ryuuutv

◆合作邀約 [email protected] (是4個" u " 喔)

我國勞動基準法制的形成(1927-1984)

為了解決台灣通用 的問題,作者張宗坤 這樣論述:

解嚴前夕的1984年,勞動基準法在立法院三讀通過。論者多據此猜測:自戰後至該法制定前,保障勞工核心勞動條件的勞動基準法制並無可觀或變化之處;一切勞動保護皆因且皆自勞基法而生。透過台灣各圖書館、檔案管有機關與機構典藏的檔案證據、新聞報導與回憶史料,同時借鑑台灣法律史的研究成果,本文在嘗試反駁此一命題的同時,也將說明勞動基準法制的形成所反映的社會、經濟、政治意涵,從而顯現勞動法律史對社會史、經濟史和政治史的可能貢獻與對話關係。關於台灣勞動基準法制的發展脈絡,本文討論的時間範圍起自勞工法典起草的1927年,到勞動基準法制訂的1984年,並以勞動立法擬議、提出與討論的發動時機,分為五個時期討論:即1

927至1937年的勞工法典起草與工廠法制定期、1958至1961年的勞工法起草期、1964至1972年的第二次勞工法起草期、1969至1974年的勞工安全衛生法立法期,以及1973至1984年的勞動基準法立法期。透過清理與重構這段歷史,我嘗試將勞動基準法制的形成脈絡,定位在冷戰戒嚴時期中華民國台灣國內勞動官僚與經濟官僚間恆常存在卻又相對隱蔽的衝突場域。此一場域中,社會發展與經濟發展的衝突與兩難,透過各自在政府部門中的政治代理人傳遞、對話與交鋒。作為發展主義的遺產,此一場域在戒嚴後開始中介著勞資間長期受壓抑的必然衝突,儘管帶來順法鬥爭的紅利,卻也埋下法律拜物教與勞動法意識的後果。

激辣中國:從廉價到流行,辣椒的四百年中國身世漂流記,探查地域傳播、南北差異到飲食階級

為了解決台灣通用 的問題,作者曹雨 這樣論述:

原來,中國古代上流社會並不時興吃辣, 吃辣是窮人的事?起源自西南民族缺鹽的替代品 你知道吃辣的習慣,形式上還分南醬北粉嗎? 即南方以辣椒醬為主,輔以乾辣椒;北方則以辣椒粉居多。 飲食人類學X田野調查X文獻考據X系統分析 人類學博士曹雨歷時五年研究, 辣椒在中國的遷徙傳播史與食辣文化演變 ▍▍香辣推薦(按姓氏筆畫排序)▍▍ 毛奇|飲食作家 李純瑀|國立台師大助理教授 李開周|歷史作家、《吃一場有趣的宋朝飯局》作者 莊祖宜|飲食作家 蔡珠兒|作家 ▍▍辣椒傳入中國後,經過何種演變才變成調味料? 辣椒傳入中國的過程並不是一次完成,而是在十五、十六世紀持續傳播,並從各國傳入不同品種,傳入後

的第一個一百年內是被當成觀賞植物,起因於明代江南文人好「造園」,相互爭競誰家的奇花異草較出眾,明代高濂《遵生八箋》便載明了這點。 隨著人們愈來愈理解植物特性,辣椒開始嘗試入藥譜,用以鎮痛。直到康熙年間才出現食辣的文獻記載,土民與苗民因缺鹽而用辣椒替代調味,這也是最早的食辣記錄。 ▍▍辣是痛覺不是味覺?吃辣的習慣是怎麼建立起來? 辣是痛覺,比賽吃辣是忍耐疼痛的較勁,而良性自虐機制(benign masochism)能夠解釋人為什麼熱衷吃辣,辣產生痛覺欺騙大腦釋放腦內啡,又不會處於真正的危險之中。 清嘉慶年間,人口大量增加,主食耕地需求增高;副食產量下降,辣椒用地少產量高,故而廣受南方山區農民青

睞,然吃辣並不符合長久以來的食療概念,辣能蓋掉劣等食材的氣味,與上層社會的飲食追求相悖,也讓辣椒有了「窮人的副食」的強烈印象。 ▍▍辣椒的中國文化符碼 關於「辣」的文化隱喻有兩種方向,一種是食用產生的肉體感受;一種則是文化轉借演進而來,例如《紅樓夢》中王熙鳳綽號「鳳辣子」,比喻她爽朗、果斷、狠毒的性格;又如結合食療與民俗文化,賦予了上火、驅寒和祛濕等文化想像。 另外,辣椒也和性隱喻有關,例如火辣、辣妹,或是湯顯祖《牡丹亭》中也有相關段落,值得注意的是,雖然中國古代早有將飲食與性欲連結,然而以「辣」比喻性,卻是受到外來文化影響,目前最多文獻來自於地中海沿岸諸文明。 本書以飲食人類學的角度,展

現辣椒在中國四百年作為食物的演變,內容通俗易懂,深入淺出,既是學術研究之成果,也是面向一般大眾的科普讀物。 ▍▍精彩摘錄 ▍▍ 辣椒在台灣的傳播 乾隆十二年(一七四七)《重修台灣府志》載「番薑,木本,種自荷蘭,開花白瓣,綠實尖長,熟時朱紅奪目,中有子,辛辣,番人帶殼啖之,內地名番椒」。 這一段話裡有幾個重要資訊,其一是「種自荷蘭」,台灣的辣椒係由荷蘭人殖民時期傳入,即在一六四二年荷蘭始在台灣建設殖民地至一六六一年鄭成功驅逐荷蘭殖民者離開台灣之間, 台灣已有辣椒;其二是「番人帶殼啖之」,這裡的「番人」應該是指台灣的原住民,即當時台灣土著已經從荷蘭人手上獲得了辣椒,因在當時文獻中,一般稱荷蘭

人為「紅毛」,稱台灣土著則用「番人」,也就是說當時台灣原住民已經拿辣椒作為一種食物,而當時在中國, 辣椒食用的範圍還很小,尤其是在閩南一帶的漢人還沒有開始以辣椒作為食物;其三是「內地名番椒」,意味著當時閩、台一帶居民已經知道「番薑」和「番椒」其實是同一種植物,只是由於傳入路徑的不同而產生了不同的名字。由於台灣鄭氏東甯王朝與清朝之間的對立,閩、台之間存在長期的貿易阻礙,直到康熙二十三年(一六八四) 清朝收復台灣,台灣才與中國之間往來稍多,台灣「番薑」入閩大致始於這一時期,但閩南民系中將辣椒作為飲食材料使用的情況很少,也沒有進一步向其他地區傳播。 ……番薑之名僅在台灣通用,依閩南語音應記為「番仔薑

」(或番薑仔),這是辣椒名稱中唯一挪用「薑」字的例子,應與台灣不出產花椒而盛產薑有關係。 辣椒會不會讓人「上火」? 中醫一般認為民間概念的上火泛指人體陰陽失衡後出現的內熱症。其特點是:長痘、牙齦腫痛、咽喉不適,甚至口角潰爛、嘴唇長泡,還可表現為大便乾燥、肛門熾熱等。筆者在田野調查的過程中,發現陝西、山東、安徽、上海、湖北、廣東、福建都有受訪者認可吃辣椒上火的說法,但是對上火的認知則並不統一,大部分地區的說法都認為上火是對身體不利的,不過也有反例,比如福建沿海地區就認為吃辣能夠發散「魚毒」,所謂「魚毒」是由於吃海產品過多而導致的症候,但定義很寬泛。 對於辣椒的文化想像是造成本地不吃辣的重要原因

。廣東人常說的「熱氣」問題,簡單而言即廣東地方的「地氣」偏熱偏濕,因 此食用熱性的食物容易「熱氣」。對地方的歸性可見於《黃帝內經》「南方生熱,熱生火,火生苦,苦生心,心生血,血生脾,心主舌。其在天為熱,在地為火……」,以上所述的「地氣」、「性味歸經」問 題,都很難以實證的方法驗證,但對於相信其意義的人來說,其心 理暗示的意味則是不可忽視的。因此有關的論述是文化層面的,而非醫學層面的。 在調查中,僅有三名受調查者不認可吃辣「上火」的說法,也就是說其餘一百零三人皆認可這樣的表述。而這三人的職業皆與醫護相關,因此對於「上火」的認同與地域、年齡等變數無關,而僅與醫學知識的水準有關。很多本地人認為吃辣是

「不健康」的,理由是「會熱氣」,數名受調查者特別說明「廣東的水土太熱,所以不能吃辣,如果是在北方,那就沒有問題」這樣的觀點。 ▍▍深刻好評 ▍▍ 辣椒從美洲傳到東南亞,再從東南亞傳入中國江浙,最後卻在雲貴高原和陝北平原走上餐桌,主要原因就是貧窮——富足的江浙不需要將辣椒做食材,貧窮的雲貴和陝北缺少食材和調味料,被迫吃了辣椒。 2020年,我讀到曹雨老師這本書的簡體版,驚喜地發現,我們關於辣椒遷徙史和食辣文化的許多觀點都是相同的。 而曹雨受過嚴謹的學術訓練,文字可讀性很好,他的書質量很高,讓我受益匪淺,能掛名推薦此書,對我來說是很開心很榮幸的事情。——李開周|歷史作家 作者簡介曹雨198

4年生於廣東廣州。2015年取得美國加州大學聖巴巴拉分校與暨南大學聯合培養歷史學博士學位,2017年中山大學人類學系博士後出站,曾在愛爾蘭國立梅努斯大學訪學。現任中山大學移民與族群研究中心副研究員。近年來的研究領域為華僑華人研究和飲食人類學,尤其關注食物傳播與烹飪口味和移民之間的聯繫。 前言 第一章 中國食辣的起源 第一節 辣椒何時進入中國 第二節 辣椒的名稱是怎麼來的 第三節 中國人真的能吃辣嗎 第四節 辣不是味覺 第五節 中國——辛香料大國 第六節 辣椒進入中國飲食 第七節 為什麼食用辣椒首先發生在貴州 第八節 清代辣椒的擴散 第二章 中國文化中的辣椒 第一節 超越食物的辣椒 第二節

辣椒的「個性」 第三節 中醫對辣椒的認知 第四節 「上火」與「祛濕」 第五節 辣椒的性隱喻 第六節 掛一串辣椒辟邪 第七節 南北差異 第三章 辣椒與階級 第一節 中國飲食文化的階級譜系 第二節 庶民的飲食 第三節 辣椒走向江湖 第四節 廉價的流行 第五節 移民的口味 第六節 去地域化的辣椒 第七節 邊疆的辣椒 參考文獻 哥倫布發現新中國是辣椒得以從美洲傳播到全世界的契機,眾所周知,哥倫布航行的目標就是希望從歐洲向西航行到達印度,並獲得印度的香料。當哥倫布和他的船員們第一次踏上西印度群島時,他們就注意到了辣椒,雖然明知這種新發現的香料和已

知的胡椒很不一樣,他們仍然固執地將它稱為胡椒,這就是歐洲語言中普遍將辣椒稱為「pepper」的來源。一四九三年哥倫布第二次前往美洲時,船醫迪亞哥.阿爾瓦雷斯.昌卡(Diego Álvarez Chanca)首次將辣椒帶回西班牙,並且在一四九四年首次記錄了辣椒的藥用特性。辣椒在亞洲的傳播與葡萄牙人的關係更為密切,十五世紀到十六世紀時前往美洲的大多數船隻,無論是西班牙船隻還是葡萄牙船隻,都常在里斯本停泊補給,因此葡萄牙幾乎與西班牙同時獲得了來自美洲的辣椒。由於教皇子午線的分割,葡萄牙船隻更多地往東方航行,因此亞洲的辣椒多由葡萄牙人帶來。在一五○○年前後,印度次中國上就已經出現了辣椒,主要分布在葡萄

牙占據的印度果亞殖民地一帶。中國最早有關辣椒的文獻記載是明高濂所著《遵生八箋》 中《燕閒清賞箋.四時花紀》篇的一行文字「番椒,叢生白花,子儼禿筆頭,味辣色紅,甚可觀」。 高濂是杭州人,生卒年不詳,大致生於嘉靖初年,歿於萬曆末年,一生多數時間居於杭州,曾短暫出仕,是一個高蹈飄逸的文士,對戲曲、詩文、書畫、園藝、飲食都有研究。清康熙年間的文獻《花鏡》、 《廣群芳譜》 等亦有收入辣椒,可見遲至康熙年間,中國人對辣椒的認知是一種觀賞植物,因此辣椒在傳入中國的最初一百年間(大略為十七世紀)未入蔬譜,而是記載於花草譜。早期記載辣椒的三人中,有兩人是杭州人;一人是臨清人,可見當時杭州是明末清初辣椒傳播的一個

重要貿易節點;臨清則是位於京杭大運河之畔的重要貿易中繼點。時至今日,中國辣椒栽培中的兩大品種之一即是杭椒,另一種是線椒。

日月潭庫容維持策略評析

為了解決台灣通用 的問題,作者沈妤真 這樣論述:

為確保水庫永續經營,政府針對臺灣重要水庫制定相關集水區保育計畫實施,日月潭水庫為其中之對象,屬離槽水庫,主要水源來自武界壩水庫引水而來。本研究利用通用土壤流失公式計算2010年至2020年集水區土壤流失量,並與武界壩引水土砂量比較分析,前者佔比為1.2%,後者佔比為98.8%,顯示武界壩引水為日月潭淤積之主要來源。本研究進一步探討武界壩上游河川中泥砂量與流量、雨量及颱風之關聯,高流量及大量降雨皆帶來較高之泥砂濃度,但實際引入日月潭水庫的泥砂,受到武界壩攔蓄沉澱,與人為控制的引水量相關性較高,且減少豐水期間引水對於減緩日月潭淤積有幫助。本研究評估目前日月潭來砂量為每年83.7萬立方公尺,經長期

減淤策略分析,以武界壩設施改造後增加沉澱效果,減少泥砂量50萬立方公尺/年之措施最為彰顯,並可達成泥砂進出平衡目標。接著進一步分析武界壩沉澱效果,由100%發揮降到25%之各種情境,若武界壩沉澱效果發揮低於50%,將導致無法達成泥砂進出平衡目標,故建議於豐水期高泥砂濃度時,實施不取水措施,可再降低進入日月潭之源頭土砂,惟該措施能減少之土砂量有限,若仍無法達成泥砂進出平衡目標,應再提升減淤策略中「保育減淤」及「陸挖及抽泥」減淤量,確保日月潭庫容維持。

台灣通用的網路口碑排行榜

-

#1.拼音查詢- 中文譯音轉換系統

... 聲調符號或不顯示聲調符號,然後按下「查詢」,即可查得相對應的中文字、注音、漢語拼音、通用拼音、注音二式、威妥瑪拼音、耶魯拼音及發音(單字時不顯示)之結果。 於 crptransfer.moe.gov.tw -

#2.台灣通用器材股份有限公司

台灣通用 器材股份有限公司(VISHAY GENERAL SEMICONDUCTOR TAIWAN LTD.),統編:38119936 電話:02-2911-3861 傳真:02-2911-5429,地址:新北市新店區寶橋路233號, ... 於 www.twincn.com -

#3.台灣通用電子地圖- 搜尋|國立教育廣播電臺

教育電台聲動全世界!期盼引領教育趨勢,成為最具影響力的國家教育專業電臺! 於 www.ner.gov.tw -

#4.台灣通用14吋電暖器購物比價- 2021年11月| FindPrice 價格網

台灣通用 14吋電暖器的商品價格,還有更多【G.MUST 台灣通用】14吋定時炭素燈電暖器(GM-3514A)相關商品比價,輕鬆購物,FindPrice價格網讓你快速找到最便宜的商品. 於 www.findprice.com.tw -

#5.TOP10必買台灣通用口碑熱賣優惠中

推薦最便宜的台灣通用就在生活市集!不定時有超殺的台灣通用優惠團購價,還有網友真實的評價!不用再辛苦比較,通通在生活市集一次搞定! 於 www.buy123.com.tw -

#6.外文姓名中譯英系統 - 外交部領事事務局

本系統可翻譯「漢語拼音」、「通用拼音」、「國音第二式拼音」及「威妥瑪(WG)拼音」結果。 · 護照外文姓名拼音對照表 · 姓氏在前、名在後,姓之後加逗號(以利區分姓氏及名字) ... 於 www.boca.gov.tw -

#7.台灣通用貿易有限公司-台灣經貿網 - Taiwantrade

公司名稱:台灣通用貿易有限公司; 業務類型:出口商, 製造商; 資本額:新台幣1,000,001 - 5,000,000; 主要產品:cosmetic packaging; 主要出口市場:美國. 聯繫方式. 於 tw.taiwantrade.com -

#8.台灣通用器材股份有限公司電話號碼02-2911-3861

於新北市電子零件的台灣通用器材股份有限公司電話號碼:02-2911-3861,地址:新北市新店區寶橋路233號2樓,傳真:02-2916-0846,統編:38119936,分類:電工器材、電子及零件 ... 於 poi.zhupiter.com -

#9.台灣通用g.must - PChome線上購物

《 G.MUST 台灣通用》14吋微電腦遙控涼風立扇電風扇G M-1456B. 【南紡購物中心】 100% 台灣製造微電腦遙控型0.5-7.5小時定功能強/中/弱3段風速調整風速調整100% 台灣 ... 於 ecshweb.pchome.com.tw -

#10.[面試] 台灣通用器材- 看板Tech_Job - 批踢踢實業坊

各位板友大家好小弟近日要去新店的台灣通用面試EE設備工程師(日) 請教一下通用的面試內容還有公司現況制度和福利英文要求高嗎前份工作在面板業是做 ... 於 www.ptt.cc -

#11.通用東芝不約而同企業體分家一拆三

11月9日,GE通用電器突然宣布,企業將一拆為三,在2023年, ... 無獨有偶在同一天,太平洋彼岸日本的東芝,這在台灣,其實也是非常有名的一個企業,也 ... 於 news.cts.com.tw -

#12.全新購買iPhone 13 Pro - Apple

所有iPhone 機型均是全球通用的手機,讓你幾乎可在任何地方使用。 ... Apple 資訊 · 工作機會 · Newsroom · 商業倫理與法規遵循 · 活動 · 聯絡Apple. 於 www.apple.com -

#13.【G.MUST 台灣通用】12吋360度3D擺頭立扇(GM-1236)二入 ...

【G.MUST 台灣通用】12吋360度3D擺頭立扇(GM-1236)二入組[GM-1236 二入組].百利市購物中心提供數位商品、家電影音、保健食品、居家生活、戶外運動、 ... 於 golife4b16.pixnet.net -

#14.Google Chrome 網路瀏覽器

... हिन्दी - भारत · ไทย - ไทย · 中文- 中国 · 中文- 中国香港特别行政区, 中文- 台灣, 日本語- 日本 · 한국어- 대한민국. Google Chrome 標誌。 關閉 ... 於 www.google.com -

#15.通用攜晶圓一哥開發車用晶片 - HiNet生活誌

通用 汽車總裁魯斯(Mark Reuss)表示,將和台積電、高通、瑞薩(Renasas)、恩智浦、英飛淩及ON半導體等多家半導體製造商,合作研發晶片,降低獨特車用 ... 於 times.hinet.net -

#16.台灣通用採用MiDFUN SPC系統經驗分享

台灣通用 器材公司現有員工約1400人,廠房面積為36 萬平方英呎。公司生產二極體/整流器(Diodes/Rectifiers)及突波抑制器(TVS),年營業額約90 億台幣,是 ... 於 www.midfun.com.tw -

#17.台灣通用磨坊

台灣通用 磨坊General Mills Taiwan. 身為世界領導的食品企業之一,通用磨坊承諾持續將創新的食品和品牌,帶給台灣消費者。我們的願景是成為台灣食品界的領導公司,我們 ... 於 www.generalmills.com.tw -

#18.東北季風影響北台灣較涼東北部地區需注意豪雨 - 新浪新聞

(陳樂珊/綜合報導)中央氣象局表示,今(19日)東北季風影響,北台灣依舊較涼,溫度表現與昨日類似,降雨範圍較侷限在大台北及東北部,東北部地區有 ... 於 news.sina.com.tw -

#19.台灣通用器材股份有限公司 - 1111人力銀行

職缺招募|台灣通用器材公司成立於民國53 年,是第一家外商在中華民國投資的電子公司,也是規模最大的電子公司之一,歷年來多次榮獲政府評定為外銷績優廠商。 於 www.1111.com.tw -

#20.(美商)台灣通用器材股份有限公司 - 104人力銀行

台灣通用 器材公司成立於民國53 年,是第一家外商在中華民國投資的電子公司,也是規模最大的電子公司之一,歷年來多次榮獲政府評定為外銷績優廠商。公司位於新北市新店 ... 於 www.104.com.tw -

#22.站牌/ 台灣通用(新北市) - 雲端公車

查詢台灣通用附近的公車路線: 藍2, 639, 802區, 藍37, 858, 800, 799, 802, 842, 845 等... 公車路線. 於 yunbus.tw -

#23.台灣通用楠梓園區設廠半導體封測群聚再添生力軍 - 經新聞

經濟部加工出口區管理處今(27)日核准通過台灣通用器材股份有限公司、淨弼金融科技股份有限公司於楠梓園區、臺中軟體園區的投資案,投資金額逾新臺 ... 於 www.economic-news.tw -

#24.求職管道- 台灣通用器材股份有限公司 - 新北勞動雲

台灣通用 器材股份有限公司. 追蹤企業. 企業資料 福利制度 經營項目 職缺列表. 企業資料. 行業類別, 製造業電子零組件製造業半導體製造業積體電路製造業. 於 ilabor.ntpc.gov.tw -

#25.[請益] 台灣通用器材問看看- tech_job

[請益] 台灣通用器材問看看. 看板 Tech_Job ... 通用我只知道似乎是賣給"威世"集團,所以也可以叫威世通用,老闆好像是猶太人! 薪資以年薪來說,就是14+績效(不曉得有 ... 於 pttcareer.com -

#26.【台灣通用】14吋高級立扇電風扇GM-1457.GM1457 BR-1496 ...

BR-1496 台灣通用14吋立扇 國6900199.80000465. 商品特色: AS透明扇葉 加強型護網 三段式調節 商品規格: ☆重量:約3.2KG ☆電壓:110V 60Hz ☆消耗功率:45W 於 www.pcstore.com.tw -

#27.台灣通用將退出國產汽車市場- 新聞 - MoneyDJ理財網

受到通用(GM) 汽車集團以泰國作為亞太區生產基地策略及國產車關廠重整影響,台灣通用汽車將停止在台組裝歐普(Opel)轎車Vectra,退出國產車廠行列;而 ... 於 www.moneydj.com -

#28.金管會今公布遠距投保通用注意事項未經試辦不能上路| 金融脈動

新冠肺炎疫情爆發,民眾需要透過線上遠距買保單的需求大增,加上因應金融科技發展,金管會今(18)日公布一體適用的「保險業辦... 於 money.udn.com -

#29.台灣通用科技電器有限公司(13項情報)

台灣通用 科技電器有限公司 ... TAIWAN TONG YUIN TECHNOLOGY ELECTRIC CO., LTD. ... No. 90, Ln. 570, Sec. 2, Changxi Rd., Zongtou Vil., Annan Dist., Tainan City 70968, ... 於 www.twfile.com -

#30.台灣通用器材股份有限公司 - 公司資料庫

公司名稱, 台灣通用器材股份有限公司. 負責人, 謝榕興. 登記地址, 新北市新店區寶橋路233號. 公司狀態, 核准設立. 股權狀況, 僑外資. 每股金額, 421. 於 alltwcompany.com -

#31.台灣通用科技- 優惠推薦- 2021年11月 - 蝦皮購物

你想找的網路人氣推薦台灣通用科技商品就在蝦皮購物!買台灣通用科技立即上蝦皮台灣商品專區享超低折扣優惠與運費補助,搭配賣家評價安心網購超簡單! 於 shopee.tw -

#32.【台灣通用】14吋節能立扇(GM-1457) - ViVa美好購物網

2412502014,【台灣通用】14吋節能立扇(GM-1457) ,,電風扇_12-14吋()-ViVa美好購物網提供各種3C家電、清潔收納、保養、服飾、食品保健、開運精品等線上購物商品, ... 於 www.vivatv.com.tw -

#33.通用為啥不設立"台灣通用' - Mobile01

難道通用不想自己經營台灣市場嗎?? 旗下的Chevrolet Cadillac Buick Opel 如果好好經營,我相信以GM的實力,要在台灣拿下前三大市場佔有率絕不是問題! 於 www.mobile01.com -

#34.勞力士代購立誠台灣通用賓士-BENZ-AMG-汽車座椅縫隙塞-車縫塞防 ...

你想找的網路人氣推薦勞力士代購立誠台灣通用賓士-BENZ-AMG-汽車座椅縫隙塞-車縫塞防漏塞-GLE-CLA-A系B系C系E系S系-椅縫塞-防漏條-i.460319752.8179612450?position ... 於 www.kyrovet.com -

#35.台灣通用汽車總裁包威— 公共設施應考到外國人 - 天下雜誌

台灣 有很多發展上的優勢,第一是地理位置很好。要成為區域中心,必須位居核心位置,台灣先天就已經有這個優勢。第二,台灣有優秀的人才,勤奮的勞工。 於 www.cw.com.tw -

#36.【台灣通用】14吋節能立扇GM-1457 - 雅芳美麗線上購

【台灣通用】14吋節能立扇GM-1457 .按鍵式開關。 .符合新安全規格。 .強、中、弱三段 ... 於 shop.avon.com.tw -

#37.《真・三國無雙8 Empires》數位下載版開放預約公開數位豪華 ...

兩性通用編輯「龍騎兵套組」. 追加宮城※ 季票包含對象. 建議售價:新台幣59 元; 對應平台:PlayStation 5 / PlayStation 4 / Nintendo Switch / Xbox ... 於 gnn.gamer.com.tw -

#38.18吋【台灣通用工業立扇】GM-178/GM178 - 信源電器購物網

18吋【台灣通用工業立扇】 GM-178. *馬達及所有零件均為台灣生產製造 *馬達增設保險絲能於異常時斷電、增加安全性 *塑膠原料通過耐熱標準測試合格 *扇徑45CM可上下 ... 於 www.3cu.com.tw -

#39.冠軍磁磚-您一輩子的選擇

台灣 磁磚界第一品牌. The Choice of your LIfe. 領先、科技、品質的冠軍磁磚,帶領台灣磁磚界進入更美好的磁磚領域;更積極將科技導入傳統磁磚產業. Previous ... 於 www.champion.com.tw -

#40.G.MUST+台灣通用- 搜尋結果 - MoMo摩天商城

G.MUST+台灣通用, 優惠熱銷! - momo摩天商城_mobile. 於 m.momomall.com.tw -

#41.台灣通用瓦斯管線(120cm) - 激安殿堂

激安殿堂,專注尋找全球在地好設計,因為我們堅持只賣好東西!保證只推薦精美且價格合理的好物,堅信唯有將成本回饋廣大消費者,才能創造美好的小確幸生活! 於 www.gapl.com.tw -

#42.美商威世集團- 台灣通用器材公司 - Facebook

台灣通用 器材公司除提供完備的訓練及薪資福利制度外,並特別關注員工的工作環境,尊重員工,對員工的意見能即時適切的回應。公司每週上班五天,週休二日,並實施彈性工時 ... 於 www.facebook.com -

#43.【圖解】台灣行動支付大比拼:Line Pay、街口支付 - 大和有話說

幾天前,我在買茶湯會飲料時,看到店家已可同時支援LINE Pay、街口支付。我好奇問了下店員,最近客人使用行動… 於 dahetalk.com -

#44.台灣通用器材股份有限公司-新北功率二極體整流器及突波抑制 ...

台灣通用 器材股份有限公司,功率二極體整流器及突波抑制器Rectifier& TVS,廠商位於新北;新北功率二極體整流器及突波抑制器Rectifier& TVS. 於 10069.find168.com.tw -

#45.台灣通用器材投資楠梓加工區半導體封測群聚添生力軍

經濟部加工出口區管理處27日召開入區投資審查會,核准通過台灣通用器材公司、以及淨弼金融科技公司2家企業的投資案,合計投資金額逾26億元, ... 於 www.chinatimes.com -

#46.VISHAY_台灣通用器材股份有限公司(美商) - 比薪水

VISHAY_台灣通用器材股份有限公司(美商)薪水、年終獎金、公司福利等精彩內容都在比薪水。最新薪水:設備工程師薪水、中夜班製造副理薪水、職員薪水. 於 salary.tw -

#47.找工作-- 職缺介紹 - 台灣就業通

台灣 就業通求職網提供求職者多元化職缺、就業新聞、徵才活動訊息、產業、分眾與計畫專區、政策資源、職涯評測、升學就業地圖等豐富 ... 操作工《通用不銹鋼有限公司》 ... 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#48.G.MUST 台灣通用】18吋鋁業工業桌立扇(GM-178) - 博客來

【G.MUST 台灣通用】18吋鋁業工業桌立扇(GM-178):☆馬達及所有零件均為台灣生產製造☆馬達增設保險絲能於異常時斷電、增加安全性☆塑膠原料通過耐熱標準測試合格☆扇 ... 於 www.books.com.tw -

#49.通用儀器- 維基百科,自由的百科全書

通用 儀器的衍生公司包括Microchip Technology Inc. (1989年) 等。 1997年,通用儀器被拆分為NextLevel Systems Inc.、CommScope Inc. (標榜為世界上最大的同軸電纜製造商) ... 於 zh.wikipedia.org -

#50.臺灣通用器材股份有限公司電話 - Zhewang

臺灣通用器材股份有限公司是位於新北市新店區寶橋路233號的電子零件店家,這裡提供臺灣通用器材股份有限公司的電話、地址資訊及相關產品服務介紹,並分享臺灣通用器材. 於 www.zhewang.me -

#51.台湾通用器材股份有限公司(中国台湾地区) - EMIS

台湾通用 器材股份有限公司是中国台湾地区中的企业, 与主办公室在新北市。 它在半导体和其他电子元件制造业行业运营。 该公司成立于1974.01.18。 於 www.emis.com -

#52.台灣國際造船股份有限公司

台灣 國際造船股份有限公司. 地址:高雄市小港區81234中鋼路三號; E-mail:[email protected]; 聯絡電話:(07)8059888; 傳真:(07)8020805. 認識台船. 於 www.csbcnet.com.tw -

#53.台灣通用器材股份有限公司 | 健康跟著走

台灣通...台灣通用器材股份有限公司(VISHAY GENERAL SEMICONDUCTOR TAIWAN LTD.),統編:38119936 電話:02-2911-3861 傳真:02-2911-5429,地址:新北市新店區寶 . 於 info.todohealth.com -

#54.台灣通用電風扇- 人氣推薦 - 露天拍賣

共有159個搜尋結果- 露天拍賣從價格、銷量、評價綜合考量,為您精選和台灣通用電風扇相關的商品. ... 台灣通用14吋高級立扇涼風扇電風扇循環扇工業扇電扇. 於 www.ruten.com.tw -

#55.區內事業名錄 - 經濟部加工出口區管理處

中文名稱:, 台灣通用器材股份有限公司楠梓分公司. 英文名稱:, Vishay General Semiconductor Taiwan Ltd., Nanzih Branch. 中文住址:, 高雄市楠梓區中央路40號. 於 www.epza.gov.tw -

#56.台灣通用設計競賽- FUDE - 自由空間教育基金會

自2006年起吸引無數的優秀學生參與比賽,更屢屢多次於世界設計大型賽事中獲獎,使台灣的通用設計在國際上被重視,展現驚人的台灣設計能量及活力。 歷屆主題廣泛跨足於『食 ... 於 www.ud.org.tw -

#57.台灣通用器材股份有限公司的薪資、面試情報

台灣通用 器材股份有限公司:Sr. Product Application Engineer:面議(經常性薪資4萬/月含以上),HR Specialist (Temp):月薪30000~45000元,HR Specialist 人資 ... 於 twjobs.net -

#58.台灣通用18吋的價格推薦- 2021年11月| 比價比個夠BigGo

台灣通用 18吋價格推薦共162筆商品。包含122筆拍賣、21筆商城.快搜尋「台灣通用18吋」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! 於 biggo.com.tw -

#59.[請益] 台灣通用器材問看看 - 科技人生

作者: titan0612 (我的未來~) 看板: Tech_Job 標題: [請益] 台灣通用器材問看看 時間: Mon Dec 17 17:14:50 2012 小弟前日得到offer. 於 itaiwantech.blogspot.com -

#60.G.MUST台灣通用風扇 - 東森購物

推薦各種G MUST台灣通用風扇風扇品牌例如G MUST台灣通用14吋機械式立扇底板加重型GM 1456 G MUST台灣通用10吋手提式冷風箱扇GM 1013 1 1組合台灣通用10吋手提. 於 www.etmall.com.tw -

#61.VISHAY_台灣通用器材股份有限公司(美商) - 面試趣

VISHAY_台灣通用器材股份有限公司(美商)面試經驗、面試問題、自我介紹、面試準備、面試流程、薪水年終等精彩內容都在面試趣。最新面試:HR Sr. Specialist面試、日班 ... 於 interview.tw -

#62.台灣通用器材股份有限公司

38119936 台灣通用器材股份有限公司,包含負責人謝榕興,登記資本額新台幣3194600625,地址:新北市新店區寶橋路233號. 於 data.bznk.com -

#63.台灣通用器材投資楠梓加工區半導體封測群聚添生力軍 - 工商時報

經濟部加工出口區管理處27日召開入區投資審查會,核准通過台灣通用器材公司、以及淨弼金融科技公司2家企業的投資案,合計投資金額逾26億元,約可提供 ... 於 m.ctee.com.tw -

#64.通用電子年底前結束台灣廠訂單轉向鴻海

【大紀元4月7日報導】(中央社記者韓婷婷台北七日電)成立於1964年,台灣第一家外商公司通用電子,為因應企業轉型計劃,規劃於今年底前結束新店廠營運, ... 於 www.coolloud.org.tw -

#65.美商通用產能轉台灣界霖受惠轉單 - 自由財經

記者洪友芳/新竹報導〕美中貿易戰,不只台商回流,外商也來台加碼投資,美商通用器材將中國產能轉移到高雄楠梓加工出口區,承租區內的功率半導體導線 ... 於 ec.ltn.com.tw -

#66.台灣通用器材股份有限公司- 新北市新店區寶橋路233號

台灣通用 器材股份有限公司統一編號為38119936. 代表負責人為謝榕興. 所在地為新北市新店區寶橋路233號。 於 opengovtw.com -

#67.台灣駐立陶宛代表處開幕中國外交部強烈抗議:立陶宛必自食其果

立陶宛本身與中國有邦交,且在「一帶一路」及貿易上一直有合作。台灣在立陶宛設立代表處消息傳出後,中國今年8 月召回駐立陶宛大使,以示抗議。立陶宛其後 ... 於 www.thestandnews.com -

#68.評價高的風扇品牌 台灣通用-friDay購物

2020評價高的風扇品牌➜台灣通用都在friDay購物,推薦其他熱銷風扇│DC扇品牌推薦新品。加入新會員送8888折價券。下載friDay購物APP,天天簽到領遠傳幣,週週免費再領 ... 於 shopping.friday.tw -

#69.G.MUST 台灣通用- momo購物網

快速到貨、超商取貨、5h超市服務讓您購物最便利。電視商品現折100,折價券, 5折團購, 限時下殺讓您享超低價,並享有十天猶豫期;momo購物網為富邦及台灣大哥大關係企業. 於 m.momoshop.com.tw -

#70.台灣通用器材股份有限公司

台灣通用 器材股份有限公司 (GENERAL SEMICONDUCTOR OF TAIWAN, LTD.) 地址 : 台北縣新店市寶橋路233号; 郵政編碼 : 23145 ... 於 twn.mingluji.com -

#71.台灣通用半導體-鉅廣科技有限公司

Brand Part Number Quantitly Vishay BZX384C3V3‑E3‑08 25 Vishay BZX384C5V6‑E3‑08 20 Vishay BZX384C6V8‑E3‑08 100 於 kara.com.tw -

#72.傳統車廠市值遭Rivian 狠甩大賣空本尊:分拆EV 業務是最佳解

福特和通用分拆電動車業務上市,才能獲得更多資金。 ... 要當台灣的羅賓漢「結富濟平」,好好證券推新商業模式讓小資族「心暖暖」. 於 www.inside.com.tw -

#73.台灣通用器材股份有限公司 - 公司登記查詢中心

公司名稱, 台灣通用器材股份有限公司. 公司英文名稱, VISHAY GENERAL SEMICONDUCTOR TAIWAN LTD. 資本總額(元), 3,194,600,625. 負責人, 謝榕興. 登記地址, 看地圖 ... 於 www.findcompany.com.tw -

#74.台灣通用G.MUST 16吋新型360度立體擺頭電扇GM-1636S ...

台灣通用 G.MUST 16吋新型360度立體擺頭電扇GM-1636S~台灣製造. 商品編號: 016102773. 加入收藏. (0). 線上獨賣. 本商品免基本運費亦不與其它商品合併計算運費 ... 於 www.trplus.com.tw -

#75.吳健智- 主任工程師- 台灣通用器材股份有限公司楠梓分公司

從事科技廠廠務工作15年,其中擁有3年建廠經驗(奇美六廠及台灣通用器材高雄廠),於通用高雄廠全權負責處理將舊廠房改造為公司製程所需之廠房,包括廠務所有系統(空調、 ... 於 tw.linkedin.com -

#76.怎樣搭巴士或地鐵去新莊區的台灣通用 - Moovit

在地圖上查看台灣通用、新莊區 ... 以下公共交通線路會停靠台灣通用附近 ... 下載Moovit應用程式,找到途經台灣通用的巴士或地鐵線路的最新發車時間及 ... 於 moovitapp.com -

#77.歡迎使用支援服務 - Epson

行動創意列印 · 投影機距離計算工具(2021年3月以前上市機種) · 投影機規劃計算工具 · Microsoft Windows 11 支援 · macOS 12 Monterey 支援 · 台灣RoHS標示. 家用系列. 於 www.epson.com.tw -

#78.哪裡使用 - 台灣Pay

台灣 Pay是「金融卡」多元支付品牌,涵蓋了「遠端」及「近端」交易,提供轉帳購物、消費扣款、繳費等「多元」服務。 以「行動支付」應用發展為基礎,創造國內及跨境的全 ... 於 www.taiwanpay.com.tw -

#79.台灣通用土壤流失公式土壤沖蝕指數之研究__國立屏東科技大學碩士 ...

通用 土壤流失公式(USLE)係發展自美國之經驗公式,運用在台灣地區時,參數之應用往往遭受挑戰。本研究旨在探討並分析通用土壤流失公式之Km值,研究其在各種條件下之值域 ... 於 etd.lib.npust.edu.tw -

#80.台灣通用- 優惠推薦- 2021年11月| Yahoo奇摩拍賣

Henry 電器生活館◢4020【Henry電器生活館】 通用12吋桌扇GM-1203 馬達異常時斷電三段風速台灣製造$490直購. 0 · ~晶贊家電~現貨免等台灣通用G.MUST 10吋新型. 於 tw.bid.yahoo.com -

#81.美國油價飆高壓力山大78歲拜登自駕悍馬推廣電動車 - 民視新聞

拜登這天參訪通用汽車位於底特律的電動車廠,宣揚自己剛簽署的基礎建設法案,對這項產業幫助有多大。美國總統拜登表示,「因為這 ... 台灣齊心戰疫! 於 www.ftvnews.com.tw -

#82.[845][台灣通用]公車動態資訊 - 行動查詢系統

台灣通用 (更新時間:10:37:03 ). 千呼萬喚始出來,大臺北公車資訊合併了!!本站提供最即時的公車動態,讓您輕鬆掌握資訊。 請踴躍搭乘大眾運輸工具,一起愛護地球, ... 於 pda.5284.gov.taipei -

#83.[面試] 台灣通用器材| Tech_Job 看板| MyPTT 網頁版

各位板友大家好小弟近日要去新店的台灣通用面試EE設備工程師(日) 請教一下通用的面試內容還有公司現況制度和福利英文要求高嗎前份工作在面板業是做製程良率,做了 ... 於 myptt.cc -

#84.通用汽車中國人資開出臺灣銷售經理職缺,意味GM將重返國內 ...

事實上,通用汽車於臺灣設立的分公司,也就是台灣通用傳動機械股份有限公司同樣在徵才網站上,刊登著銷售與行銷經理Sales and Marketing Manager 的職 ... 於 news.u-car.com.tw -

#85.Rivian市值超過福特、通用,分析師質疑其合理性 - Knowing新聞

鬼才阿水:ChillNoW在台灣短影音市場擁有不可取代性! 0則留言. 排序依據. 於 news.knowing.asia -

#86.台灣通用科技電扇-價格比價與低價商品-2021年11月

台灣通用 科技電扇價格比價與低價商品,提供台灣通用科技電風扇、台灣通用科技14吋、G.MUST 台灣通用科技在MOMO、蝦皮、PCHOME價格比價,找台灣通用科技電扇相關商品就 ... 於 feebee.com.tw -

#87.「新汽車3巨頭」誕生! 市值狠甩福特、通用 - 蘋果日報

電動汽車新創公司RIVIAN上市僅1周,其市值迅速超越通用汽車(GM),現已接近福特汽車(Ford Motor)的2倍,而其競爭對手LUCID的市值,周二超越了福特 ... 於 tw.appledaily.com -

#88.【台灣通用】12吋桌扇(GM-1203) - 電電購

【台灣通用】12吋桌扇(GM-1203). *12吋桌扇. *按鍵式開關. *強、中、弱三段風速調整. *自動擺頭功能. *三片式扇葉,運轉平穩安靜. *馬達轉速快、音量小. 於 www.setddg.com -

#89.台灣通用器材股份有限公司 - 透明足跡

主旨:罰鍰新臺幣100000元整。處環境講習2小時整。 法規:空氣污染防制法第20條第1項,固定污染源空氣污染物排放標準 ... 於 thaubing.gcaa.org.tw -

#90.高仿錶立誠台灣通用賓士-BENZ-AMG-汽車座椅縫隙塞-車縫塞防漏塞 ...

你想找的網路人氣推薦高仿錶立誠台灣通用賓士-BENZ-AMG-汽車座椅縫隙塞-車縫塞防漏塞-GLE-CLA-A系B系C系E系S系-椅縫塞-防漏條-i.460319752.8179612450?position商品就 ... 於 commercialcollectionagenciesofamerica.com -

#91.《廣告雜誌Adm》 5月號/2018 第318期 - 第 64 頁 - Google 圖書結果

... 代 T1 I 戰國策公關台灣麥當勞華為遠通電收白蘭氏台灣萊雅台灣通用磨坊(哈根達斯、綠巨人玉米)中華電信疾病管制署國民健康署直銷協會 3M 留蘭香台灣優步(Uber)台灣 ... 於 books.google.com.tw -

#92.【G.MUST 台灣通用】14吋立扇(GM-1457) - 五金百貨

【G.MUST 台灣通用】14吋立扇(GM-1457). 全店,全館消費滿$999,免運費!隨貨附發票,48H內出貨,不含周末 ... 於 www.easygoo.com.tw -

#93.表面黏著產品 - 台灣精品

台灣通用 器材股份有限公司表面黏著產品整流器,提供各種封裝尺寸,全部電壓及電流範圍,UL94V-0 耐燃主體,主要應用於各類表面裝置電子產品用。 於 www.taiwanexcellence.org -

#94.(美商)台灣通用器材股份有限公司 - 518熊班

台灣通用 器材公司成立於民國 53 年,是第一家外商在中華民國投資的電子公司,也是規模最大的電子公司之一,歷年來多次榮獲政府評定為外銷績優廠商。公司位於新北市新店 ... 於 www.518.com.tw -

#95.台灣通用器材股份有限公司 - 黃頁任意門

台灣通用 器材股份有限公司,統編:38119936,地址:新北市新店區寶橋路233號,負責人:謝榕興,電話:02-29113861,設立日期:1974-01-18,變更日期:2021-09-16,公司狀態:核准設立 ... 於 twypage.com -

#96.【台灣通用科技+16吋】 2021推薦評價最佳 - 松果購物

限時特價台灣通用科技+16吋優惠倒數中,還有安全帽內襯和安全帽鏡片,再不把握台灣通用科技+16吋就沒啦!松果購物為你嚴選最划算商品! 於 www.pcone.com.tw -

#97.隱私權政策 - 台灣ACDelco

「ACDelco網站服務」(https://www.acdelco.com.tw/)是由「台灣通用傳動機械股份有限公司」(以下稱ACDelco)所經營;為了支持個人資料的保護,以維護線上隱私 ... 於 acdelco.com.tw -

#98.rolex代購台灣通用 碳纖維真皮方向盤套-適用於豐田-TOYOTA-RAV4 ...

你想找的網路人氣推薦rolex代購台灣通用 碳纖維真皮方向盤套-適用於豐田-TOYOTA-RAV4-YARIS-WISH-SIENTA-CAMRY-AL-i.460319752.9972266255?position商品就在蝦皮購物 ... 於 www.echt-wiesloch.de