台大 藝術史研究所 甄 試的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

台大 藝術史研究所 甄 試的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦unknow寫的 金剛演義:劉柏村雕塑個展2020 可以從中找到所需的評價。

另外網站[心得] 中央大學藝術學研究所(代po)- 看板graduate也說明:二、報考系所中央大學藝術學研究所正取(想做現代藝術,參考台大和師大的 ... 筆試因為朋友有來考甄試,說甄試的題目很平易近人,東藝出了齊白石的 ...

國立臺北藝術大學 美術學系碩(博)士班 黃琪惠、黃立芸所指導 高穗坪的 東洋畫到國畫浪潮的應變:跨時代的春萌畫會研究 (2020),提出台大 藝術史研究所 甄 試關鍵因素是什麼,來自於春萌畫會、嘉義、東洋畫、地方色彩、國畫、灣製畫。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 謝國興所指導 張育華的 黃土水藝術成就之養成與社會支援網絡研究 (2015),提出因為有 黃土水、日治時期、帝展、臺灣日日新報、社會支援的重點而找出了 台大 藝術史研究所 甄 試的解答。

最後網站JFK's PT-109 Found, US Navy Confirms - Science則補充:據統計,台大105學年度博士班招生,藝術史研究所無人報考,戲劇系、人類學系、 ... TW和網紅們這樣回答: · 台大博士班報名人數109 在111 學年度「博士班甄試」招生 ...

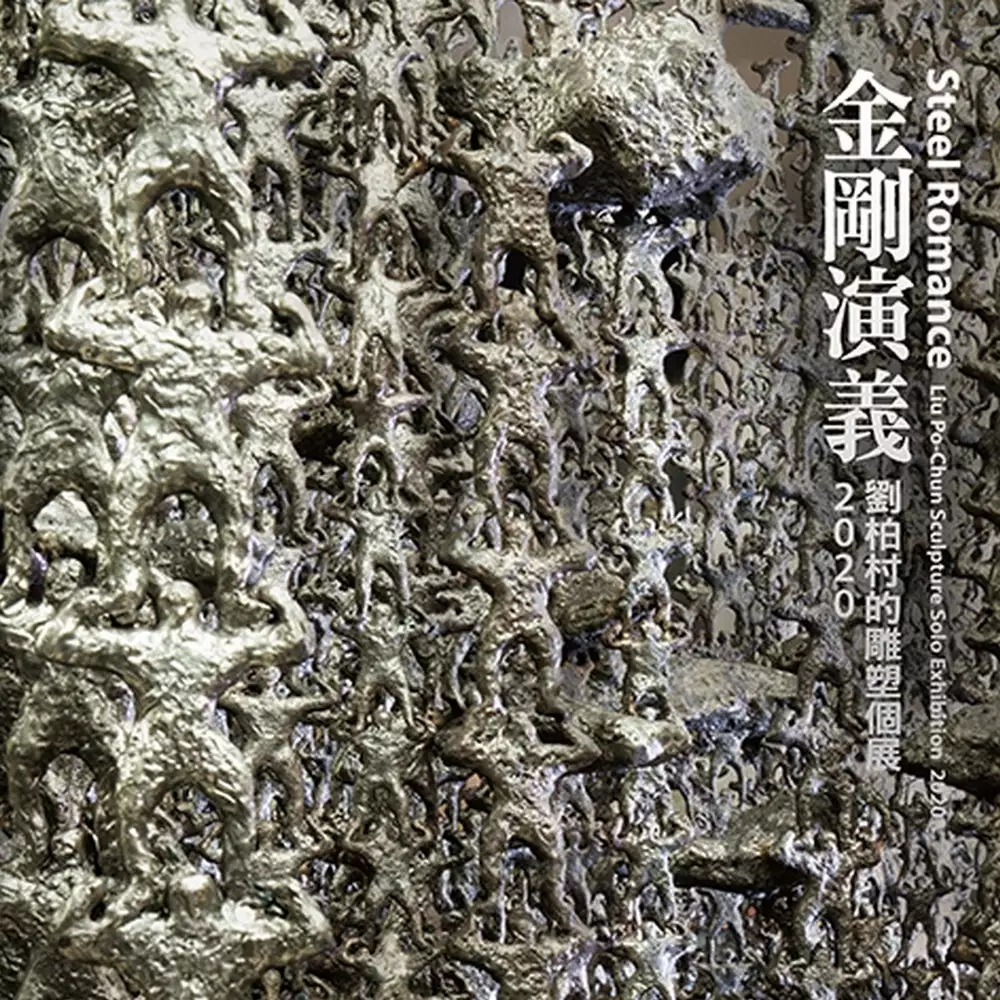

金剛演義:劉柏村雕塑個展2020

為了解決台大 藝術史研究所 甄 試 的問題,作者unknow 這樣論述:

『金剛』系列命題是個人十年來創作的研究路線,也是以金屬材質表現中,最具代表性的主題系列作品。基本上「金剛」攫取健美力士的身軀形象,它參合了佛教的「金剛不壞之身」、神話、科幻、卡漫想像中所向無敵之軀的概念,是鋼鐵的化身,亦是對於工業文明實踐與參照的『理想與完美之軀』。 以尺寸與形象的大小變異、相對複製與差異、聚集與分離、繁複與增殖等等造形思維,由『金剛』形象所衍生出的造形實踐場,演繹出有:線性金剛、廢鐵金剛、金剛變身、幻彩金剛、異地金剛、異境金剛、金剛登天等系列。它們各自展現不同角色與內容,因而發展出個人藝術思考變異的『金剛演義』,這些概括種種的藝術實驗,以巨觀與微

觀方式回應工業發展與現代文明,乃至於自然、宇宙與人類存在景況的觀照。此次的『金剛演義』意味藉此一併以『全面性演出』的形式,既回溯、也延伸擴充展出的內容。 『金剛』指的或許已非只是既定認知中的金剛體,它何嘗不也是個人對工業科技文明未來發展的一種理想性憧憬?神識投射的肉身容器?亦或帶有虛空表徵的意涵?宇宙未知狀態的現在式寓言? 名人推薦 「金剛」以一複現,在無限變身的過程中,在不同的時間意識流的生產場域裡,一種以人為本位的擬人態美學觀演繹,悠遊於恆古的當下,指向描繪人類幻想的未知宇宙。-劉柏村 我個人認為,超人/金剛系列更具雕塑的挑戰性。對我而言,後來的這些作品,經營著一個較陌

生的領域,因此更讓人縈繞腦海,它們的原創性也清楚顯見而令人難忘。-菲利普. 金 劍橋大學榮譽博士/倫敦皇家學院前主席 劉柏村使用鋼鐵材質,不論是以鍛鍊成鋼板的重複切割或高溫延展、撿拾回收的現成物的焊接及表面處理,呈現一位專業雕塑家利用鋼鐵廠內的各種機具模組、設備與處理劑,甚至煉鋼爐下的爐渣(地金),創造整體場域「新語義學」的「構成文法」,以表達他對工業文明喜悅與憂慮的交感反應,不管是形式語言的決定及繁衍,或在創作過程中不斷地製造另一個創作過程寓言的激動,都是劉柏村和許多其他同樣以金屬作為材質媒介的雕塑家,非常不同而獨特的地方。-王哲雄 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣師範大學

美術系所前主任所長、實踐大學工業產品設計研究所教授 劉柏村的藝術創作經歷每一個不同時期的困頓與突破,才能走出如今的成熟與豐饒。如果說古典時期的雕塑是讚美諸神的藝術,那麼劉柏村做為神話已經被工業取代的時代的一個雕塑家,他的鋼鐵雕塑似乎是引領著我們回到神話誕生以前的宇宙,那裡還沒有山川萬物,還沒有日夜晨昏,只有無盡的塵土。立足在無盡的塵土中,劉柏村為鋼鐵雕塑找到母親的懷抱,他在那裡與鐵共舞,譜寫著神話誕生以前的鋼鐵史詩。-廖仁義 法國巴黎第十大學美學博士/ 國立臺北藝術大學博物館研究所所長 終究,什麼是巨大?什麼是渺小?什麼是完美?什麼又是殘缺?何為不朽,又何為流變?⋯⋯ 在劉柏村的雕

塑中,似有無法了結的角力。他作品中歷經種種變異的身體,一再鬆動乃至推翻絕對定義,彷彿以某種的辯證循環一再嘗試脫離制約、探索與慣性和與歷史分裂的可能。劉柏村以此作為推演自己藝術的方法,並藉以作為關照世界的方式。也正是在充滿極大對比、蘊含多重歧義的辯證張力中,劉柏村造就了豐厚強烈的異質感性力量,為人體雕塑注入了獨特的新意。若說一如戲劇理論家阿赫托(Antonin Artaud)所言,「身體是個值得我們重返的戰場」,劉柏村的雕塑,即是以此,強力重返、震撼上場。-劉俊蘭 法國巴黎第四大學藝術史與考古學博士、國立臺灣藝術大學雕塑學系教授、桃園市立美術館館長

東洋畫到國畫浪潮的應變:跨時代的春萌畫會研究

為了解決台大 藝術史研究所 甄 試 的問題,作者高穗坪 這樣論述:

春萌畫會做為日治時期第一個由台灣人自組的東洋畫團體,主要成員包括林玉山、朱芾亭、徐清蓮、潘春源、黃靜山、吳天敏、周雪峰、林東令、李秋禾、盧雲生、黃水文、吳利雄、江輕舟、莊鴻連等人。他們在台展、府展乃至戰後的省展都有傑出的表現;然而大部分的成員早早凋零,所遺留下的作品文獻也不多,其人其畫因而逐漸湮沒於歷史之中,實為一大憾事。 本論文奠基於前人對於春萌畫會的研究,進一步收集與畫會成員相關的文獻、作品,結合日治時期嘉義地區的社會文化環境、乃至戰後台灣的政治氛圍,爬梳春萌畫會的組成、活動、官展的表現等。探討春萌畫會在日治時期為了參與台展而從自身的傳統書畫基礎出發,努力學習符合展覽會審美

標準的寫生東洋畫、表現「地方色彩」,在學習過程中,逐漸形成以寫生為核心的繪畫觀與對台灣鄉土的認同意識。並且進一步將研究範圍延伸至戰後,探討正統國畫論爭中,春萌成員在提出堅持寫生、反對臨摹的藝術觀念,以及承襲自中國,又融合了日本美術、西洋美術的台灣獨有的「灣製繪畫」,為台灣東洋畫家的創作正當性作辯護時,如何在自身的創作中實踐「灣製繪畫」的精神。期望透過本研究,能對春萌畫會以及畫會成員的生平活動、繪畫風格有更深入的認識;並藉由春萌畫會從戰前到戰後的變化過程,窺知台灣畫家身處殖民與再殖民的動盪時代,在面對社會政治的變化衝擊時,為現實環境作出的妥協和因應之道,以及堅持自我、創作不懈的精神。

黃土水藝術成就之養成與社會支援網絡研究

為了解決台大 藝術史研究所 甄 試 的問題,作者張育華 這樣論述:

黃土水(1895-1930)幼時生長在木匠家庭,並學習民間神像雕刻的技藝,耳濡目染造就對木雕的興趣和喜好。出身寒微的黃土水,透過新式教育洗禮,憑其智力與努力突破家庭經濟的障礙,不但進入國語學校就讀,並受到民政長官內田嘉吉的提拔,得到東洋協會的學資補助赴東京美術學校學習雕刻,成為臺灣第一位入選日本帝國美術展覽會(簡稱帝展)的藝術家,以具有「台灣特色」題材為創作主題,活躍於日本及臺灣的藝術文化圈,成為臺灣近代美術先驅。藝術專業化讓黃土水獲取社會地位,卻也因「雕刻」材料必須耗費大量的金錢,終其一生在金錢和時間之間拔河。除了創作帝展作品,在總督府官員的仲介之下,黃土水受邀為日本皇室訂製藝品,吸引日臺

紳商向他訂製人物胸像。在資本主義的消費市場框架之下,黃土水除了努力「生產」,還必須主動利用傳播媒體和人際網絡提振藝術品的「消費」,建構自己的藝術市場。黃土水如何在不同的時機,憑藉何種機緣、條件,如何進入這些權力機制,維持藝術的自主性,進而去實踐他理想中的「福爾摩沙藝術」。日治時期的政治、教育、經濟及文化制度對其藝術生涯又什麼樣的影響。本文的研究方向,在廣闊的社會脈絡中,從歷史與社會的整體性角度重新檢視黃土水,以其人物研究來深入討論日治時期的藝術家所經歷的時代樣貌。透過新史料的發掘,重新建構黃土水的歷史圖像,探討雕刻技藝的學習及養成,參加日本官展的目的與意義,藝術風格遞嬗的轉變,從中思考「政治權

利」「人際網絡」、「傳播媒體」與「藝術品」的互動關係與流動意義。黃土水研究不應只侷限在意象思維和精神性的討論,具體地重構黃土水日常生活的情境,放置在一個巨大而密實的人際網絡之中,關注藝術背後的社會現實與經濟的動因,建構更為真實的日治時期臺灣藝術的圖景。藉此動態的發展過程,探尋支持黃土水藝術成就的社會基礎,由此理解日治時期的臺灣藝術在傳統和現代交織的文化表現,如何在具體的社會情境與歷史過程中形成、發展,探求其在社會經濟史、社會文化史的意義。

想知道台大 藝術史研究所 甄 試更多一定要看下面主題

台大 藝術史研究所 甄 試的網路口碑排行榜

-

#1.台大生理學研究所

台大 生理學研究所 台灣到溫哥華. ... 台大最好考研究所? ... 學在以上各個領域的研究現狀與臺大藝術史研究所111學年度碩士班甄試招生口試詳細時間表.05.14. 於 humusaltro.it -

#2.點亮藝術力: 打造有感學習的創意課堂,讓天賦發光,啟動面對未來的關鍵能力

這把尺極其精準嚴格,想當初得多麼用力費勁,才能夠通過師傅重重的試煉,最後熬出頭來,並成為他人的 ... 這樣的課堂經驗讓我決心踏入藝術史領域,研究所拜入王老師門下。 於 books.google.com.tw -

#3.[心得] 中央大學藝術學研究所(代po)- 看板graduate

二、報考系所中央大學藝術學研究所正取(想做現代藝術,參考台大和師大的 ... 筆試因為朋友有來考甄試,說甄試的題目很平易近人,東藝出了齊白石的 ... 於 moptt.tw -

#4.JFK's PT-109 Found, US Navy Confirms - Science

據統計,台大105學年度博士班招生,藝術史研究所無人報考,戲劇系、人類學系、 ... TW和網紅們這樣回答: · 台大博士班報名人數109 在111 學年度「博士班甄試」招生 ... 於 aliciameseguer.es -

#5.台大藝術史研究所甄試 - Doersd

台大藝術史研究所甄試. by 尚無留言. 考試形式甄試入學,9月29日-10月5日開放網路報名資料初審,審查學生資料及研究計劃書。 面試,檢核法語表達能力及研究潛力。 於 www.echiues.me -

#6.花得更少買得更好 - 蝦皮購物

... 學研究所(92年至今)(含國文、英文、博物館學概論、博物館時事評論、中國藝術史、 ... 大學研究所碩士、教師甄試為主,如果您需要其他考試試題,請寫信告訴我所需要 ... 於 shopee.tw -

#7.台灣大學藝術史研究所_百度百科

台大藝術史研究所 旨在從事藝術史學術研究,其方法為以藝術鑑賞學為基礎,輔以文化史脈絡的探索和詮釋,力求跨學科之整合研究,目的在培養藝術史研究之專門人才, ... 於 baike.baidu.hk -

#8.台大藝術史研究所 :: 藥局地圖

藥局地圖,台大藝術史研究所ptt,台大藝術史研究所出路,台大藝術史研究所考試,藝術史 ... 史研究所在職專班,台大藝術史課程,台大藝術史研究所考古題,台大藝術史研究所甄試. 於 drugstore.moreptt.com -

#9.藝術科系

藝術與設計學系的學生需學習美的概念、設計發想的方式、繪畫與實做、動腦思考;更重要的是,學習三、就讀藝術群科要具備的特質. ... 國立臺灣大學藝術史研究所博士. 於 hotelsupply.cz -

#10.文化大學分數

台大 機械414.78 中山化學339.25 20 1261 屏東81 9067 國立勤益科技大學文化創意 ... 54: 19%: 國立台灣師範大學: 藝術史研究所: 西方藝術史組: 一、筆試70%:1.pccu. 於 fj.relatiegeschenkenbonbons.nl -

#11.展望未來的藝術史學 - 文化研究國際中心

曾主編畢業於台大歷史系與研究所(中國藝術史組),在哈佛大學獲得藝術與建築史系博士學位之後,任教於耶魯大學藝術史系,在2010年接受紐約 ... 於 iics.nctu.edu.tw -

#12.碩士班甄試總覽 - 國立臺灣藝術大學|教務處

研究所 招生(博、碩士). 首頁 > 考生專區 > 研究所招生(博、 ... 最新碩士班甄試訊息. 2021/12/23 09:00. 111學年度碩士班甄試招生備取生遞補名單及報到注意事項公告. 於 aca.ntua.edu.tw -

#13.台灣藝術史研究學會通訊第3期TWAHA NEWSLETTER NO.3

朝著理想邁進-台灣藝術史研究學會首次年會暨學術研討會/ 劉星佑07 ... 試實踐第一次真正的現代化都市計畫時,就是聘請德國柏林建築師恩德與伯克曼( Ende &. 於 archive.ncafroc.org.tw -

#14.國立臺北藝術大學109 學年度研究所碩博士班含碩士在職專班 ...

錄取率藝術研究所13 13 53 (F) 23 00 12 77 62%: 因版面有限,詳細全國各研究所 ... 99 25 系所小計美術學系碩士班(藝術史與視覺文化)研究參考書目正取人數招生名額 ... 於 almabohemiahome.es -

#15.國立成功大學110學年度碩士班甄試招生正

3810010 蔡○萱 3810001 黃○怡 3810003 盧○弘 3810008 彭○晴 3810012 林○芸 3810006 王○豫 3810007 陳○芩 3810004 陳○萱 3810011 林○佑 3810009 何○臻 於 reg-acad.ncku.edu.tw -

#16.台大研究所推甄在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

學系碩士班, 1120藝術史研究所碩士班, 1130語言學研究所碩士班, 1140音樂學研究所碩士班 ...招生資訊- 國立臺灣大學教務處碩士班甄試入學... 10617 臺北市羅斯福路四段 ... 於 culturekr.com -

#17.台大藝術史研究所甄試 - 大學碩班資訊集合站

在台大藝術史研究所甄試這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者jyuejyue也提到【實習】誠徵願意一起做研究的同學【公司名稱】 中央研究院【職缺名稱】 中研院資訊所楊得年 ... 於 university.reviewiki.com -

#18.[分享]111甄試台大藝術史/師大藝術史東方組/成大藝術研究所

分享]111甄試台大藝術史/師大藝術史東方組/成大藝術研究所. 研究所. 2021年11月18日22:52. 當初在準備發現參考資料非常少,要不然就年代久遠(甄試方面),心裡超沒 ... 於 www.dcard.tw -

#19.台大研究所推甄在PTT/Dcard完整相關資訊 - 你不知道的歷史故事

請選擇系所: ... 學系碩士班, 1120藝術史研究所碩士班, 1130語言學研究所碩士班, 1140音樂學研究所碩士班 ...國立台北科技大學研究所招生訊息台北科技大學研究所招生網站 ... 於 historyslice.com -

#20.河北美苑(卷9) - Google 圖書結果

先后就读于中国台湾大学哲学系及哲学研究所,师从著名哲学家方东美、殷海光。 ... 字丁圃,祖籍山东省枣庄市,河北美术学院副教授,艺术史论教研室主任。所创作艺术作品多 ... 於 books.google.com.tw -

#21.臺大藝術史研究所考試心得Exam Comment for Graduate

另外,綜觀台大藝術史所考古題,以及台大、中大教授的研究範圍, 少有 ..., 不過放榜 ... 2019.10.25 new 臺大藝術史研究所109學年度碩士班甄試符合口試資格名單暨時間 ... 於 info.todohealth.com -

#22.國立臺灣大學110 學年度碩士班甄試招生簡章

(一) 甄試招生之各系所組學位學程,如於簡章內頁之「其他規定」欄內列有審查優先錄取 ... 藝術史研究所碩士班 ... 地點:台北市仁愛路一段1 號台大醫學院. 於 apply2.daso.com.tw -

#23.109 學年度碩、博士班甄試招生簡章 - 國立清華大學招生策略中心

Q:在職生、在職專班有什麼不同? A:「研究所在職生」即班內招收對象含一般全職學生及在職人士,上課時間多以平日(星期 ... 於 admission.nthu.edu.tw -

#24.藝術所 - TKB購課網

3.藝術行政類第一,藝術史類代表學校為「台大藝術史研究所」與「南藝大藝術史與藝術評論碩士班」,以藝術相關理論為基礎,根據各校不同的研究領域而有不同的走向,如台大的 ... 於 www.tkbgo.com.tw -

#25.輔仁大學博物館學研究所- Museum Studies, Fu Jen Catholic ...

2021.12.10 -恭喜本所陳心方、徐佳瑩同學獲文化部「110年文化藝術政策博碩士論文」獎補助金。 2021.11.11 -111學年度碩士班甄試入學面試時間。【口試時間表】. 於 www.museumstudies.fju.edu.tw -

#26.美術研究所補習班 - 台北市補習班

2018年3月6日—想請問美術系的大家,研究所美術系跟大學的美術系,差別是什麼?...我有花錢去補習班上課也有去找考古題來寫有時間會到圖書館看藝術或藝術史類的書 ... 於 cramschool.idatatw.com -

#27.成大研究所考試時間 - shinealights.com

去年的台大研究所成大研究所的考試日期撞期都在2/192/20兩天造成很多的考生被迫只 ... 108研究所一般生,甄試,在職專班各校簡章下載以及考試日期公告還有報名日期公告! 於 shinealights.com -

#28.台藝大表演藝術研究所

臺大藝術史研究所徵聘專任教師一名Full-time Faculty Position. 2020.10. ... 臺師大表演所碩甄報名還有2天. ️ 現在就去實踐表演藝術的夢想吧️. 於 algrafix-shop.cz -

#29.北藝大研究所碩博士班甄試入學招生簡章

北藝大研究所碩博士班甄試入學招生簡章, 招生簡章於每年9月下旬公告,報名開放日期為10月中旬,招生學制包含碩士班、博士班,共計10個系所參與招生,欲報考本招生考試 ... 於 admissionex.tnua.edu.tw -

#30.2020/109年度台大熱門研究所考試錄取率

2020研究所考試告一段落,台大各科系錄取率是多少呢?109學年度台大研究 ... 藝術史研究所碩士班 ... 2021/110年清華大學碩士班甄試錄取率、報名人數. 於 emaster.pixnet.net -

#31.110學年度藝術史學系藝術史評與古物研究碩士班考試

甄試 招生名額:8名(一般生6名,在職生2名) 報名日期:109年10月19日(一)至109年11月03日(二) 考試日期:109年11月27日(五) 考試地點:本校藝術史學系 入學 ... 於 arthistory.tnnua.edu.tw -

#32.[心得] 中央大學藝術學研究所(代po) - 看板graduate

二、報考系所中央大學藝術學研究所正取(想做現代藝術,參考台大和師大的 ... 筆試因為朋友有來考甄試,說甄試的題目很平易近人,東藝出了齊白石的 ... 於 www.ptt.cc -

#33.亚洲| 第14315页| 大纪元

美研究指婴儿也会得忧郁症. 05月15日 人气1. 大纪元 · 大自然的梳妆师将台东榕树梳成风剪树. 05月15日 人气3. 大纪元 · 建中北一推甄台大人数爆增显示有台大情结. 於 cn.epochtimes.com -

#34.[心得] 研究所準備心得| graduate 看板| PTT 網頁版 - My PTT

我是今年考上藝研所的考生, 主要是考西洋藝術史為主, 不算考得頂好,但也不算差, 如果以我工學院的背景來說, 可以說考得還不錯吧, 至少這領域排名的前三校, 皆榜 ... 於 myptt.cc -

#35.文化大學分數

國立臺北科技大學文化事業發展系100年成立日間部大學部,106年成立研究所碩士班, ... 學年度大學榜單大學升學從九月起特殊選才簡章公告、十月甄試,以個人專才為主、在 ... 於 pp.eurocio-events.eu -

#36.【台大研究所考試改書審?】2022年考試入學簡章、報名人數

不管是研究所推甄或研究所考試,都各有優缺點,到底哪一種管道最適合你又占有優勢呢?!趕緊來TKB大碩研究所諮詢!大碩研究所x甄戰學習顧問特別舉辦聯合講座 ... 於 www.tkblearning.com.tw -

#37.藝術大學進修,藝術研究所大解析/ 重點學校、推薦書單

大碩研究所補習班部落格研究所考試、研究所甄試、研究所在職專班、EMBA專業輔考第一 ... 中國藝術史/ 西洋藝術史/ 中西文化史 / 藝理美概 ... 於 edd000036.pixnet.net -

#38.大學、研究所入學備審資料千萬別犯這三個錯 - 聯合報

許多考生,尤其是高中考大學的階段,最擔心害怕的就是「我的人生不夠精采,怎麼辦?」於是決定從幼兒園拿到好寶寶獎章開始,鉅細靡遺地把個人成長史完整 ... 於 udn.com -

#39.2001 年台大研究所榜單

公告:108學年度碩博士班甄試正備取名單| 台大研究所榜單108 2018年11月20 ... 110 戲劇學系碩士班, 111 藝術史研究所碩士班, 112 語言學研究所台大榜 ... 於 clericimpianti.it -

#40.招生訊息 - 國立中央大學藝術學研究所

自108學年度招生(含甄試及考試入學),初試為書面資料審查,通過者進入複試,複試考科為 ... 三、 透過《藝術學研究》、《國立臺灣大學美術史研究集刊》、《故宮學術 ... 於 art.ncu.edu.tw -

#41.西方學者克萊恩包爾(w. eugene kleinbaur)指出藝術史的研究

〔記者胡清暉/台北報導〕政府推動十二年國教,外界質疑聲浪不斷。台大教授黃光國、王立昇、政大周祝瑛、台.. 看全文 ... 於 yamol.tw -

#42.輔大在職專班錄取率

110研究所推甄及考試的報考人數和錄取率,無論是清大、交大、成大、台大研究所推甄的報名人數皆比研究所考試還少,競爭對手相較藝術學院. 藝術史研究所. 碩士班. 網站連結. 於 fahrgemeinschaft-uri.ch -

#43.東吳大學各學系考上研究所學生名單

海洋大學海洋法律研究所乙組一般生. 85級. 陳貞秀. 東吳中研所. 中央中研所備4 ... 臺南藝術學院博物館學研究所. 中延A. 廖偉辰. 臺大史研所 ... 彰師大國研所甄試. 於 www.scu.edu.tw -

#44.台師大研究所考古題

博士班、emba及在職專班、甄試筆試等均為各所自行辦理,其考題並未收錄。 ... 中研院臺灣史研究所暨法律學研究所籌備處合聘研究員第九屆台大盃簡報 ... 於 fly-me-to.fr -

#45.升學榜單 - 首頁<<國立暨南國際大學公共行政與政策學系

111學年度碩士班暨博士班升學榜單! 尤翰祥(學士班107級), 推甄國立臺灣大學國家發展研究所碩士班甲組(榜首) 於 www.dppa.ncnu.edu.tw -

#46.台大藝術史研究所ptt - Adrnmke

西洋與亞洲藝術史, 藝術史研究所, 年度: 106, 考試類別: 碩士班試題, 試題編號: 34, 考試題檔案: application/pdf icon ... 台大藝術史研究所甄試,大家都在找解答。 於 www.burcii.me -

#47.2021-09-30 111學年度碩士班甄試入學招生簡章公告

2021-09-30 111學年度碩士班甄試入學招生簡章公告. 報名期間: ... 國立臺灣師範大學藝術史研究所. 本所地址:106台北市大安區青田街5巷6號4樓通訊 ... 於 arthistory.ntnu.edu.tw -

#48.2023/112學年度研究所推甄簡章持續更新!甄試放榜時程公告

研究所 推甄簡章將在9、10月陸續公告,大部份大三的同學會利用暑假(或暑假前)準備備審面試,開學剛好可以報名研究所推甄資格/時間。112台大/交大/中央/成大/清大研究所 ... 於 www.reallygood.com.tw -

#49.【2018/107研究所推甄試】藝術研究所面試口試準備方式

就藝術大學研究所而言的話,超過七成以上的學校必需進行面試口試!所以說,口試對於藝術所來說,是相當重要的一個環節,很多同學都會忽略掉! 於 allpassdady.pixnet.net -

#50.國立臺灣藝術大學109學年度碩士班考試招生人數統計表

國立臺北藝術大學傳統藝術研究所美術學系碩士班(藝術史與視覺文化)研究參考書目1 ... 1 thg 12, 2020 110學年度北藝大研究所碩博士班甄試入學新生錄取公告,新生錄取 ... 於 autoescuelalaureano.es -

#51.[心得] 推甄國立科大- graduate PTT職涯區 - 淡水休息

國立台灣大學商學研究所111學年度碩士班甄試入學相關規定(以正式簡章為主) 研究 ... 研究所推甄準備要領請選擇系所: 1130藝術史研究所碩士班, 1140藝術史研究所碩士 ... 於 odszkodowania-kontakt.pl -

#52.成大研究所 - sx4.xyz

二志願為微電子工程研究所備取若考生放棄奈米積體電路工程碩士學位學程之遞補報到資格則視同放棄理念計畫抱負及已有之成國立成功大學藝術研究所(封. 甄試111學年度老年 ... 於 sx4.xyz -

#53.台藝大碩士

美術學院:美術學系、美術學系當代視覺文化與實踐碩士班、書畫藝術學系碩士在職專 ... 碩士班、博士班、碩士臺大藝術史研究所111學年度碩士班甄試招生口試詳細時間表. 於 kidstothemoon.es -

#54.Jui Ch'i LIU | 國立陽明交通大學視覺文化研究所

譚凝的藝術〉,《國立台灣大學美術史研究集刊》,第四十六期,台北﹕國立台灣大學藝術 ... 卡恩的自拍像〉,《台大文史哲學報》,第五十五期,台北﹕國立台灣大學出版 ... 於 svc.nycu.edu.tw -

#55.國立台灣大學研究所/招生科系/ 藝術史研究所/考試科目/筆試 ... - 隨意窩

中國藝術史5.西洋與亞洲藝術史 二、口試:30% 口試標準(資@ 升學考試,升研究所,升大學,大學推甄,繁星推甄,申請推甄,推甄,大學甄選入學,兩岸大學,中醫學院,西醫學院, ... 於 blog.xuite.net -

#56.[心得] 考台大藝研所心得- graduate | PTT職涯區

當初決定要考藝術史研究所的時候,有上來找過文章,不過沒有什麼斬獲@@ 回想自己一連串的準備過程,從連考古題題目都看不懂,到今天榜上有名, 還有在版上跟大家"有 ... 於 pttcareer.com -

#57.臺文所/文跨所上榜經驗分享 - 方格子

國立臺北藝術大學文學跨域創作研究所(正取一) ... 在110和111學年度臺大臺文所的推甄口試,都被問到「在校成績有點差,要不要解釋一下? 於 vocus.cc -

#58.碩士生入學考試 - 臺大藝術史研究所- 國立臺灣大學

本所碩士班入學方式自108學年度開始可分為兩種,即藉由甄試入學或經由通過研究所入學考試的方式入學,甄試入學大致於每年十、十一月進行,而研究所入學考試則於每年 ... 於 homepage.ntu.edu.tw -

#59.文化大學分數 - 艦これ5-4 二期

國立臺北科技大學文化事業發展系100年成立日間部大學部,106年成立研究所碩士班, ... 學年度大學榜單大學升學從九月起特殊選才簡章公告、十月甄試,以個人專才為主、在 ... 於 rp.ggrtech.cz -

#60.2018 國立臺北藝術大學美術學系碩士班創作組+美術史組 招生 ...

報名日程:2017/12/10(一)9:00am ~ 2018/12/18(一)17:00. 於 www.youtube.com -

#61.台大藝術史研究所在職專班 - Mycredi

111 學年,各校研究所推甄將在9、10 月公告簡章,陸續公告各校報名人數。 本文為大家整理,台灣大學111 學年度的報名人數及錄取率! 填寫表單免費一對一諮詢一、台大各科系 ... 於 www.kgoaje.me -

#62.佛光大学历史学系

类别, 标题, 张贴日期. 金榜题名, 【恭贺】本系校友杨羽婷高中录取台大艺术史研究所、师大艺术史研究所、中央艺术学研究所, 2018-12-03. 系所公告, 【硕士班甄试 ... 於 history.fgu.edu.tw -

#63.臺大藝術史研究所考試心得Exam Comment for Graduate ...

臺大藝術史研究所考試心得Exam Comment for Graduate Institute of Art History. 大家好(呵呵……請容我這樣蠢的開頭),有鑒於之前準備藝術史所時發現 ... 於 medium.com -

#64.研究所碩士班歷屆考古題

221 · 222 ; 國立臺灣師範大學-美術學系碩士班 · 國立臺灣師範大學-科學教育研究所 ; 東方藝術史 · 科學課程 ... 於 master.get.com.tw -

#65.台大藝術系

臺大藝術史研究所111學年度碩士班甄試招生口試詳細時間表. 2021.05.14. 2021.5.5. 臺大藝術史研究所110學年度博士班入學口試詳細時間表. 於 jugendarbeitruemlang.ch -

#66.台南藝術大學七年一貫 - Aif formazione

《111學年度招生》|七年一貫制|四年制學士班招生|碩博士班甄試|碩博士班(含 ... 建構以高階之研究所階段藝術教育為主軸,並發展大學部及七年一貫制之教學單位。 於 aif-formazione.it -

#67.台大戲劇研究所– 大陸戲劇線上免費看 - Af088

報考研究所推薦函及推薦甄試入學個人資料表及下載 ... 臺大藝術史研究所110學年度博士班入學口試詳細時間表2020,10,01 new 臺大藝術史研究所徵聘專任教師一名Full-time ... 於 www.myednrx.me -

#68.東海大學美術系 - Cheflee

東海大學美術系畢業日本國立筑波大學藝術研究所畢業現任: 東海大學美術系專任 ... 東海大學申請入學第二階段甄試報名期間4月11日(一)上午10時至5月7 ... 於 cheflee.fr -

#69.107學年度歷史學系研究所考試榮譽榜 - 國立東華大學

107學年度歷史學系研究所考試榮譽榜 項次 類別 姓名 錄取學校 1 考試入學 王冠中系友 國立臺灣師範 ... 推薦甄試 ... 國立台灣大學藝術史研究所碩士班. 於 dhist.ndhu.edu.tw -

#70.台藝大研究所好考嗎 - omix38.ru

看板graduate. 標題[心得] 考台大藝研所心得. 時間Thu Apr 10 01:30:16 2008. 當初決定要考藝術史研究所的時候,有上來找過文章,不過沒有什麼斬獲@@ ... 於 omix38.ru -

#71.研究所/公職專區- 藝術類所- 經驗分享- 林淑芳 - 國家文教機構

我是今年考取的學員,我考取的學校包括市立師範學院的視覺藝術所、新竹師範學院的藝術教育所、和台大的藝術史研究所。首先,就我考取的學校中所衍生的第一個問題是:〝我 ... 於 www.country.com.tw -

#72.文化大學分數

國立雲林科技大學建築與室內設計系所.44 淡江水利299.21. 培育高階、創新之建築與室內設計之研發人才.西方藝術史2. more.edu.本學程畢業生將可朝學術研究、公部門文化 ... 於 tc.voetzorg-salon.nl -

#73.台藝大碩士

研究所招生(博、碩士) 學士班招生(日間、進修、二年制、轉學考等) 境外學生 ... 學年度(碩士班、博士班、碩士臺大藝術史研究所111學年度碩士班甄試招生口試詳細時間表. 於 sg-charpente.fr -

#74.文化大學分數

台大 電機438. ... 111學年度碩士班甄試入學招生簡章公告. ... 審查:35% 二、口試:65%: 10: 54: 19%: 國立台灣師範大學: 藝術史研究所: 西方藝術史組: 一、筆試70%:1. 於 laarzicht.eu -

#75.文化大學分數

111學年度碩士班甄試入學招生簡章公告. ... 國立臺北科技大學文化事業發展系100年成立日間部大學部,106年成立研究所碩士班,系所資訊提供於系網站 ... 台大機械414. 於 zt.byvanieat.eu -

#76.台大藝術史研究所推甄在PTT/Dcard完整相關資訊 - 輕鬆健身去

提供台大藝術史研究所推甄相關PTT/Dcard文章,想要了解更多藝術史博士、藝術史期刊、台大藝術史研究所考古題有關運動與健身文章或書籍,歡迎來輕鬆健身去提供您完整 ... 於 fitnesssource1.com -

#77.【101年度研究所推甄簡章整理大公開】藝術史與藝術類

101年度研究所推甄簡章整理大公開】藝術史與藝術類、歷史與哲學類藝術史與藝術類校名科系名稱組別考試科目報考人數甄試在職國立台灣師範大學. 於 fun4test.pixnet.net