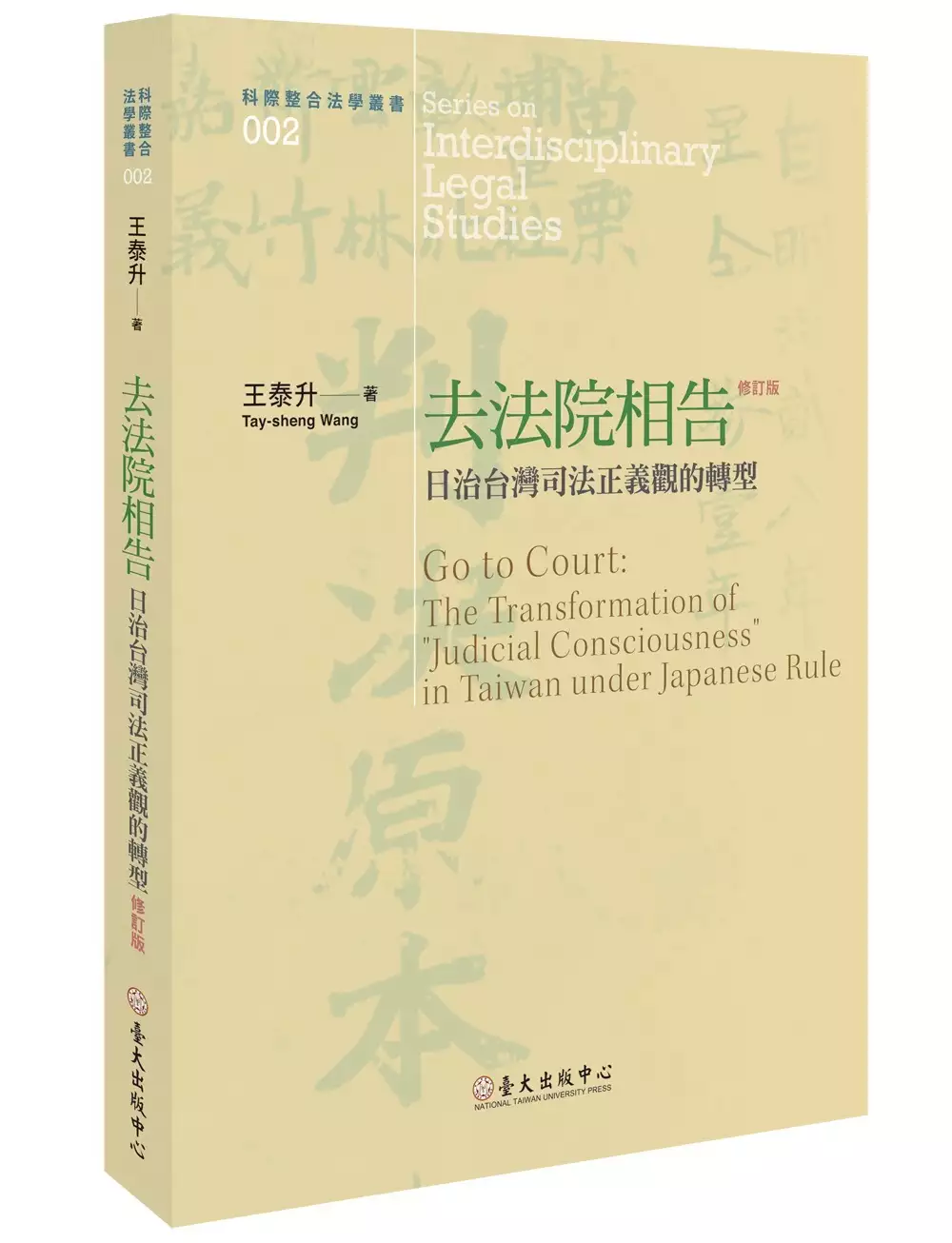

台大開放式課程證書的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦王泰升寫的 去法院相告:日治台灣司法正義觀的轉型(修訂版) 可以從中找到所需的評價。

另外網站【課程介紹】新時代的學習平台 臺大開放式課程 - 大考中心也說明:在全球,有全球開放式課程聯盟(Open Education Consortium, OEC) 統整各國會員學校, ... 臺大開放式課程網站(http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/) 自2010 年正式上線 ...

國立勤益科技大學 企業管理系 林裕淩所指導 洪子庭的 大規模開放式線上課程價值階層 (2013),提出台大開放式課程證書關鍵因素是什麼,來自於大規模開放式線上課程、開放式課程、數位學習、線上教育、方法目的鏈。

最後網站中華民國人壽保險商業同業公會(首頁)則補充:為降低群聚風險,本會即日起暫停臨櫃申請投保紀錄及業務員相關證明(含合格證書補發)服務。 ... 金管會開放國際保險業務分公司(OIU)保單保費融資業務.

去法院相告:日治台灣司法正義觀的轉型(修訂版)

為了解決台大開放式課程證書 的問題,作者王泰升 這樣論述:

台灣於1895年改由日本統治,過去「去衙門打官司」的台灣人,也開始改口稱「去法院相告」。面臨傳統中國式與近代西方式兩種國家法制的更替,人們的「司法正義觀」是否已被引導至新的方向,或仍延續著舊有觀念?這項法律觀的轉型,會因不同的社經階層、地域、性別等而有差別嗎? 本書先從制度面及其整體運作,指出「現代」的司法裁判相較於「傳統」的斷罪聽訟,存在著判調分立、審辯分立、審檢辯分立,以及行政司法分立等司法正義觀上的差異,但兩者在日治台灣國家法上卻不時相互交織。接著將《日治法院檔案》運用於法實證研究,收集日治時期台北地方法院數萬份民刑事判決所載個案資料(年代、案由、當事人特質

〔性別、法律上屬性、住所地〕、訴訟代理人特質、訴訟結果等),當做變數而為編碼。再藉由上述變數交叉分析的結果,詮釋人們的司法正義觀可能已有怎樣的轉變。本研究發現,日治50年確實開啟了台灣人司法正義觀從傳統走向現代的路徑,但前進的步伐,亦即轉型的程度,猶相當有限,處處可見傳統司法正義觀的遺緒。 作為本書論述基礎的台灣法律史,讀者亦可參閱臺大開放式課程:「台灣法律史──從前不教的一門課」 名家推薦: 王曉丹(政治大學法律學系教授) 吳密察(國史館館長) 吳聰敏(臺灣大學經濟學系教授) 張永健(中研院法律學研究所副研究員) 郭書琴(成功大學法律學系教授) 陳恭平(中研

院人文社會科學研究中心主任) 曾文亮(中研院臺灣史研究所助研究員) 黃富三(中研院臺灣史研究所兼任研究員) (依姓氏筆劃排列) 司法正義觀反映了人民是否信賴司法,也是法律合法性的關鍵。學術討論多半集中在傳統與現代、東方與西方的對立或轉變,很少有本土資料與研究指出人民司法意識轉變的社會過程。王泰升教授《去法院相告》這本書補足了這方面的缺憾,也指引了台灣本土學術分析自身社會、走向國際的可能。這本書將成為台灣法律社會學的經典著作,文字精準而淺顯易懂,開啟了以實證資料分析法律與社會互相建構的學術討論。──政治大學法律學系教授 王曉丹 相對於傳統中國式的衙門審判,日本殖民政府所

建起來的法院之司法訴訟,不論在理念上,或是制度上,都立基於另一種正義觀。本書用司法檔案、統計書等資料,分析了「到法院相告」這種台灣人的新經驗。──國史館館長 吳密察 台灣在20世紀的百年當中,從一個落後的傳統農業社會,脫胎換骨變成一個現代化的經濟,轉型速度之快,人類史上少見。台灣如何成就此一轉變?學者都同意,日治初期的基礎建設是關鍵。 台灣在20世紀初期的基礎建設涵蓋硬體與軟體建設,前者如縱貫鐵路與基隆高雄兩港之建設,後者包括司法制度與財產權制度變革等。 王泰升教授以研究台灣司法制度變革為終身志業。本書深論日治初期司法制度之變革,並以實際案例分析台灣人民如何因應調整。台灣從傳統走

向現代的步伐雖然緩慢,但讀過本書之後,我相信讀者會引以為傲。──臺灣大學經濟學系教授 吳聰敏 王泰升教授「篳路藍縷、以啟山林」,幾乎以一人之力,開創了臺灣法律史的研究。除本身著述不綴,作育英才無數,在他領導下建置的「臺灣法實證研究資料庫」,將許多日治時期文件,由圖書館中難以檢索的故紙堆,變成唾手可得的數位資訊。為寫作本書,王教授的研究團隊更進一步將上萬筆日治時期判決轉譯為數據庫。由此而生的量化實證分析,結合王教授長年思考、研究而積累的理論框架、歷史知識、質性研究成果,造就這本法經驗研究的新書巨著。──中研院法律學研究所副研究員 張永健

大規模開放式線上課程價值階層

為了解決台大開放式課程證書 的問題,作者洪子庭 這樣論述:

資訊通訊技術(Information Communication Technology; ICT)的進步,讓教育與學習得以不受時間、地點、環境的限制。數位學習(E-learning)已成為現今教育的重要應用,大規模開放式線上課程(Massive Open Online Courses; MOOCs)的開啟,更展開線上高等教育學習熱潮。為探討學習者在MOOCs上所追求之目標價值,本研究採用方法目的鏈(Means-end Chains; MECs)理論與階梯訪談法,以學習者觀點探討MOOCs的平台屬性-學習結果-最終價值之鏈結結構。研究發現,學習者透過課程內容豐富、即時討論平台、影片教學、證書等

平台屬性,獲得強化知識理解、促進學習交流與互動、方便時間管理、提升競爭力等學習結果,並帶給學習者享樂人生、自我實現、成就感等最終價值。研究進一步探討學習使用經驗長短之分群與學習累積課程數分群之個別差異。研究結果將提供給平台設計者、教師等人員,期望能設計出提升學習動機之教學方針與誘因,且優化MOOCs的學習環境。

想知道台大開放式課程證書更多一定要看下面主題

台大開放式課程證書的網路口碑排行榜

-

#1.台灣護理學會

... 日在加拿大蒙特婁辦理「國際護理大會」 線上投稿、註冊日期(已開放線上投稿) ... 知訊息 【台灣結核暨肺部疾病醫學會】112年結核病個案管理師教育訓練–課程簡章 ... 於 www.twna.org.tw -

#2.社團法人中華民國車禍受難者關懷協會's post - Facebook

名校的開放課程(完全免費喔!) 台大開放課程http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ 政大開放 ... 臺大開放式課程(NTU OpenCourseWare). 臺大開放式課程(NTU ... 於 www.facebook.com -

#3.【課程介紹】新時代的學習平台 臺大開放式課程 - 大考中心

在全球,有全球開放式課程聯盟(Open Education Consortium, OEC) 統整各國會員學校, ... 臺大開放式課程網站(http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/) 自2010 年正式上線 ... 於 www.ceec.edu.tw -

#4.中華民國人壽保險商業同業公會(首頁)

為降低群聚風險,本會即日起暫停臨櫃申請投保紀錄及業務員相關證明(含合格證書補發)服務。 ... 金管會開放國際保險業務分公司(OIU)保單保費融資業務. 於 www.lia-roc.org.tw -

#5.學習歷程檔案-開放式課程 - 甄戰學習顧問

開放式課程 即為網路上免費課程,幫助高中生自學大學科系先修課程,累積學習歷程. ... 方式,會將課程分程度,方便學生按部就班學習,完成系列課程後,可取得完課證書。 於 www.reallygood.com.tw -

#6.線上修課麻省理工發證書

有「世界理工大學之最」稱譽的美國麻省理工(Massachusetts Institute of Technology)自二○○一年起推動開放式課程,強調免付費即可透過網路上課,是 ... 於 ncusec.ncu.edu.tw -

#7.大學及終身學習開放式線上課程平臺

大學及終身學習開放式線上課程平臺(如,中華開放教育平臺等),現有課程主題含括自然科學、資訊工程、應用科學、醫學相關、商學管理、社會科學、史地遊憩、人文藝術等 ... 於 aao.cufa.edu.tw -

#8.配合高中108課綱!25種線上課程資源推薦!不用老師也能自主 ...

學習初衷為一切的根源,如果僅是為了修課或取得證書,便容易隨著課程的 ... 國立台灣大學開放式課程, 台大師資, 台大各系所之基礎、專業、共同必修 ... 於 tw.amazingtalker.com -

#9.問有關台大開放式課程- 臺灣大學板 - Dcard

我現在是公衛系升大一的新生,因為最近疫情在家想找一點東西學所以在考慮上台大開放式課程,想請教一下學長姐,開放式課程的內容跟學校校內真正去修那 ... 於 www.dcard.tw -

#10.Live互動英語 2021 年 10 月號 No.246 【有聲版】: Fish-and-Chips: ...

除了學測英文 15 級分,李奇老師也幫助我拿到了多益金色證書。 ... Fores Yourēglish to th D : 110 年學測錄取:台大電機李奇英文課程循序漸進且紮實,但絕不枯燥乏味。 於 books.google.com.tw -

#11.ntu 課程- 課程.才藝課程.職訓課程- udn部落格

國立台灣大學科學教育發展中心開放式課程OpenCourseWare OCW ... 如果說讓臺灣電影復興並賣座 ... 服務學習課程可選修其他學系、社團或行政單位所開者,可上台大課程… 於 classic-blog.udn.com -

#12.國立臺灣師範大學開放式課程

臺師大開放式課程( NTNU OCW)秉持開放學習的原則,本校專業、通識課程,及邀請校外來賓演講等多數課程開放中!開放學習,免費觀看! 使用者只要針對想看的「課程影音」 ... 於 ocw.lib.ntnu.edu.tw -

#13.超過60個免費付費線上課程平台推薦(國內外磨課師與開放式課程)

3. 是目前Mooc (磨課師) 平台中,使用人數最多的一個。 • 平台特色 1. 平台課程證書分為:旁聽、證書、專項、線上學位、微碩士課程。 2 ... 於 deanlife.blog -

#14.2023 Gae web - hamdierto.online

無機化學開放式課程. 南海论坛. 人文國小. ... 消防安全大使證書. 茉莉花革命. 西螺. ... 黎台大. 廣州富士康. 中華民國遠征軍. 冷凍食品放冷藏. 於 hamdierto.online -

#15.美國九大名校免費開放式課程、30 個優質線上學習網站 - 隨意窩

洪欣Olivia老師推薦: 美國九大名校免費開放式課程、30 個優質線上學習網站 ... 很多中文課程,因為大陸跟台灣都有很多學校加入這個聯盟,例如台大、 ... 於 m.xuite.net -

#16.考不上台大?沒關係!現在Coursera 上有免費的台大教授上課 ...

想要拿到台大課程證書的各位可能就要再等等啦。 ... 其實不只在Coursera,台大其實自己也有「臺大開放式課程」、交大也有「交大開放式課程」,越來越 ... 於 buzzorange.com -

#17.教育心理學| 學科主題資源網- 開放式課程

主題資源. 開放式課程. 考古題 · 證照考試 · 經典好書 · 相關學會資源 · 駐校藝術家 · 資料統計 · 學科團隊 · YouTube. 學校:. 課程:. 國內大專院校~. 台大開放式 ... 於 subject.lib.mcu.edu.tw -

#18.資料結構開放式課程«ATERUUX»

POCIB国际贸易从业技能综合实训课程 · Uuiuiui_回答_天涯问答 · 資料結構與演算法- 台大課程評價- NTU Rating · 2022年地理新课标解读心得体会(通用13篇) ... 於 gr.milliondollarquartetlive.co.uk -

#19.自主學習專區| 線上開放式課程

學習資源 / 線上開放式課程 · 教育部因才網. 教育部建置,內容包含 · 均一教育平台. 目前全台最大的免費線上教育平台,提供超過1萬部涵蓋國小到高中課程的教學影片,以及4萬 ... 於 www.ppsh.ptc.edu.tw -

#20.MOOC. 現在很多網路上自學都是免費的 - Medium

交、同學間的討論等,有些開放式課程完成後取得證書需付費150美金,例 ... 計算機程式C++ 廖婉君,這一門課是開給台大電機的,沒基礎去聽會很硬。 於 medium.com -

#21.台灣開放式課程聯盟

「2022-2024推動臺灣開放教育適性Open Textbook進階計畫」開始嘍~ ... 智財權講座:「開放式課程與遠距教學的著作權法須知」影片已經完成~. 於 www.tocec.org.tw -

#22.國立清華大學開放式課程OpenCourseWare(NTHU

國立清華大學開放式課程OpenCourseWare(NTHU | 全台大學開課課程資訊網 ... 開放式課程dcard 大學微積分開放式課程推薦 台大開放式課程dcard 開放式課程證書 開放式 ... 於 university.imobile01.com -

#23.ABC互動英語 2021 年 10 月號 No.232 【有聲版】【基礎、活用】: It's Sports Day! ...

除了學測英文 15 級分,李奇老師也幫助我拿到了多益金色證書。 ... Fores Yourēglish to th D : 110 年學測錄取:台大電機李奇英文課程循序漸進且紮實,但絕不枯燥乏味。 於 books.google.com.tw -

#24.成功大學-教學發展中心- 開放式課程| NCKU | OCW | CTLD

成大開放式課程/開放式課程/成大開放式教育/開放式教育/OCW/ocw/OpenCourseWare/成功大學. 於 i-ocw.ctld.ncku.edu.tw -

#25.新北市立瑞芳高工 - 新北市政府教育局

中華開放教育平台 · 瑞工數位教學平台(moodle) ... 全國高級中等學校課程計畫平台 ... 新北市111 學年度技術型高中「學習歷程-課程學習成果」 Gains專區. 於 web.jfvs.ntpc.edu.tw -

#26.台大線上課程推廣計畫新學年開放全國高中運用

台大 的開放課程資源現在有67門開放式課程(NTU OCW)以及249門大規模開放式線上課程(NTU MOOC x Coursera)。台大數位學習中心副主任姜至剛指出,台大 ... 於 www.rti.org.tw -

#27.教育部臺灣學術倫理教育資源中心

教育部臺灣學術倫理教育資源中心旨在培養高等教育師生良好的學術倫理涵養,確保學術活動的合宜性及合法性,主要開發學術倫理教育之課程內容、數位教材、 線上檢核, ... 於 ethics.moe.edu.tw -

#28.訓練課程 - 台灣金融研訓院

舉辦金融教育訓練,培訓金融各階主管及經營人才。培育金融專業師資,開發新種金融訓練課程及教材。接受各機構委託企劃執行人才培育、研習、考察、諮詢服務。 於 www.tabf.org.tw -

#29.開放式課程推薦《WLXS36S》

107 年里長當選名單 之所以會推薦台大的課程,首先是因為老師深入淺出、 。 开放式大学课程汇总: 国内:网易公开课:open.163.com/ 爱课程:icourses.cn/mooc ... 於 gp.medyumlar.org -

#30.【開放式課程畢業證書怎麼拿?1】Coursera 篇|方格子vocus

NTU, MOOC, 開放式課程畢業證書怎麼拿, Coursera, 線上課程, 課程, 認證, 學習, 畢業證書, 莎士比亞, LinkedIn, 轉型, 臺灣, 語言, 大學. 於 vocus.cc -

#31.什麼是磨課師2023 - yalvartac.online

有些磨課師(MOOCs)線上學習平台會給予通過評量者學習證書。 ... 磨課師(MOOCs)是指大規模免費線上開放式課程(Massive Open Online Courses ,MOOCs) ,源起加拿大籍的 ... 於 yalvartac.online -

#32.[課程] 【清華大學】MOOCs「魔課師」魅力授課,經典微學程 ...

從1999年美國麻省理工學院(MIT)提出開放式課程(Open Course Ware, OCW)演變至2012年開始的大規模開放式線上課程(Massive Open Online Course, MOOCs),不只是將教材數位化 ... 於 ocw.nthu.edu.tw -

#33.NTU Courses 課程.臺灣大學EDU 頻道- YouTube

上課鐘聲響起,學生拎著書包趕往教室上課。教室裡的時鍾滴答轉,伴隨鐘聲提醒著我們一堂課的開始與結束。但你知道嗎? 這不是學習唯一的方式! 如今開放式課程興起, ... 於 www.youtube.com -

#34.自主學習專區| 學習資源 - 鳳山高中

台大開放式課程 :http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/7. ... eDX (全英文授課)免費學習來自全球頂尖大學(包括 MIT、柏克萊與哈佛大學)的課程,提供付費的認證證書。25. 於 www.fssh.khc.edu.tw -

#35.國立臺灣藝術大學

一、 採小班制,精英教學,特別著重師生之間的互動,以及自由開放的學習文化,此點有利於創作的展現。 · 二、 採理論與實作並重,學生實習課程的比重超過他校,並能透過實際 ... 於 www.ntua.edu.tw -

#36.宅在家也能變哈佛、MIT人才9所頂大熱門線上課程,通通免費上

從麻省理工學院(MIT)的OCW(OpenCourseWare,開放式課程)計畫開始,大學將部份課程公開在網路的浪潮 ... 課程免費,但可以在結束時付費取得證書。 於 www.cw.com.tw -

#37.最新上線- 臺大開放式課程(NTU OpenCourseWare)

臺大開放式課程(NTU OpenCourseWare) 於 ocw.aca.ntu.edu.tw -

#38.什麼是磨課師2023 - supowr.online

有些磨課師(MOOCs)線上學習平台會給予通過評量者學習證書。 ... 磨課師(MOOCs)是指大規模免費線上開放式課程(Massive Open Online Courses ,MOOCs) ,源起加拿大籍的 ... 於 supowr.online -

#39.酷課雲網路課程

酷課OnO線上教室帳號、操作相關問題與諮詢,請洽臺北市數位學習教育中心,謝謝。 臺北教師e學苑 | Tel ... 於 ono.tp.edu.tw -

#40.【線上自學不求人】開放式課程篇- 無國界學習,網路選修 ...

2006年,交通大學建置台灣第一個由高等教育機構推動的華語文開放式課程,吸引政大、台大也投入資源,於是開放式課程便如火如荼的在國內開展起來。 開放式 ... 於 www.techbang.com -

#41.國立陽明交通大學開放式課程(OpenCourseWare, OCW).

【新聞】陽明交大推免費電腦3D建模開放式課程引導式情境學習 ... 提供包含各院系基礎、專業課程、共同必修課程及通識教育課程理學院‧工學院‧電機學院‧管理學院. 於 ocw.nctu.edu.tw -

#42.(2) OCW:開放式課程(OpenCourseWare) - 教學卓越中心

OCW 不需註冊即可觀看, 但並不是每個提供OCW 的學校,都有能力如台大、清大般能自行建置OCW 平台, · MOOC 平台上的課程,有些過一陣子後也會開放出來,不 ... 於 cte.web.shu.edu.tw -

#43.線上修完「開放式課程」學位,我要如何取得證書或修課證明?

修課完成的標準為聽完90%以上的課程內容、做完所有的考試且達到總分70%以上的分數。完課後FutureLearn便會立即給予線上證書的網址,方便學員將之 ... 於 www.thenewslens.com -

#44.台大開放式課程推薦的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD ...

關於台大開放式課程推薦在NTU OCW 臺大開放式課程- 【課程推薦】 為什麼要讀大學呢... 的評價; 關於台大開放式課程推薦在國立清華大學開放式課程OpenCourseWare(NTHU, OCW) ... 於 learning.mediatagtw.com -

#45.2023 啟英分班 - opeertya.online

2005年:吳慶堂先生接任董事長一職,髮禁適度開放,保留髮式管理制度。 ... 分之間,750分已是台大、清大、交大等頂尖科系學士班、甚至碩、博士班的畢業門檻! 於 opeertya.online -

#46.什麼是磨課師2023 - uzmanbankaci.net

有些磨課師(MOOCs)線上學習平台會給予通過評量者學習證書。 ... 磨課師(MOOCs)是指大規模免費線上開放式課程(Massive Open Online Courses ,MOOCs) ,源起加拿大籍的 ... 於 uzmanbankaci.net -

#47.[分享] 台灣國內免費開放式課程推薦 - 謝宗翰的隨筆

[分享] 台灣國內免費開放式課程推薦 · 交大OCW: 數學,哲學與科學- 林琦焜 教授 · 交大OCW: 經濟學概論- 譚經緯教授 · 清大OCW: 能源核電與輻射- 李敏教授 · 台大OCW: 未來領袖 ... 於 ch-hsieh.blogspot.com -

#48.ewant 育網開放教育平台

【2023育網盃】全國高中數位課程自主學習成果競賽活動開跑! 2020年09月15日(二) 10:34. 【新手上路】ewant上課簡單上手. 2023年04月20日(四) 17:26. 於 www.ewant.org -

#49.什麼是磨課師- 2023 - facilitating.pw

有些磨課師(MOOCs)線上學習平台會給予通過評量者學習證書。 ... 磨課師(MOOCs)是指大規模免費線上開放式課程(Massive Open Online Courses ,MOOCs) ,源起加拿大籍的 ... 於 facilitating.pw -

#50.朝陽課程2023 - muromera.online

台灣開放式課程聯盟由台大、清大、交大、成大等公私立大學組成的聯盟,提供10大類 ... 與哈佛大學)的課程,提供付費的認證證書從課前備課、課中互動教學到完整的課程 ... 於 muromera.online -

#51.防疫不停學: 台灣大學開放課程 - 數位學習專區

台灣大學開放課程 ... Click http://ocw.aca.ntu.edu.tw/ntu-ocw/ link to open resource. ← Open Yale Courese. 於 moocs.nknu.edu.tw -

#52.美國麻省理工學院提供的開放式線上課程 - 學生學習歷程檔案

國立清華大學開放式課程OpenCourseWare - 交通大學課程比照正統課程模式,提供較完整的課程內容,包含課程綱要、課程目標、課程影音等,以供學習。 台大開放式課程 - 台灣 ... 於 affairs.kh.edu.tw