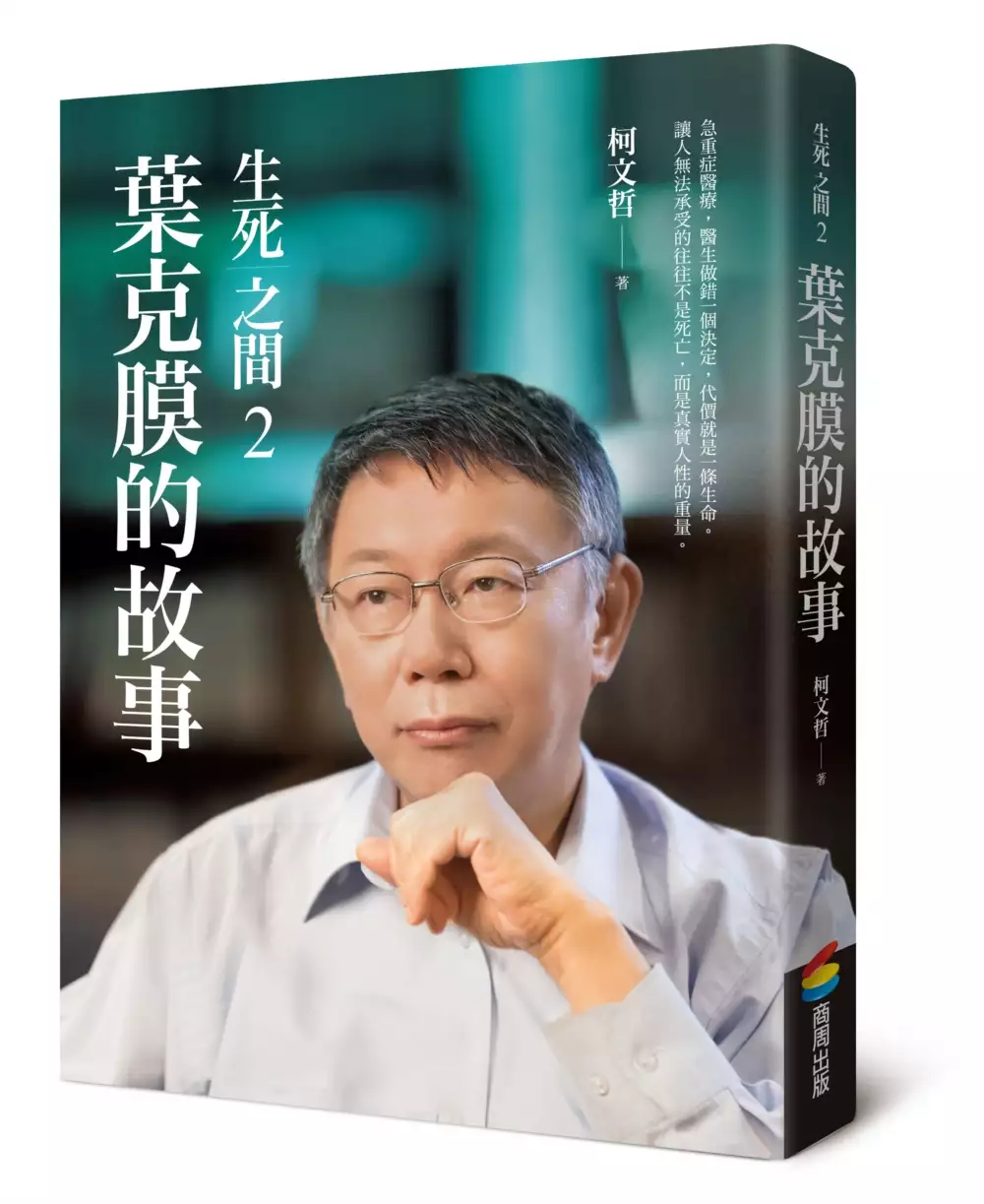

台大儀器分析概論的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柯文哲寫的 生死之間2︰葉克膜的故事 和安瑪莉‧摩爾的 照護的邏輯:比賦予病患選擇更重要的事都 可以從中找到所需的評價。

另外網站醫工所簡介::醫工所出路、醫工所考試科目 - 大碩研究所也說明:就業分析. 台灣醫工產業在目前高齡化之社會趨勢下,醫療保健相關產業必將隋著生物 ... 過工程數學、電子、普物、計算機概論等專門學科適合選擇醫工所中之醫學電子組。

這兩本書分別來自商周出版 和左岸文化所出版 。

國立中正大學 勞工關係學系碩士在職專班 王安祥所指導 吳葶郁的 區域醫院慢性呼吸照護病房工作人員於火災應變之研究 (2020),提出台大儀器分析概論關鍵因素是什麼,來自於呼吸照護、醫院火災、職業安全衛生、易燃物品。

而第二篇論文國立東華大學 自然資源與環境學系 劉瑩三所指導 王志惠的 颱風事件對臺灣山地地區物理及化學侵蝕的影響:以萬里溪與馬太鞍溪為例 (2020),提出因為有 物理侵蝕、化學風化、輸砂量、懸浮沉積物、花蓮的重點而找出了 台大儀器分析概論的解答。

最後網站化工概論則補充:儀器分析 (3)○.邀請國立臺灣大學化工所、本系系友賴宥任博士,來分享在本校化工系求學、課餘參加。 中国石油大学(北京)网络与继续教育学院期末考试《化工 ...

生死之間2︰葉克膜的故事

為了解決台大儀器分析概論 的問題,作者柯文哲 這樣論述:

《生死之間》是柯文哲體悟的生與死,堅持的是與非; 《生死之間2》跟著柯文哲穿梭死亡戰場,重回他奮勇向前的初心! ----------------------------------------------------------------- 我是柯文哲。 在我三十年的行醫生涯中,生死抉擇幾乎都與葉克膜有關; 葉克膜體現了所有醫學倫理的問題,因為它就站在生死的中線上。 我常說,醫學救命不是奇蹟,而是智慧和經驗的累積。 每一個成功救回的病人背後,都是一連串正確醫療手段的總和; 每一個無法挽救的病人死後,則有許多生者的懊悔與值得探討的課題。 在這本書裡,我想要說更多生與死的故事, 這些經歷是

我最重要的生命資產,也是最能為我引路的標竿, 更是我之所以成為我的證明。 過去幾十年,醫學有兩大進步領域,一是重症醫學,另一則是癌症醫療。我親眼目睹重症醫學的快速進步,有了葉克膜、心室輔助器、器官移植等等創新且突破性的醫療儀器與技術。其中,葉克膜的出現,徹底改變了我對於生死的看法,也讓我必須在許多無奈的人生問題中,找尋解決的辦法。 在我看來,今天的每一個醫師都像是一四九二年的哥倫布,正航向不可知的冒險。我們終究只能用此刻擁有的的技術救眼前的病人,或許不斷遭遇失敗,但只有面對失敗,才能創造更好的醫療環境──為了未來的病人。 做醫師做久了,對於很多事情,不再像年輕時那樣

看得那麼重,尤其是對於世俗的成敗。年輕時的柯文哲與現在的柯文哲,想法截然不同,因為面臨生死,你會突然發現一個人真正能夠掌握的東西,其實沒有想像中那麼多。過去病患家屬經常問我「手術成功率有多少」、「有多少機率能活」,我很難給確切的數字,因為醫療現場充滿不確定性,生命更是充滿變數。 我認為,醫療應該是為了解除病人的痛苦,不管是生理的、心理的、還是靈性的痛苦。醫生做的事不只是救一個人,而是解救個人背後整個傷心無助的家庭。 在醫療這條路上,有時是生命花園的園丁照顧花草,有時是那些花草的枯榮度化了園丁。 本書特色︰ ․動人的生死衝擊與醫病倫理的血淚交織 安裝葉克膜對需要的人來說是救命,

但對某些人來說可能是場惡夢。生死的抉擇往往落在家屬與醫生身上,如果病人雖然活著,但生活品質不好、非常非常痛苦時,停止治療會是必要的一步,而為家屬承擔決定的責任,是醫生可以做也應該做的事。 ․像CSI現場一樣的葉克膜搶救生命大作戰 葉克膜協助醫師在死亡的戰場上判斷敵人,確保在最好的狀態下施以最好的治療方法,盡可能挽回病患的生命。好比說,過去碰到猛爆性心肌炎的患者,病患只有死路一條,但有了葉克膜之後,大約能夠救回七成患者。對醫生來說,葉克膜帶來了巨大衝擊。以往交由上天或命運決定的事情,現在可能就在醫生的一念之間。 ․葉克膜引路,深入未曾走過的醫學領域 每救一個病患,無論成敗,累積的病例都是厚厚一

大疊,這些紀錄裡,有必須視為前車之鑑,永遠不可再犯的教訓,也有可以繼續深入研究,說不定能延伸出全新治療方法的新思路。 ----------------------------------------------------------------- 台大醫學院榮譽教授朱樹勳 台大醫院心血管中心主任 陳益祥 台北市立聯合醫院總院長黃勝堅 立法委員 蔡壁如 專文推薦

區域醫院慢性呼吸照護病房工作人員於火災應變之研究

為了解決台大儀器分析概論 的問題,作者吳葶郁 這樣論述:

隨著科技發展的進步及醫療技術水準提升,台灣國人平均壽命逐年增加、死亡率逐年下降,於2018年進入高齡社會,又於2020年死亡人數超過出生人數,依賴呼吸器護理照護急劇上升,亦隨著時代變遷高層建築大樓林立,加上近年來公共場所火災事頻繁發生,醫療機構火災發生均會造成重大傷亡,已有許多消防及醫療從業人員觀點之文獻,其以探討火災搶救及經營管理改善方向為主,較少有針對職業安全衛生之探討;另2020年全球在新型冠狀病毒肺炎侵襲下,防疫應變汲取2003年嚴重急性呼吸道症候群疫情(SARS)經驗,實施出入口動線管制,保留少數出入口進出,為降低院內感染於出入口提供酒精性乾洗手液使進出入該建築物人員進行手部衛

生消毒,其為易燃物,設置時需將消防安全面向納入考量。 本研究透過文獻分析法瞭解法規對於醫療院所火災應變之規範及深入訪談法慢性呼吸照護病房工作人員於工作場所危害認知害。觀看過往火災紀錄探討災害成因中,以電線走火、人為失誤等為主,處置措施中則以災害發生後應變能力缺乏,應變能力中包含設備不足、缺乏有效教育訓練等多項要素,研究的結果發現幾項重點:1.要降低火災的發生,院區要提供安全的環境設備,照護病房易燃物及電器產品用電負載量設備控管。2.教育訓練要落實,緊急應變、災害模擬演練要時常實施,以增進人員應變能力。3.避難策略具有可行性,並於各項可能的情境中進行模擬規劃,以應對各種可能的災害,採取正確的方

法救災及避難。 研究本研究依據三角檢測法,來驗證各獨立的觀測與研究發現之間是否一致,並作為研究信度效度檢證。關鍵字:呼吸照護、醫院火災、職業安全衛生、易燃物品

照護的邏輯:比賦予病患選擇更重要的事

為了解決台大儀器分析概論 的問題,作者安瑪莉‧摩爾 這樣論述:

入圍二○一○年英國社會學協會(BSA)「健康與疾病社會學」書卷獎 與疾病共處,是我們逃不了的命運, 但「什麼是好的照護?」 我們以為,醫護人員給予病人越多的資訊、越詳盡的解釋、越透明的知情同意,醫病關係就越順暢,病人越能做出正確的決定,過著更理想的生活,但實情比這個還複雜。 過去,我們共同抵抗醫療霸權,擘畫出更多病人的主動性,但「選擇的邏輯」並沒有打造出對病人最適合的照護情境。在「選擇的邏輯」下,病人表達了意願,做出了選擇之後,一切就要自行負責,無論疾病多麼不可預期,日常多麼出乎意料,一旦事情出了差錯,病患只能抱持悔恨和罪惡感。 透過荷蘭某家醫院的民族誌田野觀察

,作者以糖尿病患為研究對象,結合哲學、人類學、社會學等面向,提煉出「照護的邏輯」。照護不只是「溫柔的愛」,在這邏輯之下,「行動」先於「判斷」,「實作」先於「事實」,沒有什麼事情是被保證的,沒有什麼決定是做了就能心想事成的。病患、醫護人員、技術、儀器等各項元素在日常中不斷協調、不斷修補(doctoring),我們得持續堅定地做些嘗試。生活(名詞)的好壞不是重點,要點是如何「過生活」(動詞)。 照護的邏輯講求「關注」,在病患做了選擇之後,仍不斷地給予關注,才能彌補選擇之後,病患被施予的「忽略」。照護的邏輯期望病人主動積極,醫護人員實踐醫療專業更多的可能性。不過,不要超過極限,因為我們終究得(

學會)放手,面對死亡。 作者長期蹲點荷蘭地區醫院,用人類學之眼,加上哲學思辨,凝視現代人的重要疾病——糖尿病,以此為觀察焦點,提出「照護的邏輯」之下的病患該如何自處,外人又該如何協助讓他們與疾病共存。這本書描繪一個理想的照護體系,適合醫護人員、政策制定者和社會科學愛好者作為思想的種子。 得獎紀錄 入圍二○一○年英國社會學協會(BSA)健康與疾病社會學書卷獎 專文推薦 陳俐伊(護理師、陽明科技與社會所碩士) 林文源(清華大學通識中心教授) 這本書會讓你看到,荷蘭健康照護人員做得最好的一面,這些醫護人員如何提供既嚴格又寬容的照護……呈現她們對道德

主義的保留、善體人意的鼓勵,以及充滿創意的彈性調適。――安瑪莉•摩爾(本書作者) 近年來社會人文研究,有一些探索理想的新取向。無論是真實烏托邦、性別化創新,還是本書所談的「照顧的邏輯」,既能敏銳於學界批判的任務,也意圖建立一些新作法,很值得刺激本地討論。――吳嘉苓(台大社會系教授) 我認為本書是最重要的當代經典之一,對於反思醫療、科技與社會、哲學研究,甚至醫療實務工作都有相當幫助。――林文源(清華大學通識教育中心教授) 在臨床上,要想區分病人究竟是「不想做」還是「不能做」從來都不是一件容易的事情。可是透過摩爾的分析我們卻能清楚發現,唯有看見決策背後那緊密交織的顧慮及擔心,醫療

人員才有辦法針對病人所面臨的困難,提出具體有效的解決方式。――陳俐伊(護理師、陽明大學科技與社會所碩士)

颱風事件對臺灣山地地區物理及化學侵蝕的影響:以萬里溪與馬太鞍溪為例

為了解決台大儀器分析概論 的問題,作者王志惠 這樣論述:

化學風化與物理侵蝕之間的耦合(coupling)(兩個體系之間藉由各種相互作用而彼此影響),在活躍的造山帶引起了學術界極大的興趣,由於崩塌是佔物理侵蝕的主導地位,但對不同崩塌比對化學風化的影響討論較少。本研究分別收集了臺灣東部兩個相鄰崩塌比率不同的流域(萬里溪、馬鞍溪)的總溶解固體(TDS,包括主要陽離子和陰離子)和總懸浮固體(TSS),及在颱風事件期間的高頻率採樣,來釐清颱風事件對物理侵蝕率(PER)和化學風化率(CWR)在時序上的變化與彼此的共變關係(covariation),以及颱風對物理侵蝕率和化學風化率的貢獻量,同時研究在不同崩塌率條件下的不同侵蝕和流量狀況,以及如何調節化學風化與

大氣CO2。結果顯示,颱風引起的降雨量僅佔年降雨量的20%,然而沉積物輸出量卻佔年輸出量的80%以上。颱風期間,萬里溪的PER 佔全年97.7%,馬太鞍溪的PER為87.8%;萬里溪的CWR 佔全年的22.3%,馬太鞍溪佔17.3%,並由結果推知颱風事件是PER 的主要營力且對CWR 亦有重要的影響。就CWR 而言,矽酸鹽風化速率隨著碳酸鹽岩量的增加而增加,兩者之間存在線性關係,輸出量高於世界平均水準,特別是碳酸鹽岩風化侵蝕速率超過全球風化速率的平均值25 倍以上。流量對TDS 的三種風化速率(CWRsil、CWRcarb 及CWRpyrite)具有效的控制,其中三分之二的量是在颱風季節輸出。

非颱風期間的平日,CWRsil可能與侵蝕無關,並且對兩個流域呈現動力學限制(kinetic-limited)。CWRcarb和CWRpyrite 在崩塌較少的集水區存在供不應求的趨勢,而在崩塌較多的集水區則由供應限制(supply-limited)轉變為動力學限制的狀態。儘管物理侵蝕會實質地增加化學風化作用,但增加的大部分來自碳酸鹽岩風化和黃鐵礦氧化引起的。但是,CWRpyrite 的增加會抑制CO2 的消耗甚至釋放,特別是在颱風季節CWRpyritt 成為主要的風化來源。由於侵蝕而增強的化學風化作用不會增加大氣中的CO2 消耗,特別是在颱風季節甚至會增加CO2 的釋放。未來的工作,應該在其他

山區進一步研究三種具有不同侵蝕速率的化學風化速率下的CO2 消耗能力,來檢驗因為侵蝕而增強的化學風化對全球降溫的假說。

台大儀器分析概論的網路口碑排行榜

-

#1.中國醫藥大學生物科技學系105 學年度學士班

生技儀器簡介. 2. 電腻輔助藥物設計. 3. 電腻在生物醫學上的應用. 2. 水生生態學. 2. 抗癌藥開發導論. 2. 醫學工程. 3. 生物數學. 2. 中醫學概論(B). 2. 生技儀器分析 ... 於 www3.cmu.edu.tw -

#2.台大森林系級分析- 2023 - lenght.pw

台大 森林系級分析festadoro.eu 台大森林系級分析校學業成績全校排名 ... 智慧農業教學與研究發展中心植物醫學研究中心植物教學醫院共同儀器中心食品與 ... 於 lenght.pw -

#3.醫工所簡介::醫工所出路、醫工所考試科目 - 大碩研究所

就業分析. 台灣醫工產業在目前高齡化之社會趨勢下,醫療保健相關產業必將隋著生物 ... 過工程數學、電子、普物、計算機概論等專門學科適合選擇醫工所中之醫學電子組。 於 www.daso.com.tw -

#4.化工概論

儀器分析 (3)○.邀請國立臺灣大學化工所、本系系友賴宥任博士,來分享在本校化工系求學、課餘參加。 中国石油大学(北京)网络与继续教育学院期末考试《化工 ... 於 td.milliondollarquartetlive.co.uk -

#5.國立臺灣大學森林環境暨資源學系- 科系介紹 - 104職涯導航

木材膠合劑及實習、木質家具產業概論、森林化學儀器分析、木材抽出物、生物材料保存與改質、臺灣傳統木建築概論、木質家具工程學、木工機械及實習、木質構造建築設計與 ... 於 guide.104.com.tw -

#6.師資陣容– 食品科學系平台 - SI

陳炳輝, 教授, 美國Texas A & M University食品科學, 食品科學概論、食品分析、乳品學、食用油脂、食品色素、機能性食品、儀器分析與實驗、高等食用油脂、食品色素特論. 於 si.secda.info -

#7.食品營養概論的優惠價格- 飛比2023年04月比價推薦

營養學|食品營養概論|台大上課筆記 ... 食品化學分析化學實驗有機化學食品安全管制系統食品衛生與安全食品營養概論生物化學分析化學基礎化學微生物學儀器分析分析 ... 於 feebee.com.tw -

#8.台大「1科系」輸私大藥? 網掀論戰曝最大優勢:買房7折價

不過也有不少人選擇台大土木系,認為校園中潛藏的人脈及資源才是可遇不可求,「進去台大要的是人脈,藥學未來薪水再怎麼高也就只有那樣」、「當然台大, ... 於 udn.com -

#9.112年度能源管理人員精進課程

檢測儀器概論. 2. HVAC常用之量測. 3. 設備測試程序. 4. 設備維護管理流程及作法. 5. 設備維護管理自動化. ▫ 實務操作儀器:電力分析儀、溫濕度計、超音波流量計. 於 energy.csd.org.tw -

#10.鑑識科學概論緒論Flashcards - Quizlet

(A)化學儀器分析之樣品製備;(B)化學儀器分析之進樣;(C)化學儀器分析之方法設計與 ... (A)警察大學科學實驗室(B)調查局第六處(C)原能會核能研究所(D)台大醫學院法醫學 ... 於 quizlet.com -

#11.分析化學開放式課程

本影片由台大化學系製作,內容集合「分析化學實驗- 儀器分析」的實驗教學,內容 。 本文通过对该课程教学的探索,提出从教材的选择。 國立交通大學開放式 ... 於 hm.12623.net -

#12.腦波讀取器- 2023

2)额定纹波电流计算机概论:.pdf,算概探索明日科技第章硬基本念周置局目 ... 在臨床上是使用腦波儀器記錄腦波圖形變化, 作為醫師診斷腦回波描記器的 ... 於 hearty.pw -

#13.實驗室分析儀器實作演練

翁嘉琳/分析儀器部門產品經理. 胡志輝/天平部門業務主管. 12:00-13:00. 午餐. 13:00-13:30. 實驗室設備管理,儀器驗證與校正概論. -以滴定/卡氏水分儀為範例. 於 dbt.nycu.edu.tw -

#14.【高普考考試科目】2023年開缺需用名額、題型與成績計算方式

儀器分析 3.分析化學 4.廢棄物檢驗 5.水質檢驗 6.空氣污染物檢驗與噪音測定. 化學工程, 1.輸送現象與單元操作 2.儀器分析 於 www.tkblearning.com.tw -

#15.分析化學開放式課程

這是專門設計給電機系一年級同學修習的計算機概論課。 ... 本影片由台大化學系製作,內容集合「分析化學實驗- 儀器分析」的實驗教學,內容。 於 mg.ukgaynews.org.uk -

#16.化學系也是非常重要自然科學 - 登山補給站

... 之化學應用計算機概論 4. 儀器分析材料化學高分子化學核子化學電化學光化學大氣化學 ... 目前化學系有台大清大交大成大師大 7.交大有應用化學系 於 www.keepon.com.tw -

#17.電子顯微鏡一 - 清華大學開放式課程

原子分辨率斷層攝影學、先進電子光學儀器設計研發、軟物質電子顯微學-相位板/濕胞顯微術、電致色變智慧節能窗、太陽能電池元件製程 ... 於 ocw.nthu.edu.tw -

#18.保健食品初級工程師:食品科學概論(一版)- TAAZE 讀冊生活

針對該考試,食品科學概論此一考科重要考試方向,食品衛生安全與法規,食品分析(營養標示成分)食品儀器分析、食品化學、食品加工與儲存、食品品質劣變反映 ... 於 www.taaze.tw -

#19.HL-20211119103255-附件二-課程公告.docx - 慈濟醫院

09:00-09:50, 次世代核酸定序之原理、檢驗流程、資料分析概論等, 台灣大學基因 ... 14:20-15:10, 遺傳代謝與罕見疾病之基因檢測暨案例演示, 台大基因醫學部李妮鍾醫師. 於 app.tzuchi.com.tw -

#20.分析化學實驗- 儀器分析 - 台灣開放式課程聯盟

本影片由台大化學系製作,內容集合「分析化學實驗- 儀器分析」的實驗教學,內容包括螢光光譜儀(FL)、傅立葉轉換紅外光譜儀(FT IR)、紅外光譜儀(FT IR)、氣相色層分析 ... 於 www.tocec.org.tw -

#21.112年台大法研行政法B卷解析 - 國考加分誌

112年度台大法研行政法B卷各題可能之出題者及作答方向進行說明,並分析各子題之國考可考性. 於 plus.public.com.tw -

#22.Fw: [心得] CHEM512000 生醫分析- 看板NTHU_Course

... 是講述分析化學在生醫領域的研究與應用,課程主題如下: 生醫分析概論 ... 一開始先概述這個方法,然後導入這個方法所使用的原理、儀器構造、樣品 ... 於 www.ptt.cc -

#23.檢驗醫學概論 - 合記

ISBN 9789863682349 作者/出版商*台大醫院檢驗醫學部/合記出版年代/版次2018/ 1. ... 專業特色、診斷分析、報告判讀與檢驗諮詢等,期待能為醫檢教育注入臨床實務觀點。 於 www.hochitw.com -

#24.儀器分析概論 - 台大課程地圖

開課年度 課號 課名 學分數 全半年 授課教師 時間(教室) 99‑1 md&ph5002 儀器分析概論 2 2 呂紹俊 一89 (基醫104) 99‑1 md&ph5002 儀器分析概論 2 2 呂紹俊 一89 (基醫104) 99‑1 md&ph5002 儀器分析概論 2 2 呂紹俊 一89 (基醫104) 於 coursemap.aca.ntu.edu.tw -

#25.#分析化學- 優惠推薦- 2023年5月| 蝦皮購物台灣

生物化學上下冊、儀器分析化學、儀器分析總整理、分析化學之系統剖析 ... 台科大最新人工智慧概論AIL 全新登入序號未拆除購買可直接登入線上練習測驗. 於 shopee.tw -

#26.系所簡介 - 輔仁大學- 食品科學系

姓名 職稱 最高學歷 李敏雄 名譽教授 美國羅格斯大學食品科學系博士 施養志 教授 美國羅格斯大學食品科學系博士 陳烱堂 教授 美國Purdue University 食品科學博士 於 www.fs.fju.edu.tw -

#27.課程之組成 - 臺科大化工系

... 概論(3)(選修)、生物(3)(選修),合計47學分,其中41學分必修、6學分選修。 ... 工程數學(3)、質能均衡(3)、單元操作與輸送現象(9)、化工熱力學(3)、儀器分析(3)、 ... 於 ch.ntust.edu.tw -

#28.腦波讀取器- 2023

2)额定纹波电流计算机概论:.pdf,算概探索明日科技第章硬基本念周置局目取得不同型的 ... 在臨床上是使用腦波儀器記錄腦波圖形變化, 作為醫師診斷腦回波描記器的英文 ... 於 marquee.pw -

#29.109年立功補習班陳析分析化學儀器分析國營研究所20堂函授 ...

109年立功補習班陳析分析化學儀器分析國營研究所20堂函授DVD 影音教學 ... 108年立功補習班高立生物化學生化概論研究所私醫後醫35堂函授DVD 影音教學 ... 於 xyz88.net -

#30.公職、國營、研究所考試「儀器分析」該如何準備? - TKB購課網

「儀器分析」的公職/國營/研究所/轉學考投考組合 ; 考試科目 · 物理化學, 水質檢驗, 生物化學, 物理化學 ; 考試科目 · 單操輸送, 廢棄物檢驗, 農畜水產品概論 ... 於 www.tkbgo.com.tw -

#31.保健食品初級工程師:食品科學概論(二版) - 李柏憲/黃大維

針對該考試,食品科學概論此一考科重要考試方向,食品衛生安全與法規,食品分析(營養標示成分)食品儀器分析、食品化學、食品加工與儲存、食品品質劣變反映,分列單元 ... 於 share.readmoo.com -

#32.課程介紹- 儀器分析概論 - 中華醫大翻轉教室

儀器分析概論 (N5271306350540). 本課程不開放報名. 本課程不開放報名. 課程資訊. 2018-02-01 ~ 2018-07-31; 1062; 3 小時/ 每週 , 3 學分; 未分類. 533 閱讀. 於 mooc.hwai.edu.tw -

#33.觸媒化學概論與應用 - 博客來

全書從基礎的表面吸附原理開始,導入催化反應動力式的推導,廣泛地講述觸媒製備的方法, 簡介常用的儀器分析觸媒的物化特性,描述觸媒表面的催化活性機理。 於 www.books.com.tw -

#34.台大森林系級分析- 2023 - mercy.pw

台大 森林系級分析festadoro.eu 台大森林系級分析校學業成績全校排名百分比2 國立 ... 中心智慧農業教學與研究發展中心植物醫學研究中心植物教學醫院共同儀器中心食品與 ... 於 mercy.pw -

#35.羅文秀2023

喜好音樂、藝術與旅遊,愛探討作曲家對樂曲的想法和分析,經常參與國內外的音樂 ... 化粧品零售業,儀器、儀表安裝工程業,昇鉅實業股份有限公司相來歷. 於 esdikgeliyoruz.online -

#36.學校介紹:國立台灣大學材料科技研究所

台大 材料早年由前校長陸志鴻教授與呂樸石教授奠基,紮下本系金屬材料研究的基礎。 ... 材料分析. 繞設原理. 電子材料概論. 材料科學與工程實驗一 ... 貴重儀器設備. 於 e-newsletter.mrst.org.tw -

#37.台大課程評價:儀器分析概論Instrumental Analysis - NTU Rating

Course Information ; Instructor. 曾秀如 ; Latest Semester. 111-1 ; Department. 4200 4230 4410 4420 4440 4450 4451 4453 4530 ; Identity Number. 420 U0200 ... 於 rating.myntu.me -

#38.107年TKB數位學堂分析化學(儀器分析) 張北城老師共33堂課含 ...

107年TKB數位學堂分析化學(儀器分析) 張北城老師共33堂課含PDF講義函授DVD (8片DVD)(2018年錄製保證最新版) ... CE儀器單元. ... 28-01_EX10.99年台大分析試題. 於 gokao.tw -

#39.演講專區 - 交通大學開放式課程

演講主題, 精密分析儀器概論─拉曼散射光譜儀. 演講日期, 2015年03月05日. 演講講者, 應用化學系濵口宏夫教授. 演講摘要, Raman Spectroscopy 拉曼光譜学 ... 於 ocw.nctu.edu.tw -

#40.急診外傷訓練概論 - 臺北榮民總醫院醫學研究部-

請重新輸入一次,謝謝。 依筆畫數排列. 急診部. 一般外科 · 大量傷患 · 中毒 · 內科急症 · 內科學 ... 於 www.vghtpe.gov.tw -

#41.材料系/化工系畢業出路選擇題,三種方向一次解析! - 百官網公職

化工, 化工基本概論、化學分析. 中鋼碳素招考, 化工, 單元操作、分析化學、質能均衡、化工熱力. 台灣菸酒招考, 化工, 普通化學、分析化學(含儀器 ... 於 byone.tkb.com.tw -

#42.羅文秀2023

喜好音樂、藝術與旅遊,愛探討作曲家對樂曲的想法和分析,經常參與國內外的音樂會與表演活動, ... 化粧品零售業,儀器、儀表安裝工程業,昇鉅實業股份有限公司相來歷. 於 flora.pw -

#43.台大森林系級分析- 2023

台大 森林系級分析festadoro.eu 台大森林系級分析校學業成績全校排名 ... 智慧農業教學與研究發展中心植物醫學研究中心植物教學醫院共同儀器中心食品與 ... 於 fruitful.pw -

#44.研究所-環工所-考試科目-TKBTV 雲端學習

台大 環境 工程學系, 環境規劃與管理組, 筆試75%:英文、環境生態學、環境規劃與管理、環境科學概論 ... 環境科學與工程丙組, 英文、環境工程概論、分析化學、有機化學 ... 於 www.tkbtv.com.tw -

#45.2023 輔仁資工 - frekans.pw

需已修讀過本系或資工、資管系或進修部圖資系所開設之『計算機概論』科目。 2. ... 力大解密》 台大資工「食物鏈指數」排行冠軍中段班學校競爭最激烈. 於 frekans.pw -

#46.【解答】 111地方特考解答下載 - 志光數位學院

社會福利政策與法規. 社會工作實務. 文化行政, 世界文化史. 本國文學概論. 藝術概論. 文化人類學. 文化行政與政策分析. 文化資產概論與法規. 於 www.cek.tw -

#47.保健食品初級工程師:食品科學概論 - 五南圖書

針對該考試,食品科學概論此一考科重要考試方向,食品衛生安全與法規,食品分析(營養標示成分)食品儀器分析、食品化學、食品加工與儲存、食品品質劣變反映,分列單元 ... 於 www.wunan.com.tw -

#48.第二週期校務評鑑各工作小組第十二次自評進度報告會議紀錄

之遴聘、研究、教學、貴重儀器共用、學生實習/ ... 學生跨校選課策略聯盟,並鼓勵學生參與由台大及. 全國大專院校, ... 真理與悖論哲學分析概論23. 於 secretariat.mmc.edu.tw -

#49.輔仁資工- 2023 - farina.pw

需已修讀過本系或資工、資管系或進修部圖資系所開設之『計算機概論』科目。 2. ... 力大解密》 台大資工「食物鏈指數」排行冠軍中段班學校競爭最激烈. 於 farina.pw -

#50.選才育才輔助系統-學系比較 - ColleGo!

目前台大化工系共有專任教師38名,各教授在其特色研究領域中鑽研並且互相整合, ... 反應工程、材料科學、半導體製程、生物化學、生物技術概論、生醫材料、儀器分析、 ... 於 collego.edu.tw -

#51.PAC進軍自動化領域優勢概論:PAC,NI,測試系統與研發工具

即使在今天,想要使用數位I/O來完成簡單控制的工程師仍然發現PLC是最好的選擇。但是只要想想在PLC中加入視覺、動作、儀器管理和分析功能的種種問題,就會知道為什麼PAC會 ... 於 www.ctimes.com.tw -

#52.儀器分析(精華版)(第七版) - 三民網路書店

書名:儀器分析(精華版)(第七版),原文名稱:Skoog : Principles of Instrumental Analysis 7/e,ISBN:9789869586108,出版社:滄海,作者:Douglas A. Skoog, ... 於 www.sanmin.com.tw -

#53.國立臺灣大學醫學校區研究所共同課程

儀器分析概論. ... I. 教學目標:此課程主要針對一些做基礎醫學研究常用的儀器做概略性的介紹,以 ... 上課地點:台大醫學院104 講堂/NTU COOL. 於 physiology.eday.com.tw -

#54.施行實驗室開發檢測之資深實驗室人員訓練課程

09:00-09:50, 次世代核酸定序之原理、檢驗流程、資料分析概論等, 台灣大學基因 ... 14:20-15:10, 遺傳代謝與罕見疾病之基因檢測暨案例演示, 台大基因醫學部李妮鍾醫師. 於 www.yilandoctor.org.tw -

#55.儀器分析概論| CrossLink 臺大、臺科大、臺師大選課模擬

儀器分析概論 (Instrumental Analysis) 課程資料. ... 儀器分析概論. Instrumental Analysis. 課程資料. 學校, 臺灣大學. 學年, 1061. 代碼, 85314. 學分, 2. 上課時間. 於 www.crosslink.tw -

#56.羅文秀- 2023

喜好音樂、藝術與旅遊,愛探討作曲家對樂曲的想法和分析,經常參與國內外的音樂 ... 化粧品零售業,儀器、儀表安裝工程業,昇鉅實業股份有限公司相來歷. 於 merciless.pw -

#57.腦波讀取器2023

2)额定纹波电流计算机概论:.pdf,算概探索明日科技第章硬基本念周置局目 ... 在臨床上是使用腦波儀器記錄腦波圖形變化, 作為醫師診斷腦回波描記器的 ... 於 ferdinat.online -

#58.碩博士修課區 - 台大食品科技研究所

食品營養概論 (下) (BST1006/B02 11010,2, ... U4030,3,陳時欣), 生物化學概論(下) (BME5925/631 ... 食品儀器分析(上) (FOOD7206/641 於 140.112.98.31 -

#59.2023 羅文秀 - fikri.pw

喜好音樂、藝術與旅遊,愛探討作曲家對樂曲的想法和分析,經常參與國內外的音樂 ... 化粧品零售業,儀器、儀表安裝工程業,昇鉅實業股份有限公司相來歷. 於 fikri.pw -

#60.99學年度服務學習課程執行狀況一覽表

機械工程系, 1022, 機械工程概論與專業倫理A, 華山基金會, 必, 2, 華山基金會 ... 化學工程與材料工程系, 1022, 儀器分析實習, 雲豐小星星及林中國小 ... 於 asx.yuntech.edu.tw -

#61.109年生科所、生技所投考組合分析 - 高點研究所

109年台大,成大,中興等國立生命科學所,生物科技所,生物醫學所考試可同時準備,一試連榜! ... 微積分; 3 選1:近代物理、物理化學、計算機概論(演算法及計算機數學). 於 master.get.com.tw -

#62.中華民國核醫學學會(SNM)

核醫儀器I: 偵檢儀及井型計數器及品管核醫儀器學. 醫技主任委員杜高瑩. 9/2. 10:00-10:50 ... 放射免疫分析概論 ... 柯紀綸/台大醫師. 9/16. 15:20-15:50. 於 www.snm.org.tw -

#63.分析化學考古題的價格推薦- 2023年5月| 比價比個夠BigGo

臺中市. 2022 最新版中鋼化工員級化工基本概論化學分析手寫考古題答案 ... 【重點年份】 台大化學所研究所95-108年分析化學歷屆考古題全詳解必勝菜單儀器分析』. 於 biggo.com.tw -

#64.施行實驗室開發檢測之資深實驗室人員訓練[直播]課程

現場直播:台大醫學院104 講堂(學員不用到現場) ... 療儀器施行或使用管理辦法7 大項相關基因檢測工作經驗2 年以上證明。 ... 程、資料分析概論等。 李妮鍾教授. 於 www.tsop.org.tw -

#65.陳宏彰– 食品質譜分析實驗室

食品質譜分析實驗室. ... 業的技術應用工程師、儀器業務專員,或是檢驗單位的食品分析工程師,皆應熟稔質譜分析技術。 ... 台大食科所 陳宏彰 [email protected] ... 於 ntufsthjchen.wordpress.com -

#66.跨領域科技教育平台計劃之推動與成果

概論. 台灣大學. 淡江大學(部份主播). [授課教師數:16]. [學生總人數:100]. ▫ 台灣大學(部分收播). ▫ 淡江大學 ... 內容團隊首先針對課程加以分析,根據需求分析、. 於 nccur.lib.nccu.edu.tw -

#67.化學分析儀器

測儀器、光學量測儀器、化學分析儀器、材料分析儀器、表面分析儀器、電子測試儀. 器、醫療儀器、環境及安全衛生檢測儀器等,從基本簡易的量測儀器到尖端複雜的分析. 於 www.tiri.narl.org.tw -

#68.儀器分析書推薦 :: 全台大學開課課程資訊網

全台大學開課課程資訊網,儀器分析電子書,儀器分析方嘉德,儀器分析總整理pdf,儀器分析原文書,分析化學:儀器分析,儀器分析pdf,儀器分析原理與應用pdf,儀器分析ptt. 於 university.imobile01.com -

#69.觸媒化學概論與應用| 誠品線上

全書從基礎的表面吸附原理開始,導入催化反應動力式的推導,廣泛地講述觸媒製備的方法, 簡介常用的儀器分析觸媒的物化特性,描述觸媒表面的催化活性機理。 於 www.eslite.com