古阿莫大軍的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦森谷公俊,栗田伸子,佐藤育子,本村凌二,原聖寫的 興亡的地中海史:理解今日國際秩序和西方價值,你的古典西方文明必修課【博客來獨家套書】 和AriShavit的 我的應許地:以色列的榮耀與悲劇都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自八旗文化 和八旗文化所出版 。

國立成功大學 中國文學系 仇小屏所指導 陳宣方的 論轉化格的新途徑:神/魔性化——以三種報紙(2018年11月至2019年10月)為考察對象 (2019),提出古阿莫大軍關鍵因素是什麼,來自於轉化、神性化、魔性化、造神、妖魔化。

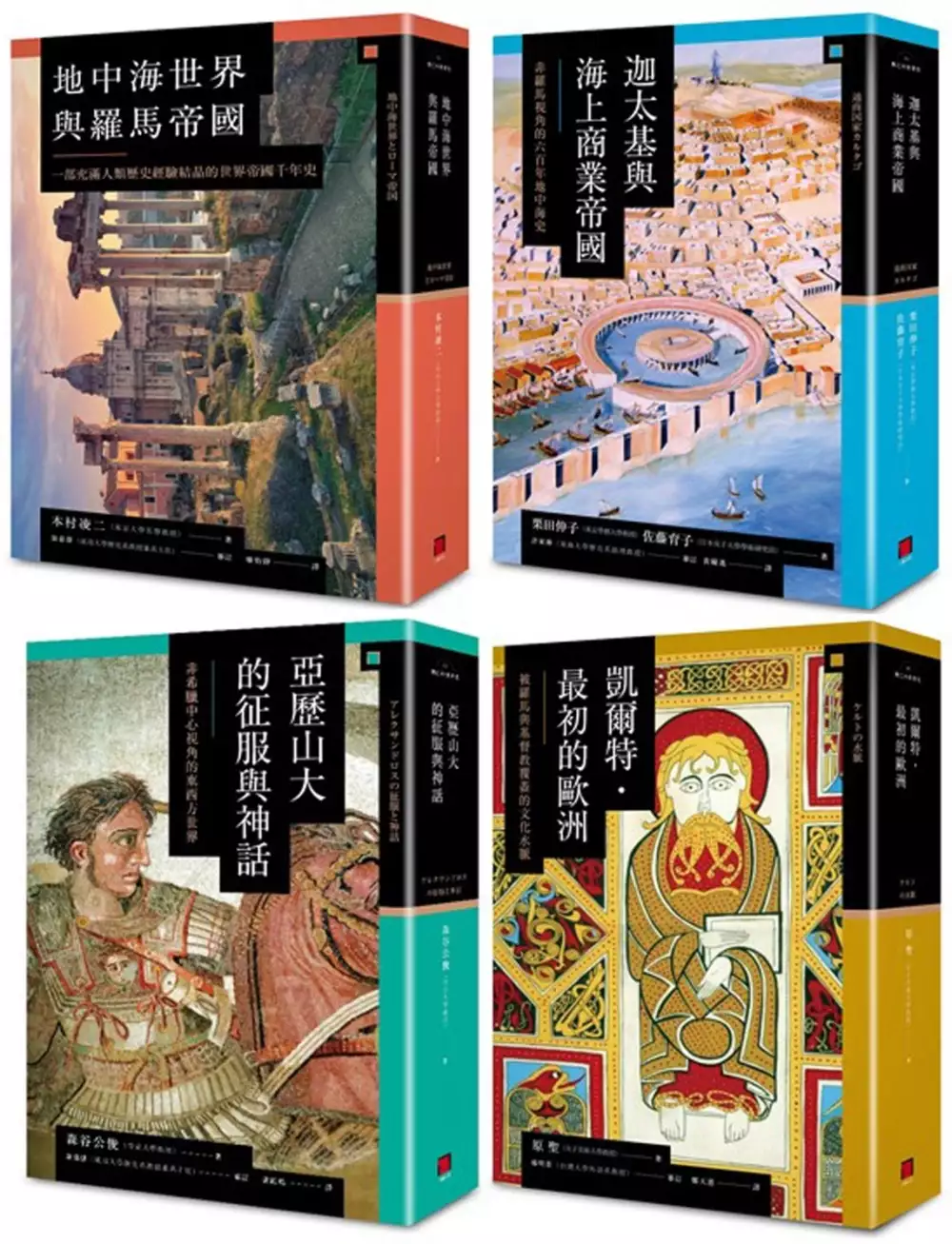

興亡的地中海史:理解今日國際秩序和西方價值,你的古典西方文明必修課【博客來獨家套書】

為了解決古阿莫大軍 的問題,作者森谷公俊,栗田伸子,佐藤育子,本村凌二,原聖 這樣論述:

─來自日本講談社的歷史鉅獻─ 理解今日國際秩序和西方價值 你的古典西方文明必修課 興亡的地中海史套書:《亞歷山大的征服與神話》、《迦太基與海上商業帝國》、 《地中海世界與羅馬帝國》、《凱爾特.最初的歐洲》 【套書概念】 地中海是孕育人類文明的子宮一樣重要的地理空間,這片被陸地所環繞的巨大水域,所誕生出的古典文明和西方價值,無論是城邦、民主政體、共和傳統、帝國與秩序、海洋與貿易,至今依然影響甚至主導世界的運轉,也是我們理解現代世界的工具。相形之下,黃河流域所形成的皇權專制官僚體系,至今都不是世界的主流,顯然也無法超越古典地中海時代。 然而漢字世界對地中海的理解,實則是十九

世紀所形成的「西歐中心主義」之下的產物。這種史觀聚焦在希臘和羅馬上,歷史探照燈以外幾乎是一片暗沉。二十世紀以來,專家學者們不斷修正自己對古典地中海的認知,深入探究亞洲的波斯和歐洲的希臘之間複雜的歷史樣貌和支配關係。更是描繪出讓羅馬人也奉為神明且加以崇拜的亞歷山大大帝的神話,甚至當今的文明世界仍未脫離他巨大的身影。 另外一個重點是,希臘和羅馬是出身自地中海北部的政治勢力,那麼南部的地中海世界是何種樣貌?如果跳脫出以希臘、羅馬為歷史主軸的傳統史觀,古代地中海史「消失的另一半」——迦太基的精彩故事就此浮現。這個羅馬最畏懼的宿敵,從經營海上貿易的城邦發跡,晉身為掌控地中海的商業帝國,但最終卻仍被

羅馬埋葬。它在世界史和文明史上的意義是什麼呢? 地中海西部的伊比利亞半島,也是「最初的歐洲人」──凱爾特的源頭。他們建立了西方文明的基底,卻被羅馬和基督教文明覆蓋,視之為邊陲的「野蠻」文化。因此,要找尋最原始純粹的異教文化,要找尋最古老的歐洲,就必須從民俗學、語言學、歷史學全面解讀。 「興亡的地中海史」系列由《亞歷山大的征服與神話》、《地中海世界與羅馬帝國》、《迦太基與海上商業帝國》和《凱爾特.最初的歐洲》這四本書構成,是來自講談社21本「興亡的世界史」系列中關於地中海部分的精華。漢字世界的讀者如果要理解今天由美國和西方主導的國際秩序,西方古典文明是無法跳過的必修課。 為何英

國喪失美洲之際,史學家吉本要寫作《羅馬帝國興衰史》?為何美國被視為當代的羅馬?因為古典地中海正是「西方」在價值和觀念上的起點。 ◆本套書由四冊「興亡的世界史」組成―― 《亞歷山大的征服與神話》 森谷公俊(帝京大學教授)――著 《迦太基與海上商業帝國》 栗田伸子(東京學藝大學教授)、佐藤育子(日本女子大學學術研究員)――著 《地中海世界與羅馬帝國》 本村凌二(東京大學名譽教授)――著 《凱爾特.最初的歐洲》 原 聖(女子美術大學教授)――著 【單冊介紹】 ★★《亞歷山大的征服與神話》★★ 馬其頓人開創的時代,何以稱為「希臘化時代」? 擺脫

「希臘中心史觀」,以多元觀點重新定義「希臘化」! * 亞歷山大大帝,三十歲時便已打下前所未有龐大領土的神話般人物,然而卻留下未完成的帝國而逝去。亞歷山大帝國的範圍,從希臘西方的愛奧尼亞海一直延伸到印度河流域,征服了包含希臘、波斯、埃及等各大古文明世界。對此,羅馬的凱撒在三十九歲時讀到亞歷山大的傳記後,曾潸然淚下。他嘆道:「在我現在這個年紀,亞歷山大早已成為眾民族之王,我卻尚未達成任何輝煌的成就。」奧古斯都皇帝也曾經到埃及的亞歷山卓瞻仰亞歷山大的遺體,甚至模仿他的站姿製作雕像。 該如何評價在後世成為西方文明榮耀的亞歷山大?他是偉大的領導者嗎?本書不採取將希臘文化視為較東方文化優

越的「希臘中心史觀」,而是重新檢討、放在一起思考「東方史」和「希臘史」,探討何為「希臘化時代」。 事實上亞歷山大的「東方遠征」,並沒有帶著希臘文明向征服地區全面擴散,只是加速了原本便已存在的東西文化的融合。 ★★《迦太基與海上商業帝國》★★ 挑戰復原古代地中海史「消失的另一半」──迦太基, 從經營海上貿易的城邦發跡,晉身為掌控地中海的商業帝國。 迦太基被羅馬屠城後,留下了什麼值得羅馬人學習和反思的遺產? * 在古代世界的地中海上,勢力最強的並非羅馬,而是羅馬最大的競逐對象迦太基。日本研究者首次反轉羅馬史,以「非羅馬」的角度觀看地中海,呈現出獨特的腓尼基.迦太

基通史。 約西元前二十世紀,在現今黎巴嫩地方出現的腓尼基人,憑藉經濟力與技術力,在東地中海沿岸相繼建立起國際性的商業城邦,勢力最終抵達北非和西班牙,甚至北海。腓尼基人的貿易船隊據信最早抵達非洲西海岸。 從地中海的東方海岸興起,面臨各方強權壓迫的腓尼基人,如何以海洋貿易累積國力,在大國環伺的險峻生態中生存下來?最終成為君臨地中海的霸者?又為何亡於羅馬人之手?本書完整呈現了答案。 ★★《地中海世界與羅馬帝國》★★ 羅馬人的故事壓縮了人類歷史的結晶―― 從「共和」到「帝國」,羅馬的歷史,某種意義上也是人類憲政經驗的歷史 * 羅馬為何能從一座城市國家崛起、搖身一變

成為將地中海作為「內海」的大帝國?又是如何能維持帝國的統治長達好幾個世紀?曾經稱霸地中海的羅馬帝國,本身的存在與崩潰就是歷史上永遠難解之謎。 本書鮮明刻畫出羅馬帝國史上重要人物的立體樣貌,用生動的筆觸帶領讀者親炙歷史的現場。此外,更是提出了「法西斯主義的共和政體」、傳承羅馬人精神的「祖宗成法」、「古代晚期社會論」等新穎的觀點,解析羅馬與古典地中海社會的發展和演變。 在重新思考何謂「帝國」、該如何建立理想政體的現在,羅馬的「共和」與「帝制」經驗,值得現代國家深入思考,和它對話。 ★★《凱爾特.最初的歐洲》★★ 「最初的歐洲人」──凱爾特,是歐洲世界共通的文化遺產 找尋最

原始純粹的異教文化,從民俗學、語言學、歷史學全面解讀歐洲的起源! * 一九八○年代後半,歐洲掀起了一波重新發現「凱爾特」的風潮。當時蘇聯勢力衰退,八九年柏林圍牆倒塌,九三年歐盟誕生,在歐洲逐步邁向大團結、重獲新生之時,凱爾特文化被視為是全歐洲共通的遺產,受到各國矚目。 長久以來認為歐洲文明的基礎是羅馬與基督教文明,這種觀點福非常具有正統性,但若再往更早之前追溯,在羅馬與基督教出現之前,遍及整個歐洲,可作為歐洲獨特認同基礎的,正是凱爾特文化。 妖精、巫女、小人族、巨石文化、亞瑟王傳說——「最初的歐洲人」凱爾特,在經過漫長時光後,仍深植了某些我們依舊熟悉的元素,本書以布列塔

尼、愛爾蘭為中心,帶領我們踏上尋找歐洲根基的知識之旅。

論轉化格的新途徑:神/魔性化——以三種報紙(2018年11月至2019年10月)為考察對象

為了解決古阿莫大軍 的問題,作者陳宣方 這樣論述:

修辭學中的轉化辭格,歷來以分為「人性化」及「物性化」二類為大宗,雖有學者提出不同看法,然以人、物為轉化辭格的主要途徑仍是主流觀點。本論文於眾學者的理論基礎上,進行轉化辭格新途徑:「神性化」與「魔性化」之研究,因「神」與「魔」無法涵蓋於「人」或「物」的範疇,故理當具有成為轉化辭格新類別的潛能。本論文以報紙標題為研究對象,選定《自由時報》、《蘋果日報》及《中國時報》共三家報社,自2018年11月份始,迄2019年10月份,進行為期一年的觀察,對標題中運用「神性化」與「魔性化」手法者做歸納整理並逐一說明。除了以修辭學的角度分析語料表現外,亦納入心理學理論,探討「神/魔性化」之語言表現與人類行為的關

聯。最後分析當代「造神運動」與「妖魔化」等趨勢之思維,以及如何對「神/魔性化」產生影響及促進作用。

我的應許地:以色列的榮耀與悲劇

為了解決古阿莫大軍 的問題,作者AriShavit 這樣論述:

一個民族的復興,是否非得以另一民族的苦難為代價? 70萬被驅離的巴勒斯坦人、600萬被屠殺的猶太人, 以色列人如何承擔悲慘歷史的枷鎖? 極端正統主義崛起、世俗理性式微、 勇敢堅忍的愛國精神逐日消散, 統治階級背棄中產大眾對正常國家的期望…… 史上最悲慘的民族,來到世上最危險的地區。 以色列,它將何去何從? 以色列良心真誠的告解,挖掘民族史冊中最黑暗不堪的痛處, 大膽挑戰左、右兩派敏感的道德神經,為危機四伏的家園尋找渺茫的出路。 ※「歐巴馬與以色列總理在對話前,都應該閱讀本書!」──《謝謝你遲到了》作者湯馬斯‧佛里曼(Thomas Friedman)

※「本書是一九六〇年代以來,關於以色列問題最出類拔萃的一本!」──《紐約客》總編輯大衛‧雷姆尼克(David Remnick) ※ 《紐約時報》暢銷書 ※ 《紐約時報書評》2013年年度百大好書 ※ 《經濟學人》年度最佳圖書 ※ 榮獲以色列Natan Book Award、National Jewish Book Award、Anisfield-Wolf Book Award等大獎 這幾乎可以說是一部絕無僅有的著作。亞瑞.沙維特在本書中以一種不可思議的誠懇,鉅細靡遺地挖掘在建國之前與之後,為了回到這片「我的應許地」,以色列人曾對阿拉伯人、巴勒斯坦人犯下的暴行。這麼做

,是因為作為一位建國先賢的後代,他對以色列的愛讓他不願意再蒙蔽自己,不願再讓以色列人生活在自欺欺人的幻覺中。然而,同樣的一份愛,也讓他相信以色列民族值得繼續生存在這裡。 於是他再次出發,去考察發生在這片應許地上的人與事。在檔案文獻中、旅行中、與關鍵人物的訪談中,他沿著歷史的軌跡探幽掘微,努力還原事情真相。從1897年他英國籍的曾祖父代表猶太復國主義運動初訪以色列考察開始,1920年代的開墾拓荒史、1940年代愛國神話「馬薩達」的形成、1948年建國戰爭中對巴勒斯坦人的屠殺與驅離、中央計畫與集體主義鞏固的社會安全、「屯墾區」與「拘留營」帶來的政治災難與道德枷鎖,一直到2000年後新自由主義

與高科技產業創造的蓬勃經濟,以及伊朗核武野心與阿拉伯之春後的動盪對以色列安全造成的挑戰。 然而,《我的應許地》不只是一部以色列的當代史,更是以色列民族的心靈史,呈現了他們的苦難、他們的渴望、掙扎與懺悔。我們會看到被歐洲母親遺棄的猶太人終於「活得像人一樣」的振奮、納粹屠殺倖存者的喘息、為了重生而否認過去的痛苦壓抑、鑄下大錯的宗教狂熱、左派對和平一廂情願的幻想,等等。 在各個充滿爭議的主題上,沙維特以謙卑的自省能力保持了眾所推崇的公正與深刻。同時,他也痛心疾首地對今日的以色列提出尖銳批判,包含了沉醉於安逸享樂之中而忘卻了祖輩建國之艱辛的資本社會,以及失去宏觀戰略遠見、陷以色列於內憂外患

之中的統治菁英。以色列曾經復興,但她是否將走向災難? 猶太人曾是世上最悲慘的民族,如今生活在世上最險惡的地區。以色列是當今西方世界唯一生存受到威脅的國家,也是西方世界唯一對他人進行軍事占領的國家。《我的應許地》是理解以色列這個矛盾的一盞燈。 專文推薦 游亞旭(Asher Yarden)╱以色列駐台北經濟文化辦事處代表 掛名推薦 司馬文武╱政治評論家 胡忠信╱歷史學者、政治評論家 張國城╱台北醫學大學通識中心教授 劉長政╱政治大學阿拉伯語文學系助理教授 「如果亞瑞.沙維特不是地雷區中的天使,那他肯定是個天使般的作家。《我的應許地》的每一頁若非拋出一顆發人深

省的震撼彈,就是開闢了一條清晰的道路……沙維特像位揮灑自如的大師,指揮著這場情感豐沛的交響曲,儘管他筆下的人物經歷的都是憎恨、屠殺,或是在特拉維夫吸食快樂丸之類的悲劇。他的成就如此不可思議、如此透徹……讓你相信一切都是有可能的,甚至連——願上帝憐憫我們——中東地區的和平也是指日可待的。這本書不只魅力無窮,也蘊含莊嚴的道德價值……因為沙維特的書中充滿了未解的衝突、個人痛苦,以及對苦難大眾的人道關懷。他也擁有非凡的天賦,捕捉了一個生存在危險中的以色列的樣貌:戰戰兢兢、創新活力、生氣勃勃。這本書是多年來相同主題的著作中最傑出的作品……面對我們這個騷動不安的時代,沙維特提供了一種洞悉歷史的深度,弘大、

深刻的動人情感則呈現了電影般的畫面……」——西蒙.沙瑪(Simon Schama)於《金融時報》(Financial Times) 「真正的以色列既不是狂熱支持者幻想中從不犯錯的以色列,也不是批評家口誅筆伐、十惡不赦的殖民怪物。亞瑞.沙維特,赫赫有名的《國土報》專欄作家,寫出了關於真正的以色列的書……本書獨特之處在於,當你讀完之後,便會理解、尊重或愛上以色列,但不是以武斷、教條式的方式,且這個以色列並非虛假、做作的以色列。沙維特頌揚猶太復國主義的人為奇蹟,既有新創產業中的億萬富翁,也有夜夜笙歌的同志酒吧——但同時也帶著對土地與人民的熱愛進行務實的、立場堅定的批判……在歐巴馬和以色列總理下

一次九十分鐘的電話對談之前,他們都該讀讀這本書。」——湯馬斯.佛里曼(Thomas Friedman)於《紐約時報》(The New York Times) 「令人如癡如醉……沙維特先生以人物描繪、歷史細節與個人傳記,巧妙地堆疊、建構出他的故事。能如此專注傾聽、也能如此專注思考的作家可謂鳳毛麟角。雖然他是以色列左派報紙《國土報》的專欄作家,他超越了部族政治。他極富同情心卻毫不畏縮,從每一個角度都能找出可鞭笞與歌頌的事物。在一個有太多歷史及太多自以為是的地方,作為一顆『怒海孤石』,他做到了提出不帶狹隘評斷的結論,努力找到了真相,卻也並不堅持那是唯一的真相……」——《經濟學人》(The Ec

onomist) 「《我的應許地》是一本前所未見的以色列作品。自阿莫斯.埃隆的《以色列人》、阿莫斯.奧茲(Amos Oz)的《在以色列》(In the Land of Isreal)、湯馬斯.佛里曼的《從貝魯特到耶路撒冷》(From Beirut to Jerusalem)之後,便難以得見如此振聾發聵又不偏不倚的著作致力於討論猶太國家及以巴衝突。亞瑞.沙維特是以色列首屈一指的專欄作者及書籍作家。但在他的故事中,他以富含同理心的筆描寫巴勒斯坦人的悲劇,以及猶太人與阿拉伯人對聖地的百年爭奪。雖然沙維特以殘酷的誠實談論猶太復國主義者的大業,但他同時也以敏銳的觀察、設身處地去書寫迷人的英雄們戲劇

性的人生故事。一本具有純文學特質的非小說作品就這樣誕生了!它為壯烈的歷史注入了新生命,而非只是一本傳統的歷史書籍。它加深了讀者對當代政局的理解,而非只是一本片面的政治論戰。這是一本充滿痛苦又煽情的作品,但栩栩如生、感人肺腑、慷慨激昂又發人省思。《我的應許地》是一位人道主義者終極的漫長個人旅程,探索備受折磨的故鄉和其驚人的興衰史,這也正是當前全球的目光焦點。」——以色列前總理兼國防部長埃胡德.巴拉克(Ehud Barak) 「以色列不是一個主張,而是一個國家。這個從無到有的事實是猶太歷史中偉大的成就之一……而重新喚醒人們感受到那股歷史動力、讓讀者沉醉其中、在盤根錯節的各種事實中重新建立這個

偉大而簡單的事實,是亞瑞.沙維特這本擲地有聲的著作的成就之一。從許多層面來說,《我的應許地》都令人驚奇,更不用說他並不想提供讀者簡化過後的片面真相。沙維特……擁有不受教條主義控制的頭腦。他並非要來讚美或是責罵——雖然他確實這麼做了,以博學與雄辯之姿——而是來觀察與省思。這是一本所有我讀過的以色列為題的書裡,最不帶偏見的一本。這是一本猶太復國主義的書,但並不為猶太復國主義所蒙蔽。這是一本關於整體以色列經驗的書。」——里昂.維塞提爾(Leon Wieseltier)於《紐約時報書評》(The New York Times Book Review) 「自一九六〇年代阿莫斯.埃隆(Amos El

on)寫下《以色列人》(The Israelis)以來,本書是我看過最出類拔萃的以色列相關著作。」——《紐約客》(The New Yorker)總編輯大衛.雷姆尼克(David Remnick), 「在沙維特這本警世之作中,其中一個美德便是掘出了猶太復國主義深埋已久的夢想——以及其成功。」——理查.科恩(Richard Cohen)於《華盛頓郵報》(The Washington Post) 「在我成年後的大半輩子中,我一直在等待一位以色列人去探索隱藏在這個國家黑暗深處的謎團,然後分享他的發現。亞瑞.沙維特成功辦到了。他的文字既像詩歌,又像預言。《我的應許地》是個傑出的成就。」——傑

佛瑞.戈德堡(Jeffrey Goldberg)於《大西洋月刊》(The Atlantic) 「在與以色列相關的書籍裡,這本是那些最細緻、具有挑戰性的作品之一……沙維特先生在如此容易淪為論戰的主題上,展現了公正與真誠。」——歐倫.凱斯勒(Oren Kessler)於《華爾街日報》(The Wall Street Journal) 「這是以色列應得的壯麗歷史著作,不僅文筆優美、戲劇張力十足,更充滿倫理學上的深刻性。過去,亞瑞.沙維特的傑出成就在於向以色列大眾解釋以色列。現在,他向我們分享他嚴謹可靠但不同凡響的觀點。這是多年來同類主題的著作中,最為出色的一本。」——富蘭克林.福爾(Fr

anklin Foer)於《新共和》(The New Republic)