南大 開學 典禮的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦鄭貞銘,丁士軒寫的 百年追夢二之一:新聞教育大師鄭貞銘傳 和鄭貞銘的 百年追夢二之二:自選文集.人生情緣都 可以從中找到所需的評價。

另外網站???? - 第 54 頁 - Google 圖書結果也說明:华裔馆曾经是南大的行政中心及精神所在地, 1956 年南大开学典礼, 1958 年南大落成典礼,以及早年的南大毕业典礼及大学周都在华裔馆前举行。因此,缅怀先辈及前辈热心办学 ...

這兩本書分別來自鄭貞銘 和鄭貞銘所出版 。

國立政治大學 傳播學院博士班 陳百齡、臧國仁所指導 王彥的 媒介框架理論的前世、今生與未來:華人傳播學術社群的追古溯今 (2021),提出南大 開學 典禮關鍵因素是什麼,來自於媒介框架理論、華人傳播學術社群、生命故事研究、典範變遷/遷移。

而第二篇論文佛光大學 佛教學系 闞正宗所指導 俞明仁的 善知識-福智在家信徒的信仰與宗教生活 (2021),提出因為有 福智、善知識、日常法師、廣論、學長的重點而找出了 南大 開學 典禮的解答。

最後網站南大開學日主播返校勵後輩-今日大話新聞 - YouTube則補充:

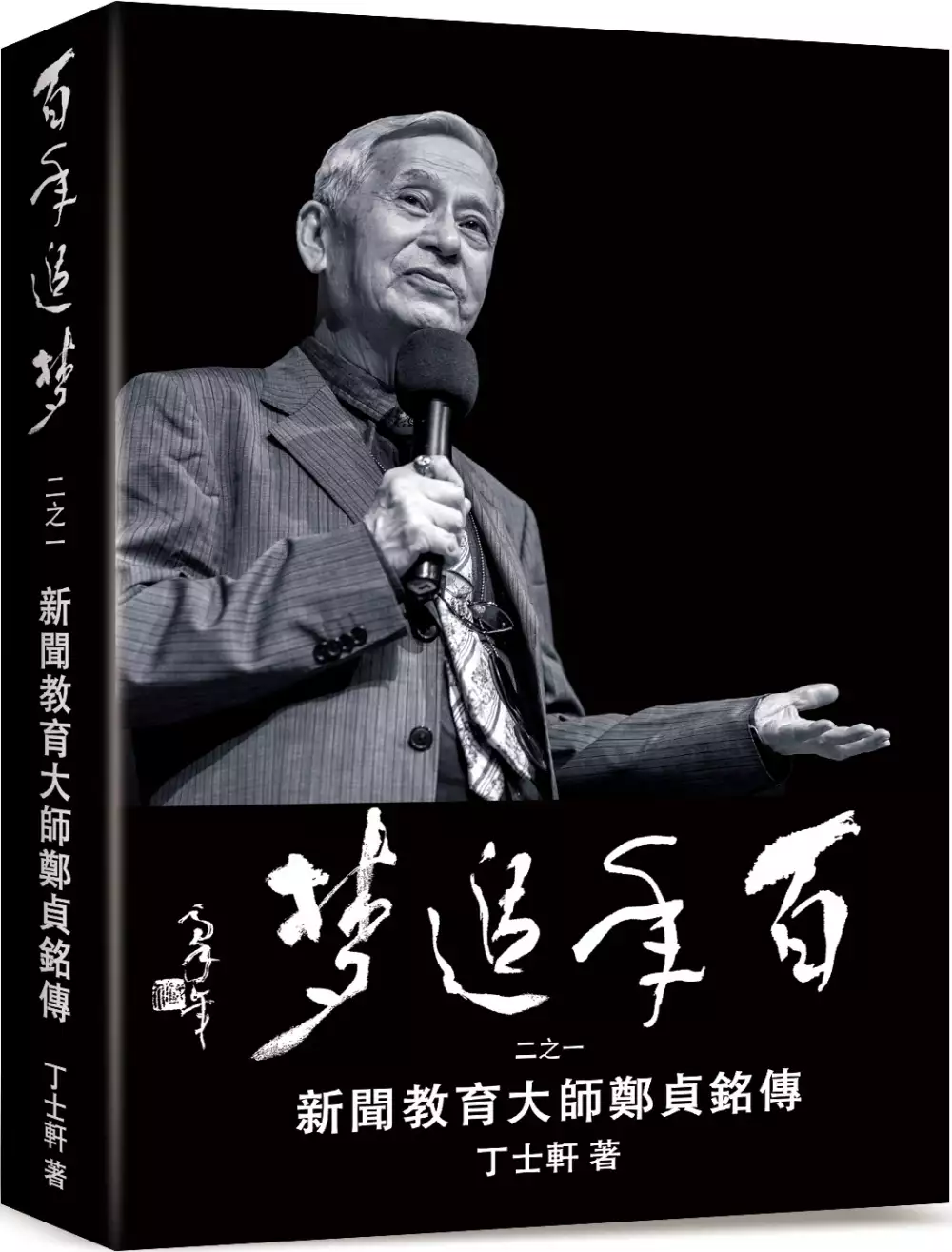

百年追夢二之一:新聞教育大師鄭貞銘傳

為了解決南大 開學 典禮 的問題,作者鄭貞銘,丁士軒 這樣論述:

「新聞教育之父」鄭貞銘教授一生追夢的故事 鄭貞銘教授的一生,就是一部台灣新聞教育發展史。 《百年追夢二之一:新聞教育大師鄭貞銘傳》由優秀青年作家丁士軒,根據鄭貞銘日記、口述、資料、訪談與多方記載綜合寫成,記載翔實,不僅是對鄭貞銘的生平記述,更可從中探見台灣新聞教育發展如何萌芽成長,開枝散葉,碩果豐收。 《百年追夢二之二:自選文集.人生情緣》分為「自選文集」、「人生情緣」與「追思集」三大部分,收錄鄭貞銘所作之精華文章,以及其親友、同事、學生所著對於這位偉大教育家的感恩、紀念與追思,文字真情流露、誠摯感人。 畢業自政大新聞系、政大新聞研究所的鄭貞銘

,為第一批在台接受完整本土新聞教育的學人,同時也是完成中國首部有關新聞教育碩士論文的第一人。研究所畢業後即投入新聞工作,從基層做起,迅速成為新聞界備受矚目的青年才俊,一路擔任報社記者、主筆、總編輯、副社長等。 三十歲未滿即協助張其昀、謝然之等恩師創辦文化大學新聞系,全心投入新聞教育工作,三十三歲即成為「最年輕的系主任」,此後致力推動嶄新的國際新聞教育觀念與制度,開大學教育之先河。後再創設文化大學廣告系,並於兩岸三地多所大學新聞傳播相關科系擔任教職,總是「以系為家,以家為系」,畢生貢獻教育工作超過半世紀,作育英才,桃李天下,始終以「無愛不成師」自勉勉人,師生感情深厚,被學生譽為「永遠的鄭老

師」。 作為孔子的忠實信徒,鄭貞銘相信,「愛」正是儒者的偉大風範,他以教育家劉真教授題贈的「有愛無恨」作為畢生教育理念,真正做到有教無類、誨人不倦,有誠有愛、無怨無悔,成為學生心目中的教師典範與精神座標。 此外,鄭貞銘亦推崇著名報人張季鸞所倡「報恩主義」,自詡應擔負「報人精神」承先啟後的責任,願將自身化為一座「愛之橋」,聯繫著先賢與後進,串連兩岸新聞學的交流;最重要的是,引導橋這一端的青年學子,自泥濘小路走向康莊大道。 鄭貞銘更奉行「讀萬卷書,行萬里路」的哲學,透過學術文化交流,於世界七十多個國家均留下足跡,在海外華人社群發揮影響力。王鼎鈞曾說:「他像孔子,遍行各地,尤其在華

人的社群散布能量,成為『世界華人傳播的啟蒙者』。」 鄭貞銘總是精力充沛、創意無限,著有學術與文學著作近五十種,著作等身,影響深遠。繼風靡一時的《百年報人》後,陸續出版「百年系列」:《百年大師》、《百年風雲》等,同時亦策劃一系列「大師講座」,盛況空前,於兩岸掀起一波又一波的百年浪潮,啟發無數追夢的青年,奠定其新聞教育一代大師的地位。 「百年系列」為各領域的大師作傳,乃鄭貞銘欲藉此「彰往而察來」,謝孟雄更因此譽其為「現代司馬遷」。如今,這位「現代司馬遷」的傳記問世,如此與眾不同的傳記作品,更值得各界重視,並且特別適合青年人閱讀,作為立身處世、追尋人生價值的典範之作。 本書特色

「新聞教育之父」鄭貞銘教授一生追夢的故事 鄭貞銘教授畢生貢獻教育工作超過半世紀,作育英才,桃李天下,始終以「無愛不成師」自勉勉人,師生感情深厚,被學生譽為「永遠的鄭老師」。這本傳記能啟發無數追夢的青年,足以作為立身處世、追尋人生價值的典範之作。 名人推薦 許水德(前考試院長): 鄭教授擔任總策劃與總編輯的「百年系列」工程,絕對是百年難得一見。他從事新聞工作二十一年,獲得「新聞教父」的第一面人生金牌;他從事教育生涯五十五年,獲得文大名譽文學博士、美國聖若望大學「傑出貢獻獎」,被尊為「杏壇長青樹」、「永遠的鄭老師」,贏得人生第二面金牌;從事兩岸交流卅年,被譽為「兩岸交流先行者」,

又規劃「百年系列」,完成《百年大師》、《百年風雲》等巨大著作,又獲得人生第三面金牌——謝孟雄教授稱他為「現代司馬遷」。 戴瑞明(前駐教廷大使): 我所認識的鄭老師,是一位永遠在追求夢想,追求理想的教育家。他是孔子的忠實信徒——誨人不倦,視學生如手足,始終以「無愛不成師」自勉勉人;他也是王陽明的忠實信徒——即知即行,要寫《百年大師》,要辦「大師講座」,剛剛聽他說不久,就一一顯現成果, 令人欽佩!最難得的是,鄭老師更是張季鸞「報恩主義」的忠實僕從——飲水思源,不忘親恩,不忘師恩,不忘國恩,身體力行,「報恩」成了他的座右銘。 李大維(現任國家安全會議秘書長): 欣聞鄭老師傳記 《

百年追夢》付梓在即, 將其畢生獻身新聞界的一手觀察與深刻感懷,以及對社會的衷誠關懷轉化為最溫暖真摯的文字, 不僅使鄭老師執守追求的「新聞專業精神」及奉獻教育的志業獲得延續與傳承,更將成為指引未來世代的一盞明燈。 李天任(前中國文化大學校長): 在老師追夢的旅程中,早已印證了「有鄭老師的地方就是豐盛的教室」。這豐盛的教室持續累積著無限的能量,陸續建構著鄭老師「大師工程」的雛形,在數十年的熊熊熱情烈火焠煉中,閃爍著源自於信仰才能產生力量的濃濃宗教般情壞——具有中華人文特質的心靈與信仰。 李金振(國立金門大學創校校長): 國立金門大學第一屆開學典禮中,鄭老師以「尋求大學之夢」為題

,發表演講。彼時金大尚未興建禮堂及體育館,全體師生三千多人在綜合大樓中庭廣場席地而坐, 聚精會神地聆聽鄭老師精闢的演講;此刻,我也把握此千載難逢的機會, 搖身一變由典禮主持人轉為台下的聽眾,重溫四十年前如沐春風的師生情誼,情節讓人永難忘懷。

媒介框架理論的前世、今生與未來:華人傳播學術社群的追古溯今

為了解決南大 開學 典禮 的問題,作者王彥 這樣論述:

框架理論於1970年代跨界傳播學門,開枝散葉後所涉之媒介真實建構堪稱新聞學領域唯一哲學問題,也是少數橫跨理論和方法的特殊研究途徑,應用熱穩居國際、華人傳播研究鰲頭多年。反差巨大的是其在傳播學門的實際狀況如「房間裡的大象」,儘管初具氣象卻也因難度過高而令人滯足,一路走來同時穿越了研究繁榮之「最好的年代」和典範破碎之「最壞的年代」。具體表現在後設理論研究乏力,諸多節點迄無共識:一是框架概念的分散化;二是框架理論的混沌化;三是研究典範的破碎化;四是應用研究多且低質重複;五是重方法而輕理論。種種亂象亟待撥開迷霧。本研究是關於當代華人媒介框架研究重要學者的故事合輯,講述他們在共同的「本土化『遠山』」脈

絡之中,如何作為不同的「種樹的人」澆灌出不同形貌的「理論之樹」研究華章。針對華人媒介框架研究的九位「關鍵研究者」啟動「生命故事」研究訪談,所得經驗數據揭示,自1990年代落地至今三十年的華人媒介框架研究雖分佈不均但蔚有成就,在臺灣有黃金時代曾經輝煌,在大陸質素參差,在香港澳門未成氣候,證實了華人傳播研究的區位想像,即臺灣是中文世界傳播研究的登陸點和把關者、香港是重要中轉站但也僅限於中轉、大陸則深受社會變革與政治氣候影響。在媒介框架思想自英語學界發軔(1922-)到在華旅行(1991-)的整體敘事裡,關鍵研究者可分先驅、接力、應用三種類型,理論的接力與中轉得益於「文化中間人」。藉由「時空框架分析

」解碼出華人媒介框架研究的框架,一是「空間接力」框架在不同地區發揮不同維度作用,二是「地緣政治」框架的開放程度決定了研究分佈密度,三是「時間」框架因人而異,也隨「空間接力」框架、「地緣政治」框架而變。框架理論在華人傳播學術社群的旅行故事,正是傳播學門在世界範圍內跌宕命運的寫照。一是很多人經過,很少人停留;二是在不同國家、地區間的發展不平衡與政經、地緣緊密關聯;三是不完美但很有生命力,際遇已從原先學門地位邊緣反轉至時代舞台中央。作為對話「理論的旅行」的行動研究,此媒介框架理論在華之旅個案樹立了使理論有機化、讓理論與現實連接、服務於教學的與時俱進範例,還測驗了生命故事研究工具的適用性,踐行了舒服的

學術訪問以及學術寫作是否可以兼顧「美」與「人味兒」的敘事傳播轉向。

百年追夢二之二:自選文集.人生情緣

為了解決南大 開學 典禮 的問題,作者鄭貞銘 這樣論述:

「新聞教育之父」鄭貞銘教授一生追夢的故事 鄭貞銘教授的一生,就是一部台灣新聞教育發展史。 《百年追夢二之一:新聞教育大師鄭貞銘傳》由優秀青年作家丁士軒,根據鄭貞銘日記、口述、資料、訪談與多方記載綜合寫成,記載翔實,不僅是對鄭貞銘的生平記述,更可從中探見台灣新聞教育發展如何萌芽成長,開枝散葉,碩果豐收。 《百年追夢二之二:自選文集.人生情緣》分為「自選文集」、「人生情緣」與「追思集」三大部分,收錄鄭貞銘所作之精華文章,以及其親友、同事、學生所著對於這位偉大教育家的感恩、紀念與追思,文字真情流露、誠摯感人。 畢業自政大新聞系、政大新聞研究所的鄭貞銘

,為第一批在台接受完整本土新聞教育的學人,同時也是完成中國首部有關新聞教育碩士論文的第一人。研究所畢業後即投入新聞工作,從基層做起,迅速成為新聞界備受矚目的青年才俊,一路擔任報社記者、主筆、總編輯、副社長等。 三十歲未滿即協助張其昀、謝然之等恩師創辦文化大學新聞系,全心投入新聞教育工作,三十三歲即成為「最年輕的系主任」,此後致力推動嶄新的國際新聞教育觀念與制度,開大學教育之先河。後再創設文化大學廣告系,並於兩岸三地多所大學新聞傳播相關科系擔任教職,總是「以系為家,以家為系」,畢生貢獻教育工作超過半世紀,作育英才,桃李天下,始終以「無愛不成師」自勉勉人,師生感情深厚,被學生譽為「永遠的鄭老

師」。 作為孔子的忠實信徒,鄭貞銘相信,「愛」正是儒者的偉大風範,他以教育家劉真教授題贈的「有愛無恨」作為畢生教育理念,真正做到有教無類、誨人不倦,有誠有愛、無怨無悔,成為學生心目中的教師典範與精神座標。 此外,鄭貞銘亦推崇著名報人張季鸞所倡「報恩主義」,自詡應擔負「報人精神」承先啟後的責任,願將自身化為一座「愛之橋」,聯繫著先賢與後進,串連兩岸新聞學的交流;最重要的是,引導橋這一端的青年學子,自泥濘小路走向康莊大道。 鄭貞銘更奉行「讀萬卷書,行萬里路」的哲學,透過學術文化交流,於世界七十多個國家均留下足跡,在海外華人社群發揮影響力。王鼎鈞曾說:「他像孔子,遍行各地,尤其在華

人的社群散布能量,成為『世界華人傳播的啟蒙者』。」 鄭貞銘總是精力充沛、創意無限,著有學術與文學著作近五十種,著作等身,影響深遠。繼風靡一時的《百年報人》後,陸續出版「百年系列」:《百年大師》、《百年風雲》等,同時亦策劃一系列「大師講座」,盛況空前,於兩岸掀起一波又一波的百年浪潮,啟發無數追夢的青年,奠定其新聞教育一代大師的地位。 「百年系列」為各領域的大師作傳,乃鄭貞銘欲藉此「彰往而察來」,謝孟雄更因此譽其為「現代司馬遷」。如今,這位「現代司馬遷」的傳記問世,如此與眾不同的傳記作品,更值得各界重視,並且特別適合青年人閱讀,作為立身處世、追尋人生價值的典範之作。 本書特色

本書收錄鄭貞銘教授所作之精華文章,以及其親友、同事、學生所著對於這位偉大教育家的感恩、紀念與追思,文字真情流露、誠摯感人。鄭貞銘教授有教無類、誨人不倦,有誠有愛、無怨無悔的理念,成為學生心目中的教師典範與精神座標。 名人推薦 許水德(前考試院長): 鄭教授擔任總策劃與總編輯的「百年系列」工程,絕對是百年難得一見。他從事新聞工作二十一年,獲得「新聞教父」的第一面人生金牌;他從事教育生涯五十五年,獲得文大名譽文學博士、美國聖若望大學「傑出貢獻獎」,被尊為「杏壇長青樹」、「永遠的鄭老師」,贏得人生第二面金牌;從事兩岸交流卅年,被譽為「兩岸交流先行者」,又規劃「百年系列」,完成《百年大師》

、《百年風雲》等巨大著作,又獲得人生第三面金牌——謝孟雄教授稱他為「現代司馬遷」。 戴瑞明(前駐教廷大使): 我所認識的鄭老師,是一位永遠在追求夢想,追求理想的教育家。他是孔子的忠實信徒——誨人不倦,視學生如手足,始終以「無愛不成師」自勉勉人;他也是王陽明的忠實信徒——即知即行,要寫《百年大師》,要辦「大師講座」,剛剛聽他說不久,就一一顯現成果, 令人欽佩!最難得的是,鄭老師更是張季鸞「報恩主義」的忠實僕從——飲水思源,不忘親恩,不忘師恩,不忘國恩,身體力行,「報恩」成了他的座右銘。 李大維(現任國家安全會議秘書長): 欣聞鄭老師傳記 《百年追夢》付梓在即, 將其畢生獻身新

聞界的一手觀察與深刻感懷,以及對社會的衷誠關懷轉化為最溫暖真摯的文字, 不僅使鄭老師執守追求的「新聞專業精神」及奉獻教育的志業獲得延續與傳承,更將成為指引未來世代的一盞明燈。 李天任(前中國文化大學校長): 在老師追夢的旅程中,早已印證了「有鄭老師的地方就是豐盛的教室」。這豐盛的教室持續累積著無限的能量,陸續建構著鄭老師「大師工程」的雛形,在數十年的熊熊熱情烈火焠煉中,閃爍著源自於信仰才能產生力量的濃濃宗教般情壞——具有中華人文特質的心靈與信仰。 李金振(國立金門大學創校校長): 國立金門大學第一屆開學典禮中,鄭老師以「尋求大學之夢」為題,發表演講。彼時金大尚未興建禮堂及體

育館,全體師生三千多人在綜合大樓中庭廣場席地而坐, 聚精會神地聆聽鄭老師精闢的演講;此刻,我也把握此千載難逢的機會, 搖身一變由典禮主持人轉為台下的聽眾,重溫四十年前如沐春風的師生情誼,情節讓人永難忘懷。

善知識-福智在家信徒的信仰與宗教生活

為了解決南大 開學 典禮 的問題,作者俞明仁 這樣論述:

福智這個成立三十年的藏傳佛教團體,在台灣社會已經成為一個重要的宗教教派運動,深深地影響台灣社會。而「善知識」這個概念則成為福智教團組織最明顯、最重要的內、外在特質。 創教者日常法師,以高階知識者身份投入藏傳佛教《菩提道次第廣論》經典的弘傳,團體本身帶有濃重的知識取向風格。不管是企業營隊、幸福六堂課等招募信徒方式,或是廣論研討班的傳教模式,還有發展的財團法人基金會組織特質,都深深吸引與日常法師一樣具有高階知識身份信徒的投入。日常法師就像知識分子一樣,對當代社會倫理與食安問題提出嚴厲批評,他提出融合儒家倫理思想的道德教育,還有無毒、有機農業發展策略,並將這樣的社會問題解決方法,巧妙

地嵌入佛教的「十善業」。他大量進用在家信徒參與教內組織的建立,以現代管理知識的方式,將這些組織轉變成為《菩提道次第廣論》經典知識的試煉場所,在佛教教義知識學習之外,提供信徒印證教理知識的修行場域。 不過,福智的發展相對於其他台灣當代的大型佛教團體,表現得非常低調,儘管已經發展多年,但鮮少在大眾媒體上曝光。數年前接班問題,突然在電視媒體爆發,形成教內外爭議的焦點,部分僧人與信徒分裂出走。接班人真如上師的「在家」、「女性」、「中國籍」的身份,再加上日常法師去世前未有明確對外的傳承聲明,讓整個接班蒙上許多陰謀論爭議。教團內部透過權力中心移轉至加拿大愛德華王子島,解決了「中國籍」身份無法來台駐錫

弘法的問題。此外,真如上人透過現代網路新科技,遠距離重新詮釋《廣論》與日常法師《廣論》開示錄音內容,因此獲得教義弘傳的神聖性。另外,也透過網際網路與影像媒體科技,自身顯現於福智大型法會,還大量創作富含優美旋律的「讚頌」歌曲,並提倡淨塑、種樹等新議題。經由這些儀式、音樂與新議題,直接、間接發出另類的宗教領導人魅力,運作她在教內的領導力,承續日常法師善知識的領導風格。 本研究同時使用文獻資料收集、活動參與觀察紀錄,以及滾雪球式訪談調查法等學術研究方法收集資料,企圖分析理解包括:(一)、福智領導人宗教領導魅力的成因;(二)、在家信徒的社會身份與認知特質;(三)、在家信徒教內活動參與社會化議題;

(四)、學制與儀式如何操作與教義如何內化;以及(五)、特殊職階的在家信徒「學長」如何參與福智的組織建立與運作。資料收集分析結果,福智在家信徒們在「善知識」這個的概念之下,形成某種宗教菁英主義現象,信仰特質包括:(一)、信仰「學習化」;(二)修行「內省化」;與(三)在家信徒的「聖化」,這些特質不同於當代其他主流佛教團體,形成特例典範。這種菁英主義的現象,讓福智對於社會議題反省與吸收能力甚為靈敏,但也成為福智未來組織發展的限制與挑戰。

想知道南大 開學 典禮更多一定要看下面主題

南大 開學 典禮的網路口碑排行榜

-

#1.國立臺南大學National University of Tainan | Facebook

國立臺南大學於2月18日上午在該校雅音樓音樂廳,舉辦107學年度第二學期開學典禮,典禮在音樂系管弦樂團悠揚的樂聲下揭開序幕,黃宗顯校長期勉學子珍惜學習好時光, ... 於 www.facebook.com -

#2.學籍成績組 - 國立臺南大學教務處

磨課師課程. 國立臺南大學磨課師課程. 南大風情. 南大風情. 活動剪影 ... 回首頁 · 聯絡我們 · 網站導覽 · 南大首頁 · English. 關閉. 您的瀏覽器似乎不支援JavaScript ... 於 academic.nutn.edu.tw -

#3.???? - 第 54 頁 - Google 圖書結果

华裔馆曾经是南大的行政中心及精神所在地, 1956 年南大开学典礼, 1958 年南大落成典礼,以及早年的南大毕业典礼及大学周都在华裔馆前举行。因此,缅怀先辈及前辈热心办学 ... 於 books.google.com.tw -

#5.開學典禮 - 國立臺南大學

PrevNext. 12. 學務長室 · 生活輔導組, 課外活動指導組, 衛生保健組, 軍訓室, 台南大學首頁. ::: ; * 最新公告 · * 課外活動指導組簡介 · * 師長介紹. * 社團介紹. * 營隊 ... 於 www2.nutn.edu.tw -

#6.南大澎湖碩士在職專班畢業典禮暨開學典禮溫馨隆重-校園

【記者劉彩雲/台南報導】國立臺南大學今年度澎湖課程與教學碩士在職專班畢業典禮暨開學典禮,於昨在馬公市中興國小熱鬧登場,南大莊陽德副校長率多位 ... 於 tn.news.tnn.tw -

#7.各大學開學設防疫門禁| 中華日報

記者施春瑛/台南報導成功大學二日開學,除各院系執行門禁管制、教學 ... 南大圖書館及桌球室暫不開放外賓進入,原本開學日會舉行的開學典禮也取消。 於 www.cdns.com.tw -

#8.南大校长开学典礼劝读书告别“急碎窄” 回归读经典 - 中国环境 ...

物质主义、功利主义、享乐主义日渐侵蚀校园,潜心读书、宁静致远却变得遥远,在昨天举行的南京大学本科新生开学典礼上,校长陈骏直陈现代人. 於 www.12369zw.com -

#9.南大跨海菊島騰芳舉辦108級碩士班畢業暨開學典禮 - 中華鱻傳媒

【記者于郁金/連凱斐/綜合報導】國立臺南大學教育學系「課程與教學碩士在職澎湖專班」108級畢業典禮暨108學年度開學典禮,於7月12日上午10時假澎湖縣 ... 於 www.ccsn0405.com -

#10.先生归来:南京民国老大学的那些人和事 - Google 圖書結果

南大 浦口校区的陶行知塑像在此过程中,陶行知越来越深感乡村教育的重要性,“乡村教育不发达, ... 晓庄师范在南京郊外一块名为“小庄”的郊野荒地,举办开学典礼。 於 books.google.com.tw -

#11.雲林縣私立大德工商職業學校

雲林縣私立大德工商職業學校| 雲林縣私立大德工商職業學校. 於 www.ddvs.ylc.edu.tw -

#12.南洋大学校史余山农第五章 - 新加坡文献馆

一开学典礼. 一九五六年三月十五日下午二时,南洋大学在历经千辛万苦之后,在星马同侨一致支持下,举行简单的开学仪式,宣告正式开学。除南大师生参加外,还有执委及 ... 於 www.sginsight.com -

#13.南大校長送金句迎新生:優秀的南大等你們來“pick” - 乐动体育

伴隨著00後進入南京大學校園,學校一下子增添了不少年輕的力量。昨天,南京大學2018級本科新生開學典禮在仙林校區體育館召開,南京大學校長呂建親切地 ... 於 www.zhichaoseo.com -

#14.行事曆 - 南臺科技大學教務處

教務處主要業務為全校日間部註冊、課務、出版、招生、學報及其他教務工作。本處除教務長室外,分設註冊組、課務組及綜合業務組處等三組。 於 academic.stust.edu.tw -

#15.臺南大學舉行104學年度第2學期開學典禮 - NOWnews今日新聞

南大 特別邀請葉敏芬校長回母校分享人生經驗與國際觀,葉校長為土生土長的府城人,畢業於南大,之後負笈美國Arkansas Tech University取得教育碩士學位; ... 於 www.nownews.com -

#16.武漢肺炎搗亂亞大、南大延至3月2日開學 - 蘋果日報

亞洲大學與國立台南大學今天都宣布改到3月2日開學。台南大學還取消開學典禮,中港澳生回台返校時採集中健康管理14天,沒有症狀者才能上課。 於 tw.appledaily.com -

#17.108-2因應武漢肺炎防疫選課公告 - 國立臺南大學

主旨(Subject), 【108-2因應武漢肺炎防疫選課公告】108學年度第2學期開學日修正為109年3月2日(星期一),原訂開學典禮及導師時間取消,並自是日第2節8時起 ... 於 campus.nutn.edu.tw -

#19.台南大學開學 :: 全台ATM分佈網

全台ATM分佈網,台南大學行事曆110,台南大學學生系統,台南大學延後開學,南大行事曆110, ... 延後開學》台南大學延後至3月2日開學取消開學典禮| 全台ATM分佈網. 於 atm.iwiki.tw -

#20.南大举行2020级本科生开学典礼书记校长寄语新生 - 南京大学 ...

新华网南京9月11日电9月10日,南京大学2020级本科生新生开学典礼暨军训动员大会在仙林校区举行。典礼上,南大党委书记胡金波,中科院院士、校长吕建 ... 於 news.nju.edu.cn -

#21.南大附中巴黎人注册送39网址2021年秋季学期开学典礼

2021年9月1日上午7:00 ,我校在田径场举行2021年秋季学期开学典礼。学校领导和全体师生参加了典礼,典礼由校党委委员、党政办主任严鹏主持。 於 www.scottscheurichdmd.com -

#22.行事曆 - 教務處- 台南應用科技大學

108學年度第二學期行事曆(教育部核備修訂版). 台南應用科技大學-教務處, TEL:886-6-2427595. 71002台南市永康區中正路529號(中正大樓2樓), FAX:06-2541309. 於 academic.tut.edu.tw -

#23.臺南大學板 | Dcard

2/21能如期開學嗎. 最近看疫情越來越嚴重,不知道會不會又像去年一樣線上上課!但真的希望不要啊,線上上課效果超差的. 3. 3. 收藏. N. 朵芮安. Sponya 校園大使. 於 www.dcard.tw -

#24.國立臺南大學學生系統National University of Tainan, NUTN

為提升英語專業力並累積未來就業實力,培養國際移力,透過課程提供參與之同學學習有效進行英語簡報並撰寫專業或學術英語寫作訓練,在不同場合或用途上,靈活運用英語 ... 於 academics.nutn.edu.tw -

#25.臺南大學舉行99學年度第1學期開學典禮

記者吳順永/台南報導臺南大學於9月13日上午,在中山館舉行99學年度第1學期開學典禮,由黃秀霜校長親自主持。黃校長以關懷與鼓勵,歡迎近1000名新生加入南大家族, ... 於 floresedwalfr.pixnet.net -

#26.近打河畔:一位退休女校长的奋斗传记 - 第 181 頁 - Google 圖書結果

... 日举行大学开学仪式,并定为大学校庆纪念日。1958年举办校舍落成典礼。首届学生四百多人,我和老伴也是同学。1960年4月2日,我和老伴分别是南大中文系和物理系的学生, ... 於 books.google.com.tw -

#27.新加坡南洋理工大學舉行"市長班"結業典禮(圖)--財經--人民網

吳偉充滿感情對即將畢業的學生們說,昨天還沉浸在開學典禮的喜悅中,今天 ... 吳偉殷切期望這些中國的精英們牢記“自強不息,力求上進”的南大校訓,歸 ... 於 finance.people.com.cn -

#28.延後開學》台南大學延後至3月2日開學取消開學典禮 - 自由時報

南大 校長黃宗顯表示,面對嚴峻的疫情,校方採取嚴密的防疫措施及各項彈性的就學方案,要以全面性的防疫,讓所有師生及同仁安心上班與學習。 相關新聞請見 ... 於 news.ltn.com.tw -

#29.黎宝光公参出席新加坡南洋理工大学市长班开学典礼 - 外交部

黎宝光公参首先代表中国大使馆对南大市长班开学表示祝贺,并感谢南大长期以来在促进中新两国教育合作与交流以及推动两国民间交往方面所作的贡献。他勉励学员们要把握机会、 ... 於 www.fmprc.gov.cn -

#30.南大开学典礼34位学霸用家乡话“表白”南大_蒋华良 - 手机搜狐网

视频中,来自34个省级行政区的新生学霸,各自用自己的家乡方言表达了对南大的热爱,34声“我爱南大”逐渐融合,组成了一张完整的中国版图,开学典礼现场 ... 於 www.sohu.com -

#31.南大校长开学典礼寄语新生:敢于独立思考、敢于挑战权威

8月30日下午,南京大学举行2016年新生开学典礼。中科院院士、南大校长陈骏在开学典礼上发表题为《一流的大学培养一流的学生》的致辞,寄语新生 ... 於 www.thepaper.cn -

#32.南大舉行2020級本科生開學典禮書記校長寄語新生 - 新華網

新華網南京9月11日電(龐雪汀)9月10日,南京大學2020級本科生新生開學典禮暨軍訓動員大會在仙林校區舉行。典禮上,南大黨委書記胡金波,中科院院士、 ... 於 big5.xinhuanet.com -

#33.校友薪傳臺南大學開學典禮邀周伯蕉回母校演講 - 天天要聞

臺南大學黃宗顯校長,邀請南大61級校友、現任第一銀行總經理周伯蕉(右二) 回母校演講。(圖/南大提供). 記者林悅/南市報導. 新學期新氣象!國立臺南大學105學年度 ... 於 www.bg3.co -

#34.台大開學典禮公開談反送中家長竟嗆:退費、不退找媒體

自反送中事件爆發以來,台大學生數度表態支持抗議民眾,6月期末考前夕,上百位學生在校園內集結聲援,日前開學典禮上,學生會長也在向新生致詞時, ... 於 www.setn.com -

#35.校友薪傳南大開學典禮邀一銀總經理周伯蕉回母校演講 ...

201609151911 【勁報記者杜忠聰/臺南報導】新學期新氣象!國立臺南大學105學年度第一學期開學典禮於9月12日上午9時30分在該校中山體育館登場, ... 於 cokfoahj.pixnet.net -

#36.行事曆- 台南大學開學典禮 - 藥師+全台藥局、藥房、藥品資訊

活動剪影新增「120週年校慶慶祝大會暨傑出校友頒獎典禮1071216」活動照片。 教務處數位影音學習...... 南大107夢想啟程開學典禮, 秘書室, 2018/09/14. 南大視障生 . 於 pharmacistplus.com -

#37.高雄網站製作校友薪傳台南大學開學典禮邀周伯蕉回母校演講

台南大學黃宗顯校長,邀請南大61級校友、現任第一銀行總經理周伯蕉(右二) 回母校演講。(圖/南大提供)記者林悅/南市報導新學期新氣象! 於 guymaxinev6f.pixnet.net -

#38.南大精神 - 第 54 頁 - Google 圖書結果

华裔馆曾经是南大的行政中心及精神所在地,1956年南大开学典礼,1958年南大落成典礼,以及早年的南大毕业典礼及大学周都在华裔馆前举行。因此,缅怀先辈及前辈热心办学, ... 於 books.google.com.tw -

#39.南大105學年度澎湖碩士在職專班畢業典禮暨開學典禮,溫馨隆重

南大 105學年度澎湖碩士在職專班畢業典禮暨開學典禮,溫馨隆重. 民意日報記者彭惠美報導/國立臺南大學教育學系澎湖課程與教學碩士在職專班105學年度 ... 於 minyihnews.blogspot.com -

#40.武漢肺炎延燒南大嘉大開學日暫不延後 - 聯合報

武漢肺炎延燒,台南大學初步決定開學日不延後,但不排除取消2月17日開學典禮;嘉義大學也將如期開學,但開學註冊時間可專案處... 於 udn.com -

#41.行事曆 - 綜合教務組

110學年度行事曆修正版(110.11.25);2021-2022 NTHU Academic Calendar (20211125). 110年10月5日110學年度第1次行政會議修正內容:. (1)110學年度畢業典禮改至111 ... 於 dgaa.site.nthu.edu.tw -

#42.百廿南雍,青春跃动!南大举行2021级本科新生开学典礼 - 网易

南京大学2021级本科新生开学典礼在仙林校区举行。校党委书记胡金波,中国科学院院士、校长吕建等出席典礼。 上午7点,国旗广场上悦目的南大紫映照着一 ... 於 www.163.com -

#43.【 2021暑假】&【 2021開學日】行事曆最新整理! - 25Hoon ...

小學生的寒暑假日期一秒看懂開學日. 2021暑假時間【2021開學日】&【2021暑假時間】行事曆最新整理! ... 110年6/1(二) 高中畢業典禮週6/1-6/10 市立高中畢業典禮週. 於 25hoon.com -

#44.台灣教育發展反思南大開學典禮邀蘇德祥督學回母校演講一亞太 ...

記者吳淑華/南市報導新春飛羊,迎接著新學期的到來,在喜迎金羊的恭賀聲中,國立台南大學一0三學年度第二學期開學典禮昨天上午熱鬧登場,典禮中校友薪 ... 於 www.atanews.net -

#45.優秀!泰安一中兩位畢業生在南大開學典禮上代表新生發言宣誓

近日,齊魯晚報·齊魯壹點記者在泰安一中了解到,泰安一中2020屆優秀畢業生黃元正、孔繁語在南京大學2020級本科新生開學典禮上分別代表新生發言、秉 ... 於 kknews.cc -

#46.南大開學黃宗顯:把握學習的契機儲存關鍵能力 - ETtoday

國立台南大學20日上午舉辦105學年度第二學期開學典禮,黃宗顯校長期勉學子策勵未來,把握學習的契機,儲存自己的關鍵能力;典禮中並邀請南大校友之子 ... 於 www.ettoday.net -

#47.南大澎湖碩士在職專班畢業典禮暨開學典禮溫馨隆重@ 澎湖日報

記者張小瑜報導︼國立臺南大學今年度澎湖課程與教學碩士在職專班畢業典禮暨開學典禮,30日上午9時30分在馬公市中興國小熱鬧登場,南大莊陽德副校長率多位師長專程 ... 於 blog.xuite.net -

#48.南大开学典礼上校长吕建cue“乔英子”引新生笑崩 - 新闻

现代快报讯(记者舒越/文赵杰/摄)" 今日我以南大为荣,明日我为南大荣光……"9 月3 日,南京大学2019 级本科新生开学典礼暨军训动员大会在仙林校区 ... 於 new.qq.com -

#49.南大108幸福啟程開學典禮

【記者連凱斐/臺南報導】國立臺南大學108學年度第1學期開學典禮於9月9日上午9時30分在該校中山體育館隆重舉行,並創新於典禮中提供「同步聽打」,為 ... 於 www.news888.com.tw -

#50.南大舉行2020開學典禮,六大新生書院「掌門人」是他們! - 壹讀

9月10日,南京大學2020級本科生新生開學典禮暨軍訓動員大會在仙林校區舉行,3000多名新生身穿「南大紫」T恤,將體育場變成了一片紫色的海洋。 於 read01.com -

#51.南大港七完小举行春季开学典礼

2017年2月15日,我校隆重召开了本学期开学典礼。会上有126名学生荣获“全优生”称号,8名老师荣获优秀辅导奖和优质课比赛荣誉。 颁奖完毕,朱树岩校长发表了关于纪律、 ... 於 www.ndgqwx.com -

#52.南大開學日迎新學期黃宗顯期勉學子珍惜學習好時光

【勁報記者于郁金/連凱斐/臺南報導】國立臺南大學於2月18日上午在該校雅音樓音樂廳,舉辦107學年度第二學期開學典禮,典禮在音樂系管弦樂團悠揚的樂聲 ... 於 today.line.me -

#53.叶剑英在关键时刻 - Google 圖書結果

在1950年2月3日的开学典礼上,叶剑英到校讲话,他讲了南大的创办经过和对南大四千多名同学的殷切期望。他希望大家好好学习文化知识,锻炼改造自己,学成后老老实实为人民 ... 於 books.google.com.tw -

#54.南大举行2020开学典礼,六大新生书院“掌门人”是他们!

现代快报讯(记者 舒越)9月10日,南京大学2020级本科生新生开学典礼暨军训动员大会在仙林校区举行,3000多名新生身穿“南大紫”T恤,将体育场变成了 ... 於 www.xdkb.net -

#55.台湾教育发展的反思南大开学典礼邀苏德祥督学回母校演讲

新春飞羊,迎接着新学期的到来,在喜迎金羊的恭贺声中,国立台南大学103学年度第2学期开学典礼热闹登场,今天(星期三)上午. 於 www.abcs.com.tw -

#56.開學典禮、殷切祝語,南大這個教師節不簡單

南京大學2020級本科生新生開學典禮. 暨軍訓動員大會. 如期舉行. 快來和小藍鯨一起來領略典禮盛況. 瀏覽器版本過低,暫不支持視頻播放. 南大國旗護衛隊 ... 於 ppfocus.com -

#57.南大學生系統的彩蛋和評價,FACEBOOK、DCARD和線上看

南大 學生系統在國立臺南大學教務處- Facebook 的彩蛋和評價 ... 南大學生系統選5-3 成績單會寄到通訊地址有的教授最愛開學前才打成績以上提供給你 ... 南大開學典禮 ... 於 movie.mediatagtw.com -

#58.南大開學典禮黃宗顯校長期勉學子珍惜學習好時光 - 美美動傳媒

南大 也特別邀請99級數位學習科技學系王潔英校友蒞臨開學典禮,以自身學習及創業經驗勉勵在場的學弟妹,王潔英校友現為盈碩數位有限公司創辦人兼營運長,其 ... 於 jin1688.blogspot.com -

#59.南大107夢想啟程開學典禮@coolanews府城電子報 ...

【記者郭景欽/南市報導】國立台南大學107學年度第一學期開學典禮於9月10日上午9時30分在該校中山體育館隆重豋場,台南大學黃宗顯校長與各級 ... 於 mypaper.pchome.com.tw -

#60.新加坡潮州文化名人录 - 第 10 頁 - Google 圖書結果

1955年,林语堂出任南洋大学校长,刘英舜受邀随同前来南大担任教育系教授兼主任。 ... 1963年5月25日,义安学院举行隆重开学典礼,同日亦是潮州大厦的落成典礼。 於 books.google.com.tw -

#61.南大開學典禮黃宗顯校長期勉學子珍惜學習好時光 - 中央社

2019年2月18日 — 南大也特別邀請99級數位學習科技學系王潔英校友蒞臨開學典禮,以自身學習及創業經驗勉勵在場的學弟妹,王潔英校友現為盈碩數位有限公司創辦人兼營運長,其 ... 於 www.cna.com.tw -

#62.南大校长开学典礼劝读书告别“急碎窄” 回归读经典 - 辽宁省交通 ...

南大 校长开学典礼劝读书告别“急碎窄” 回归读经典. 日期:2015-09-06 资料来源:发展研究中心 阅读:500. “物质主义、功利主义、享乐主义日渐侵蚀校园,潜心读书、宁静 ... 於 www.lncc.edu.cn -

#63.南京大學商學院2021級MBA開學典禮圓滿召開 - 今天頭條

張亮教授首先為本次開學典禮致辭。他表示,作為我國最早招收並培養研究生的綜合性大學,南京大學敢為人先,在努力建設世界上「第一個南大」的道路上, ... 於 twgreatdaily.com -

#64.新生開學日活動課程表

內外衛生至學務處中廊集合 (領用防疫物資、防疫宣導) 教室 (導生入班協助) 休息10分鐘 09:00 ~10:30開學典禮ø根據疫情變化而調整,屆時若疫情升溫,則各班於教室 ... 於 www.tntcsh.tn.edu.tw -

#65.學校行事曆 - 國立臺南大學教務處

開放式課程. 臺南大學開放式課程(OpenCourseWare,OCW). 遠距課程. 遠距課程. 磨課師課程. 國立臺南大學磨課師課程. 南大風情. 南大風情. 活動剪影. 於 academic.nutn.edu.tw -

#66.百廿南雍,青春跃动!南大举行2021级本科新生开学典礼

今天上午,秋意动人,天高云阔,南雍风景独好。南京大学2021级本科新生开学典礼在仙林校区举行。校党委书记胡金波,中国科学院院士、校长吕建等出席 ... 於 news.jstv.com -

#67.南華大學教務處歡迎您

南華大學、Nanhua University、嘉義、嘉義南華大學、5. 03教務處. 於 academic3.nhu.edu.tw -

#68.開南大學

開南大學校徽 · 行政公告 · 肺炎防疫 · 學術藝文 · 社團體育 · 榜單公告 · 開大影音 · 開大好消息 ... 於 www.knu.edu.tw -

#69.南大開學禮院士校友感性致辭- 兩岸新聞

9月10日,南京大學2020級本科新生開學典禮暨軍訓動員大會在仙林校區體育場舉行。典禮現場,大陸中科院院士樊春海作為校友代表發言,樊春海「本碩博」 ... 於 www.chinatimes.com -

#70.國立臺南大學110學年度第1學期行事曆

9/13 開學日暨正式上課日. 9/13~9/27 選課加退選期間 ... 三、後續若因疫情影響,開學等重要日程若有調整,會以重大訊息公告。 ... 6/5 舉行畢業典禮. 於 student.nutn.edu.tw -

#71.南大本科生开学典礼,六个高大上的“书院”揭开面纱 - 新华日报

开学典礼 上,南大本科生院、新生学院以及六大书院的院长齐齐亮相。 党委书记胡金波、校长吕建为本科生院、新生学院授牌,新生学院院长、中国科学院 ... 於 www.xhby.net -

#72.新加坡南大南洋公共管理研究生院举办春季硕士项目开学典礼

图为举办第二十届管理经济学硕士学位项目、第十二届公共管理硕士学位项目暨中国国家留学基金委第四期中国高等教育行政管理人员出国研修项目开学典礼 ... 於 www.asean-china-center.org -

#73.國立臺南大學學生系統National University of Tainan - 訂房優惠 ...

選課系統南大,大家都在找解答。請用選課密碼登入。 ... 【因應武漢肺炎防疫選課公告】108學年度第2學期開學日修正為109年3月2日( . 於 twagoda.com -

#74.南大校长开学典礼劝读书,告别“急碎窄”回归经典 - WOKO!艺考网

物质主义、功利主义、享乐主义日渐侵蚀校园,潜心读书、宁静致远却变得遥远”,在昨天举行的南京大学本科新生开学典礼上,校长陈骏直陈现代人 ... 於 www.woko.cc