區公所工作的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦吉元ますめ寫的 熊巫女 3 可以從中找到所需的評價。

國立臺北大學 公共行政暨政策學系碩士在職專班 丘昌泰所指導 張雅華的 基層員工工作情緒與基層領導風格之研究:以新冠肺炎疫情期間臺北市某區公所為例 (2021),提出區公所工作關鍵因素是什麼,來自於基層官僚、轉換型領導、領導風格、工作情緒。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 黃自進所指導 孫浩偉的 南京市自治委員會與南京秩序的重建(1937.12.13—1938.4.24) (2019),提出因為有 南京市自治委員會、協力者、南京大屠殺、南京淪陷的重點而找出了 區公所工作的解答。

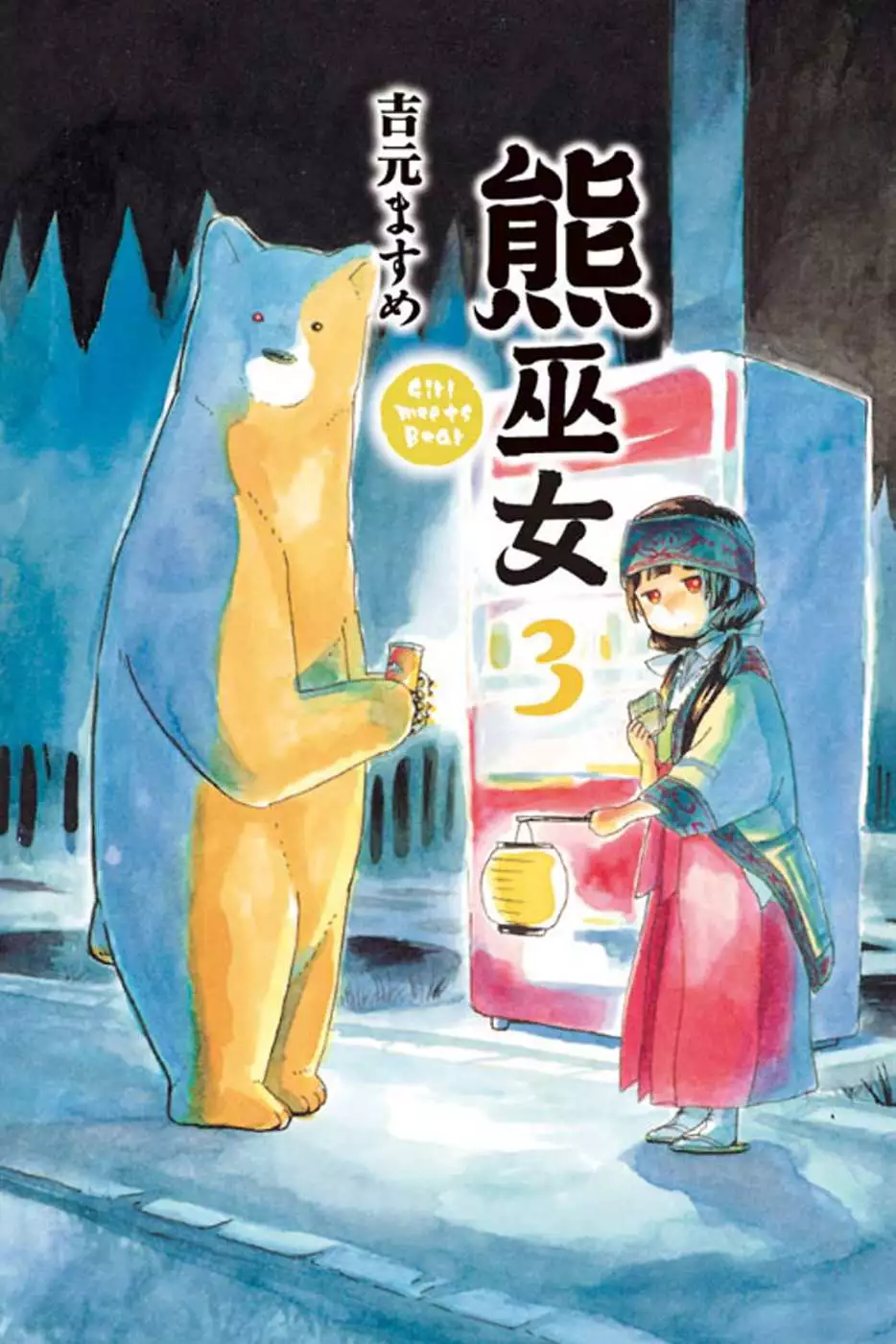

熊巫女 3

為了解決區公所工作 的問題,作者吉元ますめ 這樣論述:

在區公所工作的良夫,被予以了重責大任。 那就是──興鎮熊出村! 熊出村沒有特別吸睛的名產,究竟該怎麼推銷給全國, 為了想出辦法, 竟然把無辜的小町和小響也捲入了, 前所未見的大企畫即將展開?

區公所工作進入發燒排行的影片

📍廣平街與廣東路上有許多住家前都鋪設斜坡,但僅有一家被檢舉,區公所至現場後判定違建需拆除,但整條路上這麼多住戶都有裝設斜坡,為何卻只拆除一家呢?難道這就是所謂的不告不理,一坡兩制、一溝兩制嗎?

📍鋪設斜坡固然便利,不僅方便行動不便的年長者進出,停車至室內或搬運物品時也相對輕鬆,但卻衍生出許多問題,占用道路側溝,覆蓋排水格柵,可能會造成路面積水,就曾有民眾騎車經過違規斜坡道,發生轉倒事故身亡的不幸案例。

基層員工工作情緒與基層領導風格之研究:以新冠肺炎疫情期間臺北市某區公所為例

為了解決區公所工作 的問題,作者張雅華 這樣論述:

鑒於嚴重特殊傳染性肺炎疫情,區公所於2020年1月至今協助居家檢疫、疫苗施打等防疫工作以及受理擴大急難紓困方案補助申請,造成基層區公所工作負荷及櫃檯人滿為患「紓困之亂」及2021年「疫苗之亂」等困境。本研究旨在探討基層公務員情緒來源及情緒管理限制與障礙;主管運用何種領導風格對基層公務員情緒之 影響;主管如何進行轉換型領導才能提升基層官員之工作士氣。 本研究以Michael Lipsky的基層官僚理論(street-level bureaucracy)、Daniel Goleman情緒智力(Emotional intelligence quotient, EQ)及Bass & Avo

lio(1994)轉換型領導(Transformation Leader) 與交易型領導(Trasactional leader)為理論基礎。釐清基層公務員在新冠肺炎疫情前與疫情間工作情緒狀態,防疫任務執行狀況與問題,以及主管領導協助基層公務員情緒方法,以全臺居家檢疫人數最多的臺北市之某區公所作為研究對象,並以深度訪談為研究方法。 經訪談發現疫情期間防疫工作人員均屬負向情緒,基層公務員情緒管理具中等以上層級,員工個性正向者除自我情緒管理佳也影響他人,受訪主管領導風格以轉換型為主,部分情境以交易型領導風格來帶領團隊,主管轉換型領導風格與員工工作情緒具有正向影響,工作性質及個性影響工作情緒相

當大,同儕及組織文化對於工作情緒具影響力。透過深度訪談後,針對受訪者提出問題,就三面向給予政策建議,一、對於機關基層工作制度與環境的建議,二、機關主管的建議以及三、員工情緒管理的建議。

南京市自治委員會與南京秩序的重建(1937.12.13—1938.4.24)

為了解決區公所工作 的問題,作者孫浩偉 這樣論述:

每當敵人佔領了新征服地,往往需要地方人士出面合作,代為管理站領地,這在人類的戰爭史中比比皆是。在中國歷史上的八年抗戰中,曾經有達13個省份淪陷,自然也有許多的地方菁英與日本人合作,成為「協力者」。然而這群抗戰時期的協力者,在華人世界的傳統認知中被視為是背叛民族的「漢奸」,對於了解其歷史中更豐富的面向,遂受到了限制。而本文正是試圖對其於歷史上的身影進行發掘,並鎖定以南京淪陷後日本扶植成立的「南京市自治委員會」進行研究。在名聞遐邇的「南京安全區」對百姓的庇護,已成為眾人津津樂道的一段歷史之同時,民眾要能從區後的鐵絲網走回家,則有賴於自治委員會協力者維持市政,對戰爭進行善後,改善民眾的生活。究竟在

這個南京淪陷歷史中一個短暫,也較少被人探討的時期,戰爭對於南京社會造成什麼影響?而這群鮮少被人提及的自治會協力者,對南京秩序的重整作出多大的努力?正是我欲探討的核心問題。本研究首先由南京的城市特性與南京大量人口於戰時滯京談起,繼之逐步點出戰爭對南京社會帶來的變化,以及市民之心理,最後則關注於南京安全區的失能與南京大屠殺的發生。本文也處理協力者在南京的產生之課題,除了關注日軍於江蘇省的宣撫概況外,筆者也從南京淪陷初期慈善家的遭遇切入探討,指出協力者於亂世中具有的意義,並論及紅卍字會陶錫三會長與日人接洽之過程。而日本扶植自治會成立後,乃採取斷糧的方式力求解散讓南京成為「空城」的安全區,而其中自治會

所扮演圓融解散安全區的角色,亦是本文欲描述的重點。論文後半則聚焦於自治會的行政措施,追問其如何與地方社團通力合作,取代安全區原有的賑濟功能,與其在(一)糧食供應 (二)重建職場與交易市場 (三)受理市民請願等民政上的具體作為,以及南京基礎設施的重建。本論文最後,則關注於自治會晚期已出現因為中日戰爭長期化,而對南京社會造成的根本性變革。