匠的部首怎麼念的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦阿城寫的 閑話閑說:中國世俗與中國小說(二十五週年紀念版) 和綠妖的 我在故宮修文物都 可以從中找到所需的評價。

另外網站匚(ㄈㄤ)】辨別釋疑1. 匸ㄒㄧˋ 2畫也說明:部首 【匸(ㄒㄧˋ)、匚(ㄈㄤ)】辨別釋疑. 1. 匸ㄒㄧˋ─2畫,指事,有所隱藏的意思。例:匹、匿、區、匾。 2. 匚ㄈㄤ─2畫,象形,裝東西的器具。例:匝、匡、匠、匣、 ...

這兩本書分別來自新經典文化 和新經典文化所出版 。

最後網站带妲的男孩名字_带妲字的男宝名字_妲字的典故含义 - 妈妈好孕网則補充:偏旁部首:女. 新华字典笔画:8. 康熙字典笔画:8 ... 《周礼·考工记》 又如梓人(古代木工的一种);梓匠(两种木工。梓,梓人,造器具;匠,匠人梓zǐ ⒈ ⒉ ...

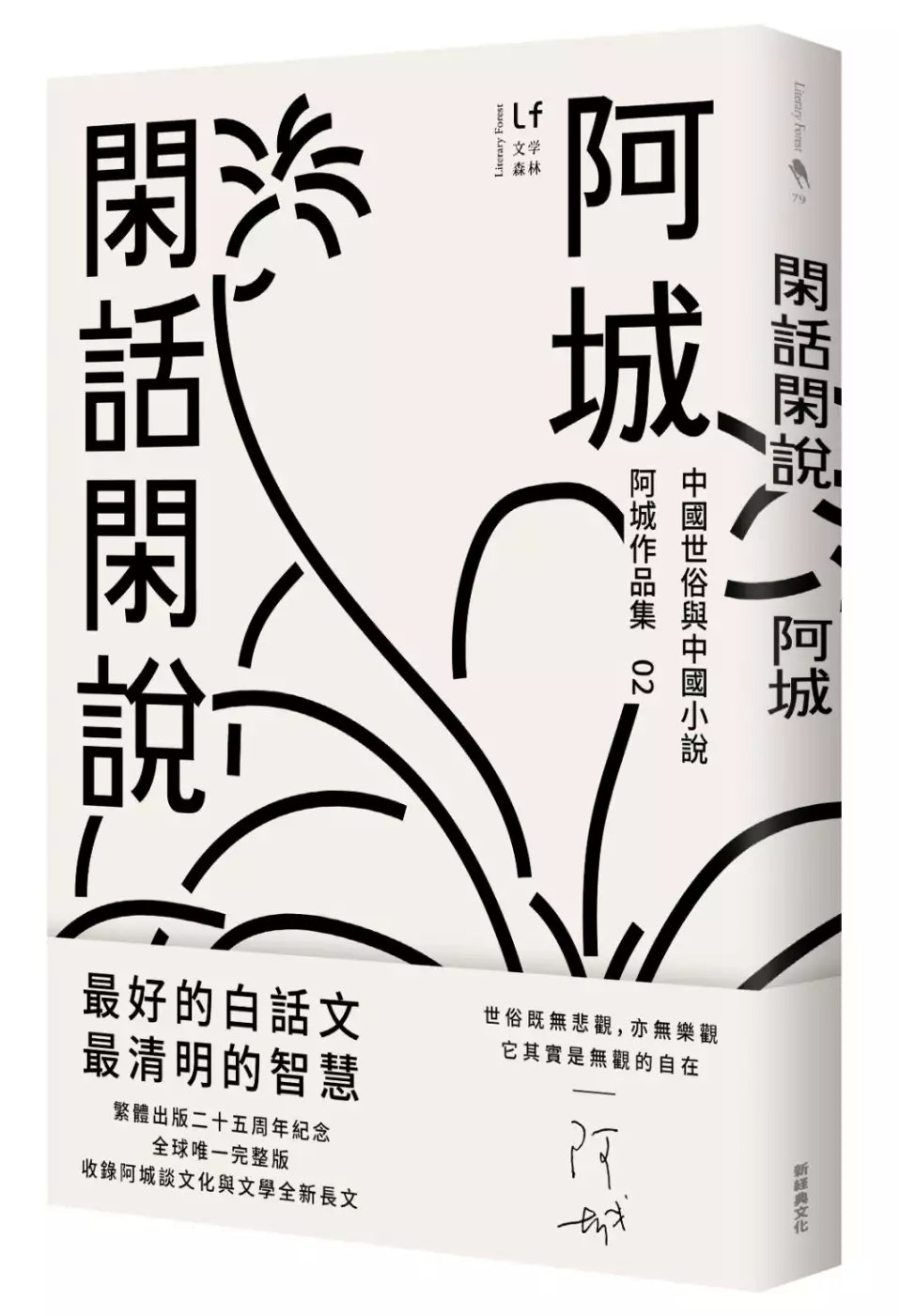

閑話閑說:中國世俗與中國小說(二十五週年紀念版)

為了解決匠的部首怎麼念 的問題,作者阿城 這樣論述:

「人世就是這樣,會靜靜地突然想到忽略了極熟的東西。 我有一個朋友一天忽然說,好久没有吃醋了,當即到小鋪裡買了一瓶山西老陳醋,坐在街邊喝,喝得眼淚流出来。 世俗既無悲觀,亦無樂觀,它其實是無觀的自在。」--阿城 將理論化為閑話,把專業術語藏入閑說, 說世界大眾,聊約定俗成。 華語作家中的作家:阿城,一堂最醒腦的文化課。 經典講座,唯一一字不刪版 二十五週年紀念版,增收二0一六年新講座萬字長文 ◎關於本書及新版 《閑話閑說》收錄阿城一九八七年到一九九三年間關於「中國世俗和小說」的演講稿,有些是公開在眾人前演講的,有些則是他和朋友閑談

的紀錄,成文雖在不同時期,連串成篇卻儼然一部首尾貫通的中國小說簡史,立足於「世俗」二字之上。 一九八四年阿城發表中篇小說〈棋王〉,一鳴驚人,震驚整個華語文壇,蔚為傳奇。台灣作家如朱天文、朱天心、唐諾、張大春,莫不折服於阿城,名導演侯孝賢亦引以為師。阿城筆下的世界,乍看是文青下鄉的閱讀與生活,其實有著他與人不同的文化構成所獨有的見地與人生觀。他能從世俗市井,提煉出蓬勃生命故事。談文化不高蹈,行文簡練觀點獨到,文字旨趣在於世俗,語言卻澹然雋永。作家王安憶曾評價阿城的風格為當代作家少有,而阿城的文集《閑話閑說》,正是他看似清談實則是對時代最有定見的思索。 《閑話閑說》最初版本就是

一九九四年由台灣時報出版,簡體版五年後才有,且刪除許多。近年中國新編此書收錄阿城文集中,作者堅持將當年遭刪除處以空格顯示。只有台灣中文繁體版是唯一一字不刪版本。二十五週年紀念版中,新收錄二0一六年作者於北京人民大學以〈中國世俗與中國文學〉為題的講座內容,文末並有現場讀者提問和作者回答。 ◎這些事情,阿城怎麼談…… ●阿城談文化 文化是一種關係。文化不等同於知識。現在我們說一個人「有文化」,常常是指他有知識,但是對於中國來說,文化不是一種知識,它是如何處理相互間的關係,是處理成「文」,還是處理成「武」。 ●阿城談寫作 我以為寫小說真的是很個人的事情。你想怎麼寫都可以

。譬如說先寫題綱,醞釀,構思。但也可以就這麼踏進去了。 ●阿城談讀書 「素讀」是古人的一種讀書法,拿起文章看,不要有自己的東西,當自己是白痴,不要有主觀的偏見,讀的時候主要去弄明白别人在說什麼。之後這書要再讀第二遍,這時要做的是駁論,看作者哪些地方說得對,哪些地方不對。之後第三遍,再反駁自己。如此,一本書就能讀出五六本書。經過這方法,以後再讀其他書,速度會很快。眼睛一掃,重點都出來。 ●阿城談香港 香港的飯館裡大紅大綠大金大銀,語聲喧嘩,北人皆以為俗氣,其實你讀唐詩,正是這種世俗的熱鬧,鋪張而有元氣。香港人好鮮衣美食,不避中西,亦不貪言中華文化,正是唐代式的健朗。 ●

阿城談繪畫 完備的文人畫,重點在詩而不在畫。詩可以達到很高的意境,這是讀書人可以在心裡傲視制度、皇權的一個方便法門。要知道,皇帝老了,也得學詩阿。 ●阿城談無為 「無為而無不為」我看是道家的精髓,「無為」是講在規律面前,只能無為,熱鐵別摸;可知道了規律,就能無不為,你可以用鏟子,用夾子,總之你可以動熱鐵了,「無不為」。後來的讀書人專講「無為」,是為了解決自己的困境,只是越講越酸。 ●阿城談孔孟 孔、孟其實是很不一樣的,不必擺在一起,擺在一起,被誤會的是孔子。將孔子與歷代儒家擺在一起,被誤會的總是孔子。……孔子是非常清晰實際的思想家,有活力,肯擔當,並不迂腐,迂腐的是後來

人。 ◎關於傳奇阿城 一九四九年生的阿城,那一年共產黨軍隊解放北京城,故取名阿城為紀念。阿城這麼寫過自己: 「我叫阿城,姓鍾。今年開始寫東西,在《上海文學》等刊物上發了幾篇中短篇小說,署名就是阿城。為的是對自己的文字負責。出生於一九四九年清明節。中國人懷念死人的時候,我糊糊塗塗地來了。半年之後,中華人民共和國成立。按傳統的說法,我也算是舊社會過來的人。這之後,是小學、中學。中學未完,文化『革命』了。於是去山西、內蒙古插隊,後來又去雲南,如是者十多年。一九七九年返回北京。娶妻。找到一份工作。生子,與別人的孩子一樣可愛。這樣的經歷不超出任何中國人的想像力。大家怎麼活過,我就怎麼活過。

大家怎麼活著,我也怎麼活著。有一點不同的是,我寫些字,投到能鉛印出來的地方,換一些錢來貼補家用。但這與一個出外打零工的木匠一樣,也是手藝人。因此,我與大家一樣,沒有什麼不同。」──阿城,1984年 阿城出生剛好趕上共產主義新中國成立,其父鍾惦棐是著名電影評論家、共產黨資深黨員。阿城八歲那年,鍾惦棐先生因為主張藝術創作的自由,被打成右派,一家生活跌入谷底。出身問題使得阿城上學時期受盡奚落,他便自己流連古書店、琉璃工廠、玉器骨董店,自己從生活上求學,大量閱讀被扔棄的古書奠定他文字的基礎。 一九六六年碰上文革,他上山下鄉,插隊山西、內蒙、雲南,白天勞動餘暇讀書,特別喜歡講故事給其他知青夥

伴聽,一九七九年,重返北京。 陳丹青說阿城是對文革世代看得清楚、對當代也看得透徹的人。梁文道說阿城是全中國最會聊天的人,什麼都能侃侃而談,明智風趣且有見地。朱天文說他上個世紀八零年代作品打到的高度,後來的華文作家都追不上。但備受文化界推崇的阿城,從不自稱作家,甚至不談作品。他畫畫、教琴、拍照、改骨董車、玩音響、修傢俱、鑑賞文物……,寫作只是其中一件事,他對自己的定位:不過個手藝人。 十幾歲下鄉插隊山西、內蒙、雲南,三十歲回到北京,這段外人看來的人生挫折對阿城來說是脫胎換骨的經歷。一九八四年阿城發表<棋王>後掀起軒然大波,後來的<樹王>、<孩子王>

,成了八零年代最紅火的三王系列,爾後陸續發表「遍地風流」短篇系列、「新筆記」系列,文壇作家個個傾倒於阿城文字的精煉,富於哲思的故事,有論者稱:阿城是當今華語世界的白話文第一人。 阿城後來只有少量發表的電影劇本、雜文等諸多作品。近年則出手文化考古論著《洛書河圖:文明的造型探源》《雲曜五窟:文明的造型探源》兩本大作。 好評推薦 傳奇阿城,這麼多年來不出一本書,但華語文化圈從來沒有停止對他的好奇與推崇: 「諸位聽說過阿城嗎?要是沒聽過,那可就終生抱憾了。」──梁文道 「我覺得他是第一人。寫文章最難的是角度跟眼光,你聽他談話,可以從非常小的東西談到非常大的,這是寫東西寫到

後來最難的。」──朱天文 「阿城的小說讀來如行雲流水,彷彿不著一力,細看則頗有講究。修辭遣字,是得實實在在造就出來的。」──王德威 「北京每幾十年就要有一個人成精,這幾十年成精的就是阿城。我極其仰慕其人。若是下令,全國每人都必須追星,我就追阿城。」──王朔 「阿城是作家裡的作家,北京這裡出了很多偉大的作家,比如寫《駱駝祥子》的老舍,但若要我在兩人中選一位,我選阿城。」──陳丹青 「他完全就是本行走的百科全書。攝影、繪畫、音樂、裝幀藝術,從義大利歌劇,到京韻大鼓,從藏泥塑、燒陶、儺戲面具,到新絳剪紙、貴州苗民的繡衣…以及各種吃喝玩樂的技藝,阿城無所不通無所不精。阿城的文字

,是華文作家最儉省凝練的,這是非常了不起的境界。」──黃章晉 「阿城好讀不好說。他自己的文字就是最好的說明。隨手拿起他哪本書,隨意翻開一頁讀幾個段落,你就明白我在說什麼。尤其當你不小心順著那幾個段落像溜滑梯一樣讀完整本書,你大概就準備找出他所有作品來了。阿城經歷很多,會的手藝也多,似乎對什麼都好奇,談起世俗極為脫俗,說得簡單實有深意。讀阿城像擴增實境,像頓悟。通俗且能通雅的通人阿城後來不怎麼寫了。幸好,還有之前寫下來的。」──黃崇凱

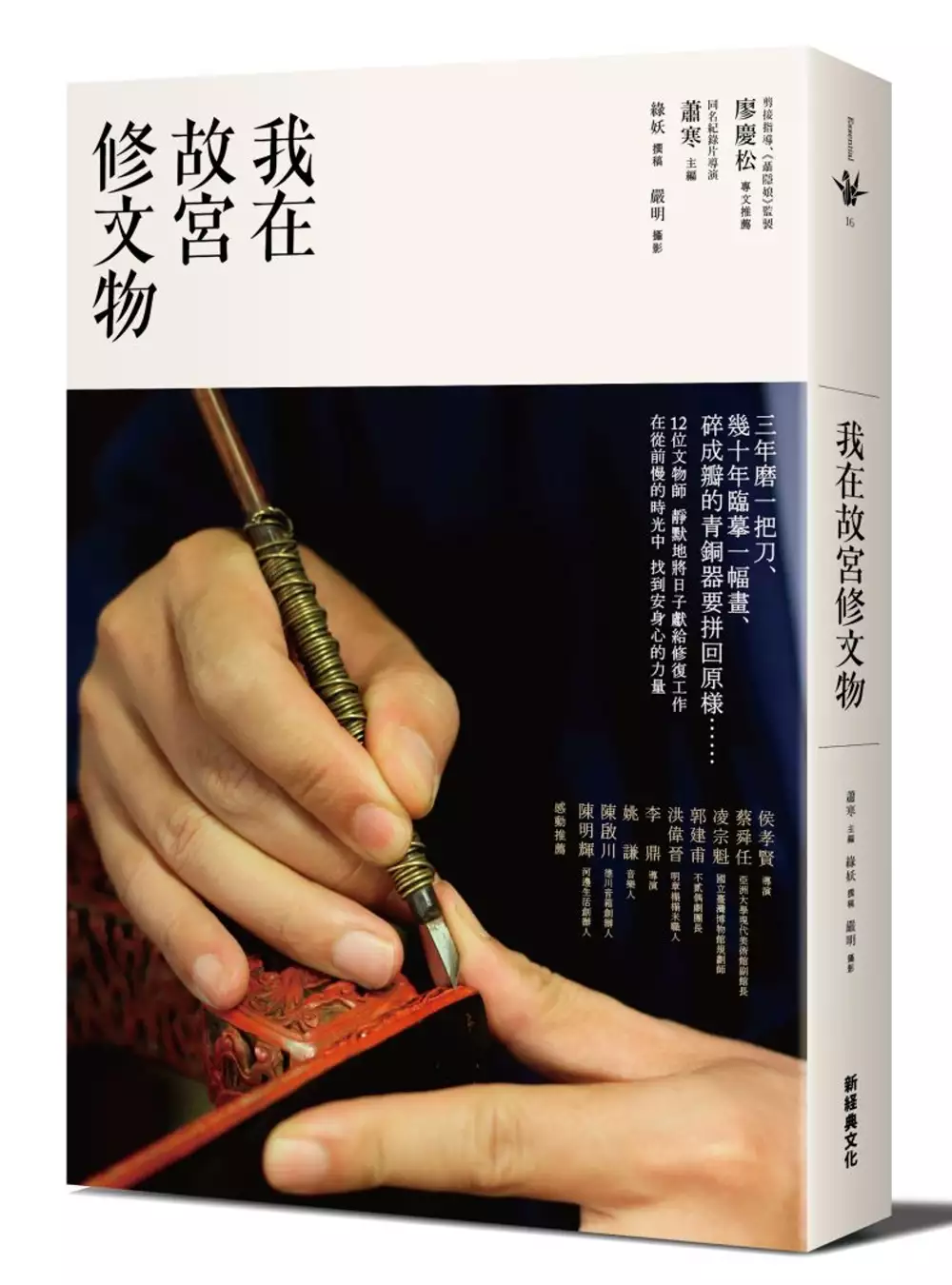

我在故宮修文物

為了解決匠的部首怎麼念 的問題,作者綠妖 這樣論述:

很多人看完一遍,再看一遍,停不下來的感動—— 重重的宮門 隔絕了浮世喧囂 他們在這裡修著過了時的文物 一筆一筆臨摹《清明上河圖》 一件一件組裝宮廷鐘錶零件 一片一片拼回青銅碎片 不求名利與聞達 只想解開時間留下的謎 12位文物修復師 靜默地將日子獻給修復工作 在從前慢的時光中 找到安身心的力量 「心裡挺有成就感,別人知不知道誰修的無所謂。」──鐘錶修復師 王津 「師父最常跟我們說的是要守規矩……規矩,第一個就是寂寞,守住寂寞。」──摹章師 沈偉 「我修過的文物,我都喜愛。你必須得喜愛,要不喜愛,你就對它不珍惜,幹出的活也不會太漂亮。」──銅器修復師 王有亮

「很多人認為文物修復工作者是因為把文物修好了,所以他有價值,其實不見得這麼簡單。他在修這個文物的過程中,他跟它的交流,他對它的體悟,他已經把自己也融到裡頭。」──木器修復師 屈峰 ★廖慶松(本片剪接指導、《聶隱娘》監製)──專文推薦 ★電視紀錄片紅遍網路,播放量逼近億次 ★豆瓣評分高達9.4,超越《舌尖上的中國》 ★電影版獲2017年休士頓國際電影節「紀錄片評委會特別雷米獎」 ◆為什麼看過的人都為之震動?! 北京故宮裡藏著一群身懷絕技卻又平凡無奇的工匠,他們在昔日的「冷宮」裡修復價值連城的的歷代文物,這些被歲月腐蝕的鐘錶、古書畫、青銅器、木器等,在他們的巧手下有了

新生命,彷彿時光再現。 原先是一部首次以現代化眼光、生活化手法,揭露北京故宮文物修復師日常的大型紀錄片,2016年初一推出即風靡全中國,無數年輕人更被深深打動,重新思考該如何看待工作與人生,甚至將修復師視為職業選項之一。本書以紀錄片精神為本,再經深度採訪與寫作,收錄更多鏡頭外的故事:12位修復師親身講述其學藝的心路歷程,對工作、對人生的感悟,以及故宮生涯的回顧。 ◆文物修復師的日常,安靜的力量 每日清晨,那道紅色大門緩緩開啟,這群在故宮裡工作的人,像是就此走進了另一個時空,宮外喧囂的世界與他們無關,僅有的只是安靜、專注與超然。在這裡,時間慢了下來,他們用三年磨一把刀,

花幾年到幾十年臨摹一幅古畫,將碎成百瓣的青銅器一片片拼回原狀……「走,去慈寧宮。」「我去壽康宮打個水。」修復師們在故宮裡打水、餵貓、騎著電動車去宮外抽菸、在太和殿廣場上騎自行車,這也是他們的日常,在故宮這樣幽深的場域裡,形成一種反差的趣味,也讓他們的人物形象鮮活起來。外人或許不知道他們的存在,但他們的手藝已有幾千年的生命,傳承了一代又一代。 ◆復舊如舊,工匠精神的真諦 書中更多的是,老一派的手藝人如何帶徒弟、「尊師重道」一詞如何被實踐;文物修復的工作現場,有著什麼樣的氛圍與景色;人們在展覽看到的、傳承了幾百幾千年的文物,如何被保存延續下來…… 「我們的社會過分追求聚光燈下

的光彩,卻忘了,只有土地裡的根莖足夠深刻,一棵樹才能開出繁茂的花朵。工匠是土地之下,看不見也被忽略的根。」生活在被科技、娛樂包圍的世界,終日被無明和快速腳步追著跑的我們,或多或少變得世俗而空洞。我們之中有許多人,默默做著一份職業,也許辛苦,也許卑微,也許根本不為人所知:幕後工作者、文字工作者、設計師、編輯,或是在飲食、民生、工業、文化、禮俗等各種領域裡謹守並傳承著傳統工藝的職人們......都能在這些文物修復師身上找到相同的精神,甚至獲得新的力量。 好評推薦 【各界感動推薦】 侯孝賢(導演) 蔡舜任(亞洲大學現代美術館副館長) 凌宗魁(國立臺灣博物館規劃師) 郭建甫(不

貳偶劇團長) 洪偉晉(明章榻榻米職人) 李鼎(導演) 姚謙(音樂人) 陳啟川(德川音箱創辦人) 陳明輝(河邊生活創辦人) 「一群深宮大院中的修復師,以數代傳承的手藝智慧,喚醒長年靜置破敗的藝術品及器物,如同推開一扇回溯記憶的窗,讓古老世界的魅力繼續傳唱。」──亞洲大學現代美術館副館長 蔡舜任 「職人們數十年練就習來的精湛技藝,目的不在於自己的嶄新創作,而是成就了前人所留下的完美殘缺;了解他們的所做,也使我們能進一步與時光溝通。」──不貳偶劇團長 郭建甫 「修復師的工作除了每日修繕文物之外,似乎也是某種『時空旅人』,在專注與熱情的投入下穿梭古今。」──明章榻

榻米職人 洪偉晉

匠的部首怎麼念的網路口碑排行榜

-

#1.匠 - ::遠流:: 活用中文大辭典

字首筆劃【六劃】,部首筆劃【二劃】,首字為【匠】. 檢索結果共4筆,顯示1-4筆/ 共1頁,顯示第1頁. 順序, 詞條, 注音. 1, 匠 · ㄐㄧㄤˋ. 2, 匠人 · ㄐㄧㄤˋ ㄖㄣˊ. 於 lib.ctcn.edu.tw -

#2.期玺的寓意,期玺名字的含义意思 - 名字大全- 起名网

根据大数据分析,期玺职业占比最多排名是:花匠172人、赛车手169人、翻译143人。 ... 期玺名字部首; 姓名期玺的结构为期字部首月 ,玺字部首玉 ,名字部首各不相同, ... 於 mingzi.yw11.com -

#3.匚(ㄈㄤ)】辨別釋疑1. 匸ㄒㄧˋ 2畫

部首 【匸(ㄒㄧˋ)、匚(ㄈㄤ)】辨別釋疑. 1. 匸ㄒㄧˋ─2畫,指事,有所隱藏的意思。例:匹、匿、區、匾。 2. 匚ㄈㄤ─2畫,象形,裝東西的器具。例:匝、匡、匠、匣、 ... 於 www.945enet.com.tw -

#4.带妲的男孩名字_带妲字的男宝名字_妲字的典故含义 - 妈妈好孕网

偏旁部首:女. 新华字典笔画:8. 康熙字典笔画:8 ... 《周礼·考工记》 又如梓人(古代木工的一种);梓匠(两种木工。梓,梓人,造器具;匠,匠人梓zǐ ⒈ ⒉ ... 於 m.mamahaoyun.com -

#5.匠字怎么读 - 酷米网

简体, 匠. 繁体字, 匠. 拼音, jiàng. 部首, 匚. 匠怎么读. jiàng. 五行, 火. 五笔, ARK. 笔画数, 6. 笔名, 横、撇、撇、横、竖、竖折/竖弯、. 词典, 匠字词典. 於 www.kmw.com -

#6.匠- 維基詞典,自由的多語言詞典

匠. 總筆畫:6畫 · 部首:匚 + 4 畫 ... 字, 現代北京音(漢語拼音), 中古音, 構擬上古音, 英義. 匠, jiàng, dzjangH, /*S.baŋ-s {*S.[b]aŋ-s}/, craftsman ... 於 zh.wiktionary.org -

#7.匠字意思注音,匠造詞、部首、筆畫、查詢- 國語小字典

提供【匠】字意思解釋,匠造詞及部首,筆畫,注音讀音及簡體字查詢。 於 www.big2gb.com -

#8.匠(注音:ㄐ|ㄤˋ 部首:匚) | 《國語字典》

《國語字典》中漢字“匠”注音為ㄐ|ㄤˋ,拼音為jiàng,部首為匚,6筆畫,意思是(1)泛稱懷有技藝的人。如:「工匠」、「木匠」、「瓦匠」、「花匠」、「鐵匠」。 於 zidian.18dao.net -

#9.匚𠤬𠤭𭅔𫧋匝匞𭅕𭅖匛匜叵𫧌𫧍𪟬𠤰匠𠤯匡𠤮𫧏匢𠤱匟𫧎𫧒𫧐㔯 ...

《倉頡碼/漢字》檢索請輸入倉頡英文字母或漢字,支持*號模糊查尋及字詞查尋。 其他檢索請輸入相關的筆畫數、拼音、注音、unicode 等查尋。 . 《部首檢索》 ... 於 www.chinesecj.com -

#10.匠的读音|多少笔画|意思|部首|笔顺编号_字博缘文学网

匠怎么读,多少笔画,部首是什么。匠jiàng有手艺的人:匠人。木匠。画匠。能工巧匠。灵巧,巧妙:独具匠心。具有某一方面熟练技能,但平庸板滞,缺乏独到之处:匠气。 於 m.zbyw.cn -

#11.匠字的解释-在线新华字典 - 汉文学网

匠”在线新华字典解释,“匠”的拼音、部首、笔画、笔顺、字义解释、同义词、反义词、英文翻译、词义解释、词性变化、康熙字典解释、说文解字、字源演变、常用词组等。 於 zd.hwxnet.com -

#12.匠怎么读音是什么意思匠的取名寓意 - 好听的名字

匠的拼音怎么读音jiàng 匠的注音:ㄐ一ㄤˋ ;匠的部首:匚部;匠的部外笔画:4画;匠的总笔画:6画;匠的五笔:ARK;匠的结构:左三包围;匠字怎么查字典:部首查字法 ... 於 www.htdmz.com -

#13.匠- 抖音百科

匠,现代汉语规范一级字(常用字),普通话读音为jiàng,最早见于战国时期。六书中属会意字。“匠”字基本含义为 ... 匠. 同音字. 酱 · 将. 结构. 左包围结构. 部首笔画. 於 www.baike.com -

#14.匠笔画笔顺 - YouTube

匠部首 :匚,部外笔画:4,总笔画:6拼音:jiàng 注音:ㄐㄧㄤˋ 五笔86、98:ARK 仓颉:SHML 郑码:hpd笔顺编号:133125 四角号码:71712 UniCode:CJK 统一汉字U ... 於 www.youtube.com -

#15.匠怎么读,匠怎么念,匠拼音,匠组词 - 查词霸

匠 jiàng 有手艺的人:匠人。木匠。画匠。能工巧匠。 灵巧,巧妙:独具匠心。 具有某一方面熟练技能,但平庸板滞,缺乏独到之处:匠气。 笔画数:6; 部首:匚; 於 www.chaciba.com -

#16.匚

部首 :匚(獨體字) 筆畫:2. 匚字田字格 匚字米字格 匚字九宫格 ... 美的电器中的“的”念什么音? 冠. “冠生园”中的冠读几声? 斤. “斤”的部首 ... 於 zidian.odict.net -

#17.匠的拼音、读音、意思、组词 - 八九网

匠,匠拼音:jiàng,笔画数:6画,部首:匚。动画:匠的笔顺。中国一级汉字,编号394。 □ 基本字义. • 匠. jiàng ㄐㄧㄤˋ. • 有手艺的人:匠人。木匠。画匠。 於 bajiu.cn -

#18.匠字的意思- 漢語字典

漢語字典提供詳細的關於匠的意思和匠字的解釋,主要包括匠字的基本釋義,詳細釋義,匠字五行,匠字筆劃,匠字部首,匠字同音字,匠字筆順,匠字注首等詳細關於匠的意思 ... 於 www.chinesewords.org -

#20.纛注音 - ecole-superieure-tourisme-evenementiel-lyon.fr

鄉師》:「及葬執纛,以與匠師御柩而治役。 ... 昺疏引孫炎曰:「纛, · 《國語辭典》中單字“纛”注音為ㄉㄠˋ,拼音為dào,部首為糸,24筆畫,意思是1. 於 ecole-superieure-tourisme-evenementiel-lyon.fr -

#21.2020.9.15.台視台語新聞逐工一字「匠」(tshiūnn.tshiōng)

做箍桶、桶箍的師傅,稱呼是桶匠。 另外閣有一个音讀做「tshiōng」(台日)。 《康熙字典·匚部·四》匠: 《 ... 於 www.facebook.com -

#22.銅匠- 教育百科

注音索引 筆畫索引 部首索引. ::: 開啟鍵盤圖示 ... 教育部重編國語辭典修訂本_銅匠. 授權資訊: ... 教育雲 教育部 通過AA檢測等級無障礙網頁檢測 臺灣網路認證. 於 pedia.cloud.edu.tw -

#23.漢語多功能字庫Multi-function Chinese Character Database

部首 索引 · 筆畫索引 · 甲骨部件表 · 金文部件表 · 形義源流通解 ... 《孟子‧告子上》:「大匠誨人必以規矩,學者亦必以規矩。」 「匠」可指在某一方面造詣高深的人。 於 humanum.arts.cuhk.edu.hk -

#24.匚部- 維基百科,自由的百科全書

匚部為漢字索引中的部首之一,計二畫,是康熙字典214個部首中的第22個(二畫的中為第16個)。匚部構字時通常形成上左下半包圍結構。一字帶「匚」且無其他部首時歸為匚部。 於 zh.wikipedia.org -

#25.匠的解釋,匠注音讀音,匠的意思,匠英文翻譯-國語字典辭典大全

匠是什麼意思,匠的解釋,匠的讀音,匠注音,匠的拼音,匠的反義詞近義詞,匠的組詞,匠的意思,匠詳細解釋. ... 匠. 拼音 jiàng; 部首 匚; 筆畫 6; 五行 火; 五筆 ARK ... 於 iccie.tw -

#26.匠字的解釋 - 字典網

匠的拼音,匠的五筆,匠的解釋匠拼音:jiàng注音:ㄐㄧㄤˋ 部首:匚 讀音為:三匡欄兒(sānkuāngér)鄭碼:HPD 四角號碼:71712匠的五筆86編碼:ar 或ark 五筆98 ... 於 www.70thvictory.com.tw -

#27.國家教育研究院- 教育部國語小字典-匠

匠. 注音:. ㄐㄧㄤˋ. 漢語拼音:. jiàng. 部首:. 匚 ㄈㄤ. 部首外筆畫:. 04. 總筆畫數:. 06. 解釋. 泛 ㄈㄢˋ 稱 ㄔㄥ 懷 ㄏㄨㄞˊ 有 ㄧㄡˇ 技 ㄐㄧˋ 藝 ㄧˋ 的 ˙ㄉ ... 於 dict.mini.moe.edu.tw -

#28.台積電慈善基金會高中職就業博覽會薪動雲林高中職畢業即就業

雲林縣張麗善縣長(圖中) 勞動部勞動力發展署雲嘉南分署曾秘書(右4) ... 台積電慈善基金會張淑芬董事長念茲在茲,特別期許青年在升學之外可以有多一項 ... 於 money.udn.com -

#29.汉字“匠”的意思、解释 - 新华字典- 求学网

匠 部首 :匚 部首外笔画:4 总笔画:6 拼音:jiàng 发音: 注音:ㄐㄧㄤˋ 五笔86:ARK 五笔98:ARK 仓颉:SHML 郑码:HPD 笔顺:133125 四角:71712 於 zidian.7139.com -

#30.匠的意思|漢典“匠”字的基本解釋

匠”字的解釋,釋義,異體字,音韻方言,部首筆劃,康熙字典,說文解字,字源字形. ... 匠. jiàng ㄐㄧㄤˋ. 有手藝的人:~人。木~。畫~。能工巧~。 於 www.zdic.net -

#31.匚𠤬匛匜匝匞𠤮𠤯匟𠤰匠匡𠤱匢𠤲𠤳匣㔯𠤴匤匥𠤵㔰𠤸𠤹𠤼𠤽匧 ...

部首 :匚部首筆畫:2 部外筆畫:0 總筆畫:2 拼音:fāng , fàng 注音:ㄈㄤ , ㄈㄤˋ 倉頡:MV 统一碼:531A 卷別:〈子集下〉 同文書局本:153頁,第10字按此查閱❗ 於 www.kangxizidian.com -

#32.MUZIK古典樂刊 8月號 NO.111 奧運古典音樂事件簿

下留念一夕之間突然收到導演一個指令:戈三到特託熱「你能不能拿出一首的歌曲?」樣,下留念在腎上腺素的驅使下,整晚對著歌詞念念暗暗,直到天將破曉,一首配得上閉幕聖火的 ... 於 books.google.com.tw -

#33.匠部首

「 意匠」 [名のり]なる「匠」の部首・画数・読み方・意味など中学校で習う読み表外 ... 位於字的左邊,叫“左偏字詞:匠,注音:ㄐㄧㄤˋ,匚部+4畫共6畫, ... 於 loreedesboissemblancay.fr -

#34.匠成的解释/释义,拼音,组词- 汉语词典- 松风繁体字

匠的拼音:jiàng 匠的注音:ㄐ一ㄤˋ 匠的简体笔画:6画; 匠的五行:火 匠的吉凶: 康熙字典笔画:6画; 匠的部首:匚 匠的结构:左包围 匠的繁体字:匠. 於 www.songfeng.com -

#35.「匠」意思、注音、部首、筆畫查詢,匠造詞- 國語字典

國語字典,提供匠的意思,匠注音,筆順,匠部首:匚,匠筆畫:6,匠造詞,匠字仓颉编码等信息查詢。 於 www.lookup.tw -

#36.腦筋急轉彎3600題

腦筋急轉彎3600題. 腦筋急轉彎==001. 0001—二三四五六七八九答案:缺衣少食 0002—門裡站著一個人。 答案:閃 0003—一點一橫長,一撇飄南洋,南洋有個人,只有一寸長。 於 proxy.yphs.tp.edu.tw -

#37.匠的解釋、造句造詞。注音字典曉聲通-源自教育部辭典

匠,注音ㄐㄧㄤˋ,拼音jiàng,辭典解釋為:1.泛稱各種技術工人。例:木匠、鐵匠、工匠2.尊稱在某方面有特殊造詣的人。例:畫壇巨匠、文壇巧匠3.靈巧、巧妙。 於 toneoz.com -

#38.纛注音

字詞:纛,注音:ㄉㄠˋ,糸部+18畫共24畫(次常用字),釋義:[名]以氂牛尾或雉尾為裝飾 ... 中單字“纛”注音為ㄉㄠˋ,拼音為dào,部首為糸,24筆畫,意思是1. 於 laguinguetteduchateau.fr -

#39.【匠】的注音·讀音匠怎麼念 - 注音字典

在《注音字典》查詢【匠】這個國字怎麼念,瞭解它的釋義和相關詞語的讀音。 ... 【匠】怎麼念? 匠(ㄐ丨ㄤˋ). 注音讀音:ㄐ丨ㄤˋ. 漢語拼音:jiànɡ ... 於 bopomofo.kakijun.com -

#40.匠- 粵語在線發音字典

匠字粵語怎麼讀點讀,廣東話怎麼讀,什麼意思,粵語拼音真人發音,審音配詞字庫. ... 匠. 『匠』 異體字:匞 部首:匚部首筆畫:2 總筆畫:6 康熙字典筆畫( 匠:6; ). 於 shyyp.net -

#41.匠:漢字釋義,〈名〉,〈動〉,古籍解釋,字源字形 - 中文百科全書

中文名:匠; 外文名:craftsman, artisan; workman; 拼音:jiàng; 部首:匚; 筆畫:6; 筆順:133125; 五筆86:ARK; 倉頡:SHML; 統一碼:U+5320; 四角:71712. 於 www.newton.com.tw -

#42.匠的意思- 注音|部首|筆畫查詢 - 三度漢語網

匠的意思 ; 注音 ㄐㄧㄤˋ. 拼音 jiàng ; 總筆畫數 6. 部首外筆畫 4 ; 部首 匚. 耶魯拼音 jiàng ; 威妥瑪拼音 jyàng ... 於 www.3du.tw -

#43.部首查詢- 字碼查詢- 注音查詢- CNS11643 中文全字庫

首頁>字碼查詢>部首查詢. 部首查詢. 你所查詢的條件為: 部首查詢[匚]。 共找到128個字。 ⼕. 1-2736 · 匝. 1-4622 · 匡. 1-474B · 匠. 1-474C. 於 www.cns11643.gov.tw -

#44.匠字解释_匠的意思、拼音、部首、笔画、笔顺、五行_汉程字典

匠 jiàng 有手艺的人:匠人。木匠。画匠。能工巧匠。 灵巧,巧妙:独具匠心。 具有某一方面熟练技能,但平庸板滞,缺乏独到之处:匠气。 笔画数:6; 部首:匚; 於 hy.httpcn.com -

#45.匠的部首是什么 - 百度知道

匠字的部首: 匚拼音: [jiàng] 释义: 1.有手艺的人:~人。木~。画~。能工巧~。2. 灵巧,巧妙:独具~心。3. 具有某一方面熟练技能, ... 於 zhidao.baidu.com -

#46.联播+|十个“坚持”读懂中国特色治网之道 - 封面新闻

联播+ 近日,习近平总书记对网络安全和信息化工作作出重要指示,强调要坚持党管互联网、坚持网信为民、坚持走中国特色治网之道、坚持统筹发展和安全等 ... 於 www.thecover.cn -

#47.笑语盈盈95的微博

2022-12-19 11:11 来自小琳子的碎碎念超话 ... 中证网从阿里健康获悉,国内首个适用于“消费者自测”的幽门螺杆菌检测新品“幽幽管”将于1月18日发售。 於 weibo.com -

#48.「匠」怎麼寫?國字「匠」的筆劃順序 - 筆順字典

來「筆順字典」查詢「匠」的筆順,學習國字「匠」的正確寫法,查看「匠」的筆劃順序動畫演示 ... 「匠」的基本信息. 部首:匚. 總筆劃數:6. 注音:(單音字) ㄐㄧㄤˋ. 於 www.twpen.com -

#49.匠的读音_匠怎么读 - 汉语拼音与读音在线查询

不知道匠怎么读?【开始查】汉语拼音为您介绍汉字匠的拼音与读音、以及匠拼音发音在线点读。 於 py.kaishicha.com