功能性定義的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦長尾一洋寫的 經營可視化變革:打造一個團隊會自動達標的高效經營體質 和孫尚揚的 宗教社會學(第4版)都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自財團法人中衛發展中心 和北京大學出版社所出版 。

國立成功大學 心理學系 龔俊嘉所指導 楊念庭的 以神經適應性效果探討鳥類視覺專家度與臉孔選擇區之神經處理機制 (2018),提出功能性定義關鍵因素是什麼,來自於臉孔選擇區、專家度、神經干擾效果。

而第二篇論文實踐大學 工業產品設計學系碩士班 王則眾所指導 林佩勳的 應用TRIZ法於貓食碗之設計研究 (2015),提出因為有 貓、寵物飼料、寵物餵食、寵物用品、TRIZ、TOPSIS的重點而找出了 功能性定義的解答。

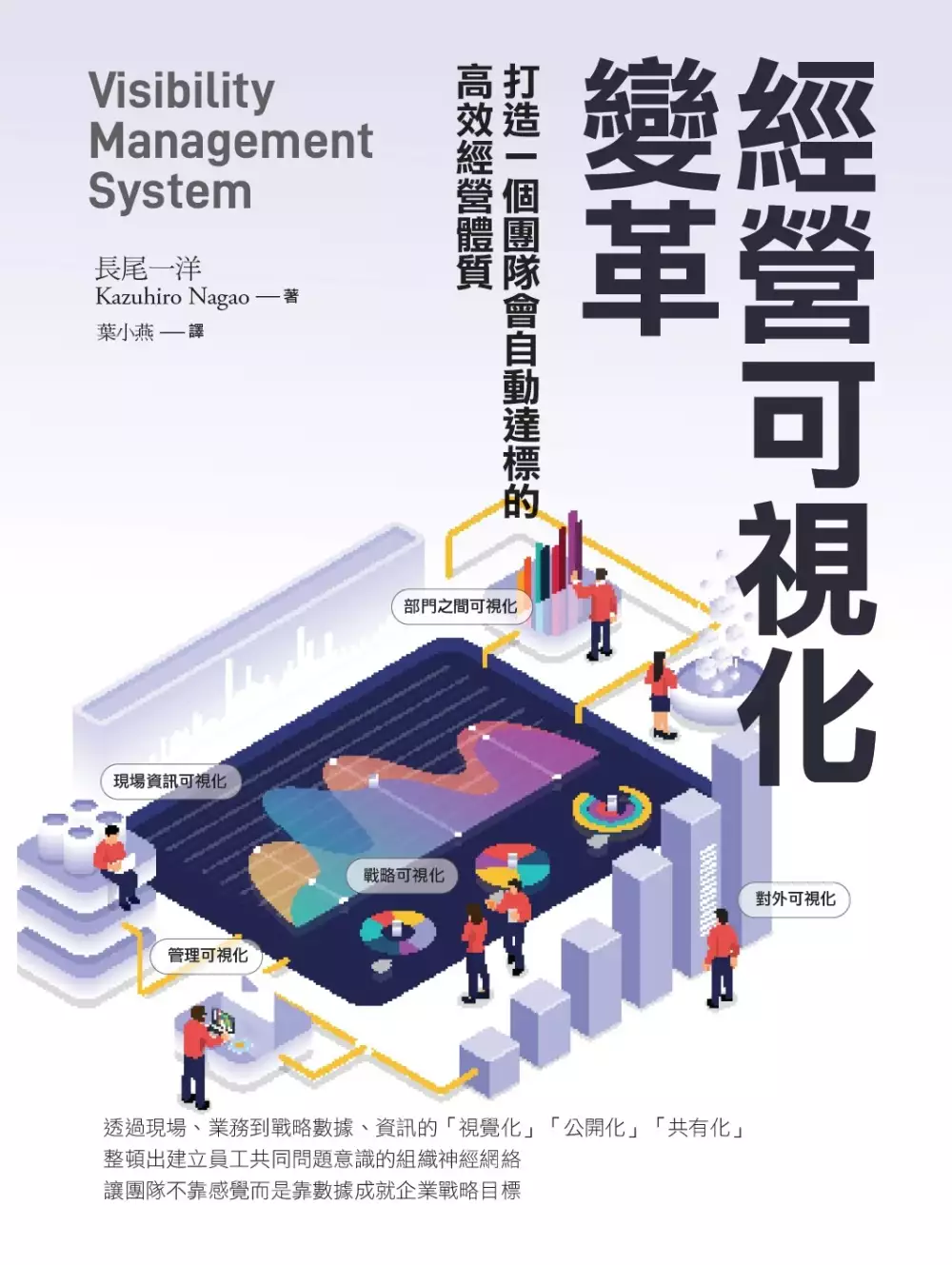

經營可視化變革:打造一個團隊會自動達標的高效經營體質

為了解決功能性定義 的問題,作者長尾一洋 這樣論述:

超過3,000家企業都在實踐「經營可視化」 透過現場、業務到戰略數據、資訊的「視覺化」「公開化」「共有化」 整頓出建立員工共同問題意識的神經網絡 讓團隊不靠感覺而是靠數據成就企業戰略目標 不單只是將企業經營數據透明化、公開化, 更重要的是建立一個全員朝同一目標前進的導航制度, 就如同飛機駕駛艙的儀表板一樣, 就算老闆不在,員工仍然會看著不停變化的現場、營業、經營數據, 自動自發微調步伐以達成組織的戰略目標與經營願景。 導入「經營可視化」會帶來什麼樣的轉變? √ 看得到的願景與戰略,激勵員工鬥志 √ 透明化的經營方向,能吸引有企圖心的求職者

加入 √ 建立對問題意識認知的一致性 √ 即時掌握與處理客戶抱怨等動態 √ 從事後補救進化到先行管理 √ 內部控管制度與規章得以徹底執行 √ 員工可獲得公平公正的評價 √ 全員能以經營者視角來面對工作 √ 改善員工之間、部門之間的合作關係 √ 天天鍛鍊員工的思考力與應變力

功能性定義進入發燒排行的影片

【認真聽】純愛不純|#台灣青春愛情電影|刻在你心底的名字 \\ 李長潔

.

自2008年台灣電影再次興起以來,通俗的青春愛情故事,不但成為話題與票房的解方,也時常在各影展獲獎。以《#刻在你心底的名字》為例,金馬獎就入圍5項,也榮獲「最佳攝影」、「最佳原創電影歌曲」。盤點台灣青春愛情電影的興起,除了70年代瓊瑤式愛情的健康寫實延續,90年代台灣新電影借用愛情重建台灣性。但進入2000年後,一切開始慢慢不一樣了。

.

2000年開始,《藍色大門》(2002)、《盛夏光年》(2006)、《那些年我們一起追的女孩》(2011)、《女朋友男朋友》(2012)、《等一個人咖啡》(2014)、《我的少女時代》(2015)、《六弄咖啡館》(2016)、《刻在你心底的名字》(2020),大量的青春愛情電影成為了台灣純愛想像的視野,他們以「青春」、「少男」、「少女」為名,表現出台灣人的情感文化模式。

.

我們今天的「偽學術 | 認真聽」,就來談談這20年來的粉紅泡泡。這廣大的戀愛流行文化是甚麼模樣?它們反映了怎樣的愛情轉向?從不同作品中又可以解讀出哪些文本隱藏的敘事?還有那些膾炙人口的電影主題曲。

.

📌 #今天的內容有

.

▶ 甚麼是愛情電影

▶ 我的《藍色大門》與青春

▶ 「青春」的形構

▶ 「少男」、「少女」的理念型

▶ 純愛不純—台灣青春的反叛結構

▶ 情感先於政治

▶ 愛情電影主題曲

.

📣 #firstory 聽這裡:https://open.firstory.me/story/ckk39z6z0zvfx0807v0lu7165?ref=android

.

📣 #kkbox 聽這裡:https://podcast.kkbox.com/episode/4pHpNRfyLL7Tosl61J

.

📣 #spotfy 聽這裡:https://open.spotify.com/episode/3sbEXh0CwFSEICRNTdR09S?si=dyHHN9_qR-OzUF8q3P95JA

.

📲 #FB論述版:https://www.facebook.com/208541192666847/posts/1674782469376038/

.

//// 完整論述 ////

.

▓ #甚麼是愛情電影

.

想要談「愛情電影」,那勢必是要做個「#類型電影」操作型定義,儘管近年台灣電影的類型化飽受批評,但其的確是招喚大眾的一個方便途徑。或許我們可以幫愛情電影分類為:羅曼史(romance film)、通俗劇(melodrama)與文藝片。目前2000年後的青春愛情電影來看,則較多傾向文藝片。

.

也是因為電影類型化的緣故,其可以更清楚地連帶成一套系統、原則與期待。當「#愛情電影」正式成為一種培養台灣人觀賞電影的習慣,除了公式化的內部敘事外,向外延伸後,便足以展開各種文化工業的制度性生成,例如偶像明星的打造、週邊商品販售、主題曲的流傳等(Illouz, 1997)。

.

最終,透過類型電影的集體觀看,可以反映出一個社會的意識形態,或是文化模式。好比《#為甚麼愛讓人受傷》中,Eva Illouz(2012)藉由《傲慢與偏見》來理解西方個體主義的浪漫生態,或許我們也可以在這20年來的青春愛情電影裡看見自己。

.

▓ #我的藍色大門

.

在《#藍色大門》張士豪的那個年紀,夏天的午后是連續補習戰鬥的人生,週一、三、五是何明數學,週二與週四是徐薇英文,當然以我不學無術的青春,大部份都是呈現偷懶蹺課的狀態。那時候究竟能夠有甚麼煩惱?

.

2002年的《藍色大門》第一次開啟了我對愛情與性別的思考。導演易智言當年拒絕了參加金馬獎,不然,這部相當具有時代意義的作品,肯定有不錯的成績。片中孟克柔(桂綸鎂)、張士豪(陳柏霖)、林月珍(梁又琳)三人的關係,呈現了00年代台灣青少年的社會行動與市民生活精神。

.

▓ #青春的形構

.

我們以後會成為甚麼樣的大人,變成00年代後市民社會中年輕男女的煩惱。在後傳統資本主義社會的生活中,這些都市裡的小事件,個人選擇的養成遊戲,成為我們最需要煩惱的自由,一種集體規則與個人自由的協調抉擇。

.

「青春」,是一個重視自我探索的過程(過渡),無論是《藍色大門》或是《盛夏光年》,都試圖描繪這種秩序建構中的過渡,五月天同名歌曲的日文名稱就叫「#青春の彼方」-- 放棄規則,放縱去愛,放肆自己,放空未來。也是因為這樣的「#失序」,青春才讓人懷念。最終,沈佳宜說「人生中的很多事情,原本就是徒勞無功的」,的確,我們正在腐敗,但我寧可選擇相信《刻在你心底的名字》結局的協調與釋懷是有可能發生的。

.

「青春」,也帶著台灣觀眾走出90年代的悲情。早期的青春愛情電影帶著濃厚的陰鬱,一直到《藍色大門》開始,我們開始談論同志情感、性別認同、家庭關係、三角戀愛等情感議題,青春變得多元而明亮。

.

青春愛情電影裡,反映著情感的真實體制(regime of emotional authenticity)(Illouz, 2012),非常強烈地要求內在性感作為行動與選擇的基礎。青春中的人們,因為初次面臨社會化規範,人們會認真審視自己與對方的情感(愛情、親情、友情),以判斷這段關係的重要性與強烈程度。這大量的自我情感檢視,一見鍾情的強烈情感暗示,時常就是「青春」的情感面貌。這也是青春迷人之處。

.

▓ #少男與少女的理念型

.

媒體中的少男與少女,帶給觀眾對性別角色的論述形構,一方面文本建立起一種戲劇性、典範式的形象,隨著故事的開展,加深觀影者的情感投射,另方面一起作用的是,少男少女的面貌外表的特質,也形成觀眾的欲望對象,產生明星化的作用,成為性別操演的模仿理念型。

.

青春愛情電影中的少男比少女更加倍重視,除了《藍色大門》與《我的少女時代》外,其它全部的愛情電影幾乎都圍繞著少男,少女通常則作為是推動劇情的力量。少男的姣好面貌,成為電影世界裡的耽美重心,隨便舉例就一堆,陳柏霖、張孝全、柯鎮東、陳昊森、曾敬驊,「#大男孩」的對純樸、憨直、大笨蛋的要求,他們表現忠誠、可受控制,並且,他們不會對(男性)觀眾產生威脅感。

.

至於女主角則以「#熱情開朗大方」為形象,如《女朋友男朋友》中的林美寶(桂綸鎂),就如同前述,她起了連結兩位男主角陳忠良(張孝全)與王心仁(鳳小岳)的作用,確實地帶動敘事的進展。

.

▓ #台灣青春的反叛結構

.

2000年後的台灣青春愛情,某個程度上融合了日本和美國的純愛視野,前者展現了「#物哀」的精神,後者則更多在表現西方個體主義的追求。當然,不同的作品也有各自主題脈絡的側重,像是性別認同、性別麻煩(Butler, 1990)、青春成長、描繪時代精神、國家與社會變遷的隱喻、情感抉擇等等。

.

總體而言,台灣的作品更擅長挪用青春的反叛結構,去對應、甚至逆返「#國家體制的規訓」,這個台灣電影本土化的大主題。2000年後的新導演,以90年代前後為基礎,自然而然流露出了導演本身的「懷舊」情感,想是一個包含了情慾、戀愛、政治、社會、經濟裝況的「情感的共同體」。

.

▓ #情感先於政治

.

以《女朋友.男朋友》為例,其為一部愛情電影,也是一部歷史電影。該片採用序列式的線性時空,將台灣的多重現代性再現。許多文化學者會討論國族與愛情的辯證關係,大時代下兒女情長,微小的愛情被鑲嵌在巨觀的社會脈絡中。但實際進入電影文本,才會發現,楊雅喆並不是要說明這種台灣性的社會—歷史時空,反而,他進行一種「#逆反」,讓情感能量來主導政治的場景。根本沒人真正在鳥民主自由,這才是真正的自由,非常後現代的後現代的後現代。

.

楊雅喆幾乎總結了後殖民與後現代電影裏頭所有的多元主體:女性、情慾、學生、社會運動、娘娘腔、同志、小三、本土、鄉下人、都市人等等,運用了諸多遊戲般的情節將這些概念構成一個皺摺,裏頭緊密扎實情慾流動,展開又可以觀看台灣自由的進程。

.

▓ #那些年我們一起唱的主題曲

.

青春愛情電影還是成為一種類型了,也不是壞事,也許是必然,這形成了一個穩定的大眾流行文化市場,引導著戀情與自由的話題,反映著純粹親密關係的渴望。在電影裡,人們才可以淡化成人愛情經驗的功利性、功能性。如果能夠再有一首好聽的情歌那就更好了!

.

要能在腦中烙印電影裡的青春記憶,就一定要有一首讓人感動的歌曲,當旋律響起時,瞬間喚起洶湧的刻骨銘心,像是《藍色大門》的「#小步舞曲」、《我的少女時代》的「#小幸運」等。盧廣仲的《刻在我心底的名字》就是一個不錯的例子。這首獲獎歌曲,編曲十分令我動心,第一聲,每次聽到小號與歌手聲線對唱,與法國號的穿梭交疊,都會全身起雞皮疙瘩。

.

這首歌起了關鍵的宣傳作用,五月天、魏如萱、周興哲、蔡依林、田馥甄、梁靜茹、李千娜、韋禮安、曾沛慈、徐佳瑩等歌手的cover版傳唱參與,更加豐富了電影文本與影迷/歌迷的連結。

.

結論是,該約唱歌了(?

|

#參考文獻

.

1. Illouz, E. (1997). Consuming the romantic utopia: Love and the cultural contradictions of capitalism. Univ of California Press.

2. Illouz, E. (2012). Why love hurts: A sociological explanation. Polity.

3. Butler, J. (1990). Gender trouble: Feminism and the subversion of identity. routledge.

以神經適應性效果探討鳥類視覺專家度與臉孔選擇區之神經處理機制

為了解決功能性定義 的問題,作者楊念庭 這樣論述:

在臉孔辨識的領域中,臉孔選擇區作為一個主要討論的腦區,其作用機制尚存在著爭議:究竟隨著專家經驗的提升,是否能激發臉孔選擇區對於專家物體刺激的活化?早期的部分研究提出了相關的支持證據(專家假說學派),但仍然也有其他的研究不支持此說法(臉孔獨特性學派),直至今日,各學派對於專家度與臉孔選擇區是否存在著正向的線性關係,仍然沒有一致的解答。對此,本研究嘗試使用不同面向的方式來檢驗專家度與臉孔選擇區活化的線性關係:隨著專家度(鳥類視覺辨識度)的提升,越專家的受試者是否會用相同認知資源處理臉孔與專家物體(熟悉鳥),進而產生認知資源競爭的現象(Neural Adaptation Effect),致使臉孔的

活化反應顯著地下降。本研究一共招募了34位的受試者(台灣與美國受試者各佔一半),分別測量鳥類辨識專家度,與進行各類不同程度的功能磁振造影的作業,包括被動視覺作業、一回合回溯辨識作業、一回合回溯位置作業以及二回合回溯辨識作業,每項作業都為區間設計且包含四種類別刺激:同種族的臉孔、熟悉鳥、非熟悉鳥以及日常物體。最後我們在ROI(功能性定義)的分析中發現,在被動視覺作業裡,專家度與臉孔選擇區的活化(對於臉)呈現非常顯著的負向線性關係(r32 = -.565, p 〈 .001, BF- 0 = 142.878),近一步地,當臉孔刺激呈現在鳥類刺激之後,其神經干擾的效果會比臉孔刺激呈現在一般物體刺激之

後更顯著;而專家度與臉孔選擇區的活化(對於熟悉鳥)則在四個作業中都沒有看到顯著相關,與先前研究的結果一致。另外在全腦相關的分析中,觀察到在四個作業的右側梭狀回,對於臉孔的相對應活化程度(臉孔 vs. 物體)與專家度之間有顯著的負向關係;另一方面,於被動視覺作業和一回合回溯辨識作業中,右側梭狀回對於熟悉鳥的相對應活化程度(熟悉鳥 vs. 物體)與專家度之間有顯著的正向關係。這些結果顯示出挑選ROI的重要性,在過去的文獻中,都使用臉孔選擇區來探討專家度與臉孔選擇區活化程度之間的正向線性關係,這樣的方式在過去以及我們的研究中都顯示出不穩定性;反之,如果使用臉孔選擇區來探討專家度與臉孔活化之間的負向關

係,相較於前者來說是較顯著且穩定的,本研究也利用這樣的方式,來間接支持專家假說學派的理論,說明臉孔選擇區不僅僅只針對臉孔做反應,隨著經驗的累積,同樣也會處理專家物體刺激。

宗教社會學(第4版)

為了解決功能性定義 的問題,作者孫尚揚 這樣論述:

本教材將首先介紹宗教社會學的性質與特點、研究對象與範圍,然後介紹幾種宗教社會學的研究方法,並從社會學的角度對宗教進行界定。本教材將重點探討宗教性的意義系統之獲得與維繫,分析神義論在宗教性意義系統中的作用及其表現形式,並勘定宗教性的意義系統之社會實在基礎;以功能主義的方法和理論分析宗教與社會秩序之間的互動,及宗教的各種功能;就世俗化與去世俗化兩種勢力和趨勢的對立與共存--此為該教材新增內容--等問題進行深入和廣泛的討論,展現國際學術界對這一問題的各種有代表性的觀點,並闡發授課者本人的理解;本課還將對舉世矚目的公共生活中的宗教(新增內容)、新興宗教問題進行深入的分析,最後將回歸

中國境遇,深入探討宗教與中國社會之間的複雜的互動關係,以期昭示正確理解中國境遇中的宗教問題之路徑與視野。作者為北京大學哲學系教授、博士生導師。

應用TRIZ法於貓食碗之設計研究

為了解決功能性定義 的問題,作者林佩勳 這樣論述:

本研究針對寵物貓與飼主間所共同交集的產品使用經驗衍生之問題,藉由提升「寵物貓食碗」廣泛使用性,一方面改善寵物貓進食過程中所面臨的問題;同時,增加飼主有效率清潔容器之條件,讓寵物貓隨時使用乾淨的食器能夠讓身體機能維持在穩定的健康狀態。首先,針對市面上現有產品做不同類別探討及功能性定義,並分析歸納出材質及尺寸的規範;透過半架構式問卷面談,進一步發現產品問題點,再藉由TRIZ研究方法以矛盾矩陣分析,挑出具體且合適的解決原理,分別歸類出:(1)分割原理;(2)分離原理;(3)非對稱性原理;(4)可拋棄式原理。綜合其四項原理性,結果顯示:希望產品能滿足消費者飼主方便清潔使用,同時符合寵物貓主要生理構造

原理。模型實驗驗證結論:本研究之設計新型款式,優化於市面上同款類型貓食碗容器。為了此項產品的後續設計研發,希望也提供給未來設計師進行寵物相關用品時,在發想階段能有所幫助。