刪除whatsapp的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦あこ・ともこ寫的 香港_何去何從 和ManfredTheisen的 向下扎根!德國教育的公民思辨課7-「過濾氣泡、假新聞與說謊媒體──我們如何避免被操弄?」:有自覺使用媒體的第一步都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自玉山社 和麥田所出版 。

中央警察大學 資訊管理研究所 王朝煌所指導 謝其瑾的 行動設備數位鑑識技術運用於犯罪偵查之案例研究 (2014),提出刪除whatsapp關鍵因素是什麼,來自於行動設備數位鑑識、智慧型手機、即時通訊、JTAG。

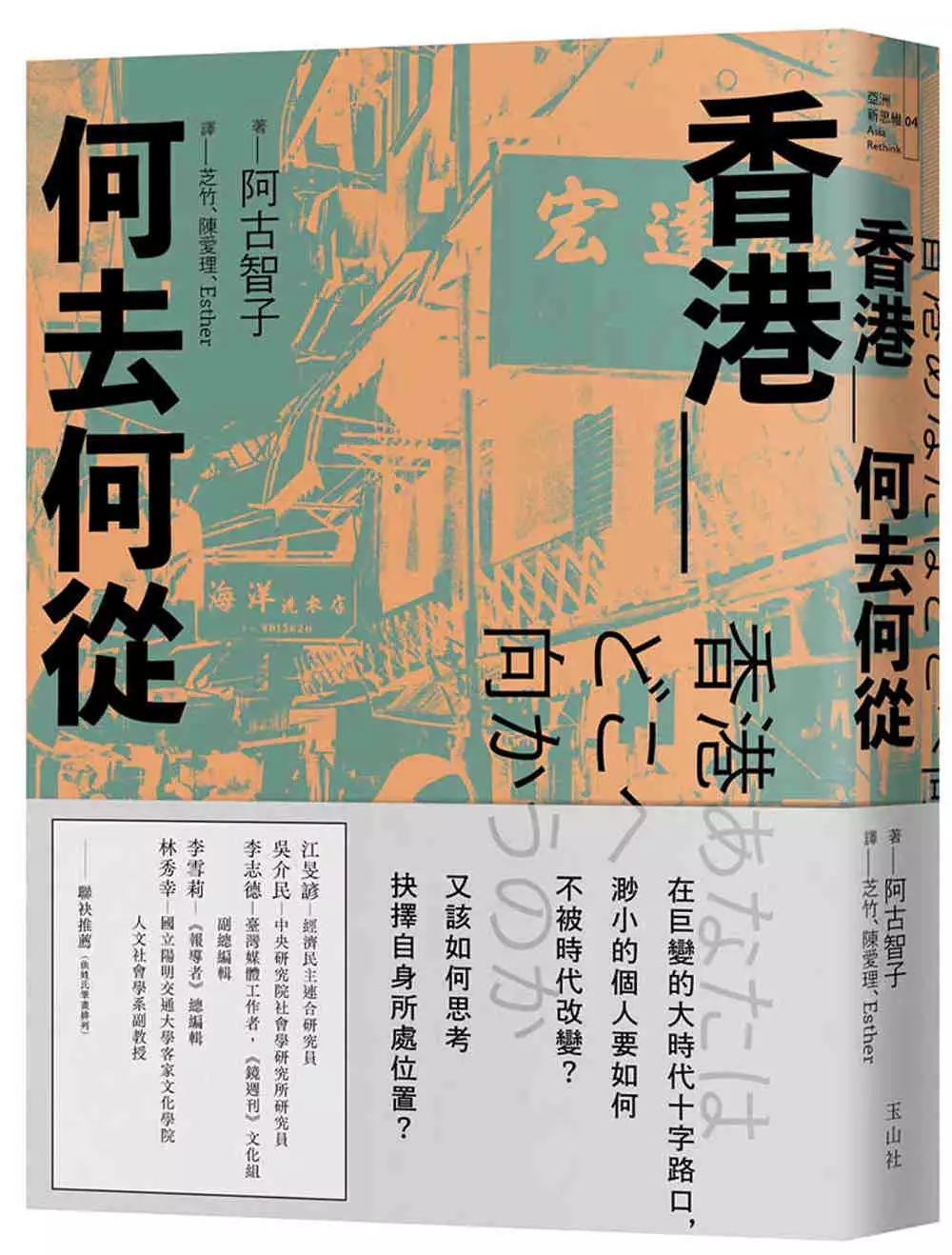

香港_何去何從

為了解決刪除whatsapp 的問題,作者あこ・ともこ 這樣論述:

從專制開明到極權人治,香港與臺灣為什麼走向截然不同的道路? 面對強權一再的介入和侵擾,你我又該如何審視中國因素? 人們應該為了利益而去政治化、走向奴隸化嗎? 香港社會運動追求的是「自由」還是「民主」? 對抗境外勢力的《反滲透法》,是否會被政治利用? 「暴徒」「判亂」種種標籤,究竟是誰、又以怎樣方式貼上? 著重思辨的「通識教育科」,是釀造香港年輕人積極參與抗爭的主因? 擁有高度自律與主體性的香港人,還有更好的方式應對「中港矛盾」嗎? 即便違憲也要香港人禁戴口罩遏制示威蔓延,與臺灣戒嚴時期有什麼分別? 在巨變的大時代十字路口,渺小的個人要如何不被時代

改變?又該如何思考抉擇自身所處位置? 非典型日本學者對現今香港的憂思所見, 叩問這世代應當也必須關注的普世價值。 香港是西方理解中國的重要平台,更是逃避極權治理的避難所。然而在民主發展未臻成熟前,來自中國資金、人口、政權的湧入,導致處於不利位置的香港人積累的情緒不可避免地爆發。這也使得香港社會分裂,一步步走上極端化,演變成一場場示威抗爭。 於殖民治理、歷史遺產、集體記憶、身分認同、教育文化、貧富差距等有著共同元素互為對照的臺灣,在面對強權政治一次次侵擾下,又該如何審思應對擁有壓倒性的經濟實力和操縱大數據能力的「敵人」? 鑽研「現代中國研究」與「比較教育學」的本書作者

,採用個人史與時代交錯的柔性敘事,帶領讀者們重返香港運動現場,以大量田野調查為根抵,訪談香港、臺灣、日本三地不同層面的社會成員形成對話;在不預設立場與標籤化,試圖呈現一波波社會運動背後潛藏中國因素的原貌,將會替世人帶來哪些致命深遠的影響…… 真心推薦 江旻諺,經濟民主連合研究員 吳介民,中央研究院社會學研究所研究員 李志德,臺灣媒體工作者,《鏡週刊》文化組副總編輯 李雪莉,《報導者》總編輯 林秀幸,國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系副教授 ──聯袂推薦(依姓氏筆畫排列) 口碑好評 同為留學香港的學子,我從阿古智子教授的文字中,看見相似的經驗結構。本書細

緻地刻畫出香港人身分認同的世代差異,並從複雜的變遷軌跡中,講述港人爭取自由的義憤與掙扎。特別在當今,中國正強行抹去香港的歷史,阿古智子教授的親身見證,啟發我們向前探究,香港人在壓迫之下,仍然可能長存的集體記憶與生命力。──江旻諺,經濟民主連合研究員 阿古智子九十年代在香港留學,敏銳觀察香港的歷史性變化。她對香港有特殊的情感與細緻分析,透過訪談與參與觀察,娓娓道來中共政權對香港的蹂躪,讓我們對這段尚在發生的香港淪亡史,燃起如臨現場的憤怒與哀傷。這本書值得和馬嶽的《反抗的共同體》、李立峯編輯的《時代的行動者》一起閱讀,也不能錯過《時代革命》《佔領立法會》《理大圍城》等紀錄片。──吳介民,中央

研究院社會學研究所研究員 這是一位外來者帶著善意和好奇的思辨對話錄。阿古智子跟隨自己設定的路線,多面向探索二○一九年巨變的香港、臺灣和中國。以香港「反送中」運動為關懷核心,對話對象和主題卻不限反送中,也擴及新冠肺炎的爆發和臺灣二○二○總統大選。在香港,她對話黃、藍支持者;到臺灣,她踏查的場合不分藍、綠。她理解香港抗爭者的訴求,卻也苦思破壞的倫理界線,繼而拋出最終的問題:「我們該如何處理人們製造『敵人』的過程呢?」──李志德,臺灣媒體工作者,《鏡週刊》文化組副總編輯 二戰後的臺灣、香港、日本與中國,幾乎是平行發展的多重宇宙,想將這些異質元素冶於一書,幾乎是不可能的任務。但作者似乎天生

內建了異鄉人的客觀之眼與深入他者視角的同理能力,竟能遊走在藍絲與黃絲、韓粉與英粉、仇日與親日、右翼與左翼這些跨度極大的群體,以既融入又疏離的視角,將其親歷的生命片段串成一氣呵成的文化觀察。她向我們展演了,細緻的田野觀察與跨時空的歷史想像,於思考與書寫之必要。 ──李雪莉,《報導者》總編輯 這是一本有關「如何閱讀香港」的佳作,以「反送中」作為廣場的中柱,向香港、臺灣與日本發出探索民主與自由的光源,而這三個地點恰恰是作者生命軌跡中的三個節點。香港街道上為自由而戰的黑衣青年,和日本一名對歷史之門發問的小學生之間有什麼關聯?臺灣的民主負載著日本、中國和本地社會之間複雜的糾葛,而日本和中國,臺灣與

日本,這些地緣引發的歷史究責與記憶,到底是民主的負擔還是試金石?這些不間斷的民主與歷史之交相詰問的敲擊聲,如何幫助我們認識香港,也更認識我們自己?讓臺灣、香港和日本之間互相有所牽繫。這部作品是阿古教授個人鍛造的政治學民族誌,極力推薦。──林秀幸,國立陽明交通大學客家文化學院人文社會學系副教授

刪除whatsapp進入發燒排行的影片

如果你正準備刪除 WhatsApp,但又想要拿回 WhatsApp 的對話備分,方便未來查看的話,其實是有方法的,今次告訴你把對話下載方法。

? 記得訂閱我地呀:https://www.youtube.com/techritualtv?sub_confirmation=1

--------送禮活動參加方法------

1. 【讚好、留言、分享此 YouTube 影片】

https://youtu.be/-fKQgtU3wf4

2. 【訂閱 TechRitual / 石先生 的 YouTube 頻道】

https://www.youtube.com/techritualtv

https://www.youtube.com/stoneip

3. 【追蹤 TechRitual / Jace / 石先生的 Instagram】

https://instagram.com/techritual/

https://instagram.com/jace_bigbig

http://instagram.com/stoneip

4. 【填寫表格】

https://forms.gle/gDdZLPggWByqy9oi6

--------時間序------

0:00 開場白

0:26 WhatsApp 備份不適用

0:55 WhatsApp 對話匯出功能

1:30 結尾記得訂閱呀

--------歡迎各公司提供優惠-------

anlander 網店:https://anlander.com/AK-RA38

優惠碼:AK-RA38

石先生【IG】https://instagram.com/stoneip

石先生【FB】https://www.facebook.com/stoneip.info

石先生【YT】https://youtube.com/stoneip

Jace【IG】https://instagram.com/jace_bigbig

Jace【FB】https://www.facebook.com/1436880293207331

剪接:Keith

------------訂閱-------------

【YT】https://www.youtube.com/techritualtv

【FB】:https://fb.me/techritual

【IG】:https://instagram.com/techritual

【Web】:http://techritual.com

#香港 #廣東話 #開箱 #測試

行動設備數位鑑識技術運用於犯罪偵查之案例研究

為了解決刪除whatsapp 的問題,作者謝其瑾 這樣論述:

智慧型手機及平板電腦等行動裝置的功能已不亞於一般的桌上型電腦主機。智慧型手機的功能,除了傳統語音電話、文字簡訊外,隨著各種應用程式APP的發明,其功能不斷地推陳出新,逐漸廣為應用在生活的各種層面,人類邁入即時、便利、多樣、及私密性等多元化的生活環境。然而「水能載舟,亦能覆舟」,犯罪者也逐漸運用智慧型手機等行動裝置作為犯罪工具、場所、或以其為犯罪標的。因此智慧型手機等行動裝置的鑑識,遂成為警察犯罪偵查工作重要的一環。本研究以實證研究的角度,針對目前市佔率最高的Android、iOS二大手機作業系統之智慧型手機,運用數位鑑識設備或第三方軟、硬體設備,進行數據取證,例如通訊錄、電話通聯紀錄、備忘錄

、IM即時通訊對話、SMS及MMS簡訊、進階萃取照片EXIF Metadata資訊、GPS定位Metadata、電子郵件、網頁瀏覽紀錄,手機Timeline使用紀錄、已刪除之簡訊及圖片等資訊,期能迅速掌握嫌犯的聯繫對象及相關的犯罪內容。本研究亦針對即時通訊聊天軟體遭刪除之對話紀錄,深入探討刪除對話紀錄之取證方法。另外本研究也探討運用JTAG技術萃取智慧型手機晶片記憶體內容及其分析方法。希冀研究成果能做為處理扣案智慧型手機等行動裝置取證之參考,有效協助犯罪偵查工作,提昇犯罪偵查效能。

向下扎根!德國教育的公民思辨課7-「過濾氣泡、假新聞與說謊媒體──我們如何避免被操弄?」:有自覺使用媒體的第一步

為了解決刪除whatsapp 的問題,作者ManfredTheisen 這樣論述:

※德國最受歡迎的思辨讀本_假新聞時代下的媒體識讀篇※ 你是如何迷失在網路上的?◥ ◣所謂的社群媒體真的「社會」嗎? 為身處新傳播時代的每個公民提供最關鍵的傳播素養 ◎為何會有那麼多的假消息?假新聞如何烙印到你的記憶裡? ◎什麼是「另類事實」?什麼又是「後事實」? ◎偽草根運動如何製造風向? ◎民粹主義者及說謊媒體:到底誰在罵誰? ◎記者要做些什麼?記者必須遵守哪些規則? ◎過濾後的資訊──什麼是「過濾氣泡」(filter bubble)? ◎「回音室」(echo chamber)裡會聽到什麼聲音?…… 了解這些問題的存在,便是踏出有自覺使用媒體的第一步。

本書將引領你對數位媒體多樣性、契機和危險等方面有基本的認識, 並且妥善地理解和使用各種媒體! ※本書特色 ◎特別收錄中正大學胡元輝教授精闢導讀。 ◎承繼「向下扎根!德國教育的公民思辨課」系列一貫風格,以簡單明瞭的語言,搭配得獎插畫,在具體明白的提問中,為年輕讀者清楚說明與媒體有關的各種演變是如何影響我們的社會和生活,不只談如何辨識假新聞並與之對抗,也談及網路霸凌和網路成癮的問題。 ◎「媒體識讀」已成為德國教育系統的核心課程,台灣方於108課綱納入。本書共分成7大主題,66個子題,含括各種關於媒體的基本知識:從傳統媒體到新媒體、民粹主義和新媒體的關係,乃至同溫層、演算

法,每個篇章皆適合做為課堂延伸討論的題目。 ● 胡元輝: 日新月異的數位傳播科技確實為人類創造無比便利的溝通工具,亦確實讓我們陷入垃圾與不實訊息的泥淖,關鍵仍在我們是否能透過成熟的素養,發揮新科技所帶來的正面潛能,抑制新科技可能產生的負面作用。沒有資訊,我們固然沒法參與公共生活;但如果沒有優質與真實的資訊,我們也不可能擁有美好的公共生活。我們以前常說陽光、空氣與水是生命的三要素,如今,資訊已是現代人能否擁有美好生活的第四要素。要在數位時代真正成為傳播的主人,扮演好傳播主人的角色,就必須具備現代公民的媒體素養! 【各界好評】(依姓氏筆畫排列) 王錦雀 國立臺灣師範大學公民教育與活

動領導學系副教授 台灣事實查核中心 吳承紘 行銷人、前媒體人,《厭世代》作者 吳媛媛 《思辨是我們的義務》作者、瑞典達拉那大學講師 呂昱達 高雄市立新莊高級中學公民教師、「丹尼老師的公民教室」創辦人 李惠仁 紀錄片導演 房慧真 作家、記者 林靜君 南港高中哲學課教師與規畫人 胡元輝 國立中正大學傳播學系暨電訊傳播研究所教授、優質新聞發展協會理事長 陳嘉行 知性藝人 黃哲斌 新聞工作者 楊斯棓 方寸管顧首席顧問、醫師 管中祥 國立中正大學傳播系教授 蔡依橙 「陪你看國際新聞」創辦人 閻紀宇 風傳媒執行副總編輯 顏擇雅 出版人、作家

✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩寫給年輕讀者的新媒體導讀✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩✩