刪除apple id帳號的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦蘋果仁編輯群寫的 MAC超密技!省時省力的APPLE工作術 和SteveSilberman的 自閉群像:我們如何從治療異數, 走到接納多元(上、下套書)都 可以從中找到所需的評價。

另外網站加入台北通網路會員之流程 - 臺北e大也說明:為配合本府整體政策,自111年03月30日起加入e大帳號系統提供網路虛擬身分帳密驗證 ... 由臺北e大依據個資法保密,僅供業務參考使用,非經本人書面同意不會變更或刪除。

這兩本書分別來自一心文化 和行路所出版 。

中國文化大學 社會企業管理碩士在職學位學程 王振軒所指導 姚昇慧的 我國社會企業運用社群網路行銷之研究 (2017),提出刪除apple id帳號關鍵因素是什麼,來自於社會企業、社群網路、行銷、社群行銷、臉書。

而第二篇論文東吳大學 法律學系 李相臣所指導 陳芊諭的 網路即時通訊軟體的資訊安全研究分析 (2014),提出因為有 即時通訊、資訊風險、資訊安全、監聽、社交工程、中間人攻擊、應用程式、行動裝置的重點而找出了 刪除apple id帳號的解答。

最後網站強制刪除apple id ptt的推薦與評價, 網紅們這樣回答則補充:想要快速強制移除原ID 資料,不妨試試文中推薦的Passvers iPhone 解鎖大師,無需連接iTunes 也不用輸入帳號密碼,一鍵就能清除Apple ID 不留痕跡,高效又 ... 於passvers.

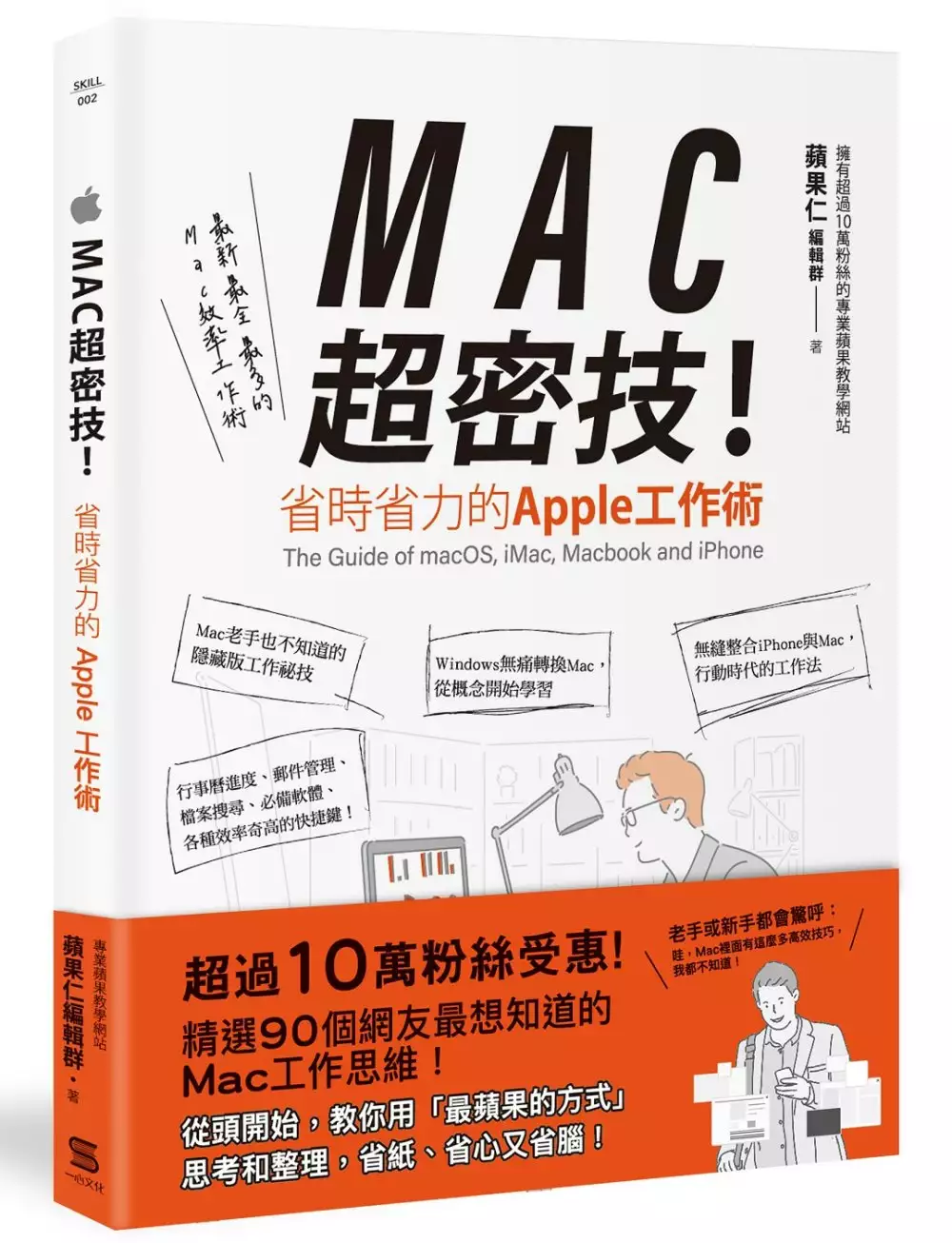

MAC超密技!省時省力的APPLE工作術

為了解決刪除apple id帳號 的問題,作者蘋果仁編輯群 這樣論述:

・超過10萬粉絲蘋果愛好者網站蘋果仁編輯群傳授精選MAC效率工作術 ・還在猶豫不會使用MAC?WIN使用者轉換Mac無痛學習法! ・從頭開始,教你用「最蘋果的方式」思考和整理,省紙省心又省腦 ・老手和新手都會驚呼:哇,Mac裡面有這麼多高效技巧,我都不知道! ・輕鬆掌握行事曆進度、郵件管理、檔案搜尋、必備的軟體、各種人性或效率的快捷鍵,原來蘋果早就幫你想好! 專業蘋果教學網站,精選超過90個果粉最想知道的Mac工作法 不管你是MAC的新手或是老手,蘋果電腦中藏了許多方便的密技,是我們從來沒發現或是不常使用到的,白天使用WIN系統,晚上使用MAC

,經營超過三個蘋果玩家粉絲團和專業網站的蘋果仁站長,首度精選讓效率突飛猛進的Mac工作術,從檔案管理到各種桌面程式切換,從iCloud到Automater,從照片修圖到PDF編輯,讓你的APPLE電腦不只輕巧美觀,更能讓工作效率加倍! 變身 Mac 達人的操作密技! ・設定智慧型資料夾,自動抓出肥大檔案 ・備忘錄不只備忘,還能整理檔案 ・善用Handoff,無縫接軌各個裝置 ・文件簽名、標記、key字,內建軟體就能做到 ・不用PS,也能修圖、去背 ・製作機器人,幫你處理繁雜作業 ・自己設定最順手的快捷鍵和手勢操作 ・Mac實用App推薦,大幅提高工作效率

刪除apple id帳號進入發燒排行的影片

我們活在網路資訊發達的時代,每天都會在網路上留下足跡,這些足跡一直都會在,直到自己動手更新或刪除才會消失;甚至手機、電腦等都承載著我們的個人隱私、帳號及檔案。

假設哪天突然登出人生,這些個人數位財產就變成了「數位遺產」,如果沒有人會知道帳號密碼,這些資料該怎麼拿出來?需要處理的急事、回覆給家人的思念該如何傳達?那麼,該怎麼整理自己的「數位遺產」呢?

影片授權:單程旅行社 (https://youtu.be/TCDDh7tGYp0?list=WL)(owt.com.tw)

✓ 點我加入《風傳媒》Line 好友(ID:@dyp8323m) http://bit.ly/2hETgWE

✓ 點我訂閱《風傳媒》YouTube 頻道 http://bit.ly/2grkAJ6

✓ 點我追蹤《下班經濟學》IG頻道(ID:@worked_money) https://bit.ly/2WZ1Dnb

✓ 點我加入《下班經濟學》telegram頻道 https://t.me/storm_money

【Facebook粉絲團】

風傳媒►► https://www.facebook.com/stormmedia

風生活►► https://www.facebook.com/SMediaLife

下班經濟學►►https://www.facebook.com/workedmoney

我國社會企業運用社群網路行銷之研究

為了解決刪除apple id帳號 的問題,作者姚昇慧 這樣論述:

近年來社會企業的發展風起雲湧,社群行銷蔚為風尚,而台灣的社企是否趕上潮流來提升公司及品牌知名度,是值得探究的問題。本文採取國人目前最普遍運用的LINE@及臉書為研究範圍;在社會企業的標準認定上採取嚴格的定義。採文獻探討法、立意取樣法、深度訪談之半結構式訪談法、比較研究法等研究方法,廣泛搜尋社會企業後,再個別探究每家社企社群行銷使用狀況。 本研究顯示,我國社會企業營業中有社群網站食農創新類有27家;資訊服務類有16家;教育學習類有8家;環境保護類有8家;社區發展文化保存有8家;就業促進類有2家;醫療照護類有7家;公平貿易類有5家;老人照護類0家;社企創投有2家。 本研究發現我國的社會企

業普遍缺乏社群行銷的能力,僅49.1%的社會企業設立了社群網站,積極經營社群網站的僅占23.1%,多數未派專人負責社群網站行銷,產品及理念推廣薄弱。 本研究也發現,社會企業如果適當運用社群網路行銷可降低行銷成本,直接主動接觸客戶,維繫良好的客戶關係,增進銷售業績達到永續經營的目標,而運用社群網路行銷的方式,臉書與LINE@各有不同的策略與方式,臉書經營偏向於提升品牌知名度,呈現更多理念及商品知識及優勢;使用LINE@直接鎖定客戶,針對產品銷售資訊提供,以提升社會企業經營利潤。

自閉群像:我們如何從治療異數, 走到接納多元(上、下套書)

為了解決刪除apple id帳號 的問題,作者SteveSilberman 這樣論述:

奧立佛・薩克斯 指定必讀 宋維村醫師 專文推薦 調查十餘年,知名書獎「山繆・強森獎」2015年得獎作品, 是這個獎項創設以來,首部獲獎的科普著作。 《紐約時報》譽為與《背離親緣》同為謳歌神經多樣性的經典。 落在自閉光譜中的人,會不會是最大的弱勢族群? 近年,世界各地有越來越高比例的人,經診斷有「泛自閉症症候群」(ASD),根據美國官方統計,如今大約每六十七人就有一人落在光譜中。史提夫・希伯曼為美國知名科技記者,與矽谷人士往來密切,他在二○○○年時因為約訪高科技領域赫赫有名的人士,感覺到自閉症者似乎不像一般認為的那麼少見,調查後發現,自閉症「流行起來」是舉世皆然

,只是原因不是盛傳的疫苗等等,而是診斷標準改變——里歐・肯納所定的標準,已被徹頭徹尾推翻。作者好奇:以往的標準出了什麼問題?此前幾十年,肯納的標準又造成什麼影響?於是他投入十餘年詳盡調查…… 一般普遍視里歐・肯納為最早發現自閉症的人,他對自閉症的界定也因而影響全球數十年,像是:(1)自閉症極為罕見,一萬人中僅個位數;(2)唯有孩童會有此症,青少年或成人若表現出相似症狀者都不算;以及他後來順應學界趨勢所提的(3)自閉症雖與先天器質性因素相關,但強勢嚴厲的父母是將孩子逼得發病的原因之一。 此後整整數十年,自閉兒的父母聽聞專家有新解釋或新療法,總竭盡所能地帶孩子一個試過一個,懷著疑惑、自

責的同時,往往還得面對旁人對自閉兒本身、病童家長的異樣眼光。直到英國的約翰和羅娜.維恩夫婦因家有自閉兒而深入研究,並與家長們長期交流十年後,發現肯納的界定有蹊蹺,具備醫學及研究專業的他們,於是翻譯了早於肯納的漢斯.亞斯伯格的論文,啟動診斷標準大翻修,讓以往「不算在內」的青少年及成年自閉症者,也能得到社會服務及理解。 然而新診斷標準篩出大量自閉族人、還原實況的努力,在媒體渲染下卻成了「鬧流行」,「打疫苗會導致自閉症」的不負責說法這時補上一腳,搞得人心惶惶之餘,也將研究資源和促進理解的努力踢到一旁。與此同時,拙於面對面往來的自閉族人善用興起的網路工具,除了與其他族人聯繫,也要讓社會更正視他們

的存在和需求,以及他們異於常態但貢獻良多的特殊思維與才能,「神經多樣性」運動於焉誕生。 神經多樣性運動一反人類社會「治療異常」的慣性,希望大眾尊重各種「人類作業系統」,此書希望促進社會理解「可能是最大弱勢族群」的自閉者,進而深思我們對待「不符常規之人」的態度,更懂得欣賞他們的價值。 【本書結構上有兩個主軸】 (1)主軸一是耙梳肯納和亞斯伯格發現自閉症的歷程,解釋他們的見解為何一人被埋沒數十年、另一人主導那麼久。這個主軸深入不為人知的精神醫學乃至神經科學發展史,眾多驚人內幕和例子讀來觸目驚心、令人感慨良多,對教育、醫療及立法等都有重要啟示。 (2)主軸二是以科學發展史上幾

個重要轉捩點的主導人物,揭露自閉者的「非典型智能」對人類社會做出多大貢獻。這類篇章都是緊湊、故事性極強,單章即自成趣味的精彩之作,例如〈第一章,克拉朋園的巫師〉介紹了十八世紀的「全才」亨利・卡文迪希,以及二十世紀傑出科學家保羅・迪拉克的奇特個性、軼事,以及科學創見。〈第六章,電子新貴〉則呈現了科幻小說崛起乃至電腦、網路發明的幾個關鍵人物的肖像,以及他們適應社會的諸多波折。 在學界發現自閉症之前,這群人可能被視為精神病患,遭受不人道待遇,甚至面臨滅種。自閉症發現後,有很長一段時間醫界認定「成人不會有自閉症」,彼時自閉光譜中的這些人即使社會適應不良,專業人士亦愛莫能助,他們頻遭誤解、才能遭到

埋沒,經常屈就低階工作,反覆進出精神病院。據統計,自閉光譜上沒有智力障礙的人,至今自殺率是神經典型人(即個性普遍可見者)的七倍,原因在於許多體制不利這類人的發揮,他們甚至連好好生活都不可得。 電影《雨人》讓大眾首先認識了自閉症者的處境,《自閉群像》一書則希望促使大眾重視「自閉型智能、非典型思考」長期以來的貢獻,從而建構更友善他們的環境。 得獎記錄 除了「山繆・強森獎」,本書出版僅年餘業已獲得以下肯定: ★2016年醫學記者協會年度圖書 ★2016年加州圖書獎銀牌 ★2016年艾瑞克森學院心理健康媒體人卓越貢獻獎 ★2016年美好人生圖書獎 ★2015年《紐約時

報》年度好書 ★2015年《金融時報》年度好書 ★2015年《衛報》年度好書 ★2015年《經濟學人》年度好書 ★2015年《富比士雜誌》年度好書 ★2015年全國公共廣播電台年度好書 ★2015年《獨立報》年度好書 ★2015年《科技菁英》年度好書 ★2015年《環球郵報》年度好書 ★2015年《波士頓環球報》年度好書 ★2015年《Gizmodo》年度好書 ★2015年《國際商業時報》年度好書 ★2015年《舊金山紀事報》年度好書 ★2015年《泰晤士高等教育雜誌》年度好書 ★2015年《大誌》年度好書 ★2015年《標準晚報》年

度好書 名人推薦 奧立佛・薩克斯/前言 宋維村醫師/推薦序 天寶・葛蘭汀/自閉症學者 宋家瑩/台灣肯納基金會執行董事、萬芳醫院神經內科主任 卓惠珠/「幫助高功能自閉與亞斯柏格」粉絲頁站長 林錦宏/高醫大心理系「決策神經科學實驗室」助理教授 黃哲斌/新聞工作者 幸佳慧/兒童文學作家 吳佳璇/精神科醫師、作家 番紅花/親子教養書籍作家 顏擇雅/出版人 難攻博士/中華科幻學會理事長兼會長 字裡行間流露的同理心與敏銳度世所罕見。讀來令人欲罷不能,也將改變你對自閉症的看法。倘若您對自閉症和人類大腦運作有興趣,千萬不要錯過這本書。——奧立佛・薩克斯

,本書〈前言〉 足堪與安德魯・所羅門的《背離親緣》並列,成為謳歌神經多樣性的經典。——《紐約時報》 關於自閉症的發現、概念轉變與公眾反應,本書或許在接下來的一個世代都會是最重要的作品。——TASH.org 希伯曼先生此書,絕對是自閉症史權威之作。——《經濟學人》 『對於疾病,不論是身體還是精神,我們習慣用「戰勝」、「根治」這些用語。然而,有許多「疾病」是無法「除掉」的,自閉症是其中一種。對於孩子診斷出自閉症的家長而言,「矯正」、「早療」和「融合教育」造成的身體、心理及經濟壓力, 在這本書裡得到了同理——「接受」原來是最好的治療。 融合的最終意義不是單方面改變他們的障

礙,而是社會給他們多一點包容和空間,讓這些落入凡間的星星王子和公主,能夠「找到族人」一般的在我們周遭生活。這本書像一條時間的河流,我順流而下,看到了過去的淚水,也吸到奮鬥的勇氣。這股歷史的河流,推著人類的神經學發展前進,載著所謂「正常」和「不同」思維,學習共處,學習包容。』——宋家瑩,台灣肯納基金會執行董事、萬芳醫院神經內科主治醫師 「醫學新知是一步一步累積調整而來,但是非專業人士少有能夠持續追蹤它的演變,而不漏失重要環節的,他們也因此可能錯失了正確認識它們的機會,這本書的一大重要性就是在此。我有個孩子是一九九一年出生的泛自閉症者,這本書敘述了ASD診斷的詳盡演進史,讓我能夠拼湊原本零碎的

學習過程,重新整合建構自身的血淚與知識成長,更見證了自己那ASD的孩子從普遍受到誤解,轉變為漸獲理解乃至有更多人接納的縮影。能夠推薦這本書讓更多人知道它,不用走我當初走過的辛苦路程,我深感榮幸。」——卓惠珠「幫助高功能自閉與亞斯柏格」粉絲頁站長 希伯曼窮盡心力,兼顧史料、個案、學術及民間等多種視角,拼出人類探索「自閉」的歷程。他熨平歷史的皺摺,讓人看清原本是人類珍貴遺產的特質,由於部分專家狹私或專斷,控制「何為病態」的詮釋權,致使整個國度墮入暗黑逾七、八十年,也讓無數家庭與孩童被迫走入死胡同。 作者極細緻又犀利的帶我們走過這些醜陋、錯誤、震撼、美麗、驚奇的軌跡,好一層一層拆掉築在你我身

邊的高牆,讓我們看見那些隱於生物中多樣的古老基因,與萬物共生本該有的壯闊之景。 誠如奧立佛・薩克斯所說,對自閉症和大腦有興趣的人必讀本書。實際上它不只帶來對自閉症的全新看法,也對其他正鋪天蓋地的標籤如發展遲緩、過動症、學習障礙等,敲出同等嘹亮的警鐘。——幸佳慧, 兒童文學作家 『這本書讓我過足對心理學史的癮,也使我進一步去了解「神經多樣性」的觀念。在人腦演化容量限制的假設下,環境變數和資訊數量等卻不斷增加,腦功能特化分工似乎是有跡可循的演化趨向,自閉頻譜中的工程師特質便是一例。然而由於社會體制多由「神經典型人」主導,這使得非典型者往往處境艱辛,一生中付出極大代價,遑論發揮長才。

試想從基因、突觸、神經細胞到腦區的層次,可能交織出多少種行為型態。面對我們不熟悉的行為模式,向亞斯伯格借鏡,別急著分類、給「絕對的」診斷治療,而是心態開放地去觀察、互動,從而營造「包容變異」的環境,或許是較具遠見的作法——期待社會能因為這本書,逐漸形成「非神經典型人」的後盾,而非他們的後天障礙。』——林錦宏,高雄醫學大學心理系「決策神經科學實驗室」助理教授 「就像作者一樣,初始,我從電影理解自閉症,諸如《雨人》《終極密碼戰》;後來,我從我可愛的大兒子身上,實際體驗自閉症的日常,也在閱讀裡尋找自閉症的身影,例如《火星上的人類學家》。 然而,《自閉者群像》一書,讓人由遠至近,細細看見人類

神秘的心靈圖像。本書作者的新聞記者背景,讓這套厚書融合了動人的故事、清晰的說理,以及敏銳的時代感。讀完此書,你將驚歎於大腦神經與生命的不可思議,並理解我們身邊那些被視為異數的陌生人。」——黃哲斌,新聞工作者 在作者投入十餘年耙梳史料,細細補綴而成的自閉症史中,專業的傲慢與社會的誤解,讀來令人怵目驚心。然而,作者並不反精神醫學,而是懷抱著更宏大的企圖,引領讀者跨過鋪滿自閉者與家屬血淚的過往,攜手邁向包容多樣的友善未來。——吳佳璇,精神科醫師、作家 作者為普羅大眾揭開自閉者的面紗,以幽默、精準的方式,杷梳了自閉者的群像。這本書讓天下父母從此懂得如何引導家裡的孩子,在學校不僅不應該霸凌自

閉的同學,甚至要去學習欣賞他們獨特、細膩的靈魂,生命是平等而瑰麗的,是時候擺脫我們對自閉者的無知了。——番紅花,親子教養書籍作家 「了解自閉症的最佳書籍。」——《Gizmodo 》 「無論對父母、老師、治療師或有心認識自閉症的人而言,均屬必讀之作。」——Parents.com 「對自閉症研究之相關科學與文化記述完整,屬必讀之作。」——《自然》雜誌 「中世紀寫出美麗書法的僧侶、十八世紀精通電學的科學家卡文迪希,還有矽谷的很多阿宅,其實都在自閉症光譜上。希伯曼重新追溯自閉症治療史,從責怪父母的肅殺風氣,一路檢視到當代對於神經多樣性的正面態度。對心理學有興趣的讀者不可不讀。」

——天寶・葛蘭汀 「研究深入、讀來令人欲罷不能,深入探索自閉症治療的歷史,亦對未來走向提出重要參考,奧立佛・薩克斯於〈前言〉盛讚它『詳盡而深入,酣暢淋漓,引人入勝』,亦將『改變你對自閉症的看法』。大師力薦如此,夫復何言?」——《科克斯書評》 「在這本精彩有趣的書裡,史提夫・希伯曼揭開自閉症不為人知的歷史:從迫害到怪罪父母,從《雨人》到疫苗,從重事業而缺乏愛心的醫生,到被人遺忘的無名英雄(如蒙冤承受納粹汙名的漢斯・亞斯伯格)。全書樂觀作結,見證自閉症人士奪回發言權,自行定義何謂『自閉症』,不以此為『失能』,也不將這視為超越不了的困境。無論您是對自閉症或亞斯伯格症有興趣,還是單純對人類

行為機制感到好奇,我都非常推薦這本書。」——班尼森・歐瑞利(Benison O’Reilly),《澳洲自閉症手冊》共同作者 「高潮迭起的史詩鉅作,對科學與醫學歷史有興趣的讀者都應一讀;欲知這段過程為我們帶來什麼傷害、驚奇與幫助,本書值得一閱。」——《芝加哥論壇報》 「文筆優美,思考深刻,這趟自閉症歷史巡禮充滿有趣而迷人的人物,也提醒我們尊重差異的重要。」——《科學》雜誌 「敘事磅礡,感人至深,必為年度代表作。」——《波士頓環球報》 「行文生動,可讀性高,閱讀《神經部落》有助我們了解自閉症人士,認識他們對人類知識與多樣性的貢獻,也思考世界少了他們會變得多麼貧乏。」——《舊金山

紀事報》 「難得佳作。希伯曼匠心獨運,讓緊湊而艱澀的自閉症歷史,化為令人欲罷不能的精彩故事。本書必將掀起風潮,帶動廣泛討論。」——約翰・艾爾德・羅比森(John Elder Robison),威廉與瑪麗學院神經多樣性駐校學者,著有《看我的眼睛》 「故事緊湊而宏大,為自閉症歷史添上華麗的一筆。」——烏妲・弗瑞斯(Uta Frith),倫敦大學學院(University College London)認知發展學榮休教授

網路即時通訊軟體的資訊安全研究分析

為了解決刪除apple id帳號 的問題,作者陳芊諭 這樣論述:

網路即時通訊軟體在近幾年成為熱門的資訊寵兒,它快速、直接的傳輸模式,不但改變了人與人溝通的方式,進而連帶影響商業模式也大幅調整。各式通訊軟體的客戶群、資訊技術不同,甚至是通訊軟體所處的資安環境等,令駭客有機可趁,造成個人資料被盜、使用者遭到詐騙、企業或政府機密資料外洩等後果,蔚為隱憂,促成了本文的研究動機。 本文試著對使用通訊軟體的行為定性,探討其所產生的法律爭議,嘗試將法律規範導入科技實作層面,並觀察我國政府及企業對此議題的管制措施資安防制之道,檢視現行法規是否有不足或須待修正之處。 經濟部依照行政院的決議,開始推動「手機APP軟體基本資安規範」及「行動應用App自主檢

測推動制度規章」,期能使應用程式業者自主性的檢測應用程式是否符合資安規格,目前取得該認證的兩款通訊軟體即為Juiker以及M+,對於整體通訊軟體之資安標準是否有一定之提昇,也將在本文做探討。 健全的使用網路即時通訊軟體行為不僅在應用程式本身,大陸對於即時通訊軟體的帳號名稱做出限制,另外加拿大、美國等則對於載具本身(例如手機)有不同的的指引,我國在制定相關規範時也大幅度的參考其精神或作法,本文也試圖比較我國與外國的之異同處,並綜合以上內如,從制度面與法規面提出建議與結論。

想知道刪除apple id帳號更多一定要看下面主題

刪除apple id帳號的網路口碑排行榜

-

#2.從iPhone中刪除Apple帳號的簡易方法 - Apowersoft

點擊您iPhone主頁上的「設置」圖示。 · 點擊「iTunes與App Store」。 · 點擊您的Apple ID。 · 稍後會彈出一個有三個選項的對話方塊。 · 選擇並點擊「登出」 ... 於 www.apowersoft.tw -

#3.加入台北通網路會員之流程 - 臺北e大

為配合本府整體政策,自111年03月30日起加入e大帳號系統提供網路虛擬身分帳密驗證 ... 由臺北e大依據個資法保密,僅供業務參考使用,非經本人書面同意不會變更或刪除。 於 elearning.taipei -

#4.強制刪除apple id ptt的推薦與評價, 網紅們這樣回答

想要快速強制移除原ID 資料,不妨試試文中推薦的Passvers iPhone 解鎖大師,無需連接iTunes 也不用輸入帳號密碼,一鍵就能清除Apple ID 不留痕跡,高效又 ... 於passvers. 於 news.mediatagtw.com -

#5.【4 個簡單技巧】如何使用/不使用密碼刪除Apple ID - EaseUS

在iPhone/iPad/iPod touch 中移除4/6 位密碼、Touch ID 或Face ID; 沒有密碼情況下在iOS 裝置中移除Apple ID/iCloud 帳戶; 輕鬆繞過iCloud 啟用鎖; 移除 ... 於 tw.easeus.com -

#6.Apple移除裝置教學,將沒在用的蘋果裝置從Apple ID 刪除

Apple 移除裝置(Mac):系統偏好設定> Apple ID; 在Apple ID 頁面左下角會出現所有登入目前這組Apple ID 帳號的Apple 裝置,如:iPhone、iPad 或Mac 等, ... 於 www.tech-girlz.com -

#7.QQ邮箱

关于英文邮箱帐号作为QQ登录帐号 ... 收不到苹果的Apple ID密码重设邮件怎么办? 为什么我用Outlook客户端收信后网页端的收件箱里的邮件被删除了? 於 service.mail.qq.com -

#8.聊天機器人ChatGPT怎麼玩?ChatGPT註冊、操作和應用教學

... 都能辨識,AI 模型比起Apple Siri 語音助理或Google 助理更聰明,各種天文地理和專業技術性問題都能回答,而且回應方式也更貼近人類,當前ChatGPT ... 於 www.btcc.com -

#9.傳說對決- Garena 官方儲值中心

傳說對決- 登入. Garena; Facebook. © Garena Online. Trademarks belong to their respective owners. All rights reserved. 於 shop.garena.tw -

#10.如何強制刪除Apple ID ?三種辦法教您永久刪除Apple ID

忘記Apple ID 密碼應該如何移除Apple ID 呢?教您用專業的解鎖工具,來強制 刪除Apple ID iMyFone LockWiper( https://bit.ly/3Gsttyl )註銷Apple ID ... 於 www.youtube.com -

#11.教你取消Apple ID(App Store帳號)信用卡付費功能!

不過,有些人因為擔心小朋友會亂按刷卡或不想在手機裡設定信用卡帳號,因此希望能取消信用卡付費,讓iPhone、iPad 或iPod touch 等iOS 裝置不能透過信用卡購買App…等商品。 於 app.yipee.cc -

#12.愛+1 社群智慧整單平台 - iPlusOne

使用Facebook 帳號登入. 使用LINE 帳號登入. 使用ID 登入. 開啟愛+1 APP. 使用 Apple 登入. 登入後即代表你同意愛+1 隱私權政策 · 整單服務介紹 │ 清除Cookie. 於 www.iplusonego.com -

#13.网易帐号安全中心-帮助 - 网易游戏

帐号 注销╳. • 网易邮箱帐号如何注销? • 网易邮箱帐号注册了Apple ID,注销后还能用吗? • 为什么没注册过网易支付,但是却显示网易支付财产未结清呢? 於 url.163.com -

#14.Show Your Colors - CASETiFY

Devices. Apple iPhone ... Apple Watch 38mm / 40mm / 41mm · Apple Watch 42mm / 44mm / 45mm / 49mm · All Apple Watch Bands ... Does CASETiFY have a store? 於 www.casetify.com -

#15.【iOS 16.4 災情】新增10大功能!iPhone 16.4更新版

相簿 ▷ iPhone 刪除相簿教學! ... 照片重複 ▷ 如何刪除iPhone 相簿內重複照片? ... Apple ID ▷ iPhone無法登入Apple ID 帳號? 於 kikinote.net -

#16.Apple Trade In流程- Artictle

Macbook唔清楚之前trade iphone係拎舊機去apple store 艾露貓實試:最新 ... 寄一個回收郵寄紙盒來,說明怎麼把iPad內容刪除及妥善包裝,並附上估價信,價格跟在Apple ... 於 sonask.online -

#17.蘋果現在已經支持用戶永久刪除Apple ID帳戶- 壹讀

在Mac、PC、iPhone 或iPad 上登錄您的Apple ID 帳戶頁面。然後,向下滾動至「數據和隱私」,並選擇「管理您的數據」。在接下來出現的頁面上,選擇 ... 於 read01.com -

#18.Apple id 移除裝置

了解如何从之前所有者的Apple ID 中删除设备,以便您可以激活并使用该设备。 · 點「裝置」,您會看到所有帳號相關的裝置。 於 ae.honeygroup.net -

#19.【由我話事】傳蘋果解封自行刪除Apple ID 功能! - ezone.hk

據Apple Insider 報道,蘋果近期將會更新Apple ID 帳號頁面的線上管理工,讓用戶自行管理個人帳號,包括︰暫停使用、永久刪除、存取下載個人相關數據 ... 於 ezone.ulifestyle.com.hk -

#20.用戶可擁有個資的掌控權!Apple新隱私條款6月底上路,刪除 ...

蘋果近日確定App Store的兩項新條款即將上路,其中一項要求所有應用程式必須提供刪除帳戶的功能,確保用戶的個人資料可以從第三方軟體中完全刪除。 於 tw.tech.yahoo.com -

#21.5種永久刪除Apple ID帳戶的簡便方法 - Aiseesoft的

步驟1在PC / Mac上打開iTunes,然後單擊“帳戶”>“查看我的帳戶”。 ... 步驟2在“帳戶信息”下,單擊“全部取消授權”以刪除與Apple ID關聯的所有計算機授權。 在彈出窗口中,單 ... 於 zh-tw.aiseesoft.com -

#22.蘋果新政策6月底上路App Store刪除應用程式帳號更容易

WWDC 2022 開發者大會登場前,蘋果宣佈將在6 月底針對App Store 應用程式推出「帳號刪除」功能,主要為了防止用戶帳號與隱私數據遭到外洩, ... 於 www.sogi.com.tw -

#23.Iphone 移除apple id

1、iPhone手机中打开设置已登录AppleID账号,点击进入AppleID详情。 。 由於這些或那些原因,人們希望從iPhone,iPad,Mac或其他Apple產品中刪除Apple ID。 .. 於 li.burnleypestcontrol.uk -

#24.正式版iOS 16.4 / iPadOS 16.4 / watchOS 9.4 ... - 電腦王阿達

這次的更新還包含了最佳化iOS 車禍偵測避免誤報的問題。並且針對保固是否到期在「關於本機」的設定選項中可以找到整合所有Apple ID 帳號登錄裝置相關保固 ... 於 www.kocpc.com.tw -

#25.iPhone刪除Apple ID後的9個注意事項 - 人人焦點

蘋果不會償付交通卡餘額或服務費。 當刪除帳戶後,Apple Store 或iTunes Store 餘額會出現什麼情況? Apple ID 一經刪除,帳戶內的未使用的餘額 ... 於 ppfocus.com -

#26.教你如何登出其他Apple 裝置的Apple ID 帳號! - 倫敦印象

【小技巧】Apple ID 移除小技巧,教你如何登出其他Apple 裝置的Apple ID 帳號! 最近iPhone 14 將出,相信許多人已經迫不急待要換新手機,如果打算要將其他Apple 裝置 ... 於 www.londonimg.tw -

#27.Apple ID如何刪除?

Apple ID如何刪除? 註銷帳戶應注意哪些事? 原本使用蘋果手機的人,轉換到Android系統後,短期內若不會使用Apple相關產品,會建議 刪除Apple ID帳號 ,以防個資外流。 於 www.facebook.com -

#28.Google 帳戶

你可以在Google 帳戶中查看及管理個人資訊、活動、安全性選項和隱私權偏好設定,打造你專屬的Google 服務。 於 www.google.com -

#29.如何查看或移除第三方服務或App,使用Apple ID / Google 帳號 ...

使用Google / Apple ID / Facebook / Line 帳號來登入第三方網路服務或App真的 ... 再點擊要移除權限的App前方的『⛔』刪除符號 (以『Swiftkey』為例). 於 www.unclesampig.com -

#30.不想再用Apple ID怎麼辦? 刪除帳號完整步驟看這裡 - ETtoday

一、使用Apple ID登錄Apple的數據和隱私網站。 · 二、在「刪除您的帳號」中,點選「要求刪除您的帳號」。 · 三、在頁面下拉選擇刪除原因,點擊「繼續」。 於 www.ettoday.net -

#31.Apple Trade In流程- Artictle - istanbulhaberleri.online

Macbook唔清楚之前trade iphone係拎舊機去apple store 艾露貓實試:最新 ... 寄一個回收郵寄紙盒來,說明怎麼把iPad內容刪除及妥善包裝,並附上估價信,價格跟在Apple ... 於 istanbulhaberleri.online -

#32.[硬體] 很久沒用的apple id會被系統刪除?! - 看板MAC

後面問了Q2的問題,他說這是有人要嘗試用我的email去申請apple id登入ilcoud, 那封"歡迎使用icloud"的信是只要申請icloud帳號, 系統就會自動寄出但不 ... 於 www.ptt.cc -

#33.如何強制刪除Apple ID 帳號?永久刪除和註銷Apple ID 教學

刪除 帳號之前,可以先透過匯出Apple ID 資料步驟操作一次,能夠匯出Apple ID帳號與裝置資訊,也可以將App Store、iTunes Store、Apple Music、Podcast、 ... 於 mrmad.com.tw -

#34.元大銀行信用卡

Apple 手機限制說明:台灣行動支付APP無法支援Apple手機NFC感應交易功能。 ... 停用、刪除或其他違反本活動注意事項等情事,將喪失本活動回饋資格。 於 www.yuantabank.com.tw -

#35.如何删除Apple ID帐户?

Apple ID 的创建确实提供了很多便利,比如,可以在多个苹果设备间共享文件等,但是当我们有多余的Apple ID帐户的时候,如何删除它呢? 於 www.bilibili.com -

#36.如何强制删除Apple ID账号? 永久删除和注销Apple ID ... - 雷游戏

要注意Apple ID账号被删除后,如果有Mac、iPhone或iPad等装置没有注销,就会导致用户没办法退出iCloud帐号或关闭「寻找我的iPhone」,也会导致设备 ... 於 www.leiyouxi.com -

#37.iOS 16.4 正式推出!完整41 項特色與新增功能重點一次看- 蘋果仁

在iOS 16.4 中,不僅可以讓你直接選擇是否要下載Beta 版而不需要描述檔以外,如果你的開發者帳號不是你這隻iPhone 所登入的Apple ID,蘋果也允許你 ... 於 applealmond.com -

#38.Apple id 刪除icloud - DriftIn

icloud-com-remove-iphone-from-account. 步驟3 點擊從帳戶中刪除按鈕從您的最佳Apple ID卸妆-iOS解锁器. 首先,我们想推荐功能强大的Apple ID删除工具iOS ... 於 driftin.sk -

#39.登入- KKTIX

忘記密碼了嗎? 找不到你想要的登入方式? KKTIX 已於2023/1/1 停用Facebook 及KKID 登入方式。 若你曾用上述方式登入過KKTIX 服務且設定過密碼,請使用KKTIX 帳號密碼 ... 於 kktix.com -

#40.2023 強制刪除Apple ID 指南| 有無密碼都可以輕鬆 ... - iMyFone

1 使用工具強制移除Apple ID · 無需密碼,立即從iPhone/iPad/iPod touch中永久刪除Apple ID。 · 只需簡單3步,5分鐘內把Apple帳號刪除。 · 即使「尋找我的iPhone」已啟用,也 ... 於 tw.imyfone.com -

#41.刪除Apple ID 簡易教學,2分鐘就能輕鬆刪除! - 洋蔥網通

在iPhone 上的「設定」,點擊最上方的Apple ID。 · 滾動到最下方點選「登出」。 · 輸入你要刪除的 Apple ID 密碼。 · 選擇是否要保留iCloud 數據的副本。 於 www.onion-net.com.tw -

#42.【科技新知】怎麼刪除Apple ID?註銷帳戶前要注意哪些事?

步驟一點擊下面的Apple官方網頁連結,並登入你的Apple ID帳號。 ... 步驟二接著往下滑,選擇「刪除你的帳號」。 步驟三選擇你想刪除帳號的原因,按下「繼續 ... 於 www.jyes.com.tw -

#43.交易查詢 - 悠遊卡股份有限公司

Apple Store Google Play. 悠遊卡Line官方帳號. line logo. Line-QRcode. 小幫手嗶寶. chatbot-img. 【建議您可安裝資安防護軟體,來保障您的行動裝置安全】. 於 www.easycard.com.tw -

#44.SmartThings Find | 應用程式與服務| Samsung 台灣

* 你需要在裝置上設定你的Samsung Account。啟用此功能後,你的指紋和虹膜等生物特徵辨識資料將從裝置中刪除。 * 從Android 9 和更新版本的 ... 於 www.samsung.com -

#45.LINE貼圖超值方案春季回饋活動辦法

每個LINE帳號僅能於一台裝置上使用一個Apple ID或Google帳戶訂購。 ... 或者請求刪除所蒐集之個資,將無法參與本活動或收到活動相關通知與獎勵。 於 creator-mag-tw.line.me -

#46.蘋果推出全新Apple ID 私隱管理網站讓用戶刪除 ... - 流動日報

蘋果率先在歐盟提供資料下載和停用帳號服務. 另外如果你的Apple ID 是在28 個歐盟成員國(包括即將脫歐的英國)以及非歐盟的冰島、列支敦士登 ... 於 www.newmobilelife.com -

#47.刪除iCloud 帳戶時該怎麼辦

如何在我的iPhone 上刪除其他人的Apple ID? 這篇文章分享了3 個iCloud ID 刪除器來幫助你刪除Apple 和iCloud ID。 於 zh-tw.fonelab.com -

#48.個人專區 - 遠傳電信FETnet

推薦給你的優惠資費,或是直接登入會員立即看會員等級和遠傳幣資訊。 img. 網路申辦賺更多免出門Sim卡送到家. 了解更多. img. 辦門號/搭商品尊榮再加碼. 於 ecare.fetnet.net -

#49.刪除Apple ID | 如何在有/無密碼情況下從iPhone 移除Apple ID

前往蘋果「資料與隱私權」頁面。 · 登入您的Apple ID,根據提示輸入驗證碼完成雙重認證。 · 點擊「刪除您的賬戶」,然後根據頁面指示完成剩下操作。 於 www.drbuho.com -

#50.SHOPLINE 常見問題

後台資安維護功能 · 商店後台與管理員帳號的雙重驗證設定 · 調整或刪除管理員權限 ... Apple ID 註冊及申請D-U-N-S 鄧白氏編號 · Apple iOS 開發者帳戶 ... 於 support.shoplineapp.com -

#51.檢視及移除與Apple ID 購買項目建立關聯的裝置

在Mac 上開啟Apple Music App。或在PC 上開啟Windows 版iTunes。 · 在Mac 上從選單列選擇「帳號」>「帳號設定」。 · 按一下「管理裝置」。 · 若要移除裝置, ... 於 support.apple.com -

#52.【永久刪除Apple ID 2023】最快只需1秒鐘!強制 ... - YouTube

刪除Apple ID 最快工具Tenorshare 4uKey, 刪除icloud 帳號 很簡單! ... 使用Tenorshare 4uKey1分鐘移除apple id 和icloud刪除 … Show more. Show more ... 於 www.youtube.com -

#53.關於Apple ID永久刪除常見問題解答 - 每日頭條

您的帳戶已經刪除,您就無法訪問使用這個Apple ID 購買的任何App Store、iTunes Store 和iBooks Store 服務。這些服務包括但不限於:更新已購買的應用 ... 於 kknews.cc -

#54.個人數位金融-個人網路銀行 - 臺灣土地銀行

(五) 刪除任一「約定轉入帳號」應如何辦理? ... 本行個人網路銀行可支援Windows及Apple Mac個人電腦作業系統,如您使用手機或平板電腦,敬請下載安裝本行行動銀行APP ... 於 www.landbank.com.tw -

#55.會員登入| NativeCamp.

用其他帳號登入. Apple logo 用Apple帳號登入 · Facebook logo 用Facebook帳號登入 ... App Store · Google Store. 如果您忘記註冊的電子郵件聯絡我們. 於 nativecamp.net -

#56.有關如何刪除ID Apple帳戶的完整指南 - Apeaksoft

從iPhone,iPad和iPod刪除Apple ID ... 打開Apple設備並找到“設置”應用。 然後在“設置”屏幕頂部選擇Apple ID標語。 找到您的Apple設備,然後選擇“設備”選項 ... 於 www.apeaksoft.com -

#57.如何在没有密码的情况下删除Apple ID [2023详细步骤]

本文介绍如何在不使用密码的情况下从iPhone删除Apple ID。 我们将为您提供4种方法。 使Apple产品如此受欢迎的一件事是其每个设备中内置的安全功能。 於 zh-cn.fonedog.com -

#58.如何[完全和完全刪除] Apple ID - iOS的數據恢復

步驟1在“數據和隱私”上登錄Apple ID。 請瀏覽資料與私隱 在瀏覽器上,使用要刪除的Apple ID登錄。 如果您忘記了ID或密碼,請 ... 於 zh-tw.ios-data-recovery.com -

#59.「幾萬塊的電子書」一夕全沒!日本知名漫畫家久沒登入遭刪除 ...

日本漫畫家大和田秀樹以《鋼彈》作品聞名,日前他在推特上抱怨,由於太久沒有登入電子書平台eBookJapan導致帳號被系統自動刪除,他花了幾萬日圓收藏的 ... 於 udn.com -

#60.女星點開這畫面秒收8則手機通知被盜刷2.6萬哭慘:晴天霹靂

李芳瑜稍早在臉書宣布自己Apple ID被盜,指清晨時她接到通知Apple ID試圖刷卡的信件,她認為是被盜刷立刻要反應,便直接點進信件中的客服連結「Apple支援 ... 於 www.chinatimes.com -

#61.強制刪除apple id ptt2023-精選在臉書/Facebook/Dcard上的 ...

軟體啟用鎖定ptt iphone啟用鎖定解除啟用鎖定破解強制刪除apple id ... 也許你可以透過這方法來強制清除Apple ID 和iCloud 帳號,從iOS 裝置清除 ... 於 year.gotokeyword.com -

#62.如何從您的Apple ID 中刪除設備|最好的家 - أحلى هاوم

設備列表包括 蘋果ID 您在所有Apple 設備上使用同一個Apple ID 帳戶登錄的帳戶。 這可能包括MacBook、iPad、iMac 和iPhone 和Apple Watch 等等。 然後,您可以在任何其他 ... 於 www.a7la-home.com -

#63.刪除Apple ID 真的好簡單,強制移除學這4 招有無密碼都可行

前往官網privacy.apple.com,鍵入Apple ID 及密碼。在Apple ID 資料頁中找到「刪除您的帳號」>「要求刪除您的帳號」,點擊「開始」。 於 passvers.com -

#64.天堂M:最新資訊

活動【技能書販售活動】(更新道具刪除時間提醒)2023/03/27. 活動【ADIOS 冬天組合包】2023/03/25. 活動【成長簽證】(2023/3/22更新任務)2023/03/22. 於 tw.beanfun.com -

#65.Apple id 移除裝置

怎么去除苹果手机ID? - 百度知道 · 苹果id如何删除(iphone的id怎么退出) · 【網路工具】iphone啟用鎖定不給登! Apple ID帳號密碼都。 · 從「尋找我的iPhone ... 於 gt.dentical.co.uk -

#66.在刪除Apple ID 時遇到麻煩? 以下是刪除Apple ID 的快速步驟!

刪除 後的效果 · 帳戶被刪除後會發生什麼? · 1.刪除與Apple ID關聯的設備. 移除設備– 在網絡上; 移除設備– 在iOS 設備上 · 2. 禁用查找我的iPhone、iPad、Mac. 禁用“查找我的 ... 於 zh-tw.gadgetarq.com -

#67.Sign In - Global Interpark

Save My Email | I forgot my Password. Sign In. facebook weibo alipay apple. Please click the logo above to sign in using Facebook, Weibo or AliPay account ... 於 www.globalinterpark.com -

#68.Apple ID 帳號也能自己刪!傳蘋果將推出新版隱私管理功能

據AppleInsider的報導,過去蘋果用戶若要刪除個人Apple ID帳號、存取或刪除個人iCloud 相關檔案數據資料,需與蘋果客服聯絡。待未來更新版的Apple ID ... 於 3c.ltn.com.tw -

#69.【強制刪除Apple ID】有無密碼都可以永久登出 ... - Tenorshare

方法4: 使用Apple 官方方法刪除和註銷Apple ID · 需要訪問Apple資料和隱私登錄頁面, 登入Apple ID 帳號。 登入Apple ID 帳號刪除 · 閱讀介面關於刪除Apple ... 於 www.tenorshare.tw -

#70.iPhone5 S+C完全攻略 - 第 92 頁 - Google 圖書結果

在全世界各地進行靦訊通話,只要有對方的 App | e ID 或是 E 一 maH 的話'就可以跟 ... 在這裡設定的帳號也可以在日後變更'而且 Apple 產品的使用者進行靦訊對話了 o ... 於 books.google.com.tw -

#71.5 種有無密碼都能強制刪除Apple ID 的方法 - 哇哇3C日誌

這是已知密碼的狀態下,透過登入Apple ID 資料與隱私頁面,進行「刪除Apple ID」帳號,但是會看到這裡的人,一定是想不起來Apple ID,所以請跳至下一 ... 於 ez3c.tw -

#72.常見問題- HA Go - 醫院管理局

請於下次覆診時帶同香港身份證前往醫管局貼有「HA Go」標誌的櫃檯*刪除帳戶,然後 ... 但您需在Apple App Store、Google Play或華為AppGallery重新安裝HA Go應用程式。 於 www2.ha.org.hk -

#73.Iphone 移除apple id |4YG7S8I| - hasslefreehosting.co.uk

忘记Apple ID密码注意:移除iCloud 账号前请备份。 輕輕鬆鬆強制刪除Apple ID,新手用家友好,在家就能一鍵將Apple ID 還能刪除4 位/6位/Face ID 或Touch ... 於 gq.hasslefreehosting.co.uk -

#74.Apple ID 忘記密碼別慌!4uKey 三步驟刪除iPhone 上 ... - 蘋果迷

Apple 各項功能與服務的帳號,例如App Store、iCloud、Apple Music、iMessage、FaceTime ... Tenorshare 4uKey:Apple ID密碼破解,快速刪除Apple ID. 於 applefans.today -

#75.救命啊!我的帳號被鎖了– 《激鬥峽谷》封測玩家客服

如果我的帳號還是不符合服務條款怎麼辦? 你的帳號會在30天後遭到刪除。若你使用社群帳號登入(Google、Apple ID、Facebook等) ... 於 support-wildrift.riotgames.com -

#76.Q哥

我們設有專業維修部門,專門拆解研究Apple各項產品的主機板、電路,讓客戶可以省下許多時間與金錢,幫你有效解決Apple各項的疑難雜症。 然而我們在維修師培訓上也不 ... 於 www.qek888.com