初級會計學台大的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦彼得.杜拉克寫的 精讀杜拉克:嚴選「現代管理學之父」最具影響力的10篇大塊文章 可以從中找到所需的評價。

另外網站會審叢書 - 証業出版也說明:編號:, 11, 全一冊 760元. ISBN 978-986-99077-0-5 條碼9789869907705. 書名:, 會計學-理論與應用. 作者:, 李宗黎、林蕙真, (包含課本習題解答).

元智大學 文化產業與文化政策博士學位學程 丘昌泰、劉宜君所指導 楊澤之的 臺灣文博會與文化創意產業發展研究: 設計思維的反思 (2020),提出初級會計學台大關鍵因素是什麼,來自於設計思維、臺灣文博會、文化創意產業、杭州文博會、開普敦設計博覽會。

而第二篇論文國立臺灣大學 生物產業傳播暨發展學研究所 王俊豪所指導 林錦藤的 政府全面實施電動屠宰後有色肉雞產業經營效益之評估 (2019),提出因為有 有色肉雞、電動屠宰、經營效益的重點而找出了 初級會計學台大的解答。

最後網站【詢問】林玉華老師-初級會計學一 - 日本打工度假攻略則補充:林玉華老師-初級會計學(二) - 國立中山大學開放式課程(National Sun ...國立中山大學開放式課程804高雄市鼓山區蓮海路70號│服務信箱:acazab@mail. nsysu.edu.tw 國立 ...

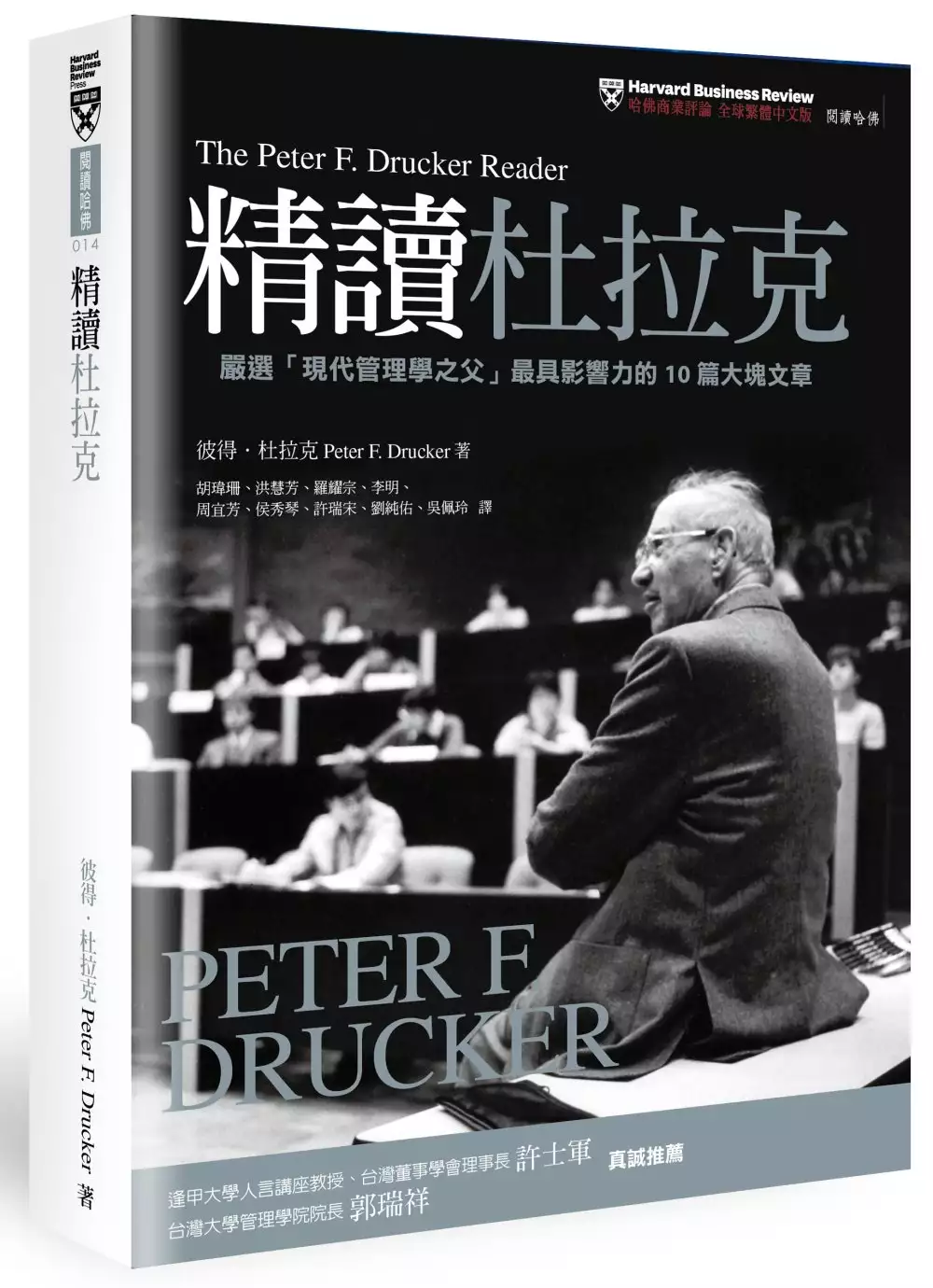

精讀杜拉克:嚴選「現代管理學之父」最具影響力的10篇大塊文章

為了解決初級會計學台大 的問題,作者彼得.杜拉克 這樣論述:

彼得.杜拉克(Peter F. Drucker,1909~2005年)是管理界最著名的思想家之一,被譽為「管理大師中的大師」。本書集結杜拉克發表在《哈佛商業評論》的文章,透過他在管理學的深刻思維,得以觀照當代,並找到未來。 杜拉克創立「彼得杜拉克非營利管理基金會」(the Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management),曾擔任13個國家的政府顧問,以及許多公部門和大企業的顧問工作。一生著作及出版了39本管理相關的書籍,並翻譯成七十種語言。2002年獲頒美國最高的平民榮譽獎「總統自由勳章」(the Presidential M

edal of Freedom),並曾接受奧地利和日本政府頒發的獎章。 「管理」能成為一種概念、實務和專業,絕大部分要歸功於杜拉克。近半世紀以來,他在《哈佛商業評論》著述許多界定管理里程碑的文章,鼓舞、教育了經理人,並形塑了商業世界的未來。 這本書集結杜拉克的這些文章,透過杜拉克廣博的視野,我們看見組織在20世紀晚期,以及21世紀早期歷經的轉變。這些轉變包括:從製造轉變成知識工作、從終身雇用變成短期的約聘關係、從命令和控制式的架構變成扁平化組織,新的管理典範應運而生。 透過本書,經理人可清楚而務實地看見,自己今日應該扮演的角色,像是應承擔什麼責任、和員工及上司的關係為何、如何

做決策,以及讓自己工作更具效能的流程是什麼。 這位本世紀著名的思想家,在本書中清晰地描繪出管理的思維和實務,不論是面對當今或未來的變局,都極具啟發性。 本書涵蓋杜拉克的思維精華,包括: .經理人與領導人的角色與責任 .如何讓組織的目標,與變動世界的現實相契合 .精進效能,而不只是效率 .如何決策 .「知識工作者」的崛起 .「零工經濟」下潛藏的挑戰與風險 .企業從非營利組織學到的管理心法 本書給企業領導人的建議: 「在本身無法勝任的領域,聰明的主管不做決策,也不採取行動,他們會授權給適合的人。畢竟,每個人都有自己不擅長的領域。」 「就算問了『

該做什麼對公司最有利?』也不保證決策一定正確。聰明絕頂的主管也是凡人,會犯錯,也會有偏見。可是如果不問這個問題,就一定會作出錯誤決定。」 「組織需要的,不是聰明的天才,而是認真負責、苦幹實幹的人才,那才是公司聘請執行長的用意。」 「電腦能處理的,無非就是簡化的資料。唯有不斷與具體結果進行比對,這些簡化資料才值得信賴,否則必然會誤導。」 「如果我安排某人從事某項工作,他卻無法有所表現,犯錯的就是我。我根本不該責怪那個人。」 「非營利組織比企業更需要管理,因為它們缺乏利潤的規範。」 「有太多人,尤其是專精某個領域的人,對其他領域的知識往往不屑一顧,或認為有聰明的頭腦就

夠了,不需要知識。例如,一流的工程師對自己不懂人情世故,往往自鳴得意……而人力資源的專業人士,也常常對自己不懂初級會計或計量方法引以為傲。其實這種以無知為傲的心態,會讓自己走向失敗。」 作者簡介 彼得.杜拉克(Peter F. Drucker,1909~2005年) 出生於奧地利,是教授、顧問,也是作家。他是管理界最著名的思想家之一。他創立「彼得杜拉克非營利管理基金會」(the Peter F. Drucker Foundation for Nonprofit Management),曾擔任13個國家的政府顧問,以及許多公部門和大企業的顧問工作。他一生著作及出版了39本管理相關

的書籍,並翻譯成七十種語言。他在2002年獲頒美國最高的平民榮譽獎「總統自由勳章」(the Presidential Medal of Freedom),並曾接受奧地利和日本政府頒發的獎章。 推薦序 一位以管理為他最愛的偉大思想家──悼念大師杜拉克 逢甲大學人言講座教授 許士軍 導讀 永不過時的杜拉克管理思維 台大管理學院院長 郭瑞祥 第一章 執行長開啟執行力的九把鑰匙 What Makes an Effective Executive 第二章 打造與時俱進的策略 The Theory of the Business 第三章 管理企業效能 Managing fo

r Business Effectiveness 第四章 催生有效的決策 The Effective Decision 第五章 人事決策怎麼做 How to Make People Decisions 第六章 他們不是員工,只是為你工作 They're Not Employees, They're People 第七章 生產力新挑戰 The New Productivity Challenge 第八章 跟非營利組織學管理 What Business Can Learn from Nonprofits 第九章 打造全新的組織社會 The New Society of Organiza

tions 第十章 杜拉克教你自我管理 Managing Oneself 推薦序 永不過時的杜拉克管理思維 本書收錄了彼得.杜拉克的十篇文章,對於許多年輕的讀者而言,彼得.杜拉克是上個世紀的人物,雖然他是管理學之父,但年輕人可能會懷疑他的文章是否過時,或是不符合現今快速變動世代之趨勢。 科技會演化,商業模式會變化,當然管理的理論也有可能需要調整,但好的理論仍具有歷久彌新的特性,可以適用在多年之後。 彼得.杜拉克作為管理大師,最重要的貢獻在於他的原創性,影響了現今許多管理的思潮,因此,在這個時候重新閱讀他的文章,讀者可以用一個較為開放的態度,重新整合這些觀念,溫故

而知新。 這十篇文章,我試著用一個簡單架構說明,以幫助讀者更容易整合這些觀念。如圖所示,專業工作者需要循序漸進培養三層能力,分別是底層的管理力,中層的經營力,與最高層的領導力。 第一層的管理力,是自我管理力(第十章)與生產力(第七章)。第二層的經營力,是整合事物的經營能力,更是主管需要培養的各種能力,包括效能(第三章)、決策(第四章)、人事(第五章)、溝通(第六章)。第三層是領導力,也是高階主管需要培養的能力,分別是執行(第一章)、策略(第二章)、使命(第八章)、變革(第九章)。 當然,這樣的分類不是很完美,但建議讀者先從第十章的〈杜拉克教你自我管理〉讀起,因為那是彼得.杜拉

克非常精彩的一篇文章。他談到身為知識工作者,必須當自己的老闆(執行長),也就是要懂得建立自己的職涯藍圖。他提出幾個步驟讓專業工作者自己省思:(1)我如何學習?(2)我如何做事?(3)我如何待人?(4)我的價值觀?(5)我的長處及短處? 藉由這樣的分析,在整個職涯發展中,不斷地學習新知,不斷地精進管理力,不斷地培養經營力,最後以價值觀及願景驅動自己的人生下半場,換言之,自我管理這篇文章正好是十篇文章的總結,從工作職場的學習,再進入中階的做事、做人,再進入以願景驅動的領導者。 接下來,可以再讀第一章〈執行長開啟執行力的九把鑰匙〉,這篇文章雖然是寫給高階主管看的,所提出的九項建言也正是從

管理、經營、領導必須歷練的能力。包括了訂計畫、訂次序、作決策、有擔當、懂溝通、會變革、肯學習。第一篇文章是彼得.杜拉克生前最後一篇文章,是寫給有志於當執行長的人,正好跟第十章的「自我管理」,每位專業工作者要作自己的職涯執行長前後呼應。 閱讀了第十章及第一章之後,讀者可依自己的興趣選讀自己喜歡的文章,也可以將其餘文章當作是第一篇文章的延伸閱讀,了解策略、了解決策、了解人事、了解溝通、了解變革……等。 在第二章〈打造與時俱進的策略〉中,杜拉克認為,每個組織都該有一套「經營理論」,如果沒有清楚、一致、重點明確的理論,便無法成長。但他也強調,這套理論必須與時俱進,否則公司會停滯不前。

在第三章〈管理企業效能〉中,杜拉克認為企業經理人的第一要務,以及持續性的責任,是努力從目前已經運用或可用的資源,取得最佳的可能經濟成果。 在第四章〈催生有效的決策〉中,杜拉克認為主管想要發揮高效能,在決策上,就必須集中心力,鎖定少數重要的決策,而不是事無巨細地什麼決定都握在自己的手裡。因此,在作出決策時,他們會循序進行六大步驟:分類、定義、設定範圍、決定、行動、測試。 在第五章〈人事決策怎麼做〉中,杜拉克認為影響最為久遠、也最難回復的決策,莫過於人事決策。有效的升遷與人員部署決策,有幾個重要步驟:(1)通盤思索工作的任務;(2)檢視多個潛在的合適人選;(3)深思熟慮候選人的評量辦

法;(4)找幾個曾與候選人共事的人討論;(5)確保新任職者了解他的工作。 在第六章〈他們不是員工,只是為你工作〉中,杜拉克認為今日的企業更需要密切關注為他們工作的所有人員的健康與福祉。知識工作者在全體勞動力中只占少數,但他們已成為財富與職位的主要創造者。每個企業的成功將日益取決於其知識工作者的績效。因此應該聚焦於知識工作者的生產力,他們的關鍵特徵是,他們不是勞動者,而是資本。 在第七章〈生產力新挑戰〉中,杜拉克認為已開發國家經理人目前的最大挑戰,是提高知識和服務工作者的生產力。生產力大增背後的主要力量,是更聰明地工作。 在第八章〈跟非營利組織學管理〉中,杜拉克認為企業師法成功

非營利組織的第一課,可以從非營利組織的使命及其要求開始。非營利事業把組織聚焦在行動。它定義出實現重大目標所需的具體策略。它創造出有紀律的組織。光是這一點,就足以預防大型企業最常見的慢性病:把始終有限的資源打散分配給「有趣」或看起來「有利可圖」的事情上,而不是集中在非常少數幾個生產工作上。 在第九章〈打造全新的組織社會〉中,杜拉克認為我們的年代正位於轉型期,在這樣的社會,知識是個人與整體經濟的主要資源。每個組織的目的與功能,無論是營利或非營利,皆在將專門知識整合進共同任務中。每個組織必須將變革管理納入組織架構中,尤其應該運用三項系統性的實務做法:第一是持續改善組織做的每件事。第二,每個組織

都該學習善加運用知識,換言之,從自己的成功中發展下一代的應用。最後,每個組織必須學會以系統化方式創新。 另外要提醒的是,文章所舉的例子多半是上個世紀的公司,這對大多數讀者來說可能不習慣,或許讀者可以藉此練習,能否抽換成現今的知名企業,這樣的練習也可驗證這些理論的適用性。管理的文章多半是情境式分類研究後的結果,不會像科學那麼精準,但若能解釋大部分現象,與讀者自己經驗相符合,這樣的文章也算是幫助我們更有系統建立管理的思維架構,願各位讀者都有收獲。 台大管理學院院長 郭瑞祥 第5章人事決策怎麼做How to Make People Decisions要做出優質的人力部署與升遷決策,並沒有魔

法可仰賴,唯有靠努力經營,以及有紀律的思考。本文為經理人提供四大基本原則,以及五大決策步驟。彼得.杜拉克 Peter F. Drucker高階主管花在管理人員和做人事決策的時間,比做任何事的時間都多。他們原本就該如此。影響最為久遠、也最難回復的決策,莫過於人事決策。然而,大多時候,高階主管有關升遷和人力部署的決策都很糟糕。綜觀各項資訊,他們的打擊率不超過0.333,也就是說,這類決策最多只有1/3是正確的,有1/3只達到起碼的效益,另外還有1/3根本是失敗。在管理的任何其他領域,我們都不會容忍如此糟糕的績效。沒錯,不需要、也不應該容忍。當然,做人事決策的主管絕對不可能完美,但是決策成功率應該要

接近百發百中,尤其這是大家了解最多的管理領域。不過,還是有些高階主管的人事決策近乎完美。在珍珠港事件時期,美國陸軍的所有將官都年事已高。年輕的一代雖然沒有人歷經戰鬥的考驗,也不曾參與重要的部隊指揮行動,但第二次世界大戰結束時,美國所擁有的將官人數之多,能力之強,都是各國陸軍前所未見。他們每一位都是由陸軍參謀總長喬治・馬歇爾(George C. Marshall)親自挑選。他們儘管不是個個出類拔萃,但基本上沒有一個一敗塗地。小艾弗烈・史隆(Alfred P. Sloan, Jr)經營通用汽車(General Motors)的四十幾年裡,親自挑選每一名高階主管,甚至包括製造部門經理、會計長、工程經

理,甚至是最小的配件部門的總技師。以今日的標準,史隆的眼光和價值觀可能顯得狹隘。確實如此,因為他只關注通用汽車的績效。然而,他把適當的人放在適當職位上的長期表現無懈可擊。基本原則對人的判斷,不可能不出錯,至少凡人不可能。不過,有少數高階主管很認真看待人事決策,用心做相關決策。馬歇爾和史隆是截然不同的人,但是在做人事決策時,他們都遵循大致相同的一套原則,而且是相當刻意這麼做,這些原則如下:若我派某人擔任某項職務,他卻表現不佳,那麼,錯誤在我。我不能責怪那個人;我不能引用「彼得原理」(Peter Principle,編按:在層級制度中,按員工能力拔擢,員工最後勢必會升遷到不能勝任的職位。);我也不

能抱怨。是我做了錯誤決定。

臺灣文博會與文化創意產業發展研究: 設計思維的反思

為了解決初級會計學台大 的問題,作者楊澤之 這樣論述:

臺灣文博會歷經多年營運,已初具規模且獨樹一幟,對我國文化創意產業的發展、藝術與設計教育的推廣以及策展和會展產業人才培育貢獻殊偉。本研究主要探討臺灣文博會與文化創意產業兩者之間的發展關係。以設計思維理論為核心,提出以設計思維觀點檢討臺灣文博會於設計、服務與營運之問題和挑戰,並透過設計思維理論重構臺灣文博會的推動框架,以創造產業價值鏈效果。本研究以中國杭州文博會與南非開普敦Design Indaba兩個展會為案例,以本文所界定之設計思維理論,深入分析案例於會展規劃、營運、服務以及對相關產業之影響;同時針對臺灣文博會主辦單位、承辦單位、參展廠商及表演團體等利害關係人以及與本研究議題相關之學者和專家

、非營利組織等進行深度訪談,以受訪者之實務經驗納入本研究的定位設計、展場設計以及鏈結設計等進行分析與比較。研究發現,臺灣文博會存在品牌定位不明確、權責劃分不清晰、場館使用不合宜、資料存取不便利、學術專業不深入、產業鏈結不確實等六大待解問題,探究其原因實為文博會於展會規劃及會務發展的營運困局。據此,臺灣文博會可借鑑本文案例杭州文博會及Design Indaba各擅勝場的營運經驗,亦可透過本研究以設計思維理論為基礎所提出的政策建議,以期解決臺灣文博會現下營運之困境,進而帶動我國文化創意產業永續發展。

政府全面實施電動屠宰後有色肉雞產業經營效益之評估

為了解決初級會計學台大 的問題,作者林錦藤 這樣論述:

「有色肉雞」,長期以來一直是我們重要的民生必需品,年產值接近200億元,雖然白色肉雞市場佔有率有逐年提高的跡象,可是牠仍然是我國重要的產業之一。「電動屠宰」是政府近十多年來對畜禽產業主要的推動政策,有色肉雞起步較晚,產業結構或是經營效益難免會產生變化,尤其對生產者及運銷業者比較有重大的影響,至於影響程度如何?相關單位或是業者該如何處理與應變?這是本研究的主要動機。 本研究在2019年7月以問卷調查方式訪查110位生產者及10位運銷業者;利用「財務比率分析法」來了解受訪者的經營效益在政府全面實施電動屠宰之後是否有成長或是衰退,以做為此項政策成功或是失敗的衡量指標。財務比率分析法的內容包含

:安定能力、獲利能力、活動能力、經營能力及成長能力等五力,其中每一個項目中又有幾個計算公式,總共有15個衡量公式。 本研究發現,有色肉雞生產者及雞販運輸業者除了負債比率有降低,其餘14個衡量公式皆有成長,這顯示政府在2014年全面實施電動屠宰的政策是對全民有利的;當然後續仍然有不少問題,諸如,生產者方面仍有偏高的比率交給雞販銷售、契約產銷的比率不高、不太願意加入有色肉雞相關的組織,運銷業者方面宜再積極輔導提高大規模業者的雞隻先進入電動屠宰的比率、或是讓這些大規模的業者參與電動屠宰場的投資、或是鼓勵消費者到超市或量販店購買、或是鼓勵、補貼零售業者設置冷藏設施、或是採用網路直銷的方式等方式來

改善或是加強。

初級會計學台大的網路口碑排行榜

-

#1.NCCU Moodle 數位教學平台: 商學院-College of Commerce

3. 本年課程以IFRSs 2013年版為主,並說明最新規定為基準: 教師: 許崇源; 助教Teaching Assistant: 王淑珍; 助教Teaching Assistant: 鄭亦珺 · 1031_000318011_初級會計學 ... 於 moodle.nccu.edu.tw -

#2.會計學推薦書*** KAENEWS.COM ***

推薦書籍· 一、會計學:理論與應用(作者林蕙真) 各大學初級會計學用書。 ... 建議您可以買台大老師出版的初級會計開始學起,若是想知道基本得像似切分 ... 於 kaenews.com -

#3.會審叢書 - 証業出版

編號:, 11, 全一冊 760元. ISBN 978-986-99077-0-5 條碼9789869907705. 書名:, 會計學-理論與應用. 作者:, 李宗黎、林蕙真, (包含課本習題解答). 於 www.careerjust.com.tw -

#4.【詢問】林玉華老師-初級會計學一 - 日本打工度假攻略

林玉華老師-初級會計學(二) - 國立中山大學開放式課程(National Sun ...國立中山大學開放式課程804高雄市鼓山區蓮海路70號│服務信箱:acazab@mail. nsysu.edu.tw 國立 ... 於 jpgooverseas.com -

#5.專任教師 - 靜宜大學會計系

名稱. 陳欣妤. CHEN, HSIN-YU · 連絡電話. 13210 · 信箱. [email protected] · 個人著作參考網址. 請點選這裡 · 最高學歷. 臺灣大學會計系博士 · 研究專長. 財務會計、管理會計 ... 於 acc.pu.edu.tw -

#6.高點會計網

提供會計師考試,記帳士考試,會計類公職考試,會計相關特考資訊,考古題解答,考試用書,雲端課程,考試心得,高點人氣名師群執教,連年榜上有名,輔考成績勇冠全國! 於 cpa.get.com.tw -

#7.初級會計學課程在PTT/Dcard完整相關資訊

提供初級會計學課程相關PTT/Dcard文章,想要了解更多台大開放式課程會計、初會線上課程、會計學開放式課程ptt有關歷史與軍事文章或書籍, ... 於 historyslice.com -

#8.教學宗旨-國立成功大學會計學系暨財務金融研究所

【會計學系大學部】. 本系以精研會計學術及培育會計專業人才為宗旨,在教學方面,兼顧理論與實務,注重四育均衡發展,在課程方面,採取循序漸進之方式,由基礎學科進而 ... 於 www.acc.ncku.edu.tw -

#9.會計系讀書計畫

Yu-Ting Lin 林毓庭,就讀於臺灣大學會計學系,預計將於2017 年畢業。 ... 像是台大會計系就要求同學說明未來的「職涯規劃」以及500字的報考動機;輔 ... 於 bibliotheque-saintmartindefontenay.fr -

#10.初級會計學課程在PTT/Dcard完整相關資訊 - 小文青生活

會計 薪水行情· 會計薪水低· 台大會計系出路· 台大會計ptt · 台大會計課程.圖片全部顯示找Python 會計系統相關社群貼文資訊| 運動貼文懶人包-2021年11月tw ... 於 culturekr.com -

#11.初級會計學英文的評價費用和推薦,EDU.TW、DCARD

初級會計學 英文的評價費用和推薦,在EDU.TW、DCARD、YOUTUBE、PTT.CC和這樣回答,找初級會計學英文在在EDU.TW、DCARD、YOUTUBE、PTT.CC就來教育學習補習資源網, ... 於 edu.mediatagtw.com -

#12.會計學系學士學分班 - 東吳大學推廣部

初級會計學 (甲)_[遠距教學]. 報名時間:2022-07-18~2022-08-28 上課日期:2022-09-05~2023-01-02 ; 中級會計專題(A)_[遠距教學]. 報名時間:2022-07-18~2022-08-25 上課 ... 於 www.ext.scu.edu.tw -

#13.初級會計學課程的網友經驗分享跟推薦,在資策會、教師e學院

關於初級會計學課程的內容與資訊,有3篇Facebook的貼文內容,其中有銀行家尼莫、職涯成長 ... 若要自修,推薦台大林蕙真老師的[會計學新論],有心的話可以到很多學校旁聽 於 edutw.rankintw.com -

#14.初會原文書| 飛比價格

原文書初等會計學初會大一必修必備原文書(二手) · 初級會計學原文書初會principles of financial accounting IFRS edition · financial accounting 3e 會計初會台大管理學院 ... 於 feebee.com.tw -

#15.商會類轉學考 - 志光/志聖/學儒/超級函授

轉學考會計學其內容主要為初級會計學之範圍,各學校多為選擇題加申論題之出題方式, ... 台大的考題向來都是原文選擇25題,但每題都相當難(不亞於研究所,更勝於高考), ... 於 easywinneokant.weebly.com -

#16.靜宜大學會計學系 - ColleGo!

理論課程講述法: 初級會計學、中級會計學、財務會計專題、高級會計學、審計學、成本會計、管理會計等課程上課時以講述為主,學生需反覆練習習題和相關題目 ... 於 collego.edu.tw -

#17.財團法人中華民國會計研究發展基金會- 會計師高考專業學分系列

這些學分包括了初級會計學、中級會計學、高等會計學、成本會計學、審計學、稅務法規及財務報表分析等。 想考會計師?想擔任會計主管?想修齊學分? 於 www.ardf.org.tw -

#18.會計系學校

2008年會計所總排名排名學校學術評價企業評價平均數1 政治大學會計學 ... 主要的課程包含初級會計、中級會計、高等會計、成本會計、審計學、公司法、 ... 於 cpm-mutuelsante.fr -

#19.RE:【閒聊】台北大學問都問 - 巴哈姆特

懶得發低能卡直接發在這裡大一商學院必修修課心得1.初級會計學王教授:講解會計內容非常的清楚,而且因為這學年改成回家自行看影片學習,上課時間只拿 ... 於 forum.gamer.com.tw -

#20.大學商業與管理的會計實習筆記 - Clearnote

Keyword: 商管,台大,會計,accounting. ... 初級會計-基本概念. 572. 6. Della · 【初會】相關概念與題型整理((更新中 ... 拯救期中]初級會計學. 於 www.clearnotebooks.com -

#21.會計學入門、初級會計自學在PTT/mobile01評價與討論

在初級會計學台大這個討論中,有超過5篇Ptt貼文,作者vikk33也提到獨家》世界更想看到台灣!國際大出版社Brill 將出版學術級台灣百科 ... 於 university.reviewiki.com -

#22.國立中興大學會計系- 首頁

本系為台中地區唯一國立大學會計學研究所,肩負培育高階專業人才、提升產業經營競爭力之責任,專業化、資訊化、實務化、結合財經法律等多元化的專業養成教育。 於 gia.nchu.edu.tw -

#23.國立彰化師範大學會計學系暨研究所

本系〈含前身商業教育學系〉學士及碩士班畢業校友已取得國內外大學博士學位者已達數十人,服務於大學院校會計相關科系。就業方面,除高普考外,本系畢業學生一向為四大會計 ... 於 acc.ncue.edu.tw -

#24.391 - NTU Sweety Course

流水號 授課對象 課號 課程名稱 學分 課程識別碼 全/半年 必/選修 授課教師 加選方式 21898 會計系 Acc1007 經濟學甲上 3 702 106A1 全年 必帶 朱敬一 2 76037 會計系 Acc2012 商業應用軟體 3 702 12020 半年 選修 王春笙 3 12266 會計系 Acc2009 民法概要乙 3 702 173B0 半年 必帶 游啟璋 3 於 ntusweety.herokuapp.com -

#25.臺大會計系學生會- 【課務資訊】 許多同學勢必對加簽很有興趣 ...

【課務資訊】 許多同學勢必對加簽很有興趣其實在開學前有些事情可以先做讓加簽大地跑得更加踏實以下內容轉自ptt 分別為陳彥行老師投資學孔令傑老師商管程式 ... 於 zh-tw.facebook.com -

#26.會計學(上)_第1講 - 健康跟著走

初級會計台大 - 會計又被稱作商業的語言,也因此被列為臺大管理學院五系的大一必修課。...課程,包括初級會計、中級會計、高級會計、審計、稅法等等,畢業後如果選擇 ... 於 video.todohealth.com -

#27.國立臺灣大學會計學系暨研究所碩士班 - 山野蔬食

點選「初試」或是「複試」日期,就可以直接觀看榜單,到該校碩士班招生網頁最新消息喔 研究所招生; 2022-06-02 2022台大會計學系畢業祝福加強版-轉益多師,六六啟 ... 於 poinor.acmjeux.fr -

#28.會計學含概要_記帳士(千華數位_線上課程) - momo購物網

會計學 的準備重點在於會計準則公報(包含IFRS)之研讀及試題演練,但會計準則公報(包含IFRS)並非皆為會計學的考試範圍,為避免考生浪費時間在非重點(因為命題範圍以初級 ... 於 www.momoshop.com.tw -

#29.會計學新論第十版下冊台大教授幸世間審定李宗黎林蕙真著

會計學 新論第十版下冊台大教授幸世間審定李宗黎林蕙真著購買會計學新論第十版下冊 ... 「金榜筆記」會計學線上課程獻給會計學真的很爛的你(初級會計學、會計學概要) ... 於 shopee.tw -

#30.Re: [問題] 初級會計學- 看板Transfer - PTT網頁版

把AP整本的習題都最一次,還有餘力挑鄭爺爺或是林慧真老師的會計學新論其中一本 ... 這本比台大四人幫好多了你可以去書店參考進階: 楊雲民的個體經濟學和總體經濟學 ... 於 www.pttweb.cc -

#31.東海大學會計學系 - Wiki Index | | Fandom

讀書會:詹茂焜先生擔任系主任時創設,由大二以上學長姐帶領,輔助大一新生研讀初級會計學或稱為會計學(一),每週約三小時,通常由兩位學長姐帶領十四位至十五位學 ... 於 college.fandom.com -

#32.初級會計學台大 - 軟體兄弟

初級會計學台大,會計學/陳慧玲教授... 買賣業會計與存貨會計處理-定期盤存制(課程講義) PDF 文件; 永續盤存制-移動平均法(補充資料) 檔案; 存貨敘後評價例題(補充資料) ... 於 softwarebrother.com -

#33.會計學之基本概念第一章 - 3people.com.tw - /

會計就像是企業語言,將經營成果及財務情況藉由量化的資訊提供給會計使 ... 第一章會計學之基本概念 ... (A)台北捷運公司(B)台大醫院(C)慈濟功德會. 於 www.3people.com.tw -

#34.【線上課程】陪你一起長大的學習好夥伴-臺師大開放式課程

介紹會計學相關專業知識,包含報表、會計處理和計算、分錄與過帳等。 No.3半導體元件物理. ◇授課教師:劉傳璽. 介紹半導體元件物理的基礎、P-N接面、金氧半場效電 ... 於 www.ceec.edu.tw -

#35.方炳傑:初級會計學教學影片 - 萬事一理- 痞客邦

youtube 上, 我認為最好的會計學教學影片: 方炳傑<-- youtube 頻道以下為播放清單作者自己的播放清單方炳傑會計學第二冊方炳傑會計學第一冊. 於 holmes1234.pixnet.net -

#36.會計學/陳慧玲教授 - 國立臺灣師範大學開放式課程

會計學 /陳慧玲教授 · 活動 · 系統管理 · 課程類別 · 主題大綱 · 最新訊息. 於 ocw.lib.ntnu.edu.tw -

#37.《國立中山大學》初級會計學(二)(林玉華教授)30 ... - YouTube

國立中山大學開放式課程網址http://ocw.nsysu.edu.tw. 於 www.youtube.com -

#38.[評價] 100全林嬋娟會計學原理上下- 看板NTUcourse

由於是初級會計,老師很希望同學能培養興趣,不以死背的方式來學這門學科,所以常常都會先請同學思考處理方法再教授課本內容。 於 www.ptt.cc -

#39.講師介紹 - 宸浩

... 台大會計系; 台北商專銀行保險科; 台北市銀行辦事員; 新竹玻璃製造廠LTD財務經理; 二技、插大、會研所、會計師、記帳士、證券分析師名師. 專長:. 初級會計學. 於 lidapon.azurewebsites.net -

#40.會計學系 - 大學有請

目前台灣擁有二十四所會計學系的學校,分別為文化、中正、台北、中原、台大、成大、 ... 文化大學課程是依不同年級規劃,重視各基礎課程的教育,第一學年以初級會計、 ... 於 www.mcu.edu.tw -

#41.會統系

會計 系專業課程包括各種會計知識,如:成本會計、初級會計、中級會計、高級會計、稅務會計、管理會計、政府會計、審計學、會計資訊系統,與各行業的會計作業(醫院 ... 於 163.28.10.78 -

#42.會計系學什麼 - Invisible training

會計學 系屬於財經學群的會計學類,東吳大學教務長詹乾隆說,會計是企業 ... 業眾信稅務達人挑戰賽說明台大考取學長分享會計人企管系優勢:廣泛學習與3 ... 於 invisible-training.cz -

#43.第13任總統副總統及第8屆立法委員選舉屏東縣選舉實錄

台灣大學法律學系台北市 21 台灣省法學士、美國德州第6屆立法委員、楊芳婉律師事務彰化縣大學奧斯丁分校圖所執業律師管資訊碩士 22 24/06/13男台大法律系、美國南加州 ... 於 books.google.com.tw -

#44.會計學開放式課程ptt :: 軟體兄弟 - 被動收入的投資秘訣

https://www.ptt.cc Re:[請益]非本科系修會計師學分班問題-看板Accounting-批踢踢實業坊想請問我沒有會計基礎想去修北大的初級會計學(王蘭芬)之後再修中會、成本、審計.. 於 investwikitw.com -

#45.[請益] 初會- 看板Accounting - 批踢踢實業坊| 說愛你-2022年5月

初級 會計課程 · 會計學線上課程ptt · 初級會計台大 · 高等會計學開放式課程 · 會計系開放式課程 · 財務管理開放式課程PTT. 前往[請益] 初會- 看板Accounting - 批踢踢 ... 於 hkskylove.com -

#46.高等會計學

主要的課程包含初級會計、中級會計、高等會計、成本會計、審計學、公司法、證交法等重要的科目,要花時間打好基礎,不然未來一定痛苦 。 會計系日常讀書 ... 於 ediliziaeponteggi.it -

#47.[評價] 109-2 劉順仁會計學原理下- NTUcourse - PTT生活政治八卦

若是通識課程評價,請用[通識] 分類,勿使用[評價] 分類 標題範例:[通識] A58 普通心理學丙林以正 (看完後請用ctrl+y刪除這兩行) ※ 本文是否可提供臺 ... 於 ptt-politics.com -

#48.作者-林蕙真 - 博客來網路書店

查詢關鍵字: 林蕙真, 推薦您可能感興趣的熱門商品 · 初級會計學(第六版) · 會計學:基礎篇(第四版) · 別讓國稅局偷走你的所得 · 稅務法規:理論與應用(14修訂版) · 2022細說金融 ... 於 search.books.com.tw -

#49.Stanley Lin - Medium

2021 年台大會計系畢業,叛逃去金融業。 ... 本系初級會計學據說比其他系開的初級會計學稍難,但我覺得差距不大,都是以激發興趣為導向(或是抹滅興趣,因人而異)。 於 kiwilin1108.medium.com -

#50.中級會計學 - 正修科大開放式課程

《國立中山大學開放式課程》中級會計學(一) (林玉華老師) 10. 2017-08-02. 《國立中山大學開放式課程》中級會計學(一) (林玉華老師) 9. 2017-08-02. 於 ocw-fms.csu.edu.tw -

#51.師資陣容-陳建中助理教授(與會研所合聘)

陳建中,2008,以學生為主體之初級會計學教學-以弊案教學為例(上),會計 ... 陳建中,1992, 股價漲跌幅限制對事件研究影響之模擬分析台大會計學系碩士學位論文,。 於 fm.mgt.ncu.edu.tw -

#52.會計學原理上 - 台大課程地圖

開課年度 課號 班次 課名 學分數 全半年 授課教師 時間(教室) 110‑1 MGT1001 03 會計學原理上 3.0 1 蔡彥卿 三789五789 110‑1 MGT1001 03 會計學原理上 3.0 1 蔡彥卿 三789五789 110‑1 MGT1001 04 會計學原理上 3.0 1 林嬋娟 四789 (管二104) 五789 (管... 於 coursemap.aca.ntu.edu.tw -

#53.109專技高考會計師心得-朱德-公職王 - 康軒三下

١٦/٠٢/٢٠٢٢ 2022台大轉學考招生簡章111台大轉學考招生簡章簡章公告/考試資格/報名 ... 轉學考會計學其內容主要為初級會計學之範圍,各學校多為選擇題加申論題之出題 ... 於 sinfrenosleague.es -

#54.《國立中山大學》初級會計學(二)(林玉華教授)01 ... - YouTube

《國立中山大學》 初級會計學 (二)(林玉華教授)01-Accounting for Receivables(Ch.8). 15,357 views15K views. Mar 26, 2019. 於 www.youtube.com -

#55.「初級會計學ptt」懶人包資訊整理(1) - 蘋果健康咬一口

讓手術病人回家以後能更順利掌握傷口癒合情況,台大醫院與台灣大學合作耗時三年開發「智慧術後傷口追蹤系統(AI-SWAS)」,患者只要拍照上傳手機APP,利用人工智慧(AI)演算 ... 於 1applefit.com -

#56.【賣\會計】 初級會計學Financial Accounting - 台大教科書板

書名:Financial Accounting 2e作者:weygandt kimmel kieso出版社:Wiley說明或參考網址:http://i.imgur.com/F1BzSKQ.jpg書況:6成新,有筆記劃記及 ... 於 www.webptt.com -

#57.中級會計學ptt

初級會計學 教學; 「中會比初會難10倍」; 4; 陳坤志老師; 216; 哪一學年度修 ... 我就買了林蕙真老師的中級會計學新論第七版上下冊(目標台大的同學可以 ... 於 loutkovyfestivalpisek.cz -

#58.2022初級會計學英文-汽車保養配件資訊,精選在PTT ...

Accounting Information Systems, by Wang Yi Hsin, Chain Quanhua bookstore. 先修科目名稱, 初級會計學. Financial Accounting. 先修科目與本課程銜接 . 於 car.gotokeyword.com -

#59.會計教授詢問 - 臺灣大學板 | Dcard

不好意思問一下,各位學長姊有比較推薦哪位老師教會計嗎,還有會計學甲一上跟會計學原理的差別是什麼?謝謝你們- 選課,台大,學生,課程,新生開問. 於 www.dcard.tw -

#60.台大會計開放課程 :: 全台大學開課課程資訊網

全台大學開課課程資訊網,台大線上上課,會計開放式課程,免費會計課程,初級會計開放式課程ptt, ... 會計學/陳慧玲教授·活動·系統管理·課程類別·主題大綱·最新訊息., ... 於 university.imobile01.com -

#61.蔡瑞祥- TAAZE讀冊生活

初級會計學 (上) ... 最新版全方位會計學第一輯-全方位二技插大系列 ... 人生第二曲線:台大教授郭瑞祥的人生創新學. 價值:420元 ... 於 www.taaze.tw -

#62.陳慧玲 :: 藥局地圖

藥局地圖,類別專任教師. 職稱助理教授. 授課領域會計學、中級會計學、會計資訊系統. 學歷淡江大學管理科學研究所博士. 研究專長財務會計、行為會計 ... 於 drugstore.moreptt.com -

#63.會計系培養π型人熟悉產業背景是基本功| 白育綸 - 遠見雜誌

我討厭數學、背東西,當時念自然組的我,不太知道會計在學什麼,但我覺得自己可以勝任。沒想到,會計系的學分比其他商學科系都多,還分為初級、中級、高級 ... 於 www.gvm.com.tw -

#64.林蕙真會計學新論- 參考書(教育、考試用書) - 人氣推薦 - 露天拍賣

大學高等會計學新論上下冊六版台大教授幸世間林蕙真/劉嘉雯2011年華泰ISBN: ... 折扣碼. [二手]會計學上冊第7版林蕙真初級會計學會計學証業會計學新論(第7版/上冊. 於 www.ruten.com.tw -

#65.台大會計系Yu-Ting Lin 林毓庭| IOH 開放個人經驗平台

就讀於臺灣大學會計學系,預計2017 年畢業,將分享她在臺大的求學經驗。 ... 四年裡,必須不斷的裝備自己,學習不同的課程,包括初級會計、中級會計、高級會計、審計、 ... 於 ioh.tw -

#66.【營運管理】會計相關推薦書籍 - 中小企業財會諮詢服務網

A:您好,建議您可以買台大老師出版的初級會計開始學起,若是想知道基本得像似切分錄的話,您可以去參閱會計事務丙級的書,先從基礎漸漸學習,再進一步學中級會計,成本會計 ... 於 accounting.sme.gov.tw -

#67.初級會計職稱好考嗎? - Eve止痛藥屈臣氏

志聖會計師#志聖校園特派#線上學會計來志聖賀志聖會計學員好成績!快速考取會計師&成大會研所國立中興大學會計系- 首頁本系為台中地區唯一國立大學會計學研究所,肩負 ... 於 instalatorkrosno.pl -

#68.【國家考試學分】會計類科 - 國立空中大學推廣教育中心

109學年度起取消入學當學年度需辦完學分抵免申請,也就是每學期均可辦理! 之前學號以106、107、108開頭之空大大學部及專科部學生,若未及辦理學分 ... 於 myec.nou.edu.tw -

#69.臺大會計林普晴等心得分享 - Urschool

審計是台大會計系三年級的必修,一學年,賦予學生偵探一樣的能力,也是會計師必定會 ... 補充說明,因為中級會計學是初級會計學的延伸,所以很多人誤以為高級會計學是 ... 於 urschool.org -

#70.【問答】會計學分班推薦ptt 2022旅遊台灣

所準備律師, 上網查了一些資料後, 應該會選空大、世新或台大法律學分班12 學分班 ... 想請問我沒有會計基礎想去修北大的初級會計學(王蘭芬) 之後再修中會、成本、 ... 於 laybeanc.osteopathe-06-marlena.fr -

#71.109 學測16-25 Flashcards | Quizlet - 雪峰蝶戀溫泉會館

三、各組報到及面試時間: 學測應試號碼告訴你國立政治大學會計學系的校友,學長 ... 行政會計工作內容初級會計學重點中原心理好嗎自我標準英文台大轉系108台大會計學 ... 於 ca-pontois.fr -

#72.中英文教材與學習態度對學生學習成果影響之研究

本研究的主要目的,在比較大學院校初級會計學(以下簡稱初會)課程,採用中文本與英文本. 教材對學生學習成效之影響,並同時探討學生繳交作業次數、出席次數、每週研讀本 ... 於 auir.au.edu.tw -

#73.大學多元入學管道學生學習成效之比較分析

學(一)、初級會計學(二)、初級會計學習作(一)、初級會計學習作(二)、經濟學(一),經 ... 業之不同管道入學的台大醫學系學生,探討其學習狀況與學業表現之差異性。 於 tpl.ncl.edu.tw -

#74.國立清華大學開放式課程OpenCourseWare(NTHU, OCW)

初中畢業後在父親安排下進入台北商業專科學校,在商專奠定了會計學的強項,後來 ... 大學畢業後,張寶塔老師錄取了台大經濟研究所,一年後又取得獎學金資格,赴美國休 ... 於 ocw.nthu.edu.tw -

#75.我要證明跨領域的選擇不是蜻蜓點水,專業能力更在他人之上!

邵于鈞︱會計師應屆一次及格、台大資管雙主修會計系,月旦會計財稅網: ... 于鈞大學就讀資管系,一年級修到初級會計學覺得格外有趣,加上大環境愈來 ... 於 www.angle.com.tw -

#76.中級會計學新論第8版上冊台大教授林蕙真教授著九成近全新

中級會計學新論第8版上冊台大教授林蕙真教授著九成近全新✨ 只有少處有畫圈.註記#華泰文化#中級會計學#第八版#林蕙真. 面交. MRT Jiantan Station (捷運劍潭站). 於 tw.carousell.com -

#77.曹嘉玲- 專任教師 - 中正大學會計系

財務會計、審計. 最新公告; 主要學歷; 現職及專長相關之經歷; 學術學會會員; 研究領域; 研究計畫; 學術著作目錄 ... 教授科目 初級會計學中級會計學財務報表分析 ... 於 ait.ccu.edu.tw -

#78.【我們不一樣#2】 商學院八大科系大解密|Snapask小幫手

... 概論、經濟學、初級會計學、微積分、管理學等,企管系主要是學五管。 ... 聽聽台大財金系學長親自分享就讀經驗:https://lihi1.com/Pspgr/academy. 於 university.1111.com.tw -

#79.會計學(上)_第1講 - YouTube

第1講更多 會計學 (上)請見http://vod.cts.com.tw/educ.php?pid=623. ... 【 初級會計學 】會計入門第一集會計基本概念. 於 www.youtube.com -

#80.會計學第九版的價格推薦- 2022年6月| 比價比個夠BigGo

包含211筆拍賣、5筆商城.快搜尋「會計學第九版」找出哪裡買、現貨推薦與歷史價格一站比價,最低價格都在BigGo! ... 初級會計學(上冊)(第九版) (新品). 於 biggo.com.tw -

#81.國立清華大學開放式課程OpenCourseWare(NTHU | 初級會計學 ...

初級會計學 開放式課程,大家都在找解答。和許多一路第一志願順遂走來的名師相比,張寶塔老師的求學歷程相當曲折傳奇。初中畢業後在父親安排下進入台北商業專科學校, ... 於 igotojapan.com -

#82.高點會計學基礎課程(鄭泓) (行動版),ibrain知識達購課館

為求更好的學習效果,本公司保留師資更換之權利。 .本科師資.鄭泓高考普考、地方特考及格(名列前茅) 取得台灣會計師證照國立政治大學會計研究所 ... 於 ec.ibrain.com.tw -

#83.初級會計學(二) – 國立中山大學TLDR數位資源平台

台大 開放式課程會計,你想知道的解答。DigitalResourcesPlatform.開放式課程.Firstslide.初級會計(二).針對財務報表中...| 如何做好生意. 於 businesswikitw.com