凱瑟琳 婚攝的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦KATHRYNHAMM寫的 他和他、她和她幸福婚攝記事:Capturing Love 可以從中找到所需的評價。

中原大學 室內設計研究所 謝淳鈺所指導 鐘煒筑的 論平面視圖中光影對布料之感知意象影響-以巴洛克畫作及數位渲染為例 (2018),提出凱瑟琳 婚攝關鍵因素是什麼,來自於光影、布料、視知覺感知、室內設計。

而第二篇論文國立暨南國際大學 歷史學系 王鴻泰所指導 陳慧霞的 清代后妃頭飾的淵源與流變 (2016),提出因為有 清代服飾、宮廷、滿族、鈿子、兩把頭、簪的重點而找出了 凱瑟琳 婚攝的解答。

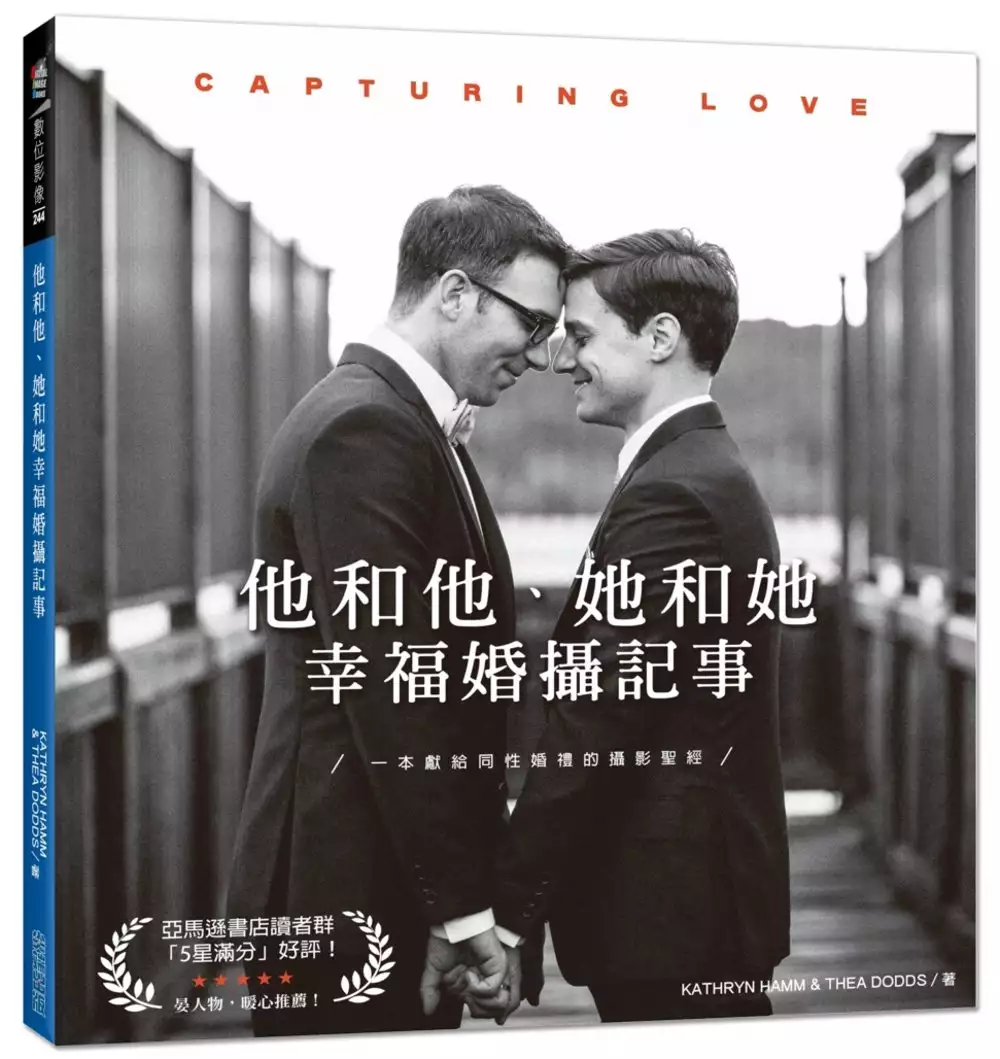

他和他、她和她幸福婚攝記事:Capturing Love

為了解決凱瑟琳 婚攝 的問題,作者KATHRYNHAMM 這樣論述:

※ 全球第一本專為同性婚禮所編撰的婚禮攝影書籍 ※ 向歐美職人學習如何幫親友或自己拍下永生難忘的絕美婚禮攝影紀實 ※ GayWeddings.com總裁KATHRYN HAMM與Authentic Eye Photography創辦人THEA DODDS帶您進入幸福婚攝的殿堂 ※ 破除各種迷思與偏見,引領大家一同見證這場愛的進行式 ※ 美國Amazon讀者書評,榮獲5星滿分評鑑 --------------------------------------------------------------------- 這本書,不只要教會你我怎麼拍好一場同性婚禮, 更要教會你我學

習如何尊重與包容彼此, 用愛去關懷與了解這世上的人們 --------------------------------------------------------------------- 拍攝一場美麗的婚宴,往往會有許多「既定的」規範與形式。然而,這些「傳統」到了同性婚宴時,卻會有著些微的不同。舉例來說,一男一女、燕尾服與婚紗服、高壯與嬌小等過往可以輕易地運用在雙人互動的「基本」表現手法,都必須要重新調整與精心設計。 身為一個婚禮攝影師,你必須打破沉默,屏除心中的疑慮與不安。若是覺得不知道該怎麼去稱呼或應對眼前的「新人」,請別害羞,本書會一步一步提供得體且禮貌的各種交

談與互動建議。 此外,對於攝影的美學、構圖的手法、巧妙的視角、相關技術與器材運用的傳授,也全都是必須具備的要素,才能成功地拍好一場婚禮。藉由大量的實拍範例與專業攝影師的解說,你我將迅速地學習到歐美人士的嶄新思維,進而大膽地將這些技法、觀念運用在今後的每一場婚攝上面,並且捕捉到更多真情流露的重要瞬間時刻! 不管是色彩、對比、肢體、表情、互動、場景、燈光、季節、時刻、親友、器材以及一分信任感的建立,所有攸關一張相片動人、雋永與否的元素,全都滿滿地收錄在224頁的充實內容之中! 【對支持婚姻平權的人來說,這些相片所捕捉的瞬間,全都是令人萬分激動的時刻】 然而,要拍出令人印象深

刻的同性伴侶(或LGBTQ)人像照,就得採用別出心裁且與眾不同的手法;直到現在,大家幾乎都只知道如何拍攝一位穿著黑色西裝的高大男性,配上一位全身白紗的嬌小女士。 例如,傑克和吉兒(一對男女)拍起來很美的方式,不見得就適合傑克和邁克爾(兩位紳士),更別說如果換成吉兒和路易絲(兩位淑女)了。 《他和他、她和她幸福婚攝記事:Capturing Love》,將要打破結婚和訂婚攝影的「舊標準」,藉由展示對於當今多元化的情侶來說,老套的規矩是如何地不合時宜;接著再分享各種容易拍攝的姿勢和技巧,能夠適用於任何的情侶或新人(以及婚禮派對),無論他們的性向為何,都能創造出歷久彌新的回憶。 本書

,收錄了來自48位攝影師,一共180多幅的同性人像攝影作品,是同類型中第一本出版的作品,同時也是蒐集範圍最全面的攝影書籍。無論你是尋求進入這個蓬勃發展市場的婚禮攝影師,或是期望尋找視覺靈感的同性伴侶,這些絢麗迷人的攝影作品,都將為你帶來絕佳的技巧指導和靈感啟發。 名人推薦 【晏人物】| 暖.心.推.薦 | 「《他和他、她和她幸福婚攝記事:Capturing Love》,跟市面上其他的攝影書籍有著天壤之別,它是如此地與眾不同又令人感動。這本書為攝影師們打開了一扇大門,不僅通往全新的商業機會,同時也協助一般人更加瞭解與接受這個群體。這些創作與畫面,看起來如此賞心悅目,所有的攝影師都能

因為這本書而獲得啟發與靈感-不管他們拍攝的對象是誰。拍攝愛情本身所帶來的心靈喜悅,就是善待自己的最佳方式。」-凱文‧庫博塔(KEVIN KUBOTA),一位專業的婚禮攝影師,同時也是「凱文‧庫博塔的用光筆記與數位攝影新兵訓練營(Kevin Kubota’s Lighting Notebook and Digital Photography Boot Camp)」一書的作者 「本書...提供了如此令人驚訝的攝影作品收藏,展示了兩個人之間永恆的愛,以及他們的家人和朋友之間,無止境的關懷與溫暖。我希望你能夠像我一樣,感受到心靈的啟發。」-馬蒂‧馬圭爾(MARTIE MAGUIRE),狄克西女子

合唱團(Dixie Chicks)以及女犬之家(Court Yard Hounds)的主唱

凱瑟琳 婚攝進入發燒排行的影片

#孕婦寫真 #孕婦婚紗 #大屯莊園

拍攝當天棚拍很歡樂,到了外拍時真的是孕媽滿頭汗,累歪歪啊!但是看到成果覺得好溫馨喔!好喜歡💕還沒有修片完成的先分享一些,期待拿到成品後開箱喔!

對了~記得訂閱我們頻道喔!

———————————————————

您好!我是羅好吃也是Bo媽!

一個女兒的媽咪~女兒叫BoBo 所以變成Bo媽,有了Bo姊&BI弟之後準備當二寶媽囉!最喜歡推薦好物,吃喝玩樂樣樣推~

#Bo媽日記 #羅好吃愛推薦 #Yummylo

#旅遊飯店 #親子育兒 #美食推薦

#好玩好用開箱 #美妝美髮推薦 #簡單料理

《痞客邦》羅好吃愛推薦

http://kenrosvow.pixnet.net/blog

《Facebook粉絲專頁》羅好吃 Yummy Lo

https://m.facebook.com/yummyrosylo

《Instagram》Yummy Lo

https://www.instagram.com/YummyLo/

《聯絡我們》email

[email protected]

Line ID:yummylo

———————————————————

論平面視圖中光影對布料之感知意象影響-以巴洛克畫作及數位渲染為例

為了解決凱瑟琳 婚攝 的問題,作者鐘煒筑 這樣論述:

科技文明的進步帶動了「光」的表現形式,在數位影像普及以前,繪畫是唯一表現紀錄光影的方式,遠自14世紀文藝復興時期,光與影的表現即是人們不斷探討的議題,光與影的效果處理甚至帶動一個新繪畫風格的誕生。17世紀巴洛克大師卡拉瓦喬(Caravaggio)在畫作上詮釋對於光影的嶄新手法,深刻影響同時代甚至更遠的藝術家們光影的呈現方式。另一位巴洛克大師林布蘭(Rembrandt)即受卡拉瓦喬影響,間接發展出獨特的處理方式。而隨科技文明的進步光的表現形式一直在演化,一直到現在模擬軟體的普及,渲圖軟體在室內設計產業中成為不可缺少的一環,用於模擬效果與提案、討論等。本研究將提出兩個研究問題,分別為「同為虛擬的

平面視圖,過去西洋藝術繪畫中,表現光影與布料的感知意象又會為何?」 以及「同為虛擬的平面視圖,現今3D效果圖模擬的光影表現形式,不同的色溫與照度,搭配不同種布料,是否會產生相同或相異感知意象?」基於研究問題,本論文將討論視覺感知為架構探討不同光影表現形式下,光影與布料的感知意象之異同。從本研究在第一步驟「過去」的個案研究中,以巴洛克時期畫家卡拉瓦喬與林布蘭之作品為例,歸納、整合出創作技法,並以光影形式表現與感知意象分析布料與光線。再於第二步驟暖身實驗中,透過數位渲染軟件3D模擬作為實驗環境,以不同色溫、照度與印花布料為因子,記錄並分析受測試者的感知意象,最後與專家訪談針對實驗結果給予建議,了解

專家對於模擬渲染的看法。再於正式實驗模擬光影與布料表現於平面視圖的實驗,探討現代模擬出的光影與布料所產生的感知意象。最後藉此探討繪畫中的光影與現代模擬呈現之異同。結果顯示從實驗分析與畫作解析中得以發現柔光是較易產生優雅的感知情形。而經比較結果中也得以發現,現今與過去中相互對應的視覺感知皆能觀察出之間的關係,即便相同的屬性特性,亦有可能產生相同或者相異的情形,觀者透過不同的主觀意識觀看畫作可帶來豐富的感知,數位渲染產生的平面視圖亦能產生多樣性的視覺感知情形。

清代后妃頭飾的淵源與流變

為了解決凱瑟琳 婚攝 的問題,作者陳慧霞 這樣論述:

由於清代皇家的銳意經營,使清代宮廷文化藝術達到中國歷史發展上的一個高峰期。本論文的目的在透過對宮廷后妃頭飾的整理與分析,探討工藝的源流、發展與工藝製作,發掘其背後的社會思維與文化意涵,藉以呈現清代宮廷文化的特色。后妃頭飾是宮廷生活中的一小部份,也因為它的微小似不足道,反而得以順應時勢發展,更能真實反映皇家內在本質的面貌與轉變。清代,作為一個由東北人口相對少數的半游牧民族,入主中原――一個以農業為主的漢族社會;同時統治蒙古、西藏與新疆――一個多民族、宗教與文化並存的廣大區域;十九世紀又面對西方文化的強力衝擊,這些豐富多元的力量相互交織,在后妃頭飾的發展上留下深刻的痕跡。承接清代皇家主要遺物的兩

大博物館,台北的國立故宮博物院與北京的紫禁城故宮博物院,典藏宮廷后妃相關的冠帽、簪飾,這些實物的一部份保留了宮廷時代的黃籤記錄,是無可取代的一手史料,一方面因為其與實物直接連結,再現清代人對各項物質名詞的用語,有助於我們對文獻的理解,另一方面記錄上的時間資訊,提供對實物風格分期的重要參考,更甚者,透過與清代內務府檔案的比對,可掌握物件背後隱藏的歷史人物與事件,重新審視歷史的另一個面相。本論文分為三大部份,第一部份以清代后妃特有冠帽的形制為中心,探討滿族傳統冠帽的樣式及其來源,第二部份以后妃日常髮式為主,分析鈿子和二把頭的演變以及簪飾風格流變的脈絡,第三部份以工藝製作為中心,針對倍受清代皇家重視

的珍珠,檢視其在簪飾中扮演角色的變化;並經由造辦處的外僱工匠與買辦,闡釋宮廷內外工藝技術的互動。經由以上考察,歸納出三點結論,第一清代頭飾中滿族傳統的形成,實際上有可能追溯到金代女真時期與宋、遼的濡染,並吸收元代以來蒙古族的習俗,也就是說滿族文化的內涵與轉化,不宜單純以「漢化」如此簡化的概念來理解。第二,帝王或掌權者對簪飾風格的發展雖然具有主導性的力量,在個人喜好的主導下,引進新題材與新材質;而使用者后妃,雖然沒有物品的產權卻擁有選擇權,經由簪飾的組合變化,以決定其自我曼妙的面貌。第三,宮廷內外的互動一直存在,十八世紀當皇權高漲時,宮廷的品味與嚴謹的技術要求,影響民間的工藝水平;十九世紀以後,

民間工匠廣泛吸收外來的審美觀與作法,以活潑的創意表達傳統題材,回過頭來因應宮廷的需求,豐富頭飾的變化。透過清代后妃頭飾的發展與變化,再一次證實歷史的高峰來自對不同文化的尊重與無分別的態度,在理性的消化與吸收之後,才能綻放出美麗的花朵,文化本體的包容力與吸收力正決定了藝術文化所能成就的高度。