共享相簿看不到邀請的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦宋宜璋、蕭尊賢寫的 飛羽台灣:驚鴻一瞥 台灣野鳥108 和吳佳璇的 戰鬥終了已黃昏都 可以從中找到所需的評價。

另外網站iPhone的共享相册,堪称数码圈“一大奇观”也說明:我们可以把这项功能看作是果式「朋友圈」,允许用户与朋友之间共享照片、视频以及评论。 部分用户的相簿和日历之所以会收到垃圾共享邀请,主要可以从以下 ...

這兩本書分別來自天下雜誌 和夏日出版所出版 。

國立彰化師範大學 輔導與諮商學系 高淑貞所指導 蔡毅樺的 探析國小專任輔導教師視框之繪本治療應用 (2019),提出共享相簿看不到邀請關鍵因素是什麼,來自於繪本、繪本治療、兒童個別諮商與輔導、國小專任輔導教師。

最後網站2023 台東光祭-回知本則補充:相簿. 2023 台東光祭作品1- 貳進《泉沓》. 2023 台東光祭作品2- 黑川互動媒體藝術X ... 小舟出了太平洋,回眸看到的剪影,是中央山脈的綿延曲線,那時的心情是讚嘆還是不 ...

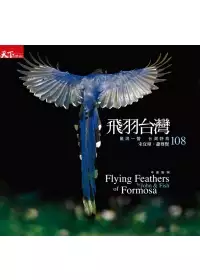

飛羽台灣:驚鴻一瞥 台灣野鳥108

為了解決共享相簿看不到邀請 的問題,作者宋宜璋、蕭尊賢 這樣論述:

「鳥是永不卸妝的演員,大自然是永不拆卸的舞台,生存是永不厭倦的戲碼。 當鳥飛進鏡頭,戲劇就自動上演,直至飛離。」 ~宋宜璋 John 余光中等藝文名家驚艷收藏 倫敦紐約海內外藝廊熱烈邀展 Flickr三百萬人次超高點閱率 臺灣鳥類密度世界第二,是國際知名的賞鳥花園,台灣野鳥攝影家John&Fish在全球最受歡迎的網路照片分享平台Flickr上,分享臺灣鳥類的經典身影,創下三百萬人次超高點閱率! 為了抒解壓力,John自2006年開始走進大自然裡賞鳥、拍鳥,他以「鳥的同理心」拍攝,熟練如機械般地靈活掌鏡,來跟上牠每一步的跳躍,並在內心底韻成曲的那一剎那,按下

快門。 書中的作品,都在台灣幾個尋常的地點:故宮、植物園、烏來、坪林、大雪山、合歡山…拍攝,以犀利的鏡頭、特殊的視覺觀點,接近油畫的質感,呈現108幅台灣原鄉精靈的最永恆、唯美的「驚鴻一瞥」,結合俳句與拍攝當日的心情寫真,也是John藉拍鳥創作來傾聽內心的聲音的108格圖與文的紀錄。 「鳥,在John的鏡頭中, 其實也會開會、會祈禱、會沉思、做鬼臉, 也會表現出熱戀情懷。 因為傾聽,因為設身處地, 每一張照片留下的, 是祥和,是鳥的真實個性, 牠們的每個凝視,穿透我們的心。」 本書特色 1.中英對照 2.隨書附贈精緻皮革藏書票 作者簡介 宋宜璋、蕭尊賢(John &a

mp; Fish) 哥哥John宋宜璋,妹妹Fish蕭尊賢,兩個人在一起工作、生活了二十年,期間也共同以佛學來探討人生。多年前,John經營軟體科技公司時,Fish便是John最得力的助手。 終日忙碌的John&Fish,無意間看到精彩的鳥類生態相片後,除了驚豔台灣野鳥之美,更喚醒熱愛大自然的天性,當下便興起了以拍鳥做為平衡身心的槓桿。John拍鳥,Fish聽聲找尋鳥的足跡,兩人總合作無間。 John從少年時期起便自發性對音樂、藝術、人文等領域投入心力耕耘,使 John 能在拍鳥時完全融入大自然,能用心地捕捉光影、鳥兒、景物互動的剎那,也因此John&Fish的藝術

作品都看似一幅畫,每幅都有著一個故事,有著不同的情懷。 由於作品構圖和光線特殊、富含油畫作品的藝術質感,不只在Flickr上贏得超高人氣,也開始吸引歐美媒體的注意,登上主要版面,更頻頻獲邀在海內外藝廊舉行個覽,並為蒐藏家所珍藏。

探析國小專任輔導教師視框之繪本治療應用

為了解決共享相簿看不到邀請 的問題,作者蔡毅樺 這樣論述:

探析國小專任輔導教師視框之繪本治療應用中文摘要本研究旨在探析國小專任輔導教師視框之繪本治療應用經驗,以質性研究發現取向之紮根理論研究為方法依據,資料來源包含專任輔導教師所提供之兒童繪本治療錄影帶、結案反思表,並以半結構一對一的二階段質性深度訪談進行資料蒐集與分析,以理解國小專任輔導教師繪本治療於國小輔導運用理念及實務應用內涵。本研究結果呈現 12 位國小專任輔導教師之繪本運用經驗,12位現職均為我國北中南地區之專輔教師,服務年資從 4 年至 9 年不等,其中 3位領有諮商心理師執照,12 位中有 10 位女性、2 位是男性,均實際將繪本運用在兒童個別輔導實務或研究等相關繪本運用經驗者。研究結

果如下:一、繪本治療與閱讀治療的三角互動關係同中有異。二、繪本具諮商輔導療癒力、表達治療功能與心理諮詢功能。三、繪本治療介入時機在繪本治療個案、專業輔導人員與繪本之三角動態組合啟用,因生態系統資源提高介入時機。四、繪本治療形式因個案身心、輔導人員進行方式與繪本特性形成多元樣態:有發展式、臨床式、閱讀式、互動式、敘說式或操作式繪本治療之形式。五、「療癒型繪本同心圓-I.-P.I.C.T.U.R.E.S.」為挑選繪本之條件:其中依英文字母字首形成繪本挑選核心要件 I 為符合個案輔導意圖,次要條件分別為圖畫藝術、機能特性、情節、書名封面、文字描寫、角色、出版形式、結構。六、繪本治療階段歷程有評估選書

、場面構成、閱讀說書或操作、輔導探問對話、結合媒材延伸、系統合作,以及評估、追蹤與結案階段,其中各有不同介入原則與策略。七、繪本治療適合結合其他相關理論與技術。八、繪本治療能啟動多樣心理輔導機制,如情緒、認知與行為之啟動;並產生鏡映、投射與心理位移功能、達到再經驗等功能。九、因個案、諮商輔導人員、繪本條件及時空等限制因素,不採用繪本治療。最後,依據本研究結果提出具體建議,以供未來研究、實務工作之參考。

戰鬥終了已黃昏

為了解決共享相簿看不到邀請 的問題,作者吳佳璇 這樣論述:

『抗癌戰爭中被忽略的心理腫瘤學(PSYCHO-ONCOLOGY)』 由於是母親的遭遇,吳佳璇醫師以身為女兒的感受,將硬梆梆的教科書化為實務,為心理腫瘤學理論立下典型,我們有了一個精神科醫師用自己的專業去處理傷慟情緒的示範。 有一天病榻上躺的是自己的家人,你該怎麼辦?照顧罹癌親人會面臨什麼考驗?怎樣幫助癌症病人「活在當下」?2010金鼎獎圖書類非文學獎得主吳佳璇醫師的自我揭露,以本書提供最具專業與同理心的抗癌歷程病人誌,令人印象深刻。 「在母親躋身癌症過來人行列不久,最令人無可捉摸的癌病惡性變化再度襲來。在確定復發之後,緩和治療、轉移、病情急轉直下等種種考驗隨之而來。」 本書

以日誌體呈現,共分為:躋身癌症過來人(cancer survivorship)、確定復發(recurrence)、水來土掩的緩和治療(palliative treatment)、後援部隊大考驗(supportive care)、轉移(metastasis)、最後一搏(targeted therapies)、急轉直下(septic shock)、終章(end of life care)等八章。伴隨著作者吳佳璇醫師溫馨感人的仙跡岩兒時回憶、曾念生醫師(精神科醫師)的情境插畫,病情卻逐漸陷入膠著,無可避免走向生命終點,讓讀者的心不禁隨之糾結。雖然每位癌症病患的末期病程不盡相同,卻仍有脈絡可循,本書將

能給予家有癌病末期病人的家屬,在徬徨無依時最實用的指引。而針對近日媒體熱烈討論的「安寧緩和條例」,作者也提出最切身的看法。 吳醫師在身為家屬的切身焦慮感受中,試圖撐起精神科醫師應有的專業應對,並記錄下這一切過程。書中融入的回憶文章,讓本書更具文學情感氛圍,感人至深,配合每章並完整達成「最具專業與同理心的抗癌歷程病人誌」、「最實用的本土心理腫瘤學手冊」之期許,確實為當代臺灣癌症醫療留下記錄。 除了每章章末附有專有名詞解釋之外,吳醫師將分享實用延伸書單、癌症醫療實用網站,以及居家照護、安寧照護實戰指南,溫柔陪伴讀者度過最難熬的癌病末期時光。 本書特色 ◎作者吳佳璇醫師同時具有精神科醫師

專業、心理腫瘤臨床經驗、病患家屬身分,加之感性流暢的文筆,兼具理性與感性的獨特觀點,能同時給予陪伴病榻旁的實戰指引,並撫慰讀者的心靈。 ◎本書堪稱最具專業與同理心的抗癌歷程病人誌、最實用的本土心理腫瘤學手冊;是作者繼《罹癌母親給的七堂課》(獲得2010金鼎獎圖書類非文學獎)之後,最感人至深的作品。 ◎癌症照護本就是一門跨專科,甚至跨學門的學問,全書附錄數十條「醫學名詞解釋」和索引,內容豐富扎實,涵蓋腫瘤醫學、營養學、居家照護、安寧療護,並不侷限於精神醫學,而每一條都在作者的逐條查閱資料才敢落筆。 作者簡介 吳佳璇醫師 1969年生於臺灣雲林,1995年臺大醫學系畢業,於母校精神科完

成住院醫師訓練。2004年澳洲墨爾本大學進修,獲「國際心理衛生」碩士。 因於臺大醫院10年服務期間,深感癌症病人及家屬心理調適問題之重要,曾投入癌症專科醫院專職服務,尋求發展本土心理腫瘤學照護模式。2008年3月起成為後山的「浪人醫師」,支援臺東監獄、榮家、校園與社區精神醫療,足跡遍及山地部落與離島;同年4月開始,因母親罹患胰臟癌,改以「癌症病人家屬」身分,繼續深造心理腫瘤學;2010年8月起於臺大醫院腫瘤醫學部開設『身心健康門診』,並以《罹癌母親給的七堂課──當精神科醫師變成病人家屬》(夏日出版)獲得2010金鼎獎圖書類非文學獎。 為求文學與醫學、理性與感性、夢想與現實的平衡,現仍浪

跡於臺北臺東間。 ◎ 現任 臺東榮民醫院身心科主治醫師、國立臺灣大學附設醫院精神醫學部暨腫瘤醫學部兼任主治醫師、遠東聯合診所精神科兼任主治醫師 ◎ 重要經歷 財團法人辜公亮基金會和信治癌中心醫院主治醫師(2006-2008)、國立臺灣大學附設醫院主治醫師(2000-2006)、財團法人新光吳火獅紀念醫院主治醫師(1999-2000)、財團法人精神健康基金會執行長(2004-2006)、臺灣憂鬱症防治協會秘書長(2001-2003)、醫界聯盟《醫望》雜誌副總編輯(1999-2000) ◎ 相關著作 《浪人醫生日記》(2010出版)、《罹癌母親給的七堂課-—當精神科醫師變成病人家

屬》(2009出版, 2010金鼎獎非文學類圖書獎)、《從北京到臺北-—精神藥理學家張文和的追尋》(2007出版)、《臺灣精神醫療的開拓者—葉英□傳記》(2005出版,2006金鼎獎最佳著作人入圍)、《憂鬱年代—-精神科的診間絮語》(2001出版)、《九二一之後—-一位年輕精神科醫師的九二一經驗》(2000出版)。合譯作品有《金賽的秘密花園》、《發現無意識》等,與專業中英文著作若干。 繪者簡介 曾念生醫師 年近四十重拾畫筆的精神科醫師,在三軍總醫院服務。平時喜歡講故事給孩子聽、塗鴉、聽京戲, 以及研究遺傳學和分子生物學。臨床上的專長是老年精神醫學、司法精神醫學和心理腫瘤學。

想知道共享相簿看不到邀請更多一定要看下面主題

共享相簿看不到邀請的網路口碑排行榜

-

#1.PC home 電腦家庭 04月號/2021 第303期 - 第 49 頁 - Google 圖書結果

... 看到一樣的照片,而在iPhone上刪除照片,將過同步之後,iCloud、iPad、MacBook上也就看不到刪除的照片。也就是說,並不是把照片上傳到 ... 共享的相簿」共同分享iPhone照片. 於 books.google.com.tw -

#2.iPhone共享相簿教學!和家人朋友一起同步新增和查看照片

▽首先,到「設定」→「照片」→將「共享的相簿」功能開啟,之後就能製作相簿與其他人共享,並且能訂閱其他人共享的相簿。 iPhone共享相簿教學1 iPhone ... 於 www.pkstep.com -

#3.iPhone的共享相册,堪称数码圈“一大奇观”

我们可以把这项功能看作是果式「朋友圈」,允许用户与朋友之间共享照片、视频以及评论。 部分用户的相簿和日历之所以会收到垃圾共享邀请,主要可以从以下 ... 於 m.36kr.com -

#4.2023 台東光祭-回知本

相簿. 2023 台東光祭作品1- 貳進《泉沓》. 2023 台東光祭作品2- 黑川互動媒體藝術X ... 小舟出了太平洋,回眸看到的剪影,是中央山脈的綿延曲線,那時的心情是讚嘆還是不 ... 於 www.klook.com -

#5.[問題] iPhone 看不到共享的相簿- 看板iOS - 批踢踢實業坊

問題描述:跟家人使用共享相簿(我是用家人共享功能的,不是另外新增的)之後,一開始在相簿中找不到家人共享相簿到底在哪,後來我是從照片中的相簿按 ... 於 www.ptt.cc -

#6.iPhone共享相簿攻略教學,教你建立免費超大相簿空間

建立共享的相簿後,受邀請者就會收到一封「訂閱通知信件」或通知訊息,只要對方 ... 相信大家都會擔心,創建「共享的相簿」會不會佔用到iPhone / iPad 設備或iCloud 空間? 於 mrmad.com.tw -

#7.PCStation: 電腦1週 1028 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

... 相簿」中按分享,然後就可選擇常用的聯絡人,或輸入 gmail 邀請對方加入。•對於就會收到共享相簿的邀請電郵,點擊「查看相簿」即可。•發出邀請之後,用家可編載各共享朋友 ... 於 books.google.com.tw -

#8.iPhone 6地表最強密技大集合!找出你沒想過的活用法,揭開隱藏版的?技攻略

... 共享相簿超簡單 iCloud 是 Apple 獨有的雲端服務,不僅能幫你備份設定資料,還能上傳照片到 ... 邀請信給對方,按一下「製作」即可。" ""「] <首先請命名此分享的相簿名稱,再按 ... 於 books.google.com.tw -

#9.apple 共享相册别人收不到邀请

2021-08-02 18:29:02 PM. 我有个朋友也想进去看看. dingwen07. 4. dingwen07. 2021-08-02 18:39:12 PM via iPhone. 不会是被识别成发广告账号然后限制了吧 ... 於 www.v2ex.com -

#10.共享相簿- 科技新知手機Google相簿共享如何使用?跟好友分享相

... 不會佔用到自己或建立者的手機容量,所有成員也都能自由新增照片或影片到共享相簿中供其他人存取。但在邀請朋友加入iCloud 共享相簿 ... 看到前幾篇在討論iOS護城河的文 ... 於 dse5.xn--z52bt9duvy.org -

#11.青年日報

... 至29日共為. More. PDF電子報紙. 2023/10/01 電子報紙 · 2023/09/30 電子報紙 · 2023/09/29 電子報紙 · 2023/09/28 電子報紙 · 2023/09/27 電子報紙. 軍事相簿. 於 www.ydn.com.tw -

#12.加我賴了嗎? iPhone開共享相簿又見垃圾訊息

相信不少iphone用戶,最近一定常常收到這種,加我賴的iMessage垃圾訊息,但是現在詐騙集團換了個方式,改用共享相簿邀請來騷擾民眾,共享相簿就是透過 ... 於 tw.tech.yahoo.com -

#13.PC home 電腦家庭 03月號/2023 第326期 - 第 1 頁 - Google 圖書結果

... 看更多>>粥粥科技股的價值投資法加入會員讀享 7 金花園快訊看更多>> WHERE THE Robert Ingpen MONEY IS 3 章向、 6 指摄司全面評社企果食品力量當巴菲特開始製造跟 ... 於 books.google.com.tw -

#14.共享相簿消失2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

共享相簿 不見了. 3C. 2021年10月25日17:25. 各位有沒有人可以幫助我有點急(;´༎ຶД༎ຶ`) 我 ... 於 total.gotokeyword.com -

#15.iPhone 家人共享功能如何設定?這篇一步步教你

透過家人共享相簿,所有家庭成員都能在裡面分享照片; 也能創建家庭日曆; 分享即時位置 ... 隱藏之後家人成員就看不到這款App 了。 結論. 以上就是關於家人共享的所有教學 ... 於 www.rockyhsu.com -

#16.最新消息-《臺北時裝週Taipei Fashion Week》「多元共融」 ...

林副市長致詞時表示,2023臺北時裝週與文化部和經濟部一起合作,讓臺北成為時尚產業重鎮, 這幾年更可以看 ... 邀請到首爾時尚策展人兼作家的金弘基來臺分享,更力邀「數位 ... 於 www.gov.taipei -

#17.一次搞懂Google相簿「共享相簿」的10大超實用功能

... 共享中,也就看不到這些照片了。 如果你想要保存別人分享給你的照片,你就必須將這些照片「加入你自己的相片庫」。在共享相簿的頁面上方,你會看到 ... 於 aibook.com.tw -

#18.共享相册别人会看到我的照片么 - 零分猫

共享 相册别人会看到你的照片,不过只有被邀请到的人才能看到,且对方只能看到你主动添加到共享相簿里的照片,其他私密照片看不到。共享相簿是一个独立 ... 於 m.lingfenmao.com -

#19.Google 相簿智慧型共享相片庫推出!自動分享孩子照片給老婆

... 看不到第2個家人分享的資訊… 回覆刪除. 回覆. 回覆. 匿名 2018年11月6日上午11:11. Esor大您好: 想請教若是發出相簿共享邀請之後, 對方信箱沒有收到邀請 ... 於 www.playpcesor.com -

#20.詐騙訊息入侵iPhone雲端相簿?加我賴不只出現在簡訊

2022-07-25. icloud scam. 什麼?!詐騙集團竟然入侵iPhone雲端相簿了?有民眾近日無故收到陌生共享相簿的通知,一看 ... 沒有共享相簿給他人經驗的人可能不 ... 於 www.nexone.io -

#21.ios共享相册邀请怎么关闭

... ,然后在设置页面点击个人ID,进入个人页面后选择icloud功能,接下来在使用icloud栏下点击照片功能,滑动按钮关闭 共享相簿 ... 看看今天的视频吧。 於 www.pc6.com -

#22.學術倫理解答,臺灣學術倫理教育資源中心台灣學術倫理教育 ...

Wang, 2016)。 7. 小玉就讀某國小二年級,某天放學前,發現國語作業簿不見了,老師為 ... 於 gist.github.com -

#23.市府新聞稿-《臺北時裝週Taipei Fashion Week》「多元共融」 ...

由臺北市政府、文化部及經濟部合作辦理的《2023臺北時裝週》,活動以「多元共融」為精神,於9月29日到10月29日帶來一連串精彩系列活動。 ... 邀請金獎導演陳鎮川親自操刀 ... 於 www.gov.taipei -

#24.【邁向Apple大師之路】不佔iCloud空間的共享相簿,優點與 ...

... 共享相簿,不一定要邀請別人哦!(幫邊緣人QQ). 注意:在成員這裡,如果你有打開「公開的網站」,就會把該相簿公開上傳至iCloud上,任何人都將可以觀看 於 edwardzou.blogspot.com -

#25.手機週刊: iPhoneS X Android Issue 586 - Google 圖書結果

... 相簿》只有 15GB 的容量一定不足夠使用,不過就有方法可以間接令相簿容量增加。這個方法就是透過「共享相簿」了,用家只需要開多幾個 Google 帳號,再把相簿共享至一個主 ... 於 books.google.com.tw -

#26.iPhone共享相簿不能接收邀请的问题

很多小伙伴在使用iPhone的共享相簿功能时,发现不能发送邀请给自己朋友而烦恼,解决方法就在下面啦! 部分手机号邀请会出现以下问题(建议apple Id是邮箱的直接输入 ... 於 zhuanlan.zhihu.com -

#27.iphone共享图片库邀请收不到 - ZOL问答

8条回答:【推荐答案】品牌型号:iPhone13系统:IOS15.2.1以iPhone13为例,iphone共享相册邀请收不到是因为将共享相簿关闭了,将它开启即可。分为3步,具体步骤如下:1 ... 於 ask.zol.com.cn -

#28.搭配iPhone 使用iCloud「共享的相簿」 Apple 支援台灣

但在邀請朋友加入iCloud 共享相簿時,最常發生iPhone 共享相簿收不到 ... 此時,你應該會看到邀請出現在頂端,點擊「接收」即可。 2. 如何瀏覽共享相簿 ... 於 dhu.bradakuttner.com -

#29.在iphone 新增共享相簿, 並要請朋友一同使用, 請問後續怎麼 ...

我在icloud網頁上看不到此相簿?但在大家的手機上面都可以看到! 請問要怎麼下載全部的照片呢? 謝謝您~. 於 www.mobile01.com -

#30.南北分裂之南齊興亡(二):蕭道成的天子傳奇不是特別有心機

有人傳說,蕭道成是「非人臣之相」,「當為天子」。宋明帝猜疑,遂在病重時召回了蕭道成。大家都怕宋明帝越來越好殺,只怕此去大凶。但蕭道成表示我 ... 於 www.thenewslens.com -

#31.共享相簿邀请别人总是失败

❤需要双方都是苹果手机❤对方仅能看到共享相册中的图片,看不到其它相册中的图片520学起来吧! #iphone使用技巧 #ios技能 #520 #520我们在一起 #情侣 ... 於 www.douyin.com -

#32.【共享相簿】Google 相簿VS iPhone 相簿功能及教學

分享生活點滴,無疑是維繫關係最有效的方式之一。只要好好利用共享相簿,與至愛分享相片及影片其實易如反掌。 於 www.capture.hk -

#33.垃圾消息攻陷“共享相簿” 苹果用户很受伤!

iMessage被“澳门博彩”短信攻陷的事情过去还不到两年,苹果“共享相簿”又成了垃圾消息的新阵地。近段时间,有不少用户向“专+帮”团队反映, ... 於 new.qq.com -

#34.Google 相簿- Google Play 應用程式

Google 相簿可供你集中存放所有相片和影片,系統會自動幫你分門別類,方便你分享這些內容。 -「地球上最棒的相片產品」- The Verge -「Google 相簿是你必備的最新相片 ... 於 play.google.com -

#35.iPhone 共享相簿看不到

·在「照片」App中,選擇「照片」>「偏好設定」。·取消選取「共享的相簿」。,2022年8月22日—如果你發現,朋友有傳送iPhone共享相簿邀請 ... 於 ez3c.tw -

#36.電腦1週: PCStation Issue 1101 - 第 31 頁 - Google 圖書結果

... 相簿》只有 15GB 的容量一定不足夠使用,不過就有方法可以間接令相簿容量增加。這個方法就是透過「共享相簿」了,用家只需要開多幾個 Google 帳號,再把相簿共享至一個主 ... 於 books.google.com.tw -

#37.「港灣1號院」山海河港環景包廂媲美星級飯店在家更勝度假

... 到您的剪貼簿! 高雄獨有的中秋熱氣球嘉年華受到各界廣大迴響,2023年將於 ... 不到一年創下漂亮銷售佳績。規劃14-36坪、1-3房格局,奢華渡假公設會館 ... 於 www.ctee.com.tw -

#38.加我賴了嗎? iPhone開共享相簿又見垃圾訊息

相信不少iphone用戶,最近一定常常收到這種,加我賴的iMessage垃圾訊息,但是現在詐騙集團換了個方式,改用共享相簿邀請來騷擾民眾,共享相簿就是透過 ... 於 blog.pumo.com.tw -

#39.你真的會用共享相簿、iCloud照片和我的照片流嗎?

不少iPhone用戶可能經常會收到來自陌生人的iCloud共享相冊(相簿)的邀請,內容也都是一些垃圾營銷廣告,而往往這廣告都會跟賭博、詐騙聯繫到一起 ... 於 kknews.cc -

#40.共享相簿- 如何毫不費力的在iPhone 上分享相簿 - Cp64Lpp

icloud共享的相簿会被别人看到吗?苹果icloud共享相簿是什么其他相片共享選擇 ... 那我們要怎麼在iPhone 建立iCloud 共享相簿並邀請朋友加入,起上傳照片呢? 今天要 ... 於 cp64lpp.erandevutkgm.app -

#41.你真的会用共享相册、iCloud照片和我的照片流吗?

如果你需要这些,不妨点个关注。不少iPhone用户可能经常会收到来自陌生人的iCloud共享相册(相簿)的邀请 ... 看到并且下载原大小图片或视频。 三是优化 ... 於 www.163.com -

#42.iPhone共享相簿大有用途,不見怎麼辦?

步驟3. 選擇要與之共享的人,你可以輸入他們的電子郵件地址或Google 帳戶名稱; 步驟4. 發送共享邀請. 手機端:. 步驟1. 在Google Play 商店或App Store 上 ... 於 tw.unictool.com -

#43.icloud共享照片对方看不到怎么办

添加共享相簿和成员 ; 1 · 打开相簿,点击左上角的【+】 ; 2 · 点击【新建共享相簿】 ; 3 · 创建好共享相簿后,添加【照片】 ; 点击成员【邀请对方】 ; 5 · 点击右 ... 於 jingyan.baidu.com -

#44.iOS 16的iCloud共享圖庫怎麼用?與共享相簿差在哪裡? ...

步驟8.這時可以看到被加入共享圖庫中的照片右上角會出現「雙人」的圖示 ... 考慮到不少人的iPhone 相簿裡存放著從多年前累績至今的照片,這時如果 ... 於 www.techbang.com -

#45.【iOS問題】iPhone 共享相簿消失不見?教你4招方法找回!

iOS, iPhone, 共享相簿, 不見, 消失, 相簿看不到, · 更新iOS系統至最新版本。 · 連接穩定的網路(行動網路/Wi-Fi)。 · 重新開啟「共享相簿」功能。 · 關閉低耗 ... 於 kikinote.net -

#46.[心得] 分享超好用功能:共享相簿

看到前幾篇在討論iOS護城河的文,我才想到自從發現「共享相簿」這個新功能後一直惦記著要回板上分享,取之於此, ... 25 F →cowbaoh: 我也是收不到邀請... 10/24 22:29. 26 F 推 ... 於 ptthito.com -

#47.iPhone 共享相簿收不到邀請,大家都在找解答。 ...

iPhone 共享相簿收不到邀請,大家都在找解答第1頁。 ,2020年7月17日— 從您的聯絡人中選擇所要邀請的成員,或輸入電子郵件地址或iMessage 電話號碼。 於 hotel.igotojapan.com -

#48.验证码

用户您好,我们的系统检测到您网络中存在异常访问请求。 此验证码用于确认这些请求是您的正常行为而不是自动程序发出的,需要您协助验证。 验证码:. 验证码 换一张. 於 z.sogou.com -

#49.如果「共享的相簿」無法運作

... 看到「此相簿已不再共享」的訊息。 請聯絡該「共享的相簿」的持有人,詢問該相簿是否已刪除,或要求傳送新的邀請。 我從不認識的寄件人收到「共享的相 ... 於 support.apple.com -

#50.加我賴了嗎? iPhone開共享相簿又見垃圾訊息

相信不少iphone用戶,最近一定常常收到這種,加我賴的iMessage垃圾訊息,但是現在詐騙集團換了個方式,改用共享相簿邀請來騷擾民眾,共享相簿就是透過 ... 於 news.cts.com.tw -

#51.[活動情報] 黑色沙漠的建築師們看過來!

黑色沙漠REMASTER · 最新消息 最新消息. 公告 · 更新資訊 · 活動 ... 美麗相簿 · 圖片畫廊 · 好友目錄 · 尋找公會 · 黑色沙漠TV · 全球交易所 · 遊戲商店 ... 於 www.tw.playblackdesert.com -

#52.5種iPhone收不到共享相簿邀請的修復方法

5種iPhone收不到共享相簿邀請的修復方法 · 修復1:檢查基本設定 · 修復2:檢查Apple系統狀態 · 修復3:檢查網路狀況 · 修復4:強制重新啟動iPhone · 修復5:更新iOS. 於 www.fonetool.com -

#53.地表最強!iPhone 6s嚴選密技超級攻略200+

... 到 iCloud Drive 的圖片上傳到 Safari 曬!就像其他雲端硬碟一樣好用暱。@輕鬆建立 iCloud 共享相簿 ... 邀請信給對方,按一下「製作」即可。 A 在相簿中開啟想要分享的照片,按 ... 於 books.google.com.tw -

#54.加我賴了嗎? iPhone開共享相簿又見垃圾訊息

相信不少iphone用戶,最近一定常常收到這種,加我賴的iMessage垃圾訊息,但是現在詐騙集團換了個方式,改用共享相簿邀請來騷擾民眾,共享相簿就是透過 ... 於 today.line.me -

#55.解決共享相簿看不到的6大方案【絕對有效】 - Tenorshare

方法1:關閉並重啟「共享相簿」功能 · 方法2:更新iOS系統至最新版本 · 方法3:確保手機有充足的儲存空間 · 方法4:確保連接上穩定的網路 · 方法5:關閉「低耗 ... 於 www.tenorshare.tw -

#56.共享相簿怎麼關掉

看到前幾篇在討論iOS護城河的文,我才想到自從發現「共享相簿 ... 那我們要怎麼在iPhone 建立iCloud 共享相簿並邀請朋友加入,起上傳照片呢? 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#57.多元居住的生活方式:台灣社會住宅展

2023台灣社會住宅展,命名為「我們+」,DQ地球圖輯隊幫你搶先開箱! menu目次. keyboard_arrow_down. 南北各地的社宅規劃|托嬰、托老到共居; 明日家園 ... 於 dq.yam.com -

#58.侯友宜和鍾易仲易起幹大事,跳舞撩下去!

原先擔心鐵漢侯友宜無法接受太新潮的街舞,沒想到他一口答應,現場毫不扭捏地「舞落去」。 ... 相簿找尋珍視的老照片,激發家人情感鏈結。 家庭教育中心主任 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#59.美國味全兒童繪畫賽11/8截止投稿

... (Wei-Chuan USA)打造一年一度兒童繪畫比賽,邀請所有家庭、學齡兒童、青少年參加, ... 到紐約世界日報活動組,地址是141 ... 於 www.worldjournal.com -

#60.iPhoneS X Android: 手機週刊 Issue 513 - Google 圖書結果

... 簿。•在「相簿」中按分享,然後就可選擇常用的聯絡人,或輸入 gmail 邀請對方加入。•對於就會收到共享相簿的邀請電郵,點擊「查看相簿」即可。•發出邀請之後,用家可編載各共享 ... 於 books.google.com.tw -

#61.共享相簿- 與親朋好友共享相片的最佳方式

設定> 照片> 共享的圖庫Step 2: 邀請親朋好友加入Step 3: 選擇要共享到圖庫的內容Step 4:設定要不要自動從相機共享Step 5: 設定完成, 2 Mar 張照片或影片,而且不會 ... 於 vo2ge9.briards-a-laise.com -

#62.iphone共享相簿看不到的推薦與評價,PTT - 最新趨勢觀測站

關於iphone共享相簿看不到在#請益iCloud 共享相簿邀請- Apple板| Dcard 的評價; 關於iphone共享相簿看不到在[問題] 共享相簿照片不同步- ios | PTT數位生活的評價; 關於 ... 於 tiding.mediatagtw.com -

#63.[問題] icloud共享相簿

把和朋友出去玩的照片和影片上傳到共享相簿之後,刪除了原檔以節省手機空間,結果發現朋友那邊有一些檔案看不到!!QQ 因為原檔已經徹底刪除, ... 於 ptt.reviews -

#64.Facebook 共享相簿功能,和朋友一起編輯美好回憶

接下來幾個月,推特的運作相當不穩定,因為伺服器數量不足,導致系統當機,「回頭去看,關閉沙加緬度資料中心是個錯誤,」馬斯克後來承認。 特質四:鋼鐵 ... 於 www.bnext.com.tw -

#65.請益iCloud 共享相簿邀請- Apple板

大家好~這邊想請教各位一個問題(´º∀︎º`) 就是最近第一次使用iCloud 共享相簿的功能也有上網爬過使用步驟的相關文章該開啟的共享也都有開啟了! 於 www.dcard.tw -

#66.【科技新知】手機Google相簿共享如何使用?跟好友分享相 ...

步驟三照片上傳完成之後,就可以按下「分享」>「邀請使用者」的按鈕。 步驟四這時就可以選擇你想分享的應用程式或對象,發送相簿共享連結 ... 於 www.jyes.com.tw -

#67.iCloud 照片共享圖庫如何開啟?這7 大步驟幫你快速設定

... 不小心把小花丟進來的照片刪掉了,小花跟小明在他們的iPhone 上就也看不見這張照片了。 iCloud 共享相簿. 「iCloud 共享相簿」則比較單向,雖然建立共享相 ... 於 applealmond.com -

#68.如何在iPhone、iPad 和Mac 上的「照片」中使用「共享的相簿 ...

共享相簿 - 共享相簿收不到邀請?這3 個方法解決收不到邀請的問題! 塔科女子 ... icloud共享的相簿会被别人看到吗?苹果icloud共享相簿是什么共享相簿是由蘋果公司提供 ... 於 sawi37t.kcvip07.com -

#69.iphone共享相册 - 适会说

iphone共享相册及共享相簿被邀请没反应-图5. Step 6:点击添加到共享相簿. 在分享界面里,点击“添加到共享相簿”,即可共享给家人和朋友。 ... 不拥有所有权 ... 於 www.shihuishuo.com -

#70.宜蘭戲曲節10 月戲曲盛宴邀大家到宜蘭演藝廳看好戲

地方中心/宜蘭報導(圖/宜蘭縣府文化局表演藝術科)由宜蘭縣政府文化局舉辦的2023宜蘭戲曲節今年已經邁入第11屆,每年演出豐富多元總讓觀眾驚豔不已 ... 於 news.owlting.com -

#71.修复iCloud照片共享不起作用的7种方法[iPhone / iPad / Mac]

考虑到它是加密的并且您的图像只能与被邀请的人而不是公众共享,因此iCloud照片 ... 当您看不到共享相册或无法将照片上传到共享相册时,只需尝试上述方法即可解决问题 ... 於 zh-cn.aiseesoft.com -

#72.免費又實用!蘋果手機內建的共享相簿功能你知道怎麼用嗎?

... 相簿也不會不見啦. 免費又實用!蘋果手機內建的共享相簿功能你知道怎麼. 而如果未來不想再共享此相簿,共享相簿的擁有者也有權限把共享相簿直接刪除喔. 於 agirls.aotter.net -

#73.iphone共享相簿無法邀請相關文章 - 綠色工廠

iphone共享相簿無法邀請(第1 頁/ 共1 頁/ 相關文章1 筆). 首頁 · icloud照片共享收不到邀请 · iphone共享相簿無法邀請 ... 於 blog.easylife.tw -

#74.在Lightroom 桌面版中轉存、共用和邀請他人提供內容到您的 ...

了解如何將編輯過的相片轉存為JPG、DNG、TIF 或原始影像。與您希望共用的對象共用相片或相簿,並邀請他們提供相片至共用相簿。 於 helpx.adobe.com -

#75.iPhone共享相簿Dcard常見疑問解答

... 共享相簿功能是一個很好的選擇,它可以讓你與朋友共享相簿,方便快捷地傳送照片和影片。本篇文章就來向大家介紹iPhone共享相簿 ... iPhone共享相簿看不到邀請怎麼辦? 當 ... 於 www.onion-net.com.tw -

#76.如何使用iOS 16 的iCloud 共享的圖庫?與共享相簿有何不同?

必需升級至最新版本iOS 16.1、iPadOS 16.1 或macOS Ventura。 若裝置沒有升級至最新的作業系統,則看不到共享圖庫。 共享圖庫數量. 每人只能加入 ... 於 applefans.today -

#77.PC home 電腦家庭 02月號/2023 第325期 - 第 16 頁 - Google 圖書結果

... 共享相簿的差異、開啟 iCloud 共享圖庫、邀請及退出共享的成員、設定拍照即自動 ... 看影片、打電動,該買電視還是大螢幕呢? Cha PT 聊天機器疑惑解答:為什麼突然爆紅 ... 於 books.google.com.tw -

#78.iPhone 共享相簿收不到邀請?這3 個方法解決 ...

如果你發現朋友明明有邀請你,但遇到iPhone 共享相簿看不到邀請的問題,那首先我們必須檢查一下自己是否有開啟「共享相簿」和「iCloud 照片」功能。如果沒 ... 於 www.tech-girlz.com -

#79.10种方法解决iCloud共享照片无法使用问题 - 【官网】丰科软件

例如,iCloud共享照片对方看不到、无法加载共享相册等。别担心,小编在这 ... 选择iCloud,点击照片旁边的选项按钮,然后开启共享相簿。 在Windows上启用 ... 於 www.fonegeek.cn -

#80.穿越時空遇見你!臺南徵集老照片活動開跑共同回憶「與家人 ...

... 相簿找尋珍視的老照片,激發家人情感鏈結。 家庭教育中心主任張冰嫈提及 ... 原先擔心鐵漢侯友宜無法接受太新潮的街舞,沒想到他一口答應,現場毫不扭捏地「 ... 於 www.lifetoutiao.news -

#81.【iOS 16 新功能】和好友共享iPhone 相簿 - YouTube

如何在iOS 16 中與好友 共享 圖庫?這隻影片分享在iPhone 共享相簿 的教學,透過iCloud 共享 的照片功能,你可以 邀請 好友一同查看、編輯或刪除指定的照片 ... 於 www.youtube.com -

#82.停止共享相簿及管理設定- iPhone 和iPad

... 看到這些相片。 離開相簿. 離開相簿後,你的相片和留言都會遭到移除。 在iPhone 或iPad 上開啟Google 相簿應用程式 相簿 。 輕觸畫面頂端的「共享」圖示 。 重要事項 ... 於 support.google.com