公園英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦DianaJ.C.Lewis寫的 SHEI-PA NATIONAL PARK(雪霸國家公園英文簡冊) 和內政部營建署的 臺灣國家公園 英文版精裝都 可以從中找到所需的評價。

另外網站大台北都會公園英文 - Primefotografie也說明:新北大都會公園(原大台北都會公園),於2019年8月啟用一座7公尺高的「瀑布滑草場」,與先前啟用的「幸運草地景溜滑梯」一樣設置於坡堤上,除了有水藍色的人工草皮滑草區外 ...

這兩本書分別來自內政部營建署雪霸國家公園管理處 和內政部營建署所出版 。

國立彰化師範大學 美術學系 李靜芳所指導 陳惠如的 「社區生活地圖」融入高職美術課程之教學行動研究 (2014),提出公園英文關鍵因素是什麼,來自於社區取向藝術教育、社區生活地圖、高職美術課程、行動研究。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 歷史學系 劉石吉、林麗月所指導 謝佩珊的 近代上海租界的公園(1868 - 1940) (2013),提出因為有 上海、租界、公園、公共娛樂、城市空間的重點而找出了 公園英文的解答。

最後網站宜蘭運動公園則補充:公園 介紹 · 現有設施 · 設施位置 · A籃球場 · B網球場 · C紅磚廣場 · D田徑場 · E大草坪 · F體育館 · G火車頭 · H青少年及兒童運動體能設施 · I中軸道 · K槌球場 ...

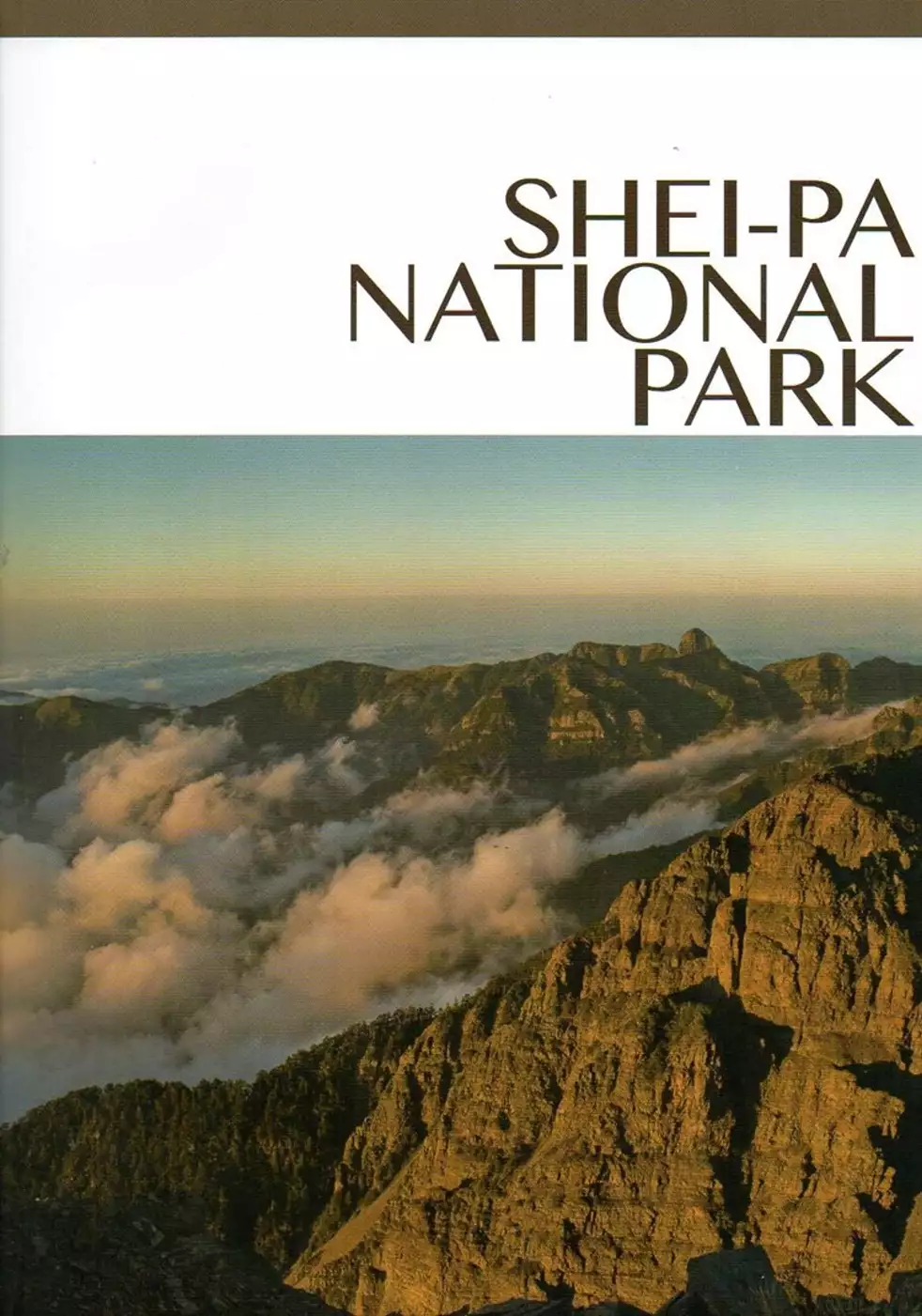

SHEI-PA NATIONAL PARK(雪霸國家公園英文簡冊)

為了解決公園英文 的問題,作者DianaJ.C.Lewis 這樣論述:

雪霸國家公園位居臺灣島中北部的雪山山脈,區內高山林立,風景壯麗。雪山、大霸尖山及聖陵線等崇峻高山及其自然地形景觀,蘊藏重要生物種類及族群,不僅有臺灣獨一無二國寶魚櫻花鉤吻鮭及觀霧山椒魚等保育物種,是一座自然資源極為豐富的國家公園。區內登山步道提供生態旅遊活動,滿足來訪民眾遊憩需求,是享受優美景觀與豐富自然資源的最佳場所。

公園英文進入發燒排行的影片

全英文影片來咯~ 這次我們在高雄跟屏東玩(吃)了一整天, 全部都用英文!

希望跟我們講到話的人看不到這集...逃*(我們對不起!!)

#英文 #高屏一日遊 #尷尬

歡迎追蹤我們The DoDo Men的IG和FB:

Instagram: https://www.instagram.com/thedodomen/

Facebook: https://www.facebook.com/TheDoDoMen/

「社區生活地圖」融入高職美術課程之教學行動研究

為了解決公園英文 的問題,作者陳惠如 這樣論述:

本研究以社區取向藝術教育之觀點,針對高職學生設計社區生活地圖課程,旨在探究於高職藝術課程實施社區生活地圖課程的教學方法以及學習內涵,並瞭解學生學習困難,提出教學之建議供後續研究者參考。 研究者以本身任教之高職為研究場域,以任教學生397人為研究對象,進行行動研究,共實施三次社區生活地圖課程。在研究過程中,研究者觀察學生的學習反應,反思自己的教學方法,廣泛蒐集研究相關實物文件包含:學習單、學習心得單、各組學生所完成之社區生活地圖作品、學習檔案等進行分析,再輔以訪談、學習問卷調查等多重資料相互檢證,提出教學研究結論。根據研究結果,本研究結論歸納如下: 高職實施「社區生活地圖」

課程之方法可採用教師設計課程,學生自主規劃研究社區範圍的方式,課程時間的規劃應考量學生學習情形彈性調整。教師於課程每一階段有充分的準備,並與學生充分討論溝通,適時介入輔導,協助學生解決學習問題,學習評量亦應著重於整體學習過程。在規劃社區踏查活動時,可引導學生循多重管道蒐集社區資料,增加資訊的正確性與豐富性;為避免社區參訪流於表面形式,事前必需與學生充分討論,以確立主題方向。在繪圖表現方面,教師指導學生運用適當之媒材,以創作表現的角度繪製社區生活地圖,增加地圖作品表現的藝術性。課程最後的成果分享可結合踏查照片、活動進行課程之文件、地圖作品製作多媒體檔案,使分享活動更具意義。 高職學生在繪製

「社區生活地圖」過程中的學習困難,主要出現在組員之間的溝通協調、文字資料匯整與敘述、繪圖技巧、口語表達技巧等四個面向。學生於課程當中的學習內容、經驗與意義涵蓋社區體驗、社區環境議題思辨、社會關係學習、與創作表現四個層面。 本研究之貢獻為提出高職美術課實施社區生活地圖課程具體可循之教學模式,並詳細分析教學活動中學生的學習問題、困難,尋求因應之方法。教師可由此瞭解社區生活地圖融入高職美術課程的教學內涵、以及可能面對的教學問題,對未來規劃相關課程有所助益。

臺灣國家公園 英文版精裝

為了解決公園英文 的問題,作者內政部營建署 這樣論述:

臺灣橫跨亞熱帶與熱帶,地勢起伏,高山林立,海拔高差近4000公尺,孕育出各式各樣的自然與人文景觀與生態系。為保存我國珍貴資產,二十餘年來設立8座國家公園,均為國土資源精華區。而因國家公園是世界共通的國際語言,也是世界先進國家代表國家特徵的重要指標。國家公園的成立,對臺灣以國家公園行銷國際的作法有極佳的助益。本書將國家公園四季之美、鳥影獸跡、雲霞飛瀑、草原湖泊、古厝史蹟的精華景色,全部濃縮在書中,希望透過鏡頭,將臺灣國家公園之保育成果及自然、生態、人文之美與世人分享,進而將剎那之美永恆典藏。

近代上海租界的公園(1868 - 1940)

為了解決公園英文 的問題,作者謝佩珊 這樣論述:

本文試圖從城市公共空間角度,探討租界七座公園於城市空間中發揮何等功能。公園和上海市民的生活產生深刻且微妙的關係,對推動城市現代化,扮演重要角色。筆者經由解讀官方市政記錄,彌補前人研究之不足,並透過歷史發展脈絡,重新觀察華洋關係的一個側面。 「公園」一詞始見於《魏書》,但意涵非指近代城市公園所表示的提供大眾休閒遊憩或運動健身的公共園林。1868年上海英租界外灘建置中國首座公園,英文為public garden;晚清時人常稱「公家花園」、「外國花園」或「西人花園」等。中國自古有皇家或私人園囿,傳教士、外交人員或遊泰西之士將park或garden意譯為涵義相近的「園」或「囿」,或兩者並稱

。亦有音譯為「巴爾克」、「帕格」、「派克」。晚清文獻以「公園」稱呼都市園囿則出現於旅日記遊,甲午戰爭後,日源漢字新名詞大量輸入中國,報刊普遍使用公園代替公家花園則等到二十世紀初。 近代上海租界分公共租界及法租界,分別由工部局、公董局管理市政,西人仿歐洲城市規劃建設租界。公園在近代西方城市被視為市民生活的重要公共空間之一,故公共租界四區建置6座公園;法租界有1座大型公園,其中3座是官有地改建;4座是滿足居民需求。每座公園各有特色:公花園與華人公園倚傍河岸,崑山公園為兒童專屬遊戲場,匯山公園與虹口公園兼備運動場地,極司菲爾公園是自然風景式園地,顧家宅公園展現法蘭西花園風格。運動場地依時間開放市

民申請使用球場、游泳池,並酌收場地使用費,西式體育活動起初為外僑的閒暇娛樂,後來上層華人階級、青年學子接納、推廣,逐漸普及於華人娛樂生活。 西人認為公園不僅是大眾遊憩空間,更是培養市民公共意識,落實文明化素養的地方,對入園遊客的行徑訂立公園章程規範,保障大眾權益。1928年前,租界的公園基本上限制一般華人進出。十九世紀中葉後,上層華人基於納稅人平等原則投書給工部局,要求開放部分華人及外地遊客入園,董事會決定試辦申請公園券入園,符合官方標準才獲准,第一波有限開放算是滿足上層華人的訴求。二十世紀以來,中國人受到民族主義思潮激發,產生反西方帝國霸權呼聲,這股旋風在上海發揮極大影響力,此時上海租界

華人意識到與外僑同為租界納稅人,卻無法享有納稅人應有的市政權。五卅事件引發中外關係緊張,撼動洋人統治權,促使工部局董事們同意加入華籍董事,也正視華人的市政權利,而公園禁弛爭論在這波外交談判中獲得解套。 1928年6月開放公園後,改採售票制篩選遊客。付費入園變相將公園空間商品化,能不能入園關係到消費者的消費能力。根據官方年度遊客統計量,三0年代上海興起遊園熱,遊覽公園列入老上海人的時髦休閒娛樂名單。 滬西商業性花園(所謂「海派園林」)進一步將私家園林空間開放化,參雜中西式娛樂活動,以滿足老上海人消費娛樂需求。這類花園性質接近遊藝場所,對入園者無嚴格篩選,遊客類型遍及上下各階級,唯進入1920

年代後,逐漸被新型遊戲場所取代。

公園英文的網路口碑排行榜

-

#1.墾丁國家公園管理處全球資訊網-雙語詞彙

中文詞彙, 英文詞彙, 日文詞彙. 主計機構, Account Office, 経理室. 後灣, Back Bay, 後湾. 白浪彌溪, Bailangmi River, 白浪弥渓. 白砂, Baisha, 白砂. 於 www.ktnp.gov.tw -

#2.公園英文 - 工商筆記本

小公園英文翻譯:merlion walk…,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋小公園英文怎麽說,怎麽用英語翻譯小公園,小公園的英語例句用法和解釋。 詳情» · 公园英文怎么写_公园的 ... 於 notebz.com -

#3.大台北都會公園英文 - Primefotografie

新北大都會公園(原大台北都會公園),於2019年8月啟用一座7公尺高的「瀑布滑草場」,與先前啟用的「幸運草地景溜滑梯」一樣設置於坡堤上,除了有水藍色的人工草皮滑草區外 ... 於 primefotografie.nl -

#4.宜蘭運動公園

公園 介紹 · 現有設施 · 設施位置 · A籃球場 · B網球場 · C紅磚廣場 · D田徑場 · E大草坪 · F體育館 · G火車頭 · H青少年及兒童運動體能設施 · I中軸道 · K槌球場 ... 於 gym.e-land.gov.tw -

#5.#公園英文 - Eksploro | Facebook

公園英文. 這個公園真是太好玩了,狒狒寶第一次玩滑索,成功! 這個公園肯定要存進口袋名單裡. 知道狒狒寶今天玩的滑索英文是什麼嗎?… Shiko më shumë. 於 sq-al.facebook.com -

#6.公園遊樂設施的單字 - Eng.tw 中英對照

溜滑梯的英文怎麼說? slide · 蹺蹺板的英文怎麼說? seesaw · 鞦韆的英文怎麼說? swing · 平衡木的英文怎麼說? balance beam · 單槓的英文怎麼說? 於 group.eng.tw -

#7.臺中公園

臺中公園自1903年(明治36年)10月28日創立以來,一直是臺中市重要的地標,公園內設有人工湖、亭臺樓閣、曲橋等優美造景,還有露天音樂臺、兒童遊戲區、網球場等多項遊樂 ... 於 travel.taichung.gov.tw -

#8.玉山國家公園

Menu. 玉山動態 · 新聞快訊 · 活動列車 · 公路路況 · 登山步道開放狀況 · 園區氣象 · RSS訂閱 · 旅遊導引 · 旅遊須知 · 遊憩型態 · 遊客守則 · 緊急連絡電話. 於 www.ysnp.gov.tw -

#9.[文閲原版]微故事公園英文原版A Tiny Little Story: Park 布書低幼 ...

[文閲原版]微故事公園英文原版A Tiny Little Story: Park 布書低幼繪本| 本店不接急單喔,喜歡可以直接下標喔,有問題請在即時通聯繫客服. 於 tw.bid.yahoo.com -

#10.國家公園法 - 全國法規資料庫

依前二項選定之國家公園及國家自然公園,主管機關應分別於其計畫保護利用管制原則各依其保育與遊憩屬性及型態,分類管理之。 第7 條. 國家公園之設立、廢止及其區域之 ... 於 law.moj.gov.tw -

#11.出席六堆300年慶典蔡英文:身為客家人很光榮 - 自由時報

六堆300年紀念大會今天在內埔鄉六堆紀念公園舉行,總統蔡英文及行政院長蘇貞昌特別贈匾予六堆大總理、副大總理等後代,授旗給六堆的代表,一同見證六 ... 於 news.ltn.com.tw -

#12.公园的英文怎么说 - 沪江网校

沪江英语词库精选公园英文怎么写、公园用英语怎么说及怎么读、公园的英文怎么说、公园的英语读音及例句。 於 www.hujiang.com -

#13.SHEI-PANATIONALPARK(雪霸國家公園-英文版) - 國家網路書店

書名:SHEI-PANATIONALPARK(雪霸國家公園-英文版),語言:英文,ISBN:9799570283593,頁數:64,出版社:內政部營建署雪霸國家公園管理處,作者:Mei,ChiungChang, ... 於 www.govbooks.com.tw -

#14.Lin Mo Niang Park(林默娘公園) | Tainan Travel

The most eye catching feature of Anping Fishing Harbor (安平漁港) is the impressively tall Lin Mo Niang statue (林默娘雕像) next to the harbor, ... 於 www.twtainan.net -

#15.大湖公園

更多信息,請瀏覽以此站為中心的Explore Taipei地铁交通地圖。 基本事實 區域地圖 附近的地方 首班車/末班車 照片. 基本事實. 英文, Dahu Park. 於 taipei.exploremetro.com -

#16.公園英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

公園英文 是park(聽發音),名詞用法,也可以寫成public park(聽發音)這種代表是開放式的公園,如果光寫park 則泛指各種公園或遊樂園區, ... 於 www.branbibi.com -

#17.Xin Dian Sunshine Sports Park - 新店陽光運動公園 - TripAdvisor

Xin Dian Sunshine Sports Park, Xindian Picture: 新店陽光運動公園- Check out Tripadvisor members' 65 candid photos and videos of Xin Dian Sunshine Sports ... 於 www.tripadvisor.com -

#18.Bade Pond Ecology Park(八德埤塘自然生態公園)

Chickens, ducks, and geese all gather here for a fun party! This is not a farm but an ecological education center. The 5-hectare Bade Pond ... 於 travel.tycg.gov.tw -

#19.雙語詞彙 - 陽明山國家公園

陽明山國家公園入口網提供陽明山各遊憩據點、步道與單車道等介紹、相關生態 ... 中文; 英文 ... 陽明山國家公園管理處; Yangmingshan National Park Headquarters. 於 www.ymsnp.gov.tw -

#20.雙語辭彙對照表- 台江國家公園

英文. 景點. 鹽水溪口濕地. Yanshui Estuary Wetland. 行政區域. 臺南市. Tainan City. 景點. 網仔寮汕. Wangzailiao Barrier Island. 景點. 黑面琵鷺賞鳥亭. 於 www.tjnp.gov.tw -

#21.線上美語學習| Kenting National Park/墾丁國家公園

到墾丁大街之前轉彎進牌樓,爬上山就是公園;不過,這一段上山路至少要開10多分鐘。 8481980ae9ac8aca2b0dcd2ead92ffb9. Kenting Forest Recreation Area was ... 於 www.english4tw.com -

#22.國際級星空!到合歡山暗空公園邊觀星邊學英文 - Tvbs新聞

2019年8月,合歡山正式成為了台灣首座暗空公園,許多天文愛好者與觀星迷都相當 ... 天文的說法是astronomy,許多英文的學習者都會與astrology搞混。 於 news.tvbs.com.tw -

#23.公園英文翻譯被指匪夷所思:老外都看不懂(圖) - 新浪新聞

南都訊記者楊希越何文宣昨日,吳先生帶著自己6歲的女兒去越秀公園遊樂場遊玩,無意中看到了海盜船設施貼出的中英雙語標識,吳先生說:“根本讀不通, ... 於 news.sina.com.tw -

#24.公园英文_公园英语怎么说 | 蘋果健康咬一口

公園的英文- 公园的英文翻译:[gōngyuán]park;publicgarden…,查阅公园英文怎么说,公园的英语读音例句用法和详细解释。 於 1applehealth.com -

#25.香港濕地公園

香港濕地公園是一個集自然護理、教育及旅遊用途於一身的世界級景點,展示了香港濕地生態系統的多樣化,突顯保護它們的重要性。 於 www.wetlandpark.gov.hk -

#26.大安森林公園– Wei-Hao Syu's Blog 徐偉浩的部落格

先跳過大安沒加分音符號的老問題,大安森林公園的英文名稱裡面沒有「森林」(Forest)?!這並不是一個很理想的狀況,要嘛就通通有森林「大安森林 ... 於 blog.pighead.cc -

#27.龍磐公園Longpan Park

Read 5 tips and reviews from 784 visitors about scenic views. "Super windy, and nice place to view the Pacific Ocean.." 於 foursquare.com -

#28.我建議我們星期天去公園英文怎麼說?

I suggest our going to the park on Sunday. 較新的文章 ... 於 bb-english.blogspot.com -

#29.河濱公園的英文怎麼說 - TerryL

河濱公園 的英文怎麼說. 河濱公園英文. riverside park. 河: 1 (天然的和人工的大水道) river 2 (指銀河系) the milky way system; the galaxy 3 (特指黃河) t. 於 terryl.in -

#30.請問台東的公園的英文說法@ dwd37199120g :: 隨意窩Xuite日誌

請問台東的公園的英文說法卑南文化公園台東卑南文化公園-- Peinan Cultural Park, Taitung 台東海濱公園-- Beach Front Park, Taitung,Kuanshan Water Park,台東三角 ... 於 blog.xuite.net -

#31.【加拿大見聞】公園裡的遊樂場Playgrounds in the Parks

加拿大公園裡的遊樂場常有戲水設施,讓孩子隨時可以玩水。 ... 臺灣的公園最重視「安全」,加拿大的公園最重視「好玩」。 ... 英文是cable ride,中文是溜索。 於 rainymom.com -

#32.SHEI:PANATIONALPARK(雪霸國家公園.英文版)

SHEI:PANATIONALPARK(雪霸國家公園.英文版) - 自然生態/國家公園, Mei/ChiungChang/張美瓊/DianaJ/CLewis, 9799570283593. 於 24h.pchome.com.tw -

#33.公園- 維基百科,自由嘅百科全書

公園 係西方引入嘅概念,英文叫park,意思係一塊圍咗嘅地,裏面養咗啲野生動物,畀人打獵用。後尾引伸到住宅區附近有大自然嘅地,裏面有野生動物,又可以畀人行山、騎馬。 於 zh-yue.wikipedia.org -

#34.臺北市電影主題公園

最新消息. 【場地租借】電影公園多功能展演廳即日起新... 2021/01/15(五)-2022/01/31(一). TOP. 於 www.cinemapark.taipei -

#35.路網圖、各站資訊及時刻表

文湖線班次密集,隨時加發列車,故原系統設計無固定時刻表。 環狀線為無人自動駕駛系統,機動性高列車時刻視車行狀況自動調整,無提供時刻表。 路網圖. 中英文版路網圖 ... 於 www.metro.taipei -

#36.香港海洋公園

香港海洋公園,是一座集海陸動物展覽、機動遊戲、大型表演的主題公園。不論大人還是小童,總有一款適合你。熱愛動物與自然,或喜歡挑戰機動遊戲的遊人,更加不可錯過。 於 www.oceanpark.com.hk -

#37.美國交換生活》黃石國家公園旅行英文 自然生態英文 旅遊英文 ...

美國交換生活》黃石國家公園旅行英文│自然生態英文│旅遊英文分享│Yellowstone National Park · 1. Geyser (n)- 間歇泉. 黃石國家公園(以下簡稱黃石)有 ... 於 jennys328.pixnet.net -

#38.公園英文怎麼說 - 查查在線詞典

公園英文 翻譯: [ gōngyuán ] park; public garden…,點擊查查綫上辭典詳細解釋公園英文發音,英文單字,怎麽用英語翻譯公園,公園的英語例句用法和解釋。 於 tw.ichacha.net -

#39.台灣國家公園介紹[英文版](3版) - 博客來

書名:台灣國家公園介紹[英文版](3版),語言:英文,頁數:59,出版社:內政部營建署,作者:內政部營建署,出版日期:2010/09/01,類別:專業/教科書/政府出版品. 於 www.books.com.tw -

#40.英文摺頁| 和平島公園官方網站

11月-4月|08:00-18:00 ✦ 如遇颱風等天災,依照政府公告停止上班上課,暫不對外開放✦. 本網站圖文資料未經授權請勿使用|和平島公園|宏岳國際有限公司. 於 www.hpipark.org -

#41.臺中民俗公園- 教育百科

英文 :. Taichung Bureau of Culture Folklore Park ... 該公園內除畫廊約二十坪外,並有民俗廣場二百四十一坪及民藝廣場二百三十坪之戶外空間,可供舉辦民俗節慶或 ... 於 pedia.cloud.edu.tw -

#42.Taijiang National Park 台江國家公園 - 台南市民英語資源網

顯示全球英語單字; 英文; 中文; 中英文; 顯示文字; 隱藏文字. 字幕自動換行: ... 喔,有了,你可以去台江國家公園。 ... 在這個國家公園裡還能看到什麼東西呢? 於 englishresource.tainan.gov.tw -

#43.你想知道的月世界-高雄泥岩惡地地質公園摺頁(英文版)The ...

你想知道的月世界-高雄泥岩惡地地質公園摺頁(英文版)The Moon World that you maybe curious about -Mudstone Badland Geopark Kaohsiung, TAIWAN. 於 conservation.forest.gov.tw -

#44.臺北市客家文化主題公園: 首頁

臺北市「客家文化主題公園」的前身是臺北市兒童交通博物館,後交由臺北市政府客家事務委員會籌劃。它是2008至2011年之連續性工程,初步於2008年10月完成全案規劃設計, ... 於 ssl.thcp.org.tw -

#45.基隆--八斗子潮境公園(Keelung--Badouzi Chaojing Park) - eBird

Explore a complete list of bird species observations in this area. 於 ebird.org -

#46.Kenting National Park 墾丁國家公園

Eluanbi Park 鵝鑾鼻公園: 60 NT per person. Maobitou Park 貓鼻頭公園: 30 NT per person ... Tsai Yingwen 蔡英文 · Turtle Island 龜山島 於 www.foreignersintaiwan.com -

#47.墾丁國家公園-- 鵝鑾鼻公園| 台灣英文新聞 - Taiwan News

(台灣英文新聞/廖秋煌報導)鵝鑾鼻公園位於台灣最南端的墾丁國家公園,以燈塔馳名中外,日治時期就被選為台灣八景之一,是世界上少見的武裝燈塔。二次 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#48.公園是最舒壓的好鄰居Park | | EnglishOK 中學英閱誌

《English OK 中學英閱誌》不只是學英文,還想告訴關心中學生競爭力與升學議題的你,如何掌握最新、最活、最熱門的英語學習及升學情報。 於 www.englishok.com.tw -

#49.嘉義文化公園英文彙整 - 天生寶家族

標籤: 嘉義文化公園英文 ... 嘉義文化公園諸羅樹蛙攻佔公園化身遊樂場,嘉義首座共融式公園蛙蹼溜滑梯、彈跳床、大轉盤、鳥巢鞦韆、大沙坑R … 於 fbuon.com -

#50.Hualien Pacific Landscape Park (花蓮太平洋公園, 北濱公園, 南 ...

The park is divided into two sections: North (Beibin) and South (Nanbin) Seashore Park. The parks have some small xiaochi snacks and vendors, however, most ... 於 guidetotaipei.com -

#51.【金牌書籍】小波系列翻翻書小玻去公園英文原版繪本Spot ...

2021年10月超取$99免運up,你在找的【金牌書籍】小波系列翻翻書小玻去公園英文原版繪本Spot Goes to the Park 小玻在哪里同系列兒童就在露天拍賣, ... 於 www.ruten.com.tw -

#52.環保公園的英文怎麼說

環保公園的英文怎麼說. 中文拼音[huánbǎogōngyuán]. 環保公園英文. eco-park. 環: Ⅰ名詞1 (環子) ring; hoop 2 (環節) link 3 (姓氏) a surname Ⅱ動詞(圍繞) ... 於 dict.site -

#53.關於公園英文作文5篇 - 名言佳句

關於公園英文作文5篇. 閒暇時候,去公園散散步,是多么愜意的事情啊。下面是小編為大家收集關於公園英文作文5篇,歡迎借鑑參考。 公園英文作文一. 於 www.mingyanjiaju.org -

#54.太魯閣國家公園簡介摺頁(英文/English)

太魯閣國家公園簡介摺頁(英文/English) · 類型:旅遊活動 · 售價:NT$20 · 點擊數:21363. 於 www.taroko.gov.tw -

#55.臺中都會公園

臺中都會公園的設立負起維護大肚山台地特殊自然景觀與環境的重要任務,同時也提供大臺中都會地區居民一個就近認識大自然及 ... 花開蝶舞御風行-臺中都會公園(英文版). 於 tcmp.cpami.gov.tw -

#56.公园的英语翻译- 柯林斯汉语 - Collins Dictionary

'公园' 的英语Translation of | 官方柯林斯汉语- 英语词典网上词典。10 万条简体中文单词和短语的英语翻译。 ... 学习资源. 公园的翻译—— 柯林斯中文到英文词典 ... 於 www.collinsdictionary.com -

#57.客家六堆聯庄走過300年小英蘇揆見證歷史時刻

紀念大會中,蔡英文和蘇貞昌分別贈匾予六堆大總理、副大總理與各堆 ... 記者陳弘逸/攝影 總統蔡英文出席今天下午在屏東縣內埔鄉六堆紀念公園舉辦 ... 於 udn.com -

#58.【旅遊英文】輕鬆踏青去!台灣九座國家公園介紹 - Engoo

台灣雖然面積不大,但是島上有多變的地形和生態造就了許多不同的國家公園, 而今天就要和大家簡單介紹台灣的國家公園唷! 再和大家介紹國家公園前, 於 engoo.com.tw -

#59.絕美景致!三分鐘帶你遊覽壯闊的美國國家公園 - 希平方

Here's a one-day guide to 12 U.S. national parks, curated from MacGillivray Freeman's film—National Parks Adventure. 美國坐擁59 座國家公園,橫跨 ... 於 www.hopenglish.com -

#60.廁所譯成“tollet”公園英文標識出錯 - 教育

昨日,團結湖公園內“水深危險”標識牌的英文翻譯中,將“Caution”一詞錯寫成“Cautionl”。新京報記者楊鋒攝北京共有169個注冊公園,很多公園都豎起中英 ... 於 edu.people.com.cn -

#61.網友吐槽昆明瀑布公園英文標識神翻譯讀來太彆扭- 壹讀

在公園草坪處,灰色的提示牌上用白色字體書寫著「小草有生命請您足下留情」。而這行中文下,又有字號小一些的一排英文翻譯「Love At The Foot Of The Grass Don't Fold ... 於 read01.com -

#62.英文版頁尾 - 關渡自然公園

Guandu Nature Park. No. 55, Guandu Rd., Beitou Dist., Taipei City 112, Taiwan (R. O. C.) Email: [email protected] ... 於 gd-park.org.tw -

#63.奈良公園, 英文菜單, 餐廳搜尋結果: 第1頁- SAVOR JAPAN 品味日本

從奈良/大和郡山/天理, 東大寺, 春日大社的附近訊息種搜索美食店。 於 tw.savorjapan.com -

#64.Taiwan National Parks from Above / 飛閱臺灣國家公園(英文 ...

Taiwan National Parks from Above / 飛閱臺灣國家公園(英文版) ... 空中攝影師齊柏林先生負責掌鏡,耗時3年製作完成,結合臺灣8座國家公園,以360度的視野,從12000 ... 於 visiontaiwan.info -

#65.大台北都會公園改名新北大都會公園- 生活 - 中時新聞網

位於新北市二重疏洪道的大台北都會公園是全市最大公園,平時許多民眾都會到 ... 的白色字樣地景也會從大台北都會公園改為「新北大都會公園」,英文地 ... 於 www.chinatimes.com -

#66.城市方舟:壽山國家自然公園(英文版) - 國立公共資訊圖書館

城市方舟:壽山國家自然公園(英文版). Star. 1346 views. Rating0+; Length17 min; Issue2017-12; Publisher; LanguageEnglish; Director. Introduction ... 於 vod.nlpi.edu.tw -

#67.關於國立公園– 日本阿爾卑斯上高地官方網站 - Kamikochi

覆蓋公園南端的乘鞍岳,是一處由六座火山組成的火山群。向東延伸的高原被稱作乘鞍高原,是一個以農業與休閒娛樂而聞名的地區。 中部山岳國立公園地圖(英文PDF). 於 www.kamikochi.org -

#68.公園- WebSaru漢英字典

公園英文 翻譯: 公園[gōngyuán] public parkCL:場|场..., 學習公園發音, 公園例句盡在WebSaru字典。 於 tw.websaru.info -

#69.臺北市政府雙語詞彙查詢系統-雙語詞彙表

編號 中文詞彙 英文詞彙 3521 介壽公園 Jieshou Park 3522 壽德公園 Shoude Park 3523 保德公園 Bowder Park 於 bilingual.gov.taipei -

#70.新北考古公園摺頁 - 十三行博物館

新北考古公園摺頁. 下一則 新北考古公園. 相關圖片. 新北考古公園摺頁-中文1 新北考古公園摺頁-中文2 新北考古公園摺頁-英文1 新北考古公園摺頁-英文2 ... 於 www.sshm.ntpc.gov.tw -

#71.我在公園散步時的英語怎麼翻譯成英文怎麼說

① 現在我們正在公園里散步英文怎麼說. Mr smith is walking in the park. ② 我喜歡在公園散步用英語怎麼說>_. I like taking a walk in the park . 於 www.cdswsjxx.com -

#72.香港動植物公園- 主頁

所有參觀者須帶上口罩及量度體溫,並遵守《預防及控制疾病(禁止羣組聚集)規例》(第599G章)和保持適當社交距離。 本月開花植物(十一月份). 香港動植物公園150周年慶祝 ... 於 www.lcsd.gov.hk -

#73.運動場館Venue - 臺北市政府體育局

富洲河濱公園. Fuzhou Riverside Park. 籃球場. Basketball Court. 320 人People 640 平方公尺m 2. 場租時段. 松山區Songshan. 開放租借 ( Open rental ). 觀山河濱公園. 於 sports.tms.gov.tw -

#74.中央公園-新竹市觀光旅遊網

中央公園位於中央路與東大路旁,面積約0.77 公頃,從民國80年啟用至今,已經超過25個年頭,承載著許多新竹市父母親的兒時回憶,105年9月「中央公園 ... 於 tourism.hccg.gov.tw -

#75.雙語詞彙 - 金門國家公園

中文, 英文. 金水學校. Jinshui Elementary School. 僑鄉文化展示館. Overseas Chinese Culture Exhibition Hall. 雙鯉濕地自然中心. Shuangli Wetlands Nature Center ... 於 www.kmnp.gov.tw -

#76.芝山公園- 公園走透透.臺北新花漾_公園情報

其名稱由來為清康熙年間,福建漳州移民於淡北、士林一帶墾居,因公園地形與福建漳州 ... 更多公園照片(跳至本頁下方圖片區) ... 英文名稱: Zhishan ... 於 parks.taipei -

#78.【基礎英文】公園的說法 - 單字卡

Park is an open place to relax and play. People use the park for walking. Parks have green grass, plants, and trees. Children love to play in parks. 於 www.vocabularypro.cc -

#79.National Parks of the USA 美國國家公園英文原版繪本 享優選

不要沒有反應情況直接給評價哦,你們的一個評價對#書法書籍#練字#教材書#聲樂書籍#語言書籍#簡體字購買National Parks of the USA 美國國家公園英文原版繪本☺享優選. 於 shopee.tw -

#80.公園的英文單字- 英漢詞典 - 漢語網

【公園】的英文單字、英文翻譯及用法:park公園; 停車場;public garden<;諺>;公園;。漢英詞典提供【公園】的詳盡英文翻譯、用法、例句等. 於 www.chinesewords.org -

#81.NEW TAIPEI CITY|Yehliu Geopark(野柳地質公園) - ReadyGo

Yehliu Geopark(野柳地質公園) is a geologist's dreamland but also a fascinating place for the day tripper. Home to a number of unique ... 於 imreadygo.com -

#82.海岸公園

郊野公園及海岸公園 · 自然護理 · 檢驗及檢疫 · 香港便覽 · 年度開放數據計劃 · 其他 · 公開資料守則 · 公用表格 · 本署就業機會/空缺 · 常見問題. 常見問題; 農業. 於 www.afcd.gov.hk -

#83.臺北市中心的新綠洲永春陂濕地公園都會叢林的清新芬多精

臺北市中心的新綠洲永春陂濕地公園都會叢林的清新芬多精| Taipei wetland park opens to public ... 【看英文中國郵報學英文】歷時4年的臺北市「永春陂濕地 ... 於 chinapost.nownews.com -

#84.運動公園英文,sports park中文 - 三度漢語網

運動公園英文怎麼說,运动公园中文是什麼意思? 於 www.3du.tw -

#85.park ]英文詞性- 名詞

park. [pɑ:k]. n.停車場, 公園, 園區, (球類)運動場 v.停車, 停放, 置於. 例句與用法:. Park yourself in that chair while I make you a cup of tea. 於 en995.com -

#86.雙語詞彙對照表 - 海洋國家公園管理處

中文, 英文. 內政部營建署國家公園 ... 東沙環礁國家公園, Dongsha Atoll National Park. 澎湖南方四島國家公園, South Penghu Marine National Park. 於 www.marine.gov.tw -

#87.炮台山「東岸公園主題區(第一期)」周六正式開放(附圖)

「東岸公園主題區(第一期)」面積約9 800平方米,位於屈臣道以西,原為中環灣仔繞道工程用地。為貫徹「先駁通、再優化」的海濱發展理念,路政署於毗鄰的 ... 於 www.info.gov.hk -

#88.公園的英文翻譯 - 海词词典

那隻外星來的宇宙飛船在公園上空盤旋了一會兒之後就不見了。 After the alien spacecraft had hovered over the park for a short time, it vanished. 於 dict.cn -

#89.Riverbank Park - 親水公園 - 國家教育研究院雙語詞彙

親水公園. Riverbank Park. 場所標示類別: 外部設施及建築. 以Riverbank Park 進行詞彙精確檢索結果. 出處/學術領域, 英文詞彙, 中文詞彙. 雙語詞彙-公告詞彙 場所標示 於 terms.naer.edu.tw -

#90.228和平公園譯名瑕疵北市:撤牌改進 - 英文資訊交流網-

台北市議員簡余晏今天說,台北市政府去年在路口豎立新指示牌,將「二二八和平公園」英譯改成「228 Peace Disaster Prevention Park」,北市回應1週內 ... 於 blog.cybertranslator.idv.tw -

#91.Qingshui Geothermal Park清水地熱公園| Yilan Tourism

Qingshui Geothermal Park清水地熱公園. The cooking pools and foot baths both use water from hot spring number 19. 於 travel.yilan.tw -

#92.卑南文化公園簡介(中、英文版) - 國立臺灣史前文化博物館

卑南文化公園簡介(中、英文版). 出版日期:2001/12. 作者:張家銘. 書名:卑南文化公園簡介(中、英文版). 備註:VCD. 回上一頁. 展覽參觀. 於 www.nmp.gov.tw -

#93.玩蹺蹺板、盪鞦韆、溜滑梯、攀登架的英文怎麼說捏 - Think ...

玩蹺蹺板、盪鞦韆、溜滑梯、攀登架,這些公園常見的遊樂設施跟活動,到底應該怎麼說呢? 嘿嘿,答案是---play on the seesaw, play on the swing, play on the slide, play ... 於 thinkhouse.weebly.com -

#94.【台東地圖】台東海濱公園|Taitung Seashore Park - 台東製造

台東海濱公園位於台東市大同路,園區內設有人文主題步道、劇場、廣場、湧泉地景以及各式公共藝術,民眾與遊客可在無際草坪上,吹著徐徐海風、欣賞廣闊無際的太平洋。 於 www.zztaitung.com -

#95.雪霸國家公園全球資訊網Shei-Pa National Park

雪霸動態. 最新消息 · 活動行事曆 · 交通及步道開放狀況 · 遊憩登山 · 汶水遊客中心 · 武陵遊憩區 · 觀霧遊憩區 · 雪見遊憩區 · 生態旅遊 · 登山山友 · 注意事項 ... 於 www.spnp.gov.tw -

#96.遠雄海洋公園|全台唯一國際級海洋主題樂園 - 花蓮

遠雄海洋公園座落於臺灣最美麗的東海岸風景區台灣第一座最大最美且具國際水準的海洋休閒、旅遊及渡假的王國。 於 www.farglory-oceanpark.com.tw