全國廣播節目表的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦陶曉清寫的 那些在青春網的日子 可以從中找到所需的評價。

另外網站全國廣播小潘也說明:... 全國生活資訊歷史歌單DJ&節目表服務項目有意思的電台Mradio. 網路上關於全國廣播podcast-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考. ON AIR 晚安寶拉、小潘關於全國 ...

國立政治大學 傳播學院博士班 孫秀蕙所指導 周瑄的 中國改革開放後的電視節目符號研究 —以1983-2018 年央視春晚小品為例 (2020),提出全國廣播節目表關鍵因素是什麼,來自於改革開放、央視春晚、喜劇小品、符號學、意識形態。

而第二篇論文國立臺灣師範大學 東亞學系 江柏煒所指導 洪士惠的 華人社會之節慶創造與認同建構:以馬來西亞雪蘭莪州「巴生歌樂節」為例 (2019),提出因為有 海外華人、華人社會、巴生歌樂節、節慶創造、認同建構的重點而找出了 全國廣播節目表的解答。

最後網站全國廣播線上收聽| Radios.tw則補充:功能表. 最愛 最近聽了. 廣播類型 全部類型 · Top40 新歌 · 談話節目 · 全球音樂 · 新聞 · 中文 ... 談話節目. 簡介. 全國廣播為中部地區的電台,其定位在都會性與主打25-50 ...

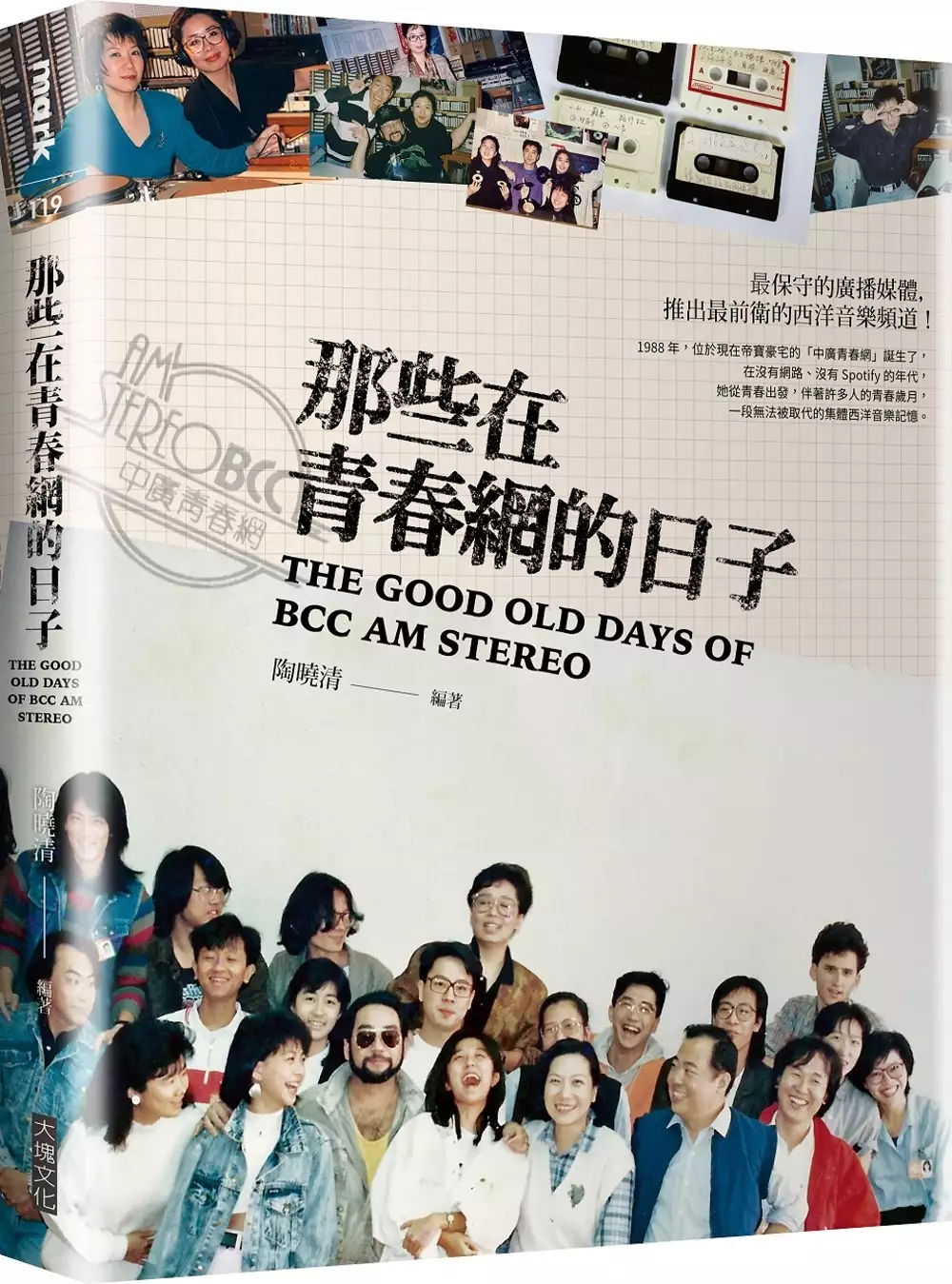

那些在青春網的日子

為了解決全國廣播節目表 的問題,作者陶曉清 這樣論述:

最保守的廣播媒體,推出的最前衛的音樂頻道! 1988年,位於現在帝寶豪宅的「中廣青春網」誕生了, 在沒有網路、沒有Spotify的年代, 她從青春出發,伴著許多人的青春歲月,一段無法被取代的集體音樂記憶。 中廣青春網,不只是當時中國廣播公司的變革,也更新了那一代的耳朵,搭起年輕人與熱門音樂的橋梁。 她找來陶曉清擔任總監負責整個媒體的規劃和營運,讓她成為台灣廣播有史以來,第一個長達12小時連續播出熱門音樂的頻道。 中廣青春網的DJ也都是一時之選,如周華健、哈林、黃舒駿、黃韻玲、鄭華娟、鄭開來、蘇來、朱衛茵、袁永興……這個實驗性質十足的頻道,還找來一群創意十足的

企製人員,首度引進「call in」直播,玩出許多創意。 這些DJ和特別的企畫小組,一新節目型態,讓聽眾覺得新鮮,在沒有串流音樂的年代,廣播電台就是音樂最即時的發聲舞台,而透過青春網播放的R&B、Jazz、New Age、Adult Contemporary……更是不少人的音樂啟蒙,音樂的選擇不再貧瘠。 這樣的青春網無法複製,她帶給那一代人搜尋另一種聲音的新選項,與類比時代最有趣的音樂體驗。 本書精彩內容,包括: .青春網創立背景故事、有趣的活動。 .DJ龔懷主(Robin)、朱衛茵、于婷、李方、周華健、哈林、黃舒駿、黃韻玲、鄭華娟、鄭開來、蘇來、袁永興、蔣

國男……暢談青春網。 .超過200張復古照片、文件,重溫青春網。 .唱片宣傳聊青春網的江湖地位;記者歐銀釧、趙雅芬聊回憶中的青春網;聽眾談青春網陪伴他們的歲月。 .廣播人馬世芳與另一半結緣史。 名人推薦 中國廣播公司董事長 趙少康、作家、媒體工作者 蔡詩萍、廣播人 馬世芳 專文推薦

中國改革開放後的電視節目符號研究 —以1983-2018 年央視春晚小品為例

為了解決全國廣播節目表 的問題,作者周瑄 這樣論述:

中國自1978年開始推行「改革開放」政策,至2018年已經有四十年之久。這一政策對改革開放後出生的,以80後為主的世代產生了重要影響,而在這個過程中,電視媒體發揮了重要作用,它既是改革開放政策的宣傳者和記錄者,自身又隨著改革開放的進程不斷推進改革。在這四十年間,中國電視媒體建構了怎樣的宣傳話語體系,成為本研究的核心關注。本研究以中國改革開放四十年的社會變遷為背景,聚焦於中國電視節目的符號特點,以中央電視台春節聯歡晚會(1983-2018年)的喜劇小品節目為研究對象,剖析央視春晚小品的符號運作原則、話語體系,及其背後的情境脈絡和意識形態運作,並探尋其在三十六年間所發生的變化。本研究借鏡傳播政治

經濟學的相關理論,考量國家與市場的雙重因素,找出影響媒體改革的重要政策、事件和節點,將這一過程劃分為「新舊並存的改革滯後期(1978-1989年)」、「產業化、集團化探索期(1990-2000年)」、「全球化背景下的擴張期(2001-2010年)」、「『做大做強』的文化軟實力輸出期(2011-2018年)」四個階段。這一劃分以「媒體」為中心展開,緊扣本研究的關注點,亦為中國改革開放後的媒體改革過程提供了一個清晰的歷史脈絡。其後,本研究聚焦於大眾文化實踐的文本,考察在政治制度、文化政策等特殊條件下,文本意義的生產,以及不同社會群體間的權力關係與意識形態。央視春晚所演出的182個「喜劇小品」,反映

了中國文化中「族群」、「階層」和「性別」之間的關係。其中涉及「族群」關係的小品,主要反映團結統一的意識和身份認同,數量較少。反映「階層」關係的小品,以貼近日常生活的「小人物」形象為主,表現了不同階層群體間、或同一階層群體內部的互動和矛盾,隨著改革開放的進程,社會階層也發生了流動和更新。反映「性別」關係的小品,絕大多數均呈現了夫妻/男女之間如何化解矛盾、和諧相處。通過對十個代表性小品文本的符號分析,本研究發現,央視春晚在「角色特質」方面,參與演出的演員早期多來自公營事業單位的藝文團體,但隨著文化體制改革,出現越來越多簽約私營企業的演員和團體;而「語言」、「服裝」等一方面塑造角色形象,一方面用以錨

定角色身份和權力關係。在「情節」敘事方面,每個小品都具有相似的結構,符合戲劇結構特點,但較為簡單;每個階段的小品也體現了當時的流行文化元素;「二元對立」是小品中重要的符號運作方式。在「場景」層面,舞台佈景的不斷進步,充分體現了改革開放後在資金、技術、審美、人員專業性等方面的快速發展。本研究分析的十個春晚小品都蘊含著當下政治、政策的影子,具體的意識形態宣傳方式有以下四種:隱含在主題和背景中;隱含在人物身份中;隱含在敘事情節中;隱藏在對話和語言中。央視春晚的屬性決定了它是「意識形態國家機器」綜合體的本質,但中國的社會背景、文化和權力關係,與西方具有顯著差異,這也造就了其獨特的媒體話語和文本意義的產

生,因此不能與西方論述一概而論,必須回到中國的社會脈絡中進行討論。本研究的結果亦表明,央視春晚中的意識形態宣傳,一直與中國改革開放過程中的政治政策密不可分。媒體作為主要的意識形態宣傳場域,並未迴避社會發展過程中的矛盾與衝突,而是致力於給予這些問題一個正向的、符合眾所期待的解決,凸顯國家在處理改革開放過程中各種社會問題的掌控能力,以增強閱聽人信心,獲得支持。

華人社會之節慶創造與認同建構:以馬來西亞雪蘭莪州「巴生歌樂節」為例

為了解決全國廣播節目表 的問題,作者洪士惠 這樣論述:

馬來(西)亞位居馬六甲海峽,是東西交通運輸的樞紐,成為中國人下南洋經商的聚居地之一。華人從17世紀開始在沿海聚居城市中成立各類型的宗鄉會館,具有社會功能、福利功能及仲裁功能,角色類似原鄉地方的官府,有凝聚華人向心力的作用。華人傳統的文娛生活隨著華人移民來到馬來(西)亞地區,不僅受到華人的重視,並受到良好的發展。但隨著新型的娛樂型態引入、戰後社會風氣變遷,華人的傳統文娛生活逐漸沒落,激起各華人社團文化保存的危機意識。1974年位於雪蘭莪州巴生市的音樂性社團,聯合創立巴生歌樂節以推廣健康之音樂文娛活動,試圖力挽狂瀾。巴生歌樂節的各社團輪辦制度是歌樂節的創舉,跨越傳統的方言群疆界,加強會館與會館間

的連結。巴生歌樂節創立至今45個年頭,它已具備節慶的成熟制度與儀式,截至目前最多曾有29個宗鄉會館、音樂社團、報紙媒體等共同舉辦,這種跨越方言群合作的節慶,對內不僅促進了會館內部的傳承與團結,且重新建構巴生華人對華人文化認同;對外則直接及間接的推動了音樂界的發展,推廣巴生地區的文化形象。本文集中討論了馬來(西)亞華人社會戰後文娛活動的演變,以及巴生在地的音樂性團體的發展,並介紹巴生歌樂節被創造的過程及發展,探討巴生歌樂節對華人團體及華人社會之內部整合作用,以及對馬來西亞音樂界及巴生市之外部連結的影響。

全國廣播節目表的網路口碑排行榜

-

#1.吳卓源扛廣播金鐘開場「碰撞擔當」 DJ闖出電台秀幕後才華

今(2023)年典禮共有三段表演,第一段表演節目是「聲音的多重宇宙」,由吳卓源擔任開場,透過古典歌曲、R&B、Rap多元曲風之間的編曲,呈現出不同類型的 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#2.大眾傳播通論 - Google 圖書結果

... 廣播網的附屬公司。到1934年,大約有40%的廣播臺附屬于廣播網,哥倫比亞廣播公司有97個附屬臺,美國全國 ... 節目不需物理發送,輕輕松松地跨越城市的界限,尤其在其誕生地——擁擠 ... 於 books.google.com.tw -

#3.全國廣播小潘

... 全國生活資訊歷史歌單DJ&節目表服務項目有意思的電台Mradio. 網路上關於全國廣播podcast-在PTT/MOBILE01/Dcard上的升學考. ON AIR 晚安寶拉、小潘關於全國 ... 於 leschevauxverts.fr -

#4.全國廣播線上收聽| Radios.tw

功能表. 最愛 最近聽了. 廣播類型 全部類型 · Top40 新歌 · 談話節目 · 全球音樂 · 新聞 · 中文 ... 談話節目. 簡介. 全國廣播為中部地區的電台,其定位在都會性與主打25-50 ... 於 radios.tw -

#5.全國廣播M Radio 線上收聽台灣 - Wuixs

... 全國廣播讓您無時無刻、隨時隨地都能即時收聽最清晰、最高品質的廣播節目!. 完整呈現各時段節目. 想要收聽卻又忘了節目 ... DJ介紹節目表HOT新聞. 影音新聞 ... 於 wuixs.usdccircle.net -

#6.全國廣播FM106 - 臺中

國光劇團【魔幻雙齣】包含兩檔節目-「死生一夢」與「陰陽雙照」 即將在這週末臺中國家歌劇院中劇院登場啦‼ 這次以京劇結合當代思維及劇場實驗觀眾能參與前台特別設置 ... 於 www.facebook.com -

#7.每日廣播FM98.7 節目表【112年

每日廣播FM98.7 節目表 【112年-10月】 (05月下載處) (10月下載處) (節目如無異動不會更新!) 時間, 週一, 主持人, 週二至週六, 主持人, 週日, 主持人. 00:00~01:00, 無所不 ... 於 www.fm987.com.tw -

#8.節目表全國廣播- 全國廣播線上 - 8Tx56

全國廣播 M Radio,全國廣播M Radio,全國廣播M Radio. ~ 晚安168 ~ 哈啦久點~ 異想世界~ 全國買單全國廣播M Radio 線上收聽. 有意思的電台Mradio。 於 8tx56.ttse22.com -

#9.臺灣傳媒再解構 - 第 59 頁 - Google 圖書結果

... 表別股權結構 1.非凡國際科技占3089% 2.黃秘占9.68% 3.林秉彬占7.89% .永豐商業 ... 廣播公司占3.82% .日展投資股份有限公司占3.57% .海洋投資股份有限公司占3.02% .兆 ... 於 books.google.com.tw -

#10.中華民國與賴比瑞共和國文化專約 - 全國法規資料庫

第四條締約雙方對於下列之文化活動,應予鼓勵。 一締約一方之新聞記者前往締約彼方領土內訪問; 二彼此書刊、影片及廣播節目之交換; ... 法規名稱英譯標準表 · 相關網站 ... 於 law.moj.gov.tw -

#11.全國廣播(@mradio_fm106)

給你生活幽默感 全國廣播唯一官方IG #Mradio #FM106 #全國廣播 #有意思的媒體 #mmedia · linktr.ee/mradiofm106. NFT上架's profile picture. NFT上架. 於 www.instagram.com -

#12.CCTV-13新闻频道直播_CCTV节目官网 - 央视网

... CCTV-13新闻频道在线直播及电视节目表 ... 广播电视总台 央视网 版权所有. 於 tv.cctv.com -

#13.全國廣播M-Radio

... 節目表 · 服務項目 · mradio-logo-black. mradio-home-banner. 有意思的電台Mradio. 音樂 ... 全國廣播X瀚宇教育2023廣播小尖兵 · mradio-event-picture. 全國宅家學︱在家 ... 於 www.mradio.com.tw -

#14.美國紐約市因極端降雨天氣進入緊急狀態

... 全國廣播公司(NBC)報道指, 受持續降雨影響, 紐約 ... 節目表 · 重溫 · 直播 · 節目表 · 重溫 · 直播 · 節目表 · 重溫. 日期:. 30/9/2023, 29/9 ... 於 www.metroradio.com.hk -

#15.救援官員形容“離奇”景象納卡地區人道與健康危機同時加劇

... 廣播節目表 · 國語. 關注我們. 其他語言網站. 檢索. site logo 國際 ... 她說,“亞美尼亞政府正盡全力,向全國各地的難民提供免費交通,訂購酒店和 ... 於 www.voacantonese.com -

#16.金鐘廣播14日熱情登場!超大咖女神火辣嗨唱隱藏3段節目絕 ...

... 全國廣播電台」婕鈴、「復興廣播電台」陳怡君、「中山/Hit FM宜蘭」解偉苓、「漢聲廣播電台」姚宇謙及「講客廣播電臺」龔德等,由黃于娟擔任主唱 ... 於 www.setn.com -

#17.全國廣播歌單

DJ&節目表全國廣播M-Radio ... iCRT. 發稿時間:/08/(中央社訊息服務)年度廣播. 全國廣播MRadio. 好事聯播網Best Radio FM Bao Dao Radio 大千電台FM · 第56 ... 於 edukace2022.cz -

#18.廣告學 - 第 9 頁 - Google 圖書結果

... 全國相繼成立了廣告行業同業公會,對廣告行業進行了整頓,發布了一批地方性的廣告 ... 廣播廣告日益萎縮。 1958 年"大躍進"開始,廣告業嚴重受挫。 1962 年黨中央提出"調整 ... 於 books.google.com.tw -

#19.中華民國新聞年鑑 - 第 1991 卷 - 第 640 頁 - Google 圖書結果

... 節目轉播國外者,應先經新聞局許可。第二十九條之一-廣播電視節目供應事業之設立 ... 全國性或國際性比賽,獲得優勝或榮譽者。 第三十八條第三十九條七、對廣播 六、在 ... 於 books.google.com.tw -

#20.大眾廣播FM99.9

No compatible source was found for this media. Beginning of dialog window. Escape will cancel and close the window. Text. Color. 於 www.kiss.com.tw -

#21.在App Store 上的「全國廣播FM106」

... 全國廣播讓您無時無刻、隨時隨地都能即時收聽最清晰、最高品質的廣播節目! 【完整呈現各時段節目】. 想要收聽卻又忘了節目幾點開始嗎? 一目瞭然的節目表,讓你不再錯過! 於 apps.apple.com -

#22.愛爾達體育1 台| 國內外熱門體育賽事Live線上看

MOD節目表 · 客服 · 賽事狂歡季,鎖定亞運訂購方案拿好禮. 現正播映: 02:50 UEFA歐冠 ... 有線寬頻協會/衛星廣播電視商業同業公會. 於 eltaott.tv -

#23.全國廣播- 維基百科,自由的百科全書

DJ 編輯. 在台娛百科有更多資訊:全國廣播節目表. 2022年4月26日主持人-Ating 於 ... 於 zh.wikipedia.org -

#24.臺中市立臺中女子高級中等學校

... 全國高級中等學校推動閱讀優秀教師」獎 · ImgDesc · 狂賀!本校傑出校友黃路梓茵榮獲第57屆電視金鐘獎節目類綜藝節目主持人獎 · ImgDesc · 狂賀!本校參加第21屆地理奧林匹亞 ... 於 tcgs.tc.edu.tw -

#25.國慶焰火台中綻放市府推導覽APP超便民

News · getApp. 全國廣播. 國慶焰火台中綻放市府推導覽APP超便民 ... 節目表,選擇想看的表演場次,並藉由APP導航服務前往。另外,若有如廁、哺乳 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#26.教育部臺灣學術倫理教育資源中心

教育部學術倫理Podcast 廣播節目上架訊息(EP1). 熱門置頂. 2023-09-26 歡迎訂閱 ... 文宣/海報:指導教授如何確保學生學位論文之誠信、研究人員自我檢核表等. 圖片. 電子 ... 於 ethics.moe.edu.tw -

#27.全國廣播節目表2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和 ...

全國廣播節目表 2023-在Facebook/IG/Youtube上的焦點新聞和熱門話題資訊,找線上收音機免安裝,kiss radio線上收聽,hit fm線上收聽在2022年該注意什麼?全國廣播節目表 ... 於 year.gotokeyword.com -

#28.全国广播/节目表| 台灣娛樂百科

周一 · 00:00~05:00 关不掉的收音机 · 05:00~06:00 吕总morning call · 06:00~07:00 早安EASYGO · 07:00~09:00 早安双响炮 · 09:00~12:00 生活AGOGO · 12:00~15:00-午安生活 · 15: ... 於 tw-entertainment.fandom.com -

#29.全國廣播

全國廣播 是臺灣的調頻(FM)地區性廣播電台,發送區域以臺中市為主,彰化縣、澎湖縣馬公及部分雲林縣、南投縣、苗栗縣、北嘉義縣和嘉義市部份區域仍可收聽, ... 於 www.wikiwand.com -

#30.杭州亞運/400跨欄因確診失常彭名揚:我真的盡力了

台灣田徑男子400公尺跨欄全國紀錄保持人彭名揚,今天(3日)在亞運受確診影響成績50秒97、排名第8,淚灑現場,「我等這比賽等了5年,來這邊確診我都慌了 ... 於 www.rti.org.tw -

#31.節目表全國廣播- 全國廣播線上

... 廣播電台全國廣播FM106 國立教育廣播電臺城市廣播網蒐集超多網路廣播電台,通通免費聆聽音樂! 且免安裝下載任何程式、免付費的HiNet hichannel線上廣播平台,只要點選 ... 於 minx1r.xn--z52bt9duvy.org -

#32.全國廣播/節目表| 台灣娛樂百科

週二~ 週六 · 01:00~03:00 早安雙響炮 · 03:00~05:00 晚安168 · 05:00~06:00 呂總morning call · 06:00~07:00 早安EASYGO · 07:00~09:00 早安雙響炮 · 09:00~12:00 生活AGOGO · 12 ... 於 tw-entertainment.fandom.com -

#33.好事聯播網bestradio | 廣播收聽率第一

節目表. 好事989節目表 · 好事903節目表 · 港都983節目表 · 好事935節目表. DJ介紹. 好事989DJ介紹 · 好事903DJ介紹 · 港都983DJ介紹. 節目活動. 人事物 · 影音專區. 電台 ... 於 www.bestradio.com.tw -

#34.全國暨地區網節目表(含網路廣播) - 警察廣播電臺

全國 暨地區網節目表(含網路廣播) ; 臺東分臺. 收聽地區:臺東分臺. 節目名稱:卡爾愛享樂. 節目時段:19:00 ; 花蓮分臺. 收聽地區:花蓮分臺. 節目名稱:卡爾愛享樂. 節目 ... 於 www.pbs.npa.gov.tw -

#35.全國廣播線上聽

好事電台台北市民權東路三段號2樓(02) 好事電台台中市北REWIND 's. Totally Radios. 聯播網簡介好事大事記節目表DJ介紹節目活動電台活動得獎名單創辦人 ... 於 adamzikmund.cz -

#36.世界上最爛的助理 - Google 圖書結果

... 全國廣播公司( National Broadcasting Company ,簡稱 NBC )工作時,我自學了 ... 節目獨白笑話的稿子影本。當初在工作面試的前一刻,《康納.歐布萊恩深夜秀》( Late Night ... 於 books.google.com.tw -

#37.全國廣播FM106

有意思的電台.Mradio.FM106。全國廣播App,讓你隨走隨聽零距離! 【ON AIR線上收聽】 不管你身在何方,不管你去到何處,隨時點開App,全國廣播讓您無時無刻、隨時 ... 於 play.google.com -

#38.臺北市私立東山高級中學Taipei Private Dongshan High School

國立教育廣播電臺「特別的愛」節目表. 【特教組】. 2023/08/31. 衛生局舉辦「凝聚 ... 112年度全國閱讀推動與圖書管理系統教育訓練課程表. 【圖書館】. 2023/08/08. 清華大學 ... 於 www.tshs.tp.edu.tw -

#39.台灣廣播節目表

... 全國新聞丁榮18:00-20:00 心情點播站20:00-22:00 大船入港綉線22:00-23:00 音樂不要停(臺中市客家公共事務協會製作提供) 大東、小溪23:00-24:00 海峽之昇(重播) (臺中 ... 於 twradioschedule.blogspot.com -

#40.詢價官網- 全國廣播線上 - Ckc0Umo

... 廣播92.9 線上關於電台節目篇行銷篇活動篇媒體分析服務項目DJ‧節目. DJ介紹節目表HOT新聞. 影音新聞中部新聞訊息焦點旅遊專區線上商品永遠走在最前面.有意思的全國廣播. 於 ckc0umo.mapsdesigns.online -

#41.產官學打造冷鏈物流車達觀部落正式亮相 - 原視新聞網

節目表 · 主播專區 · 歷史上的今天 · 文化小辭典 · 活動訊息. 搜尋. 首頁 原鄉 產官 ... 全國首例由產官學合力打造的「部落電動車冷鏈物流系統」在達觀部落 ... 於 news.ipcf.org.tw -

#42.全國廣播M Radio>DJ 節目表全國廣播- 全國廣播線上

... 全國廣播永遠走在最前面.有意思的全國廣播.豐富你的生活. 首頁. 線上收聽on air 生活agogo / 林菲關於全國生活資訊歷史歌單dj 節目表服務項目生活資訊. 訊息焦點. 戀 ... 於 kancelariestachnialek.pl -

#43.國家航天局發布嫦娥八號國際合作機遇公告

... 表環境小型封閉陸生生態系統實驗與研究,將與嫦娥七號等共同組成月球科研 ... 廣播電視節目制作經營許可証(廣媒)字第172號 · 信息網絡傳播視聽節目許可 ... 於 finance.people.com.cn -

#44.節目表

關於Hit Fm. 電台簡介 · 節目表 · 節目預告 · Hito大台柱 · Hito最大ㄎㄚ · Hit DJ · DJ檔案 · 點播 ... 版權所有,台北之音廣播股份有限公司Copyright (C) 2001-2023 All ... 於 www.hitoradio.com -

#45.全國廣播歌單 - aganaclima.fr

從年7月1日起,全國廣播節目表大改組。年12月23號節目大變動,造成聽眾諸多討論。 城市廣播網歌單廣播類型全部類型. KISS夜未眠線上收聽現在播放 ... 於 aganaclima.fr -

#46.台中廣播節目表

臺中放送局維基百科,自由的百科全書 ... 有意思的電台,全國廣播fm 地址:台中市西屯區台灣大道二段號8樓開播時間:年12月23日頻率:fm 全國廣播為新聞局 ... 於 bydlenijirice.cz -

#47.台中台- 各台節目表

有人抵咧嘸(艾啼雄.麥卡倫.花蝴蝶. 水果勇). 阿亮俱樂部(阿亮). 00:00. 01:00. 鄉親來讚聲(琬霖). 早安旋律(秋子). 人生的歌(程馨). 於 www.taiwanradio.com.tw -

#48.長庚大學辦理112年度第二期資通安全種子教師研習營 - 澎湖海事

... 節目表 · 衛生服利部疾病管制署 · 教育部學校衛生資訊網-嚴重特殊傳染性肺炎 ... 長庚大學辦理112年度第二期資通安全種子教師研習營,敬邀全國高中職教師 ... 於 www.phmhs.phc.edu.tw -

#49.節目表

td{padding:010px;}民本一台1296千赫◎星期一~星期六時間節目名稱主持人05:00悠閒時光鈞淵07:00健康你我他阿明08:00作伙來聽歌凱莉10:00青春樂園秀青12:00台灣民謠 ... 於 mingpen.com.tw -

#50.全國廣播MRadio,收聽直播

收聽全國廣播MRadio現場直播。音樂、Podcast、節目和即時新聞。台灣最佳廣播電台。 於 www.radiotaiwan.tw -

#51.[情報] 全國廣播節目表2022/5/2起- 看板radio - 批踢踢實業坊

作者cobras638 (早安雙響炮晚安168) ; 看板radio ; 標題[情報] 全國廣播節目表2022/5/2起 ; 時間Sat May 7 18:21:22 2022 ; → HateSHE: 所以宜媚是幾歲XD09/25 22:00. 於 www.ptt.cc -

#52.台數科子公司廣告代理商鑫傳10/27掛牌承銷價65元

近年積極與LINE TV、LINE Today策略合作,除了節目上架LINE 的平台,也共同製作節目。 ... 廣播、戶外平均亦有約2.65%的回升表現。 網路、無線電視及有線 ... 於 tw.nextapple.com -

#53.國立鳳山商工- 首頁

學生專車9/15-10/19各站搭乘路線及時間表 2023-09-14. 鳳山商工-學生專車各站大眾 ... 無毒有我-廣播節目 · 教育部防制學生藥物濫用資源網 · 校園性別事件防治資源中心. 於 www.fsvs.khc.edu.tw -

#54.國慶焰火在台中市府推中央公園導覽APP 特別版 - 中廣新聞網

... ,10月10日晚間8時,在中央公園登場,市長盧秀燕希望提供完善的服務指引,讓全國民眾盡興參與, ... 節目表,選擇想看的表演場次,並藉由 ... 於 bccnews.com.tw -

#55.DJ&節目表 - 全國廣播M-Radio

首頁. DJ&節目表. mradio-logo-black. 線上收聽. ON AIR 關不掉的收音機/ 全國廣播音樂組. mradio-header-line_today · 關於全國 · 生活資訊 · 歷史歌單 · DJ&節目表. 於 dev.mradio.tw -

#56.香港電台網站: 電視

TV31. -. |. 節目表. TV32. -. |. 節目表. TV33. -. |. 節目表. TV34. -. |. 節目表. TV35 ... 全國人大黃英豪會在節目中談到由全國政協委員轉到全國人大代表的感想及未來 ... 於 www.rthk.hk -

#57.全國廣播M-Radio - DJ&節目表

00:00 ~ 06:00 · 音樂遊樂場 · 全國廣播音樂組 ; 06:00 ~ 07:00 · 早安EasyGo · 大瑋/羅娟 ; 07:00 ~ 09:00 · 早安雙響炮 · 天祐 ; 09:00 ~ 11:00 · 生活AGOGO · 林菲 ; 11:00 ~ 13:00. 於 www.mradio.com.tw -

#58.電臺名稱: 全國廣播頻率: FM106.1 千

電臺名稱: 全國廣播. 頻率: FM106.1 千、兆赫101 年11 月週一節目時間表製表日期: 101 年10 月20 日. 節目類別(擇一打V). 實際播出語言. 實際播出型態. 播出時間. 於 www.ncc.gov.tw -

#59.公民社會理論與實踐: Civil Society: Theory and Praxis

... 節目的品質。這是因為,NPO電台可藉由廣泛的公民參與,提升電台節目的自製率與公民 ... 表4-1所示),就可自由地向社區發聲。京都三条Radio Café在節目製播上所揭櫫的擴大 ... 於 books.google.com.tw