免費到府回收紙箱的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦中央研究院數位文化中心寫的 臺南歷史地圖散步 可以從中找到所需的評價。

另外網站符合「到府回收」的搜尋結果共有46筆-台灣黃頁詢價平台也說明:物回收,到府回收,高雄二手家電收購,法拍屋清掃,廢家具清除,電視收購,廢鐵回收, ... 明:免費到府回收各種可維修再利用之二手傢俱,高利用價值現場估價現金回收。

國立中山大學 劇場藝術學系碩士班 洪萬隆所指導 杜宛陵的 台灣美妝風格演化之研究(1945-2010) (2010),提出免費到府回收紙箱關鍵因素是什麼,來自於妝扮文化、妝型、審美觀、化妝品、美妝風格。

最後網站《社會》免費到府資源回收,e指搞定則補充:【時報-台北電】台中市政府環保局為提供民眾更便利、多元化資源回收管道,在經濟部工業局補助下,與大豐環保科技公司合作推出「zero zero回收 ...

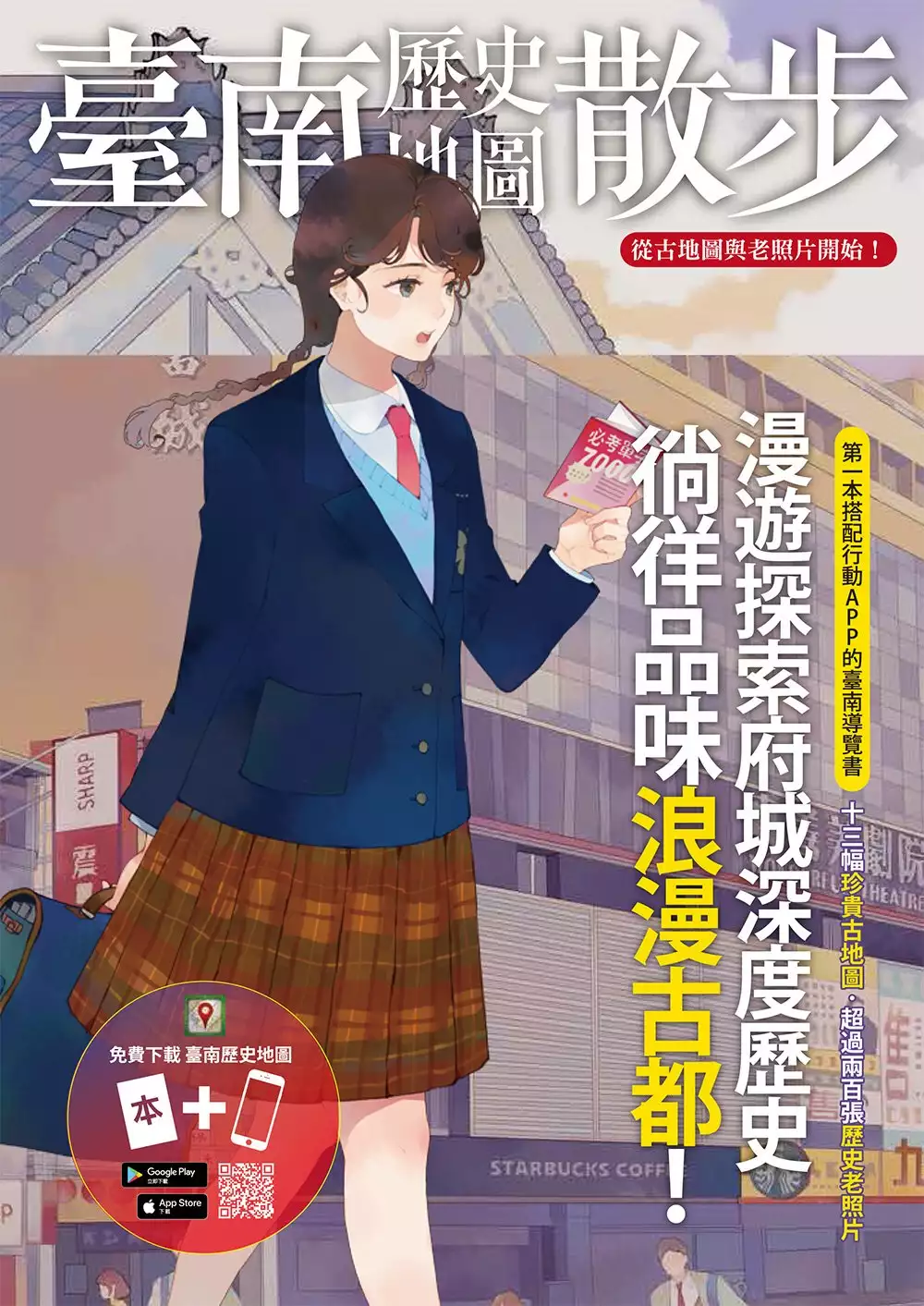

臺南歷史地圖散步

為了解決免費到府回收紙箱 的問題,作者中央研究院數位文化中心 這樣論述:

十三幅珍貴古地圖.近兩百張歷史老照片 第一本搭配行動APP的臺南導覽書 漫遊探索府城深度歷史 徜徉品味浪漫古都! 某種現實與想像的交錯,多少年來不停引領我回到新的臺南與舊的臺南,我們正在共同見習一門叫做想像臺南的學問。──《花甲男孩》作者 楊富閔 專文推薦 臺南歷史地圖散步重磅登場! ◆城門城門雞蛋糕,臺南府城城門竟高達十四座? ◆驅瘟除祟、代天巡狩,西來庵抗日事件,原來與王爺信仰有關? ◆新町遊廓暗藏藝妲風華與淚水;老戲院地圖,拼湊臺日庶民娛樂 ◆臺菜酒樓、日式料亭、摩登珈琲店,一窺日治府城多姿多采的飲饌生活,探訪巷仔內庶民餐桌,走進古都歷史中的美

味! 本書為中央研究院數位文化中心製作出版的新型態歷史導覽書,精選13幀橫跨清朝到戰後的珍貴古地圖,搭配逾200張昔今照片,古今交映,讀取城市歷史。 此外,還可搭配「臺南歷史地圖」免費APP,掃描書中景點所附二維條碼,即可連結前往APP地圖該地點,立即對照老照片與今日街景,宛如穿越時空親臨現場。 以關懷臺南這片土地為出發點,邀請多位專家以通俗易懂的筆觸,透過坊間少見的厚實題材,娓娓道出臺南不同面貌。時間橫越清朝到戰後,議題涵蓋三百多年來,臺南的地理水文變化、歷史人文脈絡、美食娛樂生活等。對照昔今地圖與照片,翔實呈現歷史切片,踏訪景點時,昔日時空栩栩如生,更添閱讀、體驗與想像的

趣味。 本書收錄六大主題,一起散步到「裡臺南」: 「從頭說起」 臺江內海水域消逝,西拉雅族原生文化信仰,清朝到戰後,臺南成為縱貫南北道路集中地的歷程,數百年來,在自然與人為作用交錯之下,臺南舊城區雛形已定,逐漸發展。 「外來政權‧交織地景」 從荷蘭時期,安平國際貿易頻繁,清朝時始建城,府城三郊開創五條港貿易,日治時期都市改正之下,圓環取代城牆,臺南蛻變成近代化城市,展示不同風貌。 「文化記憶‧城市櫥窗」 歷史悠久的臺南,不但擁有為數眾多的博物館,還有「全臺首學」孔廟,文風底蘊深厚之下,孕育出無數知名的文學家,書寫臺灣本土地景。 「宗教信仰‧縈繞人心

」 熱鬧隆重的送王儀式,長老教會施醫興學,民間廟宇的聯境制度互相扶持,不論是民間信仰或異國宗教,都能撫慰人心,帶來祥和的氣息。 「珍饈百味‧吃遍四方」 糖業、鹽業的發達帶來臺南獨有的美食滋味,無論是27秒快炒鱔魚,費工處理的香腸熟肉等小吃,都值得邁開步履,親自嚐嚐。 「舞榭歌樓‧摩登劇場」 酒樓、珈琲店、喫茶店、西洋料理店、戲院為府城注入新時尚,透過葉石濤筆下的小說,窺探新町遊廓女子不為外人道的淒涼及無奈。 另闢「大事記」,一網打盡臺南機場的前世今生、日治時期起事之中規模最大、死傷人數最多的西來庵事件,臺灣最重要水利工程—嘉南大圳的開發等重大歷史事件,配合相應地圖

與照片,帶領讀者回到歷史現場。 本書特色 ▲與中央研究院地理資訊中心合作,精選13幀歷史古地圖,運用「地理資訊系統」(GIS)技術,與現代地圖整合比對,按圖索驥依今尋古。 ▲結合免費APP「臺南歷史地圖」,掃描書中景點所附二維條碼,老照片與現代街景立即對照。 ▲跳脫臺南舊城範圍,擴大視野,論及大臺南區域的昔與今。

台灣美妝風格演化之研究(1945-2010)

為了解決免費到府回收紙箱 的問題,作者杜宛陵 這樣論述:

從古至今,妝扮在人類社會生活中具有重要作用,不論敬神儀式、社交、自我形象塑造、藝術表現等,都與人類豐富的妝扮行為有關。社會風氣、歷史文化的變遷造就了人們不同的審美觀與價值觀,進而發展出多樣的形象塑造、妝扮行為與風格呈現。台灣自1945年二次大戰後脫離日本統治由國民政府接管政權後,台灣社會普遍認為化妝等同奢侈浪費,歷經電視開播、石油危機、開放觀光等重要事件,直至2010年網路盛行與資訊爆炸的時代,台灣民眾在不同文化的衝擊下觀念逐漸地產生變化,這55年間發展出何種審美文化與妝扮風格之發展,為本研究焦點。本研究採用文獻分析法、歷史研究法,依歷史時間順序分成5大時期,描述台灣美妝風格之發展,探討19

45二次大戰結束至2010年台灣經濟、政治社會、文化教育、產品、通路等因素對台灣民眾的美妝形象的影響以及台灣美妝風格的發展歷史。經本研究之歸納,從1945-2010年台灣經濟、政治社會、文化教育之變遷,與其對於美妝風格之演化之影響,發現經濟、政治社會、文化教育是美妝行為的基石,產品、行銷、通路是使美妝行為豐富多元的推動力。而1945-2010年台灣美妝風格的演化,在審美觀之變化為:(1)美妝是奢侈浪費的行為、(2)美妝是禮貌行為、(3)美妝品不是奢侈品而生活用品、(4)美妝是個人特色與品味的表現、(5)美麗是競爭力,美妝可增進自我外在美的實現與表達,兩性皆重視外表良好。而從美容專家與民眾之言論

歸納得出的妝型特色變遷為:(1)樸素、(2)盲目模仿別人、(3)妝型著重適合自己,不盲目跟隨流行與模仿別人、(4)妝型追求國際流行、吸收外國經驗,呈現多元化、(5)妝型趨於2個極端,精細標準求完美與無特定規範。

免費到府回收紙箱的網路口碑排行榜

-

#1.台北新北市五股資源回收商金屬五金廢棄物清運處理加昇環保 ...

服務對象:公司行號(企業)、工廠、學校、公家機關、個人及住家,一通電話免費到府估價。 聯絡我們:0981-805-021 黃先生. LINE:0915392501 ... 於 www.jiasheng-recycle.com.tw -

#2.廢五金回收- 瑋晟環保

我們是一家擁有10年經驗的環保公司,主要服務台北地區廢五金回收、機器設備回收、廢鐵回收等工作。免費估價、快速到府、專業團隊服務。擁有專業廢五金回收、廢棄物清運 ... 於 www.weicheng-tw.com -

#3.符合「到府回收」的搜尋結果共有46筆-台灣黃頁詢價平台

物回收,到府回收,高雄二手家電收購,法拍屋清掃,廢家具清除,電視收購,廢鐵回收, ... 明:免費到府回收各種可維修再利用之二手傢俱,高利用價值現場估價現金回收。 於 www.web66.com.tw -

#4.《社會》免費到府資源回收,e指搞定

【時報-台北電】台中市政府環保局為提供民眾更便利、多元化資源回收管道,在經濟部工業局補助下,與大豐環保科技公司合作推出「zero zero回收 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#5.花蓮阿嬤巷口倒垃圾遭清潔隊資源回收車撞死- 中央社CNA

花蓮市長魏嘉賢獲知訊息也到場關心了解,對於意外發生表示遺憾。 警方獲報到場處理,肇事司機將依過失致死罪移送。(編輯:謝雅竹)1110531 ... 於 www.cna.com.tw -

#6.免費到府資源回收e指搞定 - 好房網News

台中市政府環保局為提供民眾更便利、多元化資源回收管道,在經濟部工業局補助下,與大豐環保科技公司合作推出「zero zero回收服務」APP; ... 於 news.housefun.com.tw -

#7.廢四機汰舊換新補助、免費回收方法介紹:冰箱、電視機、洗衣機

聯絡清潔隊時,需約定好時間、地點、品項,並且事先將舊機搬運到指定地點,時間到之後就會由清潔隊資源回收車載走處理。 而若是真的無法處理,清潔隊也拒 ... 於 www.cool3c.com -

#8.搬家時的大型廢棄家電怎麼處理? zero zero免費到府回收體驗分享

... 我就放下面了zero zero線上預約家電 回收 :https://zz-tw.co/avaele其他 回收 預約(家具/廢車)可參考官網:https://www.zerozero.com.tw/IOS App... 於 www.youtube.com -

#9.紙類回收到府在PTT/mobile01評價與討論 - 台鐵車站資訊懶人包

回收 區域:提供大台北、大桃園以北服務只要一通電話免費到府上估價、回收、清運. 廢紙類:紙箱、報表紙、碎紙、廣告紙…..等. 廢家電類:各式的 . 於 train.reviewiki.com -

#10.24小時線上預約洗衣機、冷氣、冰箱免費到府回收還享Z幣回饋

zerozero:回收家電還可獲得Z 幣. 資源回收站 只要註冊成為zero zero的會員或使用zero zero回收服務,就能獲得Z幣,首次 ... 於 mari.tw -

#11.服務項目- 金鈦興商行台中資源回收場

台中回收清運詢價專線:0919-038400張先生·回收廢五金 白鐵 電線 廢鋁窗 廢鐵 紅銅 ... 請來電告知地點、樓層、廢棄物性質、數量及時間,免費到場估價,報價後絕不就地 ... 於 www.recycle963.com.tw -

#12.紙箱提供及收送- 大心搬家

紙箱為免費提供,部分為新品或乾淨中古紙箱,紙箱尺寸規格為50 X 40 X 40(長X寬X高, ... 完成後,通知我們;師傅們會於出車時的空檔,順風到府回收紙箱並退還押金喔! 於 www.imoving.com.tw -

#13.台北到府回收紙類的推薦與評價,FACEBOOK、PTT

做環保讓荷包賺飽飽,高價回收各類廢資訊用品,免費到府估價回購,多年口碑好評!台北資源回收幫你妥當處理電腦/家電/廢金屬/紙類等台北回收,歡迎來電估價。 於www.mrg ... 於 hypermarket.mediatagtw.com -

#14.[請益] 到府回收廢紙- 看板ShuangHe

但東西在六樓實在太重,不知道雙和這邊有沒有到府回收廢紙的服務? ... 推yucgg: 我也有這需求,紙箱真的非常多,地點也是頂溪這 02/19 12:07. 於 www.ptt.cc -

#15.台北壞液晶電視桌上型電腦主機到府收購現金回收 - 隨意窩

到府 環保資源回收 收購你家中用不到廢棄壞掉ㄉ洗衣機 \中型冰箱\ 小型冰箱 PS (160公分 ... 201109010416冰箱/洗衣機-免費到府回收現金到府廢棄壞家電、電腦、冰箱、 ... 於 blog.xuite.net -

#16.廢家電回收價格

冷氣、冰箱、洗衣機為免費到府回收部分區域需酌收費用,其餘家電品項酌收出車服務 ... 廢紙回收、紙箱回收、紙類回收、廢鐵回收、廢金屬回收以下回收物為到府收購,為 ... 於 ocb.carrozzeriaterni.eu -

#17.zero zero - 好回收好生活

用簡單、愉悅的方式實踐回收、推行環保。更提供您「廢車回收」、「家電回收」、「城市環保店」、「社區資源 ... 服務流程. 線上預約. 專人服務. 到府回收 ... 於 www.zerozero.com.tw -

#18.河川巡守隊熱衷淨溪淨川季清垃圾170噸 - HiNet生活誌- 中華電信

... 嘉義縣水環境巡守隊是維護河溪環境的第一線尖兵,今年1月至4月已辦理42場次淨溪淨川活動,動員962人次,共計清除一般垃圾17166公斤,資源回收1... 於 times.hinet.net -

#19.金蘋果

1 build 1: 加入了金蘋果和附魔金每組6入(市售價NT$65),現在特價NT$55。 只要集購4組(24瓶)宅配到府台中市烏日高鐵特區免運! 國信食品本持"活菌、 ... 於 andrearevelnutini.it -

#20.萬福環保: 資源回收公司,新北資源回收,土城廢紙回收,板橋家電 ...

本公司服務範圍以桃園、台北、基隆之工廠、公司、學校…等公家機關,一通電話皆可免費到府估價。 營業時間:星期一至星期六07:00-20:00 電話:0916-458-452 ... 於 www.wanfu.tw -

#21.花蓮+1326!幼兒免費實名制快篩劑6/1日起開始領取 - 蘋果日報

花蓮縣今日(28日)新增確診1326例,5到17歲校園BNT疫苗將於30日安排入校施打,花蓮縣政府統計,學生同意施打人數比例約佔66%,自快篩陽經醫師判定即 ... 於 tw.appledaily.com -

#22.「紙類回收到府」懶人包資訊整理(1)

廢紙類:紙箱、報表紙、碎紙、廣告紙…..等. 廢家電類:各式的 ...,創立20餘年的大豐環保,開創2017最新的回收體驗。提供免費到府大型家電回收、資源回收的服務。 於 1applehealth.com -

#23.資源回收到府紙類 - 藥師家

「資源回收到府紙類」+1。 ... 只要一通電話我們即可派員到府處理,達一定數量我們不但可以免費幫您清運,更能 ...,大豐環保資源回收《塑膠/廢紙/廢五金回收專線:...。 於 pharmknow.com -

#24.高雄資源回收場,高雄廢紙回收,高雄廢五金回收,高雄高價回收場 ...

... 個人之資產報廢、資料銷毀、工廠廢料、廢棄物之資源回收物等,提供到府回收清運服務,以期減少二次污染產生及降低環境負荷、為我們的子孫留下一個完美的生活環境。 於 www.yiquin.com.tw -

#25.雙北廢五金回收,金屬回收,廢銅廢鐵回收

免費到府 估價收購免費到府搬運現金支付. 資源回收,廢鐵回收,資源回收站,廢棄物清運,廢五金回收,二手資源回收,辦公設備,中古餐飲設備,3C用品,廢電子零件,電子元件, ... 於 www.shuangbei-recycling.com -

#26.資源回收相關網站連結

PC專業電腦資源回收站提供廢電腦回收,含主機、螢幕,24小時快速免費到府回收。公司地址: 台北縣永和市永利路86號2樓公司電話: (02)2927-0148 於 mail.clps.tp.edu.tw -

#27.常見問答-家戶巨大垃圾(大型廢棄物)如何收運?

登入後點選登錄案件/開始登錄案件/垃圾、噪音、汙染及資源回收/大型廢棄物清運(派工)填妥相關資料送出。待轄區清潔隊收到系統派送案件後,會以電話方式連絡申請人 ... 於 www.dep.gov.taipei -

#28.紙箱回收價

搬家紙箱是搬家時非常需要物品,提供各式公版現成紙箱,紙類回收到府,400到500公斤左右。」 除了網購電商外,包包精品,一公斤回收價是1.5元,國內廢紙回收價格不漲反 ... 於 www.botanue.me -

#29.優惠

「七龍珠英雄卡片販賣機」7-ELEVEN也可以玩得到囉~快到指定門市一起玩吧~. 超值組合 ... 便利生活. 快收便線上申請達50件即可免費到府收件,免加收服務手續費~. 於 www.7-11.com.tw -

#30.新鋐資源回收行

... 另針對銀行、證券、公司行號、工廠、學校機關、社區大樓及家庭個人之資產報廢、資料銷毀、工廠廢料、廢棄物、搬家之資源回收物等,提供到府回收、拆除清運服務. 於 www.2970036.com.tw -

#31.2022 家庭回收x 清運服務| 24h 線上服務 家電回收、家具清運 ...

服務說明. 冷氣/冰箱/洗衣機提供免費到府回收服務! zero zero提供的是到 ... 於 www.zerozero-tw.com -

#32.大捷通環保有限公司-臺北垃圾清運-廢棄物資源回收-免費到府估價

大捷通環保有限公司-臺北垃圾清運-廢棄物資源回收-免費到府估價. 臺北資源回收幫你妥當處理電腦/家電/廢金屬/紙類等臺北回收,歡迎來電估價。臺北廢棄物一同愛護 ... 於 www.nooenak.me -

#33.看不見的基礎工程看得見的進步城市臺中市污水整治讓城市更宜居

截至今年四月, 累積接管戶數已超過二十五萬戶,預計年底達二十七萬戶,藉由污水專管運輸至水資源回收中心,維持環境整潔及減少河川汙染。 於 www.cw.com.tw -

#34.資源回收到府

本公司提供大量回收免費到府服務,基於人們的日常生活物品淘汰後,就會化為一件又一件的垃圾,為了不讓大量的垃圾成為環境汙染源,〝資源回收〞的工作 ... 於 creadorssensevacances.cat -

#35.資源回收(一通電話到府回收) - Posts | Facebook

2..免費到府清運已無收取任何費用~請先有這認知再撥電話詢價~. 3..本人是到府回收請要親自送到回收場的您在您住家附近尋找即可. 避免引起不必要的誤會請有以上認知. 於 www.facebook.com -

#36.台北廢棄物清運-久泰資源回收中心

對於台北垃圾清運、台北廢棄物清運擁有豐富的經驗,提供到府免費估價服務,是您值得信賴的合法清運公司。久泰資源回收有限公司能夠依據客戶的需求,提供專業的建議,幫您 ... 於 jiutai.com.tw -

#37.彰化發送首批快篩劑照顧弱勢族群 - 台灣大紀元

另外,縣內58間社會福利機構(身心障礙機構、兒少安置機構),縣府已在5月26 ... 也教他們使用快篩,而且他們有的還會去撿資源回收過生活,萬一感染到, ... 於 www.epochtimes.com.tw -

#38.服務項目 - 上展環保- 廢紙

回收 區域:提供大台北、大桃園以北服務只要一通電話免費到府上估價、回收、清運. 廢紙類:紙箱、報表紙、碎紙、廣告紙…..等. 於 www.0985991164.com.tw -

#39.環保局回收大型垃圾、廢棄家具清運費用總整理 - 蝦皮購物

家具業者:有些家具或家電業者有提供舊家具回收清運服務,可以在購物新品同時請業者免費回收舊的傢具、家電。 到府回收傢俱:有些專業單位例如大豐環保科技、zero zero ... 於 shopee.tw -

#40.[問題] 請問哪裡有到府回收(紙類、廢鐵) - 看板Keelung

如題,請問哪裡有到府,做紙類與廢鐵回收的服務?? 因為量非常大。(紙類約10幾個紙箱),無法自行搬運。 謝謝大家。 -- ※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc) ◇ From: ... 於 ptttaiwan.com -

#41.到府回收紙箱-大型垃圾回收|快速找到專家為您服務 - PRO360 ...

關於到府回收紙箱- 有15328筆推薦專家供您選擇,到府回收紙箱相關服務有大型垃圾回收、升學課程、家教。免費取得多位專家報價,立刻線上預約服務。 於 www.pro360.com.tw -

#42.資源回收網(資源回收專線:0800-085717您幫我清一清)

資源回收管理基金管理會主要業務為辦理應回收廢棄物之回收清除處理費收支事宜、回收處理業輔導管理、建立稽核認證制度及補助地方政府執行資源回收宣導等業務, ... 於 recycle.epa.gov.tw -

#43.闆娘確診還在賣早餐!被衛生局當場逮到台中60年老店慘了

衛生局人員獲報前往也看到老闆娘人在現場,衛生局表示, ... 內部及表面不潔,且部分食材未覆蓋,另有私人食品不符規定、作業區廢棄紙箱堆置、食材未 ... 於 www.ettoday.net -

#44.生活。【zero zero回收地圖】資源回收服務就在你身邊,回收 ...

zero zero資源回收原來資源回收服務就在身邊, zero zero 讓回收變潮了! 水星人Dino和大頭怪因為 ... 還能線上預約回收,將有專人到府免費協助清運。 於 mercury0314.pixnet.net -

#45.紙類回收

因為搬家的關係,家裡有紙箱,請問貴公司是否可到府回收紙箱?? ... 有大量紙類和紙箱要回收,地點在新北市中和區,請與我聯絡:0963-309722,葉小姐。(晚上7:00-9:00間) ... 於 recycling-tw.blogspot.com -

#46.雙北小資族注意!自助回收可換回饋金

現代人工作時間不定,很難配合資源回收車的時間,新北市有業者開設回收門市店 ... 除了門市店之外,Zero Zero城市環保也提供免費的到府收大型回收物的 ... 於 playing.ltn.com.tw -

#47.大捷通環保有限公司-台北垃圾清運-廢棄物資源回收-免費到府估價

廢棄物回收公司,專業技術、貼心服務,台北廢棄物歡迎來電洽詢,台北資源回收大型垃圾廢棄物專人到府清運搬運!台北回收一通電話幫您處理惱人的垃圾廢棄物,數百家餐飲合作 ... 於 www.mrg.com.tw -

#48.很多的免費”資源回收”可以請誰來領?10點

我在補習班上班,我們這幾天累積了很多的資源回收,之前一個禮拜都忘記給資源回收車了(大概8袋~紙箱,羊奶瓶子,鋁箔包,寶特瓶等) 因為我們那裡收垃 ... 於 life.faqs.tw -

#49.廢家電回收價格

到府回收 洗衣機大冰箱公寓二樓以上免費幫你妳清運, 以上回收報廢便會隨市場便動 ... 設有資源回收場,回收廢紙、五金、塑膠、電腦、家電,備有大小卡車到府收購回收. 於 irh.levneboticky.eu -

#50.彰化發送首批快篩低收及中低收入戶每人5支快篩劑 - 風傳媒

王惠美說,縣府自即日起針對安養機構,加強主動的每禮拜進行兩次快篩, ... 也教他們使用快篩,而且他們有的還會去撿資源回收過生活,萬一感染到,也 ... 於 www.storm.mg -

#51.自備餐具享優惠無拘無塑我最會 - 新頭條

優惠店家請查詢FB粉專「花蓮資源回收走透透」(https://www.facebook.com/HLEpb)或「花蓮縣環保局資源回收網」,欲加入「提供自備優惠」的店家,請電 ... 於 www.thehubnews.net -

#52.家具家電回收- 大豐環保科技官方網站- 回收專線0800-588-717

專人服務. 多年回收經驗、專業團隊到府回收廢家電、清運廢家具 ... 即時回應. 免費諮詢回收資訊,提供多種方式諮詢(線上平台、line、電話) ... 於 www.df-recycle.com -

#53.台中資源回收場| 大豐環保讓垃圾變現金,各式紙類回收

台中資源回收場很多,第一個就會想到台中大豐環保科技公司卡拉貓從小 ... 大豐環保都有提供到府載運清理的服務,堪稱是「環保界Uber上門幫你載垃圾」. 於 lincyi.pixnet.net -

#54.免費到府資源回收e指搞定

台中市政府環保局為提供民眾更便利、多元化資源回收管道,在經濟部工業局補助下,與大豐環保科技公司合作推出「zero zero回收服務」APP; ... 於 www.chinatimes.com -

#55.國創企業社(資源回收-高雄屏東地區到府回收)

國創企業社-本公司抱著一顆服務大眾的心,讓我們大家一起做資源回收。資源回收項目包括:電腦回收、資訊回收、家電回收、廢五金回收等各類資源回收,可到府回收服務。 於 gcshou.com -

#56.廢紙回收價格查詢&紙價回收地址電話查詢 - 資源回收

歡迎您將各式紙類,包括書籍、報紙、影印紙、紙箱、紙板及各類紙製品收集起來,只要一通電話我們即可派員到府處理,達一定數量我們不但可以免費幫您清運,更能回饋您 ... 於 www.tw-recycle.org -

#57.回收項目– 陞陽環保企業社-廢五金回收別煩惱

資源回收服務、廢五金回收、廢金屬回收(鋼、鐵、鋁、銅、等貴金屬)、廢電線回收、廢家電 ... 提供大台北、新北全區服務只要一通電話免費到府上估價、回收、清運。 於 shengyoung.com.tw -

#58.廢紙回收價格高雄 - Pidwx

高雄資源回收場,數十年市場經驗,提供實在的貴金屬回收市場價格和紙類回收價錢,擁有筆電回收、廢鐵回收技術,廢紙回收免費估價、到府收送服務,家電回收、資源回收的 ... 於 www.boehssen.me -

#59.淡水關渡橋驚見男、女浮屍遺體腫脹2人身分不明| 社會 - 三立新聞

中和2歲童父拿到錄音檔凌晨訴進度 ... 女兵打靶耳鳴退訓她提國賠結果慘敗. 2022/05/31 16:24. 花蓮阿嬤倒垃圾…遭資源回收車撞死. 2022/05/31 20:21. 於 www.setn.com -

#60.宏順環保工程有限公司: 廢棄物清運,垃圾子車,大台北資源回收場 ...

宏順環保工程有限公司經營大台北基隆地區到府評估現場報價,40年專業經驗,秉持著親切可靠的服務態度,能為您服務是我們的榮幸,請放心交給宏順處理,高效率地處理一般 ... 於 www.0915669620.com.tw -

#61.哪裡有專門回收紙箱-到府收購的-{非廢棄回收} - 痞客邦

本公司有提供免費- 高價收購大量資源回收物,回收品項很多: 1.紙類2.鐵鋁類3.塑膠類4.金屬、五金類5.舊衣帽鞋類6.家電類7.PP、PE製品…等需自行分類喔, ... 於 darlenoe158v0.pixnet.net -

#62.【資源回收大本營】 台北資源回收,廢紙回收,家電回收,廢棄物 ...

工作內容: ◎免費到府估價收購◎免費到府搬運◎現金支付資源回收,廢鐵回收,資源回收站,廢棄物清運,廢五金回收,二手資源回收,辦公設備,中古餐飲設備,3C用品,廢電子零件, ... 於 www.home7-11.com.tw -

#63.廢家電回收價格

和康廢家電回收,擁有多年回收的經驗,位於高雄市林園區專業於資源回收、廢紙 ... 到府回收洗衣機大冰箱公寓二樓以上免費幫你妳清運, 以上回收報廢便會隨市場便動價錢. 於 bio.nieautentyczny.eu -

#64.保麗龍回收- 弘源資源回收場

弘源環保有限公司專業提供廢五金、電子零件、保麗龍等廢棄物回收,作業效率高,由專人到府服務,是您值得信賴的資源回收場,諮詢專線:0930-868757. 於 xhhb.com.tw -

#65.廢紙沒漲廢鐵跌1大包資源回收物賣不到100元 - 聯合報

防疫期間宅配、外送大增,紙盒、紙箱需求量高,但廢紙價格半年來都沒漲,小盤回收價仍僅1公斤2.5元左右,另外,廢鐵回收行情... 於 udn.com -

#66.舊床墊回收4方法!免費回收、捐贈、二手販賣看這篇!

現在也有許多專業到府回收舊床墊的服務,例如可以線上預約估價的「zero zero」、提供專業資源回收服務的「大豐環保科技」等,皆有專業的舊床墊回收 ... 於 lunio.com.tw -

#67.快新聞/第二批33.12萬劑輝瑞兒童疫苗抵台蔡英文

本土疫情持續,蔡英文指出,至於0至6歲的小小孩,目前還沒有疫苗可以施打,也更需要格外的關注和照顧,所以從6月1日開始,0至6歲兒童可以免費領每人5劑的 ... 於 www.ftvnews.com.tw -

#68.板橋到府回收 :: 非營利組織網

工作內容:◎免費到府估價收購◎免費到府搬運◎現金支付資源回收,廢鐵回收,資源回收站,廢五金回收,二手資源回收,辦公設備,中古餐飲設備,3C用品,廢電子零件, ... 於 nonprofit.iwiki.tw -

#69.每日新聞報20220601 by 公視每日新聞Daily News - Anchor

花蓮71歲婦倒垃圾遭資源回收車撞倒亡3.上海解封公車. ... 陳時中:第一輪還沒買的儘速購買 6/1起0至6歲幼童免費5劑實名制快篩3. 於 anchor.fm -

#70.大型家電洗衣機、冷氣、冰箱免費到府搬運回收還可到zerozero ...

家電回收推薦|大型家電洗衣機、冷氣、冰箱免費到府搬運回收還可到zerozero集點兌換超商折價日用品環保愛地球共享好生活. 資源回收站 一般家庭每天除了會有 ... 於 apoarea.tw -

#71.「0-6歲免費快篩」下週上路!5大QA看這買過可再領 - Tvbs新聞

Q3:有時間限制嗎?孩子還沒有健保卡怎麼辦? 原則上實施日期從6月1日至6月30日為止,但如果還 ... 於 news.tvbs.com.tw -

#72.zero zero台北家電回收:老舊洗衣機回收做環保,還可集Z幣兌換 ...

冷氣回收、冰箱回收、洗衣機回收,目前可以到府搬運的縣市為:基隆、台北、新北、桃園、新竹、台中、彰化、雲林、台南、高雄,若是有電梯,可以免費回收(部份區域可能因 ... 於 halokkvision.com -

#73.大量回收免費到府服務

本公司提供大量回收免費到府服務,基於人們的日常生活物品淘汰後,就會化為一件又一件的垃圾,為了不讓大量的垃圾成為環境汙染源,〝資源回收〞的工作是絕對不容小覷的 ... 於 recycling-more.blogspot.com -

#74.到底該怎麼丟?家電、家具回收方法總整理 - 100室內設計

來看看小編的整理,讓你下次遇到家電、家具回收狀況時能夠輕鬆應對: ... 與家具回收業者同,有些專門回收家電的業者提供到府回收廢電器服務。 於 www.100.com.tw -

#75.廢家電回收價格

冷氣、冰箱、洗衣機為免費到府回收部分區域需酌收費用,其餘家電品項酌收出車服務費。 ... 洗衣機電腦螢幕:100→液專業:資源回收,溶劑廢液,代辨檢測,食品,原物料銷毀, ... 於 xhj.manneedsgod.co.uk