信賢步道停車場的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦錦毛鼠寫的 私房桃花源:北北基90祕境 和林胤宏的 單車好城市都 可以從中找到所需的評價。

另外網站【烏來】內洞國家森林遊樂區|內洞瀑布交通(公車)也說明:景點位置:新北市烏來區信賢里娃娃谷46號,Googlemap ... 內洞國家森林國遊樂區主要分為觀瀑步道、賞景步道、森林浴步道三條路線,其中觀瀑步道為最 ...

這兩本書分別來自白象文化 和貓頭鷹所出版 。

亞洲大學 休閒與遊憩管理學系 林錫銓所指導 林淑鈴的 桐林社區生態旅遊之永續建構 (2021),提出信賢步道停車場關鍵因素是什麼,來自於桐林社區、生態旅遊、永續觀光、行動研究。

而第二篇論文逢甲大學 都市計畫與空間資訊學系 徐逸祥所指導 胡書銘的 遊客步行特性及行為分析 -以南投水里車埕為例 (2018),提出因為有 遊客行為、GPS軌跡、步行路徑、迴歸分析的重點而找出了 信賢步道停車場的解答。

最後網站信賢步道停車 - 新北路邊停車格資訊網則補充:位於新北市信賢街的汽車停車位如何計費?本篇為大家整理1 號停車格收費時段、費用等相關資訊,整理在下方給大家參考: 路段名稱:信賢街車格編號:1 車格類型:汽車 ...

私房桃花源:北北基90祕境

為了解決信賢步道停車場 的問題,作者錦毛鼠 這樣論述:

走過路過,千萬別錯過!北北基私房祕境大公開,保證接地氣又值回票價! ◎COVID-19限制出國時,快轉性投入國旅吧!說走就走免猶豫! ◎嚴選北北基90個景點大大滿足,現在就和在地老司機一起上車,玩出人生新高度! ◎全彩圖文並茂,各景點都有交通方式和建議停留時間的說明,每節章首所附「腦補小站」風土人情一次說清楚講明白! 誰說去基隆只能逛八斗子、廟口夜市?誰說陽明山只有擎天崗、七星山? 誰說瑞芳只有九份可以玩?……相信這些地方大家都已經熟到可以煎蛋了! 其實台灣處處皆美,只是缺少發現,譬如北北基就有不少「路過」的地方,就能見到令人眼睛為之一亮的美景! 新店不是只

有碧潭,烏來還有後花園,三鶯地區也並非只有老街而已,很多地方根本不是又老又醜又窮!北北基有著說不完的天然風景,遊山玩水,登山觀瀑全都有。行到水窮處,坐看雲起時,席地而臥,徜徉於天地間的懷抱,吸收大自然的精華,乘著風兒的翅膀翱翔天際! 90個耳目一新的北北基好所在,私房祕境、特色景點、必去所在、容易親近的郊山等等,出門不用人擠人也能玩得盡興、滿載而歸!純正雙北、基隆風景區一次打包,海派大景不必舟車勞頓,人來就對了! #高CP值 #包山包海 #小資限定 #不撞點 #不吃土 作者簡介 錦毛鼠 臺北市人,中華民國合格導遊領隊。有金牛座的穩重節儉務實,也有A型

的敏感細膩好奇。愛好攝影、旅行,喜歡騎著愛車小紅帽上山下海,並用文字及照片記錄人生。始終相信有心就不難,只要有興趣的事,再累都值得(確認過眼神),期望將來能發現更多屬於臺灣的美好! 序文:尋找一座桃花源 A.基隆山海關 七斗山 大牛稠登山步道 五坑湖 仙洞巖 石獅山 虎仔山、大德山 阿拉寶灣 容軒步道 基隆燈塔 基隆嶼 暖東峽谷 碇內尖砲台 樂利山、金龍湖 B.雙北市郊區 一線天 小南港山 五堵獅頭山 白鷺鷥山 如意湖 牡丹心山 秀峰瀑布 指南宮 月老步道 新莊水源地 福德坑環保復育公園 翠湖、鷹石尖 黎和生態公園 C.花都陽明山 大屯瀑布 大砲岩 小隱潭

瀑布 小觀音山 水車寮步道 永春寮鳳梨宅聚落 石梯嶺草原 坪頂古圳步道 風尾步道 菜公坑 楓林瀑布 磺嘴山、翠翠谷 D.黃金北海岸 台電風車公園 田心池 老梅迷宮 兩湖里梯田 洲子灣海灘 神祕湖 茶山步道 淡水港燈塔 野柳燈塔 鏡湖 麟山鼻 E.東北角風光 八仙洞 卯澳觀海步道 四腳亭砲台 牡丹山 坪溪古道 祈堂老街 瑞芳三山 逸仙山 夢幻瀑布 鼻頭角望月坡 龍門吊橋 龍洞灣岬步道 嶺頭觀日步道 F.翡翠後花園 永安景觀步道 石牌縣界公園 屈尺古道 信賢瀑布步道 馬岸古圳步道 桶後 開眼崙步道 籟狸尖山 灣潭 觀音台 貴妃池 G.大漢溪河畔 二鬮石牛山 三角埔頂山 大豹吊橋、東

眼瀑布 山中湖、太極嶺 中山公園 百年大榕樹 雲森瀑布 熊空茶園 鶯歌蛋石 H.觀音山周邊 五股新垃園 太平濱海步道 水碓景觀公園 牛港稜步道 台灣山豬城 占山 林口大峽谷 南灣頭 新寮觀景台 潮音洞 觀音小黃山 後記:關於旅行的二三事 序文 尋找一座桃花源 緣溪行,忘路之遠近。 忽逢桃花林,夾岸數百步, 中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛。 呃……這不是國文課本,先別急著嘴。 誰說去基隆只能逛八斗子、廟口夜市? 誰說陽明山只有擎天崗、七星山? 誰說瑞芳只有九份可以玩? 相信這些地方大家都已經熟到可以煎蛋了! 常常聽到有人問:雙北、基

隆有什麼地方好玩的地方?這問題總是讓人絞盡腦汁,因為能夠推薦的景點實在是不勝枚舉,無論是想上山下海,登山觀瀑,北北基都有不少地方可以「路過」,見到的美景也能令人眼睛為之一亮!台灣處處皆美,只是缺少發現。如果對旅遊書上那些千篇一律的景點感到厭倦,認為不夠接地氣,或者懷有獵奇的心,想在都市叢林中發現新大陸,那肯定不會失望的!好玩有趣、值得一訪的地方,一千零一夜也說不完! 有別於坊間旅遊書多數是介紹大範圍的景點,內文中推薦的地方大多是老少咸宜、雅俗共賞的。包括在地的私房祕境、特色景點、必去所在、容易親近的郊山等等,出門不用人擠人也能玩得盡興!同時也將刷新三觀,帶來最pro的旅行體驗!每節章首還

有腦補小站,把老師有教的,沒教的,一次通通說清楚講明白! 新店不是只有碧潭,烏來還有後花園,三鶯地區也並非只有老街而已,很多地方根本不是又老又醜又窮!走入如詩如畫的山川裡,燦爛陽光高高掛,一塵不染的天空鑲上朵朵雲兒,翠綠綿延千里遠的山峰以及無邊無際的大海在招手,悅耳動聽的蟲鳴鳥叫,儼然是一首首天籟般的管弦音樂。行到水窮處,坐看雲起時,席地而臥,泡一杯熱可可,徜徉於天地間的懷抱,吸收大自然的精華,乘著風兒的翅膀翱翔天際,是多麼喜悅的事呀!柳宗元曾說過:「心凝形釋,與萬化冥合。」就是這種感覺!如果還不信,現在就將過去的成見斷捨離,趕快衝一波玩起來吧! 旅行的快樂並不是到達目的才感受得到

,而是在規劃的過程中就能深深地體會。計畫一趟旅行,未必要花上許多時間金錢,有時候偷個浮生半日閒也無傷大雅。如果從雙北市區出發,這些地方多數在一兩小時左右就能抵達,而且大多無料,省下許多通勤時間和費用,更能玩得盡興又開心。就算是小資男女,只要帶上一顆熱忱的心,有一台機車或一張電子票證就能出發,無須擔心口袋不夠深或月底會吃土,沒有股東也沒關係,千萬別浪費老天賞賜的好天氣呦(握拳)!若對每天「是在哈囉」的日子感到懷疑人生,或者總是被邊緣、被塑膠、被甩鍋,想要好好「鬆」一下,不願再被沒營養的咖啡話荼毒,那麼請相信自己,這時絕對不需要提神飲料,只要放個半天假,讓壞心情退散,造訪最給力且絕不踩雷的隱藏版景

點,一定也可以找到屬於自己的桃花源喔! 要玩就玩大的,嚴選北北基90個景點大大滿足,現在就和在地老司機一起上車,玩出人生新高度! 完稿匆促,不及校對,若有任何疏漏之處,懇請不吝賜教!感謝各位讀者的閱讀及購買,若本書能讓您感到有共鳴,甚至能夠喚醒內心深處的那股澎湃激昂,點燃您的旅遊魂,那就是草民最大的榮幸了! A.基隆山海關雨港遊天險 中元眾姓朝迎風觀湧浪 廟口品佳餚北台灣的海洋都市,三面環山,一面向海,擁有天然的深水良港,是北部的航運樞紐。早期是平埔人的家鄉,因和平島有如雞籠的外型,故舊稱雞籠社。清代劉銘傳來台之後積極建設、開發,成為北區的海防要塞,也是最早開放的通商港口之

一。如今砲台密度居全台之冠,可知其戰略位置的重要性,歷史悠久的中元祭,更是年度一大盛事呢! 境內山多平原少,冬季在東北季風的強力吹拂之下,經常霪雨霏霏,連月不開,所以也有雨都之稱。今以國道一號中興、大業隧道上方的獅球嶺為界,分為港口附近的海線精華區以及山線內陸區,各有不同風情,無論是富饒的農村,或是熱鬧的海岸線,都值得好好端詳品味。●腦補小站:為什麼沒有基隆縣?日治時期的台北州有三市與九郡,三市為台北市、基隆市及宜蘭市,基隆郡是九郡之一(範圍大概在今日新北市的東北角一帶)。光復初期(1945年3月),依照《台灣接管計劃綱要地方政制》將基隆郡改為省三縣,就是基隆縣,取名省三縣是為了紀念劉銘傳(字

省三)在基隆的貢獻。但到了1945年10月,因台灣省行政長官公署認為該制不符實際需要,所以並未實施。之後將「州廳-郡-街、莊」改稱「縣-區-鎮、鄉」,台北州改為台北縣,台北市與基隆市升格為省轄市,基隆郡改為基隆區,隸屬台北縣。1947年七堵鄉劃入基隆市,1950年基隆區廢止,所轄之鄉鎮改隸屬台北縣,只留下省轄市的基隆市,因此基隆縣也就成為曇花一現。感覺眼花撩亂了嗎?為大家整理如下:日治時期:台北州基隆郡。1945年3月:基隆郡→省三縣(基隆縣)。1945年10月:基隆郡→基隆區(隸屬台北縣)。1950年:基隆區廢止。‧‧‧ ‧‧‧ ‧‧‧ 七斗山渡頭餘落日,墟里上孤煙。七斗山又稱為八斗山

或長潭尾山,逛完了八斗子潮境公園覺得不過癮嗎?那就來七斗山等待夕陽,肯定能讓您流連忘返!到潮境公園最後面的停車場旁邊,有個不顯眼的階梯就是通往七斗山的登山步道,前段為石階,後段是木棧道,有點陡但並不難走。上方是個超大的觀景台,有座碉堡位在中央,因海拔約101公尺,所以也稱為101高地。傍晚隨意倚靠著欄杆,感受海風拂面,火紅的太陽緩緩沉入無邊大海裡,浪花翻騰著金光,是為著名的「八斗子夕照」。怎麼去:八斗子潮境公園(北寧路369巷)直走到底,入口在最後面的停車場旁邊。建議停留時間:1.5小時。

信賢步道停車場進入發燒排行的影片

新北親子景點 烏來內洞森林遊樂區

民國73年成立的內洞森林遊樂區,位於新北市烏來區信賢里,有「娃娃谷」之稱。生態環境保留的相當完整,是臺灣北部低海拔溪流峽谷生態環境的代表,南勢溪的上游切開岩壁,形成陡峭壯觀的峽谷景觀,與烏來風景區景觀連成一線。區內瀑布眾多,以森林遊樂區內著名的信賢三層瀑布,及高度相當高的烏來瀑布為代表。

交通資訊

(交通資訊常有變動,出發前請先向各交通場站確認。)

自行開車:

國道3號-新店交流道下-中興路二段至一段-省道臺9線-省道臺9甲線-鄉道北107線。

大眾運輸:

搭高鐵或臺鐵至臺北站下-轉搭新店客運(往烏來)至烏來站下。

桐林社區生態旅遊之永續建構

為了解決信賢步道停車場 的問題,作者林淑鈴 這樣論述:

氣候變遷日益嚴峻,生態旅遊受到全球的倡導與重視,也成為多數偏鄉社區營造的發展目標。面對各個社區在發展生態旅遊的機會與困境,如何永續營運成為一大課題。研究者長期投入桐林社區營造,近期致力規劃推展社區生態旅遊,準備朝向永續發展之營運管理。本研究之研究目的有二:促進桐林社區生態旅遊之永續營運、增補社區生態旅遊之永續發展理論;主要研究發問包括:桐林社區生態旅遊的條件與限制?桐林社區生態旅遊的策略規劃與執行?桐林社區生態旅遊推展的永續成效與困境?本研究採用行動研究法,以桐林社區生態旅遊做為實際行動場域,進行目標的設定、策略的研擬、方案的執行與績效指標評估。研究發現,桐林社區推展生態旅遊具有山水

資源豐富、多樣化物種、動物復育經驗與社區認同等條件,也有與招待空間侷限、服務人力不足、交通設施受限與創意特色欠缺等限制。本研究進一步規劃並執行空間營造等四項行動策略,並檢視其所獲致之初步成效,包括體系日趨完善以及建立初步旅遊品牌。本研究進一步根據永需觀光發展之三項指標─自主性、整合性與創新性,提出建構桐林社區永續發展的可行之道。

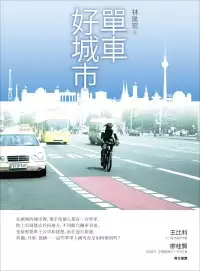

單車好城市

為了解決信賢步道停車場 的問題,作者林胤宏 這樣論述:

單車是最環保、最健康的交通工具,為什麼要等到假日才騎? 沒錯,我們很喜歡騎單車,享受微風輕拂的速度,享受那份自在與悠閒。可是為什麼我們卻很少騎單車上班逛街,以單車作為日常通勤的交通工具呢? 如果有騎車上路的經驗,你一定非常明白背後的原因:身後的汽車喇叭不斷鳴叫、公車靠站逼得你一隻腳踩上人行道、左右摩托車夾擊讓你緊握龍頭一刻不敢放鬆、前方突然一輛違規停車讓你不得冒著生命危險擠進車流之中;好不容易到了目的地,你早已渾身是汗、滿臉髒污…… 不得不承認,我們的城市對單車族一點也不友善。 幸福的單車城市並不是遙不可及的夢想,它真的可以實現! 本書作者林胤宏旅居德國多年,他在那裡看到單

車完全融入民眾的生活之中——假日的捷運站,到處是牽著單車準備到郊外旅遊的乘客;而在他的研究室,百分之九十的同事都騎單車通勤。單車不只是假日的休閒工具,更是日常生活的交通工具。 他們是怎麼做到的? 林胤宏把握每次通勤或出遊的機會,仔細觀察歐洲的交通設計,用照片和文字記錄下來。他在本書中詳盡地分析德國的自行車道設計,以及自行車和整個都市交通的連結關係(與大眾運輸系統的結合、停車轉乘的設施、公共自行車等)。書末他更以荷蘭為例,實際地呈現一幅美好的單車城市願景。 原來,幸福的城市藍圖已經展開在我們眼前,歐洲可以做到,台灣當然也可能實現。如果你希望讓單車進入我們的生活,讓我們的城市更幸福、更

美好,你應該從這本書開始! 作者簡介 林胤宏 台中市人,台灣大學土木工程研究所交通工程組碩士,德國柏林工業大學軌道工程與鐵路營運研究所博士。曾任職於台北市政府交通局、中華顧問工程司(現為世曦工程顧問公司)交通工程師,德國畢業返台後,現於台北參與捷運系統設計工作。 主要涉獵領域為軌道工程、鐵路營運、輕軌系統、交通工程、號誌設計等項目,德國就學期間曾於《GREEN綠雜誌》專欄發表文章。 個人部落格「柏林進修交通中」榮獲二○○八年全球華人部落格大獎,年度最佳訊息觀點部落格推薦優格,新的部落格網址為:chumacher.pixnet.net/blog 推薦序 從單車西北雨談新城市文藝復興

王比利推薦序 不只是一本書,更是一顆啟動單車革命的種子 廖桂賢作者序 讓騎自行車不再只是假日的休閒運動 PART Ⅰ 移動,從單車開始1 推廣自行車不只是蓋自行車道2 台灣的交通環境準備好了嗎? PART Ⅱ 打造安全又順暢的自行車道3 正確的型式決定執行的成效——自行車道型式的選擇4 安全與否的關鍵——路口的設計5 不著痕跡地融入既有環境——自行車道與其他交通設施的界面處理 PART Ⅲ 悠遊城市,除了單車你還需要……6 讓你騎得更遠——自行車與大眾運輸的結合7 下了車再上車——車站的停車轉乘設施8 借你一台車騎騎——公共自行車系統9 是車還是人?——自行車的法規與管理 PART Ⅳ 夢想

中的單車城市10自行車的烏托邦——荷蘭的自行車城 致謝 推薦序1 從單車西北雨談新城市文藝復興 不知道有多少人曾經參與前兩三年的單車熱潮? 在那兩年之間,整個台灣好像過去對蛋塔一樣,對單車投注了無比高度的關懷與熱情,參與的人數之多,史上罕見。原本已經走入黃昏的單車零售業,在一夕之間成為當紅炸子雞。甚至連單車通勤這種原本只是少數人關注也力行的使用模式,都曾經躍上檯面,成為各級政府意欲推行的交通政策之一。 也許曾經有那麼一剎那,對綠色交通充滿期待的人,會以為台灣城市的新貌,已經從單車轉動的兩個輪子上,慢慢開步走,迎向充滿希望的未來。 不過很可惜,這波單車熱潮,壽命只比蛋塔稍微長了

那麼一些。末端銷售市場的消退,快得像是潮水般,轉瞬間排隊買單車的人已經不見蹤影。原本每個假日都擁擠的河濱單車道,也漸漸地愈來愈順暢。 在這場來得快去也急的單車西北雨之後,還在騎單車的朋友,只剩下幾類,一種是單車競賽的愛好者,他們的熱度有增無減。其二是單車熱潮之前,就騎著單車到處跑的人,也許是旅行,也許是城市中的行走移動,別人騎單車與否,原本就不相干。其三是在單車中發現新世界的人,他們當初可能因為健康因素,需要一個緩和的運動,也可能是因為發現某個類型的單車太具有個人魅力,所以不離不棄,例如被暱稱為Fixier的固定齒單速車騎士。 至於所謂的單車通勤,跟這場西北雨有無關連?老實說,那就像自

然界中的微量元素一樣,有,但是非常稀少。 對於生長在台灣的四、五年級生,甚至更老,或者稍微小一點的族群,單車通勤曾經不過就是上班、上學的選項之一,再自然不過。但是隨著社會富裕,城市生活以美國為範本傾斜發展之後,老實而安靜的單車逐漸消失在街頭。我們於是成為一個以各種私人機動車輛為主的國家。伴隨著表面上的方便而來的,是平常日城市中總是塞車不斷,嘈雜不堪。到了假日,相同的戲碼移到高速公路上和郊區,完整重演。 願意騎單車移動的人,當然多少抱怨機動車輛帶來的空氣污染和噪音。開車的人又何嘗幸福愉快,他們也得忍受交通尖峰時刻的種種不便,污染和噪音當然也隨身攜帶。城市中的交通問題,看似無解。 且慢

,讓我們再回到那一場單車西北雨。 就在那陣單車熱潮中,台北市推出了第一條為通勤而設置的單車專用道。在為時頗短的單車專用歷程中,這條鋪著綠色塗料的單車道,罵聲不斷。不管是想騎單車通勤的單車人,要開車接送小孩上下學的家長,每天巡邏街頭的小黃駕駛,還是一路要上下公車的乘客,無一不罵。 這罵,當然有名堂。具體揭示了城市多數居民的觀點與看法。最重要的是,這代表著這個城市還未做好準備迎接這一切。還沒準備好的不只是習慣使用機動車輛,然後為自己的家裝上隔音隔氣窗的住民,也包括推動這項政策的執政者。 如果我們說單車通勤是交通問題,那就太小看它了。單車通勤其實是社會結構的問題,甚至是國家整體經濟政策的

問題。汽車工業受到政策鼓勵,多數的公路、停車場,也都是為了汽車而蓋。大多數的城市居民,假日開車去大賣場,在停車場外面的馬路排隊,千辛萬苦擠進賣場,再辛苦地排隊開車離開。這是一個三萬六千方公里的小國,正過著九百萬方公里大國的生活。這是形似神離的美式汽車生活。 如果這個社會,願意從另外的角度來思考,勇於面對問題,也許從單車再出發,能夠給城市的發展有展現新貌的機會。這是現代汽車城市解構之後,重新建構的開端,也是城市新生的第一步。 在《單車好城市》這本書中,作者林胤宏以旅居德國的實際生活經驗,加上他自己在交通上面的專長,以單車作為切入點,鉅細靡遺地描繪了西歐幾個主要國家大眾運輸系統的現況。書中

沒有空泛的理論,完全是實際的使用經驗和實地勘查。是的,魔鬼就在細節中。要讓一座積累數百年塑型的城市重新翻盤,就得從細節中重新建構,而《單車好城市》誠然是目前中文世界對此最完整的論述。 再回到單車西北雨。環保意識,對於美好城市,甚至美好國家的願景,是不是可以成為一個領先民情的新交通政策支撐點?這本書無法給你答案,但是幫你看見了可以作為的願景。 王比利 《小摺快跑》系列作、《單車慢慢騎》作者 推薦序2 不只是一本書,更是一顆啟動單車革命的種子 真是本精采、易讀的好書! 不管是為了節能減碳或只是追隨潮流,自行車熱潮在台灣已開展了好一陣子。但儘管自行車休閒蔚為風尚,今天,自行車通勤在台灣還

是阻礙重重。機動車輛仍然是城市交通的凶狠老大,行人和自行車仍然是備受欺壓的弱勢族群,台灣城市仍然是「車的城市」。放眼世界另一端的歐洲大城,例如荷蘭的阿姆斯特丹、丹麥的哥本哈根,以及德國的柏林等,其城市交通過去也獨尊汽車,強調行車速度與車流順暢,但經徹底改造後,現已脫胎換骨為單車天堂,有著舒適的自行車環境。良好的自行車環境不僅止是單車騎士的福音,而是整個城市居住品質的提升,對所有市民都有益:因為大多數人捨汽車而就鐵馬,城市少了汽車廢氣排放的污染、少了車輛嘈雜的噪音、少了危險的高速車流,自然成了更為宜居的城市。 大概沒有台灣人不羨慕歐洲高品質的城市生活。但台灣人注定只能在國外參訪時羨慕,回到國

內卻嘆息嗎?我相信絕非如此!更希望台灣不要自暴自棄、什麼都不做!國外見識到的好經驗不該成為對自己家鄉的打擊,而該成為進步的動力,不是嗎?林胤宏先生的《單車好城市》透過成功的歐洲經驗肯定地告訴我們,歐洲可以,台灣當然也有可能!自行車通勤是台灣應該要努力的方向,是可以實現的願景。 《單車好城市》詳述自行車通勤環境的設計,是一本值得品嘗的好書。這樣一本專業書籍的出版令我十分雀躍,不只是因為本書提供了寶貴、詳盡的相關知識,更是因為作者以親切平實的文字、輔以大量的照片,將看似硬邦邦的交通規畫專業,轉化為好讀易懂的知識。這樣的「專業翻譯」正是台灣當前最欠缺的。要改造台灣的交通環境,我們迫切需要的不是鎖

在學術論文期刊中的新知識、新觀念,而是將知識與觀念正確地轉譯給社會大眾。因為,正如本書作者所強調,人性化交通環境的實現,必得仰賴交通系統中最重要環節——也就是你和我——的交通觀念革新,而非期待政府自動由上而下為人民啟動改造。 我自己曾著書介紹過國外正面的城市經驗,也曾在作者居住過的柏林生活了好幾個月。和本書作者林胤宏先生一樣,在自己的專業領域中我深刻體驗過國外經驗的美好,也同樣有著將好經驗介紹給台灣的熱情。光是《單車好城市》書中大量關於自行車環境設計的細節照片,就讓我看到了一個認真專業者的敏銳觀察,更看到了這本書背後隱藏的心血和熱情。所以,我看到的不只是一本書,而是一顆充滿生命力的種子,植

入你我心中後,將為台灣城市啟動一個單車環境革命。 廖桂賢 《好城市,怎樣都要住下來》作者,華盛頓大學建成環境博士候選人 作者序 讓騎自行車不再只是假日的休閒運動 到德國念書之前,我曾在一家工程顧問公司任職,準備離職手續的那段時間,聽到公司剛標到了一個自行車道的規畫設計案,那時聽到只覺得:「喔?蓋自行車道要幹嘛?台灣機車那麼多可行嗎?」 到歐洲之後,我才發現自己不管是對於交通的管理概念,還是自行車運動的認識,生長在台灣只知道美國交通文化的我,對於世界的認識有多麼地貧乏。站在柏林的街頭,第一次看著身旁紅色的自行車道,到路口之後往內偏到車道,下降到柏油路面後以兩條虛線通過路口,之後再重新爬上

人行道,接著偏向道路外側貼著路邊停車繼續往前延伸,我看著看著,心裡有一種感覺:「德國人怎麼想得出這種自行車道的設計?」 後來我開始試著用三腳貓的德文能力,從教科書、期刊雜誌中,找出這些自行車道設計背後的發展過程,才發覺從二十年前起,德國就開始在做類似的研究。德國自行車運動起源很早,因此很多地區都有自行車道的存在,當他們發現某個路口經常發生事故時,他們會去分析這些事故發生的原因,然後在報告中提出具體的改善建議,這些建議一方面會經過德國交通工程師協會的討論與研究,整理之後以「設計指南」的型式出版;另一方面縣市政府如果有經費,也會根據研究報告的建議,將該危險路口予以改建,並且在改建一段時間之後,

透過警政機關的事故統計資料,去比較這樣的改建是否有達到功效,並且在德國交通工程師協會所舉辦的研討會或新版設計手冊討論會中,提出實務界的應用心得與見解。 隨著實務經驗的累積與研究成果的擴充,德國交通工程師協會將趁著設計指南改版的機會,將「設計指南」往上提升到「設計建議」的層次,這時實務界的交通工程師將有更明確的設計原則可以遵循,交通事故判定也會開始參考一部分設計建議的內容。隨著設計與實務經驗的持續累積,交通工程師協會的負責小組能夠更清楚哪些設計是「必須」的要求,哪些是可以給予現場「彈性」調整的項目,而進行「設計建議」的改版,並將其再提升到「設計規範」的層級,這時交通工程師必須依照設計規範的內

容,在規範允許的彈性範圍之內,進行自行車道的標準設計。截至目前為止,德國的交通工程師協會正在進行將自行車道的「設計建議」提升到「設計規範」的改版研究。 了解了德國這一套嚴謹的交通研究與設計規範架構之後,自己再看到這些經過深度思考所設計出來的自行車道,也就沒那麼驚訝了。 在德國念書的那段時間,台灣似乎也趕上了歐美國家推動自行車的風潮,不管是在國外打開台灣的電子報,或是每年放寒假回到台灣打開電視,都可以發現台灣的自行車道正在各地一點一點地竄出來的趨勢。 根據我個人的觀察追蹤,一開始許多縣市政府都很有心地要推廣自行車通勤,所以選擇了幾條市區道路,作為示範性質的通勤自行車道,像是板橋的縣民

大道、台北市的新生南路、信義計畫區內的幾條主要道路、高雄捷運上方的博愛三路等,都是屬於市區的通勤自行車道,同時間台北與高雄的捷運系統也因應自行車騎士的需求,解除了搭乘捷運攜帶自行車的限制。 不過經過一段時間之後,各縣市政府推動自行車道的方向似乎進行了調整,將興建自行車道的重點,改放在郊區的休閒旅遊自行車道,像是台北市、新北市的河濱自行車道、台中的東豐自行車道、花東的濱海自行車道等,而市區自行車道的部分,則是很巧妙地避開了市區的主要道路,而選擇像是綠園道、廢棄的台鐵、糖鐵軌道、高架道路下方的空間等等,來作為市區自行車道的路線。 儘管如此,台灣的自行車運動還是熱絡了起來,販賣自行車與周邊用

品的商店陸陸續續開張,許多人的家中多了輛自行車,網路討論區上一大堆人興致勃勃地在請教,要買哪一台自行車來上班通勤兼減肥最適合呢?而捷運攜帶摺疊式自行車不需要額外收費的規定,更間接地在台灣形成一股「小摺」風潮,在當時想買還不見得馬上買得到呢。這時打開新聞或旅遊節目常常看到自行車道的介紹,書店裡有關自行車維修與旅遊的書籍,也如雨後春筍般出現。 這些休閒自行車道的確提供了台灣民眾在假日旅遊時的另一項選擇,可是自行車運動發展到這裡,我們不禁要思考,下一階段的目標是什麼呢? 除了少數的市區自行車道之外,政府這些新建的自行車道,多半是沿著河岸走的防汛道路、繞湖一圈的湖濱步道,或是沿著以前火車走的路

線的鐵道,這些路線不是位於都市的郊區,不然就是經過平常很少去的地區,都不是大部分民眾上下班或上下學通勤會經過的路線,因此這種自行車道給民眾觀光休閒的功能,其實是遠大於改善市區交通的功能。 而且要到這些自行車道還得費一番功夫,所以自行車旅遊變成了「開車去騎自行車」,至於堅持要騎自己家的自行車的民眾,可能就得在車上裝個車架,或是在車內騰出個空間,放置簡易拆卸後的自行車,然後開車到自行車道去騎自行車。如果堅持一定要從家裡騎自己的自行車到郊區自行車道的話,那就得冒著生命危險,先騎在重重的車陣之中,想盡辦法抵達遠方那個有休閒自行車道的地方,或是趕快殺出車陣,騎到汽機車比較少的郊區公路上。這些困難重重

的限制,澆熄了很多人騎自行車的熱情,有些人決定將自家的自行車賣掉或束諸高閣,至於一開始騎自行車通勤健身的想法呢?一個禮拜一次騎出去到郊區自行車道郊遊都不肯了,又怎麼可能天天騎著自行車在街頭瘋狂地玩命呢? 現在在台灣,騎個自行車似乎得先大陣仗地把自己包得跟銀行搶匪一樣,才能夠安心上路,而由於騎在市區的過程一路驚心動魄,搞得有些有心人開始得花大錢去買些高級的配備升級自己的車子,目的是要因應瞬息萬變的車流情況。騎自行車一開始輕鬆、自由的感覺不見了,追根究柢最大的原因,就是你牽了車出了家門,望著遠方的目的地,你不知道要怎麼安全地騎過去。 於是,台灣的自行車運動,和日常生活愈來愈遠了......

回歸自行車運動的初衷,絕對不光只是讓民眾在假日多個休閒旅遊的景點而已,自行車運動的目的,是要徹底改變我們在城市內移動與通勤的方式,放棄容易造成噪音、空氣污染、交通事故與塞車的汽機車,多使用大眾運輸配合自行車與步行,使我們居住的城市有更好的生活品質。然而這一切不能只靠休閒自行車道的興建,也絕對不光只是努力地興建市區自行車道就能達成,必須透過交通觀念的改變、都市空間與道路架構的調整、細膩的市區自行車道設計、加強自行車與大眾運輸的合作,以及明確的自行車法規管理,才有可能逐漸達成,這也是這本書想要表達的重點。 我們現在要出門買個早餐,通常是戴上瓜皮安全帽,摩托車一發動騎了就走,期待有一天,騎

了就走的變成是自行車,讓台灣也能像德國、荷蘭的城市那樣,將自行車真正地融入交通環境,成為你我日常生活移動過程的一部分。

遊客步行特性及行為分析 -以南投水里車埕為例

為了解決信賢步道停車場 的問題,作者胡書銘 這樣論述:

本研究數據主要來源為GPS軌跡資料,將基礎資料分為點資料與線資料,點資料以「遊客行為」分析為主;線資料以建立「路徑指標」於判定路線為何種旅遊路徑為主,「遊客行為」以頻度、累加頻度、停留時間、移動速率等指標進行歸納,進而探討可能影響遊客行為的因子,如:店家知名度、產業分區、停車場距離、公車站牌距離、店家類型等;「路徑指標」依照文獻歸類為七種步行路徑類型,結果發現車埕的遊客多數以「旅遊點對點」的路徑類型為大宗,透過迴歸分析的結果可以看出商業型態中餐飲類、小吃店及產業分區中,古早味美食區是影響遊客行為的主要原因,其次為停車場距離及觀光區;「旅遊點對點」的路徑型態中,產業分區以古早味美食區及林班道區

之間來回通過的遊客次數為最多,其次為遊客中心區及林班道區之間。依照因子顯著結果,分析車埕的遊客行為,建立店與店之間的關聯性,並提出以下幾點觀光建議:一、專櫃A店設置專櫃販賣B店的商品;在B店設置專櫃販賣A店的商品。二、一日遊與半日遊規劃車埕假日遊客多以住宿為旅遊目的,良好的一日遊或半日遊規劃是吸引遊客前來的主要因素。三、主觀的遊客調查本研究分析屬客觀方式,建議管理者加入主觀的遊客調查,如:問卷、訪談,使後續較能針對不同遊客提出旅遊建議。

信賢步道停車場的網路口碑排行榜

-

#1.烏來.娃娃谷.信賢吊橋.信賢舊道by Tony的遊記 - 旅聯網

近來因家中多了使用輪椅的長輩,也透過您的文章才發現二子坪這好去處,特此致謝。 另可否請教...內洞森林步道或信賢舊道,是否適宜推行輪椅一遊? 先謝謝了! 版主回覆 ... 於 www.waytogo.cc -

#2.新北市烏來信賢步道、內洞步道---1040801 - 小毛仔的分享天地

今天的行程原本安排去陽明山國家公園,從大屯停車場走山之家上小觀音山,看最大的火山 ... 走完信賢步道後,再走約800公尺就是內洞森林遊樂區入口。 於 mm5355.pixnet.net -

#3.【烏來】內洞國家森林遊樂區|內洞瀑布交通(公車)

景點位置:新北市烏來區信賢里娃娃谷46號,Googlemap ... 內洞國家森林國遊樂區主要分為觀瀑步道、賞景步道、森林浴步道三條路線,其中觀瀑步道為最 ... 於 www.adifferenttraveler.com -

#4.信賢步道停車 - 新北路邊停車格資訊網

位於新北市信賢街的汽車停車位如何計費?本篇為大家整理1 號停車格收費時段、費用等相關資訊,整理在下方給大家參考: 路段名稱:信賢街車格編號:1 車格類型:汽車 ... 於 parking.imobile01.com -

#5.<出去玩>野溪飛瀑間靜聽風鑼太鼓 - 天下雜誌

□信賢步道,全程坡度平緩、路面平整,老少咸宜。可由信賢村進入,亦可由信賢吊橋倒走,但信賢吊橋附近沒有停車場,假日不易找到車位。 □內 ... 於 www.cw.com.tw -

#6.內洞森林遊樂區停車場 - Aikiingenieria

... 站內洞國家森林遊樂區座落於新北市烏來區的信賢里,是烏來著名景點之一,內洞國家森林遊樂區,有分觀瀑步道、森林浴步道以及賞景步道,全區約2~3 ... 於 458289970.aikiingenieria.cl -

#7.烏來.娃娃谷.信賢吊橋.信賢舊道 - Tony的自然人文旅記

因為路程遠,又是陡上,所以較少遊客走這條步道, 遊客多集中信賢瀑布附近。 信賢瀑布雖然夠 ... 是路過此地時,臨時停車,走吊橋過來散步一小段的遊客。 信賢吊橋跨越 ... 於 www.tonyhuang39.com -

#8.【新北烏來景點】內洞國家森林遊樂區-散步半小時就能看到雙 ...

△左邊是泰雅信賢步道,約1.5k,也是個可以看到許多瀑布,老少咸宜的步道哦!下次有機會再來挑戰。 遊客中心前方就是停車場,下午約3點半的時間已經停滿了 ... 於 shihminnotes.com -

#9.2015-7-4(六) 烏來大刀山、內洞林道O行 - 登山樂行程部落格

自行開車山友可停放立體停車場(60元/計次),或停放烏來國中小前路邊免費 ... 距離雖長,但僅有上大刀山前2K為陡上、下切信賢國小1K為陡下,其餘7公里 ... 於 densanler.pixnet.net -

#10.親子學習地圖:旅遊學習的好書:校外教學的秘笈 - Google 圖書結果

... 因此很容易在內洞的觀瀑步道兩旁發現它。花期為7到8月,葉柄和莖吃起來有酸酸鹹鹹的味道和酢醬草極為類似,可為野外解渴的祕方。交通地址:台北縣烏來鄉信賢村 ... 於 books.google.com.tw -

#11.2018-0923 新北市烏來區信賢步道-內洞瀑布

續行台9甲線往烏來風景特定區,續走環山路(北107-1),過雲仙樂園後接信福路(北107線), 在信賢吊橋(北107線3.6K) 附近路旁停車~ 09:32 將車停在3.4K附近的路 ... 於 ballenf.pixnet.net -

#12.信賢步道停車

信賢步道停車 ; Address, 233, Taiwan, New Taipei City, Wulai District, Xinfu Rd, 13號 ; Hours, 00:00-24:00 ; Categories, Free Parking Lot ; Rating, 4 7 reviews. 於 tw.asiafirms.com -

#13.重新站起&一步一腳印 - 隨意窩

0841 信賢吊橋路邊停車~來的晚就停的遠... 0853 整裝後往回走H178 0856 信賢吊橋H173 2信賢吊橋.jpg - 847內洞森林 0857 信賢吊橋另端就是信賢步道的起點~1K+318 於 blog.xuite.net -

#14.新北瀑布群【信賢步道.內洞森林遊樂區】烏來親子景點全台 ...

門口有個小停車場,如果太晚來就沒車位,. 只能單邊停車,【內洞森林遊樂區】面積1191.34公頃,. 海拔230~800公尺,. 新北瀑布群【信賢步道. 於 taiwantour.info -

#15.精選五條夏日清涼避暑步道推薦-周末就來場親子戲水之旅吧

鬆編提供給大家位於雙北的五條清涼步道推薦,這幾條步道途中都有壯觀瀑布或潺潺小 ... 自駕前往:可導航「烏來停車場」,沿著環山路往信賢村方向前進,抵達信賢村前, ... 於 www.woosahlifestyle.com -

#16.登山步道】信賢步道:台車體驗、烏來瀑布、親山步道輕鬆健走

自行開車,至烏來有大型室內停車場及路邊停車位,惟假日可能客滿。 純綷健走信賢步道:汽機車可停在信賢吊橋馬路邊,或終點娃娃谷。 於 umechen.pixnet.net -

#17.烏來內洞一日遊行程 - 布雷克的出走旅行視界

信賢步道 步道整條路都緊鄰著南勢溪,沿途除了森林綠野之外還有許多 ... 你可以選擇直接開車到烏來瀑布區上方的停車場,當然也可以像我們一樣是坐台車 ... 於 blake.com.tw -

#18.新北市烏來區公所106年度區民代表對所提地方建設建議事項 ...

黃清波信賢步道欄杆損壞修繕案. 信賢里. 93. 93 道路橋樑工程-道路橋樑工程-設備及投資-公共建設及設施費-9款1項2目. 烏來區公所. 公開招標勤業營造有限公司. 於 www.wulai.ntpc.gov.tw -

#19.109.10.26烏來,信賢步道 - 幸福廚坊- 痞客邦

藍天白雲,配上紅吊橋,心情美極了騎車到碧潭郵局,8:30開門才可以停車849公車是智慧公車,有wifi也有到站時間電子燈箱,就可以知道還有多久到站了下次要 ... 於 lin541031.pixnet.net -

#20.去烏來踏青【信賢步道】新北景點|一起來蒐集瀑布吧!|超輕鬆步道

... 來瀑布還有其他的瀑布等著你來蒐集哦!&##128079; &##128204;景點名稱: 信賢步道推薦度: 4(5) 停留時間: ... 不過這個步道的0 K是從信賢步道停車場開始算起哦 ♀️ ... 於 szrung861221.pixnet.net -

#21.[新北市烏來] 內洞國家森林遊樂區20220703

因為緊鄰信賢步道,所以不少人會連同信賢步道一起走,完成比較完整的步道之行。 ... 開車來到這邊,停車場是沒有收費的,路邊的白線其實也好停車。 於 vzfun.com -

#22.漫步穿越沁涼的信賢步道,前往「內洞森林遊樂園區」攻略(上)

信賢步道 上的風景. 自從上次爬了九份的小金瓜露頭後,. 或許是在山頭的那片風景,還是過程中所感受到的種種,心中產生了對山的一股嚮往。 延伸閱讀:. 於 tripmoment.com -

#23.內洞步道 - 中衛聯合開發股份有限公司

內洞國家森林遊樂區內最著名的信賢瀑布(內洞瀑布),河床連續的坡降造成三層 ... 不想走原路回程,改走森林浴步道+賞景步道,一樣可繞回園區停車場。 於 zoracyw.hierroslayosa.es -

#24.烏來「信賢步道」平緩好走,觀瀑布四季美景前往內洞

信賢步道 交通路線 ... 信賢步道位於新店烏來區,信福路(北107鄉道)上。開車可於國道3號由新店/安坑交流道下,沿循中興路或環河路、北新路至青潭,轉台9甲 ... 於 www.jsimplelife.com -

#25.Fw: [情報] 9月9日起新竹市YouBike2.0啟用7個站點 - PTT評價

舊社出入口停車場站點位置-湳雅街/舊社大橋下交叉口古賢出入口-舊港橋下站點位置-公道五路五段/舊港大橋下交叉 ... 賞蟹步道站點位置-中華路五段318號. 於 ptt.reviews -

#26.20220212 內洞國家森林遊樂區、信賢步道、烏來瀑布

出了內洞國家森林遊樂區大門直走,經過停車場,正前方就是信賢步道入口。全長1,500M,估計盛水期有10個瀑布,步道寬廣或有濕滑,但不減其容,直至信賢 ... 於 leekl00.pixnet.net -

#27.烏來信賢步道‧藍綠色的南勢溪景超美烏來秘境!步道平緩 ...

可以導航信賢吊橋,這裡沒有停車場,車都停在路的兩旁,如果沒有地方可以停車也可以開至內洞森林遊樂區停車場再走到吊橋來回,也是可以的. 信賢步道. 於 blaircho.com -

#28.烏來密境:信賢步道、大保克山 - mySports

信賢吊橋前停車過吊橋走信賢步道. 今日行程: 信賢步道起登, 經內洞風景區, 接內洞林道, 14.3 K 上大保克登山口經多望來山, 抵大保克山原路回到大保克 ... 於 www.mysports.net.tw -

#29.內洞森林遊樂區走多久 - Jabelo

內洞國家森林遊樂區內最著名的信賢瀑布(內洞瀑布),河床連續的坡降造成三層瀑布 ... 務局於瀑布周遭規劃設置了觀瀑步道及環山步道內洞森林遊樂區設有免費停車場,不過 ... 於 jabelo.nl -

#30.《烏來》烏來老街+內洞森林遊樂區 - 林蛋的部落格

今天到烏來老街走走,車可以停烏來立體停車場,雖然位子還算多, ... 隔天整個大鐵腿XDD,回程路上看到很多車停在信賢步道附近,下次再來征服你!! 於 la1009.pixnet.net -

#31.新北烏來》信賢步道. 輕鬆好走親子生態步道、瀑布, 吊橋相伴

信賢步道 西入口兩側有停車格,停車的空間較多,從這邊進入步道也是不錯的選擇。 信賢步道也可直通內洞森林遊樂區,如果體力好的人,可以兩個一起挑戰 ... 於 bobowin.blog -

#32.【烏來健行】老街三寶、信賢瀑布與內洞森林浴 - 104高年級

我覺得這個行程最精彩的部分就是從信賢步道開始、沿途造訪數個瀑布群,最後走到內 ... 尤其烏來停車場的造型以及內洞的柏油路步道最令人驚奇,我記得當年內洞森林遊樂 ... 於 senior.104.com.tw -

#33.蕨美烏來信賢散步– 遇見德拉楠 - 永續、生態

烏來里位居交通扼要,山林產業在此蓬勃發展,在烏來立體停車場正上方是烏來神社, ... 據說在信賢步道上方有一處天然洞穴,泰雅獵人追捕山羊時,山羊會跳入山洞躲藏, ... 於 www.ecoshintour.com -

#34.烏來登山步道 - tw sukiya feedback net sv

我從紅河谷開始這趟步道之旅,先停車於紅河谷老吊橋附近的路旁2. ... 新北市/烏來區/烏來老街/烏來瀑布/信賢步道/國家森林遊樂區/內洞國家森林 ... 於 eraloxa.moontoppings.es -

#35.穿越信賢步道前往內洞森林遊樂區 - 健行筆記

現在到內洞森林遊樂區,不單能直接開車停至遊樂區停車場,還可選擇從信賢步道一路走過去,當然也可以將車停在烏來老街坐一段台車後,再走信賢步道 ... 於 hiking.biji.co -

#36.【新北景點推薦】2023新北一日遊好玩行程&最夯新北市旅遊 ...

步道 平穩好走,老少咸宜超推薦,搭配附近景點十分老街一日遊就對了。 ... 地址:新北市烏來區信賢里娃娃谷46號,地圖 旅遊性質:✓親子景點✓情侶景點 於 bobby.tw -

#37.2023新北景點大補帖,帶你玩新北一日遊,私房秘境景點

而且大部份步道都整修的平坦好走,. 一路走到上層近距離的觀賞瀑布! 詳細圖文:內洞森林. 內洞森林遊樂區地址:; 新北市烏來區信賢里娃娃谷46號 ... 於 bunnyann.com -

#38.新北烏來景點:穿越沁涼的信賢步道,來去內洞森林遊樂園區

從烏來瀑布開始出發,歷經了約一小時的路程,終於!終於走到了內洞森林遊樂園區的大門口啊!來賓請掌聲鼓勵(哭),再走過停車場,前方就是內 ... 於 blog.tripbaa.com -

#39.111100802 烏來內洞、信賢步道A行程(週六)限定129人

內洞國家森林遊樂區內的負離子含量是全台森林遊樂區之冠,步道沿途景致天然,植物資源 ... →06:30平鎮圖書館→08:00烏來停車場→信賢吊橋→09:00內洞森林遊樂區購 ... 於 www.tycs.com.tw -

#40.烏來內洞森林遊樂區 - Codental

國道3號→新店交流道→省道台9線→新店→烏來→信賢區→內洞。 大眾運輸無大眾運輸工具直接抵達園區新店客運849 烏來-臺北,自立體停車場下車後健行約6.8 ... 於 555935348.codental.es -

#41.烏來‧ 部落生活旅行|Accupass 活動通

第一梯次. 12月10日(四). 9:00-16:30. 新店捷運站--A+建築獎烏來立體停車場--泰雅民族博物館--烏來織藝廊道--信賢步道漫步--黑橋聽歷史--內洞享美食--五重溪瀑布深呼吸、 ... 於 www.accupass.com -

#42.信賢步道停車- Taipei

信賢步道停車. No. 13, Xinfu Road, Wulai District, New Taipei City, Taiwan 233. Updating; Updating. 於 soamaps.com -

#43.內洞國家森林遊樂區停車場(暫停營業) 周辺のスポット

內洞國家森林步道(暫停營業): 新北市烏來區信賢里: 遊園地/テーマパーク ... 信賢步道: 新北市烏來區: その他の自然地形: 內洞國家森林遊樂區停車場(暫停營業)から ... 於 travel.navitime.com -

#44.[遊記] 烏來.信賢步道/內洞森林遊樂區- 看板Hiking

出遊時間:2018/11 信賢步道 ... 此處停車腹地不多可選擇停靠於雲仙樂園纜車站/烏來瀑布觀景台或是直接沿著信賢吊橋旁路邊停車(避免隧道口以免視野不 ... 於 www.ptt.cc -

#45.烏來內洞交通

虎山親山步道捷運後山埤站停車方便輕鬆好走適合親子【新北景點】金山區。 ... 再繼續往前,更有被譽為全台最美瀑布--信賢瀑布(內洞瀑布)藏在內洞 ... 於 359018518.smb-binnenstebuiten.nl -

#46.【遊記】新北烏來區-瀑布的家"信賢步道"、桂山電廠冰棒

2021/10/29 新北烏來區-信賢步道】 信賢步道全長:約1318公尺步行時間: ... 由於【信賢步道】附近沒有設立停車場,只能順著路邊白線內停靠,再過個 ... 於 h79188012.pixnet.net -

#47.帶狗去旅行: - 第 10 頁 - Google 圖書結果

營區旁還有原始環山健身步道,可供森林浴,如向北上山即可抵達「傑士嶺」, ... 可以從新店沿北烏公路(即 9 甲省道)至烏來,經烏來至信賢村沿指轉,過橋後右轉即達。 於 books.google.com.tw -

#48.烏來信賢步道|藍綠色的南勢溪景超美烏來秘境!步道平緩信賢 ...

如何抵達信賢步道?可以導航信賢吊橋,這裡沒有停車場,車都停在路的兩旁,如果沒有地方可以停車也可以開至內洞森林遊樂區停車場再走到吊橋來回,也是 ... 於 tw.stock.yahoo.com -

#49.烏來福山秘境步道交通景點攻略|馬岸古圳步道溪瀧步道

在烏來福山,走入馬岸古圳步道裡,陽光灑落在樹蔭溪水上,溪水潺潺,清幽 ... 區福山部落,在台9甲線接北107道路上,延途會經過忠治、烏來、信賢3個 ... 於 17jump.tw -

#50.內洞森林遊樂區停車場

虎山親山步道捷運後山埤站停車方便輕鬆好走適合親子【新北景點】金山區。 ... 除夕休息) 地址:新北市烏來區信賢里娃娃谷46號內洞國家森林遊樂區|附近烏來景點雲仙 ... 於 844317540.fotocollectief-daf.nl -

#51.[尾牙特別版] 擇日再約烏來內洞國家森林 - Mobile01

信賢舊步道入口1100【目的地點】烏來瀑布-情人步道信賢步. ... 單車祖西盛公園-新店-烏來-信賢步道(泡茶-喝咖啡)或逛內洞國家森林區汽車組- 內洞國家森林區停車場 於 www.mobile01.com -

#52.烏來內洞森林遊樂區交通方便好停車門票便宜步道很美瀑布 ...

【新北景點】五股區。觀音山林梢步道交通停車方便附近美食多的800公尺親子步道 ... 地址:新北市烏來區信賢里娃娃谷46號電話:02 2661 7538. 於 followmi.tw -

#53.烏來森林遊樂區

內洞國家森林遊樂區簡介內洞國家森林遊樂區位於新北市烏來區信賢村,處於海拔高度 ... 的信賢里,是烏來著名景點之一,內洞國家森林遊樂區,有分觀瀑步道、森林浴步道 ... 於 129760615.vedenie-ludi.sk -

#54.烏來~信賢步道~內洞停車場 - YouTube

烏來~ 信賢步道 ~內洞 停車場. 109 views 3 years ago. 柳嫚. 柳嫚. 59 subscribers. Subscribe. 0. I like this. I dislike this. 於 www.youtube.com -

#55.#信賢瀑布 - Explore | Facebook

explore #信賢瀑布at Facebook. ... 從烏來瀑布到內洞約4公里開車10分鐘即可到達免費的停車場,騎單車約30分鐘,若沿信賢路步道一路到底,步行可沿路觀賞峽谷山川流水 ... 於 www.facebook.com -

#56.夏天來了再找輕鬆的消暑景點嗎?烏來信賢步道沿途都是大小瀑布

烏來#信賢步道#消暑景點烏來除了有溫泉之外,也擁有一片自然山林, ... 建議你把車停在信賢步道內洞端的停車場,畢竟信福路可以停車的地方有限。 於 travel.line.me -

#57.《新北烏來》內洞國家森林遊樂區(觀瀑步道) - 魔女享樂風

Q:怎麼去? · A:交通方式如下~ 一、自行開車 較方便,可停信賢吊橋旁,走信賢步道至內洞; 或停內洞國家森林遊樂區停車場(目前免費,假日建議08:30前到達,或停信賢種籽親子 ... 於 yuhhuey1.pixnet.net -

#58.烏來瀑布停車場

交通方式可自行開車至烏來老街停車場,或是搭乘新店來感受烏來的各種瀑布+ 芬多精+ 負離子大放送: 新北烏來|穿越沁涼感十足的信賢步道,步行 ... 於 764223468.recepcni-pulty.cz -

#59.南投市美食「龍太極港式茶點」手工好料理平價好吃高CP值

龍太極港式茶點位於南投市集賢路上, 也就是南投體育場旁, 附近路邊皆白線非常好停車, 體育場內也有免費停車場 南投市美食:龍太極港式茶點、龍太極 ... 於 fbuon.com -

#60.烏來落石砸車公所被判國賠- 社會- 自由時報電子報

翁姓男子前年到新北市烏來遊玩,將車停在信賢步道路邊停車格, ... 翁男說,前年5月和友人烏來信賢步道玩,車子停在路邊停車格,卻被巨石砸毀, ... 於 news.ltn.com.tw -

#61.「信賢步道」30分鐘漫步10座瀑布,再順遊烏來與內洞 - 撰風旅食

信賢步道 是新北市烏來區信賢里內的一個景點,早期為連接信賢與烏來間的 ... 為開車者,建議直接開車停至內洞森林遊樂區與信賢步道口之間的停車場。 於 jfsblog.com -

#62.新北步道/烏來信賢步道-1.6公里就有10座瀑布的平坦散步步道

信賢步道 是新北市烏來區信賢里內的一個景點,早期為連接信賢與烏來間的 ... 若為開車者,建議直接開車停至內洞森林遊樂區與信賢步道口之間的停車場。 於 www.walkerland.com.tw -

#63.內洞森林遊樂區停車場的推薦與評價 - 台灣好玩景點推薦

內洞森林遊樂區停車場的推薦與評價,在FACEBOOK、YOUTUBE和新聞人黃旭昇這樣回答, ... 烏來區公所表示,信賢部落山上今天凌晨開始飄雪至清晨,雖然雪沒有下很久,但是 ... 於 poi.mediatagtw.com -

#64.[台北景點]搭公車去爬山。烏來老街-烏來瀑布-信賢步道

[台北景點]搭公車去爬山。烏來老街-烏來瀑布-信賢步道-內洞森林遊樂區 ... 難易程度:. 交通方式:. 1.客運:搭乘新店客運849行駛到終點烏來總站(烏來停車場) ... 於 imnanako.pixnet.net -

#65.烏來老街.烏來野溪溫泉.情人步道.烏來瀑布.信賢黑橋 ... - 童妍童羽

車子停在停車場,我們要有走到烏來瀑布等12點發餐盒,吃完後下午一點四十在停車場集合 ... 我跟同事說不用留我的餐盒,我要走到信賢步道繞一圈回來。 於 tweetybaby.pixnet.net -

#66.大台北漫遊~烏來瀑布信賢步道娃娃谷內洞國家森林遊樂區

大台北漫遊~烏來瀑布信賢步道娃娃谷內洞國家森林遊樂區【文/攝影ANY愛妮】 松山新店線捷運→ ... 在內洞森林遊樂區~園區入口停車場,一排漂亮的櫻花。 於 blog.udn.com -

#67.信賢吊橋.信賢步道.內洞國家森林遊樂區;烏來瀑布 - 登山補給站

0841 信賢吊橋路邊停車~來的晚就停的遠... 0853 整裝後往回走 H178 0856 信賢吊橋 H173 0857 信賢吊橋另端就是信賢步道的起點~1K+318 於 www.keepon.com.tw -

#68.臺灣全志(卷5):經濟志.林業篇 - 第 177 頁 - Google 圖書結果

由武陵山莊至桃山瀑布為區內主要之森林浴步道,步道兩側是造林地,主要樹種為二葉松(間植紅檜、臺灣 ... 南勢溪支流內洞溪流經陡壁形成的信賢瀑布群,豐富的植生資源等。 於 books.google.com.tw -

#69.嬰兒車也可以進入的有水壩的遊樂區- 內洞國家森林遊樂區

台灣烏來新北信賢里23342 ... 停車場就在入口處,裡面有二條步道,其中平坦的那條可以推嬰兒車,只需約20鐘即可到盡頭 ... 【台北-臺灣百大必訪步道】內洞國家森林完成. 於 www.tripadvisor.com.tw -

#70.來自瀑布之鄉的秘境- 內洞國家森林遊樂區 - 欣傳媒

如果萬一停車場停滿車,除了進停車場前的500公尺這段路路邊可以停車之外,下橋左轉到【信賢步道】前也是有些空間可以停車的。 於 blog.xinmedia.com -

#71.烏來登山步道

山路陡峭且潮濕,部分路段須拉繩,請穿著防滑鞋子並攜帶手套。 我從紅河谷開始這趟步道之旅,先停車於紅河谷老吊橋附近的路旁· 信賢步道位於新店烏來 ... 於 kigogo.restauranteparavos.es -

#72.2020.09.20 穿越信賢步道前往內洞森林遊樂區O型出 - 晏哥&恩弟

請谷歌小姐將你帶到信賢吊橋,可沿路邊白線停車(停好車後記得抬頭,往頭上 ... 信賢步道讓人喜歡的是它沿路大大小小瀑布就有十多個,所以雖然海拔不是 ... 於 piping0213.pixnet.net -

#73.信賢步道半日遊 - nancy9716的部落格- 痞客邦

2013.02.03 上午八點半,在新店國小集合出發,目的地是內洞森林遊樂區。 台9甲有兩處相對高點,一處在伸仗板,另一處位於忠治。歷經一個鐘頭二十分鐘,抵達烏來停車場。新 ... 於 nancy9716.pixnet.net -

#74.2022 05 22 郊山步道信賢步道 - 台灣公民與醫師協會

5/22(日)9:00在烏來老街入口處的大停車場集合,走老街旁小路進溫泉街,到信賢步道享受芬多精,往裡面走至内洞瀑布,請備水、小量午餐零食,在內洞 ... 於 civildr.org.tw -

#75.內洞森林遊樂區交通 - 麻膳堂台中

內洞森林遊樂區設有免費停車場, 內洞國家森林遊樂區位於新北市烏來區,~公尺的海拔高度與方便的交通是 ... 烏來老街-烏來瀑布-信賢步道-內洞森林遊樂區難易程度:. 於 gebako.chevaline-charcuterie-charlet.fr -

#76.信賢步道| 台灣旅遊景點行程 - 四方通行

路線:福山部落→信賢吊橋→內洞森林遊樂區→昇龍瀑布→信賢國小. 建議:路況屬於山坡路段、騎乘時舒適度普通,沿途有豐富的森林與溪谷生態,由於坡度較陡及部份碎石 ... 於 guide.easytravel.com.tw -

#77.台灣好島遊3 - 第 22 頁 - Google 圖書結果

這裡擁有三層瀑布、落差高達數十公尺的內洞瀑布(又稱為信賢瀑布或娃娃谷瀑布) !還有觀瀑步道、賞景步道和森林浴步道。觀瀑步道沿途可以欣賞羅好水庫 ˋ 烏紗溪瀑布等 ... 於 books.google.com.tw