住宅,圍牆設計的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦忠泰美術館寫的 2016-2021 忠泰美術館五週年專刊 和三浦正幸的 日本古城建築圖典:【全彩圖解】天守、城郭、城門到守城機關,日本古城建築的構造工法與文化史都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自田園城市 和商周出版所出版 。

中原大學 設計學博士學位學程 黃承令所指導 何黛雯的 文化資產空間敘事之研究 (2021),提出住宅,圍牆設計關鍵因素是什麼,來自於文化資產、空間敘事學、歷史場所、場所精神、空間意識、文化地理學、文化地理學。

而第二篇論文南華大學 建築與景觀學系 陳正哲所指導 葉曉君的 活化過程中,庶民在哪裡?-以嘉義舊監獄宿舍群為例 (2021),提出因為有 地方記憶、人道關懷、以修代租、文化保存、文史紀錄片的重點而找出了 住宅,圍牆設計的解答。

2016-2021 忠泰美術館五週年專刊

為了解決住宅,圍牆設計 的問題,作者忠泰美術館 這樣論述:

忠泰美術館 (Jut Art Museum) 成立於2016年,是「忠泰建設」成立三十週年、「忠泰建築文化藝術基金會」設立十週年,在台灣建築文化推廣之路的重要里程碑。本館是一座肩負企業社會責任,並回應21世紀社會需求的新形態平台、觸媒與智庫;延續忠泰建築文化藝術基金會之「A better tomorrow」信念,成為台灣首座聚焦「未來」與「城市」議題的美術館。 《2016-2021 忠泰美術館五週年專刊》匯集美術館自開館以來相關展覽、活動、教育、推廣成果,從內、外觀點深入探討展覽策畫議題,並以理性數據和詳實紀錄並陳,內容豐富完整,讓讀者一覽美術館五年成長過程。 本專刊更

以「雙封面」呈現其獨特設計,不僅代表忠泰美術館本身的多重樣貌,亦同時回應專刊企劃主題「美術館五年怎麼量?」之感性提問;透過闡述與美術館息息相關的五個向度—「密度、寬度、深度、溫度、長度」,傳遞出歷時五年以來的豐碩累積,帶領觀眾思考美術館的歷程與脈絡,進而透過多元視角解析美術館與社會、城市之關係。

文化資產空間敘事之研究

為了解決住宅,圍牆設計 的問題,作者何黛雯 這樣論述:

本文探討台灣文化資產保存的價值如何被人們所理解,如何透過空間敘事的方法,作為意義的創造,進而成為理解文化資產的取徑。文化資產作為敘事的文本(text)或事件(event)的見證,事件往往發生於特定空間與時間之中,為歷史敘事中以空間作為敘事主體的方法取向,作為解釋或理解事件的特殊方式。歷史場所的整體性討論亦關乎保存價值特徵的詮釋與呈現,以及場所精神(Genius Loci)的意義述說。文化資產空間的敘事,以敘事視為詮釋的方法,作為一種行動或再現,意義透過主體意識的視域開展得以體會,而當主體意識進行敘事的表述,也如同濾鏡般的再現或詮釋所謂真實的探究。本文考察臺灣文化資產保存修復實務上,對於文化資

產所在的歷史場所的整體性與真實性保存觀念的時勢問題。在城市現代化過程的徵候,重新觀看文化資產空間作為社會產物以及使用價值,建構文化資產空間敘事的方法,透過以空間作為敘事主體的歷史書寫詮釋,以助於文化資產的理解與保存。而在文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現,將論及如何透過空間的再現來創造意義,空間的敘事與空間的設計生產作為地方創造的方法。研究方法主要以文獻史料收集、實地田野觀察、測繪與深度口述歷史訪談以建構空間敘事文本內容,包括:實存空間敘事文本、歷史空間敘事文本、行動空間敘事文本,以及經驗空間敘事文本的建構,透過言談分析與敘事研究的方法進行空間敘事的工作,敘事也視為文化社會行動,主體經驗生產與自

我教習的過程。本研究建構文化資產空間敘事的方法學,包括:文化資產空間的敘事特徵與意義創造;文化資產敘事空間的設計與詮釋呈現;文化資產詮釋行動與地方創造,透過文獻理論評析到實務經驗的案例樣本研究,探討論述與實踐之間的困境與契機。研究結論:首先透過空間敘事研究多樣文本內容的研究,作為理解文化資產生命的取徑,強調歷史場所「存在」的重要,透過人地共生的關懷,文化資產保存的行動、參與、詮釋與實踐的過程,共譜文化資產空間的生命敘事。第二,強調在地參與的詮釋行動,開展以人為本的永續實踐,進而由物質性保存轉向文化社會理解,參與在地行動的強調,有助於文化價值與當代重新連結,以共創未來,以場域脈絡性的保存思維,落

實文化保存於民眾生活之中,亦為文化資產從再利用到再生活化的期待。第三,藉由空間敘事的詮釋行動,作為主體經驗生產與社會自我教習場域,經由社會力的啟動到再社會化的體現,透過文化資產價值特徵的指認與共同經驗的再生產,以再塑地方感,亦即經由再社會化過程,導引出文化資產對於城市公民的意義,並建構文化資產空間敘事作為中介文化空間治理分析模型與文化資產敘事空間設計的詮釋內容與方法架構。

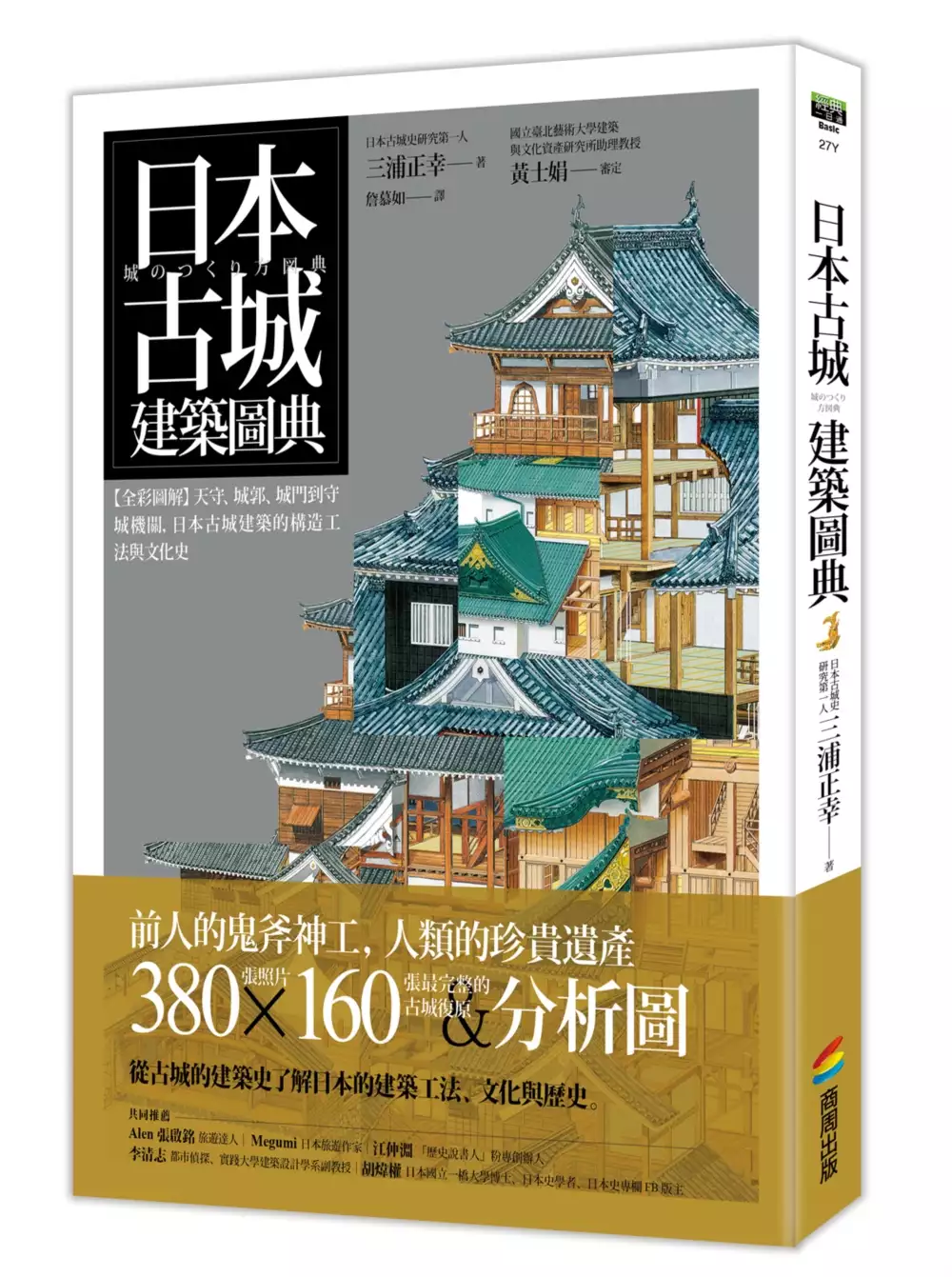

日本古城建築圖典:【全彩圖解】天守、城郭、城門到守城機關,日本古城建築的構造工法與文化史

為了解決住宅,圍牆設計 的問題,作者三浦正幸 這樣論述:

日本古城史研究第一人 三浦正幸 所著 380張照片+160張最完整的古城復原&分析圖 從古城的建築史了解日本的建築工法、文化與歷史 ★審訂推薦 黃士娟|國立臺北藝術大學建築與文化資產研究所助理教授 ★聯合推薦 Alen張啟銘|旅遊達人 Megumi|日本旅遊作家 江仲淵|「歷史說書人」粉專創辦人 李清志|都市偵探、實踐大學建築設計學系副教授 胡煒權|日本國立一橋大學博士、日本史學者、日本史專欄FB版主 本書有趣內容: ▍為什麼城牆外面要築壕溝? ▍古時候是怎麼把石牆堆砌起來的? ▍天守是什麼? ▍城門有哪些種類? ▍什麼樣的機關可以讓武士和忍者進不來? ▍城郭與外圍

、武家和民家建築的位置關係又有什麼學問? 前人的鬼斧神工,人類的珍貴遺產,日本城郭研究專家詳細解說建築、文化、歷史、藝術與美學的豐富知識,不論是日本戰國史愛好者或喜歡古城遊覽的人,都能獲得極大的樂趣。

活化過程中,庶民在哪裡?-以嘉義舊監獄宿舍群為例

為了解決住宅,圍牆設計 的問題,作者葉曉君 這樣論述:

嘉義舊監宿舍群已有百年歷史,有珍貴的住民、有濃濃的生活味。2016年10月, 筆者到宿舍群進行田野調查,看到高空屋率的荒涼原貌、聽到住民深感不被重視的心聲…。後來政府與民間力量投入,實行「以修代租」以及「重現木都再造歷史現場計畫」,讓宿舍群的空間得以活化,舊住民重獲土地認同感。 如今的舊監宿舍群,既有舊住戶安住的生活空間,亦有進駐戶為老屋賦予新意,透過接力與傳承,空間的運用更為多元。然而當尚存的住民隨著時間而凋零,這裡曾獨有的生活樣貌,恐將不復見。本論文嘗試透過訪談與影像紀錄,保存舊監宿舍群的庶民記憶,也為堅守宿舍群的舊住民致意。