伸港打工的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦柯金源寫的 我們的島:臺灣三十年環境變遷全紀錄 和康絲坦姿.布里斯寇的 醜孩子都 可以從中找到所需的評價。

另外網站世界展望會飢餓三十代言人動力火車關注全球糧食危機重啟退行 ...也說明:... 中「走訪」世界展望會的街童關懷中心,由於大環境動盪,許多阿富汗孩子必須中斷學業、上街打工協助家計,關懷中心正如4000多名街童的家,他們在此 ...

這兩本書分別來自衛城出版 和大可所出版 。

臺北市立大學 社會暨公共事務學系公共事務學碩士班 許耿銘所指導 羅浚哲的 政府水患治理之風險溝通對於民眾風險感知的影響—以社子島為例 (2019),提出伸港打工關鍵因素是什麼,來自於水患、風險溝通、風險感知。

最後網站伸港鄉短期工讀職缺,招聘1430 個職位則補充:徵才說明 職缺更新:今天 工作內容:1.工作架搬運、定位、組立2.鐵模搬運、定位、組裝 薪資待遇: 月薪30,000 至70,000元 休假制度: 依公司規定... 玖樘工程行. 伸港鄉.

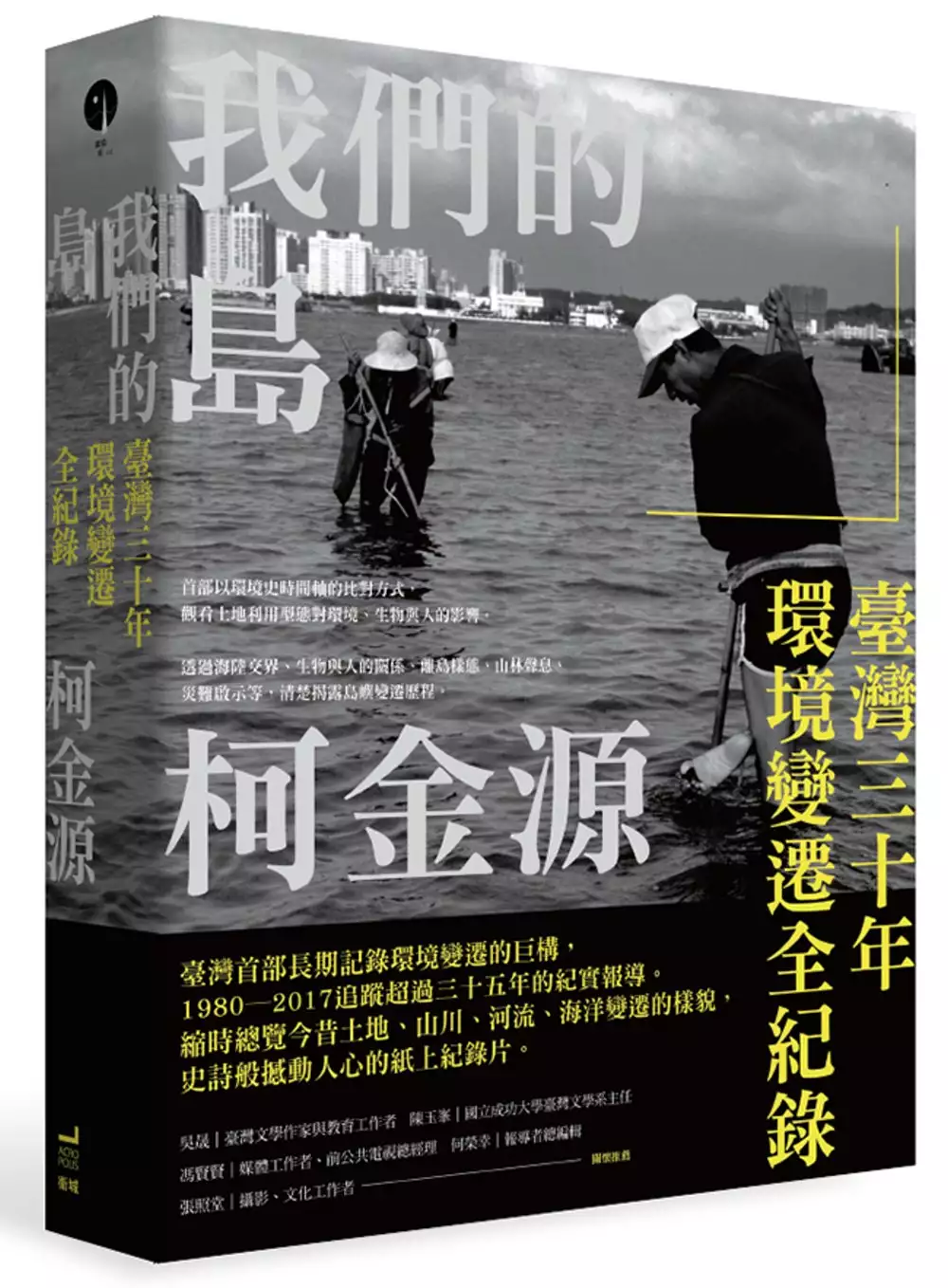

我們的島:臺灣三十年環境變遷全紀錄

為了解決伸港打工 的問題,作者柯金源 這樣論述:

臺灣首部長期記錄環境變遷的巨構,1980~2017追蹤超過三十五年的紀實報導。 縮時總覽今昔土地、山川、河流、海洋變遷的樣貌,史詩般撼動人心的紙上紀錄片。 以環境史時間軸的比對方式,觀看土地利用型態對環境、生物與人的影響;並透過海陸交界、生物與人的關係、離島樣態、山林聲息、災難啟示等,清楚揭露島嶼長時間變遷歷程。 柯金源~ 經常有人問我,耗費這麼大的心力,長期提供環境資訊,真的有用嗎?我想,如果大家手中握滿了鈔票,卻必須再拿來買健康的環境、乾淨的空氣與水,那所為何來?如果出不起錢買健康的弱勢者,他們該怎麼辦?如果,階級不會流動?財富不會流動?那

空氣、水、陽光這生命三大要素,也會分貴賤、族群嗎?我認為,只要真實記錄、傳播,人心與環境就有改變的可能性,只要持續地去做,先不要問成敗! 環境事件不是突如其來的災難現場,就是長時間的累積變化。耕耘環境新聞超過三十年的導演柯金源,以報導者的眼與心,穿梭於每一個現場;以行腳的毅力,不斷重返超過一百個樣區,他銜接起臺灣經濟奇蹟發展下,一條過去不被重視的敘事,叫作環境變遷。 本書從海岸線與海陸交界為開始,一一探究天災、汙染、山林資源、離島與指標物種的生滅,最後則回顧三十年間的環境運動,以及曾為環境抗爭、倡議的人。本書不只是柯金源累積的二十萬張照片、數十萬報導文字的精華,更是以環境寫史,映照

特屬於臺灣的美麗與哀愁,也是你我過去三十年也參與其中的環境啟示錄。 因此《我們的島》並不是一本記錄災難與崩壞之書,而是企圖成為一本呼喚生命之書,當我們因瞭解而深刻熱愛我們的島時,也將是一切環境意識的起點,這是屬於當代臺灣、以鏡頭寫成的《沙郡年紀》。 是我們的故事。 各章重點: 首篇導演自剖,如何從一開始追求影像美學表現,到自我反省環境紀錄工作者應該要表現的本質為何,至今返歸真實、企圖透過鏡頭傳達種種災難之因並對社會大眾與決策者形成影響的歷程。 第二至四章,是海陸交界與海岸線的總體檢。第二章綜觀臺灣海岸線大尺度、規模性的改變,直指重要指標現象是如何形成,如自然海岸消失

與人工海岸水泥化問題。 第三章進入各地樣區,透過錯落在大尺度當中的單點案例,細數人為開發的演變,說明自然與經濟活動間的衝突,以及保育的重要。 第四章以作者的家鄉彰化為記主軸,描述一路以來田野對生命的感動,以及人、生物與環境互動的海岸群像。 第五章與第六章談臺灣日日都在經歷的天災與汙染問題。島嶼無可迴避的天災包括地震、颱風,自然創傷已難平復,人為破壞卻讓天災加劇。如今在氣候變遷之下,複合式災難更年年考驗著島民的智慧。這幾十年來,自然資源從正常運轉到逐漸消失,除了天災,更因為環境汙染。滋養我們的土地、無所不在的空氣、生養萬物的海洋,這些環境汙染,是怎麼一步步走到這裡的? 第

七章到第九章的主題別是森林生態、臺灣附近重要島群生態變化以及生物多元價值。第七章論及森林若海洋,一樹一島嶼。臺灣在世界的位置,標誌著生物多樣之島。人們對待山林的態度將決定環境會以協合或是衝突回應。第八章則是細數離島。臺灣是島嶼型國家,每座島嶼都擁有不同的生態重要性與歷史意義,甚至是臺灣的前哨。當我們不瞭解臺灣周遭海域發生了什麼國際紛爭或是生態破壞,我們將無從面對共同未來。第九章則透過指標物種的命運,看到了珊瑚死亡的悲劇,也看到了軟絲成功復育的希望。 最終章則回顧環境命運為何是一場你我必須共同扛起的未竟之戰。環境的故事,就是我們的故事。這是一本關於你與我的書。這是過去以及現在正在這片土地上

生活的所有人,一步一步共同刻寫出來的環境啟示錄。 臺灣環境的未來會如何,關鍵在於每一個人。 名人推薦 吳晟|臺灣文學作家與教育工作者 陳玉峯|國立成功大學臺灣文學系主任 馮賢賢|媒體工作者、前公共電視總經理 何榮幸|報導者總編輯 張照堂|攝影、文化工作者 關懷環境推薦 觀察落實,視角敏銳,柯金源是一位勤奮、傑出的時代記錄者。── 張照堂 這本書只是他終身志業的側記,卻已勾勒出臺灣的一部山海大經。他,就像我昔日的感受:從來沒有一顆晶瑩剔透的露珠,是為了炫耀而存在。我相信,這本忠實平和的臺灣大地史詩,必將為臺灣文化注入前瞻的基因。── 陳玉峯 這

是「覺有情」的極致體現。因為深情,所以純粹。有他在,你不會感到孤單。有他在,事情永遠還有希望。── 馮賢賢 他將生命中最精華的歲月,都用於看守臺灣環境生態這件與推石上山無異的工作,這項任務必須長期承受的孤單冷清與巨大無力感,與薛西佛斯何其相似。只要手上還有攝影機,他就不會放棄任何傳遞這些小人物心聲的努力,目的是希望有機會影響政策,期盼有一天這些小人物能夠不再哀傷。── 何榮幸 他那顯然不夠粗壯、卻非常堅毅的身形,扛著沉重器材,在炎陽、寒風中,外套濕了又乾、乾了又濕,三十多年來,踏過臺灣土地的細微處,每一步履都扎扎實實。── 吳晟

伸港打工進入發燒排行的影片

本集主題:「我們的島:臺灣三十年環境變遷全紀錄」介紹

訪問作者:柯金源 (Ke Chin Yuan)

內容簡介:

首篇導演自剖,如何從一開始追求影像美學表現,到自我反省環境紀錄工作者應該要表現的本質為何,至今返歸真實、企圖透過鏡頭傳達種種災難之因並對社會大眾與決策者形成影響的歷程。

第二至四章,是海陸交界與海岸線的總體檢。第二章綜觀臺灣海岸線大尺度、規模性的改變,直指重要指標現象是如何形成,如自然海岸消失與人工海岸水泥化問題。

第三章進入各地樣區,透過錯落在大尺度當中的單點案例,細數人為開發的演變,說明自然與經濟活動間的衝突,以及保育的重要。

第四章以作者的家鄉彰化為記主軸,描述一路以來田野對生命的感動,以及人、生物與環境互動的海岸群像。

第五章與第六章談臺灣日日都在經歷的天災與汙染問題。島嶼無可迴避的天災包括地震、颱風,自然創傷已難平復,人為破壞卻讓天災加劇。如今在氣候變遷之下,複合式災難更年年考驗著島民的智慧。這幾十年來,自然資源從正常運轉到逐漸消失,除了天災,更因為環境汙染。滋養我們的土地、無所不在的空氣、生養萬物的海洋,這些環境汙染,是怎麼一步步走到這裡的?

第七章到第九章的主題別是森林生態、臺灣附近重要島群生態變化以及生物多元價值。第七章論及森林若海洋,一樹一島嶼。臺灣在世界的位置,標誌著生物多樣之島。人們對待山林的態度將決定環境會以協合或是衝突回應。第八章則是細數離島。臺灣是島嶼型國家,每座島嶼都擁有不同的生態重要性與歷史意義,甚至是臺灣的前哨。當我們不瞭解臺灣周遭海域發生了什麼國際紛爭或是生態破壞,我們將無從面對共同未來。第九章則透過指標物種的命運,看到了珊瑚死亡的悲劇,也看到了軟絲成功復育的希望。

最終章則回顧環境命運為何是一場你我必須共同扛起的未竟之戰。環境的故事,就是我們的故事。這是一本關於你與我的書。這是過去以及現在正在這片土地上生活的所有人,一步一步共同刻寫出來的環境啟示錄。

作者簡介:柯金源

人稱柯導、柯師傅。彰化伸港人。

現任:公共電視新聞部製作人

1993年起在平面媒體撰寫環境議題專欄,前後長達十二年,共累積了超過三十萬字的臺灣環境田野調查資料。1998年,進入公共電視新聞部。近年作品多關注產業政策變遷下,臺灣自然環境如何遭受破壞;以及在公民意識覺醒的年代,政府該如何訂定未來環境保護計畫、企業該如何落實社會責任。多項作品入圍並獲得國內外重要影展獎項。

1980年代以打工方式購買第一部照相機,開始記錄自然生態景觀。

1985年 進入專業視覺語言學習之路。

1986年 拍攝主題以人文、社會現象為主,並進入媒體,主跑政治與經濟、社會運動。

1990年代 臺灣媒體開放,閱聽大眾的資訊使用與娛樂方式產生質變。為了更貼近閱聽人以達到環境資訊的傳播目的,開始參與電子媒體「生態類與人文紀實類節目」的拍攝與製作,大量累積影音資料。

1998年 參與公視新聞部「我們的島」環境新聞雜誌的企劃採訪拍攝製作。並擔任深度報導記者、社會組召集人、編採組長、採訪組副組長。

2002年 為了完整呈現環境的變遷與觀點,並結合影音創意形式,「環境類型紀錄片」成為重要的呈現形式。

主要獲獎紀錄:

1997年起,入圍與獲得國內外超過一百個重要獎項,其中包括個人入圍七次電視金鐘獎、獲頒攝影與非戲劇導演三座金鐘獎,以「動物救援」獲得NPO媒體報導獎【電視報導首獎】,《獼猴的戰爭與和平》更同時獲得美國【CINE金鷹獎】、美國廣播電視博物館【永久典藏】以及美國蒙大拿國際野生動物影展IWFF兩項大獎與九項優異獎,近年代表作為紀錄片《海》,記錄臺灣近二十幾年來的海洋環境變遷,全片沒有旁白與配樂,以質樸的影像敘事深入海洋。多部作品入圍加拿大、瑞典、印度、新加坡、泰國、中國、西班牙等各國相關影展。

政府水患治理之風險溝通對於民眾風險感知的影響—以社子島為例

為了解決伸港打工 的問題,作者羅浚哲 這樣論述:

現今水患議題已是人們必須面對以及重視的議題,不論是水患所造成的傷害,或是政府為解決水患的問題所提出的政策,都必須加以關注。本文探究社子島居民對於水患中政府之風險溝通以及民眾對於水患風險感知之間的關係。本文藉由問卷調查的方式來研究社子島居民受到水患之實際狀況,了解不同個人背景變項之社子島居民對於政府所傳遞的風險溝通與風險感知之差異,以及政府之水患風險溝通對於社子島居民的風險感知是否有顯著性之差異。本文之目標為希望能透過由下而上及在地性的觀點,瞭解社子島居民是否會因為政府所做的風險溝通政策,而影響其風險感知的程度。研究結果發現,有無伴侶、水患經驗、里別之不同背景變項,在風險感知上存在顯著差異,惟

教育程度高低、居住在不同里之不同個人背景變項,在風險溝通上存在顯著差異,並透過迴歸分析結果瞭解風險溝通對於風險感知係有正向顯著之關係。故可以瞭解政府所進行的水患風險溝通,會使得社子島居民更加瞭解水患,並對於水患的警戒心提高,從而降低社子島居民在水患來臨時的損害。

醜孩子

為了解決伸港打工 的問題,作者康絲坦姿.布里斯寇 這樣論述:

馬英九市長、李家同教授、李慶安委員、孫越、蔡康永、兒福聯盟執行長王育敏、精神科楊聰財醫師、多位校長及老師等教育工作者聯合推薦: 當懷胎十月生下你的母親都嫌棄你,那是怎樣的一種孤絕? 這一天,我把學校為我們拍的照片帶回家給媽媽看,她先是張大眼睛瞪著照片,然後轉瞪向我,開始歇斯底里的大叫:「我的天,親愛的上帝,她怎能醜成這副德性?醜,真是醜死人了。如果她不是我生的,我一定會以為那是惡作劇!耶穌啊,請發發慈悲,?怎麼會送我一條豬?瞧那鼻子,到底從哪弄來的?我要是長了這樣的鼻子,寧願割掉算了。」 童年時的康絲坦姿,或許只是沒有一張漂亮的臉蛋,卻被親生母親毫無理由地以各種方

式凌虐。某天,在受不了常態性毒打和挨餓受凍後,她想住進專門收容沒有父母的小孩的育幼院,然而,育幼院以不符合申請資格而拒絕。於是,這個絕望的小女孩喝下家中殺菌力最強的漂白劑自殺,因為母親總說她是「細菌」。十三歲時候,每天凌虐她的母親突然不告而別,將她遺棄在一個沒有瓦斯、沒有電、沒有食物的地方…… 這是一場真實的受虐經歷,也是一個讓人疼痛的回憶。康絲坦姿勇敢說出自己的人生,是希望自己的故事可以鼓勵那些不快樂的年輕人。儘管環境惡劣,只要擁抱希望,讓夢想成真,並且表現得比自己的父母還要更好,就是一個光彩奪目的孩子。 是的,故事的開始是那樣悲傷,因為不肯放棄,終會花開璨璨的延續。 得獎記錄或各

界讚譽 ★英國泰晤士報排行榜冠軍,蟬聯三十週排行榜,至今仍在榜上 ★未出版即售出德國、荷蘭、義大利、瑞典、日本多國版權 ★英國暢銷二十五萬冊 英國Amazon★★★★推薦 ◎多麼鼓舞人心的一個驚人故事。我將介紹這本書給我認識的一個年輕女孩,我希望他也能受到作者的激勵:只要你下定決心想做任何事,不管任何背景都能成功!《Lesley》 ◎有這樣的母親,我知道要去談論這件事對康斯坦姿來說是非常困難且痛苦的事,但他卻做得非常好!《Anna Ross》 ◎我從未讀過一本像這樣的書。我拒絕相信任何一位母親會這樣對待自己的孩子。我在一天之內讀完這本書,康斯坦姿,你贏得我的讚賞及尊重。為度過這樣糟

糕的童年生活,你盡了一切努力讓自己成功。你證明了只要有決心和毅力就可以完成任何事。《Ms. N. Mcaslan》 ◎如果這是本小說,我認為它是一本令人震撼的好書,並且令人好奇想知道作者從哪裡得到這麼可怕的寫作靈感。不過,這本書分享的卻是作者真實經歷的地獄,這不是小說。《Bella》 作者簡介 康絲坦姿.布里斯寇 ◎1957年生於英國 ◎1982年以優異成績畢業於紐卡索大學法律系 ◎英國第一位黑人女法官

想知道伸港打工更多一定要看下面主題

伸港打工的網路口碑排行榜

-

#1.彰化縣-伸港店 - 金玉堂-行動版

彰化縣-伸港店. 服務項目:. 行動支付、停車、刷卡. 營業時間:. 09:00 ~ 22:00. 聯絡電話:. (04)799-7456. 傳真號碼:. (04)799-7252. 門市地址:. 509 彰化縣伸港鄉 ... 於 www.jytnet.com.tw -

#2.珍寶海鮮舫沉沒事件「耐人尋味」 港人促查 - 聯合報

曾停泊香港四十多年,有「世界上最大的海上食府」之稱,又被香港人列為集體記憶的珍寶海鮮舫,在長期停業無人接手,及海事牌照到期後,港府也稱無法伸 ... 於 udn.com -

#3.世界展望會飢餓三十代言人動力火車關注全球糧食危機重啟退行 ...

... 中「走訪」世界展望會的街童關懷中心,由於大環境動盪,許多阿富汗孩子必須中斷學業、上街打工協助家計,關懷中心正如4000多名街童的家,他們在此 ... 於 www.thenewslens.com -

#4.伸港鄉短期工讀職缺,招聘1430 個職位

徵才說明 職缺更新:今天 工作內容:1.工作架搬運、定位、組立2.鐵模搬運、定位、組裝 薪資待遇: 月薪30,000 至70,000元 休假制度: 依公司規定... 玖樘工程行. 伸港鄉. 於 tw.jooble.org -

#5.張致恒一改渣男形象欲結紮兼轉幕後賺錢養家!爆當日離婚絕密 ...

太太雯雯亦表示想外出打工幫補家計,但又擔心家傭一人難以照顧3名幼子及3隻愛犬,故正 ... 雯雯在社交網爆Seed,被指是想得到外界關注並伸出援手。 於 www.sundaymore.com -

#6.彰化最大求職網‧找工作好選擇

鹿港、福興、草港、鹿港彰濱工業區. 和美、伸港、線西、頂番婆、全興工業區、線西彰濱工業區. 員林、大村. 田尾、北斗、溪州. 埔心、永靖. 社頭、田中、二水. 於 www.8400.com.tw -

#7.引用棒球術語「back to back」蔡適應接棒 ... - Yahoo奇摩新聞

... 參選人蔡適應表示,出身基層,學生時代曾在帆布工廠、超商打工,送過 ... 林右昌當選市長後,許多願景受制於前朝債台高築、有志難伸;2016民主 ... 於 tw.sports.yahoo.com -

#8.工讀生、彰化縣職缺找工作機會 - yes123求職網

彰化縣鹿港鎮. 月薪30,000 至40,000元 ... 【爭鮮迴轉壽司】兼職人員-鹿港店. 爭鮮股份有限公司. 彰化縣鹿港鎮 ... 彰化縣伸港鄉. 時薪168元以上. 儲存工作. 於 www.yes123.com.tw -

#9.家庭關係

【好人好事】父病逝大專畢業即打工養家求職港男寄履歷獲郵差暖心鼓勵. 當遇上逆境時,有人在身邊鼓勵,世界頓時變得不一樣。一名港男日前於社交平台投稿,分享一則好人 ... 於 service.hket.com -

#10.彰化縣伸港鄉工作機會|找工作最佳選擇

彰化縣伸港鄉最新工作機會,精準鎖定高薪、社會新鮮人、轉職跳槽、打工兼差職缺,想快速找到適合你的工作就快上1111中台灣. 於 www.1111tc.com.tw -

#11.超自然武装噹哒噹- 龙幸伸- 看漫画手机版

全部 · 日本 · 港台 · 其它 · 欧美 · 内地 · 韩国 · 热血 · 冒险 ... 純搞笑的會,但這部到目前為止都還在修理中,我想暫時都會這樣(x,之前還去打工咧ww. 於 www.manhuagui.com -

#12.接棒戰基隆!蔡適應狠酸謝國樑:8年前被淘汰的待觀察立委| 政治

蔡適應致詞時提到,他出身基層,學生時代曾在帆布工廠、超商打工, ... 年底林右昌當選市長後,許多願景受制於前朝債台高築、有志難伸;2016民主進步 ... 於 www.setn.com -

#13.(已關閉) 【暑期打工/高時薪180】急徵-倉管工讀生(彰化線西)-E21

工作內容 更新日期:2022-06-01 · 上班地點彰化縣伸港鄉彰化縣線西鄉彰濱西二路上地圖地圖 · 上班時段日班上班時段:09:00/下班時段: 18:00 · 休假制度週休二日 ... 於 www.518.com.tw -

#14.引用棒球術語「back to back」蔡適應接棒林右昌喊:基隆全壘打

... 參選人蔡適應表示,出身基層,學生時代曾在帆布工廠、超商打工,送過 ... 林右昌當選市長後,許多願景受制於前朝債台高築、有志難伸;2016民主 ... 於 cnews.com.tw -

#15.【6.12三周年】全英15城港人「如水再聚」毋忘抗爭

他表示,在英國尋求政治庇護的過程艱難辛苦,但幸而得到在英港人組織的幫助,呼籲面對同樣困境的港人不要灰心,很多在英港人組織都願意向他們伸出援手。 於 www.rfa.org -

#16.找工作-- 職缺查詢 - 台灣就業通

鹿港鎮. 福興鄉. 線西鄉. 和美鎮. 伸港鄉. 員林市. 社頭鄉. 永靖鄉. 埔心鄉. 溪湖鎮. 大村鄉. 埔鹽鄉 ... 里港鄉. 高樹鄉. 鹽埔鄉. 長治鄉. 麟洛鄉. 竹田鄉. 內埔鄉. 於 job.taiwanjobs.gov.tw -

#17.伸港最新工作職缺82 筆 - GOTHEJOB

Abao假日計時【伸港新港店】 最新職缺. 1111人力銀行 活力寶晨食館(Abao) 彰化縣伸港鄉 時薪170~198元 2022-06-04. Abao平日計時人員【伸港新港店】 最新職缺. 於 tw.gothejob.com -

#18.基隆市長選舉蔡適應痛批藍:提名1位8年前被淘汰的待觀察立委

蔡適應說,他出身基層,學生時代曾在帆布工廠、超商打工,送過快遞,賣 ... 有志難伸;2016民主進步的力量,從中央貫徹到地方,適應與右昌市長聯手 ... 於 newtalk.tw -

#19.大變局 - Google 圖書結果

在站穩家電流通業霸主的同時,黃光裕漸漸將觸角伸向利潤更高的地產業。 ... 他有一句“讀書無用論”的名言:“知本永遠給資本打工。你為什么要讀博士呢?那是因為你內心恐懼! 於 books.google.com.tw -

#20.「彰化縣伸港鄉」找工作職缺-2022年6月|104人力銀行

2022年6月22日-497 個工作機會|倉庫作業員(上班地點:伸港彰濱工業區)【聰仲企業股份有限公司】、倉儲-零件備料【國揚台安電機顧問有限公司】、國外資深業務【聯鎰 ... 於 www.104.com.tw -

#21.恐怖意外 洗衣機未停定!20歲人妻取衣服慘被電死8大錯誤要 ...

20歲人妻薇薇安(Viviane Rodrigues)洗衣服時,把手伸進洗衣機取衣服時意外觸電身亡。 ... 失業打工仔情緒困擾急搵工寄履歷遇熱心郵差打氣. 於 www.hk01.com -

#22.快速尋找短期工作、暑期打工、兼職機會- 彰化 - 打工趣

薪資優渥/鹿港外商 月領40K起_產線技術員 升遷透明 · 萬寶華企業管理顧問股份有限公司. 作業員; 時薪173; 鹿港鎮. 0-5 人應徵 6 天前 ... 活動; 時薪168; 伸港鄉. 於 worknowapp.com -

#23.伸港工讀| 靠北餐廳

伸港工讀情報,幸福企業徵人【彰化縣伸港鄉、全職、兼職、工讀、中高階工作】正職人員-伸港店、擋車技術組長、品管/檢驗人員、外務員、螺絲搓牙師傅等 ... 伸港打工 ... 於 needmorefood.com -

#24.彰化縣伸港鄉|工作職缺/工作機會-2022年6月 - 1111人力銀行

幸福企業徵人【彰化縣伸港鄉|工作】約308筆-助理老師、帶班老師、作業員、業務助理、技術工程師、儲備幹部、美編人員、機台操作員、電機等熱門工作急徵。1111人力 ... 於 www.1111.com.tw -

#25.家居意外︳洗衣機未停打開取衣20歲媽媽觸電亡遺9個月大兒子

... 下,不小心把手指伸入間隙接觸到電線,再遇上絕緣失效,便有觸電風險。 ... 雪中送炭︳父病逝一畢業就養家打工仔待遇差情緒困擾急轉工寄履歷獲 ... 於 skypost.ulifestyle.com.hk -

#26.勞聯:近7成受訪父親疫下感壓力逾6成需心理情緒支援 - 頭條日報

父親節將至,港九勞工社團聯會社會事務委員會本月初,向勞聯有子女的男會員 ... 勞聯認為,政府必須正視打工仔女過勞、長工時等的問題,盡快制定防止 ... 於 hd.stheadline.com -

#27.陈晓陈妍希一起做核酸再被拍,夫妻俩一前一后,穿扮低调朴实

7 天前 — 陈晓摘下口罩,工作人员将棉签伸进其喉咙里,能看出来陈晓稍有不适,但是依然配合。 ... 上流| 看了5分钟浪姐,我脑补出了一整本打工人日记 ... 於 www.163.com -

#28.申辦服務 - 勞工處

伸港 鄉溪底村興工路67號2樓(全興工業區服務中心二樓) 電話:7977241、7977242 鹿港就業服務台: 鹿港鎮民權路160巷1號(鹿港鎮公所旁) 電話:7840846、7840847 於 labor.chcg.gov.tw -

#29.疫情反覆! 港單日新增又破千例再發1.9萬消費券 中視新聞 ...

... 位-20220614-李蜀芳-成為台股逆境贏家-股市全芳位-永誠國際投顧立綱氣象報報-高壓勢力西伸-天晴炎熱-山區午後雨-中視午間氣象-20220613照-騙-打工 ... 於 new.ctv.com.tw -

#30.徵才專區

公司名稱:小北百貨伸港店 地點:彰化縣伸港鄉信義路37號(水尾菜市場裡面) 職缺名稱:中班正職人員2名(男女皆可) 薪資待遇:面試詳談 工作時間:16:00~24:30 於 www.facebook.com -

#31.彰化縣伸港鄉打工機會 - 1111南台灣人力銀行

彰化縣伸港鄉職缺共8 筆 · 1.從事簡易機件製作與加工修配工作2.機台操作及例行性機台清機保養3.3個月/6個月/一年臨時工4.表現良好可轉正職. 展開. 全勤獎金年節獎金年終獎金 ... 於 www.1111job.com.tw -

#32.在彰化縣伸港鄉的假日工作 - Careerjet

找彰化縣伸港鄉的假日工作就上全台灣最強大的工作搜尋引擎Careerjet.tw. 於 www.careerjet.tw -

#33.伸港清原誠徵晚班工讀- 彰化縣打工 - 小雞上工

工作內容. 外場飲品製作、冰品甜湯製作; 櫃檯收銀、出餐服務; 清潔、備料; 協助主管控管,配合人力調整排休; 歡迎熱情的夥伴加入我們 . 工作地點. 彰化縣伸港鄉新港 ... 於 www.chickpt.com.tw -

#34.在彰化縣伸港鄉的工讀生相關職缺 - Indeed 台灣

工讀生職缺現於彰化縣伸港鄉招聘:Indeed.com與更多. ... 新職缺. 兼職人員. 犁盛鐵工廠股份有限公司. 彰化縣和美鎮. 月薪25,250元. 兼職/打工 +1 ... 於 tw.indeed.com -

#35.何鴻燊- 维基百科,自由的百科全书

拿督斯里 何鴻燊,大紫荊勳賢,GML,GBS,GLM,OBE,CStJ,SPMP,SPMT(葡萄牙語:Stanley Ho ... 何鴻燊在抗戰期間應日本商人齊藤之邀到澳門打工。 於 zh.m.wikipedia.org -

#36.18歲男冤喊找兼職變「車手」 法官判有罪:新聞有報算常識

王姓專科生自稱找打工,被警方列為詐欺共犯移送,他冤在網路上應徵「交易所」工作,定期領款抽4%酬勞,還先問了問對方是不是合法工作,但是法官認為, ... 於 news.ltn.com.tw -

#37.長風拂淚:觀無聲電影《一張傳單》 | 流浪漢| 無家可歸| 躺平

作為打工仔也很上進,如今已經做了一個小小的主管。 ... 當此時,我伸出我的雙手,作為最真摯的繼承者,接下飛天的仙女撒下的花,一朵朵的傳給其他 ... 於 www.epochtimes.com -

#38.張致恒認3年抱3壓力大打算結紥太太雯雯1月宣布離婚原因係?

太太雯雯亦表示想外出打工幫補家計,但又擔心家傭一人難以照顧3名幼子及3隻愛犬,故正陷於兩難局面。至於早前太太在社交網暗示離婚,張致恒就解釋當時 ... 於 www.weekendhk.com -

#39.伸港和美找工作、伸港職缺、和美打工在PTT/mobile01評價與 ...

伸港 和美找工作在PTT/mobile01評價與討論, 提供伸港職缺、和美打工、秀水找工作就來求職招募就業資訊站,有最完整伸港和美找工作體驗分享訊息. 於 job.reviewiki.com -

#40.人事興信錄 - 第 38 卷,第 1 期 - Google 圖書結果

同年十月廿能火中 431 昭和时和 5 年 34541 日日二足機米垂打工大南一中学部卒乘均隨車長用植長好 04 A3 称 Ec 样硬博学島上智 i 7 下工作津、些具到生出租樓 E3 )同場 ... 於 books.google.com.tw -

#41.彰化伸港暴雨成災店家.工廠.操場"泡湯"|華視新聞20220527

豪雨來襲,彰化 伸港 鄉有多處積水,水溝也暴漲, 伸港 國中的操場就積水到腳踝、市區的馬路也是淹水,電動車的輪胎都泡在水裡,路邊的工廠和服飾店也灌水 ... 於 www.youtube.com -

#42.【彰化鹿港】福澤諭吉日式商行|一秒到日本!超吸睛的雷門跟 ...

吃完王罔麵線糊、源記粉粿冰,離開鹿港第一市場往鹿港老街的方向,被福澤諭吉日式商行的雷門、忍者跟巨型公仔吸引,這也太日本!讓許久沒出國的我, ... 於 brainfart99.pixnet.net -

#43.非凡大探索FFDTS 20220619 老饕的深夜食堂暗時巷弄內烤 ...

店名:麵太郎居酒屋老闆:陳伸維地址:台北市中山區吉林路288號 ... 《我恨你的十件事》 · 千千進食中QQJSZ 20220617 一日GODIVA打工仔! 於 twsv2021.17wtv.net -

#44.花媽心內話: 陳菊4000天 - Google 圖書結果

從十九歲打工,成為郭雨新的秘書,從此踏入政治這條路, ... 她舉了個例子,連結高雄縣五甲地區和高雄市中山四路,前鎮媽祖港橋人行景觀橋梁工程進行動土儀式時, ... 於 books.google.com.tw