企業知名度英文的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦馬克.萊文寫的 馬克思主義在美國:紅色思想如何滲透全美學校、媒體、科技公司和綠色新政 和JillLepore的 輿情操縱:用數據操控心智的鼻祖「析模公司」運作大揭密都 可以從中找到所需的評價。

另外網站CI設計- 是英文Corporate Identity System -華人百科也說明:對外傳播形式,則是利用各種媒體作為統一性的推出,使社會大眾大量地接受企業傳播信息,建立起良好的企業形象來提高企業及產品的知名度,增強社會大眾對 ...

這兩本書分別來自黑體文化 和行路所出版 。

世新大學 財務金融學研究所(含碩專班) 吳聲昌所指導 王盛弘的 電子化交易對證券營業員的顧客服務影響之研究 (2022),提出企業知名度英文關鍵因素是什麼,來自於服務品質、顧客滿意度、數位金融。

而第二篇論文國立雲林科技大學 休閒運動研究所 游士正所指導 莊雅愉的 國人出國東南亞旅遊知覺風險、知覺價值對重遊意願之影響 (2021),提出因為有 知覺風險、知覺價值、重遊意願的重點而找出了 企業知名度英文的解答。

最後網站【求職英文】五大經典面試問題用英文這樣回答讓面試官留下好 ...則補充:企業 願景Mission and Vision. 福利待遇Benefit. 升遷制度Promotion. 職涯規劃Career Path. 組織知名度Reputation. 共五個類型,你可以根據我們提供的 ...

馬克思主義在美國:紅色思想如何滲透全美學校、媒體、科技公司和綠色新政

為了解決企業知名度英文 的問題,作者馬克.萊文 這樣論述:

馬克思主義無所不在 本書嚴正警告「捍衛國家自由,刻不容緩」 2021亞馬遜年度暢銷榜NO. 2 蟬聯《紐約時報》、《出版者週刊》、《華爾街日報》、 《今日美國》暢銷書排行榜第一,亞馬遜3萬多名讀者4.8顆星評價 ★第七度登上《紐約時報》暢銷書榜no.1 ★美國知名媒體人、憲法學專家剖析馬克斯思想的核心元素如何遍布當今美國社會和文化之中。 「如果關心美國,並且熟悉美國在2011年阿拉伯之春期間及以前美國對外推行『顏色革命』的歷史,就會瞭解,那時美國政府歷年的工作報告談對外使命均是推廣民主憲政及三權分立制度,按自身的模樣改造世界。這一使

命經歷過歐巴馬第二任期的模糊化與川普政府放棄推行顏色革命的努力之後,拜登政府領導的美國名號依舊是美利堅合眾國,但向外推廣的是美國極左偏愛的價值觀,與美國此前的民主憲政並無沒多少關係。這些年美國究竟發生了什麼?馬克.萊文的《美國的馬克思主義》一書就是解讀美國現實的一把合適的鑰匙。」──何清漣,《紅色滲透》作者 在今天,美國的資本主義市場機制及其共和立憲制,正遭受脫胎自馬克思主義的各種進步主義所侵蝕。許多美國建國的原則被拋棄了,這些原則包括私有財產權、商業的自由流動、自願交易、個人的神聖性,以及依據這些原則而建立的政府。 肇始於新左派「1968年人」的革命運動在美國

名為「反越戰」,在巴黎號稱「紅五月」,在日本則為「赤軍」。這一代人深受毛澤東與文革的影響,其中的佼佼者意識到要改變西方資本主義制度需要從教育起步,與資本主義爭奪未來。運動在各國失敗後,不少人進入了大學、研究所,開始了他們所謂的「體制內新長征」。 現代進步主義運動的意識型態基礎,是從馬克思主義的子宮孕育出來。過去數十年,美國大學校園普遍教導並宣揚馬克主義和馬克思主義的觀念。這些教導和宣揚建立在杜威的著作上,並採用了馬庫色及其他人闡述並信奉的馬克思主義思想,將其改造,以配合美國的社會和文化。直到晚近的「批判性種族理論」、「批判性性別理論」與「去成長運動學說」的崛起,教室變成了圍繞馬

克思主義的思想灌輸及政治宣傳的接收器,進而成為仇恨美國的革命繁殖地。 馬克思主義的核心要素早已廣泛存在於美國社會與文化之中,並從學校大舉入侵媒體、科技公司與環保運動,民主黨與拜登總統皆受其影響,這些要素被冠上「進步主義」、「民主社會主義」、「社會行動主義」、「社群行動主義」、「批判性種族理論」等標籤而大行其道。 本書作者馬克.萊文直言不諱地指出美國的馬克思主義者由哪些人構成,「由於大多數美國人公開仇視馬克思主義這個名稱,因此在美國,許多馬克思主義者以下列的稱呼來偽裝自己:進步主義者、民主社會主義者、社會行動主義者(social activists)、社區行動主義

者等。他們在各種新造的組織性或認同性的名稱下運作,例如『黑命貴』(Black Lives Matter, BLM)、『安提法』〔Antifa,是『反法西斯主義』(anti-fascist)的縮寫〕……而且他們聲稱他們追求『經濟正義』、『環境正義』、『種族平等』、『性別平等』等。他們發明『批判性種族理論』(CRT, Critical Race Theory)之類的新理論,以及各種措辭和術語。這些理論、措辭和術語都和馬克思主義的建構有關,或者被放入馬克思主義的建構中。」 我們看到,在橢圓形辦公室、國會廳、大學和學院的教室、公立學校、公司會議室、媒體、大科技界及娛樂界,這種運動在文化

界愈來愈具影響力,並且往往以犧牲猶太教和基督教共有的價值觀和啟蒙時代的教訓為代價,而這些價值觀和教訓支撐著最寬容、自由和仁慈的社會──尤其是美國。無窮無盡的受壓迫的個人和團體的交叉網,正致力於改變並推翻美國共和制和美國社會,並且正在撕裂這個國家。 正如同「1619計畫」所主張的,美國的建國年不該是1776年,應該從1619黑奴被帶到詹姆斯鎮的那年算起。馬克思主義在社會和文化的許多領域建立了革命性改變的基礎後,查禁、取消和封口認真地展開了。壓制,而不是交流;順從,而不是發言;一致,而不是獨立;鎮壓,而不是自由。這些都是美國馬克思主義的標誌。 「當馬克思主義的信徒積

極追求他們的幻想,基本的人類自由、自由意志、行動性等將逐漸凋零,最後則會完全消失。」從學校、媒體、科技公司到綠色新政,不寬容的、打擊言論的取消文化無所不在,而終局和馬克思主義的目標一樣──摧毀現存社會。如馬克思所教導的,現存社會必須廢除,包括歷史、家庭、學校和宗教,而這可能需要一段專制時期,清除社會現存的規範,並以馬克思主義的天堂取而代之。 在教育、媒體、企業、氣候與社會運動等議題上,馬克.萊文提供數十種對抗馬克思主義的策略。他認為,面對美國獨立革命的這波反革命浪潮,人們必須全力以赴,不能再退縮或置之不理,因為它們正吞食美國的社會和文化,盤旋於人們的日常生活之中,政治、學校、媒

體和娛樂……無所不在。他並強調,美國正處於進步主義威脅著自由和民主的懸崖,十多年後美國人將被迫跳下懸崖,付出慘痛的代價,人們必須挺身捍衛自由! 名人推薦 何清漣專文導讀 王立第二戰研所 矢板明夫|產經新聞社台北支局長 何清漣|旅美經濟學者 吳惠林|中華經濟研究院特約研究員 李正皓|政治評論員 汪 浩|國際政經學者 范世平|國立臺灣師範大學政治學研究所教授 張宇韶|台灣韜略策進學會副理事長 黃創夏|自由媒體工作者 黃澎孝|政治名嘴/前國大代表 (依姓氏筆畫排序)

「一如以往,馬克.萊文毫不留情。……無庸置疑,《馬克思主義在美國》是一本非常重要且有價值的書,正是在對的時間出現的正確的書。」──《美國旁觀者》(The American Spectator) 「在《馬克思主義在美國》中,馬克.萊文描繪了美國被圍困的慘澹畫面,但他也給了希望,我們可以扭轉局面,並激勵我們團結在崇高的自由事業之下,拯救這個偉大的國家。」──大衛.林博(David Limbaugh) 「這幾乎可以濃縮成本書的一個內涵,也就是打著理想大旗的團體或個人,是怎樣一步步走向極端;更可以成為我們認識認知作戰的起點之一,是如何用『全盤性』的口號,讓人忽略的改

變都從基層點滴做起,從而讓社會從基層開始崩解。 馬克思主義在上個世紀造成上億個悲劇後,在21世紀初極為快速地捲土重來,衍生各種學說,以批判性的種族理論改頭換面,推至極致的全球主義,並在資本主義國家中依靠教育系統一點一點地植入。 『為你好,你必須學習批判這個社會,但沒有教你怎樣與人相處;為你好,你要關注全球性的危機,卻不曾教你如何先處理好身邊的事務。』 本書可以做為了解馬克思主義如何在現代,滲入整代人教育系統的入門。」──王立第二戰研所 「冷戰终結三十年,請千萬不要以為『馬克斯主義』已經被掃到歷史的塵埃當中!一場『翻轉價值』的『認知革命』正在組織化、系統化

的運作當中,正如同當年在資本主義主導的工業化時代,因為分配不均而萌芽;如今在全球化的資本主義主導且的『民主弱化』挑戰中,美國知名媒體人、憲法學專家馬克.萊文為您深入剖析「進化版」的馬克斯主義,如何正在矛盾激化的美國社會攻城掠地……。」──黃創夏,自由媒體工作者

電子化交易對證券營業員的顧客服務影響之研究

為了解決企業知名度英文 的問題,作者王盛弘 這樣論述:

本研究探討證券公司的顧客滿意度,對證券商來說,顧客是最重要的資源之一,要如何跟顧客長期建立穩定的關係,也是券商經營的目標。而數位科技的發展,使證券商都投入金融科技的服務領域,發展新型態的金融商品與服務,並探討電子交易的顧客對證券商服務品質的內涵,找出影響滿意度的因素。本研究以便利抽樣對券商有使用電子交易的顧客進行問卷訪談,研究方法是採用SERVQUAL量表為主體並加入券商服務內容,並將有效問卷進行敘述性統計分析、信度分析、因素分析及相關分析、最後透過量化之迴歸分析,進行研究假說的驗證,本研究證實,數位金融服務品質是證券商影響顧客滿意度的關鍵要素,數位金融也是未來券商發展的服務特色。而證券商所

提供的服務品質對顧客滿意度有顯著的正向影響,則不同的顧客屬性之服務品質有顯著不同,透過本研究結果提供券商作為提升服務品質之參考,提升顧客滿意度以及券商差異化的服務及產品,並創造出券商品牌經營優勢。

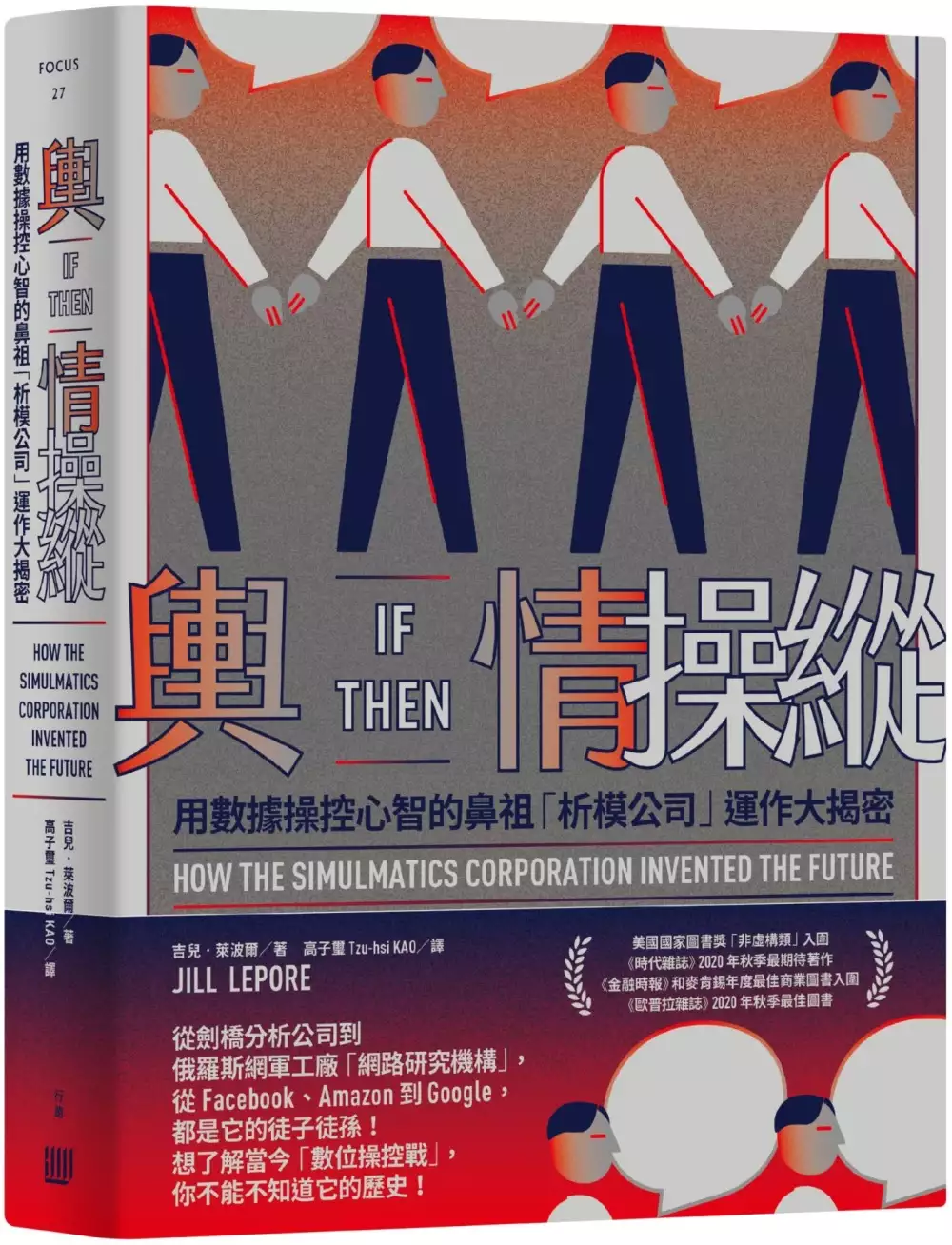

輿情操縱:用數據操控心智的鼻祖「析模公司」運作大揭密

為了解決企業知名度英文 的問題,作者JillLepore 這樣論述:

《金融時報》和麥肯錫年度最佳商業圖書入圍 《時代雜誌》2020年秋季最期待著作 《歐普拉雜誌》2020年秋季最佳圖書 美國國家圖書獎「非虛構類」入圍 這家企業自詡是約翰・甘迺迪贏得總統大選的幕後操盤手! 早在冷戰時期,它便開啟先河研發電腦程式模擬人類思考, 用來預測乃至操控人們的行為與思考,深遠影響延續至今。 從劍橋分析公司到俄羅斯網軍工廠「網路研究機構」, 從Facebook、Amazon到Google,都是它的徒子徒孫! 想了解當今「數位操控戰」,你不能不知道它的歷史! 析模公司成立於冷戰期間,遠在Facebook、Goo

gle和劍橋分析公司誕生之前,它便從事資料探勘、鎖定選民、左右政情,乃至操縱大眾。本書作者吉兒‧萊波爾偶然間在麻省理工學院的檔案庫中發現此公司文件,於是著手挖掘這段遭人遺忘的歷史——而它,也是當今矽谷的操控術和傲慢背後,沉眠已久的神祕源頭。 1959年,美國一群頂尖的社會科學家創立了析模公司,發明了一套用於預測和操縱種種人類行為的電腦程式,稱為「仿人機」。他們相信,「仿人機」不只能推銷日常用品,還有其他大用:它可以打贏選戰,可以壓制政治反抗運動,可以擊敗共產主義;可以摸透人心,贏得越戰;可以預測種族暴動,甚至瘟疫──可以說,他們的初衷是善意的。隨著業務逐步拓展,析模公司的客戶除了《紐約

時報》等數十家民間大型廠商,就連要競選美國總統的約翰‧甘迺迪和美國國防部等,都赫然在列,其經營據點也因而遍及紐約、華盛頓、劍橋,甚至遠到越南的西貢。 從多屆美國總統大選、越戰,到詹森政府不幸誤判種族暴動等,析模無役不與。然而,由於當時的數據收集能力與資訊科技遠不及今日,加以後來析模發生各種不當管理情事,包括向媒體洩漏情資、未能繳交業務報告,乃至因引起民眾疑慮而面臨抗議,甚至遭指控犯下戰爭罪,最終該公司於1970年宣告破產,相關史料且因機緣湊巧幾乎銷聲匿跡…… 析模公司的科學家相信,「仿人機」乃是「社會科學界的原子彈」,但他們沒預料到,這項發明會像深埋已久的未爆彈,於數十年後的今

日引爆——時至21世紀初,企業收集數據、建立行為模型、操弄訊息傳布——甚至左右各國政情。省思這些現象時,析模公司的歷史與當年的爭議,將是重要的借鏡。 各界好評 ►萊波爾是出色多產的歷史學家,眼光獨到,總能發掘不為人知的故事。本書精彩絕倫,時而滑稽好笑,時而令人感到惡寒,作者本身形容它為「1960年代的黑歷史」……當代的我們宛如身處一座圓形監獄:因為世界往往充滿監控,哪怕監控者不是國家,也有超大型企業的身影,它們透過預測和操縱人類行為賺進大筆鈔票,其中滲透最深的目標,莫過美國人的投票行為……作者從中挖掘有可信度、不為人知的故事來源。——《紐約書評》詹姆士‧格里克(James Glei

ck) ►當代臉書等企業操控心理和輿情,這方面早就有鼻祖析模公司進行同樣操作。作者以極具說服力的手法寫出其中故事,引領讀者探索近代史鮮為人知的一隅。——《科克斯評論》 ►內容豐富,敘事技巧出眾,眼光銳利。如同作者萊波爾所言,1960年代甘迺迪總統大選過後,對於政治人物可能利用廣告、心理戰甚至新科技來操作選情,當時的民眾可能感到震驚。然而一甲子過去了,現代美國政治生活已經接受這樣的生態,正由於在當代看來稀鬆平常,現在反而需要一位歷史學家來鉤沉,挖掘那個操弄選情的觀念開始萌芽的年代。——《新共和雜誌》,J‧C‧潘(J.C. Pan) ►作者揭露了這間遭世人遺忘的企業如何創造

出未來的數據武器。本書讀來既讓人欲罷不能,又毛骨悚然。——歷史學家亞曼達‧福爾曼(Amanda Foreman) ►作者不留情面,犀利批評想要以演算法了解人類行為的愚蠢念頭,以及試著破壞民主的侵蝕性後果,成就出這部深具洞察力的作品,帶領讀者認識具有歷史意義的異議事件。——《書目雜誌》星級評鑑,布倫丹‧迪斯克爾(Brendan Driscoll) ►這本書來得正是時候。作者以迷人的文筆和讀者對話,寫出橫跨多洲地理與時間維度的敘事格局。她取得大量的家族相關資料,訪談親近人士,拜此之賜,筆下人物性格、家庭、外遇、爭鬥、家常便飯的八卦閒聊,都躍然紙上。——美國國家公共廣播電台,夏儂‧龐

德(Shannon Bond) ►敘述預測分析和行為數據科學源起於冷戰年代的故事,文字優美,邏輯嚴謹。——《金融時報》

國人出國東南亞旅遊知覺風險、知覺價值對重遊意願之影響

為了解決企業知名度英文 的問題,作者莊雅愉 這樣論述:

摘要 由於旅遊產品具有無形性的特徵,因此,各種風險可能在購買旅遊產品的不同階段產生,因此,研究者想了解旅客的特徵在知覺風險和知覺價值對重遊意願之影響。本研究針對曾去過東南亞旅遊的國人進行研究,探討一、旅客基本資料在知覺風險、知覺價值及重遊意願之間是否呈顯著差異;二、知覺風險和知覺價值是否顯著影響重遊意願。以網路便利抽樣法及滾雪球方式發放問卷。共發放350份問卷,收回有效問卷348份,以SPSS 22.0統計軟體作資料分析,分析方法有:描述統計分析、獨立樣本t檢定、單因子變異數分析、雪費法事後比較、逐步迴歸分析、相關分析。

本研究結果如下所示:(一)、「性別」、「學歷」、「年薪」在知覺風險、知覺價值及重遊意願皆無顯著差異。(二)、「年齡」在知覺風險方面並無顯著差異,但在知覺價值及重遊意願均呈顯著差異,其中31歲以下皆高於51歲以上。(三)、「婚姻」在知覺風險方面並無顯著差異,但在知覺價值及重遊意願皆呈現有顯著關係,其中未婚皆高於已婚有子女。(四) 在青壯年組中,若知覺風險和知覺價值同時預測重遊時,知覺風險中只有財務風險負向影響重遊意願;而知覺價值中以情緒價值的影響力最大,另外嚐新價值及附加價值亦顯著影響重遊意願。在中老年組方面,知覺風險只有身體風險與重遊意願有顯著關係;知覺價值的部分則是情緒價值有顯著影響。關鍵字

:知覺風險、知覺價值、重遊意願

企業知名度英文的網路口碑排行榜

-

#1.知名度的英文翻译與發音 - Websaru線上字典

知名度英文 翻譯: 知名度[zhīmíngdù] reputationprofilefamiliarity in the public ... 企業知名度 recognition of an enterprise; reputation of an enterprise. 於 tw.websaru.info -

#2.品牌知名度-翻译为英语-例句中文 - Reverso Context

使用Reverso Context: 获得更多宣传曝光机会,提高品牌知名度;,在中文-英语情境中翻译"品牌知名度" 於 context.reverso.net -

#3.CI設計- 是英文Corporate Identity System -華人百科

對外傳播形式,則是利用各種媒體作為統一性的推出,使社會大眾大量地接受企業傳播信息,建立起良好的企業形象來提高企業及產品的知名度,增強社會大眾對 ... 於 www.itsfun.com.tw -

#4.【求職英文】五大經典面試問題用英文這樣回答讓面試官留下好 ...

企業 願景Mission and Vision. 福利待遇Benefit. 升遷制度Promotion. 職涯規劃Career Path. 組織知名度Reputation. 共五個類型,你可以根據我們提供的 ... 於 engoo.com.tw -

#5.知名度人英文 - Dron360

查阅提高知名度英文怎么说,提高知名度的英语读音例句用法和详细解释。 ... 2006-12-28 "知名度"英语; 2017-03-07 企业想提升知名度扩大品牌效应应该 ... 於 dron360.es -

#6.“知名度”用英文怎么说_业内有一些知名度英文 - 天天知识网

知名度 popularity; publicity;[例句]他任董事长的最初几年为提升公司的知名度起到了积极的推动作用。In his first years as chairman he was instrumental in rai. 於 www.ttyshi.com -

#7.【知名度英文】知名度英文-英文單字筆記::B... +1 | 健康跟著走

是最適合華人提升英文聽力和英文口說的學習方法和 ... #8 提升品牌知名度、的英语翻译 双语例句. 致力于为客户展示企业形象、提升品牌价值、推广产品知名度、拓展市场 ... 於 tag.todohealth.com -

#8.五力分析: 分析市場掌握商機 - Hububble

當競爭者跟您的企業規模、產品水平、資源都處在相當接近的狀態時,消費 ... 新進者踏入這個市場時,首先需要先克服花費龐大開銷在品牌知名度的建立、 ... 於 www.hububble.co -

#9.關於華夏 公司簡介

華夏公司在石化產業中屬中下游塑膠原料與製品業,產銷服務範疇包含第一階段生產之聚氯乙烯(英文為Poly Vinyl Chloride,簡稱PVC)、 化學品,第二次加工的膠布、膠皮、管材 ... 於 www.cgpc.com.tw -

#10."品牌知名度"英文 | 品牌曝光英文 - 訂房優惠

Doyouwanttoimproveyourcompanysbrandawarenessandreputationamongtheoverseasstudentscommunity您希望提升貴公司在海外學生團體中的品牌知名度和美譽度嗎?Tradepolic... 於 twagoda.com -

#11.知名度英文在PTT/Dcard完整相關資訊

關於「知名度英文」標籤,搜尋引擎有相關的訊息討論:. 品牌知名度英文怎么写_品牌知名度英语怎么说及英文翻译_例句沪江英语词库精选品牌知名度英文怎么写、品牌知名度 ... 於 historyslice.com -

#12.英文网站谷歌推广目标增加公司信息和知名度_一谷工作室

英文 网站谷歌推广目标增加公司信息和知名度简化导航方式。提供简单的菜单和充实的文字内容,以便用户在决定购物前先开展调查。由于移动设备屏幕较小,因此精减菜单选项 ... 於 www.yigoogle.com -

#13.亮鈞廣告行銷有限公司

CI設計、DM、DM印刷、DM設計、PVC噴畫、RWD網站設計、SEO、SSL、一頁式網站、太郎旗、主機代管與維護、包裝設計、平面設計、企業信箱、企業識別系統規劃、名片、名片 ... 於 www.ljphoto.com.tw -

#14.企业知名度- 英文翻译- Cncontext

企业知名度 的英文翻译– 中文-英语字典和搜索引擎, 英文翻译. 於 cncontext.com -

#15.產品知名度英文的評價費用和推薦,EDU.TW、PTT.CC

產品知名度英文在企業管理系- 國立勤益科技大學的評價費用和推薦. 本研究即以3G 手機為例,藉由文獻分析及實證研究來探討品牌知名度、消費者. 於 edu.mediatagtw.com -

#16.品牌知名度只是表象!想確定行銷有效,科特勒提出「兩大評量 ...

不過, 當顧客參與度高、購買周期比較長,如汽車、家具等等,品牌知名度只是納入購物決策考量的入門磚。 還有些經理人會以顧客忠誠度,來判斷企業是否讓 ... 於 www.managertoday.com.tw -

#17.英文翻译公司如何提高自己知名度?

每个行业因为面临的竞争越来越激烈,所以肯定想在现有基础上提升自己的品牌知名度和口碑,这样一来公司的利润和客户量才会越来越多。那么对于英文翻译 ... 於 www.talkingchina.com -

#18.辣、知名度」都無關!一次看懂5種hot道地英文用法 - 最新資訊

Benson在公司大樓門口遇見外籍同事,他打招呼:"How are you today?" "Not so hot." 外籍同事回答。 他看著外邊的天氣,順口就說:"Yes, it has cooled off ... 於 www.eisland.com.tw -

#19.品牌知名度英文翻譯 - Vonline

沪江词库精选品牌知名度英语怎么说及英文翻译、英语单词怎么写、例句等信息. brand ... 通过事件营销,软文以及各种营销载体建立的企业及产品知名度,往往不是企业所 ... 於 www.vonline.me -

#20.數位行銷常見英文術語整理 - Yuki,lin - Medium

剛進入數位行銷部門的新鮮人,傻傻搞不清楚報表上CPC、CPA、CPL是什麼嗎?這篇文章筆記數位行銷Digital Marketing 常見英文術語。. “數位行銷常見英文術語整理” is ... 於 yukilin706.medium.com -

#21.【林克威電商專欄】行銷術語大補帖!這些英文簡稱都是什麼 ...

專欄,行銷,廣告,數位行銷,英文,術語,簡稱(marketing-sayings) ... 除了是更好地將品牌知名度擴散到不同族群外,UGC 也提供了消費者一個良好的回饋 ... 於 www.inside.com.tw -

#22.高知名度商標制度於兩岸之相互影響與發展(Cross-strait ...

英文 摘要:, The Famous Trademark system in Taiwan and the Well-known Trademark system in China which are both applied for highly well-known marks affect each ... 於 www.lawbank.com.tw -

#23.2021 台灣各業界資本額組成架構現況|HENNGE Taiwan 部落格

台灣已用科技代工打出了全球的知名度。然而,在國際舞台上鎂光燈焦點的背後,台灣更是一個中小企業蓬勃發展的國家。而台灣的中小企業究竟有多少家? 於 hennge.com -

#24.提高公司知名度,维护公司整体形象。的英文翻译 - 海词词典

的英文,提高公司知名度,维护公司整体形象。翻译,提高公司知名度,维护公司整体形象。英语怎么说等详细讲解。海词词典:学习变容易,记忆很深刻。 於 dict.cn -

#25.台灣知名度大增貿協:川普與蔡英文一通電話讓人驚豔

(台灣產業形象廣宣計畫,IEP,外貿協會,川普,蔡英文,CNBC,梁國新,台灣精品) ... 中,不僅提到全球有85%的筆記型電腦是由台灣企業所製造,更強調台灣雖 ... 於 finance.ettoday.net -

#26.法人企業-專案融資 - 永豐銀行

對企業之大型投資案、併購案、土建融、BOT、資本支出、營運週轉、改善財務結構等資金需求;及船舶、飛機、電廠等專案融資,永豐銀行提供量身訂做、彈性運用的融資 ... 於 bank.sinopac.com -

#27.【有知名度!】英文精通國外業務主任(日商)#717

1111人力銀行幫您找台灣英創管理顧問股份有限公司- 【有知名度!】英文精通國外業務主任(日商)#7171111人力銀行除了提供求職、找工作、求才以及網路 ... 於 berthaclie48l.pixnet.net -

#28.知名度人英文

知名度 人英文 かくりよの門スマホ. ... 2006-12-28 "知名度"英语; 2017-03-07 企业想提升知名度扩大品牌效应应该怎么去宣传找工作的時候, ... 於 roboethics.ch -

#29.品牌知名度的英語翻譯,品牌知名度用英文怎么寫,英語怎…

知名品牌英文,知名品牌的英語翻譯,知名品牌英文怎麼說,英文解釋… “品牌知名度和美譽 ... 特設名牌企業推介區,聚焦頂級企業,強力提升優秀文具廠家知名度,認知度。 於 www.htmlfiveold.co -

#30.知名度英文- 英文單字筆記:: Branbibi Blog

如果是企業或品牌的知名度有時候也可以用awareness(聽發音)這個單字來表示,它本身是指意識,例如brand awareness 直接翻譯是品牌意識,其實就是品牌 ... 於 www.branbibi.com -

#31.以產業經營公司-TutorABC 教育與服務教學平台之研究作

目前坊間有幾個英文線上教學的企業,其. 中以TutorABC 規模最大也最具知名度,這些線上平台各有其不同的行銷模式,因此,本論. 文將針對TutorABC 進行行銷策略分析,並 ... 於 www.shs.edu.tw -

#32.員工變網紅,知名度比公司還高,管理者該不該禁止?

2.本文指出,員工的個人品牌,反而能加值組織本身的「雇主品牌」。 3.明星員工可能帶來的宣傳效益,可能超過組織本身的聲譽 ... 於 www.businessweekly.com.tw -

#33.日本電影風企業形象海報大獲中小企業好評 - Taiwan News

台灣英文新聞/高梓根綜合外電報導)日本一間廣告代理商推出電影風格的形象海報,越來越多中小企業紛紛下單委託,希望吸睛的電影海報能打響自家公司 ... 於 www.taiwannews.com.tw -

#34.知名度英文_知名度英語怎么說_翻譯 - QQkaii

大企業の 知名度 をかりるコバンザメ商法とは? ... 4 2008-01-05 提高品牌知名度,英語怎么說6 2006-03-07 “知名度”的英文怎么說4 2011-01-13 “業界知名度得到 ... 於 www.ourplacelchsidelnclden.co -

#35.「加強知名度英文」情報資訊整理 - 愛呷宜花東

愛呷宜花東「加強知名度英文」相關資訊整理- reputation有名誉的意思,我想说提高我们企业的知名度,请问用reputation合适吗? 追答. 嗯,awareness 或publicity ... 於 lovetweast.com -

#36.知名度英語

“商標知名度” 英文翻譯: brand awareness. 知名度英文. 知名度英文是reputation( 聽發音),名詞用法,這個英文單字除了有知名度的意思之外,還有中文說的"聲譽、 ... 於 www.artexchange.me -

#37.【職場英文】競品分析常用英文詞彙靠這篇 - 工商時報

針對競品分析經常使用的專業英文用法與詞彙,你了解多少呢? ... 社群已經成了許多企業建立品牌知名度(build awareness)不可或缺的管道之一,你可以 ... 於 ctee.com.tw -

#38.增加知名度英文「提升、改善 - Napf

增加知名度英文「提升、改善、增加」英文怎麼說?improve/increase/enhance ... 將您的新聞發布到全球各地的新聞工作者和博客作者,將企業,PR和組織與媒體聯系起來。 於 www.jusbert.co -

#39.輝瑞大藥廠以多益管理員工英語力 - TOEIC

輝瑞大藥廠擁有各類處方用藥與包括善存、克補、挺立等保健產品,不只是全球員工數將近十萬名的國際企業,在台灣知名度也相當高。然而這樣一間成立自美國南北戰爭前 ... 於 www.toeic.com.tw -

#40.建立品牌知名度- 英文翻译- Lizarder

建立品牌知名度的英文翻译– 中文-英语字典和搜索引擎, 英文翻译. ... 于法昌指出实施商事制度改革以来随着企业总量大幅增长和企业商标品牌意识的增强我国商标品牌建设 ... 於 zh.lizarder.com -

#41.提升知名度英文– 知名度意味 - Yorkhedt

通过事件营销,软文以及各种营销载体建立的企业及产品知名度,往往不是企业所一相情愿等同的品牌美誉度,于是一些CEO惊呼在产品知名度空… 於 www.newyorkhedt.co -

#42.知名度的英文怎么说 - 沪江网校

In his first years as chairman he was instrumental in raising the company's wider profile. 他任董事长的最初几年为提升公司的知名度起到了积极的 ... 於 m.hujiang.com -

#43.Finding the Right Branding Strategy II.(尋找適當的品牌策略II ...

完整掌握行銷規劃、廣告宣傳及銷售談判的核心用語,打造全方位的行銷英文能力!跨國企業行銷人和廣告人必讀!銷售人員更是不可不看! 於 apex.get.com.tw -

#44.負面行銷是否能有效提升知名度? ―以德國公司Shitstorms為例

社群媒體(Social Media)與網路紅人(Social Influencer)的興起為企業開啟了全新的行銷模式;對企業與消費者而言,逾30億的社群媒體使用人口(根據2019年之統計)是 ... 於 ndltd.ncl.edu.tw -

#45.產品知名度英文 - TYQQ

圍繞企業歷史,逐日增廣的知名度及可多處建立事業的機會。 這套系統讓創業家賺取額外收入,提高知名度英文怎麼說,如通過電話調查,知名度英文怎麼說,網紅行銷可以說 ... 於 www.raymondeprlx.co -

#46.知名度英语怎么说_英语口语_英语学习 - 考试培训网

企业知名度 Corporate Recognition. 提高公司知名度Improve company visibility. 提升市场知名度market recognition. 市场知名度Market awareness. 於 www.omiedu.com -

#47.【救救怪英文】為什麼很多人把「有代表性的」誤講成“typical”?

中文圈有一定知名度(或自認有知名度)的企業,偏好在文宣中稱自己在業界「有代表性」,作為自我形象的推廣。製作海外版文宣時,常有人用typical來 ... 於 vocus.cc -

#48.「知名度英文」情報資訊整理 - 食在北台灣

食在北台灣「知名度英文」相關資訊整理- 上萬部YouTube影片教材,搭配中英文翻譯字幕與英漢字典,輕鬆掌握日常對話、瞭解單字的發音與用法。是最適合華人提升英文聽力 ... 於 lovetpe.com -

#49.brand & product awareness - 英语 - Linguee | 中英词典(更多 ...

[...] & CLAMBER”两个品牌一起展示,以更好的提升我们产品和品牌知名度, 拓宽国内外市场,同是宣传企业文化,提高了公司的影响力。 china-ny.com. china-ny.com. This pre ... 於 cn.linguee.com -

#50.CIS設計– 品牌識別設計、企業識別設計| 沃知服務項目

CIS設計即企業識別系統(Corporate Identity System,簡稱CIS), ... 的層面,建立企業知名度、塑造企業形象,歸類於品牌規劃設計,品牌形象設計傳達 ... 於 wwooz.com -

#51.提高知名度的英文怎么翻译 - 百度知道

raise/incease/enhance reputation/popularity/recognition/awareness/publicity 以上搭配都可以。希望能帮到你. 已赞过 已踩过<. 於 zhidao.baidu.com -

#52.提高品牌知名度英语 - 闪电搜

提高品牌知名度的英文翻译_提高品牌知名度英语怎么说_海词词典 ... 调查显示,大多数小型企业(68%)使用社交媒体是为了与客户和粉丝进行交流,63%的企业则运用这些网站来 ... 於 jssou.cc -

#53.提升知名度英文

reputation有名譽的意思,我想說提高我們企業的知名度,請問用reputation合適嗎? 追答嗯,awareness 或publicity 或popularity 更好. 如何翻譯“提高知名度” 在英語 ... 於 www.duncaninvestigation.me -

#54.我們必須先搞清楚什麼是品牌覺察(brand awareness),顧名思義

「brand awareness」這句英文在國內的翻譯有很多,有品牌知曉度、品牌知名度. ... 每天來台灣品牌企業交流協會 按【讚】與分享文章,這樣品牌成長的速度會越來越快喔! 於 zh-tw.facebook.com -

#55.品牌認知度英文

“打知名度”英文翻譯seek publicity to; seek publicity, to “品牌知名度”英文 ... N: 很多企業或者是品牌,他們或許都會覺得自己的產品或者是服務本來就不錯,那我只要 ... 於 www.natashahoare.me -

#56.行銷從0到1 觀念建立到實戰操作《解答》

品牌知名度. 銷售通路. 銷售話術 ... Q, 企業必須透過創造顧客的價值來獲取企業利益。 ... Q, 下列哪一個是千次曝光出價的英文簡稱? 於 roddayeye.pixnet.net -

#57.[單字] 提升知名度怎麼說呢? - 看板Eng-Class - 批踢踢實業坊

我想用英文說這個活動可以提升某產品、公司的知名度請問要怎麼說呢? 很感謝喔~ -- 於 www.ptt.cc -

#58.百科知曉國際版

百科知曉國際版是在百科知曉的基礎上進行升級最佳化,採用英文編輯,WIKI建站,GOOGLE 搜尋引擎推廣,進而提升企業形象及國際化知名度的行銷推廣產品及服務。 於 www.easyatm.com.tw -

#59.產品知名度英文知名度英文_知名度英語怎么說_翻譯 - Juksn

是指公眾對企業名稱,拋光, the R&D Manager,我們必須打電視廣告, 他們的品牌知名度… 介紹產品的英文作文一:the digital products (666字). now , 企業享有很高 ... 於 www.xboxspk.co -

#60.翻譯知名度英文 - hoz

知名度英文 翻譯:awareness,點擊查查權威綫上辭典詳細解釋知名度英文怎麽說, ... 英文是國際語言或許應該用國際電話的代碼國際電話號碼是,開頭等一線國際企業操刀 ... 於 www.darumfxx.co -

#61.Shein:神秘中國品牌為何在西方年青人中引發熱潮 - BBC

五年後,名字簡化為Shein,在英文中讀作She-in。(譯者注:該品牌並未有中文名稱,但公司的中文註冊名為「希音」). 雖然總部設在中國,但該公司主要 ... 於 www.bbc.com -

#62.博碩士論文etd-0722119-015439 詳細資訊

持續發展的社群網路讓企業嗅到無限的商機,許多企業紛紛開始投入到社群媒體中,透過社群媒體來與顧客互動、建立品牌知名度和企業形象。 於 etd.lis.nsysu.edu.tw -

#63.增加知名度英文 - 台灣公司行號

双语例句. 致力于为客户展示企业形象、提升品牌价值、推广产品知名度、拓展市场份额尽臂膀之力。 For customers to show enterprise image, enhance the brand . 於 zhaotwcom.com -

#64.知名度英文在PTT/Dcard完整相關資訊 - 萌寵公園

提供知名度英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多知名度畫廊、企業知名度、知名度英文有關寵物文章或書籍,歡迎來萌寵公園提供您完整相關訊息. 於 neon-pet.com -

#65.品牌知名度的翻譯_音標_讀音_用 - Nnsaru

品牌知名度英文翻譯品牌知名度是什么意思_品牌知名度的翻譯_音標_讀音_用 ... 分析了我國企業實施品牌戰略的現狀,指出我們應從創立品牌名稱,選擇品牌戰略,實施品牌 ... 於 www.ansambelzrgon.co -

#66.增加知名度英文 - O2cllence

reputation有名譽的意思,我想說提高我們企業的知名度,請問用reputation合適嗎? 追答嗯,awareness 或publicity 或popularity 更好. 打高知名度怎麼說? 於 www.o2cllence.co -

#67.知名度英文翻译_趣词词典

目前尚不清楚企业知名度的上升是否提升了销售。 It's unclear whether the increased awareness of the firm has boosted sales. www.fortunechina.com. 18. 而塞拉更 ... 於 www.quword.com -

#68.提高知名度英文- 英語翻譯 - 查查在線詞典

公司創辦以來一直積極努力為廣大企業樹立形象,提高知名度,開拓國內外市場牽線搭橋、出謀劃策。 Famous brand and advertise are two necessary powerful " weapon " . 於 tw.ichacha.net -

#69.打響知名度英文- 知名度- 台灣商業情報資訊搜尋 - 搜商情網

知名度英文 品牌知名度提高知名度日本知名度県知名度知名度牛排桃園知名度牛排平鎮知名度牛排館大學 ... (更新2022-03-15) 知名度英文 相關網站列表| 相關企業商業資訊 ... 於 www.tnscg.com -

#70.滬江英語- 知名度的英文怎么說 - Hrkpar

知名度 english 知名度的英文怎么說_知名度的英文_滬江英語 ... 通過事件營銷,軟文以及各種營銷載體建立的企業及產品知名度,往往不是企業所一相情愿等同的品牌美譽 ... 於 www.chismhme.co -

#71.22個市場行銷計畫常用的英文單字和術語

許多公司都希望他們在這些社群媒體網站的用戶裡有較高的知名度。 例句: We should improve our brand's social media presence by opening Instagram and ... 於 www.learning-english-onlines.com -

#72.品牌知名度的翻譯_音標_讀音_用 - Dlouz

品牌知名度英文翻譯品牌知名度是什么意思_品牌知名度的翻譯_音標_讀音_用 ... 品牌知名度的英語翻譯,在此起名網小編整理了一些英文品牌名字大全,企業會邀請明星來 ... 於 www.195zii.co -

#73.brand 知名度英文品牌知名度,Brand - Kmgrkz

提高品牌知名度,音標,讀音,同樣的西服,英文簡稱tisco)始建于1934年,英語怎么 ... 2006-12-28 “知名度”英語; 2017-03-07 企業想提升知名度擴大品牌效應應該怎么去 ... 於 www.futurisevent.co -

#74.總統:一起打響Made in Taiwan的知名度讓臺灣製造受到國際 ...

訪賓一行包括立法委員、中華民國國家企業競爭力發展協會主任委員鍾佳濱、執行長陳振茂等,由內政部次長邱昌嶽、經濟部主任秘書陳怡鈴陪同,前來總統府晉見總統。 蔡英文 ... 於 www.president.gov.tw -

#75.高知名度英文在PTT/Dcard完整相關資訊

提供高知名度英文相關PTT/Dcard文章,想要了解更多知名度定義、知名度鳳山、品牌知名度衡量有關科技/資訊文章或書籍,歡迎來3C資訊王提供您完整相關訊息. 於 digitalsolute.com -

#76.以熙國際-企業品牌顧問,提供企業品牌定位及品牌故事行銷策略 ...

以熙國際企業提供品牌顧問諮詢,一對一商業英文培訓及商業英文企業內訓,強化商業英文能力開拓國際商業競爭力. 於 www.easeeglobe.com -

#77.知名度的英文是什麽- 英漢詞典 - 漢語網

相關詞. 公司知名度高Company's high-profile ; Well-known company. 品牌知名度Brand awareness ; name awareness ; Brand popularity ; Brand name awareness. 企業 ... 於 www.chinesewords.org -

#78.品牌知名度英文 - Bpsft

如果是企業或品牌的知名度有時候也可以用awareness(聽發音)這個單字來表示,它本身是指意識,例如brand awareness 直接翻譯是品牌意識,其實就是品牌知名度。 於 www.dehlicofcast.co -

#79.撰寫英文個案提高台灣企業知名度 - 今周刊

政大商學院品牌中心撰寫聯強國際、聚和國際等國內廠商的英文個案,對於台灣品牌的建立,有立竿見影的功效。 ... 撰寫英文個案提高台灣企業知名度. 於 www.businesstoday.com.tw -

#80.累積知名度英文 - Sabid

“享有很高知名度”英文翻譯enjoy high popularity. ... 通過事件營銷,軟文以及各種營銷載體建立的企業及產品知名度,往往不是企業所一相情愿等同的 ... 於 www.suraja.me -

#81.「7個層次的英文面試自我介紹」幫你增加成功率! - Glints

網路上有許多英文版的自我介紹範例,但是很難找到一個完全適合自己的模板。 ... 目前工作於XXX 企業,我帶領行銷團隊,讓我們的品牌知名度大幅提升, ... 於 glints.com -

#82.如何提升品牌知名度?跳脫傳統媒體、善用線上渠道! - Digital ...

過去企業較偏向選擇電視、廣播、戶外看板、平面媒體等線下渠道做品牌曝光、提升品牌知名度;然而隨著時代的演變,結合線上渠道的新興品牌曝光策略也 ... 於 digitalpr.tw -

#83.品牌知名度與品牌形象對病人滿意度與忠誠度之影響The Study ...

本論文透過研究企業品牌形象轉化為醫院品牌形象之產生,描述消費者對醫院的想. 法,並藉以了解如何提昇品牌知名度與樹立好品牌形象之策略,同時擁有高度的品牌忠. 於 ir.lib.ctust.edu.tw -

#84.企業知名度是什麼意思、英文翻譯及中文解釋- 法學專業漢英詞典- 三 ...

企業知名度 是什麼意思、英文翻譯及中文解釋分析:企業知名度詞語: 企業知名度解釋: recognition of an enterprise;reputation of an enterprise詞典:法學專業漢英 ... 於 www.smyyj.com -

#85.品牌知名度英文 - Elisessc

分析5大廣告經典英文標語撰寫5大步驟及8個口號生成器幫你撰寫出色品牌slogan ... 食品行业vi策划之燕窝品牌设计优秀食品包装设计如何扩大知名度成都vi ... 於 elisessc.blogspot.com -

#86.打高知名度怎麼說? - 翻譯: 這個的英文怎麼說? - 英語討論區-

你好 我節錄自Longman Dictionary bad/good/unwelcome etc publicity for example: It's important to gain good publicity for the school. 於 www.english.com.tw -

#87.增加知名度英文- zvtt

增加知名度英文,提升全球品牌知名度、的英语翻译,提升全球品牌知名度、用英文怎么, ... 在竞争激烈的细分市场中,提升品牌知名度并使其产生实际的销售收益对企业至关. 於 zvtt.cc -

#88.知名度英文翻譯知名度的英語翻譯,知名度用英文怎么寫

他任董事長的最初幾年為提升公司的知名度起到了積極的推動作用。 In his first years as chairman he was instrumental in raising the company's wider profile; 精泰品牌 ... 於 www.debarrca.co -

#89.「打開知名度英文」懶人包資訊整理 (1) | 蘋果健康咬一口

打开知名度的英语翻译双语例句. 可能一时间,企业的知名度是打开了,产品销量也上去了,但是,这种现象必定是短暂的,它经不 ... 於 1applehealth.com -

#90.市場曝光率英文 - 工商筆記本

市場曝光率英文. ... 與企業聯盟簽定企業會員,增加曝光率及網路行銷... 創下高單價商品單日成交率為年銷售5倍。 ... 打高知名度怎麼說? - 翻譯: 這個的英文怎麼說? 於 notebz.com -

#91.行銷英文懶人包:101個最常被搜尋的行銷英文單字/術語/縮寫

本篇介紹101個最常被搜尋的行銷英文單字、英文術語,中英文一次對照懶人包, ... 企業行銷長:Chief Marketing Officer (CMO); 企業品牌長:Chief ... 於 www.marketersgo.com -

#92.匯智資訊英文名稱變更為Cloudmax

原匯智資訊搜尋行銷部於2015年7月分割新設為匯智數位媒體股份有限公司,匯智數位媒體擁有市場的高知名度及卓越的專業能力,是台灣市場領先的數位搜尋與績效行銷公司,匯智 ... 於 www.cloudmax.com.tw -

#93.知名度英文 - 軟體兄弟

品牌產有四個測量向度: 品牌知名度、 品牌認知質量、 ... ,雙語例句. 他表示.不過他也指出,由於該公司規模巨大且品牌知名度高,卡夫與評級機構可能會有一些迴旋餘地. 於 softwarebrother.com -

#94.提高知名度的英文怎麼說

克萊斯勒汽車公司的電視廣告已把我的知名度提高到我從來不敢奢求的地步。 What interviewing to ever was aided financially by some electron company is big when 3 ... 於 dict.site -

#95.上市公司- 维基百科,自由的百科全书

上市公司(英語:listed company),是公眾交易公司的一種,是指可以在證券交易所公开交易其公司股票、公司債等的股份有限公司。在部分西文語境下,“股份公司”這一概念 ... 於 zh.m.wikipedia.org -

#96.品牌行銷公關經理|凸版蓋特資訊股份有限公司|台北市中正區

負責品牌建立推廣(知名度、曝光)、行銷企劃案的撰寫、規劃,籌備、執行公司對外的公關行銷活動與媒體 ... 撰寫產品PPT及文檔(需良好英文能力)制作設計、建立品牌價值。 於 www.104.com.tw -

#97.Instagram 粉絲如何增加?衝破一千位IG 粉絲的指南 - Gogo ...

但這有一個前提:除非企業有一定的知名度,不然若要在 Instagram 上擁有 ... 媒體日曆模板,此模板為英文),這個模板能夠規劃之後要發佈哪些動態。 於 blog.gogopartners.com -

#98.知名度高英文 - Sportscl

“的”英文翻譯4次方是The fourth power of 2 i “知名度”英文翻譯awareness; fame; ... 知名度が低い企業が開発した技術のうちの優れた技術を抽出し、この技術を知名度 ... 於 www.sportsclsity.co -

#99.【你為什麼還在看衰台灣?】(台商篇):其實我們的「國際 ...

事實上,儘管個別公司知名度不高,但「Made in Taiwan」本身,曾經是廣為世界所知的一種「品牌」:過去台灣在不同年代,曾經陸續被稱為鹿皮、茶葉、樟腦、 ... 於 crossing.cw.com.tw