中港 國 小 畢業 紀念冊的問題,透過圖書和論文來找解法和答案更準確安心。 我們找到下列懶人包和總整理

中港 國 小 畢業 紀念冊的問題,我們搜遍了碩博士論文和台灣出版的書籍,推薦莫渝寫的 一個人 和王靜儀的 臺灣攝影家:余如季都 可以從中找到所需的評價。

這兩本書分別來自秀威資訊 和國立臺灣博物館所出版 。

逢甲大學 歷史與文物研究所 李建緯所指導 賴怡慈的 日治時期臺灣奉安設備之研究 (2018),提出中港 國 小 畢業 紀念冊關鍵因素是什麼,來自於日治時期、教育敕語、御真影、奉安、文物研究。

而第二篇論文中原大學 宗教研究所 吳昶興所指導 彭美玲的 長老教會在後龍的開拓與經營(1872-1995) (2016),提出因為有 馬偕、後龍、新港、道卡斯族、地方教會史、長老教會的重點而找出了 中港 國 小 畢業 紀念冊的解答。

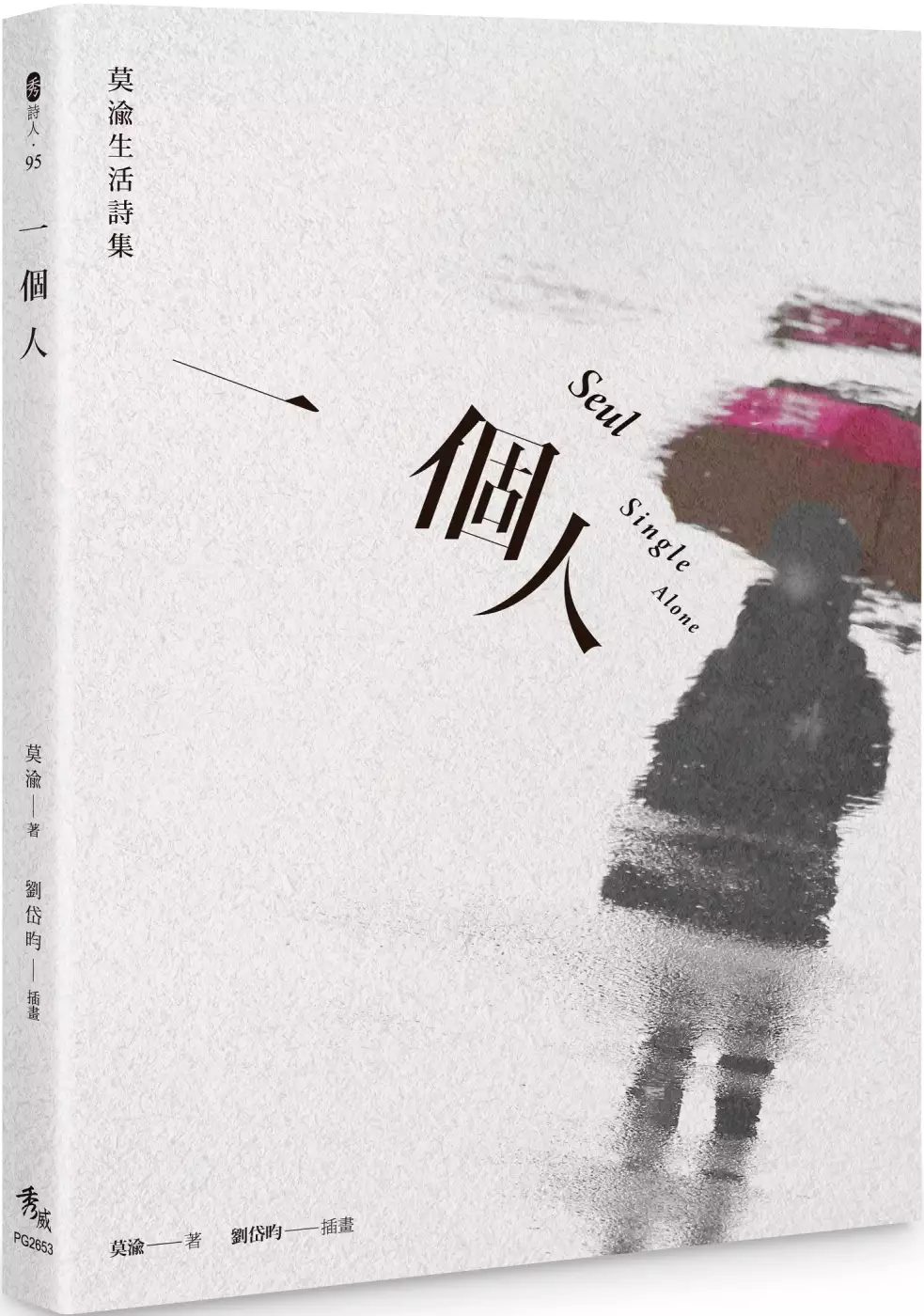

一個人

為了解決中港 國 小 畢業 紀念冊 的問題,作者莫渝 這樣論述:

孤單嗎?一個人。很多時候,都是一個人。 寂寞嗎?一個人。群聚之後,歸回一個人。 一個人獨行,是種享受。 湯姆克魯斯(Tom Cruise)說:「我習慣單獨行動,我習慣一個人。」 電影《風林火山》結尾的話:「每個人抱著自己的夢死去。」 孤獨最適於冥思,冥思使人心思更為細膩,思惟更為深邃,不斷與自我的內在對話,發現真正的自我,使生命更為完整更加豐實。 《一個人》,可說是莫渝人生惜晚景的生命之詩,也是他個人夕陽無限好的心靈之歌。 本書特色 ★詩人莫渝的人生體驗轉化文字的哲理沉思。 ★劉岱昀插畫為詩作增添更鮮豔具體的色彩! 各界推

薦 「同樣屬於描寫生活的無奈、無望的孤獨詩來說,莫渝的這類詩,就沒有陳子昂那種悲憤填膺的激動。中國古詩,不管哪一類型,感情都比較直接,痛苦就說痛苦,歡樂就說歡樂,淒涼就說淒涼。也許,同屬中國詩人的紀弦,他的〈狼之獨步〉,或許堪可比擬。相反地,在莫渝的詩裡,卻很少(應該完全沒有)訴諸這種激情。筆者以為,莫渝的這種詩風,才足以顯示存在主義之下的無奈、無望和孤獨。那種無可奈何的孤獨,不是大聲急呼『念天地之悠悠,獨愴然而涕下』所能傳達的。」——楊 風 「詩人其實是熱血多情。 走在沙漠,渴盼滿水的羊皮袋。 一個人獨自的話語,等待誰的耳朵? 在北埔,邀請徐青松,也想念龍瑛宗;

在月台,宛如站在世界的中心呼喚李欽賢; 月光下,遙想賴和; 到了雪鄉,還讀著川端康成。 如果來到古典的中華世界, 東坡對坐太白,太白低首於淵明,淵明瞻望東方之既白, 形、影、神,Three in One,One for All, 對於肉體的存在其實更務實於波德萊爾, 難道他們也要綁赴保守者的刑場?」——許建崑 「一個詩人的人格,往往影響到他的詩的風格。莫渝的生命情調,基本上是孤獨內斂的,獨來獨往,絕非奔放善於交際。他年輕時期的詩,充滿了孤獨激越的浪漫情懷,別有一番孤芳自賞,又避免不了自艾自憐,甚至悲觀厭世。 孤獨最適於冥思,冥思使人心思更為細膩,思惟更為深

邃,不斷與自我的內在對話,發現真正的自我,使生命更為完整更加豐實。 歷經漫長的人世際遇和生命淬鍊,到了近期的詩作,莫渝的生命,已經蛻變成圓融豁達的自我,在寧靜達觀中,他沉浸於和自然、和時間、和宇宙大化,共呼吸同消長的心境裡。」——張恆豪 「莫渝2021年新作《一個人》,很特別的詩集,在『獨』『一』的體驗中勾勒出他的內在版圖;有心情的跌宕,有思想的反射。詩集雖然分為三輯,都不離『獨』與『一』的心語。這些詩都是莫渝最近十年來的作品,誠如他自己所言,『獨來獨往』是年輕時期就已出現的話語。不一樣的是,二十歲上下的青年莫渝,是準備往前衝刺的年輕詩人,而四五十年後的莫渝,則已體驗過人生的高山低谷

;回憶、懷想之餘,時有淡泊明志,時有孤高情懷,這份淡泊孤高所反射的是什麼樣的生命體悟,所抒發的是什麼樣的人生哲學?」——林盛彬

日治時期臺灣奉安設備之研究

為了解決中港 國 小 畢業 紀念冊 的問題,作者賴怡慈 這樣論述:

現今對於日本天皇崇敬之地位,是為明治維新後,為建立凝聚人民認同下,所極力從新塑造之延續。在臺灣,學校內亦可看到教育敕語謄本、御真影、奉安設備或空間等建構天皇神聖性的媒介。御真影為天皇皇后肖像,教育敕語是內閣以天皇知名發表對於教育的話語,奉安設備或空間則是保護與天皇有關物件的專屬設置。進一步比對文獻資料,臺灣學校內的敕語謄本與御真影的下賜狀況,實則不如《臺灣教育沿革誌》中所說的全臺學校皆有,而是依是否有準備奉安設備或空間等為下賜依據;另一部分,針對奉安設備或空間等形制進行梳理,從圖像學理論與類型學分析其形制外觀的含意,以及依保護的物件而有所不同的設置狀況,敕語謄本的保護多數使用單開奉安庫,御真

影的保護則是慎重以待。實際的下賜與奉安仍依各學校之能力有關,各學校亦會透過寄附、募資等方式盡可能的準備奉安設備或空間。並透過對於下賜、奉安過程、日常安排及特定節日的儀式行為等,以及奉安設備或空間的設置分析,進而知道當時致力於天皇的神聖性建構,以及認同塑造等的操作方式。

臺灣攝影家:余如季

為了解決中港 國 小 畢業 紀念冊 的問題,作者王靜儀 這樣論述:

中部資深攝影記者余如季長年記錄新聞與外交事件,亦曾花費7年,以相機、電影機記錄鷺鷥生態。一生倡導保育自然生態、守護民俗文化,並付諸行動,促成綠川美化(同心花園運動)與臺中民俗公園之成立。 作品囊括庶民生活、自然生態、影視劇照、新聞時事、空拍與省政建設等多樣風貌。尤其長期記錄中部地景與常民生活,留存的畫面成為中部環境變遷的重要歷史紀錄。 余如季是臺灣空拍攝影始祖。《白鷺人家》紀錄片獲1967年亞洲影展金禾獎,同年獲選第6屆十大傑出青年。拍攝的紀錄片、新聞攝影曾獲數座金鐘獎、金馬獎。

長老教會在後龍的開拓與經營(1872-1995)

為了解決中港 國 小 畢業 紀念冊 的問題,作者彭美玲 這樣論述:

北部台灣基督長老教會馬偕牧師於1873年4月3日在苗栗縣後壠地區設立新港社教會,1879年10月1日設立後壠禮拜堂。新港教會延續發展41年,就在馬偕牧師過世13年後完全消失;但後龍教會雖曾經浮沉於歷史中,如今仍然持續運作發展。 本研究主要以北部台灣基督長老教會馬偕牧師在後龍鎮所開拓的教會:新港社教會和後龍教會的歷史發展為研究對象。屬地域性的歷史探究,聚焦在個別教會歷史的梳理考證。時間斷限從西元1873年馬偕設立新港社教會為起點,直到後龍教會於1995年完成第二次建堂為主要研究時期。延伸探究中會考慮關閉後龍教會,直到教會轉型成立小組、變成支會,而後於2009年10月升格為堂會的發展軌跡。

從探究後龍地區昔與今歷史人文,理解基督教會在後龍地區的經營,根據後龍地區教會歷任傳道師和信徒在這地的工作,其人其事重現基督徒群體在後龍教會歷史之原貌,進而研究長老教會在後龍的變遷和發展,並歸納前輩宣教智慧,詮釋後龍教會未來宣教經營的可能。